Циники мариенгоф о чем

О чем роман «Циники» (А. Мариенгоф)?

Автор: Guru · Опубликовано 28.04.2017 · Обновлено 22.10.2017

Роман «Циники», первый прозаический опыт имажиниста Анатолия Мариенгофа, безусловно, шокирующе откровенен и весьма оригинален в манере написания. Сюжетная линия построена на абсурде и гротеске, поэтому сложно понять, что хотел сказать автор, нагромождая сюрреалистические декорации и убийственные диалоги, слепленные по всем канонам десемантизации речи. Но мы попытаем счастье.

Книга рассказывает о любовных отношениях робкого и чувствительного Владимира и распущенной, саркастичной Ольги. Действие происходит в Советской России 1918-1924 годов. На протяжении всего повествования постоянно перекликаются две сюжетные линии: пылкая и преданная любовь героя к неблагоразумной пассии и новостные заметки, связанные с революционным и военным положением в стране. Мариенгоф пытается сделать акцент на чудовищности происходящих событий, которые тлетворно влияют на людей, хоть они и не участвуют в гражданской войне и вообще держатся в стороне от политики. Персонажи буквально сходят с ума от подсознательного понимания того, что вокруг происходит кровавое месиво, голод, разрушение нравственных, этических и религиозных законов, на которых стоял тот мир, что они знали. О новом неизведанном, но заведомо страшном мире возвещает лишь гомон снарядов. От хищного оскала реальности защищает лишь один барьер – всепоглощающий цинизм, благодаря которому ты уже ничего не воспринимаешь всерьез. Так, главные герои переживают каламбурную, чудаковатую жизнь в обрамлении событий хроники того времени.

Наши, не обремененные совестью и нравственными канонами, герои живут параллельно существующим правилам и трагическим событиям. Контраст любовной линии Ольги и Владимира и досадной конъюнктуры политической и экономической обстановки задает всему роману «камертон» имморализма. Революция же представляется полным абсурдом. Например, большевики отбирают у Владимира стол с целью борьбы с «буржуазными предрассудками» и сажают бездарную Ольгу на ответственную должность. Весь героический пафос борьбы за интересы народа сводится к нулю, когда Владимир сравнивает аромат революции с запахами из канализации. И, глядя на то, как торговец наркотиками становится видным промышленником при новой власти, читатель понимает, как метко выразился герой.

В финале Ольга комически погибает, прострелив себе позвоночник. Она лежит в крови и есть конфеты «пьяная вишня», подаренные любовником. Владимир сначала желает ей приятного пути, но позже раскаивается и винит себя. Под занавес читателя пронзает ощущение, что от смерти этой женщины ничего не поменялось. Атмосфера равнодушия поглотила самого автора, и его произведение.

«Циников», безусловно, можно назвать «полярной звездой» русского модернизма. Это поражающий своей незыблемой провокационностью и откровенной циничностью роман без вранья будет еще не один век волновать литературных критиков и восхищать читателей.

Революционный денди в маске Арлекина: Анатолий Мариенгоф и его роман «Циники»

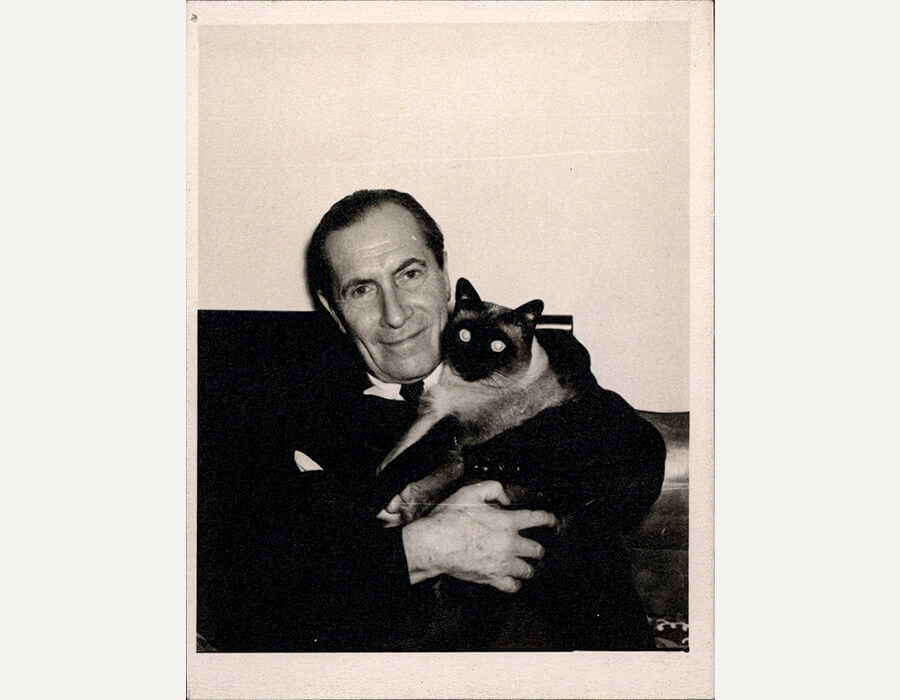

6 июля 1897 года родился поэт, прозаик и драматург Анатолий Мариенгоф. Он придумал имажинизм и переименовывал реальные улицы в честь самого себя. Приветствовал революцию и чуть не пострадал от советской власти из-за публикаций за рубежом. Выписал пародию на друзей в своем главном романе «Циники», о котором в конце жизни предпочитал не вспоминать. Критик Юлий Айхенвальд назвал книгу «негигиеничной» и «ценной для патологии», а Иосиф Бродский признал язык Мариенгофа новаторским и сам написал предисловие к французскому изданию романа.

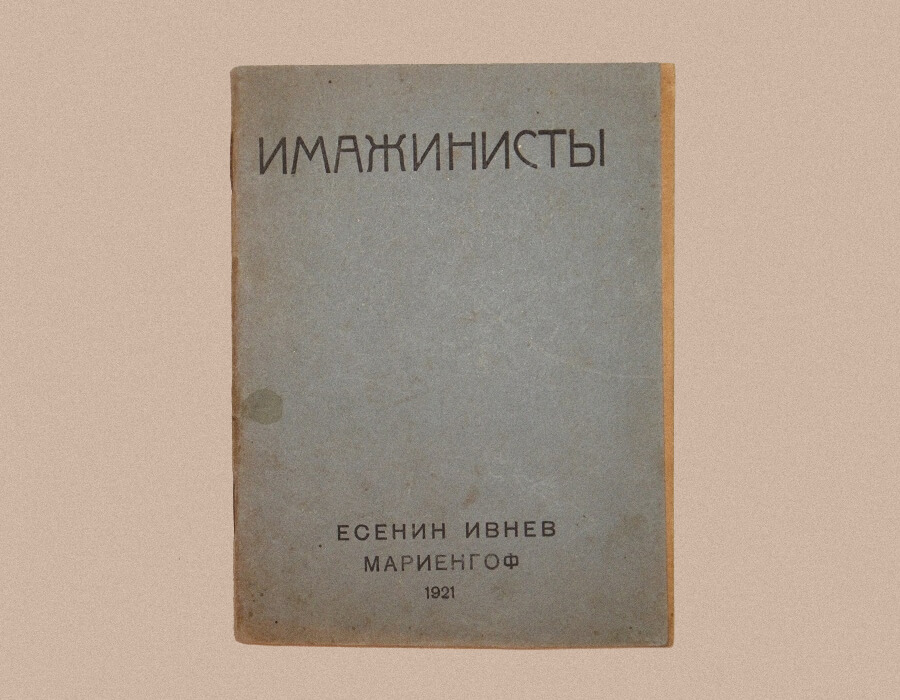

Имажинисты: жест важнее цели

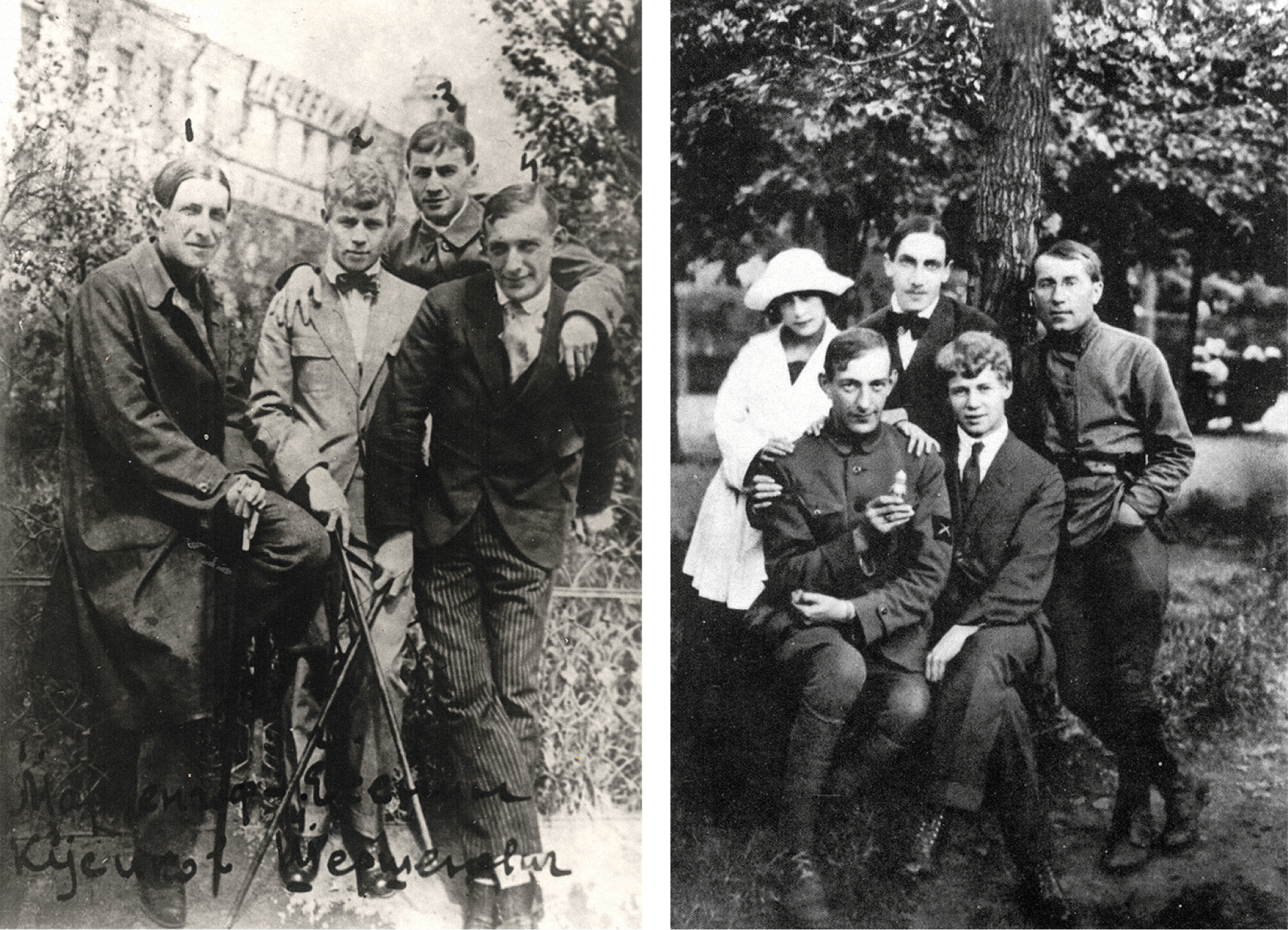

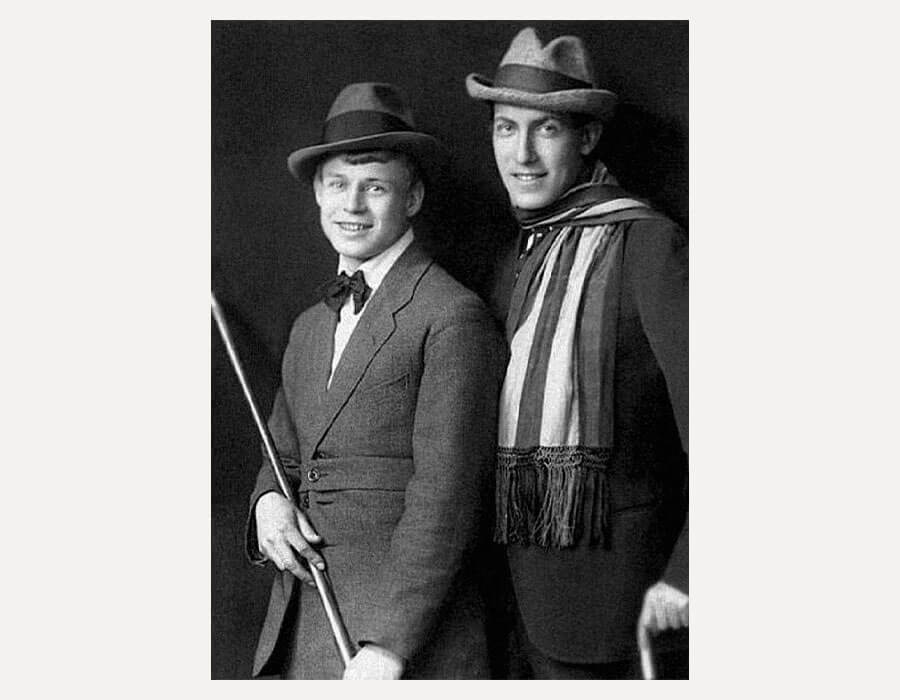

Анатолий Мариенгоф утверждал, что имажинизм он придумал еще в 1918 году в Пензе, где создал журналы «Исход» и «Комедиант». Сразу после этого он переехал в Москву, познакомился с Есениным, Рюриком Ивневым, Вадимом Шершеневичем и другими поэтами — и уже в начале 1919 года в свет вышла «Декларация», где они назвали себя имажинистами и провозгласили принципы нового направления. Они объявили главенство «образа как такового» и собирались развивать язык через метафору.

Уже вскоре имажинисты настроили против себя весь литературный мейнстрим России, а их главной задачей стал эпатаж. Занимались они в основном тем, что скандалили на чужих литературных сборищах, устраивали проделки в духе художественного акционизма. Например, писали свои стихи на стенах храмов или меняли таблички на улицах — скажем, Петровку переименовали в улицу Мариенгофа.

«Однажды мы объявили всеобщую мобилизацию. Наши приказы, расклеенные по столбам и заборам, были копированы с афиш военного комиссариата. Когда зеленолицые обыватели в сопровождении плачущих жен собрались в указанном месте, мы оповестили, что „всеобщая мобилизация“ объявлена в защиту новых форм поэзии и живописи. Как это ни странно, нас не побили», — хвалился Мариенгоф.

Немудрено, что хоть имажинисты и приветствовали революцию, но делали это довольно своеобразно, порой даже слишком рьяно, — и видимо, поэтому Мариенгофа с товарищами в родной стране принимали за иностранцев. В 1918 году Мариенгоф, например, писал:

Твердь, твердь за вихры зыбим,

Святость хлещем свистящей нагайкой

И хилое тело Христово на дыбе

Вздыбливаем в Чрезвычайке.

Эти дифирамбы, видимо, звучали для большевиков как паясничанье, поэтому те никогда не считали имажинистов своими.

«Имажинисты были лицедеями, постоянно меняли личины. Мариенгоф был революционный денди, Шершеневич — оратор-жонглер, Ивнев — нежный романтик», — цитирует статью Бориса Глубоковского «Маски имажинизма» финский исследователь Томи Хуттунен. В этой бесконечной публичной смене масок, пожалуй, и была суть течения. Футуристы тоже бунтовали против старых нравов, однако делали это ради утверждения новых принципов в искусстве. Если футуристы мечтали сбросить Пушкина с парохода современности, то имажинисты вешали на памятник поэту табличку «Я с имажинистами». Жест для них был важнее цели, поэтому в имажинистском пантеоне прочное место занимал денди и гений парадокса Оскар Уайльд.

Пародия на имажинистов от «попутчика» Мариенгофа

В парадоксализме Мариенгоф не отставал от Уайльда даже через десятилетие: он выписал пародию на имажинистов в своем романе «Циники», который вышел, когда это поэтическое движение уже практически перестало существовать. Роман «Циники» — история любви интеллигентов Владимира Васильевича и Ольги Константиновны, живущих пусть не в буквальной, но вполне добровольной изоляции в пореволюционной Москве.

Действие романа — шесть тяжелых лет русской истории: с 1918-го по 1924-й, но события внешнего мира, развивающиеся с динамичностью огневого шторма, героев касаются мало. Владимир и Ольга живут под хрупким укрытием своего насмешливого отношения ко всему, что творится вокруг. «Знаете, Ольга… после нашего „социалистического“ переворота я пришел к выводу, что русский народ не окончательно лишен юмора», — говорит Владимир. Ольга отвечает ему: «Как вы думаете, Владимир… может случиться, что в Москве нельзя будет достать французской краски для губ?»

Владимира Васильевича интересуют только собственные чувства, жестокую объективную реальность он встречает с иронической ухмылкой историка, искушенного знаниями о лихом нраве русского народа. Ольга Константиновна озабочена несколько запоздалой декадентской тягой ко всему дурному и прекрасному. Когда Ольга узнает, что брат Владимира, большевик Сергей, расстрелял ее собственного брата, ушедшего в добровольческую армию, то вскрикивает: «Это замечательно!» Герои ведут, по замечанию автора, «отраженное существование»: им хорошо, пока в стране голод, а военачальники Белого движения Деникин и Юденич наступают. «Когда соседи делали глупости — мы потирали руки; когда у них назревала трагедия — мы хихикали; когда они принялись за дело — нам стало скучно».

Книга была опубликована в 1928 году в берлинском эмигрантском издательстве «Петрополис». А в 1929 году на страницах «Красной газеты», близкой Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), появилась статья «За Пильняком и Замятиным — Мариенгоф». Автору «Циников» ставили в упрек не столько содержание романа, сколько сам факт его публикации за рубежом. Мариенгоф попал под каток кампании против «попутчиков» — писателей, которые были на стороне действующей власти, но не полностью разделяли всех ее взглядов. Впрочем, от судьбы других «попутчиков» Замятина и Пильняка (первый подвергся травле, но с разрешения Сталина уехал из СССР, второй же был арестован и расстрелян) его уберегло покаянное письмо Союзу писателей, опубликованное вскоре в «Литературной газете». В нем поэт говорил, что считает недопустимым издание за рубежом текста, запрещенного в СССР.

К черту все высосанное из пальца!

По замечанию исследователя Томи Хуттунена, «Циники» стали главным достоянием Мариенгофа в истории литературы. Вторым таким достоянием стал «Роман без вранья» — полубиографический текст о дружбе Мариенгофа с Сергеем Есениным. Хуттунен называет «Циников» «квазихудожественным и псевдодокументальным» переводом «Романа без вранья». В обоих текстах Мариенгоф густо смешивает факт и вымысел, документ и образ, низкое и высокое. Едва начав заниматься литературой, он немедленно выбрал себе маску Арлекина, шута, а своим излюбленным жанром — сплетню и анекдот. Его «Роман без вранья» и правда можно читать как сборник анекдотов.

«Форме я учусь у анекдота. Я мечтаю быть таким же скупым на слова и точным на эпитет. Столь же совершенным по композиции. Простым по интриге. Неожиданным. Наконец, не менее веселым, сальным, соленым, документальным, трагическим, сантиментальным. Только пошляки боятся сантиментальности», — говорит Мариенгоф в шутливой автобиографии «Без фигового листочка».

В итоге — как многие есениноведы до сих пор не могут простить Мариенгофу «Роман без вранья», так Шершеневич не смог простить товарищу «Циников». В своих воспоминаниях «Великолепный очевидец» Шершеневич так писал о «Романе без вранья»: «Редкое самолюбование и довольно искусно замаскированное оплевывание других, даже Есенина». И уже о «Циниках»: «Впрочем, изданный за границей роман Мариенгофа „Циники“ — еще неприятнее. Есть вещи, о которых лучше не говорить».

Чистый вымысел, откровенную художественность Мариенгоф вообще не жаловал. В этом он опирался на одного из своих кумиров — Льва Толстого. В своих воспоминаниях «Это вам, потомки!» Мариенгоф писал: «Лев Толстой сообщил Лескову: „Совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли эта художественная изжила, повести отживают или я отживаю?“ Это и меня (как Толстого!) преследует постоянно. Но я посамоуверенней Льва Николаевича. Я говорю: „К черту все высосанное из пальца! К чему валять дурака и морочить людей старомодными романами и повестушками“. Впрочем, люди, по-настоящему интеллигентные, давно уж этой муры не читают, предпочитая ей мемуары, дневники, письма».

Один из самых новаторских романов в русской литературе

Сам Мариенгоф называл «Циников» революционным романом. Главные герои изобличены в своей неспособности соответствовать времени, поэтому проигрывают. «Конфликт жизни главных героев с жизнью народа — это конфликт индивидуалистского, аполитичного и циничного исторического сознания с ориентированным на будущее сознанием коллективным», — пишет Хуттунен в книге «Имажинист Мариенгоф».

Чтобы живописать этот конфликт, автор «Циников» с удовольствием применяет прием монтажа. Текст романа разделен на фрагменты: в одних даются короткие, написанные телеграфным стилем новости из жизни страны в период военного коммунизма, гражданской войны и НЭПа; в других — описания отношений героев. Этот способ в его буквальном воплощении использовали и имажинисты, называя его «машиной образов».

Повествовательная воля в «Циниках» подчинена похожей стихии, вот лишь один из показательных фрагментов:

«Ветер крутит: дома, фонари, улицы, грязные серые солдатские одеяла на небе, ледяную мелкосыпчатую крупу (отбивающую сумасшедшую чечетку на панелях), бесконечную очередь (у железнодорожного виадука) получающих разрешение на выезд из столицы, черные клочья ворон, остервенелые всхлипы комиссарских автомобилей, свалившийся трамвай, телеграфные провода, хвосты тощих кобыл, товарища Мамашева, Ольгу и меня».

Впрочем, современники Мариенгофа из русской эмиграции новаторство автора «Циников» не оценили. Критик Юлий Айхенвальд назвал книгу «негигиеничной» и «ценной для патологии». Гайто Газданов писал, что автора «Циников» интересует «по преимуществу уборная», а его книги полны «щеголеватого цинизма пензенского происхождения» и «малограмотны и беспомощны». Георгий Адамович так отзывается о мастерстве Мариенгофа: «Ему хотелось бы говорить о вещах прекрасных, величественных, трогательных, нежных, пленительных. Но ирония не позволяет».

Сам имажинизм как стиль состоит из монтажа разнородных явлений, считает Хуттунен. Возможно, поэтому Мариенгоф, в поздние годы своей жизни обратившийся к драматургии, предпочитал не вспоминать о «Циниках», где главный имажинистский прием обнажен так явственно.

Зато монтажный принцип изложения поразил Иосифа Бродского, и он в своем предисловии к французскому изданию романа написал, что Мариенгоф был первым, кто применил «киноглаз» в русской традиции. И назвал «Циников» «как по своему стилю, так и по структуре» одним из самых новаторских романов в русской литературе.