Цитограмма реактивного выпота что это

Исследование выпотных жидкостей. Клиническое значение.

Исследование выпотных жидкостей актуально в современном мире лабораторной диагностики и имеет высокую значимость в определении патологических состояний. Полученные данные исследования выпотных жидкостей позволяют врачу получить информацию о патогенезе образования выпота и корректно организовать лечение и спрогнозировать динамику развития заболевания.

Исследование выпотных жидкостей. Клиническое значение.

Выпотные жидкости – жидкости, образующиеся и накапливающиеся в серозных полостях организма (плевральной, брюшной, полости перикарда, а также в синовиальных полостях суставов). Получают выпотные жидкости для исследования путём пункции. Плевральную пункцию делают в восьмом или девятом межреберье, брюшную – по средней линии живота.

Несмотря на достижения в области визуализации грудной клетки и других методов инструментальной диагностики, различение экссудатов и транссудатов остается важным первым шагом в оценке пациентов с плевральными выпотами. В будущем усовершенствованные подходы к исследованию плевральной жидкости позволят выявлять конкретные заболевания и уменьшать важность классификации выпотов как транссудатов и экссудатов.

Необходимо разграничивать понятия транссудата от экссудата:

Транссудаты возникают в результате фильтрации сыворотки через плевральные мембраны и являются результатом дисбаланса гидростатического или осмотического давления. Большинство транссудатов возникает при клинически очевидных состояниях, таких как:

Наличие транссудата обычно позволяет клиницистам лечить основное заболевание и наблюдать за выпотом для отслеживания динамики развития заболевания.

Экссудаты – жидкости воспалительного происхождения (при плевритах, перитонитах, перикардитах, артритах). Экссудативный выпот развивается вследствие воспалительных или злокачественных заболеваний, таких как пневмония, онкологические заболевания или туберкулез, которые увеличивают проницаемость капилляров и позволяют соединениям с большим молекулярным весом проникать в плевральную полость. Обнаружение экссудата часто требует дополнительного тестирования, которое может быть инвазивным. Поскольку классификация плевральной жидкости как экссудата или транссудата имеет важное значение для лечения пациентов, клиницистам требуется четкое понимание диагностической эффективности имеющихся лабораторных тестов и стратегий тестирования, используемых для классификации плевральной жидкости.

Лабораторные методики исследования выпотов.

Оценка физико-химических свойств:

Прозрачность

Транссудаты и серозные экссудаты прозрачные

Геморрагические, гнойные, хилезные экссудаты — мутные.

Проба Ривальта

Экссудат содержит серомуцин, который дает положительную пробу Ривальта.

Микроскопическое исследование высотной жидкости:

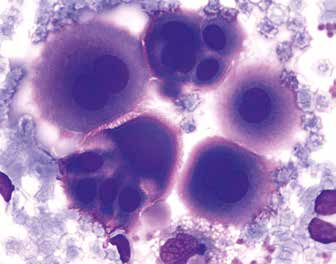

Микроскопию выпотных жидкостей проводят после центрифугирования и приготовления препаратов из осадка. Микроскопическое исследование следует производить в нативных и окрашенных препаратах. В препарате можно обнаружить лейкоциты, эритроциты, клетки мезотелия, опухолевые клетки, кристаллы холестерина, нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, плазматические клетки, гистиоциты, макрофаги, клетки мезотелия а также клетки злокачественных опухолей.

Видео

ВЫПОТНЫЕ ЖИДКОСТИ. ТРАНССУДАТЫ И ЭКССУДАТЫ. ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Еще фото

Автор (ы): О.Ю. КАМЫШНИКОВ ветеринарный врач-патоморфолог, «Ветеринарный центр патоморфологии и лабораторной диагностики доктора Митрохиной Н.В.»

Журнал: №6-2017

Ключевые слова: транссудат, экссудат, выпот, асцит, плеврит

Key words: transudate, exudate, effusion, ascites, pleurisy

Исследование выпотных жидкостей в настоящее время имеет высокую значимость в диагностике патологических состояний. Полученные данные этого исследования позволяют врачу-клиницисту получить информацию о патогенезе образования выпота и корректно организовать лечебные мероприятия. Однако на пути диагностики всегда возникают определенные сложности, способные привести в диагностическую ловушку. Необходимость в данной работе появилась в связи с растущей потребностью в освоении и применении метода исследования выпотных жидкостей в клинике врачами клинической лабораторной диагностики и врачами-цитологами. Поэтому внимание будет уделено как главным задачам врачей-лаборантов – дифференцировать выпот на транссудат и экссудат, так и важнейшей задаче врачей-цитологов – верифицировать клеточный компонент жидкости и сформулировать цитологическое заключение.

Сокращения: ЭС – экссудат, ТС – транссудат, Ц – цитология, МК – мезотелиальные клетки.

Хотелось бы осветить немного исторических данных, сформировавших современный образ лабораторной диагностики выпотных жидкостей. Исследование жидкостей из серозных полостей применялось уже XIX в. В 1875 г. H.J. Quincke и в 1878 г. E. Bocgehold указывали на такие характерные признаки опухолевых клеток, как жировая дегенерация и большие размеры по сравнению с мезотелиальными клетками (МК). Успех подобных исследований был относительно небольшим, так как метода исследования фиксированных и окрашенных препаратов еще не существовало. Пауль Эрлих в 1882 г. и М.Н. Никифоров в 1888 г. описали специфические методы фиксации и окрашивания биологических жидкостей, таких как мазки крови, выпотные жидкости, отделяемое и т.д. J.C. Dock (1897) указал, что признаками раковых клеток служат значительное увеличение размера ядер, изменение их формы и расположения. Он отметил также атипию мезотелия при воспалении. Румынский патологоанатом и микробиолог A. Babes создал основу современного цитологического метода с использованием азуровых красителей. Дальнейшее развитие метода происходило совместно с вхождением в практическую медицину лабораторной диагностики, которая в нашей стране включила в ряды своих специалистов врачей-цитологов. Клиническая цитология в СССР как метод клинического обследования больных начала применяться в 1938 г. Н.Н. Шиллер-Волковой. Развитие клинической лабораторной диагностики в ветеринарной медицине происходило с значительным отставанием, так, первый фундаментальный труд отечественных врачей и ученых этой области знания увидел свет лишь в 1953–1954 гг. Это был трехтомник «Ветеринарные методы исследования в ветеринарии» под редакцией проф. С.И. Афонского, д.в.н. М.М. Иванова, проф. Я.Р. Коваленко, где впервые методы лабораторной диагностики, несомненно экстраполированные из сферы медицины человека, были доступно изложены. С тех давних пор по настоящее время метод исследования выпотных жидкостей постоянно совершенствовался, опираясь на фундамент приобретенных ранее знаний, и сейчас занимает неотъемлемую часть любого клинико-диагностического лабораторного исследования.

В данной работе предпринята попытка осветить основы и суть лабораторного исследования выпотных жидкостей.

Выпотными жидкостями называются компоненты плазмы крови, лимфы, тканевой жидкости, которые накапливаются в серозных полостях. По общепринятому убеждению, выпот – это жидкость в полостях тела, а в тканях по тому же принципу скапливается отечная жидкость. Серозные полости тела – это узкий промежуток между двумя листками серозной оболочки. Серозные оболочки – это пленки, происходящие из мезодермы, представленные двумя листками: париетальным (пристеночным) и висцеральным (органным). Микроструктура париетального и висцерального листка представлена шестью слоями:

2. пограничная мембрана;

3. поверхностный волокнистый коллагеновый слой;

4. поверхностная неориентированная сеть эластических волокон;

5. глубокая продольная эластическая сеть;

6. глубокий решетчатый слой коллагеновых волокон.

Мезотелий – однослойный плоский эпителий, состоящий из плотно прилегающих друг к другу полигональных клеток. Несмотря на свою эпителиальную форму, мезотелий имеет мезодермальное происхождение. Клетки весьма разнообразны по своим морфологическим свойствам. Можно наблюдать двуядерные и трехъядерные клетки. Мезотелий постоянно секретирует жидкость, выполняющую скользяще-амортизационную функцию, способен к крайне интенсивной пролиферации, проявляет характеристики соединительной ткани. На поверхности МК находится множество микроворсинок, увеличивающих поверхность всей оболочки серозной полости приблизительно в 40 раз. Волокнистый слой соединительной ткани листков серозных оболочек определяет их подвижность. Кровоснабжение серозной оболочки висцерального листка осуществляется за счет сосудов того органа, который она покрывает. А для париетального листка основой системы кровообращения является широкопетлистая сеть артерио-артериолярных анастомозов. Капилляры располагаются сразу под мезотелием. Лимфоотток от серозных оболочек хорошо развит. Лимфатические сосуды сообщаются с серозными пространствами благодаря особым отверстиям – стоматам. По причине этого даже незначительная закупорка дренажной системы может привести к накоплению жидкости в серозной полости. А анатомические свойства кровоснабжения располагают к быстрому возникновению кровотечения при раздражении и повреждении мезотелия.

Клиническая лабораторная диагностика выпотных жидкостей

При лабораторном исследовании решается вопрос принадлежности выпота к транссудату или экссудату, оцениваются общие свойства (макроскопический вид жидкости): цвет, прозрачность, консистенция.

Жидкость, скапливающаяся в серозных полостях без воспалительной реакции, называется транссудатом. Если жидкость собирается в тканях, то имеем дело с отеком (edema). Транссудат может накапливаться в перикарде (hydropericardium), брюшной полости (ascites), плевральной полости (hydrothorax), между оболочками яичка (hydrocele).Транссудат обычно бывает прозрачным, почти бесцветным или с желтоватым оттенком, реже слегка мутноватым из-за примеси слущенного эпителия, лимфоцитов, жира и др. Удельный вес не превышает 1,015 г/мл.

Образование транссудата может быть вызвано следующими факторами.

Одной фразой охарактеризовать образование транссудата можно так: транссудат возникает, когда гидростатическое или коллоидно-осмотическое давление изменяется в той мере, что жидкость, фильтрующаяся в серозную полость, превышает объем реабсорбции.

Экссудатами называются жидкости, которые накапливаются в полостях тела в результате воспалительного процесса. Образование экссудата вызывается микрофлорой (бактерии, грибы), вирусами, паразитами, попаданием в полость желчи, секрета желудка, поджелудочной железы, содержимого желудочно-кишечного тракта, диссеминацией клеток опухоли по серозным полостям.

Макроскопические характеристики экссудатов позволяют отнести их к следующим видам.

1. Серозный экссудат может быть прозрачным или мутным, желтоватым или бесцветным (что определяется присутствием билирубина), разной степени мутности (рис. 1).

2. Серозно-гнойный и гнойный экссудат – мутная, желтовато-зеленая жидкость с обильным рыхлым осадком. Гнойный экссудат встречается при эмпиеме плевры, перитоните и др. (рис. 2).

3. Гнилостный экссудат – мутная жидкость серо-зеленого цвета с резким гнилостным запахом. Гнилостный экссудат характерен для гангрены легкого и других процессов, сопровождающихся распадом ткани.

4. Геморрагический экссудат – прозрачная или мутная жидкость, красновато- или буровато-коричневого цвета. Количество эритроцитов может быть различным: от небольшой примеси, когда жидкость имеет слабо-розовую окраску, до обильной, когда она сходна с цельной кровью. Наиболее частой причиной геморрагического выпота является новообразование, однако геморрагический характер жидкости большого диагностического значения не имеет, поскольку наблюдается и при ряде неопухолевых заболеваний (травма, инфаркт легкого, плеврит, геморрагический диатез). В то же время при злокачественных процессах с обширной диссеминацией опухоли по серозной оболочке может быть серозный, прозрачный выпот (рис. 3).

5. Хилезный экссудат – мутная жидкость молочного цвета, содержащая во взвешенном состоянии мельчайшие жировые капли. При добавлении эфира жидкость просветляется. Такой выпот обусловлен попаданием в серозную полость лимфы из разрушенных крупных лимфатических сосудов, абсцессом, инфильтрацией сосудов опухолью, филяриозом, лимфомой и др. (рис. 4).

6. Хилусоподобный экссудат – молочно-мутная жидкость, появляющаяся в результате обильного распада клеток с жировым перерождением. Так как кроме жира данный экссудат содержит большое число жироперерожденных клеток, добавление эфира оставляет жидкость мутной или просветляет ее незначительно. Хилусоподобный экссудат характерен для выпотных жидкостей, появление которых связано с атрофическим циррозом печени, злокачественными новообразованиями и др.

7. Холестериновый экссудат – густая желтоватого или буроватого цвета с перламутровым оттенком жидкость с блестящими хлопьями, состоящими из скоплений кристаллов холестерина. Примесь разрушенных эритроцитов может придавать выпоту шоколадный оттенок. На стенках пробирки, смоченной выпотом, видны слепки кристаллов холестерина в виде мельчайших блесток. Такой характер имеет осумковавшийся выпот, который длительно существует (иногда несколько лет) в серозной полости. При определенных условиях – обратном всасывании из серозной полости воды и некоторых минеральных компонентов экссудата, а также при отсутствии притока жидкости в замкнутую полость – экссудат любой этиологии может приобрести характер холестеринового.

8. Слизистый экссудат – содержит значительное количество муцина и псевдомуцина, может встречаться при мезотелиоме, слизеобразующих опухолях, псевдомиксоме.

9. Фибринозный экссудате– содержит значительное количество фибрина.

Встречаются также смешанные формы экссудата (серозно-геморрагический, слизисто-геморрагический, серозно-фибринозный).

В нативной выпотной жидкости необходимо провести исследование цитоза. Для этого сразу после пункции жидкость забирают в пробирку с ЭДТА, чтобы предотвратить ее сворачивание. Цитоз, или клеточность (в данном методе определяется только количество ядросодержащих клеток) проводят по стандартной методике в камере Горяева или на гематологическом анализаторе в режиме подсчета цельной крови. За количество ядерных клеток принимают значение WBC (white blood cell, или лейкоцитов) в тысячах клеток на миллилитр жидкости.

После определения цитоза жидкость можно центрифугировать с получением осадка для микроскопического исследования. Надосадочная жидкость, или супернатант, также может исследоваться на содержание белка, глюкозы и т.д. Однако не все биохимические параметры могут быть определены из жидкости с ЭДТА, поэтому рекомендовано также вместе с взятием выпота в пробирку с антикоагулянтом одновременно брать жидкость и в чистую сухую пробирку (например, центрифужную или для биохимического исследования). Отсюда следует, что для исследования выпотной жидкости в лаборатории необходимо получить материал как минимум в двух емкостях: пробирке с ЭДТА и в чистой сухой пробирке, а жидкость должна помещаться туда непосредственно сразу после эвакуации ее из полости тела.

Исследование осадка производится в лаборатории врачом-лаборантом или врачом-цитологом. Чтобы осадить выпотную жидкость, необходимо ее центрифугировать при 1500 об/мин в течение 15–25 минут. В зависимости от вида выпота образуется различный осадок по количеству и качеству (может быть сероватым, желтоватым, кровянистым, однослойным или двухслойным, изредка трехслойным). В серозном прозрачном выпоте осадка может быть крайне мало, его характер мелкозернистый, цвет серовато-белый. В мутном гнойном или хилезном выпоте с большим количеством клеток осадок образуется обильный, крупнозернистый. В геморрагическом выпоте с большой примесью эритроцитов образуется двухслойный осадок: верхний слой в виде белесоватой пленки и нижний в виде плотного скопления эритроцитов. А при разделении осадка на 3 слоя верхний чаще представлен компонентом разрушенных клеток и детрита. При приготовлении мазков на предметных стеклах материал из осадка берется из каждого слоя и приготавливается не менее 2-х мазков. При однослойном осадке рекомендовано изготавливать не менее 4-х стекол. При скудном количестве осадка готовится 1 мазок с максимальным количеством материала в нем.

Высушенные на воздухе при комнатной температуре мазки фиксируются и окрашиваются азур-эозином по стандартному методу (Романовского-Гимзы, Паппенгейма-Крюкова, Лейшмана, Нохта, Райта и т.д.).

Дифференциальная диагностика транссудатов и экссудатов

Чтобы дифференцировать транссудат от экссудата, можно пользоваться несколькими методами, в основе которых лежит определение физических и биохимических параметров жидкости. Различие основано на содержании белка, типе клеток, цвете жидкости и ее удельном весе.

Транссудат, в отличие от экссудата, — выпот невоспалительного происхождения, причем это жидкость, которая накапливается в полостях тела в результате влияния системных факторов регуляции гомеостаза на образование и резорбцию жидкости. Удельный вес транссудата ниже, чем у экссудатов, и составляет менее 1,015 г/мл против 1,015 и более у экссудатов. Содержание общего белка у транссудатов составляет менее 30 г/л против значения, превышающего 30 г/л у экссудатов. Существует качественная проба, позволяющая верифицировать транссудат от экссудата. Это широко известная проба Ривальта. Она вошла в лабораторную практику более 60 лет назад и занимала важное место в диагностике выпотных жидкостей вплоть до развития биохимических методов и их упрощения и доступности, что сделало возможным перейти от качественного метода пробы Ривальта к количественным характеристикам содержания белка. Однако сейчас многими исследователями предлагается использовать пробу Ривальта для быстрого и достаточно точного получения данных о выпоте. Поэтому необходимо немного описать эту пробу.

В узкий цилиндр со слабым раствором уксусной кислоты (100 мл дистиллированной воды + 1 капля ледяной уксусной кислоты) добавляют по каплям исследуемую выпотную жидкость. Если эта капля, падая вниз, дает тянущуюся за ней полоску помутнения, то жидкость является экссудатом. Транссудаты положительную пробу не дают или дают слабо положительную кратковременную реакцию помутнения.

«Цитологический атлас собак и кошек» (2001) Р. Раскин и Д. Мейер предлагают выделять следующие типы серозных жидкостей: транссудаты, модифицированные транссудаты и экссудаты.

Модифицированный транссудат является переходной формой от транссудата к экссудату, содержит «промежуточные значения» концентрации белка (между 25 г/л и 30 г/л) и удельного веса (1,015–1,018). В современной отечественной литературе термин «модифицированный транссудат» не приводится. Однако допускаются формулировки «больше данных за транссудат» или «больше данных за экссудат» на основании результатов параметров дифференциальных характеристик.

В табл. 1 приведены параметры, определение которых позволяет верифицировать транссудат от экссудата.

Табл. 1. Дифференциальные характеристики транссудатов и экссудатов

ДИАГНОСТИКА ПЛЕВРАЛЬНЫХ ВЫПОТОВ

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Статья посвящена дифференциальной диагностике плевральных выпотов. Дана поэтапная схема этиологической диагностикм выпота с учетом возможностей многопрофильной больницы. Приводится алгоритм действий врача при диагностике выпота, упоминаются все основные причины патологического скопления жидкости в плевральной полости.

С.Л. Маланичев, Г.М. Шилкин.

Отделение пульманологии СПГМ и М, Москва

S.L. Malanichev, G.M. Shilkin

Departament of Pulmonology, SPHWM, Moscow

Н есмотря на богатый опыт, накопленный отечественной и зарубежной медициной по диагностике, тактике ведения и лечения экссудативных плевритов, они по-прежнему остаются проблемой в плане установления их этиологической принадлежности.

Симптоматика плеврального выпота разнообразна и во многом определяется патологическим процессом, вызвавшим его, и количеством жидкости в плевральной полости. Основными симптомами плеврального выпота являются сухой кашель, одышка и чувство тяжести на пораженной стороне. Плевральные или ноющие боли в грудной клетке говорят о воспалительном процессе в париетальной плевре, хотя получены убедительные данные о наличии «неспецифических ноцицепторов» в легких и других органах и их важной роли в возникновении висцеральной боли (А. Malliani, F. Lombardi, 1982; H. Blumberg и соавт., 1983). Небольшой плевральный выпот не оказывает значительного влияния на функцию легкого и может не давать клинической симптоматики.

Установление наличия плеврального выпота с помощью физикальных методов обследования, как правило, не вызывает затруднений. Укорочение легочного тона, ослабление голосового дрожания и дыхания на пораженной стороне с большой степенью вероятности свидетельствуют о наличии значимого количества жидкости в плевральной полости.

Следующим этапом является рентгенологическое исследование, позволяющее уточнить наличие, локализацию выпота и состояние органов средостения. Локализация выпота не имеет решающего значения, хотя правосторонняя локализация более характерна для застойных выпотов. При массивных выпотах важно обращать внимание на положение средостения. При опухоли или инфильтративном процессе в средостении оно будет зафиксировано. Смещение в сторону выпота указывает на то, что поражено легкое на стороне выпота и смещение происходит из-за его гиповентиляции или ателектаза.

Причины плеврального выпота

Цирроз

Перитонеальный диализ

Микседема

Туберкулез

Вирусная инфекция

Грибковые поражения

(неинфекционные)

Панкреатит

Реакция на лекарства

Асбестоз

Синдром Дресслера

Синдром «желтых ногтей»

Лимфома

Синдром Мейгса

(нарушения гемостаза)

Карцинома

Травма

При массивном плевральном выпоте, как правило, выроятно метастатическое поражение плевры, что, однако, встречается и при застойных выпотах, реже при туберкулезных. Во всех случаях затемнения заднего реберно-диафрагмального синуса или нечеткости контура диафрагмы следует прдположить наличие выпота в плевральной полости.

Иногда по неизвестным причинам значительное количество жидкости скапливается над нижней долей легкого, не переходя в реберно-диафрагмальный синус. Такой тип скопления называется наддиафрагмальным, или базальным, плевральным выпотом.

Исследование плевральной жидкости

Абсолютное количество

Абсолютное количество

Соотношение плевральная жидкость/плазма

200 ЕД/л

>0,6

при остром воспалении

Рентгенологически определяется высокое стояние купола диафрагмы, а в случае левосторонней локализации нижняя граница легкого расположена дальше, чем обычно, от воздушного пузыря в желудке. Клинико-рентгенологически заподозрить базальный выпот важно, так как это является показанием для обследования больного в положении лежа.

Возможно атипическое расположение выпота в силу изменения эластической тяги пораженного участка легкого. Атипическое скопление жидкости свидетельствует о том, что помимо воспаления плевральных листков имеется заболевание паренхимы.

В результате спаечного процесса жидкость может осумковаться в любом месте между париетальной и висцеральной плеврой или в области междолевых щелей. Чаще всего это связано с острыми бактериальными инфекциями. Осумкованная жидкость в междолевых щелях обычно видна в боковых проекциях и напоминает двояковыпуклую линзу.

Иногда для дифференциации осумкованного плеврального выпота, ателектаза и инфильтрата легочной ткани можно использовать УЗИ, которое также может помочь в определении места торакоцентеза при осумкованных и небольших выпотах.

I. Транссудативные плевральные выпоты

1) застойная сердечная недостаточность;

2) тромбоэмболия легочной артерии;

3) нефротический синдром (гломерулонефрит, липоидный нефроз, амилоидоз почек и др.);

4) цирроз печени;

5) микседема.

II. Экссудативные плевральные выпоты

Вследствие новообразований

1) первичная опухоль плевры (мезотелиома);

2) метастатические опухоли;

3) лейкозы.

Вследствие инфекционных заболеваний

1) туберкулез;

2) бактериальные инфекции;

3) грибковые инфекции;

4) паразитарные инфекции.

Вследствие заболеваний желудочно-кишечного тракта

1) ферментогенные (панкреатогенные);

2) внутрипеченочный или поддиафрагмальный абсцесс.

Вследствие диффузных заболеваний соединительной ткани

1) ревматизм;

2) ревматоидный артрит;

3) системная красная волчанка.

Вследствие других заболеваний и состояний

1) постинфарктный синдром Дресслера;

2) синдром Мейгса;

3) синдром «желтых ногтей» (врожденная гипоплазия лимфатической системы; характерны утолщенные и искривленные ногти желтого цвета, первичный лимфатический отек, реже экссудативный плеврит, бронхоэктазы),

4) лекарственная аллергия;

5) асбестоз;

6) уремия;

7) травмы грудной клетки;

8) гематоракс;

9) хилоторакс.

- Цитограмма пролиферации цилиндрического эпителия что это

- Цитограмма с патологией железистого эпителия agc что это значит