Цмв что это в гинекологии

Цитомегаловирус: что за инфекция и чем опасна?

Цитомегаловирус — вирус герпеса 5 типа.

Цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция, или цитомегалия — хроническое герпесвирусное заболевание человека с возможностью поражения практически всех органов и систем: ЖКТ, бронхо-легочной и мочеполовой систем.

До 80% всех людей на свете инфицированы ЦМВ, но у большинства с ним нет хлопот. Если только речь не идет об иммунодефицитах, беременности и внутриутробном развитии.

Чем же так коварен ЦМВ?

1. ЦМВ отличается высоким тропизмом (любовью) к клеткам слюнных желез и в локализованной форме находится только там.

2. Вирус способен поражать любые клетки практически всех внутренних органов.

3. ЦМВ — хроническая персистирующая инфекция человека. Однажды заразившись, человек инфицирован навсегда, но для здоровых это не опасно.

4. Развитие цитомегалии связано с потерей иммунного контроля над латентным состоянием ЦМВ.

5. Инкубационный период составляет от 20 до 60 дней.

6. Цитомегаловирус передается через близкий физический контакт человека с человеком. Это может происходить через жидкости организма:

Во время беременности заражение происходит через плаценту или непосредственно во время родов.

Инфицирование возможно при поцелуе или при контакте с предметами, на которых есть частички слюны или мочи больного человека.

Основная часть людей заражается в детстве, обычно в яслях или детском саду, т.е. там, где есть много контактов между детьми. Реже инфицирование происходит в возрасте 10-35 лет.

Выделяют следующие формы заболевания:

1. Приобретенная ЦМВ:

3. ЦМВ у ВИЧ-инфицированных и др. лиц с ослабленным иммунитетом.

Что же происходит когда мы инфицируемся ЦМВ?

Первая встреча с вирусом чаще всего протекает бессимптомно. Только в 2% случаев отмечают симптомы, похожие на ОРВИ (повышение температуры, боль в горле, в суставах и мышцах, увеличение лимфатических узлов). У людей с нормальным иммунитетом инфекция обычно не вызывает серьезных осложнений.

Гораздо опаснее врожденная ЦМВ. Чаще всего беременные женщины получают ЦМВ от больных детей младшего возраста. Различные врожденные патологии диагностируют у 10% детей, инфицированных во время внутриутробного развития. Вирус существенно увеличивает риск преждевременных родов, задержки внутриутробного развития, спонтанного прерывания беременности.

ЦМВ относят к группе так называемых TORCH-инфекций, чаще всего связываемых с аномалиями развития плода и патологией беременности. Заражение вирусом может произойти до беременности или непосредственно во время внутриутробного развития ребенка. В первом случае нет клинических проявлений, а в крови выявляются только специфические «поздние» антитела. Такая ситуация не опасна ни для плода, ни для женщины, риск осложнений не превышает 1%.

Первичное инфицирование матери во время беременности связано с большим риском для плода (30–50%).

В результате 10–15% детей могут иметь нарушения слуха или зрения, судороги, замедление внутриутробного развития, микроцефалию (уменьшение размера мозга). После рождения возможны неврологические симптомы, задержка умственного и физического развития, поражение печени, которое чаще всего проявляется желтухой, увеличение селезенки. ⠀ Вот такая вроде как «неопасная» инфекция.

Как же можно заподозрить, что у человек инфицирован ЦМВ?

Симптомы вирусных инфекций, если ты не врач, кажутся одинаковыми.

У здоровых людей заболевание может себя вообще ничем себя не проявлять и человек может даже не узнать, что заразился. Реже болезнь протекает в виде острой ЦМВ, по симптомам напоминающей инфекционный мононуклеоз:

Как правило, выздоровление наступает за 2 недели.

У больных с иммунодефицитом ЦМВ протекает более тяжело, так как вирус быстро распространяется по организму и вызывает:

Заподозрить инфекцию можно по общему анализу крови, где уровень лимфоцитов превышает 50% ( у взрослых) и 72% (у детей до 4,5 лет), и появляются атипичные лимфоциты (мононуклеары).

Точную диагностику ЦМВ проводят с помощью анализа:

ИФА позволяет определить антитела к ЦМВ в сыворотке крови. Оценивают наличие иммуноглобулинов — IgG и IgM.

Высокий уровень IgM в крови больного обычно свидетельствует о первичном инфицировании. При реактивации вируса количество IgM может расти.

Если определяют IgG, то встреча организма с ЦМВ уже не первая; эти антитела остаются на всю жизнь. Их количество может расти при активации вируса.

Расшифровка результатов анализов ведется врачом.

ПЦР определяет наличие специфических для ЦМВ участков ДНК в образцах слюны, грудного молока и т.д.

Как лечить цитомегаловирусную инфекцию?

Вопрос на самом деле сложный. Так как специфического лечения и профилактики ЦМВ-инфекции нет.

В тяжелых случаях применяется посиндромная терапия (в зависимости от вовлечения в инфекционный процесс внутренних органов).

Обоснованием включением в терапевтический комплекс противовирусных средств иммунного действия (интерферонов) является то, что клинические проявления инфекции обычно связаны с иммунодефицитными состояниями различной степени выраженности.

При ЦМВ инфекции всегда наблюдается сниженная выработка собственного интерферона. Учитывая, что ЦМВ является хроническим, персистирующим возбудителем, интерферонотерапия может быть рекомендована и в качестве профилактики обострений.

Но данную терапию назначает врач.

Профилактика ЦМВ

Специфическая профилактика ЦМВ инфекции отсутствует.

Эффективной и безопасной вакцины против ЦМВ пока не существует.

Вирус передается при половых контактах, поцелуях, совместном использовании столовых приборов, игрушек, зубных щеток. Поэтому соблюдение общих правил гигиены, мытье рук с мылом перед приготовлением еды, после похода в туалет или смены подгузника поможет предотвратить заражение. При контакте с биологическими жидкостями (спермой, мочой) необходимо использовать резиновые перчатки.

Уязвимым группам пациентов — например, принимающим иммунодепрессанты после пересадки органов или беременным — нужно более тщательно соблюдать гигиенические правила.

По возможности нужно избегать контакта с маленькими детьми (особенно до 5 лет) и тем более не целовать их, не есть с ними из одной посуды.

Цитомегаловирусная инфекция в практике врача: современный алгоритм диагностики и лечения

В статье проанализированы опубликованные данные по вопросам адекватной диагностики антенатальной и постнатальной цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ), а также лечению острых ЦМВИ у беременной, плода и новорожденного. Представлены отечественные клинические р

The article gives analysis of the data on the issues of relevance of diagnostics of antenatal and postnatal cytomegaloviral infection (CMVI), as well as treatment of acute CMVI in the pregnant, fetus and newborns. National clinical guidelines on diagnostics and treatment of congenital CMVI developed by the Russian Association of antenatal medicine in 2016, were presented; as well as the first unofficial international guidelines on the issues of diagnostics and treatment of congenital CMVI.

Цитомегаловирус (ЦМВ) — чрезвычайно распространенный вирус, поражающий людей всех возрастов и формирующий пожизненную персистенцию в организме инфицированного человека. Считается, что в большинстве случаев персистенция начинается в ранние годы жизни и протекает латентно, не оказывая выраженного патологического влияния на состояние здоровья инфицированного. С другой стороны, доказано, что персистенция вируса может сопровождаться хроническим воспалением, формировать разнообразные многочисленные иммунные дисфункции и определять развитие вторичных иммунных, аутоиммунных и дегенеративных нарушений. Различного рода иммунокомпрометации могут приводить к рецидивам размножения вируса и многообразным клиническим проявлениям с поражением любых органов и систем в любом возрасте.

Особое значение имеют врожденные инфекции детей, которые отличаются высоким риском развития тяжелых генерализованных форм и инвалидизирующих исходов заболевания, таких как потеря слуха, зрения, умственная отсталость, микроцефалия, судорожный синдром и пр. Такие пожизненные проблемы со здоровьем развиваются примерно у каждого пятого ребенка с врожденной цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВИ), что определяет потребность в своевременном пренатальном выявлении беременных и плодов с высоким риском развития врожденной ЦМВИ и ранней диагностике и лечении инфекций у новорожденных.

Теоретические дискуссии по вопросам адекватной диагностики антенатальной и постнатальной ЦМВИ, а также лечению острых ЦМВИ у беременной, плода и новорожденного продолжаются с 1990-х гг., но отсутствие единых руководящих принципов затрудняет практическую работу врачей. Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины в 2016 г. выработаны отечественные клинические рекомендации по диагностике и лечению врожденной ЦМВИ. Созданная в рамках 5-й Международной конференции по ЦМВИ (Брисбен, Австралия, 19 апреля 2015) международная группа экспертов на основе консенсусных дискуссий и обзора литературы выработала первые неофициальные международные рекомендации по вопросам диагностики и лечения врожденной ЦМВИ, которые опубликованы в Lancet Infect Dis в марте 2017. Все эти рекомендации будут нуждаться в постоянном обновлении по мере поступления дополнительных данных.

История

Исходя из теории ко-эволюции вирусов с их хозяевами, считается, что герпетические вирусы появились в кембрийский период. В человеческой популяции герпетические вирусы распространены на протяжении тысячелетий. 24 ноября 1974 г. американским антропологом Д. Джохансоном в Великой рифтовой долине был обнаружен скелет афарского австралопитека Люси — предполагается, что это ветвь прародителей Homo sapiens [1]. Возраст Люси определен как 3,2–3,5 млн лет. В «слюне» Люси найдены три герпетических вируса — ЦМВ, вирус Эпштейна–Барр (ВЭБ), вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ 1-го типа). «Современные» люди, мигрировавшие из Африки от 60 до 100 тысяч лет назад, были уже носителями ЦМВ, ВЭБ, ВПГ 1-го типа и ВПГ 2-го типа. Человек со времен афарского австралопитека инфицировался вирусами в раннем детстве в семьях с большим количеством детей; вирусы передавались контактным путем со слюной, в грудном молоке и пр. Под воздействием, в том числе, и герпетических вирусов как компонентов комменсальной микробиоты, передаваемой от матери, эволюционировала иммунная система человека [2].

Характеристика возбудителя

ЦМВ — двухцепочечный ДНК-вирус, член семейства герпес-вирусов (β-герпесвирус человека). Синтез вирусного генома ДНК происходит в ядре клетки-хозяина. Исследования последних лет подтверждают гипотезу о том, что штаммы ЦМВ могут варьировать в их вирулентности, тропизме и патогенном потенциале, который, в свою очередь, вероятно, связан с генетической изменчивостью ключевых для патогенеза генов. Внешняя оболочка вируса содержит множественные гликопротеины, кодируемые вирусом. Гликопротеин B и гликопротеин H, по-видимому, являются основными факторами для формирования гуморального иммунитета — антитела к ним способны нейтрализовать вирус. Эти гликопротеины используют сегодня при разработке анти-ЦМВ-вакцин [3].

Патогенез

Вирус распространяется различными способами: через продукты крови (переливание, трансплантация органов), грудное вскармливание, пролиферацию в местах контактов (кожа, любые слизистые оболочки), перинатально и половым путем. ЦМВИ может протекать в виде первичной инфекции ранее неинфицированных (серонегативных) пациентов, реинфекции или реактивации у инфицированных (серопозитивных) людей; может вызывать острое, латентное и хроническое течение врожденных или приобретенных форм болезни [4].

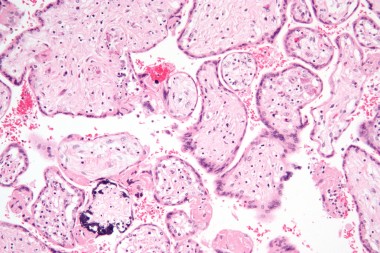

При острой ЦМВ-инфекции могут поражаться практически все типы клеток человеческого организма — эндотелиальные клетки, эпителиальные клетки, клетки гладкой мускулатуры, фибробласты, нейронные клетки, гепатоциты, трофобласты, моноциты/макрофаги, дендритные клетки и пр. Все типы клеток поражаются и в мозге: нейроны, астроциты, клетки эпендимы, выстилающие желудочки, макроглия, эндотелий капилляров, оболочек, микроглия, сплетения сосудистой оболочки, дендриты и аксоны — т. е. вирус в мозге не имеет избирательной клеточной цели, что объясняет многообразие клинических форм поражения нервной системы у больных [5].

Считается, что ЦМВ реплицируется в эндотелиальных клетках с низкой скоростью, вызывая преимущественно подострые инфекции, однако истинная скорость репликации вируса в клетках определяется эффективностью цитотоксического Т-клеточного иммунитета и степенью иммуносупрессии хозяина. Так, например, на моделях ЦМВИ у животных продемонстрировано, что отсутствие CD4 Т-клеток сопровождалось более тяжелым и стремительным заболеванием ЦМВИ. Известно также, что ВИЧ-инфицированные новорожденные имеют очень высокую частоту врожденной ЦМВИ с высоким риском смерти, неврологических дефектов и прогрессии ВИЧ-инфекции [6–7].

Особое свойство ЦМВИ — способность вызывать депрессию практически всех звеньев иммунитета, резко угнетать продукцию интерферонов (ИНФ), в первую очередь ИНФ-α. Внедрение ЦМВ приводит к иммунной перестройке в виде снижения реакции лимфоцитов на вирусы в связи с угнетением экспрессии антигена макрофагами, подавлением пролиферативной активности лимфоцитов (что коррелирует с тяжестью болезни), угнетением фагоцитарной активности и завершенности фагоцитоза [7].

Доказано, что и первичные и латентные ЦМВИ сами могут индуцировать хронические воспалительные системные реакции с устойчивой иммунной активацией, запускать и поддерживать аутоиммунные процессы, усиливать аллореактивность Т-клеток после трансплантации и, возможно, участвовать в комплексе причин повышения частоты нейродегенеративных состояний с возрастом человека (Jones R. P. The debility cascade in neurological degenerative disease). Установлено также, что ЦМВ-индуцированные иммунные изменения в пожилом возрасте могут отвечать, например, за замедленную элиминацию вируса гриппа из легких, сниженный поствакцинальный иммунитет на гриппозные вакцины, измененную реакцию организма на терапию интерферонами [8].

Многие годы риск развития врожденных инфекций плода ассоциировали преимущественно с первичной инфекцией матери, однако к настоящему моменту не вызывает сомнения, что большая доля врожденных ЦМВИ (до 75%) встречается в условиях рецидивирующей во время беременности материнской инфекции. Допускаются также и экзогенные реинфекции с новыми штаммами ЦМВ — доказательства основываются на молекулярных данных, подтверждающих получение нового штамма вируса.

Вместе с тем степень риска вертикального инфицирования плода в условиях первичной инфекции матери рассматривают по-прежнему как чрезвычайно высокую — в 30–50% случаев острой первичной инфекции беременной развивается врожденная инфекция ребенка. Показано, что ранее существовавший материнский иммунитет хоть и не гарантирует полной защиты, тем не менее обеспечивает снижение риска врожденной ЦМВИ при следующих беременностях на 69% [9].

Недавними исследованиями установлено, что ЦМВ может поражать амниотическую мембрану, ухудшая цитотрофобласт-индуцированный лимфангиогенез и ремоделирование сосудов в плаценте и задерживая правильное развитие клеток — предшественников трофобласта, одновременно вызывает врожденную провоспалительную иммунную реакцию. Это приводит к гипоксии плода, задержке внутриутробного развития и возможным последующим гипоксическим повреждениям головного мозга. Степень поражения плода определяется сроками антенатального инфицирования и вирусной нагрузкой в размножающихся клетках — чем меньше гестационный возраст, тем более выражена альтерация (разрушение) тканей с формированием пороков развития [10]. Особенно быстро ЦМВ достигает максимума в астроцитарных и глиальных клетках, при этом максимальная экспрессия вируса найдена в глиальных клетках развивающегося мозга мышат (что объясняет микрогирию, микроцефалию и другие пороки ЦМВ-инфицированного мозга детей). По мере увеличения срока гестации в клинической картине инфекционного заболевания плода преобладают симптомы системного воспаления с выраженной пролиферацией и экссудацией. У 1/3 умерших от ЦМВИ новорожденных (из них 60% — недоношенные) при морфологическом исследовании выявляют различные пороки развития. У 43% — признаки генерализованной внутриутробной инфекции с геморрагическими и ишемическими инфарктами (в том числе в головном и спинном мозге) [11].

Клиника ЦМВИ

Способность вируса реплицироваться в любых клетках человеческого организма определяет многообразие клинических форм болезни; ЦМВ может вызывать как генерализованные инфекции, так и поражения отдельных органов: печени, головного мозга, сердца, легких, мочеполовых органов, желудочно-кишечного тракта и др.

У беременных острая первичная ЦМВИ протекает чаще бессимптомно (25–50%) или малосимптомно — с неспецифическими проявлениями (обычно лихорадка, астения и головная боль).

Как первичная, так и рецидивирующая ЦМВИ матери может стать причиной антенатальных ультразвуковых признаков поражения плода в результате трансплацентарной инфекции. Самые частые УЗИ-признаки: задержка роста плода, вентрикуломегалия, микроцефалия, перивентрикулярная гиперэхогенность, кальцификаты в мозге, плевральный выпот или асцит, гепатоспленомегалия, гиперэхогенный кишечник и мекониальный илеус и др. Эти УЗИ-аномалии эмбриона прогнозируют тяжелую генерализованную манифестную врожденную ЦМВИ новорожденного с высоким риском формирования инвалидизирующих исходов болезни и смерти. Поэтому первичная острая ЦМВИ во время беременности может являться показанием к ее искусственному прерыванию. Установлено, что около 4% детей с антенатальной ЦМВИ умрут в утробе матери или вскоре после рождения, среди остальных около 60% будут иметь когнитивные дефекты, нейросенсорную потерю слуха и другие неврологические и прочие проблемы [11–12].

Сегодня установлено также, что нейросенсорная тугоухость является прогрессирующим заболеванием и может формироваться в течение 5–6 лет жизни даже у детей, родившихся с бессимптомной ЦМВИ (это связывают с многолетней репликацией ЦМВ в перилимфе), что требует соответствующей длительности наблюдения ребенка.

У новорожденного антенатальная ЦМВИ проявляется симптомами «тяжелой инфекции» с полисистемным поражением: задержкой внутриутробного развития, часто — недоношенностью, гепатоспленомегалией, затяжной неконъюгационной и конъюгационной желтухой, тромбоцитопенической пурпурой, анемией, ДВС-синдромом с кровоизлиянием во внутренние органы, прежде всего в мозг, пневмонией, микроцефалией, хориоретинитом, увеитом, кардитом, различными вариантами поражения центральной нервной системы, в том числе продуктивным вентрикулоэнцефалитом с прогрессирующей гидроцефалией, а также — кортикальными или мозжечковыми пороками развития [13]. В дальнейшем этим детям присущи недостаточная прибавка веса, задержки психического и моторного развития, мышечная слабость, часто — длительная субфебрильная температура, стойкая анемия и тромбоцитопения, длительный гепатит с холестатическим синдромом и высоким риском фиброза и цирроза печени, мальабсорбция.

При инфицировании в поздние сроки гестации ЦМВИ у новорожденного может проявляться и как генерализованная инфекция, и как поражение отдельных органов с нетяжелыми транзиторными симптомами болезни, например, умеренной гепатомегалией, изолированным снижением количества тромбоцитов или повышенным уровнем аланинаминотрансферазы. Возможна и клинически бессимптомная ЦМВИ с изолированной нейросенсорной тугоухостью.

У 10% всех новорожденных в течение первого месяца жизни возникают инфекционные заболевания в результате в основном семейных контактов, в том числе грудного вскармливания. Экскреция ЦМВ с грудным молоком в течение первых недель после родов бывает низкой, достигает максимума к 4–8 неделям, завершается к 9–12 неделям. Считается, что риск трансмиссии вируса коррелирует с вирусной нагрузкой в молоке, передача максимальна при высокой экскреции. У доношенных детей в результате инфицирования ЦМВ через молоко матери формируется, как правило, субклиническое течение инфекции без остаточных явлений; в клинической картине более вероятно развитие энтероколита и транзиторного холестатического гепатита с минимальным цитолизом. Недоношенные дети (вес

ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, Новосибирск

Цитомегаловирусная инфекция в практике врача: современный алгоритм диагностики и лечения/ И. Я. Извекова, М. А. Михайленко, Е. И. Краснова

Для цитирования: Лечащий врач № 4/2018; Номера страниц в выпуске: 90-95

Теги: новорожденные, беременность, инфекция, персистирование

Цмв что это в гинекологии

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова

Особенности течения цитомегаловирусной инфекции урогенитального тракта у сексуально активных женщин

Журнал: Клиническая дерматология и венерология. 2013;11(3): 69-75

Чернова Н. И. Особенности течения цитомегаловирусной инфекции урогенитального тракта у сексуально активных женщин. Клиническая дерматология и венерология. 2013;11(3):69-75.

Chernova N I. Specific features of cytomegalovirus infection of the urogenital tract in sexually active women. Klinicheskaya Dermatologiya i Venerologiya. 2013;11(3):69-75.

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) — широко распространенное инфекционное заболевание человека, с вертикальным, половым, парентеральным, оральным путями передачи, реализующимися через кровь, цервикальный и вагинальный секреты, сперму и женское молоко. В большинстве случаев инфекция протекает без клинических проявлений. При иммуносупрессии, вызванной разными причинами, цитомегаловирус (ЦМВ) способен привести к развитию заболевания с многообразными симптомами, что обусловлено его способностью инфицировать практически все системы органов (ретинит, увеит, серонегативный мононуклеоз, пневмония, гепатит, болезни желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, посттрансфузионный синдром) [1—5].

В среднем у 90—95% взрослого населения обнаруживаются антитела к ЦМВ. В литературе приводятся многочисленные данные об особенностях течения ЦМВИ у новорожденных, беременных и иммунонекомпетентных пациентов. В настоящий момент обследованию на ЦМВИ подлежат следующие категории граждан: женщины при подготовке к беременности, беременные и пациенты с выявленными иммунодефицитными состояниями. Изучению значимости ЦМВ в патологии взрослого населения уделяется особое внимание [6—9]. Однако не учитывается, что ЦМВ нередко способствует хроническому воспалительному поражению органов малого таза и гениталий, что обусловливает низкую эффективность терапии инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), и снижение репродуктивной способности пациентов.

Цель настоящего исследования — определение форм течения ЦМВИ урогенитального тракта у сексуально активных женщин репродуктивного возраста.

Материал и методы

Под наблюдением находились 356 пациенток с ЦМВИ, которая характеризовалась наличием в крови анти-CMV IgG.

Для идентификации ЦМВИ использовали иммуноферментный метод исследования (ИФА) с выявлением в сыворотке крови специфических анти-CMV класса IgM (качественный анализ) и класса IgG (количественный анализ), который осуществляли «сэндвич»-методом твердофазного ИФА с использованием диагностических наборов Диагностические системы (Россия). Для выявления антител класса IgM использовали тест-систему ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-M CM-153, для выявления антител класса IgG — ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G CM-151. Вирусологическое выявление ЦМВ проводили на культуре фибробластов легких эмбриона человека, при исследовании крови, слюны, мочи, отделяемого из цервикального канала, уретры и влагалища. Для обнаружения антигена ЦМВ с помощью непрямой реакции флюоресценции использовали моноклональные антитела к предраннему (pp72) и раннему (pp65) антигену. ДНК ЦМВ определяли посредством полимеразной цепной реакции (ПЦР). Условно-патогенную и патогенную флору урогенитального тракта исследовали регламентируемыми методами — микроскопическим, бактериологическим, молекулярно-генетическим.

Для выявления достоверных триггерных клинических и лабораторных факторов, ассоциирующихся с ЦМВИ урогенитального тракта, данные опроса и обследования больных сравнивали с результатами аналогичных исследований, проведенных в контрольной группе, которая состояла из 120 женщин. Критериями отбора являлись: репродуктивный возраст, отсутствие беременности, лактации, системной и местной антибактериальной терапии в течение 1 месяца до начала данного обследования, нормальное состояние микрофлоры урогенитального тракта и исключенная ЦМВИ.

Статистические расчеты проводили с помощью программы SPSS 17,0. Все полученные количественные анамнестические, клинические, лабораторные и инструментальные данные обрабатывали методами вариационной статистики. Для сравнения числовых данных (после их проверки на нормальное распределение) использовали метод дисперсионного анализа ANOVA (для нескольких групп) и t-критерий Стьюдента для двух независимых выборок. Для сравнения непараметрических данных применяли методы Краскала—Уоллиса (для нескольких групп), попарные сравнения осуществляли с помощью критерия Манна—Уитни (для двух групп) для несвязанных совокупностей. Для определения различий между качественными показателями использовали метод χ 2 с поправкой Йетса на непрерывность, для вычисления которого строили «сетки» 2×2 и 3×2, а также точный критерий Фишера для небольших выборок. Статистически значимыми считались отличия при р

Важное значение для выяснения характера ЦМВИ имеют сведения о перенесенных соматических и инфекционных заболеваниях. Частота экстрагенитальной патологии косвенно отражает состояние противоинфекционной защиты организма и иммунной системы в целом.

При анализе соматической патологии (табл. 2)

Таким образом, у пациенток с ЦМВИ при гинекологическом осмотре чаще выявлялся острый или хронический воспалительный процесс в малом тазу.

Результаты микроскопического исследования мазков отделяемого генитального тракта, окрашенных по Граму, представлены в табл. 6.

Анализ результатов культурального исследования отделяемого мочеполового тракта женщин выявил доминирование грибов Candida spp. (48,60%), G. vaginalis (30,62%), T. vaginalis (21,35%). У большинства женщин в биотопах влагалища имела место ассоциация ЦМВИ с условно-патогенными бактериями (Streptococcus, St. aureus, Ureaplasma spp., M. hominis) в высоком титре (более 10 5 КОЕ/мл; табл. 7).

Результаты комплексного обследования этих женщин представлены в табл. 8.

У 71 (19,9%) женщины состояние вагинальной микроэкологии было оценено как нормоценоз. Проанализировав полученные данные, можно было выделить его некоторые особенности, которые в ряде случаев позволили назвать указанное состояние нормоценозом только условно. Так, только у 22 (6,18%) женщин из 356 состояние микроэкологии полностью соответствовало всем критериям нормы репродуктивного возраста: при микроскопии вагинального отделяемого отсутствовала выраженная лейкоцитарная реакция (количество лейкоцитов не превышало 10 в поле зрения), эпителий был представлен клетками поверхностного и промежуточного слоев, количество микрофлоры было умеренным при абсолютном преобладании морфотипа лактобактерий. Морфотипы условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) не определялись. При культуральном исследовании титр лактобацилл составлял 10 6-8 КОЕ/мл вагинального отделяемого, а концентрации УПМ были низкими (менее 10 3 КОЕ/мл).

У 28 (7,87%) женщин отличие от классического варианта нормоценоза заключалось в наличии умеренно выраженной лейкоцитарной реакции по данным микроскопии, при которой определялось 10—20 лейкоцитов в поле зрения. У 21 (5,90%) женщины была отмечена выраженная лейкоцитарная реакция (более 20 лейкоцитов в поле зрения). При умеренном общем количестве микрофлоры и доминирующей роли лактобацилл зарегистрировано появление морфотипов УПМ. При посеве вагинального содержимого выделены лактобактерии в титре 10 6-7 КОЕ/мл и умеренные концентрации УПМ (Streptococcus группы B — 10 4-5 КОЕ/мл, St. aureus — 10 3-5 КОЕ/мл). В большинстве случаев УПМ встречались в виде полимикробных ассоциаций (2—4 ассоцианта).

Наиболее частой патологией среди 356 обследованных пациенток с ЦМВИ оказался кандидоз (57,30%), в большинстве случаев сопровождавшийся умеренным повышением титра УПМ (Streptococcus группы В в 10 6 КОЕ/мл и St. aureus более 10 6 КОЕ/мл).

Аэробный вагинит (1,12%) как вариант дисбиоза влагалища был обусловлен колонизацией вагинального биотопа высокими титрами E. coli (более 10 7 КОЕ/мл) и стрептококков группы В (10 6 КОЕ/мл). По данным микроскопии в этих случаях также отмечалась выраженная лейкоцитарная реакция (более 40 лейкоцитов в поле зрения).

У 21,06% женщин микроскопически был установлен бактериальный вагиноз, что сопровождалось высокой колонизацией факультативно-анаэробной и анаэробной флоры (более 10 6 КОЕ/мл).

В 0,56% случаев состояние вагинальной микроэкологии было оценено как другой вариант дисбиоза влагалища, когда при минимальном содержании микрофлоры (данные микроскопии) доминировали факультативно-анаэробные и аэробные УПМ (грамположительные кокки), а лактоморфотипы были единичными в поле зрения.

Таким образом, только у 19,9% пациенток с ЦМВИ имелся классический вариант микроценоза, в остальных случаях микрофлора влагалища претерпевала изменения, связанные с нарастанием титра факультативно-анаэробных УПМ. У 80,1% женщин выявлены нарушения микроценоза влагалища, в большинстве случаев связанные с увеличением количества Candida spp. При исследовании отделяемого из уретры с помощью ПЦР идентифицированы возбудители ИППП и УПМ. Наиболее часто выявлялись ДНК HPV (11,52%), T. vaginalis, M. hominis, HSV 1-го и 2-го типов (2,81 и 3,08% соответственно), С. trachomatis были идентифицированы в уретре у 5,34% больных.

В цервикальном канале в 5 раз чаще определялись УПМ и патогены. Так, наиболее часто у женщин с ЦМВИ были выделены вирус папилломы человека (42,13%), T. vaginalis (11,52%), M. hominis (21,63%), С. trachomatis (18,82%) и Ureaplasma spp. (24,44%).

В соскобах из влагалища также наиболее часто определялась ДНК вируса папилломы человека (43,25%), T. vaginalis (21,35%), M. hominis (14,89%), Ureaplasma spp. (19,38%), а также G. vaginalis (25%).

При исследовании проб из прямой кишки были идентифицированы ДНК ВПЧ (28,93%) и M. hominis (11,24%).

Для верификации диагноза ЦМВИ проводили расширенный анализ результатов, полученных разными методами исследования (табл. 9).

При анализе данных с целью выявления маркеров ЦМВИ установлена наибольшая частота обнаружения анти-CMV IgG — 356 (100%) случаев. Анти-CMV IgM были выявлены у 89 (25%) женщин. Обнаружение антител класса G к CMV свидетельствовало как об инфицированности, так и о наличии в большинстве случаев сформированного специфического противовирусного иммунитета. Выявление антител класса М совместно с IgG было одним из признаков реактивации данной вирусной инфекции.

При исследовании материала, полученного из урогенитального тракта с помощью ПЦР, ДНК CMV была обнаружена у 208 (58,43%) женщин.

ЦМВ на культуре фибробластов легких человека при исследовании крови выявлен у 93 (26,12%) женщин, мочи — у 199 (55,90%), слюны — у 204 (57,30%) больных, влагалищного отделяемого — у 225 (63,20%), из цервикального канала — в 268 (75,28%) случаях. В целом ЦМВ был обнаружен у 268 (75,28%) пациенток.

На основании результатов обследований определены варианты течения ЦМВИ у сексуально активных женщин. Латентная форма ЦМВИ отмечалась у 92 (25,84%) пациенток. При этом положительные результаты ИФА крови (анти-CMV IgG) сочетались с обнаружением CMV в генитальном тракте и в некоторых случаях в других биологических жидкостях. Реактивированная форма ЦМВИ была зарегистрирована у 176 (49,44%) пациенток и характеризовалась наличием в крови как анти-CMV IgG, так и анти-CMV IgМ в сочетании с обнаружением ЦМВ в генитальном тракте и других биологических жидкостях. Персистирующая форма ЦМВИ была диагностирована у 88 (24,72%) больных и характеризовалась наличием анти-CMV IgG.

Учитывая этиологию, патогенез и клинические проявления ЦМВИ урогенитального тракта, пациенткам с реактивированной и латентной формой ЦМВИ проводилась комплексная терапия инфекционного процесса в соответствии с клиническими рекомендациями по ведению больных с ИППП. Противовирусное лечение включало использование препарата Панавир. Основное действующее вещество данного препарата — гексозный гликозид, полученный методом ферментативного гидролиза с последующей газожидкостной хроматографией, состоящий из глюкозы, рамнозы, арабинозы, маннозы, ксилозы, галактозы, уроновых кислот. В ряде экспериментальных и клинических исследований установлена противовирусная и иммуномодулирующая активность Панавира. Данный препарат повышает неспецифическую резистентность организма к разным инфекциям и способствует индукции интерферона, Панавир (5 мл 0,004% раствора) применялся парентерально (внутривенно струйно) 1 раз в сутки через 48 ч (3 инъекции в 1-ю неделю лечения), затем — через 72 ч (2 инъекции во 2-ю неделю терапии). Всего на курс пришлось 5 инъекций в течение 2 недель.

При контрольном исследовании, проведенном через 14 дней после лечения, лишь у 2 (8,0%) пациенток с латентной формой ЦМВИ выявлен CMV в культуре клеток отделяемого цервикального канала, ДНК CMV не определялась у 24 (96%) больных. В результате лечения при реактивированной форме ЦМВИ была констатирована негативация IgM анти-CMV в крови у 100% женщин. При исследовании CMV на культуре фибробластов эмбрионов человека вирурия установлена у 1 (5,56%) пациентки, выделение из цервикального канала отмечено у 3 (16,67%). Результаты вирусологического обследования крови, слюны, влагалищных выделений были отрицательными у всех женщин. При проведении ПЦР наличие ДНК CMV выявлено у 2 (11,11%) пациенток, получавших парентерально Панавир.

Таким образом, в ходе исследования определены основные диагностические клинико-лабораторные критерии разных форм ЦМВИ урогенитального тракта сексуально активных женщин репродуктивного возраста, на основании которых возможности определения данной инфекции существенно увеличились. Наличие клинических проявлений при реактивированной ЦМВИ и определение вирусов при подостром или хроническом течении воспалительных заболеваний органов малого таза способствовали определению значимости данной инфекции в развитии патологии гениталий. Применение препарата Панавир в комплексной терапии повышало эффективность лечения в 89,5% случаев, что позволяет рекомендовать препарат Панавир для комплексной терапии ЦМВИ.