Цмв ретинит что это

Точное значение термина «ретинит» – воспаление сетчатки. Однако этот собирательный термин на сегодняшний день не вполне корректен; многие специалисты считают его устаревшим, поскольку традиционно он включает ряд заболеваний, по своей сути не являющихся инфекционно-воспалительными (например, пигментный ретинит) и относящихся, строго говоря, к группе ретинопатий, т.е. невоспалительных патологий. Во избежание путаницы предлагаются различные классификации ретинитов, построенные, в частности, по этиологическому, причинно-следственному принципу.

Причины

Выделяют следующие виды ретинитов:

В свою очередь, каждая их приведенных категорий делится на множество форм и подвидов (выделяют, например, до 10 форм туберкулезного ретинита), специфика которых заключается в локализации процесса (центральная, периферическая, тотальная), первичном или вторичном характере поражения, особенностях клинической картины и динамики.

Так, в группе инфекционно-аллергических воспалений сетчатки наиболее распространенными являются:

Аналогичным образом, в зависимости от конкретного возбудителя различают сифилитический, бруцеллезный, туберкулезный и другие виды ретинитов, каждый из которых обнаруживает собственную клиническую специфику.

Воспаление сетчатки практически всегда сопутствует поздним стадиям диабетической ретинопатии, сопровождает некоторые формы лейкемии, иногда развивается при ревматизме. На фоне тяжелых эндокардиальных или менингеальных воспалений, а также послеродовых инфекций, может развиться септический ретинит (в частности, кокковый ретинит Рота), при котором распространяющимися бактериальными токсинами поражается сосудистая оболочка сетчатки, наступает гнойное разрушение стекловидного тела, отек зрительного нерва, панофтальмит (тотальное воспаление глазного яблока); в тяжелых случаях сепсиса данный вариант ретинита рассматривают как один из предвестников летального исхода.

Особой формой ретинита является пигментный ретинит или, в более точной терминологии, пигментная дистрофическая/дегенеративная ретинопатия. Достоверно установлен наследственный характер заболевания, причем в зависимости от типа наследования различается возраст начала (как правило, патология выявляется в раннем детстве), темпы прогрессирования, клиническая картина и вероятный исход. Встречаются различные разновидности пигментной дистрофии, в т.ч. «пигментный ретинит без пигмента», белоточечный, инвертированный, псевдопигментный.

В целом, как видно из названия, при пигментной дегенеративной ретинопатии преимущественно поражается эпителиальный клеточный слой сетчатки, содержащий светочувствительные пигменты-фотопсины (наиболее известным из них является родопсин), которые и обеспечивают фундаментальную для зрения способность к восприятию света. Соответственно, прогноз обычно неблагоприятен, хотя темпы снижения зрительных функций варьируют в широких пределах.

Симптомы и диагностика

Учитывая описанное выше многообразие возможных причин и механизмов развития ретинита, крайне сложно выделить какие-либо универсальные, общие для всех форм симптомы – тем более, что во многих случаях ретиниты на ранних стадиях протекают бессимптомно и могут быть диагностированы только при целенаправленном тщательном обследовании глазного дна.

Обычно пациенты обращаются к офтальмологу с классическими жалобами на «ухудшение зрения», которые, безусловно, нуждаются в конкретизации. Иногда пациент обращает внимание на то, что у него изменилось восприятие цветов, или описывает т.н. фотопсии, – всевозможные иллюзорно-световые феномены в поле зрения (вспышки, искры, молнии и т.д.), которые указывают на раздражение светочувствительных клеток, например, воспаленными и отечными сосудами. Возможны нарушения в восприятии размеров наблюдаемых объектов, повышение порога световой чувствительности, нечеткость и затуманенность зрения, сумеречная («куриная») слепота, появление в полях зрения локальных слепых областей – скотом, и др. При наличии геморрагической тенденции может развиться обширный гемофтальм – хорошо заметное кровоизлияние в стекловидное тело.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что патогномоничных (т.е. присущих только данной форме заболевания и не присущих другим формам) симптомов ретинит не обнаруживает. Самодиагностика невозможна тем более; при любых проблемах со зрением, возникших остро или развивающихся постепенно, необходима консультация офтальмолога.

Как правило, опытный специалист уверенно предполагает ретинит уже при офтальмоскопическом осмотре глазного дна – отмечая характерные изменения сосудов (извитость, неоваскуляризация, подтеки, атипичный цвет, калибр, расположение вен и артериол), поверхности сетчатки и диска зрительного нерва (наличие избыточно пигментированных или депигментированных очагов, отечность, аномальная отражающая способность), стекловидного тела (снижение прозрачности, наличие крови и/или осадочных образований в виде лент, хлопьев, отложений и т.п.).

Однако в любом случае для уточняющей и дифференциальной диагностики назначается дополнительное обследование, подчас достаточно сложное, комплексное, требующее применения высокотехнологичных методов и привлечения смежных специалистов (инфекционист, эндокринолог, кардиолог, сосудистый хирург). Производится визометрия и периметрия (исследование остроты и полей зрения); по показаниям применяется электроретинография, флюоресцентная ангиография (модификация рентген-контрастного метода, предназначенная для изучения сосудистой системы сетчатки), биомикроскопия глазного дна, ультразвуковое сканирование, томографические методы, лабораторные анализы (в случае необходимости уточнения возбудителя инфекции).

Лечение ретинита

Как и в вопросах диагностики, многообразие возможных причин подразумевает широкую вариативность терапевтического ответа. Современная медицина, в том числе офтальмология, исповедует этиопатогенетический принцип, т.е. целью лечения должно быть не только паллиативное облегчение симптомов, но и устранение, в первую очередь, изначальных причин заболевания, – в тех случаях и в той степени, насколько это возможно на данном этапе развития медицинской науки.

Таким образом, выявление непосредственного возбудителя инфекционно-воспалительного процесса, или же установление системного патологического фона (диабет, хромосомная аберрация и др.), послужившего почвой для воспаления сетчатки, приобретает ключевое значение и определяет терапевтическую стратегию. Так, при инфекционно-аллергических ретинитах назначают антибиотики, иммуномодуляторы и иммуностимуляторы (к слову, разница между ними в том, что первые модифицируют и корректируют иммунные реакции, а вторые лишь усиливают, интенсифицируют их), десенсибилизирующие противоаллергические препараты.

В других случаях, когда ретинит является вторичным следствием более общей патологии, крайне важен терапевтический контроль и купирование острой симптоматики основного заболевания. В качестве специализированной, «прицельно-офтальмологической» терапии назначают ангиопротекторы (препараты, улучшающие состояние сосудистых стенок, нормализующие их проницаемость и предотвращающие дальнейшее органическое поражение сосудов), противовоспалительные средства, – в некоторых случаях показаны стероидные гормоны, обязательно антиоксидантные и витаминные комплексы. Иногда назначают спазмолитики, сосудорасширяющие средства, стимуляторы обменных процессов.

В целом, ретинит любого генеза является серьезной проблемой: всегда присутствует вероятность неблагоприятной динамики, быстрого и глубокого снижения зрительных функций, полной утраты зрения.

Учитывая исключительную роль и фактическую незаменимость сетчатки в зрительной системе (а методология трансплантации сетчатки делает пока лишь первые экспериментальные шаги), при угрозе отслоения приходится прибегать к офтальмохирургическому вмешательству. Обычно это операция витрэктомии (удаление стекловидного тела в том или ином объеме), которая в сочетании с лазер-коагуляцией сетчатки дает положительный результат более чем в 80% случаев. С успехом применяются и иные, низко- или высокотемпературные, а также механические методы предотвращения отслоения, – например, экстрасклеральное баллонирование и пломбирование в комбинации с эксимер-лазерной коагуляцией тканей.

Обращаясь в наш офтальмологический центр Вы можете быть уверены в качественной диагностике и эффективном лечени ретинитов на современном оборудовании высококвалифицированными врачами-офтальмологами. Доверяйте зрение профессионалам!

Важно понимать, что одним из решающих факторов терапевтического успеха выступает своевременность оказания специализированной помощи: при подозрении или первых клинических признаках ретинита, чем бы он ни был вызван, меры должны приниматься по возможности оперативно, поскольку каждый упущенный месяц, неделя, – а иногда и день, – могут существенно ухудшить течение и прогноз воспаления сетчатки.

Цмв ретинит что это

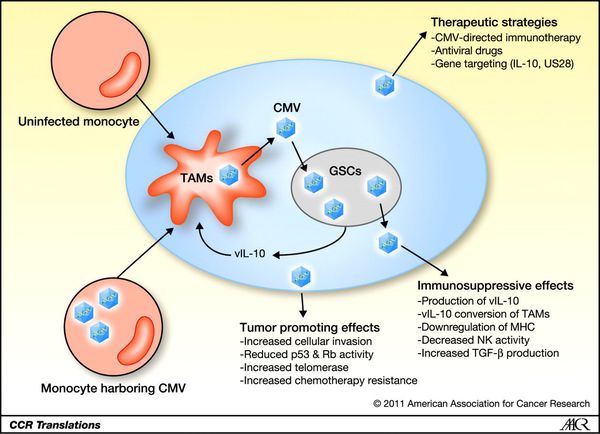

Цитомегаловирусноя инфекция характеризуется многообразием проявлений от бессимптомной латентной формы до генерализованного процесса с поражением глаз у иммунологически «скомпрометированных» больных, инфицированием плода у беременных и является индикатором клеточной иммунологической недостаточности.

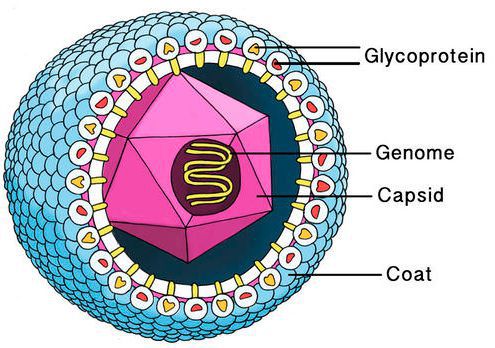

Цитомегаловирус человека является членом семейства герпесвирусов, содержит ДНК, покрыт липидсодержащей оболочкой, размножается медленно внутриклеточно. При этом пораженные клетки увеличиваются в размерах и содержат крупные внутриядерные включения, что отразилось в названии вируса. От других герпесвирусов отличается сравнительно низкой вирулентностью, резким подавлением клеточного иммунитета, меньшей чувствительностью к аналогам нуклеозидов. Культивируется только в культуре человеческих фибробластов, давая цитопатический эффект лишь через 30—50 дней. Известно три его штамма: Davis, AD-169, Kerr.

Источником ЦМВ инфекции являются люди, зараженные цитоме-галовирусом, количество которых в возрасте после 50 лет составляет более 75-90%. Цитомегаловирус содержится в грудном молоке, слюне, крови, фекалиях, моче, семенной жидкости, в секрете шейки матки. Заражение происходит внутриутробно в 0,3-2,4% случаев, в родовом канале, при грудном вскармливании, через слюну, контактным путем, в том числе половым, при переливании крови, пересадке органов.

Цитомегаловирус проникает в организм трансплацентарно, через слизистые оболочки или поврежденную кожу. В здоровом организме он персистирует пожизненно в виде латентной бессимптомной инфекции, лишь изредка возникает мононуклеоз-ная форма заболевания. При заражении же лица с ослабленным Т-клеточным иммунитетом или его ослаблении у зараженного происходит реактивация вируса с появлением клинически выраженных форм болезни. Иммунодефицит развивается при СПИДе, у реципиентов аллотрансплантатов, больных, принимающих иммунодепрессанты и цитостатики, и в других случаях.

Цитомегаловирусная инфекция у лиц с иммунодефицитом начинается с продолжительной лихорадки, слабости, анорексии, ночных потов, миалгии, артралгии. Часто развивается пневмония, гепатит, поражается желудочно-кишечный тракт с возникновением язв в пищеводе, желудке, тонкой и толстой кишке, ретинит. Развивается лейкопения с появлением атипичных мононуклеаров, тромбоцитопения, нарушаются функции печени.

Частота хориоретинита у новорожденных с генерализованной цитомегаловирусной инфекцией может достигать 30%. Врожденная ЦМВ-инфекция может быть асимптомной или же проявляться различными поражениями глаз: дакриоциститом, дактриоаденитом, конъюнктивитом, помутнением роговицы, кератомаляцией, склеритом, катарактой, хориоретинитом, периваскулярным экссудатом сетчатки, ретинальными кровоизлияниями, атрофией зрительного нерва, врожденными дефектами зрительного нерва, а в некоторых случаях и полной гибелью глаза.

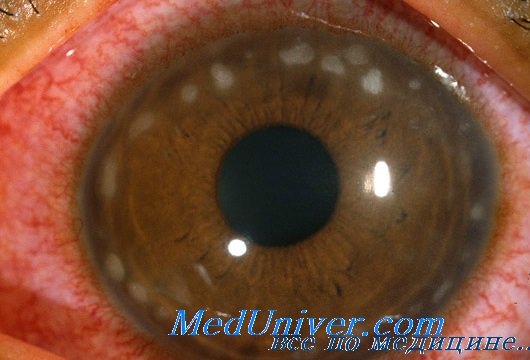

При развитии цитомегаловирусного ретинита у больного ухудшается острота зрения, появляются «летающие мушки», дефекты в поле зрения за счет некроза сетчатки. При офтальмоскопии на периферии дна глаза выявляются желто-белые зернистые области с периваскулярными экссудатами и кровоизлияниями. Вначале ретинит может быть односторонний, но в дальнейшем поражается и другой глаз.

Развивающиеся при ретините атрофия и рубцевание сетчатой оболочки могут привести к ее отслойке, вызывая внезапную и полную потерю зрения. Цитомегаловирусный ретинит часто является проявлением генерализованной формы инфекции и требует полного обследования больного с определением наличия вирусемии методом ПЦР. Цитомегаловирус может обнаруживаться в слезной жидкости у больных хориоретинитом.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Что такое инфекция цитомегаловирусная? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Цитомегаловирусная болезнь (ЦМВИ, цитомегалия, вирусная болезнь слюнных желёз, болезнь с включениями) — это общее системное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом семейства герпесов V типа — цитомегаловирусом, который специфически поражает лейкоциты и клетки различных органов (слюнных желёз, почек, лёгких, печени, головного мозга и другие).

Клинически характеризуется многообразием проявлений — от бессимптомного течения до генерализованных (распространённых) форм с поражением внутренних органов и центральной нервной системы, а также пожизненного пребывания в организме.

Этиология

Вид — Cytomegalovirus hominis (открыт в 1956 году)

Является древним человеческим вирусом (предположительно с Кембрийского периода), который в ассоциации с другими герпесвирусами оказал значительное влияние на формирование иммунитета современного человека.

Внутривидовая структура неоднородна. Известно о трёх штаммах вируса: Davis, АД 169, Kerr и Towne. Они могут иметь различия в тропизме к тканям человека, различаться по степени вирулентности и патогенности.

Цитомегаловирус имеет внешнюю гликопротеиновую оболочку, в составе которой есть B и H звенья — к ним формируются антитела. Представляет собой двухцепочечный ДНК-содержащий крупный вирус с диаметром нуклеокпсида до 180 нм.

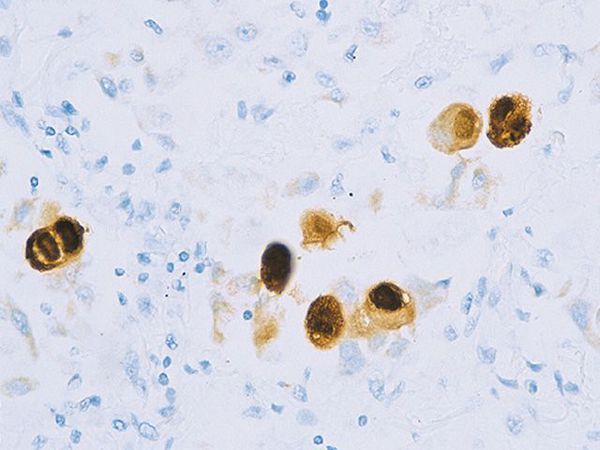

Вирус способен поражать практически любую ткань человеческого организма, т.е. обладает политропностью. При развитии в ядрах инфицированных клеток образует включения (незрелые вирионы), описываемые как «глаз совы».

Вызывает цитомегалию (увеличение) клеток, не приводя к их гибели. Способен при активном течении значительно снижать иммунитет. Возможна трансплацентарная передача вируса с развитием врождённой инфекции.

Культивируется на культуре фибробластов (клеток соединительной ткани) человека. Изменения хромосомного набора клеток не вызывает. Очень чувствительны к ЦМВ клетки плода и новорождённого.

Малоустойчив в окружающей среде, быстро погибает при повышении температуры до 56°С и действии дезинфицирующих средств, теряет заражающие свойства при замораживании. В условиях комнатной температуры способен сохраняться в течение нескольких дней. [1] [3] [4] [8]

Эпидемиология

Антропоноз. Источник инфекции — только человек (больной различными формами и носитель), причём выделение вируса возможно в течение всей жизни человека и зависит от его индивидуальных иммунологических особенностей. Возможно заражение различными штаммами ЦМВ, роль этого в изменении патологии и клинической картине пока не выяснена.

Как передаётся цитомегаловирус

Механизмы передачи вируса:

Факторами передачи вируса выступают слюна (преимущественно), моча, кровь, вагинальный секрет, слёзы, сперма, фекалии, грудное молоко.

Восприимчивость среди населения высокая, наибольшее количество заражённых выявляется в детском и подростковом возрасте, когда происходит повышение контактных взаимодействий между людьми. Во взрослом состоянии ЦМВ инфицировано до 95% населения планеты, которые являются пожизненными носителями вируса. [1] [2] [3] [8]

Симптомы цитомегаловирусной инфекции

Инкубационный период — от 15 дней до трёх месяцев (при манифестной, т. е. явно выраженной форме).

Врождённая форма цитомегаловирусной инфекции

Цитомегаловирусную инфекцию выявляют примерно у одного из 200 рождённых детей, каждый пятый из них имеет или будет иметь проблемы со здоровьем. Сразу после рождения выявляются низкая масса тела, увеличение печени и селезёнки, желтуха, увеличение всех групп лимфоузлов, высыпания геморрагического характера, различные органные поражения, резкие изменения гемограммы и функциональных тестов. В крови, слюне и моче выявляется вирусная ДНК (в ряде случаев выделение вируса продолжается на протяжении нескольких лет).

Прогноз серьёзен и зависит от тяжести поражения и объёма проводимых лечебных мероприятий. В более поздние сроки инфицирования беременной вероятность тяжёлых проявлений заболевания существенно ниже, и новорождённые, как правило, не имеют симптомов врождённой ЦМВ-инфекции на начальных этапах после родов, однако это не говорит о полном клиническом благополучии в будущем — возможно поражение нервной системы различной степени выраженности и нейросенсорная тугоухость. Поэтому такие дети нуждаются в обследовании и наблюдении профильных специалистов, а при необходимости — в лечении. [1] [2] [3] [5] [8] [10]

Приобретённая форма цитомегаловирусной инфекции

При приобретённых формах заболевание чаще всего протекает в детском или подростковом возрастах. В эти периоды отмечается наибольшая лабильность иммунной системы (имеет значение при группе «детских инфекций»).

Чаще всего первичное инфицирование протекает или бессимптомно, или по типу ОРЗ нетяжёлого течения. Наблюдаются лёгкая слабость, субфебрилитет (температура 37,1-38,0°С), дискомфорт в мышцах, першение в горле, иногда насморк, увеличение лимфатических узлов шеи, увеличение и болезненность слюнных желёз.

Зачастую такие проявления не вызывают настороженности в плане ЦМВ и самостоятельно купируются в течение 1-2 недель — болезнь переходит в стадию латентного течения (носительство).

При инфицировании в более позднем возрасте (взрослые люди), а также у некоторых детей (с нарушением иммунитета) и ослабленных больных заболевание, как правило, протекает с явными морфофункциональными нарушениями и гораздо тяжелее, чем у первой группы лиц. Наблюдается:

Синдром тонзиллита не характерен. Увеличивается печень и селезёнка, значимо изменяются показатели гемограммы и функциональных печёночных проб.

В зависимости от состояния иммунной системы и возможностей её коррекции клинически значимая первичная инфекция у данной группы людей продолжается в течение 1-3 месяцев и, как правило, завершается победой организма над вирусной экспансией с последующим формированием вирусоносительства без каких-либо явных клинических проявлений.

В некоторых случаях (ВИЧ-инфекция, онкологические заболевания, длительный приём цитостатических препаратов, генетические дефекты иммунной системы) может наблюдаться длительное волнообразное течение первичной инфекции или реактивация (обострение) имеющегося носительства вируса (латентной формы). В этом случае отмечается:

Мононуклеозоподобный синдром

При выраженной форме болезни может развиться мононуклеозоподобный синдром — слабость, субфебрильная температура (37,1—38,0 °C), увеличение и чувствительность лимфоузлов, увеличение печени и селезёнки, изменения крови вирусного характера.

Симптомы цитомегаловируса у мужчин и женщин

Цитомегаловирусная инфекция поражает людей всех возрастов и полов. Принципиальных отличий в симптомах у мужчин и женщин нет, за исключением поражения половых органов.

Цитомегаловирусная инфекция у беременных

У беременных первичная инфекция может протекать бессимптомно или с ограниченными клиническими проявлениями (чаще всего). При заражении ребёнка (плода) до родов в зависимости от сроков первичного инфицирования женщины (иногда истинной реактивации ЦМВ при СПИДе) возможно развитие врождённой цитомегаловирусной инфекции.

Риск внутриутробной передачи — до 90% от всех случаев инфицирования на любом сроке беременности.

При заражении в ранние сроки беременности высок риск самопроизвольного выкидыша, мертворождения или рождения детей с явными пороками развития (патологии лёгких, головного мозга, почек, сердца, сосудов, органа слуха, психоневрологическими нарушениями).

Интересной особенностью является влияние возраста беременной, на котором произошло первичное инфицирование, на частоту передачи инфекции: у женщин до 20 лет риск передачи в три раза выше и не зависит от сроков беременности, а после 20 лет риск внутриутробного инфицирования существенно ниже

Симптомы хронической цитомегаловирусной инфекции

Болезнь становится хронической, если вирус долго находится в организме и иммунная система не может ему противостоять. Характерны длительная субфебрильная температура (37,1—38,0 °C) и слабость. Может увеличиться печень, лимфоузлы (чаще нескольких разных групп), иногда селезёнка, возникает поражение глаз и миокардит.

Цитомегаловирусная инфекция у людей с нормальным иммунитетом

Заболевание носит всеобщий характер и чаще всего не сопровождается сколько-нибудь значимыми отклонениями в жизнедеятельности человека, т.е. иммунная система среднестатистического жителя планеты способна самостоятельно найти достойный выход из ситуации.

Цитомегаловирусная инфекция при СПИДе

При СПИДе болезнь протекает крайне тяжело — может развиться генерализованная форма инфекции, т. е. поражаются различные органы:

Прогноз часто неблагоприятен. Генерализованная форма цитомегаловирусной инфекции может также развиваться у пациентов с ослабленным иммунитетом и младенцев.

Патогенез цитомегаловирусной инфекции

Входные ворота — слизистая оболочка различных органов, преимущественно ротоглотки и верхних дыхательных путей (также желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и других органов).

В месте внедрения никаких структурных и воспалительных изменений не наблюдается. После проникновения вируса в организм он атакует свои главные мишени — лимфо- и моноциты, эпителиальные клетки слюнных желёз, лёгких, почек и других органов.

Поражённые клетки увеличиваются в размерах в 3-4 раза (цитомегалия), в ядре клетки формируются включения (незрелые вирионы), в результате чего клетка приобретает вид «совиного глаза». При активном течении болезни развивается депрессия большинства звеньев иммунитета, в том чичле и белка ИНФ-α.

В дальнейшем в ответ на проникновение ЦМВ развивается защитная реакция в виде образования специфических антител различных классов, активации Т-киллеров и развития реакций гиперчувствительности замедленного типа, проявляющейся в поражённых органах образованием узелковых лимфомоноцитарных инфильтратов.

Однако инфицированные клетки не погибают, а продолжают функционировать и выделяют специальный слизисто-белковый секрет, который, обволакивая вирионы, обеспечивает маскировку вируса от иммунной системы человека. Это выражается в слабом иммунном ответе и переходу острого заболевания в длительный латентный процесс (носительство).

При слабой репликации и равновесных отношениях с иммунитетом вирус может длительно (пожизненно) сохранятся в организме в состоянии относительной стабильности, не вызывать никаких органных поражений и не причинять никаких неудобств человеку. Вирусную ДНК при таком состоянии в крови выявить не удаётся, однако в эпителии слюнных желёз и моче вирус можно обнаружить (обычно в незначительном количестве).

При значительном снижении иммунитета (ВИЧ, онкологические заболевания, пересадка органов, длительный приём цитостатиков) происходит активизация вирусной репликации, вирус попадает в кровь и вновь атакует различные органы. [1] [3] [10]

Классификация и стадии развития цитомегаловирусной инфекции

Общепринятой классификации не существует, она разнится в зависимости от особенностей медицинского подхода к проблематике заболевания.

Классификация по клинической форме:

1. Приобретённая ЦМВ:

○ генерализованная (мононуклеозоподобная, лёгочная, церебральная и почечная, печёночный гепатит, с поражением ЖКТ, комбинированного вида);

Отдельно выделяют цитомегаловирусную болезнь у ВИЧ-инфицированных.

Классификация по МКБ-10:

Классификация по степени тяжести:

Осложнения цитомегаловирусной инфекции

Осложнения при цитомегалии бывают специфическими неспецифическими.

Специфические осложнения:

Неспецифические осложнения обусловлены наслоением вторичной бактериальной флоры. Это гнойные осложнения — повышение температуры тела до 41°С, соответствующие симптомы поражения определенных органов, нейтрофильный лейкоцитоз. [1] [3] [9] [10]

Диагностика цитомегаловирусной инфекции

Лабораторная диагностика:

Также проводится инструментальная диагностика:

Дифференциальная диагностика:

Лечение цитомегаловирусной инфекции

Лечение бессимптомной цитомегаловирусной инфекции

Бессимптомные носители цитомегаловирусной инфекции, как правило, не нуждаются в лечении. Исключением могут быть пациенты, которые получают сильную терапию, выраженно угнетающую иммунную систему. В таком случае может возникнуть опасное обострение инфекции, т. е. лечение проводится для профилактики.

Лечение цитомегаловирусной инфекции лёгкой степени тяжести

Лечения проводится в амбулаторных условиях. Важно отметить, что заболевание носит всеобщий характер и чаще всего не сопровождается сколько-нибудь значимыми отклонениями в жизнедеятельности человека. Это определяет основную лечебно-диагностическую тактику при выявлении активной (острой) ЦМВ-инфекции (при отсутствии тяжёлого течения и осложнений) — это здоровое питание, полноценный отдых и динамическое наблюдение. Лишь в случаях упорного течения и выраженных отклонений клинико-лабораторного характера следует подключать средства медикаментозного лечения.

Лечение средней и тяжёлой формы цитомегаловирусной инфекции

Больные средней тяжести, тяжёлые пациенты и дети неонатального возраста подлежат стационарному обследованию, наблюдению и лечению.

Принципы лечения цитомегаловируса должны отвечать следующим требованиям:

Медикаментозное лечение

С учётом индивидуальных особенностей проводится этиотропная терапия, направленная на ослабление вируса, прекращение его генерализованной циркуляции (персистенции) и патогенного потенциала.

В зависимости от условий могут применяться специфические цитомегаловирусные иммуноглобулины, специфические противовирусные препараты прямого противоцитомегаловирусного действия (в основном в условиях реанимации и интенсивной терапии).

В целях повышения сопротивляемости организма показано назначение средств иммунокоррекции и иммунотерапии, патогенетическое и симптоматическое лекарственное обеспечение.

Диета

Питание больных осуществляется согласно тяжести заболевания, проявлениям и возрастному фону. В общем показана диета №5 по Певзнеру с отказом от жирной, жареной, острой и раздражающей пищи, механически и химически щадящие питание.

Диспансерное наблюдение

После выписки за переболевшими устанавливается диспансерное наблюдение в течении 6-12 месяцев с периодическими осмотрами профильных специалистов и обследованием, объём и кратность которого определяется лечащим врачом. [1] [2] [5] [8] [10]

Прогноз. Профилактика

Прогноз, как правило, благоприятный (переход в неактивное носительство).

Специальной профилактики заражения не существует.

В очаге заболевания противоэпидемические мероприятия не проводятся, карантина нет.

После клинического выздоровления дети допускаются в коллективы без ограничительных мероприятий.

В целях выявления источников повышенной опасности ЦМВ проводятся обследования донорам крови, органов и тканей, а также беременным женщинам. Если беременная не имеет специфических антител IgG к ЦМВ, за ней следует установить более тщательное наблюдение с трёхкратным обследованием на ЦМВ за время беременности. В это время ей следует по возможности минимизировать общение с детьми, не пользоваться чужой посудой и не целоваться с новыми людьми.

Рекомендовано назначение профилактического лечения больным СПИДом и после трансплантации органов препаратами прямого противовирусного действия.

Вакцина для предотвращения врождённого ЦМВ находится в стадии разработки. [1] [2] [9]