Цыгане что за народ и откуда они появились

Кто такие цыгане, и откуда они появились? Жизнь, история и фото

Кто такие цыгане? Это представители народа, который, в отличие от всех других, никогда не имел постоянного места обитания и своего государства. Однако они смогли через века и громадные территории пройти со своей культурой. Сохранили при этом свою самобытность, традиции, уникальную культуру, а также иные характерные отличия от других народов.

Исторические корни цыган

Исторические изыскания доказывают, что через 6 веков после того, как цыгане сформировались как народ, они начали приходить в Европу. Считается, что одной из возможных причин переселения является то, что их стали вытеснять мусульмане с исконных мест обитания.

Пути расселения по миру

Основная зона их расселения – это Восточная и Центральная Европа. Особенно многочисленны они в Венгрии и Румынии. В этих странах, где живут цыгане большими анклавами, по приблизительным подсчетам их от 2.5 млн до 8 млн человек. Несмотря на то что численность их очень значительна, этот народ сложно изучать. Это является следствием того, что цыгане не поддаются никакому учету.

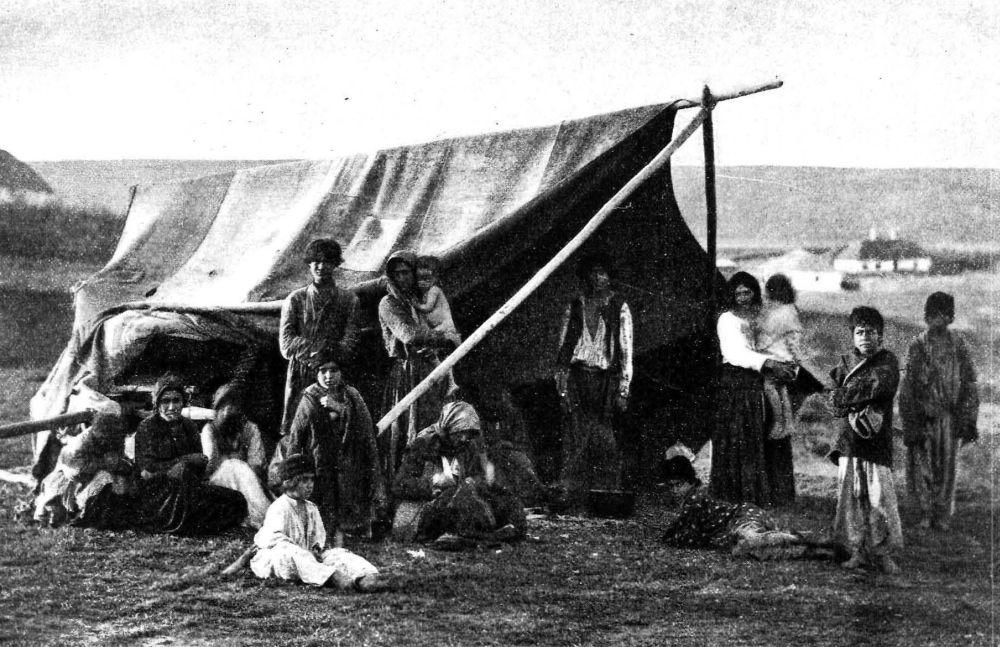

Определить конкретно, сколько цыган живет на той или иной территории, достаточно сложно. Это связано с особенностями быта и отсутствием «правовой видимости». Очень часто цыгане проживают табором. У них нет документов, паспортов, какой-либо регистрации.

Вероисповедание цыган разнообразное. Им присущи различные религиозные убеждения (христианство, ислам, буддизм, иудаизм).

Классификация цыганского народа

В настоящее время принято выделять 6 ветвей этого народа. В основном это зависит от мест, в которых они проживают.

Кто такие цыгане западные:

Кто такие цыгане восточные:

Среди разновидностей цыган имеются и более узкие группы. В Венгрии они сформировали свой этнос, численность которого, по различным данным, составляет от 5 до 10% всего населения страны.

Особый интерес вызывает этническое объединение цыган, проживающее на море, представители которого называются баджо. Они ведут кочевой морской образ жизни в водах Индийского океана. Живут в плавучих хижинах, занимаясь ловлей рыбы. Выход на сушу у них связан с вопросами торговли, ремонтом плавсредств, а также при возникновении необходимости в похоронах умерших.

История российских цыган

Кто такие цыгане в России? Это пришедшие на ее современную территорию выходцы из балканских стран, перебравшиеся сюда ориентировочно в XV веке. На протяжении XV-XVII века установлено просачивание этой народности с территорий Польши и Германии.

До революционных событий 1917 года основными занятиями цыган в России было разведение и торговля лошадьми (этим занимались мужчины), а также гадание и попрошайничество (было уделом женщин). Оседавшие в больших городах представители этого народа с XIX века были востребованы как музыканты и танцоры. В это время их культурные традиции были очень популярны. Имеются многочисленные факты того, что представители российской знати женились на цыганках.

В послереволюционное время со стороны властей были предприняты попытки организации их образа жизни. Они направлялись на то, чтобы привлечь их к трудовой деятельности.

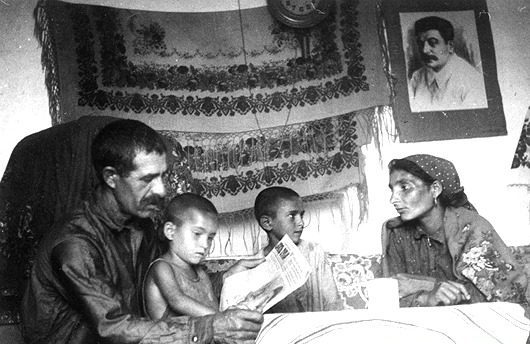

Значительно изменилась жизнь этого народа в СССР после издания в октябре 1956 года Указа об оседлости. Он назывался «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством». В этом документе государство впервые официально назвало их цыганами.

Реализация в жизнь постановления привела к началу репрессий. Их стали отлавливать на улицах, обвинять в несанкционированной торговле, тунеядстве. Однако у Указа были и положительные моменты, так как государство начало официально оказывать помощь цыганам в трудоустройстве, приобщении к образованию, в предоставлении земельных участков и строений.

Однако практика показала, что права на выбор сферы труда, а также на возможности получать образование, не слишком прижились у цыган. Только незначительная их часть этим воспользовалась.

День цыган

Особенности цыганской современной жизни

У цыганского народа очень заметны различия в достатке. Зачастую отдельные семьи живут в пафосных строениях, обильно и вычурно украшенных, напоминающих роскошные дворцы, изобилующие дорогой мебелью. Другая же часть влачит нищенское существование.

Традиции и обычаи

Цыганская жизнь – это соблюдение традиций, обычаев и правил, многие из которых требует обязательного исполнения. К таким относятся:

Цыганские законы

Ромы живут по собственным законам, которые представляют собой набор правил, обязательных для исполнения в их среде и за ее пределами для каждого.

За соблюдением наблюдают пожилые члены цыганских структур. Имеющие место конфликтные ситуации и нарушения предписанных правил разбираются цыганским судом, в состав которого входят цыганские бароны и прочие уважаемые люди.

К самому страшному приговору относится изгнание виновного из общины. Здесь недопустимы убийства, изнасилования, а также причинение тяжелого вреда здоровью.

Особо описываются правила внутреннего распорядка внутри цыганского сообщества, которые распространяются на одежду, быт, праздники.

Современная действительность внесла некоторые изменения в цыганский образ жизни, однако не искоренила вольный дух бродяжничества. Так, фото цыган молодого возраста ассоциируются среди их «цивилизованных» сверстников как образы неординарной анархистский философии. Такие взгляды и стиль жизни и сегодня находит своих сторонников и последователей.

Откуда пришли цыгане, и почему их нигде не любят?

Рисунок 1. Цыганская девочка. Восточная Европа

Источник неизвестен

Примечательно, что не только цыгане вбирают лексику в свой язык, но и «аборигенные» народы заимствуют некоторые слова. Например, цыганское происхождение имеют широко распространенные русские жаргонизмы: ловэ (деньги), стырить (украсть), хавать (есть, кушать), лабать (играть на музыкальном инструменте). Английские слова lollipop (леденец), pal (приятель), chav (гопник), tiny (маленький, крошечный) – аналогично. Изменения произошли и в культурной среде: в России, особенно в ХХ веке, широкое распространение получили цыганские ансамбли, пользовавшиеся огромной популярностью среди всех слоёв общества. В южной части Испании цыганами был создан музыкальный стиль фламенко.

Рисунок 2. Подросток-банджар в праздничном костюме. Раджастхан (Северо-Западная Индия).

Фото автора.

Историкам пока не удалось доподлинно установить, когда именно цыгане двинулись в своё большое путешествие, но предполагается, что это произошло в интервале между VI и X веками нашей эры. Более точно известен маршрут передвижения. Покинув Северо-Западную Индию, кочующие племена вначале длительное время проживали на территории современных Ирана и Турции, оттуда стали двигаться на север – на территорию современных Болгарии, Сербии и Греции. Позднее, примерно с XV века, цыгане через территорию современной Румынии стали расселяться вначале по странам Центральной Европы (современные Германия, Чехия, Венгрия, Словакия), затем перебрались в Скандинавию, на Британские острова, в Испанию. Примерно в это же время ( XV – XVI века) другая ветвь цыган, пройдя с территории современных Ирана и Турции через Египет, расселилась по странам Северной Африки и также дошла до современных Испании и Португалии. В конце XVII века цыгане оказались на окраинных территориях Российской Империи (современные Прибалтика, Крым, Молдавия).

Рисунок 4. Карта переселения цыган с X по XVIII в.в.

Источник:http://dnaconsultants.com/_blog/DNA_Consultants_Blog/post/Gypsy_Migrations/

Почему цыгане снялись с насиженных мест и отправились в дальнее путешествие? Точного ответа ученые пока не знают, но предполагают, что, скорее всего, несколько кочующих индийских племен в какой-то момент стали выходить за пределы традиционного ареала расселения. В настоящее время в Индии около пяти процентов населения постоянно мигрируют – как правило, это бродячие ремесленники, маршрут которых более-менее постоянен. Основой кочевого образа жизни цыган и их индийских предков являлась не «роматическая тяга к перемене мест», как, возможно, представляется некоторым читателям на основе рассказов М. Горького и фильмов Э. Лотяну, а экономический фактор: таборным ремесленникам требовались рынки сбыта своей продукции, артистам нужна была новая публика для выступлений, гадалки нуждались в смене клиентуры. В каждом конкретном случае ареал кочевья был сравнительно небольшим – примерно 300-500 квадратных километров. Именно этим можно объяснить факт, что кочевникам потребовалось несколько столетий, чтобы добраться до Западной Европы.

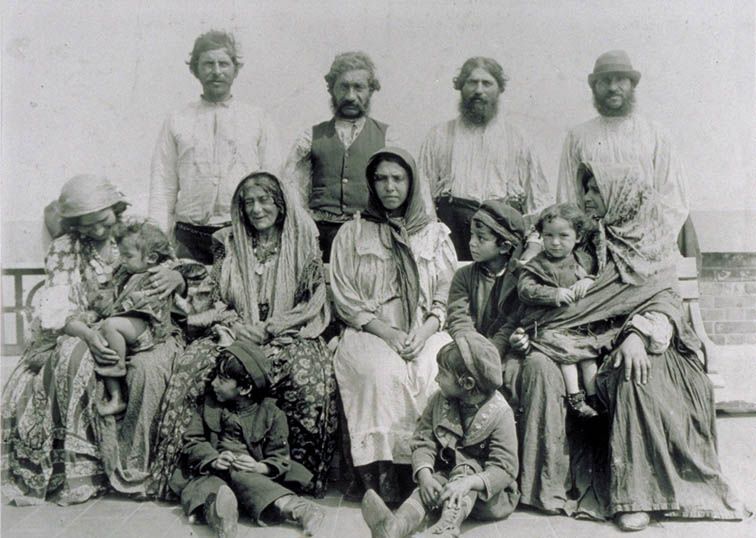

По мере того, как кочующие племена всё дальше и дальше уходили от своей исторической родины, они всё больше и больше консолидировались. В Индии многие племена образуют отдельную касту – общее количество каст в этой стране превышает 3000, переходы между кастами затруднены или вовсе запрещены. Скорее всего, вышедшие с территории Индостана предки современных цыган принадлежали к разным кастам (их основными занятиями были кузнечное и гончарное дело, плетение корзин, изготовление и лужение котлов, уличные выступления, гадания и др.). Пока они пребывали на территории нынешних Ирана и Афганистана, они не слишком выделялись от коренных жителей – были почти такими же темноволосыми и смуглыми. Кроме того, вокруг было много кочующих скотоводов, поэтому образ жизни цыган не казался окружающим чем-то особенным.

По мере того, как цыгане двигались всё дальше от своей исторической родины, их отличия в одежде и традициях стали всё более заметны в сравнении с местным населением. По-видимому, тогда различные индийские племена-касты стали постепенно срастаться, образуя новую общность, которую мы именуем «цыгане».

Византийская империя была одной из самых долгоживущих империй в истории. Она просуществовала более тысячи лет, однако к середине XV века полностью угасла и пала под нажимом турок-османов. По мере угасания Византии цыгане вновь двинулись в путь – они стали расселяться по землям окрестных стран. Именно тогда начался процесс маргинализации цыган.

Европа XV века проигрывала многим странам Востока в технологиях и в уровне жизни. Эпоха великих морских путешествий, открывшая европейцам новые земли и богатые возможности, только начиналась. До промышленных и буржуазных революций, поставивших Европу на недосягаемую для других стран высоту, было ещё далеко. Европейцы в то время жили скудно, еды на всех не хватало, и чужие рты были им совсем не нужны. Негативное отношение к цыганам как к «лишним ртам» усугубилось тем, что при крушении Византии в Европу переселялись, как это обычно бывает при социальных катаклизмах, самые мобильные, наиболее авантюрно настроенные группы цыган, среди которых было много попрошаек, мелких воров, гадателей. Честные труженики, получавшие в своё время в Византии многочисленные грамоты о привилегиях, по-видимому, не спешили переезжать в новые земли, надеясь приспособиться к новым порядкам турок-османов. К тому времени, когда ремесленники, дрессировщики животных, артисты и конеторговцы (представители типичных цыганских профессий) оказались в Центральной и Западной Европе, они попали под уже сложившийся негативный стереотип восприятия и не смогли его изменить.

Дополнительным фактором маргинализации цыган послужили цеховые и территориальные ограничения средневековой Европы. Право заниматься ремеслами передавалось тогда по наследству – так сын сапожника становился сапожником, а сын кузнеца – кузнецом. Поменять профессию было невозможно; кроме того, большинство жителей средневековых городов за всю жизнь никогда не бывали за пределами городских стен и настороженно относились ко всем чужакам. Прибывавшие в Центральную Европу цыгане-ремесленники сталкивались с враждебно-негативным отношением со стороны местного населения и с тем, что в силу цеховых ограничений они не могли заниматься ремеслами, которыми издавна зарабатывали на жизнь (в первую очередь – работе с металлом).

Спасаясь от преследований властей, цыгане стали более скрытными – передвигались по ночам, жили в пещерах, лесах и других укромных местах. Это способствовало появлению и широкому распространению мифов о цыганах как о людоедах, сатанистах, вампирах и оборотнях. Тогда же появились слухи о цыганах-похитителях детей (якобы для употребления в пищу и проведения сатанинских обрядов).

Спираль взаимного недоверия и отторжения продолжала раскручиваться. Вследствие ограниченности или полного отсутствия легальных возможностей для заработка, вынужденные как-то находить себе на пропитание цыгане всё больше стали заниматься кражами, разбоем и прочими не совсем законными видами деятельности.

Рисунок 5. Николай Бессонов. «Предсказание судьбы».

Крушение стран Советского блока привело к разрушению уклада жизни цыган Восточной Европы и бывшего СССР. Вплоть до середины 1990-х годов цыгане СССР и других стран Восточной Европы активно занимались мелким подпольным производством, спекуляцией и другим подобным нелегальным бизнесом. Исчезновение дефицита, развитие рыночной экономики в странах Советского блока лишили цыган той ниши, за счет которой они преуспевали во второй половине XX века. Низкий уровень образованности, отсутствие долгосрочного взгляда на развитие собственного бизнеса привели к тому, что большинство цыган было выдавлено из сферы мелкой торговли, благодаря которой цыгане процветали в 1980-1990-е гг.

Обнищавшие цыгане вернулись к попрошайничеству, а также стали активнее заниматься продажей наркотиков, мошенничеством и мелким воровством. Исчезновение железного занавеса в СССР и открытие границ в Европе способствовали увеличению цыганской миграции. Например, румынские цыгане в 2010-е гг. стали активно перебираться в страны Западной и Северной Европы, где также занимаются в основном попрошайничеством и другими общественно порицаемыми способами заработка.

Итак, цыгане, выйдя около тысячи лет назад из Индии, постепенно рассеялись как ремесленники по Ближнему Востоку и Малой Азии. По мере угасания Византийской империи, то есть примерно с начала XV века, цыгане постепенно стали расселяться по странам Центральной, Восточной, Северной и Западной Европы, а начиная с XVIII века стали переезжать в страны Нового Света. Столкнувшись с цеховыми ограничениями феодальной Европы, цыгане постепенно опустились на социальное дно, повсеместно перебиваясь сомнительными, не совсем законными способами заработка.

В XX веке во многих странах стала проводиться политика по принуждению древнего кочевого народа к оседлому образу жизни. Молодое поколение цыган стало посещать школы, средние специальные и высшие учебные заведения; среди представителей веками неграмотного народа появились инженеры, врачи, ученые.

Что будет дальше? Похоже, цыгане или опять будут маргинализироваться, опускаясь на социальное дно, или будут постепенно вливаться в окружающее их общество, повышая свой образовательный и культурный уровень, осваивая современные профессии и перенимая у более успешных народов навыки и обычаи. Возможен также путь постепенной ассимиляции – так, уже сейчас цыганские группы Британских островов, Закарпатья и Средней Азии полностью или почти полностью утратили родной язык. В тех странах, где они смогут получить доступ к образованию, цыгане будут постепенно всё более и более встраиваться в окружающий мир на достойных условиях. В этих регионах они, сохраняя самобытность, смогут создать новый уровень культуры, переосмыслить традиции – как переосмыслили свои традиции южные корейцы или финны, прошедшие путь от примитивного хозяйства к экономическому процветанию за несколько десятилетий XX века. Там, где это получится, трения между цыганами и коренным населением будет снижаться, и самобытные яркие обычаи древнего кочевого народа будут привлекать интерес не сотрудников правоохранительных органов, а туристов, историков и широкой публики.

[1] Помимо евреев и цыган в том списке ещё были родившиеся с врожденными неврологическими и соматическими заболеваниями, гомосексуалисты, умственно отсталые, лица с психическими заболеваниями и многие другие категории людей – с точки зрения Гитлера все они являлись неполноценными, и в силу этого подлежали вначале всевозможным ограничениям, затем – изоляции и уничтожению.

[2] Большинство современных государств, особенно европейских, сформировались в XVII – XIX веках на основе национальной идентичности населяющих соответствующую территорию народов. В основной массе современных государств представители титульного народа составляют подавляющее большинство населения.

[4] Большинство современных цыган считают себя христианами, хотя цыганская версия христианства отличается от всех прочих конфессий и течений. В то же время цыгане, проживавшие на территории Османской империи и других мусульманских государств, активно принимали ислам.

[5] По законам о бродяжничестве было повешено два процента населения Англии.

[6] Примечательно, что отношение к евреям и цыганам у европейских народов было очень схоже. При том, что многие евреи смогли найти способ социально встроиться в жизнь европейского общества, на бытовом уровне им предъявлялись те же претензии, что и цыганам: похищение младенцев, сатанинские обряды и пр. Так же, как и цыгане, евреи в ответ ещё больше замыкались внутри своей общины (не общались с неевреями, вели дела только с единоверцами, не совершали браков с неевреями и пр.), что вызывало ещё большее отторжение. На бытовом уровне антисемитизм, равно как и антицыганские настроения, имели широкое распространение – без них страшные германские расовые законы не были бы приняты к исполнению.

[7] Использовались как методы кнута, так и пряника. Так, были приняты законы, предусматривавшие уголовное преследование цыган-бродяг (они приравнивались к тунеядцам). В то же время местные власти действительно предпринимали усилия по интеграции и ассимиляции цыган – их трудоустраивали, им предоставляли жилье, повышали уровень образования. В СССР был создан первый в мире цыганский театр «Ромэн», который существует и поныне.

Про цыган в Европе известно еще с XV века. Но откуда появились синти и рома и почему говорят на таком необычном языке, мало кто знает.

Откуда пришли цыгане?

Откуда именно произошли цыгане или, как их называют сегодня, ромы, ученые спорят до сих пор. Установить это со 100% точностью почти невозможно — поскольку у народа долгое время не было собственной письменности, то не сохранились и документы, которые могли бы пролить свет на их происхождение. Устные предания отражают историю лишь нескольких поколений.

Тем не менее ученые разработали несколько теорий происхождения цыган. Самая правдоподобная из них гласит, что представители племени рома когда-то давно отделились от своих индийских предков и отправились кочевать. Впервые эта гипотеза появилась в конце XVIII века, когда немецкий ученый Грельман сравнил физические особенности цыган и их язык с внешним видом и языком жителей Индии и обнаружил немало общего. Постепенно к нему стали присоединяться и другие исследователи. Наиболее распространенной версией считается появление цыган на северо-западе Индии. Другие же ученые считают, что предки цыган были родом из центральной Индии и перебрались на север лишь в V веке н. э.

Индийские цыгане

Родство цыган с индийскими народами ученые доказывают, например, сходством их культуры с традициями индийских кочевых племен. Например, наты до сих пор продают лошадей, водят по селам медведей и обезьян и показывают фокусы. Банджары кочуют от одного поселка к другому и занимаются торговлей. Саперы знамениты благодаря своим трюкам по заклинанию змей, бади — музыке, а бихари — цирковому искусству. Все эти племена или касты и внешне похожи на цыган, но многие исследователи считают, что на самом деле никакой генетической связи между ними и народом рома нет. Такие племена называют «цыганоподобными».

Происхождение названия

Теория происхождения цыган от одной из низших каст Индии тем не менее не лишена смысла. На нее, указывает, например, самоназвание народа «ром» или «рома» (также «дом» или «лом» в других вариантах). Лингвисты считают, что это слово восходит к индоарийскому «d`om», где первый звук может произноситься по-разному. Вероятно, это название имеет еще более древние корни. Ученые предположили, что оно происходит от слова «ḍōmba», которое в классическом санскрите означало человека из низшей касты. Но есть и другая версия, согласно которой самоназвание цыган произошло от санскритского слова, означающего «барабан».

В русском языке цыгане получили свое название из «Жития святого Георгия Афонского». Правда, ученые до сих пор спорят, кто именно имелся в виду в документе XI века. Возможно, «аттингами» автор называл вовсе не народ рома, а распространенную секту. Как бы то ни было, название в языке закрепилось.

В других языках, например, в английском или испанском, цыган называют похожими словами, которые происходят от Egyptians — египтяне. Такое название появилось неспроста. Дело в том, что впервые появившись в Европе, цыгане заявили, что они пришли из Египта. Темная кожа и необычный язык убедили европейцев, и они стали звать народ рома египтянами, а позже — «gitanos» или «Gypsies». Однако есть и другие варианты названий — например, французы именуют рома «богемцами», а во многих языках прижилось название, происходящее от слова «черный».

Цыгане в Европе

Цыгане вовсе не обманывали европейцев, говоря, что они пришли из Египта. Вероятно, на севере Африки они оказались по пути из Индии в Европу. Около X века небольшая группа людей, как считают истории, не больше 1000, отправилась кочевать с севера Индии в сторону Старого Света. Почему именно племя решило покинуть насиженное место, наверняка неизвестно. X век в Индии был неспокойным, полным смут и набегов. Устав от притеснений и нападений предки цыган решили отправиться кочевать в поисках лучшей жизни.

В западной Европе цыгане впервые появляются в начале XV века. Собрав большое войско, цыгане отправились из Румынии по Дунаю и добрались до Пешта. Оттуда они рассеялись дальше по всей Европе. Спустя буквально десяток лет после первого появления цыган уже можно найти в Италии, Франции, Англии и Испании.

Религия и язык

Первое время цыган принимали неплохо. Дело в том, что они быстро адаптировались под условия жизни в новой стране и с легкостью перенимали ее религию, становясь католиками в Испании, православными в России и мусульманами в Турции. Соответственно изменялся и язык — в говоре современных цыганских племен можно найти отголоски диалектов тех стран, где они жили и живут. Например, в речи цыган из России встречаются заимствования из греческого, румынского, славянских языков. У севернорусских цыган в говоре проскальзывают черты греческого, болгарского, сербского и даже немецкого и польского. Кроме того сегодня народ рома встречается еще и в Азии, Америке и Австралии.

Другие теории

Индийская теория происхождения цыган сегодня доказана почти наверняка. Благодаря новым методам генетических и лингвистических исследований удалось установить связь народа рома и современных индийских племен. Однако истории известны еще несколько теорий, которых придерживались ученые в разные времена. Например, некоторые историки предполагали, что цыгане произошли от немецких евреев. Одна из самых удивительных легенд и вовсе утверждала, будто цыгане являются потомками жителей затонувшей Атлантиды. Довольно распространенной считается идея происхождения цыган из Передней Азии. Так их связывают с племенем сигиннов, о которых говорил еще Геродот.

Материалы по теме

А вот ещё:

Золото Колчака: исчезновение золотого запаса России

В 1918 г. белогвардейцы захватили большую часть Золотого запаса России. Судьбу этих денег выясняли почти столетие.

Каких только слухов не ходило о том золоте — то ли часть его украли союзники (Чехословацкий корпус), то ли белые перевели сотни миллионов на зарубежные счета и потом присвоили, то ли закопали в глухой сибирской тайге; а может, «золотой» поезд потерпел крушение на берегу Байкала, и слитки теперь ждут кладоискателей на дне величественного озера…

Все эти версии кажутся очень притягательными, но историки, тщательно изучившие документы российских и заграничных архивов, проследили историю «колчаковских денег» и пришли к гораздо менее романтичным выводам. Но обо всём по порядку.

Покупки белой армии

Российская империя обладала огромным золотым запасом. К перевороту 25 октября 1917 г. Государственный банк хранил золотых слитков и монет на 1101 млн рублей. Больше было только у США и Франции. Сохранить его в полном объёме большевики не сумели. В конце лета 1918 г. белогвардейцы под командованием полковника В.О. Каппеля при поддержке чехов (чешских пленных, взбунтовавшихся против советской власти) выбили красных из Казани, где захватили 496, 873 тонны золота — 651 532 117 рублей 86 копеек. Колоссальная сумма! Большевики успели эвакуировать только сотню ящиков (на 6 млн рублей), которые вскоре бесследно пропали.

Остальное золото белые доставили в Самару, а оттуда — в Омск. По некоторым данным, не вполне надёжным, ещё около 6 млн рублей по пути украли чехи. Но так или иначе, теперь золото оказалась в руках противников большевиков.

18 ноября 1918 г. к власти в Омске пришёл адмирал А.В. Колчак. Какое-то время он отказывался от идеи использовать Золотой запас для борьбы с большевизмом: Верховный правитель полагал, что не имеет на это права, что деньги принадлежат всему народу и распоряжаться ими должно всероссийское правительство после Гражданской войны. Но тратить золото всё же пришлось. Советская власть получила военные заводы и богатые военные склады царской России, белым же досталась периферия со слабой промышленностью. Вооружение и обмундирование можно было либо реквизировать у населения (что малоэффективно), либо добывать в бою, либо покупать заграницей.

» height=»701″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/223/223345f54b4947c1912b23ea814577fa.webp» title=»Адмирал Колчак. (rg.ru)» width=»600″ />

Адмирал Колчак. Источник: rg.ru

» height=»418″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/86a/86ae3702fafec3dc90f94197e2f8aeb8.webp» title=»Золотой запас в казанском Госбанке, 1918 г. (lifeboss.ru)» width=»600″ />

Золотой запас в казанском Госбанке, 1918 г. Источник: lifeboss.ru

И правительство Колчака начало продавать золото и закупать на валюту винтовки (в 1919 г. только США купили более 450 тыс. и 50 тыс. у Японии), пулемёты, обмундирование, рельсы, паровозы, подъёмные краны, кожу для изготовления обуви и т. д. К несчастью для белых, толком воспользоваться деньгами они так и не успели — когда наладились объёмные поставки, дела на фронте уже шли плохо. Значительное количество уже оплаченных военных грузов осталось на складах США, когда Колчак потерпел крах.

Отчасти ответственность за это лежит на самом Колчаке (который затянул с решением тратить Золотой запас), отчасти — на обстоятельствах; зарубежные банки далеко не сразу решились покупать русское золото у непризнанного белого правительства.

За 1918 — 1919 гг. Колчак продал союзникам золота на 190 899 652 руб. 50 коп. «Золотые поезда» шли во Владивосток, откуда слитки и монеты через океан доставлялись в Китай, Японию, США и Европу. Из этой суммы около 60 млн золотых рублей потратить правительство Колчака не успело, и они осели в различных банках за границей; к тому, что с ними стало, мы ещё вернёмся. Гораздо интереснее, что случилось с остальным золотом.

Путешествие «золотого эшелона»

Осенью 1919 г. стало ясно, что армии Колчака придётся оставить Омск — красные перешли в наступление, белые испытывали проблемы со снабжением и дисциплиной в войсках и в тылу. 10 ноября правительство выехало в Иркутск, куда прибыло 18 ноября. 12 ноября в Иркутск отправился Колчак, с ним следовали его штаб и конвой (600 человек), а также «золотой эшелон» — поезд с Золотым запасом. Уже накануне эвакуации золота союзники ясно дали понять, что неравнодушны к русским богатствами — чехи предлагали везти золото во Владивосток под их охраной. Колчак отказал в грубой форме и прямо заявил, что не доверяет им и лучше просто отдаст золото большевикам, лишь бы оно осталось в России.

Это путешествие по Транссибу стало самым трагическим эпизодом биографии Колчака. Ехали поезда очень медленно; белых задерживали чехи, которые контролировали железную дорогу и торопились прежде всего эвакуировать во Владивосток свои поезда с солдатами и награбленным добром — а там и покинуть страну. Чтобы поскорее добраться до Иркутска, после 6 дней простоя в Красноярске Колчак сократил свой состав до 3 поездов и разделился с армией — войска под командованием В. О. Каппеля должны были добираться до Иркутска после Верховного правителя.

Однако это не помогло адмиралу добраться до цели быстрее. Вокруг Транссиба действовали повстанцы — эсеры и большевики, которые требовали выдачи Колчака и остановки «золотого эшелона». 24 декабря начался мятеж под Иркутском, который вскоре перекинулся и на город. В этих обстоятельствах 25 декабря союзники остановили поезд Колчака в Нижнеудинске, где взяли его вместе с золотом под охрану, пока не прояснится положение.

» height=»301″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/cdf/cdfe9c0754aee28561baf855f4bea3e0.webp» width=»600″ />

Омск, филиал Государственного банка, начало ХХ в. Источник: vfl.ru

» height=»386″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/441/44114300fd0158f273a77334f6b8dc6f.webp» title=»Чешские войска. (zen.yandex.ru)» width=»600″ />

Чешские войска. Источник: zen.yandex.ru

Через 10 дней ситуация стала отчаянной. 5 января 1920 г. власть в Иркутске взял эсеровский «Политцентр». Правительство Колчака арестовали. Адмирал предложил остаться с ним только тем, кто желает этого (чтобы можно было твёрдо полагаться на оставшихся), в результате из 600 человек его конвоя 540 солдат разошлись — кто подался к эсерам, кто решил пробираться домой или заграницу. Теперь Колчаку ничего не оставалось, кроме как пересесть в вагон чешского поезда и ехать дальше под флагами союзников (Великобритании, США, Франции, Японии и Чехословакии), иначе его поезд повстанцы остановили бы на ближайшей же станции. Под защитой чехов следовал в Иркутск и поезд с золотом.

15 января они прибыли в Иркутск, где командующий войсками союзников генерал М. Жанен предал Колчака и выдал его эсерам. Жизнь адмирала и русское золото стали предметом торга — как и предчувствовал адмирал, когда говорил: «Продадут меня эти союзнички». Интервенты обменяли его на возможность проехать во Владивосток; в противном случае повстанцы грозили перестать снабжать их углём для паровозов. Около 23 часов 55 минут Колчака арестовали.

А пока «золотой эшелон» по соглашению «Политцентра» и союзников оставался в Иркутске под охраной 2-й пулемётной роты 10-го полка Чехословацкого корпуса, смешанного по составу: русские (колчаковцы), чехи, румыны, сербы и японцы. Вскоре «Политцентр» сдал власть большевистскому военно-революционному комитету, власть в Иркутске перешла к красным. 7 февраля 1920 г. Колчака расстреляли (белые войска спешили ему на помощь, но были остановлены на подступах к Иркутску). В тот же день председатель Реввоенсовета 5-й армии и Сибревкома И. Н. Смирнов заключил с чехами соглашение: чехов и дальше пропускают на восток и дают им уголь, но золото остаётся в Иркутске.

» height=»446″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/03e/03e8f7f52c646bb1a51c57ffab8722c9.webp» title=»М. Жанен, «генерал без чести». (ru.wikipedia.org)» width=»600″ />

М. Жанен, «генерал без чести». Источник: ru.wikipedia.org

» height=»834″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/b4b/b4bd7a32aecfbce39e088545be0edd7e.webp» title=»А.В. Колчак, фото после ареста. (rg.ru)» width=»600″ />

А. В. Колчак, фото после ареста. Источник: rg.ru

Пока последний состав с чехами не ушёл на Владивосток, золото вместе охраняли красные (частью — перебежчики белых) и чехи. Большевики приняли меры предосторожности, небезосновательно полагая, что интервенты хотят украсть и вывезти Золотой запас. Чтобы этого не случилось, поезд поставили в тупик, опутали проволокой и сигнализацией. Позади путей поставили паровоз под парами — в случае необходимости он двинулся бы навстречу поезду и не дал ему уйти из тупика. Солдаты получили приказ пустить эшелон под откос, если тот поедет. Наконец, стрелку на пути к тупику разобрали, вынули подшипники из колёс вагонов и дали чехам понять, что за золото готовы биться насмерть.

Бывший помощник командующего повстанческой Восточно-Сибирской Советской Армией А. Г. Нестеров вспоминал: «Наша артиллерия по тревоге немедленно открыла бы массированный беглый огонь по станционным путям и, особенно по восточному выходному пути; были бы взорваны не охраняемые чехами мелкие мосты и водопроводные трубы. Мы начали бы бой, а это было весьма нежелательно для белочехов. Они рвались домой».

Когда последние чешские эшелоны покинули Иркутск, золотом полностью завладели красные. Затем его доставили в Казань, а оттуда — в Москву. В Иркутске большевики приняли золота на 409 626 103 руб. Очень скоро, в 1920—1921 гг., Советская Россия потратила большую его часть на закупки различных товаров и поддержку коммунистических движений и заграницей; около 8 млн досталось и кемалевский Турции, которая первой признала РСФСР.

Украденное золото

Ясно, что полученные большевиками 409,6 млн рублей — далеко не всё, что оставалось у Колчака после продажи золота на 190,8 млн рублей. Остальное было украдено. Самое крупное хищение совершил атаман Г. М. Семёнов, который формально подчинялся Колчаку, но и прежде похищал его грузы, так как контролировал часть Транссибирской магистрали. Во время эвакуации части золота во Владивосток он перехватил в Чите один поезд со слитками и монетами на 43 млн 577 тыс. 744 рубля 06 копеек. Большую часть этих денег Семёнов потратил на содержание своей армии и правительства, ещё часть перевёл в японские банки; как минимум 22 ящика на 1,2 млн рублей японцы ему так и не вернули.

Под присмотром людей Колчака золота украли гораздо меньше. 2 декабря 1919 г. в Иркутске похитили ящик с серебряными монетами часовые — Э. Грузит и унтер-офицер Красовский; они сумели уйти с ящиком весом в 2,5 пуда. Ещё один мешок с золотом украли в Омске (примерно на 60 тыс. рублей). Наконец, в период с 4 по 12 января (скорее всего, ночью на 12 января) между станциями Зима и Тыреть пропали 13 ящиков с золотом на 780 тыс. рублей.

На часах в ту ночь стояли русские, но, возможно, золото украли и раньше, а искусно вскрытая пломба на дверях вагона не позволила вовремя обнаружить кражу. Понятно, что вынести 13 ящиков без сговора часовых было невозможно, но преступников установить так и не удалось. Историк О. В. Будницкий, основательно исследовавший «колчаковское» золото, приходит к неутешительному выводу: «Похоже, что тайна этого преступления уже никогда не будет раскрыта».

» height=»463″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/d96/d9684dff75cfc12398a9dd1948278100.webp» title=»Отступление белых в Сибири. (artpoisk.info)» width=»600″ />

Отступление белых в Сибири. Источник: artpoisk.info

» height=»450″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/94c/94c4bca2ba3bd4a68ced4b915e3eab01.webp» width=»600″ />

Союзники на улицах Владивостока. Источник: periskop.su

Таким образом, самая крупная пропажа казанской части Золотого запаса России произошла ещё в 1918 г., когда красные эвакуировали 100 ящиков золота, и ящики испарились; в 1920-е их пытались найти, но безуспешно. Судьба остальных денег, не считая относительно мелкие кражи зимой 1919/20 гг., известна, нет никаких оснований полагать, что сколько-нибудь значительные суммы сумели вывезти чехи или затопили на дне Байкала белые (хотя публикации с подобными версиями до сих пор появляются на просторах интернета).

Осталось только вкратце рассказать о деньгах, оставшихся на счетах колчаковских финансовых агентов за рубежом. После краха Колчака заботу об этих 60 млн взяли на себя российские дипломаты в изгнании, когда-то представлявшие царскую Россию или Временное правительство. Меньше долю денег западные банки продержали нетронутой до 1980−90-х гг., пока по соглашению с СССР и Российской Федерацией эти деньги не получили иностранные компании и потомки частных инвесторов, потерявших свои вклады и имущество в России из-за революции 1917 г. и последовавшей национализации; это несколько компенсировало их инвестиции в экономику Российской империи и позволило закрыть вопрос о царских долгах.

А основной частью «колчаковских» денег распоряжался российской Совет послов и финансовых агентов заграницей. Русское золото досталось русским людям. Десятки миллионов золотых рублей расходовались до второй половины 1950-х гг. на нужды эмиграции — расселение армии генерала П. Н. Врангеля на Балканах, поддержка Земгора и русского Красного Креста, помощь инвалидам, ветеранам, вдовам и детям.