в какой день рождество пресвятой богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы

Событие праздника и его эортологическая динамика

С точки зрения вероучения, рождение Пресвятой Богородицы, Матери Иисуса Христа, не было событием случайным и обычным, ибо Ей была отведена важная роль в осуществлении Божественного плана спасения человечества. О Ее рождении еще задолго до этого события содержится много предсказаний в ветхозаветных пророчествах и прообразах (чудесное произрастание; рождение Эммануила (Богочеловека) от Девы; врата, чрез которые пройдет Господь, но врата те останутся по-прежнему закрыты и проч. См.: Ис. 7: 14; Иез. 44: 1–3 и др.).

В Новом Завете содержатся крайне скудные сведения о земной жизни Пресвятой Богородицы. Сведения о событии праздника можно найти в апокрифе II века – Протоевангелии Иакова. Оно повествует о скорби благочестивой иудейской четы в Назарете – Иоакима и Анны, которым Господь не дал потомства. А бесплодие считалось знаком гнева Божия (см., напр.: Ос. 9: 14; Иер. 29: 32). Каждый ветхозаветный праведник питал в душе надежду, что если не от него, то от его потомства произойдет Мессия и что если не он сам, то его потомки будут участниками славного мессианского царства. И Иоакиму и Анне нередко приходилось терпеть обиды, пренебрежение и упреки от своих соотечественников.

Во время одного из великих еврейских праздников, когда Иоаким пришел в Иерусалимский храм, чтобы принести по закону Моисееву сугубую жертву Господу, первосвященник Иссахар отклонил дары и сказал: «Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а следовательно, и благословения Божия»[1]. Убитый стыдом и печалью, Иоаким не пошел домой, а скрылся в горах, где пастухи сторожили его стадо. Анна осталась в одиночестве. Она ходила по саду и плакала.

И тогда явился в саду ангел Господень: «Анна! Бог услышал молитву твою: ты зачнешь и родишь Дщерь Преблагословенную; через Нее будет славен во всем мире род твой»[2]. Такое же видение было и Иоакиму. Он поспешил домой, обещав принести в жертву десять овец, двенадцать тельцов и сто козлов. Анна была у дверей дома и увидела Иоакима, шедшего со стадами своими, и она побежала и пала на его грудь. После встречи праведные Иоаким и Анна дали обет, что если Господь дарует им дитя, то они посвятят его Богу и, как было тогда заведено, отдадут его в храм для служения до совершеннолетия. И действительно, в свой срок, 8 сентября, у них родилась Дочь. Они назвали Ее Мариею, что в переводе с еврейского означает «госпожа и надежда».

Начиная анализ установления рассматриваемого празднования, необходимо вспомнить о том, что Богородичные праздники появляются позднее Господских.

Первые упоминания о праздновании Рождества Пресвятой Богородицы встречаются на Востоке в V веке – в словах Прокла, патриарха Константинопольского (439–446), а на Западе – в сакраментарии папы Геласия (492–496). Но эти свидетельства не имеют полной достоверности. Подлинность слов Прокла оспаривается, а древнейшие списки указанного требника появляются поздно – не ранее VIII века.

В сирийском месяцеслове 412 года не зафиксирован не только праздник Рождества Богородицы, но и ни один из Богородичных праздников (из Господских перечислены только Рождество Христово и Крещение). Под датой 8 сентября здесь стоит следующая память: «Пресвитер Фавст и Аммоний и 20 других мучеников».

Праздник Рождества Богородицы возник, по-видимому, в Греческой Церкви и скоро после этого появился в Риме, распространяясь на дочерние Церкви.

Знаменательно, что празднество совершается и иаковитами, и несторианами, которые называют его Рождеством Владычицы Марии. Происходит это, как правило, 8 сентября, хотя в некоторых древних коптских месяцесловах он датируется 26 апреля. Подобный эортологический параллелизм служит признаком того, что праздник появился в Восточной Церкви до отделения от нее многих еретических течений, то есть в V столетии.

Для святого Андрея Критского, составившего на праздник два слова и канон (около 712 г.), Рождество Богородицы является праздником большой торжественности. В каноне он говорит, что в этот день должны «ликовствовать вся тварь», «веселиться небо и радоваться земля», «дерзать и играть безчадныя и неплоды».

Помечен праздник в Иерусалимском канонаре VII века, по грузинской версии – с явными отличиями от других дней. Праздник поименован в праздничном Евангелии, которое подарено Синайскому монастырю императором Феодосием III (715–717).

В западных месяцесловах праздник впервые упоминается в римском псевдо-Иеронимовом мартирологе VII столетия.

На Западе, должно быть, примерно в это же время выдвинута версия, связанная с датировкой рассматриваемого праздника – 8 сентября. Один благочестивый человек несколько лет подряд в ночь накануне слышал с неба праздничное пение ангелов. На вопрос о причине ему было открыто, что ангелы веселятся, так как в эту ночь родилась Дева Мария. Узнав об этом, папа тотчас распорядился, чтобы, по примеру небожителей, и на земле праздновалось рождение Святой Девы[3].

Несмотря на упоминания о Рождестве Богородицы в латинских источниках VII столетия, праздник не был там распространен и долгое время вплоть до XII–XIII веков не имел торжественной службы. Лишь на Лионском Соборе 1245 года папа Иннокентий IV сделал октаву праздника обязательной для всей Западной Церкви, а папа Григорий XI (1370–1378) установил для праздника бдение с постом и особую службу литургии.

Праздник в православном богослужении

Синайский канонарь важен для исторической литургики тем, что в нем для указанного празднования даны паремии, тропарь, апостол, Евангелие и причастен, идентичные современным.

Анализируя отдельные редакции Студийского типикона (Евергетидского, Гроттофератского монастырей и некоторых других), который применялся в обителях и, возможно, в приходских храмах Византии в IX–XII столетий и был воспринят на Руси X–XIV веков, можно обнаружить следующие особенности, отличающие их от нынешнего устава: на «Господи, воззвах» кодифицированы три современные стихиры на шесть; лития на вечерне отсутствует; стихиры на стиховне: первая – синхронная, вторая – стоит на месте современной третьей, а третья – на месте четвертой; «Слава и ныне», глас 2 подобен «Доме Евфрафов». На утрене после Евангелия, как и в другие праздники, положен прокимен «В нощех воздежите руки вашя». Каноны пелись так: в первом каноне в первой, третьей, четвертой и шестой песнях ирмосы по единожды, стихи – по дважды; в пятой, седьмой, восьмой и девятой песнях – и ирмос, и стихи по дважды, поскольку в первых песнях было по три стиха, а в последних – по два. Во втором каноне ирмос и стихи предписаны по единожды. На Хвалитех следовали нынешние три стихиры по дважды. На утрене полагались всегда и стиховные стихиры: в этот праздник стиховны утрени (глас 2) подобен «Доме Евфрафов»[4].

При подобном же сопоставлении синхронного положения с древнейшими списками Иерусалимского устава, на который в XII–XIII веках перешла Греческая, в XIV веке – южнославянские, в конце XIV – начале XV столетий – Русская Православная Церкви, можно найти следующие диахронические изменения: на «Господи, воззвах» повторяются две первые стихиры; из канонов второй одни рукописи указывают петь на шесть и только тропари (без ирмоса), другие, главным образом славянские, предписывают петь его ирмос и тропари по единожды; ексапостиларий праздника – дважды; на литургии на Блаженных полагаются песни только из первого канона.

В настоящее время Рождество Пресвятой Богородицы, которое до сих пор отмечается Церковью 8 сентября, имеет один день предпразнства (7 сентября) и четыре дня попразднства, а также отдание (12 сентября).

Святоотеческая экзегеза праздника

Событие праздника Рождества Пресвятой Богородицы заставляло святых отцов задавать вопрос: почему Богоматерь, Корень жизни, родилась от неплодной?

Ответ, который приводится в многочисленных праздничных гомилиях, поражающих, с одной стороны, строгостью богословской мысли, а с другой – вдохновляющих своими красочными описаниями, совершенно ясен: «Потому что чудесами должно было предуготовить путь к единственной новости под солнцем, главнейшему из чудес, и постепенно восходить от меньшего к большему. Впрочем, я знаю и другую причину этого, гораздо возвышеннее и божественнее, именно: природа уступает могуществу благодати и, объятая трепетом, останавливается, не смея идти далее. Так как Дева Богородица долженствовала родиться от Анны, то природа не дерзала предупредить семени благодати, но оставалась бесплодною, доколе благодать не произрастила плода. Надлежало родиться первородной, чтобы родить Перворожденного всей твари, в Немже вся состоятся» (преподобный Иоанн Дамаскин)[5].

И, конечно, святые отцы неустанно прославляют высшую степень приближения Божества к благодатному единению с человечеством в лице предызбранной Девы, рожденной по обетованию Божию: «Сегодня приготовлена на земле поразительная Книга, не начертания слов, но могущая носить Самое Живущее Слово; и слово, не в воздухе носящееся, но – Небесное; не обреченное на исчезновение, но – внемлющих Ему похищающее от гибели; не от движения человеческого языка, но – от Бога Отца превечно рождающееся. Сегодня видима бывает Одушевленная и Нерукотворенная Божия Скиния и Словесный и Духовный Кивот воистину нам “посланнаго с небес Хлеба жизни” (см.: Ин. 6: 32–33)… Сегодня произрос предсказанный в пророчестве (см.: Ис. 11: 2) “Жезл из Корене Иессеова”, от Которого “Цвет изыдет”; Цвет, не подверженный завяданию, но и наше естество – увядшее и посему лишившееся неувядающего места наслаждения – снова призывающий и возводящий к цветению, и дарующий ему вечное цветение, и возводящий на небо, и вводящий в рай; Жезл же – при помощи Которого Великий Пастырь управил словесную паству на вечные пастбища; Жезл – опершись на Который наше естество, сложив с себя древнейшую дряхлость и немощь, легко шествует на небо, оставляя землю внизу для тех, которые склонились долу, как лишенные опоры» (святитель Григорий Палама).

В «Слове на Рождество Пресвятой Богородицы» преподобный Андрей Критский также говорит: «Служа пределом закону и прообразованиям, он (праздник Рождества Богородицы. – Г.Б.) вместе служит дверью к благодати и истине. Возвещая славу девства, настоящий богоблагодатный день предлагает всей твари общую радость. Дерзайте, говорит он, се праздник Рождества Девы, и с ним обновление человеческого рода. Дева рождается и готовится быть Материю Царя всех – Бога. Дева становится посредницею между величием Божества и ничтожеством плоти».

Именно поэтому весь человеческий род должен благолепно и многоголосо, всей душой, сердцем и помышлением прославлять Рождество Богородицы: «Итак, счастлив и преблажен человеческий род, от корня которого произошел столь святой и благодатный плод… Обозрите чудесные дела всемогущего Божественного Промысла, как мудро он извлекает лекарство из того самого, из чего рождаются болезни. Какая радость видеть сегодня рождение Девы – изменение несчастного нашего состояния! Видеть, что отверзаются перед нами врата, которые заключило преслушание! Что нам даруется благодать для достижения того блаженства, которого лишало нас коварство диавола! Какая слава для нас возвыситься до того, чтобы войти в близость с Самой Пресущественной Троицей, дав Отцу Дщерь, Сыну – Матерь и Святому Духу – Невесту! Поистине я дерзаю сказать, мы вынудили Бога быть милостивым и имеем теперь в лице Марии прекрасное ограждение, чтобы далеко отражать от нас стрелы угрожающего гнева» (святитель Илия Минятий).

Праздник в дохалкидонской и западной традициях

Католическое Рождество Пресвятой Богородицы при этом имеет, как все великие праздники, восьмидневное попразднство (octava).

Нужно сказать, что вообще по составу и композиции богослужение Римо-Католической Церкви значительно отличается от православного. Преобладающее место в нем занимают псалмы, а затем чтения библейские и святоотеческие (стоит оговориться, что праздник Рождества Пресвятой Богородицы специальных гимнов не имеет, извлекая их из общей Богородичной службы)[6].

Те и другие предваряются и заключаются отдельными стихами, частью из псалмов и вообще из Библии, применимыми к празднуемому событию. Среди них встречаются стихи и не из Библии, а составленные разными церковными писателями. Данные гимнографические произведения, сопровождающие и псалмы, и чтения, похожие на прокимны православной службы и называемые антифонами («около псалмов») и респонсориями («около чтений») и составляют главный праздничный певческий материал богослужения.

На каждой из главнейших служб – вечерне и утрене (которая делится на ночную службу – nocturnum и утреню в собственном смысле, называемую ad laudes – хвалитны) – празднику также посвящены один-два гимна, соответствующие стихирам.

Кроме того, о праздновании говорят имеющиеся в каждой службе (большей частью по одной) краткие молитвы.

Конечно, имеются и приспособленные к празднику чтения (lectiones). Это сравнительно большие, положенные на утрене (в количестве девяти) и на литургии (из Апостола и Евангелия) отрывки, которые сопровождены стихами, аналогичными прокимну и аллилуарию (graduale и sequentia), а также фрагменты из гомилий святых отцов. На Рождество Богоматери предписаны на утрене первое, второе и третье чтения из первой главы Песни песней; четвертое, пятое, шестое – из слова блаженного Августина; седьмое и восьмое – из комментария блаженного Иеронима на Мф. 1: 1–16, читаемое за литургией; девятое – о мученике Адриане.

На литургии, где «Рождество Марии похваляется из перспективы Ее Богоматеринства и тем самым Рождества Христова»[7], вместо Апостола устанавливаются Притч. 8: 22–35 и уже указанный евангельский фрагмент.

Кроме того, имеются еще – по одному – краткие чтения (capitula) из одного-двух библейских стихов. В рассматриваемом случае они таковы: на вечерне, в конце утрени и на третьем часе – Сир. 24: 10; на шестом часе – Сир. 24: 11–13 («Прежде века от начала Он произвел Меня, и Я не скончаюсь во веки», «Я служила пред Ним во святой скинии и так утвердилась в Сионе, Он дал Мне также покой в возлюбленном городе и в Иерусалиме – власть Моя. И укоренилась Я в прославленном народе, в наследственном уделе Господа»).

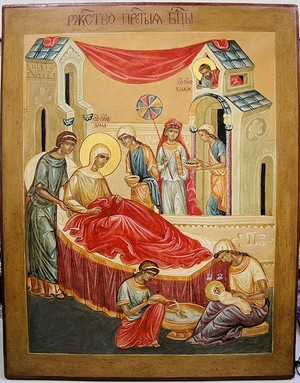

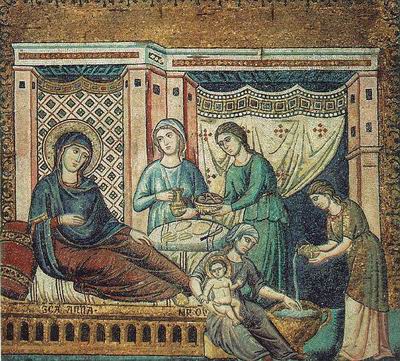

Иконография праздника

Образность не является при этом только передачей богословско-литургического содержания праздника, но содержит чрезвычайно субъективные детали, в том числе и бытовые.

Исследователи отмечают, что артефакты доиконоборческого периода (VIII в.) не сохранились, и наиболее древние иконы и фрески относят к X–XI столетиям.

Однако устойчивая имеющая широко распространение изобразительная тематика и композиция косвенно свидетельствуют о том, что иконография Рождества Пресвятой Богородицы существует с ранних времен.

Из древнейших сохранившихся изображений праздника Рождества Богородицы наиболее известными являются фрески Рождества Богородицы в церкви Иоакима и Анны в Сербском монастыре Студеница (1304), Киевского Софийского собора (первая половина XI в.), росписи Преображенского собора псковского Мирожского монастыря (XII в.).

На иконографии ранних изводов праведная Анна полулежит или сидит на высоком ложе (принятый тип рождества без страданий), ее изображение крупнее других; ей предстоят жены с дарами, перед ней находится повивальная бабка и служанки, омывающие Богоотроковицу в купели или уже подносящие Ее матери, нередко присутствует и Дева Мария в колыбели.

На иконах более позднего времени изображается и праведный Иоаким. Иконы содержат больше подробностей: стол с принесенными дарами и угощениями, водоем, птицы.

Большой интерес для эортологической истории представляют клейма, фабула и архитектоника которых характеризуются самостоятельностью. Основные сюжетные линии исчерпывают событийные вехи: праведный Иоаким приносит свою жертву в Иерусалимский храм; первосвященник отказывается принять жертву у бесчадного как имеющего тайные грехи или пороки; Иоаким укоряет Анну (встречается нечасто); плач Иоакима в пустыне; плач Анны в саду; моление Иоакима и Анны; благовестие Иоакиму и Анне; встреча супругов у Золотых ворот Иерусалимского храма; беседа Иоакима и Анны; собственно Рождество Богородицы; ласкание Девы Марии (Иоаким и Анна сидят рядом, придерживая Новорожденную).

21 сентября 2009 г.

[1] Скабалланович М.Н. Рождество Пресвятой Богородицы. Киев, 2004. С. 14.

[4] См. подробнее: Скабалланович М.Н. Рождество Пресвятой Богородицы. С. 44–47; Бернацкий М.М. История праздника Рождества Пресвятой Богородицы // http://www.patriarchia.ru/db/text/40778.html

[5] Здесь и далее цит. по: Скабалланович М.Н. Рождество Пресвятой Богородицы. С. 149–151.

[7] Кунцлер М. Литургия Церкви. М., 2001. Кн. 3. С. 224.

Рождество Богородицы 2021: история, традиции и приметы, что нельзя делать 21 сентября

Рождество Богородицы — праздник, посвященный евангельскому преданию о рождении Девы Марии, Богоматери, матери Иисуса Христа. В православии праздник отмечается 21 сентября (в 2021 году празднование приходится на вторник) и относится к двунадесятым, то есть двенадцати важнейшим, помимо Пасхи. Рождество Богородицы фактически совпадает с осенним равноденствием — с наступлением календарной осени, отсюда славянское название праздника — Осенины.

В народно-православной традиции праздник в честь Богородицы был очень важен. Культ Богоматери, всеобщей бабьей заступницы, был на Руси очень силен, в народе ее почитали даже больше, чем самого Христа. Этот день считался бабьими именинами, окончанием бабьего лета. Народное название праздника — Вторая Пречистая (Первая Пречистая — это отмечаемое в конце августа Успение Богородицы).

Рождество Богородицы: история праздника

Отмечание Рождества Богородицы в осеннее равноденствие говорит о глубокой связи христианства с более древними верованиями, которые зависели от цикличности природы. События праздника евангельские источники относят к I веку до нашей эры. Дева Мария родилась в Иерусалиме у немолодых супругов Иоакима и Анны, которые в буквальном смысле слова вымолили дочь у Бога. Согласно преданию, Анна долгое время оставалась бездетной, семью за это порицали, и Иоаким даже намеревался дать жене развод. Однако, когда Иоаким уже был готов покинуть жену, ему одновременно с Анной было видение, что скоро у них появится ребенок.

Анна действительно вскоре забеременела и родила дочку, которую назвали Марией, и согласно данному обету посвятили Господу. Вымоленная девочка с младенчества воспитывалась при Иерусалимском храме. По достижении совершеннолетия Мария обручилась с праведным Иосифом, а затем, услышав благую весть, стала матерью Спасителя — Сына Божьего Иисуса Христа.

Вторая Пречистая в славянской традиции

На Руси праздник назывался Вторая Пречистая, это были бабьи именины, завершение бабьего лета и окончательное наступление осени. День был посвящен женщинам — матерям, женам, невестам, дочерям. В праздник чествовали землю-кормилицу, которая ассоциировалась с Богородицей, поздравляли новобрачных, в ходу были и девичьи гадания — на любовь, на суженого, на удачное замужество, на рождение здоровых детей.

Праздник был полностью посвящен женщинам, которых мужчины в этот день всячески ублажали и не обременяли работой. В некоторых местностях женщины сами организовывали свои бабьи трапезы, на которые вообще не допускали мужчин. Для организации застолья устраивали складчину — от каждого двора в общий котел женщины несли яйца, свежий хлеб муки нового урожая, мед и фрукты, другие продукты. Пекли круглые румяные блины, делали общую яичницу — символ достатка и плодородия. Остатки трапезы закапывали в землю, чтобы задобрить всеобщую кормилицу.

День считался календарным началом осени. По приметам, на Вторую Пречистую последние перелетные птицы улетают на юг. По народному календарю в это время начинали убирать и заготавливать на зиму поздние сорта капусты и лука, а также переносить в теплое место ульи с пчелами.

Что нельзя делать 21 сентября

Рождество Богородицы — большой церковный праздник, в который верующим запрещена тяжелая работа. Согласно общим правилам в этот день строжайше запрещены ссоры, споры, скандалы, а особенно — брань, которую Богородица на дух не переносит. Любителям сорить языком в этот день сулили всяческие неприятности вплоть до немоты и безумия.

На Руси на Рождество Богородицы под запретом было женское рукоделие, чтобы Богоматерь в «родах» не запуталась в нитках, как в пуповине.

Мужчинам строжайше запрещалось перечить женщинам, считалось, что бабьи слезы, пролитые в этот день, горько отольются обидчику. Есть и пить в этот день можно все, но очень строго запрещено злоупотреблять алкоголем и дурно себя вести. Считается, что Богородица не жалует пьяниц, и те, кто посмеет явиться пред ее светлыми очами в непотребном виде, вытрезвляться будут весьма суровыми методами.

Напомним, 20 сентября отмечается Михайлов день в честь чуда, случившегося у храма, посвященного архангелу Михаилу.

Рождество Пресвятой Богородицы в 2022 году — 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы в 2022 году — 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы в 2022 году — 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы в 2023 году — 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы в 2024 году — 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году — 21 сентября

О Рождестве Пресвятой Богородицы не сказано в Писании, подробности его известны из апокрифического текста середины II века «Протоевангелие Иакова».

История о Рождестве Пресвятой Богородицы

Согласно существующему Преданию, место, где произошло Рождество Богородицы, находится в Иерусалиме. Однако в Русской Православной Церкви получила распространение версия, которой придерживался святитель Димитрий Ростовский: о том, что родители Девы Марии жили в Назарете и там-то Она и родилась.

В горной области на север от Иерусалима, на откосе одной из гор около Эздрелонской долины, лежал Назарет. Это был небольшой городок, ничем в истории себя не проявивший, почему евреи даже несколько презрительно отзывались о нем, говоря: «Из Назарета может ли быть что доброе?»

В этом-то городке жила благочестивая чета Иоакима и Анны, которых Господь избрал стать прародителями Спасителя мира. Иоаким происходил из дома царя Давида, а Анна — из священнического рода. Племянница Анны, праведная Елизавета, стала потом матерью Иоанна Крестителя и двоюродной сестрой будущей Девы Марии.

Праведный Иоаким был человеком зажиточным, имея большое количество скота. Вся жизнь этой праведной четы, несмотря на богатство, была проникнута духом благоговейной любви к Богу и милосердия к ближним. За эти качества они пользовались всеобщей любовью и уважением. Удручала их, однако, одна скорбь: они были бездетными, что у евреев считалось признаком наказания Божия. Они непрестанно просили у Бога послать им радость в ребенке, хотя уже в старости им мало оставалось надежды на это. Иоаким был особенно огорчен своим бесчадием, и однажды, принося свой дар Богу, он услышал от некоего Рувима жесткий укор: «Зачем ты прежде других желаешь принести свои дары Богу? Ведь ты недостоин, как бесплодный!» От великого горя праведный Иоаким удалился в пустыню для поста и молитвы.

Узнав об этом, праведная Анна, признавая себя виновницей их бесчадия, тоже восскорбела и стала еще усерднее молиться Богу, чтобы Он услышал ее и послал ей дитя. В одном из таких молитвенных моментов явился ей Ангел Господень и сказал: «Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благословенную, выше всех земных дочерей. Ради Нее благословятся все роды земные. Нареки Ее Мария».

Услышав эти радостные слова, праведная Анна поклонилась Ангелу и сказала: «Жив Господь Бог мой! Если у меня действительно родится дитя, то я отдам его Господу на служение. Пусть оно служит Ему, восхваляя Его имя во всю жизнь!»

Тот же Ангел Господень явился и праведному Иоакиму, сказав ему: «Бог милостиво принял твои молитвы. Жена твоя Анна зачнет и родит дочь, о которой весь мир будет радоваться. Вот и знамение верности моих слов: иди в Иерусалим, и там у Золотых ворот ты встретишь свою жену».

Святой Иоаким немедля отправился в Иерусалим, взяв с собой дары как для жертвы Богу, так и для священников.

Придя в Иерусалим, Иоаким встретил свою жену Анну, как предсказал Ангел, и они рассказали друг другу все, возвещенное им, и, проведя еще некоторое время в Иерусалиме, возвратились домой, в Назарет. По прошествии положенного срока чревоношения праведная Анна родила дочь, Которую назвала Марией, как повелел ей Ангел.

По прошествии года св. Иоаким устроил пир, на который созвал священников, старейшин и всех своих знакомых. На этом пиру он поднял свою Благословенную Дочь и, показывая всем, просил священников благословить Ее.

Зачатие святой Анной Церковь празднует 9 декабря, называя это зачатие преславным и святым. Однако Православная Церковь не признает это зачатие бессеменным и непорочным, как учит Католическая Церковь, которая в XIX веке провозгласила догмат «непорочного зачатия». Среди католиков высказывались возражения против такого учения, почему на Тридентском соборе оно считалось лишь мнением. Но в 1854 году папа Пий IX возвел мнение о непорочном зачатии Девы Марии в степень догмата, не имея на то никаких данных ни в Священном Писании, ни в учении Отцов Церкви.

Православная же Церковь лишь рождение Господа нашего Иисуса Христа признает непорочным, ибо Он был рожден чудесным образом — от Духа Свята и Марии Девы. Дева же Мария родилась естественным путем и, хотя лично была безгрешной, все же имела природу, поврежденную прародительским грехом, и потому Сама нуждалась в искуплении. По словам св. Амвросия, «из всех рожденных женами только один свят совершенно: Господь наш Иисус Христос, Который по особенному, новому образу непорочного рождения не испытал земного повреждения».

В православной богословской литературе есть много трактатов, направленных против непорочного зачатия св. Анной Девы Марии. Мы приведем только мнение проф. Киевской духовной академии, прот. И. М. Скворцова, сказавшего: «Евангелие свидетельствует, что Св. Дух нисшел на Св. Деву и осенил Ее, и вследствие этого рождаемое от Нее — свято, совершенно чисто, безгрешно. Нужно ли поэтому, чтобы Св. Дева Сама родилась без порока? Не вследствие того, что Она от рождения была свята, а вследствие сошествия на Нее Св. Духа*** (фраза не закончена). Предание свидетельствует, что Богоматери необходимо было приготовление в храме с 3-летнего возраста. Первородный грех не мог в Ней развиваться. Воспитание при храме и молитва очищали в Ней всю душу. Окончательное же освящение было в день Благовещения. Но как мог быть очищен первородный грех, когда еще не совершилось искупление? Эта тайна благословенного Семени Жены, от века уготованного. Благодать Св. Духа могла поставить в минуту зачатия Сына Божия все существо Богоматери на такую высоту смирения и благоговения, что в зачатии не участвовало ничто человечески поврежденное».

Епископ Александр Милеант

Рождество Богородицы – великое утешение для бездетных супругов. Рождество Богородицы открывает новый церковный год – вся история Нового Завета начинается с появления на свет маленькой девочки, Которую назовут Престолом Бога, Которая станет той Дверью, через Которую явится Спаситель мира Христос.

Тропарь Рождества Богородицы, глас 4

Кондак Рождества Богородицы, глас 4

Величание Рождества Богородицы

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое.

«Услышана молитва твоя. У тебя родится дочь!» Рождество Пресвятой Богородицы

Родилась в семье девочка… Обычная фраза о житейском событии. Но какими мелкими, какими невыразительными кажутся слова сии, если отнести их к событию двухтысячелетней давности, когда в праведной семье Иоакима и Анны родилась долгожданная, вымоленная в слезных молитвах дочь. Это теперь мы говорим — Пресвятая Богородица, Приснодева Мария, Матерь Божия… А тогда – с виду обычный ребенок, чистый, трепетный, – доверчиво вглядывался в подаренный родителями мир, а немолодые родители радовались, глядя на Нее, и благодарили Господа за посланное к старости утешение. Родилась в семье девочка… Но день рождения Ее отмечается теперь как Рождество.

— Рождество Христово знаете? – Еще бы не знать нам Христово Рождество! – А ведь еще одно Рождество есть, в середине сентября, в дни последнего летнего тепла и первых робких весточек приближающейся стужи…

Нет рождественских морозов, но есть Рождество. Нет гирляндами увешанных елок, но есть Рождество. И открытки рождественские с щедрыми пожеланиями не летают почтовыми голубями по матушке-России, но есть Рождество. Тихо на земле, светло и спокойно. И тропарь рождественский тихонечко поем: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей Вселенной». Родилась в семье девочка, Своим рождением – Рождеством уже научившая нас тишине души и скромности помыслов.

Нередки сетования на дефицит положительных примеров для наших детей. Нет учителей, нет личностей, готовых повести за собой, научить добру и укрепить нетвердые детские души. А Иоаким и Анна?! Энциклопедия семейной жизни, в которой что ни поступок, то наука. Смиряться. Любить. Надеяться. Верить. Их презирали за бездетность, а они не роптали. Их звали праведными, а они почитали себя «грешнее всех в мире». Года серебрили их головы, а они не теряли надежды. Смиренное сердце – подарок Господу, и Он поспешает к смиренным с подарком: «Анна! Услышана молитва твоя. У тебя родится дочь» – возвестил благую весть Ангел. Радость великая. И тут же – поспешающая благодарность Господу: обещание посвятить Ему дочь! Какое удивительное, какое смиренное и кроткое материнское сердце. Богородица Дева унаследовала его от матери, и ни разу, даже когда по человеческим меркам было невозможно терпеть и смиряться, – не изменила щедрому родительскому наследству. И почему мы так редко молимся праведным родителям Пресвятой Богородицы? Почему не взыскуем их богатейшего опыта семейной жизни? Почему не плачем перед святой их иконой, не просим вразумления и помощи? Уж они-то в праведности своей для нас те самые образчики золотые, которых мы так жаждем и которых днем с огнем ищем в современных учебниках по педагогике и лекциях о семье и браке.

Рождество Пресвятой Богородицы лучом благодати озарило греховный земной мир. Мир затих в ожидании Спасения. Пройдет время, и маленькие ножки Марии Девы легко и ловко преодолеют высокие ступени Иерусалимского храма. А пока – пока счастливые родители склонились над дорогим чадом. Пятьдесят лет они вымаливали себе дитя. А мы… Мы быстро устаем от молитвы, нам надо сразу, нам надо сейчас, нам надо быстро. А не дается быстро, – значит без толку, сколько можно расшибать лоб о церковные настилы, сколько свечей теплить, сколько серебра изводить. Заполошные, спешащие, маловерные, нетерпеливые, обидчивые, – каких Господних подарков ждем мы, на какие щедроты надеемся?

Матерь Бога нашего празднует ныне Свое Рождество. Праздником этим Пречистая будит наши заскорузлые души от спячки и маловерия. Сегодня Рождество… Сегодня светлый день светлой славы Матери Света. Почтим Ее песнями, почтим рождественским тропарем, почтим нашей недостойной молитвой. Лишь бы только сердце не впитало в себя дыхание первых, еще осторожных осенних непогод.

Рождество Пресвятой Богородицы – не давнее событие, а чудо вечности

Несколько дней тому назад мы с вами по милости Божией вступили в новый церковный год, а ныне празднуем первый великий праздник годового богослужебного круга – Рождество Пресвятой Богородицы.

Для того чтобы понять смысл этого праздника, а вместе с ним и других праздников церковных, нам нужно прежде всего вспомнить, что церковная жизнь есть тайна, непостижимая для тех, кто находится вне Церкви.

Не случайно ведь самое важное в жизни Святой Церкви – ее средоточие, через которое мы становимся причастниками благодати Божией, мы называем ТАИНСТВАМИ.

Сами мы, своим тварным умом не могли бы постигнуть этой тайны церковной. Но Господь по Своей милости постепенно открывает ее тем, кто живет в Таинствах, кто припадает к этому источнику благодати и пьет его живую воду.

В жизни церковной есть много тайн, но одна из них постоянно открывается верующим. Мы входим в общение с ней не только тогда, когда получаем благодатные дары через Таинства, но всякий раз, когда бываем в храме и участвуем в богослужении.

Впрочем, для многих из нас, верующих, тайна эта продолжает оставаться сокрытой. Для того чтобы по-настоящему соприкоснуться с ней, нам нужно быть не простыми слушателями и зрителями того, что совершается в храме, но войти в опыт тех, кто были творцами богослужения и запечатлели его в составленных ими молитвах и песнопениях, начиная со времен апостольских, через мучеников и преподобных и кончая подвижниками нашего времени.

Творцы богослужения, в полном согласии со всеми отцами и учителями Церкви, говорят нам о том, что человек создан для Вечной жизни, что подлинной стихией, в которой только и может жить его душа, является вечность.

Когда мы погребаем наших усопших и молимся об упокоении их душ, мы просим, чтобы Господь сотворил им вечную память. Но эта молитва может относиться и к нам, живущим еще на земле, потому что и мы нуждаемся в том, чтобы Господь имел нас в Своей Вечной Памяти: ведь цель нашей жизни и есть приобщение к вечности. Поэтому самое лучшее и ценное пожелание церковное есть пожелание вечной памяти.

А мы постоянно забываем об этом. Отягощенные заботами житейскими и омраченные временными обстоятельствами нашей жизни, мы забываем о том, для чего мы созданы, забываем о вечности, в которой живет лишь то, что сотворено Господом, – ДОБРОДЕТЕЛЬ.

Все же остальное отметается и бросается в огонь – во тьму внешнюю. Нам только кажется, что оно существует, а на самом деле, как говорит один святой отец: «В начале не было зла, потому что и теперь нет его во святых и для них оно вовсе не существует»(1).

Воистину существует только жизнь в Боге и то, что идет по пути стяжания Царства Божия в нас.

Святые отцы говорят нам, что человек создан по образу и подобию Божию, что он есть венец природы и царь всей видимой твари и вместе с тем сотаинник Божией благодати. Они учат, что телом своим человек связан со всей земной тварью, потому что тело это Господь создал, персть взем от земли (Быт. 2,7), а своей душой он соединен с Горним ангельским миром. Человек стоит на грани двух миров – земного и Небесного. «В творении его, – говорит Григорий Богослов, – художническое слово созидает живое существо, в котором приведены в единство невидимая и видимая природа; созидает, из сотворенного уже вещества взяв тело и от Себя вложив жизнь, поставляет на землю иного Ангела, из разных природ составленного поклонника, зрителя видимой твари, таинника твари умосозерцательной»(2).

Поэтому задача человека состоит в том, чтобы, очищая от греха свою душу, поднять и одухотворить также и вещество, из которого создано его тело, сделав его достойной обителью бессмертной души. Святые отцы говорят, что в день последнего воскресения предстанут пред Господом не только наши души, но вместе с ними и наши воскресшие тела. И в этой земной жизни, в своем восхождении к Богу человек может идти только путем, который указан ему Господом, поставившим его на грани двух миров. Только в общении с этими обоими мирами и вместе с ними может человек здесь, на земле, служить Богу. Об этом нам постоянно напоминает Святая Церковь в своем богослужении.

Недавно мы с вами совершали новогоднюю службу. Мы приносили в этот день хвалу Господу не только от себя, но и от всего мира видимого и невидимого, с которым мы соединены по телу и по душе.

Об этом ясно говорится в каноне этого дня: Вся дела Твоя, Господи, небеса, земля, свет и море, воды и вси источницы, солнце же, луна и тьма, звезды, огнь, человецы и скоти, со ангелы восхваляют Тя. (3)

Тот, кто верит, что слова эти соответствуют действительности и что в богослужении мы воистину соединяемся с обоими мирами, тот понимает, какая великая тайна заключена в православном богослужении.

Тайна эта состоит не только в том, что здесь уничтожается грань между человеком и всею тварью – небесною и земною, грань, которую мы так ясно ощущаем, живя в этом привременном мире, но также и в том, что через богослужение мы преодолеваем и самые границы времени текущего естества и входим в мир вечности. Стало быть, в богослужении нет ничего временного, но все живет в вечности.

Обычно смысл празднования того или иного события из жизни Иисуса Христа или Божией Матери мы видим в том, чтобы пойти в храм, прослушать там Евангелие и песнопения, рассказывающие о событиях, совершившихся когда-то очень давно, вспомнить об этих событиях. Так можем мы отнестись и к сегодняшнему празднику, церковное предание говорит нам о том, что около 2000 лет тому назад Пресвятая Дева родилась в галилейском городе Назарете от престарелых родителей – праведных Иоакима и Анны. Оно повествует, что Своим рождением Дева Мария разрешила узы их неплодства и доставила им великую радость. Об этом рассказывают нам песнопения сегодняшнего дня, и, по-видимому, весь смысл праздника сводится к тому, чтобы вспомнить об этих событиях.

Но если мы обратимся к тексту самих песнопений и постараемся вникнуть в смысл того, что говорят их творцы, то убедимся, что такое отношение к празднику свойственно только людям внешним, не понимающим тайн церковной жизни. В действительности песнопения праздника говорят совсем иное. В стихирах сегодняшней вечерни мы слышали: Днесь неплодная врата отверзаются и дверь девическая Божественная предгрядет… Днесь всемирных радости провозвещение, днесь возвеяша ветри, спасения провозвестницы, естества нашего разрешается неплодство, и наконец: Днесь неплодная Анна рождает Богоотроковицу (4). Что же означает это днесь? (днесь разрешается неплодство, днесь Анна раждает Богоотроковицу). Есть ли это только приемы образной, поэтической речи или в этих словах заключается какой-то иной смысл?

Если рассуждать с точки зрения мудрости века сего, то утверждение реального смысла этих слов является безумием. Ведь все это совершилось когда-то очень давно. Но для тех, кто мудрствует духовная (см.: Рим. 8, 5), все, что совершилось нас ради человек и нашего ради спасения, не только произошло во времени, но и в вечности пребывает.

Поэтому, когда мы слышим сегодня, что ныне Дева Чистая от Анны происходит (5), – нам открываются врата вечности.

Богослужение сегодняшнего дня говорит нам о том, что рождение Пресвятой Девы было радостью не только для Ее родителей и родственников, живших в Назарете, но стало всемирною радостью, что оно разрешило неплодство не только святых праведных Иоакима и Анны, но в нем естества нашего разрешается неплодство и рождается плод живоносен миру (6).

Богослужение открывает нам, что Рождество Богородицы имело значение не только для живших в те дни в Назарете, но совершилось нас ради человек и нашего ради спасения, что с рождением Ее жизни рождается днесь мост (7), вводящий нас в вечность.

Прославляя Господа, мы каждое славословие заканчиваем словами: ныне и присно и во веки веков. Этими словами Святая Церковь говорит нам о том, что богослужение, которое мы совершаем ныне, будет совершаться и присно и во веки веков, потому что уже и сейчас оно совершается в вечности и приобщает нас к Вечной жизни.

В этом и заключается великая тайна богослужения, которую открывает нам Святая Церковь.

Отнимите от богослужения его сокровенный смысл, заключенный в словах ныне и присно и во веки веков, и для нас закроется текущий в нем источник Вечной жизни, вы навсегда останетесь оторванными от того, что было и ушло в безвозвратное прошлое, ибо никто из людей не может присутствовать при рождении своей матери или своего отца. Но мы знаем, что лучшие из наших подвижников, те, которые были творцами богослужебных песнопений и канонов, пили из этого источника Вечной жизни. Они на опыте познали, что богослужение открывает нам познание вечности.

И для нас, грешных, самое главное (и об этом нужно помнить всегда) заключается в том, чтобы прикоснуться к этому источнику познания, который открывается нам через тайну богослужения.

А для этого, пока еще вы здесь, на земле, с верою, благоговением и страхом Божиим воспринимайте все то, что вы видите и слышите в храме, – все, что совершается, поется, читается за богослужением.

И когда мы снова ныне входим в годовой круг богослужения, будем помнить, КТО мы и к ЧЕМУ ПРИЗВАНЫ.

И по мере вхождения в него нам будет все больше открываться великая тайна вечности.

Святая Церковь верит, что мы не одни совершаем богослужение, что вместе с нами молятся и славословят Господа Ангельские Силы и вся Небесная Церковь. Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат, – воспеваем мы Великим постом на Преждеосвященных литургиях.

И не только в эти великие дни, но и во все дни церковного года, за каждой Литургией, перед малым входом, священник молится: Сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам и славословящих Твою благость. Именно отсюда, из этого соприсутствия и сослужения с нами уже достигших вечности и живущих вечной жизнью в Господе ангелов и святых, рождается и в нас стремление в вечность.

Поэтому во время Божественной литургии священник после принесения Господу благодарственной службы о всех святых и изрядно о Пресвятей, Пречистой, Преблагословенней Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии поминает живых и усопших и молится, чтобы Господь помянул их в Царствии Своем, то есть приобщил их к Вечной Своей Памяти, которая и есть Царство Божие.

Из этого нам должно быть ясно, что совершаемое здесь, на земле, богослужение есть не что иное, как последовательное раскрытие во времени тайн вечности. А для каждого из нас, верующих, оно есть путь, ведущий нас к вечной жизни.

Поэтому и праздники церковные представляют собою не случайное собрание памятных дней, но сияющие в нашем временном мире точки вечности, прохождение через которые подчиняется неизменному духовному порядку. Точки эти сменяют друг друга в определенной последовательности, они связаны друг с другом, как ступени единой лестницы духовного восхождения, так что, стоя на одной из них, мы уже видим свет, озаряющий нас с другой ступени. Вот и сегодня – чтение канона сопровождается пением Воздвиженской катавасии Крест начертав Моисей. Казалось бы, она не имеет отношения к сегодняшнему дню, но на самом деле это не так. Она говорит нам о неразрывной духовной связи следующих друг за другом церковных праздников.

Это свет Воздвижения, который озаряет нас издалека, так что уже сегодня мы начинаем входить в него.

Тайна богослужения есть величайшая из тайн Церкви. Сами мы не можем сразу постигнуть ее. Но мы знаем, что она была открыта великим и величайшим из угодников Божиих. Поэтому, входя в их опыт через те молитвы и песнопения, в которых они его запечатлели, прося их помощи и молитв за нас грешных, можем и мы постепенно начать прикасаться к этой великой тайне.

И по мере того как через это будут в нас рождаться и возрастать элементы вечности, мы по-иному, чем теперь, будем относиться и к нашей временной жизни. Мы поймем тогда, что она есть только путь, ведущий нас от дольнего к горнему, от временного к вечному.

И тогда, уходя из этой жизни, мы, может быть, сподобимся Вечного Царства, уготованного Господом для тех, кто уже здесь, на земле, начал входить в Его Вечную Память, которая есть величайшее достижение для человека, идущего от дольнего к горнему.

(1) Святитель Афанасий Великий. Слово на язычников 2 // Творения. Ч. 1. С. 127.

(2) Святитель Григорий Богослов. Слово 38. На Богоявление или Рождество Спасителя // Творения. Ч. III. С. 9-200.

(3) Служба 1 сентября. Канон индикту. Песнь 9-я.

(4) Служба Рождества Пресвятой Богородицы: на Господи, воззвах стихиры 4,5,6-я.

(5) Там же. Канон 2. Песнь 4-я, 2-й тропарь.

(6) Там же. Икос.

(7) Там же. Канон 1. Песнь 1-я, 3-й тропарь.