в первые дни вов была написана песня

Священная война

Музыка А. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача

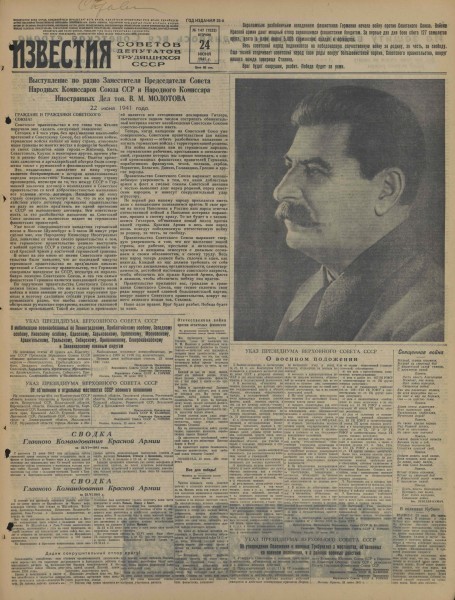

24 июня 1941 года одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» были опубликованы стихи поэта В.И. Лебедева-Кумача «Священная война». Сразу же после публикации композитор А.В. Александров написал к ним музыку. Печатать слова и ноты не было времени, и Александров написал их мелом на доске, а певцы и музыканты переписали их в свои тетради. Еще день был отведен на репетицию.

26 июня 1941 года на Белорусском вокзале одна из невыехавших еще на фронт групп Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР впервые исполнила эту песню. По воспоминаниям очевидцев, песню в тот день исполнили пять раз подряд. В мае 2005 года, в память об этом событии, на здании вокзала установлена мемориальная доска.

Однако вплоть до 15 октября 1941 года «Священная война» широко не исполнялась, так как считалось, что она имеет чрезмерно трагичное звучание: в ней пелось не о скорой победе «малой кровью», а о тяжелой смертной битве. И только с 15 октября 1941 года, когда вермахт захватил уже Калугу, Ржев и Калинин, «Священная война» стала ежедневно звучать по всесоюзному радио — каждое утро после боя кремлевских курантов.

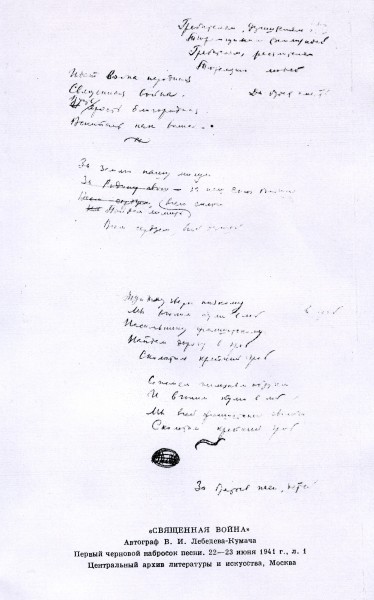

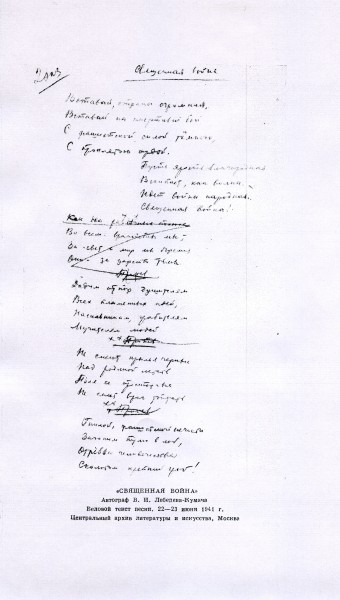

В 1990-е годы в некоторых СМИ авторство «Священной войны» стали приписывать провинциальному учителю словесности А.А. Боде, относя время написания песни к Первой мировой войне, а Лебедева-Кумача обвиняя в плагиате. Однако историки убедительно опровергли эту версию. В частности, в Российском государственном архиве литературы и искусства находится черновик песни, написанный рукой Лебедева-Кумача, с его многочисленными правками, отражающими последовательную работу над созданием текста.

Текст

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, —

Идет война народная,

Священная война!

Дадим отпор душителям

Всех пламенных идей,

Насильникам, грабителям,

Мучителям людей.

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, —

Идет война народная,

Священная война!

Не смеют крылья черные

Над Родиной летать,

Поля ее просторные

Не смеет враг топтать!

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, —

Идет война народная,

Священная война!

Первые песни войны

Что вспоминается в первую очередь? Конечно, «Священная война» композитора Александра Васильевича Александрова – великое произведение песенной культуры, которое до сих пор поднимает нас с кресел. Александровский хор исполнял и до сих пор исполняет эту песню блистательно, с истинно эпической глубиной. Военная песня не забыта – и вполне заслуженно. Это – «Катюша» и «Смуглянка» – песни, подхваченные войной, но написанные не в связи с событиями Великой Отечественной. Это – бессмертная «Землянка», рождённая в окопе. Песня, которой дали жизнь Лидия Русланова и Леонид Утёсов, а подхватил её весь народ, даже инвалиды ходили с ней по вагонам в военные годы. Это лирические фронтовые шедевры: «Прощай, любимый город» и «Соловьи», «Тёмная ночь» и «В лесу прифронтовом».

В них – движения народной души, не очерствевшей под огнём. Ни у немцев, ни у итальянцев, ни у американцев, ни у англичан такого песенного порыва в военные годы не было.

Как не было и военных баллад такой силы, как «Эх, дороги» и «Заветный камень» – песен, в которых реквием по павшим героям переходил в гимн завоёванной жизни. Вспоминаются и яркие песни о войне, написанные через много лет после Победы, прозвучавшие с киноэкранов и эстрад. Кажется, что они существовали всегда: «На безымянной высоте», «Как, скажи, тебя зовут», «Журавли», «День Победы»…

Эти песни будут звучать повсюду в год семидесятилетия Победы – и по праву, нам на радость. Но подчас горько на душе при воспоминании о полузабытых песнях. О тех, что звучали в первые месяцы войны – в самые горькие месяцы. Они гремели на всю страну, поднимали на бой, утешали в разлуке. Они показывали, что страна жива, что зазвучат ещё фанфары побед. Без таких песен мы глухи и немы. А ведь подчас за этими песнями стоял подвиг самих композиторов и поэтов.

Композиторы и поэты открыли второй фронт без промедления – даже не в первые дни, а в первые часы войны. И здесь проявились удивительные, неожиданные повороты судеб.

Вот Борис Иванович Фомин – композитор романсовой струи, удачливый песенник, автор самых популярных русских «мировых шлягеров» – «Дорогой длинною», «День и ночь роняет сердце ласку», «Твои глаза зелёные». Всемирно известные мелодии! Его не считали мастером гражданственной темы. Фомин всегда писал о любви, отдавал, как говорили строгие критики, дань цыганщине, сочинял сентиментальные романсы, за которые публика на руках носила певцов. Когда началась война – ему шёл сорок первый год, но Бориса Ивановича считали осколком прошлого. Казалось, он не вписывается в ритмы бурного времени. Но летом 1941-го Борис Фомин погрузился во фронтовую героику. Мастер интимной лирики превратился в баталиста. Он создаёт фронтовой театр «Ястребок» при клубе МВД – его любили и в Москве, и в действующей армии. Театр не отбывал в эвакуацию и постоянно выдавал новые программы, стал хроникёром войны.

Уже в первые дни Великой Отечественной зазвучала по радио запоминающаяся, броская песня Бориса Фомина и поэта Григория Гридова «И не раз, и не два». И знатоки песни не узнали Фомина: как только началась война, вместо пряной цыганщины и талантливых стилизаций старинного романса композитор сочинил настоящую военную песню. Грозную, сплачивающую – не только людей, но и эпохи, великое прошлое и настоящее. Были там такие слова:

Пронесли в боях мы предков наших славу,

Не согнула нас свинцовая гроза,

Встали в ряд один: Бородино, Полтава,

Перекоп и финские леса.

Родину беречь нам завещали деды,

Жизни не щадя, в атаку шли отцы.

Выпал час и нам сражаться до победы —

В бой! Вперед! За Родину, бойцы!

Как важно было в те дни снова и снова напоминать о русских традициях стойкости, о традициях воинской доблести! 7 ноября с трибуны Мавзолея об этом на всю страну скажет Сталин. Но и перед войной многовековые традиции русской армии воскрешались.

В июле 1941-го в Ростовском театре имени М. Горького давали спектакль «Фельдмаршал Кутузов» по пьесе В. Соловьёва. В финале спектакля перед зрителями появлялись Александр Невский, Пётр I, Суворов, Чапаев. Своё обращение к залу все они начинали с того, что произносили: «Так было и при мне», а после этого рассказывали, как неизменно были биты захватчики, посягнувшие на священные рубежи нашей Отчизны. Затем из зрительного зала выбегали на сцену донской казак, боец-пехотинец, появлялись воины всех родов войск и раздавалось громкое: «Так будет и при мне!». Заканчивался спектакль песней «И не раз, и не два». Спектакль шёл всю войну, переезжал из города в город. Звучала песня и по радио, она стала одним из главных маршей мобилизации. Под эту песню летом 1941-го на фронт уходили добровольцы – подчас целыми школьными выпусками. Есть в этой песне заразительная бодрость, её легко запомнить, подхватить.

И не случайно именно с Бородинского поля начинает Гридов перечень славных побед. Верность победным традициям не была для него пустым звуком: в начале октября 1941 года политрук Григорий Борисович Гридов, служивший в редакции армейской газеты «К победе!», пал смертью храбрых. Погиб под Вязьмой, в окружении, как многие (почти все!) политруки первого призыва. А песня его не заглохла и прошла всю войну.

Фомин за четыре фронтовых года написал больше 150-ти патриотических песен: патетических, грозных, грустных, весёлых… Это – «Ленинградская провожальная», «Письмо с фронта», «Тихая избушка», наконец, «Жди меня».

Хотя с этими стихами Симонова произошло чудо: обычно музыка помогает стихам обрести всенародную известность, а тут вышло сразу несколько версий разных композиторов, но ни одна песня не перебила славы самого стихотворения.

Историки советской эстрады пишут, что плодовитый Исаак Дунаевский в военные годы замолчал. Жестокость противостояния ужаснула его, отняла вдохновение: жизнерадостный талант впал в депрессию. Здесь – только часть правды. Да, по сравнению с Мокроусовым, Блантером и Соловьёвым-Седым, Дунаевский в годы войны оказался на втором праве – и, возможно, его поклонникам это казалось странным. Ведь во второй половине тридцатых он был явным лидером жанра. Но несколько незабываемых фронтовых песен он создал.

Война застала его в гастрольной поездке по югу России с ансамблем песни и пляски Центрального дома культуры железнодорожников. Вскоре он вернулся в Москву. Ему не требовались разнарядки о «социальном заказе». Композитор понимал, что обязан написать песню о войне.

Василий Лебедев-Кумач в первые дни войны написал немало призывных стихов и среди них – стихи, которые сразу понравились Дунаевскому. По злободневности они били в десятку:

Суровое время, горячее время

Сразу несколько маститых композиторов обратились к этому тексту. В том числе – С. Чернецкий и В. Мурадели. Но популярной стала именно версия Дунаевского. Не только из-за эмоциональной тревожной мелодии «со стальным отливом», но и благодаря кинематографу. Песня Дунаевского прозвучала во втором выпуске боевого киносборника. Этот фильм вышел на экраны в июле 1941-го, его возили по фронтам. Эпизод напоминал караоке: песня звучит за кадром, в кадре – боевые эпизоды, а на их фоне появляются крупные титры – слова Лебедева-Кумача, которые должны были внедриться в сознание.

Ну, а в 1942-м году Дунаевский создаёт песню, которую нельзя назвать полузабытой. Это – «Дорогая моя столица», нынешний гимн Москвы. А в 1942-м – песня-откровение, трогающая до слёз, в которой – и боль, и гордость войны. Когда солистка славного ансамбля железнодорожников Марина Бабьяло впервые исполнила эту песню – публика целый час не отпускала её, требовала повторять снова и снова: «Я по свету немало хаживал…». Это было под Улан-Удэ, на станции Дивизионная.

Есть такой стереотип: Дмитрия Дмитриевича Шостаковича считают слабым песенником. Но он автор, как минимум, двух шедевров советской массовой песни («Песня о встречном» и «Родина слышит»), а в начале войны появилась эпическая «Клятва наркому» на стихи ленинградского поэта Виссариона Саянова.

Написана песня в ещё не блокадном, но уже прифронтовом Ленинграде. Эти суровые слова зазвучали в первом фронтовом июле:

Великий день настал, и вышли миллионы

На беспощадный бой за Родину свою

Клянется вся страна наркому обороны:

Мы выполним приказ, мы победим в бою.

От черноморских вод до зыби океана

Один победный клич гремит во всех краях:

Клянемся ускорять победу неустанно

Всей доблестью в труде, всей храбростью в боях.

Клянемся победить и, мужество утроив,

На море, на земле и в небе бить врагов.

Нам приказал нарком, и встал народ героев,

И станут наши дни легендою веков.

Командование отклонило просьбы Шостаковича зачислить его в ополчение. И правильно! Хороший композитор на войне не менее важен, чем хороший генерал.

Современный слушатель вряд ли отнесёт «Клятву наркому» к жанру массовой песни. Это же образцовое произведение для оперного жанра и хора, в лучших традициях. Песня создаёт в нашем воображении панораму: страна собирает силы, могучее воинство готовится к бою. Настрой торжественный, величавый, но не праздничный, как в той же «Песне о встречном». Саянов назвал первый день войны «великим» – и Шостакович развивает именно этот образ в духе высокой патетики. Закономерно, что такие песни стояли у истоков героики Великой Отечественной. Служба начинается с присяги, с клятвы. И Шостаковичу удалось страшным летом 1941-го создать образ победы. Держава, которая рождает и подхватывает столь патетическую клятву, не может проиграть, не способна рассыпаться. Да, «Клятву наркому» почти невозможно петь под гармонику, её вряд ли захочется петь на дружеской пирушке. Этой песне нужно внимать.

Много лет не слышно новых записей «Клятвы наркому», да и старую тиражируют робко. Скажем прямо: сегодня мало кто знает эту песню. Мы разбрасываемся шедеврами, в которых сохранилась поступь истории. Остаётся надеяться, что поворотные, но полузабытые песни войны войдут в репертуар наших лучших хоров и вокалистов. Песни-то могучие! Недаром они работали на Победу с первых дней противостояния. И самое главное: именно с них начиналась песенная летопись Великой Отечественной.

Первая песня войны

В этой статье Вы узнаете о первой песне войны. Какая она была? Кто её написал? Какая у этой песни история? Подробности у нас!

Песня войны: перо как оружие

На огромном столе лежали «Известия» от 22 июня. Подумать только: «Юнкерсы» уже бомбят Житомир и Севастополь, а на первой странице красуются испуганные фотографом марийские крестьяне. Сегодня там, в Куженере, наверняка был митинг, а утром весь колхоз «Красноармеец» соберется у призывного пункта…

Он был один в запертом кабинете, курил папиросу за папиросой и остро заточенным карандашом царапал на листах белой бумаги. Следы борьбы за текст сохранил черновик. «Во всем… они и мы… различны по всему…» – первый приступ. Поэт находит рифму – «тьму» – и начинает работать с образом: «Мы свет и братство… они – разбой и тьму», «Мы – свет и мир… мы боремся…» Он пытается заменить «свет» на «труд», но быстро отказывается от этой идеи. Видимо, полагая, что таким образом из текста пропадет всемирное напряжение, глобальная драма, поэзия истории.

Василию Ивановичу Лебедеву-Кумачу, крупнейшему поэту 1930-х годов, написавшему музыку к множеству кинофильмов, сочинившему десятки патриотических песен и даже «Гимн партии большевиков» (на ту самую музыку А. Александрова, которая в 1943 году станет гимном СССР), основателю и неутомимому сотруднику журнала «Крокодил», почему-то именно этот куплет никак не давался. Первые-то строки сплелись сами собой:

Идет война народная,

Священная война,

И ярость благородная

Вскипает как волна.

Поэт только переставил первую и вторую строки в конец, а безликое «И» заменил на ударное «Пусть».

Первый черновой набросок песни. 22-23 июня 1941 года

В больной фашистской голове

Благоразумья нету и в помине.

Наполеон – и тот обжегся на Москве,

А Гитлер – просто прогорит в Берлине!

Потом на сцену поднялся Всеволод Вишневский. Автор «Оптимистической трагедии» был очень оптимистичен, он оглушал служителей советских муз пророчествами: «Вот здесь сегодня, в Москве, мы говорим – дважды мы были в Берлине, и даем клятву: третий раз будем в Берлине!» Немецкий антифашист Вилли Бредель выступил с обличением германского руководства.

И вот, наконец, финальная резолюция: «Каждый советский писатель готов все свои силы, весь свой опыт и талант, всю свою кровь, если это понадобится, отдать делу священной народной войны против врагов нашей родины!»

К вечеру, когда на квартиру поэта позвонил главный редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг и попросил срочно написать стихи в номер, Василий Иванович уже знал, как будет называться песня, знал, что будет в припеве, знал, в чем заключается гос- и соцзаказ – все это прямо следовало из резолюции.

Первый черновой набросок песни. 22-23 июня 1941 года. Оборот

Поэзия лозунга

Василий Иванович уже два года как въехал в квартиру, и до сих пор не обставил – так и белеют не завешенные номенклатурными трофеями стены. Одни только книжные полки разбавляют кубометры жилого воздуха.

В отличие от Вишневского, который «сорвался» на писательский митинг со своей дачи в Подмосковье, Лебедеву-Кумачу было неоткуда «срываться». Совсем недавно он приобрел участок во Внуково – напротив роскошного двухэтажного особняка Любови Орловой, но дом не достроил. Личного автомобиля у него тоже не было. Из полученной в марте Сталинской премии не потратил ни копейки, а теперь уж понятно, куда пристроить трудовые тысячи. «Все для фронта, все для победы».

При всем при этом его, Лебедева-Кумача, считали придворным поэтом. Хорош придворный поэт, который никогда не видел «царя» – разве только на трибуне Мавзолея. Другое дело, что он – гениальный ретранслятор государственных лозунгов. Соперничать с ним мог разве что Демьян Бедный, к которому Василий Иванович даже слегка ревновал (есть об этом свидетельства в донесениях НКВД).

Но Демьян Бедный не почувствовал перемены, которая произошла в государственно-идеологической сфере, когда большевистский космополитизм в середине 1930-х сменился социализмом с русским лицом. А вот Лебедев-Кумач вписался в поворот блестяще, восприняв и переварив всю лозунговую многоголосицу предвоенного периода с ее церковнославянизмами, жаргонизмами, заимствованиями из фольклора и русской литературы, и, конечно, уже ничем не выветриваемой советской лингвистической неуклюжестью.

«Священная война», как из кирпичиков, состоит из словечек и выражений, роящихся в газетной публицистике того времени. Например, слова «Пусть ярость благородная вскипает, как волна» вполне могли быть вдохновлены вот этой (или подобной) газетной строкой: «Сердца миллионов сжимались в благородном негодовании, и могучие голоса народов нашей родины гремели, как морской прибой» («Литературная газета» от 1 февраля 1937 года об очередном процессе над троцкистами).

Фраза «Насильникам, грабителям, мучителям людей» – вот этой сентенцией: «Мы являемся свидетелями того, как они проявляют себя. Это – насильники, убийцы детей, терзатели пленных» (Юрий Олеша в «Литературной газете» от 26 января 1937 года о том же).

Словосочетание «фашистская орда» вообще было расхожим в те годы: «Беспутных Путн фашистская орда, Гнусь Тухачевских, Корков и Якиров» («Правда» 12 июня 1937 года о «деле Тухачевского»). «Поля ее просторные не смеет враг топтать!» – вот удивительная параллель к этим строкам: «Не позволим гнусным германским фашистам истоптать наши золотые плодородные поля, вышвырнем их за свои рубежи и уничтожим на их же территории!» (23 июня 1941 года, митинг кубанских рабочих, отчет о котором на следующий день опубликовала «Правда»).

Стихотворение напечатали не только в «Красной звезде», но и в «Известиях» – на первой полосе, под огромным портретом Сталина, рядом с указом Президиума Верховного Совета СССР о военном положении. Потом был импровизированный композиторский тендер, который молниеносно выиграл А. Александров, потом репетиция, и уже 26 июня – первое исполнение на Белорусском вокзале.

Газета «Известия» №147 от 24 июня 1941 года

Автора!

После кончины советской власти «Священной войне» досталось от журналистов. В 1991 году в газете «Столица» Андрей Мальгин опубликовал статью, в которой утверждал, что авторство великой песни принадлежит не Лебедеву-Кумачу, а безвестному учителю словесности из Рыбинска Александру Боде. Якобы она была написана под впечатлением от событий Первой Мировой войны и для воодушевления отправлявшихся на фронт воинов.

Журналист утверждал, что видел автограф стихотворения, написанный рукой Боде: его Мальгину показывала дочь учителя – Зинаида Колесникова. Увы, рукопись (если она и была) вскоре исчезла.

В 1990-е годы вышло еще несколько статей, пересказывающих статью Мальгина. После одной из них – статьи краеведа В. Шевченко – родственники поэта подали в суд, который в итоге полностью «оправдал» Лебедева-Кумача, оштрафовав и Шевченко, и «Независимую газету», опубликовавшую текст, на довольно крупные суммы денег. Печальным следствием тяжбы стала болезнь Шевченко и его преждевременная кончина. Сердце.

Всего бы этого не было, если бы журналисты постарались найти черновики «Священной войны». А они сохранились. С ними работали советские исследователи, и в 1966 году в сборнике «Литературное наследство» даже опубликовали тот самый листок, на котором синей кровью вымучивается второй куплет:

Как два различных полюса,

Во всем враждебны мы:

За свет и мир мы боремся,

Они – за царство тьмы.

Мальгин утверждает, что четверостишие прямо заимствовано у Боде, что Лебедев-Кумач заменил в нем только одно слово. Рукопись показывает, что куплет от начала до конца сочинен самим поэтом.

Беловой текст песни. 22-23 июня 1941 года

Автор статьи уверен, что «Священная война» по стилистике, лексике, образному ряду отличается от всего, что было написано поэтом в предвоенные годы. В действительности, «Священная война» – переработанный набор лозунгов. Так же, как и многие иные песни Лебедева-Кумача.

Другие «ревизионисты» указывают, что текст написан трехстопным ямбом, который Лебедев-Кумач никогда не использовал. Однако некоторые стихотворения Лебедева-Кумача написаны именно этим размером.

Былинку немудреную

Окончит пусть мораль:

Прогульщики районные,

В район вам не пора ль?

(О трех непоехавших, 1930 год).

Есть и другие аргументы против авторства Лебедева-Кумача. Но все волны критики бессильны перед тонким листком, исписанным в ночь 22–23 июня.

Вы прочитали статью Первая песня войны. Читайте также:

«Вставай, страна огромная!»: история 5 главных песен Великой Отечественной

«В землянке»

Эта лирическая песня, казалось, могла быть создана только в мирной обстановке – например, для фильма, снятого уже после войны. А на деле сочинили её непосредственно на фронте. Автора песни – журналиста и поэта Алексея Суркова – призвали в самом начале войны на передовую военкором. Должность военного корреспондента не предполагала особого риска для жизни. Обычно журналист отсылал репортаж, написанный уже по результатам какого-нибудь боя. Но не 27 ноября 1941 года.

В тот день командный пункт, на котором находились и журналисты, оказался окружён фашистами. Офицеры и штатские сидели в блиндаже под обстрелом из миномётов. В какой-то момент начальник штаба полка решился пойти на прорыв – он лично пополз к зданиям, где засели немцы, с гранатами, и сумел вывести из строя достаточно вражеских солдат, чтобы прятавшиеся в блиндаже люди рискнули двинуться под ослабшим миномётным огнём.

Когда офицерам и журналистам удалось добраться до своих, их разместили в отапливаемой землянке.

Взяв себя в руки, Сурков начал набрасывать будущую заметку с лирического зачина – описывая обстановку в землянке. И, быть может, от напряжения слова пошли. в рифму, с чётким стихотворным ритмом. Позже Алексей добавил в них любовную линию и отослал в письме любимой жене Софье. Уже в Москве. А заметка вышла своим чередом, без рифмы и без ритма.

В феврале сорок второго в редакцию зашёл композитор Листов – он искал новые тексты для песен. И чтобы непременно с фронта. Сурков вспомнил о «Землянке», отыскал её и переписал для композитора набело. Листов ушёл со стихами, а через неделю вернулся, одолжил у одного из журналистов гитару и спел: «Бьётся в тесной печурке огонь. » Вскоре новый хит разошёлся по передовой, а Лидия Русланова записала пластинку с «Землянкой».

Никто и подумать не мог, что уже летом сорок второго пластинку прикажут уничтожить, а на исполнение песни ансамблями и певцами наложат вето.

Из-за строки «А до смерти четыре шага» чиновники сочли её упаднической! Песню взялся «улучшить» поэт Константин Симонов, заменив крамольные слова более оптимистичными. Но артистов, исполняющих новую версию, на фронте с возмущением освистывали. В конце концов разрешили петь «Землянку» такой, как её создал автор.

«Священная война»

Эта грозная песня была написана буквально сразу после объявления о начале войны – на энергии потрясения. Конечно, не вся сразу. Сначала только стихи. Василий Лебедев-Кумач – которого советский народ хорошо знал по песням «Утро красит нежным светом» и «Широка страна моя родная» – уже примерно через сутки передал текст в прессу, он был опубликован в газетах «Известия» и «Красная звезда». В тот же день её продекламировали и на радио. Поэт был уверен, что ждать, пока у слов появится музыка, нельзя: людям нужны эти слова здесь и сейчас.

Сразу после этого композитор Александр Александров – практически моментально – написал музыку к новой песне. Он тоже торопился и не стал писать и раздавать чистовиков. Ноты написал мелом на доске и собрал певцов и музыкантов. Так, с доски, они и списали композицию и всего за сутки отрепетировали песню.

Её исполнили перед отбывающими на фронт солдатами на Белорусском вокзале.

Уже на втором куплете солдаты встали, вытянувшись во фрунт – словно при исполнении гимна. По окончании бойцы потребовали песню повторить. И снова. И снова. Всего оркестру пришлось проиграть её пять раз подряд. Трудно представить, но. запускать её по радио запретили! Слишком, мол, трагичная – решили чиновники. Надо бы бодрее, веселее, что-то о победе. Бравое что-нибудь.

Многие считают, что текст песни отсылает к саундтреку популярного в то время патриотического фильма «Александр Невский», вышедшего на экраны за три года до того – «Вставайте, люди русские!»

«Тёмная ночь»

Во второй половине войны одной из самых популярных песен стало стихотворное письмо солдата из фильма «Два бойца». Там её исполняет звезда того времени – Марк Бернес в роли легкомысленного балагура Аркадия Дзюбина. В фильме он поёт «Тёмную ночь» под гитару, но в сценарии в этом эпизоде Аркадий именно что пишет письмо домой – и сначала эпизод так и снимали, безо всякой музыки. Однако, как Бернес ни старался, режиссёру Леониду Лукову сцена казалась фальшивой.

Наконец, режиссёра осенила мысль: нужна музыкальная вставка. Надо сыграть на особом сценическом артистизме Бернеса, его умении петь «прямо в душу».

Дальше события развивались стремительно. Луков, несмотря на поздний час, буквально вбежал домой к композитору Богословскому. Слов ещё не было, и Луков доносил свою мысль чуть ли не на пальцах. Богословский сел за рояль и практически сразу выдал мелодию нужного настроения. С этой мелодией оба они побежали уже к поэту Агатову – и тот очень быстро сочинил простой и глубокий по чувству текст. Среди ночи разбудили Бернеса – и фонограмма была готова уже к следующему дню, когда эпизод с солдатским письмом пересняли.

Ещё до выхода фильма на экраны песню выпустил на своей пластинке Утёсов. Он сделал это без спроса, так что без небольшого скандала не обошлось. Но хитом «Тёмная ночь» стала всё равно только после того, как люди увидели и услышали Бернеса – и вскоре её пели под гитару и без неё в госпиталях, а потом и на фронте.

Удивительнее всего было то, что Бернес сумел выучить песню за пятнадцать минут – исполнив её затем без погрешностей. Марк Наумович был известен тем, что каждую песню разучивал по нескольку месяцев – исполнитель он был прекрасный, но на память ему всё ложилось очень долго. Видимо, эффект от ночного появления режиссёра был огромным.

«Катюша»

А эта песня на фронте по популярности опережала и «Священную войну», и любую другую. До сих пор она у нас ассоциируется именно с военными годами. На самом деле впервые её исполнили в тридцать восьмом году и, если вслушаться в текст, девушка в ней поёт о пограничнике, а не о солдате передовой. Даже исполняли до войны песню в основном женским вокалом – с солдатами она никак не ассоциировалась. А вот на фронте она на любой голос «ложилась».

Автором текста был Михаил Исаковский. По-настоящему известным поэтом-песенником он стал во время войны, и, возможно, в том числе благодаря «Катюше». Его перу принадлежат также такие известные песни, как «Враги сожгли родную хату» и «В лесу прифронтовом», а после войны, после выхода на экраны фильма «Кубанские казаки», вся страна пела «Каким ты был, таким ты и остался» и «Ой, цветёт калина».

Впрочем, на фронте в песне далеко не всегда оставались все старые слова. Её то и дело переделывали, придавая более угрожающий оттенок. В ходу были также непристойные варианты, которые обещали фашистам много чего интересного.

Всё дело было в мелодии – одновременно бодрящей и со знакомыми народными мотивами. Она словно сама шла из горла, с ней не страшно было обращаться «по-свойски». Многие бойцы вообще были уверены, что «Катюша» – народная песня, и уверяли, что слышали, как её пела мама или бабушка. А 10 января 1943 года во фронтовом издании «На штурм» был опубликован совсем особенный её вариант – посвящённый подвигу настоящей Катюши, комсомолке Кате Пастушенко:

Когда враги вдруг налетели стаей

и замолчал внезапно пулемет,

Катюша наша, девушка простая,

одна рванулась заменить расчет.

Девушка была санитаркой и во время атаки немцев перевязывала своих раненых. Но услышала, что заглох пулемёт, и поняла, что на ногах теперь она одна. Девушка метнулась к пулемёту, хладнокровно подпустила фашистов поближе, чтобы косить их гуще, – и срезала тридцать солдат, сорвав атаку. Был и вариант, посвящённый бойцу Кате Ивановой, героине Сталинграда, также санитарке, которой пришлось взять в руки пулемёт:

Наш вишневый сад в цветенье снова,

И плывут туманы над рекой.

Выходила Катя Иванова

На высокий берег, на крутой.

Выходила – твердо порешила

Мстить врагу за Родину свою,

Сколько воли, сколько хватит силы,

Не жалея молодость в бою.

Быть может, в каждом отряде, где была своя боец Екатерина, был и свой вариант «Катюши». Кстати, Катя Иванова, сначала санитарка, потом пулемётчица, прошла всю войну – встретила Победу на Балканах. Заслужила несколько боевых наград. Таких Кать было немало. Удивительно ли, что в одном из вариантов песни Катюша – именно санитарка?

Раны Катя крепко перевяжет,

На руках из боя унесёт.

А на Керченском полуострове случилась интересная история с участием песни. Тихим летним вечером красноармейцы услышали из фашистского окопа свою «Катюшу» – видно, немцы захватили пластинку. Песня на ней была только одна, и немцы ставили её раз за разом, по кругу. Такое свойское обращение с «Катюшей» вдруг очень задело красноармейцев, и они бросились в атаку. Пластинка была отбита. Вместе с патефоном.

«Синий платочек»

Артисток, приезжающих на передовую, «платочек» просили спеть практически обязательно. У этой песни существовало несколько разных вариантов. В самой же первой версии слов не было вовсе. После раздела Польши в 1939 году в советском теперь Белостоке еврейский композитор и музыкант Ежи Петербурский написал вальс для Белорусского джаз-оркестра – состоявшего преимущественно из бывших польских граждан.

Слова к вальсу написал – только через год – москвич Яков Гольденберг. В ней не было ни слова про шинель и пулемётчика – это была песня о временном расставании влюблённых.

«Платочек» стал хитом моментально. Его исполняла даже Изабелла Юрьева, которая, казалось, не признавала ничего, кроме романсов, и такой же любитель романсов Вадим Козин. Неудивительно, что именно на эту сверхпопулярную мелодию в первые дни войны поэт Борис Ковынев написал новый текст:

Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа

Киев бомбили,

Нам объявили,

Что началася война.

В этом варианте во время войны песня также разошлась широко – её упоминание можно встретить во многих книгах середины века. Но настоящим фронтовым хитом песню сделали Клавдия Шульженко и солдат Михаил Максимов, сочинивший строки, где было знакомое всем «Строчит пулемётчик за синий платочек». По одной легенде, сама Шульженко, услышав, что Максимов сочиняет стихи, попросила его сочинить более «боевую» версию, по другой – молодой поэт подошёл к известной певице сам и, борясь со смущением, показал свою версию «Платочка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов