в сасанидском иране ведущей религией до vii в был о

Религия при Сасанидах и утверждение ислама в Иране

Религия при Сасанидах и утверждение ислама в Иране

Арташир, владыка одной из областей на юго-западе Ирана, поднял восстание против парфян в 224 г. н. э. Война с парфянским царем Артабаном V завершилась победой Арташира, происходившего из рода Сасана, и его коронацией. К власти в Иране пришла новая династия Сасанидов, объединившая страну на четыре столетия. Эпоха Сасанидов стала временем максимального процветания зороастризма, утвердившегося в качестве государственной религии. Это подтверждает принятый Арташиром I после коронации новый царский титул – «Поклоняющийся (Ахура-) Мазде, бог, царь царей Ирана, происходящий от богов», а также основание нового, в городе Истахре, большого храма огня, превратившегося в общегосударственное святилище. Новый правитель сосредоточил в своих руках всю полноту гражданской, военной и религиозной власти. В религии Ирана, кроме почитания Ахура-Мазды и Митры, большое значение приобрел культ Арташира, центром которого стал храм в гроте Накш-и-Раджаб.

Превращение зороастризма в государственную религию, борьба с учением Мани и другими ересями потребовали создания крепкой религиозной организации и подняли значение жречества. Верховный жрец (магупат) являлся главным сановником у царского трона и во многом определял политику империи Сасанидов.

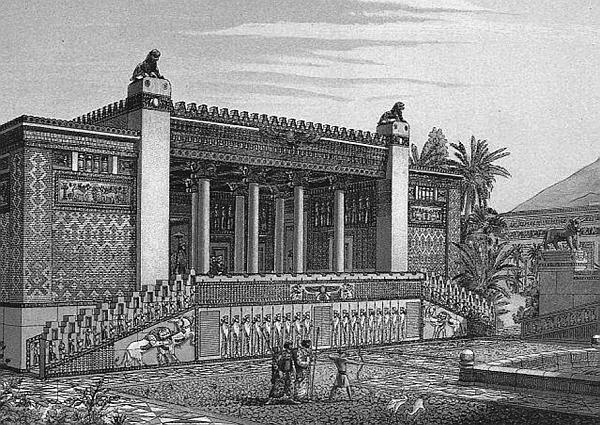

С деятельностью одного из магупатов Атурпата Михраспанда и была связана реформа зороастрийской «церкви» – магустана. Верховный жрец получил титул магупата магупатов (аналогично титулу правителя – царь царей), а при дворе Сасанидов появляются несколько жрецов из разных областей Ирана. Вероятно, по инициативе Атурпата происхождение сасанидских правителей стали возводить к древним персидским царям из дома Ахеменидов. В это же время в религиозном искусстве и литературе стало популярным олицетворение божества «царской предназначенности» и символа благополучия царствующей династии – Хварены. В IV в. н. э. в Иране возник и новый тип зороастрийских храмов – открытые со всех сторон павильоны, резко отличавшиеся от святилищ Ахеменидов и раннесасанидской эпохи.

Иранское блюдо эпохи Сасанидов

Изображение Шапура III на монете периода его правления

При Сасанидах была составлена и новая редакция Авесты. Священная книга зороастризма разделялась на 21 часть, и важнейшие из них были переведены с древнего наречия на среднеперсидский язык эпохи Сасанидов. В итоге получился довольно сложный и не до конца понятный даже переводчикам-знатокам текст, снабженный разъяснениями, он получил название «Зенд Авеста», которое значит приблизительно «комментированная Авеста» (Zend – «предание»)[3].

Важность составления новой редакции Авесты, как и укрепления авторитета зороастризма вообще, были насущной необходимостью для сасанидских правителей. Ведь уже в III – IV вв. в Иране стало распространяться христианство – официальная (со времен императора Константина) религия Рима, соперника державы Сасанидов в борьбе за влияние на Ближнем Востоке. Во время продолжительного царствования Шапура II (309-379 гг.) начались преследования христиан в Персии. Что царь при этом действовал скорее из политических соображений, чем из религиозного фанатизма, видно из того, что гонения совершенно не затронули иудеев. Однако уже его сын Ездигерд I – «грешник», как называли его жрецы, – относился к христианам терпимо. Часто война с Римом обостряла враждебное отношение к христианам, а мир, наоборот, обычно обеспечивал свободное исповедание веры для обеих сторон – и для персов в Римском государстве, и для христиан в Иране.

Кроме манихейства и христианства, конкурентом зороастризма в сасанидский период стало учение маздакизма, идеологическим источником которого многие считают манихейство. О правомерности таких взглядов свидетельствует сходство некоторых мировоззренческих принципов и в первую очередь дуализма, присущего обоим этим религиозным направлениям. Названия «маздакизм», «маздакитское движение», «маздакиты» происходят от имени Маздак, под которым был известен главный проповедник этого учения и руководитель движения.

Личность Маздака еще более загадочна, чем личность Мани. Местом его рождения в разных источниках называют разные города в Восточном Фарсе, Хорасане, Азербайджане. Современные исследователи склоняются к мысли, что он был выходцем из города Суз, имевшего смешанное ирано-семитическое население.

Критика социальных идей Маздака в трудах исламских историков полностью заслонила религиозно-философскую сущность его учения, которая основывалась на манихейских воззрениях. Как и манихейство, маздакизм считал основой мирового процесса борьбу между светлым началом (добро, порядок) и темным злым началом (случайность, хаос). Эсхатология маздакизма – победа добра над злом в этом мире и устранение социального неравенства – одна из вех на пути к этой победе.

В 528 г. после диспута между зороастрийскими жрецами и Маздаком последний был обвинен в отступничестве от «праведной веры», схвачен и казнен.

После казни Маздака и последовавшего за ней подавления маздакитского движения в Иране отдельные маздакитские общины в Средней Азии и Азербайджане еще сохранялись до XIV в.

На рубеже VI-VII вв. начался упадок государства Сасанидов. Длительные войны с Византией, усиление сепаратизма в провинциях истощили силы государства. А в это время к юго-западу от Ирана началось объединение арабских племен, исповедовавших новую религию – ислам. Арабы нанесли поражения войскам Сасанидов, и уже в 642 г. Иран был ими фактически завоеван. Поначалу они намеревались просто внушить местному населению уважение к правилам ислама. Теоретически приверженцы других религий, прежде всего христианства и иудаизма, могли продолжать исповедовать свою веру при условии уплаты особого дополнительного налога.

Совершенно другая ситуация сложилась с поклонниками зороастризма, положение которых на родной земле становилось все более угрожающим. Исламизация Ирана положила конец зороастризму как широко распространенной и тем более официально господствующей религии. Приверженцы Заратустры не имели права занимать государственные должности, получать образование; вообще, их считали гражданами третьего copra. Постепенно зороастрийцев вытесняли из городов и центральных областей в глухие деревни и отдаленные, труднодоступные районы. Так верования целой великой страны стали рассматриваться как религия нищеты и отсталости, а огнепоклонники стали преследуемым меньшинством, причем значительная часть их, не выдержав преследований, стала мигрировать в Индию, где уже с VIII в. возникла, а затем в ходе последующих миграций все возрастала община парсов. В самом Иране в XVII в. существовало 14 зороастрийских сект, в основном небольших общин. Впрочем, многое из идей зороастризма было воспринято исламом и особенно его отдельными сектами, как, например, исмаилитами.

Массовые обращения, в основном с помощью силы, подорвали численность зороастрийцев. Сегодня в мире насчитывается лишь около 125 тыс. зороастрийцев. Наибольшее их количество – 80 тыс. – проживает в Индии, где они известны как парсы, или люди из Парса, или Персии. Они проживают в основном в Западной Индии, в районе Бомбея и Гуджарата, и занимаются преимущественно торговлей. Общины парсов характеризуются сплоченностью. Правила и обряды своей религии они соблюдают неукоснительно. Остальные сегодняшние зороастрийцы разбросаны по всему свету. Около 5 тыс. из них поселились в Северной Америке, из которых 1500 – в Южной Калифорнии. В Европе насчитывается не более 1 тыс. почитателей Заратустры.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

В сасанидском иране ведущей религией до vii в был о

В состав Парфянского государства Парс входил на правах одного из вассальных царств. Его правители из династии Базрангидов во II в. до н. э. приняли титул «шах». Последний царь этой династии был свергнут и убит одним из мелких владетелей в Парсе — Папаком из рода Сасана в 208 или 209 году. Умер Папак в 222 году. Его сын Ардашир сверг последнего парфянского царя Артабана IV, истребил весь парфянский царский род и в 226 или 227 году короновался шахиншахом Ирана.

Ардашир I 222/227-240

Шапур I 240 ок. 272

Хормизд I Ардашир 272-273

Варахран II 276-293

Варахран IV 388-399

Иездигерд II 439-457

Хормизд III 457-459

Кавад I (вторично) 499—531

Хосров I (Аноширван) 531—579

Варахран VI 590-591

Кавад II Широс 628

Ардашир III 628-629

Иездигерд III 633-651

Персидское царство было завоёвано арабами. Иездигерд III бежал в Среднюю Азию, но где-то в районе Мерва погиб.

Далее на территории Ирана правили хоть и разные по происхождению, но только мусульманские династии.

Использованы материалы кн.: Сычев Н.В. Книга династий. М., 2008. с. 586-587.

Раннесасанидское государство

В 3 в. судьба сасанидского государства решалась на его западных границах. Через три года после коронации новый царь царей (шаханишах), Арташир 1, повел персидскую армию в Сирию и Малую Азию.

Угроза персидского вторжения была настолько серьезной, что в 232 г. римскую армию в Северной Месопотамии вынужден был возглавить император Александр Север. Римлянам не удалось достичь иранской столицы, но в то же время они добились некоторых успехов в Армении. Стычки на границе не прекращались до 237 г. Сын шаханшаха и его наследник Шапур, командовавший персидской армией, овладел Хатрой в Месопотамии, но не добился решающей победы. В 242 г. император Гордиан 3 снова начал военные действия. В течении двадцати лет провинции Месопотамии испытывали ужас чужеземных вторжений. Ни один год с 242 по 260 г. практически не был спокойным.

Успехи Шапура 1 на западе показали силу и сплоченность молодого государства или, может быть, скорее слабость Рима: Шапуру 1 в год смерти пришлось еще пережить позор поражения. Во 2-3 вв. основной торговый путь между Западом и Востоком стал проходить напрямик из Месопотамии к Средиземному морю через Сирийскую степь, чтобы миновать трудные перевалы в Закавказье и Армении, где бушевали почти непрерывные войны. Нейтральный оазис Пальмира (Тадмор) среди пустыни стал важным перевалочным пунктом для международной торговли, здесь выросло государство, при царице Зенобии заявившее претензии на великодержавное положение на Ближнем Востоке; однако оно было уничтожено римским императором Аврелианом. Персидский корпус, посланный на помощь Зенобии, был разгромлен. Но и этот успех Рима не нарушил устойчивости западных границ Ирана.

Начиная с середины 4 в. основной границей, которую приходилось удерживать Ирану, стала восточная. Здесь, как и ранее на западе, Сасаниды начали с крупных военных успехов. В царствование Арташира 1 здесь происходило постепенное укрепление власти Ирана с опорой на союз с местными династиями, но и позже продолжали существовать полусамостоятельные царства, которыми правили владыки стары, досасанидских династий. Вероятно, впервые между 245 и 248 гг. шаханшах Шапур 1 предпринял большой завоевательный поход в пределы восточных земель. В результате на востоке Иранского нагорья был основан новый «царский» город Нишапур; на монетном дворе древнего города Мерва чеканились золотые «денары» Шапура 1, а его сын Нарсе получил в удел все только что завоеванные восточные провинции. Этот удел назывался «Сакастан, Турестан и Инд до побережья моря» и сохранялся, судя по надписям, по крайней мере до 20-х годов 4 в.

После походов на восток Шапур 1 и до середины 4в. сасанидские цари вряд ли вели какие-нибудь серьезные войны на востоке своей державы: все их силы в то время были исчерпаны тяжелой борьбой на западных границах. Первое достоверное сообщение о восточной войне Шапура 2 датируется началом 357 г. Шапур в это время с трудом сдерживал натиск «враждебных племен», пытавшихся перейти границу Ирана. Он нес большие потери в упорной борьбе и в конце концов в 358 г. заключил с ними «союзный договор». Затем он втянулся в войны на западе и получил возможность для активных военных действий на востоке лишь в самом конце 60-х годов 4 в., когда, вероятно, и предпринял большой поход, окончательно сокрушив Кушанское царство. Территоря Кушанского царства была включена в новый важнейший удел, называвшийся «царством Кушан» (Кушаншахр). Им владели сасанидские царевичи, имевшие право выпуска собственной серебряной и золотой монеты. Во всех этих событиях принимали участие кочевники-хиониты, в то время выступавшие как союзники Сасанидов.

Общественное и государственное устройство Cасанидского Ирана

К моменту захвата власти Сасанидами в Иране было велико число «союзных» полузависимых царств и областей. Некоторые из них были просто крупными имениями, охватывашими ряд сельских общин, но хозяева имений действовали в них как маленькие государи. Уже в системе парфянского государства они быи столь независимы, что от политической ориентации того или иного царька иногда зависела судьба царства. Тенденция отдельных правителей к сепаратизму проявлялась в любой сложной политической ситуации. В сущности, и переход власти в Иране от парфянской династии к сасанидской, первоначально захватившей власть в Парсе, был проявлением именно такой тенденции, бывшей чертой процесса феодализации общества.

Сасанидский период характерен постепенно растущей централизацией, однако и раннесасанидское государство первоначально представляло собой лишь федерацию отдельных царств и более мелких владений, находившихся в разной степени зависимости от центральной власти, по-разному связанных с ней экономически. В раннесасанидских надписях все еще упоминаются прежние местные полузависимые «цари» в различных областях Закавказья, Ирана, Месопотамии. Однако уже при Шапуре 1 была уничтожена самостоятельность ряда шахров. Часть ранее автономных царств стала управляться сыновьями царя царей Ирана. Лишь царство Элимаида в Западном Иране просуществовало до середины 4 в., и цари Элимаиды, так жа как и вдадетели завоеванных Сасанидами кушанских земель, сохранили право выпуска собственной монеты.

Управление важных областей сасанидскими царевичами, как и сходный по функции и возникший в результате той же ситуации институт шахрабов, прекращает свое существование к концу 5 в. На быстрый процесс феодализации указывает растущий сепаратизм владетелей отдельных шахров и более мелких областей.

Создание Сасанидской державы было попыткой создать централизованную империю, которая (подобно Танской в Китае) была бы основана на раннефеодальных общественных отношениях.

В середине 3 в. в Иране происходит значительное перераспределение земельного фонда. Растет царский дстакерт, постепенно охвативший значительную часть территории государства. Расширение царских земель шло за счет сокращения уделов крупной знати и земель, приписанных ранее к самоуправляющимся городам. Однако в то же время источники отмечают крупные и все увеличивающиеся пожалования земель из этого фонда как знати, так и храмам. В особенности растет землевладение зороастрийских храмов. Шаханшахи жалуют храмам не только земли, но и стада, сады, виноградники, рабов и т.д. Из царских пожалований, а также из дарений знати на благотворительные цели и отправление определенных литургий складывались весьма крупные владения. Основной доход с этого имущества шел храмам, а на долю жертвователя осавался очень небольшой процент. В одной из своих надписей Шапур 1 объявил, что он жертвует храмам и этот процент, которые составлял ежегодно тысячу ягнят, более двух тонн зерна и громадное количество вина.

В некоторых крупных частновладельческих хозяйствах, в особенности в западных районах Ирана, использовались рабы, хотя нет достоверных свидетельств о том, что рабский труд являлся основой их экономики. Напротив, уже к 3 в. восходят данные источников о частичном освобождении рабов, наделении их землей для ведения собственного хозяйства. «Рабское служение» в таких случаях занимало от 1/3 до 1/10 времени раба и часто конкретно выражалось в предоставлении ему определенной дли дохода с участка, который он возделывал, что постепенно приближало его в социальном смысле к закрепощенному общиннику. Чаще всего рабы использовались в ремесле и домашнем хозяйстве. В раннесасанидский период известна и практика поселения военнопленных на царских землях; та же практика существовала в крупных хозяйствах, причем иногда «рабами» храма становились (по разным причинам) даже крупные вельможы. Их «рабская служба» заключалась в том, что они возводили на свои средства различные постройки.

Международная торговля

Международная торговля сохраняла при Сасанидах огромное значение. Важнейшие пути, пересекавшие Иран, сложились в основном к началу 1 в. н.э. Ответвление «царской дороги» от Герата (ныне в Афганистане) шло на север, к Мерву, и далее в Самарканд, где этот путь, вероятно, сливался с Шелковым путем из Китая по оазисам Восточного Туркестана. Район Малой Азии и Сирии связывались с Шелковым путем сухопутной дорогой вдоль Евфрата, выводившей к гаваням Персидского залива, или древней караванной дорогой из Сирии через Иран. Вне контроля Парфии и сасанидского Ирана были морской путь в Индию (через Красное море и Персидский залив), вновь открытый к середине 1 в. н.э.

Как и в парфянский период, в сасанидскую эпоху известны крупные международные торговые рынки. Но международная торговля была тесно связана с политикой: медь и железо считались «стратегическим товаром», и византийские императоры запрещали продавать их персам.

Религия Ирана

Картир был не только создателем первого канона государственой религии, но еще более политиком. В своих надписях он пишет об основных итогах своей деятельности по созданию государственной религии.

В хаосе различных вероучений, сект и школ эпохи падения эллинизма шли поиски единого «религиозного языка», напряженная борьба, ценою больших жертв подготовившая почву для успеха «великих религий». Но именно зороастризм как религия, традиционная для Ирана, мог скорее всего занять в переработанном виде место идеологического фундамента централизованного государства, и поэтому увлечение манихейством Шапура1 и части иранской знати было лишь эпизодом. Во вновь завоеванные области вместе с сасанидскими войсками шли и зороастрийские жрецы Картира.

Судьба «пророка» Мани была трагична. Он был казнен через несколько лет после смерти своего царсвенного покровителя; его учение было объявлено вреднейшей ересью, и, несмотря на отдельные благоприятные для манихее обстоятельства, члены этой секты вынуждены были действовать тайно.

В 484 г. сирийская церковь в Иране официально приняла несторианское веросповедание, в византийском православии считавшееся ересью, и порвала с византийской церковью. Кроме того, в Иране и особенно в Закавказье был распространен монофизитский толк христианства, который в Византии также считался еретическим. В конце 5 в. несториане и монофизиты были легализированы иранским правительством.

Новая реформа зороастризма, предпринятая главным жрецом страны (магупатом) Атурпатом Михраспанданом, являлась результатом этих событий и также сопоровождалась разного рода «чудесами». Ее существо в формулировке зороастрийских жрецов мало отличалось от реформы Картира: действуя по приказу Шапура 2, Атурпат «очистил от скверны и наново возродил древнюю веру», проведя новую кодификацию «Авесты»

Позднесасанидская держава

В 5 в. в Иране завершается установление раннефеодальных социально-экономических отношений и возрастает политическое могущество емельных магнатов. Следует лишь вкратце упомянуть об историческом эпизоде маздакиского движения и о последнем возвышении централизованой сасанидской монархии

Сделав Маздака своим ближайшим советником и пожаловав ему титул верховного жреца, Кавад хотел воспользоваться его авторитетом и абстрактныи призывами к общему благу и равенству, чтобы нейтрализовать опозицию при дворе и среди духовенства. Для него это было временной политической акцией, направленной на ослабление позиции крупных вельмож,превратившихся к тому времени почти в независимых правителей в своих землях, и получение широкой опоры у азатов и служилой знти. Но вскоре движение уже нельзя было втиснуть в рамки контролируемого процесса. Лозунг об уравнении собственности у богатых и бедных, был лишь «революционной интерпретацией» в низах зороастрийских формул о духовном равенстве, н он пользовался большой популярностью, и сторонник Маздака получили на время безраздельую власть в стране. Размах движения потребовал консолидации сил знати. В 496 г. цаский совет сестил Кавада с престола и заточил его в тюрьму. На престол Иран был возведен брат Кавада. Однако, бежав из тюрьмы, Кавад опять получил помощь у государя эфталитов, на дочери которого он был женат, и в 499 г. при поддержке эфталитских отрядов снова занял престол Ирана. Но в новых обстоятельствах он не мог уже поддерживать маздакитов. Широкие реформы налогобложения, объявленные Кавадом (их провел в жизнь его сын Хосров 1), откололи от крайних маздакитов мелких землевладельцев. За прошедшее дстилетие мелкопоместная аристократия заняла ключевые позиции и в армии, и в администрации и могла стать сильной опорой центрального правительства. Кавад отходит от маздакитов. В 528 г. после диспута между зороастрийскими жрецами и Маздаком последний был признан «отступником от праведной веры», схвачен и казнен. Его последователей ждала жестокая кара.

С подавлением движения маздакитов процесс феодализации Ирана можно считать законченным. Закреплению нового социально-экономческого порядка, прежде всего в интересах мелкой феодальной знати, служила сильная централизованная царская власть, установившаяся при последних Сасанидах и направленная на подавление сепаратизма крупных феодалов. Как на всем Ближнем Востоке, в Иране средневековье наступило в резуьтате внутренних процессов.

Последние завоевания сасанидов. Южная Аравия

Дальнейшая история сасанидского Ирана выходит за рамки эпохи древности. Скажем о ней лишь вкратце. Годы правления последних Сасанидов казались временем небывалого процветания державы. Сын Кавада Хосров 1 провел решительные меры по упорядочению всей государственной, военной и налоговой системы и, казалось, вновь создал централизованнцю империю. Около 570 г. персы завоевали Йемен на Аравийском полуострове и обеспечили себе господство на морских путях в Красном море.

Завоевание Южной Аравии вовлекло в орбиту мировой истории еще одну, до той поры почти совершенно изолированную цивилизацию.

Классовое общество и государство самостоятельно возникли а юго-западе Аравии еще во второй половине 2 тысячелетия до н.э. Это была цивилизация южноаравийских семитских племен (отличных по языку от арабов), распространившаяся в 1 тысячелетии до н.э. и на территорию Африки(совр. Эфиопию). Два фактора определили своеобразие этой культуры: положение на перекрестке торговых путей, связывавших Средиземноморье с Восточной Африкой и Индией, и большая отдаленность от всех других государств. Здесь была создана высокая техника ирригации. Соседство скотоводческих арабских племен способствовало возникновению обмена на границе оседлой и кочевой зон. Особое значение в экономике Южной Аравии получили производившиеся здесь благовония, высоко ценившися во всех древних странах. Культура благовоний стала освой сказочных богатств, заслуживших Йемену прозвище «Счастливой Аавии».

Культура сасанидского Ирана

Выше уже говорилось о реформах зороастритизма, проведенных Картиром. Уже к позднесасанидской эпохе относится введение так называемого авестского алфавита, созданного специально для записи зороастрийских религиозных текстов. Тогда же был создан словарь авестских слов с их переводом на среднеперсидский.

Не меньшим, чем вклад Ахеменидов, был вклад искусства парфян и восточноримских провинций. Рельефы парфянской эпохи отражают, в сущности, те же идеи, что и рельефы сасанидских шаханшахов: они также прокламировали законность династии и победы царей.

Из разного рода источников известно около сотни названий рзличных религиозных, литературных и научных произведений сасанидской эпохи; несколько десятков сасанидских книг разных жанров было переведено на арабский, а затем и на новоперсидский языки в эпоху средневековья. Несомненно существование эпоса, наполненного квазиисторическими именами царей, героев и целых династий. Этот жанр литературы был неразрывно связан с религиозными сочинениями, но, по-видимому, не соприкасался с реальной историей, о чем свидетельствует хотя бы то, что генеалогия династии не простиралсть далее ближних предков Арташира 1.

Заключение

Литература:

История древнего мира. [Кн.3] Упадок древних обществ. Луконин В.Г. «Сасанидская держава в 3-5 вв.» Москва 1982

Иран в 3 веке. Новые материалы и опыт исторической реконструкции. Луконин В.Г. Москва 1979

Культура и экономика древнего Ирана. Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Москва 1980.

Далее читайте:

Род Сасанидов (краткий очерк с иллюстрациями).

Йездигерд I, [Язгард] шах Ирана в 399—421 гг.

Вараран — Варахран (Бахрам) V (421—438/9), шах Ирана, сын Йездигерда I.

Пероз (Фируз I), шах Ирана с 459 г. по 484 г.