акробаты на празднике в окрестностях парижа

Акробаты на празднике в окрестностях парижа

Вы используете устаревший браузер.

Пожалуйста, обновите его.

Коллекция Государственного Русского музея

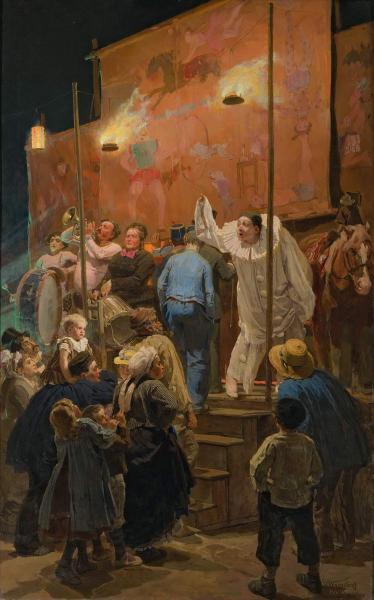

Акробаты (На празднике в окрестностях Парижа)

Пост. в 1897 из Царскосельского Александровского дворца

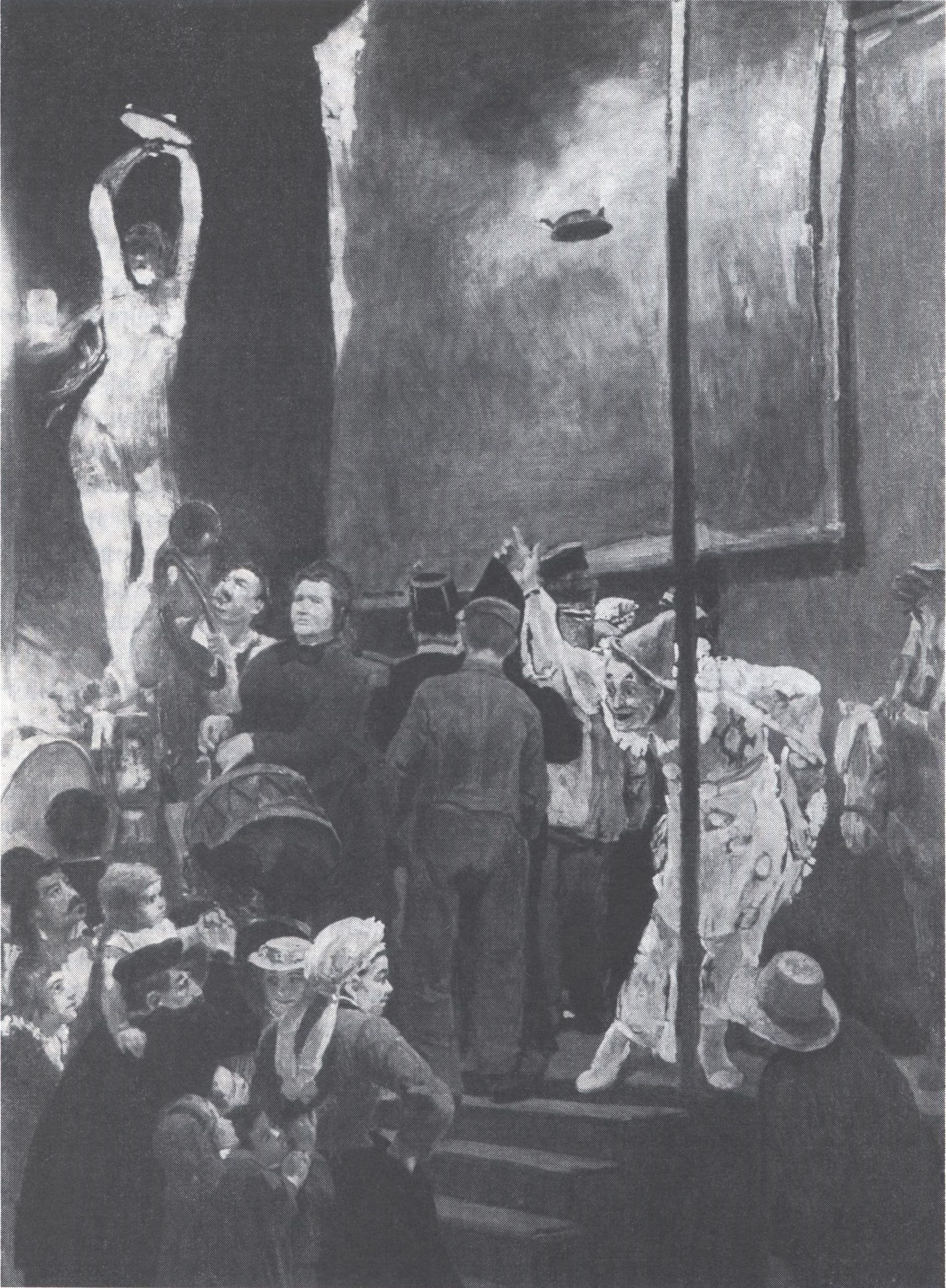

Работа написана в 1877 в Париже. Получив к этому времени в России звание мастера бытового жанра, тонкого психолога и знатока народных образов, художник рисует французские типы с таким же удовольствием, с каким писал русские, находя в них сходные черты. Но в этом полотне художник отступает от своей обычной манеры последовательного и обстоятельного рассказчика. И, хотя художник по-прежнему внимательно приглядывается к наиболее интересным типам жителей предместья Парижа, к их одежде и позам, манере держаться, но на этот раз его больше увлекает передача общего настроения, состояние общей эмоциональной приподнятости, охватывающей толпу, окружающую балаган. Тревожный свет горящих плошек выхватывает из мрака почти фантастические от грима физиономии комедиантов, их изломанные позы, странно вытянутые фигуры, как бы парящие над зрителем. В дальнейшем художник уже не будет возвращаться к манере, в которой он написал своих «Акробатов»: она не свойственна его ясному и цельному видению мира. Но именно после Парижа он почувствовал в себе призвание быть русским художником, говоря: «Я только Русью жил. «. Он обращается к миру поэтического народного творчества. И здесь В.М. Васнецову принадлежит особое место первооткрывателя.

Глава пятая. Поездка Васнецова в Париж. Встречи с Репиным, Крамским, Поленовым, Ковалевским и другими русскими художниками. Картина «Акробаты (на празднике в окрестностях Парижа)». Первый эскиз маслом картины «Богатыри»

К 1876—1877 годам относится поездка Васнецова за границу. Репин, живший тогда в Париже в качестве пенсионера Академии художеств, звал к себе Васнецова, с которым был дружен еще в ученические годы. «Дорогой мой Виктор, — писал Репин в конце 1874 года, — вот тебе мой совет. Копи теперь деньгу, сколько можешь, к маю месяцу и в мае приезжай сюда (годичная выставка здесь). Если успеешь по дороге посмотреть что — хорошо, а не успеешь — ладно.

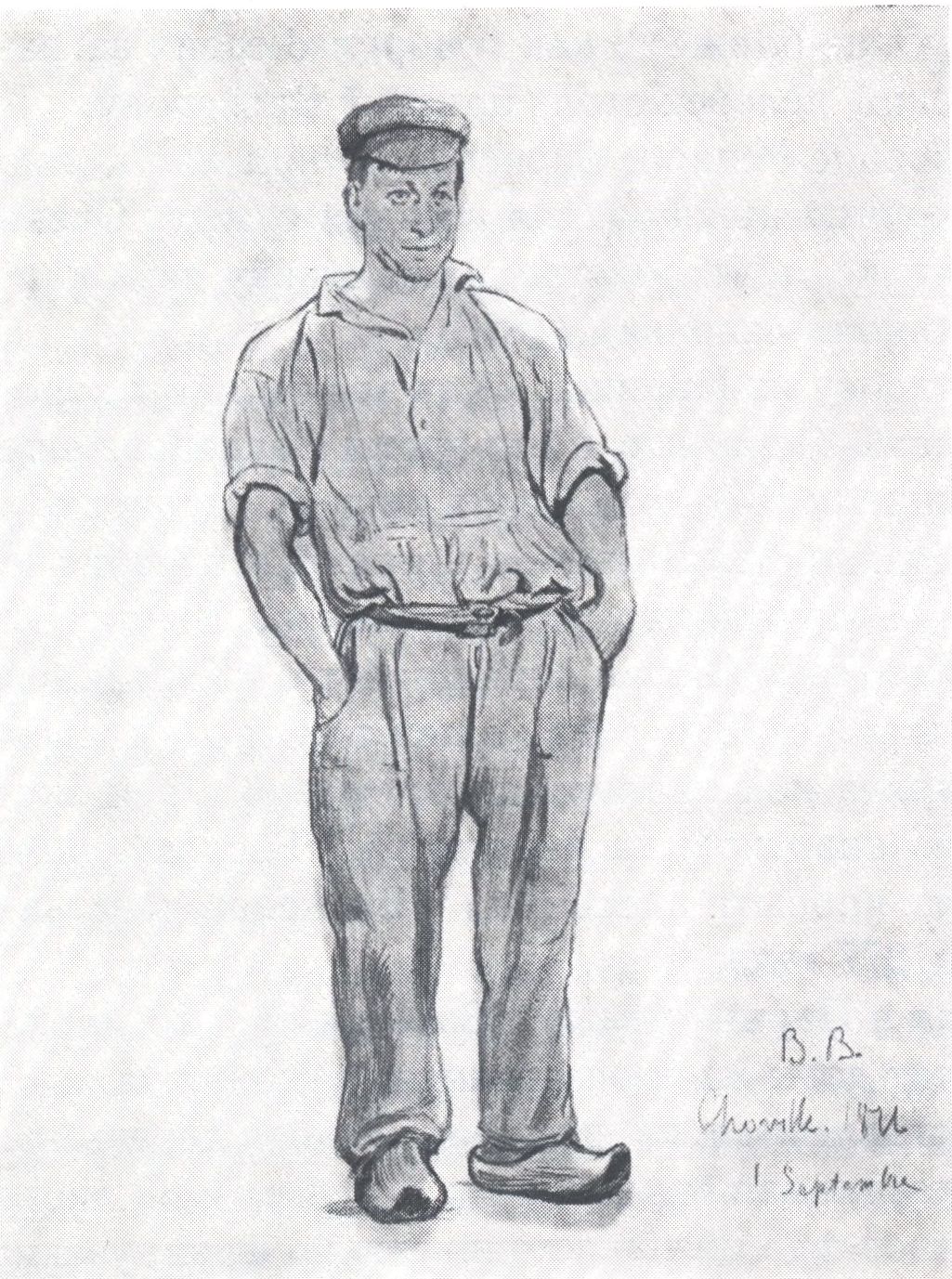

Рабочий в кепи и сабо. 1876. Рисунок

Несмотря на гостеприимное приглашение Репина, Васнецов не приехал к маю 1875 года, очевидно, ему не удалось скопить нужную для поездки сумму. Очень может быть, что его задерживало окончание и устройство на выставку двух картин: «С квартиры на квартиру» и «Картинная лавочка» (1876).

Казалось бы, что Васнецов приехал в Париж между 18 февраля и 26 марта (ст. ст.) 1876 года, но этому противоречат даты на произведениях художника, сделанных во Франции: дата «1875», поставленная на рисунке «Кроны деревьев», с французской надписью (Киргизская картинная галерея в г. Фрунзе) и на листе заграничного альбома, с зарисовками типов французов и подписью по-французски: «V. Wasnetzoff, Paris, 1875—1876» (Третьяковская галерея); дата «75», поставленная Васнецовым на первом эскизе маслом «Богатырей» (Дом-музей В.Д. Поленова), сделанном вскоре по приезде в парижской мастерской В.Д. Поленова, исключается, так как оказалось, что она сделана позднее.

Васнецов приехал в Париж, имея всего десять франков. Но там еще находились Репин и Поленов, готовившиеся к возвращению на родину, и они дружески приняли Васнецова. В Париже в те годы работали Крамской, Савицкий, Ковалевский, Беггров; там же находился Боголюбов, являвшийся неофициальным представителем Академии художеств. С ним друзья и знакомые Васнецова были в хороших отношениях.

Пастух овец. 1876. Рисунок

Все они посещали мастерские видных художников Франции, парижские выставки и, главное, Салон; посещали и выставки импрессионистов. Художественная культура Запада живо интересовала русских художников, работавших в Париже.

Надо полагать, что беседы Крамского с Васнецовым в Париже касались многих проблем, интересующих русских художников и имеющих для них большое принципиальное значение. Васнецов находил у Крамского поддержку в близком для него вопросе о родном национальном искусстве. В Крамском он находил также друга и советчика в отношении понимания многих практических и теоретических проблем русской действительности и искусства. Весь документальный материал, относящийся к парижскому периоду их совместной жизни, дает основания для такого вывода.

Воспоминания П.О. Ковалевского о встречах его с Васнецовым в Париже, написанные по просьбе Стасова, тепло обрисовывают Васнецова как человека, знакомят с образом его жизни за рубежом, дают ясное представление о характере и интересах Васнецова, о его глубоком патриотизме. Ковалевский писал Стасову: «В мае 1876 года я приехал из Рима в Париж. Как-то раз, где-то в ресторане, я встретился с Васнецовым. Прежде, в Петербурге, мы знали друг друга, симпатизировали один другому, но, собственно, близки не были. Здесь же, в Париже, мы сразу сошлись очень близко. В нем я нашел много тех сторон, которых, пожалуй, не было в других наших собратьях. Некоторые были много старше и солиднее, в других не было той простоты, без которой трудно бывает скоро сойтись на короткую ногу. Он был не прочь пошутить, был очень прям и откровенен, отзывчив на все новое и старался сейчас себе это уяснить. Часто мы за бутылкой дешевого французского вина болтали с ним за полночь. Но это первое наше общение было прервано моим отъездом в Нормандию, а его — в деревню. Там он поселился у крестьянина, кажется, в Медоне, недалеко от Парижа. Писал этюды, пейзажи. Он хорошо сошелся со своими хозяевами и узнал простого французского человека. Он и здесь, как в России, очень интересовался простым сословием. Помню, он мне часто говаривал, что мужик — везде мужик, и между русским, например, мужиком и французским меньше разницы, нежели у нас между мужиком и образованным человеком. Ему это сближение с народом нужно было тогда и для его картины, которую он начал сейчас же по возвращении своем в Париж. Это — представление парижских уличных акробатов. Эту вещь Васнецов работал очень внимательно и любовно. Типы были в ней очень верно поняты, и вся обстановка была им изучена на самом месте действия.

В это время, кажется, наш Виктор Михайлович уже решил начать иной жанр в своей деятельности. Его потянуло к нашей русской поэтической старине, к былинам, в которых такой простор для его творческой фантазии. Наш современный мужичок перестал всецело занимать его.

Парижские типы 1875—1876. Рисунок

Осенью 1876 года, во время исполнения Васнецовым его картины («Балаганы в окрестностях Парижа» — Н.М.-Р.), мы стали встречаться очень часто, чуть ли не каждый день. С ним можно было вполне отвести свою душу. В нем особенно симпатично чувствуется настоящий русский патриотизм, да и он сам с ног до головы такой русак, что и желать больше нельзя. Он жил тогда от меня очень далеко, за Сеной, — я жил на Монмартре и, несмотря на то, я ходил охотно к моему приятелю. Раньше этого времени Васнецов жил у Крамского, который вскоре уехал в Петербург. Васнецова, кажется, несколько стесняла в Париже строгость И.Н. Крамского.

Ковалевский понимал Васнецова так же, как Репин и Поленов.

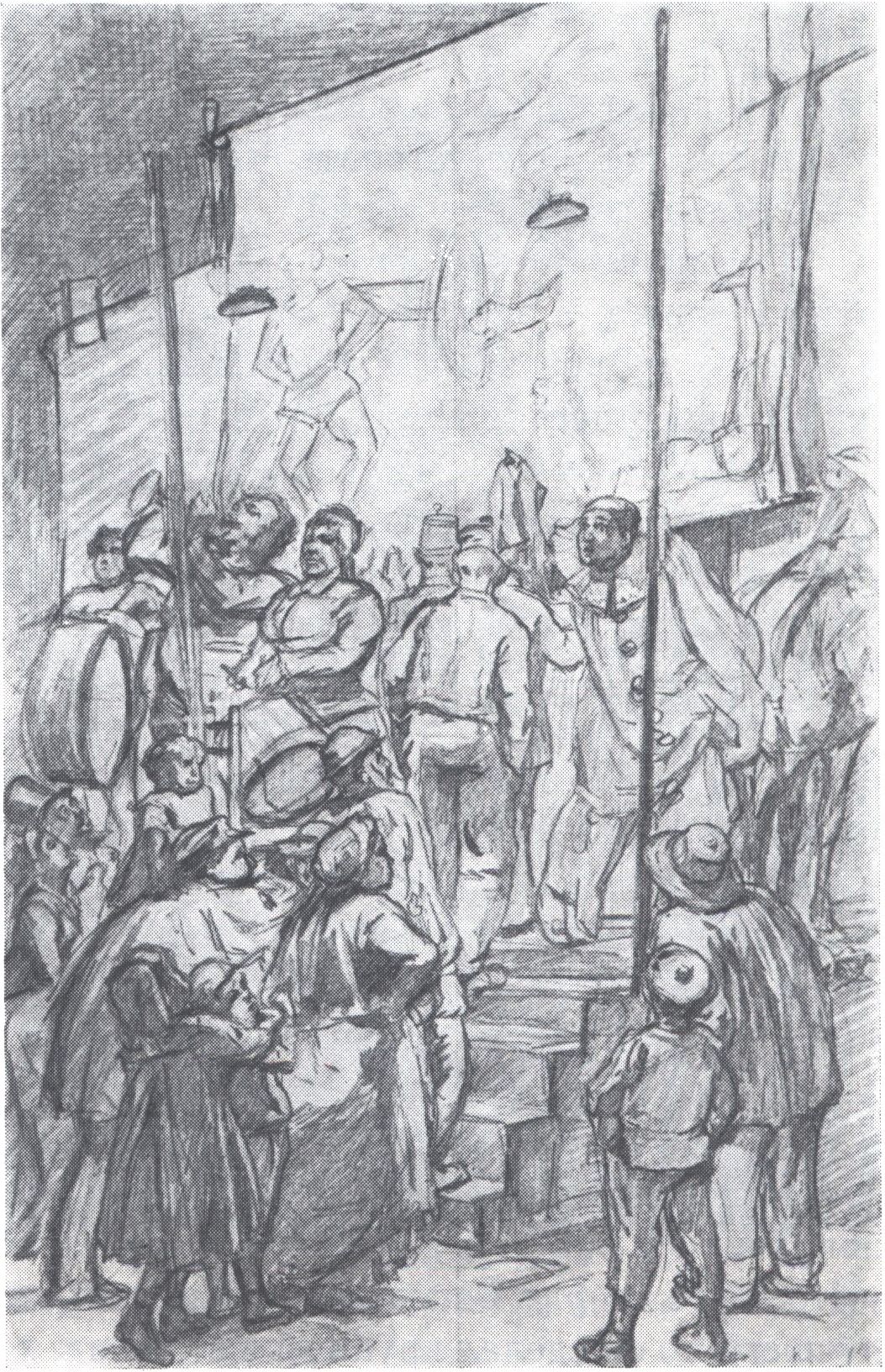

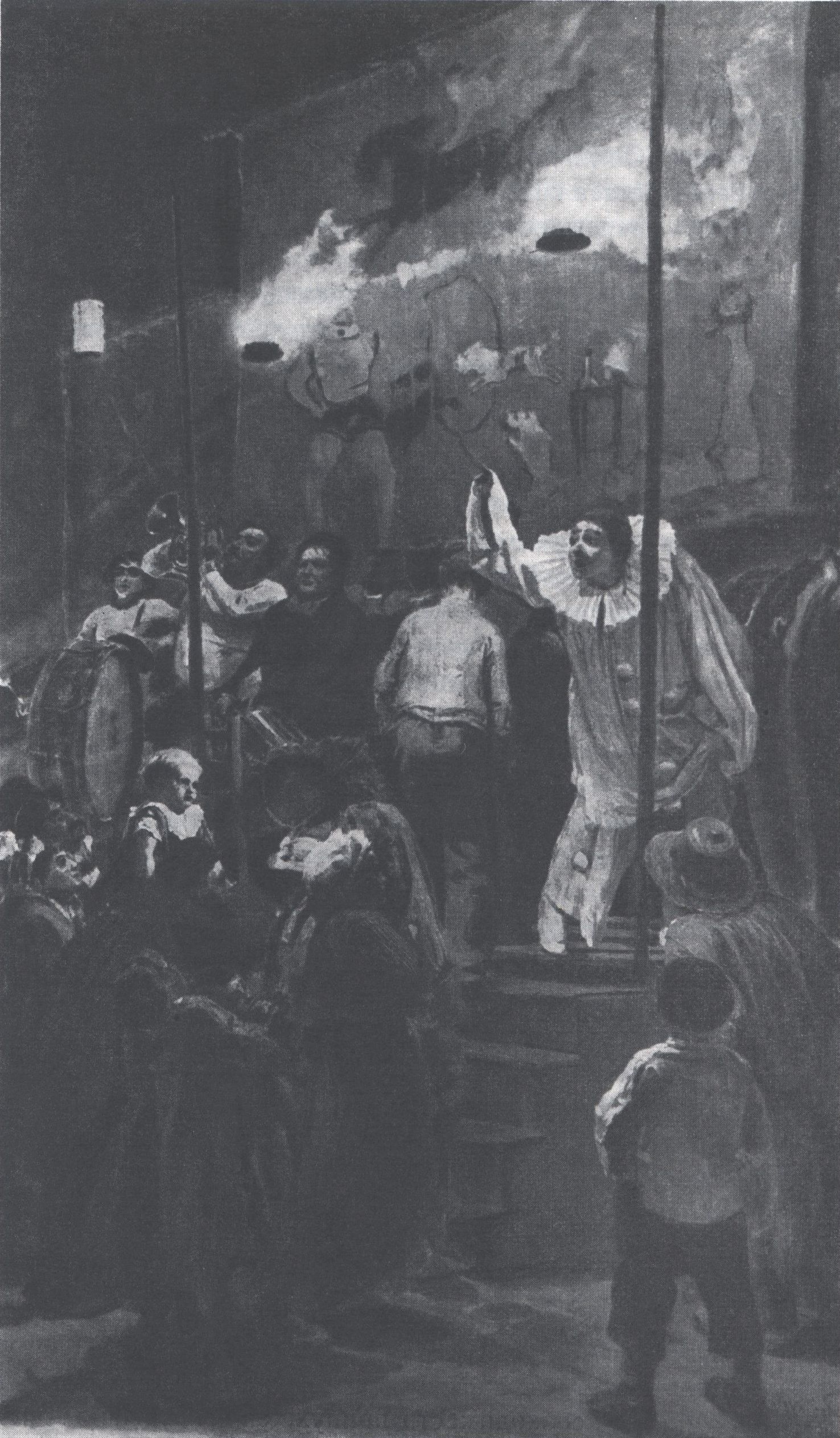

Балаганы в окрестностях Парижа. Эскиз картины 1877 года. Рисунок

Внимание Васнецова было поглощено задуманною им картиной из жизни окраин Парижа, а заботы о заработке отвлекали, мешали. В предместьях Парижа, в Медоне, у Васнецова зародился замысел написать картину «Акробаты (на празднике в окрестностях Парижа)» или «Балаганы в Париже». Эта тема привлекала к себе еще в 60-х годах Перова. Теперь она была встречена сочувственно Крамским, который принял все меры, чтобы поддержать Васнецова в период его переговоров с Боголюбовым, взявшим на себя заботу найти заказчика, что он и выполнил. При содействии и поддержке Крамского и Боголюбова Васнецову удалось на время выйти из затруднительного материального положения.

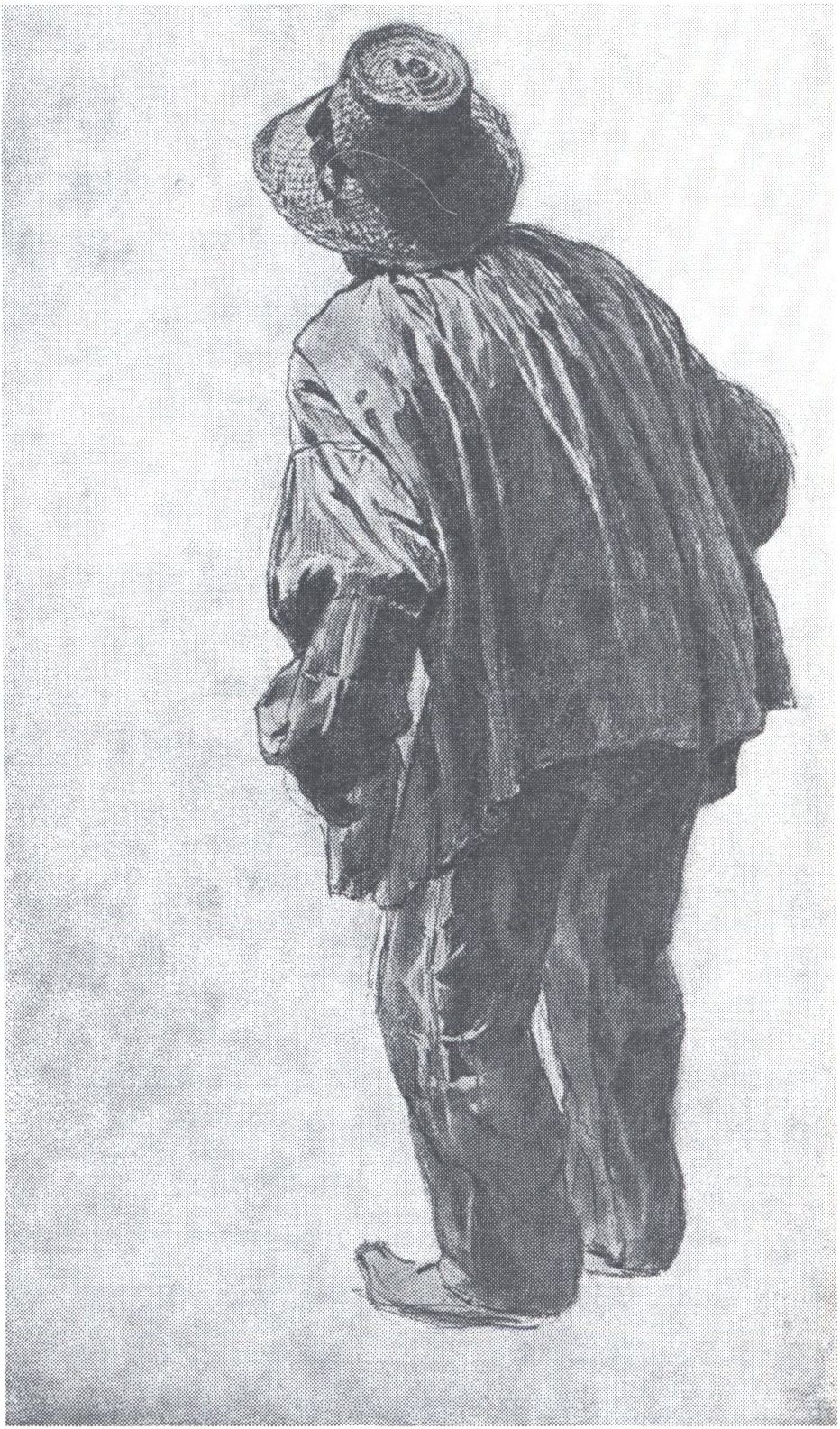

Рисунки с натуры были исполнены Васнецовым во второй половине 1876 года и в настоящее время находятся в Третьяковской галерее и частично в Русском музее. Большинство их взято из альбомов. Трудно согласиться с отрицательным мнением о некоторых из них, высказанным Верещагиным, если оно относится к дошедшим до нас рисункам Васнецова. Интересен карандашный рисунок пожилой женщины в чепце, со спины. Она готовится вынуть деньги из кармана. Это вдумчиво наблюденный художником тип французской крестьянки из предместий Парижа, позволившей себе удовольствие посетить балаган. Убедительно представлен грузный, приземистый рабочий, в широкой без пояса блузе, в соломенной шляпе. Его поза выражает напряженность человека, с большим интересом наблюдающего забавное зрелище. Его несколько неуклюжая, но выразительная, живая фигура, короткие ноги в деревянных башмаках, тяжелая крепкая спина, сильные руки — все это ярко выражено в подготовительном рисунке. Есть еще набросок с натуры молодого рабочего со спины, с заложенными в карманы руками. Другие наброски бородатых мужчин с трубками, в разнообразных головных уборах остались неиспользованными в картине. Следует еще обратить внимание на выполненные карандашом три фигуры в рост.

Акробаты (на празднике в окрестностях Парижа). Первый вариант картины. 1876

В описываемых рисунках с натуры французских крестьян, рабочих и пастуха 1876 года, как являющихся этюдами для картины, так и не вошедшими в нее, нет внешней эскизности, характеризовавшей такие наброски, как «Калики перехожие» или «Кумушки», нет и «политипажной» обработки, присущей, например, рисунку пером «Чтение таблицы выигрышей». Рисунки для картины «Балаганы в окрестностях Парижа» показывают, что Васнецова заинтересовала новая манера — четкая и выразительная линия, строго выявляющая формы и их очертания, скупая в своей основе. Карандаш действует, как игла гравера, как инструмент офортиста. В этих рисунках подкупает вдумчивая штудировка натуры, в них нет поверхностной иллюстративности, присущей некоторым более ранним рисункам Васнецова. Пейзажные рисунки художника также стали тоньше, в них чувствуется глубокая любовь к природе, умение передать в графических узорах отдельных ветвей, листьев и стволов красоту леса. В картине «Балаганы» проявилось также особенное внимание художника к живописному колориту и тону.

Женская фигура п профиль. 1876. Рисунок

Васнецовым было исполнено два варианта картины на тему «Акробаты (на празднике в окрестностях Парижа)» — название, данное произведению в каталоге VI Передвижной выставки. Первый вариант, в сущности, является эскизом. Оп отличается от второго размером, форматом полотна, композицией и составом изображенных лиц. Эскиз принадлежит Третьяковской галерее, картина — Русскому музею. С 1904 года — времени издания иллюстрированного каталога Русского музея — за картиной установилось название «Балаганы в окрестностях Парижа».

В творческом пути Васнецова эти произведения — лишь следующий этап в развитии его таланта как жанриста. По живописи «Балаганы в окрестностях Парижа» звучнее, колоритнее, свежее и шире написаны, чем более ранние работы. Мазок стал уверенней и выразительней. Со свойственным ему умением Васнецов остро и психологически тонко обрисовывает типы хозяев цирка, нанятых ими жалких актеров и собравшейся толпы. Убогое зрелище представляет собой балаган. Внимание толпы привлекается крикливыми вывесками, зазываниями, кривляниями паяца и показом полуобнаженной танцовщицы.

Танцовщица и, главное, паяц угловаты, худы, не отвечают традиционному представлению об изящном, в них нет академической условной стройности. В худой, удлиненной, по-своему привлекательной и в то же время вызывающей жалость фигурке балаганной танцовщицы художник выразил свое понимание жизни парижской бедноты. Нежный светло-розовый тон одежды танцовщицы тонко выделяется на глубоком синем ночном небе, привлекая внимание зрителей к облику этой женщины, сочетающему нечто иллюзорное с прозаичностью. Таков же и арлекин. Он жалок, на него тяжело смотреть — в его «веселых» кривляниях чувствуется гримаса голодного человека. Но гримаса искусно скрыта под гримом, ее заглушает яркость освещения и костюм балаганного паяца. Васнецов проявил себя в этом произведении чутким реалистом. Но не все фигуры в эскизе одинаково выразительны. Так, крестьянка, вынимающая из кармана деньги, и рабочий, следящий за движением арлекина, в подготовительных рисунках ярче, более динамичны, чем на полотне. В картине Васнецов преодолевает этот недостаток, и обе фигуры, особенно рабочий, получают большую выразительность.

Композиция в картине, сравнительно с эскизом, сильно изменена. Балаган отодвинут от края картины, и зритель как бы сам стоит в толпе, все внимание которой привлечено паяцем. В картине он совершенно изменен, но и тут выражено страдание, которое чувствуется сквозь сложное выражение лица паяца, зазывающего публику. Это ему удается, в балаган уже идут. Не потому ли Васнецов изменил фигуру арлекина, что Верещагину она резко не понравилась?

Рабочий в соломенной шляпе (со спины). 1876. Рисунок

Танцовщины в картине вовсе нет. Эскиз острее передает характер предстоящего зрелища, острее воспринимается поведение зазывающих публику актеров, весь тон этого дешевого и убогого зрелища. В картине все принимает более спокойное настроение, и главное место отдано арлекину. Он усиленно старается заинтересовать публику. Противопоставлены паяцу спокойные и сытые хозяева цирка. Весьма выразительной деталью картины является балаганная вывеска. На ней намалеваны все те «увеселения», которые предстоит получить за свои жалкие су посетителям цирка.

Интересен колорит произведения. Красивы вечернее освещение колеблющегося пламени ламп, эффекты ярких пятен светло-розового, белого, голубого, желтого, выделяющиеся на декорациях балагана и черно-синем фоне неба. Все хорошо прочувствовано художником.

По возвращении на родину Васнецов выставил первый вариант или эскиз своей картины в художественном магазине Беггрова, а картину сдал заказчику. Через год она была выставлена на VI Передвижной выставке.

О варианте, выставленном у Беггрова, был помещен благоприятный отзыв в журнале «Пчела» за 1877 год. Критик правильно понял достоинства произведения, он писал: «Продолжительное пребывание в Париже заставило Васнецова выбрать для своей картины тему из жизни французского простонародья, и этому выбору мы не можем не сочувствовать. Художник-реалист, не удовлетворяющийся в своем творчестве банальной фразой, общим местом, как бы оно красиво ни было, стремящийся постигнуть и воспроизвести предметы во всем живом и неисчерпаемом разнообразии, по необходимости принужден непрерывно присматриваться к живой природе, и поэтому гораздо полезнее и практичнее для него — раз он поставлен среди французского народа и его обстановки — выбрать французский сюжет. Васнецов остался верен этому реальному методу.

Балаганы в Париже. 1877

Во время пребывания в Париже Васнецов острее почувствовал национальные особенности русской жизни и русского искусства, как на это и рассчитывал Репин. В обстановке товарищеских бесед о задачах и путях развития русского искусства в Васнецове укреплялись стремления к эпически-былинным темам, которые уже в 1871 году частично нашли свое выражение в упоминавшихся выше эскизах в карандаше («Богатыри» и «Витязь на распутье»). Его «русокудрая головушка» (по выражению Стасова в одном из писем в Париж) была полна новых идей и художественных образов родной красоты. Репин подчеркивал эту направленность мыслей Васнецова. Ковалевский отмечал особые его черты и искания, в которых он ярко выразил себя как русский человек.

Насколько думы о родном, своем, русском владели неотступно Васнецовым в Париже, можно судить по следующему факту. Однажды, насмотревшись произведений чужого искусства, Васнецов, придя в мастерскую к В.Д. Поленову, сказал: «Как хочется работать». Поленов тотчас дал ему холст и краски, и вот из-под кисти Васнецова вскоре появился эскиз «Богатырей», ныне хранящийся в Доме-музее В.Д. Поленова. Это небольшой по размеру эскиз, но уже дающий вполне ясное представление о будущей картине.

Эскиз очень понравился Поленову, и тогда Васнецов его подарил другу, но Поленов отказался взять его тотчас, заявив, что возьмет тогда, когда будет написана картина. Этим он поддерживал замечательный замысел Васнецова и как бы обязывал к его выполнению. Эскиз действительно перешел к В.Д. Поленову, но много позже — в год окончания «Богатырей».

Васнецов вернулся в Петербург 16 или 17 мая 1877 года.

Примечания

1. Письмо И.Е. Репина к В.М. Васнецову от 17/29 декабря 1874 года. — Отдел рукописей Третьяковской галереи.

2. Письмо М.М. Антокольского к В.В. Стасову от 29 июля 1872 года. — М.М. Антокольский, его жизнь, творения, письма и статьи. Под ред. В.В. Стасова, Спб. и М., 1905, стр. 39.

5. Письмо М.М. Антокольского к В.В. Стасову из Парижа от 8 января 1883 года. — Там же, стр. 488.

6. Письмо И.Е. Репина к В.В. Стасову от 18 февраля (2 марта) 1876 года. — И.Е. Репин и В.В. Стасов. Переписка, т. I., М.—Л., 1948, стр. 129.

8. Письмо В.М. Васнецова к В.В. Стасову от 30 сентября 1898 года. — Рукописный отдел Института русской литературы Академии наук СССР, ф. Стасовых, № 294, оп. 1, № 235.

9. Письма И.Н. Крамского к И.Е. Репину от 20 августа и 10 сентября 1875 года — И.Н. Крамской, Письма, т. I, 1937, стр. 334.

10. Письмо П.О. Ковалевского к В.В. Стасову было опубликовано в статье Стасова о В.М. Васнецове в журн. «Искусство и художественная промышленность», 1898, № 1—2, стр. 94—95.

11. Письмо В.М. Васнецова к И.Н. Крамскому от 27 апреля 1877 года. — Архив Русского музея, ф. И.Н. Крамского, № 15, ед. хр. 9.

12. Письма В.М. Максимова к П.М. Третьякову по этому вопросу от 26 и 31 марта и 2 октября 1876 года. — Отдел рукописей Третьяковской галереи, ф. 1/2272.

13. Письмо В.М. Васнецова к И.Н. Крамскому от 25 июля 1876 года. — Архив Русского музея, ф, И.Н. Крамского, № 15, ед. хр. 9, л. 16.

14. Письмо В.В. Верещагина к И.Н. Крамскому от 5 октября 1876 года. — Там же.

15. Письмо В.В. Верещагина к И.Н. Крамскому от 10 ноября 1876 года. — Там же.

16. Е.В. Сахарова, В.Д. Поленов. Письма, дневники, воспоминания, 1948, стр. 119.

17. Письмо В.М. Васнецова к И.Н. Крамскому от 7 февраля 1877 года. — Архив Русского музея, ф. И.Н. Крамского, № 15, ед. хр. 9, л. 12.

18. Письмо В.М. Васнецова к И.Н. Крамскому от 23 марта 1877 года. — Архив Русского музея, ф. И.Н. Крамского, № 15, ед. хр. 9, л. 13, 14.

19. Письмо А.П. Боголюбова к И.Н. Крамскому от 9 апреля 1877 года, — Архив Русского музея, ф. И.Н. Крамского, № 15, ед. хр. 5, л. 17.

20. Письмо В.М. Васнецова к И.Н. Крамскому от от 9 апреля 1877 года. — Архив Русского музея, ф. И.Н. Крамского, № 15, ед. хр. 9.

21. Письмо В.М. Васнецова к И.Н. Крамскому от 4 мая 1877 года. — Архив Русского музея, ф. И.Н. Крамского, № 15, ед. хр. 9.

22. «Пчела», 1877, № 35, стр. 552.

23. П. Боборыкин, Литературное направление в живописи. — Журн. «Слово», 1877, № 7, стр. 65, 67.

В. М. Васнецов (1848–1926)

Творческий путь Васнецова длился шесть десятилетий и тесно связан с развитием национальной темы в русском реалистическом искусстве. В 1870-е годы, в лад со всеми передвижниками, художник активно осваивал современную действительность, воспроизводил ее в социально-конкретных и типических образах. Монументальное полотно 1880 года «После побоища Игоря Святославовича с половцами», а затем «Аленушка» (1881) (обе картины — в Третьяковской галерее) и последующие картины ознаменовали переход художника от современной темы к фольклору, к поэтическому вымыслу, начав в изобразительном искусстве «эпоху искания Руси» (слова И. Э. Грабаря).

В искусстве Васнецова не было творческого спада и в 1890-е годы, когда художественный процесс сильно осложнился. Наоборот, — лучшими произведениями этого десятилетия Васнецов не только включился в круг проблем искусства рубежа XIX–XX вв., но и во многом явился первооткрывателем. В 1896 году мастер завершил росписи Владимирского собора в Киеве, предложив свой вариант «большого стиля», а в 1897 году написал исторический портрет «Царь Иван Васильевич Грозный», найдя убедительное сочетание современной художественной традиции и наследия отечественного изобразительного искусства. Наконец, символические образы причудливых фольклорных птиц в картинах Васнецова «Сирин и Алконост. Сказочные птицы, песни радости и печали» (1896) и «Гамаюн — птица вещая» (1897) вдохновили А. А. Блока, откликнувшегося на эти картины двумя стихотворениями.

Краткая биография. Васнецов родился в 1848 году в семье священника в деревне Вятской губернии; обучение в Вятской духовной семинарии; приезд в Петербург в 1867 году; с 1868 года — обучение в Петербургской Академии художеств; поездка в 1876 году в Париж по приглашению И. Е. Репина; 1879 год — переезд в Москву.

Напомнить, что в своих первых бытовых картинах Васнецов обращался к конкретным событиям, повседневным сюжетам жизни «маленьких» людей, испытав, по его собственным словам, «ярое увлечение жанром». Показать эскиз «Картинная лавочка» к картине «Книжная лавочка» (1876) из Третьяковской галереи. Сценке с крестьянами, неторопливо рассматривающими картинки, присуща особая интонация, стремление художника подметить момент внутренний, вникнуть в думы простых людей. Отметить, что картину Васнецова купил П. М. Третьяков.

«Акробаты (на празднике в окрестностях Парижа)». 1877

Это полотно, написанное во Франции, куда художник приехал по приглашению И. Е. Репина, Васнецов экспонировал в Парижском Салоне 1877 года (обратить внимание слушателей на подпись).

И. Н. Крамской, будучи свидетелем начала работы Васнецова над картиной, сообщал из Парижа В. Д. Поленову: «Васнецов начал здесь одну интересную картину… Живя в Медоне, он видел там праздник, и его заинтересовал один балаган-«цирк»… Картина в высоту, дело уже при огне, эффекты оригинальные… народу немного, но естественно…» Мастерски построив композицию, Васнецов, знаток российского быта, проявил свой яркий талант типиста и в сцене из французской жизни, изобразив характерную для французской окраины толпу, спешащую на вечернее цирковое представление.

Увиденный в окрестностях Парижа балаган с клоуном, конечно, не мог не ассоциироваться у художника с ярмарками в Вятском крае, где также кривлялся российский собрат Арлекина — Петрушка. Вместе с тем отметим, что персонаж смехового фольклора впервые появился у Васнецова в парижской картине, но пока еще в соединении с конкретным жизненным действием.

Подчеркнуть слушателям, что полотно «Акробаты», как и сделанный ранее, в 1876 году (в парижской мастерской Поленова) эскиз главной картины «Богатыри», приоткрыли заветные устремления и помыслы художника, готовность Васнецова перейти от непосредственно наблюдаемого к вымыслу, к фольклорно-поэтическим мотивам и сказочным героям.

«Витязь на распутье». 1882

Сообщить, что в Русском музее хранится второй вариант картины «Витязь на распутье», с которой начинался поиск образа мужественного былинного героя (первый вариант 1878 года находится в Серпуховском музее).

Сюжет картины — из былины об Илье Муромце: «Раздумался старый Илья Муромец, Илья Муромец, сын Ивановича, да в которую дороженьку будет ехати». Богатырь стоит перед дорожным вещим камнем с надписью — «как прямо ехати, живу не бывати, нет пути ни проезжему, ни прохожему, ни пролетному».

Разъяснить слушателям, что, зримо воплощая фольклорного героя, Васнецов должен был отразить в картине дух былины и особенности народного сказа. Поэтому как в первом, так и во втором варианте живописец обильно вводил в композицию предметы, свидетельствующие о давних буйных летах: камень-«вещун», скелет лошади, череп человека — еще более древнего витязя, нежели ныне стоящий у камня, груды костей вдоль «гиблой» непрохожей дороги. Тем самым художник уже насыщал свою картину бесконечно уходящей вглубь древностью, совмещая былинные времена богатырей с еще более седой стариной вечного камня.

Дыхание былинного эпоса было более всего ощутимо в пейзажном образе картины, где древняя земля, не вобравшая в себя еще валуны, изображена в тревожном закатном освещении, широко раскинула «дороженьки», заросла густыми ковыльными травами. В подчеркнутом просторе земли (в сказаниях — «поле чистое и широкое»), в размеренности предметного ритма, в уравновешенности композиции также видится желание художника связать изображение былинного мотива с поэтикой словесного эпоса и стилистикой народного искусства. Именно решение этой громадной, не занимавшей в то время никого из коллег-передвижников живописной проблемы новаторски («сила новатора» — так отзывается А. Н. Бенуа о Васнецове) ищет художник и в других знаменитых своих картинах «После побоища Игоря Святославовича с половцами» (1880), «Аленушка» (1881), «Три царевны подземного царства» (1881) (все они находятся в Третьяковской галерее).

Главный вывод из вышесказанного: воссозданные Васнецовым былинно-сказочные образы привнесли в русскую живопись новый аспект в раскрытии образа народа, в осмыслении единства его прошлого и настоящего, в сопоставление «настоящего с прошедшим по сродству идей» (Ф. И. Буслаев).

Сообщить далее, что с 1885 по 1896 год Васнецов расписывал только что построенный Киевский собор в честь святого равноапостольного князя Владимира, за официальное принятие христианства в 988 году именуемого крестителем Руси.

Собственно монументальная живопись Васнецова в соборе — масло по штукатурке — составила (при участии помощников) около двух тысяч квадратных метров, а эскизов и картонов к росписи художник исполнил около четырехсот.

Приведя слова Васнецова о том, что в храме люди встречаются с человеческим идеалом, показать эскиз Васнецова «Богородица» (1887), исполненный углем на бумаге. В соборе этот главный запрестольный образ написан в центральной абсиде, высота его свыше 5 метров.

В дальнейшем Васнецов много раз обращался к церковной росписи, пытаясь возродить величие монументального искусства. В этой связи сказать о мозаиках по картонам Васнецова для храма Воскресения Христова («Спас на крови») на канале Грибоедова в Петербурге (освящен в 1907 году). Предложить зрителям посмотреть их, что можно сделать и не входя в храм, поскольку мозаики по картонам Васнецова в основном находятся снаружи церкви на западной стене и во фронтонах над северным и южным входами.

В заключение подчеркнуть, что на протяжении шестидесяти лет творческой работы великий художник В. М. Васнецов прошел впечатляющую образно-пластическую эволюцию. Находясь в непрерывном художественном поиске, он постоянно открывал новое, вдохновляя своими идеями молодых мастеров отечественного искусства конца XIX — начала XX веков.