айтен юран биография дата рождения

Айтен юран биография дата рождения

Описание: Авторский анонс лекции:

С опорой на психоанализ Зигмунда Фрейда, Жака Лакана и Франсуазы Дольто мы попробуем уловить, каким образом ребенок оказывается сопричастным к вопросам жизни и смерти, любви и сексуальности. Показать полностью. Посредством схватывания фрейдовского понятия «влечение к познанию» подберемся к связи мысли и тела. Сконцентрировавшись на стадии зеркала, зададимся вопросом – каким образом для юного субъекта приходит переживание пространства и времени и как данное переживание задает множество «экзистенциальных» вопрошаний субъекта.

Другое

Действия

13 записей

Мы —

Записаться к нам на занятия можно по ссылке: https://clck.ru/YSdbN

Единомышленники и коллеги! Мы (организаторы Philosophia iuvenalis: Сияна Витальевна и Никита Константинович) хотели бы с волнением представить вам наш собственный образовательный проект: Юношеская философская студия «Мысли Мира». Показать полностью. Мы наконец-то изыскали образовательную площадку, открытую к новому. И теперь набираем группы! Так что, мы настоятельно просим вас распространять о нашем предприятии информацию. Чтобы всем глубокомысленным юным мыслителями было, где реализовать свою творческую силу и поделиться с нами своей юной мудростью.

Мы решили, что будем детально держать вас в курсе (в формате небольшого блога), чтобы вы могли наблюдать, как же в принципе рождается юношеская философская студия и вдохновляться. Именно, что вдохновляться и черпать понимания, силы и уверенность на свои собственные свершения. Берите все, что сможете.

Обратите внимание на наши тексты, на наши презентационные материалы. Они скромны, но продуманны, и созданы нами на основе нашего (совместного с вами) знакомства с единичными специалистами по нашему образовательному направлению.

Добро пожаловать в новый мир!

А что, разве не так?

Кабинет психоанализа RSI

Айтен Юран

Всматриваясь в процессы, происходящие в современности, все больше осознаю для себя практически ни с чем не сравнимую ценность психоанализа. Можно говорить о различных аспектах этой ценности: об аналитической, позволяющей препарировать многие процессы и продукты человеческой активности, а значит приближаться к их осмыслению, о клинической, позволяющей не потеряться в огромном количестве существующих пси-практик, о ценности эстетической, в смысле безмерного интеллектуального удовольствия от самой логики построения этого дискурса, ценности этической, касающейся поддержания субъекта в современном нам мире.

Последний пункт предстает наиболее ценным, а именно: психоанализ в строгом смысле и есть этика. Хотя сказать это недостаточно, ведь само слово этика со времен аристотелевской «Никомаховой этики» обросло большим количеством коннотаций. Психоаналитическая этика — это этика желания субъекта, суть которой в поддержании субъективности как единичности. Последнее бесконечно важно в доминирующих сегодня дискурсах, замешанных на позитивистской научности. Лакан как-то заметил, что выработанные аристотелевской философией представления о душе современная ему наука помещает в нервную систему. Сегодня мы можем продолжить этот список, вспомнив идеи генетической предрасположенности, мозговых локализаций и прочих форм когнитивистской натурализации, достигших в современном нам мире своего апогея. Поэтому дополню это высказывание: психоанализ — это еще и этика сопротивления тем формам объективации субъекта, который проявлен в разных формах современного нам дискурса.

Образование:

РХТУ им. Менделеева, химический факультет.

РХТУ им. Менделеева, аспирантура.

Философский факультет Московского Государственного Университета.

Восточно-Европейский Институт Психоанализа (Санкт-Петербург) по специальности «клиническая психология».

Дополнительное образование:

Cпецкурсы организуемые университетом психопатологии РЕН-2 (Франция) в рамках программы «Психоанализ лакановской ориентации»: «Клиника психозов», «Детский психоанализ».

Работа и область интересов:

С 2001 преподаватель кафедры теоретического психоанализа Восточно-Европейского Института Психоанализа (СПб).

С 2003 преподаватель кафедры психологии Русской Христианской Гуманитарной Академии (СПб),

С 2008 преподаватель Международного Института Глубинной Психологии (Киев).

С 2013 преподаватель магистратуры в Восточно-Европейском Институте психоанализа

До 2008 ведущая программы работы с родителями и детьми при Институте Раннего Вмешательства (СПб)

Читает совместно с Виктором Мазиным авторский курс «Психоанализ Лакана» (144 ч.).

Читает авторский курс специализации «Детский психоанализ»(90 ч.)

Участница «Лакановских семинаров» в Музее сновидений Фрейда с 2001 года; участница проекта «Зеленый остров» в Санкт-Петербурге по модели «La Maison Verte» Paris, F.Dolto; со-организатор международной французско-русской культурной программы «Зеленая Гравитация», со-организатор Школы Психоанализа Фрейда-Лакана.

Участвовала в международных конференциях: «Современные психоанализы», СПб, 2006; «Психоанализ— невозможная профессия», Киев, 2008; «Свободные ассоциации», Киев 2009; «Эстетика добра зла: психоанализ современного кинематографа и литературы», Санкт-Петербург, 2009»; «Междисциплинарное пространство поддержки раннего детства», Санкт-Петербург, 2009; «Мазохизм», Киев, апрель 2010, «Homo interruptus»,Киев, май 2011, Политика счастья, Киев, май 2012, «Ценностные миры другого», СПб, ноябрь 2011, «Философский анализ трансформации сознания», СПб, июнь 2012, «Пост памяти: Браха Лихтенберг-Эттингер», ПроАрте, СПб, сентябрь 2013, «Новые психоаналитические подходы в работе с психозами», СПб, июнь 2015; «Родина. Что это значит для нас сегодня?», Киев, май 2016; «Модальности психоза», июнь 2016.

Организатор и со-организатор ряда семинаров, конференций, в том числе международной конференции к 100-летию Ф.Дольто, ежегодных лакановских конференций; сокуратор художественной выставки «Дети и дети детей», галерея ART re.FLEX, 2009; редактор журнала «Психоаналiз Часопис» (Киев); редактор сетевого журнала Лаканалия, автор рубрики «По ту сторону психоанализа», сетевого журнала Эксперт (до 2013).

Автор множества статей по различным проблемам психоанализа.

Область теоретических интересов лежит в поле лакановского психоанализа:

проблем пространства и времени в становлении субъекта, теории психозов, ранних детских нарушений, аутизма.

Публикации:

2. Пространство и время в психоанализе // Вестник Психоанализа, №2,2001.

3. Образ/Взгляд/Глаз или психоаналитическая оптика // Психоанализ, Киев, №2,2004.

4. Утраченный аффект психоанализа // Психоанализ, Киев, №7,2005.

5. Лакан и космос / Айтен Юран, Владимир Рисков, Виктор Мазин, Александр Черноглазов; под ред. Виктора Мазина и Гарриса Рогоняна; Музей сновидений Фрейда.— Санкт-Петербург: Алетейя, 2006.

6. Психоанализ тела или тело в поле языка // Психоанализ, Киев, №11,2008.

7. Психоанализ и «Конец определенности» // Инерция и искусство. Кабинет «И». Под редакцией В.Мазина и Э.Хагорта. СПб: Скифия-принт, 2008.

8. Этика невозможного в психоанализе // Психоанализ, Киев,№12,2009.

9. Психоанализ как воздействие символического на реальное // выступление на IX Летней школе НФП «Символическое и реальное в психоанализе» (клинические и прикладные аспекты), Психоаналитический вестник, 2008.

10. Психоанализ любви или о башмаках Ван-Гога, спичечных коробках Превера и о любви // Психоанализ, Киев,2009,2(13).

11. Возможна ли встреча с Дольто сегодня? // От Зеленого острова к Зеленому дому. Продолжение истории. Сборник статей. Институт раннего вмешательства, СПб, 2009. 150с.

12. Поверхности памяти // Кабинет «Ю». Под редакцией В.Мазина. СПб: Скифия-принт,2010

13. Психоанализ любви // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина/ Научный журнал,№ 1 (Том 2).2010

14. В потоке ассоциаций: Фрейд, Лакан, Винер, Шеннон, Марков // Психоанализ, Киев, 2010, 1(14)

15. Мазохизм: сборка сцены // Психоанализ, Киев, 2011, 1(15).

17. Сокрытие взгляда // Психоанализ, Киев, 2012, 1(16)

18. Прерывание случаем // Психоанализ, Киев, 2012, 1(16)

19. Этико-эстетические модальности Другого: Лакан, Бахтин // Ценность другого. СПб.: Санкт-Петербургское филос офское общество,2012.С.7-21.

21. Парадигма визуального в сновидении с волками // Критика и клиника. Психоанализ между индивидуальными травмами и социальными симптомами. Топос, №3,2011.

22. Об аффекте в психоанализе // Пленэр: журнал. Челябинск. Изд-во ОАНО ДПО «Челябинский институт психоанализа», 2012. С. 112.

23. Историчность истерического тела, или от стигм Шарко к «иероглифической надписи» Фрейда // Зигмунд Фрейд Собр. сочинений.Фобические расстройства. Маленький Ганс.Дора. Санкт-Петербург: Восточно-Европейский Институт Психоанализа,2012. С.327-345.

24. Взгляд в оконный проем, или По ту сторону собственного «я»//Кабинет Я. Скифия-принт. СПб, 2012, С.219-241.

26. Ещё о Брахе Лихтенберг-Эттингер //Кабинет Ш. Скифия-принт. СПб, 2014, С.112-132.

30. Юран А. Экстимность субъекта, Психоанализ, Киев, 2017. (в печати).

1. Лаканалия повседневности, «Диалектика», 2009, №1.

2. О мяснике, его женщинах и психоанализе, «Жена мясника», 2010, №2.

3. Информация об информации, «Жена мясника», 2010, №2.

4. О книге Наталии Автономовой «Открытая структура: Якобсон-Бахтин-Лотман-Гаспаров», «Жена мясника», 2010, №2.

5. Неэкономные траты психического или к вопросу об «энергетическом вампиризме», «Капитал-Вампир», 2010, №3.

6. Путешествие образа в сетях означающих, «Капитал-Вампир», 2010, №3.

7. Взгляд на выставку «Sexuality Transcendence», «Капитал-Вампир», 2010, №3.

8. Сбой в повседневности или о 10`58« секундах фильма Вёрджела Видриха «Копировальная лавка», «Капитал-Вампир», 2010, №3.

9. Повседневность и интерпассивность, Плюшевый мишка, 2010, №4.

10. Окно и взгляд художника, Плюшевый мишка, 2010, №4.

11.Впечатления (Герман Нитч в Музее сновидений Фрейда), Плюшевый мишка, 2010, №4.

12. В защиту любви, Природа человека, 2011, №5.

13. Сокрытие взгляда, Природа человека, 2011, №5.

14. Преодоление излишка, Природа человека, 2011, №5.

15. О природе женского, Природа человека II или похищение субъекта, 2011, №6.

16. Франсуа Федье, Природа человека II или похищение субъекта, 2011, №6.

17. Пустоты субъекта, или S/?a, Природа человека II или похищение субъекта, 2011, №6.

18. Три истории о встрече с буквой, Знаки, 2011, №7.

19. Знаки природы, Знаки, 2011, №7.

20. Татуировки, пирсинги и зернышки красоты по Лакану, Тревога, 2011, №8.

21. Лакан и «веки Будды». Часть 1, Тревога, 2011, №8.

23. Повседневность: Путешествие в Индию, Космос, 2012, №9.

24. Лакан и «веки Будды». Часть 2, Космос, 2012, №9.

25. Счастливый субъект психоанализа, Счастье и наслаждение, 2012, №10.

26. Тунис, или о женском наслаждении, дверях и живописи, Счастье и наслаждение, 2012, №10.

27. Оптика и топология Аниш Капур, Счастье и наслаждение, 2012, №10.

28. От кругов Лакана к круглому столу в ПроАрте, Круги, 2012, №11.

31. Автопортрет в ореоле «IP», Меланхолия, 2013, №12.

32. Алеф Лакана или о множествах, бесконечности и о женском наслаждении Часть 1, Меланхолия, 2013, №12.

33. «Из Петербурга в Париж» через Катманду, 2013, Стыд, №13.

34. Второе имение Человека-Волка. Стыд, №13.

35. О телах Спенсера Туника сквозь спичечный коробок Жака Превера, Стыд, №13.

36. Алеф Лакана или о множествах, бесконечности и о женском наслаждении Часть2, Стыд, №13.

37. Почему кожа, Кожа, 2014, №14.

38. О фильме «Отражающая кожа», Кожа, 2014, №14.

39. Умозрение, запечатленное в камне или храм «Тысячи Ликов» в Камбодже, Матрица, 2014, №15.

40. Ещё о Брахе Лихтенберг-Эттингер, Матрица, 2014, №15.

42. Еще одна заметка о двух храмах в Камбодже, Ещё, 2014, №16.

43. Голос как объект а или пятый элемент Лакана, Голос, №18, 2015, №18.

44. Заметка на тему клинических проявлений голоса как объекта а в психозах, Голос, 2015, №18/

45. Влечение смерти или модель становления в психоанализе, Todestrieb, 2015, №19.

46. В направлении лакановских теорий психозов через случай Шребера, 2016, №20.

47. Дора-Мадонна, Дора-Мадонна, 2016, № 21.

48. Топология стадии зеркала, Лаканалия, Сетевой психоаналитический журнал, Дора-Мадонна, 2016, № 21.

49. О возможной фигуре кастрации и фаллическом объекте, Дора-Мадонна, 2016, № 21.

50. Вплетение-3: Нити или «Roter Faden», Нити, 2016, № 22.

51. Аутизм: точка не-начала, Нити, 2016, №22.

52. Экстимность субъекта, Нити, 2016, №22.

Айтен Юран. Несколько историй о встрече с буквой

Поделиться «Айтен Юран. Несколько историй о встрече с буквой»

1,797 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ О ВСТРЕЧЕ С БУКВОЙ 1

Но разве теперь, когда в поисках фрейдовской истины мы вступили на путь буквы, не чувствуем мы, что нам всё теплее и теплее, что истина уже прямо-таки обжигает нас?

Жак Лакан. «Инстанция буквы»

История первая: V, W

В этой небольшой зарисовке мне хотелось бы напомнить хорошо известную историю, которая произошла с маленьким Сергеем Панкеевым, в будущем знаменитым пациентом Фрейда, вошедшим в историю психоанализа как Человек-Волк. Итак: маленький Панкеев бежит за прекрасной большой бабочкой с яркими жёлтыми полосками на крыльях, но в один миг эта идиллического плана картина рушится, трансформируясь в ужасающую для него в момент опускания бабочки на цветок. Этот миг буквально разрывает для него полотно видимого мира, по отношению к которому ещё было возможно спокойное созерцание. Что происходит? Сквозь видимое в этот момент проступает нечто, что ввергает его в состояние сильнейшего страха.

Что это означает в поле психоанализа? На что намекает Лакан? О каких граничащих областях может идти речь? Многие рассуждения подталкивают к мысли, что речь идёт о реальном и символическом, о прибрежной полосе наслаждения и знания — и о букве в качестве самой прибрежной полосы, которая принадлежит обеим сторонам, остающимся при этом абсолютно чуждыми друг другу. Буква разрывается между разнородными несмешиваемыми регистрами. Не буква ли в таком случае составляет видимость их сосуществования, прошивая своим присутствием и тот и другой порядок?

На встрече 12 мая 1971 года Лакан произносит несвойственную ему фразу, которая звучит почти как формула: «Поскольку я неуверен, конечно, что хоть кто-то здесь мою речь понимает, не худо было бы зафиксировать сказанное, противопоставив письмо — означающему. Так вот, письмо, буква — это в реальном, а означающее — в символическом».

Напомню: в апреле 1971 года Лакан второй раз посещает Страну восходящего солнца. И если в первую поездку он воодушевлён посещением древних буддийских монастырей, то в эту поездку, по его же словам, он пережил встречу с прибрежной полосой. Эту встречу он смог осознать благодаря тому, что Япония сделала с ним своей буквой, а именно, по словам Лакана, слегка пощекотала так, чтобы он эту встречу восчувствовал.

В пятом семинаре Лакан приводит интересную аналогию, говоря о пространстве бессознательного как о типографическом пространстве, которое складывается по законам топологическим. Он пытается представить разрыв в цепочке означающих, отсылающий к механизму отбрасывания (Verwerfung), говоря о том, что в цепочке всегда может случиться так, что литеры в типографии не найдётся. Литера, которой нет на месте, предстаёт местом прорыва реального, разрыва означающей цепочки, нарушения порядка символического, что делает невозможными те функции означающего, которые Лакан сравнивает с плугом, прокладывающим в реальности борозды означаемого (метонимия и метафора).

Связное типографическое пространство, в котором буквы, слоги, слова сочленяются в двух измерениях — в том, что Лакан называет сочетанием, преемственностью и логической связкой самих звеньев цепочки, с одной стороны, и замещением и подстановкой, с другой,— позволяет состояться возможной творческой функции означающего по отношению к означаемому. Иногда это невозможно — и тогда наслаждение просачивается сквозь букву, производя особый тип письма в порождении означающих, не нацеленных на смысл или не участвующих в его производстве, подобно письму Джойса, привлёкшему внимание Лакана.

В скольжении по этим выписанным Джойсом цепочкам означающих, в их хитросплетениях нам остаётся доступно лишь наслаждение письмом, относительно смысла которого мы остаёмся в полном неведении. По сути, производя своё письмо, Джойс играет не с означающим, а с буквой, не ставя в качестве цели эффект означаемого, а оказываясь в стихии наслаждения. В семинаре «Ещё» Лакан скажет о Джойсе так: «он наступает сновидению на горло». Письмо Джойса представляет собой не поддающийся толкованию симптом (синтом), с помощью которого ему удаётся связать то, что в других образованиях бессознательного навязывает истину в повторении. В логике наслаждения буквой как реального означающего становится понятным само построение психотического текста.

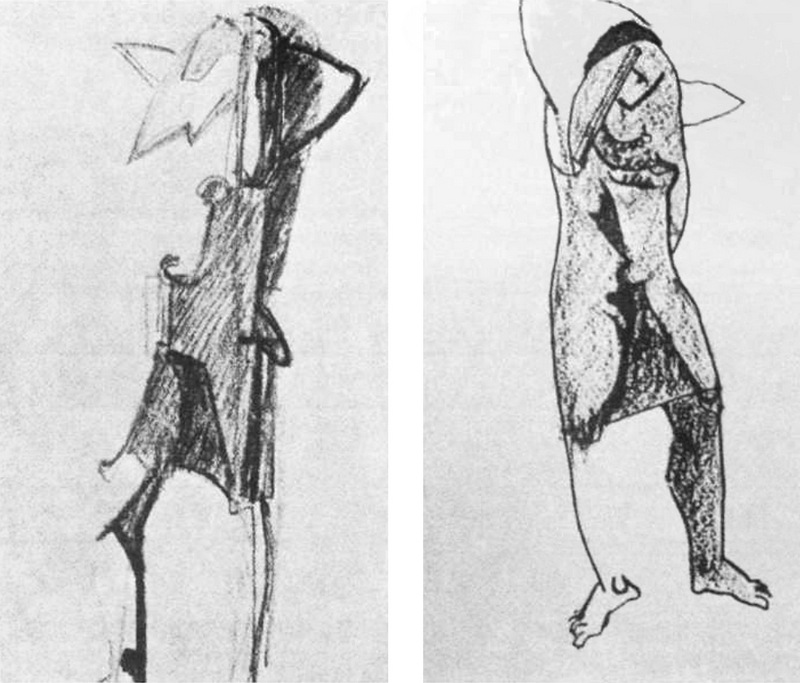

В связи со всеми этими размышлениями вспомнилась работа Гонсалеса «Женщина, расчёсывающая волосы» (1931). Если быть точнее, речь идёт не об одной работе, а о двух, её удвоении — в карандашном эскизе и в металлической скульптуре, которые предстают точными копиями друг друга. При этом между карандашным наброском и скульптурой — пропасть. Что имеется в виду? Вот как об этом говорит Розалинда Краусе:

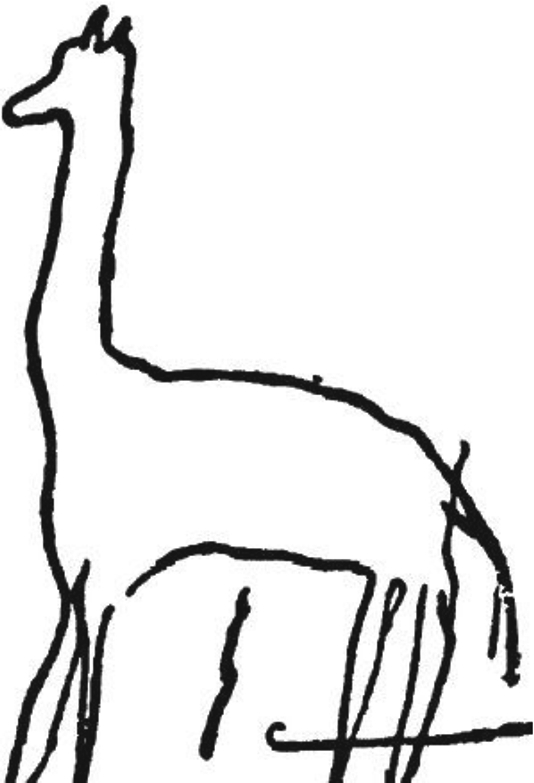

Металлические линии не читаются привычным и понятным образом, не имея возможности вписаться в смысловые понятные ориентиры. На рисунке же эти линии укрощены в понятном образе карандашного контура. Линия, штрих, явленные в карандашном наброске, и штрих как материально осязаемая, выпукло проступающая линия металлических стержней демонстрируют глубокую двойственность формы W. Мы имеем дело с пространством перевода, транскрипции — линии начертанной, явленной в карандашном наброске в линию в форме металлических прутьев. Эта двойственность линии предстаёт хорошей иллюстрацией буквы как прибрежной полосы, принадлежащей абсолютно разнородным порядкам, при этом имеющей возможность и вписывания в смысловой порядок, «потерявшись» в карандашных линиях волос, и быть выпукло проявленной и «непрочитываемой» в выступающих металлических прутьях в операции перевода с одного языка на другой. Интересно с этой точки зрения то, что рисунок Человека-Волка, если к нему внимательно присмотреться, по сути своей предстаёт плетением из этих двух линий, пересечение которых даёт буквенный образ V.

История вторая: БУКВЫ, БОРОЗДЫ И ЯПОНСКАЯ ЖИВОПИСЬ

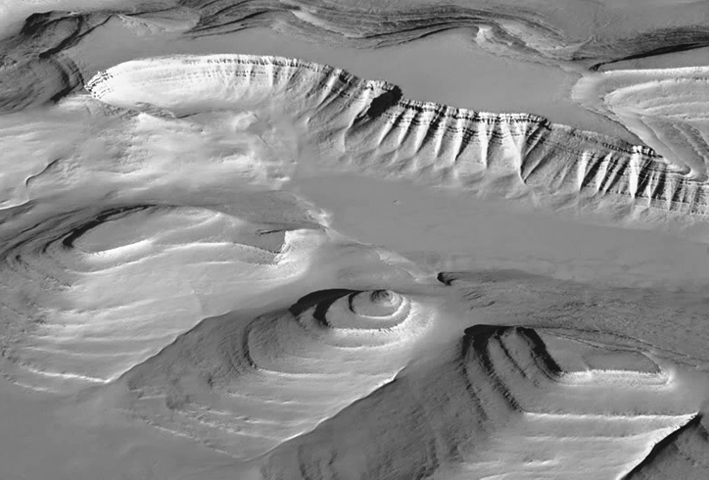

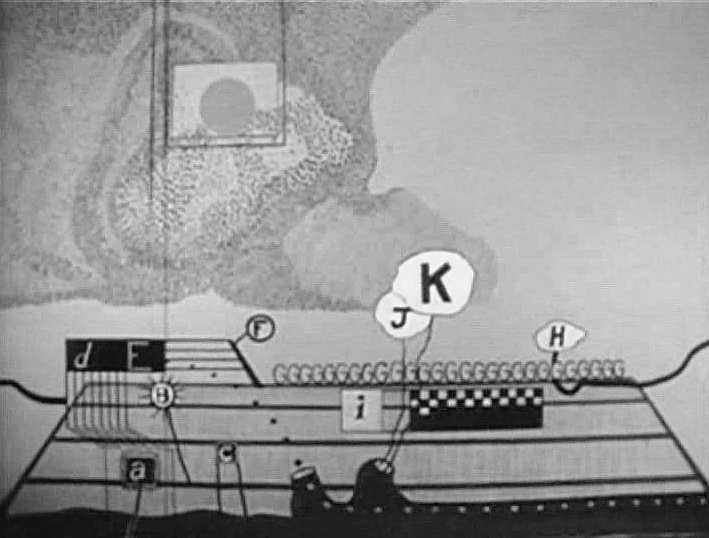

Вернёмся ко второй поездке Лакана в Японию в апреле 1971 года. По возвращении на семинарской встрече 12 мая Лакан говорит, что готов представить аудитории маленькое эссе о сибирэтике. В описании Лакана перед нами предстаёт зрелище голой сибирской равнины, изрезанной линиями, в котором взгляду Лакана из иллюминатора самолёта удалось прочесть не столь рельеф местности, сколь нанесённую на равнину штриховку. Важно также то, что Лакан подчёркивает, что зрелище это возникло среди облаков. К этому моменту мы ещё вернёмся.

Попробуем прояснить этот непростой пассаж. Первое же, что можно сказать — это то, что сама операция стирания всегда состоит из двух тактов: «зачёркивание следа, которого прежде не было, — вот что является почвой, территорией литорального». Здесь мы оказываемся в сердцевине психической темпоральности, или логического времени, когда только последующий такт делает возможным разговор о предшествующем. Нет следа, пока нет того, что его перечёркивает. Это чрезвычайно важный момент, позволяющий уйти от любых форм онтологизации субъекта бессознательного.

Далее вспоминаются рассуждения Лакана в «Пятом семинаре» о следе и о том, что этот след стирает. След не есть означающее, это отпечаток. К примеру, обнаруженный Робинзоном отпечаток ноги Пятницы не есть означающее. Этот след может обрести достоинство означающего в момент, когда след стирается. Именно поэтому, проясняя, что именно представляет собой означающее на элементарном уровне, Лакан не раз отмечает, что имея дело с означающим, мы всегда имеем дело с возникновением, или, памятуя о механизме последействия, с миновавшим присутствием. Сама же операция стирания довольно тривиальна — это черта.

На этом ассоциативная связка Лакана не останавливается, он движется дальше, к японской живописи, отмечая, что заметил недавно её родство с каллиграфией.

История третья: РЕБЁНОК, БУКВА, АЛФАВИТ

В психоанализе много говорится о травме рождения в язык посредством речей, звучащих вокруг, при этом практически ничего не сказано о той травме, через которую прошёл каждый из тех, кто читает эти строки. Я имею в виду встречу с буквой в момент освоения алфавита и чтения. Пожалуй, только у Дольто мне встретился небольшой пассаж, в котором она говорит об этом опыте, очень ярко описывая то, как «на ложе страданий и разочарований открыла для себя счастье читать». Этот опыт Дольто описывает как ослепляющий прорыв, как вспышку, сопровождаемую ощущением прикосновения к чуду,— и в то же время она очень ярко говорит о мучительности рождения в этой новой ипостаси. Для маленькой девочки этот переход в пространство, обладающее загадочной властью сворачивать привычные образы в вереницу букв, непонятных в своём оплотнённом присутствии, представал очень болезненным. Каким-то неимоверным ощущался разрыв между «плоским текстом» и образами, в изобилии порождаемыми детским вооб- ражением. Слишком сильным оказывалось сопротивление букв, апострофов, тире, трем, аксантов и прочих знаков, которые перескакивали с места на место, сопротивляясь складыванию в слова.

В этом опыте маленький ребёнок «зависает» в пропасти между взглядом, который скользит всё дальше и дальше по веренице букв, пальцем, который водит по строчкам, как будто пытаясь тщетно затормозить взгляд. И это ещё не всё. Смысл запаздывает настолько, что понимания прочитанного не происходит: надо, оказывается, ещё слушать произносимое — и только тогда фраза, быть может, обретёт смысл. Попытки согласовать разные порядки, разрывающиеся между созвездием букв и образами, между опережающим взглядом и запаздывающим смыслом, между ничего не значащим монотонным голосом и возможностью сложить звуки в слово, предстают как отголосок всей сложности рождения субъекта в символический порядок.

В 1891 году Фрейд, говоря о различных видах афазий, отмечал возможные сбои в чтении — к примеру, когда смысл улетучивается и составление слова из букв оказывается невозможно. Фрейд поясняет это опытом, хорошо знакомым каждому из нас: «если я читаю корректуру и при этом намерен уделить особое внимание зрительным образам букв и другим шрифтовым символам, то смысл прочитанного ускользает от меня настолько, что для стилистических исправлений мне потребуется специально прочесть её ещё раз». И наоборот, «если я читаю книгу, которая меня заинтересовала, например роман, я не замечу никаких опечаток, и может случиться так, что в моей голове ничего не останется от имён действующих там персонажей, кроме беспорядочной вереницы и воспоминания о том, длинные они или короткие и что они содержат запоминающиеся буквы X или Z»

В семинаре «Этика психоанализа» Лакан говорит о ране (разрезе), которую наносит человеческой жизни само присутствие языка. Вхождение в алфавит оживляет другую травму — травму нашего рождения в мир говорящих других, в голоса, которые звучали вокруг, будучи ещё неразличимыми в своей смысловой составляющей. В связи со сказанным вспоминается короткометражный фильм Линча «Алфавит», в котором гениальным образом удалось визуализировать эту травму мучительного и кошмарного втискивания маленькой девочки в порядок букв. Кадры сопровождаются звуками навязчивого повторения алфавита а, b, с, а, b, с… — в тональности музыкального напева; при этом демонстрируется артикуляционный аппарат — рот, в котором рождаются звуки. Буквы вбиваются в голову, в тело, разбрызгиваются по белоснежной постели, в которой лежит девочка; слишком близкими они оказываются к плоти, которая выворачивается наизнанку в рвоте, слишком явно говорящей обо всей сложности этого рождения. Буквы произрастают на разграфлённом, разлинованном пространстве.

В связи с этим думается на тему опространствления субъекта в означивании плоти, опыта наслаждения у эрогенных зон, скрепляемом означающим порядком. Само членение пространства, в котором прорастают буквы, отсылает нас вновь к психоаналитическому пониманию того, что функция пространства берёт своё начало в теле. Буквы буквально прорастают на плоти, складываются из черт, которые предстают напоминанием о затягивающихся означающим порядком разрезахтелауего кромок. Кромка, край в некотором смысле предстаёт поставщиком черты, палочки как элемента буквы, письма. Черта вмонтирована в букву, буква собрана из черт. Черта сохраняет в себе память о вторжении наслаждения. Всё тело предстаёт как палимпсест, разворачивающий идею многослойных записей на нём, утопленных в следах боли, восприятий и иных событий, выжигающих метки, шрамы на поверхности тела. Материя буквы включается в систему письма, в формирующие психическую реальность означающие цепочки.

История четвёртая: Н

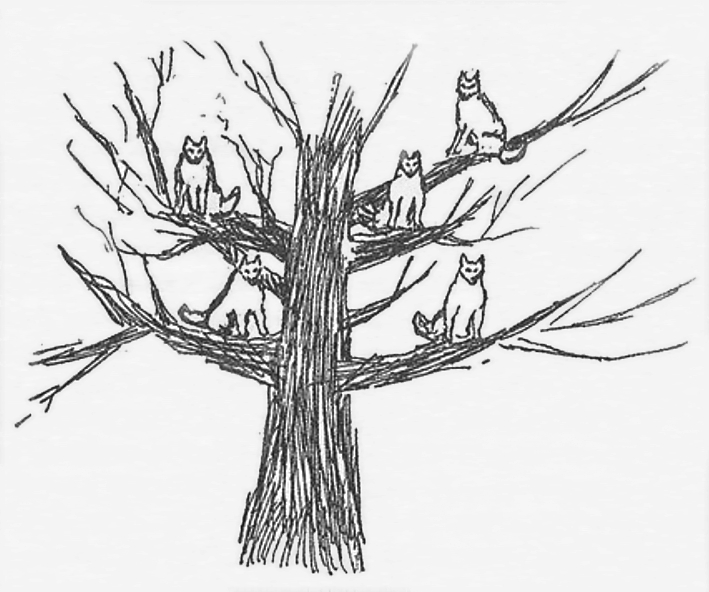

Это история об образе, одним штрихом преобразующемся в букву. При том, что образ всегда уже прошит означающим порядком, включён в ребусные ряды, в которых нет наивных отсылок к видимому, в данном случае интересен сам миг этой трансформации из понятного образа в букву. Я имею в виду рисунок из знаменитого случая маленького Ганса, на котором изображён жираф. Обо всём по порядку.

Из предыдущих рассуждений очевидно, что речь идёт о черте, которая своим появлением вводит измерение возникновения. Можно в связи с этим вспомнить гегелевское снятие (Aufhebung), которое содержит в себе логическую операцию упразднения, аннулирования — и в то же время возведения в новое достоинство. Результат перечёркивающей черты — это то, что Лакан называет продуктом символической функции, эффектом узаконивания в новом измерении. На первый план выходит нечто такое, что заграждает, упраздняет субъект, обеспечивая вхождение в означающий порядок через помеченность ярмом закона.

Черта появляется и в других фантазиях Ганса. Похоже, что она размечает для него дозволенное и недозволенное пространство, границу непозволительного, незаконного пересечения. Можно вспомнить фантазию о том, как он вместе с отцом пробирается в запретное место, очерченное почти символически — верёвкой, за что они оказались наказаны сторожем. Ещё одной чертой, ощутимой, но невидимой для глаза, оказывается оконное стекло, которое Ганс в своих фантазиях разбивает вместе с отцом (при этом, они вновь оказываются наказаны властной фигурой — полицейским). Фрейд обращает наше особое внимание на то, что в этих действиях уже присутствует представление о запретности происходящего, о нарушении некоей черты дозволенного. По сути, это черта, маркирующая субъекта вины, которая раскалывает субъекта, размечая зону инцестуозной сексуальности, становящейся отныне запретной, той, путь к которой напрямую закрыт. Речь идёт о рождении субъекта перечёркнутого как расщеплённого между двумя областями психического — сознательной и бессознательной.

Что производит этим перечёркиванием Ганс? Быть может, это перечёркивание и есть продукт символической функции, той самой черты, которая предстаёт способом возведения себя в новую символическую позицию?! Примечательно, что эта буква, существующая только в письме и неслышимая в звучании, навязывает свой закон, свой порядок произнесения. Буква маленького Ганса, явленная перечёркиванием образа, — это не буква Панкеева, нарочито выставляющая свою беззаконность и ввергающая в страх: напротив, это буква, получившая своё законное место в символическом порядке.

Ещё немного о письме, букве и путях к Единому

Недаром говорят, конечно, что буква убивает, а дух животворит Но тем не менее нам интересно: а как всё-таки дух собирается выжить без буквы?

Жак Лакан. «Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба разума после Фрейда»

Айтен Юран. Несколько историй о встрече с буквой. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 7, страницы 150-167