броненосец чесма на дне

Первая мировая война вызволила “Полтаву” из плена. Для обороны нового порта в Семеновской бухте, Романова-на-Мурмане, для союзных перевозок на Севере создавался отряд боевых кораблей, который мог бы противостоять нападению германского флота. В начале 1916 года Морское министерство выкупило у Японии броненосцы “Полтава”, “Пересвет” и крейсер “Варяг”. Все корабли в тот же год отправились на Север из Владивостока через три океана. Первым в ноябре в Кольский залив пришел легендарный “Варяг”.

В Кольском заливе

Плавучая тюрьма

Радченко к тому времени освободили по болезни, а Нохрин не захотел расставаться с кораблем. О побеге товарищей рассказал следующее: “В назначенный день арестованные сумели отвлечь внимание английских часовых. Кто-то раздобыл патефон, поставили пластинку с английской песней. Услышав ее, солдаты сразу же подошли к патефону и начали петь, оставив свои посты. Мы только этого и ждали. Пока несколько раз меняли пластинку, семеро наших товарищей выбрались через башенное отделение и междудонное пространство в машинный отсек, где несли вахту русские моряки. Они снабдили бежавших матросской одеждой, и те незаметно сошли на берег”.

После побега тюремный режим на “Чесме” ужесточился: сократили паек, отменили прогулки на палубу, запретили всякое общение с охраной, часовых офицеры даже обыскивали. В ответ заключенные письменно предъявили несколько требований, после их неприятия объявили голодовку. На шестой день британское командование согласилось обитателям тюрьмы улучшить условия: добавили к ежедневному пайку 100 граммов консервированного мяса, разрешило прогулки на 15 минут. Публика на “Чесме” сидела разношерстная, преобладали большевики и кадеты, постоянно спорили. Эти яростные споры и скрашивали долгие зимние вечера.

Списали на металлолом

А на берегу назревали серьезные события. Весной 1919 года интервенты засобирались домой, стали привлекать заключенных для погрузки кораблей, иногда людей возили работать на берег. Вскоре англичане покинули корабль, часть арестованных белая власть разместила в городе в специальных бараках, остальным, небольшевикам, предложила остаться на “Чесме”, готовить ее к переходу в Архангельск. Остался и Нохрин, так как не имел никаких документов, да и свыкся с кораблем, на котором начал службу еще во Владивостоке.

В июле 1919 года “Чесму” перевели в Архангельск. Линкор представлял уже слабую боевую единицу. Половину имущества растащили, артиллерия бездействовала: когда в феврале 1920 года хотели пальнуть по судам, увозящим генералов Миллера и Мурашевского с их штабами, то в погребах не нашлось ни единого снаряда. С приходом красных частей офицеры разбежались, матросы расслабились, на борту царила анархия.

Последним белым офицером “Чесмы” был капитан II ранга Карпоносов, в дальнейшем здесь командовали комиссары. До августа 1922 года Арсений Нохрин временно исполнял обязанности старшего помощника. В дальнейшем плавал на гидрографических судах, в годы войны защищал Мурманск, был главным капитаном рыбного порта. Его имя долгое время носил спасатель, биография Арсения Нохрина есть в “Кольской энциклопедии”.

А “Чесмы” судьба такова. С апреля 1920 года, с установлением советской власти, линкор входил в состав Морских сил Северного моря, стоял в Архангельском военном порту, использовался в качестве учебной базы. Исключен из списков Рабоче-Крестьянского Красного Флота 3 июля 1924 года, разделан на металлолом.

Владимир Сорокажердьев, член Союза писателей России.

Чесма (1886)

| 25 сентября 1884 года Заложен |

| 18 мая 1886 года Спущен на воду |

| 17 июня 1888 года Выход на испытания |

| 17 мая 1889 года Введен в строй |

| 9 апреля 1912 года Выведен из боевого состава |

| Расстрелян как мишень летом 1912 года Гибель |

| 9990 / 11396 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 103,4 / 21 / 8,76 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 2 3-х цилиндровые паровые машины двойного расширения, 14 цилиндрических котлов / 9059 Главная ЭУ (тип/мощность) |

| 2 ед. Количество валов |

| 13,5 / узл. Скорость хода (полная/экономичная) |

| 1100 / 2320 при 10 узлах миль Дальность плавания (полным/экономичным ходом) |

| 2 3-х цилиндровые паровые машины двойного расширения, 14 цилиндрических котлов / 9059 Главная ЭУ (тип/мощность) |

| 2 ед. Количество валов |

| 15,2 / узл. Скорость хода (полная/экономичная) |

| 1350 / 4096 при 8 узлах миль Дальность плавания (полным/экономичным ходом) |

Артиллерия главного калибра

Екатерина II, Синоп, Георгий Победоносец

Содержание

Предпосылки создания

Возрождение флота на Черном море после Крымской войны 1853—1856 гг. началось после отмены военных статей Парижского договора, ограничивавших суверенитет России. Из-за тяжелого финансового положения, необходимости создавать прежде всего Балтийский флот и осуществления крейсерской программы Морское министерство не смогло сразу же приступить к постройке мощного Черноморского флота.

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. наглядно продемонстрировала преимущества мореходных броненосных кораблей. Но лишь 20 мая 1882 г. на «особом» совещании в Морском министерстве получила одобрение 20-летняя судостроительная программа, в соответствии с которой для Черного моря предполагалось построить восемь броненосцев 1 ранга. Известные адмиралы С. С. Лесовский и Г. И. Бутаков настойчиво выступали за усиление Черноморского флота; они считали, что по своей мощи он должен быть как минимум равным турецкому. «Россия не должна играть на море той слабой роли, как в последнюю русско-турецкую войну», — говорилось в решении совещания. В планах министерства по установлению контроля над проливами Босфор и Дарданеллы броненосцам этой серии отводилась роль подавления береговых батарей перед высадкой десанта.

Конструкция

По приказанию управляющего Морским министерством адмирала И. А. Шестакова Морской технический комитет (МТК) обсудил и решил вопросы, связанные с выбором аналогов для проектирования русского безрангоутного броненосца 1 ранга с «весьма толстой броней и сильнейшими орудиями не свыше 45 т, имеющим ход 14 уз и запас угля на четверо суток». Прототипом послужили английский «Ajax» («Аякс») (водоизмещение 8660 т, вооружение четыре 305-мм и два 152-мм орудия) и французский «Caiman» («Кайман») (7230 т, два 420- и четыре 100-мм).

И все же после долгих обсуждений был принят по настоянию И. А. Шестакова измененный проект «Петра Великого» с тремя 305-мм орудиями, уменьшенными водоизмещением и запасом угля, без подводной деревянной и медной обшивок, толщиной брони борта до 406 мм, усиленной броневой палубой и машинами, подобными установленным на царской яхте «Ливадия». К концу 1882 г. сотрудники чертежной МТК составили окончательный проект первого черноморского броненосного корабля. От «Петра Великого» они позаимствовали лишь принцип защиты орудийных установок, котлов и машин, заключенных в своеобразном бруствере, состоявшем из двух казематов — нижнего, прямоугольного, установленного на бортовой броне, и верхнего, треугольного.

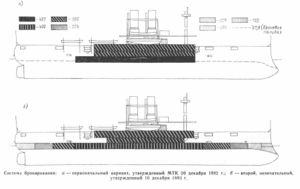

Бронирование

Первоначально планировалось защитить броневыми листами только каземат и проекцию машинного отделения. Опыт французского броненосного флота показал, что не защищенные броней оконечности легко повреждаются артиллерией мелкого калибра. Множественные мелкие повреждения полученные на уровне ватерлинии, и особенно ниже ее, могли критически ухудшить мореходные качества броненосца. В результате схема бронирования была изменена. Броневой пояс на уровне ватерлинии был продлен до носовой и кормовой оконечности с постепенным снижением толщины. Чтобы снизить возникший в результате перевес, пришлось уменьшить толщину брони в районе каземата.

Энергетическая установка

Две 3-х цилиндровые паровые машины двойного расширения бельгийской фирмы «Коккериль» суммарной мощностью 9059 л.с.

Вооружение

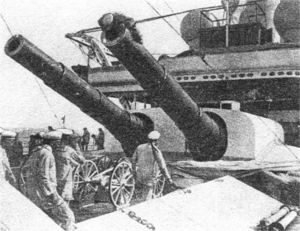

Вооружение корабля составляли 6 – 305-мм орудий на трех вращающихся платформах внутри каземата. Орудия находились на снижающихся станках, подъем снарядов и зарядов осуществлялся при помощи подъемников.

Семь 152-мм орудий располагались на батарейной палубе, а для защиты от миноносцев предполагалось иметь десять малокалиберных пушек.

Строительство

30 июня 1882 года в Севастополе член правления Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ) Н. Н. Сушев заключил контракт с конторой Санкт-Петербургского порта на постройку по чертежам и спецификациям первого черноморского броненосца «Екатерина II» ещё двух кораблей.

При постройке броненосца Морской технический комтет (МТК) учитывал опыт службы «Петра Великого». В конце августа 1883 года адмирал И. А. Шестаков приказал рассмотреть в МТК вопросы о продлении брони на всю длину корабля, сокращении количества 305-мм орудий до четырёх и размещении их в башнях французской фирмы «Форж и Шантье», о размещении четырнадцати 152-мм орудий на батарейной палубе. В декабре 1883 года года МТК утвердил удлинение броневого пояса, но отказался от изменения вооружения.

Заказ на броню был размещён на заводе «Кэмел» в Шеффилде. Два орудийных снижающихся станка 305-мм орудий заказали английскому заводу Андерсона, рассчитывая по ним сделать затем четыре остальных на Обуховском заводе. 12 февраля 1884 года с бельгийской фирмой «Коккериль» был заключён контракт на постройку двух трёхцилиндровых машин, паровых котлов и вспомогательных механизмов к ним.

Намереваясь ввести «Чесму» в строй одновременно с «Екатериной II», в июле 1884 года Морское министерство запросило правление РОПиТ об ускорении на корабле темпа работ и перенесении его спуска на воду на май 1886 года, ради чего был отложен заказ машин для «Синопа» и спуск его на воду.

В ноябре 1885 года по предложению командира броненосного фрегата «Князь Пожарский» капитана 1-го ранга С. О. Макарова на «Чесме» произвели испытания водонепроницаемых переборок, которые по результатам испытания усилили угольниками и Z-образными полосами.

После спуска на воду оказалось, что броненосец имеет перегрузку в 639 тонн по сравнению с проектом. Для облегчения «Чесмы» и «Синопа» капитан Торопов предложил уменьшить ширину и срезать на 381 мм верхний каземат, однако эти работы задержиали бы достройку «Чесмы» на четыре месяца, и временный управляющий Морским министерством адмирал Н. М. Чихачёв приказал проделать соответствующие работы только на «Синопе», который ещё стоял на стапеле.

Испытания

26 марта 1887 года произвели первую паровую пробу главных машин. Первое ходовое испытание провели только 17 июня 1888 года, но из-за неопытности кочегаров сумели развить мощность лишь 7601 л. с. и скорость 12,8 узлов. Испытания признали неудачными. Второе официальное испытание состоялось 24 июня. Корабль развил скорость 13,5 узла при мощности машин 9059 л. с. Присутствовавший инспектор от МТК Н. Г. Нозиков признал неудачным и это испытание. MTK потребовал от бельгийцев произвести установку к шести имеющимся в котельных отделениях вентиляторам шесть дополнительных, на что общество запросило ещё полгода. В итоге паровые машины «Чесмы» долгое время считались лучшими на флоте, но из-за малой производительности котлов нормальная скорость броненосца не превышала 13,5 узлов.

История службы

Первый год службы выявил необходимость укрепления обшивки под лапами кронштейнов, усиления форсированной тяги котлов, добавочного крепления палубы под носовыми барбетными установками. Артиллерийские испытания выявили ряд конструктивных недостатков, основным из которых было ограничение сектора стрельбы на нос и корму из-за слабости креплений верхней палубы.

Поскольку на «Чесме» были установлены более тяжёлые 305-мм орудия с длиной ствола 35 калибров, а барбетные установки были разнесены более широко, при наведении орудий главного калибра на траверз корабль получал значительный до 7,6 ° крен. Это существенно затрудняло прицельную стрельбу, приводило к нарушению работы механизма горизонтального наведения и снижало эффективность брони, так как броневой пояс в носовой и кормовой оконечностях почти полностью уходил ниже ватерлинии.

С 1890-го года в составе Практической эскадры участвовал в ежегодных летних учебно-тренировочных компаниях. Броненосцы обязаны были проходить мерную милю, отрабатывать стрельбы, совместные маневрирования, постановку мин, отражение атак миноносцев. Ежегодными стали участия в высадке десанта и переходы вдоль побережья с заходами почти во все черноморские порты империи.

Броненосец благополучно дослужил до конца русско-японской войны, хотя у него неоднократно возникали неприятности с машинно-котельной установкой.

Катастрофа русского флота при Порт-Артуре и Цусиме заставляла бережно относиться к каждому оставшемуся кораблю, в том числе и устаревшему. В июне 1903 года Санкт-Петербургские заводы Металлический, Обуховский и Путиловский приступили к разработке проектов двухорудийной башенной установки, в которой предполагалось разместить новые 305-мм орудия Обуховского завода с длиной ствола в 40 калибров. Такие башенные установки предполагалось поставить на броненосец «Чесма», однако в июне 1905 года от этих планов отказались. Перевооружение броненосца было не возможно без существенной и дорогостоящей перестройки корпуса. К тому времени броненосец морально устарел и не соответствовал требованиям к живучести и скорости хода. Предназначенные для него установки определили на броненосец «Иоанн Златоуст».

18 марта 1907 года «Чесма» была разоружена и сдана в порт на консервацию.

«Исключённое судно № 4»

После 9 апреля 1912 года броненосец был выведен из активной службы и переименован в «Исключённое судно № 4». Летом того же года его начали использовать для проверки схемы бронирования новых дредноутов типа «Севастополь». С этой целью в кормовой части броненосца, по правому борту установили отсек подобный части корпуса с броней строившихся дредноутов. Бывший броненосец отбуксировали к Тендровской косе и расстреляли с линейного корабля «Иоанн Златоуст». Малая дальность стрельбы (около 750м) обеспечивала высокую точность попаданий (вплоть до конкретной броневой плиты), а реальную дальность морского боя имитировали уменьшением пороховых зарядов и приданием «Чесме» необходимого крена — таким образом изменялся угол встречи снаряда с бронёй. Опыт оправдал себя вскрыв слабость бронирования дредноутов типа «Севастополь» и результаты сразу же были засекречены. Также по броненосцу были проведены торпедные стрельбы.

Корпус расстрелянного броненосца до сих пор покоится на дне возле Тендровской косы (был найден аквалангистами Николаевского клуба «Садко»).

Особенности броненосного разжалования: история черноморского броненосца «Чесма»

Заказ на броню был размещён на заводе «Кэмел» в Шеффилде. Два орудийных снижающихся станка 305-мм орудий заказали английскому заводу Андерсона, рассчитывая по ним сделать затем четыре остальных на Обуховском заводе. 12 февраля 1884 года с бельгийской фирмой «Коккериль» был заключён контракт на постройку двух трёхцилиндровых машин, паровых котлов и вспомогательных механизмов к ним.

Намереваясь ввести «Чесму» в строй одновременно с «Екатериной II», в июле 1884 года Морское министерство запросило правление РОПиТ об ускорении на корабле темпа работ и перенесении его спуска на воду на май 1886 года, ради чего был отложен заказ машин для «Синопа» и спуск его на воду.

В ноябре 1885 года по предложению командира броненосного фрегата «Князь Пожарский» капитана 1-го ранга С. О. Макарова на «Чесме» произвели испытания водонепроницаемых переборок, которые по результатам испытания усилили угольниками и Z-образными полосами.

После спуска на воду оказалось, что броненосец имеет перегрузку в 639 тонн по сравнению с проектом. Для облегчения «Чесмы» и «Синопа» капитан Торопов предложил уменьшить ширину и срезать на 381 мм верхний каземат, однако эти работы задержали бы достройку «Чесмы» на четыре месяца, и временный управляющий Морским министерством адмирал Н. М. Чихачёв приказал проделать соответствующие работы только на «Синопе», который ещё стоял на стапеле.

26 марта 1887 года произвели первую паровую пробу главных машин. Первое ходовое испытание провели только 17 июня 1888 года, но из-за неопытности кочегаров сумели развить мощность лишь 7601 л. с. и скорость 12,8 узлов. Испытания признали неудачными. Второе официальное испытание состоялось 24 июня. Корабль развил скорость 13,5 узла при мощности машин 9059 л. с. Присутствовавший инспектор от МТК Н. Г. Нозиков признал неудачным и это испытание. MTK потребовал от бельгийцев произвести установку к шести имеющимся в котельных отделениях вентиляторам шесть дополнительных, на что общество запросило ещё полгода. В итоге паровые машины «Чесмы» долгое время считались лучшими на флоте, но из-за малой производительности котлов нормальная скорость броненосца не превышала 13,5 узлов.

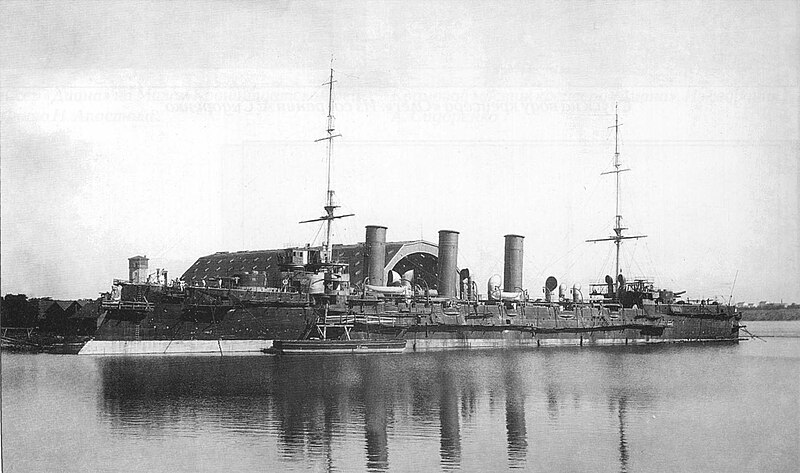

Броненосец «Чесма» в Северной бухте Севастополя, начало 1890-х годов

«Спуск броненосца «Чесма» в Севастополе», картина художника А.К. Беггрова, 1887 год. Из коллекции ЦВММ

Носовая проекция броненосца «Чесма»

Схема расположения артиллерии и барбетов броненосцев типа «Екатерина II»

Броненосец «Чесма» у достроечной стенки РОПиТа, на корабле идет установка броневых плит. Июль 1887 года.

Броненосец «Чесма» в достройке

Броненосец «Чесма» на стапеле перед спуском на воду, 6 мая 1886 года

Эскадренный броненосец «Чесма» на рейде Гагр. 1905 год. (Издание И. Юнака № 46.)

Барбетная установка броненосца «Георгий Победоносец» (однотипник «Чесмы») с 12″/35 пушками

«Чесма» у Севастополя в 1892 году

Построение на палубе «Чесмы»

Чесма (слева) и Екатерина II (справа) в Севастополе, начало 1890-х гг.

Эскадренный броненосец «Чесма» на стрельбах в районе Ялты. 5 мая 1893 года

«Чесма» у крымского побережья в районе Ялты

Вид надстройки «Чесмы»

Катастрофа русского флота при Порт-Артуре и Цусиме заставляла бережно относиться к каждому оставшемуся кораблю, в том числе и устаревшему.

Вопрос о перевооружении уже явно устаревшего к началу XX в. корабля, что называется «ребром» всплыл в 1899 г. Для ускорения работ решено было максимально унифицировать башни и орудия ГК, средний калибр и т.д. «Чесмы» с артиллерией, надстройками и дельными вещами на тот момент строящегося эскадренного броненосца «Князь Потемкин Таврический». В практически законченном к концу 1903 г. проекте модернизации «Чесмы» значилось, что она должна была получить четыре современных 305/40 орудия ГК и десять 152/45 орудий среднего калибра + новые котлы и прочее. Тогда же, в конце 1903 г. на все эти работы был ассигнован миллион рублей золотом.

Так должен был выглядеть броненосец «Чесма» после модернизации

Броненосец планировалось поставить на модернизацию в 1904 г., но помешала русско-японская. Второй раз к работам решили приступить весной 1906 г, но в ноябре 1905 г. на севастопольском рейде случился мятеж полубезумного лейтенанта Шмидта. В ходе подавления бунта изрядно выгорел новейший крейсер «Очаков», после подавления мятежа суетливо переименованный в «Кагул». По настоянию командующего Черноморским флотом адмирала Чухнина тот самый «чесменский» миллион был в итоге потрачен на «самоскорейшее восстановление крейсера». В итоге «Чесму», так и не дождавшуюся второй молодости, в 1907-м вывели из боевого состава флота, а «Кагул» удалось полностью реанимировать только к 1909 г.

Крейсер «Очаков» до бунта.

. и после подавления мятежа

Григорий Павлович Чухнин, вице-адмирал и командующий Черноморским флотом

Исключенное судно №4 (бывшая «Чесма») в гавани Севастополя, август 1912 года

Исключенное судно № 4 под обстрелом с линейного корабля «Иоанн Златоуст», 1912 год

Во всех справочниках указано, что старый корабль в середине 1920-х гг. был разобран на металл, что, как оказалось, не соответствует истине. В 1970-х гг. остатки броненосца были найдены обследованы аквалангистами знаменитого николаевского клуба «Садко». Корпус корабля частично сохранился, только кормовая часть замыта в песок. Рядом с корпусом расположены две дымовые трубы с фрагментом надстройки. Практически бывший эскадренный броненосец уже тогда представлял собой груду проржавевшего металлолома, искореженного артиллерийскими снарядами. Сейчас, возможно, он выглядит еще более разрушенным.

Координаты 46°18’N 31°35’E.

Глубина около 9 метров.

Возвышение над грунтом 6 метров

Броненосцы и линкоры Черноморского флота (1880-1917 г.г.)

У этого термина существуют и другие значения, см. Чесма.

| «Чесма» | |

| Служба: | Россия |

| Класс и тип судна | Барбетный броненосец |

| Организация | Черноморский флот |

| Изготовитель | Верфи РОПиТа, Севастополь |

| Строительство начато | 25 сентября 1883 года |

| Спущен на воду | 18 (31) мая 1886 года |

| Введен в эксплуатацию | 17 мая 1889 года |

| Выведен из состава флота | 1907 год |

| Статус | Расстрелян как мишень |

| Основные характеристики | |

| Водоизмещение | 10 280 т |

| Длина | 103, 5 м |

| Ширина | 21 м |

| Осадка | 8, 6 м |

| Двигатели | 2-вальная вертикальная машина, 14 цилиндрических котлов |

| Мощность | 9100 л. с. |

| Скорость хода | 15 узлов |

| Дальность плавания | 1100 морских миль |

| Экипаж | 720 человек |

| Вооружение | |

| Артиллерия | 6 × 305-мм, 7 × 152-мм орудий, 10—12 малокалиберных орудий |

| Минно-торпедное вооружение | 7 × 380-мм торпедных аппаратов |

— черноморский эскадренный броненосец, второй в серии из четырёх кораблей типа «Екатерина II»

.

Строился в Севастополе, на верфи РОПиТа. 30 сентября 1883 года получил название «Чесма». Заложен 25 сентября 1884 года. Спущен на воду 18 мая 1886 года, вступил в строй 17 мая 1889 года. 18 марта 1907 года разоружён и сдан в порт. С 1912 года использовался в качестве мишени

Наблюдателем от Морского министерства при строительстве броненосца был капитан корпуса корабельных инженеров А. П. Торопов, его помощником — поручик Отто. Строителем от РОПиТ был назначен штабс-капитан К. Н. Арцеулов

Основные характеристики и описание конструкции

Основная статья: Броненосцы типа «Полтава»

Водоизмещение нормальное по проекту 10 960 дл.т, реальное 11 500 т.

Размерения: длина между перпендикулярами 108,7 м, по ватерлинии 112,5 м, наибольшая 114,3 м; ширина 21,34 м; осадка носом 7,6 м, кормой 7,9 м, в полном грузу фактическая до 8,6 м.

Бронирование: главный пояс 368—254 мм (у нижней кромки 184—127 мм; крупповская броня), верхний пояс 127 мм (сталеникелевая броня), бронепалуба 51—76 мм (сталеникелевая броня), башни и барбеты главного калибра 254 мм (крупповская или гарвеевская броня), башни и барбеты среднего калибра 127 мм (сталеникелевая броня), рубка 229 мм.

Вооружение: четыре 305/40-мм орудия в двух башнях (по 58 выстрелов на ствол), двенадцать 152/45-мм пушек Канэ (четыре спаренные башенные установки и четыре орудия в батарее; по 200 выстрелов на ствол); двенадцать 47-мм и 28 37-мм пушек Гочкиса; два десантных 63,5-мм орудия Барановского; два 457-мм и четыре 381-мм торпедных аппарата; 50 сфероконических мин.

Мощность машин фактическая без форсировки 11 255 инд.л.с., максимальная скорость 16,5 уз, средняя скорость на испытаниях 16,29 уз. Запас угля нормальный 700 или 900 т, полный 1050, 1200 или 1500 т (данные разнятся); дальность плавания 10-уз ходом при запасе 900 т — 2800 миль, 1200 т — 3750 миль, 15-уз ходом при полном запасе — 1750 миль.

Экипаж: 21—27 офицеров и 605—625 нижних чинов.

Ссылки

История службы

Проектирование и постройка

Броненосцы типа «Полтава» строились в рамках второго этапа 20-летней судостроительной программы, принятой в 1881 году. Корабли строились не против какого-то конкретного противника; лишь позднее, в 1898 году, была принята специальная программа «для нужд Дальнего Востока». Вместе с тем уже при разработке технического задания учитывалась возможность перевода новых броненосцев на Тихий океан, хотя их главным противником считался германский флот.

Несколько позже концепцию бронирования пересмотрели. Теперь, по образцу «Наварина» и «Сисоя Великого», оконечности лишались бронепояса, который защищал лишь среднюю часть корабля и замыкался с носа и кормы броневыми траверзами. Над главным поясом теперь возвышался более тонкий верхний, а оконечности защищала лишь карапасная бронепалуба (в пределах главного бронепояса она была плоской и лежала на его верхней кромке). Барбетные установки среднего калибра заменили на полноценные башни. Принятие на вооружение в 1892 г. скорострельных пушек Канэ внесло коррективы в состав вооружения: вместо восьми 203-мм 35-калиберных орудий было решено установить дюжину намного более лёгких шестидюймовок с длиной ствола 45 калибров: восемь в башнях, а ещё четыре — в небронированной батарее между ними. Наконец, в 1893 г. решили вместо 35-калиберных 305-мм орудий использовать новые 40-калиберные.

Корабль был заложен 7 мая 1892 года (здесь и далее даты даны по старому стилю) в присутствии императора Александра III, наследника престола цесаревича Николая Александровича и управляющего Морским ведомством великого князя Алексея Александровича в новом эллинге Нового Адмиралтейства одновременно с двумя своими систершипами, а также с «Сисоем Великим»; фактические же работы на стапеле работы начались ещё в феврале. Строительством руководили корабельные инженеры Н. И. Янковский и И. Е. Леонтьев. Спуск на воду состоялся 25 октября 1894 года, однако достройка надолго затянулась.

Испытания

Ходовые испытания состоялись только 3 сентября 1898 года, причём на корабле отсутствовала вся артиллерия, кроме пушек главного калибра. Из-за начавшегося шторма провести положенные 12-часовые испытания не удалось: продолжительность ограничили 9-ю часами. Корабль развил максимальный ход в 16,5 уз, а средняя скорость составила 16,29 уз при мощности машин 11 255 инд.л.с. Форсированное дутьё не применялось, поскольку проектная мощность была превышена и без него.

На артиллерийских испытаниях в июне 1900 года после выстрелов из пушек главного калибра усиленными зарядами (170 кг) башни заклинило: из-за слабости переоблегчённой конструкции поворотная платформа осела на барбет. В срочном порядке решили срезать три дюйма верхней части барбетов, а также установить подкрепления. Эти мероприятия удалось выполнить до отправки корабля на Дальний Восток, однако на будущее стрельба залпом полными зарядами в мирное время допускалась лишь в исключительных случаях, хотя на военное время ограничения снимались (заметим, что во время боевых действий башни «полтав» по техническим причинам уже не заклинивало).

История службы

Начало войны

Осенью 1900 года «Полтава» ушла на Дальний Восток, обстановка на котором всё обострялась. В Порт-Артур корабль прибыл 30 марта следующего года и в дальнейшем участвовал во всех манёврах и походах. В гонке броненосцев по маршруту Нагасаки — Порт-Артур, состоявшейся 30 сентября — 2 октября 1902 года, броненосец прошёл более 600 миль маршрута без остановок и поломок со средней скоростью 13—14 узлов.

К началу русско-японской войны экипаж «Полтавы», которой командовал капитан 1-го ранга И. П. Успенский, насчитывал 631 человека. При ночном нападении 26—27 января 1904 г. японских эсминцев на русскую эскадру, стоящую на внешнем рейде Порт-Артура, броненосец не пострадал. Наутро лишившаяся двух лучших кораблей русская эскадра вступила в бой с подошедшими главными силами неприятеля, однако последний действовал нерешительно и через 40 минут отошёл. Любопытно, что японцы, несмотря на небольшую дистанцию, не смогли правильно опознать весьма характерные силуэты русских кораблей: согласно рапорту адмирала Того, ночным нападением были выведены из строя «Полтава», «Аскольд» и ещё два крупных корабля. Во время этого боя, согласно рапорту И. П. Успенского, «Полтава» выпустила 12 305-мм и 55 152-мм фугасных снарядов, а сама получила наибольшее число попаданий, причинивших следующие повреждения.

В этом бою японцы стреляли снарядами с «тугими» взрывателями, которые не всегда срабатывали, а их разрывы не зажигали даже парусиновые чехлы на амбразурах башен. Позже японцы перешли на более совершенные снаряды, взрывавшиеся почти всегда и вызывавшие сильные пожары. Неожиданно большая дистанция боя сделала также бесполезными 75-мм и более мелкие пушки, а также показала бессмысленность нахождения на кораблях шлюпок, которые очень быстро выводились из строя.

После боя русские корабли ещё одну ночь провели на внешнем рейде, после чего надолго ушли во внутреннюю гавань, причём во время входа в неё «Полтава» была слегка повреждена из-за столкновения с «Севастополем».

В ночь на 14 марта паровой катер с «Полтавы» метательной миной потопил один из японских брандеров.

Когда начался демонтаж корабельной артиллерии для усиления защиты Порт-Артура с суши, «Полтава» оборудовала четырёхорудийную 152-мм батарею на Перепелиной горе. Броненосец привлекался и для огневой поддержки войск: например, 26 июня «Полтава» вместе с крейсерами и миноносцами из бухты Тахэ обстреливала батареи и корабли противника.

Бой в Жёлтом море

10 июня была предпринята попытка прорваться всей эскадрой (шесть броненосцев, один броненосный и четыре бронепалубных крейсера и миноносцы) во Владивосток. Однако, пройдя всего 20 миль и встретив главные силы неприятеля (четыре броненосца, четыре броненосных и восемь бронепалубных крейсеров, не считая устаревших и мелких кораблей), командующий русской эскадрой адмирал В. К. Витгефт повернул обратно. Главной причиной этого он называл отсутствие на русских кораблях значительной части артиллерии среднего и малого калибра, переданных на усиление сухопутной обороны крепости.

Повторный выход, когда значительную часть артиллерии вернули на место, состоялся только 28 июля и привёл к сражению с японским флотом, известным как бой в Жёлтом море

. «Полтава» имела полный комплект артиллерии среднего калибра и вместе с «Севастополем» замыкала колонну русских броненосцев.

Во второй фазе «Полтава» получила довольно серьёзные повреждения. Два 305-мм снаряда взорвались под носовой башней среднего калибра левого борта, хотя башня пострадала не очень сильно (помог находящийся в коридоре уголь). Ещё два крупных снаряда попали в верхнюю палубу между спардеком и башней главного калибра, причинив серьёзные разрушения, убив троих и ранив 15 человек. В корму попало подряд два 305-мм снаряда, разрушивших борт на площади 6,3×2 м (от главного пояса до батарейной палубы); через образовавшуюся пробоину заливало офицерские каюты. Два 305-мм снаряда попали в носовую башню главного калибра, ещё по одному — в спардек и боевую рубку. Были выведены из строя дальномер, два башенных и оба батарейных 152-мм орудия правого борта; потери в людях убитыми и ранеными достигали 30 человек. Но хуже всего оказался шальной осколок, залетевший через светлый люк машинного отделения и угодивший в подшипник левого гребного вала: из-за этого повреждения пришлось ограничить обороты машины и снизить и без того невысокую скорость.

В третьей фазе боя, когда японцы уже нагнали русскую колонну и сосредоточили огонь на флагманских «Цесаревиче» и «Пересвете», «Полтава» пострадала сравнительно слабо. После выхода из строя «Цесаревича» строй русской эскадры развалился, и она легла на обратный курс. Ночью последовали атаки вражеских миноносцев, однако они добились единственного попадания — торпеда угодила в правый борт «Полтавы», но не взорвалась.

Всего в ходе сражения на «Полтаве» было выведено из строя пять 152-мм и восемь 47-мм орудий, погибло 12 человек (в том числе один офицер) и 43 было ранено (3 офицера). Несмотря на довольно серьёзные повреждения, броненосец в целом сохранил боеспособность; угрозы потери плавучести или опрокидывания также не было (во всяком случае, при спокойной погоде). Данных о количестве выпущенных «Полтавой» в этом бою снарядов не имеется.

В осаждённом Порт-Артуре

Под конец осады корабли всё интенсивнее вели стрельбу по японским позициям главным калибром: фугасных снарядов к шестидюймовкам уже почти не оставалось. За сентябрь-ноябрь «Полтава» выпустила по неприятелю 110 305-мм снарядов.

19 сентября японцы впервые обстреляли гавань из 280-мм мортир. «Полтава» получила два попадания, один из которых сделал подводную пробоину. Осколками было выведено из строя одно 305-мм орудие, которое вскоре заменили на пушку с «Севастополя», с апреля стоявшую на неисправном станке и поэтому бездействовавшую.

Затонувший броненосец «Полтава»

В японском флоте

8 июля 1905 года (по новому стилю) японцы подняли «Полтаву», а 21 июля зачислили её в свой флот под названием «Танго» (яп. 丹後, так называется один из районов древней японской столицы Киото). В 1907 году более-менее отремонтированный корпус без артиллерии и части оборудования отбуксировали на верфь в Майдзуру, где корабль был восстановлен. Перед капитуляцией крепости русские моряки успели подорвать машины, котлы и артиллерийские башни, поэтому объём работ, проделанный на верфи, был весьма большим. Согласно японским данным, были установлены 16 новых котлов системы Миябара (русские отчёты после возвращения корабля в 1916 году по-прежнему говорят о цилиндрических котлах) и кормовой шпиль, заменены повреждённые и отсутствующие орудия, сняты надводные торпедные аппараты, изменены трубы, вентиляционные дефлекторы, мачты. В частности, 305-мм русские орудия были заменены на английские системы Армстронга, хранившиеся в арсеналах в качестве запасных (пушки такого калибра собственного производства японцы начали выпускать примерно в это же время, однако они имели длину ствола уже 45 калибров). Четыре башни среднего калибра были заменены на снятые со сдавшегося броненосца «Орёл»; на главной палубе в носу и по углам спардека на месте прежних 47-мм поставили трофейные 75-мм орудия (всего восемь единиц). Погреба и подачи боеприпасов были переделаны под японские боеприпасы, а 305-мм и 152-мм орудия получили оптические прицелы. Из малокалиберной артиллерии сохранились только четыре 47-мм пушки на крыльях обоих мостиков, предназначенные для производства салютов; добавили также два пулемёта.

В 1909 году «Танго» вошёл в строй как броненосец береговой обороны 1 класса, одновременно служа учебным кораблём для строевых матросов и комендоров. Экипаж был увеличен до 750 человек.

Вновь под Андреевским флагом

В 1915 году англичане и французы начали Дарданелльскую операцию, пытаясь овладеть одним из черноморских проливов. Россия считала необходимым обеспечить присутствие в составе союзной эскадры своих кораблей, однако взять их было неоткуда. Кроме того, неожиданно большое значение приобрели перевозки войск и грузов между Россией и её союзниками через северные порты Архангельск и Романов (будущий Мурманск), и для защиты северных коммуникаций тоже потребовались корабли. Ничего лучшего, кроме как обратиться к Японии с просьбой о продаже своих же собственных кораблей, доставшихся ей в результате победы в русско-японской войне, придумать не смогли. Японцы согласились отдать за 15,5 млн руб. лишь три выведенных из состава активного флота корабля: «Танго», «Сагами» (бывший «Пересвет») и «Сою» (бывший «Варяг»), прибывшие во Владивосток 21 марта 1916 года.

«Чесма» (быв. «Полтава») после покупки у Японии пришла во Владивосток, 1916 год

Последние два получили свои первоначальные названия и зачислены в класс крейсеров, а «Танго» переименовали в «Чесму» и «назначили» линейным кораблём: имя «Полтава» уже носил один из русских дредноутов.

При ремонте наибольший объём работ был произведён по артиллерийской части. В башнях главного калибра за счёт «переделки зарядника, изменения способа заряжания, установки третьего прицела и среднего поста горизонтальной наводки удалось увеличить скорость стрельбы с 4,5 минут до 1 мин» (по паспорту английская пушка делала один выстрел в 1,3 мин, а прежние 40-калиберные русские орудия — выстрел за 2,5 мин). Переделали и башни среднего калибра, а батарейные шестидюймовки признали непригодными и подлежащими замене при первой возможности. Расстрелянными были и все 75-мм пушки (их заменили японскими 76-мм, взяв по четыре с «Пересвета» и «Варяга»). Установили приборы управления стрельбой, включая телефоны в башнях и переговорные трубы.

Из трёх купленных у Японии трофеев сформировали Отдельный отряд судов особого назначения, командовать которым назначили контр-адмирала А. И. Бестужева-Рюмина (флаг на «Пересвете»). «Чесма» 30 мая вышла в море на пробу машин и артиллерии, а 19 июня вместе с «Варягом» отправилась в поход («Пересвет» после аварии на камнях находился в ремонте). Проходя в сутки около 250 миль, корабли упражнялись в артиллерийской стрельбе и совместном маневрировании. Запасы угля пополнялись в Гонконге, Сингапуре, Коломбо и в порту Виктория на Сейшельских о-вах.

Линейный корабль «Чесма» в Александрии, 1916 год

После прихода в Аден 27 августа корабли перекрасили в защитный цвет и перешли на несение службы по боевому расписанию. 6 сентября они пришли в Порт-Саид, где разделились. «Чесма» пошла в Александрию, чтобы присоединиться к Средиземноморскому флоту союзников, действовавшему в Эгейском море и поддерживающему операции Салоникского фронта. В начале октября Антанта захватила флот формально нейтральной Греции, в которой были довольно сильны прогерманские настроения. «Чесма» играла в этой операции незначительную роль; её присутствие диктовалось исключительно политическими, но никак не военными соображениями. После завершения этой акции корабль отправился в состав флотилии Северного ледовитого океана: на прорыв в Чёрное море или на Балтику шансов не было.

«Чесма» в доке на верфи Кеммелл Лэрд в Биркенхеде, ноябрь 1916 год «Чесма» в доке на верфи Кеммелл Лэрд в Биркенхеде, ноябрь 1916 год

По пути в английском Биркенхэде провели докование и ремонт, а в кормовой части спардека и на крыльях навесного мостика установили четыре зенитки. 1 декабря линкор вышел из дока и получил приказ идти в Александровск-на-Мурмане (ныне Полярный), однако Англию покинули только 17 декабря. На переходе удалось развить ход 14 уз, после чего начал нагреваться подшипник правой машины. Простояв в Белфасте до 28 декабря, «Чесма» в одиночку отправилась на север, прибыв в порт Романов 3 января.

В боевых действиях принять участия кораблю не довелось. С него были сняты четыре батарейных шестидюймовки (их установили на береговой батарее), а также четыре 76-мм орудия, которые понадобились для вооружения тральщиков.

В годы революции и гражданской войны

В октябре 1917 года экипаж линкора перешёл на сторону советской власти, а в марте 1918-го корабль захватили англичане, два года использовавшие его в качестве плавучей тюрьмы. При эвакуации из Архангельска в марте 1920 года «Чесма» была ими брошена, после чего её зачислили в состав Беломорской военной флотилии, хотя это было чисто формальным актом. 16 июня 1921 года корабль сдали на хранение в Архангельский порт, а 3 июня 1924-го — в Отдел фондового имущества для разделки на металл.