Чем болел обломов в романе гончарова

Обломов и депрессия

За уши притянуто и противопоставление ленивого русского и энергичного немца Штольца. Хотя Штольц и русский по матери. На самом деле немцы были хорошими служаками, но истинными дельцами в России были сами русские. В России не было никакого немецкого капитала, т.е. среди немцев не так много было торговцев и капиталистов, да даже и еврейского не было, были отдельные богатые евреи, был только русский капитал и европейский, европейский был привлечен сознательно и лихо вытеснялся уже к 1913 году.

Но какие великолепно выписанные образы в романе! Как Гончаров понимал женщин! Без всяких сантиментов. Госпожа Ильинская вроде бы полюбила Обломова, помню нам в школе учительница литературы с негодованием говорила, что вот даже полюбила Обломова прекрасная женщина, а он из-за лени своей ничего не смог. Это не так. Все что смог Илья Ильич сделал, включая и предложение даме. Это Ильинская поняла, какой воз ей придется тащить и сама отказалась от Обломова.

Изумительно описан мир «обломовщины», т.е. мир поместья родителей Обломова, как рай на земле. Читаешь и думаешь – вот тебе и обломовщина! Вот тебе и крепостное право! Это же коммунизм какой-то! Дворовые люди Обломовых ели, спали и занимались всякими радостными для себя делами. И самое интересное, что картина-то достоверная, Гончаров вообще цепкий реалист. Писатель пишет, что народ был на редкость здоровый, в сорок лет мужики выглядели молодыми людьми.

Что касается депрессии, то пришло в голову, что этой болезнью страдали многие политики, но они не были столь чистыми и добрыми, как Илья Ильич Обломов. Депрессия была у Черчилля, у Гитлера и Ленина депрессия сменялась лихорадочными приступами энергии, Мао Цзэдуну во время депрессий русский врач из СССР, который у него довольно долго был, колол пантокрин ему в вену. Вот депрессия, а сколько они дел наворочили. Лучше бы как Обломов… спали.

Обломов и обломовщина

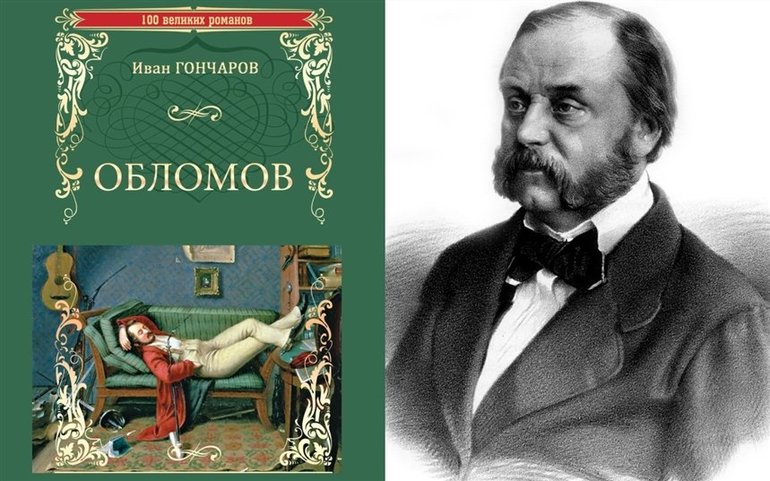

В статье «Что такое обломовщина?» Н.А. Добролюбов назвал роман И.А.Гончарова «знамением времени», считая, что автор отразил исторически верно часть современной ему действительности. Данное произведение представляет собой исследование сути и истоков тех противоречий, которые характерны были для русского общества середины XIX века.

Итак, истоки «обломовщины» (то есть детство и воспитание героя) – это жизнь в родной Обломовке, которую Гончаров называет «благословенным уголком». Здесь можно спрятаться от волнений и тревог, от опасных жизненных ситуаций. Этот «забытый всеми уголок» «сулит покойную и долговременную жизнь»: «ни страшных бурь, ни разрушений не слыхать в этом краю». И заботы не омрачают существование человека, потому что связаны они со сменой времён года и работами по обеспечению продуктами питания. Всё тихо и сонно в этом краю, где люди не хотят обременять себя лишними хлопотами и суетой. Для них покой превыше всего, а труд воспринимался как наказание, и трудились люди только ради поддержания жизни. Даже жильё, в том числе и барский дом, никто не спешил ремонтировать, обустраивать. Постепенно приходили в негодность избы крестьян и помещичья усадьба. Разрушающийся дом господ Обломовых – это символ дряхления и вымирания целого сословия, не желавшего приложить усилия, чтобы изменить жизнь к лучшему, чтобы увереннее чувствовать себя в новом времени.

В романе «Обломов» автор нарисовал картину быта и нравов поместного дворянства во времена крепостного права, показав отрицательные стороны барства, которые проявлялись даже у таких добропорядочных господ, как Обломовы. Например, барину ничего не стоило толкнуть ногой в лицо слугу, натягивающего ему чулки, или надавать прислуге пощёчин за какую-либо провинность. Барских детей приучали жить чужим трудом, воспитывая в них лень, надменность и желание повелевать: Захарки и Ваньки обязаны обслуживать господ, не давая даже оброненную вещь поднять.

Одной из особенностей быта Обломовки был всеобщий послеобеденный сон. Не только у помещиков, но и у крестьян как будто нарушилась возможность управлять своим организмом, они не способны были регулировать время сна и бодрствования. Бороться со сном иногда получалось у детей, но постепенно сонливость появлялась и у них. Длительный послеобеденный сон поглощал жизненные силы, он не приносил бодрости: «Это был какой-то всепоглощающий, ничем не победимый сон, истинное подобие смерти». Писатель называет также это состояние заразной, «повальной болезнью», очнутся от которой едва удавалось ближе к вечеру, и после пробуждения слышалось кругом «оханье, стенанье». Люди чувствовали себя разбитыми и старались как-либо облегчить своё состояние, но неразвитость чувств и духовных потребностей приводила к тому, что все стремления сводились опять к еде.

Забота о пище была наиважнейшей в Обломовке: еда готовилась в изобилии, она была сытной и вкусной. Барыня строго следила за работой слуг, готовящих пищу, это было почти единственной её обязанностью. Но на первом месте стояла, конечно, забота о ребёнке: хорошо ли он накормлен, не потерял ли аппетита, ведь дети, по убеждению помещиков, должны быть «толстенькие, беленькие и здоровенькие».

Казалось бы, такая забота о здоровье должна была давать превосходные результаты: в здоровом теле – здоровый дух. Однако в Обломовке и окрестные пейзажи как будто препятствуют развитию души. Природа здесь самая обычная, «скромная и незатейливая», но соловьи почему-то не живут в этих краях, а только перепела, песни которых звучат как напоминание: «спать пора, спать пора». И никаких бурлящих рек или потоков, символизирующих жизненные порывы, и никаких гор, напоминающих о препятствиях, которые надо преодолевать. Все мысли и движения души сосредоточиваются на внутреннем, замкнутом мире обломовцев: хозяйство, еда, воспитание (вернее, вскармливание) детей, праздники и соблюдение обрядов.

В обломовской идиллии не мог вырасти деятельный, трудоспособный человек, ведь ребёнок с детства впитывал нравы и обычаи, приобретал черты характера, свойственные его родителям и ближайшему окружению. В атмосфере всеобщей праздности и лени, где и учёбу считали обременительной обязанностью, «детский ум давно решил, что так, а не иначе, следует жить, как живут около него взрослые». Он просто привык к такому образу жизни, который ему нравился, отрицательных эмоций не вызывал. Позже сорокалетнему Илье Ильичу Обломову его друг Андрей Штольц напомнит: «Началось с неумения надевать чулки, а кончилось неумением жить».

Маленький Илюша научился избегать трудностей, не желая их преодолевать: он хитрил, использовал всякую возможность, чтобы пропускать занятия в пансионе Штольца, чему с радостью потворствовали родители. К труду в доме, даже по самообслуживанию, привычки не приобрёл, благодаря крепостному праву: за барина всё делали слуги. Усердия в учёбе также не проявлял, домашние задания и переводы вместо него выполнял друг. Обломов настолько привык к опеке Андрея, что и в тридцать, и в сорок лет продолжает ждать от него помощи. Штольц приводит в порядок его хозяйственные дела в имении, строит дом, а потом и сына Ильи Ильича будет воспитывать.

Привычка к покою привела к духовному застою и нежеланию идти вперёд, узнавать новое, хотя образование Обломов всё-таки получил и мог бы принести пользу обществу. Однако позже, живя в Петербурге, он начинает тяготиться службой, его угнетает необходимость ежедневно вставать с дивана, идти на работу. Труд становится невыносимым препятствием: «Разве это жизнь? Когда же жить?» Эти вопросы были отчаянным возражением Щтольцу, который напоминал, что «труд есть главная цель и смысл жизни». Обломов вынужден признать свой образ жизни не движением вперёд, а угасанием, которое у него, по сути дела, началось с детства. Однако бороться с собственными убеждениями и привычками он не хочет и не может, оправдываясь тем, что не один он такой: «Наше имя – легион». Но даже слуга Захар, рассуждая сам с собой о барине, произнес однажды: «Зачем родился, если и жить лень?»

Нельзя сказать, что никаких попыток изменения жизни Обломов не предпринимал вообще, его к этому подталкивал друг. Штольц одним словом «обломовщина» определил духовное, физическое и общественное положение Ильи Ильича, призывая его не угасать и «не погребать себя заживо». Он предлагает другу перестроить свою жизнь и просит нарисовать будущее, каким оно представляется Обломову. Но и в мечтах этот человек рисует только праздную жизнь с отдыхом на природе, прогулками, беседами за чаем. Причём всё сопровождается обильной едой, а обслуживает его и гостей множество слуг, то есть идиллия эта есть обновлённое, слегка изменённое повторение родной Обломовки. Илья Ильич так и не смог сделать необходимых выводов, проанализировать современную ситуацию, составить для себя целостное представление об окружающей действительности и найти своё место в реальном мире, а не в мечтах.

Обломов не способен отстаивать свои интересы и нужды, поэтому он не смог бы заботиться о семье, обустраивать жизнь с любимой женщиной. Это невозможно, в любви он так же несостоятелен, как и во всём другом. Да и не была та жизнь, к которой призывала его Ольга Ильинская, идеалом для Ильи Ильича. Он только вздыхал от беспокойных мыслей и тех помех собственному покою, какие появлялись в связи с любовью: они были для него ненужными подвигами. Поэтому он расстаётся с Ольгой и связывает свою судьбу с Агафьей Пшеницыной, которая все заботы взяла на себя. Началось тихое, спокойное, размеренное существование, очень напоминающее детство в Обломовке, и это принесло, наконец, успокоение. Жизнь больше «не трогала» нашего героя: победил сон души, победила «обломовщина».

Наверное, есть у Обломова и «обломовщины» свои сторонники и защитники. Ведь Илья Ильич имел «прекрасную, чистую как хрусталь душу»; он оставался верен патриархальному укладу жизни дворянского сословия, любил своих родителей, честных, простых, сердечных людей, и хранил память о них; он никому не причинял зла и не растратил свою душу «на мелочи»; он сохранял национальные традиции и культуру. По сути, Обломов стремился избежать суеты и чрезмерной, иногда неестественной жажды деятельности. Но это стремление вызвало сон души и привело к отказу от реальной жизни.

Заслуга И.А.Гончарова перед русским обществом не только в том, что он создал правдивую картину действительности, но и в том, что изображённое писателем явление заставляет задумываться о влиянии «обломовщины» на каждого человека, не зависимо от эпохи и принадлежности к какому-либо сословию. Об этом говорил и Н.А.Добролюбов в своей статье по роману «Обломов»: «Обломовщина никогда не оставляла нас. ». Образ главного героя, Ильи Ильича Обломова, совершенно закономерно продолжил галерею «лишних людей». Подобно Онегину, Печорину, Бельтову, герой Гончарова «заражён» неумением найти себе дело в современном ему мире; свои мечты и планы он не способен воплощать в жизнь.

Путь Обломова тупиковый: служить он не может, так как не желает недостойными средствами добиваться продвижения по службе; бывать «в свете» или действовать ради общественных интересов не хочет, так как ему лень и по натуре он не борец. Низкопоклонство, угодничество, неискренность или нечестность, корыстолюбие отдельных личностей мешают общению Обломова с другими людьми, не способствуют дружбе с ними. Это наводит тоску, удручает и тяготит его чувствительную натуру, что вызывает желание самоустраниться, жить замкнуто, уединённо, всё больше ощущая свою ненужность, бесполезность и одиночество. Типичный комплекс «лишнего человека» в Обломове приобретает парадоксальность, так как приводит не только к отрицанию существующей действительности, но и к гибели личности. Герой стремился «отгородиться» от реальности, спастись хотя бы грёзами, уходя в мир мечты или в сон, а ушёл из жизни вообще.

Конец романа нельзя назвать пессимистическим, потому что автор показал возрождение и продолжение жизни через перспективы, открывающиеся перед сыном Обломова, воспитанием которого занимаются Андрей Штольц и Ольга Ильинская. Хочется верить, что роман И.А. Гончарова «Обломов» сослужил человечеству хорошую службу и будет полезен ещё многим поколениям.

Создание романа

Работу над произведением Гончаров начал в 1847 году и писал его в течение двенадцати лет, но придумано оно было ещё раньше. Создание романа приостановилось из-за странствий Ивана Александровича на корабле «Палада». Но жарким летом 1857 года писатель продолжил свою деятельность.

В 1848 году в одном издании распечатана часть со «Сном Обломова» как независимое сочинение. После этой главы, которая окончательно была завершена летом 1849 года, Иван Александрович отправился в Симбирск.

В готовом виде произведение в первый раз выпустили лишь в 1859 году. Но, подготавливая произведение к публикации, Александр в 1858 году опять переделал его, несколько изменив сюжет и сократив его. Закончив свой роман, автор изрёк следующую цитату:

Я описал собственную жизнь и то, что в ней приживается.

После того как произведение вышло в свет, оно сразу стало довольно популярным. Спустя некоторое время творение Гончарова стали анализировать и литературоведы, и поэты. Главный герой и его друг Штольц сравниваются друг с другом, и читатели пытаются найти у них похожие черты характера.

Содержание произведения

Если говорить кратко, то в произведении идёт повествование о судьбе тридцати трёхлетнего дворянина-помещика Ильи Ильича Обломова, живущего в Петербурге на улице Гороховой со своим преданным слугой Захаром. Он с самого детства привык к ничегонеделанью и из-за этого не может самостоятельно натянуть на себя даже чулки. Справиться с этим делом мужчине помогает Захар. Хотя он иногда ворует, но очень предан Обломову. Временами поднимает руку на собственную супругу Анисью, думает, что намного мудрее женщины, хотя это не так.

Илья нечасто встаёт с диванчика. Он ничего не делает и ни с кем не общается, только ест и спит. Любит мечтать о том, как он жил раньше, об уютной безопасной жизни в своём имении. Никакие несчастья не могут заставить его подняться с места. Из эпилога можно выделить несколько черт его характера:

Его давний друг, немец Штольц, являющийся антиподом главного героя, приезжает к нему в гости и пытается вернуть Илью из дремоты обратно в реальность. Это самый дорого́й человек для Обломова. О нем можно сказать следующее:

Главный герой испытывает симпатию к Ольге и вскоре предлагает ей выйти за него. Девушка выросла с тётей, поэтому родителей совсем не видела и не знает о них ничего. Илью она полюбила за его невинную душу. Но подлый, жестокий и хитрый Тарантьев обманывает Обломова и тот перебирается на съёмную квартирку на Выборгскую сторону, оказавшись под крышей вместе со вдовой Агафьей.

С каждым днём все заботы героя передаются женщине, а Обломов увязает в бездействии. Она кормит и штопает его старый халат, который, казалось бы, нельзя восстановить. Из этого можно сделать вывод, что женщина очень добрая и ласковая.

По городу начинаю распространять слух о скорой помолвке Обломова и Ольги, но мужчина, услышав это, недоумевает, ведь как он говорит, пока что ничего не готово. К мужчине в гости наведывается Оля и поняв, что ничего не изменится, расстаётся с ним.

Все обязанности героя забирает Мухояров, брат Пшеницыной, циничный и бессовестный человек. Из-за этого Обломов слёг с горячкой. Но на помощь приходит Штольц, который делает все для того, чтобы героя окончательно не обобрали.

Спустя один год Пшеницына влюбляется в Илью и рожает ему сына Андрюшу. А Ольга выходит замуж за Штольца, в котором разглядела гордого и трудолюбивого мужчину. Но когда-нибудь беззаботная жизнь должна закончиться.

В один день уже совсем больной и умирающий из-за инсульта Обломов с виноватым выражением лица просит Штольца не покидать его ребёнка. Спустя несколько лет после этого разговора Илья спокойно засыпает и умирает. Наследника забрали к себе Андрей и Ольга. А Захар из-за потери своего помещика и друга спился и решил, что лучше будет просить милостыню рядом с церковью.

Смерть героя

Даже после всех козней, устроенных недругами, он остаётся чистым и нравственно, и морально; думает о будущем своего сына. Последним желанием было спасти его. Прося позаботится своего близкого друга о будущем ребенка, Обломов, наконец, может спокойно уйти в мир иной.

Мужчина погиб не напрасно, оставил частичку себя — своего сына. Андрюша унаследовал от папы мягкосердечность, а от приёмных родителей — энергию и весёлость.

Если сравнивать сына и отца, то можно понять, что они всё-таки разные люди и с Андреем не случится такого же несчастья, как с Ильёй.

Сонный Обломов показывал уснувшую Россию того времени в прямом смысле этого слова. Ведь главной и неотъемлемой частью героя было честное и чистое сердце. А его погубить очень легко или оно может просто болеть, долго и больно.

Анализ романа И.А. Гончарова «Обломов»

В домике на Выборгской Обломов опустился. То, что было свободным сном, сделалось галлюцинацией – «настоящее и прошлое слились и перемешались». В первый приезд Штольцу удалось поднять Обломова с дивана. Во второй он помог другу в решении практических дел. И вот теперь с ужасом понимает, что бессилен что-либо изменить: ». И Обломов волей-неволей отсчитал еще восемь раз, потом уже пришел в комнату. »; «Хорошо бы к этому пирог!» – «Забыла, право забыла! А хотела еще с вечера, да память у меня словно отшибло!» – схитрила Агафья Матвеевна». В этом нет смысла. Ибо иной цели в жизни, кроме еды и сна, она предложить ему не может.

Казалось бы, здесь неоспоримое противоречие. Высокая надгробная речь опустившемуся герою! Но жизнь не может считаться бесполезной, когда кто-то вспоминает о тебе. Светлая печаль наполнила высшим смыслом жизнь Агафьи Матвеевны: «Она поняла, что Бог вложил в ее жизнь душу и вынул опять; что засветилось в ней солнце и померкло навсегда… Навсегда, правда; но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее: теперь уж она знала, зачем жила и что жила не напрасно».

В финале мы встречаем Захара в обличии нищего на церковной паперти. Осиротевший камердинер предпочитает просить Христа ради, нежели служить «неугодливой» барыне. Между Штольцем и его знакомым литератором происходит следующий диалог о покойном Обломове:

– А был не глупее других, душа чиста и ясна, как стекло; благороден, нежен, и – пропал!

– Отчего же? Какая причина?

– Причина… какая причина! Обломовщина! – сказал Штольц.

– Обломовщина! – с недоумением повторил литератор. – Что это такое?

– Сейчас расскажу тебе… А ты запиши: может быть, кому-нибудь пригодится. «И он рассказал ему, что здесь написано.»

Таким образом, композиция романа строго кольцевая, в ней невозможно вычленить начало и конец. Все, что мы читаем с первых страниц, оказывается, можно истолковать как рассказ про Обломова, его друга. В то же время Штольц мог поведать историю недавно завершившейся жизни. Таким образом, круг человеческой жизни пройден дважды: в реальности и воспоминаниях друзей.

Проведем маленький эксперимент. Откройте последнюю страницу издания «Обломова» – любого, которое Вы держите в руках. Перевернув ее, вы обнаружите почти наверняка статью Николая Александровича Добролюбова «Что такое обломовщина?» Работу эту необходимо знать хотя бы потому, что она является одним из образцов русской критической мысли девятнадцатого столетия. Однако первый признак свободного человека и свободной страны – это возможность выбора. Статью Добролюбова интереснее рассматривать рядом со статьей, с которой она появилась практически одновременно и с которой во многом полемична. Это рецензия Александра Васильевича Дружинина «“Обломов”. Роман И.А. Гончарова».

Критики единодушны в восхищении образом Ольги. Но если Добролюбов видит в ней новую героиню, главного борца с обломовщиной, Дружинин видит в ней воплощение вечной женственности: «Нельзя не увлечься этим светлым, чистым созданием, так разумно выработавшим в себе все лучшие, истинные начала женщины…»

Разногласия между ними начинаются с оценки Обломова. Добролюбов полемизирует с самим автором романа, доказывая, что Обломов – ленивое, испорченное, никчемное существо: «Он (Обломов) не поклонится идолу зла! Да ведь почему это? Потому, что ему лень встать дивана. А стащите его, поставьте на колени перед этим идолом: он не в силах будет встать. Грязь к нему не пристанет! Да пока лежит один. Так еще ничего; а как придет Тарантьев, Затертый. Иван Матвеич – брр! какая отвратительная гадость начинается около Обломова».

Истоки характера Обломова критик проницательно угадывает в его детстве. У обломовщины он усматривает в первую очередь социальные корни: «…Он (Обломов) с малых лет видит в своем доме, что все домашние работы исполняются лакеями и служанками, а папенька и маменька только распоряжаются да бранятся за дурное исполнение». Приводит в пример символический эпизод с натягиванием чулок. Он рассматривает и Обломова как социальный тип. Это барин, владелец «трехсот Захаров», который «рисуя идеал своего блаженства, … не думал утвердить его законность и правду, не задал себе вопроса: откуда будут браться эти оранжереи и парники… и с какой стати будет он ими пользоваться?»

И все же психологический анализ персонажа и значения всего романа не так интересен критику. Он постоянно прерывается «более общими соображениями» об обломовщине. В герое Гончарова критик прежде всего сложившийся литературный тип, генеалогию его критик проводит от Онегина, Печорина, Рудина. В литературной науке его принято называть типом лишнего человека. В отличие от Гончарова, Добролюбов сосредоточивается на его отрицательных чертах: «Общее у всех этих людей то, что в жизни нет им дела, которое бы для них было жизненной необходимостью, сердечной святыней…»

Добролюбов прозорливо угадывает, что причиной непробудного сна Обломова стало отсутствие высокой, по настоящему благородной цели. Эпиграфом избрал слова Гоголя: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души умел бы сказать нам это всемогущее слово “вперед. ”»

Посмотрим теперь статью Дружинина. Будем откровенны: читать его намного труднее. Едва мы развернем страницы, имена философов и поэтов, Карлейля и Лонгфелло, Гамлета и художников фламандской школы так и запестрят у нас перед глазами. Интеллектуал высочайшего кругозора, знаток английской словесности, Дружинин и в своих критических работах не снисходит до среднего уровня, но ищет равного себе читателя. Между прочим, так и можно проверить степень собственной культуры – спросить себя, какие из упоминаемых имен, картин, книг мне знакомы?

Вслед за Добролюбовым, он уделяет много внимания «Сну. » и видит в нем «шаг к уяснению Обломова с его обломовщиной». Но, в отличие от него, сосредоточивается на лирическом содержании главы. Дружинин увидел поэзию даже в «заспанном челядинце», и поставил в высшую заслугу Гончарову то, что он «опоэтизировал жизнь своего родного края». Таким образом, критик слегка коснулся национального содержания обломовщины. Защищая любимого своего героя, критик призывает: «Окиньте роман внимательным взглядом, и вы увидите, как много в нем лиц, преданных Илье Ильичу и даже обожающих его…» Ведь это неспроста!

«Обломов – ребенок, а не дрянной развратник, он соня, а не безнравственный эгоист или эпикуреец. » Чтобы подчеркнуть нравственную ценность героя, Дружинин задается вопросом: кто в конечном счете полезнее для человечества? Наивное дитя или усердный чиновник, «подписывающий бумагу за бумагой»? И отвечает: «Ребенок по натуре и по условиям своего развития, Илья Ильич … оставил за собой чистоту и простоту ребенка – качества, драгоценные во взрослом человеке». Люди «не от мира сего» так же необходимы, поскольку «посреди величайшей практической запутанности, часто открывают нам область правды и временами ставят неопытного, мечтательного чудака и выше… целой толпы дельцов, его окружающих». Критик уверен в том, что Обломов – тип общечеловеческий, и восклицает: «Нехорошо той земле, где нет добрых и неспособных на зло чудаков вроде Обломова!»

В отличие от Добролюбова, не забывает он и про Агафью Матвеевну. Дружининым сделано тонкое наблюдение о месте Пшеницыной в судьбе Обломова: она поневоле была «злым гением» Ильи Ильича, «но этой женщине все будет прощено за то, что она много любила». Критик увлечен тонким лиризмом сцен, рисующих горестные переживания вдовы. В противоположность ей, критик показывает эгоизм четы Штольцев по отношению к Обломову в сценах, где «ни житейский порядок, ни житейская правда… нарушены не были».

Вместе с тем в его рецензии можно найти ряд спорных суждений. Критик избегает разговора о том, почему гибнет Илья Ильич. Отчаяние Штольца при виде опустившегося друга вызвано, по его мнению, только тем, что Обломов женился на простолюдинке.

Как и Добролюбов, Дружинин выходит за рамки рассмотрения романа. Он рассуждает об особенностях таланта Гончарова, сопоставляет его с голландскими живописцами. Подобно нидерландским пейзажистам и создателям жанровых сценок, детали быта под его пером обретают бытийный масштаб и «творческий дух его отражался во всякой подробности… как солнце отражается в малой капле воды…»

Мы увидели, что два критика в суждениях про Обломова и роман в целом спорят и отрицают один другого. Так кому же из них верить? На этот вопрос дал ответ И. Анненский, заметив, что ошибочно «останавливаться на вопросе, какой тип Обломов. Отрицательный или положительный? Этот вопрос вообще относится к числу школьно-рыночных…» И подсказывает, что «самый естественный путь в каждом разборе типа – начинать с разбора своих впечатлений, по возможности их углубив». Для этого «углубления» и нужна критика. Чтобы донести реакцию современников, дополнить самостоятельные выводы, а не заменять свои впечатления. Вообще-то Гончаров верил в своего читателя, и на замечания, что его герой непонятен, парировал: «А читатель на что? Разве он олух какой-нибудь, что воображением не сумеет по данной автором идее дополнить остальное? Разве Печорины, Онегины… досказаны до мелочей? Задача автора – господствующий элемент характера, а остальное – дело читателя».

► Читайте также другие статьи по теме «Анализ романа И.А. Гончарова «Обломов»: