Чем болели русские цари

Какой заразой болели русские цари и их родственники

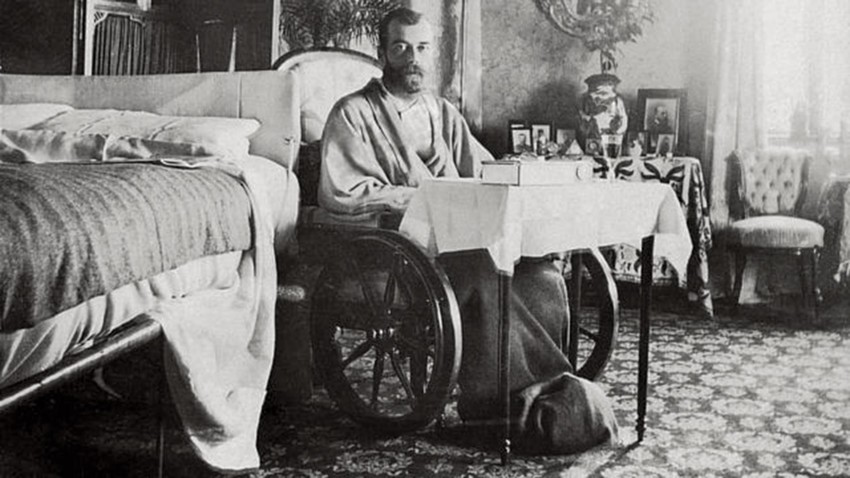

Николай II выздоравливает после брюшного тифа

Туберкулез

Плевательницы, аксессуар, который мы зачастую встречаем в классической русской литературе, стояли в начале XIX века в каждой комнате любого дворца, и предназначались не только для сплевывания слюны от так популярного тогда жевания табака. В гостиной императрицы Марии Александровны их было целых четыре – она не только переболела тифом, но и страдала чахоточным кашлем.

Чахотка в императорских резиденциях была страшна тем, что люди XVIII-XIX веков не понимали бактериальной природы этого заболевания и, как следствие, не умели от него защищаться. Источником заразы могли становиться как стоявшие повсюду плевательницы, так и посещавшие дворец простолюдины с открытой формой туберкулеза – одного из самых распространенных тогда инфекционных заболеваний. Как замечает профессор Игорь Зимин, в 1822 году будущий император Николай Павлович (1796-1855), тогда великий князь, работал над чем-то вместе с генералом Василием Перовским; того пришел осмотреть доктор, который кашлял кровью. После этой встречи великий князь как ни в чем не бывало направился в покои жены. И это Николай, с таким вниманием относившийся к здоровью своих близких! Надо думать, в силу молодости он еще не понимал опасности своего поступка; в 1831 во время эпидемии холеры Николай, тогда уже император, будет вести себя более осторожно.

Плевательница закрытая с механизмом, XIX век

От туберкулеза в возрасте 43 лет умерла Екатерина I (1684-1727); одышка, жар и боли в груди начались еще за несколько лет до смерти; в апреле 1727 горячка усилилась, а 5 мая императрица стала кашлять кровью с примесью гноя; на следующий день вечером она скончалась. От туберкулеза умирали и члены царской семьи – сестра императора Петра II Наталья (1714-1728) – и первые лица Империи, например Александр Меншиков (1673-1729). Чахоточный кашель мучал императрицу Елизавету Алексеевну (1779-1826), жену Александра I (1777-1825).

При дворе Николая I, начиная с 1830-х, стали держать дойных ослиц, чье молоко использовалось в качестве противотуберкулезного средства. Тем не менее реальные средства борьбы с туберкулезом будут обоснованы и открыты только на рубеже XIX-XX веков. В 1844 от туберкулеза умерла дочь императора Александра Николаевна (1825-1844), а в 1899 – брат Николая II, Георгий Александрович (1871-1899).

Брюшной тиф

Николай 2 после тифа в Ливадии

Поразительно, но брюшным тифом, или горячкой с пятнами, в царской России болели все – от бедняков до императоров. Кишечная инфекция, вызываемая бактерией рода Salmonella, была частой гостьей в императорских резиденциях. Всё из-за низкого уровня санитарии. Так, воду для дворцовой кухни прямо из Невы (на этой реке находится Санкт-Петербург, столица российского государства с 1712 по 1918 годы) перестали брать только в 1868 году; и тем не менее, минеральные фильтры и титаны для кипячения воды в Зимнем дворце (резиденции российских императоров) установили только в 1910-е годы! И мы сейчас говорим только о воде, которой пользовалось императорское семейство. А помимо него, в Зимнем дворце жило и сновало туда-сюда множество слуг, лакеев, истопников, грузчиков. К ним в каморки заходили посидеть простонародные гости и знакомые, относившиеся к гигиене очень небрежно, так что дворец кишел вшами, клопами, тараканами – и, конечно, мышами, которые своим писком будили и самих императоров.

Немудрено, что в таких условия тифом, к примеру, переболели: Мария Александровна, жена Александра II; их сын Александр III (в молодости); его дочь Ксения Александровна. Очень тяжело тиф перенёс Николай II осенью 1900 – в какой-то момент царь был так плох, что начал обсуждаться вопрос наследования престола.

Расстройство пищеварения началось 22 октября 1900, и практически сразу температура у императора поднялась до 39-40. Температура и сильная головная боль, вкупе с отравлением, держались до 12 ноября. На этом фоне в высших кругах стал обсуждаться вопрос, должна ли стать наследницей четырехлетняя дочь царя, Ольга Николаевна, или его будущий ребенок, которым была беременна в это время Александра Фёдоровна (этим ребенком была великая княжна Анастасия Николаевна).

Императора, собственно, даже не лечили. Сначала болезнь долго боялись диагностировать, потом спорили о медикаментах… После 13 ноября температура стала спадать, а 30 ноября Николай впервые провел полчаса на балконе. «Погода была солнечная, теплая и тихая… Слава богу, я перенес тиф хорошо и все время ничем не страдал. Аппетит был сильный, и теперь мой вес прибавляется заметно с каждым днем. » Николай выздоровел, но всего через полгода, в мае-июне 1901, тифом переболеет маленькая Ольга.

Болезни мочевого пузыря и почек

Петр Первый на смертном одре

Иван Никитин/Государственный Русский музей

Мочекаменная болезнь привела к смерти Петра Великого (1672-1725), который, как известно, любил поесть и употреблял много спиртного. Первые проблемы с мочеиспусканием появились у царя в 1721 году, а в 1724 уже развилось воспаление, которое привело к его смерти в январе 1725-го, последовавшей после обильных святочных возлияний. За несколько дней до смерти в попытках облегчить страдания императора ему делали вскрытие мочевого пузыря.

Анна Иоанновна (1693-1740) не вела разгульный образ жизни и не любила алкоголь. Однако в один из дней 1740 года она пожаловалась на сильные боли в пояснице, затем начала кашлять кровью; 5 октября она потеряла сознание во время обеда во дворце, а спустя три недели скончалась. Вскрытие показало, что причиной смерти стала почечно-каменная болезнь и закупорка мочевого пузыря.

Александр III возле убитого зубра в Беловежской пуще 25 августа 1894 г.

Михай Зичи/Государственный музей Эрмитаж

Нефритом (воспалением почек) страдал в последние годы и Александр III, умерший в 1896-м в возрасте всего 49 лет. В июле 1894 чиновник Василий Кривенко видел его на торжественном ужине: «соседи и я были поражены его болезненным видом, желтизной лица, усталыми глазами». «Он не без труда передвигал ноги, глаза были мутные, и веки приспущены… У государя неудовлетворительно действуют почки, и врачи считают, что это в значительной степени зависит от сидячей жизни», – писал в августе 1894 генерал Николай Епанчин. Доктора диагностировали у царя присутствие белка в моче – признак нефрита, и сообщили царю, что этот недуг практически неизлечим. «Разве это важно для императора», – отвечал Александр III.

Никаким рекомендациям врачей царь следовать не желал и работал до истощения по ночам, будто пытаясь больше успеть, да и сна у него практически не было, как и аппетита. Государь пытался вести привычный образ жизни; ходил на охоту, и, охотясь в Беловежской Пуще 7 сентября 1894, простудился. Ему предписали теплую ванну (28 градусов), но постоянно страдавший жаром император открыл холодную воду, полежал под ней – и у него случился обморок, пошла горлом кровь. После того, как императору стало немного лучше, 18 сентября 1894 года царская семья выехала на отдых в Крым, в Ливадию.

Но лучше царю не становилось: опухоль ног, одышка, бессонница и очень сильная слабость. Могучий некогда царь буквально таял на глазах. Знаменитый врач Николай Вельяминов тщетно пытался помочь императору в последние месяцы его жизни – тот не исполнял никаких предписаний врачей. «Голова совершенно маленькая, с кулачок, шея тонкая, затылка у этого великана не было, настолько он похудел; пальто висело, как на вешалке; знаменитых его плеч, богатырской груди и вообще могучего торса как не бывало… Все мне стало ясно – это был умирающий человек», – писал Вельяминов. Император умер в Ливадии 20 октября. За день до смерти он нашел в себе силы одеться, подойти к столу, прочесть и подписать приказ по военному министерству.

Таинственная болезнь первых Романовых

Кончина царя Федора Алексеевича

Четверо из царей династии Романовых, правивших в XVII-м веке, страдали заболеванием с похожими симптомами; им почему-то становилось тяжело и больно ходить – как писали, цари были «скорбны ножками».

У Михаила Федоровича (1596-1645) признаки этого заболевания появились вскоре после 30 лет. Летом 1627 года он жаловался отцу: «Болезнь, государь, ногам моим от ездов и тяжеле стало, до возка и от возка в креслах носят». Здоровьем царя занимались немецкие доктора Венделинус Сибилист и Иоганн Бюлову, получавшие огромные деньги (до 400 рублей в год – боярский уровень дохода). В 1643 году царь заболел рожей; затем ангиной; но его врачи ставили диагнозы вроде «желудок, печень и селезёнка бессильны от многого сидения, от холодных напитков и от меланхолии, сиречь кручины». В 1645 году царь, идя к утренней службе, стал жаловаться, что «внутренности его терзаются» и той же ночью скончался. Основной причиной смерти доктора назвали «водяную болезнь».

Водянка (асцит) – скопление жидкости в брюшной полости, которое очень часто является следствием цирроза печени и протекает долго и тяжело. Обязательным симптомом является отек ног, кроме того, асцит может дать осложнения – появляется перитонит (воспаление брюшины) – отсюда боли в животе; увеличение брюшной полости провоцирует повышенное кровяное давление, а воспаление – высокую температуру.

На такие симптомы и жаловался Михаил Федорович. Надо сказать, что его врачи прописывали ему рейнское вино с травами «для выведения слизей» – сложно придумать что-то более вредное при водянке, чем алкоголь.

Сын первого Романова, Алексей Михайлович всю жизнь страдал от высокого давления и тучности. Царь любил делать кровопускания, которые облегчали его состояние. Он также страдал и отечностью, и жаловался на проблемы с желудком. Умер он в 1676 году довольно быстро – поднялась температура; царь мучался несколько дней, принимал ледяные ванны, требовал кваса столь холодного, чтобы льдинки звенели о край стакана… На отпевание отца следующего государя, Федора Алексеевича (1661-1682), «несли в креслах» – он также «скорбел ножками» с детства и в свои 14 лет уже едва мог ходить – у него опухали ноги.

Причиной опухания ног множество историков и исследователей традиционно называют цингу (скорбут), недостаток витамина C. Но так ли уж мало их получали цари, питавшиеся изысканными блюдами и всегда имевшие фрукты и овощи на столе, особенно во второй половине столетия? На царском столе всегда в каком-то виде была капуста, а она содержит витамина С больше, чем лимон. Меню царя Федора на Успенский пост: «Капуста сырая и гретая, грузди и рыжики соленые, сырые и гретые, ягодные яства, узвар смородинный, узвар из шиповника». Лимоны, и апельсины тоже были на столах царей. Между тем, Фёдор Алексеевич умер в возрасте 21 год опять «от цинги», а его младший брат Иван Алексеевич (1666-1696), соправитель Петра, опять же, «скорбел ножками», страдал отечностью и умер в 29 лет…

Что же это была за «таинственная болезнь», которую иностранные эскулапы называли «расслаблением», «водянкой», «цингой»? Примечательно одно – все болевшие ей Романовы жили в Кремлевских палатах в Москве. Напомню, Петр был сыном Алексея Михайловича от второй жены, 19-летней на момент брака Натальи Нарышкиной (1651-1694). Она не была любительницей «теремного затвора», замкнутого порядка жизни русских цариц и царевен, предпочитала более свободное обитание во дворце в Преображенском, как и ее сын Пётр, который ненавидел Кремль, жил в Преображенском и Лефортово, а потом вообще сменил Москву на Петербург.

«Источал нестерпимое зловоние». Тайные болезни русских царей

В преданиях старины глубокой царей изображают статными, сильными, крепкими мужчинами с румянцем во всю щеку. Глядя сегодня на их портреты, трудно догадаться какие черты внешности подлинные, а какие — плод фантазии художника. Изъяны, недуги и болезни царских особ стараются не афишировать, но ничто человеческое им не чуждо. Чем болели русские цари при жизни и от чего умирали?

Смертельная болезнь Ивана Грозного

Иван Васильевич с детства отличался здоровьем, крепким телосложением, высоким ростом. Уже в 13 лет он выглядел как взрослый юноша. В 23 года Иван Грозный перенес тяжелое заболевание, несколько дней провел в бреду, а лекари не были уверены, что царь выживет. Что это была за болезнь установить не удалось. Версии разнятся от энцефалита, до люэса. Болезнь не прошла бесследно и подорвала здоровье самодержца. К 53 годам Иван Васильевич выглядел древним стариком. Царь источал зловоние, а тело было покрыто язвами. Передвигаться сам он практически не мог. Немного легче становились страдания царя в бане, которую он посещал чуть ли не ежедневно. Придворные врачи лечили царя чудодейственным по тем временам средством — ртутной мазью. На 53 году жизни царь скончался. От болезни ли, или от отравления ртутью остается загадкой до сих пор. Современные историки предполагают, что Иван Грозный был сифилитиком, обострения этого заболевания имеют периодический характер, а зловоние исходившее от царя могло быть вызвано патологическими изменениями от протекающей болезни.

Мигрень и подагра — спутники Петра I

Петр I был великаном как по меркам своего времени, так и сегодня. Пышущий здоровьем монарх многие года страдал от приступов мигрени. Болезнь терзала его по 12 часов подряд, заставляя лежать и надеяться на скорое улучшение. Еще одним недугом Петра была подагра. Спровоцировали заболевание пышные застолья с обилием еды и алкоголя. Обострения болезни участились к концу жизни царя, от одного из приступов подагры жизнь Петра I оборвалась.

Тайна смерти Николая I

Другие склоняются к мнению, что император погиб из-за осложнений, которые были вызваны гриппом и туберкулезом. Состояние Николая I усугубилось после принятия парада в сложных погодных условиях. В разгар Крымско-Турецкой войны император просто не мог не показаться перед войском.

Туберкулез, тихий убийца, погубил не только Николая I, но и императрицу Елизавету. Лечить туберкулез научились только в ХХ веке, а до этого больным прописывали лишь смену климата и жизнь близ хвойных лесов.

Глава 1 Чем болели и как лечились цари Романовы

Глава 1

Чем болели и как лечились цари Романовы

Лечение царей из рода Романовых проходило по тем же правилам, что и лечение их предшественников на московском троне. Хотя в распоряжении Аптекарского приказа было уже много врачей, всё же царь пробовал обыкновенно сначала, а царица с детьми — всегда лечиться домашними средствами, и докторов призывали только тогда, когда приходилось лечь в постель и болезнь большей частью была уже определена. В особенности женская половина царского дворца всячески отгораживалась от рациональной западной медицины и её представителей. Докторов призывали к царицам и царевнам лишь в самых крайних случаях, да и то они не видали самой больной, а слушали да расспрашивали мамок боярынь и давали советы особым бабкам — лекаркам. При царице состояла, кроме того, особая бабка-акушерка. Постепенно влияние времени открыло двери царицыных теремов. Уже при Михаиле Фёдоровиче они становятся доступными для иноземных докторов, особенно для излюбленного лечебного действия — «бросания крови». Известно, например, что царица Евдокия Лукьяновна (вторая жена Михаила Фёдоровича) в важных случаях «отворяла жильную кровь» при помощи немецких докторов. Однако при царице Марье Ильиничне Милославской (первая Жена Алексея Михайловича) врач ещё не мог видеть своих пациенток — плотно занавешивали окна, руку больной окутывали кисеёй, дабы медик не мог коснуться тела. Но вот 18 февраля 1676 г. царь и Великий князь Фёдор Алексеевич указал «дохтуру» Степану Фунгадину «ходить к хоромам благоверной государыни царицы и Великой княгини Наталии Кирилловны». Вообще, Наталья Кирилловна Нарышкина (вторая жена Алексея Михайловича, мать Петра I) была, по современной терминологии, «продвинутой» пациенткой: она первая начала при болезнях впускать врача «на свои очи», но и то чаще всего это были «узкие» специалисты, такие, например, как Ивашка Губин — «гортанный мастер».

При Фёдоре Алексеевиче были в моде консилиумы. При этом особое значение придавалось согласию между врачами. Так, сохранился документ об участии в осмотре Алексея Михайловича докторов Ягана Розенбурха, Стефана Фунгадина и Лаврентия Блюментроста, Симона Зомера и аптекаря Крестьяна Энглера, в котором указывалось, что «между ними никакова несогласия и не дружбы нет и имеют между себя любовь».

Участие докторов в лечении царей было чисто консультативным: «смотрели воду и говорили», а что видели и решали, заносилось в особый протокол Аптекарского приказа. Исполнение же чинил, то есть наблюдал за составлением и приёмом лекарств и самим ходом болезни, аптечный боярин. Как это происходило на практике, можно видеть из допроса ближнего к Романовым боярина А.С. Матвеева, который благодаря проискам семейства Милославских был отстранён от управления царской аптекой. Думский дворянин Соковнин и думский дьяк Семёнов взяли с Матвеева «сказку» о том, как составлялись и подносились лекарства больному царю Фёдору Алексеевичу. Матвеев показал, что лекарства составлялись докторами Костериусом и Стефаном Симоном по рецепту, а рецепты хранятся в Аптекарской палате. Всякое лекарство отведывал прежде доктор, потом он, Матвеев, а после него дядьки государевы, бояре Фёдор Фёдорович Куракин и Иван Богданович Хитрово, после же приёма лекарство допивал опять же он, Матвеев, в глазах государя. Л.Ф. Змеев описывает случай, произошедший при царе Фёдоре Алексеевиче. Доктор Розенбург прописал царице лекарство. Аптекарь не совсем точно приготовил его. Боярыне, отведывавшей лекарство, сделалось тошно. Тогда заставили самого Розенбурга выпить всё лекарство зараз. «Всё это черты страшного поголовного суеверия и боязни отрав, — пишет Л.Ф. Змеев, — характерные для той эпохи. Если виновный служил при дворе, то в этом, кроме того, усматривалось laesio majestatis (государственный вред. — Б.Н.) и наказание сильно увеличивалось».

Но существовали и вполне объективные пути причинения вреда царской семье. Поскольку с течением времени круг пациентов у врачей Аптекарского приказа расширялся и они лечили по царскому повелению также знать, иностранных гостей, бояр и ратных людей, то возникала реальная опасность занесения в царские покои «заразы». Поэтому, если кто-либо из врачей случайно посещал «прилипчивого» больного, то он обязан был, известив государя, сидеть дома впредь до царского разрешения. Эта мера распространялась не только на врачей. 8 июня 1680 г. был издан строжайший царский указ, запрещавший приходить во дворец, особенно на Постельное крыльцо, больным или из домов, в которых был больной «огневой болью или лихорадкой и оспою или иными какими тяжкими болезнями».

Цари Романовы, вообще говоря, не отличались крепким здоровьем. В связи с этим Л.Я. Скороходов высказал парадоксальную мысль о том, что плохое физическое здоровье русских царей оказало положительное влияние на расцвет врачебного и лекарственного дела при московском дворе в XVII в.

Первый царь из дома Романовых, Михаил Фёдорович (1596–1645), венчался на царство 11 июля 1613 г. в неполные семнадцать лет. Мягкий нравом, слабый физически и духовно, он был болезненным настолько, что, по его собственным словам, «так скорбел ножками, что в возрасте тридцати с небольшим лет до возка и из возка в креслах носят».

В 1643 г. царь заболел рожей. Лечили его доктора Артман Граман, Иоганн (Яган) Белау и Виллим Крамер. Не успел царь оправиться от рожи, как 6 июля 1643 г. заболел ангиной («жабой»). Лечили его те же доктора — Граман и Белау. В апреле 1645 г., потрясённый частью семейными неурядицами, частью тревожными слухами о новом самозванце — сыне Марины Мнишек, царь снова слёг. У постели больного собрались доктора Граман, Белау и Венделинус Сибелист, прибывший в Россию в 1643 г. вместо Артемия Дия. Врачи «смотрели воду» (мочу) и нашли, что «желудок, печень и селезёнка по причине накопившихся в них слизей лишены природной теплоты и оттого понемногу кровь водянеет и холод бывает». Решено было лечить государя «чистительными средствами». Ему давали составное рейнское вино с разными кореньями и травами, были предписаны умеренность в пище и питье, запрещено ужинать и пить «холодные и кислые пития». Однако лечение не помогало. Царь постепенно изнемогал. В конце мая врачи снова «смотрели воду», и она оказалась бледна, потому что «желудок, печень и селезёнка бессильны от многого сидения, от холодных напитков и от меланхолии, сиречь кручины». Царю снова велели давать чистительные составы и мазать желудок бальзамом. 12 июля 1645 г., в день своего ангела, царь пошёл к заутрене, но силы, видимо, его уже оставили, и с ним в церкви случился припадок. Больного на руках принесли в хоромы, и в тот же день болезнь усилилась. Царь начал стонать, жаловаться на то, что «внутренности его терзаются». В начале третьего часа ночи царь Михаил Фёдорович скончался. Как полагает Ф.Л. Герман, болезнь, сведшая царя в могилу, — поражение почек.

Царь Алексей Михайлович (1629–1676), вступивший на престол так же, как и его отец, в шестнадцатилетнем возрасте, тоже не обладал крепким здоровьем, в связи с чем неоднократно прибегал к кровопусканиям. При этом врачам, рудомёту и переводчику каждый раз давались особые награды. Кровопускания делались и царице Марье Ильиничне. Рассказывают, что однажды, отворив себе кровь и почувствовав облегчение, царь предложил сделать то же и своим придворным. Все волей-неволей согласились, кроме родственника царского по матери Родиона Стрешнева, который отказался от этой процедуры под предлогом возраста. Алексей Михайлович вспылил: «Разве твоя кровь дороже моей? Что, ты считаешь себя лучше всех?» И тут дело не кончилось словами, но, когда гнев прошёл, к Стрешневу пошли из дворца богатые подарки, чтобы забыл царские побои.

В январе 1675 г. царь, отличавшийся тучностью и страдавший порою желудком, расхворался. Его лечил доктор Самойло Коллинс. В январе 1676 г. Алексей Михайлович почувствовал упадок сил и 29 января в 9 часов вечера скончался на 47-м году жизни.

Стефан (Даниил) фон Гаден происходил из польских евреев. Из иудейской веры он перешёл в католическую, из неё — в лютеранскую и, наконец, принял греческую. В связи с этим он имел разные прозвания: Данила Жидовин, Данила Иевлевич, Данила Ильин. В Москву он был прислан из Киева в 1657 г. боярином Василием Васильевичем Бутурлиным. Царскую службу начал с самой низшей ступени — цирюльником. Вскоре был повышен в звание лекаря, в 1667 г. — поддоктора, а в 1672 г. царь Алексей Михайлович произвёл его в доктора медицины, невзирая на то что Гаден не имел случая систематически обучаться медицинским наукам в иностранных университетах. Исторический прецедент подобного рода был создан Борисом Годуновым, который удостоил докторского звания не имевшего соответствующего диплома врача Христофора Ритлингера, прибывшего в Россию в 1601 г. в свите английского посла Ричарда Ли. В 1676 г., как прежде фон Гаден, царским указом в качестве награды за успешное лечение часто болевшего царя Фёдора Алексеевича был произведён в доктора лекарь (медицина) Сигизмунд (Симон) Зоммер.

В грамоте, выданной Гадену, было сказано, что он «в докторском и во всяком лекарственном учении достаточно навычен и дохтурской чести достоин и во всём человек потребный». Он был одним из самых близких к царю врачей, что сыграло свою трагическую роль во время стрелецкого бунта 15 мая 1682 г.

Вот что писал по этому поводу польский дипломатический резидент П. Свидерский:

Царь Иван Алексеевич (1666–1696), младший брат Фёдора Алексеевича, будучи весьма болезненным человеком, прожил всего тридцать лет. Тем не менее он оставил после себя многочисленное потомство. Его дочь Анна Иоанновна стала российской императрицей, а его правнук Иван Антонович (Иван VI) — императором, который, правда, практически не царствовал, а всю жизнь провёл в заточении в Шлиссельбургской крепости, где был убит при неудачной попытке его освобождения в возрасте 24 лет.

Читайте также

14.5. Московское Косино Здесь лечились воины после Куликовской битвы

14.5. Московское Косино Здесь лечились воины после Куликовской битвы Отметим интересный факт, о котором нам сообщил В.П. Федоров. 23 августа 2002 года газета «Вечерняя Москва» опубликовала статью под названием «Столица вернет себе реликтовые озера». Сообщается, что в

Глава 7 Романовы «начинают партию и… проигрывают»

Глава 7 Романовы «начинают партию и… проигрывают» Как уже говорилось, со времени смерти Ивана Грозного все мужское потомство Захарьиных и Яковлевых или перемерло, или было казнено царем. В живых остались лишь Никита Романович Захарьин и его дети, которых по деду стали

Глава 6. Первые Романовы

Глава 6. Первые Романовы Правление Михаила Романова (1613–1645) Вопрос 6.1Был такой человек — Андрей Кобыла.Какова его роль в истории России?Вопрос 6.2С 1613 по 1619 год царь Михаил ежегодно отправлялся по отдаленным монастырям, в которых молился.О чем молился первый державный

Глава 8. Как баре Романовы Аляску продавали.

Глава 8. Как баре Романовы Аляску продавали. В огромной, на пятьсот с лишним страниц, статье об императоре Александре Втором в Русском биографическом словаре издания 1896 года о Русской Америке сказано 16 (шестнадцать) слов на страницах 662— 663, и вот в каком контексте:«В

«Страшно болели руки»

«Страшно болели руки» Ходырева Афанасия Васильевна, 1912 год, село Спасское, крестьянкаВ семье была старшей, и за мной еще шесть детей. Всех их пришлось нянчить. Чуть только пальцы научились ладить с веретеном — посадили за прялку, ведь такую ораву детей надо было одевать.

Глава первая Романовы: путь к трону

Глава первая Романовы: путь к трону Род Андрея Кобылы. — Захарьины-Кошкины. — Романовы-ЮрьевыВ средневековой России принадлежность к той или иной семье или целому клану определяла будущее потомков на многие поколения вперед. Судьба Михаила Федоровича изменила и судьбу

Глава 4 Романовы — Несчастливцевы

Глава 4 Романовы — Несчастливцевы Юрий Борев — автор книги с не очень серьёзным названием «История государства советского в преданиях и анекдотах» (М., 1995) — утверждает, что «в России царь — опасная профессия. За 300 лет царствования династии Романовых 16 царей (?) умерли

«Цари-Хоры» и «цари-Сеты»: распад и воссоединение Египта при II династии

«Цари-Хоры» и «цари-Сеты»: распад и воссоединение Египта при II династии Около второй половины XXIX в. до н. э. в Египте воцаряется II династия. Первые ее правители решили обосноваться в Мемфисе насовсем: в Саккара переносится царский некрополь (комплекс погребений), а историк

Врач К. Никитин. Чем болели и лечились челюскинцы

Врач К. Никитин. Чем болели и лечились челюскинцы Когда челюскинцы сошли на лед, состояние их здоровья было хорошим; исключением были два туберкулезных и больной воспалением седалищного нерва. Во время высадки на лед не было ни одного значительного травматического

Глава 7. 1613–1682 Первые Романовы

Глава 7. 1613–1682 Первые Романовы По окончании смуты Россия, потерявшая около половины своего населения, представляет собой разоренную, искалеченную польским нашествием и внутренними междоусобицами страну. Ее история в царствование первых трех Романовых — это история

Глава 3. Романовы – их театр и их метрессы

Глава 3. Романовы – их театр и их метрессы Итак, на сцене появляется юный и красивый принц и сразу же без памяти влюбляется в Золушку. Современному обывателю, а главное нашей прекрасной половине ситуация кажется сказочной. Но, увы, информированным петербуржцам конца XIX

Чем болели сексоты ГПУ

Чем болели сексоты ГПУ Из «Отчёта Петрогублита за 1923/24 год»[65]: «ГПУ, в частности Политконтроль ГПУ, — это тот орган, с которым Гублиту больше всего и чаще всего приходится иметь дело и держать самый тесный контакт. Политконтроль осуществляет последующий контроль изданий,

Приложение 5 Армянская история Цари-ханы XIV–XVI веков как императоры римской империи якобы X–XIII веков н. э., они же — иудейские цари, они же — средневековые армянские католикосы

Приложение 5 Армянская история Цари-ханы XIV–XVI веков как императоры римской империи якобы X–XIII веков н. э., они же — иудейские цари, они же — средневековые армянские католикосы 1. Три фантомных отражения одной и той же средневековой династии.Берем известный список

Цари коринфян, спартанцев, правители морей, цари македонян и фессалийцев

Цари коринфян, спартанцев, правители морей, цари македонян и фессалийцев [83] Цари коринфян из книг Диодора.После этого исследования остается сказать, как Коринф и Сикион были заселены дорийцами. Почти все народы Пелопоннеса, кроме Аркадии, были опустошены нашествием