Чем больше угол падения лучей тем больше угол

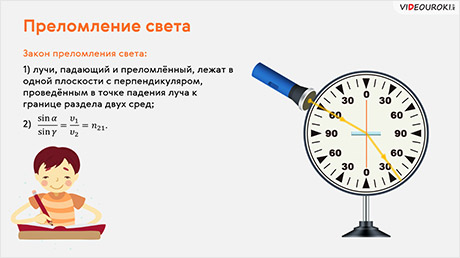

Преломление света. Закон преломления света

Урок 41. Физика 8 класс (ФГОС)

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Преломление света. Закон преломления света»

На прошлых уроках мы говорили о том, что в однородной среде свет распространяется прямолинейно. Если пучок света падает на границу раздела двух прозрачных сред, то часть его отражается и возвращается в первоначальную среду. Это явление называется отражением света.

Однако, свет, падая на границу раздела двух сред, не только отражается от неё, но и частично проходит во вторую среду и распространяется в ней. И сегодня мы с вами рассмотрим это явление более подробно.

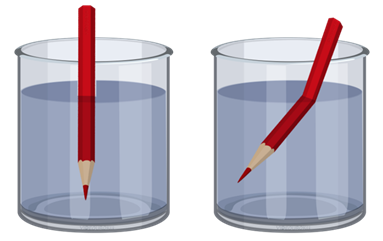

Для начала проведём такой опыт. Возьмём стакан с водой, опустим в него карандаш так, чтобы он был расположен вертикально. Изменив угол наклона увидим, что на границе воды и воздуха карандаш кажется переломленным.

Это объясняется тем, что световой пучок при переходе из одной среды в другую изменяет направление распространения.

Изменение направления распространения света при переходе из одной среды в другую называют преломлением света.

Преломление света вы можете наблюдать, когда опускаете ложку в стакан с чаем, входите в воду в реке или в море.

А каким законам подчиняется преломление света? Чтобы ответить на этот вопрос, проведём такой опыт. В центре оптического диска закрепим тонкую стеклянную пластинку и направим на неё узкий пучок света.

Часть света отразиться от пластинки, а часть света проникает через пластинку. Этот луч света называется преломлённым лучом.

Угол между перпендикуляром, восставленным к границе раздела двух сред в точке падения луча, и преломлённым лучом называется углом преломления.

Сравнив углы падения и преломления, мы видим, что угол преломления меньше угла падения.

Увеличим угол падения — угол преломления тоже увеличивается, но по-прежнему он меньше угла падения.

Если стекло заменить, например, водой и пустить световой луч под тем же углом, что и на стеклянную пластинку, то угол преломления в воде будет несколько больше, чем в стекле, но всё равно меньше угла падения.

Различие углов падения и преломления обусловлено тем, что стекло, вода и воздух имеют разную оптическую плотность.

Не путайте оптическую плотность с плотностью вещества. Есть вещества, у которых плотность меньше, чем плотность воды, например, скипидар. В то же время скипидар оптически более плотный, чем вода. Дело в том, что оптическая плотность среды характеризуется скоростью распространения света в ней. Чем больше скорость распространения света в среде, тем меньше её оптическая плотность.

Следовательно, оптическая плотность стекла больше, чем оптическая плотность воздуха, так как скорость распространения света в нём меньше.

Рассмотрим ещё один пример. Стеклянный сосуд, на дне которого находится плоское зеркало, заполним водой, подкрашенной флюоресцирующей жидкостью.

На поверхность воды под некоторым углом к ней направим пучок света. Он изменяет своё направление, поскольку вода — среда оптически более плотная, чем воздух.

Из опыта видно, что при переходе света из воздуха в воду угол падения больше угла преломления, а при переходе из воды в воздух угол падения меньше угла преломления.

На основании проделанных опытов мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, если луч света переходит из среды оптически менее плотной в среду оптически более плотную, то угол преломления меньше угла падения. То есть преломлённый луч как бы прижимается к перпендикуляру

Если свет переходит из среды оптически более плотной в среду оптически менее плотную, то угол преломления больше угла падения. То есть преломлённый луч прижимается к границе раздела двух сред. Этот вывод логически следует из свойства обратимости, которое характерно не только для падающего и отражённого лучей, но и для падающего и преломлённого лучей.

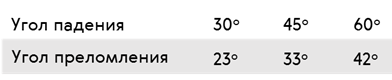

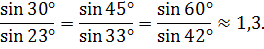

И вновь обратимся к опыту. В центре оптического диска закрепим сосуд с водой и направим на него узкий пучок света. Будем менять угол падения света и следить за изменением угла преломления.

При изменении угла падения, угол преломления тоже меняется и соотношение между углами не сохраняется. Однако, если составить отношение синусов углов падения и преломления, то мы увидим, что оно остаётся постоянным:

Таким образом, для любой пары веществ можно записать, что отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных двух сред:

Эту величину называют относительным показателем преломления для двух сред. Чем он больше, тем сильнее преломляется свет на границе раздела двух сред.

Мы уже говорили, что преломляющая способность вещества зависит от его оптической плотности, которая, в свою очередь, зависит от скорости распространения света в веществе. Таким образом, относительный показатель преломления показывает, во сколько раз скорость света в первой по ходу луча среде отличается от скорости распространения света во второй среде:

Если свет падает из вакуума в вещество, то вводится величина, называемая абсолютным показателем преломления. Он показывает, во сколько раз скорость света в вакууме больше чем в данной среде.

Теперь мы можем сформулировать закон преломления света: лучи, падающий и преломлённый, лежат в одной плоскости с перпендикуляром, проведённым в точке падения луча к границе раздела двух сред. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных двух сред:

Отметим и то, что когда луч падает перпендикулярно на границу раздела двух сред, он не испытывает преломления, что можно подтвердить опытом:

Разумеется, что не будет преломления и на границе, разделяющей две среды с одинаковой оптической плотностью, т. е. на границе раздела сред, в которых скорость света одинакова.

Пример решения задач.

Задача. На дне водоёма глубиной 3 м находится источник света. На какой глубине увидит источник света наблюдатель, если он смотрит с лодки вертикально вниз, а показатель преломления воды равен 1,33?

Закон отражения света

Отраженный и падающий лучи лежат в плоскости, содержащей перпендикуляр к отражающей поверхности в точке падения, и угол падения равен углу отражения.

Представьте, что вы направили тонкий луч света на отражающую поверхность, — например, посветили лазерной указкой на зеркало или полированную металлическую поверхность. Луч отразится от такой поверхности и будет распространяться дальше в определенном направлении. Угол между перпендикуляром к поверхности (нормалью) и исходным лучом называется углом падения, а угол между нормалью и отраженным лучом — углом отражения. Закон отражения гласит, что угол падения равен углу отражения. Это полностью соответствует тому, что нам подсказывает интуиция. Луч, падающий почти параллельно поверхности, лишь слегка коснется ее и, отразившись под тупым углом, продолжит свой путь по низкой траектории, расположенной близко к поверхности. Луч, падающий почти отвесно, с другой стороны, отразится под острым углом, и направление отраженного луча будет близким к направлению падающего луча, как того и требует закон.

Закон отражения, как любой закон природы, был получен на основании наблюдений и опытов. Можно его вывести и теоретически — формально он является следствием принципа Ферма (но это не отменяет значимости его экспериментального обоснования).

Ключевым моментом в этом законе является то, что углы отсчитываются от перпендикуляра к поверхности в точке падения луча. Для плоской поверхности, например, плоского зеркала, это не столь важно, поскольку перпендикуляр к ней направлен одинаково во всех точках. Параллельно сфокусированный световой сигнал — например, свет автомобильной фары или прожектора, — можно рассматривать как плотный пучок параллельных лучей света. Если такой пучок отразится от плоской поверхности, все отраженные лучи в пучке отразятся под одним углом и останутся параллельными. Вот почему прямое зеркало не искажает ваш визуальный образ.

Однако имеются и кривые зеркала. Различные геометрические конфигурации поверхностей зеркал по-разному изменяют отраженный образ и позволяют добиваться различных полезных эффектов. Главное вогнутое зеркало телескопа-рефлектора позволяет сфокусировать в окуляре свет от далеких космических объектов. Выгнутое зеркало заднего вида автомобиля позволяет расширить угол обзора. А кривые зеркала в комнате смеха позволяют от души повеселиться, разглядывая причудливо искаженные отражения самих себя.

Закону отражения подчиняется не только свет. Любые электромагнитные волны — радио, СВЧ, рентгеновские лучи и т. п. — ведут себя в точности так же. Вот почему, например, и огромные принимающие антенны радиотелескопов, и тарелки спутникового телевидения имеют форму вогнутого зеркала — в них используется всё тот же принцип фокусировки поступающих параллельных лучей в точку.

Чем больше угол падения лучей тем больше угол

Подробное решение параграф 18 по географии для учащихся 8 класса, авторов Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 2018-2021

Приведите конкретные примеры влияния климата на компоненты природного комплекса.

Окружающая нас природа состоит из частей, или, как их еще называют, компонентов. К природным компонентам относятся рельеф, климат, воды, растения, животные и почвы.

К примерам влияния климата на компоненты природного комплекса можно отнести следующие:

— влияние климата на растительный покров: в тундровой зоне растительность представлена в основном мхами, лишайниками, практически отсутствую древесные виды, а в умеренных широтах, в более теплых по отношению к тундре, растут хвойные и лиственные виды, многообразие цветковых и травянистых видов, так же отличается и видовой состав животного мира.

Прямое влияние климата на почву заключается в непосредственном воздействии тепла, света, осадков.

В местностях с большим количеством тепла и осадков, почвы богаты минеральными веществами, дающими возможность хорошего земледелия (Кубань, Краснодарский край), в пустынях, где солнца много, а осадков мало, почвы песчаные, бедные, безрастительные.

Как климат зависит от географической широты?

Важнейшим климатообразующим фактором является географическая широта, поскольку от неё зависит угол падения солнечных лучей, а значит, и количество солнечной радиации, получаемое территорией. Чем широта выше, тем меньше угол падения солнечных лучей и количество получаемого солнечного тепла.

Почему при отвесном падении солнечных лучей земная поверхность получает существенно больше тепла, чем при их наклонном падении?

При отвесном падении солнечных лучей земная поверхность получает существенно больше тепла, чем при их наклонном падении потому, что при прохождении через атмосферу солнечные лучи теряют тем больше энергии, чем длиннее их путь. Максимальное количество солнечной радиации поступает на единицу горизонтальной поверхности земли, перпендикулярной солнечным лучам тогда, когда солнце находится в зените, т. е. когда угол падения солнечных лучей равен 90° а расстояние между поверхностью и солнцем минимальна.

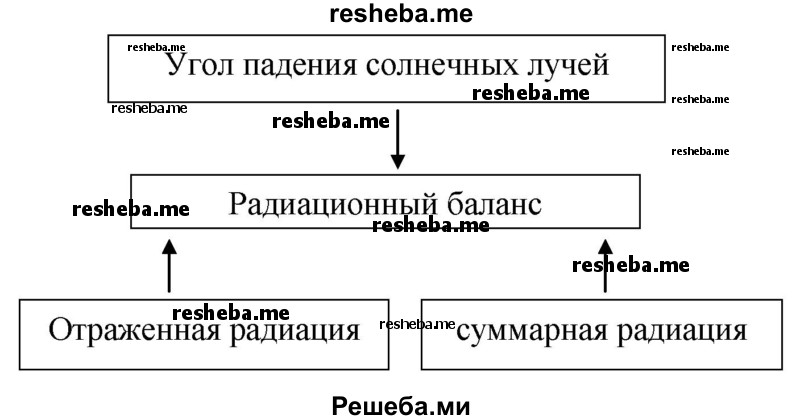

Какие условия, помимо угла падения солнечных лучей, определяют величину радиационного баланса территории? Продолжите заполнение схемы.

В какое время года различия в величинах суммарной солнечной радиации между севером и югом нашей страны больше? Почему?

Различия в величинах суммарной солнечной радиации между севером и югом нашей страны больше в зимнее время, потому что хоть и максимальное количество солнечной радиации поступает на поверхность в мае — июле при наибольших высотах солнца и продолжительности дня, но в это время различия между величиной суммарной солнечной радиации на разных широтах незначительны, т.к. к северу уменьшение высоты солнца в значительной мере компенсируется увеличивающейся продолжительностью дня (за Полярным кругом — полярный день, продолжительность которого на широте 80° достигает 140 суток).

Школа географа — исследователя

Используя карту атласа, определите величину радиационного баланса для территории, где расположена ваша местность. Определите радиационный баланс в других пунктах, расположенных на данной широте. Сформулируйте выводы.

Различные участки территории. Челябинской области, расположенной между 56° и 52° с. ш., получают неодинаковое количество солнечной энергии: годовая величина суммарной радиации (суммы потоков прямой радиации, идущей непосредственно от солнечного диска, и радиации, рассеявшейся в атмосфере) изменяется от 90 ккал/см2 на севере до 107 ккал/см2 на Юге области, что объясняется увеличением высоты стояния солнца над горизонтом.

Радиационный баланс Екатеринбурга, Новосибирска практически равен радиационному балансу Челябинска, т.к находимся на одной широте, с одним значением облачности и количества солнечных дней в году, и на одной изолинии определяющей равные величины суммарной радиации.

§ 40. Тепло в атмосфере (2)

Почему утром и вечером холоднее, чем днём. Почему в тропиках теплее, чем на полюсе.

Каждый день Солнце восходит, поднимается до максимальной высоты, затем снижается и, наконец, скрывается за горизонтом.

Чем меньше угол падения солнечных лучей на Землю, тем меньше тепла она получает.

Внимательно рассмотрите рисунок 90. Утром, днём и вечером солнечные лучи падают на поверхность Земли под разными углами. Поэтому одно и то же количество тепла приходится на разную площадь поверхности. Максимальный нагрев поверхности происходит в солнечный полдень — когда Солнце достигает наибольшей высоты над горизонтом. Это подтверждают наблюдения за суточным ходом температуры воздуха. Однако на нагревание воздуха от поверхности Земли нужно время, поэтому наибольшие температуры в течение суток отмечаются обычно через два часа после полудня.

Температура воздуха в течение суток может сильно меняться. Над океанами и морями суточная амплитуда температур обычно невелика — всего 1—2 °С. Над засушливыми степями и пустынями она достигает 20 °С и выше. Наличие понижений в рельефе (котловины, горные долины) увеличивает величину суточных колебаний температуры, а растительность (особенно лесная) и облачность уменьшают. Вспомните, что иногда в прогнозе погоды вы слышите: «В течение дня температура воздуха существенно не изменится». Так бывает в облачные пасмурные дни, потому что облака задерживают излучение тепла от поверхности Земли, и воздух охлаждается значительно медленнее.

СУТОЧНЫЙ ХОД ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ЗАВИСИТ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА ПАДЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК.

Почему в тропиках теплее, чем на полюсе

Вспомните, как Солнце освещает нашу планету: его лучи «упираются» в экватор и «скользят» у полюсов.

Угол падения солнечных лучей зависит от широты местности.

— Чем дальше от экватора и чем ближе к полюсам, тем ниже стоит Солнце над горизонтом.

— Чем ниже стоит Солнце над горизонтом, тем меньше угол падения солнечных лучей на поверхность Земли (рис. 91).

— Чем меньше угол падения лучей, тем меньше солнечной энергии — света и тепла — приходится на единицу площади поверхности Земли.

В дни равноденствий на всей Земле день равен ночи. Поэтому количество солнечной энергии, приходящейся на единицу площади, зависит в этот день в основном от широты местности (от высоты Солнца). В другие дни играет роль и продолжительность солнечного сияния: ведь на разных широтах разная длина светового дня.

§ 67. Преломление света. Закон преломления света

Рассмотрим, как меняется направление луча при переходе его из воздуха в воду. В воде скорость света меньше, чем в воздухе. Среда, в которой скорость распространения света меньше, является оптически более плотной средой.

Таким образом, оптическая плотность среды характеризуется различной скоростью распространения света.

Это значит, что скорость распространения света больше в оптически менее плотной среде. Например, в вакууме скорость света равна 300 000 км/с, а в стекле — 200 000 км/с. Когда световой пучок падает на поверхность, разделяющую две прозрачные среды с разной оптической плотностью, например воздух и воду, то часть света отражается от этой поверхности, а другая часть проникает во вторую среду. При переходе из одной среды в другую луч света изменяет направление на границе сред (рис. 144). Это явление называется преломлением света.

Рис. 144. Преломление света при переходе луча из воздуха в воду

Рассмотрим преломление света подробнее. На рисунке 145 показаны: падающий луч АО, преломлённый луч ОВ и перпендикуляр к поверхности раздела двух сред, проведённый в точку падения О. Угол АОС — угол падения (α), угол DOB — угол преломления (γ).

Рис. 145. Схема преломления луча света при переходе из воздуха в воду

Луч света при переходе из воздуха в воду меняет своё направление, приближаясь к перпендикуляру CD.

Вода — среда оптически более плотная, чем воздух. Если воду заменить какой-либо иной прозрачной средой, оптически более плотной, чем воздух, то преломлённый луч также будет приближаться к перпендикуляру. Поэтому можно сказать, что если свет идёт из среды оптически менее плотной в более плотную среду, то угол преломления всегда меньше угла падения (см. рис. 145):

Вопросы

Упражнение 47