Чем больше живу тем больше

по тексту Михайлова Чем дольше живу, тем больше поражаюсь тому (ЕГЭ по русскому)

Поразительный простор для мысли открывается после прочтения текста Н.Н.Михайлова. В чём смысл жизни? В воплощении в жизнь своих личных мечтаний или же в том, чтобы оставить навсегда яркий «след» на этой быстроменяющейся планете Земля. В предложенном для анализа тексте автор поднимает проблему понимания людьми смысла жизни.

Актуальность проблемы, поднятой автором, ни у кого не вызывает сомнений. Для того чтобы показать злободневность данной проблемы автор повествует историю Григория Журавлёва, которая даёт читателю понять, для чего дарована человеку жизнь. Несмотря на все удары судьбы, герой видит цель жизни в творчестве, в самоотдаче. Он стремится внести вклад в жизнь, ежедневно гнёт спину, расписывая церковь.

Всё это герой делает не для себя, а для народа, он преследует светлую цель. Для своего родного села герой расписал церковь и вложил в это всю свою душу. Автор старается помочь читателю изменить своё мировоззрение, приступить к поиску истинного смысла бытия и для этого он берёт отрывок из стихотворения А.Фета, в котором лирический герой рассуждает о быстроте жизни, о её красочности. В стихотворении он жалеет того огня, «что просиял над целым мирозданьем», а люди так и не заметили его. Этот огонь сравнивается с жизнью, которая так же ярко горит и в любой момент может погаснуть.

Авторская точка зрения выражена довольно чётко. Автор стремится донести до читателя мысль о том, что каждому человеку необходимо найти себя, своё призвание, ведь человек будет счастлив только тогда, когда будет чувствовать себя нужным и полезным. Н.Н.Михайлов считает, что каждый должен что-то сделать в своей жизни, чтобы она не была прожита впустую.

Нельзя не согласиться с мнением автора, действительно, у каждого человека свой смысл жизни. Я считаю, что каждому человеку нужно ставить перед собой высокие цели и делать всё возможное, чтобы их достичь. Так же необходимо не забывать о том, что истинный смысл жизни должен быть наполнен не поиском материальных ценностей и собственной выгоды, а, прежде всего, того любимого «дела», которое поможет тебе внести свой личный «вклад» в жизнь и оставить яркий след в этом бренном мире. Не нужно откладывать всё на будущее, ведь будущее может и не наступить, нужно действовать прямо сейчас.

Многие произведения А.А.Лиханова посвящены описанию жизни людей, которые часто сталкиваются с жизненными трудностями и теряют смысл жизни. В повести А.А.Лиханова «Благие намерения» молодая учительница Надежда Георгиевна видела свой смысл жизни в педагогике. По окончании университета она устроилась в интернат, где впервые столкнулась со всеми трудностями профессии учителя. Она стала настоящим проводником для своих первых учеников во взрослую жизнь. Учительница помогала ребятам бороться с одиночеством, с насмешками со стороны сверстников, с тяжелыми жизненными препятствиями. Для каждого из ребят она стала не только учителем, но и помощником, верным другом и матерью. Этот пример ярко показывает, что человек сможет обрести счастье только в том случае, когда будет делать то, что он по-настоящему любит и где его по-настоящему ценят.

Подводя итог своим размышлениям, хочется сказать, что каждый человек в мире преследует свою цель и имеет право на саморазвитие, свободу слова и действий. Когда вы совершаете какой-либо поступок, нужно помнить лишь одну истину: «Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше вернётся тепла».

Чем больше живу тем больше

Ботанов.Нет | Блог с сочинениями по литературе запись закреплена

Сочинение — рассуждение «Чем дольше живу, тем больше поражаюсь тому, что можно назвать вероятностью в человеческой жизни»

Одной из проблем данного текста, над которой размышляет Н. Михайлов, является поиск смысла жизни. Зачем человек пришел в этот мир? Зачем ему даровано это чудо – жизнь? Как он растрачивает свои годы? Эта проблема, на мой взгляд, очень актуальна, потому что многие люди живут, не задумываясь, просто прожигают жизнь. Год проходит за годом, а они только собираются что-то сделать, чего-то достичь. Но все время откладывают начинания, о чем и говорит автор текста в предложении 27.

Когда-то русский писатель Н. Островский писал, что «жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Так же мыслит и Н. Михайлов. Он считает, что каждый человек должен что-то сделать в своей жизни, чтобы она не была прожита впустую. В качестве примера автор рассказывает о жизни калеки Григория Журавлёва, который, не имея ни рук, ни ног, смог все же заниматься любимым делом. Он рисовал иконы, затем расписывал церковь. Это доставляло порой физические страдания, но Григорий Журавлёв не сдавался и добивался поставленной цели.

Я согласен с мнением автора. В жизни человека должен быть какой-то смысл. Он должен не просто коптить небо, а сделать что-то, чтобы, завершая свой жизненный путь, мог быть уверен, что годы потрачены не зря, что «удивительное чудо – жизнь» он использовал на пользу себе и другим. Мне на память пришел рассказ Е. Носова «Живое пламя», в котором красные маки приобретают аллегорическое значение – жизнь ради других людей. Пусть она короткая, но такая же яркая, как жизнь маков на клумбе. Жизнь, прожитая во всю силу, яркая.

О смысле жизни, о ее назначении на протяжении веков задумываются многие мыслители, писатели. Лев Николаевич Толстой в своих произведениях проводит героев через различные испытания. Но эти испытания помогают им найти свой путь, свое предназначение. Мучительны поиски князя Андрея и Пьера Безухова в романе-эпопее «Война и мир». Князь Андрей только перед смертью понял, в чем же именно заключается смысл его жизни, в чем она – правда человеческого существования на земле. Но реализовать себя не успел. А вот Пьер Безухов нашел свое предназначение и пошел к намеченной цели, несмотря на то, что это может быть путь, полный лишений и страданий. Но он не одинок. Его страдания разделит самый близкий и родной человек – жена Наташа Ростова. Она тоже искала себя и нашла свое предназначение в служении семье: мужу и детям, которых обожала.

Приближается праздник Победы. Солдаты, прошедшие войну, тоже прожили свою жизнь не зря. Они знали, «что ныне лежит на весах и что совершается ныне». И шли к победе долгих четыре года. Но они выдержали, выстояли и подарили потомкам мирное небо, спокойную жизнь. И мы не вправе просто существовать. Мы должны найти свой путь, свое предназначение в этом прекрасном мире.

Чем дольше живешь, тем больше хочется

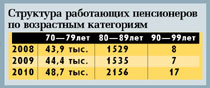

Если верить статистике, у нас работают 17 человек, перешагнувших 90–летний рубеж. А тех, кто и «за 80» в трудовом строю, — вообще более двух тысяч. Между тем ученые всерьез говорят о неписаном законе: чем дольше творчески работаешь, тем больше живешь. Ведь в мозге ежедневно погибают 50 — 100 тысяч нервных клеток, уже к 30 годам нервы перестают с прежней быстротой передавать импульсы, реакции все заметнее запаздывают. А если не снижать нагрузку, не давать организму расслабиться, может, тогда и старость отступит? Может, наши внутренние ресурсы напрямую зависят от того, работает ли мозг по–прежнему над решением «нестандартных» задач? Ведь пока демографы решают, кому увеличить пенсионный возраст, а кому уменьшить, некоторые из тех, кого уже причислили к глубоким старикам, этот рубеж в своей жизни даже не заметили. Как работали, так и работают. И уверяют, что только благодаря активной жизни не чувствуют своего возраста.

Чем дальше, тем интереснее

— Я не чувствую, что был более продуктивен лет 20 назад. Мне кажется, что сейчас еще больше идей, мыслей, шире кругозор. Может, физически и не смогу превзойти себя молодого, а умственно — легко. Чем дольше я живу, тем более интересно. И своих лет не чувствую. А деньги меня вообще никогда не интересовали. Лишних вообще не люблю. Не знаю, как с миллиардами живут. Зачем они? Завтра умрешь — и с собой их не заберешь.

— На что не любите тратить время?

— На дураков и на пустую работу, когда понимаю, что результата не будет или он не имеет значения. Заставить меня заниматься тем, что мне неинтересно, никогда никто не мог. У меня своя тематика, и все. Мне, чтобы научную статью написать, если получены все экспериментальные данные, требуется три дня. У меня материала на две монографии. Одну завершаю в этом году. Но конца и края нет. Что–то делаешь — появляются другие вопросы, которые еще более интересны.

— Вы до сих пор эксперименты проводите?

— Проводят аспиранты. Но под моим руководством. Не присматривай за ними — проведут такой эксперимент, что потом не будешь знать, как объяснить.

«Мне по–прежнему не хватает времени»

— Когда исполнилось 60, меня в отдел кадров позвали: мол, а чего вы не пишете заявление на пенсию? «А что, обязательно?» — удивился я. «Так вы же теряете в деньгах!» Некоторые ждут, чтобы скорее уйти на заслуженный отдых, чтобы свободное время появилось. Мне оно не нужно было. Я видел результаты своей работы и не хотел останавливаться, — вспоминает профессор кафедры романских языков БГЭУ Сергей Головко, который и потом, спустя почти четверть века, продолжал читать студентам лекции на французском языке. Пока здоровье позволяло.

— Я понимал, что преподавание рано или поздно надо оставлять, дать нагрузку молодым преподавателям, — рассуждает Сергей Александрович. — Но ведь помимо студентов, у меня еще мужской вокальный ансамбль профессоров и доцентов «Красная гвоздика», которым я руковожу уже 38 лет. Вот завтра иду на репетицию. Когда–то нас было 24, сегодня — 13. Большинство пенсионеры. Я — самый старший. Представляете, нашему коллективу даже присвоили звание народного! Так что всю жизнь служил двум музам: педагогике и музыке. Об этом даже книгу написал. Сейчас пишу о современной культуре. Не могу сказать, что мне она не нравится, но некоторые песни из трех слов и бесконечного крика слушать невозможно.

— А китайский смогли бы сегодня выучить?

— Если бы понадобилось — почему нет? Способности всегда были. Главное — мотив. Английским, немецким, французским я пользовался на международных конференциях много раз, ездил в командировки в качестве делегата, переводчика. Работал несколько лет преподавателем русского и белорусского языка в Лионском университете. А в последние годы на белорусский язык переключился абсолютно и бесповоротно.

Главное — не дойти до предела

— Я бы из своей пенсии еще и приплатил, лишь бы оставаться в строю, — признается Михаил Григорьевич. Покой для него — страшный сон. Он прошел войну командиром взвода разведки танкового полка, был дважды ранен, контужен. У него три ордена Отечественной войны и еще 18 медалей. За годы войны, по его подсчетам, должен был 13 раз погибнуть, но каждый раз чудом выкарабкивался.

— Как говорил карикатурист Борис Ефимов: «Я сам не понимаю, почему мне даровано такое странное долголетие», — пожимает плечами профессор. — Я много болел. Мне еще и 40 не исполнилось, а я был развалюха, мучался от сильнейших головных болей. В то время работал директором и преподавателем музыкального училища, музыкальной школы, руководителем Дворца культуры, оркестра народных инструментов, хора учителей — сам на себя столько навалил! И многое — на общественных началах. Когда стали одолевать стрессы один за другим, купил старый «Москвич», который приходилось постоянно чинить. Переключился с интеллектуальной деятельности на физическую. И — о, чудо! — головные боли прошли. Но как говорила Ахматова, до 40 лет нам успех бы, а после 40 — успеть бы. Поскольку меня все собирались хоронить, я с этой мыслью свыкся, и внутренний тормоз не давал возможности изучать что–то новое. Скажем, интернет дал бы мне многое. И английский язык бы пригодился. Я раньше книгу прочитывал за 3 — 5 часов, научился скоростному чтению. Все спешил. А теперь вспоминаю одну молодую меланхоличную особу, которая на раздраженный вопрос начальника: «Что вы умеете быстро делать?», отвечала: «Я быстро устаю». Так вот я тоже стал быстро уставать.

Тем не менее профессор не теряет интереса к жизни. Говорит, «Войну и мир» в который раз перечитал, а все равно что–то новое для себя открыл. К слову, выпускники сами просят, чтобы Михаила Григорьевича назначили их научным руководителем. Не потому, что пожилой профессор менее требователен. А потому что его жизненный опыт — это уже тема для диссертации. Памяти его позавидуют и молодые. Он на любой вопрос сыплет цитатами. И если кто–то прерывает профессора на полуслове, он никогда не теряет нить разговора и не переспрашивает: «Так о чем я говорил?»

Самый старый игрок в настольный теннис — Дороти де Лоу: ей было 97 лет, когда она представляла Австралию на чемпионате мира по настольному теннису среди ветеранов.

Самый пожилой парикмахер — 99–летний американец Энтони Манчинелли, он стрижет людей с 12 лет.

Самый старый работающий художник — россиянин Моисей Фейгин. Его последняя выставка прошла в Москве в 2007 году. На тот момент ему было 102 года и 199 дней.

Самый старый бармен — 95–летний мистер Каммарата из Питтсбурга.

Старейший в мире практикующий хирург россиянин Федор Углов попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда ему было 90 лет. Через десять лет он снова позировал для журналистов, удаляя пациентке доброкачественную опухоль на шее. У нас таких примеров тоже немало. Скажем, академик Евгений Демидчик оперировал на 85–м году жизни. Известный нейроморфолог Давид Голуб в 93 года начал по самоучителю изучать английский (вдобавок к немецкому), наизусть знал «Анну Каренину» и «Тихий Дон» и оставил после себя столько идей, что их хватит на целое поколение анатомов. Академики до сих пор друг другу ставят в пример Давида Моисеевича, который даже в 99 лет каждое утро на третий этаж в свой кабинет поднимался не лифтом, а по лестнице.

Владимир Кульчицкий, заместитель директора по научной работе Института физиологии НАН Беларуси:

— Физиологи давно доказали, что мозг регулирует функции внутренних органов. Оживает мозг — оживает организм. Поэтому ситуация, когда «умные живут дольше», имеет вполне научное объяснение. Без постоянного притока новой информации из внешней среды мозг заболевает. Нестандартные задачи могут не только помочь преодолеть физические недуги, но и значительно продлить жизнь. Не обязательно читать газеты — можно начать разводить пчел или лепить фигурки из глины. За рубежом профессора на пенсии идут получать дополнительное образование в области истории, экологии, отправляются путешествовать, чтобы расширить свой кругозор. Но нездоровый образ жизни «работников умственного труда» мозг вряд ли компенсирует. Эти люди, увлекаясь идеей, могут забывать правильно питаться, двигаться, спать, одеваться по погоде и так далее. Поэтому лучший вариант — это когда с детства и думаешь, и в городки играешь, как нобелевский лауреат Иван Павлов.