Чем больше знаний тем больше печали

Антонова Екатерина пишет: «Выражение «Многие знания- многие печали» взяты из Библии? Откуда идет выражение: «Возлюби ближнего своего как самого себя»»

Владимир спрашивает: «Ex, Orient, Lux связаны со светом Вифлиемской звезды?»

Как видите, во многом знании действительно много печали. Но Господь может обратить любую печаль в радость: «Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин 16:20-22).

благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5:43-48).

Что же касается Вифлеемской звезды, то с ней прямо или косвенно могут быть связаны самые разные слова на разных языках. Мне не известно приведенное Вами слово «Ex», но слова «Orient» и «Lux» латинского происхождения и имеют значения «Восток» и «Свет» соответственно. Естественно, они используются в описании Рождественской истории в тех местах, где упоминается свет и говорится о мудрецах с Востока. Но ничего священного в этих словах не содержится, равно как и нет в них какого-то особого непосредственного смысла, связанного с Вифлеемской звездой. Просто латынь долгое время была литургическим языком многих христиан в мире, да и до сих пор остается

официальным языком Римо-католической Церкви. Вот мы и встречаем латинские слова западной христианской лексике, равно как и славянские слова в восточной христианской лексике.

50 великих стихотворений. Николай Заболоцкий. Во многом знании – немалая печаль…

Приблизительное время чтения: 7 мин.

Во многом знании – немалая печаль…

Исторический контекст

Автор

О произведении

Отсылки к Библии

Во многом знании – немалая печаль…

Во многом знании — немалая печаль,

Так говорил творец Экклезиаста.

Я вовсе не мудрец, но почему так часто

Мне жаль весь мир и человека жаль?

Природа хочет жить, и потому она

Миллионы зёрен скармливает птицам,

Но из миллиона птиц к светилам и зарницам

Едва ли вырывается одна.

Вселенная шумит и просит красоты,

Кричат моря, обрызганные пеной,

Но на холмах земли, на кладбищах вселенной

Лишь избранные светятся цветы.

Я разве только я? Я – только краткий миг

Чужих существований. Боже правый,

Зачем Ты создал мир, и милый и кровавый,

И дал мне ум, чтоб я его постиг!

Стихотворение Заболоцкого «Во многом знании — немалая печаль» читает Валерий Захарьев

Исторический контекст

Стихотворение «Во многом знании — немалая печаль…» Николай Заболоцкий написал в 1957 году. В 50-60-е годы многие поэты заговорили вновь, пережив репрессии и запреты 30-40-х. После смерти Сталина в марте 1953-го наступила эпоха «оттепели» в литературе и культуре страны. Ослабевает цензура, у писателей появляется возможность говорить о пережитом и переосмысливать прошлое. Проблемы человека и общества стали одними из ключевых в поэзии того времени. Главный представитель философской лирики середины ХХ века Николай Заболоцкий, «молчавший» долгие годы, снова поднимает самые значимые для людей «вечные темы» — жизни и смерти, человеческой судьбы, разума и веры.

Автор

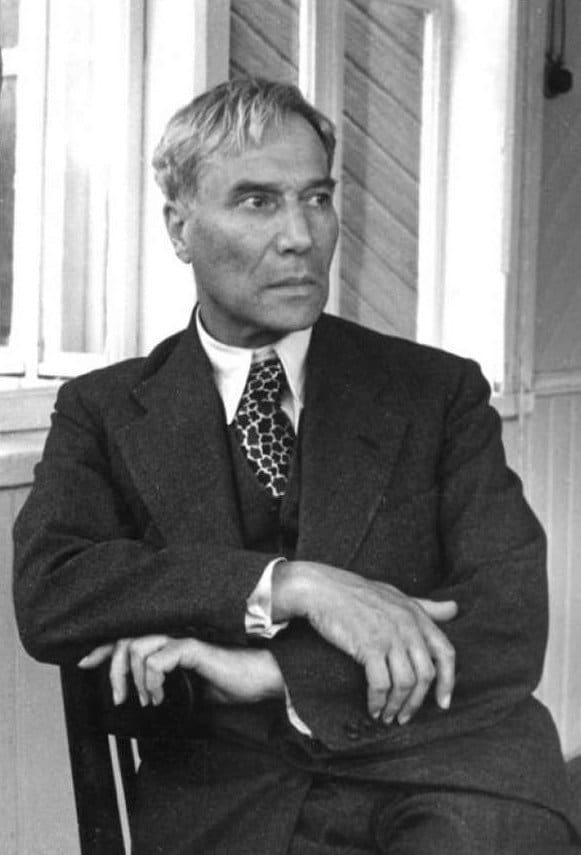

Николай Заболоцкий (1903–1958) ворвался в литературу как остроумный авангардист 1920-х годов.

Заболоцкий с женой Екатериной и дочерью Натальей (1946)

Поэт вырос в семье агронома, который страстно желал, чтобы сын продолжил его сельскохозяйственное дело. Однако тот выбрал иной путь — взаимоотношения природы и человека он стал постигать поэтически. Особый взгляд на природу сохраняется у Заболоцкого на протяжении всего творческого пути. Поэт был увлечен идеями о человеке как Разуме природы, читал труды ученых и философов-космистов.

1950-е годы для Николая Заболоцкого стали одновременно и вершинным этапом творчества, и «лебединой песней». Заболоцкого, как и многих интеллигентов, коснулись репрессии 1930-х. В 1938-м поэт был обвинен в том, что якобы состоял в контрреволюционной антисоветской писательской организации, и отправлен в исправительно-трудовые лагеря, где он пробыл до 1944 г. Арест, лагерный опыт, тяжелейшие условия заключения (Заболоцкий валил лес в тайге, участвовал в строительстве дорог и проч.), из-за которых поэт чуть не погиб, очень сильно изменили его самого и стиль его поэзии. Она становится намного ближе к классической русской лирике, особенно к Федору Тютчеву, в ней начинают появляться библейские мотивы («Это было давно»), которые свидетельствуют о внутренней перемене автора. Теперь он не игрок-новатор, а поэт-трагик, абсолютно искренний перед своим читателем.

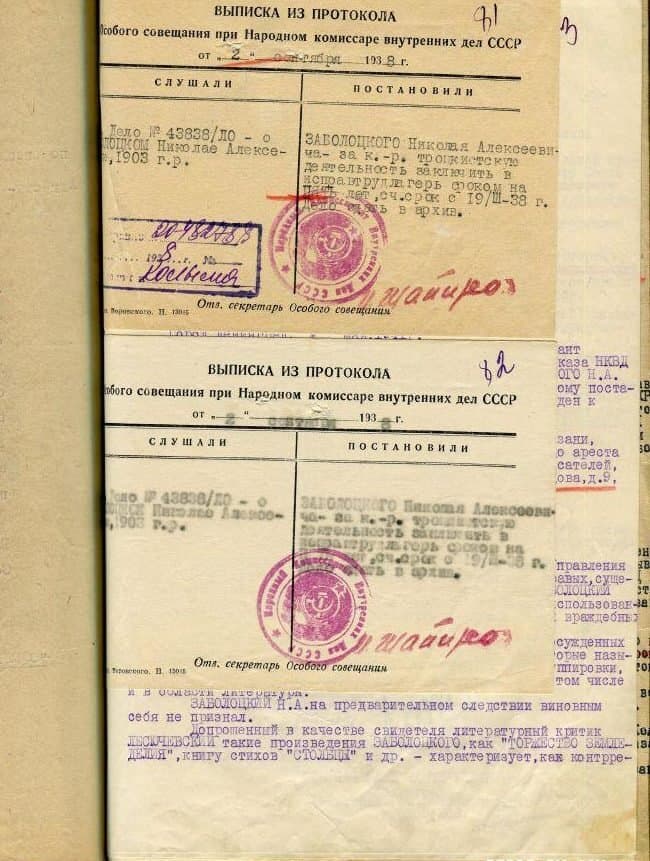

Выписка из протокола о приговоре Заболоцкому (1938)

В отношении поэтического труда Заболоцкий был чрезвычайно упорным и оптимистичным: называл свое заключение «творческой командировкой» и даже в тюрьме продолжал писать. Поэтический перевод на современный русский язык одного из главных памятников русской письменности — «Слова о полку Игореве» был создан в заключении. Быт заключенного Заболоцкий подробно описал в книгах «Сто писем периода 1938–1944 годов», «История моего заключения» и в своих стихотворениях.

Поэт не оставлял пера практически до конца жизни. Стихотворение, о котором мы говорим, написано Заболоцким за год до кончины.

Во что верил Заболоцкий?

У Заболоцкого было почти религиозное отношение к природе. В ней он видел некое торжество разумного начала, ключевую роль познания отводил человеку. В отношении же его собственной религиозности свидетельства его знакомых расходятся.

Некоторые близкие поэта часто указывали на то, что поэт был рационалистом, материалистом и чуть ли не атеистом. Его друг, писатель Николай Корнеевич Чуковский, отмечал: «всякая религиозная, метафизическая идея претила его конкретному, предметному, художественному мышлению».

Однако многие хорошо знавшие Заболоцкого люди говорили о его христианской вере (к примеру, известный литературовед Николай Степанов). Поэт воспитывался в православной семье, с детства хорошо знал молитвы и даже пел на клиросе. Позднее он вспоминал: «Тихие всенощные в полутёмной, мерцающей огоньками церкви невольно располагали к задумчивости и сладкой грусти. Хор был отличный, и когда девичьи голоса пели «Слава в вышних Богу» или «Свете Тихий», слёзы подступали к горлу, и я по-мальчишески верил во что-то высшее и милосердное, что парит высоко над нами и, наверное, поможет мне добиться настоящего человеческого счастья».

Борис Леонидович Пастернак

К библейским темам и образам Заболоцкий обращался не раз. Особенно интересовала поэта тема Рождества. Одним из главных лирических шедевров поэт считал «Рождественскую звезду» (1947) Бориса Пастернака. Заболоцкий сам под конец жизни, перечитывая Евангелие, собирался написать поэму, в основе которой — история Рождества Христова. Сохранилась часть этого плана.

Известно также, что Заболоцкий хранил Библию на полке вместе с книгами Пушкина, Тютчева, Баратынского, Гёте и других поэтов, которые считал «жизненно необходимыми для работы». Библия была конфискована при аресте писателя в конце 1930-х.

О произведении

Стихотворение «Во многом знании — немалая печаль…» Николай Заболоцкий написал в 1957 году, за год до кончины.

С одной стороны, в тексте сохранено свойственное поэту внимательное отношение к природе, утверждение разумности ее устройства и красоты. С другой стороны, нервом стихотворения становится религиозное вопрошание. Герой стихотворения обращается к Творцу с вопросом о смысле своего существования.

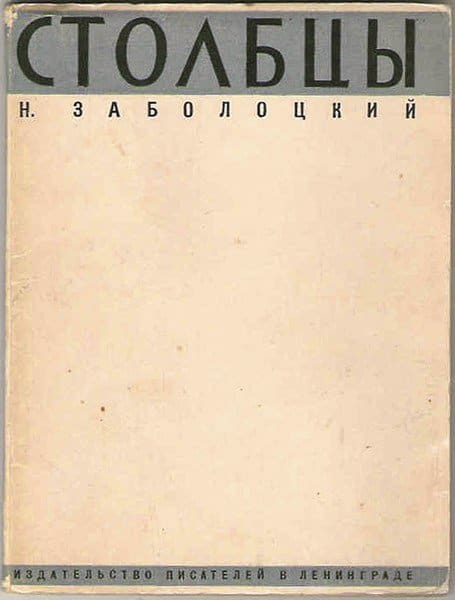

Первый поэтический сборник Заболоцкого «Столбцы» (1929)

Если раньше в поэзии Заболоцкого первостепенным был культ разума, его непогрешимость и абсолютность в процессе познания мира, то здесь основой мироздания отчетливо признается Бог, а автором подчеркнута непостижимость для человека Божественного миропорядка.

В последних строчках соотносится необъяснимость Божественного творения, природы и непостижимость ума, данного человеку. Герой не может до конца понять смысл существования не только мира, но и собственного ума, данного ему Богом.

Отсылки к Библии

В первых же строках Заболоцкий обозначил источник своих размышлений: «Во многом знании — немалая печаль, / Так говорил творец Экклезиаста». Именно эта мысль из ветхозаветной книги подтолкнула поэта к написанию стихотворения: Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь (Еккл 1:17,18).

Царь Соломон (иконографическое изображение)

Экклезиаст (полное название книги в синодальном переводе: Книга Екклесиаста, или Проповедника) — одна из библейских книг Ветхого Завета. В церковной традиции ее автором принято считать царя Соломона. Согласно традиционному толкованию, Соломон — человек, совершивший много противоречивых поступков, мудрец, поведавший в книге о главном уроке, который он вынес из своего опыта. Структуру Экклезиаста составляют различные мудрые, часто афористичные, суждения о жизненных наблюдениях. Главная мысль книги проста: кроме Бога в мире ничто не важно по-настоящему.

Экклезиаст, будучи философом-скептиком, одновременно является верующим проповедником, который через признание суетности мира, утверждает Бога. Для мудреца особенно важна идея непостижимости мира, интересующая и Заболоцкого в последний период творчества. Всесторонне охватить жизнь невозможно, нельзя подчинить себе мироздание и исчерпать его мыслью. Все эти попытки тщетны: «суета сует, всё — суета!»

Портрет Н. А. Заболоцкого

В книге Экклезиаста постоянно обращается внимание на то, что все явления, происходящие вокруг нас, преходящи, недолговечны, всё было уже в веках, бывших прежде нас (Еккл 1:10). Для того чтобы это подтвердить, ветхозаветным мудрецом приводятся примеры из различных природных и социальных явлений. Это же делает и Заболоцкий в своем стихотворении. Хоть герой и утверждает, что не является мудрецом, его умонастроения во многом схожи с мыслями, изложенными Экклезиастом.

Экклезиаст с глубоким скептицизмом относится к мудрости, данной ему. Даже самый умный человек не способен постичь Творца и Его цели: Всё соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца (Еккл 3:11). Эта мысль также созвучна рассуждениям Заболоцкого. Как автор книги Экклезиаст, так и герой Заболоцкого испытал мудростью все, что делается под небом (Еккл 1:12–13). И если первый понял тщетность устремлений ума, то и второй тоже усомнился в них.

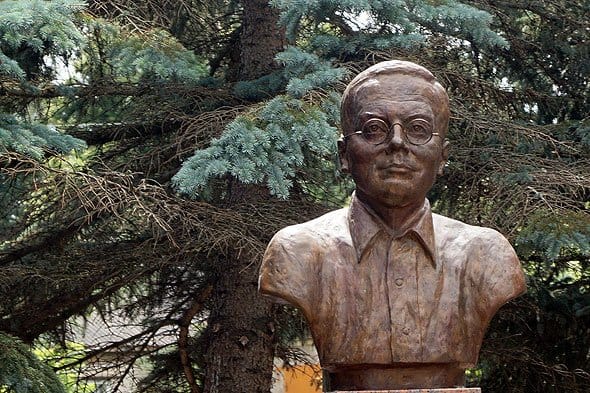

Памятник Заболоцкому в Тарусе

Во многих словах Экклезиаста слышна поучительная интонация, рассчитанная на незримого слушателя. Лирическое обращение Заболоцкого иное — исповедальное, личное. Здесь поэт пытается понять тайну творения и тайну Творца. Но самый главный риторический вопрос поэта — о нем самом, о его назначении, роли познания и смысле собственного существования.

«Во многой мудрости, много печали;

и кто умножает познания, умножает скорбь».

Так что? Может и не нужно идти никуда? Раз вот даже цари имея всё, рассуждают подобным образом.

Как раз сегодня встретила эти слова в другой книге.

Действительно, умножая наши познания, умножается и скорбь. Знающий видит дальше обычного и обыденного, значит и ответственость больше, и больше страдания. И так до тех пор пока не будет выпита «чаша яда» и не разомкнётся круг сансары.

По-моему, достаточно очевидно, что цель этого высказывания — закабалить людей, чтобы они как можно дольше оставались под властью жрецов. Почитайте у Блаватской, кем и как написана Библия.

Согласно Будде, именно невежество (и желания, из него следующие) держат нас в сансаре, а Цонкапа поясняет, как избавление от омрачений освобождает нас от кармы. Конечно, нужно настоящее знание, а не информация.

Не скажете в какой?

| Айсабина пишет: «Действительно, умножая наши познания, умножается и скорбь. Знающий видит дальше обычного и обыденного, значит и ответственность больше, и больше страдания. И так до тех пор пока не будет выпита «чаша яда» и не разомкнётся круг сансары. «. |

| Kay Ziatz пишет: «По-моему, достаточно очевидно, что цель этого высказывания — закабалить людей, чтобы они как можно дольше оставались под властью жрецов. Почитайте у Блаватской, кем и как написана Библия». |

| Kay Ziatz пишет: «Согласно Будде, именно невежество (и желания, из него следующие) держат нас в сансаре, а Цонкапа поясняет, как избавление от омрачений освобождает нас от кармы». |

Как можно освободиться от Кармы, как Вы пишете? Возможно ли это?

в «Беседах об окультизме» Елены П. Блаватсткой.

| Айсабина пишет: «Действительно, умножая наши познания, умножается и скорбь. Знающий видит дальше обычного и обыденного, значит и ответственность больше, и больше страдания. И так до тех пор пока не будет выпита «чаша яда» и не разомкнётся круг сансары. «. |

если «всё идёт», значит приведёт к знанию.

а если что-то «не идёт», или как говорится в народе «не клеится», отсутствует гармоника и созвучие внутренняя и внешняя, значит надо что-то менять, и наверно, это что-то есть «путь» или «дорога» развития и внутреннего познания.

Не уверен. Не уверен, что всё, в общем, идет к знанию.

| Айсабина пишет: «а если что-то «не идёт», или как говорится в народе «не клеится», отсутствует гармоника и созвучие внутренняя и внешняя, значит надо что-то менять, и наверно, это что-то есть «путь» или «дорога» развития и внутреннего познания». |

| Айсабина пишет: «Я имела в виду скорбь, или страдания по причине невежества». |

Огненного устремления не хватает. Думаю, в этом причина. Слишком много рассуждений.

| Айсабина пишет: «а если что-то «не идёт», или как говорится в народе «не клеится», отсутствует гармоника и созвучие внутренняя и внешняя, значит надо что-то менять, и наверно, это что-то есть «путь» или «дорога» развития и внутреннего познания». |

я так поняла это риторические вопросы и Вы сами знаете ответы.

| Айсабина пишет: «Я имела в виду скорбь, или страдания по причине невежества». |

14.266. Урусвати знает, насколько каждое познание встречается яростью невежества. Поистине, где больше свет, там чернее тьма. Но не нужно думать, что там будет лишь противодействие иллюзии, напротив, ярость тьмы возрастает в прогрессии, и тьма не стесняется в средствах.

Часто можно наблюдать, как один член семьи, стремящийся к просвещению, встречает особое издевательство от всех прочих. При этом одному нужно собрать все мужество против грубых нападений всех остальных. Не часто окажется, что большинство стремится к свету и может общими усилиями противостоять тьме. Конечно, противоборство против тьмы поможет усовершенствовать силы

Чем больше знаний тем больше печали

Прожив на белом свете, немало долгих лет,

Он понял вдруг однажды, надежды больше нет.

На чудо, нет надежды, на коврик-самолёт,

На «дипломат» с валютой, на клад и огород.

На сны, свои волшебные и детскую мечту,

На то, что за границей, найдёт себе жену.

Что он наследство, огребёт, богатенькой вдовы,

Нанявшись к ней, садовником, выращивать цветы.

Всё это «гадство», осознав, он сильно загрустил,

Хотел поплакаться, в себя, но после отменил.

Затем смахнув слезу, с лица, решительной рукой,

Он вдаль, упрямо зашагал, не заходя домой.

Он шёл два года, день и ночь, смотря за горизонт,

Дожди хлестали по нему, он падал в гололёд.

Не спал, на белых простынях и досыта не ел,

Он шёл пешком, к мечте своей, о прошлом не жалел.

И вот однажды, в день простой, на утренней заре,

Ему открылся, океан, во всей своей красе.

Он был прекрасен, был живой, дыша волной седой,

Он солнце с небом, отражал, рождая мир иной.

Что дальше было, с человеком, который встретил океан,

Не знаю я и да же ангел, что там случайно пролетал…

Когда у человека появляются большие знания, он понимает, что все в этом мире приходяще и уходяще, И от этого появляется печаль. Ведь без этих знаний он может быть, мечтал, что может быть, жизнь хотя бы для кого-то, быть вечной, ан нет, оказывается, не может, тому есть доказательства, это знания, что в нём.

Мы все это придумали. А состоим мы изначально из информационного энергетического поля. И до сих пор его целенаправленно разрушаем. знаками, словами звуками. Сама такая. поэтому и сетую

Чем больше знаний тем больше печали

Скромность украшает — так думают люди совестливые и стеснительные, не обозначая своего авторства на многих произведениях, публикуемых на просторах «всемирной паутины».

Но они — далеко не всегда правы!

В юности каждый учится жизни. И иных методов, кроме примеров для этого не имеется. О мужественном преодолении невзгод писал и забытый ныне Николай Островский («Как закалялась сталь»), и Владислав Титов («Всем смертям назло») и Владимир Амлинский («Жизнь Эрнста Шаталова»). Да вот кто сегодня знает и помнит эти имена? Эти книги?

Но я бы сегодня добавил к этому списку и «Записки бездумной оптимистки» Дарьи Донцовой. Я думаю, эту книгу следовало бы прочитать всем девушкам и юношам. Да беда в том, что они не только не поймут ее глубины, но и вряд ли захотят взять книгу в руки…

Классик и время

Никогда не признавал привязки юбилеев и исторических событий к конкретной дате. Например, память Федора Михайловича Достоевского не только 11, и даже не только в ноябре. Порадовало сообщение о масштабнейшей реконструкции мемориального музея Ф.М. в Москве. Ранее, по соседству с ним, фактически располагался бомжатник. Однако.

В память горячо любимого мною Федора Михайловича, позволю себе высказаться по некоторым его мыслям, представляющимся весьма актуальными и через двести лет после рождения их автора…

СОСТРАДАНИЕ есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества.

Федор Михайлович Достоевский

Я: — Думаю, этот моральный императив русской культуры и литературы и нашел понимание и отклик среди интеллигенции и интеллектуалов Запада.

Без великодушных идей человечество жить не может.

Федор Михайлович Достоевский

Я:

— Именно эта идея и захватила умы западных интеллектуалов, сделав их поклонниками и последователями этического учения Федора Михайловича.

Наверное, не случись в нашей стране перестройки, я бы тихо-мирно писал себе по вечерам о творчестве Лермонтова и Достоевского.