Чем была украшена андроновская посуда

Андроновская культура на территории Казахстана

Научные поиски и обычное любопытство не дают людям покоя и приводят к изучению прошлого. Археологи раскапывают остатки керамической посуды, орудия труда, захоронения. Изучая и классифицируя их, ученые выделяют особенности древних культур, дают им условные названия — по современным названиям местности, по именам исследователей. Так в ХХ веке изучена историко-культурная общность — Андроновская культура на территории Казахстана.

Андроновская культура на территории Казахстана: периодизация, памятники

Более ста лет назад обнаружено древнее поселение неизвестного происхождения у деревни Андроново, что около Ачинска. Начались раскопки, археологические материалы показали, что обнаружена новая культура, которую через полтора десятка лет назвали Андроновской — по географическому расположению.

За десятки лет изучения определено, что это одна из значимых европейских и азиатских культур. Ее племена занимали огромную территорию Приуралья, Сибири и Средней Азии. На территории нынешнего Казахстана находился один из центров проживания этой общности.

Племена жили здесь в период начала и середины эпохи бронзы. Помните периодизацию жизни человека на планете? Большую часть он прожил в эпоху каменного века — около 2,5 млн лет. Это 99% всего времени существования человечества. А от бронзы до космической эры — всего 1% времени. После миллионов лет такого существования, приблизительно 8 тысяч лет назад, начинается эпоха бронзы — с 6-го до 2,5 тысячелетия до нашей эры. Во 2-м тысячелетии до н. э. и жили люди Андроновской культуры — с XVIII по XII век до н. э. От нашего времени это уходит вглубь почти на 4 тысячи лет.

Эпоха бронзы — значительный рубеж в жизни человечества. От собирательства и охоты люди переходят к новым формам хозяйствования — скотоводству и земледелию. Бродячие охотники начинают жить оседло, появляются пастушеские племена. Иными словами, человек приручает животных, теперь не надо за ними охотиться — они всегда рядом, остается только ухаживать. Таковы общие изменения, характеризующие жизнь племен той эпохи.

В Казахстане раскопаны и изучены более 100 поселений и 150 захоронений того периода. Характер захоронений свидетельствует о верованиях людей того времени и об устройстве их жизни. Встречаются бедные и богатые могилы — признаки начавшегося расслоения общества. Они отличаются от обычаев других культур: могилы сооружали из каменных плит или обкладывали камнями яму, накрывали каменной плитой. Обнаруженные скелеты лежат на боку, скорчившись. Иногда покойников сжигали. Это отвечало верованиям тех людей, когда существовал культ почитания предков и поклонения огню.

Памятники Андроновской культуры встречаются во всех регионах Казахстана: изучены поселения Атасу, Трушниково, Степняк, Боровое, Тасты-Бутак, Ахмет-ауыл и много других. Некоторые дают представление не только о быте и хозяйственной жизни, но и о развитии первобытного искусства. Так, на юге страны, в поселениях Тамгалы и Каратау, обнаружено множество рисунков, а в низовьях Сырдарьи изучены комплексы могильников Тегискен, Таутары, которые из-за сложности назвали мавзолеями.

Казахстан в эпоху бронзы: территория, хозяйство

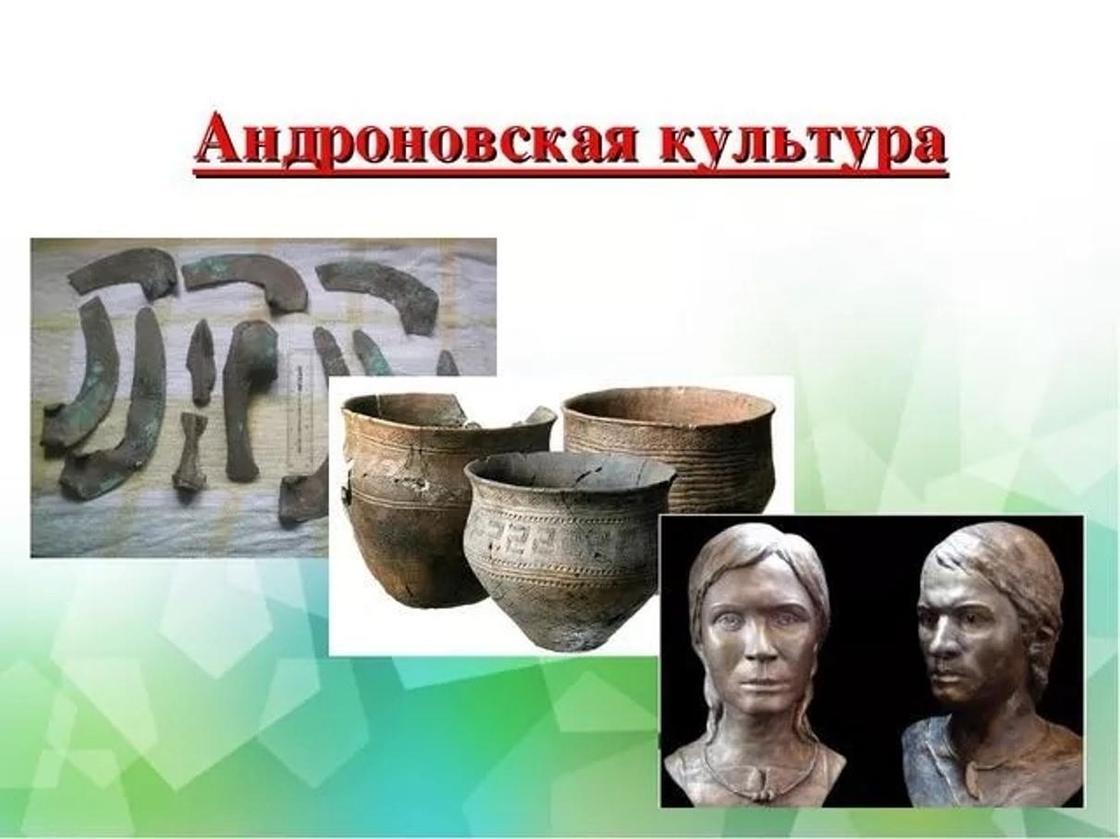

Как выглядели люди, жившие тысячи лет назад на территории современного Казахстана? После многочисленных дискуссий ученые пришли к выводу, что это были представители европеоидной расы. Сформировались они в результате естественной эволюции местных племен каменного века. Их относят к группе индоевропейских народов. Внешне они имели широкие лица, открытые глаза, резко выступающий нос.

В общественном устройстве в этот период происходил переход от матриархата к патриархату, потому что в новых условиях хозяйствования роль мужчин стала ведущей. Раньше они почти не участвовали в жизни племени из-за частого отсутствия на охоте. Теперь добыча руды, производство металла и изделий из него, уход за домашними животными в основном занятия мужчин.

В племенах формируются отдельные сословия: военная знать, жрецы и рядовые члены общины. Новые орудия труда из металла повысили производительность, появляются некоторые излишки продуктов. Начинает развиваться обмен товарами. Выделяются зажиточные семьи, тем самым первобытнообщинные отношения, основанные на равенстве всех соплеменников, разрушаются.

В хозяйственной жизни общин Андроновской культуры наблюдаются такие изменения:

Племена Андроновской культуры оставили яркие и самобытные следы в истории. Новые поколения историков и археологов продолжают их изучать. Культура современных людей в широком смысле предполагает и знание истории своей страны, территории проживания. А что вам известно об Андроновской культуре на территории Казахстана?

Уникальная подборка новостей от нашего шеф-редактора

Древние андроновцы

Андро́новская культу́ра — общее название группы родственных кульур бронзового века, охватывавших в XVII—IX веках до н. э. Западную Сибирь,Южный Урал, Среднюю Азию.

Название культуры дано по деревне Андроново в районе Ачинска, где в 1914 году были найдены первые захоронения.

Култура связывается с одомашиванием дикой степной лошади, зиобретению колесниц и колесных спиц, что позволило осуществлять отдаленные миграции и обеспечило военное преимущество аднроновским племенам.

В третьей четверти бурного 2-го тысячелетия до н. э. почти одновременно (по археологическим меркам) с походами воинов-литейщиков на запад, начинается массовое перемещение европеоидного населения в восточном направлении. Оно происходит несколько южнее — по открытым степным и лесостепным пространствам Сибири — и связывается с появлением на исторической арене скотоводческих племен андроновской культуры. Это название они получили по месту нахождения оставленных ими на этой территории памятников — у села Андроново Ужурского района (Красноярский край). Андроновцев, представлявших собой союз многочисленных родственных европеоидных племен, можно определить как культурно-историческую общность. Они умели разводить породистых белоногих овец, быков-тяжеловозов и прекрасных коней — стремительных и выносливых. Пришельцев принято связывать с древними ариями, часть которых вторглась в Индию и заложила там основы новой цивилизации. Веды зафиксировали их древнейшие гимны и заговоры.

Судя по результатам анализа, носители обеих андроновских традиций – алакульской и федоровской – были генетически связаны с населением южно-русских степей. Антропологически они принадлежали к так называемому палеоевропеоидному типу, крупным, выскорослым людям с массивным черепом и светлой окраской кожи,волос и глаз.

К.И. Горощенко не обнаружил никакого сходства между черепами из Минусинской котловины и черепами «брахицефальных тюрков», т.е. представителей центральноазиатского типа. Создатель первой серьезной классификации минусинских памятников бронзового века С.А. Теплоухов (1927) обратил внимание и на черепа из этих курганов; по его мнению, все они в общем близки к иранскому типу. В следующей работе С.А. Теплоухова (1929) мы находим более конкретные указания, впрочем основанные, по-видимому, лишь на зрительном впечатлении. Автор отмечает, что носителей тагарской, афанасьевской и, как он полагал, также карасукской культуры объединяют общие черты физического типа, отсутствующие в современном населении данного района: «длинноголовость, узкое лицо, узкий горбатый нос и выдающийся затылок». Эти черты позволяют отождествить создателей древних минусинских культур с голубоглазыми и белокурыми народами, обитавшими, по свидетельству китайских летописей, к северу от Китая…

Монголоидные признаки на черепах андроновцев отмечаются крайне редко и на тот период времни,население Южной Сибири принадлежало в европеоидному типу с очень незначительной монголоидной долей.

Исследования галлогруп ДНК андроновецв также подтвердили принадлежность их к кругу степных кочевников которые стали предками персов, высших каст Индии, скифов, сарматов и современных славян и балтов, дав подавляющее преимущество «арийскому» галлотипу R1а1.

Андроновские племена пришли в Сибирь из Зауралья и, продвигаясь несколькими потоками, стали расселяться, занимая лесостепь, частично проникая в предтаёжную зону и даже в глубь тайги.

Памятники андроновской культуры распространены по всей степной и отчасти лесостепной Южной Сибири. Наиболее южные из них находятся в предгорьях Алтая, самые северные располагаются по границе современной степи и лесостепи. На востоке они известны по всей Минусинской котловине как на левом берегу Енисея, так и на правом и не только по побережьям рек, но и в глубине степей и доходят до предгорий Саян. Имеются андроновские памятники и в лесостепном коридоре между Минусинской котловиной и степями по верхнему течению р. Оби.

Причины, вызвавшие столь мощную миграцию, до конца не ясны, но большинство исследователей склоняется к мысли, что покинуть обжитые места в поисках новых благодатных земель людей заставили резкие изменения климата. Бескрайние евразийские степи были охвачены длительной засухой. Обмелевшие водоемы, растрескавшаяся от зноя земля, выгоревшие пастбища — всё это грозило самим основам скотоводческого хозяйства. И люди двинулись в путь на восток.

Лошадей в колесницы запрягали, по большей части, парой: левая, управляемая возничим, — коренная, правая — пристяжная. Практиковались и тройки — только в отличие от знаменитых почтовых здесь две лошади находились под ярмом, а третья была пристяжной. Встречались и четверки — квадриги.

Благодаря появлению боевых колесниц скорость передвижения войска возросла более чем в 10 раз. Однако колесница представляла опасность только в движении. Боевым повозкам нельзя было останавливаться в бою, ибо они были весьма уязвимы для вражеских стрел и копий. Стоило ранить даже одну лошадь, и весь экипаж превращался в беззащитную мишень.

У андроновцев существовало два обряда погребения: трупоположение и сожжение. Трупоположение в Южной Сибири наблюдалось чаще, хотя на Оби в некоторых могильниках преобладало сожжение. Характерно, что детей хоронили только по обряду трупоположения. Погребенных клали в могилу скорченно, на левый бок, с согнутыми руками и ногами. Но встречаются отдельные случаи, когда умершие лежат на правом боку в той же позе. На Енисее в парных погребениях женщину укладывали за спиной мужчины, в погребениях на западе их клали лицом друг к другу. Ориентировка погребенных довольно устойчива: головой на запад или юго-запад, но иногда бывает и противоположная ориентировка.

В отличие от своих предшественников андроновцы в могилы умерших клали мало вещей. Но зато их снабжали пищей, в могилах всегда стоят горшки, являющиеся основными находками андроновских могил. На Енисее горшок ставили у головы погребенного, чаще перед лицом. На Оби в могилах встречается до четырех горшков. Интересно отметить, что в тех случаях, когда в могиле похоронен пепел, горшки стоят у юго-западной стенки, как они стоят при трупоположении. Особенности орнаментации керамики говорят о тесной связи андроновцев с культурами В.Европы.

Что касается общества андроновцев, то на основе развития скотоводства в нем происходят серьезные изменения Теперь все основные виды деятельности оказываются в руках мужчин. Женщина же занимается домашними делами и видимо, земледелием. Расселение андроновцев, освоение ими новых земель, которое вряд ли происходило мирным путем, также выдвигало мужчину на первое место в жизни этих людей. Происходит перестройка общественных отношений, в результате чего «власть» оказывается в руках мужчин. С этого времени, видимо, нужно говорить об эпохе патриархата. Этому способствовало и то, что стада перестали принадлежать общине и оказались в руках отдельных семей, во главе которых становится мужчина, желающий передать свои богатства детям, новые отношения отразились в широком распространении парных погребении. Такие погребения свидетельствуют о том, что для андроновцев характерна была уже парная семья.

Племена района Томска не просто восприняли новые для них формы бронзовых вещей, а переработали их и приспособили к своим вкусам. Это сказывается в своеобразии кинжалов, ножей, но особенно кельтов. Судя по литейным формам, они в основе такие же, как сейминско-турбинские, но пропорции их иные и на них нет орнамента. Их украшают только выпуклые валики, втулки и такие же выпуклые вертикальные линии, опускающиеся вниз вдоль ребер орудия. К этим кельтам близки кельты, найденные в районе Красноярска. Судя по сходству всех таких кельтов с сейминско-турбинскими, можно думать, что они возникли где-то на западе, а затем распространились по Сибири одновременно с андроновской культурой.

Несмотря на собственное производство бронзовых орудий, томские племена наряду с металлическими по-прежнему использовали и каменные орудия, например тесла и ножи старых энеолитических форм. Эти факты показывают, что собственно андроновские племена сюда, видимо, не проникали и связи с ними у племен, обитавших по Томи, ограничивались культурными контактами. Интересно и то, что следы андроновской культуры гораздо дальше уходят на юг, в Среднюю Азию, чем на север. Они обнаружены у Ташкента, в долине р. Чу и в Центральном Тянь-Шане (долина р. Аспы к югу от оз. Чатыр-Куль). Признаки контактов с андроновцами заметны и в бассейне Аму-Дарьи.

Мужская одежда андроновцев реконструируется с трудом. Вероятно, они носили распашную двубортную одежду типа кафтана и брюки (Сосновскнй, 1934, с.95- 96; Кузьмина, 19866, с.98. 99).Обувью андроновцам служили кожаные сапожки без каблука, с высокими голенищами, сшитые сухожильными нитками и выше щиколотки обвязанные шнурком с нанизанными бронзовыми бусами. Судя по многочисленным находкам таких низок бус на ногах погребенных подобная обувь употреблялась и мужчинами, и женщинами по всему андроновскому ареалу.

Головные уборы андроновцев найдены в женских и мужских погребениях Западной Сибири в Андронове, Ораке и Пристани (Сосновский, 1934, с.95 –96). Это были вязаные шерстяные шапки с высоким коническим верхом и отдельно подшитыми спускающимися наушниками. Покрой шапок и колпаков в принципе одинаков. Реконструкция андроновского островерхого головного убора была дана М.М.Герасимовым (рис.3). Вероятно, парадные уборы украшались бусами и бляхами..

Комплекс андроновского костюма идеально приспособлен к природе и условиям быта пастухов Евразии и находит аналоги и прототипы в степных культурах.

Мужская прическа андроновцев неизвестна; женская достоверно рсконсгруируется по расположению украшений. Андроновки заплетали волосы в две косы, спускавшиеся ниже пояса, в косы вплетали низки бус с подвешенными продолговатыми бронзовыми бляшками — накосникам. Такую же прическу — две косы с накосниками, вплетенными шнурками и бусами до сих пор носят женщины на Памире и в некоторых районах Индии. В ахеменидскую эпоху, судя по материалам глиптики, во всем переднеазиатском регионе спущенные назад косы носили только женщины ираноязычных народов — персиянки и бактрийки (Кузьмина, 1979, с.35-40). Авесте арийцы описываются как высокие светлокожие и светловолосые люди, их женщины белые светлоглазые, с длинными светлыми косами.

В дальнейшем, андроновцы на западе дали жизнь коечвым племенам сарматов,саков и скифов, а сибирские андроновцы приобрели более монголоидный облик и стали родоначальниками так называемой карасукской культуры.

Чем была украшена андроновская посуда

АНДРОНОВСКАЯ КУЛЬТУРА

Изделия мастеров бронзового века (племена андроновской культуры)

АНДРОНОВСКАЯ КУЛЬТУРА

— в археологии бронзового века (II тыс. до н.э.), в Западной Сибири, Казахстане и Южном Приуралье. Названа по д. Андроново около г. Ачинска. В 1951 году А. А. Формозов предложил термин «андроновская культурная общность» и в 1954 году термин принят научным сообществом.

Могильники и остатки поселений найдены на территории РБ. Хозяйство: скотоводство и земледелие. Второе тысячелетие до нашей эры было эпохой активных миграционных процессов, контактов пришлых племен с местными, перехода от присваивающих форм хозяйства к производящим – скотоводству и земледелию. Наиболее яркими памятниками андроновской культуры на Южном Урале являются культурные комплексы Аркаим, Синташта, Устье в Челябинской области.

Распространение андроновской культуры происходило неравномерно. На западе она доходила до района Урала и Волги, где контактировала со срубной культурой. На востоке андроновская культура распространилась до Минусинской котловины. На юге отдельные материальные памятники обнаружены в районе горных систем Копетдага (Туркмения), Памира (Таджикистан) и Тянь-Шань (Киргизия). Северная граница распространения андроновской культуры совпадает с границей тайги.

Чтобы стены не обвалились, вдоль них располагались вертикальные толстые столбы-подпорки. Крыши плоские или двухскатные. Когда они подгнивали, их меняли на новые, так, например, в одной землянке на берегу реки Исеть обнаружены следы от 382 столбов-подпорок. Землянки обогревались очагами, горевшими прямо на полу, их могло быть от 3 до 10 очагов в зависимости от размера жилища. Некоторые имели земляные переходы из одной секции в другую.

Некоторые поселения окружались рвами и валами, земля для которых бралась при отрывке рва. По верху валов сооружался деревянный частокол. Для проезда внутрь были оставлены перемычки во рву, а в валу устроены ворота для проезда колесниц.

При раскопках землянок встречаются обломки глиняных горшков, ножи, топоры, наконечники стрел и другие предметы. Глиняная посуда андроновских племен имела форму плоскодонных горшков, с богатым орнаментом из отпечатков зубчатого или гладкого штампа. Среди узоров преобладают сложные геометрические – треугольные, меандровые и другие. Погребальная посуда богато украшена узорами из зигзагов, треугольников, меандров. На поселениях найдена в основном грубая кухонная посуда. Так же, как и для срубников, характерны бомбовидные сосуды.

Медные и бронзовые ножи, топоры, шила, серьги и другие вещи встречаются редко, но зато куски шлака, образовавшегося при выплавке руды, обломки литейных форм обнаруживаются довольно часто металлические предметы в то время считались ценностью и люди старались их не терять.

Нередко в андроновских поселениях встречаются находки, связанные с земледелием. В некоторых землянках встречаются обгоревшие зерна пшеницы. На многих стоянках встречаются приспособления для размола зерна. Это самые ранние в истории человечества ручные мельницы. На плоской поверхности большого камня делались углубления, насыпали в него зерно и растирали его другим камнем меньших размером до тех пор, пока зерно не превращалось в грубую муку или крупу.

Андроновские племена занимались скотоводством, преимущественно коноводством. Они первыми в истории вывели высокопородных лошадей с высотой в холке от ста пятидесяти 200 до 160 см. К этим андроновским лошадям восходит современная ахалтекинская порода, а в конечном счете и все высокопородные лошади мира.

В 1965 году археологическая экспедиция Института истории, языка и литературы БФАН СССР произвела раскопки нескольких курганов в районах башкирского Зауралья. Обнаруженные в них захоронения, вполне возможно, относятся к древним андроновцам, один из памятников возле деревни Туишево Абзелиловского района состоит из более чем 40 земляных насыпей диаметром 20-40 м, высотой 0,2-1 м. Окрестным башкирам этот исторический памятник известен как древнее кладбище – «убалар»,

По внешнему виду курганы похожи на небольшие холмики. Башкиры называют их «ямой Фатимы». Название загадочное — старожилы рассказали любопытную историю. После Октябрьской революции, в начале 20-х годов в деревню Туишево совместно с башкирского профессионального художника К.А. Давлеткильдеева – Фатима-апай и при помощи местных жителей произвела раскопки курганов. Скорее всего, это были не настоящие раскопки, а небольшие шурфы, заложенные в центре курганов. На месте шуфров образовывались ямы, их-то местные башкиры затем назвали по имени автора раскопок. По рассказам стариков, в курганах были найдены человеческие кости и глиняные горшки, «наподобие кувшинов».

Другой подобный могильник в том же году был обследован около деревни Ишкулово (Абзелиловский район), на берегу реки Б. Кызыл.

Экспедиция раскопала один из самых маленьких курганов, в котором было найдено 5 человеческих могил. Две могилы, по-видимому, были ограблены еще в древности, а в трех остальных умершие похоронены в скорченном положении. На боку, в изголовье или у ног поставлены один-два плоскодонных сосуда с пищей.

Могильник, состоящий из таких же курганов, оставлен андроновскими племенами у подножья горы Кантюбе недалеко от села Науразово Учалинского района.

Средний диаметр курганов около 18-20 метров. Высота достигает метра, часть курганов распахивается. В одном раскопанном кургане обнаружили погребение, безусловно, относится к андроновской культуре. Умерший человек перед похоронами был подвергнут сожжению (кремации), и от него остались лишь обгоревшие, измельченные кости; в могиле найден обломок плоскодонного горшка.

Курганные могильники андроновских племен лучше всего изучены на территории Челябинской области. По устройству и характеру находки делятся на две группы. На кладбищах одной группы, как в Кантюбинском кургане, умерших сжигали в стороне, а в могилах хоронили лишь обугленные мелкие кости. Один из подобных памятников наиболее полно был раскопан К.В. Сальниковым около д. Федоровка.

Особенность другого обычая заключалась в том, что трупы хоронили без кремации, как это было, например, в Ишкуловском кургане. Представляет интерес и то, что в обоих типах могильников горшки, сопровождавшие мертвых на «тот свет», были различными по орнаменту, отличались они и по форме. В могильниках с трупосожжением горшки изящнее по форме, поверхность у них тщательно сглажена, украшена нарядным орнаментом. В могильниках второй группы (без трупосожжения) горшки грубее и орнамент проще. Возникает вполне естественный вопрос: могло ли быть у одного и того же народа два различных способа захоронения.

Возраст андроновской культуры на Урале исследователи определяют в пределах 1800-800 годов до нашей эры. В течение такого длительного периода андроновская культура не могла оставаться неизменной.

К.В. Сальников пришел к выводу, что вышеописанные два способа захоронения умерших существовали у одного населения андроновских племен, но в разные исторические эпохи. По его мнению, андроновцы в более древние века (1800-1500 вв. до н.э.) умерших сжигали, а позднее этот обряд сменился обычным трупоположением. На основе анализа всего накопленного материала по андроновским племенам К.В. Сальниковым еще в 1948 г. Была разработана первая периодизация их истории. В развитии андроновской культуры автор выделил три основных этапа, которые были названы по наименованию характерных памятников: феодоровский (XVII-XVI вв. до н.э.), алакульский (XV-XII вв.) и замараевский (XII-VIII вв. до н.э.). Эта периодизация К.В. Сальникова получила общее признание у археологов нашей страны как наиболее удачная гипотеза, объясняющая историю возникновения и развития культуры андроновских племен. Однако с накоплением нового материала за последние годы появилась возможность дать несколько иное объяснение этому загадочному явлению.

В.С. Стоколос, исследуя новые и пересматривая материалы ранее раскопанных памятников, пришел к выводу, что памятники всех выше отмеченных трех этапов существовали примерно в одно время и принадлежали к различным археологическим культурам, к андроновским же племенам принадлежали лишь памятники феодоровского этапа, появившиеся на Южном Урале позднее, чем XVIII в. до н.э., и распространенные на значительно меньшей территории.

Андроновская культура, как правило, идентифицируется как индоиранская.

Некоторые исследователи (например, Е. А. Хелимский и В. В. Напольских) считают представителей андроновской культуры носителями четвёртой, исчезнувшей ветви индоиранских языков. Также культура связывается с изобретением колеса со спицами для колесниц около 2000 до н. э. Археологический памятник Синташта (многие археологи определяют его принадлежность к андроновской культуре) находится в верхнем течении Урала. Захоронения производились в курганах и включали (полностью или частично) останки домашних животных (лошадь, собака).

В этом комплексе найдены украшения из бронзовых пронизок и пластин,которые использовались в качестве накосников и нагрудников. В двух женских синташтаистских погребениях найдено по одному роскошному нагруднику, состоящему из серебряных пластин и пронизок, нашитых на толстую кожу. Общая типологическая близость этих нагрудников с накосниками из кургана срубных племен не вызывает сомнения. Конструктивное сходство явное и единственное отличие от современных нагрудников — это использование в последних бисера, серебряных монет и пластин.

Культура Синташта-Петровка сменилась культурой Фёдорово (1400-1200 до н. э.) и Алексеевки (1200-1000 до н. э.), также относящимся к андроновской. В Южной Сибири и Казахстане андроновскую культуру постепенно сменяет карасукская культура (1500-800 до н. э.). На западной границе андроновская культура сменяется срубной культурой.

Лит.: Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии. — М., 1984.