Чем дольше тем лучше

Чем дольше, тем лучше – что думают вирусологи о нерабочих днях

Вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев предположил, когда станет заметен результат этой меры.

В шести регионах России сегодня начались нерабочие дни, введенные из-за всплеска заболеваемости COVID-19. С 25 октября они введены в Воронежской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях и Пермском крае. Соответствующее решение приняли местные власти.

В Брянской области, нерабочие дни будут нерабочими с 30 октября по 7 ноября. При этом не исключено, что этот режим будет введен и дальше. Все будет зависеть от ситуации в регионе.

В интервью радио Sputnik вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев высказал мнение о том, сколько должны продлиться нерабочие дни, чтобы рост числа заболевших замедлился.

«Неделя – это минимальное время. С точки зрения биологии, чем дольше, тем лучше. По понятным причинам: чем меньше контактов между людьми, тем меньше распространение вирусов. Из предыдущего опыта: январские праздники привели к снижению заболеваемости, поэтому, может быть, одной или двух недель хватит. На самом деле это очень сложно предсказать», – отметил он.

Эффект от принимаемых властями ограничительных мер и введения нерабочих дней будет заметен не сразу, считает вирусолог.

«Чтобы увидеть эффект, нужно будет еще недели две, то есть через месяц после начала (ограничительных мер, – ред.). Это видно не сразу», – сказал Максим Скулачев.

Вирусолог предположил также, насколько действенным может оказаться введение в ряде регионов России QR-кодов.

«Это мера, которая призвана снизить нагрузку на больницы, чтобы перестали заражаться непривитые люди», – объяснил Максим Скулачев.

«Жить как робот — но недолго»: 11 историй о том, как работа может приводить к выгоранию

Опыт читателей Т—Ж

Трудоголизм — верный путь к хронической усталости и апатии.

Но есть еще целый ряд причин, по которым у сотрудников может развиться эмоциональное выгорание. Читатели Т—Ж рассказали, к каким моментам на работе лучше присмотреться более пристально, чтобы не довести себя до такого состояния.

Это истории читателей из Сообщества Т—Ж. Собраны в один материал, бережно отредактированы и оформлены по стандартам редакции.

Мне 23 года, я логист. Сменила уже три рабочих места, зато набралась опыта в сфере грузоперевозок. Поняла, что столкнулась с выгоранием, после того как в течение пяти месяцев работала более 12 часов в сутки. Решила уйти, но мне предложили другую работу. Погрузилась в нее, толком не отдохнув, и у меня начались эмоциональные срывы. Думаю, это произошло в том числе потому, что у моего руководителя не было никакого желания работать, а я из-за своей мягкотелости позволяла на себе ездить.

Зато благодаря опыту выгорания я поняла, что способна жить как робот — но недолго. Начала задумываться о собственном деле, потому что работать по 12 часов на себя или впахивать так на дядю — разные вещи. Также размышляю о получении дополнительного образования, чтобы сменить сферу деятельности.

Мне 38, чаще всего я работала (и работаю) удаленно. Сейчас я редактор-корректор в интернет-издании.

Через пару месяцев работы я заметила, что по утрам в будни сижу и смотрю в одну точку минут десять, а потом вызываю такси, так как проснуться вовремя не могу. В пятницу вечером скачиваю как можно более глупую книжку из раздела «Женское фэнтези» и читаю ее запоем все выходные, с небольшими перерывами на еду. Уборка стала практически нереальным делом — не было сил, да и столько плохо написанных книг еще не было прочитано.

Еще я стала постоянно болеть. То кто-то привезет в офис ротавирус с Черного моря и все по очереди лежат дома. То простуда гуляет. То просто было настолько плохо, что я работала из дома (благо такая возможность была).

Из жизни ушла ясность. Я чувствовала себя полным дерьмом, неспособным вытошнить из себя ни слова в гугл-док по созданному мною же контент-плану. Все фразы казались кривыми, а мой предыдущий опыт работы настолько неважным, что становилось непонятно, куда я дальше пойду, когда сферические в вакууме «они» поймут, что я плохая?

Добавляло огня и то, что при таком бешеном графике я еле могла оплачивать коммуналку и еду: заработок был очень низким. Кроме упомянутой ИТ-компании — там зарплата была такой хорошей, что я долго не могла решиться ее потерять. Наконец, меня настиг жизненный кризис.

Мне 35, у меня нет детей, хобби и впечатлений от путешествий. Зато есть хорошо оплачиваемая работа, которую я ненавижу. Что дальше?

Я уволилась из офиса и месяц просто спала и ела, стараясь ни о чем не думать. Накоплений (30 000—35 000 Р ) хватило впритык на два месяца без работы. В это время я не делала никаких импульсивных покупок — кроме разве что кофе навынос. Но после 30 дней лежания стало ясно, что оно не помогает. Тогда я договорилась со своим парнем, что беру паузу еще на несколько месяцев и новую работу искать пока не буду — на тот момент я прекрасно знала такие слова, как «выгорание», «саббатикал» и «психотерапия».

Ошибкой было то, что я сохранила некоторых клиентов по SMM. В перерывах между просмотром сериалов и употреблением готовой еды я пыталась писать посты и ретушировать фото, но это давалось мне с огромным трудом. Получала я за эту работу около 15 тысяч. Думаю, если бы я сразу же прекратила общение с клиентами и реально совсем ничего не делала, то восстановилась бы быстрее. Еще надо было сменить обстановку: уехать в другой город, хотя бы просто чаще выходить из дома. Но это я понимаю только сейчас.

Был месяц, когда я не заработала вообще ничего — все траты взял на себя мой парень. Но расходы были небольшими: простая еда, поездки на маршрутке. Правда, пришлось потратиться на травматолога-ортопеда: после стольких лет сидячей работы заболела спина. Заплатила 1500 Р за прием, около 500 Р отдала за лекарства и 8000 Р — за курс массажа.

Сейчас мне 34 года. Когда у меня случилось выгорание, мне было 29, я была генеральной директоркой отеля и просто обожала свою работу. Быть управляющей — безумно интересно. У меня была классная команда, интересные задачи, и я почти ничем другим не увлекалась.

В какой-то момент я стала болеть — несильно, но регулярно. Сначала у меня впервые в жизни был гайморит, потом конъюнктивит, затем простуда, больное горло, молочница — каждый месяц со мной что-то происходило. Я понимала, что мне нужен отпуск, но на него все не было времени.

Зато было очень много стресса и огромная ответственность за бизнес и людей.

А потом у меня немного заболела грудь. Я решила попасть к врачу, но, чтобы надолго не уходить с работы, записалась по ДМС в маленькую частную клинику рядом с отелем. Мне не повезло: маммолог попался не очень и просто выписал обезболивающее. Сначала мне словно стало лучше. Но потом было несколько острых приступов, и в итоге мне все-таки пришлось записаться к хорошему специалисту.

В тот вечер я должна была улетать в отпуск — была уже в таком состоянии, что у меня разве что глаз не дергался. Врач отправил на УЗИ, по результатам которого спросил: «Сами доедете до хирурга или вам вызвать скорую?». Оказалось, что за две недели у меня развился серьезный абсцесс кисты и нужна была срочная операция. Так что в отпуск я не улетела, потому что попала в больницу — как раз накануне Нового года. Основные расходы — операцию, отдельную палату, перевязки — покрыло ДМС. Я потеряла только около 30 000 Р на билет в Гонконг.

Причин у моего выгорания было несколько. Я была директоркой, а это стрессовая позиция с большим количеством требований. Быть управляющей — значит не отключаться ни на минуту. Отель работает 24 часа в сутки — значит, нужно всегда быть на связи. Плюс я очень ответственный человек и стараюсь все сделать наилучшим образом. Ну, и самое главное: я очень любила свою работу и была ею увлечена. Поэтому даже не думала, что могу выгореть и что мне нужно планировать отдых, — до тех пор, пока не начались проблемы со здоровьем.

Лежа в больнице после операции, я понимала, что с моей жизнью что-то не так. Улетела в отпуск в Таиланд, Вьетнам и Камбоджу при первой возможности — с еще не зажившим шрамом. Потратила на поездку около 150 тысяч. А по возвращении получила предложение поработать в Танзании. Еще через три месяца я уже улетела в Африку. Быть управляющей здесь — тоже стрессово, но по-другому. Тут у меня уже нет такого высокого вовлечения в дела компании.

Мне 36 лет, уже почти 20 из которых я работаю системным администратором. Начал рано, с нуля. Еще в школе был эникейщиком, то есть помощником сисадмина. Теперь у меня куча международных сертификатов, хорошая работа и нормальная зарплата (а еще семья, ребенок и ипотека). Мой основной способ заработка — администрирование, но брал и разные сайд-проекты, вообще не связанные с ИТ.

Сложно сказать, когда я столкнулся с выгоранием. Я даже не понял, что это произошло. Все так затянулось, что превратилось в «норму». Мне не хочется ставить цели и вообще хоть что-либо делать, чтобы их достигать.

Ничто не вызывает эмоций. Балансирую между «никак» и «все равно».

Возможно, это кризис 30 лет. Но мне кажется, что «накрыло» меня тогда, когда я доделал один огромный проект. Видимо, цена оказалась высока. Гиперответственность и легкий налет перфекционизма, судя по всему, никого не делают счастливым.

Я все еще не восстановился. Отпуск, как показывает практика, справиться с выгоранием не помогает. Единственное, что поддерживает на плаву и не дает совсем превратиться в овощ, — это любимая жена и ребенок. Но я переживаю, что моего ограниченного ресурса не хватит, когда им нужна будет поддержка. К счастью, мое состояние не сказалось плохо на нашем финансовом положении. Скорее даже наоборот. Работу я стараюсь делать, как всегда, качественно. Зарплата повысилась, а расходы на себя уменьшились, потому что особо ничего и не хочется.

Мне 38. Уже более 15 лет я работаю в крупной нефтегазовой компании специалистом по учету нефтепродуктов. Как и в любой системной организации, карьера здесь развивается только с помощью «лохматой руки», начальство тебя не ценит, коллектив разрозненный, а зарплата оставляет желать лучшего.

Однажды все это мне надоело. Исчезло желание идти на некогда любимую работу. Кончился энтузиазм, потребность расти и бороться. Не хотелось что-то доказывать и чего-то добиваться — просто потому, что бесполезно биться головой о стену. Причиной моего состояния в большей степени послужило наплевательское отношение со стороны начальства и постоянный передел в системе, из-за которого сталкивались интересы и пересекались полномочия работников из разных служб и отделов.

Решение нашлось в виде внезапного декрета в самый разгар реформ. Теперь спокойно сижу дома, воспитываю вторую дочку и просвещаюсь в вопросах финансовой грамотности. Печальный опыт долговой ямы и банкротства заставили меня начать по-другому относиться к деньгам. Теперь я погашаю кредиты, коплю подушку безопасности и немного инвестирую. Сейчас моя главная цель — восстановить здоровье после родов. Надеюсь, что декретное выгорание мне не грозит, потому что следующая задача — освоить новую профессию.

Мне нравятся игры и кино, поэтому я занимаюсь 3Д-моделированием в геймдев-аутсорс-студии. Пришел в специальность относительно поздно — в 27 лет. Уже два года стараюсь вырасти в старшего специалиста.

Выгорел я на прошлом месте работы, в другой студии. Сперва мне стало тяжело вставать на работу, потом — просто просыпаться. Следом перестало нравиться то, чем я занимаюсь. Спустя полгода я оставил просмотры курсов по специальности, не было желания разбираться в новом. Если раньше мне нравилось приходить домой и моделировать проекты для портфолио, то теперь от этого занятия у меня начались приступы тошноты.

Я практически перестал разговаривать с женой, а все наши редкие разговоры свелись к тому, что я рассказывал о произошедшем в офисе за день. Но часто не было сил и на это. Как она терпела эти беседы, мои возвращения в два часа ночи и работу по выходным и праздникам — для меня загадка. Очень ценю поддержку и терпение моей жены. Не знаю, что могло бы произойти без нее, ведь в последние месяцы я постоянно визуализировал, как выхожу в окно или шагаю под поезд. Вряд ли на самом деле дошло бы до такого, но эти мысли были со мной долгое время.

В последние пару месяцев я больше симулировал деятельность, чем работал. Просто сидел и смотрел в одну точку. Неудивительно, что результат моей «работы» вечером был практически неотличим от того, что было неделю назад. Не думаю, что я делал это специально. Наверное, я так сильно замедлился просто потому, что не находил в себе сил уже ни на что.

Естественно, меня уволили. К удивлению начальства, я поблагодарил их за такой шаг. Самому мне было тяжело это сделать: я чувствовал долг перед коллегами, на которых тут же взвалят мои задачи. Кроме того, моя жена тогда только открыла бизнес, а я только вышел на более-менее приличную оплату труда и хотел помогать ей финансово.

Всему виной плохой менеджмент. Работу и ее срок рассчитывали, исходя из норм для старших художников, а выполняли ее младшие. Опытные художники уходили, младшие становились на их место, пытались наверстать упущенное — и все по новой. Это был снежный ком задержек, который мчался по всему отделу и выжимал всех. Больше года у меня были бесконечные переработки: я трудился от 60 до 80 часов в неделю. Мой антирекорд работы — 36 часов без перерыва на сон. Конечно, переработки в игровой индустрии в целом считаются нормой (даже в западных студиях), но такое — уже перебор.

После увольнения мне предложили пойти в другую студию на удаленку. У меня не было перерыва между работами, но обычную 40-часовую неделю с нормальными выходными я воспринял как своеобразный отпуск. А через два месяца ушел в настоящий. Жизнь меня особо не учит, но лучше я буду бомжевать возле трасс, чем соглашусь на такие условия снова.

Думаю, я выгорел из-за страха остаться ни с чем и попыток держать все под контролем. Я не доверяю книгам «Как стать богатым», а полагаюсь только на труд. Верю, что, пока работаю, я достигаю чего-то. Поэтому своим бездействием я демотивирую сам себя.

До недавних пор я все так же просыпался ночью, смотрел «Ютуб» или фильмы и практически жил с телефоном в руках. Но теперь эти новые, пагубные привычки стали мне очень мешать. Как будто одна часть меня оправдывает, а другая осознает, что такой образ жизни — реальная проблема. Борюсь с ним, пытаюсь замещать эти привычки чем-то новым. Кладу телефон где-то далеко, чтобы спокойно спать, и больше совсем не смотрю «Ютуб» (спасибо бесконечной рекламе).

Мне 25 лет. Работаю в ИТ-компании менеджером по рекламе, параллельно иногда беру проекты на фрилансе. В свободное время пытаюсь обучаться UX/UI-дизайну.

Началось все с того, что я просто хотел больше зарабатывать, так как боялся нестабильной экономической ситуации. Плюс стоимость жизни увеличилась, и пришлось крутиться.

С выгоранием столкнулся, когда практически от всех рабочих задач меня стало просто тошнить. В то время кроме основной работы у меня было параллельно два проекта на удаленке. Я посвящал каждому по три-четыре часа в день, до и после работы. Сперва все было прекрасно: отличный доход, интересные задачи. Но через месяц я начал замечать, что мне все труднее даются самые обычные действия — написать текст, запустить рекламу. Разумеется, я не придал этому значения, потому что через силу, но все делалось.

Я практически не смещал фокус с работы.

Бросил почти все увлечения, перестал читать книги и гулять. Видимо, поэтому мой мозг стал искать отдых самостоятельно: то отвлечется на видео в «Ютубе», то включит параллельно работе сериал. Мне казалось, что это не мешает, так как идет фоном. Но сейчас я понимаю, что это были уже фактически мольбы мозга: «Ну давай поделаем что-нибудь другое».

Забил на спорт, начались проблемы с давлением и сердцем. Разумеется, свою роль сыграла пандемия и сидячий образ жизни. Да и в целом в Петербурге прогулки в холодное время года — ад, на который не хочется тратить силы и время. Но из-за отсутствия активности я стал уставать еще быстрее. Заедал стресс сладостями и фастфудом, сильно набрал вес.

В итоге я отказался от дополнительных проектов, потому что у меня на ровном месте стали сдавать нервы. А время, остававшееся после работы, решил в качестве «детокса» посвятить себе — читал, играл в видеоигры, гулял в одиночестве. Тем не менее осадочек остался: мне стало казаться, что я разучился работать и что если я не работаю, то проживаю жизнь зря. Всякий отдых, который я решаю себе устроить, отзывается чувством вины. Повысилась тревожность, а недавно у меня даже была паническая атака.

Но это был полезный опыт в финансовом плане. Я тратил все, что тогда зарабатывал, и даже не следил — на что. Поэтому сейчас понял, что при любом доходе нужно уметь откладывать. А еще осознал, что в работе нужно расти не количественно, а качественно. Это помогло мне определить вектор дальнейшего развития.

Чем дольше, тем лучше – что думают вирусологи о нерабочих днях

Вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев предположил, когда станет заметен результат этой меры.

В шести регионах России сегодня начались нерабочие дни, введенные из-за всплеска заболеваемости COVID-19. С 25 октября они введены в Воронежской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях и Пермском крае. Соответствующее решение приняли местные власти.

В Брянской области, нерабочие дни будут нерабочими с 30 октября по 7 ноября. При этом не исключено, что этот режим будет введен и дальше. Все будет зависеть от ситуации в регионе.

В интервью радио Sputnik вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев высказал мнение о том, сколько должны продлиться нерабочие дни, чтобы рост числа заболевших замедлился.

«Неделя – это минимальное время. С точки зрения биологии, чем дольше, тем лучше. По понятным причинам: чем меньше контактов между людьми, тем меньше распространение вирусов. Из предыдущего опыта: январские праздники привели к снижению заболеваемости, поэтому, может быть, одной или двух недель хватит. На самом деле это очень сложно предсказать», – отметил он.

Эффект от принимаемых властями ограничительных мер и введения нерабочих дней будет заметен не сразу, считает вирусолог.

«Чтобы увидеть эффект, нужно будет еще недели две, то есть через месяц после начала (ограничительных мер, – ред.). Это видно не сразу», – сказал Максим Скулачев.

Вирусолог предположил также, насколько действенным может оказаться введение в ряде регионов России QR-кодов.

«Это мера, которая призвана снизить нагрузку на больницы, чтобы перестали заражаться непривитые люди», – объяснил Максим Скулачев.

Что выгоднее: скорее начать инвестировать

или досрочно погасить кредит?

Часто люди, которые только начинают интересоваться финансовой грамотностью, хотят скорее приступить к инвестированию. Их можно понять, многие слышали фразу, что сложный процент — это восьмое чудо света. Однако важно здраво оценить свою готовность к инвестированию. Одним из препятствий может быть наличие кредитов или кредитных карт. Вполне может оказаться, что выгоднее сначала погасить кредит.

Давайте проверим, так ли это.

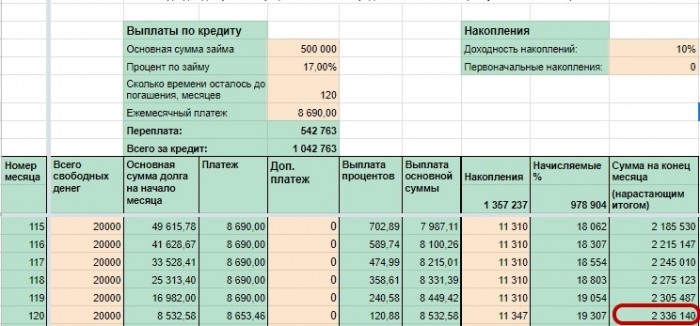

Допустим, у Пети есть кредит.

500 000 руб. — размер кредита.

17% — процентная ставка.

8 690 руб. — ежемесячный платёж.

10 лет — срок до погашения.

Переплата за этот срок составит 542 763 руб. Напомню, размер кредита — 500 000 руб. То есть Петя процентами отдаст банку больше, чем изначально взял в долг.

Петя думает, что ему лучше как можно скорее начать инвестировать. Тем более он слышал, что чем дольше срок инвестирования, тем лучше растёт капитал за счёт эффекта сложного процента. Да и инвестиции — это так интересно, гораздо интереснее, чем регулярно вносить платежи по кредиту.

Итак, для решения своих финансовых задач Петя ежемесячно может выделять 20 000 руб. Их них:

Рассмотрим оба варианта.

Петя инвестирует свободные деньги и продолжает выплачивать кредит

Неплохой результат, как считаете?

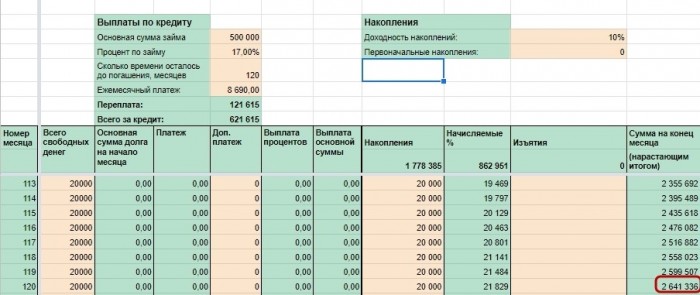

Петя погашает кредит досрочно и после этого начинает инвестировать

Что же с инвестициями?

Петя сможет начать инвестировать уже на 32-й месяц, то есть менее чем через три года. В этот месяц он пополнит инвестиционный счёт на 18 385 руб. Далее ежемесячно будет вносить по 20 000 руб.

Что ждёт Петю через десять лет?

Разница между двумя вариантами составит 305 196 руб. в пользу досрочного погашения.

Значит, Пете выгоднее сначала быстро погасить кредит и после этого начать инвестировать. А время до выплаты кредита он сможет посвятить изучению темы инвестирования.

Всегда ли стоит сначала гасить кредит, а потом начинать инвестировать? Нет.

Это зависит от нескольких факторов.

Если меняется последовательность достижения целей, может значительно измениться итоговая сумма накоплений. Поэтому, прежде чем принять какое-то финансовое решение, стоит просчитать, какой вариант наиболее выгоден в вашем случае.

«Чем сильнее мы чего-то боимся, тем больше делаем для того, чтобы это сбылось»

Психотерапевт — о тревогах, страхе будущего, синдроме самозванца и чувстве вины

Есть много определений тревоги, но, кажется, лучше всего она укладывается в формулу «беспокойство плюс беспомощность». Беспокойство — из-за того, что еще не произошло. Беспомощность — из-за того, что не можешь предотвратить плохое, будь то старость, расставание, неудача, болезнь или изменение валютного курса. Но есть у тревоги еще одно парадоксальное свойство: внешне обращенная в будущее, внутренне она всегда отражает настоящее. Страх за завтрашний день — это зеркало того, что происходит с нами здесь и сейчас. А перенос этого чувства на день, месяц или год вперед просто позволяет сделать его чуть менее невыносимым. Откуда берутся наши тревоги, что они означают на самом деле и можно ли взять их под контроль — в главе из книги «Между роботом и обезьяной» практикующего гештальт-терапевта Ильи Латыпова.

Знаменитый британский социолог Зигмунд Бауман как-то назвал нашу эпоху «текучей современностью». Мне очень нравится это слово — «текучая». В прошлом мир для простого человека был достаточно прост и понятен. Твое происхождение определяло то, чем ты занимаешься. Родился крестьянином — в подавляющем большинстве случаев им и останешься до конца жизни. Дети ремесленников продолжали дело отцов, и их жизнь регулировалась традицией или, если говорить про европейское Средневековье, цеховыми правилами, которые иногда регулировали даже фасон одежды. Все общества прошлого были снизу доверху зарегламентированы традицией, законом или религией. Это, с одной стороны, ограничивало социальную мобильность, а с другой — обеспечивало ощущение безопасности. Ты не один на один с миром, ты — часть определенной общности людей, и если будешь следовать ее правилам — она тебя примет и защитит в случае возникновения проблем.

Простолюдин мог выбиться в «большие люди», но чаще всего это происходило во времена социальной нестабильности: войн, восстаний, революций, больших перемен в экономическом укладе. Старые связи распадаются, и тебе приходится отчаянно вертеться и искать себе новое место, пробивать собственную дорогу в жизни вместо привычных, проторенных предками колей. С одной стороны, это дает свободу, с другой — постоянную, фоновую тревогу.

С переживанием тревоги есть забавный парадокс: будучи порождением неопределенности и неизвестности, она одновременно не имеет общепринятого и четкого определения. Один из основателей гештальт-терапии, Фредерик Перлз, под тревогой подразумевал остановленное общее возбуждение человека. Чем меньше себе позволяешь выражать возникшие чувства, потребности и интересы вовне или действовать в соответствии с ними, тем богаче и интенсивнее у человека внутренняя жизнь. Наверняка вы замечали за собой, что когда что-то кому-то не договорили или не высказали то, что думаем, то проговариваем их уже после, «про себя». Или раз за разом проигрываем в воображении желаемые сценарии развития событий вместо неудавшегося реального взаимодействия. Незавершенные или завершившиеся, но не так, как нам хотелось бы, действия — источник внутреннего напряжения, которое человек распознает как тревогу. Зачастую мы можем вообще забыть о причинах, которые вызвали напряжение, а оно — остановленное когда-то — остается в теле. Так и получается, что тревога — это остановленное возбуждение, при котором мы уже потеряли объект, на который оно направлено. В этом случае лучший способ «профилактики» такой тревоги — учиться или выражать напрямую свои мысли, чувства, эмоции и делать то, что мы хотим сделать, или же, если это по каким-либо причинам невозможно, — честно признаться себе в этом, отгрустить-отгоревать эту невозможность и через грусть — отпустить. Например, если мы не сказали каких-то очень важных слов близким, которые умерли, это может превратиться в общее беспокойство что-то упустить с теми, кто еще жив, или в постоянный страх их потерять. Путь к снижению тревоги здесь — или выразить несказанное вслух (может быть, перед могилой или обращаясь к нему), принимая свою печаль и грусть от того, что не высказали этого ранее, или принять то, что да, не успели, и это очень печально (и это нормально — чего-то не успеть, потому что все мы люди, а не знающие все и вся существа).

Однако чаще под тревогой мы подразумеваем предвосхищение чего-то неприятного в будущем. Но если страх — это ожидание определенной опасности (и мы можем, признав и приняв этот страх, подготовиться к нему), то тревога не имеет ясного объекта, чего бояться. Лучше всего, на мой взгляд, ее передает фраза «что-то страшное грядет». Причем эта тревога может быть как ситуативной, привязанной к текущим событиям, так и общей — постоянное ожидание каких-то непредвиденных, неожиданных плохих событий на протяжении всей жизни. А если события непредвиденные, то мы одновременно лишаемся ощущения контроля над своей жизнью — ситуативного или тотального. Эту тревогу можно назвать «тревогой-ожиданием».

Многим людям знакомо это состояние: чем дольше длится «хороший» период в отношениях или в целом в жизни, тем сильнее нарастает тревога. Как будто обязательно настанет расплата. Поэтому даже в спокойные моменты жизни нет никакого ощущения безопасности, более того, как раз во время скандалов или возникновения сложностей наступает даже некоторое облегчение. Мне это напоминает человека, который в сталинские времена десять лет ожидал в тревоге своего ареста, и когда его наконец арестовали, он впервые за все эти годы уснул на нарах сладким сном младенца.

Поэтому, как это ни парадоксально, ощущение безопасности человека в мире и в отношениях рождается из возможности прямо, без унижений и без разрыва отношений говорить с близким человеком о своем недовольстве и злости, о своих желаниях и потребностях, обсуждать разногласия. Психотерапевтические группы становятся безопасны не тогда, когда все друг друга хвалят и подбадривают, а когда становится возможным в них говорить о сложных переживаниях, в том числе и в отношении членов группы: «я злюсь на тебя», «я боюсь тебя». Говорить — и не быть отвергнутым с порога, а выслушанным и признанным в своем праве чувствовать то, что ты чувствуешь. Для меня в свое время это было настоящим открытием, кстати. Психологическая безопасность в отношениях порождается свободой, а не запретами, как кажется множеству людей. И тогда периоды мира — это действительно мир, ведь ты точно знаешь — если партнеру что-то не нравится, он об этом скажет и вы сможете это обсудить, а раз не говорит — значит, мир.

Если разговор о себе чреват реальным риском психологического и физического насилия, то никакие самозапреты на выражение «опасных» чувств и мыслей не помогут почувствовать себя в убежище, и мирные паузы между скандалами — действительно предвестники беды. И иногда это проецируется на внешний мир, как будто он нами хронически недоволен и копит-копит свое раздражение, чтобы рано или поздно обрушиться с претензией. Какая уж тут безопасность.

В других случаях тревога-ожидание рождается из популярной идеи жизни как чередования «черных и белых полос» и «если много смеетесь — будете много плакать». Ощущение того, что в этой жизни за все нужно платить и, соответственно, за моменты счастья расплачиваться потом собственной болью и страданием, также порождают постоянное напряжение, и чем дольше хорошее время — тем сильнее напряжение. Некоторые люди выходят из этой ситуации при помощи довольно грустной присказки: «не жили хорошо — нечего и начинать».

Еще можно выделить «тревогу-несоответствие». Эта тревога сопровождает человека тогда, когда мы оказываемся в новых или непривычных ситуациях и не знаем, как нам «правильно» реагировать. Например, люди, которые никогда не имели больших денег, а потом вдруг стали или много зарабатывать, или им на голову свалилась большая сумма (выигрыш в лотерею, наследство, подарок), начинают переживать сильное беспокойство и желание избавиться от этих денег. И избавляются при помощи огромного количества необязательных или импульсивных трат. «Внезапная» большая сумма денег никак не может вместиться в представления о себе самом, не укладываются в идентичность человека. И пока она висит над душой — не видать покоя. Когда деньги исчезают, человек выдыхает, но одновременно приходят досада или злость на себя за бессмысленно спущенные финансы.

Другой вариант этой тревоги-несоответствия — ситуация, когда человек вырос в деструктивной семье и не может представить, что у него могут быть хорошие, теплые отношения с партнером. В отличие от приведенного выше примера, где человек привык к тому, что длительный период мира — это постепенное накопление недовольства, в этом случае отношения действительно могут быть хорошими. Никто особо ничего не замалчивает, много откровенности и доверия. Но вот не укладывается это в образ себя самого, человек не может поверить в то, что это происходит с ним. Нарастает напряжение, и такое, что тревожащийся человек начинает бессознательно эти хорошие отношения разрушать — постоянно обрушиваться с упреками на партнера, не выполнять обещания, раздувать обиды и так далее — до тех пор, пока внешние отношения не совпадут с внутренним образом того, в каких отношениях я могу находиться.

Помимо тревоги-ожидания и тревоги-несоответствия у тревоги бывает такой аспект, как ее «смещенность». Иногда нам очень страшно обращать осознанное внимание на актуальные вызовы жизни, стоящие перед нами, и энергия эмоций, которые рождаются в ответ на столкновение с этими вызовами, перенаправляется на что-то совсем другое, пусть и косвенно связанное с избегаемым.

Так, несколько лет назад меня вдруг очень сильно озаботили мои родинки. Ну, всем известно, что из них может развиться меланома, и поэтому хорошо бы периодически обращать внимание на них. Я на протяжении трех десятков лет этим совсем не заморачивался, а потом раз — и вдруг сразу несколько родинок — совсем не новых — стали предметом моего беспокойства. Параллельно я вдруг сильно озаботился тем, чтобы меня не кусали клещи — энцефалит и все эти прочие инфекции. Но опять-таки: я два десятка лет ходил в экспедиции, с прививками и без прививок, снял с себя просто невероятное множество как впившихся, так и не впившихся насекомых. Да, небольшая тревога меня всегда сопровождала в моменты, когда я выкручивал клеща из собственной кожи, но чтоб вот такая сильная тревога и еще вообще ДО моего похода куда-то в лес?

В общем, следил я за своими родинками — увеличились, не увеличились? Края ровные или нет? Цвет как, не поменялся? Устав от этого мониторинга, обратился к врачу. Вердикт был: все в порядке, никаких патологических изменений. На время успокоился, но потом вдруг мелькнула мысль «а вдруг он что-то пропустил». И я ухватил эту мысль за хвост: похоже, дело не в родинках. Тревога, возникающая как будто бы «сама по себе», блуждает во мне, находя все новые и новые объекты, чтобы уцепиться за них и обрести форму.

И в разговоре с коллегами как-то прозвучала мысль: такая тревога, связанная со здоровьем, иногда возникает тогда, когда ты что-то очень важное упускаешь, не успеваешь в своей жизни. И тогда обостряется страх смерти — вдруг ты умрешь, но не успеешь этого. Но что именно?

И постепенно картина стала проясняться. Моя жизнь к тому моменту медленно, но верно превратилась в функциональную. В ней было много долга, много обязанностей, много текущих задач, роли отца и мужа, но все меньше и меньше оставалось собственно самой жизни. Этот переход часто совсем незаметен: ты то тут, то здесь себя «поднагружаешь», берешь еще одного клиента (всего лишь один, что такого?), сокращаешь время отпуска (много задач и планов, нужно больше работать и зарабатывать, да и минус два-три дня — что они изменят?). Много включаешься в дела семейные: что-то ремонтировать, помогать с домашками, покупать мебель, выслушивать про школьные и не только проблемы… Всего по чуть-чуть, это не резко свалившаяся гора работы, когда ты ясно и четко ощущаешь всю тяжесть нагрузки… А где среди всего этого функционирования — безусловно важного и ценимого близкими — ты? Получается, ты спасаешь мир — но не для себя. Жизнь уходит, превращаясь в функциональное существование, и страх ее утраты так причудливо воплотился в беспокойство о родинках и едва заметное ощущение тоски. Не о здоровье я тревожился, а об утекающем безвозвратно времени моей жизни, когда можно остановиться и побыть только с собой, солнцем, небом, ветром, любимой книгой… Даже с любимыми детьми и женой, но не как отец и муж-функция, а как теплый, близкий человек, расслабленный, получающий удовольствие от контакта, разрешающий себе брать, а не только отдавать, постоянно думая про то, это и вон то.

Когда разговор с кем-то заходит о страхе старости, о беспомощности, про увядание, я часто вспоминаю о том, что, поскольку будущее скрыто от нас, мы, по сути дела, фантазируем о нем, исходя из того, как ощущаем себя в дне настоящем. Тревога о том, каким будет мое тело или моя жизнь в целом там, за завесой времени, — это тревога о том, что со мной происходит сейчас, которую мы, возможно, не хотим замечать. Беспокойство о чем-то, что разворачивается в дне сегодняшнем, забрасывается куда-то подальше вперед — проще переживать о том, что будет когда-то, чем иметь дело с этим в настоящем. Если я боюсь одиночества «тогда», то что происходит с моими контактами с людьми сейчас? Страх о болезни в будущем — может быть, это переживание о том, что я сейчас порядком запустил себя самого, но не очень хочу об этом думать? Страх того, что умрешь слишком рано — тогда что важное для себя ты прямо сейчас откладываешь? С будущим мы не сделаем ничего, мы можем только развернуться к себе сейчас и задать себе вопрос о том, на что в дне настоящем мне не очень хочется смотреть. И, может быть, и образ будущего может тогда измениться. Если в настоящем тепло, то оно согревает и прошлое, и будущее.

Экзистенциальные философы и психологи выделяют еще аспект тревоги — экзистенциальный. Она рождается как результат осознания нами собственной смертности и конечности жизни. «А часики-то тикают», «я еще так мало успел увидеть», другие подобные мысли уходят своими корнями именно сюда. Наша жизнь конечна, мы совершенно точно не успеем всего, на что рассчитываем в жизни, — нам придется выбирать. В этом ловушка экзистенциальной тревоги — страшно прогадать, страшно сделать неправильный выбор, потому что потом переиграть его не получится. И возникает соблазн принимать решение только тогда, когда соберешь абсолютно всю информацию, и жизнь уходит на бесконечную подготовку к жизни, на постоянное откладывание.

Чаще всего со страхом и тревогой люди пытаются справиться через контроль. Чем сильнее тревога, тем сильнее стремление все контролировать, чтобы не допустить этого напряженно-ожидаемого плохого развития дел. Чрезмерный самоконтроль, стремление контролировать чужую жизнь или поиск универсальных жизненных истин, усвоив которые наконец поймешь, как жить «правильно», — все это реакция на непредсказуемость жизни, на возможность в ней не только достижений, но и неудач. Родитель, который очень сильно боится того, что ребенок, например, залезет на дерево и упадет, будет тщательно следить за тем, чтобы ребенок оставался на земле. А если много страха перед возможностью ребенка заболеть, то дети тщательнейшим образом переутепляются, форточки закрыты наглухо и вообще, сквозняк — угроза жизни. И тут возникает известный парадокс: чем сильнее мы чего-то боимся, тем больше мы делаем для того, чтобы то, чего мы боимся, сбылось. Если ребенок перегревается в одежде — мы повышаем риск того, что он заболеет. Если он не учится лазать по деревьям или по разного рода турникам на детских площадках — у него не будет достаточной ловкости, и вероятность того, что он свалится, если все-таки куда-нибудь полезет, серьезно повышается.

Тревога постоянно сигнализирует нам о том, что мы находимся в мире, где нет гарантий и предопределенности, что нет универсальных правил жизни и нет поведения, которое обеспечит нам тотальную безопасность. Тотальный контроль за собой и другими может привести к снижению опасности, но за счет отказа от контакта с реальным миром, о чем мы уже говорили в главе, посвященной безопасности. Известный психотерапевт Роберт Лихи отметил следующие базовые идеи, которые подпитывают нашу тревогу или вовсе являются главным ее источником.

В этих пунктах есть и подсказки к тому, куда двигаться, чтобы снизить уровень тревоги (к сожалению, не всегда это можно сделать самостоятельно, часто нужен психолог или психотерапевт). Мой «любимый» пункт — про неудачи. Есть такое не всегда осознанное ожидание у людей: жизнь должна идти по восходящей. Если ты в чем-то достиг успеха — теперь все, только вверх, только вперед. Неудачи, провалы и даже паузы-зависания начинают восприниматься не как естественная составляющая жизни, а как деградация, отступление, начало конца. Например, написал отличный пост — ну все, теперь все следующие должны быть лучше или, как минимум, не хуже. Провел отличную сессию как психолог — все, теперь каждая трудная, в чем-то неудачная сессия — признак провала (а не естественное обстоятельство). Был полон энергии и сил — теперь это становится нормой, эталоном, и если энергии и продуктивности вдруг стало маловато — все, бей тревогу.

Жизнь воспринимается не как путешествие по дороге по необъятному миру, а как альпинистское восхождение на заснеженную вершину горы. И тогда долго сидеть на месте — это упускать время (а сроки поджимают!) и подвергнуться риску замерзнуть. Нижней точкой отсчета становится предыдущая вершина или отметка.

Братом-близнецом этого мира-горы является мир-солнце, то есть такая жизнь, в которой страдание — патология, а не закономерная часть существования, а счастье — обязанность любого здравомыслящего человека. В таких мирах к переживанию собственно страдания добавляется страдание из-за того, что у тебя есть страдание.

Мы или готовы принять мир во всем его многообразии, включающем опасности, неудачи и страдание, или пытаемся это вычеркнуть — и тогда придется всеми силами биться за то, чтобы их не было, и мы будем обречены на все возрастающую тревогу. Жизнь — это искусство баланса, а не искусство контроля. Сообщества людей, помешанные на безопасности, обречены на резкое возрастание тревожности, ведь мир так велик, в нем происходит так много — а управлять ничем толком не получается.

«Я не на своем месте» — синдром самозванца

Знаменитый «синдром самозванца» — из ряда переживаний, связанных с тревогой и страхом, он сочетает в себе и переживание своего несоответствия ситуации, и напряженное ожидание разоблачения. Представьте себе, что вы работаете на интересной работе, встречаетесь с замечательной женщиной (мужчиной), у вас замечательные друзья и все вроде бы как прекрасно. Но вас периодически гложет ощущение того, что на самом-то деле вы всего этого не заслуживаете. Что вы просто научились притворяться профессионалом, другом или мужчиной, заслуживающим любви женщины. И что стоит вам расслабиться или допустить какой-то ляп, как все сразу же увидят, какой вы на самом деле. Как в «Золушке» — карета превратится в тыкву, а роскошная одежда — в лохмотья.

Если кто-то начинает вас хвалить — хочется опровергать, возникает стыд, как будто вы обманываете людей, вас нельзя хвалить, это все подстава с вашей стороны (при том, что вы никого не обманывали и не подставляли). И чем чаще о вас говорят положительно, тем сильнее это чувство своего несоответствия достигнутым успехам и вершинам и, соответственно, сильнее страх разоблачения, ведь чем выше поднялся, тем больнее падать. А в том, что вы упадете, вы совершенно уверены. Это только вопрос времени.

Синдром самозванца часто связывают с профессиональной деятельностью и достижениями, однако это не совсем верно — ощущать себя выскочкой можно в любой ситуации, где мы сталкиваемся с позитивным отношением к нам других людей. И это не лицемерно-ложная скромность «из вежливости», это реальное ощущение, сопровождающееся следующими вполне выраженными чувствами:

Все вместе эти чувства часто «сливаются» в общую тревогу.

Хочется отдельно отметить, что синдром самозванца — это не навязчивая потребность во внешнем одобрении, что иногда можно встретить в перечне характерных особенностей при этом синдроме. Это чувство несоответствия себя этому самому одобрению и своим достижениям. Поэтому желание признания сочетается здесь с недоверием к нему и нередким стремлением оказаться в тени, а не с ненасытной жаждой получить еще и еще. И, вопреки мифу, синдром самозванца испытывают не только женщины, но и мужчины — гендерной разницы здесь нет, она может быть в том, в каких именно сферах этот синдром «обостряется».

Еще важно отличать синдром от настоящего самозванства, которое обусловлено осознанным притворством или игрой, и от реальных, имеющих основания, сомнений в собственной компетентности. Во втором случае критерий отличия — это всеобщность и постоянство своего ощущения «неправильности», тогда как реальные сомнения связаны с конкретными ситуациями (в которых мы действительно можем оказаться не на высоте).

Страх и стыд провоцируют два основных варианта поведения. Первый — избегающее, когда человек испытывает потребность оставаться в тени, избегать известности и похвалы, а уж если этого не избежать, то переместить фокус внимания на другого человека или случай. Все достижения приписываются другим людям или обстоятельствам, в фокусе внимания отсутствует сам обладатель достижений. Он скажет: «нам повезло, что у нас на пути оказался такой человек, как.», но не «здорово, что я нашел такого человека, как.» Второй — усиление/утроение усилий после того, как тебя одобрили, чтобы теперь оправдать новые, повышенные ожидания окружающих (именно поэтому повышение зарплаты может и не особо радовать таких людей, а провоцировать мысли вроде «другие более достойны. Что они теперь будут обо мне думать?»).

Синдром самозванца может проявляться во всех сферах жизни. Например, ощущение себя «недомужчиной» в окружении других мужчин, которые принимают тебя и считают за своего.

В конечном итоге за синдромом самозванца кроется проблема личностной и профессиональной идентичности. Идентичность — это ощущение своей тождественности, соответствия, принадлежности чему-либо. Гендерная идентичность — ощущение себя настоящим мужчиной или женщиной, профессиональная — ощущение себя настоящим профессионалом своего дела, который получает или зарабатывает деньги за подлинный труд и достижения. Личностная идентичность — ощущение себя настоящим, чувство самого себя, внутренняя наполненность, знание своих сильных и слабых сторон. Если идентичность нами утеряна, то как раз возникают постоянные сомнения в том, насколько мы соответствуем тому или иному образу. Почему мы эту идентичность теряем? Причин может быть много, но чаще всего — значимая фигура в прошлом или в настоящем, которая не принимает нас такими, какие мы есть сейчас, и все время ждет от нас чего-либо другого (разумеется, на первом месте — родители). Такое отношение к себе усваивается и становится нормой, и тогда «Я-позитивный» всегда прячется в будущем, а в настоящем — только «Я-отвергаемый», и, разумеется, как честные люди, мы не можем принимать позитивную оценку со стороны других людей.

Как выбраться из такого нередко мучительного ощущения, сопровождаемого вдобавок еще и одиночеством? Обрести свою идентичность можно двумя путями. Первый — через признание ее другими людьми. Никакие личные увещевания и самовнушения этого сделать не смогут. Есть один важный момент: признание нужно не от всех людей, а только от тех, кто значим для нас и соответствует той идентичности, в которой мы сомневаемся.

Так, например, психолог/психотерапевт может выстроить ощущение себя как профессионала только через оценку и признание своей работы со стороны значимых («референтных») для него коллег. Никакое признание клиентов не сможет восполнить его. Учитель/преподаватель ощущает себя подлинным педагогом через принятие себя в сообществе значимых педагогов, а не через любовь и признание учеников/студентов. Хотя бы потому, что студенты люди зависимые и они не видят многих подводных камней, с которыми сталкиваются педагоги на своем пути. И так далее. Конечно, можно пытаться подпитываться любовью клиентов или студентов, но это путь суррогатный и тупиковый, чреватый стремлением нравиться любой ценой. Подлинных профессионалов провести трудно.

И тут мы сталкиваемся с классической диалектикой, единством противоположностей. Так, может возникнуть вопрос: «Ну хорошо, мнение профессионалов. Но ведь если есть «синдром самозванца», то ведь этот человек не будет доверять мнению профессионалов!» Диалектика в том, что за самоуничижением «самозванца» кроется своеобразная «мания величия». Почему? Потому что если вы не доверяете положительным суждениям о себе людей, которые работают в одной сфере с вами, и не один год, то тут возможны два варианта: либо эти люди не такие уж и профессионалы и умные люди в целом, раз не могут обнаружить ваше притворство и обман, либо вы настолько гениальный притворщик, что с легкостью облапошите любых профи. И это опять возвращает нас к мысли, что все эти профи — дутые и тоже самозванцы. Неспособность принять чужое уважение — это неуважение к тем, кто его выражает, и выражение недоверия. А если еще дальше развивать мысль и признать, что профи все-таки вас раскусили, но просто жалеют вас, то возникает вопрос: что вы за личность такая великая и бесподобная, что другим людям нужно непременно льстить вам, стараться не задеть ваши чувства и лгать относительно ваших достижений? Вы падишах, халиф, наместник Бога на Земле?!

Вот если получится обнаружить «манию величия» и то, с какой легкостью «ничтожный самозванец» обесценивает опыт и знания других людей, то из столкновения этих двух полюсов может родиться способность принимать чужое уважение. И уважать других людей самому.

Второй путь к выходу из этого мучительно-тревожного состояния самозванца (связанный, впрочем, с первым) мне был подсказан Джоном Толкиным. В одном из своих писем он написал такие слова про «Властелина Колец»: «Эта книга написана моей кровью, густой или жидкой — уж какая есть. Большего я не могу». В этих словах я вижу очень много уважения к тому, кто я есть. Эта жизнь пишется моей кровью, густой или жидкой — уж какая есть. Большего я не могу, и крови другой у меня нет. И поэтому бесполезны все эти попытки совершать самому себе кровопускание, с остервенелым требованием «перелейте мне другую. », и «резать эти пальцы за то, что у них нет тебя». То, что я могу сейчас (переживая относительно того, как эта книга будет принята читателем) — это садиться за компьютер, печатать эти строчки так, как нравится мне (а не так, как, мне кажется, «было бы правильно и интересно другим»), и надеяться, что они найдут отклик у читателя. Тревогу как таковую это не устранит полностью, но сделает ее переносимой, потому что мне нет нужды притворяться — я делаю то, что могу, не обещаю того, что не могу, и набираюсь мужества встретиться с реакцией других людей на меня и на то, что я делаю. Включая мужество принять и не обесценить не только критику, но и одобрение.