Чем дрались древние люди

Охота первобытных людей – как древние люди охотились на животных: виды и способы охоты

Первобытные люди питались за счет собирательства и охоты. Охотники добывали основную массу всей пищи, а также шкуры – ценные источники тепла, кости – материал для строительства и изготовления орудий труда и охоты.

В зависимости от региона обитания, первобытные люди охотились на разных млекопитающих: кабанов, козлов, быков, медведей, слонов и мамонтов. Охота на небольших особей проводилась несколькими людьми с помощью дубинок, лука со стрелами или копья. При этом животное выбиралось либо раненое, либо отбившееся от стада. Также часто использовался способ приманки. К примеру, охотники привязывали пойманное животное и прятались. Как правило, к нему подходили другие особи и тут же попадали в засаду.

Гораздо тяжелей давалась первобытным людям охота на крупных животных: бизонов, слонов и мамонтов. Чаще всего для этой цели использовался загонный способ, в котором участвовала вся мужская часть племени. Выследив стадо крупных млекопитающих, первобытные люди начинали гнать его шумом, криками и пугать огнем, постепенно загоняя в заранее подготовленную ловушку. Как правило, это была очень глубокая яма, крутой обрыв или узкое ущелье. Одно или несколько животных, попадая в ловушку, разбивались, а еще живых особей племя добивало копьями, камнями и дубинами.

Смотрите на картинках и видео — как охотились древние люди:

Видео: 10 Охота на мамонта в Прииртышье Как охотились древние люди

Видео: Amazon Ya̧nomamö Indians hunting peccary, tapir, deer and monkey

Видео: Неизвестная Планета. Первобытные охотники

Видео: Desert of Skeletons. Hunting Day | Tribes — Planet Doc Full Documentaries

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Самые страшные хищники: Станислав Дробышевский опровергает « школьные» мифы о первобытных воинах

Повсюду мифы и загадки! Как слабый древний человек умудрился выжить среди хищников, куда делись неандертальцы и почему вообще антропологам можно верить? В этом году исполняется сто лет кафедре антропологии МГУ им. Ломоносова. Мы пообщались с доцентом кафедры, кандидатом биологических наук Станиславом Дробышевским, и попросили его развеять некоторые тайны.

Повсюду мифы и загадки! Как слабый древний человек умудрился выжить среди хищников, куда делись неандертальцы и почему вообще антропологам можно верить? В этом году исполняется сто лет кафедре антропологии МГУ им. Ломоносова. Мы пообщались с доцентом кафедры, кандидатом биологических наук Станиславом Дробышевским, и попросили его развеять некоторые тайны.

1. Человек — самое слабое животное

Как древние люди смогли выжить без клыков и когтей? Разве что чудом!

Человек — самый злобный и стрёмный хищник. Потому что человек очень умный — у него есть палка или камень, которые можно кинуть. И как только он более 2,5 миллионов лет назад это сообразил и обзавёлся орудиями, все проблемы с выживанием исчезли.

Бывало, люди гибли по вине животных. Среди древних находок есть прокусанные черепа — например, череп неандертальца из Кова-Негра с двумя дырочками от клыков. Но это исключения. А вот костей хищников на стоянках первобытных людей — полным-полно. Если мы посмотрим на современные племена охотников-собирателей, увидим ту же картину в деталях. Этим летом я ездил в Африку. На территориях, где живут хадза, зверей увидеть невозможно. Они прячутся, и бедным хадза приходится охотиться на песчанок и горлиц.

Если вы видели, как в заповедниках крупные животные лезут под окна автобусов, — это исключительно потому, что там за охоту сразу упекут в тюрьму на несколько лет. Плюс эти животные не понимают, что в машине — человек. Вот павианы умные, они понимают и боятся подходить. А там, где племенам можно охотиться, зверьё сразу разбегается при виде людей.

Так что мнение, будто человек беспомощный, хилый, и бегает-то он медленно, и видит-то плохо, и слышит никак, а нюхать вообще не может — это всё чушь современного городского обывателя.

Как итог, человек — доминирующий вид, у которого проблема перенаселения, тогда как перед крупными хищниками стоит проблема вымирания.

Как они вообще воевали и охотились? Разве можно без гранатомёта завалить мамонта?

В плане нанесения максимального урона человечеству наиболее смертоносным является копьё. Его использовали во все времена. Длинная палка, заточил её — и всё. Если наконечник приделать — вообще красота. Универсальная штука: можно бросить, можно рукой ткнуть, убойная сила невероятная.

3. Первобытные воины сражались за территории

За Родину, за дом, милый дом, за берёзку над рекой. А за что же ещё воевать?

Зачем воевать? Если пришёл кто-то чужой, — проблем-то: встал и ушёл на сто километров в сторону.

Когда в неолите появилось производящее хозяйство — тогда появился и смысл объединять племена, захватывать пленных и как-то их напрягать. Да и то их тогда чаще приносили в жертву, чем использовали как рабочую силу. А если речь о более древних временах, зачем группе какие-то чужаки? Это лишние рты.

Но риск от таких действий большой, а толк какой? Разве что съесть убитых. Но поедать друг друга — не очень классная стратегия: соседи быстро кончатся, а кушать надо каждый день. Человек редко плодится, длина поколений — 25 лет. Поэтому, хотя каннибализм был распространён повсеместно, охотиться на людей не имело смысла — их не напасёшься. Другое дело, если случайно где-то чужак подвернулся, тогда да, почему бы и не съесть.

4. Кроманьонцы устроили геноцид неандертальцев

Куда ещё они могли деться? Наверняка пришли кроманьонцы из Африки в Европу, увидели там инородцев, да и истребили под корень. Времена-то стояли нетолерантные…

Представление о геноциде исходит из того, что для кроманьонцев другие кроманьонцы — это « свои», а неандертальцы — « чужие». Но современные расистские представления базируются на категориях Железного века. Тогда как для охотника-собирателя « свои» — это те 30 человек, кого он лично знает, его семья. А остальные — что медведи, что неандертальцы, что кроманьонцы — это чужаки. Чем они « свои»? Тем, что у одних лоб более вертикальный, а у других более покатый? Ну и что? У них у всех другой язык, всё другое. Когда у амазонских индейцев спрашивали, как они воспринимают соседние племена, те говорили, что в джунглях водятся ягуары, капибары, индейцы другого племени, тапиры, прочие звери — всё это через запятую. Так что не стоит думать, что первобытные люди, у которых ещё даже племён не было, воспринимали свой вид как некую общность.

Кроме того, шла метисация. Причём часть метисов мужского пола, судя по всему, была бесплодной, что тоже демографически било по неандертальцам. А по кроманьонцам это било гораздо меньше, поскольку новые чистокровные постоянно лезли из тропиков, где и среда богаче, и площадь больше ( сравните размеры Африки с Европой, половину которой тогда занимал ледник, а ещё треть была нежилой из-за холода). Новым неандертальцам взяться было неоткуда. Их как сидело в Европе около десяти тысяч человек, так и всё. И за 10-15 тысяч лет они растворились в кроманьонцах.

Теперь в нас небольшой процент их генов.

5. Эволюция — это гипотеза, которую скоро опровергнут

Учёные сегодня говорят одно, завтра откроют что-нибудь новое и будут говорить совершенно другое. Стоит ли воспринимать их слова всерьёз?

Теория эволюции в качестве гипотезы никогда и не озвучивалась. Дарвин её 20 лет переводил из гипотезы в теорию. Когда он опубликовал свой труд, это было настолько аргументировано, что с этим уже мало что можно было сделать. Однако тогда ещё ничего не знали про гены.

Кстати, первые генетики, в частности, основатель этой науки Томас Морган, были противниками теории эволюции. Но в 1920–30-е годы ещё было непонятно, как всё работает, а ген был некоей мистической фигнёй. Когда разобрались, к середине 20 века появилась синтетическая теория эволюции. Следующие 70 лет тоже зря не прошли. Последние публикации в научных журналах о том, что эволюция не работает, относятся, насколько мне известно, к периоду ещё до войны.

Сейчас на теории эволюции основываются палеонтология, сравнительная анатомия, сравнительная этология, биохимия, биофизика, молекулярная биология, генетика. Она практически применима — из неё следуют выводы, которые мы используем в жизни: в фармакологии, в сельском хозяйстве, сейчас вот генная инженерия подъехала. У неё есть прогностическая ценность ( то есть если мы с помощью теории предсказываем следствия из наблюдаемых фактов, а потом они исполняются, значит, теория работает). Но если кто-то хочет её опровергнуть — удачи.

Это что касается теории эволюции. А сама эволюция как процесс идёт почти четыре миллиарда лет, и в наших объяснениях того, как это происходит, ещё будет масса уточнений.

Каждый год совершаются открытия. В этом и весь смысл науки.

Первобытная война. Тактика каменного века

Наблюдения антропологов XIX–XX вв. за военными действиями у примитивных народов, примерами которых являются австралийские аборигены, яномамо из Эквадорской Амазонии и горцы Папуа-Новой Гвинеи, позволяют наглядно представить, как тот же принцип асимметричного насилия реализуется в условиях человеческого общества. Идёт ли речь о ссорах отдельных лиц, конфликтах небольших групп или столкновениях целых кланов, везде прослеживается один и тот же принцип.

При конфронтации лицом к лицу преобладает демонстративная агрессия, сопровождаемая криками, грозными позами и мимикой. Участники часто могут обмениваться ударами дубинок или копий, но потери от такого рода действий, как правило, невелики. Напротив, в рейдах, предпринимаемых небольшими группами, в засадах и внезапных нападениях, когда противника удаётся застать врасплох, потери могут быть очень велики, особенно среди стариков, женщин и детей.

Иначе говоря, речь идёт об асимметричной войне, в которой нападающие осуществляют активные действия, лишь имея многократный перевес сил над противником или используя фактор неожиданности. В противном случае обе стороны конфликта сохраняют пассивность.

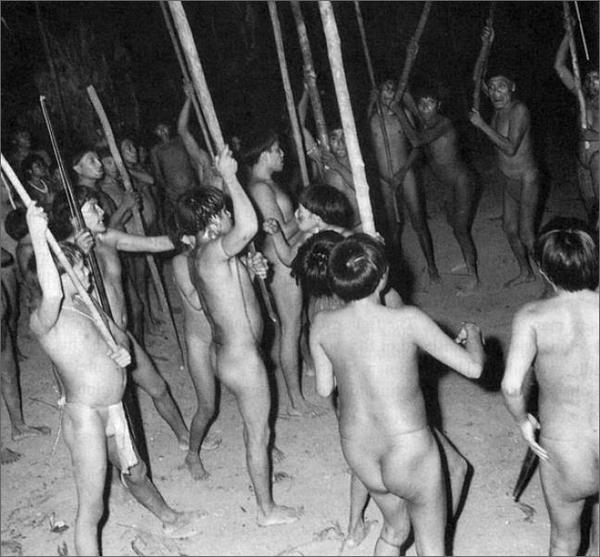

В 1930 году Ллойд Уорнер опубликовал работу об охотниках и собирателях Арнемленда на севере Австралии. Там Уорнер в том числе описал, как выглядели их войны. Как правило, конфликт между крупными группами или даже племенами принимал форму ритуального противостояния, место и время которого обычно согласовывались заранее. Обе стороны почти никогда не приближались друг к другу вплотную, но держались на расстоянии примерно 15 метров, при этом перебраниваясь, бросая копья или бумеранги.

Так могло продолжаться на протяжении многих часов. Как только проливалась первая кровь, или даже прежде того, как только улажены оказывались обиды, сражение тут же заканчивалось. В некоторых случаях такие сражения устраивались в чисто церемониальных целях, иногда уже после заключения соглашения о мире, и в этом случае они сопровождались церемониальными танцами. Чтобы испугать врага и умилостивить духов, люди наносили на кожу военную раскраску.

Иногда эти ритуальные сражения перерастали в реальные из-за высокого накала конфликта или коварства одной из сторон. Однако, поскольку обе стороны держались на безопасном расстоянии друг от друга, даже в этих реальных сражениях потери обычно оставались небольшими. Исключение составляли случаи, когда одна из сторон прибегала к хитрости, скрытно послав группу воинов обойти противника и напасть на него с одного из флангов или тыла. Потери при преследовании и истреблении бегущих могли быть довольно высокими.

Большинство убийств во время таких войн производилось именно в таких больших набегах. Статистика, которая приводится в исследовании, свидетельствует о гибели 35 человек во время больших военных набегов, 27 – в локальных нападениях на соседей, 29 – в больших битвах, когда нападающие прибегали к засадам и уловкам, 3 – в обычных сражениях и 2 – во время поединков один на один.

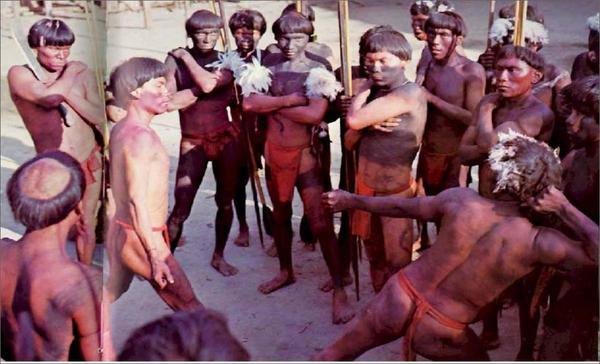

Наполеон Шаньон в 1967 году описал общество индейцев яномамо, охотников и подсечных земледельцев из экваториальной Амазонии. Численность яномамо составляет 25 000 человек. Они живут примерно в 250 деревнях, население которых варьируется от 25 до 400 мужчин, женщин, стариков и детей. От исследователей яномамо получили прозвище «жестоких людей», поскольку они живут в постоянном состоянии войны друг с другом и со своими соседями. От 15 до 42% мужчин яномамо погибает насильственной смертью в возрасте между 15 и 49 годами.

Тем не менее, репутация жестоких воинов отнюдь не подвигла участников этих столкновений подвергать себя повышенной опасности. Коллективные столкновения у яномамо были жёстко отрегулированы правилами, приняв форму, подобную турниру. Их участники должны были обмениваться ударами по очереди. В самой лёгкой форме поединка один наносил другому удары кулаком в грудь. Если тот выдерживал удары, сам, в свою очередь, получал право нанести их противнику. Защита при этом не дозволялась, поединок был испытанием силы и выносливости.

При другом варианте поединка в ход шли деревянные жерди, которыми соперники били друг друга по головам. Тяжесть травм при этом возрастала значительно, но смертельные случаи оставались редкими. Такая форма поединка считалась более почётной. Чтобы наглядно демонстрировать свои бойцовские качества, мужчины выбривали на макушке тонзуру, которая, «словно дорожная карта», была сплошь покрыта сетью шрамов.

Сражения, в которых противники по уговору бросали друг в друга копья, оставались в большой редкости, не говоря уже об использовании луков и стрел. Победители подобных состязаний могли выбирать себе любой подарок по собственному вкусу.

Крупномасштабные набеги на деревни, связанные с захватом и уничтожением их жителей, которые мы наблюдаем повсеместно в других воинственных культурах примитивных народов, в отчётах Шаньона не фигурируют. Вместо этого яномамо устраивали непрерывные рейды и ответные набеги, преследовавшие лишь весьма ограниченные цели.

Участие в рейде принимали 10–20 мужчин. Часто они были родственниками, связанными друг с другом по женской линии через брачные узы, или же двоюродными братьями. Пройдя через церемониальные ритуалы, диверсионная партия направлялась к назначенной цели, которая обычно находилась на расстоянии 4–5 дней пути. Достигнув окраины вражеской деревни, налётчики некоторое время оставались в засаде, выясняя обстановку.

Если целью набега является похищение женщины, они дожидались, пока та не выходила из деревни за хворостом. Обычно сопровождающего её мужа расстреливали из луков, а женщину уводили с собой. Если подходящей жертвы не находилось, нападающие выпускали в сторону деревни залп стрел, после чего поспешно убегали.

Хотя число убитых в одном таком набеге обычно было невелико, оно быстро увеличивались за счёт большого количества подобных вылазок. Шаньон писал о том, что деревня, в которой он остановился и жил на протяжении 15 месяцев, подвергалась нападениям 25 раз, причём нападающей стороной поочерёдно был почти десяток разных местных групп. Иногда из-за частоты нападений и гибели большого числа людей местные обитатели оставляли свои деревни и переселялись на другое место. В этом случае враги разрушали их оставленные жилища и вытаптывали огороды.

Более поздние наблюдения за яномамо зафиксировали также набеги на соседние деревни и убийства захваченных там женщин и детей. Чтобы воспользоваться эффектом внезапности, нападающие могли притвориться друзьями хозяев деревни и прийти к ним в гости на праздник. Хелена Валеро, бразильянка, похищенная яномамо в 1937 г. и жившая среди них много лет, присутствовала при атаке племени караветари:

«…Они вырывали детей из рук матерей и убивали, а другие держали матерей за руки, выстроив в ряд. Все женщины рыдали. А воины всё убивали и убивали детей, маленьких, взрослеющих – почти всех. Матери с детьми пытались сбежать, но захватчики догоняли их, бросали на землю и стреляли по ним из лука, так, что те оставались лежать, пригвождённые к земле. Самых маленьких детей они брали за лодыжки и били их о деревья и камни. Затем воины собрали мёртвые тела и разбросали среди камней, говоря им оставаться там, чтобы их отцы могли найти их и съесть. Одна женщина пыталась защитить своего ребенка, крича о том, что это девочка и её не следует убивать. Другая пыталась обманом спасти двухлетнего ребенка, утверждая, что это сын одного из напавших воинов. Она говорила, что это сын женщины, что некогда была в их племени и сбежала, будучи беременной. Мужчина некоторое время обдумывал её слова, затем ответил, что мальчик этот принадлежит другой индейской группе, а та женщина была с ними слишком давно для того, чтобы кто-то из них был на самом деле отцом её ребенка. После этого воин схватил мальчика за ноги и ударил со всей силы о камни. Так это обычно и происходило».

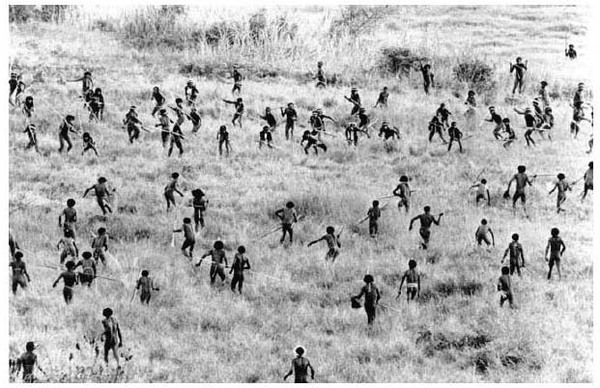

Папуасы Новой Гвинеи

Самое большое и в то же время самое изолированное в мире общество примитивных земледельцев находится в горной части Новой Гвинеи. Вплоть до середины ХХ века оно оставалось совершенно неизвестным для окружающего мира и потому сегодня пользуется особым вниманием со стороны антропологов. Местные обитатели населяют плоскогорья, отделённые друг от друга горами и непроходимыми джунглями. Они разделяются на кланы, каждый из которых включает несколько сот человек, и племена, насчитывающие несколько тысяч человек.

Едва ли не каждое племя говорит на собственном языке, количество которых здесь достигает 700 из примерно 5000 ныне существующих во всём мире. Племена находятся в состоянии постоянной войны друг с другом, которая протекает в форме периодических нападений и ответной мести. За 50 лет наблюдений у папуасов эуга антропологи насчитали 34 столкновения. Как проходят такие столкновения у папуасов маринг, описал живший среди них в 1962–1963 и 1966 гг. антрополог Э. Вайда.

Само сражение обычно устраивалось по согласованию сторон и проводилось на специальной площадке на границе племенной территории. Обе стороны, укрываясь за большими щитами, с некоторого расстояния метали друг в друга копья и стрелы. В остальном они держались довольно пассивно, обмениваясь лишь насмешками и оскорблениями. Пока все участники оставались на виду друг у друга, им обычно удавалось легко уклоняться от пущенных в них метательных снарядов или перехватывать их щитами. Согласно заметкам наблюдателей, участники схваток редко сближались друг с другом и старались избегать настоящих столкновений грудь в грудь.

Лишь изредка на нейтральной полосе проходили поединки знаменитых воинов, в которых те сражались друг с другом копьями или топорами. Раненный в таком поединке мог убежать под защиту своих, но если он падал, враг получал возможность его добить. В целом, во время церемониальных столкновений смертельные ранения и травмы оставались незначительными. Лишь в тех относительно редких случаях, когда одной из сторон удавалось застать другую врасплох или успешно устроить засаду, потери сражающихся возрастали. Целыми днями схватки могли продолжаться без особых изменений обстановки. Их прерывали, если шёл дождь. Воины расходились, например, чтобы передохнуть или подкрепиться пищей.

Как и у аборигенов Австралии, наиболее распространённой формой ведения войны у папуасов являлись набеги, засады и нападения на деревни. Подобные предприятия могли осуществляться небольшими группами, улаживающими частные конфликты, или целыми племенными группами, стремящимися расширить принадлежавшую им территорию или завладеть принадлежавшими соседям полями.

В большинстве случаев, если налётчики при этом не были достаточно многочисленными, разграбив деревню, они сразу же уходили. В других случаях деревня разрушалась, а поля побеждённых захватывались и опустошались. Сбежавшие жители, придя в себя и обратившись за помощью к союзникам, могли попытаться вернуть себе своё достояние. Иногда с победителями удавалось договориться мирным путём.

Если сил для сопротивления не доставало, беглецам приходилось покидать своё поселение и обустраиваться на новом месте. Чтобы обезопасить себя от нападений, для поселений старались выбрать труднодоступные места. Деревни обносились частоколом, в наиболее опасных местах устраивались наблюдательные вышки. Незнакомых людей боялись и подозревали. Нарушение границ между сообществами было связано со смертельным риском, и потому его обычно старались избежать.

Индейцы Северной Америки

Ещё один пример первобытной войны демонстрирует общество охотников-собирателей американского северо-западного побережья. Главной формой войны у живших здесь тлинкитов были засады, рейды и набеги на вражеские деревни.

«На врага нападали рано утром, когда было всё ещё темно… Нападающая сторона редко сталкивалась с сопротивлением, потому что стремилась застать противника врасплох, пока люди еще спали… Когда мужчины были убиты, их головы отрубили топорами. Деревню сожгли. Женщины, которые понравились воинам, и дети были уведены в рабство».

«Любимой тактикой индейцев было ночное нападение… Другой вид тактики включал коварное предательство… Одна сторона предлагала другой заключить мир и устроить взаимные браки, чтобы таким образом скрепить договор. Во время празднества заговорщики должны были смешаться с мужчинами противника, каждый должен был занять место рядом с намеченной жертвой, так, чтобы по условленному сигналу немедленно поразить его ножом или дубинкой… Столкновения лоб в лоб происходили только по необходимости, если нападающая группа была сама застигнута врасплох и оказалась под обстрелом без возможности отступления».

Те же методы использовались индейцами Великих равнин, для которых война представляла собой череду набегов и нападений из засады. Самые высокие потери наблюдались, если одна группа значительно превосходила другую по численности, или ей удавалось застать своих противников врасплох. В этом случае более слабая сторона обычно подвергалась поголовному истреблению. Во время больших столкновений, которые в это время также происходили у индейцев, потери были значительно ниже, поскольку их участники без необходимости не подвергали свои жизни опасности и обычно избегали рукопашной схватки. Как пишет современный американский историк Джон Эверс,

«Если противостоящие силы были примерно равны друг другу по численности, они формировали две линии в пределах дальности выстрела из лука. С безопасного расстояния они обстреливали друг друга из луков. От стрел противника защищались при помощи больших щитов из сыромятной кожи, а также носили доспехи, сшитые из нескольких слоёв кожи… Конец сражению обычно наступал только с темнотой».

Чем занимались в пещерах десятки тысяч лет назад

Первые представители вида Homo появились более двух миллионов лет назад. Эти приматы стали использовать простейшие каменные инструменты, научились пользоваться огнём, а вскоре и подчини его. Однако едва ли их можно назвать людьми в современном представлении. Чего же им не хватало, и с какого исторического момента человека можно считать человеком?

Насытившись охотой и завоевав доминирующую позицию в животной иерархии, человечество испытало потребность в чём-то ещё, совершенно недосягаемом ни для одного другого животного. Возникла потребность в красоте и самореализации через искусство. Где-то здесь и появляется современный человек, способный ценить вещи, не имеющие практического применения, и желающий учиться навыкам, которые необязательны для физического выживания.

Зарождение искусства

Как и в любом вопросе, уходящем вглубь времён, здесь нет единого мнения о дате и хронологии. Поэтому рассмотрим некоторых кандидатов на звание древнейшего произведения искусства. Лидирует яванская раковина с геометрическими следами, предположительно, они были нанесены акульим зубом.

Возраст находки оценивается в 300-500 тысяч лет, что явно выходит за общепринятые рамки. С другой стороны, невозможно с точностью определить, действительно ли это дело чьих-то рук. К тому же, лишь с большой натяжкой можно назвать искусством несколько насечек.

Следующие претендентки — две «Палеолитические Венеры», одна из Берехат-Рама, что в Израиле, другая из Тан-Тана в Марокко. Их возраст превышает 200 тысяч лет, но снова рукотворность недостаточно очевидна. Это могут быть обычные камни, созданные великими мастерами по имени Ветер и Время.

Существуют и не столь древние, но ещё более экзотические экспонаты. Например, Маска Ла Рош-Котара, предположительно созданная неандертальцем, что уже вызывает множество вопросов и порождает самые жаркие споры в научной среде. Собственно, было ли у неандертальцев искусство? Вопрос открытый. Один из ведущих мировых антропологов Станислав Дробышевский описывает находку так:

«Это плоский кусок камня с засаженным в естественную щель осколком кости, подпёртым к тому же маленьким клинышком. В торчащих с двух сторон половинках кости при желании можно узреть глаза, а в каменном мостике над щелью — нос. Вопрос только в том, знал ли неандерталец, что сделал маску?».

Примитивные, но неоспоримые примеры первобытного искусства

Самые древние примеры творчества нам не найти. Например, наскальным рисункам наверняка предшествовала резьба на коре деревьев. Кроме этого, существовали какие-то ритуальные танцы, песни, обряды. Всё это утеряно, но если говорить о чём-то достоверно известном и неоспоримом, то переносимся на 45-50 тысяч лет назад.

Это древнейшие из найденных рисунков человека. Обе находки совершены в Индонезии и датируются 40-50 тысячами лет. Классический сюжет для каменного века: люди рисовали то, с чем непосредственно имели дело. В данном случае изображены животные, на которых они охотились. Нужно отметить, что существуют и значительно более древние следы использования краски, но эти примеры сложно назвать рисунками.

Две «Палеолитические Венеры», очевидно, творения рук человека. Первая несколько старше и, вероятно, была создана 29-30 тысяч лет назад. Вторая выполнена явно более изящно, но она и младше на 4-5 тысяч лет.

Так выглядит один из древнейших амулетов. Когти имеют искусственные отверстия и следы краски. Ранее их создание приписывалось неандертальцам с датировкой в 130 тысяч лет. Однако после ещё нескольких анализов выяснилось, что амулет на 100 тысяч лет моложе и, вероятно, всё-таки был сделан представителями Homo.

Ориньякская флейта, на которой кто-то играл более 35 тысяч лет назад. Впрочем, инструмент мог использоваться и в исключительно практических целях. Например, на охоте или для передачи каких-то сигналов.

Произведения искусства из позднего каменного века

Сотни поколений первобытных людей продолжали развивать искусство и совершенствовать технологии. Культурная конкуренция постепенно возрастала и становилась всё более значимым элементом. Если сначала это был способ идентификации личного статуса, племени или общины, то вскоре он становится предметом торговли или обмена. Чтобы оценить более сложные примеры творчества, переносимся на 10-12 тысяч лет назад.

На сегодняшний день «Человек из Урфы» считается древнейшей натуралистичной скульптурой человека, выполненной в натуральную величину. Возраст статуи превышает 11 тысяч лет, в глазные отверстия вставлены фрагменты чёрного обсидиана. Вероятно, были и другие мелкие детали, а также краска, не сохранившаяся до наших дней.

Изобразительное искусство также не стоит на месте. Рисунки становятся сложнее и намного детальнее. Кроме того, теперь художники стремятся изобразить какие-то сцены, а не отдельные образы. Обе картины выполнены около 10 тысяч лет назад, второй образец подвёргся атаке вандалов и был частично замалёван современным граффити.

Фигурка зубра, зализывающего свою рану. Снова заметен очевидный прогресс в сравнении с более древними «Венерами». Глядя на эту скульптуру, мы можем понять предысторию сюжета: вероятно, зверь ушёл от охотника.

Ожерелье из Лез-Эзи возрастом в 12 тысяч лет. Украшение состоит из трёх зубов пещерного медведя и одного зуба льва. Также использовались раковины и зубы животных поменьше.

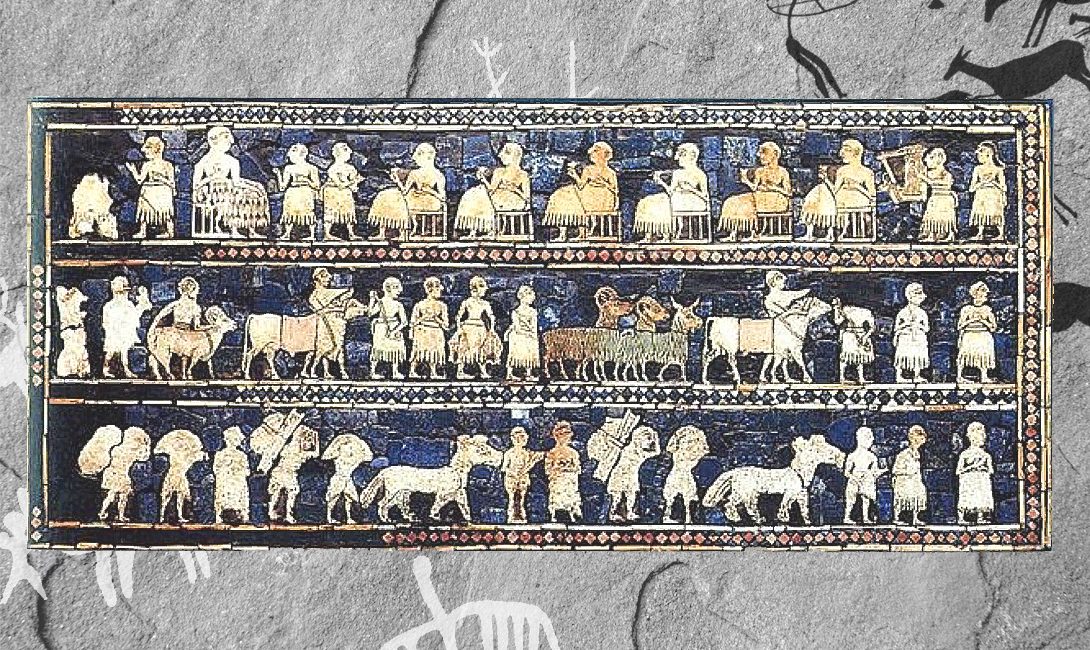

Искусство первых цивилизаций

Следующие экспонаты не имеют отношения к пещерным людям, и были созданы уже не в каменном веке. Тем не менее они позволяют наглядно оценить разницу между архаичным обществом и эпохой ранних цивилизаций.

Золотая лунула возрастом 4 500 лет. Такие вещи могли использоваться в качестве нагрудных украшений для женщин, либо служить элементом защитной экипировки для мужчин.

Таблички из Киша считаются древнейшим примером письменности в мире. Возраст находки превышает 4 500 лет, с их помощью вели хозяйственный учёт, но вскоре символов станет намного больше, и появится полноценная письменность.

Неизвестно, кем была эта женщина, но жила она более 4 тысяч лет назад, и звали её Пуаби, что в переводе с аккадского значит «слово моего отца». Возможно, она занимала место полноценного правителя или была жрицей. В любом случае сохранившиеся в гробнице украшения красноречиво говорят о её высоком статусе.

Штандарт войны и мира — жемчужина экспозиции Британского музея. Две прекрасно сохранившиеся мозаики возрастом в 4 тысячи лет. На одной изображена стычка с участием шумерских воинов, видно, как их противники гибнут под тяжёлыми колесницами. Вторая часть изображает сцену мирной жизни, веселья и достатка. Точное предназначение табличек неизвестно, но возможно, их выносили на поле боя, таким образом, предлагая противнику выбор.