Чем в россии в xix веке занимался офеня

Офени: просветители, жулики, стиляги. Как жили независимые торговцы в России

Они поддерживали огромный пласт русской культуры — и преследовались государством; торговали с рук — и наживали гигантские состояния; их с нетерпением ждали — и боялись быть ими обманутыми. Одевавшиеся в духе Евгения Чичваркина офени подарили нам такие нужные слова, как «жулик» и «стремный», — и сгинули под колесами индустриализации быстрее, чем их успели толком изучить. Георгий Манаев рассказывает об одной из самых ярких субкультур старой России.

5 миллионов способов заработать на расколе

Продажа товара вразнос появляется там, где отсутствуют развитые механизмы торговли — то есть нельзя сходить на базар, рынок, в лавку. В XVII–XVIII веках торговцы-разносчики появились не только в России. Во Франции их называли colporteur, в Англии — hawker, в Болгарии — сергиджия, в Сербии — торбор.

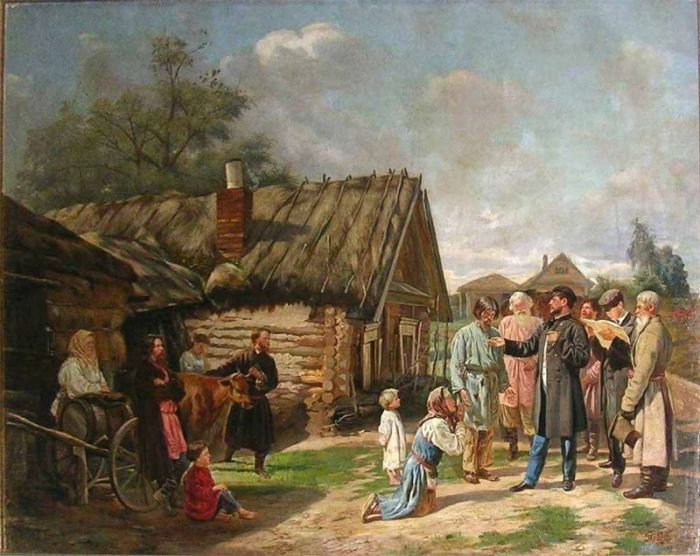

В окраинных околотках русских городов работали разносчики, которые набирали в свои кузова товара на день, а к вечеру возвращались домой. А в отдаленные села и деревни шли они — офени.

Происхождение слова «офени» до сих пор доподлинно не раскрыто. Самая распространенная версия — от слова «Афины», якобы потому, что в конце XVI века в России развелось много беглых греков, торговавших вразнос. Были у них и другие названия: ходебщики, коробейники (от короба с товаром, который разносчик нес за спиной) и суздалá — последнее происходит от суздальской земли, хотя в самом Суздале офени не селились. Дело в том, что офенский промысел зародился на территории владимиро-суздальских земель, между Нижним Новгородом, Иваново и Владимиром. И начался он с торговли иконами.

В середине XVII века реформа богослужебных книг и обрядов, проведенная патриархом Никоном, расколола веру православных христиан на «старую» и «новую». Сторонники старого обряда были в 1666 году преданы анафеме как еретики. Началось их преследование официальной церковью и властями, продолжавшееся до позднего XIX века.

Староверы растеклись по территории страны, уходя в глубокие леса и на окраины, туда, где не было даже дорог: во-первых, чтобы не бояться ревизий и воинских команд, которые могли быть посланы для «исправления», во-вторых, для того, чтобы отрезать себя от общения с «неверными».

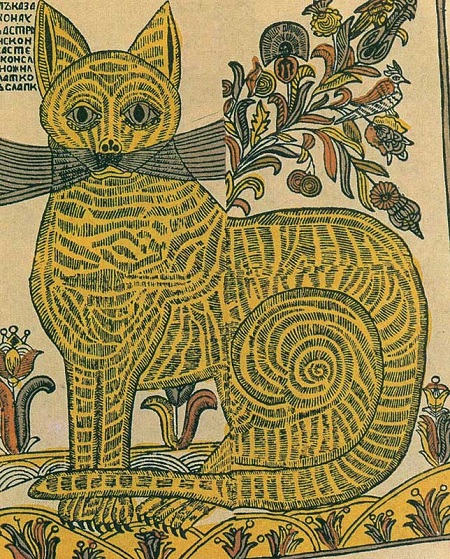

Кстати, большинство старообрядцев и по сей день не едят из одной посуды с «никонианами» и осторожно относятся к контактам с ними. Однако даже староверам, отрицавшим сложившуюся церковную иерархию, институт священничества и даже облачения духовенства, были все же нужны иконы. Именно на этом и делали свой бизнес офени.

Холуй, Мстёра, Палех — три самых известных села владимиро-суздальской земли, в которых главным промыслом было производство икон и окладов к ним. Почему иконный промысел был развит именно здесь? Сказывалась близость к Владимиру и Суздалю — древним городам, распространявшим христианское учение, наличие водных торговых путей (Оки, Клязьмы и пр.) а также обилие дуба и липы, из которых делались доски для икон различного качества.

Промысел был гигантским: по оценкам историков, в конце XIX века в Вязниковском уезде делали до 5,5 миллиона икон в год, из которых до 1,5 миллиона было староверских икон, изготавливаемых подпольно.

Распространяли их тоже нелегально и с ухищрениями.

«Боготаскатели» и черти

Офенством занимались жители почти всего Вязниковского уезда. Вот что писал в XIX веке местный священник Андрей Миртов:

«Жители села — коренные офени, всю почти свою жизнь таскаются с коробами по дальним местам, не имеют ни времени, ни охоты, ни умения разводить сады и огороды».

Одним из главных средоточий офеней было село Холуй. В августе-сентябре офени отсюда начинали уходить в Малороссию, Польшу, Кавказ, Сибирь. Об огромной территории, на которой работали офени, свидетельствуют их прозвища в различных частях страны: в Малороссии их называли варягами, в Белоруссии — маяками, на Севере — торгованами, в Сибири — суздалáми. Ходили офени и за границу — в Сербию, Болгарию, Словакию и т.д. А в самом Холуе офеней, покупавших у мастеров иконы для перепродажи, называли боготаскателями.

Владимирские иконописцы даже в никонианских иконах позволяли себе существенные расхождения с каноном; а при массовом производстве староверских образов страдала и техника исполнения, однако это-то и нравилось староверам, убежденным, что «от доброписания спасения не бывает».

Офени заранее изучали свой сегмент рынка. Ловкому торговцу ничего не стоило отрастить бороду и одеться «по моде» того или иного старообрядческого согласия, чтобы втереться в доверие.

Обычный пеший офеня летом — в начале осени закупался на ярмарках в том же Холуе оптовыми партиями товара. С товаром в коробе за спиной отправлялся в свое путешествие, из которого возвращался к весне, рассчитывался с поставщиками или нанимателями и ждал следующего сезона.

Были у офеней свои «маркетинговые ходы», один из которых раскрывает Николай Лесков в статье «Адописные иконы»:

«Ради увеличения сбыта один иконщик заказывает так называемые подделки „под древность“ с чертиками на грунте и, набрав такого товара, едет и распродает иконы с чертиками, а следом за ним вскоре непременно по тем же местам, которые он только что снабдил своими иконами, едет другой иконщик, состоящий с первым в плутовской сделке; но у этого уже все иконы без чертиков. Приехав в село, следующий за первым второй плут предлагает свой товар, но ему отвечают, что „уже накупились“; тогда он просит показать ему, „чем накупились“, и, зная, где искать потайных чертиков, объявляет, что это у них иконы „не христианские, а адописные“, и в подкрепление своих слов тут же сколупывает на иконе, проданной его предшественником, краску и открывает изумленным крестьянам дьяволенков по всем их иконам. Крестьяне бывают по этому случаю в большом ужасе и отдают этому пройдохе все свои „адописные“ иконы, на которых открыты чертики, чтобы только увез их подальше, а у него покупают или обменивают себе другие, на которых такого сюрприза для себя не ожидают».

Подобным же плутовством промышляли офени-«старинщики». Покупая, скажем, во Мстёре дешевые новописные древлеправославные иконы с окладами из фольги, такие офени затем в отдаленных старообрядческих селениях выменивали их на дорогостоящие старинные иконы, утварь, богослужебные книги — чтобы потом перепродать антиквариат коллекционерам. Особое развитие эта специальность получила во второй половине XIX века в связи с растущим интересом к русской иконе и русской древности вообще в состоятельных слоях общества. Конечно, офени этим пользовались: в той же Мстёре существовали целые мастерские иконных подделок «под старину».

Как Даль собрал словарь фени, да не издал

Проворачивая такие плутни, офени были вынуждены создать особый язык, чтобы объясняться между собой даже в присутствии клиентов или представителей власти. Как указывал в XIX веке первый исследователь офенского языка Константин Тихонравов, язык сфабрикован искусственно, путем замены слогов в обычных словах: «куба» (баба), «кузлото» (золото), «щадня» (родня), «турло» (село), «пулец» (купец), «пулить» (купить). Были в офенском и оригинальные слова — «бусать» (пить) — современное «бухать», «лох» (простак).

Как в искусственном языке, в офенском использовались русская грамматика и синтаксис, и со временем он не изменялся, так как был приспособлен для конкретных целей, часто связанных с преступлениями. Именно поэтому офенский стал основой языка, известного нам как «блатная феня».

Из офенского происходят так хорошо знакомые нам слова «клевый», «жулик», «стрем», «маза», «лафа». В середине XIX века в структуре МВД был создан секретный комитет по делам старообрядцев, который поставил себе целью изучить это тайное наречие, считая, что на офенском старообрядцы ведут тайную переписку по своим староверским — а значит, еретическим — делам.

Задание было поручено Владимиру Далю, тогда еще не составившему свой словарь. Этнограф направил во Владимирскую губернию чиновника, записавшего множество примеров из офенского языка, после чего Даль свел их в два тома словаря офенского. Однако после этого стало ясно, что язык используется исключительно для решения торговых вопросов: как указывает в своей статье Александр Малахов, в офенском даже не было «кодовых» слов для таких понятий, как «вера», «Евангелие» и «Бог», что делало объяснения на религиозные темы просто невозможным. Исследование Даля фактически провалилось, а словарь офенского официально так и не был издан.

Будучи узкопрофессиональным сообществом, офени отделяли себя от «простого» крестьянства и одевались и жили соответственно. Как пишет Кирилл Балдин, офенство можно считать отдельной русской субкультурой, и ее представители, встречаясь в городах и на дорогах России, могли узнать друг друга уже по внешнему виду.

Выглядели офени странно для крестьян: щеголяли брюками, жилетами, манишками и галстуками. Одежда была ярких расцветок, пошитая из «заморских» тканей, которые офени выменивали или покупали в дальних краях.

Плисовые шаровары, поддевки из дорогого тонкого сукна, шелковые кушаки — редкий крестьянин позволит себе такую расточительность, а для офеней это был вопрос престижа.

Престиж профессии в офенском деле ставился очень высоко. Если офеня вздумал обмануть своих коллег по профессии, сарафанное радио быстро разносило весть о таком плуте, и он лишался драгоценных поставщиков, от него отворачивались богатые офени-работодатели, которые ежесезонно подкидывали крупные партии товара. Так что обманывать «лохов» — пожалуйста, а вот своих подставлять было нельзя.

Еще одной чертой являлась очень высокая грамотность офеней и членов их семей. Промысел был наследственным, а значит, дети мужского пола (офенское дело очень опасно, и девушки, разумеется, с коробами не ходили, а вели хозяйство дома) с ранних лет учились грамоте, чтобы знать свой товар (книги и иконы), вести его учет и, конечно, читать и писать на офенском языке. Образовательный уровень был высоким и потому, что большинство офеней во Владимирской губернии были не крепостными, а государственными крестьянами. Именно эти крестьяне после реформы государственных имуществ, проведенной министром Павлом Дмитриевичем Киселевым, первыми получили построенные на государственные деньги школы и больницы, которые у большинства крестьян стали появляться только после отмены крепостного права.

Отличались от обычных и офенские жилища. Избы были крыты не соломой, а тесом, наличники и ворота испещрены резными узорами. На воротах можно было видеть прибитые пучки ковыля, не произраставшего в черноземном регионе — знак того, что хозяин бывал в дальних странствиях. Необычными были горшки с цветами на подоконниках и занавески на окнах.

Разумеется, не всегда дела шли успешно. Неизвестный офеня писал в своем дневнике:

«Сегодня я не мог продать 20 книг, и мой капитал постепенно тает и тает. Дело меня не кормит… Говорят, что хорошо будет зимой, когда все крестьяне забиваются в избы, попробуем…»

Строки эти относятся к началу XX века, когда офенский промысел уже был на исходе.

Большинство историков считает, что офенство «угробили» железные дороги, которые во второй половине XIX столетия кардинально облегчили доставку товаров на дальние расстояния.

Однако большую роль сыграл закон: в 1865 году вышли «Временные правила о цензуре и печати», обязавшие всех торговцев получать промысловые свидетельства. Эти бумаги выдавались только «благонадежным», к которым офени, связанные своим бизнесом, с одной стороны, с преступным миром, с другой — со староверами, с точки зрения органов не принадлежали.

Офеня (афеня) — в Российской империи странствующий по деревням торговец мелочами с галантерейным и мануфактурным товаром, книгами, лубочными картинками. У офеней развился особый условный язык (феня). Офенями преимущественно называли только тех уличных торговцев-разносчиков, кто происходил из крестьян Владимирской губернии. В более западных губерниях было распространено другое название — коробейники.

История офеней

Согласно одной из версий, история офеней началась в XV веке, когда на Русь переселилось значительное количество греков. По другой — офени являются продолжателями традиций скоморохов. Большинство из них занялось торговлей; все они называли себя выходцами из Афин. Русские и называли греческих торговцев по их самоназванию «афинянами», то есть «офинянами», «офинеями» или «офенями».

Через век бродячие торговцы стали считать себя отдельным тайным обществом на Руси; от странствующих скоморохов, купцов и ремесленников они переняли уклад жизни, а от паломников — книжную премудрость и греческие слова. Сами себя они называли офенями, переняв одно из самоназваний греческих торговцев.

Около двух с половиной веков офени сохраняли свой жизненный уклад и говорили на тайном профессиональном языке, который назывался феня или музыка. Начиная с XIX века, язык «офеней» начали исследовать лингвисты.

Примеры пословицы на языке офень

1. Век живи, век учись – дураком помрешь. – Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись – смуряком отемнеешь.

2. Кто не работает – тот не ест. – Кчон не мастырит, тот не бряет.

3. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. – Без мастыры не подъюхлишь и псалугу из дрябана.

Домой возвращались в мае или июне, отмечая приезд с шумом и треском, стрельбой в воздух и праздничной гульбой.

О нравственном облике этих людей дает представление следующая цитата из статьи И. Голышева “Офени-торгаши Владимирской губернии и их искусственный язык”. (1874 г.) :“Промышленность или офенство начинают офени с малолетнего возраста; едва мальчик успеет достигнуть 8, 9, 10 лет, его уже отец таскает с собой в дорогу…

Много они терпят горя, холода и голода с ранних лет жизни… бродяжничество из деревни в деревню, из села в село, из местности в местность, пинки, толчки, таскание за волосы, побои сыплются в изобилии, и таким образом мало-помалу офеня ко всему такому привыкает, черствеет, крепнет и делается способным перенести всякие лишения.

…Постоянные обманы в торговле старших поселяют в нем быть впоследствии таким же ловким обманщиком и плутом, привычки эти свивают в нем гнездо, и он теряет свою совесть, в нем укореняется постоянный почти обман”.

Таким образом, становится понятным, что, тайный язык служил офеням для совершения всевозможных обманов. Когда требовалось сказать что-либо товарищу так, чтобы покупатель ничего не понял.

Офенский язык был довольно богат в лексическом отношении. Например, сводный словарь, составленный автором этих строк, насчитывает около 1.5 тыс. слов.

Целовальник, крючник, офеня и другие профессии из прошлого, о которых сегодня забыли

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Целовальник, который не целовал, а требовал денег

Профессия с таким романтическим названием относилась к финансовой области. Подати и исполнение судебных решений – вот основные направления, за которые отвечал целовальник. Ему же вверялись населенные пункты и участки для полицейского надзора.

Целовальников избирали. Впервые эта должность была упомянута в Судебном уставе 1497 года, и просуществовала она до XIX века, когда и начала именоваться «судебный пристав». После выборов проводилась церемония назначения, на которой целовальник должен был принести клятву верности и чести, и поцеловать крест. Вот откуда возникло такое название.

По сути это были чиновники, которые работали под присмотром земских начальников. Однако к их работе применялись строгие требования, кроме того, в отличие от современных служащих, целовальники несли полную ответственность за свои действия. Основное требование, которое должно было быть исполнено – прирост (или, в крайнем случае, неизменность) сумм пошлин, налогов и недоимок по сравнению с предыдущим периодом. Меньше денег – изволь выложить недоимку из своего кармана, иначе на тебе повиснет долг перед казной. Вот так власть обеспечивала приток финансов.

Шорник, который «одевал» лошадей

Сегодня прилагательное «зашоренный» используют достаточно часто. Подразумевают под этим человека, который отличается упрямством, неспособностью воспринимать и адекватно оценивать мнение людей, отличающееся от собственного. На самом деле шоры – это элемент сбруи, а именно специальные наглазники. Предназначались они для отсекания обзора – лошадь должна была смотреть вперед и не отвлекаться на происходящее слева и справа от нее.

Благодаря шорам и появилось название востребованной на Руси профессии – шорник. Такие мастера делали не только шоры, но и уздечки, седла, стремена. Это было ответственное и непростое дело, так как к лошадям относились с большим вниманием, старались содержать их правильно, чтобы они служили как можно дольше.

Сегодня шорники по-прежнему существуют, но, естественно, их стало гораздо меньше. Они изготавливают упряжь для дорогих породистых скаковых лошадей, поэтому требования к ним предъявляются соответственные.

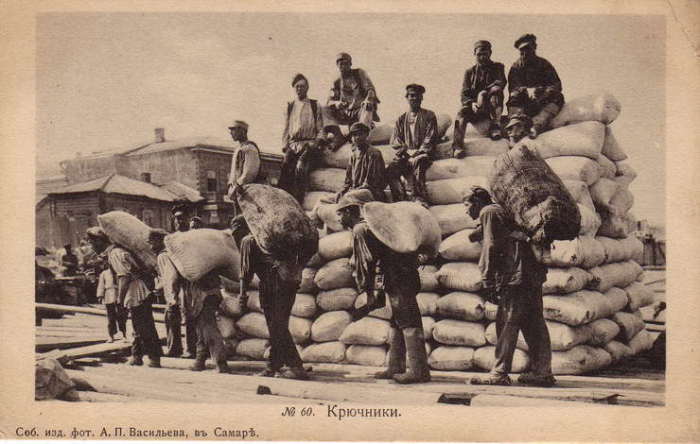

Крючник, получавший инвалидность к сорока годам

Так называли в XVIII — начале XX века наемного рабочего, который занимался переносом тяжестей. Для этого использовался железный крюк, который служил для подъема мешка или куля. Груз удерживался на седёлке, которая представляла собой опору с лямками из холста, надеваемую на спину.

Рабочим приходилось переносить тяжести, которые под силу сегодня только тренированным штангистам. Вес мог достигать двухсот килограммов. Естественно, такие нагрузки не проходили бесследно – из-за дикого напряжения мышц и давления на позвоночник у людей образовывались грыжи, страдал опорный аппарат, возникали сильнейшие хронические боли. Часты были случаи, когда крючник терял равновесие и падал, в том числе и в воду (при разгрузке товарных судов), что приводило к травмам, сотрясениям мозга, увечьям.

Такая работа приводила к тому, что к сорока годам крючники становились «развалинами», а многие получали инвалидность.

Почему же несмотря на риск люди выбирали эту профессию? Все дело было в деньгах, поскольку при активной деятельности и благоприятных погодных условиях заработок крючника был весьма велик и достигал 5 рублей в день. К сожалению, когда лил дождь, мела метель или дул ураганный ветер, то есть погода не подходила для погрузочно-разгрузочных работ, крючники проводили свое время в трактирах, где благополучно пропивали тяжело заработанные деньги.

Медник, предок сварщика

Естественно, название этой профессии произошло от слова медь. Медник занимался обработкой сплавов из этого металла, применяя различные слесарные методы и пайку. Для изготовления предметов из меди требовалось особое умение, профессиональные навыки и немалые физические усилия.

Медников называли еще лудильщиками, паяльщиками, они дали старт развитию профессии сварщик. Их труд был востребован, и заказов всегда было предостаточно – предметы быта изнашивались, требовали ремонта или замены.

Профессия медника очень древняя. Ее представители работали с тонким листовым металлом, для этого требовался точный глазомер и умелые руки. Интересно, что даже сегодня такой труд очень сложно автоматизировать, потому настоящие умельцы, понимающие грань между ремеслом и искусством, ценятся высоко.

Офеня, придумавший плутовской язык

Такое смешное название было у бродячих торговцев, которых на Руси всегда было много. Они ходили по деревням и предлагали населению ткани и картинки, книги и украшения, хозяйственные мелочи и прочие товары.

Нельзя сказать, что крестьяне очень любили офеней, поскольку те умудрялись делать колоссальную наценку на товары. Однако заслышав громкий крик торговца (а умение зазывать покупателей и «втюхивать» им что-нибудь считалось залогом успеха в этой профессии, которая передавалась из поколения в поколение), люди устремлялись к нему. Дело было даже не в корзинах и лотках с товаром, а в том, что офеня мог принеси интересные сплетни и новости. Чем не современное радио? С шутками, прибаутками, рассказывая про происшествия, веселя покупателей офени умело сбывали с рук товар.

У них даже было свое общество, своеобразный устав и собственный сленг, который назывался феней. Сегодня многие употребляют этот термин, считая его тюремным, хотя его придумали хитрые торговцы. Если вспомнить Владимира Даля, то он говорил про феню как про язык для плутовских совещаний торгашей. Некоторые слова употребляются и сейчас, например: мастырить – делать, бусать (бухать) – пить, поханя (переделано в пахан) – хозяин.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Чем на Руси занимались офени

Впервые офени появились в России XV веке. По самой распространенной версии название «офени» произошло от слова «афиняне». Это кажется довольно логичным, ведь товар на Русь шел преимущественно из Византии, а торговцы, как правило, были людьми образованными, начитанными (а книги тогда писались в основном на греческом языке). Позже «офенями» стали выходцы из Владимирского княжества, что объясняется географическим фактором (торговые пути в XV веке пролегали через столицу Северо-Западной Руси).

Офени

Существует еще версия Владимира Даля, который считал, что «офеня» на самом деле — христианин. «Офестом» в те времена называли крест. Также Даль серьезно занимался особым, секретным языком «офеней», с помощью которого они рассказывали друг другу об ориентирах на пути и секретах ремесла.

Неофициальная столица: Ковров

Офени создали целое тайное государство. У них даже своя столица была, правда, негласная, — Ковров. Но жили офени обособленно, историки считают, что они даже деревни основывали собственные — «офенские».

Род деятельности: торговля

Торговали книгами, лубочными картинами, иконами, мануфактурным и галантерейным товаром. С 6 лет маленьких офеней учили КАК торговать (и КАК обманывать).

1. Культура офеней ушла в небытие так же стихийно, как и появилась, зато язык торговцев сохранился. Умение говорить так, чтобы ни один непосвященный не понял, используя слова, вроде бы знакомые — истинный талант офени. К слову, известное в определенных кругах выражение «ботать по фене» неслучайно имеет общий корень со словом «офеня»!

2. Талант торговать заключался в следующем: офени собирали деревенских жителей, рассказывали им истории из жизни святых, показывали красочные лубки. Сегодня это бы назвали НЛП, потому что как еще объяснить то, что даже бедняки на последние деньги скупали товар под чистую. Кроме того, «коробейники» за отдельную плату помогали прочитать какой-то «грамотный» документ или составить текст просьбы.

3. В начале XVIII века «фронт работ» офеней растянулся от Архангельска до Астрахани, от Польши до Урала.

Со временем офени отходили от кочевого образа жизни, потому им приходилось придумывали себе новые способы заработка. На удачу в это время наступил период расцвета иконописи и лаковой миниатюры. В конечном итоге, cоздание икон, часть из которых на практике оказывалась адописными, приписывают именно офеням.

Писать иконы и миниатюры было гораздо выгоднее, чем возить товары из Европы — этим уже занимались крупные предприниматели. Так канула в лету целая эпоха, эпоха коробейников, торговцев-книгочеев, ушла в прошлое древняя профессия, оставившая нам слово на память слово «клёво».