Чем выделяется русский язык

Что такое основа слова в русском языке?

Основа слова — это неизменяемая часть слова без окончания, в которой выражено его лексическое значение.

Какие морфемы составляют основу слова?

Выполняя разбор слова по составу, важно не только определить все его морфемы, но и выделить основу слова. Это умение в дальнейшем поможет в словообразовательном анализе, так как в русском языке от основы слова образуются новые лексемы с помощью приставок, суффиксов и пр.

Каждое слово русского языка складывается из минимальных значимых частей, которые называются морфемами.

В морфемном составе слова можно указать

Все эти морфемы, кроме окончания, составляют основу слова.

В науке о языке принято следующее определение, что такое основа слова:

Из содержания этого определения можно заключить, что окончание как изменяемая часть слова не входит в основу. В изменяемых словах окончание не имеет лексического значения, а только выражает разные грамматические категории:

В составе некоторых слов имеются также формообразующие суффиксы. Их тоже не следует включать в словообразовательную основу слова:

Как найти основу слова?

У ряда слов основа может быть прерывистой.

Прерывистую основу имеют

1. некоторые возвратные глаголы

2. неопределенные местоимения

3. сложные существительные

4. сложные числительные

Итак, чтобы выделить основу слова, предпримем следующие шаги:

Таблица

Примеры

Покрасить (что сделать?) — это глагол в неопределенной форме. Морфема -ть является окончанием (покрасим, покрасите).

Бессильный (какой?) — это прилагательное. Изменим его по родам и числам:

Нарисовать (как?) красиво — это наречие, неизменяемая часть речи, у которой нет окончания.

Все слово является основой.

Производная и непроизводная основа слова

В русском языке у слов различают производную или непроизводную основу. Слова, которые не образованы от других лексем, состоят только из корня и окончания:

Такие слова имеют непроизводную основу, которая совпадает с их корнем.

Множество слов имеют более сложную производную основу, образованную от других слов с помощью словообразовательных морфем. Производная основа состоит, как правило, из нескольких морфем.

Понаблюдаем:

Производная основа включает

а) приставку и корень:

б) корень и суффикс:

в) приставку, корень и суффикс:

г) приставку, корень, суффикс, постфикс:

Что такое производящая основа?

Производящей является любая основа, от которой образуются новые слова.

Непроизводная основа слова «вода» является производящей для слов:

В свою очередь основа производных слов является производящей для других слов:

Вводные слова

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат

(в правом нижнем углу экрана).

Что такое вводные слова

Начнем, как всегда, с определения — разберемся, какие слова называются вводными и зачем они нужны. Школьники сталкиваются с ними, начиная с 5 класса, хотя подробно изучают только в 8 классе. Это не сложная тема, если у вас хорошая зрительная память — правил относительно вводных слов в русском языке очень мало, и какие-то вещи придется просто запомнить.

| Вводные слова — это единицы предложения, которые не несут отдельной смысловой нагрузки, но усиливают эмоциональную оценку, уверенность или сомнения говорящего. Также они могут указывать на последовательность событий, привлекать внимание и т. д. |

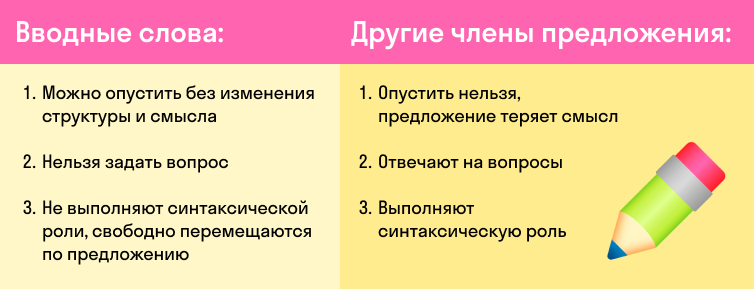

Существует несколько типов вводных слов, но все они обладают следующими особенностями:

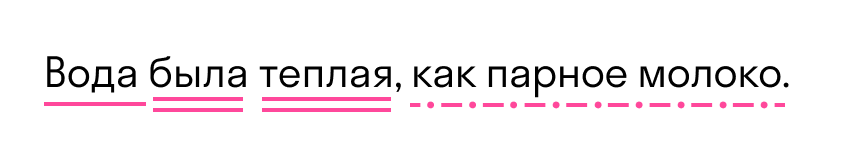

Рассмотрим на примере:

Итак, у нас есть слово «правда», которое в первом предложении выступает вводным, поскольку к нему нельзя поставить вопрос. Во втором предложении оно же является дополнением. Мы можем поставить вопрос: «Саша подтвердил что?».

Как видите, во втором предложении к «верно» можно поставить вопрос «как?». Следовательно, это слово не является вводным.

Такие же правила распространяются и на составные вводные слова. Они тоже могут замаскироваться под различные члены предложения, и важно научиться их распознавать.

Еще один способ отличить вводные слова — убрать их вовсе и посмотреть, не потеряет ли предложение свой смысл. Попробуем это сделать на одном из наших примеров:

Понятно, что в первом случае смысл остался тем же, а вот во втором — он был утерян. Это подтверждает, что в первом предложении мы имеем дело именно со вводным словом.

Признаки вводных слов: таблица для 5 класса

Грамматически вводные слова могут представлять собой любую часть речи и даже короткое предложение:

Примеры употребления вводных слов:

Разряды вводных слов по значению

Как мы уже сказали, вводные слова могут выполнять самые разные функции в устной и письменной речи. Одни из них подчеркивают позицию говорящего — его уверенность, удивление, сожаление и т. д. Другие же указывают на очередной действий или событий, на логику повествования или источник информации. Третьи и вовсе нужны лишь для того, чтобы привлечь внимание. Разберемся, что обозначают вводные слова разных видов, а в конце подведем итог с помощью таблицы с примерами.

Различная степень уверенности, предположение и допущение

Это самая распространенная категория вводных слов, к которой мы обращаемся ежедневно. Основная функция данного разряда — подчеркнуть уверенность или неуверенность в какой-либо информации, поэтому он очень важен.

Примеры: несомненно, безусловно, конечно же, разумеется, допустим, вероятно, возможно, быть может.

Если убрать такое вводное слово, предложение не потеряет смысл, но его значение все же станет немного иным.

В первом случае остается неопределенность, во втором же предложение звучит утвердительно.

Если говорить о вводных словах, которые выражают уверенность, такая разница менее заметна. С ними утверждение становится более категоричным, но не приобретает других оттенков смысла.

Не путайте с членами предложения:

Я поверил его словам (как?) безусловно и без малейших сомнений.

Дальше мы еще рассмотрим, как обозначаются вводные слова, а пока напоминаем: если можно поставить к слову вопрос, оно является членом предложения и не выделяется запятыми.

Эмоции, чувства и оценка происходящего

С помощью данной категории вводных слов говорящий выражает свое отношение к событиям, дает оценку. Такими словами можно обозначить радость, восторг, огорчение, ужас, чувство стыда, опасения и т. д.

Примеры: к всеобщей радости, к ужасу, к моему восторгу, к несчастью, к сожалению, неровен час, того и гляди.

Они характерны для прямой речи, поскольку отражают эмоции и чувства говорящего.

В художественной литературе эти же вводные слова могут использоваться и для того, чтобы рассказать о чувствах героя или его отношении к событиям.

Не путайте с членами предложения:

(К чему?) К восторгу зрителей примешивалась доля разочарования от того, что любимый хит так и не прозвучал.

Обыденность, обычность происходящего

Довольно малочисленная категория вводных слов, в которой большую часть составляют разговорные выражения. Они не только позволяют указать на обыденный характер событий, но и оживляют текст, придают ему колорит.

Примеры: бывало, как обычно, случалось, как правило, по обычаю, по обыкновению, как всегда.

Не путайте с членами предложения:

Не принимая церковной реформы, община продолжала жить (как?) по старому обычаю.

Вводные слова, указывающие на источник сообщения

Основная задача вводных слов этого типа — указать на авторство, отослать к источнику информации или придать высказыванию некую авторитетность. Они типичны для новостных сообщений, обзоров, статей в СМИ и являются частью публицистического стиля, хотя используются не только в его рамках.

Примеры: по мнению экспертов, по оценке ученых, по словам премьер-министра, по сообщению корреспондента, на мой взгляд.

Кроме того, такие вводные слова помогают передать прямую речь, не прибегая к точному цитированию.

Не путайте с членами предложения:

Не стоит делать далеко идущих выводов (по чему?) по оценкам экспертов, ситуация еще может измениться.

Связь мыслей и последовательность изложения

Этот вид вводных слов указывает на внутреннюю логику предложения, очередность или любую другую связь между событиями. Особенно часто он используется в учебниках и научных материалах, поскольку дает возможность упорядочить текст, выстроить причинно-следственную цепочку.

Примеры: следовательно, во-первых, во-вторых, соответственно, значит, с одной стороны, прежде всего, сверх того, наконец.

Не путайте с членами предложения:

Лист бумаги был разрисован только (где?) с одной стороны, а другая оставалась чистой.

Замечания о стиле речи, способе изложения мысли

Вводные слова из этой категории обычно используются для того, чтобы указать на особенности изложения или переформулировать мысль. Как и предыдущий вид, иногда они могут предварять собой некий вывод, но не указывают прямо на связь событий, а скорее помогают выразить ту же мысль через другие факты или в другом стиле.

Примеры: иными словами, мягко говоря, точнее выражаясь, с позволения сказать, собственно говоря, короче, словом.

Не путайте с членами предложения:

(Чем?) Иными словами можно ранить не хуже, чем кинжалом.

Вводные слова, привлекающие внимание собеседника

Слова-маркеры, с помощью которых можно обратить внимание слушателя на ту или иную часть высказывания, подчеркнуть главную мысль. Очень часто они стоят в начале предложения, но могут встречаться и в середине, а вот в конце бывают крайне редко.

Примеры: послушайте, вообразите, подчеркиваю, поверишь ли, видите ли, заметьте, что существенно, что еще важнее.

Не путайте с членами предложения:

Марина всегда собирала портфель с вечера, что (как?) существенно экономило ей время утром.

Конечно, все вводные слова, какие есть, перечислить почти невозможно, но мы составили краткую шпаргалку — таблицу с примерами предложений.