Чем занимается наука химия

ХИМИЯ

Смотреть что такое «ХИМИЯ» в других словарях:

ХИМИЯ — (греч. chymeia, от chymos сок). Отрасль естествоведения, исследующая природу и свойства простых тел, частичное влияние этих тел друг на друга и соединения, являющиеся следствием этого влияния. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского… … Словарь иностранных слов русского языка

ХИМИЯ — ХИМИЯ, наука о веществах, их превращениях, взаимодействии и о происходящих при этом явлениях. Выяснением основных понятий, к рыми оперирует X., как напр, атом, молекула, элемент, простое тело, реакция и др., учением о молекулярных, атомных и… … Большая медицинская энциклопедия

ХИМИЯ — (возможно от греч. Chemia Хемия, одно из древнейших названий Египта), наука, изучающая превращения веществ, сопровождающиеся изменением их состава и (или) строения. Химические процессы (получение металлов из руд, крашение тканей, выделка кожи и… … Большой Энциклопедический словарь

ХИМИЯ — ХИМИЯ, отрасль науки, изучающая свойства, состав и структуру веществ и их взаимодействие друг с другом. В настоящее время химия представляет собой обширную область знаний и подразделяется прежде всего на органическую и неорганическую химию.… … Научно-технический энциклопедический словарь

ХИМИЯ — ХИМИЯ, химии, мн. нет, жен. (греч. chemeia). Наука о составе, строении, изменениях и превращениях, а также об образовании новых простых и сложных веществ. Химию, говорит Энгельс, можно назвать наукой о качественных изменениях тел, происходящих… … Толковый словарь Ушакова

химия — – наука о составе, строении, свойствах и превращениях веществ. Словарь по аналитической химии [3] • аналитическая химия коллоидная химия неорганическая химия … Химические термины

ХИМИЯ — совокупность наук, предмет к рых составляют соединения атомов и превращения этих соединений, происходящие с разрывом одних и образованием других межатомных связей. Различные химия, науки отличаются тем, что они занимаются либо разными классами… … Философская энциклопедия

Химия — Наука * История * Математика * Медицина * Открытие * Прогресс * Техника * Философия * Химия Химия Кто не понимает ничего, кроме химии, тот и ее понимает недостаточно. •Лихтенберг Георг (Lichtenberg) (Источник: «Афоризмы со всего мира.… … Сводная энциклопедия афоризмов

Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах и законах превращений: коллоидная наука о дисперсных системах и поверхностных явлениях на границах раздела взаимодействующих фаз; физическая наука, объясняющая химические явления и… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

ХИМИЯ

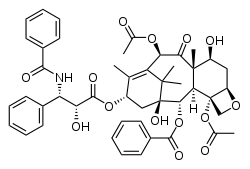

ХИМИЯ, наука о химических элементах, их соединениях и превращениях, происходящих в результате химических реакций. Она изучает, из каких веществ состоит тот или иной предмет; почему и как ржавеет железо, и почему олово не ржавеет; что происходит с пищей в организме; почему раствор соли проводит электрический ток, а раствор сахара – нет; почему одни химические изменения происходят быстро, а другие – медленно. Главная задача химии – выяснение природы вещества, главный подход к решению этой задачи – разложение вещества на более простые компоненты и синтез новых веществ. Используя этот подход, химики научились воспроизводить множество природных химических субстанций и создавать материалы, не существующие в природе. На химических предприятиях уголь, нефть, руды, вода, кислород воздуха превращаются в моющие средства и красители, пластики и полимеры, лекарства и металлические сплавы, удобрения, гербициды и инсектициды и т.д. Живой организм тоже можно рассматривать как сложнейший химический завод, на котором тысячи веществ вступают в точно отрегулированные химические реакции.

ЭЛЕМЕНТЫ И СОЕДИНЕНИЯ

Элементы

Исследование сложного вещества начинается с попыток разложить его на более простые. Простейшая форма материи, в которой сохраняется определенная совокупность физических и химических свойств, называется химическим элементом. Химические элементы – это частицы вещества, представляющие собой совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. Водород, кислород, хлор, натрий, железо – все это элементы. Элемент нельзя разложить на более простые составляющие обычными методами: с помощью тепла, света, электричества или под действием другого вещества. Для этого нужны колоссальное количество энергии, специальное оборудование (например, ускоритель частиц) или высокие температуры, сравнимые с температурами в недрах Солнца. Из 109 известных элементов в природе существует девяносто два элемента, остальные получены искусственно. Все они систематизированы в периодической таблице элементов, где каждому элементу соответствует свой порядковый номер, называемый атомным номером (см. ЭЛЕМЕНТЫ ХИМИЧЕСКИЕ; ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ). В табл. 1 перечислены первые 103 элемента в алфавитном порядке. Из этого ограниченного набора элементов и состоят миллионы химических веществ.

| Элемент | Символ | Атомный номер | Атомная масса |

| Азот | N | 7 | 14,0067 |

| Актиний | Ac | 89 | (227) |

| Алюминий | Al | 13 | 26,98154 |

| Америций | Am | 95 | (243) |

| Аргон | Ar | 18 | 39,948 |

| Астат | At | 85 | (210) |

| Барий | Ba | 56 | 137,33 |

| Бериллий | Be | 4 | 9,01218 |

| Берклий | Bk | 97 | (247) |

| Бор | B | 5 | 10,811 |

| Бром | Br | 35 | 79,904 |

| Ванадий | V | 23 | 50,9415 |

| Висмут | Bi | 83 | 208,9804 |

| Водород | H | 1 | 1,0079 |

| Вольфрам | W | 74 | 183,85 |

| Гадолиний | Gd | 64 | 157,25 |

| Галлий | Ga | 31 | 69,723 |

| Гафний | Hf | 72 | 178,49 |

| Гелий | He | 2 | 4,0026 |

| Германий | Ge | 32 | 72,59 |

| Гольмий | Ho | 67 | 164,9304 |

| Диспрозий | Dy | 66 | 162,50 |

| Европий | Eu | 63 | 151,96 |

| Железо | Fe | 26 | 55,847 |

| Золото | Au | 79 | 196,9665 |

| Индий | In | 49 | 114,82 |

| Иод | I | 53 | 126,9045 |

| Иридий | Ir | 77 | 192,22 |

| Иттербий | Yb | 70 | 173,04 |

| Иттрий | Y | 39 | 88,9059 |

| Кадмий | Cd | 48 | 112,41 |

| Калий | K | 19 | 39,0983 |

| Калифорний | Сf | 98 | (251) |

| Кальций | Ca | 20 | 40,078 |

| Кислород | O | 8 | 15,9994 |

| Кобальт | Co | 27 | 58,9332 |

| Кремний | Si | 14 | 28,0855 |

| Криптон | Kr | 36 | 83,80 |

| Ксенон | Xe | 54 | 131,29 |

| Кюрий | Cm | 96 | (247) |

| Лантан | La | 57 | 138,9055 |

| Лоуренсий | Lr | 103 | (260) |

| Литий | Li | 3 | 6,941 |

| Лютеций | Lu | 71 | 174,967 |

| Магний | Mg | 12 | 24,305 |

| Марганец | Mn | 25 | 54,9380 |

| Медь | Cu | 29 | 63,546 |

| Менделевий | Md | 101 | (258) |

| Молибден | Mo | 42 | 95,94 |

| Мышьяк | As | 33 | 74,9216 |

| Натрий | Na | 11 | 22,98977 |

| Неодим | Nd | 60 | 144,24 |

| Неон | Ne | 10 | 20,179 |

| Нептуний | Np | 93 | 237,0482 |

| Никель | Ni | 28 | 58,69 |

| Ниобий | Nb | 41 | 92,9064 |

| Нобелий | No | 102 | (259) |

| Олово | Sn | 50 | 118,710 |

| Осмий | Os | 76 | 190,2 |

| Палладий | Pd | 46 | 106,42 |

| Платина | Pt | 78 | 195,08 |

| Плутоний | Pu | 94 | (244) |

| Полоний | Po | 84 | (209) |

| Празеодим | Pr | 59 | 140,9077 |

| Прометий | Pm | 61 | (145) |

| Протактиний | Pa | 91 | 231,0359 |

| Радий | Ra | 88 | 226,0254 |

| Радон | Rn | 86 | (222) |

| Рений | Re | 75 | 186,207 |

| Родий | Rh | 45 | 102,9055 |

| Ртуть | Hg | 80 | 200,59 |

| Рубидий | Rb | 37 | 85,4678 |

| Рутений | Ru | 44 | 101,07 |

| Самарий | Sm | 62 | 150,36 |

| Свинец | Pb | 82 | 207,2 |

| Селен | Se | 34 | 78,96 |

| Сера | S | 16 | 32,066 |

| Серебро 2) | Ag | 47 | 107,8682 |

| Скандий | Sc | 21 | 44,9559 |

| Стронций | Sr | 38 | 87,62 |

| Сурьма | Sb | 51 | 121,75 |

| Таллий | Tl | 81 | 204,383 |

| Тантал | Ta | 73 | 180,9479 |

| Теллур | Te | 52 | 127,60 |

| Тербий | Tb | 65 | 158,9254 |

| Технеций | Tc | 43 | [97] |

| Титан | Ti | 22 | 47,88 |

| Торий | Th | 90 | 232,0381 |

| Тулий | Tm | 69 | 168,9342 |

| Углерод | C | 6 | 12,011 |

| Уран | U | 92 | 238,0289 |

| Фермий | Fm | 100 | (257) |

| Фосфор | P | 15 | 30,97376 |

| Франций | Fr | 87 | (223) |

| Фтор | F | 9 | 18,998403 |

| Хлор | Cl | 17 | 35,453 |

| Хром | Cr | 24 | 51,9961 |

| Цезий | Cs | 55 | 132,9054 |

| Церий | Ce | 58 | 140,12 |

| Цинк | Zn | 30 | 65,39 |

| Цирконий | Zr | 40 | 91,224 |

| Эйнштейний | Es | 99 | (252) |

| Эрбий | Er | 68 | 167,26 |

| 1) В расчете на атомную массу изотопа углерода 12 С, равную 12,0000. В круглых скобках указано массовое число наиболее долгоживущего нуклида. 2) См. также АТОМНАЯ МАССА. | |||

Соединения

Элементы, соединяясь друг с другом, образуют сложные вещества – химические соединения. Соль, вода, ржавчина, каучук – это примеры соединений. Соединение состоит из элементов, но обычно по своим свойствам и внешнему виду не напоминает ни один из них. Так, ржавчина образуется при взаимодействии газа – кислорода с металлом – железом, а сырьем для получения многих волокон служат уголь, вода и воздух. Именно индивидуальность свойств – одна из черт, отличающих соединение от простой смеси. Другая, и наиболее важная, характеристика соединения заключается в том, что элементы всегда соединяются между собой в определенных массовых соотношениях. Например, вода состоит из 2,016 массовых частей водорода и 16,000 массовых частей кислорода. Массовое соотношение между водородом и кислородом в водах Волги и льдах Антарктики одинаково и равно 1:8. Иными словами, каждое химическое соединение имеет вполне определенный состав, т.е. всегда содержит одни и те же элементы в одних и тех же массовых соотношениях. Это один из основных химических законов – закон постоянства состава.

Многие элементы образуют несколько соединений. Так, помимо воды известно еще одно соединение водорода и кислорода – пероксид водорода, который состоит из 2,016 частей водорода и 32 частей кислорода. Здесь водород и кислород находятся в массовом соотношении 1:16, что ровно вдвое отличается от их соотношения в воде. Этот пример иллюстрирует закон кратных соотношений: если два элемента образуют между собой несколько соединений, то массовые количества одного элемента, соединяющиеся с одним и тем же массовым количеством другого, относятся между собой как небольшие целые числа.

Атомы и молекулы

Понятия атомов и молекул – основные в химии. Атом – это мельчайшая частица элемента, обладающая всеми его свойствами, а молекула – мельчайшая частица соединения, обладающая его свойствами и способная к самостоятельному существованию. Атомистическая идея восходит к 6–5 вв. до н.э. и принадлежит древнегреческим философам Левкиппу и его ученику Демокриту. По их представлениям, вещество состоит из мельчайших неделимых частиц – атомов, созданных из одного и того же первичного материала. Правда, ни один из этих философов не определил, что это за материал. Впоследствии атомную теорию развил другой греческий философ, Эпикур (4–3 вв. до н.э.). Он утверждал, что атомы обладают весом и перемещаются в горизонтальном и вертикальном направлениях, взаимодействуя друг с другом. Аналогичные идеи высказывал римский поэт Лукреций в 1 в. до н.э., наблюдавший за пылинками, которые танцуют в солнечном луче. Наконец, в 1804–1810 английский химик и физик Дж.Дальтон разработал атомную теорию, которая включала законы кратных соотношений и постоянства состава. Однако убедительные доказательства существования атомов были получены только в 20 в. Когда Лукреций утверждал, что пылинки подталкиваются невидимыми потоками движущихся атомов, он был не так уж далек от истины: их танец действительно могут вызывать воздушные течения, но даже в неподвижном воздухе частички пыли или дыма находятся в постоянном движении. Этот эффект называют броуновским движением (см. также БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ). Спустя два тысячелетия после Лукреция французский ученый Ж.Перрен, вооруженный микроскопом и математической теорией, изучил случайные блуждания суспендированных частичек краски и рассчитал число невидимых молекул, чьи удары заставляли их двигаться. После того, как атомы и молекулы удалось сосчитать, само их существование стало гораздо более убедительным.

Строение атома

Согласно современным представлениям, атом содержит центральное ядро, размеры которого очень малы по сравнению с атомом в целом. Ядро несет положительный электрический заряд и окружено диффузной оболочкой (облаком) из отрицательно заряженных электронов, которая и определяет размер атома. Диаметр атома – ок. 10 –8 см, диаметр ядра в 10 000 раз меньше и равен примерно 10 –12 см. У простейшего из атомов – атома водорода – в ядре всего одна частица – протон. Ядро атомов других элементов содержит более одного протона, а также нейтроны – частицы, близкие к протонам по массе, но не имеющие электрического заряда. Заряд ядра называют его атомным (или порядковым) номером. Атомный номер равен числу протонов в ядре и определяет химическую природу элемента. Так, атом с зарядом ядра +26 содержит 26 протонов в ядре и представляет собой элемент железо. Ядро атома железа окружают 26 электронов, поэтому атом в целом электронейтрален.

Суммарное число протонов и нейтронов в ядре называют массовым числом, поскольку в этих частицах сосредоточена практически вся масса атома. Число нейтронов, содержащихся в ядрах атомов данного элемента, в отличие от числа протонов, может варьировать. Атомы одного элемента, ядра которых содержат разное число нейтронов, называют изотопами. Слово «изотоп» греческого происхождения; оно означает «одно и то же место» – разные изотопы элемента занимают одну и ту же позицию в периодической таблице Менделеева (см. также ИЗОТОПЫ) и обладают очень близкими химическими свойствами. Так, у водорода (массовое число 1) есть изотоп дейтерий, в ядре которого один протон и один нейтрон (массовое число соответственно равно 2). Оба изотопа вступают в одни и те же химические реакции, но не всегда одинаково легко.

Термин «атомная масса» означает массу атома элемента, выраженную в единицах массы атома изотопа углерода 12 С, которую принято считать равной его массовому числу – 12,0000 (атомная масса изотопа близка к его массовому числу, но не равна ему, поскольку при образовании атомного ядра часть массы теряется в виде энергии). До 1961 атомные массы элементов определяли относительно среднего массового числа для смеси изотопов кислорода, равного 16,0000. Атомная масса элемента, существующего в природе в виде смеси изотопов, – это средняя величина атомных масс всех изотопов с учетом их распространенности в природе (см. также АТОМНАЯ МАССА). Молекулярная масса равна сумме масс атомов элементов, составляющих молекулу. Например, мол. масса воды равна сумме 2 · 1,008 (два атома водорода) + 16,0000 (один атом кислорода), т.е. 18,016.

Электронное облако

Физические и химические свойства атомов, а следовательно, и вещества в целом во многом определяются особенностями электронного облака вокруг атомного ядра. Положительно заряженное ядро притягивает отрицательно заряженные электроны. Электроны вращаются вокруг ядра так быстро, что точно определить их местонахождение не представляется возможным. Движущиеся вокруг ядра электроны можно сравнить с облаком или туманом, в одних местах более или менее плотным, в других – совсем разреженным. Форму электронного облака, а также вероятность нахождения электрона в любой его точке можно определить, решив соответствующие уравнения квантовой механики (см. также КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА). Области наиболее вероятного нахождения электронов называют орбиталями. Каждая орбиталь характеризуется определенной энергией, и на ней может находиться не более двух электронов. Обычно вначале заполняются ближайшие к ядру самые низкоэнергетические орбитали, затем орбитали с более высокой энергией и т.д.

Существует четыре типа орбиталей, их обозначают s, p, d и f. На каждом уровне (слое) имеется одна s-орбиталь, которая содержит наиболее прочно связанные с ядром электроны. За ней следуют три p-орбитали, пять d-орбиталей и, наконец, семь f-орбиталей.

Химия

Хи́мия (от араб. کيمياء , произошедшего, предположительно, от египетского слова km.t (чёрный), откуда возникло также название Египта, чернозёма и свинца — «черная земля»; другие возможные варианты: др.-греч. χυμος — «сок», «эссенция», «влага», «вкус», др.-греч. χυμα — «сплав (металлов)», «литье», «поток», др.-греч. χυμευσις — «смешивание») — одна из важнейших и обширных областей естествознания, наука о веществах, их свойствах, строении и превращениях, происходящих в результате химических реакций, а также фундаментальных законах, которым эти превращения подчиняются. Поскольку все вещества состоят из атомов, которые благодаря химическим связям способны формировать молекулы, то химия занимается в основном изучением взаимодействий между атомами и молекулами, полученными в результате таких взаимодействий. Предмет химии — химические элементы и их соединения, а также закономерности, которым подчиняются различные химические реакции. Химия [1] имеет много общего с физикой и биологией, по сути граница между ними условна. Современная химия является одной из самых обширных дисциплин среди всех естественных наук.

Содержание

История химии

Зачатки химии возникли ещё со времён появления человека разумного. Поскольку человек всегда так или иначе имел дело с химическими веществами, то его первые эксперименты с огнём, дублением шкур, приготовлением пищи можно назвать зачатками практической химии. Постепенно практические знания накапливались, и в самом начале развития цивилизации люди умели готовить некоторые краски, эмали, яды и лекарства. Вначале человек использовал биологические процессы, такие, как брожение, гниение, но с освоением огня начал использовать процессы горения, спекания, сплавления. Использовались окислительно-восстановительные реакции, не протекающие в живой природе — например, восстановление металлов из их соединений.

Такие ремёсла, как металлургия, гончарство, стеклоделие, крашение, парфюмерия, косметика, достигли значительного развития ещё до начала нашей эры. Например, состав современного бутылочного стекла практически не отличается от состава стекла, применявшегося в 4000 году до н. э. в Египте. Хотя химические знания тщательно скрывались жрецами от непосвящённых, они всё равно медленно проникали в другие страны. К европейцам химическая наука попала главным образом от арабов после завоевания ими Испании в 711 году. Они называли эту науку «алхимией», от них это название распространилось и в Европе.

Известно, что в Египте уже в 3000 году до н. э. умели получать медь из её соединений, используя древесный уголь в качестве восстановителя, а также получали серебро и свинец. Постепенно в Египте и Месопотамии было развито производство бронзы, а в северных странах — железа. Делались также теоретические находки. Например, в Китае с XXII века до н. э. существовала теория об основных элементах (Вода, Огонь, Дерево, Золото, Земля). В Месопотамии возникла идея о противоположностях, из которых построен мир: огонь—вода, тепло—холод, сухость—влажность и т. д.

В V веке до н. э. в Греции Левкипп и Демокрит развили теорию о строении вещества из атомов. По аналогии со строением письма они заключили, что как речь делится на слова, а слова состоят из букв, так и все вещества состоят из определённых соединений (молекул), которые в свою очередь состоят из неделимых элементов (атомов).

В V веке до н. э. Эмпедокл предложил считать основными элементами (стихиями) Воду, Огонь, Воздух и Землю. В IV веке до н. э. Платон развил учение Эмпедокла: каждому из этих элементов соответствовал свой цвет и своя правильная пространственная фигура атома, определяющая его свойства: огню — красный цвет и тетраэдр, воде — синий и икосаэдр, земле — зелёный и гексаэдр, воздуху — жёлтый и октаэдр. По мнению Платона, именно из комбинаций этих «кирпичиков» и построен весь материальный мир. Учение о четырёх превращающихся друг в друга было унаследовано Аристотелем.

Алхимия

Культура Египта, как известно, обладала хорошо развитыми технологиями, что демонстрируют объекты и сооружения, создание которых возможно только при наличии теоретической и практической базы. Подтверждение развития первичных теоретических знаний в Египте наука получает в последнее время. Тем не менее, на такое происхождение указывает, в большей степени эзотерическую, концептуальную принадлежность имеющие подобия теоретических — традиционные источники алхимии — этого причудливого и цветистого «симбиоза» искусства и, в определённой степени — примата одного из основных разделов естествознания — химии, только формально берущей начало в этом комплексе знаний и опыта. Среди таких источников в первую очередь следует назвать — «Изумрудную скрижаль» (лат. «Tabula smaragdina» ) Гермеса Трисмегиста, как и ряд других трактатов «Большого алхимического свода». [2] [3]

Имел место ещё в IV—III веках до н. э. на Востоке (в Индии, Китае, в арабском мире) ранний «прототип» алхимии. В этот и последующие периоды были найдены новые способы получения таких элементов как ртуть, сера, фосфор, охарактеризованы многие соли, уже были известны и использовались кислота HNO3 и щёлочь NaOH. С раннего Средневековья получает развитие то, что сейчас принято понимать под алхимией, в которой традиционно соединились, наряду с вышеназванными наукообразными компонентами (в смысле современного понимания методологии науки), философские представления эпохи и новые для того времени ремесленные навыки, а также магические и мистические представления; последними, впрочем, и была наделена в отдельных своих проявлениях и особенностях философская мысль той поры. Известными алхимиками того времени были Джабир ибн Хайян (Гебер), Ибн Сина (Авиценна) и Абу Бакр ар-Рази. Ещё в античности, благодаря интенсивному развитию торговли, золото и серебро становятся всеобщим эквивалентом производимых товаров. Трудности, с которыми связано получение этих сравнительно редких металлов, побудили к попыткам практического использования натурфилософских воззрений Аристотеля о преобразовании одних веществ в другие; возникновение учения о «трансмутации», вместе с уже названным Гермесом Трисмегистом, традиция алхимической школы связывала и с его именем. Представления эти претерпели мало изменений вплоть до XIV века. [2] [3]

В VII веке н. э. алхимия проникла в Европу. В то время, как и на протяжении всей истории, у представителей господствовавших слоёв общества особой «популярностью» пользовались предметы роскоши, в особенности — золото, поскольку именно оно являлось, как уже отмечено, эквивалентом торговой оценки. Алхимиков, в числе прочих вопросов, продолжали интересовать способы получения золота из других металлов, а также проблемы их обработки. Вместе с тем, к тому времени арабская алхимия стала отдаляться от практики и утратила влияние. Из-за особенностей технологий, обусловленных, в числе прочего — системой герметических взглядов, различием знаковых систем, терминологии и сугубо корпоративного распространения знаний «алхимическое действо» развивалось очень медленно. Наиболее известными европейскими алхимиками считаются Никола Фламель, Альберт Великий, Джон Ди, Роджер Бэкон и Раймонд Луллий. Эпоха алхимиков ознаменовала получение многих первичных веществ, разработку способов их получения, выделения и очистки. Только в XVI веке, с развитием различных производств, в том числе металлургии, а также фармацевтики, обусловленным возрастанием её роли в медицине, начали появляться исследователи, чья деятельность выразилась существенными преобразованиями в этой науке, которые приблизили становление хорошо осмысленных и актуальных практических методов этой дисциплины. Среди них, прежде всего, следует назвать Георгия Агриколу и Теофраста Бомбаста Парацельса. [2] [3]

Химия как наука

Химия как самостоятельная дисциплина определилась в XVI—XVII веках, после ряда научных открытий, обосновавших механистическую картину мира, развития промышленности, создания фабрик, появления буржуазного общества. Однако из-за того, что химия, в отличие от физики, не могла быть выражена количественно, существовали споры, является ли химия количественной воспроизводимой наукой или это некий иной вид познания. В 1661 году Роберт Бойль создал труд «Химик-скептик», в котором объяснил разность свойств различных веществ тем, что они построены из разных частиц (корпускул), которые и отвечают за свойства вещества. Ван Гельмонт, изучая горение, ввёл понятие газ для вещества, которое образуется при нём, открыл углекислый газ. В 1672 году Бойль открыл, что при обжиге металлов их масса увеличивается, и объяснил это захватом «весомых частиц пламени».

М. В. Ломоносов уже в первой известной своей работе, именно к данной области естествознания отношение имеющей — «Элементы математической химии» (1741), в отличие от большинства химиков своего времени, считавших эту сферу деятельности искусством, классифицирует её как науку, начиная труд свой словами [4] :

Тепло и флогистон. Газы

В начале XVIII века Шталь сформулировал теорию флогистона — вещества, удаляющегося из материалов при их горении.

В 1749 году М. В. Ломоносов написал «Размышления о причине теплоты и холода» (замысел работы относится к 1742—1743 годам — см. его же «Заметки по физике и корпускулярной философии»). Высочайшую оценку этому труду дал Л. Эйлер (письмо 21 ноября 1747 года). В 1848 году профессор Д. М. Перевощиков, обстоятельно излагая важнейшие идеи М. В. Ломоносова, подчёркивает, что его теория теплоты опередила науку на полстолетия («Современник», январь 1848, т. VII, кн. 1, отд. II, с. 41—58) — с мнением этим, до того и в дальнейшем, согласуется мнение многих других исследователей. [4]

В период 1740—1790 годов Лавуазье и Ломоносов [4] химически объяснили процессы горения, окисления и дыхания, доказали, что огонь — не вещество, а следствие процесса. Пруст в 1799—1806 годах сформулировал закон постоянства состава. Гей-Люссак в 1808 открыл закон объёмных отношений (закон Авогадро). Дальтон в труде «Новая система химической философии» (1808—1827) доказал существование атомов, ввёл понятие атомный вес, элемент — как совокупность одинаковых атомов.

Реинкарнация атомарной теории вещества

В 1811 году Авогадро и предложил гипотезу о том, что молекулы элементарных газов состоят из двух одинаковых атомов; позднее на основе этой гипотезы Канниццаро осуществил реформу атомно-молекулярной теории.

В 1869 году, Д. И. Менделеев открыл периодический закон химических элементов и создал периодическую систему химических элементов. Он объяснил понятие химический элемент и показал зависимость атомной массы от свойств элемента. Открытием этого закона он основал химию как количественную науку, а не только как описательную и качественную.

Радиоактивность и спектры

Важную роль в познании структуры вещества сыграли открытия XIX века. Исследование тонкой структуры эмиссионных спектров и спектров поглощения натолкнуло учёных на мысль о их связи со строением атомов веществ. Открытие радиоактивности показало, что некоторые атомы нестабильны (изотопы) и могут самопроизвольно превращаться в новые атомы (радон — «эманация»).

Квантовая химия

Основные понятия

Элементарная частица

Это все частицы, не являющиеся атомными ядрами или атомами (протон — исключение). В узком смысле — частицы, которые нельзя считать состоящими из других частиц (при заданной энергии воздействия/наблюдения). Элементарными частицами также являются электроны (-) и позитроны (+).

Наименьшая частица химического элемента, обладающая всеми его свойствами. Атом состоит из ядра и «облака» электронов вокруг него. Ядро состоит из положительно заряженных протонов и нейтральных нейтронов. Взаимодействуя, атомы могут образовывать молекулы.

Атом — предел химического разложения любого вещества. Простое вещество (если оно не является одноатомным, как, например, гелий He) разлагается на атомы одного вида, сложное вещество — на атомы разных видов.

Атомы неделимы химическим путём.

Молекула

Частица, состоящая из двух или более атомов, которая может самостоятельно существовать. Имеет постоянный качественный и количественный состав. Её свойства зависят от атомов, входящих в её состав, и от характера связей между ними, от молекулярной структуры и от пространственного расположения (изомеры). Может иметь несколько разных состояний и переходить от одного состояния к другому под действием внешних факторов. Свойства вещества, состоящего из определённых молекул, зависят от состояния молекул и от свойств молекулы.

Вещество

В соответствии с классическими научными воззрениями различаются две физические формы существования материи — вещество и поле. Вещество — это форма материи, обладающая массой покоя (масса покоя не равна нулю). Химия изучает большей частью вещества, организованные в атомы, молекулы, ионы и радикалы. Те, в свою очередь, состоят из элементарных частиц: электронов, протонов, нейтронов и т. д.

Простые и сложные вещества. Химические элементы

Среди чистых веществ принято различать простые (состоящие из атомов одного химического элемента) и сложные (образованы из атомов нескольких химических элементов) вещества.

Простые вещества следует отличать от понятий «атом» и «химический элемент».

Химический элемент — это вид атомов с определённым положительным зарядом ядра. Все химические элементы указаны в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева; каждому элементу отвечает свой порядковый (атомный) номер в Периодической системе. Значение порядкового номера элемента и значение заряда ядра атома того же элемента совпадают, то есть химический элемент — это совокупность атомов с одинаковым порядковым номером.

Простые вещества представляют собой формы существования химических элементов в свободном виде; каждому элементу соответствует, как правило, несколько простых веществ (аллотропных форм), которые могут различаться по составу, например атомный кислород O, кислород O2 и озон O3, или по кристаллической решетке, например алмаз и графит для элемента углерод C. Очевидно, что простые вещества могут быть одно- и многоатомными.

Сложные вещества иначе называются химическими соединениями. Этот термин означает, что вещества могут быть получены с помощью химических реакций соединения из простых веществ (химического синтеза) или разделены на элементы в свободном виде (простые вещества) с помощью химических реакций разложения (химического анализа).

Простые вещества представляют собой конечные формы химического разложения сложных веществ. Сложные вещества, образующиеся из простых веществ, не сохраняют химические свойства составляющих веществ.

Суммируя всё сказанное выше, можно записать:

E — простые вещества (элементы в свободном виде),

C — сложные вещества (химические соединения),

S — синтез,

A — анализ.

В настоящее время понятия «синтез» и «анализ» химических веществ используются в более широком смысле. К синтезу относят любой химический процесс, который приводит к получению необходимого вещества и при этом существует возможность его выделения из реакционной смеси. Анализом считается любой химический процесс, позволяющий определить качественный и количественный состав вещества или смеси веществ, то есть установить, из каких элементов составлено данное вещество и каково содержание каждого элемента в этом веществе. Соответственно различают качественный и количественный анализ — две составные части одной из химических наук — аналитической химии.

Металлы и неметаллы

Все химические элементы по их свойствам, то есть свойствам свободных атомов и свойствам образуемых элементами простых и сложных веществ, делят на металлические и неметаллические элементы. Условно к неметаллам относят элементы He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, F, Cl, Br, I, At, O, S, Se, N, P, C и H. К полуметаллам относят B, Si, Ge, As, Sb, Te, иногда — Po. Остальные элементы считаются металлами.

Чистые вещества и смеси веществ

Индивидуальное чистое вещество обладает определённым набором характеристических свойств. От чистых веществ следует отличать смеси веществ, которые могут состоять из двух или большего числа чистых веществ, сохраняющих присущие им свойства.

Смеси веществ делятся на гомогенные (однородные) и гетерогенные (неоднородные).

| Агрегатное состояние составных частей (до образования смеси) | ||

|---|---|---|

| Твёрдое — твёрдое | Твёрдые растворы, сплавы (например латунь, бронза) | Горные породы (например гранит, минералосодержащие руды и др.) |

| Твёрдое — жидкое | Жидкие растворы (например, водные растворы солей) | Твёрдое в жидком — суспензии или взвеси (например, частицы глины в воде, коллоидные растворы) |

| Жидкое в твёрдом — жидкость в пористых телах (например, почвы, грунты) | ||

| Твёрдое — газообразное | Хемосорбированный водород в платине, палладии, сталях | Твёрдое в газообразном — порошки, аэрозоли, в том числе дым, пыль, смог |

| Газообразное в твёрдом — пористые материалы (например, кирпич, пемза) | ||

| Жидкое — твёрдое | Твёрдые жидкости (например, стекло — твёрдое, но всё же жидкость) | Может принимать разную форму и фиксировать её (например, посуда — разной формы и цвета) |

| Жидкое — жидкое | Жидкие растворы (например, уксус — раствор уксусной кислоты в воде) | Двух- и многослойные жидкие системы, эмульсии (например, молоко — капли жидкого жира в воде) |

| Жидкое — газообразное | Жидкие растворы (например, раствор диоксида углерода в воде) | Жидкое в газообразном — аэрозоли жидкости в газе, в том числе туманы |

| Газообразное в жидком — пены (например, мыльная пена) | ||

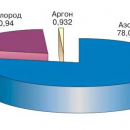

| Газообразное — газообразное | Газовые растворы (смеси любых количеств и любого числа газов), напр. воздух. | Гетерогенная система невозможна |

В гомогенных смесях составные части нельзя обнаружить ни визуально, ни с помощью оптических приборов, поскольку вещества находятся в раздробленном состоянии на микроуровне. Гомогенными смесями являются смеси любых газов и истинные растворы, а также смеси некоторых жидкостей и твёрдых веществ, например сплавы.

В гетерогенных смесях либо визуально, либо с помощью оптических приборов можно различить области (агрегаты) разных веществ, разграниченные поверхностью раздела; каждая из этих областей внутри себя гомогенна. Такие области называются фазой.

Гомогенная смесь состоит из одной фазы, гетерогенная смесь состоит из двух или большего числа фаз.

Гетерогенные смеси, в которых одна фаза в виде отдельных частиц распределена в другой, называются дисперсными системами. В таких системах различают дисперсионную среду (распределяющую среду) и дисперсную фазу (раздробленное в дисперсионной среде вещество).

С помощью физических методов разделения можно провести разделение смесей на их составные части, то есть на чистые вещества.

| Агрегатное состояние составных частей смеси | Физическое свойство, используемое для разделения | Метод разделения |

|---|---|---|

| Твёрдое — твёрдое | Плотность | Отстаивание, седиментация |

| Смачиваемость | Флотация, пенная флотация | |

| Размер частиц | Просеивание | |

| Растворимость | Экстракция, выщелачивание | |

| Магнетизм | Магнитная сепарация | |

| Твёрдое — жидкое | Плотность | Седиментация, декантация (сливание жидкости с осадка), центрифугирование |

| Температура кипения жидкости | Выпаривание, дистилляция, осушка | |

| Размер частиц | Фильтрование | |

| Растворимость твёрдого вещества | Кристаллизация | |

| Твёрдое — газообразное | Плотность | Седиментация, центробежная сепарация |

| Размер частиц | Фильтрование | |

| Электрический заряд | Электрофильтрование | |

| Жидкое — жидкое | Плотность | Отстаивание (в делительной воронке, в маслоотделителе), центрифугирование |

| Температура кипения | Дистилляция | |

| Растворимость | Экстракция | |

| Жидкое — газообразное | Плотность | Седиментация, центробежная сепарация |

| Растворимость газа | Отгонка газа (путём повышения температуры), промывание с помощью другой жидкости | |

| Газообразное — газообразное | Температура конденсации | Конденсация |

| Абсорбируемость | Абсорбция (поглощение объёмом сорбента) | |

| Адсорбируемость | Адсорбция (поглощение поверхностью сорбента) | |

| Размер частиц | Диффузия | |

| Масса | Центрифугирование |

Чистыми веществами называются вещества, которые при проведении физических методов не разделяются на два или более других веществ и не изменяют своих физических свойств.

В природе не существует абсолютно чистых веществ. Например, так называемый особо чистый алюминий ещё содержит 0,001 % примесей других веществ. Таким образом, абсолютно чистое вещество — это абстракция. Правда, когда речь идет о каком-либо веществе, то химия пользуется этой абстракцией, то есть считает, что вещество истинно чистое, хотя практически берется вещество с некоторым содержанием примесей. Конечно, химик должен стремиться использовать в своей практике по возможности чистые вещества, содержащие минимальное количество примесей. Следует учитывать, что даже незначительное содержание примесей может существенно изменить химические свойства вещества.

| Смесь | Сложное вещество |

|---|---|

| Образуется с помощью физического процесса (смешивание чистых веществ) | Образуется с помощью химической реакции (синтез из простых веществ) |

| Свойства чистых веществ, из которых составлена смесь, остаются неизменными | Свойства простых веществ, из которых получено сложное вещество, в последнем не сохраняются |

| Чистые вещества (простые и сложные) могут находиться в смеси в любом массовом соотношении | Элементы, входящие в состав сложного вещества, всегда находятся в определённом массовом отношении |

| Может быть разделена на составные части (чистые вещества) с помощью физических методов | Может быть разложено на составные части (элементы в виде простых веществ) только с помощью химической реакции (анализ) |

Радикал

Это частица (атом или молекула), содержащая один или несколько неспаренных электронов. В большинстве случаев химическая связь образуется при участии двух электронов. Частица, имеющая неспаренный электрон, очень активна и легко образует связи с другими частицами. Поэтому время жизни радикала в среде, как правило, очень мало.

Химическая связь

удерживает атомы или группы атомов друг около друга. Различают несколько видов химической связи: ионную, ковалентную (полярную и неполярную), металлическую, водородную.

Периодический закон

Открыт Д. И. Менделеевым 1 марта 1869 года. Современная формулировка: Свойства элементов, а также образуемых ими соединений находятся в периодической зависимости от зарядов ядер их атомов.

Химические реакции

Процессы, протекающие в химическом веществе, или в смесях различных веществ, представляют собой химические реакции. При протекании химических реакций всегда образуются новые вещества.

В сущности это процесс изменения структуры молекулы. В результате реакции количество атомов в молекуле может увеличиваться (синтез), уменьшаться (разложение) или оставаться постоянным (изомеризация, перегруппировка). В ходе реакции изменяются связи между атомами и порядок размещения атомов в молекулах.

Химические реакции выявляют и характеризуют химические свойства данного вещества.

Исходные вещества, взятые для проведения химической реакции, называются реагентами, а новые вещества, образующиеся в результате химической реакции, — продуктами реакции. В общем виде химическая реакция изображается так:

Химия изучает и описывает эти процессы как в макромасштабе, на уровне макроколичеств веществ, так и в микромасштабе, на атомно-молекулярном уровне. Внешние проявления химических процессов, протекающих в макромасштабе, нельзя непосредственно перенести на микроуровень взаимодействия веществ и однозначно их интерпретировать, однако такие переходы возможны при правильном использовании специальных химических законов, присущих только микрообласти (атомам, молекулам, ионам, взятым в единичных количествах).

Номенклатура

Это свод правил наименования химических соединений. Поскольку общее число известных соединений больше 20 млн, и их число принципиально неограниченно, необходимо пользоваться чёткими правилами при их наименовании, чтобы по названию можно было воспроизвести их структуру. Существует несколько вариантов наименования органических и неорганических соединений, но стандартом считается номенклатура IUPAC.

Разделы химии

Современная химия — настолько обширная область естествознания, что многие её разделы по существу представляют собой самостоятельные, хотя и тесно взаимосвязанные научные дисциплины.

По признаку изучаемых объектов (веществ) химию принято делить на неорганическую и органическую. Объяснением сущности химических явлений и установлением их общих закономерностей на основе физических принципов и экспериментальных данных занимается физическая химия, включающая квантовую химию, электрохимию, химическую термодинамику, химическую кинетику. Самостоятельными разделами являются также аналитическая и коллоидная химия (см. ниже перечень разделов).

Технологические основы современных производств излагает химическая технология — наука об экономичных методах и средствах промышленной химической переработки готовых природных материалов и искусственного получения химических продуктов, не встречающихся в окружающей природе.

Сочетание химии с другими смежными естественными науками представляют собой биохимия, биоорганическая химия, геохимия, радиационная химия, фотохимия и др.

Общенаучные основы химических методов разрабатываются в теории познания и методологии науки.

Химическая технология

Методы физико-химического анализа

См. сравнение и полную классификацию методов анализа в основной статье Аналитическая химия, а также в частности: