Чем занимались аристократы в 19 веке

Об аристократии и не только

Если внимательно посмотреть на жизнь дворян 19 века, то не такая уж она была сладкой. Были, конечно, помещики, жившие за счет труда своих крепостных, были и аристократы-бездельники, но большая часть дворян служила. Как-никак дворяне происходят из служилых людей. Кто-то, конечно, имел возможность не служить. Но для большинства дворян не служить считалось стыдно. Служба для дворян (особенно во времена Петра) стала нормой. И каждый дворянин служил отечеству, как мог: кто в гражданской службе, кто в военной. Подготовка к службе начиналась с ранних лет. Поэтому жизнь у дворянских детей не была сладкой. Дворян с детства муштровали: их учили иностранным языкам, разным наукам, правилам этикета. Дворяне считались элитой, но в то же время они не были отгорожены от народа: у них были няни-простолюдинки, например, как Арина Родионовна у Пушкина. Когда наступала война, дворяне разделяли судьбу народа: шли воевать за отчизну. Дворяне-офицеры стояли под теми же пулями, что и мужики-солдаты. Были дворяне, которые не брезговали физическим трудом. Я говорю не только о мелкой шляхте (это явление белорусско-польских земель), но и о российских дворянах, например о графе Толстом, который, как известно, ходил за плугом. Да что дворяне! Первый дворянин государства, царь Николай Второй, как известно не был белоручкой: занимался физическим трудом и приучал к нему своих детей. Так было до революции. А что можно сказать о нынешнем времени? Что можно сказать о современной элите – о буржуазии? Мне кажется никакой дворянин, никакой царь не был так далек от народа, как какой-нибудь современный буржуа. Дворянин изучал отечественную историю, его учили любить свою родину и заботиться о ее благе. Дворяне в большинстве своем не отделяли своей судьбы от судьбы страны. Патриотизм для дворян был нормой. Современный же буржуа заботится только о себе, и ему нет никакого дела ни до отечества, ни до ее истории, ни до ее народа. И в этом трагедия нашего времени.

У обывателей психология трусов. Обыватели боятся быть не такими, как все, боятся иметь свое личное мнение, иметь свой голос, боятся думать о высоком, бояться творить…Страх – вот стержень и стимул обывателя. Обыватели ходят на работу не из-за страха обленеть и деградировать, а из-за страха стать нищими. Была бы возможность не работать, обыватель бы не работал, прожигал бы жизнь, купался бы в роскоши, не считая это дурным. И лишь единицы занимались бы самообразованием и саморазвитием, искусством и науками, меценатством и благотворительностью, и думали не только о себе, но и о своих ближних…

Былая аристократия обладала привилегиями, имела права и независимость. Будучи свободной, она занималась искусством, наукой, просвещением. Плебс завидовал аристократии, желая уравняться с нею в правах. Произошла революция, наступило равенство, плебеи получили долгожданные права, буржуа заняло место аристократии, но что эта новоявленная аристократия могла и может предложить? Былая аристократия хотя бы имела вкус, была благородной по духу, тянулась к искусству, занималась меценатством. А новая аристократия – выбившаяся буржуазия – живет лишь для себя. И дальше золотого унитаза и дорогих машин ее фантазия не простирается. С такой аристократией мы далеко не уйдем.

Гитлер ошибался в том, что есть народ-аристократ, а есть народ-раб. Нет народа-аристократа и нет народа-раба. В каждом народе есть свои аристократы и в каждом народе есть свои рабы. Если бы не случились революции в России и в Германии, если бы у власти оставалась аристократия, нацизм бы не поднял голову, ибо, на мой взгляд, нацизм есть порождение ума раба. Никакой аристократ не додумался бы до такого, что есть народ-аристократ, а есть народ-раб. Ему, аристократу, ни к чему было бы так думать.

Быть рабом стыдно. Но являться рабовладельцем еще более стыдно, чем быть рабом.

Мещане подражают дворянам, но это чисто внешнее подражание.

Жениться лучше на дворянках: у них меньше понтов.

Быть богатым еще не означает быть аристократом. Быть аристократом – это прежде всего иметь вкус.

Настоящие аристократы служат идее. Этим они и отличаются от буржуазии, живущей, в основном, для себя.

Конечно, есть и теперь такие паны, которые к себе на вы обращаются. Но надо понимать: в наше время бьют не по гербовнику, а по морде!

Что может быть пошлее сытого буржуа?

Нет худшего пана, чем вчерашний холоп, ставший паном.

Чем питались русские богачи 18-19 веков: странные блюда, которые не дожили до наших дней. И чем довольствовались бедные крестьяне

Если вы думаете, что пару веков назад люди не знали деликатесов, то глубоко заблуждаетесь. Уже в те времена люди питались диковинными блюдами, которые могли отведать далеко не все.

Чем же питались русские богачи в 18-19 веках? Давайте поговорим об их любимых блюдах.

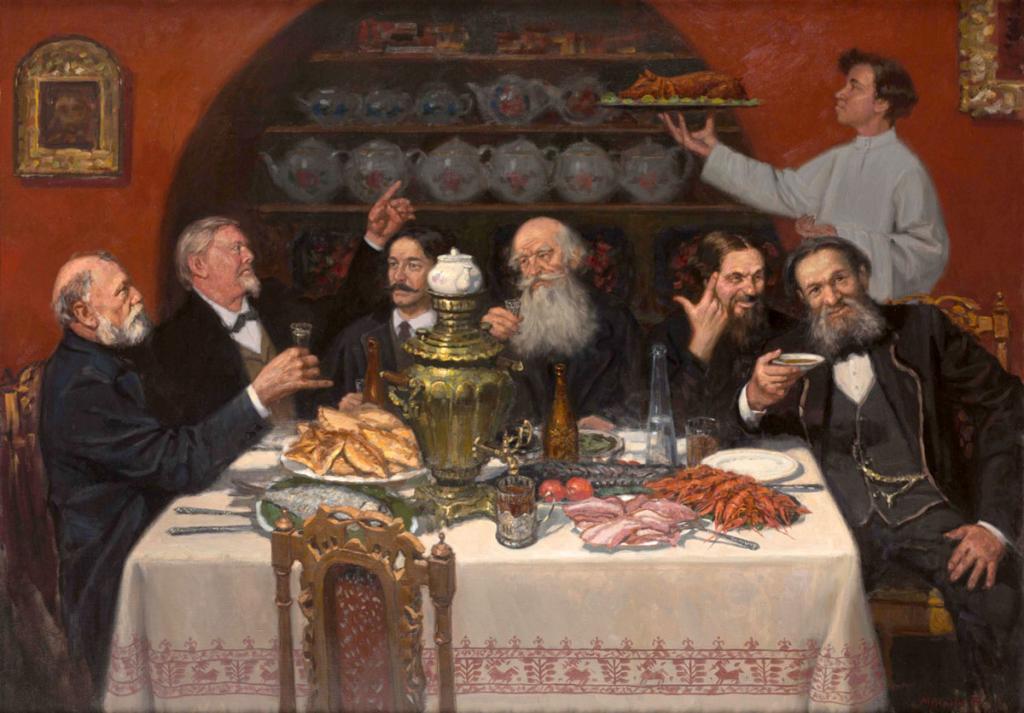

Как выглядело застолье русского аристократа

В 18-19 веках каждый уважаемый человек обязан был разбираться в тонкостях гастрономии. Если уже садились за стол, то соблюдали все правила, а если приглашали к трапезе кого-то постороннего, тогда тем более все организовывалось по высшему разряду.

К застолью аристократам подавали и первое, и второе, и третье. На первое был суп (чаще всего щи в сочетании с трюфельным паштетом), а на второе — отварная рыба (богачи очень любили есть осетрину). На третье подавались отварные овощи (например, спаржа, которую любили русские аристократы). Второе и третье запивалось виноградным вином (лафитом). Только после третьего подавали запеченную дичь (например, рябчиков) и сытные салаты. В 18-м веке на русских столах появились соусы (один из них, жульен, готовят и сегодня).

Все это пиршество завершалось распитием кофе с ликером, нередко в завершение трапезы подавались свежие фрукты. И это еще не меню званого ужина.

А что же подавалось во время званого ужина? Типичный праздничный стол русского дворянина ярко описывает Г. Державин в своем стихотворении «Евгению. Жизнь Званская»:

Я обозреваю стол – и вижу разных блюд

Цветник, поставленный узором:

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,

Румяно-желт пирог, сыр белый.

Что смоль янтарь-икра, и с голубым пером

Там щука пестрая – прекрасны!

Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус,

Но не обилием иль чуждых стран приправой,

А что опрятно все и представляет Русь:

Припас домашний, свежий, здравый…

Аристократы никогда никуда не торопились — ели медленно и понемногу.

В дворянских семьях обеденным временем считался период между 2-3 часами дня. Прием пищи мог длиться несколько часов.

Постепенно продолжительность трапез стала сокращаться. К ним перестали относиться как к искусству, священнодействию — обед стал лишь способом утоления чувства голода.

Блюда, о которых мы не знаем

Ели представители русской знати и такие блюда, о которых мы сейчас и знать не можем — даже не слышали о них (за исключением некоторых упомянутых в произведениях русских классиков).

Например, сейчас никто не подает на стол страсбургский пирог, упомянутый в романе «Евгений Онегин». Это даже не пирог, а консервированный паштет из гусиной печени.

Богачи любили есть лабардан (треска, приготовленная особым образом) и пить оршад (миндальное молоко с сахаром) или сбитень (мед с пряностями).

Шик для одиноких аристократов

В 18-19 веках не все богачи имели семьи — были и одиночки. Сами себе они не готовили — пользовались либо услугами личных поваров, либо шли в рестораны. Там же собиралась золотая молодежь того времени, чтобы устраивать шумные пиры (яркий пример такого заведения — полюбившийся всем в середине 19-го века ресторан «Талона» на Невском проспекте Санкт-Петербурга, где очень шумно обедали и пили только сливки общества).

В 18 веке как раз начала развиваться культура общественного питания. Вот так вот выглядели первые рестораны.

В дорогих ресторанах подавали преимущественно блюда европейской кухни. В трактирах еда была немного дешевле и более традиционная, русская.

А что же ели обычные крестьяне?

Крестьяне сами пекли хлеб из пшеницы, выращенной на своей земле, варили кислые щи и парили овощи. Некоторые крестьяне, живущие недалеко от водоемов, могли ловить рыбу и варить или запекать ее. А еще крестьяне ели много кур и индюков, которых выращивали самостоятельно.

Отдельное внимание нужно уделить особым крестьянским напиткам — тюри (хлебные крошки, вымоченные в квасе) и кислые щи (да-да, щи они еще и пили — так называли крепко бродящий квас, о котором говорится в «Мертвых душах» у Гоголя).

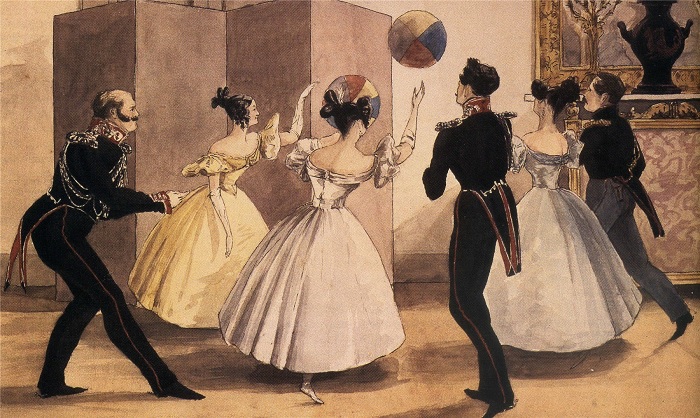

Чем забавлялись аристократы в светских салонах XIX века

Играть любят не только дети, но и люди постарше. Так было всегда, просто взрослые и детские игры отличаются по своему содержанию. В России в светских салонах XIX века люди собирались не только для того, чтобы порассуждать о политике и экономике, но и для развлечения. Читайте, что такое пузеля, как можно было поехать в Париж на выставку, не выходя из-за стола, какие невинные игры были популярны и почему они так назывались.

«Почта в шляпе» – источник каламбуров и летающие пальцы за круглым столом

Главным в салонной игре было хорошее настроение.

Очень модной была игра под названием «Почта в шляпе». Все присутствующие получали по листку бумаги, на нем следовало написать свой вопрос. После этого записочки складывались в шляпу и тщательно перемешивались. Затем игроки по очереди вынимали бумажки, но не разворачивали, а писали ответ на вопрос на другой стороне. Обработанные записки складывались в другой головной убор, до тех пор, пока к вопросы не заканчивались. Тогда бумажки вынимались, вслух прочитывались вопросы и совершенно неожиданные ответы, раздавался громкий смех – так очень часто возникали забавные каламбуры.

Еще одна веселая игра называлась «Летающие птицы». Участники рассаживались вокруг круглого стола и клали на него указательные пальцы. Назначался водящий, в задачу которого входило перечисление одушевлённых и неодушевлённых предметов. Если он называл предмет, который способен летать, игроки должны мы были поднять свой палец со стола. Когда кто-то ошибался, например, палец полетел вверх при слове «огород», значит это проигрыш.

За столом: «В Париж на выставку», гусек и лото

Игра в лото была очень популярна.

Очень нравились посетителям салонов настольные игры. Их было много и все они состояли из игрового поля, фигурок, и кубика, с помощью которого можно была начислить очки или высчитать, на сколько шагов фигурка может быть передвинута. Есть мнение, что настольные игры произошли от старинной русской игры «гусек», то есть гусь, смысл которой был в передвижении к финишу и одновременном собирании по дороге симпатичных птиц.

Настольная игра часто отражала идеи путешествия. К примеру, знаменитая «В Париж на выставку» – игроки должны были ехать в столицу Франции, чтобы не опоздать к началу выставки достижений хозяйства. Ну и, конечно же, лото. Завезенное в XVIII веке из солнечной Италии, оно сразу пришлось по душе жителям России. Во многих домах была это игра, семейные вечера проходили за приятным соревнованием. Правила просты и неизменны до сих пор. Все игроки получают карточки, на которых написаны числа, а ведущий вытаскивает из мешочка деревянные бочонки и называет номера, которые нужно зачеркнуть. Выигрывает тот, кому удается первым «забить» ряд по горизонтали. В XIX веке лото было невероятно популярным, в него играли на деньги, проигрывая целые состояния. Из-за этого азартная забава была запрещена в общественных местах.

Пузеля никакого отношения к пузу не имеют

Пузеля или пузели – это пазлы, которые сегодня продаются повсюду.

Сегодня эта игра называется пазлы. А в 19 веке она носила забавное имя «пузеля». Изобретена она была английским картографом Спилсбери, который умудрился приклеить географическую карту на широкую доску, потом распилить её на части и предложить своим детишкам собрать ее заново из кусочков. В России пазлы быстро завоевали популярность в салонах. Называли их либо пузели (так звучит на немецком), либо пузеля (а это на французский манер).

Люди сосредоточенно собирали не только карты, но и пейзажи, натюрморты, другие красивые картинки. Чем сложнее были вырезаны кусочки, тем интереснее игра. Она помогала развивать художественное мышление, тренировала усидчивость, приносила удовольствие. Поэтому пазлы собирают взрослые и дети во всем мире и поныне.

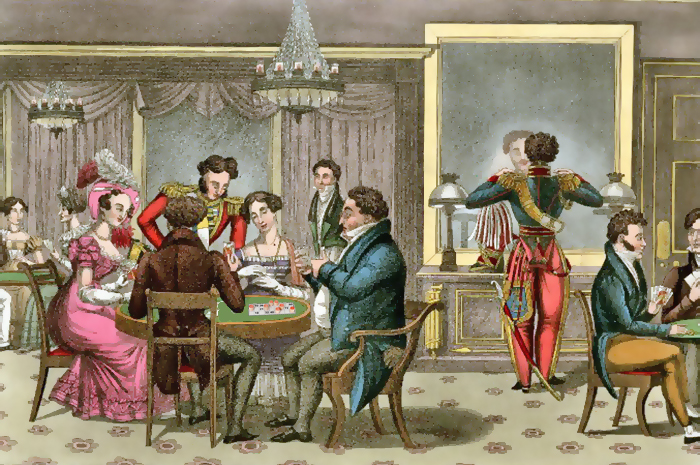

Коварные карты: игровая зависимость уже существовала

Карты считались непристойной игрой.

Карточные игры нравились очень многим, но в 19 веке их считали непристойными. Они даже носили такие громкие названия как «растлитель нравов», «тормоз просвещения» и «позор гостиных». В некоторых салонах карты были запрещены, а в других, наоборот, приветствовались. Существовавшие тогда книги по светскому этикету содержали в себе советы для молодых людей, предупреждающие о коварности карт – об игровой зависимости знали уже тогда. Тем не менее в карты играли мужчины и женщины, молодые и старые, богатые и бедные.

Азартные карточные игры подразделялись на те, в которой все зависит от игрока и его умения быстро соображать, и на случайные, которые были сродни современным игровым автоматам, то есть выиграть мог любой. В русской литературе есть много примеров, связанных с картами. Взять хотя бы «Пиковую даму» – Герман был игроком. Арбенин из «Маскарада» Лермонтова тоже, а также Гоголевский Хлестаков из «Ревизора» и многие другие. Самыми известными играми со случайным исходом были штосс и фараон.

Невинные игры: Горелки, фанты да рифмы

Невинными называли подвижные игры.

Существовали так называемые «невинные игры». По-французски их называли petits-jeux и точный перевод был «маленькие игры». Это были подвижные забавы, обычно не слишком длительные. Пришли они из народа, и приобрели некоторый салонный лоск. Например, самая любимая игра – это горелки. А наиболее популярными были фанты, в которые играют и сегодня. Игроки должны были сложить свои фанты в какую-то емкость, чаще всего в шляпу. Затем ведущий закрывал глаза и вытаскивал фант, принадлежащий определенному человеку. Перед этим потенциальному хозяину фанта давались различные, порой очень смешные задания – попрыгать на одной ноге вдоль всей комнаты, кукарекнуть, замычать и так далее.

Не слишком подвижная, но весьма невинная игра – рифмы. Игроки садились в круг. Один из них брал платок и неожиданно бросал другому. При этом нужно было произнести какое-то слово. Тот, к кому летел платочек, должен был обязательно поймать его и при этом ответить чётко в рифму. Так платок летал по кругу, собирая смешные слова. Очень интересно было загадывать сложное словечко, к которому непросто было подобрать рифму.

Интересности 16 октября, 2020 1 428 просмотров

На что тратили деньги миллионеры XIX века

Для богатейших людей Золотого века существовало лишь одно правило – только деньги имеют значение. Неважно, как их тратили – выращивали цветы в оранжереях английского замка и переправляли в Америку или выкладывали непомерную сумму за один ужин – ключевым было само наличие денег. Социальный статус был всем, главное было показать, каким богатством вы обладаете. Так на что же тратила деньги элита XIX века?

1. Столовое золото и серебро

У аристократов XIX века обязательно имелась столовая посуда из драгоценных металлов. Обычно такую посуду держали запертой в серванте и доставали по особым случаям.

2. Лошади

До распространения автомобилей главным способом передвижения были лошади. Богатые люди держали огромные конюшни при своих домах. Как правило, у каждого члена семьи была, по крайней мере, одна лошадь. При дворе также имелись лошади для экипажей и лошади для работы на земле.

3. Экипажи

В те времена экипажи были таким же показателем достатка, как и автомобили сегодня. Владеть экипажем само по себе было дорого, не говоря уже о комфортных и богато украшенных каретах. Чем богаче и вычурнее был украшен экипаж, тем почтительнее было отношение к его хозяину. Даже упомянуть в беседе, что держишь экипаж, считалось знаком статуса.

4. Свечи и лампы

В отсутствие электричества было просто необходимо иметь свечи и масляные лампы, чтобы не сидеть без света вечерами. Со временем станут популярны газовые лампы, а до этого для освещения в основном использовались свечи. Содержать огромное количество ламп и свечей для освещения целого дома – задача не из лёгких, поэтому многие состоятельные люди держали отдельного человека, чтобы следить за всем этим.

5. Домашние питомцы

Богачи обожали своих домашних питомцев не меньше других своих сокровищ. Одна из миллионерш XIX века, миссис Фиш, устроила великолепный обед по поводу дня рождения своей собаки и подарила ей ошейник стоимостью 15 тысяч долларов. Поистине расточительность XIX-го века не знала границ.

6. Званые обеды

Было очень статусным устраивать званые обеды, которые продумывались до мельчайших деталей. Подавались не меньше десяти блюд, несколько официантов и дворецких следили, чтобы всё шло по плану. Чем лучше поданы еда и напитки, тем почтительнее будет отношение к хозяину. На один такой обед тратилось около 10 тысяч долларов (230 тысяч в современном эквиваленте).

7. Слуги

Для аристократа XIX-го века было просто немыслимо обходиться хотя бы без одного слуги, а в самых высоких кругах держали по несколько. Был женский персонал: повара, кухарки, горничные и гувернантки для детей и мужской персонал: лакеи, конюхи, егеря, кучера и пажи. Дворецкий был поставлен следить за мужским персоналом, а домоправительница – за женским. За всех слуг в доме отвечал стюард.

8. Одежда

Одежда была призвана производить впечатление на аристократическое общество, необычайно важным было выглядеть с иголочки. Женщины имели бесчисленное количество платьев, их меняли по пять раз на день в зависимости от обстоятельств и времени суток. Мужчины одевались в красивые костюмы и ни в коем случае не выходили из дому без трости. Чем дороже и изысканнее был туалет, тем лучше.

9. Уголь

В поместьях XIX-го века в основном не было центрального отопления, а если и было, то только на первом этаже. Поэтому гостям и хозяевам поместья приходилось использовать уголь для отопления отдельных комнат. Чем больше дом и количество гостей, тем больше слуг были заняты ношением угля в комнаты. На поместье с тридцатью комнатами уходило до тонны угля в день.

10. Меценатство

Особым знаком статуса и образованности было меценатство. В то время государство не финансировало музеи и театры, поэтому поддерживать такие учреждения было задачей аристократии. Среди состоятельных фамилий доходило и до соревнований: кто построил лучший музей или внёс больший материальный вклад в искусство.

11. Вино

Вино стало символом богатства и элегантности не только во Франции, но и в Соединённых Штатах. Порой богачи выкупали себе целые виноградники, чтобы заполнять погреба лучшими винами Франции. Подавая вина лучших сортов за обедом, аристократы ещё раз демонстрировали своё богатство приглашённым.

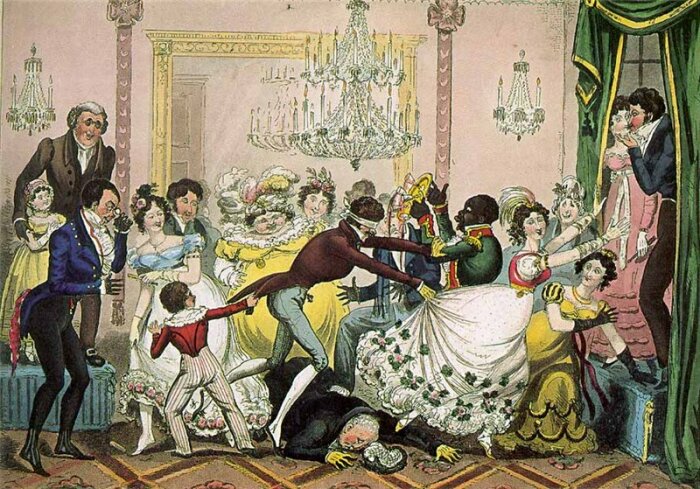

12. Развлечения

Богачи-аристократы не только финансировали спектакли и выставки, но и любили посещать их. Буквально все состоятельные люди постоянно проводили время в театрах и музеях, и чем лучше места, тем богаче и влиятельнее публика, их занимающая. Таким образом, даже вечер в опере превращался в демонстрацию богатства и могущества.

13. Балы

Проведение грандиозного бала требовало просто бесконечного количества денег. Чем больше и богаче был бал, тем восхищённее о тебе станут говорить на следующее утро. Изысканные блюда, лучшие музыканты, великолепное украшение зала – всё это непомерные траты. Некоторые даже дарили гостям подарки, какую-нибудь «мелочь» вроде бриллиантовых ожерелий или сигар, скрученных из крупных банкнот.

14. Мебель

Дома XIX века были просто заставлены мебелью, причём большинство предметов не имели никакой пользы, кроме того, что выглядели дорого. В богатых кругах того времени была в моде изысканная мебель, искусные ковры и тяжёлые портьеры (тем более они защищали дорогие ковры от выгорания и молочно белую кожу дам от нежелательного загара). Каждая комната была заставлена мебелью, больше служившей на показ, чем для удобства.

15. Драгоценности

Ювелирные украшения были, как и многое другое, символом статуса. Чем лучше и дороже металл и камни драгоценностей, тем выше ваше положение в обществе. Бриллианты и цветные драгоценные камни ценились высоко, впрочем, как и другие классические ювелирные изделия из редких экзотических материалов.

16. Титулы

В XIX веке предприниматели Америки были просто неправдоподобно богаты и имели буквально всё, что можно было купить за деньги. Однако им хотелось ещё и дворянских титулов. Поэтому развилась целая промышленность, помогающая богатым дочерям выходить замуж за обедневших британских дворян. Огромные деньги отдавались в приданое, чтобы заполучить титул для дочери.

17. Произведения искусства

Ещё аристократы любили путешествовать и привозили с собой из поездок сотни и тысячи разных гравюр. Огромное количество денег тратилось на картины, гравюры, гобелены, статуи и другие всевозможные произведения искусства.

18. Загородные дома

Аристократия следовала моде на лучшие вечера и места для отдыха. Зачастую они покупали поместья недалеко друг от друга, чтобы иметь возможность регулярно посещать званые вечера. Если в каком-то месте часто отдыхали высокопоставленные особы, вероятнее всего многие аристократы в скором времени приобретали дома именно там.

19. Растения

Букеты украшали каждый стол, были весьма популярны сады и оранжереи. У одного короля в те времена даже были высажены у дома привезённые взрослые деревья, создавая собственный мини-лес. Также на территории, прилегающей к дому, были устроены искусственные дамбы и озёра, чтобы сделать более живописным простой ландшафт, на котором дом был построен.

Глава 1. Девятнадцатый век: вызов брошен и принят

Глава 1. Девятнадцатый век: вызов брошен и принят

Девятнадцатый век был хорошим временем для аристократии. По сравнению с предшествовавшими поколениями, господствовавшими над обществом в пору расцвета этого высшего класса, дворянина эпохи королевы Виктории ожидало, по всей видимости, более долгое, более комфортабельное и менее опасное существование. Однако, как правящий класс, дворянство утрачивало свои позиции. Эта утрата, как в Британии, так и в Германии и России, свершилась не в одночасье: в девятнадцатый век аристократия входила, владея огромным богатством, властью и статусом; и прошло немало времени, прежде чем дворяне превратились в малозначительных членов общества. В Британии, Германии и России упадок аристократии шел с различной скоростью. По-разному развивался и сам процесс, намечались даже периоды, когда казалось, он поворачивал вспять. Тем не менее история европейской аристократии между 1815 и 1914 годами — это история класса, которому открыто и сознательно приходилось обороняться.

Наступление на аристократию началось во второй половине восемнадцатого века. Просвещение отвергло представление о том, будто мировой порядок есть отражение божественной воли. Целью человеческой жизни стало счастье на земле, а не спасение на небесах. Не первородный грех был виною юдоли человеческой, а неправильное устройство правления, общества и экономики. Благоразумным людям доброй воли надлежало добиваться переустройства общества. Их достоинство и престиж должен был определяться тем вкладом, какой внесен ими в это важнейшее дело. Традиционные ценности, наследственные права и сословные привилегии препятствовали созданию благоустроенного общества и подлежали искоренению. Аристократам пора было прекратить чваниться своим рождением, фанатической преданностью роду и классу. Им следовало стать гражданами и воспитывать в себе простоту, доброту и трудолюбие.

Подобные доктрины подрывали устои, на которых зиждился старый режим. И угроза их многократно возросла, когда во Франции разразилась революция. До тех пор Франция являлась величайшей из всех абсолютных монархий Европы. Ее двор, аристократия и культура были в глазах дворянства других стран образцом для подражания. В восемнадцатом веке французский язык был обиходным среди немецких и русских дворян, которые смотрели на собственную культуру и родной язык как на провинциальные и плебейские. Лютая расправа с Бурбонами во имя свободы, равенства и братства произвели страшное впечатление. Права человека уже сами по себе представляли угрозу, а реализуемые посредством террора и распространяемые по континенту армиями мощнейшей европейской державы вселяли ужас.

Правда, Бонапарт притушил многие радикальные идеи, проповедуемые революцией. Милитаризованная, ориентированная на государственную службу империя, которую он создал, во многих отношениях приблизила французский абсолютизм к военно-бюрократическим монархиям, какими были Пруссия и Россия[3]. Однако даже бонапартистский «просвещенный» деспотизм сохранял ряд аспектов, которые пришлись весьма не по вкусу традиционной аристократии; среди них следует назвать фискальное и правовое равноправие, а также централизацию и бюрократизацию правления. К тому же, ни тирания Бонапарта, ни победа консервативных сил в 1814–1815 годах не смогли стереть из памяти воспоминания о годах 1789–1794, равно как и мифы, вдохновляющие идеи и образцы, которые эти годы завещали последующим поколениям европейских радикалов.

Весь девятнадцатый век тень 1789 года лежала на европейской аристократии. Уже никогда политика этого класса не будет столь безмятежно беспечной. До революции французская аристократия охотно впитывала многие ценности Просвещения. В особенности это относится к плутократической элите придворной аристократии. В этих кругах в ходу было презрение к религии и традиционным ритуалам, окружавшим трон и укреплявшим его престиж. «Бравировать радикализмом» вошло в моду, обеспечивая могущественных благожелателей всем, кто нападал на тиранию правительства и религиозный обскурантизм или выступал поборником прославляемой Руссо чувствительности и простоты. Более того, многие властительные аристократы искренне исповедовали принципы конституционной монархии, меж тем как провинциальное дворянство стояло за меритократию, то есть за власть людей, выдающихся умом и талантом, за то, чтобы именно таким людям был открыт путь наверх, а не придворным, захватившим высшие посты в армии и флоте. Главные консервативные «силы» — монархия, аристократия, поместное дворянство и церковь — были полностью разъединены, и их внутренние раздоры явились исходной причиной падения старого режима[4].

Еще до 1789 года авторы консервативного толка стали выстраивать аргументы против идей Просвещения[6]. Но именно в первые годы после революции появились основополагающие работы консервативных мыслителей девятнадцатого века. Из этих трудов наиболее известна книга Эдмунда Берка «Размышления о французской революции» (1790); и его защите вековых национальных устоев полностью отвечали голоса, прозвучавшие как в Германии, так и в России. Общим для всех этих трудов темами были: уникальность национальных традиций; опасность попытки преобразовать общество по чисто головным схемам; мудрость обычая, установившегося уклада и религии, которые являются столпами стабильности в обществе и личного благополучия. Записка «О древней и новой России» Н. М. Карамзина, где защищается вековой союз монархии и поместного дворянства против растущей силы пропитанного духом рационализма и реформизма чиновничества, по мысли в точности соответствует попытке Берка сохранить английский уклад, оградив его от доморощенных апологетов французских начал[7].

Пока правительственные, социальные и церковные элиты сохраняли единство, у революции снизу было мало шансов на успех в обществах, где подавляющее большинство населения составляли связанные обычаями, полуграмотные крестьяне. Но в Девятнадцатом веке революционные преобразования в промышленности, средствах связи и образовании изменили Европу, создав массовую базу для «идей 1789 года», создав общество, над которым аристократия уже не могла властвовать в традиционной манере.

К 1851 году более половины населения Англии жило в городах, а в Германии это произошло к 1900 году. Даже в многоземельной России одна пятая населения к 1914 году рассталась с деревней. Став рабочим классом, живущим в городах, переселенцы освобождались от надзора со стороны аристократии и государственной церкви — освобождались как раз в тот момент, когда рабочие стали подвергаться беспрецедентным дисциплинарным мерам и терпели крайние невзгоды от фабричной и трущобной жизни, в тот момент, когда, в сущности, коренным образом преображался менталитет как работников, так и хозяев. Рабочий класс мог подпасть под влияние крупных предпринимателей или же профсоюзных деятелей и социалистов; и в том и в другом случае с контролем над ними аристократии было покончено.

Еще более серьезной проблемой, не заставившей себя ждать, явилась новая промышленная, торговая и финансовая буржуазия. Очень быстро промышленность, финансы и торговля стали приносить такие доходы, каких сельское хозяйство никак не могло достичь. К последней четверти девятнадцатого века это было уже полностью ясно и в Британии, и в Германии, и в России. В любом капиталистическом обществе, даже при абсолютной монархии, деньгами покупалось покровительство и влияние. На деньги же приобретались образование и культура вместе с уверенностью в будущем, досугом и опытом, необходимым тем, кто стремился управлять обществом. Карл Маркс мыслил вполне логично, когда полагал, что в Европе аристократию как правящий класс вытеснит новая буржуазия. Почему она к 1914 году не выполнила эту задачу до конца — один из вопросов, на который мы постараемся ответить в этой книге[8].

Быстрый рост буржуазии и рабочего класса был одним из очевиднейших вызовов господству аристократии в викторианский и эдвардианский периоды, и все же не самой кардинальной угрозой. Общество становилось слишком сложным, чтобы аристократы могли справиться с его управлением[9]. Наступал век профессионалов и экспертов — тех, кого Берк назвал софистами, экономистами, калькуляторами. Промышленная революция и введение всеобщей воинской повинности преобразовали военное искусство, существенно увеличив значение артиллеристов, технического персонала и интендантов. Чтобы организовать, снабдить, мобилизовать, обеспечить транспортировку и управление современной массовой армии требовались опыт и умение специально обученных штабных офицеров. К 1900 году европейские военные учреждения управлялись людьми со специальным знанием или, по крайней мере, в принципе отличавшихся умом и талантом (так называемая меритократия). Даже в монархиях аристократическим beau sabreur[10] отводилась декоративная роль — служба в очень небольшом числе гвардейских кавалерийских полков и при королевских дворах[11].

Если в обновляемом мире аристократические ценности оказались под угрозой невостребованности даже в армии, то это тем более относилось к обществу в целом. В промышленности, науке, медицине, юриспруденции, технике, даже в сельском хозяйстве появилась масса специалистов, к чьим мнениям, чтобы современное общество управлялось эффективно, необходимо было прислушиваться. Управление и политика сами по себе все больше становились занятиями, требующими специальных знаний, меж тем как государственная бюрократия, особенно в континентальной Европе, увеличила свой контингент и его специализацию, а с появлением массового электората мобилизация общественного мнения превратилась в грязную, поглощающую много времени и все более профессиональную работу. Аристократии недоставало нужного числа людей, чтобы заполнить все руководящие и значимые посты, создаваемые промышленным обществом. К тому же, некоторые из этих постов в силу аристократических традиций, воспитания и культуры были для аристократа неприемлемы, в особенности, если за них приходилось вести борьбу, открыто состязаясь с представителями образованных средних классов. Но даже если аристократия оказалась бы способной взять на себя главенствующую роль в ряде отраслей промышленности и в сферах профессиональных знаний, то в процессе руководства ими, она неизбежно в значительной степени утратила бы свою функциональную и культурную гомогенность, всегда отличавшую в Европе этот традиционный правящий класс.

Когда аристократия столкнулась с обновляемым миром, несколько факторов сыграли решающую роль для ее способности выжить и сохранить — хотя бы частично — прежнее превосходство. Самым важным в капиталистическом обществе было сберечь накопленные богатства и собственность. Чтобы достичь этого, требовалось преобразовать сельскохозяйственные поместья в прибыльные капиталистические предприятия и выдержать две великие сельскохозяйственные депрессии, разразившиеся в девятнадцатом веке. Но даже при благополучном исходе по обоим пунктам, между основной массой сельской аристократии и узким слоем элиты, состоящим из магнатов с капиталами, вложенными в промышленность и городскую собственность, или владельцами таких крупных состояний, что часть их можно было обратить в акции и облигации, неизбежно образовалась бы пропасть. Эта пропасть отщепила бы поместное дворянство от его традиционного ядра — высшей аристократии и, более того, расколола и само это ядро, многие члены которого оказались бы по части благосостояния далеко позади новой финансовой и промышленной элиты.

Было бы в порядке вещей, чтобы богатые аристократы главенствовали в высшем свете. Богатство, родовые титулы, уверенность в своем общественном положении и хорошие манеры — все это вместе с господством при королевских дворах составляло весьма весомое сочетание. Возможность контролировать доступ в гостиные, — клубы или соответствующие конклавы на скачках являлась формой власти над обществом и средством навязывать аристократические манеры и даже ценности новым восходящим элитам. Однако эффективность власти, которой владела аристократия, зависела от ряда факторов. Если высшее общество этнически отличалось от новых элит, оно со временем вполне могло быть отодвинуто в сторону, как это и случилось в Чехии, Прибалтийских странах и Южной Ирландии; если новые элиты обладали собственной контркультурой или географической базой, то и в этих случаях следовало ожидать такого же результата. Вместо единственной однородной по своему составу элиты, воодушевляемой, в большей или меньшей степени, присущей аристократии культурой, могли появиться несколько группировок с различными ценностями и разным базисом. Так получилось в имперской России.

Даже там, где «аристократическая» и «буржуазная» культура сильно воздействовали друг на друга, как это имело место в Англии и Германии, их взаимовлияние носило, как правило, сложный характер. Более того, как аристократия, так и буржуазия отличались множеством оттенков и калибров. У столичной придворной аристократии были иные ценности и иной стиль жизни, чем у сельской поместной верхушки или служилого дворянства, будь то чиновного или военного. «Буржуазия» может означать разбогатевших промышленников, выходцев из глухой провинции, и старую, блестяще воспитанную космополитическую элиту, коммерческую и финансовую, нередко еврейского происхождения, с традиционно крепкими связями в политической и дипломатической сферах. «Буржуазия» может также охватывать представителей свободных профессий или высших чиновников с менталитетом, ценностями и навыками весьма отличными друг от друга, как и от менталитета, ценностей и навыков, свойственных финансовой и коммерческой элитам. Смешение ценностей аристократических и буржуазных может дать калейдоскоп возможных комбинаций.

Однако быть аристократом означало обладать не только благосостоянием и высоким положением в обществе, но и властью. Даже при абсолютных монархиях восемнадцатого века, где правление страной осуществлялось назначенными королем чиновниками, высшие государственные и воинские должности очень часто занимали аристократы, а у тех из них, кто жил в сельской местности, под началом всегда находилось огромное число крестьян. В девятнадцатом и двадцатом веках это было уже не так: благосостояние и власть все чаще оказывались в разных руках. При всем своем богатстве аристократ-рантье утратил былую функцию в обществе. Возможно, даже не более праздный, чем его дед, он, живя в обществе, в котором умение изящно вести праздную жизнь, не вызывало особого уважения, уже не мог гордиться собой. Перед ним вырисовывалась перспектива пустого, бессодержательного существования. С другой стороны, его менее богатый собрат, облачившийся в платье государственного служащего или политика, вынужден был расстаться с аристократическим образом жизни. К 1914 году в России, Англии и Германии процессы эти еще далеко не завершились, но были совершенно очевидны.

В принципе, аристократия девятнадцатого века могла выбирать из нескольких стратегий. Она могла уподобиться львам Парето[12] и попытаться удержать свое господство силой. Сила, однако, обернулась бы полицейским государством, которое со временем не только держало бы в узде средние и низшие классы, но ущемляло гражданские (не говоря уже о политических) права самой аристократии. В викторианский период (то есть с сороковых годов и до конца XIX века) русская аристократия испытала это на себе. Более того, хотя применение силы в сравнительно слаборазвитом обществе могло быть эффективным, с усилением модернизации использование одних только репрессивных мер привело бы к тому, что сама аристократия оказалась бы ослабленной и в опасной изоляции. В теории можно было воспрепятствовать развитию процесса модернизации, но на практике, этому мешали геополитические причины. После поражения в битве при Йене[13] и в Крыму[14], в первом случае прусский, а во втором русский старый режим, чтобы удержать за собой положение независимой великой державы, были вынуждены заняться преобразованием отсталой экономики, судебной системы и общественного устройства. Высказанные Евгением Трубецким в 1909 году слова о том, что «нельзя управлять, не считаясь с народом, когда нужно призвать его на защиту России»[15] являются непреложной истиной.

Альтернативная стратегия, доведенная до совершенства в Англии, состояла в единении с новыми элитами. С точки зрения экономики, усвоение ценностей капиталистической эры означало предпринимательское отношение к поместьям и сугубо практический подход к вопросу, что выгоднее — сравнительные преимущества быть владельцем земли или же иметь в наличии акции и облигации. В общественном смысле, современный подход мог повлечь за собой непомерное преклонение перед деньгами и готовность вступить в брак, если представлялась такая возможность, с представительницей (представителем) другого класса. Политически, единение означало, что новые элиты допускаются к управлению страной и проведению политики, преследующей не только аграрные интересы. По мере того, как в девятнадцатом веке росла угроза социалистических идей, союз собственнических классов становился все более привлекательным.

Однако существовала и возможность — по крайней мере, до определенной черты, — альтернативной антикапиталистической стратегии. В союзе с церковью аристократия могла выдвинуть на первый план свои христианские, патерналистские и корпоративные традиции. Она могла клеймить беспредельный индивидуализм и оголтелую погоню за прибылями. Она могла поддержать свои призывы делом, занявшись социальными вопросами и помогая различным городским слоям рабочего класса. Она могла также попытаться мобилизовать против либеральной буржуазии религиозные, шовинистические или патриотические чувства. Но эта стратегия имела свои пределы. Аристократы владели крупной собственностью в городах и в промышленности; на них работали тысячи и тысячи людей, которые почти всегда в сельских поместьях оплачивались ниже, чем на фабриках; в карманы аристократии шла львиная доля доходов в раздираемом неравенством обществе. Патернализм был хорош там, где рабочие соглашались быть опекаемыми. При независимом рабочем движении дело обстояло совсем иначе.

Какой бы стратегии ни было бы отдано предпочтение для завоевания городского общества, sine qua non[16]успешной политики аристократии оставалось сохранение контроля над сельскими поместьями. Это было необходимо, независимо от того, шла ли речь о победе на парламентских выборах, как в Англии, или над революцией, как в Пруссии в 1848 году. Ни английская, ни прусская аристократия не утратила контроля над своей сельской собственностью. Русская аристократия его потеряла — после 1905 и 1917 гг. А в истории аристократии девятнадцатого века не было ничего важнее, чем отношения между дворянством и сельскими субэлитами, в первую очередь зажиточными крестьянами и фермерами[17].

Если же обобщать уроки девятнадцатого века в целом, как и положение европейской аристократии, то, возможно, стоит выделить две ключевые угрозы, существовавшие для этой традиционно правящей верхушки, — а именно: идеи французской революции и преобразования в экономике Европы, — а также указать немногие стратегии, следуя которым, можно было им противостоять. Эти политические стратегии отнюдь не всегда оказывались взаимоисключающими, что можно видеть на примере прусских юнкеров, которые в период Второго Рейха, с успехом использовали их все. К тому же, до 1848 года ни «французские» идеи, ни рост городов и промышленности не внушали опасений большинству политически активных аристократов, действующих в европейских странах. Франция, в конечном итоге, потерпела поражение в 1814–1815 гг., а промышленная революция, казалось, в ближайшем будущем должна была остаться проблемой одних англичан. Скорее, битва с централистским, нивелирующим, бюрократическим государством — вот что стояло у аристократии первым пунктом на повестке дня.

Борьба с бюрократией всегда отличалась местными особенностями. В 1820-х — 1830-х годах особенно яростные столкновения происходили в южной Германии, где между 1797–1806 годами был нарушен традиционный политический уклад. Отданные под власть Баварии, Вюртемберга и Бадена, чьи династии южногерманские Standesherren отнюдь не считали знатнее себя, они открыто выражали возмущение попранием своих законных прав, статуса и политической автономии. Вдобавок, в особенности на первых порах, с утратой независимости Standesherren несли и финансовые потери, поскольку доходы от налогов перешли к новым правительствам, а ранее сделанные общественные долги легли на плечи бывших аристократических семей. Там, где, как в Вюртемберге, к религиозным возражениям против светского государства присоединились претензии в партикуляристском, юридическом и аристократическом плане, борьба принимала весьма ожесточенный характер. Воюя со своим местным Бонапартом, королем Фридрихом I, и его сверхрациональной бюрократией, дворянство, только что (и не по своей воле) ставшее вюртембергским, вело борьбу, которая была частью общей войны европейской аристократии не только против новых порядков и устоев, но и против чрезмерной власти государства. Однако детали этой борьбы, корни которой уходили в Старый Германский Рейх, и в то, каким образом он был разрушен, проявились исключительно в Германии и обусловили менталитет, цели и тактики Standesherren.

В первой половине восемнадцатого века абсолютистское бюрократическое государство в России набирало силу за счет аристократии. Вплоть до 1785 года русское дворянство не пользовалось никакими сословными правами, не говоря уже о том, чтобы иметь представительство в государственных властных учреждениях европейского образца. Однако на практике русским монархам уже в восемнадцатом веке, когда дело касалось интересов придворной аристократии, приходилось действовать с оглядкой. Эффективно управлять страной без участия клана крупных аристократов и их приспешников было затруднительно, главным образом потому, что современная независимая государственная бюрократия еще не сложилась. К тому же, нередко происходили дворцовые перевороты.

Противостояние между старыми режимами и дворянством, то и дело возникавшее в континентальной Европе, имеет ключевое значение для понимания политических стратегий, которые, выбирала аристократия, отвечая на вызов, брошенный ей новым временем. Чтобы выбрать эффективную — не говоря уже о мудрой — стратегию, необходимо было обладать политической властью для решения собственной судьбы. Британская аристократия обладала властью с избытком. Парламент, в котором доминирующую роль играли аристократы, контролировал центральное правительство, тогда как местные администрации были всецело в руках лордов-наместников и мировых судей. В Пруссии и, даже еще в большей степени, в России правили монархи и чиновники, аристократия же оказывала влияние, однако властью не пользовалась.

Можно отметить общие — частично антикапиталистические — элементы в социальной политике, проводившейся английской, прусской и русской монархиями. Реформы, вызванные, в определенной мере, желанием завоевать лояльность рабочих и удержать политическую стабильность, полностью вписывались в христианские и патерналистские идеалы, провозглашаемые этими режимами. Но различие в формах, в которые вылились эти нововведения, а особенно различие в биографиях трех политических фигур, наиболее известных на этом поле деятельности, говорят сами за себя, подчеркивая полярность природы старых режимов, которые они представляли. Лорд Шефтсбери был независимым членом парламента; Отто фон Бисмарк, по происхождению титулованный юнкер, занимал пост главы прусского правительства; Сергей Зубатов числился одним из начальников «охранки» (русской тайной полиции).

Судьба аристократии никоим образом не была в ее собственных руках. Монархи и бюрократия могли пренебрегать ее интересами, а защищая их, действовать крайне неумело или даже во вред. Возможность не заключать союзы с буржуазией или с аграрными субэлитами зависела в равной степени и от названных сословий, и от аристократии. Стабильность, характерная для жизни сельских районов, определялась, пожалуй, в большей степени структурой и традициями крестьянского общества, а также властью церкви, чем деятельностью аристократии. Престиж ее среди других классов, даже сам вопрос о сохранении этого высшего сословия, мог зависеть от успеха или неуспеха старого режима в войне.

В конечном итоге решающим образом на судьбе европейской аристократии сказалась война и геополитические изменения, именно эти два фактора обострили и ускорили упадок аристократии после 1914 года. Во второй половине двадцатого века Европа оказалась под эгидой двух сверхдержав — США и СССР — государств, в основе своей враждебных аристократии. Советский режим полностью истребил русскую аристократию, а после 1945 года, продвинувшись в восточную часть центральной Европы, уничтожил дворянство в своих странах-сателлитах. В число последних попала и Пруссия — это средоточие немецкой аристократии.

В западной половине Европы, где распоряжались американцы, судьба аристократии оказалась гораздо счастливее. Так, в западной и южной Германии американские оккупационные власти не стали экспроприировать принадлежащие аристократии земли, хотя именно так обошлись после 1945 года с японскими землевладельцами. Однако американская гегемония принесла с собой не только демократические политические институты, но и влияние масскультуры, глубоко антиаристократической и популистской.

Совместное американо-советское господство в Европе вовсе не было неизбежным. Как вряд ли была так уж неотвратима победа антиаристократических сил в Соединенных Штатах и в России. В Америке первой половины девятнадцатого века в южных штатах нарождалось потенциально независимое государство, в основе которого лежало рабство, аграрная экономика и связи с английской хлопчатобумажной промышленностью. Правящий класс Конфедерации все чаще называл себя аристократией. Тот факт, что южные «аристократы» почувствовали себя таковыми, будучи ими без году неделя, как и то, что переход из класса в класс среди белых южан происходил — по меркам старой Европы — чрезвычайно легко, лишь усиливал позицию плантаторской верхушки. Ей ничего не стоило мобилизовать стоявшее за ней белое население: достаточно было воззвать к расовой солидарности и напомнить об угрозе со стороны «черных». Конфедерация вполне могла состояться как мощное аристократическое государство на американской почве, в которой расизм пустил глубокие корни. Но Север, бросив политический и военный вызов Конфедерации, разрушил, а затем вновь вобрал в себя территорию огромного размера — случай в истории беспрецедентный и необычайно величественный. Однако, если бы заявка Конфедерации на собственную государственность увенчалась успехом, возможности Северной Америки решительно вводить в Европе двадцатого века демократические порядки были бы, надо полагать, очень сильно подорваны[19].

Война 1914–1918 годов способствовала ускорению упадка европейской аристократии. Она уничтожила империи Габсбургов, Романовых, Гогенцоллернов. Тем не менее, исход войны — такой, каким он оказался, — никоим образом не был неизбежен; напротив, в 1914 году никому и в голову не могло придти, что обе сражающиеся стороны — как Германия, так и Россия — кончат ее побежденными. Германия могла победить в 1914 году, и еще с большей вероятностью — в 1917, после того как в России произошла революция. Даже частичная победа, купленная ценою уступок Франции и Британии, укрепила бы режим Гогенцоллернов и, подчинив восточных славян Германскому рейху, подхлестнула бы националистические и расистские веяния, весьма заметные уже в довоенной политике Вильгельма. Равновесие между «старыми» и «новыми» правыми в победоносной Германии было бы иным, чем в довоенном рейхе. Оно отличалось бы и от того, что возникло в 30-е годы при нацистах. Путь «вперед» в победоносном гогенцоллерновском государстве для правых означал бы движение в сторону более популистских и расистских форм авторитарного национализма.

Спорить с фактами — бесполезно. Ход событий в прошлом точно так же, как в настоящем или будущем, не бывает предопределен. Аристократия неизбежно шла к упадку, но скорость ее кончины, влияние, которое она оказала на преемников своей власти и, прежде всего, тип общества и политики, который воспоследовал за эрой господства аристократии никоим образом не был заранее обозначен. Очень важно не упустить этот факт из виду и помнить, рассматривая внутреннюю эволюцию тех или иных сообществ, что на них могли оказать мощное воздействие геополитические факторы.

Хотя судьба аристократии частично зависела от факторов и сил ей неподвластных, в девятнадцатом веке история традиционной элиты определялась также и ее собственными характеристиками, большинство которых она унаследовала от предшествующих эпох. Прошлое формирует институты и ценности сословия, в значительной степени определяет его отношение к правительству и другим социальным силам, часто создавая те институты, через которое оно действует. Эта истина, справедливая и для других классов, для аристократии верна вдвойне, так как она по определению издревле существующее сословие, четко осознающее свое отличие от остальной массы человечества и обладающее, в целом, вековыми корпоративными институтами и традициями. Роль и судьба этого высшего сословия в странах Европы была в значительной степени определена его историей до 1815 года.

По современным стандартам, европейское доиндустриальное общество не отличалось особой сложностью. Политика была не приносящей выгоды игрой, в которой участвовало небольшое число группировок и отдельные лица. В тех странах, где аристократия обладала значительной силой, монархия, крестьянство, города и духовенство оказывались в тени. С другой стороны, властная абсолютная монархия в известной степени умеряла притязания аристократии, защищала земли крестьян от захвата и не была склонна отнимать у горожан их привилегии, потому что такая политика обеспечивала поступление налогов в королевскую казну. На равновесие между другими силами сильнейшим образом сказывалось положение церкви. Там, где церковь была по-прежнему богата, большое значение имело то, кто господствовал в особо лакомых приходах — местные аристократы или «профессиональные» священники низкого происхождения, часто назначаемые короной. Если же, напротив, церковь уже лишилась своих богатств, многое зависело от того, были ли ее земли скуплены аристократией, остались за короной или попали в руки буржуазии, а то даже и крестьян.

С этой точки зрения нетрудно объяснить огромное значение английской аристократии. К 1815 году, за исключением нескольких графств, крестьяне уже давно были согнаны с земли, которая примерно на три четверти попала в руки аристократии и богатых джентри. В течение более двух столетий в Англии действовала система землевладения, уникальная для всей Европы. Сельским хозяйством занимались фермеры, не имевшие никаких гарантий на пользование наделом и целиком зависевшие от условий аренды, диктуемых рыночными ценами. Монополизация земли аристократией и установление неограниченных прав на земельную собственность явились предпосылкой краха королевского абсолютизма в семнадцатом веке, хотя Стюарты и предпринимали кое-какие усилия, чтобы остановить этот процесс.

К 1815 году королевская власть была ограничена весьма узкими рамками. Господство крупных собственников оказалось совместимым с эффективным управлением страной. Главным фактором в усилении высшего класса явилась неспособность монархии удержать за собой отнятые у церкви во время реформы огромные поместья — примерно одну пятую всех земель Англии. Остальными богатствами английской церкви воспользовалась аристократия и ее преемники, заняв в восемнадцатом веке все высшие церковные посты.

Большие города, в особенности Лондон, обрели автономность и стали младшими партнерами аристократии по части управления страной. Союз между аристократией и лондонскими олигархами, действующий через парламентскую систему, сделал британскую государственность на редкость надежной, и это сыграло жизненно важную роль в том, что к 1815 году Британия получила превосходство на море и на рынке. Огромный рост благосостояния и могущества Британии после ста лет управления страной парламентом, где в основном заседали аристократы, необычайно подняло как престиж аристократии, так и тех институтов, с помощью которых она осуществляла управление страной[20].

Разительный контраст могуществу английской аристократии представляли собой южно-германские государства Вюртемберг и Бавария. Вюртемберг отличался тем, что среди собственников весьма значительных поместий числились горожане и духовенство, но не дворяне. Согласно одному из перечней восемнадцатого века, землей — единственно в Вюртемберге — владели всего одиннадцать дворянских семей. Большинство «вюртембергских» дворян были иностранцами, часто негерманского происхождения, служившими при герцогском дворе, и их присутствие в стране не раз вызывало открытое недовольство местной буржуазии. Традиции герцогства наложили свою печать на политические споры и культуру страны в девятнадцатом веке. Между 1796 и 1812 годами герцогство удвоило свою территорию и население, превратившись в королевство; в ходе этих преобразований в него вошли несколько знатнейших семей из южногерманского имперского дворянства. Не удивительно, что частично демократические, частично деспотические традиции Вюртемберга пришли в конфликт с аристократическими устоями Standesherren. В целом, победа осталась за демократическими началами. Баронесса Шпитцемберг, уроженка Вюртемберга и представительница одной из немногих его дворянских семей, но долго жившая в Берлине, сетовала на демократические манеры и ценности своих соотечественников. Напротив, Юрий Соловьев, русский дипломат, служивший в Германии времен Вильгельма, с удовольствием отдыхал в уютном обществе буржуазного Штутгарта, после того как нагляделся на аристократический милитаризм в Берлине[21].

В противоположность Вюртембергу, Бавария не могла пожаловаться на отсутствие собственного дворянства. Несколько семей, живших в курфюршестве многие столетия, — прежде всего Торринги и Прейслинги — пользовались широкой известностью. Однако у баварской аристократии были могущественные соперники в лице монархии и церкви. В конце восемнадцатого века дворянство в Баварии владело немногим более пятой части ее земель. Это составляло куда больше доли самого курфюрста, но куда меньше того, что принадлежало церкви. Монастыри были гораздо богаче любого аристократического рода. Высшие церковные посты в Баварии восемнадцатого века занимали священнослужители буржуазного происхождения, и этим курфюршество отличалось от большинства других германских автономных государств, входящих в Священную Римскую империю. Когда же, в конце концов церковь лишилась своих земель, к аристократии отошла малая их часть, и в девятнадцатом веке земельными наделами в основном владели крестьяне. Впрочем, виною тому была не только история Баварии, но и ее география. Курфюршество Бавария, страна гор и долин, где природные для возделывания земли разбросаны небольшими участками, изначально куда более удобна для небольших ферм, а не для крупных поместий. Баварской аристократии, которая при Наполеоне получила превосходное подкрепление влившимися в ее ряды Standesherren и имперским новым дворянством, предстояло, казалось бы, играть значительную роль в развитие своего государства вплоть до 1914 года. Однако вся ее предшествующая история предопределила, что роль эта будет не в пример скромнее, чем выпала на долю английской или даже прусской аристократии[22].

До 1815 года как в Пруссии, так и в России аристократия не испытывала сколько-нибудь значительной конкуренции ни со стороны трона, ни со стороны церкви. Однако существенное значение имело то, что, если прусская церковь подверглась экспроприации в середине шестнадцатого века при весьма слабом короле, то в России похожий процесс начался лишь в середине восемнадцатого столетия, когда самодержавие Романовых окончательно укрепилось. В Бранденбурге из 654 церковных поместий, отошедших к королю в 1540 году при введении лютеранства, всего через десять лет 286 оказались собственностью дворян. Ничего подобного в России не произошло, и это было одной из причин, почему доля государственных земель в общем раскладе землевладения в России, по прусским меркам, была весьма велика. В восемнадцатом веке русский помещик-крепостник пользовался деспотической и почти неограниченной властью, какой в Европе не обладал ни один владелец «живых душ». Однако исключительным, по европейским меркам, было и число крестьян, приписанных к государственным землям, по отношению к помещичьим крепостным. В особенности на Севере дворяне-помещики встречались редко, а их усадьбы отстояли на значительном расстоянии друг от друга. В 1861 году, когда наконец произошло освобождение крестьян, менее половины их являлись собственностью частных лиц. В Пруссии королевские владения были куда как не столь обширны, а их размеры в разных частях королевства более или менее отличались. Так, в 1800 году в Силезии к королевским землям были приписаны всего семь процентов от общего числа крестьян, а в Восточной Пруссии — 55 процентов; в Померании же крупные прусские фермеры-арендаторы, хозяйствовавшие на королевских землях, представляли собой нечто совсем иное, чем русские крестьяне. В девятнадцатом веке прусский фермер вполне мог числиться в одном ряду с крупными землевладельцами капиталистического толка.

Как в Пруссии, так и в России главным конкурентом аристократии была монархия и созданная ею для выполнения своих приказов бюрократия. К 1815 году русское самодержавие вместе с весьма внушительным штатом бюрократии существовало уже несколько веков. Прусский абсолютизм создавался в семнадцатом (вторая половина) и восемнадцатом веках. Как русский самодержец, Петр I (1689–1725), так и прусский, Фридрих Вильгельм I (1713–1740), сумели ввести обязательную государственную службу для дворян, которых подчиняли строжайшей дисциплине, управляя ими железной рукой. Вплоть до 1815 года ни в России, ни в Пруссии в центре государства не было никаких представительных дворянских учреждений. Но, в отличие от России, в Пруссии были заведены дворянские учреждения на местах, в которых дворяне охотно служили, с глубоким почтением относясь к местному управлению и местным партикуляристским традициям[23].

Во всех государствах исторически сложившиеся отношения между монархией, дворянством, церковью, городами и крестьянством определяли, в значительной степени, роль и судьбу аристократии девятнадцатого века. Однако соотношение размеров исторического центра страны и ее окраин также нельзя сбрасывать со счетов. В некоторых государствах присоединение новых территорий могло усилить исконную аристократию. Именно так произошло в Вюртемберге и Баварии. В Англии, Пруссии и России получилось иначе.

Аристократия, чрезвычайно могущественная в Англии, пользовалась меньшим весом в Шотландии, не говоря уже об Уэльсе и Ирландии, где она воспринималась как чужеродный нарост. После избирательной реформы 1832 года консерваторам пришлось примириться с тем, что в Шотландии они стали постоянной партией меньшинства. В Уэльсе и Ирландии даже полудемократические выборы в 1867 и в 1884 годах привели к господству антиаристократических сил в местных политических кругах. В Ирландии выборы оказались предвестником экспроприации. Не далее как в 1910 году при столкновении между Палатой лордов и демократически избранным либеральным правительством английский электорат дважды, пусть и небольшим перевесом голосов, но возвращал к власти консерваторов. Судьбу пэров решили голоса шотландских, уэльский и ирландских избирателей.

Перед прусской аристократией стояла даже более сложная дилемма, частично потому, что, в отличие от английской, она не сумела добиться поддержки буржуазии и рабочих своей родной страны. К тому же, стремительное расширение Пруссии в девятнадцатом веке, сначала присоединившей к себе Рейнскую область и Вестфалию, затем Ганновер и, наконец, в некотором смысле, всю Германию, вызвало существенные трудности для юнкерства. Даже в пределах Пруссии, какой она стала после 1866 года, не говоря уже о Германии в целом, господствующее влияние юнкерства встречало противодействие со стороны тех сил, которым старые прусские традиции были не только чужды, но которые активно проявляли к ним враждебность. Эти силы могли быть представлены партикуляристами, католиками, либералами, крестьянством или социалистами и — в любом из регионов — их соединением. Учитывая глубоко укоренившееся в Германии разделение по конфессиональному и региональному признаку, не говоря уже о том, что объединение в 1866–1871 годах на условиях, продиктованных Пруссией, было в известной степени навязано силой, совершенно ясно, что перед прусскими традиционными элитами стояла исключительно трудная задача — сохранить свое господство в стране, которая в девятнадцатом веке не только встала на путь модернизации, но и с невероятной скоростью увеличила свою территорию.

Позиция русской аристократии была, что и говорить, еще слабее. В исконном черноземном сердце России, южнее Москвы, старая аристократия занимала крепкое положение. Но Россия быстро расширялась, присоединяя к себе новые территории. В 1760-х годах, например, в знаменитой законодательной Комиссии, учрежденной Екатериной II, когда аристократы из центральных губерний подняли голос за более строгий контроль над возведением в высшее сословие, им противостояло новое дворянство из Украины, часто казацкого происхождения и резко враждебное любому слову, исходящему от господствующей верхушки. В результате притока дворянства из соседних территорий и западных иммигрантов, принятых на царскую службу, русская аристократия утрачивала свою силу и монолитность. Более того, в значительной части самой России общество стало разномастным, а потому зыбким, лишенным уложений и твердой иерархии. В некотором смысле русское дворянство представляло собой нечто среднее между европейской аристократией и плантаторской элитой ante bellum[24], которая вобрала в себя как старых землевладельцев из Вирджинии, так и новых из Алабамы и Миссисипи. К 1900 году новым Фронтиром[25] (в американском смысле слова) для России была Сибирь, где практически не было дворян, но куда крестьяне-переселенцы прибывали толпами. Сибирь являлась для России аналогом Австралии и Канады вместе взятых, со всем тем, что это означало применительно к популистским и демократическим ценностям. Тот факт, что русская Австралия непосредственно примыкала к метрополии, облегчало задачи ее защиты от внешнего врага и позволяло предположить, что Россия останется великой державой еще долго после того, как рухнет английская заморская империя. Однако влиянию аристократии в русском обществе это отнюдь не благоприятствовало и ничего хорошего ей не сулило[26].

Читайте также

Часть 4. Девятнадцатый век

Часть 4. Девятнадцатый век По свидетельству члена Петербургской Академии наук В.С. Севергина, в Мстиславле в 1803 году было 498 деревянных домов, 87 лавок, 5 православных церквей и 3 костела.Главным фактором экономического развития Мстиславля в 19 веке был домашний промысел.

КАК Г-Н ЛАМАРТИН БЫЛ ПРИНЯТ ЗА ЖЕНЩИНУ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

КАК Г-Н ЛАМАРТИН БЫЛ ПРИНЯТ ЗА ЖЕНЩИНУ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ Если вы оказываетесь жертвой недоразумения, отнеситесь к этому с улыбкой. Барон де Мель 26 февраля 1848 года Луи-Наполеон Бонапарт спокойно работал в библиотеке Британского музея. Углубившись в огромный «Трактат по

Глава IV Жребий брошен

Глава IV Жребий брошен Следуя за Юлием Цезарем по дорогам войны в Галлии, мы на добрый десяток лет удалились вперед по течению времени от двух других главных персонажей начала гражданской войны — Помпея и Цицерона. Сейчас всем троим предстоит столкнуться между собой.

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРИНЯТ

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРИНЯТ Налогообложение немцев в 1939 годуВ дополнение к росту вооружений — увеличению производства пушек, самолетов, а также возросшей численности армии — отмечается и другой «рост», на который в цивилизованных странах порой не обращают должного

Глава 9. Жребий брошен

Глава 9. Жребий брошен Бегство во Францию Полидор Вергилий пишет, что план побега Генриха Тюдора из Бретани во Францию держали в строгом секрете. В курсе дела были лишь самые близкие. Вместе они обсудили маршрут. И в начале сентября 1484 года, чуть опережая Генриха, по нему

Глава 5. Жребий брошен: кто не успел, тот опоздал!

Глава 5. Жребий брошен: кто не успел, тот опоздал! Ганнибал добился своего: договориться враждующим сторонам не удалось. Сагунтинский конфликт закончился так, как он на это рассчитывал: весной 218 г. до н. э. «Первая Столетняя война» продолжилась, т. е. началась Вторая

МОЙ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК

МОЙ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК Эпоха, которой посвящены предлагаемые здесь очерки, – самая популярная в современном Отечестве.Во-первых, эпоху эту мы знаем лучше, хотя бы потому, что сохранилось больше источников – мемуаров, документов, писем и т. д., а следовательно,

Девятнадцатый век

Девятнадцатый век В прошлом столетии евреи, жившие в различных государствах мира, по-прежнему пытались установить контакт со своими китайскими соплеменниками. Так в 1815 г. лондонские евреи снова отправили письма на иврите в кайфэнскую общину, но ответа не получили.[70]

«Век девятнадцатый, железный…»

«Век девятнадцатый, железный…» Медовый месяц либерализма. В праздничные дни. Изобилие снеди. Вокруг Сенной площади. Студенческие волнения 1861 года. Общественное воодушевление и городские пожары. События, отразившиеся в романе «Бесы». Осуждение ЧернышевскогоСо смертью

Глава V «Жребий брошен…»

Глава V «Жребий брошен…» Назначение состоялось следующим образом. 25 апреля 1906 года вместе с председателем Совета министров Иваном Логгиновичем Горемыкиным Столыпин был на царской аудиенции, в ходе которой рассказал о подавлении беспорядков в губернии. На следующий

Глава 4. Век девятнадцатый. Переворот

Глава 4. Век девятнадцатый. Переворот За исключением преобразований царя Петра Великого, до 1825 года царская Россия и её история более насыщены крестьянскими неурядицами, а то и вовсе кровавыми бунтами, разбоем речных корсаров – ушкуев, лесных татей, сиречь разбойников.

Глава 33 Жребий брошен

Глава 33 Жребий брошен На Пасхальной неделе 1580 г. юг Англии сотрясло мощное землетрясение. Земля «ужасно содрогалась»; в Лондоне на прохожих сверху падали камни. Боялись, что землетрясение предвещает грядущие ужасы. В церквах читали новые молитвы, в которых просили Бога о

Девятнадцатый год, или рассказ о любви

Девятнадцатый год, или рассказ о любви Среди многих радостных дней своей очень долгой жизни Александра Михайловна Коллонтай с особым чувством благодарности любила вспоминать один. Высокое легкое небо стояло в этот день над городом, гроза отгремела, и теперь прямо из