Чем занимались крестьяне в средневековье

Крестьяне в Средние Века

Рыцари считали крестьян людьми второго сорта: низкими, необразованными, грубыми. Но вместе с тем крестьяне играли важнейшую роль в жизни средневекового общества. Считалось, что крестьяне, как еретики и евреи, являются потомками ветхозаветного Ханаана, который был сыном Хама. Хам, в свою очередь, был одним из сыновей Ноя, который надсмеялся над Ноем отца, когда тот был пьян. Ной сказал Ханаану пророческие слова: «Раб рабов будет он у братьев своих». Вот и стали потомки Ханаана крестьянами, которые занимали самое низкое положение в средневековом обществе.

Вместе с тем, согласно христианской морали, которая в Средневековье была господствующей, крестьяне – это люди, души который легче достигнут царства Божия, потому как крестьяне бедны.

Действительно, бедность крестьян в Средневековье не знала пределов. Они постоянно голодали, умирали от многочисленных болезней во время эпидемий. Они пытали протестовать против феодалов, но силы бедных крестьян и хорошо вооруженных рыцарей были неравными. Крестьян презирали. Им говорили о том, что они живут на земле феодала или на земле, которая принадлежит монастырю. Следовательно, все, что находится в их хозяйстве, также принадлежит феодалу. Крестьянину принадлежит только его жизнь.

Крестьяне часто воровали урожай с полей своего господина и поджигали его с целью отомстить за мздоимство, охотились в господских лесах без разрешения, ловили рыбу в господских водоемах, за что их жестоко наказывали.

Крестьяне не имели права покидать господские земли без разрешения. Беглых крестьян ловили и жестоко наказывали. Крестьяне вынуждены были обращаться к своему господину, если возникала необходимость решить какой-нибудь спор. Господин должен был рассудить крестьян по справедливости.

Один день из жизни крестьянина (СОЧИНЕНИЕ)

Автор: Бахова Мария

Утром с первыми лучами солнца крестьянин проснулся в своем небольшом домике, который находился в маленькой деревне, состоящей из 11 дворов. Большая дружная семья крестьянина собралась за грубо сколоченным столом за завтраком: крестьянин с женой, 4 дочери и 6 сыновей.

Помолившись, они сели за деревянные скамейки. На завтрак были зерна, сваренные в котелке, на домашнем очаге. После скорого обеда – на работу. Нужно отдать в срок положенный оброк и отработать барщину.

Почти все дети крестьянина уже работали, как взрослые. Только младший сын, которому едва минуло 5 лет, мог только пасти гусей.

Была осень. Жатва была в самом разгаре. Все домочадцы взяли серпы, доставшиеся от деда, и пошли срезать колосья.

Весь день семья трудилась в поле, сделав только один перерыв на обед.

Вечером, усталые, они пришли домой. Бабушка на ужин приготовила кашу, репу и вкусный виноградный напиток. После ужина жена крестьянина пошла кормить свиней и доить корову.

История средневековой деревни и ее обитателей

В Средние века большую роль в развитии европейского сообщества играла патриархальная деревня. Именно средневековая деревня и ее обитатели поставляли на стол королям, духовенству, феодалам и горожанам мясо, фрукты, рыбу и овощи. В период с IX по XII века в сельской местности проживала основная часть населения Европы.

Как выглядела деревня в средневековье

К началу X века в Европе сформировались феодальные вотчины и отдельные поместья, на землях которых трудились крепостные крестьяне. В это время все территории были поделены между господами: поля и луга, озера и реки, холмы и овраги.

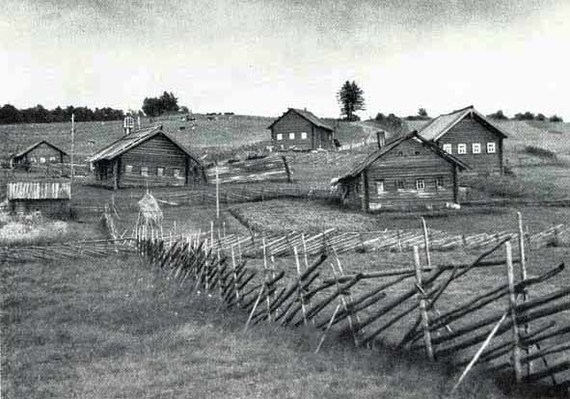

Типичная средневековая деревня представляла собой 12−15 дворов. Поселение считалось крепким и богатым, если количество дворов превышало 40. При этом людские селения в горных районах, насчитывающие 15−20 человек, назывались хуторами, то есть не считались деревней как таковой.

План средневековой деревни — это дорога, по обе стороны которой располагаются деревянные дома. Такая схема расположения была крайне удобной: все видели друг друга и в случае необходимости могли прийти на помощь.

Жилье европейцы обычно возводили из крепких пород древесины и для тепла обмазывали щели глиной. Такой дом легко нарисовать и построить. Крыша изготавливалась из соломы, хотя особенно состоятельные жители могли использовать черепицу из закаленной глины с песком.

Центром поселения всегда являлась усадьба феодала. Обычно название селения как-то связывалось с фамилией владельца. Изначально усадьба строилась как большой и просторный дом, позже знать стала селиться в каменных замках.

В стенах усадьбы размещались амбары и конюшни, псарни и птичники. Господа любили развлекаться соколиной охотой или погонями за косулями на лошадях. Конспект 6 класса обычно указывает предпочтения феодалов к активному досугу и вечерним балам.

Уже за стенами вотчины располагались крестьянские наделы. У каждой семьи был свой участок почвы и свои территории для выпаса скота или гусей. При этом закрепощенные люди платили феодалу оброк в виде части своего урожая и скота.

Любопытным фактом считается, что в средневековой Европе любой дом относился к категории движимого имущества, так как при вынужденном переселении семья могла быстро разобрать жилище и перевезти его на новое место. А переезжать с места на место деревням приходилось часто — из-за постоянных военных стычек между феодалами.

Более крупные зажиточные поселения, которые могли отстоять свои территории, строили церковь. Обычно проект такого строительства подразумевал использование площади в центре села. Возле церквей рыли колодцы, так как считалось, что вода у святого места дарует здоровье и долголетие.

Именно колодцы служили местом встречи крестьян для разных целей:

А сразу за окраиной деревни располагались возделанные поля и разнотравье для выпаса скота. Почти в каждом дворе выращивали коров, свиней, овец и коз. Дети смотрели за птицей: голубями и гусями.

Хозяйство крестьян

Средневековая деревня и ее обитатели (6 класс изучает это в разделе «История») ежедневно боролись за жизнь. Каждый крестьянин от мала до велика должен был каждый день не только вести хозяйство, но и контролировать его. Поэтому творческие занятия развивались слабо: люди вынуждены были работать, чтобы не погибнуть от голода.

Все деревни принадлежали какому-нибудь зажиточному феодалу, и только от него зависело, получит ли двор разрешение на рыбную ловлю, выпас скота или возделывание своего куска земли.

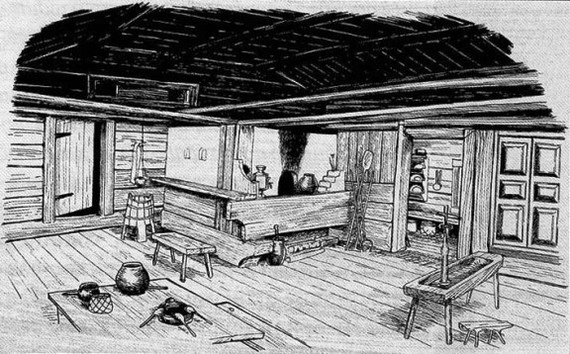

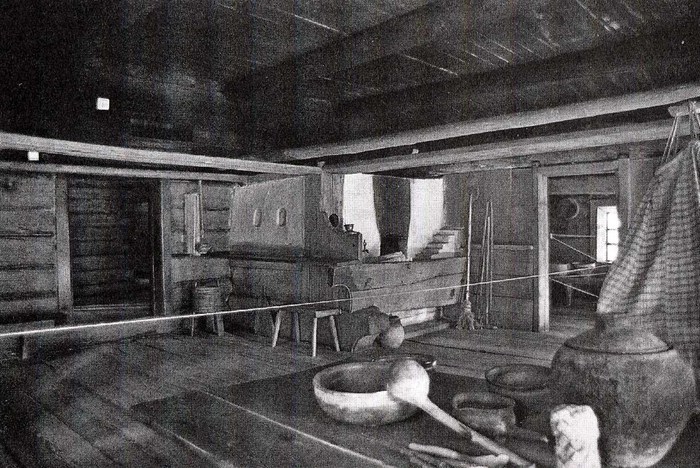

Домашнее хозяйство средневековых бедняков было простым. Это деревянный дом с узкими и незастекленными окнами (в качестве защиты от кровососов использовались мочевые пузыри крупного рогатого скота, натянутые на раму). Внутри стоял большой стол, вдоль стен размещались лавки и сундуки с одеждой. На них же и спали, если не хватало денег приобрести досок для кровати. На этом описание домашнего уюта заканчивается: в бедняцких домах ничего больше не было.

Питание крестьян было довольно скудным. В котелке камина готовили каши и тушили овощи. Изредка удавалось добыть себе мяса или рыбы. В селениях готовили пиво из ячменя и фруктовые вина.

Если семья решалась переехать в город и продать свою землю и дом, то требовалось разрешение феодала и всех жителей деревни. Любая местность, будь то луг, лес или болото, стоила денег, поэтому продать свое имущество было делом очень трудным. Чаще всего, чтобы было легче жить, люди объединялись в коллективные хозяйства, каждый член которого выполнял свою роль:

Большой плюс коллективного деревенского хозяйства состоял в том, что община могла сообща строить важные объекты инфраструктуры — например, церкви, мельницы, больницы. Если в групповом хозяйстве предстояли сделки с землей или, например, раздел имущества, то крестьяне самостоятельно регулировали эти вопросы. В том случае, если поселение принадлежало феодалу, на собраниях слово обязательно давали его представителю.

Население средневекового села

Любой реферат на эту тему повествует о том, что почти каждая деревня в Европе IX−XII веков была закрепощена феодалом. Изредка попадались селения, где проживали свободные крестьяне, однако в большинстве случаев и они переходили под опеку знатного человека, который смог бы их защитить от войн в обмен за работу.

Обычно население деревни делилось на три категории по роду занятий:

Важно, что практически все деревенские жители, вне зависимости от того, были они свободными или крепостными, не умели читать и писать. В одном и том же поселении могли жить свободные люди и крепостные феодала — на калитку свободных вешалась специальная табличка. Однако мало кто мог понять, что на ней было написано. Безграмотность и бедность считались главными чертами крестьян.

В редких зажиточных семьях дети могли получить церковное образование. Для того чтобы восполнить количество людей во дворах, практиковались очень ранние браки. Постоянные войны и болезни уносили много жизней, поэтому девочек рано выдавали замуж, чтобы они успели родить по 5−7 детей.

Традиционно дети наследовали занятия родителей и продолжали их дело. Например, сын кузнеца уже в 16−17 лет знал все премудрости этого тяжелого труда и становился полноценным работником кузни.

Таким образом, рисунок судьбы ребенка — это продолжение жизни его отца или матери. Крайне редко у сыновей была возможность уехать на заработки в город. Девочек же с детства приучали к мысли о рождении детей и зависимости от семьи будущего мужа.

Европа того времени жила благодаря труду крестьян, которые, несмотря на трудности, кормили не только своего феодала, но и близлежащие города. Безграмотность, нищета, лишения и оброк со стороны богатых собственников земли стали препятствием для развития культуры. Европейские государства на рубеже IX−XII веков погрязли в бесконечных распрях и войнах, а жители деревень вынуждены были кормить себя и своих детей самостоятельно.

Как жил средневековый русский крестьянин.

Материал и форма русского крестьянского жилища в XVIII в., как и в более раннее время, были довольно жестко детерминированы природно-географическими условиями России. Строительного камня в стране было очень мало. А в условиях суровой и долгой зимы каменное строение потребовало бы столь большое количество дров, что его заготовить крестьянину, пользуясь одним лишь топором, было просто не под силу. Единственной альтернативой камню было дерево.

Экономия дров была важным фактором, влияющим и на конструкцию жилища из дерева — этого более доступного и хорошо удерживающего тепло материала. Исстари повелось строить крестьянские дома из боровой сосны или ели (так называемого “красного” дерева), так называемый “пресный” лес, росший в низинах, считался менее пригодным.

Иногда крестьянский дом имел не только собственно “жилую избу”, но и холодную горницу, отделяемую от теплой избы сенями. Если горница это сооружение из бревен, то есть рубленое помещение с окнами, то “сенник” — сооружение, видимо, более легкое, “дощатое”.

В центральных районах России печь стояла в правом углу от входа. Строили печь на отдельном фундаменте, чтобы печь не покосила избу. Печь сооружалась либо из кирпича, либо из особо прочной глины.

В XVIII в. в русской крестьянской избе появился потолок. Раньше его не было, и пространство внутреннего помещения избы уходило под самую крышу. Чтобы в избе было тепло, в такой ситуации крышу делали особо прочной и не пропускающей холод. Часто крыша имела в основе берестяное покрытие (для этого широкие полосы бересты долго варили в воде, пока они не становились эластичными и прочными). Сверху, на крыше, сооружали плотное соломенное (из ржаной соломы) покрытие.

С распространением потолка в XVIII в. (а может быть, наряду с этим) в практику постепенно входит топка “по-белому”, то есть стали все шире распространяться печи с дымовыми трубами, выходящими на крышу. Этот процесс во второй половине века нарастает несмотря на то, что топка по-белому требовала гораздо больше дров.

В русской крестьянской избе в страшной тесноте жили, как правило, 8 — 10 человек. В связи с этим самая острая проблема в избе — место для сна. Разумеется, в условиях крайней тесноты о кроватях не было и речи (исключения, конечно, были). Спали на лавках и прилавках. Наблюдатель по Тверской губернии отмечает: “Зимою все генерально страждут кашлем и простудою: неминуемым следствием их образа жизни в черных избах, в коих по утрам бывает очень холодно, а по вечерам и во всю ночь чрезвычайно жарко”

В Топографическом описании Краснохолмского у. Тверской губ. читаем, что крестьяне “спят по лавкам и на полу. Старики на печи, старухи — на полатях. Одеваются шубами, кафтанами и дерюгами, вытканными из хлопяного холста; употребляют иногда подушки, набитые хлопками, и постельники — мелкою яровою соломою”.

Стесненные условия жизн и диктовали необходимость поддерживать чистоту в доме. Опрятная крестьянская хозяйка “не токмо стол и лавки очищала, но и пол выскребала до суха и, выкинув сор, курила в избе, зажегши веточку можжевельника, или клала с орех величины смолы на жар”. Кроме курения можжевельником, весною и осенью печи поливали на горячий камень “то уксусом, то квасом. чтоб шел пар без пригары и чтоб был здоровой воздух”. Летом пол усыпали не только соломой, но и березовыми листками, свежею травою (например, донником), полевыми цветами, “а зимою сухим песком и нарубленным ельником”.

Для всей семьи обязательна была еженедельная баня. “Ужасно (особливо для чужестранцев) видеть, — пишет И. Георги, — когда россияне, распарясь в бане до красного цвету, выбегают и бросаются в холодную воду, в реку, озеро, купаться или ложаться на снег, которой под ними во мгновение растаевает”.

Разумеется, русские люди, веками жившие в России, настолько привыкли к конструкции своих домов, к устройству двора, что перестали замечать относительность их удобств и комфорта. По существу же даже беглое знакомство с материалами XVIII столетия свидетельствует о том, что великорусский крестьянин всегда жил в крайне стесненных условиях без малейших признаков комфорта. Строительный материал для жилища — это всегда дерево, ибо на кирпичный дом не было средств даже у богатых крестьян. Каменные дома в деревне появились в XIX — начале XX в., и строились они на доходы от промысловой деятельности и в крайне ограниченном количестве. Длина срубных бревен предопределяла крайнюю тесноту в “теплом жиле”. А отсюда главное неудобство жизни — отсутствие условий для комфортного ночного отдыха. Не менее важный момент — температурный режим избы. Извечная занятость русского мужика ограничивала возможность заготовки дров. Ручные пилы стали изредка проникать в быт лишь где-то во второй половине века, и заготовка длинных поленьев секирным топором была делом хлопотным. Дрова экономили, и лучшим средством для этого была топка печи по-черному. Как мы видели, малейшие сдвиги в доходах крестьянина (а они в России той эпохи были связаны только с промыслами) тотчас вели к благоустройству его “деревянного жила”: появлялись “белые” избы, а в них — потолки, у богатых крестьян заводились кровати, подушки, одеяла и т. д.

В целом же анализ жилищных и хозяйственных условий крестьянского быта свидетельствует о сравнительно низком уровне благосостояния основной массы крестьян.

Кроме того, безраздельное господство эфемерных деревянных построек и топка по-черному (не говоря уже об овинах без печей) вели к частым пожарам, к потере всего нажитого годами. Если, скажем, в некоторых регионах Англии основная масса сельских зданий сохранилась с XVI — XVII вв., то в России такого явления не могло быть в принципе. Столь своеобразная черта уклада деревенской жизни отражалась фундаментальным образом на менталитете русского человека.

Из книги Милова Л.В. «Великорусский пахарь».

Теперь просто буду скидывать ссылку любителям срубов в 200м2. Очень уж они любят рассказывать про экологичность и как в избах веками жили)

Вот так посмотришь как люди жили и уже не кажется, что матрас недостаточно ортопедический, мультиварка не такая функциональная, а в ванной не хватает ещё массажных струй.

Вот мне, кстати, всегда было интересно, а как люди сексом раньше занимались? У всех кругом волоса, воняет потом, нечищенными зубами, никаких тебе прелюдий, ласк, предохранения, и всё на глазах у других обитателей избы. Я понимаю, что чувство брезгливости тогда было не такое как сейчас, но всё же?

Русская изба, как правило, состояла из одного “покоя”, или помещения.

Сейчас это называют «квартира-студия». Но вообще в прошлом году в таком домике был, только он из самана сделан, печь посередине, а «комнаты» шторами разделены.

не может быть! Русские православные крестьяне жили в просторных хоромах, топили печь углём, одевались в белое и слушали радио «Радонеж», которым вещал Святой Дух с ближайшей колокольни. А потом пришли жидомасоны и подбили их свергнуть царя.

Всем тем кто тоскует по хрусту французской булки посвящается.

«Белый» налог на трубы забыли.

В Архангельской области у нас в деревне леса хватало. Строили дома пятистенки. Жили с комфортом для того времени. В детстве каждое лето жил в таком доме-пятистенке. Церкви строили тоже из дерева, позднее из красного кирпича. Кому интересны подробности жизни наших крестьян на русском севере, можно посетить музей » Малые Корелы». Там кстати стоит изба человека из нашего рода.

Россия, которую мы потеряли.

А теперь раскажи это на ютубе людям со степенями, которые рассказывают мне и всем про великорусь, или про тартарию, или про прочие неизвестные географические образования, но рассказывают уверенно и даже про авиаотряды на земле Новгородской 1000х лет назад. Люблю в наушниках под их рассказы гулять с собакеным.

Тяжело предкам жилось

Пост хороший, что то подобное читал в книге «Великорусский пахарь», да и соглашусь с замечаниями, что конец 18 века это уже не средневековье (оно где то в 15, ну у нас может 16 веке закончилось). Для интересующихся данной темой ещё посоветую книги гражданки Прудниковой, она правда пишет о середине-конце 19 века, но учитывая инертность крестьянского общества вполне сопоставимо и можно почерпнуть много интересного и о мега зажиточности села и о хрустящих французских булках, которые так хотят вернуть некоторые наши современники!

Я ВИДЕЛ ТАКИЕ ДОМА В НАШЕ ВРЕМЯ

Забыли ещё клеть добавить, аккурат после сеней идет перед сенником. Много бы отдал чтоб ещё разок поспать в клети под пологом. Незабываемое впечатление.

интересно то, что и «барские усадьбы» чаще всего не сильно отличались от крестьянских изб.

что за сокращения имен в тексте.

— Добрый день, меня зовут И. Иванович Иванов.

После этих «до трех саженей длиною. столько-то высотою» вопрос в голове вертится, Вы что, из прошлого?

Что значит, жил? До сих пор живем. Дом надежный, площадь огромна. На повети ветра нет, детки на качельке качаются

Опа. на первой фото мой дом в деревне.

…и хруст французской булки

В целом же анализ жилищных и хозяйственных условий крестьянского быта свидетельствует о сравнительно низком уровне благосостояния основной массы крестьян.

Ничего по сути с тех пор не изменилось.

Я понимаю, что Россия — страна отсталая, но даже здесь в XVIII веке средневековья уже не было.

практически любой житель сверхдержавной захолустной деревни так живет

только без скотины

По чёрному топили не из-за особенностей климата же, а из-за нюансов налогообложения, в котором учитывались трубы и печи

кажется самым лучшим деревом для строительства дома считается до сих пор лиственница

На одну подобную книжку, найдётся ещё тонная других. И каждый будет лямку под себя тянуть.

На деле всё что в «статейке» приведено, имеет, частный и местный характер, не массовый..

Средневековая свиданка

Уот Тайлер

Уот Тайлер родился около 1340 года. В одном документе говорилось, что его молодость прошла в Колчестере, и со временем он стал последователем Джона Болла. Есть некоторые свидетельства того, что он принимал участие в Столетней войне, служа под началом Ричарда Лиона, одного из офицеров Эдварда III. К 1370-м годам Тайлер закончив свои военные приключения, поселился в Мейдстоне.

Поступления от налога 1379 года были быстро потрачены на войну, чему посодействовала и коррупция. В 1380 году Симон Садбери, архиепископ Кентерберийский, предложил собрать ещё один новый налог в размере одного шиллинга с человека в возрасте старше пятнадцати лет. Шиллинг был значительной суммой для работающего человека, почти недельной заработной платой. Глава семьи должен был платить за каждого члена семьи старше 15 лет, включая пожилых, не работающих и других иждивенцев один шиллинг. Максимальная выплата составляла двадцать шиллингов для тех, чьи семьи и домохозяйства насчитывали более двадцати человек, таким образом получалось, что богатые платили меньше, чем бедные. Крестьяне посчитали это несправедливым. Они также не были уверены, что этот новый налог принесёт им пользу. Английское правительство, не могло защитить своих людей, живущих на южном побережье, от французских нападений. У большинства крестьян в это время доход был меньше шиллинга в неделю. Новый налог стал проблемой для больших семей. Для многих единственным способом, которым они могли его заплатить, была продажа собственного имущества. Джон Уиклиф выступил с проповедью, в которой утверждал, что лорды обижают бедных людей необоснованными налогам.

Недовольство в народе росло, начались беспорядки. По словам историка Джона Стоу, четырнадцатилетняя дочь Тайлера, Алиса, подверглась сексуальному насилию со стороны сборщика налогов на глазах у матери, когда он проверял, достаточно ли она взрослая. Услышав эту новость, Уот Тайлер поспешил домой, напал на сборщика и ударив его по голове, пробил негодяю череп, от чего тот скончался на месте. Тайлер знал, что власти жестоко накажут его за содеянное, поэтому он примкнул к массовым беспорядкам, проходившим по всему Эссексу и Кенту. Тайлер присоединился к повстанцам в Рочестере. Вскоре Уот Тайлер стал лидером восставших. «Его способность быть лидером, организатором и представителем отчетливо проявилась во время восстания, его положение среди повстанцев было подтверждено немедленным принятием Тайлера вождём не только в Кенте и Эссексе, но и в Суффолке, Кембриджшире, Норфолке и других областях Англии» писал Чарльз Оман, автор книги «Великое восстание 1381 года» (1906), он утверждал, что главная причина, по которой Уот Тайлер стал лидером восстания, заключалась в том, что он был человеком с военным опытом и знал, как руководить толпой.

Первое решение Тайлера в качестве лидера восставших состояло в освобождении Джона Болла из тюрьмы Мейдстона, что и было успешно реализовано. Историк Дэн Джонс пишет, что «Тайлер и Болл были опасной перспективой для правительства Англии: умелый воитель и пророк, союз военного ремесла с популярной демагогией». 5 июня восстание вспыхнуло и в Дартфорде, через два дня был взят Рочестерский замок, а 10 июня повстанцы уже достигли Кентербери. Там они захватили дворец архиепископа, уничтожили юридические документы и освободили заключенных из городской тюрьмы.

Ричард II отдал приказ, навести порядок, изгнав крестьян из Лондона. Однако некоторые лондонцы, которые сочувствовали восставшим, сделали так, что городские ворота оставались открытыми. От 40 000 до 50 000 граждан, около половины жителей города, были готовы приветствовать войско Тайлера. Когда мятежники вошли в город, король и его советники удалились в Лондонский Тауэр. Многие бедняки, живущие в Лондоне, решили присоединиться к восстанию. Вместе они начали уничтожать имущество высокопоставленных чиновников короля, освобождать заключённых из тюрем.

Тем временем часть английской армии направлялась в Португалию, тогда как её остальные подразделения под началом Джона Гонта находилась в Шотландии. Томас Уолсингем писал, что короля защищали шестьсот опытных мечников и шестьсот лучников, так же он указывает на то, что они не хотели воевать, и предполагает, что они могли быть на стороне крестьян. Джон Болл послал сообщение Ричарду II, в котором говорилось, что восстание не противоречит его власти, поскольку восставшие хотели только избавить его и его королевство от предателей. Болл также попросил короля встретиться с ним в Блэкхите. Архиепископ Симон Садбери и Роберт Хейлз, казначей (оба являлись объектами народной ненависти) предостерегали от встречи с Джоном, в то время, как Уильям, барон Монтегю настаивал на том, чтобы король вступил в переговоры, тем самым тянуть время до подхода верных войск. Ричард II согласился встретиться с повстанцами за городскими стенами в Майл Энд 14 июня 1381 года. Когда король прибыл на встречу с восставшими в 8.00, он спросил, что они хотят. Уот Тайлер объяснил требования повстанцев: прекращение всех феодальных услуг, свободу покупать и продавать все товары и бесплатное помилование за все преступления, совершенные во время восстания. Тайлер также попросил ограничить арендную плату и положить конец феодальным штрафам и чтобы «никого не заставляли работать, кроме как по найму на основании регулярно пересматриваемого контракта». Король немедленно удовлетворил эти требования. Уот Тайлер также утверждал, что офицеры короля, отвечающие за налог на участие в выборах, были виновны в коррупции и должны быть казнены. Король ответил, что все люди, признанные виновными в коррупции, будут наказаны по закону.

Ричард II пошёл на уступки, и 30 чиновников получили указание выписать хартии, дающие крестьянам свободу. Получив свои грамоты, подавляющее большинство крестьян отправились домой. Конечно же король и его чиновники не собирались выполнять обещания, сделанные на этой встрече, они делали это просто для разгона мятежников. Однако Уот Тайлер и Джон Болл не были убеждены словом, данным королем, и вместе с 30000 крестьянами остались в Лондоне. Пока король находился в Майл Энде, обсуждая соглашение, другая группа крестьян прошла к Лондонскому Тауэру. Солдаты защищавшие Башню, решили не сражаться с повстанческой армией. Симон Садбери (архиепископ Кентерберийский), Роберт Хейлз (королевский казначей) и налоговый комиссар были схвачены и казнены.

Повстанцы хотели отомстить всем, кто вовлечен в сбор налогов или администрирование правовой системы, в результате несколько адвокатов и судебных служащих были убиты. Мятежники также напали на иностранных рабочих, живущих в Лондоне. Утверждалось, что около 150 или 160 несчастных иностранцев были убиты в разных местах, тридцать пять фламандцев были вытащены из церкви Св. Мартина в Винтри и обезглавлены в том же квартале. Бесчинства заставили короля действовать решительней. Было решено, что 15 июня 1381 года между Ричардом II и лидерами крестьян в Смитфилде должна состояться еще одна встреча. Уильям Уолуэрт поехал к мятежникам и вызвал Уота Тайлера на встречу с королем, тот сел на пони и в сопровождении только одного телохранителя со знаменем повстанцев направился на переговоры.