Чем занимались ремесленники в 16 веке

История России

Развитие ремесла на Руси в XVI веке

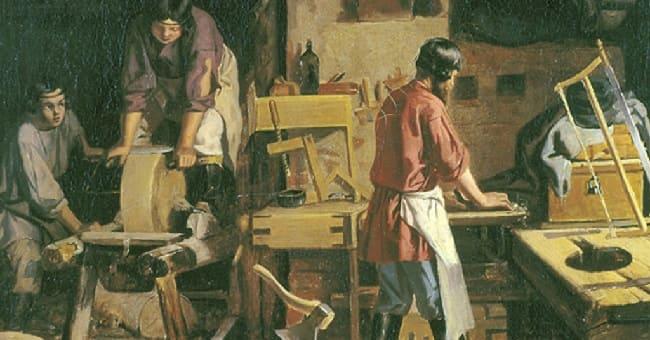

Кузнецы. Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI век.

Рост производительных сил страны выражался в конце XV и в XVI в. не только в подъёме сельского хозяйства, но и в дальнейшем развитии ремесла, в совершенствовании техники, орудий производства и навыков мастеров. В XVI в., особенно во второй его половине, усилилось развитие как в городе, так и в деревне мелкого товарного производства.

Специализация деревенских и городских ремесленников, несомненно, предполагала производство изделий не только на заказ, но и на рынок, иногда значительно удалённый от места производства.

Ведущую роль в развитии техники ремесла и товарного производства в стране играл город. В русском городе XVI в. насчитывалось свыше 200 различных ремесленных специальностей. Ремесленники были заняты главным образом производством продуктов питания, одежды, обуви. При этом существовали уже сравнительно большая дробность и разнообразие специальностей внутри отдельных отраслей ремесленного производства. Например, выпечкой хлеба занимались хлебники, калачники, пирожники, обувь делали сапожники и башмачники, иногда одни из них специализировались на выделке голенища, другие — подошвы и т. д. Это свидетельствует как об общем росте ремесленного производства, так и о связи ремесла с рынком.

Совершенствование техники производства способствовало также созданию и развитию таких крупных предприятий, основанных на разделении труда, как Пушечный двор, Оружейная палата и т. д. Разделение труда между отдельными профессиями достигло большой степени на крупнейших соляных варницах Поморья (водоливы, варщики и т. д): На этих варницах, как и в кузнечном деле, в известной мере применялся труд наёмных людей.

Развитие ремесла выражалось в ускорении процесса отделения ремесла от сельского хозяйства и в превращении городов в сравнительно крупные центры ремесленного производства и торговли.

Ремесленные центры России и торгово-ремесленное население в 16 веке

Развитие производительных сил в деревне и в городе определяло успехи товарного производства и в обрабатывающей промышленности.

Преобладание в конце XV и в XVI в. домашней или деревенской патриархальной промышленности, между прочим, объясняет тот факт, что писцовые книги весьма редко упоминают о ремесленниках-специалистах. Последние в основной своей массе были ремесленниками, работавшими на заказ потребителя. Редко мы находим указания, что в одном поселении жили ремесленники разных специальностей. Кроме того, как правило, деревенские ремесленники все или почти все в извостной мере занимались земледелием. Материал мог принадлежать потребителю-заказчику или ремесленнику, а оплата труда производиться либо деньгами, либо натурой.

Одновременно с распространением ремесленного производства на заказ шел процесс перехода части ремесленников к производству на рынок, т. е. на положение товаропроизводителей. Процесс этот совершался постепенно. Раньше всего он происходил в городе, необходимой составной частью развития которого было ремесло. Но в XV—XVI вв. зто явление можно было наблюдать и в деревне. Первоначально ремесленник продавал случайно остававшиеся у него на руках изделия, потом начинал их производить специально на рынок, причем зачастую продукт ремесленного труда переходил непосредственно из рук производителя в руки потребителя. Необходимо иметь в виду, что общее количество мастеров-товаропроизводителей в деревне было незначительным. Селения, где производились товары, были редкостью, исключительным явлением. Только в отдельных населенных местностях восточно-европейской равнины были деревни, в которых можно было встретить непашенных сельских ремесленников или мелких товаропроизводителей, занимавшихся разнообразными ремеслами.

В Шелонской пятине, например, помимо обычных деревенских ремесленных специальностей (кузнеца, швеца, сапожника, плотника, дегтеря, гончара, всдсрника, пивовара, овчинника, решетника, бочечника, кол- пачника) встречаем кузнеца-замочника, епанечника, серебряника, хо- мутиника, мыльника и многих других

В иных случаях торгово-ремесленное население, обслуживающее сельскую округу, имело по одному или два ремесленника разных специальностей.

В городах процент мастеров, работавших на рынок, был, конечно, значительно выше. Из городов изделия товаропроизводителей могли расходиться далеко за пределы города. Преобладание тех или иных видов производства в городе иногда определялось характером производства в прилегавшем к городу сельском районе. Так, в г. Серпухове явно преобладали кузнецы и ремесленники, связанные с кожевенным производством: 36 кожевников, 49 сапожников, 7 овчинников и 1 чоботный мастер. Немало числилось и гончаров: 29 гончаров и 2 горшечника0.

Крупнейшими ремесленными центрами страны были Москва и Новгород. Высокого уровня достигло ремесленное производство в Москве. Московские мастера снабжали ремесленными изделиями не только горожан, но и сельскую округу.

Новгородские ремесленные изделия, как и московские, покупались не только горожанами, но шли и за пределы города и прежде всего покупались приезжавшими в город крестьянами и расходились по ближайшей сельской округе, что делало излишним развитие сельского ремесла в ближайших к Новгороду погостах. Интересно, что в таких погостах Вотской пятины писцовая книга не отмечает своих, сельских ремесленников.

Россия в начале 16 века

Казачество и его особенности

В 16 веке увеличилось количество казаков. Существовали общины донских, яйцких, волжских и терских войск. Эти войска состояли в основном из крестьян, сбежавших от своих владельцев. Кроме участия в войнах, казаки занимались охотой, разведением скота, сбором меда диких пчел и ловлей рыбы. Военная добыча была для них главным источником заработка. Помимо этого, казаки получали жалованье в виде хлеба, денег и боеприпасов от государства. Взамен казачьи войска занимались охраной рубежей от набегов татар и крымцев. По своему положение казаки были свободными жителями и имели собственное самоуправление. Они выбирали старшин и атаманов. Самые важные вопросы решались на казачьем сходе. В 16 веке на Днепре появилась Запорожская Сечь.

Горожане и города

На территории страны насчитывалось 130 малых и больших островов. Большая часть из них располагалась на берегах рек Ока, Волга, Москва. Это был период расцвета этих поселений. В городах увеличивалось общее количество населения, однако относительно процента, который составляли коренные городские жители, Россия уступала европейским странам.

Формирование единого централизованного государства привело к изменению функций, исполняемых городами. Они становятся не только административными центрами, но и центрами торговли и ремесла. Наиболее крупными городскими объединениями были Псков, Ярославль, Тула и Новгород. Среди всех городов выделяются Новгород Великий и Москва, ставшая центром, вокруг которого объединялись более мелкие города и земли.

Проживали в них ремесленники, платившие подати и налоги государству, а так же купцы. Здесь же обосновались наместники, которые находились на государственной службе, возглавляли управление городом, а также занимались сбором пошлины.

В городах находились усадьбы бояр и дома, принадлежавшие служилым людям различных категорий. В некоторых из них продолжали существовать остатки системы самоуправления.

Ремесленники

Экономика и торговля

Причиной развития экономики явилось освобождение от власти монгол и процесс формирования централизованного государства. Следствием этого процесса стало устранение таможенных сборов в стране и развитие торговли на местах. Формируется единый российский рынок. Крупные ярмарки проводятся в Нижнем Новгороде и на Урале. Развивается торговля сельскохозяйственными и ремесленными товарами.

Партнерами по международной торговле выступают Польша, Литва, Кавказ, Англия. Купцы этой страны во время правления Ивана Четвертого получают право торговать без пошлин на всей территории страны.

В конце века был основан порт Архангельск. Через него осуществлялась торговля со странами Европы. Россия вывозила зерно, кожу, мех, смолу, воск. Из Европы привозили ткани, драгоценности, приправы, кружева и другие товары.

Денежное обращение

Основными денежными единицами служили московский и новгородский рубли. Развитие экономики требовало увеличение денежной массы, однако этого невозможно было добиться из-за небольшого количества драгоценных металлов. В 30 годы 16 века старые монеты были запрещены в результате проведения денежной реформы. В это же время устанавливается единая для всей страны денежная единица — рубль московский, а также впервые вводится копейка. Для чеканки денег основывается монетный двор.

Публикации

РАПСИ начинает публикацию нового цикла правовых расследований кандидата исторических наук, депутата Госдумы первого созыва Александра Минжуренко.

Речь в нем пойдет о профессиональных специалистах в разных сферах производства, отличительной чертой которых являлось не происхождение или место проживания, а мастерство и вытекающая из него высокая ценность на рынке. Первый материал посвящен формированию социальной прослойки ремесленников, а также специфике их существованию до появления особых определений правового положения.

Естественно, это происходит тогда, когда развивается обмен продуктами труда, вернее, это происходит параллельно, то есть одновременно. Ремесленник получает возможность сосредоточиться на производстве одного вида изделий, если он уверен в том, что всегда сможет обменять эти изделия на зерно, мясо и другие продукты сельского хозяйства.

Процесс выделения ремесла в особую отрасль в восточнославянских племенах в первые века нашей эры развивался медленно, так как господствовала система натурального хозяйства, при которой все необходимое для работы и быта крестьянин производил самостоятельно: и орудия труда, и одежду, и обувь. Поэтому выделению какого-либо ремесла должны были поспособствовать в первую очередь некие внешние обстоятельства или особые природные условия.

Это легко проиллюстрировать на обособлении первого отдельного ремесла на Руси. Таковым считается гончарное дело. Действительно, глиняная посуда производилась абсолютно во всех племенах и практически в каждой родовой и соседской общине.

Однако качество глины в некоторых местах выгодно отличалось от качества такого же сырья на прочих территориях. Слава о прочности посуды, изготовленной из этой особой глины, расходилась по всем городам и весям. Поэтому вполне естественно, что соседние общины и племена со временем стали предпочитать пользоваться керамическими изделиями именно из тех мест, где они получались более высокого качества.

С этой поры наиболее талантливые умельцы в таких районах полностью переключились на производство глиняной посуды, постоянно совершенствуя технологию и технику производства. Так появилась новая категория в составе населения Древней Руси — ремесленники.

Аналогичный описанному выше процесс случился и с железоделательным производством: оно сосредоточилось там, где находились залежи необходимых для выработки металлов руд. Не случайно на первых местах по распространенности в России расположились фамилии Кузнецовых и Гончаровых.

Там же в лидерах и Плотниковы, но обособление плотницкого ремесла шло, пожалуй, не столько по причине географических факторов, сколько по степени одаренности отдельных умельцев, которые могли возводить хозяйственные и жилые постройки лучше других. Потому таких людей нанимали бояре и относительно состоятельные крестьяне для строительства жилищ, рассчитываясь с ними опять же хлебом, шкурами, мясом и т.п.

Исторических источников в нашем распоряжении для детального изучения обособления ремесел и выделения соответствующего сословия в древнерусском обществе очень немного.

Принято считать, что ремесло как самостоятельная отрасль начало оформляться на Руси в VII–IX веках. Правовое положение первых ремесленников ничем не отличалось от прав их однообщинников, то есть все отношения в этих сообществах регулировались нормами обычного права. Но с появлением городов приходится уже отдельно говорить о сельских и городских ремесленниках, так как объем их прав, обязательств и привилегий стал существенно различаться.

Наиболее способные ремесленники естественным образом стремились расширить свои рынки сбыта, поэтому они и устремлялись в появляющиеся города, где им намного легче было найти покупателей и заказчиков своей продукции. Города привлекали ремесленников и тем, что именно там они встречались с купцами — людьми, профессионально занимающимися торговлей, то есть распространением и ремесленных изделий.

Сельские ремесленники с развитием феодализма так же, как и их односельчане, попадали в распоряжение бояр, которым великий князь раздавал в вотчины ранее свободные земли. Правовое положение таких деревенских ремесленников в связи с этим заметно изменилось к худшему: из свободных общинников они становились феодально-зависимыми людьми.

Обязанности крестьян перед своими феодалами состояли в основном из барщины и оброка (натурального или, позднее, денежного). Барщина — это обязательный труд крестьянина (2-3 дня в неделю) на «барской запашке» по обработке земли, производству посева, сенокосу, уборке и обмолоту урожая. Те ремесленники, которые еще не полностью порвали с сельским хозяйством и имели рабочих лошадей, а также инвентарь, несли все те же повинности, что и односельчане. Но это были люди, которых можно было назвать чем-то вроде «полуремесленников».

Окончательно же обособившиеся от чисто сельскохозяйственного труда ремесленники могли уже не иметь у себя в хозяйстве рабочий скот, соху и весь другой набор аграрного инвентаря. Весь свой рабочий день они проводили в кузнице, гончарной мастерской или изготовляя лошадиную кожаную упряжь и т.п.

Ясно, что отрабатывать барщину на боярской земле обычным порядком они не могли. Да и не рационально было использовать такую высококвалифицированную рабочую силу на простой физический труд. Поэтому повсеместно бояре принимали одинаковые решения: они освобождали ремесленников от барщины и заставляли их нести феодальные повинности в форме выплаты оброка своей произведенной продукцией. В тех же случаях, когда у ремесленника уже был хорошо налажен сбыт своих изделий через купцов, феодал требовал уплаты оброка в денежном выражении.

В самом бесправном положении оказывались ремесленники-холопы. Эта прослойка формировалась волевыми решениями бояр-вотчинников, которые включали отдельных ремесленников в число своей личной и дворовой обслуги. Такие специалисты фактически лишались своего самостоятельного хозяйства и не могли распоряжаться произведенной ими продукцией.

Холопы-ремесленники обязаны были выполнять все поручения феодала по обустройству и обслуживанию его жилища, усадьбы и дворового хозяйства. Таким образом, объемы их феодальных повинностей не были ограничены никакими правовыми рамками.

В совсем другом правовом положении оказывались ремесленники, перебравшиеся в города. В IX–X веках в письменных источниках сохранилось название 25 городов, таких как Киев, Новгород, Полоцк, Смоленск, Суздаль и другие. За XI век появилось еще свыше 60 городов, в том числе Витебск, Курск, Минск, Рязань. Образование наибольшего числа городов пришлось на XII век. В это время появились Брянск, Галич, Дмитров, Коломна, Москва и другие — всего не менее 134.

Общее число городов, возникших до монголо-татарского нашествия, приближалось к 300. Это были центры ремесленного производства. В больших городах ремесленники селились улицами по профессиональному признаку (например, Гончарный и Плотницкий концы — в Новгороде, Кожемяк — в Киеве).

Обычно именно из ремесленников и формировались отряды городского ополчения в случае большой войны. Эта категория населения не попадала под власть феодалов-бояр и была свободной. Во многих городах, там, где было вечевое правление, ремесленники могли силой большинства проводить решения в свою пользу, в защиту своих прав и интересов.

Таким образом, одновременно с формированием Древнерусского государства происходило складывание и оформление не очень большой количественно, но очень важной социальной прослойки в обществе — ремесленников.

Их правовое положение не было четко определено в первых сводах русского права, да и говорить об этом в целом не позволяет заметно выраженная дифференциация данной категории населения: от ремесленников-холопов, до городских ремесленников крупных городов вроде Новгорода, где ремесленники могли на вечевом собрании сыграть решающую роль даже на выборах кандидата на высшую государственную должность – посадника.

Продолжение читайте на сайте РАПСИ 3 сентября

Художественный обзор ремесел Древней Руси: от ткачества до ювелирного дела

Труд, который приносит доход – такое краткое определение можно дать ремеслу. От латинского «ремес» (плотник) появилось это слово, но обозначало оно разные виды ручных работ. Промысел же связан со словом «промыслить», т.е. подумать. Ремесло становилось промыслом, когда мастер создавал предметы не в собственное пользование, а на продажу. Ремесла Древней Руси – вот о чем пойдет речь в этом обзоре.

Вы узнаете, как связан ручной труд с сакральными смыслами, что становилось предпосылкой развития того или иного ремесла и как традиция прорастает в современных трендах.

История

Человек имеет природную потребность окружать себя прекрасным. Она естественна и органична. Владимир Стасов, известный художественный критик, говорил, что настоящее народное искусство рождается там, где красив каждый предмет – от лестницы до чашки. То есть дело в потребности человека декорировать свой быт, окружение, эстетически осмыслить довольно прозаические вещи и предметы.

Если же говорить о высоком уровне развития ремесленного дела, то датироваться оно будет 13 столетием – технологии усложнились, самих видов ремесел стало больше. Согласно раскопкам до 60 ремесленных специальностей было в то время. В летописях город предстает ремесленно-торговым центром, а отдельные объединения даже напоминают западноевропейские цеха. Нельзя сказать, что Русь была впереди всей Европы, но активно заимствовала технологические новинки времени, так как само географическое положение тому способствовало.

7 тезисов о художественном ремесле Древней Руси:

Виды ремесел на Руси

То, что появилось в древности, не осталось сугубо историческим артефактом. Ремесленники не просто существуют сегодня, они востребованы, их труд жив и имеет своего почитателя. И если даже не называть громко это одной из национальных скреп, то совершенно точно это одна из базовых потребностей эволюции человека – продолжать отображать мир художественно, пусть даже это касается декорирования предметов быта.

Предлагаем посмотреть видео-обзор главных русских ремесел:

Прядение и ткачество

Например, простая льняная ткань, из которой делали рубашки, полотенца, убрусы, именовалась полотном. Грубую ткань именовали вотолой. Грубая шерсть – ярига и сермяга, а для верхней одежды предназначалось сукно.

Технически ремесло было очень развито: ткачи использовали несколько систем переплетений, они изготавливали и несколько сортов тканей. На все был спрос, ведь именно ткачество и прядение обеспечивало человека одеждой и разными предметами быта. Старинный промысел имеет современный отклик – и хотя легкая промышленность практически оставила ткачей не у дел, ремесло возрождаются. Мастера покупают и делают станки (иногда – по старинным чертежам), занимаются ткачеством и ковроткачеством. А тканые вручную ковры сегодня являются пиковым интерьерным трендом.

Работа с деревом

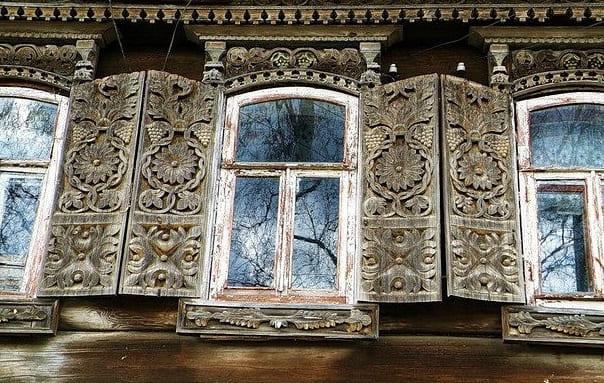

Главный материал производства в России – дерево. Из него строили дома, мастерские, укрепления для города, хозпостройки, корабли, сани, даже водопроводы и мостовые… Особенно преуспели в обработке дерева центральные и северные регионы страны, где много лесов.

Виды деревообрабатывающих ремесел:

Запрос на продукты обработки дерева у общества всегда был высок. И одно ремесло способствовало развитию другого. Например, мастера делали деревянные прялки. Когда возникла потребность в украшении прялок, сначала для этого использовали резьбу, а потом – роспись по дереву. Так появилась городецкая роспись.

Если сегодня открыть странички ремесленников в соцсетях, можно увидеть, как популярны интерьерные деревянные игрушки, декор для дома и посуда из дерева, различные панно. Ну а тренд на стол, сделанный своими руками из дерева, только набирает обороты. Мастера делают и фотофоны для блогеров. А значит, работа с деревом все так же популярна у ремесленников.

Кузнечное дело

Кузнецы пользовались в поселении особым почетом, считалось, что далеко не всякий справится с таким делом.

Отметим, что на Руси металлургия быстро отделилась от кузнечного дела. Производили железо сельские металлурги, добыча руды приходилась на межсезонье.

Кузнецы пользовались в поселении особым почетом, считалось, что далеко не всякий справится с таким делом. В хозяйстве трудно было обойтись без кузнечной продукции – от ножей и игл до рыболовных крючков и замков с ключами. Сегодня кузнецов гораздо меньше, но спрос на ручную продукцию существует.

О кузнечном деле вы узнаете немного больше, после просмотра этого видео.

Гончарное дело

Глины, годные для лепки посуды, находили во множествах регионов страны. Но в городах гончарство было более развито, чем на селе. Помимо посуды делали детские игрушки, а еще плитку для облицовки, кирпичи. Они могли выполнить светильник или рукомойник. На днище сосуда мастер оставлял уникальное клеймо.

В 9-10 веках случился переход от лепной керамики к гончарной, круговой. Пока это не случилось, лепкой занимались женщины. Но уже с кругом стали работать мужчины. Сегодня гончарное дело тоже не дремлет: открываются маленькие семейные мастерские, студии для всех желающих научиться керамике. И хотя такая продукция будет дороже посуды массового производства, люди любят покупать теплые гончарные чашки, миски, фигурки и т.д.

Скорняжное дело

Скорняками называли мастеров, которые занимались выделкой и обработкой животных шкур (подробнее о выделке шкур). Кожаные изделия и пушнина шли на производство одежды, одно был один из самых выгодных товаров, которыми можно было торговать.

Мастера на мясную часть шкуры наносили состав из овса, оставляли его для размягчения на несколько дней. Потом специальным ножом они снимали размокшее мясо, шкуру обрабатывали мелом, удаляли влагу. Потом ее выбивали и вытягивали, после чего она готова была к изготовлению изделия. Труд серьезный, кропотливый, но очень выгодный по тем временам.

Обработка кости

Из кости в древности резали гребни и пуговицы, делали рукоятки для ножей, ручки для зеркал, шахматы, иконки. Косторез использовал в своем деле ножи и сверла, резцы и пилы, а также токарный станок. В 9-13 веках ассортимент изделий костореза был широк.

Сырьем служили кости крупного домашнего скота, а также рога лосей, оленей. Немалую часть косторезных изделий составляли и поделки, имевшие большее художественное предназначение – различные пластинки для декора шкатулок, навершия посохов, которые могли выглядеть как головы зверей и птиц.

Плетение

«Лапотная» Россия – немного обидное название, характеризовавшее страну отсталой и примитивной. Но лапти и впрямь были востребованы простым людом, и в них ходила почти вся русская деревня. Так как плели лапти из разных пород, они называли дубовиками, ракитниками, берестяниками, вязовиками.

Занимались на Руси и лозоплетением. Из нее делали домашнюю утварь, разные емкости (корзины, короба, вазы). Лозой называли любой природный растительный материал, который мог после обработки гнуться и держать форму. Например, Одинцовский район Московской области ассоциируется именно с лозоплетением – целыми поселениями там плели корзины.

Сегодня плетение более ассоциируется с макраме и бисероплетением. Это заимствованные ремесла, которые обрели большую популярность в 20 веке у славян. Макраме и вовсе стало одним из самых востребованных занятий среди ремесленников наших дней – наверное, потому что плетеные поделки невероятно удачно вписываются в современные луки и интерьеры.

Роспись

Художественная роспись на Руси занимает особое место. Это один из самых популярных видов декоративно-прикладного искусства Древней Руси. В русском творчестве разновидностей и школ росписи немало: какие-то потеряны в дымке лет, но многие остались и их традицию продолжают современные мастера или целые фабрики.

Золотой фонд русской росписи:

Мастера вдохновлялись природой, с которой жили в тесной связи, в почитании и уважения. Глубокий символизм позволял иначе относиться к вещи, считая ее или оберегом, или пожеланием, или тем, что помогает человеку осмыслить мироздание.

Ювелирное дело

Золотари и серебрянники – так звали ювелиров в древности. Преимущественно ювелирное дело процветало в крупных городах. Долю изделий отправляли в широкий сбыт, многое делали на заказ. У ювелиров были высокопоставленные покровители. Самыми крупными ювелирными центрами Руси можно считать Новгород, Рязань, а еще Полоцк и Киев.

12-13 столетия стали пиком развития ювелирного искусства на Руси. Мастера овладели такими техниками как «зернь», «филигрань», «скань». Они создавали невероятной красоты украшения. Еще одна излюбленная техника – «чернь» (чернение). Из олова, меди, серы и серебра создавали фон для выпуклого изображения. Причем, там могли изображаться как Христос и Богородица, так и фантасмагорические чудища и языческие празднества.

Даже когда в один век ремесленничество начало вытеснять фабричное производство, было ясно, что многовековые народные традиции не могут быть забыты в один день.

Даже когда в один век ремесленничество начало вытеснять фабричное производство, было ясно, что многовековые народные традиции не могут быть забыты в один день. Какие-то виды ремесел стали не более чем историческим фактом. Но многие виды не просто сохранены, они живут и сегодня. Стоит сказать, что заслуга в этом и конкретных людей, сподвижников, которые через время и меняющийся политический строй смогли пронести наследие предков.

И сегодня ремесленные мастерские, проекты конкретных мастеров находят своих поклонников. А все потому, что ручной труд по нельзя сопоставить с промышленным. И эта великая ценность ремесленничества, душевное наполнение продукта, не просто держит его на плаву, а смело расправляет ему паруса.