Чем занимались жители аркаима

Аркаим: древний город, овеянный мифами

Аркаим – одна из самых известных достопримечательностей Урала, имеющая славу необычного, таинственного, даже аномального места. Каждый год сюда приезжают многие тысячи любителей чудес со всей страны. Помимо туристов тут можно встретить много эзотериков, экстрасенсов и прочих неординарных людей.

История открытия Аркаима

Аркаим – это укрепленное поселение (городище) бронзового века в степной зоне на юге Челябинской области. Был найден учеными в июне 1987 года во время археологического обследования территории, которая должна была уйти под воду в результате постройки Большекараганского водохранилища.

Ученым-археологам удалось добиться отсрочки затопления территории на два года. Их активно поддерживал и директор Эрмитажа академик Б. Б. Пиотровский. Позже от планов строительства водохранилища и вовсе отказались. Аркаим удалось отстоять.

В 1991 году начались масштабные раскопки Аркаима под руководством Г.Б. Здановича. Была вскрыта примерно половина площади поселения. Впервые в Зауралье был применен метод реконструкции, сделаны рисунки и макеты внешнего вида поселения. В том же году территорию вокруг городища объявили заповедной зоной, формально присоединив как филиал к Ильменскому минералогическому заповеднику (казалось бы, что общего?!).

Среди находок в Аркаиме: гончарные изделия и инструменты гончаров, формы для отливки изделий из металла, наковальни, наконечники стрел, лошадиные сбруи, погребения младенцев в стенах жилищ, останки домашних животных, водопровод, стоковая канализация.

В 1990-е годы Аркаим получил большую известность и популярность. Помимо Аркаима археологи нашли поблизости еще пару десятков древних поселений, в комплексе назвав их «Страной городов». Наиболее известное – поселение Синташта.

Мифы Аркаима

С начала 1990-х годов Аркаим стал очень популярным среди эзотериков. Его называют местом силы, прародиной ариев, колыбелью человеческой цивилизации, родиной Заратустры… Аркаим активно используют в псевдонаучных публикациях. Любят завышать и уровень развития жителей городища. Однако все это идет вразрез с реальными научными данными.

Многие доверчивые туристы едут сюда с целью стать свидетелем аномальных явлений или исцелиться. Разгоряченное воображение порой действительно позволяет в привычных вещах увидеть чудо.

Достопримечательности Аркаима

Городище Аркаим

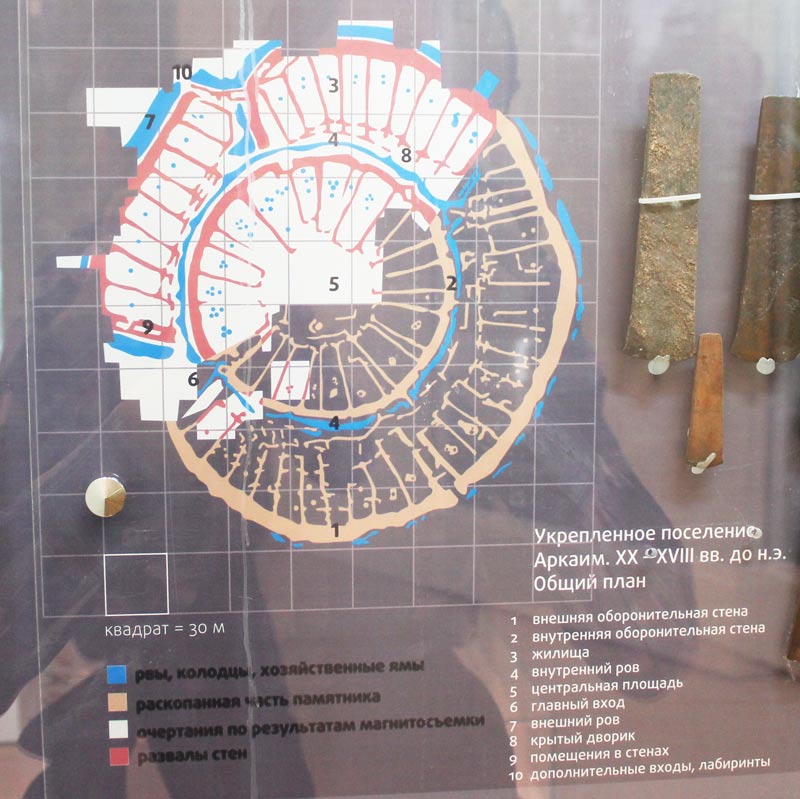

Возраст укрепленного поселения бронзового века составляет 4 тысячи лет. На Урале известны куда более старые археологические памятники. Уникальность же Аркаима в том, что он был создан по заранее продуманному плану, со сложной и многофункциональной архитектурой.

Городище расположено на мысу на слиянии рек Большая Караганка и Утяганка. Протогород-поселение имеет кольцевую форму диаметром 170 метров. На месте стен поселения сейчас угадываются лишь небольшие валы, представляющие собой два круга – внешний и внутренний. Жилища размещались внутри. Все было изготовлено из дерева, а потому почти ничего не сохранилось.

К обеим кольцевым стенам были пристроены помещения, имеющие формы кругового сектора. Фактически город представлял собой деревянную крепость, состоящую из двух «многоквартирных» домов. Стены были сделаны из бревен, забитых глиной, и глиняных необожженных кирпичей. В жилищах были колодцы, очаги, ямы-хранилища. В самом центре поселения располагалась площадь, к которой вели прямые улицы. Из уникальностей города – ливневая канализация, которая отводила воду за пределы поселения.

По найденным черепам ученые установили, что поселенцы относились к европеоидной расе. Антропологические реконструкции мужчины и женщины можно увидеть в Челябинском областном краеведческом музее и музее природы и человека заповедника «Аркаим».

Жители были металлургами, скотоводами, земледельцами и воинами. Они умели обрабатывать шкуры, кость, изготавливать глиняную посуду и ткать. Археологический памятник отнесли к рубежу III—II тысячелетия до н. э., либо к началу II тысячелетия до н. э. Подобных протогородов на Урале в более поздний период эпохи бронзы не находили. Неизвестно почему, но однажды жители решили собрать все пожитки, оставить свои дома и уйти в другое место. Перед этим городище сгорело. По этой причине находки на городище немногочисленны.

А еще якобы именно здесь одомашнили лошадь, изобрели двухколесную телегу и боевые колесницы, освоили тактику колесничного боя и придумали металлургическую печь. Конечно, эту точку зрения разделяет далеко не весь научный мир.

Музей «Природы и человека»

Здание музея было построено в 2004 году по проекту архитектора В. Фуксмана. Экспозиции музея рассказывают о материальной и духовной культуре племен, населявших эти степные районы в разные эпохи. Здесь можно увидеть подлинные находки археологов. Раздел музея, посвященный эпохе камня (палеолит, неолит), рассказывает об истории заселения человеком степей Южного Урала. Представлены каменные орудия труда – скребки, рубила, ножи.

Исторический парк

На высокой террасе реки Большая Караганка создан музей под открытым небом – исторический парк. Здесь представлены конструкции погребальных и культовых сооружений нескольких исторических эпох степных народов. Здесь вы увидите каменные ящики, окруженные оградками (родовые кладбища), аллею менгиров – загадочных культовых камней, реконструкцию захоронения кочевников. Подальше расположен средневековый комплекс Аксай – тюркская поминальная скульптура и оградка.

Реконструкция «Курган Темир»

Ученые создали точную копию родовой усыпальницы степных кочевников на основе материалов раскопок сарматского кургана, найденного в 1982 году в Чесменском районе Челябинской области. Он был датирован IV веком до нашей эры.

Сотрудники заповедника воспроизвели как внешнее, так и внутреннее устройство погребального сооружения. В курганах хоронили знатных представителей племени и их родственников.

Жилища медно-каменного века

Специалисты воспроизвели в натуральную величину поселок эпохи энеолита. В качестве основы для реконструкции использовались данные исследования поселения Ботай в Северном Казахстане. Жилища представляют собой круглую полуземлянку.

Эта часть музея-заповедника активно используется при интерактивных программах, лекциях, экскурсиях. Бывают тут и театрализованные представления для туристов. На мастер-классах можно попробовать изготовить орудие каменного века, а затем им поработать.

UPD. В ночь на 1 сентября 2019 года в результате поджога сгорело два жилища каменного века. Планируется их восстановление.

Этнографический музей «Казачья усадьба»

Экспонаты и сооружения этого архитектурно-этнографического музея были найдены на Южном Урале и перевезены сюда. В основе музея – восстановленный дом оренбургских казаков Долгополовых из поселка Варламово (конец XIX – начала XX века). Внутри воссоздан аутентичный интерьер начала XX века. На экскурсиях рассказывается о традициях людей того времени.

Рядом стоит «шатровая» ветряная мельница. Она была построена в поселке Париж в 1929 году, а позже перевезена братьями Брозгулевскими в бывшую Варшавскую станицу. До 1960-х годов она исправно работала. В 1999 году ее приметили сотрудники музея-заповедника, разобрали и перевезли ее на свою территорию. В «Казачьей усадьбе» проводятся мастер-классы. Желающие могут сплести пояс-оберег или сделать куклу.

Стойбище степного кочевника

Состоит из четырех юрт кочевых народов (монгольских и казахских). Причем здесь можно не только познакомиться с бытом кочевников, но за плату и переночевать в одной из юрт.

Музей древних производств

Этот музей расположен на территории туристического лагеря «Аркаим». Здесь воссозданы печи нескольких типов – для обжига керамики, отопления, выплавки металлических изделий. Они построены в натуральную величину на основе научных данных. Кроме того, они еще и действующие. Все экспонаты этого музея можно не только смотреть, но и трогать. Также тут проходят мастер-классы на основе древних ремесел.

Степи и горы

В Аркаиме заслуживают внимания не только музеи и туристические объекты-реконструкции. Посещая эти места, стоит полюбоваться степью и подняться на расположенные здесь горы (или скорее холмы).

Особенно популярна гора Шаманка (или Шаманиха). Считается, что это древний палеовулкан. Отсюда можно любоваться солнечными закатами и рассветами. На вершине выложена каменная спираль, состоящая из 13 кругов. У эзотериков она символизирует прохождение цепи воплощений.

Поблизости расположена другая гора – Покаяния. На ее вершине также имеется каменная спираль.

Пользуется популярностью и гора Любви, которая находится на территории верхнего лагеря за рекой Караганка. Она самая высокая из гор «Аркаима», с крутыми склонами. Каменная спираль есть и здесь. С вершины открывается красивая панорама.

В окрестностях есть и другие горы: Аркаим, Разума, Счастья, Видений. У каждой горы есть свои легенды.

Историко-культурный заповедник «Аркаим» начинает летний туристический сезон с 1 мая, продолжается он до 30 сентября. В летний сезон «Аркаим» работает без выходных дней. В зимнее время действует только музейная часть (музей «Природы и человека»). Особенно много туристов приезжает в день летнего солнцестояния, когда в «Аркаиме» буквально яблоку негде упасть.

Вход на территорию самого городища Аракаим возможен только с экскурсией, платно. По остальной же территории можно гулять свободно. При поездке учитывайте, что днем в степи обычно очень жарко, а ночью наоборот холодно.

Контакты заповедника «Аркаим»:

Как добраться до заповедника «Аркаим»?

На машине

Из Екатеринбурга до Челябинска, затем через Южноуральск, Пласт, Степное, село Агаповка рядом с Магнитогорском (в сам Магнитогорск заезжать не нужно), село Кизильское, поселок Обручевский. Поворот к музею-заповеднику «Аркаим» расположен в 30 километрах от Магнитогорска (на трассе Верхнеуральск – Магнитогорск), снабжен указателем.

GPS-координаты заповедника «Аркаим»: N 52° 38.782′; E 59° 32.811′ (или 52.646374°, 59.546854°).

На общественном транспорте

С 1 июня по 15 сентября из Челябинска ежедневно в 16:20 с автовокзала «Юность» отправляется рейсовый автобус до Аркаима. Он прибывает на Аркаим в 23.00. Из Аркаима автобус уезжает в 02.10 ночи, прибывая в Челябинск в 09.00. По воскресеньям автобус выезжает в 06.10. В расписании возможны изменения, уточняйте перед поездкой.

Также можно доехать до поворота на «Аркаим» на автобусе Магнитогорск – Бреды, но в этом случае предстоит пройти 7 километров пешком.

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

—Поиск по дневнику

—Музыка

Жители Аркаима

Жителям Аркаима посвящается

«Учитель. Но дальше что нашел ты?

Ученик. Видишь ли, я думаю о действии будущего на прошлое.

Но разве можно с таким грузом книг, какой есть у старого человечества, думать о таких вещах!

Нет, смертный, смиренно потупи взгляд. Где великие уничтожители книг? По их волнам нельзя ходить, как по материку незнания!»

В. Хлебников. Учитель и ученик. 1912.г

ЖИТЕЛЯМ АРКАИМА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Аркаим — это хорошо укреплённый город-крепость, город-храм, город-мастерская. Учёных и туристов восхищает тщательная продуманность его плана. (Видимо, он был построен по чертежам.) По форме напоминает круг. Имеются две улицы: наружная и внутренняя. Нет прямого хода в центр крепости — чужак вынужден продвигаться по лабиринту-ловушке. (Если неприятель или дикий зверь проникнут в крепость, будут уязвимы — при движении по лабиринту легко будут уничтожены.).

Поражает возраст Центра древней цивилизации — около 5 тыс. лет. Тогда ещё не было Древнего Рима, Трои и Вавилона, только-только началось строительство египетских пирамид. Подобная крепость Стоунхендж (точно с таким же диаметром и идентичным планом) обнаружена в южной части Англии. Расстояние между ними 4 тыс. км. Находится на той же широте, по возрасту — чуть моложе Аркаима, Можно предположить, что обе крепости построены по одним и тем же чертежам.

Жители Аркаима и Страны городов их культура.

Какой строй был в Стране городов, наверное, по современной классификации его можно отнести к общинному, но слово первобытный как то отпадает само собой при знакомстве с культурным наследием древнего народа. В Аркаиме не найдено денег, или других символов торговли, при раскопках жилищ не обнаружено различий отличающих бедных и богатых в современном понимании этих слов. Но найдены признаки особого почитания некоторых умерших, примером является Синташтатский курган. Раскопки показали, что жители Страны городов не раз сжигали свои города, уходили из них и возвращались вновь, что бы отстроить на том же месте город заново [1,9]. Период сожжения городов составляет около 60 лет, что соответствует примерно 5-ти циклам Солнечной активности. Считается, что Аркаим был духовным центром Страны городов, местом, где жили Волхвы. Городов типично аркаимского типа не обнаружено ни в Средней Азии, ни в Предуралье.

Знания жителей Страны городов, позволяли им, занимается скотоводством и земледелием, что является первым признаком владения календарем. Два десятка городов построенных по общим принципам говорят о наличии общей концепции управления Страной и высоком уровне организации. Технологии, применяемые в строительстве Аркаима и других городов (сооружение опалубки и заполнение затвердевающим со временем материалом) являются прообразом самых современных технологий строительства, когда в опалубку заливают бетон.

Понять культуру, ценности жителей Страны городов современному человеку сложно, если не невозможно. Многие решения кажущиеся безумными современному человеку, например, специальное сожжение городов, а затем строительство на пепелище, воплощались в жизнь. Большинство исследователей соглашается с гипотезой о том, что письменности у жителей Аркаима не было, при этом, не отрицая наличие большого количества символов аналогичных рунице. Практически этот вопрос остается открытым, как и многие другие аспекты понимания культуры Страны городов. Понятие письменность в отношении к таким сложным вопросам, как понимание древних культур, может, проявляться совсем не так, как мы ожидаем. Известно, что на Руси существовали такие виды передачи и хранения информации как узелковое письмо, берестяные грамоты. При этом долговечность таких носителей при попадании их в открытый грунт весьма непродолжительна. Археологические раскопки показывают, что жители покидали города целенаправленно, не стихийно, забирая все ценное, если же существовало письмо, вероятно, оно было сакральным знанием и письмена являлись высокой ценностью, а значит, забирались в первую очередь. Поэтому могли быть и глиняные таблички и камни с надписями, но их не осталось в городах. Зато остались многочисленная глиняная посуда с большим разнообразием рунических символов.

Этнос Страны Городов.

Реконструкция лиц жителей Аркаима

Реконструкция лиц жителей Аркаима по останкам. Научный мир называет народ, населяющий Аркаим индоевропейцами (протоевропеоидный антропологический тип), возможно, это и правильно, если учитывать, ареалы расселения древних славян. Выполнены Нечваловой А.И. Выставлены в областном краеведческом музее г. Челябинск.

Аркаимская девушка, реконструкция

Реконструкция внешнего облика по останкам, жительница Аркаима XX-XVIII вв. до н.э. (возраст 18-21 г.). Произведена по останкам погребения 12 кургана 25 могильника Большекараганского (некрополь Аркаим). На заднем фоне женские украшения (реконструкция), ниже глиняная посуда обнаруженная на раскопках. Музей на территории заповедника. Женщины Страны городов имели украшения, из бронзы и выделанной кожи. Бронзовые части украшения изготовлены литьем и содержат узоры и рунические символы.

Жители Аркаима были сильны в математике и астрономии, с точностью до секунды определяли время восхода и захода солнца, длительность суток. Колесом начали пользоваться раньше китайцев. Торговали со многими странами. Среди товаров были боевые колесницы, изделия из металла. Бронзовые украшения караванами доставляли на берега Эгейского моря и на остров Крит/

Но по неустановленной пока причине жители Аркаима ушли с насиженного места, разделившись на несколько групп. Одна часть переселились на территорию Тибета и унесла туда свою культуру, в том числе, изобретённое колесо и поклонение кругу (мандала), Другая часть мигрировала на территорию Ирана. Вместе с ними переселился Заратуштра (Заратустра, Зороастр), ставший Пророком древних иранцев (персов) и создавший священную книгу-гимн «Авеста» о пути духовного совершенствования общества.

Ученые, изучая «страну городов», пришли к выводу, что арии Южного Урала жили в полном согласии с природой, их цивилизация была образцом экологической гармонии.

Чем занимались аркаимцы? Главным образом, скотоводством и металлургией. Прямых признаков того, что они пахали и сеяли найти не удалось. Не были найдены лодки, хотя города стояли на реках, а климат был практически такой же, как сейчас. Не были найдены мечи и копья, а только небольшие наконечники стрел и бронзовые ножи, необходимые в хозяйстве, но не на войне. Летом они перемещались на колесницах. На чем ездили зимой, пока установить не удалось.

В общем, это были сугубо мирные жители, которые ни с кем не воевали, но по какой-то причине никого не боялись. Они жили тихо, мирно и богато. Было установлено, что средний возраст жителей составлял 35 лет, но умирали они естественной смертью. В городах не было болезней и эпидемий. Несомненно, они были более развиты, чем окружающие их народы. Страна городов по всем признакам процветала! И потому самой большой загадкой является дальнейшая судьба этой древней цивилизации.

В один прекрасный день 16-го века до нашей эры жители всех городов одновременно собрали нужные вещи, сожгли города и исчезли в неизвестном направлении!

Эта последняя загадка, пожалуй, наиболее сильно занимает умы исследователей Аркаима.

Что дал нам Аркаим? То, что невозможно отнять, что всегда будет с тобой напоминанием о твоей исконности,- это чувство воссоединения в себе всех прошедших тысячелетий, судеб и решений, боли и преодоления. Огромные пространства сталей, гор и морей, почти непроглядная толща столетий и тысячелетий, невыразимый объем опыта и судеб прошедших поколений— все это тихими струями стекается к тебе, соединяется, обретает жизненную силу. И приходит понимание, что ты — наследник, продолжатель некоего великого дела, которое, оказывается, уже давно живет в тебе, но отныне оно яснее обозначилось, заговорило и зазвучало.

Аркаим — «Страна городов»

Огромный интерес всегда вызывает новая и неожиданная информация о древних цивилизациях, существовавших ранее на Земле. В 1987 году на Южном Урале, недалеко от горы Аркаим в Челябинской области планировали строительство Большого Караганского водохранилища для орошения засушливых степей. При предварительном обследовании местности, исследователи увидели в центре долины загадочные круги. Дальнейшие археологические раскопки, под руководством Геннадия Борисовича Здановича, обнаружили следы древней цивилизации, погибшей около 1700 — 1800 года до н.э., её назвали по местоположению — Аркаим. Это был древний город легендарной арийской расы, возраст которого более 40 веков, возраст Аркаима приравнивается к возрасту египетских пирамид фараона Хеопса. Это сенсационное открытие на Южном Урале остановило строительство Большого Караганского водохранилища, и в 1991 году территория памятника у горы Аркаим получила статус филиала Ильменского заповедника.

Около 4 тысяч лет назад жители этого таинственного места, по неизвестным причинам, внезапно покинули своё жилье, и поселение Аркаим сгорело и разрушилось, возможно, его сожгли сами жители, или оно погибло в результате вражеского нашествия.

Городище Аркаим было построено по предварительному плану радиально, примерно 150 метров был диаметр окружности всех городских построек. Внутри города, вплотную друг к другу в радиальном порядке дома с дверями на крышах. Об этом свидетельствуют найденные фундаменты 60 разрушенных домов, расположенных по кругу. Дома все одинаковые – судя по всему, особо богатых и особо бедных не было.

Вдоль внешней стены Аркаима проходил ров заполненный водой. По деревянным настилам можно было перейти ров и выйти из города. Жилища древних жителей Аркаима принадлежали отдельным семьям, и, видимо, каждая семья строила свой дом самостоятельно. Между домами в Аркаиме проходили улицы, хорошо спланированные уличные переходы, город был снабжён системой канализации и водоснабжения. По подземному рву шла подача воды в город, канализация шла по траншеям и сливалась за городской стеной в наружный защитный ров.

Технология выплавки прочной бронзы была настоящим открытием Аркаима и дала мощный толчок развитию технологии и культуры, поэтому и вся эпоха называется «бронзовым веком». Иглы и рыболовные крючки изготовляли из кости, одежду – из кожи и ткани, которую сами делали из конопли. Питались в основном кашами, добавляли туда мясо диких и домашних животных, ловили рыбу в реке.

«Впервые именно ариями была создана та система хозяйства, к которой мы привыкли – крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. Жители Аркаима возделывали землю, и земледелие приносило хорошие плоды — рассказывает Зданович, – на аркаимских огородах выращивали просо, лук, пшеницу и ячмень. Исследования археологов обнаружили продукты хранившиеся в сосуде и смогли восстановить примерный рецепт блюда. Оказалось, что древние аркаимцы питались сырой кашей, которую готовили из пророщенной пшеницы. Пророщенное зерно пшеницы перетирали в ступах и подавали вместе с мёдом, ягодами и травами. Это блюдо очень сытное и полезное, им можно наесться буквально с двух ложек. Найденные кости животных свидетельствуют о том, что в Аркаиме разводили лошадей, а крупный и мелкий рогатый скот, который пасли за первой городской стеной, дальше был ров. Им очень важно было окружить себя со всех сторон водой, города строили возле речки и обводили каналом, — поясняет Зданович,- видимо, это имело символический смысл».

Археологи обнаружили не только жилые помещения, но и гончарные мастерские, кузницу, и мастерские по выплавке бронзы и обработке камня. До сих пор вызывает удивление мастерство и высокий технологический уровень обработки бронзы и камня. В центре древнего Аркаима была расположена площадь, где, по утверждению археологов, проводились религиозные обряды и мистерии. На участке прямоугольной формы найдены, выстроенные в особом порядке, места для ритуальных костров. О развитости религиозного культа свидетельствуют найденные кости жертвенных животных и керамические изделия с изображением символа древнего бога солнца.

Символикой здесь пронизано всё, от орнаментов из свастик на керамике до самого города, построенного разом по единому плану – и при этом никаких рисунков, изображений богов, никаких надписей. Это была бесписьменная культура устного слова. Тем не менее, о силе исторической памяти этой культуры говорит уже то, что когда они уходили, сжигая свой город, а потом, через поколение, возвращались, то всё восстанавливали, как было, каждый колодец, каждый столб ставили на то же место. И так несколько раз подряд. Изучение материалов, полученных в результате археологических раскопок в Аркаиме, потрясло учёных. Было выдвинуто предположение, что это древняя цивилизация ариев, которая могла быть родоначальницей русской нации. Тайной остается не только широкие познания древних поселенцев в астрологии, но и в математике.

О древней цивилизации, существовавшей в Аркаиме сложено много легенд, многие исследователи считают Аркаим колыбелью ариев, местом, откуда арийские племена разошлись по земле. Индийские жрецы считали Аркаим городом-обсерваторией, где проживали в древности благородные Арьяварта. Об этом городе знали и давно искали, но, видно, не хотела родина ариев, чтобы её нашли. Уральские казаки знали об этом тайном месте, но хранили тайну, считая его сокровенным мистическим местом. Судя по раскопкам, Аркаим был очень красивым городом, дома были построены из крупного сырцового кирпича, высушенного на воздухе без обжига. Кирпич делали из глины смешанной с мелкой соломой (саман) и некоторым количеством навоза — это нетеплопроводный материал для стен жилых домов и хозяйственных построек. Стены домов и городских башен в Аркаиме раскрашивали, поэтому город был разноцветным.

Все поселения Аркаима построены по принципу звездного неба, согласно знакам зодиака. Именно отсюда арии разошлись по всей индоевропейской территории. Летописи утверждают, что где бы ни появились посланники Аркаима, они приносили с собой знания, религиозную культуру, просвещение, добро и процветание. Древние арии были духовными, религиозными просветителями и при знакомстве с другими народами они передавать знания, религиозные обряды и традиции, призванные защитить народ и стада от вымирания, а посевы — от неурожая. Благодаря своим знаниям, умениям и владениям уникальными, по тем временам, технологиям, арии часто занимали высокое положение в обществе. Во времена существования Аркаима, и в период расселения арийцев в северной Индии был впервые записан на ведическом санскрите устный эпос древних ариев — Риг-Веда — самая древняя часть Вед, в которой совсем нет черт буддизма. Позднее в Древней Персии были записаны священные тексты Авесты, и возникло учение Заратуштры, привнесённое ариями. Согласно выводам учёных, исследовавших находки, обнаруженные археологами во время раскопок, Аркаим простоял на территории Южного Урала около 300 лет. На территории Сибири и Южного Урала были найдены развалины ещё нескольких городов, подобных Аркаиму, археологи нарекли эти находки «Страной Городов». Сразу же возникло предположение, что именно эти места и есть знаменитая страна Аррата, из которой, согласно древним легендам, вышли предки шумер!

Все арийские жрецы были искусными целителями, знали лечебные свойства множества трав и растений, знали магические чудодейственные заклинания и молитвы Риг-Веды, за это их называли кудесниками.

На ведическом санскрите: Куд, кудати, кудат, кудда, куддата = cud,cudati,cudat, cud-da, cud-data — просить, побуждать, подстрекать, помогать, ходатайство по просьбе. Кудаяти — codayati — ускорить просьбу, вызывать быстрое действие, побуждать, подстрекать, (RV.)(родственные слова в др. рус. яз.: КУДО – чудо, кудесы – чудеса, кудесник. КУДЪ – вождь; в рус. яз.: кудесничать). Куд, кудайати – kud, kudaiati — лгать (родственные слова в др. рус. яз.: КУДО – чудо, кудесы – чудеса, кудесник. КУДЪ – вождь). Кудесники-целители Аркаима носили белые одежды, эта традиция передалась и другим народам, например, друидам, которые тоже облачались в белые одежды. Кудесники-целители и друиды должны были просвещать и обучать молодёжь, и передавать свои знания следующему поколению в устной форме, как это делали их древние предки. Древние волхвы и кудесники совершали обряды жертвоприношений, они знали порядок всех ритуалов, поэтому к ним обращались с различными просьбами и вопросами, они могли вершить суд и обеспечивать устойчивый миропорядок. В храме природы были и женщины-жрицы, их называли жрицами бога Агни (Огня), они поддерживали в алтарях священный Огонь всего рода, племени, и раздавали огонь жителям города для разжигания домашнего очага. Этот обычай почитания духа огня и сохранения огня в алтаре сохранился в древней Элладе, хранительницей огня домашнего очага считалась богиня Гестия. Неожиданной находкой в Аркаиме стала свастика, жители Аркаима рисовали её везде — на глиняной посуде, бронзовых и каменных изделиях.

И Аркаим, и Стоунхендж входили в структуру «мегалитических культур», значительно повлиявших на развитие мировой культуры и технологий. Племена древних ариев с территории Южного Урала постепенно распространялись не только по Малой Азии и Индостану, но расселились по всей Европе, обогащая другие народы своими знаниями, религиозными представлениями о миропорядке, культурой устного мифотворчества.

Следы арийской цивилизации Аркаима найдены на территории современного Таджикистана и Туркмении. Сегодня учёные уже не сомневаются, что на Южном Урале, в древности, обитали индоарийские племена, которые во II тысячелетии до нашей эры пошли двумя путями миграции. Один путь арийских племён лежал через Древнюю Персию (Иран), где были записаны тексты Авесты. Второй путь вёл арийские племена в северную Индию, где были записаны тексты Риг-Веды, на родном языке древних ариев — ведическом санскрите. Ведический санскрит Риг-Веды лежит в основе всех пра-языков Индоевропейской группы языков, и в первую очередь, русского языка.

В ведическом санскрите: Ид – id — принесение жертвы, молитва. Ид, иде, итте, идише, идишьяте, идитум, иле, илише — ID, IDe, ITTe, IDiSe, IDiSyate, IDitum, ILe, ILiSe — молить, спрашивать, попросить, спросить, вопрошать; хвалить (RV). (родственные слова в рус. яз.: идол, иди, или, лишать) Руководитель аркаимской экспедиции, профессор Геннадий Борисович Зданович рассказывает, о том, как арии пришли сюда с Запада, вероятно, откуда-то с Волги, а потом двинулись в Среднюю Азию. Он считает, что их знаменитый священный напиток сома, представлял собой отвар конопли на молоке с добавлением эфедры. — Почему решили, что это именно те арии, которые потом пришли в Индию и Иран? — спрашиваю Сергея. — В текстах Ригведы и Авесты описана прародина ариев, похожий на наш климат, и растительный мир — березы, многие элементы материальной культуры и орнаментов, использование свастики. Захоронения и скелеты в Аркаиме индоевропейского антропологического типа.

Ещё одна уникальная, ключевая особенность – колесницы, которые в то время были только у ариев. Сравнивая тексты Ригведы и Авесты с данными наших раскопок Аркаима, мы реконструируем мифологические сюжеты. Я верю, что на территории Южного Урала формировались древнейшие стихи Ригведы, тот самый устный источник Ригведы и Авесты, который ищут все специалисты…

Материалы по теме

А вот ещё:

Колонны Выборгского залива, часть 3

После написания двух статей о колоннах в Выборгском заливе в которых раскрыты все геометрические и иные характеристики, остался ряд нераскрытых вопросов. Последние дни на тематических ресурсах я прочитал много версий о том как колонны могли там оказаться, как они перевозились, куда предназначались. В данной статье я попробую озвучить свои мысли по данному поводу. Теперь обо всем по порядку.

]]>

Вернемся к нашей теме. По точке А я высказался. Она где-то в локации тех мест где колонны и сейчас находятся. Что касаемо точки Б то тут всё намного сложнее. Она может быть где угодно. И совсем не обязательно что это Санкт-Петербург. Шарик большой.

В первой статье ]]> я обоснованно показал что вероятность того что колонны были произведены в близлежащем карьере (500 метров на юг, желтый квадрат) крайне мала, не логична. Скорее всего в данную точку они попали из района обозначенного оранжевым овалом.

Вот схема с подписями, чтобы было наглядно. Серым пунктиром я обозначил предполагаемое место где шла выработка гранита данного паспорта и соответственно его обработка в формы. Судно с колоннами успело пройти по заливу порядка 3 км прежде чем по какой-то причине потеряло управление и его ветром снесло в бухту в которой эти колонны покоятся до сих пор.

Тут можно строить много предположений. Могла быть самоходная баржа которая потеряла управление. Мог быть буксируемый «прицеп», который сорвался с троса и его унесло ветром. Сие нам не узнать никогда. Единственное что можно предположить как уточнение, это то, что колонны были аккуратно выгружены. Рядышком, ровненько. То есть их берегли и планировали забрать. Судно же, судя по всему, позднее удалось эвакуировать.

Вы видите, что рядом с колоннами находятся каменные блоки, под которыми в свою очередь виднеются деревянные элементы. Сейчас я попытаюсь разъяснить что и как там появлялось. Конечно я со свечкой не стоял, я строю лишь логически обоснованную цепочку умозаключений на основе собственных знаний и опыта. Во ]]> второй ]]> статье я указал, что деревянные элементы это поддон, сделанный с целью изъятия колонн. Теперь подробно.

Первое что нужно понимать, так это то, что блоки и колонны никак не связанные события. Все думают что колонны и блоки везли на одной барже, либо их там вместе складывали, либо это руины какого-то древнего сооружения и прочее и прочее. Версий я слышал уже много. Вплоть до того, что были огромные сани на которых по льду всё это добро возили аж в Петербург. В конце статьи я напишу почему версия со льдом ошибочная. А пока к колоннам и камешкам вернемся.

Для визуализации и лучшего понимания моих мыслей в процессе повествования я буду рисовать принципиальные схемы. Сразу отмечу что версия предполагает погрузку колонн обратно на судно. В случае изъятия колонн на сушу всё было бы намного проще. Система лебёдок от ближайших деревьев и дело в шляпе. Правда потом совершенно невозможна их дальнейшая транспортировка без соотвествующей ландшафной проработки, следов которой нет от слова совсем.

Представьте себя на месте прораба или инженера, которому поручили достать колонны и погрузить на судно. Что вы будете делать? Логично предположить что вам первым делом на дне рядом с колоннами придется соорудить какой-то настил, на который вы сможете поставить подъемный кран (механизм). И такой настил на дне был обнаружен во время экспедиции. Вот схема. Оранжевым цветом я обозначил колонны на тот момент. Они еще рядышком.

Видимо замысел был следующим.

Я нарисовал поддон находящийся на дне. На нём видимо предполагалось размещение подъемных механизмов. Скорее всего два механизма, по торцам колонн. Ибо завести петлю из троса (каната) можно только с торцов. Принцип простой. Как у Архимеда. Дайте мне точку опоры и я переверну Землю. Предполагался подъем колонны, затем на освободившееся место смещалось погрузочное судно, колонна опускалась. Однако не срослось. Скорее всего одной из причин был прогиб или пролом поддона. Встал вопрос укрепления настила и было принято решение под подъемными механизмами настелить второй слой брёвен.

Однако опять не получилось. В этот раз по всей видимости проблемы возникли с подъёмным механизмом. Может балка не выдерживала, может еще что. Но, скорее всего, балка. Если мы исходим из того что подъемных механизмов было два, то можно прикинуть силу на излом. Колонны порядка 34-36 тонн, то есть на каждый рычаг по 18 тонн условно. Вылет стрелы относительно точки опоры никак не менее 3 метров, наверное даже 3,5-4 метра в реалиях был. Предполагая длину стрелы, которая возможно и видна на фото в виде длинного бревна и составляет 16 метров, можно рассчитать как усилие на противоположном конце стрелы, так и силу излома в точке опоры. Если мы условно возьмем соотношение длины плеча рычага как 1:3 (4 и 12 метров), то на противоположном плече рычага вес должен быть 6+ тонн. Вот эти самые 6 с гаком тонн на концах рычага мы и видим в виде разных каменных блоков. При этом когда стрела подъемного механизма начала гнуться и ломаться, на каком-то этапе была тщетная попытка укоротить плечи рычагов, что предполагало увеличение массы на конце плеча рычага. Это дополнительные каменные блоки другого размера.

В конце концов стало понятно что таким образом колонны поднять и погрузить на судно не получится. Стали ломать голову что делать дальше и придумали другой вариант. Кардинально другой. Вот его принципиальная схема.

Но и тут ничего не получалось. Возможно настил не выдерживал, возможно снова рычаг ломался, возможно судно не удавалось жестко закрепить и малейшее движение (осадка) судна все попытки сводила к нулю. Причин может быть много, а скорее всего все причины вместе взятые. Один малейший перекос тянул за собой всю вереницу проблем.

Тут стоит отметить то, что налицо спешная работа, без основательной подготовки. Торопились, возможно хотели втихаря, утайкой, малыми силами. Как я писал во второй статье, это действо происходило в 20 веке, скорее всего в 20-30 годы финнами или во время Великой Отечественной войны немцами.

На самом деле, если по-серьезному подходить к вопросу изъятия колонн, то лично я не вижу особых проблем. Правда понадобится основательная подготовка и металлические механизмы. Если сейчас вдруг кто-то захочет колонны достать, то он это сделает. Хоть на берег вытащить и погрузить на шаланду, хоть на судно. Да, будет не дешево, да придется проделать определенные работы как на дне, так и на берегу, но всё технически исполнимо.

Да, пока не забыл. Когда те кто понял что ни черта не получается, у них хватило ума блоки сложить кучкой у колонн, хотя один блок все-таки остался валяться примерно в десятке метров от кучи. На первом фото с квадрокоптера его видно внизу у обреза снимка. А теперь, когда я все подробно расписал и нарисовал, наложите мой рассказ на имеющиеся фото и вы поймете что я прав. Как минимум моя версия полностью соответствует тому что есть по факту. Один из рычагов при последнем варианте обломился и до сих пор его обломок торчит между колоннами. Напомню тем кто не читал вторую статью, древесина поддона достаточно свежая, хорошей сохранности. Её нельзя датировать периодом Российской империи.

Возможны иные предполагаемые варианты? Конечно возможны. И мой вариант так же может корректироваться. Например я описал вариант с двумя подъемными механизмами, но их могло быть и больше. Запросто могло быть три и даже четыре. При том что два вида блоков видимых на фото как раз имеют по три единицы примерно одного размера. Правда второго уровня поддона мы видим все же лишь два. Но среднюю часть второго уровня на каком то этапе вполне могли разобрать и пустить в ход на настил последнего варианта при закатывании сразу на судно. К сожалению этого мы уже не узнаем никогда, так и будем лишь строить предположения.

Кстати о предположениях. Я обещал рассказать почему версия со льдом ошибочна. Напомню, что я читал версии о том, что колонны и каменные блоки могли катать на санях или неких конструкциях по типу саней зимой по льду. Отвечу как местный рыбак.

1. Лёд не ровный и не однородный. Он и буграми, и с торчащими камнями, и разной толщины. В оттепели с промоинами. Ветер и течения его ломают, повсюду трещины. Часто уносит. Вспомните ежегодные эпопеи с питерскими рыбаками.

2. Торосы. Прибрежная часть до 3 км от берега обычно чрезвычайно торосистая. Локально и в отдельные годы полностью не проходимая ничем. Ни людьми, ни техникой. Даже сейчас.

3. Если выпадет снег, даже рыбацкий ящик на лыжах тащить крайне трудно. Особенно когда снег подтает и под ним вода. Или наоборот, выпавший снег своей массой выдавит через трещины воду которая скапливается под снегом. Передвижение на технике (снегоход, мотособака, сани) в таком случае практически невозможно, пешком крайне затруднительно.

4. в поземку снег надувает барханами как песок в пустыне. Локально запросто может быть толщиной более полуметра. Так же малопроходимо.

5. даже если снег выпал тонким слоем, свеженький, то пока он не спрессуется и не сцепится с поверхность льда, то точки опоры нет от слова совсем. Очень скользко. Вы даже ребенка на санках тащить не сможете. У всех питерских рыбаков, тех кто ходит далеко по Финскому заливу (корюшатники), имеется специальная обувь. Раньше это были специальной формы галоши на валенки. Сейчас сапоги с подошвой из специального состава и определенного протектора. А так же специальные накладки с шипами, так называемые ледоступы.

Следующее. Так же сейчас много идет разговоров о том, что древесина может быть более старой. Приводится в пример и морёный дуб, и Венеция (сибирская лиственница) и прочие примеры археологических находок. Тут так же нужно понимать что есть что и отделять мух от котлет. Древесина может долго сохраняться в среде с малым количеством кислорода. То есть должен быть некий консервант. Консервантом может быть лишь то, что исключает или снижает количество растворенного в воде кислорода. Например глина, выступающая гидроизолятором, или ил и торф которые активно пожирают свободный кислород. Там где лежат колонны нет ни глины, ни ила, ни торфа. Только песок. Песок хорошо пропускает воду, а вместе с ней и кислород. В данной локации нет условий для длительного сохранения древесины. При том что древесина в данном случае это обычная хвоя, как известно не отличающаяся особой стойкостью к гниению. Раз уж отвлекся на древесину, еще кое что скажу. Древесина бывает разной. Как по плотности и твердости, так и по химическому составу. Кроме того, разные породы дерева имеют разный электрический заряд. Древесина в воде гниет любая, но различные особенности могут уменьшать или увеличивать срок. Некоторые породы дерева при определенных условиях дубеют, кальцинируются. Всем известный пример с морёным дубом. Если дуб положить в воду и засыпать песком, да потолще, а лучше глиной или илом, то он каменеет. Но нужны многие годы. Сейчас в промышленных условиях этот процесс сокращен до дней путем нагрева, сушки, обработки паром и химикатами. При этом мало кто знает что ряд пород дерева в некоторых условиях по характеристикам превосходит мореный дуб. Например всем нам хорошо известная осина. Она очень мягкая, особенно верхушка дерева, при этом в естественных условиях гниет очень быстро, по-этому старых и толстых деревьев в лесу вы не найдете. Но, если дерево намочить, оно сильно разбухает, а при сушке сильно ссыхается. При этом имеется факт накопления. То есть каждый цикл разбухания и последующего усыхания будет плясать от последнего цикла с прогрессией к уплотнению. Так вот, после трёх таких циклов осина уже твёрже дуба. А после 10 циклов вы в неё даже гвоздь не забьёте. Самое интересное то, что осина не имеет предела сжатия. Даже после многих циклов сушки сохраняет способность к усыханию. Правда этот процесс крайне замедлен. При этом если окажется влажная среда, то будет так же впитывать влагу и разбухать. Даже покрытая лаком или воском. Ибо с годами лак, воск и прочие покрытия теряют свои свойства и увеличивают гигроскопичность. В общем со временем изделие из осины обязательно растрескается. Кстати, осина имеет отрицательный заряд и по-этому не дружит с хвоей. Вместе они не растут, осина угнетает хвою. А те ёлки что умудряются расти, имеют ветви в сторону от осины. Чёта Остапа понесло. Хватит. Да, у других пород дерева свои «тараканы».

И последнее. Справа и слева от колонн имеется песчаная «отмель». Кое кто пытается это связать каким-то образом с руинами прошлых лет. Типа под песком что-то погребено. А колонны с блоками это лишь верхушка айсберга.

]]>

Нет. Это не верхушка айсберга. Тут нет ничего необычного. У любого берега на некотором расстоянии от уреза воды есть такой намыв из песка и гальки. Образуется он придонным обратным течением при большой волне в берег. То что у колонн нет такого намыва обусловлено только тем, что сами колонны были как дамба и сдерживали как нагонное поверхностное течение, так и обратное придонное. А справа и слева этот намыв заканчивается причинами иного характера. Это рельеф дна (глубина), геометрия береговой линии, каменные гряды, заливчик впадающего ручья и пр..

Тепеь всё. Свои мысли по теме возможной принадлежности и транспортировке колонн я изложил. Равно как и наиболее вероятную причинно-следственную цепочку событийного характера. Всем спасибо за чтение.

Добавлено 20.09.2020. В данный момент происходит процесс изъятия колонн. Блоки уже вытащены на берег, в скором времени вытащат и колонны. Планируется создание ]]> музея в Выборге ]]> где колонны станут одним из экспонатов. Хорошо это или плохо, я не берусь судить. Могу лишь предположить, что маленький песчаный пляж, который был жемчуженой залива, перестанет быть этой самой жемчужиной, если вообще останется.