Чем занималось сибирское ханство

Сибирское ханство (кратко)

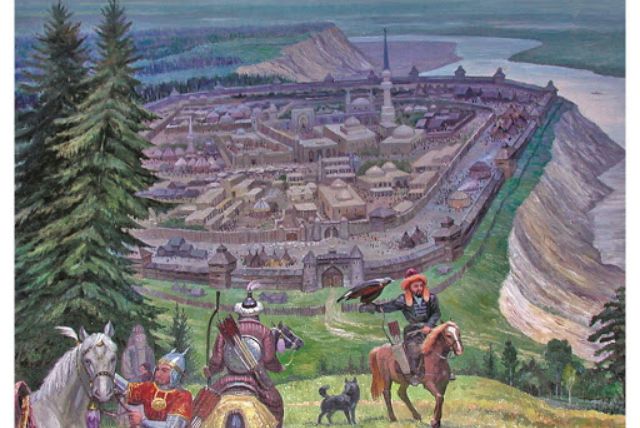

В 1495 году в период распада Золотой Орды в степной части Западной Сибири хан Махмет основывает Сибирское ханство, которое просуществовало вплоть до окончательного завоевания Сибири Русским царством в 1598 году. Первоначально центральным городом тюркоязычного феодального государства был Чинги-Тура (ныне г. Тюмень). Поздней столицей считается г. Искер (он же Сибер, Сибир, Сибирь), расположенный на правом берегу Иртыша. В XV веке название менялось на Кашлык, однако обозначение самого ханства закрепилось.

Географическое положение

В этот период территория государства простиралась от восточных склонов Урала до северо-западной границы с Пермской землей и до юго-западной с Ногайской Ордой. Северные земли достигали низовьев Оби. Ханство состояло из мелких улусов, во главе которых стояли представители знати (беки или мурзы). Селения походили на укрепленные военные городки, сформированные из низших слоев населения «черных людей».

История возникновения

Первое письменное упоминание Сибири относится к 1240 году. Считается, что в XIII-XIV веках здесь располагался улус татарского князя Тайбуги. Не смотря на то, что земли принадлежали Золотой Орде, сохранились свидетельства о практически полной автономии ханства. Единого мнения о происхождении государства, как политического объединения, нет. Однако с уверенностью можно утверждать, что борьбу за власть над данными территориями в течение нескольких веков вели два могущественных родовых клана: тайбугины и шибаниды. Первые являются потомками местного сибирского князя Тайбуги. Вторые – потомками ордынского хана Шибана, который унаследовал эти земли по «Принципу Чингизида», согласно которому никто не мог стать ханом, кроме прямых потомков Чингиз-хана по мужской линии. С появлением в Сибири хана Тохтамыша в 1398 году, здесь начинается документально зафиксированная история становления и развития государственности.

Население и народное хозяйство

Несмотря на обширную территорию, плотность населения была крайне низкой. В летописях середины XVI века упоминается всего 30,5 тысяч человек. В состав Сибирского ханства входили сибирские татары, коренные уго-финские народы, а также немногочисленные племена манси, ханты и западные пермяки. Многие источники свидетельствуют, что отношениями между разными этническими группами сохранялись дружественные. Большинство вели полукочевой образ жизни, разводили лошадей и овец, занимались рыболовством, охотой. Благодаря удобному географическому положению, здесь начала зарождаться добыча ценных горных пород, ковка и плавка металлов. Некоторые историки отмечают появление очагов земледелия. Однако из-за постоянных междоусобных войн основным занятием населения можно считать военное дело. Искусство ведения разведки сибирских татар было доведено до совершенства, и было главным преимуществом перед противником.

Сибирское ханство

Сибирское ханство — это государство с элементами патриархально-клановых отношений, образованное после распада Золотой Орды в конце XV века. Возникло в Западной Сибири. Русский лингвист Макс Фасмер, ссылаясь на труды этнографа Серафима Патканова, полагает, что топоним «Сибирь» произошел от названия столицы ханства, существовавшего в Прииртышье ранее. По версии Макса Фасмера «Сибирь» произошло от монгольского слова Sibir, что значит «сырая местность». Ханство просуществовало чуть более века — крах произошел в 1598 г. после победы русского войска над ханом Кучумом с последующим присоединением Сибирского ханства к России. За время своего недолгого существования оно успело пережить взлёт и падение, междоусобные войны, исламизацию местных жителей и др.

Географическое положение Сибирского ханства

На западе ханство подпирали Уральские горы, а по восточной стороне тянулись владения «Пегой Орды» — союза племен селькупов и кетов, бывших с Сибирским ханством на короткой ноге. На севере ханство подступало к дельте реки Обь, а на юге граничило с Ногайской Ордой и Казахским ханством, благодаря этой особенности, оно всегда было в тесной связи с Казахстаном. Также в земли Сибирского ханства входили обширные бассейны Иртыша и Оби.

Состав населения Сибирского ханства и уклад жизни

Имея значительные и просторные площади, Сибирское ханство заселено было мало — в XV веке здесь проживало около 31 тыс. человек. Основными народами Сибирского ханства были башкиры, найманы, аргыны, канглы, ханты, карлуки, манси, западные пермяки, сибирские татары и др. Взаимоотношения между этими этническими группами были дружескими. Изначально главным городом Сибирского царства был Чинги-Тура (ныне Тюмень), немного позднее — Искер (он же Сибирь и Кашлык).

Социально-экономическое развитие Сибирского ханства было на хорошем уровне. Центрами были Тонтур, Кызыл-Тура, Явлу-Тура, Аттики-Мурзы и Княжев городок, которые выполняли ещё и охранную функцию. Крупных городов не было, но по всей земле были «разбросаны» небольшие улусы, которые представляли собой укрепленные остроги. Во главе улусов были беки или мурзы, являющиеся их полновластными хозяевами. Хан в дела своей знати не вмешивался. Бек или мурза, как правило, владел обширными собственными угодьями, большими поголовьями крупного и мелкого рогатого скота, табунами лошадей и рабами, которые обслуживали их «поместья». «Черные» люди, составлявшие низший социальный слой, платили владельцу улуса дань и несли военную службу в его отряде.

Сибирское ханство представляло собой объединение улусов, практически не зависимых друг от друга и не сильно связанных с Кашлыком — ставкой хана. Однако все улусы платили хану дань: «черные» улусные люди собирали ясак — куниц, бобров, лисиц, соболей и пр., а беки и мурзы переправляли его хану.

Управлением Сибирского ханства занимался хан, которого во всем поддерживал карача — визирь, а также советники и ясаулы, смотрящие за соблюдением законов в ханстве. Хан выдвигался на трон своей знатью и проживал в деревянном дворце в свой столице — Искере. Государственное устройство Сибирского ханства носило полувоенный характер.

Чем занималось коренное население и как одевалось

Коренным жителям был свойственен полукочевой и оседлый образ жизни. Население Сибирского ханства занималось скотоводством, земледелием, работой по дереву, рыбалкой, охотой. В некоторых районах ханства основным занятием было ещё и бортничество. Разводили в большей степени лошадей и овец. Для обработки земли использовался деревянный плуг с металлическим лемехом, а выращивали ячмень, полбу, овёс и рожь. Оседлые поселения развивали гончарное дело и ткачество — ткали из льна и конопли. С началом добычи ценных горных пород усовершенствовали ковку и обработку металлов. Из ремёсел было также развито вязание сетей, плетение коробов из ивовых прутьев, изготовление деревянной посуды, лодок, саней, лыж. Однако из-за постоянных междоусобных войн, основным занятием местных людей, приносящим доход, было военное дело.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Основным «оружием», которое помогало сибирским татарам выиграть любую битву, была разведка, поэтому они довели её до совершенства — в те далёкие времена никто в этом деле превзойти их так и не смог.

Мужская одежда «черных» людей Сибирского ханства состояла из длинной рубашки и штанов-портов летом, а также тулупа из овчины зимой. Женская одежда состояла из длинной рубахи на тело и платка на голову. Поверх рубашки надевали юбку, состоящую из 2–3 полотен, собранных на поясе.

Значимые города Сибирского ханства

Чинги-Тура — изначально была столицей Тюменского улуса Золотой Орды, а впоследствии — главным городом ханства. Сейчас это место именуется «Царёвым городищем» и расположено в центральной части Тюмени.

Чинги-Тура была важным перевалочным пунктом из Средней Азии в Сибирь и дальше — за Урал, являлась центром местных путей сообщения, по которым с периферии везли ясак — дань, а в противоположном направлении двигались вооруженные отряды и разные должностные лица. С середины XVI века на картах мира начинает обозначаться как Тюмень.

Чинги-Тура, по изображениям в летописях, представляла собой город, расположенный на мысу при слиянии двух рек, Туры и Тюменки, в окружении трех линий оборонительных ограждений. Улицы «строились» юртами, которые ставились близко друг к другу. Самые большие шатры принадлежали хану, но так как большую часть времени он был в военных походах, то в шатрах жили его многочисленные жены и дети.

В исторических документах приводятся слишком скудные сведения о времени и обстоятельствах возникновения Чинги-Туры. Первое документальное упоминание о городе встречается в 1375 году, после обозначения его на карте Каталонского атласа. Однако историки до сих пор расходятся во мнениях о том, когда появился город. Часть считает, что сначала он был главным местом улуса Тайбуги, другие — что Чинги-Тура была создана при Джучи, внуке Чингисхана. Улус относился к той части Золотой Орды, которая управлялась родом Шибанидов. Десять лет, с 1396 г. по 1406 г., тюменским правителем был Тохтамыш, который спасаясь от Тамерлана, обосновался в этих краях. К концу XV века власть над Чинги-Турой перешла от Тюменского ханства к Сибирскому.

Существует мнение, что Чинги-Тура была разорена Ермаком, однако доказать это нельзя, так как раскопки не проводились. В XX веке на месте городища был воздвигнут спортивный комплекс «Геолог», и почти весь культурный слой во время застройки был уничтожен.

Город возник на правом берегу реки Иртыш, в 17 км от Тобольска. Другие наименования Искера — Кашлык, Сибирь. «Искер» переводится как древняя земля. Город образовался ещё до монгольского нашествия и к началу XIII века был хорошо обжит.

Из исторических писаний известно, что Искер был передан Чингисханом в 1224 году своему старшему сыну Джучи. Этнограф Ш. Марджани считал, что именно в этом городе в XIII веке была ставка основателя рода Шибанидов Шибана — внука Чингисхана и пятого сына Джучи.

Впервые о городе упоминается в 1367 году на карте венецианских картографов под обозначением Sebur. Через 8 лет он появляется в Каталонском атласе, созданном Авраамом и Иегудой Крескесами по заказу арагонского правителя.

Как бы Искер ни был богат и силен ранее — в XX веке это была уже куча битого кирпича, покрытая мхом.

Правители Сибирского ханства

Едигер был правителем ханства на протяжении 11 лет, начиная с 1552 г. Он делил власть со своим братом Бекбулатом. К началу правления Едигера произошли важные события, которые впоследствии привели к закату династии Тайбугидов.

В 1552 г. русские захватили Казань и двинулись в сторону Урала. Вскоре сдалась Астрахань. В это же время хан Кучум ввел своё войско на территорию Сибирского ханства с целью вернуть его обратно. Едигеру в борьбе с Кучумом нужна была помощь со стороны, и вариант был только один — обратиться к русскому царю. Едигер пошел на соглашение с Москвой, признал зависимость от русского царя и обязался ежегодно платить дань соболиными и беличьими шкурками. Взаимоотношения Сибирского ханства и Руси были установлены.

Едигер думал, что попав под защиту русских, сможет избавиться от Кучума. Однако ханство находилось слишком далеко от Москвы, а Ивана IV интересовала исключительно дань. К тому же, связанный Ливонской войной, Иван Грозный не имел лишних сил, чтобы послать их в Искер. Кучум сверг Едигера с Бекбулатом и встал во главе ханства: братьям сломали позвоночники и бросили на растерзание волкам. Правление династии Тайбугидов в Сибири закончилось.

Кучум относился к роду Шибанидов и был потомком монгольского полководца Чингисхана.

Кучум был родственником правящей династии Бухарского царства, поэтому, чувствуя моральную и материальную поддержку его правителя Абдуллы-хана II, вел долгую войну с Едигером. Он смог победить противника в 1563 г. и, став правителем ханства, подчинил себе все его народы, обязав платить ясак.

Смена правящей власти в Сибирском ханстве сопровождалась смутой, поэтому Кучуму понадобилось 7 лет для усмирения непокорных князей. Укрепив свою власть, Кучум стал обращать в ислам местных жителей. Тех, кто не соглашался принять другую веру, обращали в неё насильно, а если человек сильно сопротивлялся — казнили.

Неоднократные вторжения Кучума на территорию Русского государства привели к потери им власти: в октябре 1582 г. на Чувашевом мысе произошла битва войск атамана Ермака и Кучума, в которой хан потерпел поражение.

Поражение Кучума можно объяснить тем, что войско Сибирского ханства было плохо одето и вооружено, а также использовало устаревшую тактику ведения боя. Ещё одной немаловажной причиной можно считать желание местных князей перейти на сторону московского царя, а не выслуживаться перед «пришлым» ханом.

В противоположность воинам Кучума, войско Ермака состояло из опытных в военном деле казаков, которые к тому же были хорошо вооружены. Хану Кучуму удалось бежать, и на протяжении последующих трёх лет он постоянно следил за ненавистным ему атаманом. Наконец, в августе 1585 г., Кучум дождался момента и разбил войско Ермака, застав его врасплох.

Религия Сибирского ханства

Основной религией Сибирского ханства был ислам, проникший из Средней Азии, но местами ещё долго сохранялось язычество. Обращение местных жителей в ислам проходило тяжело и болезненно.

Будучи правоверным мусульманином, шибанид Кучум сделал всё от него зависящее, чтобы распространить ислам по территории ханства. Кучума не устраивала слабая религиозность его сибирских подданных — ограничение исповедующих ислам лишь местной знатью не удовлетворяло фанатичное рвение глубоко религиозного хана.

В результате Кучум начал проводить политику по внедрению ислама во все слои населения, и для этой цели он не жалел ни денег, ни времени, ни сил. Многих жителей ханства, не желавших делать обрезание, принуждали к этому силой, а тех, кто продолжал сопротивляться новой вере, — казнили.

В итоге в ханстве вспыхнули вооруженные восстания, и не в силах справиться с ними самостоятельно Кучум попросил помощи у своего отца, который прислал ему войско. Также правитель Бухары Абдулла-хан II неоднократно отправлял в Сибирское ханство своих лучших шейхов и сеидов. Несмотря на все старания Кучума, полностью искоренить язычество он не смог.

Но его усилия не прошли даром — введение и распространение ислама в ханстве способствовало консолидации коренного населения, и в конечном итоге из разрозненных селений образовалось единое государство. Проводимая Кучумом исламизация была приостановлена приходом Ермака.

Закат ханства

После того, как Ермак взял верх над армией Сибирского ханства, он занял столицу и около трёх лет покорял близлежащие селения. Кучум атаковал отряд Ермака во время ночевки в устье реки Вагай. В живых осталось лишь несколько дружинников. К сожалению, Ермак выжить не смог.

Однако Кучуму это не помогло вернуть свои бывшие владения — русские уже стали потихоньку заселять ханство и строить свои остроги: Тюмень, Салехард, Тобольск, Березов, Тару и др. Поначалу беки пытались сопротивляться русским, но после того, как в 1588 г. Данила Чулков заманил к себе в гости, взял в плен, а после отправил в Москву трёх мятежных князей, господство русских в Сибирском ханстве снова утвердилось — испуганные татарские ханы, оставив Искер, ушли в степи. Кучум тоже последовал их примеру, но периодически организовывал нападения на русские отряды.

Кучум проиграл боярину Андрею Воейкову битву на реке Обь, ушел навсегда на восток и через несколько лет погиб, а Сибирское ханство в 1598 г. полностью попало под власть Русского государства.

Ермак и Данила Чулков

Ермак был атаманом казачьего войска и покорителем Сибири. Где он родился, вырос, кто были его родители, доподлинно не известно. Также ученые не смогли выяснить его настоящую фамилию. По признанию современников, он был очень умным, мужественным, честным, осторожным и благородным.

Кучум шел с полчищем, в несколько раз превосходящим по численности силы Ермака, но его солдаты были плохо одеты и ещё хуже вооружены.

В бою на Чувашевом мысу Ермак разнёс Кучума и занял Кашлык.

После взятия столицы Сибирского ханства, Ермак послал Ивану IV Грозному донесение с описанием произошедших событий. Царь обрадовался и помимо ратников, направил в подарок Ермаку 2 кольчуги, одна из которых ранее была собственностью Петра Шуйского. Подарок произвёл на атамана сильное впечатление, поэтому он носил доспехи день и ночь.

В августе 1585 г. во время ночного отдыха на реке Вагай на атамана и его воинов напал хан Кучум. Раненый Ермак пытался доплыть до ближайших стругов, но, обременённый доспехами, утонул. Остатки дружины атамана вернулись в Москву.

Ермак без сомнения остаётся одной из значимых фигур в русской истории.

Основателем Тобольска и первым его воеводой был Данила Чулков, происходящий из рода рязанских бояр. Данила участвовал в завоевании Астрахани и в разгроме 200 крымцев под Азовом. В 1586 г. он был отправлен в Сибирское ханство в составе военного отряда, который позже дал начало городу Тюмень. Из Тюмени Данила пошел дальше и в месте, где река Тобол впадает в Иртыш, заложил острог Тобольск.

В последующем он смог утвердить пошатнувшееся после смерти Ермака господство русских на территории Сибирского ханства в XVI веке. Благодаря Чулкову на землях ханства были прекращены серьёзные смуты, и они отошли под крыло Русского государства.

Как сложилась судьба Данилы Чулкова после 1589 г., как он умер и где похоронен, до сих пор неизвестно.

Для того, чтобы узнать дополнительные любопытные факты о том значимом для истории Сибири времени и людях, которые изменили её судьбу, предлагаем посмотреть познавательное видео.

Культура и достопримечательности Сибирского ханства

Достоверных сведений о развитии строительного дела в ханстве почти нет — не подлежит сомнению только то, что там строились небольшие деревянные крепости, поэтому памятники архитектуры Сибирского ханства до нашего времени не сохранились. Никаких достижений в культуре Сибирского царства не наблюдалось.

Из значимых и знаменитых мест ханства, можно выделить только Царёво городище, Кучумово городище и Чувашский мыс.

Район «Царёво городище» в городе Тюмени находится неподалеку от стадиона «Геолог». С западной стороны протекает река Тюменка, которая минуя Никольский мост, впадает в Туру. Местность застроена, и о том, что 500 лет назад здесь стояла Чинги-Тура, напоминает только холм. Крупные раскопки здесь никогда не проводились.

В настоящее время «Кучумово городище» представляет из себя поросшую травой и деревьями территорию 20–23 кв. м., которую медленно съедает подмываемый рекой берег. Вещи, найденные в Кашлыке археологами, хранятся в Тобольском музее-заповеднике.

Место битвы Ермака и Кучума, Чувашский мыс, сейчас включено в межрегиональный туристический проект «По следам Ермака» и является региональным памятником природы Тюменской области.

К сожалению, литературы о Сибирском ханстве почти нет, так как собственные источники не сохранились, а косвенных — мало, и в основном они дают информацию с момента завоевания ханства Россией.

Сибирское ханство

Феодальное татарское государство в Западной Сибири

Содержание

Сибирское ханство образовалось в начале 1420-х гг. в процессе распада Золотой Орды и выделения из ее состава Улуса Шибана.

Основатель ханства – Хаджи-Мухаммад, который объединил земли в междуречье Туры, Тобола и Ишима. Центр – город Чимги-Тура, позднее – город Кашлык.

Сибирское ханство включало территорию Прииртышья, Притоболья, Барабинской степи, Приобья, населенные тюрко- и угроязычными племенами, которые постепенно консолидировались в татарский этнос.

Во главе родов находились кланы: Мангыт, Джалаир, Кунграт, Салждиут, Найман и др.

Государственная религия – ислам.

После ухода Хаджи-Мухаммада в Приаралье сибирская знать подняла восстание и провозгласила ханом Абулхайра. В 1430 г. его войска нанесли поражение Хаджи-Мухаммаду, который был взят в плен и казнен. Абулхайр постепенно распространял свою власть на Приаралье и в 1446 г. перенес столицу в Сыгнак.

В 1448 г. ногаи во главе с Ваккасом свергли Абулхайра и поставили правителем Сибирское ханство Едигера.

Во время правления Ибака ханство достигло наибольшего могущества. Ибак противостоял кочевым узбекам в Приаралье и хану Большой Орды Ахмаду. В 1481 г. Ибак совместно с Мусой и Ямгурчи нанес поражение Ахмаду. В том же году он заключил с великим князем московским Иваном III договор о торговле, в 1483 г. – о дружбе и союзе.

В 1495 г. хан Ибак был убит во время мятежа знати во главе с Мухаммадом Тайбугой. Последний объединил татарские улусы по рекам Тобол и Иртыш и сделал столицей город Кашлык (Сибирь).

С усилением русского давления на Сибирское ханство в середине XVI в. власть ханов из рода Мухаммада Тайбуги ослабла, и в 1555 г. Едигер признал себя вассалом Русского государства.

В 1563 г. шибанид Кучум, свергнув тайбугидов Едигера и Бекбулата, захватил власть в Сибирском ханстве.

В 1572 он начал борьбу против русского влияния в Приуралье. В ответ на это были организованы русские походы на Сибирское ханство.

В 1585 г. Ермак погиб, однако русскле наступление на Сибирское ханство продолжалось (создание крепостей, колонизация края и пр.).

После гибели Кучума (1598) Сибирское ханство было окончательно присоединено к Русскому государству.

Источники

Сибирские летописи. СПб., 1907.

Материалы по истории казахских ханств XV–XVIII вв. (Извлечения из персидских и тюркских сочинений). А.-А., 1969.

История Казахстана в русских источниках XVI–XX веков: в 2 т. Алматы, 2005.

Литература

Бахрушин С.В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI–XVII вв. Л., 1935.

Миллер Г.Ф. История Сибири. М.–Л., 1937. Т. 1.

Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосиб., 1982.

Сибирские татары. Казань, 2002.

Файзрахманов Г.Л. История сибирских татар (с древнейших времён до начала ХХ века). Казань, 2002.

Исхаков Д.М. Тюрко-татарские государства XV–XVI вв. Казань, 2004.

Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства. Казань, 2006.

Маслюженко Д.Н. Этнополитическая история лесостепного Притоболья в средние века. Курган, 2008.

Сибирское ханство

Всего получено оценок: 185.

Всего получено оценок: 185.

Сибирское ханство — так называлось государство, которое существовало в Западной Сибири с 1468 года. Оно было одним из осколков на территории могущественной Золотой Орды. Ханство было завоевано атаманом Ермаком и царскими воеводами в конце XVI века. Кратко историю Сибирского ханства изучают в 7 классе.

Возникновение и особенности

В конце XV века государство охватывало обширную территорию в Зауралье и представляло собой самое большое по площади и малонаселенное татарское ханство.

На севере сфера влияния сибирских ханов доходила до современного города Березов и средней Оби, на западе — до Уральского хребта, на востоке — до Барабинских степей, а на юге — до степей на берегах реки Ишим, то есть до стыка границ России и Казахстана, что хорошо заметно на карте. Его соседями были:

В XIII веке земли Зауралья входили в состав Тайбугинского юрта улуса Джучи. Около 1250 года хан Батый выделил из него отдельный улус Шибана в Зауралье. В силу особенностей географического положения эти земли всегда находились в тесной связи с Казахстаном.

Живший в XV веке Абулхайр-хан с 1428 по 1468 год управлял Узбекским ханством. Оно охватывало территорию от реки Амударьи на юге и до южного Зауралья на севере. Территория современного юга Тюменской области в те времена входила в состав вилайет Чинги-Тура. Его столица находилась в одноименном городе на месте Тюмени. После смерти Абулхайр-хана с 1468 по 1495 год существовало отдельное Тюменское ханство. После очередной внутренней войны возникло Сибирское ханство со столицей в городе Искер, который также назывался Кашлык и Сибирь. Он находился недалеко от современного Тобольска.

Численность населения ханства в XV веке неизвестна. В нем жили следующие народы:

Основными их занятиями были охота, собирательство, ловля рыбы, скотоводство и земледелие на юге. Из религий были распространено язычество и проникший из Средней Азии ислам. Особых достижений в культуре не наблюдалось. В нескольких небольших городках было развито ремесло: обработка металла, кости и дерева, гончарство и ткачество. Сибирский хан жил в деревянном дворце в Кашлыке, куда иногда прибывали купцы из Средней Азии.

Термин «Сибирь» впервые зафиксирован в «Сокровенном сказании монголов» в 1240 году, то есть в период походов хана Батыя на русские княжества. В XIV веке его использовали арабские географы и картографы из Венеции и Каталонии.

Завоевание русскими

Из русских первым за Урал проникли новгородцы в XII веке с целью сбора дани пушниной с местных племен. В 1499–1500 годах поход на Сибирское ханство совершили поход князья Петр Ушатый и Семен Курбский. Их войско перемещалось на лыжах и на собачьих и оленьих упряжках. С тех пор сибирские ханы иногда платили дань царству Русскому пушниной. В 1563 году власть в Кашлыке захватил хан Кучум. Вскоре он перестал платить дань, а его отряды стали совершать набеги на Пермские земли, где добывали соль купцы Строгановы.

В 1581–1585 годах поход против Кучума совершил казачий атаман Ермак. Казачьего отряда численность в 500–800 человек оказалось достаточно для взятия Кашлыка. В 1586 году из Москвы со стрельцами пришли воевода Мясной и Данила Чулков. Они основали Тюмень и в 1587 году Тобольск, который стал резиденцией воеводы. В 1598 году хан Кучум был окончательно разгромлен в Барабинских степях воеводой Андреем Воейковым.

Ермака, как правило, называют «покорителем Сибири». На самом деле, он продержался в Кашлыке едва ли три года, с октября 1582 до августа 1585. Ермак успел отправить посольство к Ивану IV и получить от царя в помощь 300 стрельцов во главе с князем Болховским. Многие из них умерли от голода, холода и погибли в боях с татарами. В конце 1585 года остатки отряда Ермака ушла за Урал.

Что мы узнали?

Сибирское ханство существовало в Западной Сибири с 1468 года. Оно не играло значительной роли в истории Золотой Орды и России и в конце XVI века было завоевано немногочисленными русскими отрядами.