Чем занимался альбрехт дюрер

Биография Альбрехта Дюрера: гений эпохи Ренессанса

Альбрехт Дюрер (1471-1528) — немецкий гравёр и живописец, один из крупнейших мастеров ксилографии.

Детство, семья

Один из величайших художников Ренессанса появился на свет 21 мая 1471 г. в Нюрнберге. Его отец был ювелиром, переехавшим в Германию из Венгрии. Венгерскую фамилию Айтоши (венг. ajtо — «дверь») Альбрехт Дюрер-старший перевёл на немецкий как Türer, позднее она трансформировалась в Dürer. Свою мать Барбару Хольпер будущий художник характеризовал, как благочестивую женщину, которая старалась наказывать своих детей часто и усердно. В Семье Дюреров родилось 18 детей, но выжило только 8. Альбрехт был третьим ребёнком.

Учёба

В 1477 г. Альбрехт начал посещать латинскую школу. Кроме того, отец обучал сына ювелирному делу. Тем не менее, Альбрехт решил заниматься живописью. Будучи подростком, он написал свой автопортрет (1484 г.) и «Мадонну с двумя ангелами» (1485 г.). Когда Альбрехту исполнилось 15 лет, он начал обучение у нюрнбергского художника М. Вольгемута. В его мастерской Дюрер изучал живопись, а также гравирование по меди и дереву. По мнению искусствоведов в этот период он работал над некоторыми гравюрами для «Книги хроник» Х. Шеделя. В частности, над гравюрой, известной под названием «Танец смерти».

По традиции учёба должна была завершаться путешествием, в которое Дюрер отправился в 1490 году. Ученическая поездка Альбрехта Дюрера длилась около 4-х лет. За это время он побывал в Швейцарии, Германии и Нидерландах. В 1492 г. Дюрер задержался в Эльзасе, где некоторое время работал в мастерской Шонгауэра. Затем он переехал в Базель. Здесь он участвовал в создании гравюр к «Кораблю дураков» С. Бранта. Некоторое время Дюрер провёл в Страсбурге, где создал свой «Автопортрет с чертополохом» (1493). Последнее творение было подарком для невесты Дюрера.

Гравёр

1498 г. – вышла книга «Апокалипсис», для которой Дюрер сделал 15 ксилографий. Последние принесли ему широкую известность.

1500 г. – появилась книга «Страсти св. Бригитты». Для неё Дюрер выполнил 30 гравюр. В этот период он также присоединяется к нюрнбергским гуманистам, которых возглавлял Конрад Цельтис.

1501 г. – Дюрер гравирует изданный Цельтисом «Сборник комедий и стихов» Росвиты.

1504 г. – создает гравюру «Адам и Ева», которая считается одним из шедевров резцовой гравюры на металле.

1507-1512 гг. – выполняет серии религиозных гравюр «Малые страсти», «Большие страсти» и «Жизнь Марии».

1512 г. – главным покровителем гравера стал император Максимилиан I. Дюрер участвует в работе над «Триумфальной аркой», монументальной ксилографией, которая выполнялась на заказ императора.

1513 г. – принимает участие в иллюстрировании «Молитвенника императора Максимилиана». В 1515 г. император назначил Альбрехту Дюреру пожизненную пенсию.

1515 г. – выполнил 3 гравюры, изображавшие карты северного и южного полушария звёздного неба и восточного полушария Земли.

1515-1518 гг. – начинает работать в новой технике — офорте. Офорты Дюрера выполнены на железных досках.

Дюрер приложил много усилий для достижения мастерства в гравировании, считая это верным путем к материальному благополучию и признанию. Он был первым немецким художником, одновременно работавшим в обоих видах гравюры — на меде и на дереве. Реализацией гравюр Дюрера занимались его мать и жена. Его гравюры можно было часто встретить на ярмарках Нюрнберга, Аугсбурга и Франкфурта-на-Майне. Кроме гравюр в начале XVI века Дюрер работает над экслибрисами. На данный момент известно 20 экслибрисов, созданных им. Первый экслибрис Альбрехт Дюрер сделал для своего друга Виллибальда Пиркгеймера.

Живописец

1494-1497 гг. – создал портрет саксонского курфюрста Фридриха III.

1498 г. – написал свой автопортрет.

1499 г. – создал портрет торгового агента О. Креля и своего отца.

1500 г. – выполнил для курфюрста Саксонии Фридриха III полиптих «Семь скорбей»

1504 г. – на заказ упомянутого саксонского курфюрста написал картину «Поклонение волхвов».

1505 г. – пребывая в Венеции, по заказу немецких купцов выполнил картину «Праздник венков из роз». Дюрер считал, что именно эта работа заставила многих признать его не только гравёром, но живописцем.

1506 г. – Дюрер возвращается в родной Нюрнберг.

1509 г. – избран членом Большого совета Нюрнберга.

1511 г. – на заказ купца Маттиаса Ландауэра пишет алтарь «Поклонение Святой Троице».

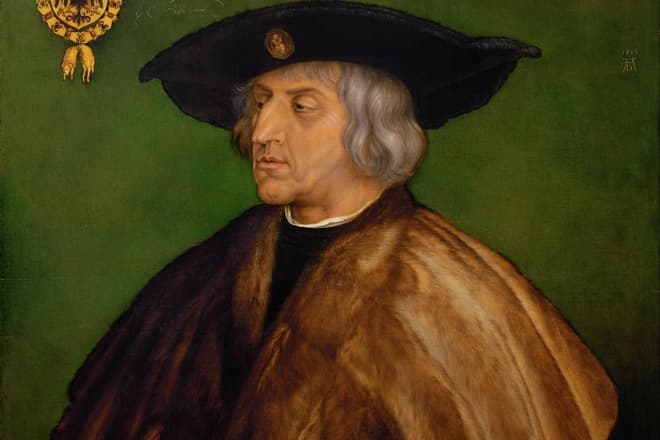

1518 г. – Дюрер представляет Нюрнберг на рейхстаге в Аугсбурге. Здесь он пишет портреты Якова Фуггера, Максимилиана I и других известных участников съезда.

1526 г. – Дюрер создает диптих «Четыре апостола».

Личная жизнь

В 1494 г. Дюрер женился по воле своего отца. Агнесе Фрей происходила из старинной нюрнбергской семьи. До дня свадьбы молодые так и не увиделись. Хотя Дюрер отправил невесте свой автопортрет. К браку художник относился без особого энтузиазма, хотя и воле отца не противился. Ведь по тогдашним правилам мастером считался только женатый художник. Сразу же после венчания Дюрер выехал в Италию, чтобы совершенствовать свое мастерство. У супругов не было детей. По мнению Дюрера, настоящий художник должен оберегать себе от женщин: «не жить с ними вместе, не видеть их и даже не касаться».

Альбрехт Дюрер скончался 6 апреля 1528 г. от болезни печени. Его похоронили на Нюрнбергском кладбище «Йоханесфридхоф» около могилы его друга В. Пиркхаймера.

Альбрехт Дюрер

Биография

Альбрехт Дюрер – немецкий художник, чьи достижения оставили след в науке и искусстве. Он писал картины, создавал рисунки, гравюры. Мастер увлекался изучением геометрии и астрономии, философии и градостроительства. Память о талантливом деятеле искусств исчисляется большим количеством работ. Объем наследия, оставленного Альбрехтом Дюрером, сравним с коллекциями Рембрандта и Леонардо да Винчи.

Детство и юность

Деятель эпохи Возрождения появился на свет в Нюрнберге 21 мая 1471 года в семье венгров, мигрировавших в Германию. Немецкий живописец – 3 ребенок из 18 детей ювелира. К 1542 году в живых остались только трое братьев Дюрер: Альбрехт, Эндрес и Ханс.

В 1477 году Альбрехт уже был учеником латинской школы, а дома часто помогал отцу. Родитель лелеял надежды, что мальчик продолжит семейное дело, но биография сына сложилась иначе. Талант будущего живописца стал заметен рано. Получив первые знания от отца, мальчик задался целью учиться у гравера и живописца Михаэля Вольгемута. Дюрер-старший недолго негодовал и отправил Альбрехта под опеку кумира.

Мастерская Вольгемута имела безупречную репутацию и популярность. 15-летний юноша перенял навыки живописи, рисунка и гравирования по дереву и меди. Дебютом стал «Портрет отца».

С 1490 по 1494 годы Альбрехт путешествовал по Европе, обогащая знания и набираясь опыта. В Кольмаре Дюрер работал с сыновьями Мартина Шонгауэра, которого не успел застать в живых. Альбрехт был вхож в круг гуманистов и книгопечатников.

В путешествии молодой человек получил письмо от отца, оповещавшего о договоренности с семейством Фрей. Благородные родители согласились выдать дочь Агнесс замуж за Альбрехта. Он обрел новый статус и завел собственное дело.

Живопись

Творчество Дюрера безгранично, как и спектр идей и интересов. Живопись, гравюра и рисунок стали основными направлениями деятельности. Деятель искусства оставил наследие, исчисляемое 900 листами изображений. По объему и разноплановости работ искусствоведы сравнивают его с Леонардо да Винчи.

Дюрер работал углем, карандашом, тростниковым пером, акварелью и серебряным штифтом, ставя во главу угла рисунок как этап создания композиции. Большую роль в творчестве Дюрера играла религиозная тематика, что соответствовало тенденциям в искусстве той эпохи.

Нестандартное мышление, склонность к поискам и экспериментам позволяли мастеру постоянно развиваться. Одним из первых заказов стала роспись дома горожанина Зебальда Шрейера. Узнав об успешной работе художника, курфюрст Саксонский Фридрих Мудрый заказал ему свой портрет, и этому примеру последовали патриции Нюрнберга. Дюрер следовал европейской традиции, изображая модель на фоне пейзажа в трехчетвертном развороте и детально прорабатывая мельчайшие нюансы изображения.

Гравюры занимали центральное место в деятельности творца. Циклы работ появлялись в его мастерской в Германии. Дебютные экземпляры созданы с помощью Антона Кобергера. Нюрнберг располагал к экспериментам и поискам, поэтому на родине мастер применил новые техники.

Работы хорошо продавались. Живописец сотрудничал с городскими изданиями, создавая изображения на заказ. В 1498 году он изготовил ксилографии для издания «Апокалипсис», что принесло автору известность в Европе. Дюрера приняли в общество гуманисты, лидером которых был Кондрат Цельтис.

В 1505 году художник создал для Сан-Бартоломейской церкви в Венеции алтарный образ под названием «Праздник четок». Сюжет описывает доминиканских монахов, молящихся с четками. В центре изображения – Дева Мария и младенец Иисус.

Итальянская школа повлияла на манеру живописца. Он совершенствовал технику описания человеческого тела в движении и сложных ракурсов. Художник понял важность гибкости линий и избавился от присущей его манере готической угловатости. Он получил много заказов на алтарные образы. Венецианский совет предлагал Дюреру большое вознаграждение, чтобы творец остался в Италии, но он был верен родине. Слава Дюрера быстро росла и вскоре позволила приобрести дом в Циссельгассе.

«Поклонение волхвов» написано по возвращении из Италии и демонстрирует черты, присущие итальянскому Ренессансу. Картина описывает библейский сюжет. Работы Дюрера, созданные в период с 1507 по 1511 годы, отличаются симметрией, прагматичностью, строгой манерой изображения. Дюрер следовал пожеланиям заказчиков и придерживался консервативной традиции, не ограничивавшей цикл его венецианских работ.

Встреча с императором Максимиллианом I стала знаковой для творческого деятеля. Ознакомившись с произведениями живописца, правитель заказал изготовление собственного портрета. Но расплатиться сразу не смог, поэтому назначил художнику ежегодную премию. Она позволила Дюреру отойти от живописи, заняться гравюрой и научными исследованиями. «Портрет Максимиллиана» известен на весь мир: венценосная особа изображен с желтым гранатом в руках.

Немецкий художник повлиял на изобразительное искусство Северной Европы в 16 столетии. Он превознес жанр автопортрета, сохраняющий образ для потомков. Интересный факт: Дюрер тешил тщеславие собственными портретами. Он воспринимал подобные изображения как способ подчеркнуть статус и запечатлеть себя на конкретном жизненном этапе. Это дублирует современные возможности фото. Интересны его автопортреты с остролистом и в одежде, отделанной мехом.

Дюрер хранил рисунки, созданные в период обучения, поэтому графические работы мастера сегодня составляют одну из крупнейших коллекций в мире. Работая над изображением, Альбрехт Дюрер не был ограничен желаниями заказчика и раскрывался в нем максимально. Такую же свободу он чувствовал, создавая гравюры.

Личная жизнь

В 1494 году Альбрехт Дюрер по настоянию отца женился на Агнессе Фрей, представительнице старинного рода. Как это часто случалось в те времена, молодые люди не виделись до свадьбы. Единственной весточкой от жениха стал автопортрет. Дюрер не был поклонником института семьи и посвящал себя творчеству. Супруга оставалась холодна к искусству. Возможно, в этом причина того, что личная жизнь мастера связана исключительно с его работами.

Сразу после венчания Альбрехт покинул юную супругу, уехав в Италию. Он оставался безэмоциональным по отношению к жене всю совместную жизнь. Дюрер получил признание, обзавелся статусом и положением в обществе, но так и не достиг согласия с Агнесс. Союз не принес потомства.

Смерть

После смерти Максимиллиана I в 1520 году выплата премии Дюреру прекратилась. Он предпринял поездку для разъяснения обстоятельств и, находясь в Нидерландах, заболел.

Биографы предполагают, что художника сразила малярия. Приступы недуга мучили живописца до последних дней. Спустя 8 лет, 6 апреля 1528 года, живописец скончался в родном Нюрнберге.

Альбрехт Дюрер: жизнь и творчество художника

А́льбрехт Дю́рер (нем. Albrecht Dürer, 21 мая 1471, Нюрнберг — 6 апреля 1528, Нюрнберг) — немецкий живописец и график, один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса. Признан крупнейшим европейским мастером ксилографии, поднявшим её на уровень настоящего искусства. Первый теоретик искусства среди североевропейских художников, автор практического руководства по изобразительному и декоративно-прикладному искусству на немецком языке, пропагандировавший необходимость разностороннего развития художников. Основоположник сравнительной антропометрии. Первый из европейских художников, написавший автобиографию.

Содержание

Биография Альбрехта Дюрера

Будущий художник родился 21 мая 1471 года в Нюрнберге, в семье ювелира Альбрехта Дюрера, прибывшего в этот немецкий город из Венгрии в середине XV века, и Барбары Хольпер. У Дюреров было восемнадцать детей, некоторые, как писал сам Дюрер Младший, умерли «в юности, другие, когда выросли». В 1524 году из детей Дюреров были живы только трое — Альбрехт, Ханс и Эндрес.

Будущий художник был третьим ребёнком и вторым сыном в семье. Его отец, Альбрехт Дюрер Старший, свою венгерскую фамилию Айтоши (венг. Ajtósi, от названия села Айтош, от слова ajtó — «дверь».) буквально перевёл на немецкий как Türer; впоследствии она трансформировалась под влиянием франкского произношения и стала писаться Dürer. О своей матери Альбрехт Дюрер Младший вспоминал как о благочестивой женщине, прожившей нелёгкую жизнь. Возможно, ослабленная частыми беременностями, она много болела. Крёстным отцом Дюрера стал известный немецкий издатель Антон Кобергер.

Некоторое время Дюреры снимали половину дома (рядом с городским центральным рынком) у юриста и дипломата Иоганна Пиркгеймера. Отсюда близкое знакомство двух семей, принадлежащих к разным городским сословиям: патрициев Пиркгеймеров и ремесленников Дюреров. С сыном Иоганна, Виллибальдом, одним из самых просвещённых людей Германии, Дюрер Младший дружил всю свою жизнь. Благодаря ему художник позднее вошёл в круг гуманистов Нюрнберга, лидером которых был Пиркгеймер, и стал там своим человеком.

C 1477 года Альбрехт посещал латинскую школу. Поначалу отец привлекал сына к работе в ювелирной мастерской. Однако Альбрехт пожелал заниматься живописью. Старший Дюрер, несмотря на сожаление о потраченном на обучение сына времени, уступил его просьбам, и в возрасте 15 лет Альбрехт был направлен в мастерскую ведущего нюрнбергского художника того времени Михаэля Вольгемута. Об этом рассказал сам Дюрер в «Семейной хронике», созданной им в конце жизни, одной из первых автобиографий в истории западноевропейского искусства.

У Вольгемута Дюрер освоил не только живопись, но и гравирование по дереву. Вольгемут вместе со своим пасынком Вильгельмом Плейденвурфом выполнял гравюры для «Книги хроник» Хартмана Шеделя. В работе над самой иллюстрированной книгой XV века, какой считают специалисты «Книгу хроник», Вольгемуту помогали его ученики. Одна из гравюр для этого издания, «Танец смерти», приписывается Альбрехту Дюреру.

Творчество Альтдорфера

Живопись

С детства мечтавший заниматься живописью, Альбрехт настоял на том, чтобы отец отдал его в обучение художнику. После первого путешествия в Италию он ещё не вполне воспринял достижения итальянских мастеров, но в его работах уже чувствуется художник, который мыслит нестандартно, всегда готов к поиску. Звание мастера (а с ним и право открыть собственную мастерскую) Дюрер получил, вероятно, выполнив росписи на «греческий манер» в доме нюрнбергского горожанина Зебальда Шрейера[49]. На молодого художника обратил внимание Фридрих Мудрый, поручивший ему, кроме прочего, написать свой портрет. Вслед за курфюрстом Саксонским иметь свои изображения пожелали и нюрнбергские патриции — на рубеже веков Дюрер много работал в портретном жанре. Здесь Дюрер продолжал традицию, сложившуюся в живописи Северной Европы: модель представляется в трёхчетвертном развороте на фоне пейзажа, все детали изображены очень тщательно и реалистично.

После выхода в свет «Апокалипсиса» Дюрер прославился в Европе как мастер гравюры, и лишь во время второго пребывания в Италии получил за рубежом признание как живописец. В 1505 году Якоб Вимпфелинг в своей «Немецкой истории» писал, что картины Дюрера ценятся в Италии «…столь же высоко, как картины Паррасия и Апеллеса». Работы, выполненные после поездки в Венецию, демонстрируют успехи Дюрера в решении задач изображения тела человека, в том числе обнажённого, сложных ракурсов, персонажей в движении. Исчезает свойственная его ранним произведениям готическая угловатость. Художник сделал ставку на исполнение амбициозных живописных проектов, принимая заказы на многофигурные алтарные образы. Произведения 1507—1511 годов отличаются уравновешенностью композиции, строгой симметрией, «некоторой рассудочностью», суховатостью манеры изображения. В отличие от своих венецианских работ, Дюрер не стремился передать эффекты световоздушной среды, работал с локальными цветами, возможно, уступая консервативным вкусам заказчиков. Принятый императором Максимилианом на службу, он получил некоторую материальную независимость и, оставив на время живопись, обратился к научным исследованиям и гравюрным работам.

Автопортреты

С именем Дюрера связано становление североевропейского автопортрета как самостоятельного жанра. Один из лучших портретистов своего времени, он высоко ставил живопись за то, что она позволяла сохранить образ конкретного человека для будущих поколений. Биографы отмечают, что, обладая привлекательной внешностью, Дюрер особенно любил изображать себя в молодости и воспроизводил свой облик не без «тщеславного желания понравиться зрителю». Живописный автопортрет для Дюрера — средство подчеркнуть свой статус и веха, отмечающая определённый этап его жизни. Здесь он предстаёт человеком, стоящим по интеллектуальному и духовному развитию выше того уровня, который был определён его сословным положением, что было нехарактерно для автопортретов художников той эпохи. Кроме того, он ещё раз утверждал высокую значимость изобразительного искусства (несправедливо, как он считал, исключённого из числа «семи свободных искусств») в то время, когда в Германии оно ещё причислялось к ремеслу.

Рисунки

Сохранилось около тысячи (Джулия Бартрум говорит о 970) рисунков Дюрера: пейзажи, портреты, зарисовки людей, животных и растений. Свидетельством того, как бережно относился художник к рисунку, является тот факт, что сохранились даже его ученические работы. Графическое наследие Дюрера, одно из крупнейших в истории европейского искусства, по объёму и значению стоит в одном ряду с графикой да Винчи и Рембрандта. Свободный от произвола заказчика и своего стремления к абсолюту, вносившего долю холодности в его живописные произведения, художник наиболее полно раскрывался как творец именно в рисунке.

Дюрер неустанно упражнялся в компоновке, обобщении частностей, построении пространства. Его анималистические и ботанические рисунки отличает высокое мастерство исполнения, наблюдательность, верность передачи природных форм, свойственные учёному-натуралисту. Большая их часть тщательно проработана и представляет собой законченные произведения, тем не менее, по обычаю художников того времени, они служили вспомогательным материалом: все свои штудии Дюрер использовал в гравюрах и картинах, неоднократно повторяя мотивы графических работ в крупных произведениях[54]. В то же время ещё Г. Вёльфлин отмечал, что Дюрер почти ничего не перенёс из подлинно новаторских находок, сделанных им в пейзажной акварели, в свои живописные работы.

Графика Дюрера выполнена различными материалами, часто он использовал их в комбинации. Он стал одним из первых немецких художников, работавших кистью белилами по цветной бумаге, популяризировав эту итальянскую традицию[56].

Библиография

Альбрехт

Дюрер

Биография и информация

Особенности творчества художника Альбрехта Дюрера: его гравюры сохраняют присущую германской культуре точность и тонкость деталировки, но поражают невиданной доселе изобретательностью композиционных решений. Мастера особо интересовали проблемы гармонии и красоты человеческого тела, закономерности пропорций, доскональное написание кистей человеческих рук. Живопись Дюрера отличают яркие, звучные, эмалевые краски. Акварелям мастера присуща поразительная правдивость воспроизведения явлений природы.

Дюрер для Германии – как и Гёте – «наше всё». Эпоху Возрождения в Германии предпочитают звать «эпохой Дюрера», а с 1815-го там постановили ежегодно праздновать «День Дюрера». Характер и биография Альбрехта Дюрера – парадоксальное, на первый взгляд, соединение бюргерской практичности с философской отрешённостью, творческой гениальности с житейской щепетильностью. По-видимому, это сочетание и делает выдающегося художника национальным символом и культурным героем.

«Аз есмь дверь», или происхождение Альбрехта Дюрера

В автобиографии (кстати, и этот жанр Дюрер освоил среди немецких живописцев первым) художник сообщает: «Альбрехт Дюрер родился в королевстве Венгрия, неподалёку от маленького городка Юла, в близлежащей деревеньке под названием Эйтас, и его род кормился разведением быков и лошадей ». Это он не о себе – о своём отце и полном тёзке, почтенном нюрнбергском ювелире Альбрехте Дюрере-старшем (1, 2).

Стало быть, крупнейший немецкий художник Альбрехт Дюрер всех времён был венгром? Да и что такого, величайший русский поэт был эфиоп, «арап», «а как писал, как писал»! Здоровый социум понимает, что культуре полезны прививки чуждой крови. Но когда общество заболевает нацизмом, сама мысль об этом становится ему невыносима. По странному совпадению, нацизм в Германии оформился как раз там, где 500 лет назад родился живописец, – в Нюрнберге. С целью доказать, что столп немецкой нации Альбрехт Дюрер был никакой не венгр, а чистокровный ариец, нацисты даже производили эксгумацию останков его отца, чтобы установить соответствие параметров черепа арийскому стандарту.

И до сих пор в вопросе о происхождения художника нет единства. Одни документально доказывают: безусловно, венгр. Другие продолжают утверждать – нет, из немецких колонистов, перекочевавших в Венгрию в незапамятные времена монгольских нашествий.

Ранние годы в биографии художника Альбрехта Дюрера

Отец Дюрера прибыл в Нюрнберг 25 июня 1455 года. В тот день у местного патриция Филиппа Пиркгеймера была свадьба, её играли у крепости, под большими липами. Это показалось венгерскому золотых и серебряных дел мастеру хорошим предзнаменованием, и он остался в городе насовсем. Нанялся на работу к бюргеру Иерониму Холперу, который вскоре, оценив честность и трудолюбие венгра Альбрехта, отдал за него свою дочь, «красивую проворную девицу по имени Барбара, пятнадцати лет». Благодаря этому браку отец Дюрера получил статус гражданина Нюрнберга.

Предзнаменование не обмануло: в семье Дюреров родилось огромное число детей – восемнадцать, из которых, правда, до зрелых лет доживёт лишь трое сыновей, включая художника. Он был третьим ребёнком из 18-ти. Отец рано заметил, насколько рука Альбрехта-младшего тверда, а глазомер точен: он уверенно может провести линию или окружность, не прибегая к линейке и циркулю. Конечно, отец надеялся, что сын станет ювелиром, продолжит династию.

Старший Альбрехт Дюрер сдался – и отдал Альбрехта-младшего в мастерскую Михаэля Вольгемута, известного в Нюрнберге художника и скульптора (см. портрет Вольгемута кисти Дюрера). Главное, чему за три года научился у него Дюрер, – гравирование на дереве. Интерес к линии, формам, пропорциям был для него на первых порах важнее интереса к краскам и колориту, и искусство гравюры как нельзя лучше отвечало его природным склонностям.

Новая техника и известные работы Альбрехта Дюрера

Когда художнику Дюреру исполнилось 18, его отец принял решение, что сыну пора увидеть мир. Это было частью традиционной программы становления мастера – «годы странствий». Предполагают, что Дюрер побывал в Нидерландах и южной Германии. Точно известно, что он посетил город Кольмар, намеревался встретиться там с художником Мартином Шонгауэром, к которому отец дал Дюреру рекомендательное письмо. Но информация в конце XV века распространялась медленно: прибыв в Кольмар, Дюрер с изумлением узнал, что Шонгауэра уже год как нет в живых.

После Кольмара Дюрер еще несколько лет прожил в Базеле, городе книгопечатания и книготорговли, и за это время успел создать около 250-ти книжных иллюстраций. Их количество, а главное, качество было поразительным. Особенно если учесть, что автору только-только исполнилось 20. Что ж, не зря крёстным отцом Дюрера был Антон Кобергер – владелец крупнейшей (24 печатных станка, больше 100 работников) в Нюрнберге типографии.

Женитьба и семейная жизнь художника Дюрера

Длившееся 4 года путешествие Дюрера завершилось внезапно. Отец прислал ему письмо, в котором настоятельно потребовал Альбрехта домой. Повод был важнейший: старший Дюрер сосватал 22-летнему сыну подходящую невесту. 15-летняя Агнес Фрай была дочкой богатого механика и владельца цехов по производству точных инструментов (а Нюрнберг времён Дюрера славился своими мастерами – там, к примеру, были изобретены карманные часы и даже глобус). Будущий тесть Дюрера входил в руководство города и, по слухам, был связан кровными узами с итальянской банкирской династией Медичи. В общем, для сына многодетного и совсем не богатого венгра это была крайне выгодная партия. К тому же за Агнес давали кругленькую сумму – 200 гульденов.

Судя по документам, никакого внутреннего протеста заочное сватовство у Дюрера не вызвало. Он был очень почтительным сыном, любил отца и боготворил мать, ему и в голову не пришло ослушаться. Более того: известный луврский автопортрет с рыжими локонами и в нарядной до вычурности одежде, за который художника не раз упрекнут в самолюбовании (как и за более поздний автопортрет из Прадо), Дюрер написал специально, чтобы послать невесте, которая никогда его не видела. Представил «товар лицом».

Этот брак, продлившийся до самой смерти Дюрера и внешне вполне благополучный, мало кто осмеливался назвать счастливым. Ближайший друг Дюрера, гуманист Виллибальд Пиркгеймер (из рода тех самых патрициев Пиркгеймеров, на чью свадьбу когда-то удачно угодил Дюрер-отец) писал: «Семейная жизнь Альбрехта Дюрера и Агнес Фрай не сложилась – может быть, потому, что они не имели детей. А может быть, детей они не имели именно потому, что жизнь не сложилась…» Письма Дюрера к другу пестрят грубоватыми шутками в отношении любовных похождений Пиркгеймера, но не дают никакой информации о таковых у Дюрера. Кажется, этот меланхолический красавец с тонкими чертами, длинными пальцами и выразительным взглядом, неравнодушный к собственной внешности, был довольно равнодушен к тому, на что многие готовы положить жизнь, – любовным страстям и романтическим приключениям.

…Свадьба состоялась в июле 1494-го, а уже в сентябре Дюрер в первый раз оставил Агнес, как будет неоднократно поступать и потом. Он отправил жену в деревню под предлогом надвигавшейся на Нюрнберг чумы, а сам уехал в Венецию.

Творчество Альбрехта Дюрера итальянского и нюрнбергского периодов

В одну из поездок в Италию, которых в биографии Дюрера было несколько, Пиркгеймер подбил друга доказать итальянцам, что он не хуже них владеет колоритом и законами композиции. Так была создана триумфальная работа «Праздник чёток» – картина Дюрера, от которой пришёл в восторг Джованни Беллини и с которой, как считается, начался немецкий Ренессанс.

Вернувшись домой, вдохновлённый мастер открывает собственную гравировальную мастерскую. Не живопись кормила семью художника (заказчики картин Дюрера причиняли ему несметные огорчения, торопя с работой и вечно недоплачивая), а именно серии гравюр, которые тиражировались в типографии крёстного Кобергера. Жена и мать мастера продавали его гравюры в ярмарочные дни в Нюрнберге, и вскоре они стали так популярны, что разлетелись по всей Германии и за её пределы. Именно гравюры принесли 30-летнему Альбрехту Дюреру всемирную славу. Их злостно копировали, и мастер не раз судился с нечистоплотными подражателями.

Абсолютным «хитом» стала серия работ на тему Апокалипсиса, в особенности «Четыре всадника»: тогда был «миллениум», рубеж XV и XVI веков, и вовсю циркулировали слухи о конце света, которым и сам религиозный Дюрер не без трепета внимал. Он лично видел комету в небе (предвестницу Апокалипсиса) и кошмарные сны о большом потопе.

Дюрер делал гравюры на дереве и меди, писал новаторские акварельные этюды («Заяц», «Большой кусок дёрна»), создавал портреты и большие полотна на религиозную тему, работал над учебником рисования, теоретическими трактатами и геометрическими выкладками, не гнушался росписями ваз, изготовлением витражей и ювелирных украшений. Но ни одно из дел не принесло ему стабильного, гарантированного дохода. Даже самый высокопоставленный из его заказчиков, император Максимилиан – и тот никогда не платил вовремя. Правда, он обязал город Нюрнберг назначить Дюреру ежегодную выплату ста гульденов из городских налогов (по сути, пенсию), за что Дюрер был ему глубочайше признателен. Но как только Максимилиан умер, город вероломно оставил мастера без средств к существованию, и пожилой художник задумал целую авантюру – поехать вместе с женой (в кои-то веки!) через Нидерланды в Аахен, к месту коронации следующего императора Карла V, и лично умолять его о восстановлении справедливости.

Скупой? Рыцарь!

Альбрехт Дюрер оставил нам интереснейший документ – «Дневник путешествия в Нидерланды». Это не дневник в строгом смысле слова, а скорее расходная книга. В ней Дюрер кратко описывает, что видел и с кем встречался, но гораздо дотошнее и подробнее он фиксирует свои траты. Педантичность этих записей вызывает невольную улыбку.

Дюрер сообщает, сколько гульденов, пфеннингов, штюберов и вайспфеннингов (виды валюты меняются по ходу его перемещений) он платил за груши и вино, чётки из кедрового дерева и буйволовый рог, череп из слоновой кости и точёную шкатулочку, рубашку из красной шерсти, копыто лося и маленькую черепаху. Мы узнаём, сколько Дюрер отдал за дрова для кухни и туфли для жены, за пергамент, щипчики для снятия нагара, 2 калькутских солонки и корзину изюма; сколько он истратил на купание и по скольку дал посыльному, привратнику, скорняку и портному. Несколько раз Дюрер с удовлетворением сообщает, что ему удалось благополучно разменять испорченные гульдены. Или что его обед оплатил кто-то из тех, с кем он знакомится в ходе путешествия. А также, что один знакомец прислал ему сотню устриц, а другие – 4 кувшина вина, бархатный кошелёк, коробку хорошего лекарственного снадобья, 7 брабантских локтей бархата или ящик лимонного сахару. Художник скрупулёзно фиксирует, сколько выручил за гравюры и сколько пропил с друзьями, сколько дал аптекарю за клистиры и сколько – монаху, исповедовавшему его жену.

В общем, если бы в нашем распоряжении были только эти записи, можно было бы заключить: художник Альбрехт Дюрер – это самый практичный гений в истории. Однако дело обстояло ровно (ну, или почти) наоборот.