Чем заполнен основной объем клетки заполнен

Научная электронная библиотека

§ 3.1.4. Строение клетки

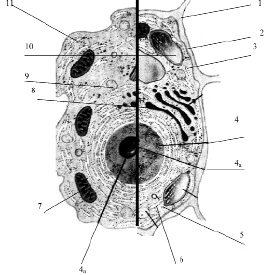

Размеры клетки широко варьируют от 0,1 мкм (некоторые бактерии) до 155 мм (яйцо страуса). У всех клеток, независимо от их формы, размеров, функциональной нагрузки обнаруживается сходное строение (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Схема строения живой клетки: 1 – оболочка; 2 – мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 4а – ядрышко; 5 – рибосомы; 6 – эндоплазматическая сеть (ЭПС); 7 – митохондрии; 8 – комплекс гольджи; 9 – лизосомы; 10 – пластиды; 11 – клеточные включения

Снаружи клетка одета мембраной. Внутренняя часть клетки содержит многочисленные органоиды – структурные образования клетки, выполняющие определенные функции жизнедеятельности клетки.

1. Оболочка. Присутствует только у растительных клеток. Состоит из волокон целлюлозы. Функции оболочки: защита клетки от внешних повреждений, придает стабильную форму клетки, эластичность растительным тканям.

Повреждение наружной оболочки приводит к гибели клетки (цитолиз).

2. Мембрана. Тончайшая структура (75 Ǻ), состоит из двойного слоя молекул липидов и одного слоя белков. Такая структура обеспечивает уникальную эластичность и прочность мембране

Явление фагоцитоза – поглощение клеткой твердых частиц – впервые было описано русским врачом Мечниковым. Фагоцитарная особенность лежит в основе процесса иммунитета. Особенно развита у лейкоцитов, клеток костного мозга, лимфатических узлов, селезенки, надпочечников и гипофиза.

Пиноцитоз – поглощение клеткой растворов – состоит в том, что мельчайшие пузырьки жидкости втягиваются через образующуюся воронку, проникают через мембрану и усваиваются клеткой.

3. Цитоплазма – внутренняя среда клетки. Представляет собой гелеобразную жидкость (коллоидная система), состоит на 80 % из воды, в которой растворены белки, липиды, углеводы, неорганические вещества. Цитоплазма живой клетки находится в постоянном движении (циклоз).

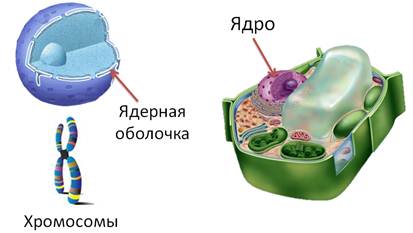

4. Ядро – обязательный органоид эукариотических клеток. Впервые было исследовано и описано Р. Броуном в 1831 г. В молодых клетках расположено в центре клетки, в старых – смещается в сторону. Снаружи ядро окружено мембраной с крупными порами, способными пропускать крупные макромолекулы. Внутри ядро заполнено клеточным соком – кариоплазмой, основная часть ядра заполнена хроматином – ядерным веществом, содержащим ДНК и белок. Перед делением хроматин образует палочковидные хромосомы. Причём, хромосомы одинакового строения (но содержащие разные ДНК!) образуют пары, зрительно воспринимаемые как одно целое (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Хромосомный набор человеческой клетки перед началом деления

Структурирование всех хромосом в пары свидетельствует о том, что число хромосом – чётное. Поэтому, его часто обозначают 2n, где n – количество хромосомных пар, а соответствующий набор хромосом называют диплоидным. Например, у голубей n = 40 (80 хромосом), у мухи n = 6 (12 хромосом), у собаки n = 39 (78 хромосом), у аскариды n = 1 (2 хромосомы). У человека n = 23 (46 хромосом). Однако, в половых клетках число хромосом в два раза меньше. Поэтому набор хромосом в половых клетках называется гаплоидным. Клетки, не являющиеся половыми называются соматическими. Иногда клетки с гаплоидным набором хромосом называют гаплоидными клетками, а с диплоидным набором хромосом – диплоидными клетками.

При слиянии двух родительских гаплоидных половых клеток образуется диплоидная клетка, дающая начало новому организму с набором генов отца и матери

Совокупность всех хромосом ядра (а значит и генов) клетки называется генотип. Именно генотип определяет все внешние и внутренние признаки конкретного организма.

В соматических клетках 44 Х-образные хромосомы (22 пары) у женщин и мужчин идентичны (сходны по строению), их называют аутосомами. А 23-я пара имеет конфигурацию ХХ – у женщин и ХY – у мужчин. Эти пары хромосом именуются половыми хромосомами.

В половых клетках 22 хромосомы также одинаковые у яйцеклеток и у сперматозоидов, а 23-я хромосома конфигурации Х – у яйцеклетки и Х или Y – у сперматозоидов. Поэтому при слиянии половых клеток и образовании пар хромосом, 23-я пара будет ( <ХY>или <ХХ>) определять пол будущего ребенка.

Необходимо помнить, что хотя в соматических клетках набор хромосом диплоидный (2n), однако, перед началом деления клеток происходит репликация ДНК, то есть, удвоение их количества, а, значит, и удвоение

количества хромосом. Поэтому перед началом деления соматической клетки в ней насчитывается 4n хромосом (рис. 16). Она становится тетраплоидной.

– хранение генетической информации;

– контроль за всеми процессами, происходящими в клетке: делением, дыханием, питанием и др.

4а. Ядрышко – структура, содержащаяся в ядре. Ядро может содержат 1, 2 или более ядрышек. Функция ядрышка – формирование рибосом.

Следует отметить, что не все клетки имеют оформленное ядро. Клетки, имеющие ядро называются эукариотическими или эукариотами. Клетки, не имеющие ядра, называются прокариотическими или прокариотами. Функции ядра у прокариот несёт одна нить ДНК (именуется хромосома), в которой хранится вся генетическая информация. К прокариотам относятся бактерии и сине-зеленые водоросли. Как правило, у прокариотов отсутствуют и некоторые другие органоиды. Размеры прокариотических клеток меньше, чем размеры эукариот.

5. Рибосомы – самые мелкие органоиды клетки. Были обнаружены в 1954 г. Французским ученым Паладом. Рибосомы были обнаружены в цитоплазме, а также на гранулярной ЭПС и в ядре.

Функция рибосом: обеспечение биосинтеза белка.

6. Эндоплазматическая сеть. Представляет собой каналы и полости, ограниченные мембраной. Различают две разновидности ЭПС: гранулярная ЭПС и агранулярная ЭПС. Гранулярная ЭПС морфологически отличается от агранулярной наличием на ее поверхности многочисленных рибосом (на агранулярной ЭПС рибосомы отсутствуют).

Функции эндоплазматической сети:

– участие в синтезе органических веществ: на гранулярной ЭПС синтезируются белки, на агранулярной – липиды и углеводы;

– транспортировка продуктов синтеза ко всем частям клетки.

Несложно уяснить, что гранулярная ЭПС характерна для клеток, синтезирующих белки (например клетки желез внутренней секреции), агранулярная ЭПС характерна для клеток-производителей углеводов и липидов (например клетки жировой ткани).

7. Митохондрии – крупные органоиды, состоящие из двойного слоя мембран: наружная – гладкая, внутренняя образует многочисленные гребнеобразные складки – кристы. Внутри митохондрии заполнены жидкостью (матрикс).

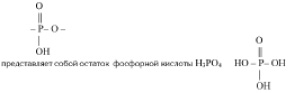

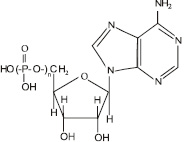

Функции митохондрий: основная функция митохондрий – обеспечение клетки энергией. Этот процесс происходит за счет синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) (рис. 3.15), в которой фрагмент

Рис. 3.15. Структурная формула аденозинфосфорных кислот. Для аденозинтрифосфорной кислоты n = 3, для аденозиндифосфорной кислоты n = 2, для аденозинмонофосфорной кислоты n = 1

При взаимодействии молекулы аденозинтрифосфорной кислоты с водой отщепляется один остаток фосфорной кислоты, в результате чего образуется аденозиндифосфорная кислота – АДФ и выделяется огромное количество энергии:

АТФ + Н2О = АДФ + Н3РО4 + 10 000 калорий.

Впоследствии от АДФ может отщепляться еще один остаток фосфорной кислоты, образуя АМФ – аденозинмонофосфорную кислоту.

АДФ + Н2О = АМФ + Н3РО4 + 10 000 калорий[37].

Освободившаяся энергия используется для жизнедеятельности клетки (КПД процесса превышает 80 %!).

Наряду с распадом АТФ и выделением энергии в клетке постоянно происходит синтез АТФ и накопление энергии (обратные реакции).

Количество митохондрий в клетке зависит от потребности последней в энергии. Так, в клетках кожи человека находится в среднем 5–6 митохондрий, в клетках мышц – до 1000, в клетках печени – до 2500!

8. Комплекс Гольджи. Итальянский ученый Гольджи обнаружил и описал структуру клетки, напоминающую стопки мембран, цистерны, пузырьки и трубочки. Расположена эта система чаще всего возле ядра.

Функции комплекса Гольджи: в полостях комплекса накапливаются всевозможные продукты обмена клетки, которые по каким-либо причинам не вывелись наружу. В последствии эти продукты могут быть использованы клеткой для процессов жизнедеятельности. Из пузырьков и цистерночек комплекса Гольджи в растительных клетках образуются вакуоли, заполненные клеточным соком.

9. Лизосомы – мелкие органоиды. Представляют собой пузырьки, окруженные мембраной. Внутри лизосомы заполнены пищеварительными ферментами (обнаружено 12 ферментов), которые расщепляют и переваривают крупные макромолекулы (белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты).

Функции лизосом: растворение и переваривание макромолекул. Лизосомы участвуют в фагоцитозе. Понятно, что основная функция по перевариванию поступающих в клетку частиц принадлежит лизосомам.

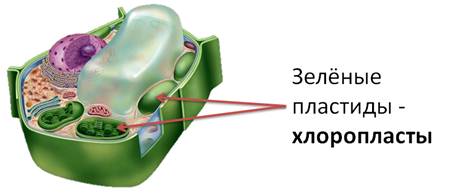

10. Пластиды. Эти органоиды характерны только для растительных клеток. Форма напоминает двояковыпуклую линзу. Структура пластид напоминает таковую у митохондрий: двойной слой мембраны. Наружная – гладкая, внутренняя образует складки, называемые тилакоидами. На тилакоидах происходит основной жизненно важный для всех зеленых растений процесс – фотосинтез:

Пластиды бывают трех типов:

1) Хлоропласты – зеленые пластиды. Их цвет обусловлен наличием хлорофилла. Хлорофилл – основное вещество хлоропластов (имеет зеленый цвет). Только благодаря хлорофиллу возможен процесс фотосинтеза (см. раздел 4.2). Хлоропласты придают зеленый цвет растительным организмам.

2) Хромопласты – пластиды, имеющие различные окраски: от ярко-желтого до пурпурно-багряного. Наличие различных пигментов окрашивают плоды, цветки и осенние листья растений в соответствующие цвета. Этот факт особенно важен для привлечения насекомых к цветкам, как природный индикатор созревания плодов и др.

3) Лейкопласты – бесцветные пластиды, в которых происходит накопление запасных питательных веществ (например, крахмала).

Некоторые виды пластид могут переходить друг в друга: например, переход хлоропластов в хромопласты: созревание томатов, яблок, вишни, и т. д.; изменение окраски листьев в осенний период времени. Лейкопласты могут переходить в хлоропласты: позеленение картофеля на свету. Это доказывает общность происхождения пластид.

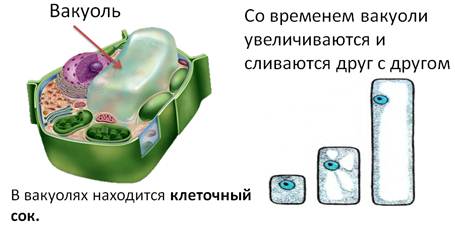

11. Клеточные включения. Вакуоли. Это непостоянные и необязательные составляющие клетки. Они могут появляться и исчезать в течение всей жизни клетки. К ним относятся капли жира, зерна крахмала и гликогена, кристаллы щавелево-кислого кальция и др. Жидкие продукты обмена называются клеточным соком и накапливаются они в вакуолях. В клеточном соке растворены сахара, минеральные соли, пигменты и т. д. Чем старше клетка, тем больше клеточного сока накапливает клетка. Молодые клетки практически не содержат вакуолей.

Помимо перечисленного некоторые специализированные клетки обладают специальными органоидами. К ним относятся:

– реснички и жгутики, представляющие собой выросты мембраны клетки, осуществляющие движения клетки. Они имеются у одноклеточных организмов и многоклеточных (кишечный эпителий, сперматозоиды, эпителий дыхательных путей);

– миофибриллы – тонкие нити мышечных клеток, участвующие в сокращении мышц;

– нейрофибриллы – органоиды, характерные для нервных клеток и участвующие в проведении нервных импульсов. Кроме того, в состав клеток входят центриоли – две (иногда более) цилиндрические структуры диаметром около 0,1 мкм и длиной 0,3 мкм. Место расположения центриолей в период между делениями клетки считается серединой клеточного центра. При делении клетки центриоли расходятся в противоположные стороны – к полюсам, определяя ориентацию веретена деления (рис. 16).

Следует иметь в виду, что, хотя животные и растительные клетки имеют много общего, но между ними существуют и серьёзные различия (табл. 3.1).

Более общая классификация клеток представлена на рис. 3.16.

Одно из основных отличий бактерий от архей, состоит в химическом составе мембраны. Бактерии отделены от внешней среды двойным слоем липидов (жиров и жироподобных веществ). Мембраны архей состоят из терпеновых спиртов.

Клетка и ее строение. Сосотав клетки

Урок 3. Биология 6 класс

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Клетка и ее строение. Сосотав клетки»

Жизнь на нашей планете чрезвычайно разнообразна. Суша, моря и пресные водоемы, почва и воздух населены огромным количеством живых организмов. Они различаются по своему внешнему виду и внутреннему строению. Но, как вы уже знаете, все они имеют клеточное строение, то есть состоят из одной, нескольких или очень большого числа клеток. Впервые это было обнаружено более 300 лет тому назад благодаря изобретению микроскопа. Английский физик Роберт Гук сделал тонкие срезы бутылочной пробки, изготовленной из коры пробкового дуба, и рассмотрел их под микроскопом. Учёный обнаружил, что срезы состоят из множества «камер», подобно тому, как пчелиные соты состоят из множества шестиугольных ячеек. Эти «камеры» Р. Гук назвал клетками. Позднее было установлено, что тела всех живых организмов — растений, грибов, животных — состоят из клеток.

Особенности строения растительной клетки

Растения состоят из множества клеток, которые различаются по строению и функциям. Одни клетки покрывают растение и надежно защищают его от внешних воздействий. В других происходит образование органических веществ. Есть клетки, по которым вещества передвигаются из одной части растения в другую, а также клетки, которые придают растению прочность.

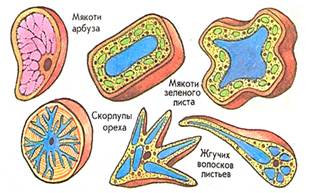

Клетки растений имеют различную форму.

Они бывают округлые, овальные, цилиндрические, призматические и звёздчатые. Но, не смотря на это, клетки имеют общий план строения.

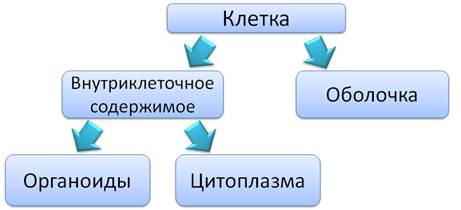

В любой клетке есть оболочка, которая покрывает клетку снаружи, и внутриклеточное содержимое, представленное цитоплазмой и органоидами.

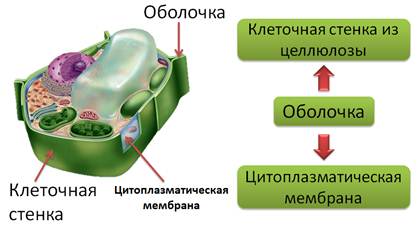

Снаружи растительная клетка покрыта плотной прозрачной оболочкой. Она защищает клетку от повреждений. Оболочка состоит из двух слоёв. Самый наружный слой называется клеточная стенка. Она представляет собой толстый прозрачный слой, состоящий из разных веществ. У растений главным веществом, придающим прочность клеточной стенке, является целлюлоза. Под клеточной стенкой находится цитоплазматическая мембрана. Её название происходит от латинского слова «мембрана» — кожица, плёнка. Цитоплазматическая мембрана – это часть оболочки, которая соприкасается с внутренним содержимым клетки и не позволяет ему смешиваться с веществами окружающей среды. Цитоплазматическая мембрана способна пропускать определённые вещества из окружающей среды внутрь клетки, а образующиеся в цитоплазме вещества — наружу. Это обеспечивает клетке возможность питаться, дышать и освобождаться от вредных веществ.

Под оболочкой находится живое содержимое клетки, в состав которого входят цитоплазма и ядро.

Цитоплазма — жидкое содержимое клетки. Она на 93 % состоит из воды, в которой растворены различные вещества.

Так как в таком растворе содержится много органических веществ, цитоплазма более густая и вязкая, чем вода. Цитоплазма находится в постоянном движении.

Она заполняет всё пространство внутри клетки, обеспечивает возможность перемещения в клетке различных веществ. В цитоплазме происходят химические реакции, образуются органические вещества.

Важнейшей частью клетки является ядро. Ядро — это плотное тельце, чаще всего округлой или овальной формы. Оно отделено от цитоплазмы тонкой плёнкой, называемой ядерной оболочкой. В ядре хранится наследственная информация (т. е. информация обо всех признаках и свойствах данного организма). Наследственная информация «записана» в специальных молекулах. Эти молекулы входят в состав нитевидных телец — хромосом.

Помимо ядра внутри клетки находятся органоиды. Органоиды — небольшие тельца разной формы, которые выполняют различные функции. В одних органоидах происходит образование нужных клетке веществ, другие отвечают за их переработку, в третьих накапливаются запасные питательные вещества (жиры, белки, углеводы).

Во всех растительных клетках имеются вакуоли — прозрачные пузырьки в цитоплазме, заполненные клеточным соком. Клеточный сок — это раствор различных веществ. Иногда в клеточном соке находятся вещества, которые окрашивают его в красный, синий, фиолетовый и другие цвета. Клеточный сок определяет вкус плодов и других частей растений. Например, кислоту лимона, сладость арбуза, земляники. В молодых клетках содержится большое количество мелких вакуолей. По мере роста клетки вакуоли тоже увеличиваются в размерах. Они сливаются друг с другом и постепенно заполняют почти весь объем клетки.

Следующий органоид – пластиды. Одни из них бывают бесцветными, а другие окрашены в разные цвета — зелёный, жёлтый, оранжевый. Зелёные пластиды называются хлоропластами. В них находится вещество зелёного цвета — хлорофилл.

Хлоропласты содержатся в клетках листьев и молодых стеблей, поэтому эти части растений имеют зелёную окраску. Клетки корнеплода моркови содержат оранжевые пластиды, плодов шиповника и рябины — красные.

Строение животной клетки

Животные, как и растения, состоят из клеток. Содержимое животных клеток, как и растительных, состоит из цитоплазмы, ядра и цитоплазматической мембраны. Но, клетки животных, в отличие от растительных клеток, не имеют оболочки, пластид и вакуолей с клеточным соком. Их живое содержимое отделено от внешней среды только цитоплазматической мембраной.

Химический состав клеток

Клетки всех живых организмов состоят из одних и тех же элементов. Из 118 химических элементов более 80 входят в состав клетки. Все элементы классифицируют на макроэлементы (содержание которых в живых организмах составляет больше 0,01 %; к ним относят углерод, водород, кислород, хлор, азот, калий, кальций, натрий) и микроэлементы (содержание менее 0,001 %; к ним относят, например, железо, медь, цинк, йод, бром, никель). Основу клетки составляют углерод, водород, кислород и азот – это органогенные элементы. Они занимают примерно 98% клетки.

Большинство элементов в клетке находится в виде соединений – веществ. Различают органические и неорганические вещества.

К органическим веществам относят белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты, а к неорганическим – воду и минеральные соли. Самое распространённое неорганическое вещество в организме – это вода. Её содержание в разных клетках колеблется от 10% в эмали зуба до 85% в нервных клетках. В клетках молодого организма воды содержится значительно больше, чем в клетках стареющего организма. Вода определяет объём и упругость клетки.

Белки занимают в клетке первое место среди органических веществ. В состав белков входят углерод, водород, кислород, азот, а иногда сера и фосфор. Это очень сложные соединения. Например, к белкам относится гемоглобин, он переносит по нашей крови кислород и придает ей красный цвет.

Важную роль в организме играют и углеводы. Это хорошо известные всем глюкоза, сахароза и крахмал. Основная функция углеводов – энергетическая. При распаде глюкозы внутри нашего организма образуется энергия, которая необходима нам для жизни. В клубнях картофеля крахмал составляет до 80%.

Жиры выполняют в нашем организме различные функции:

o дают нам энергию;

o у некоторых животных жиры накапливаются в больших количествах и защищают от потери тепла;

o при распаде жиров образуется большое количество воды. Это очень важно для животных, впадающих в зимнюю спячку (медведи, сурки, хомяки). Благодаря своим жировым запасам они могут не пить до двух месяцев. Верблюды во время переходов по пустыне несколько недель могут обходиться без воды. Необходимую для них воду они извлекают из своих горбов, в которых находится жир.

Какая часть клетки является самой главной

Строение и состав

Все формы жизни на Земле, состоящие из клеточек, делят на два надцарства:

Вне зависимости от формы жизни, они организованы одинаково, в соответствии со структурными принципами:

Эукариоты — организмы с оформленным клеточным ядром, который отделяется от цитоплазмы ядерной оболочкой. Генетическая информация заключена в линейные двухцепочные молекулы ДНК. Они прикреплены к мембране ядра и образуют комплекс с белками-гистонами, который называют хроматином. В клетках существует система внутренних мембран, которые образуют кроме ядра и другие органоиды. Большинство имеет симбиоты-прокариоты — то есть митохондрии.

Далее, рассмотрим строение клетки человека.

Клетки животных и человека

У человека они имеют очень маленький размер — 10−100 мкм. Один микрометр равен одной тысячной сантиметра. Поэтому их строение изучают с помощью микроскопа. Имеют разную форму:

К основному содержимому относится вязкая зернистая цитоплазма. Она пребывает в постоянном движении, обеспечивает жизненные процессы. В цитоплазме иногда образуются пузырьки с жидкостью — вакуоли. Они помогают пищеварению: усваивают и накапливают запасы питательных веществ, удаляют вредные продукты жизнедеятельности, сохраняют относительно постоянный состав цитоплазмы. Так происходит обмен веществ между клеткой и окружающей средой.

В центре располагается сферичное плотное тело — ядро, в котором находятся хромосомы, состоящие из молекул органического вещества. Они отвечают за процессы размножения, передают наследственные признаки потомкам, которые появляются при делении и развиваются в организмы.

В цитоплазме находятся органоиды или органеллы — органы, выполняющие каждый свою функцию.

В эндоплазматическую сеть входят многочисленные мембраны с мельчайшими канальцами. Также имеются много мелких телец округлой формы — рибосом, расположенных у мембран в эндоплазматической сети. Они осуществляют синтез белков, которые по каналам сети переходят в разные ее части. Митохондрии — вытянутые овальные тельца со множеством перегородок производят органические вещества богатые энергией, которая используется клеточками. Митохондрии — это ее энергетические станции.

Клеточки животных лишены пластидов и хлоропластов, характерных для растительной ткани. В хлоропластах происходит фотосинтез. Животные же питаются готовой органикой.

У животных имеется органоид, называемый клеточным центром. У растений он не присутствует. В клеточном центре два тельца в форме цилиндра, которые отвечают за равномерное распределение наследственного материала клетки матери в дочерних.

В цитоплазме сосредоточены многочисленные включения жиров, белков и углеводов. Они имеют вид капелек, зерен различной формы и величины. Эти вещества соединяются в разных зонах клеточки, передвигаются, распределяются и используются в результате обмена веществ.

Клеточки между собой не трутся, поскольку пространство между ними заполняет межклеточная жидкость.

Вопросы и ответы

Проверьте свои знания, читая только вопрос.

Клетка является целостной и сложной биологической системой, мельчайшей структурной единицей многоклеточных организмов. Отдельные ее части отвечают за нормальную жизнедеятельность, а в период размножения — передачу наследственных характеристик от родителей потомству. Клетки животных, в отличие от растительных, не имеют пластид и плотной клеточной оболочки.