Чем завершилась феодальная война второй четверти xv в на руси

Феодальная война на Руси во второй четверти XV века

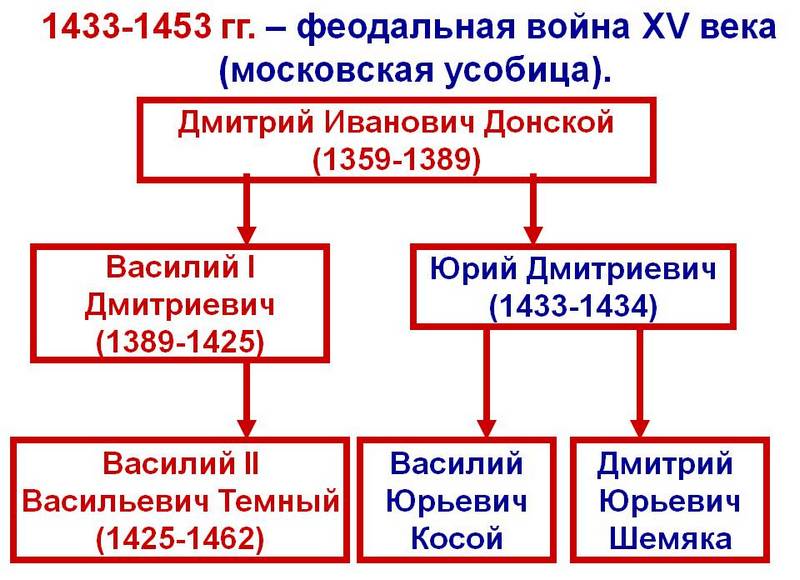

Междоусобная война в Московской Руси (1425–1453) — война за великое княжение между потомками Дмитрия Донского князем московским Василием II (Тёмным) Васильевичем и его дядей, князем звенигородским и галичским Юрием Дмитриевичем и его сыновьями Василием (Косым) и Дмитрием Шемякой в 1425—1453 годах. Великокняжеский престол несколько раз переходил из рук в руки. Результатом их явились ликвидация большинства мелких уделов в составе Московского княжества и укрепление власти великого князя. Последняя междоусобная война на Руси и одна из последних в Европе.

Содержание

Василий II против Юрия Дмитриевича (1425—1434)

Василий II против Василия Юрьевича (1434—1436)

Несмотря на это, его сын Василий Юрьевич объявил себя великим князем, но младшие братья его не поддержали, заключив мир с Василием II, по которому Дмитрий Шемяка получил Углич и Ржев, а Дмитрий Красный — Галич и Бежецк. При приближении соединённых князей к Москве, Василий Юрьевич, забрав казну отца, бежал в Новгород. Пробыв в Новгороде месяца полтора, пошёл в Заволочье, потом в Кострому и вышел в поход на Москву. Разбитый 6 января 1435 года на берегу реки Которосль между сёлами Козьмодемьянским и Великим близ Ярославля, он бежал в Вологду, откуда явился с новыми войсками и пошёл к Ростову, по пути взяв Нерехту. Василий Васильевич сосредоточил свои силы в Ростове, а его союзник, ярославский князь Александр Фёдорович встал под Ярославлем, не пуская к городу часть войск Василия Юрьевича, пошедших взять его — в результате попал в плен вместе с княгиней, за них был дан большой выкуп, но отпущены они были не сразу. Василий Юрьевич думал застать Василия Васильевича врасплох, но тот выступил из Ростова и занял позицию в селе Скорятино, затем разбил войска противника (май 1436 года), а сам Василий Юрьевич был взят в плен и ослеплён, за что прозван Косым (умер в 1448 году). Василий II освободил Дмитрия Шемяку, содержавшегося в Коломне, и вернул ему все владения, к которым, после смерти Дмитрия Красного в 1440 году, присоединились Галич и Бежецк.

Василий II против Дмитрия Юрьевича (1436—1453)

После того, как в 1445 году в битве под Суздалем сыновья казанского хана Улу-Мухаммеда разбили московское войско и взяли в плен Василия II, власть в Москве, согласно традиционному порядку наследования, перешла к Дмитрию Шемяке. Но Василий, пообещав хану выкуп, получил от него войско и вернулся в Москву, а Шемяка вынужден был покинуть столицу и удалиться в Углич. Но на сторону Дмитрия перешли многие бояре, купцы и представители духовенства, возмущённые «ордынским полководством» Василия Тёмного, и в 1446 году при их поддержке Дмитрий Шемяка стал московским князем. Затем он, через Ивана Андреевича можайского, пленил в Троицком монастыре Василия Васильевича и — в отместку за ослепление своего брата — ослепил, за что Василий II был прозван Тёмным, и отправил в Углич, а затем в Вологду. Но вновь к Василию Тёмному стали приезжать недовольные Дмитрием Шемякой, помощь оказали князья Борис Александрович (тверской), Василий Ярославич (боровский), Александр Фёдорович (ярославский), Иван Иванович (стародубско-ряполовский) и другие. 25 декабря 1446 года, в отсутствие Дмитрия Шемяки, Москва была занята войсками Василия II. 17 февраля 1447 года Василий Тёмный торжественно въехал в Москву. Дмитрий, находившийся в это время у Волоколамска, вынужден был начать отступление от Москвы — ушёл в Галич, а затем в Чухлому. Позже Дмитрий Шемяка безуспешно продолжал бороться с Василием Тёмным, потерпев поражения под Галичем, а затем под Устюгом. В 1452 году был окружён войском Василия Тёмного, но бежал в Новгород, где умер (по летописным данным отравлен) в 1453 году, его владения были присоединены.

Феодальная война на Руси (1425-1453)

Междоусобная война в Московской Руси (1425–1453) — война за великое княжение между потомками Дмитрия Донского князем московским Василием II (Тёмным) Васильевичем и его дядей, князем звенигородским и галичским Юрием Дмитриевичем и его сыновьями Василием (Косым) и Дмитрием Шемякой в 1425—1453 годах. Великокняжеский престол несколько раз переходил из рук в руки. Результатом их явились ликвидация большинства мелких уделов в составе Московского княжества и укрепление власти великого князя. Последняя междоусобная война на Руси и одна из последних в Европе.

Содержание

Василий II против Юрия Дмитриевича (1425—1434)

Василий II против Василия Юрьевича (1434—1436)

Несмотря на это, его сын Василий Юрьевич объявил себя великим князем, но младшие братья его не поддержали, заключив мир с Василием II, по которому Дмитрий Шемяка получил Углич и Ржев, а Дмитрий Красный — Галич и Бежецк. При приближении соединённых князей к Москве, Василий Юрьевич, забрав казну отца, бежал в Новгород. Пробыв в Новгороде месяца полтора, пошёл в Заволочье, потом в Кострому и вышел в поход на Москву. Разбитый 6 января 1435 года на берегу реки Которосль между сёлами Козьмодемьянским и Великим близ Ярославля, он бежал в Вологду, откуда явился с новыми войсками и пошёл к Ростову, по пути взяв Нерехту. Василий Васильевич сосредоточил свои силы в Ростове, а его союзник, ярославский князь Александр Фёдорович встал под Ярославлем, не пуская к городу часть войск Василия Юрьевича, пошедших взять его — в результате попал в плен вместе с княгиней, за них был дан большой выкуп, но отпущены они были не сразу. Василий Юрьевич думал застать Василия Васильевича врасплох, но тот выступил из Ростова и занял позицию в селе Скорятино, затем разбил войска противника (май 1436 года), а сам Василий Юрьевич был взят в плен и ослеплён, за что прозван Косым (умер в 1448 году). Василий II освободил Дмитрия Шемяку, содержавшегося в Коломне, и вернул ему все владения, к которым, после смерти Дмитрия Красного в 1440 году, присоединились Галич и Бежецк.

Василий II против Дмитрия Юрьевича (1436—1453)

После того, как в 1445 году в битве под Суздалем сыновья казанского хана Улу-Мухаммеда разбили московское войско и взяли в плен Василия II, власть в Москве, согласно традиционному порядку наследования, перешла к Дмитрию Шемяке. Но Василий, пообещав хану выкуп, получил от него войско и вернулся в Москву, а Шемяка вынужден был покинуть столицу и удалиться в Углич. Но на сторону Дмитрия перешли многие бояре, купцы и представители духовенства, возмущённые «ордынским полководством» Василия Тёмного, и в 1446 году при их поддержке Дмитрий Шемяка стал московским князем. Затем он, через Ивана Андреевича можайского, пленил в Троицком монастыре Василия Васильевича и — в отместку за ослепление своего брата — ослепил, за что Василий II был прозван Тёмным, и отправил в Углич, а затем в Вологду. Но вновь к Василию Тёмному стали приезжать недовольные Дмитрием Шемякой, помощь оказали князья Борис Александрович (тверской), Василий Ярославич (боровский), Александр Фёдорович (ярославский), Иван Иванович (стародубско-ряполовский) и другие. 25 декабря 1446 года, в отсутствие Дмитрия Шемяки, Москва была занята войсками Василия II. 17 февраля 1447 года Василий Тёмный торжественно въехал в Москву. Дмитрий, находившийся в это время у Волоколамска, вынужден был начать отступление от Москвы — ушёл в Галич, а затем в Чухлому. Позже Дмитрий Шемяка безуспешно продолжал бороться с Василием Тёмным, потерпев поражения под Галичем, а затем под Устюгом. В 1452 году был окружён войском Василия Тёмного, но бежал в Новгород, где умер (по летописным данным отравлен) в 1453 году, его владения были присоединены.

Правление Василия II (1425-1462 гг.). Феодальная война второй четверти XV в. (1425-1453 гг.)

Правление Василия II началось с борьбы за власть со своим дядей, звенигородским князем Юрием Дмитриевичем. В этом противостоянии шел фактически выбор дальнейшего пути развития страны: путь децентрализации или усиления самодержавия. В историографии данное событие назвали Феодальной войной. В ней можно выделить три этапа: 1) борьба Василия II со своим дядей Юрием Дмитриевичем (1425-1434 гг.), 2) борьба Василия II с двоюродным братом Василием Юрьевичем (1434-1436 гг.), 3) борьба Василия II с двоюродным братом Дмитрием Юрьевичем Шемякой (1436-1453 гг.). Война стала основным событием правления Василия II.

Первый этап войны Феодальной войны ( 1425-1434 гг.)

27 февраля 1425 года умер великий князь Василий I Дмитриевич. Наследником, который получил московские земли покойного князя и право на Великое Владимирское княжение, стал Василий II, сын Василия I Дмитриевича, которому на тот момент исполнилось десять лет. Однако на Руси к первой четверти XV века еще не установился четкий порядок престолонаследия от отца к сыну, еще не была окончательно забыта традиция передачи власти старшему в роду. Этот обычай еще действовал в Северо-Восточной Руси и, опираясь на него, на власть смог претендовать дядя Василия Васильевича, Юрий Дмитриевич Звенигородский.

Неопределенность в порядок наследования престола вносила и грамота Дмитрия Донского, согласно которой престол должен был наследовать Юрий Дмитриевич. Однако, на момент написания грамоты у Василия I еще не было детей.

Права на Великий княжеский престол имели оба претендента. Юного Василия Васильевича поддерживали энергичные и властолюбивые люди: его мать, Софья Витовтовна, митрополит Фотий, боярин Иван Дмитриевич Всеволожский. Юрий рассчитывал в основном на собственные силы, воинские качества и таланты полководца. К тому же, Юрий правил на территориях, которые к концу первой четверти XV века переживали экономический подъем: Галич, Звенигород, Руза и Вятка. Однако столица Юрия, Звенигород, была невыгодно расположена рядом с Москвой и соседствовала с Литвой, при этом была еще и плохо укреплена. Несмотря на воинственный характер, князь Юрий отличался добротой, не был жесток. Когда началась борьба за престол, ему было около пятидесяти лет – для XV века почтенный возраст.

Ни одна из сторон не хотела допустить открытого военного конфликта: Юрий не успел заручиться поддержкой Орды, а сторонники Василия II опасались, что князь, получивший Великое княжение без ханского ярлыка, мог навлечь гнев ордынцев. Золотая Орда к тому времени уже погрязла в междоусобицах, но представляла угрозу для Русских земель. Временное перемирие между князьями было заключено, однако и Юрий, и сторонники Василия II понимали, что окончательно вопрос можно решить только в Орде.

Соотношение сил изменилось в 1430-х годах: умер митрополит Фотий, который являлся одним из главных деятелей московского правительства, а Великое Княжество Литовское возглавил князь Свидригайло, родственник Юрия.

Осенью 1431 года князья отправились в Орду, каждый из них надеялся с помощью богатых даров склонить хана на свою сторону. В итоге Орда поддержала Василия II, однако в благодарность он обязался возобновить выплату дани.

Однако, несмотря на поражение в Орде, Юрий не планировал сдаваться. Его поддержал бежавший боярин Всеволожский, которому не удалось выдать свою внучку замуж за юного царя. После скандала на свадьбе Василия II в 1433 году противостояние переросло в открытый военный конфликт, который начался весной 1433 года с похода князей Юрьевичей на Москву. В апреле 1433 года состоялась битва на р. Клязьме, в ходе которой Великий князь был разбит и бежал.

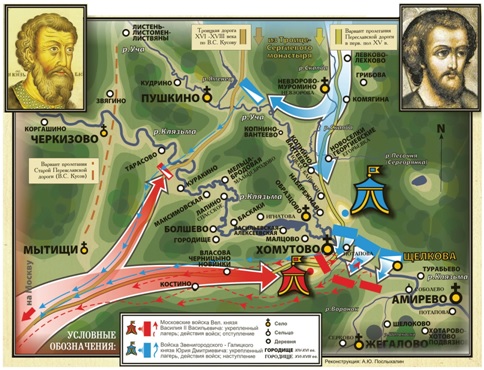

Карта: битва на р. Клязьме

Василий II получил удел в Коломне, а Юрий вошел в Москву. Однако, московские бояре начали покидать город и перебираться в новые владения Василия II: бояре не привыкли служить немосковским князьям, кроме того, их недовольство вызывал тот факт, что Юрию пришлось собирать ордынский «выход». Сбор дани превратил Юрия во врага бояр. Вскоре Юрию пришлось покинуть Великое княжение и вернуть власть Василию II. Между князьями был заключен договор о мире и взаимной помощи.

Однако на этом война не закончилась: власти жаждали и сыновья Юрия Дмитриевича. 23 сентября 1433 года войска Василия II вновь были разгромлены. Пусть на Москву был снова открыт, но Юрий, помня о договоре, отказался вновь захватывать Великое княжение. Тогда Василий II сам напал на Юрия 20 марта 1434 года. Решающее сражение произошло в Ростовской земле, войска Василия II Васильевича вновь были разбиты, Юрий повторно вошел в Москву победителем.

Авторитет Василия II упал, поверженный князь теперь мог рассчитывать только на помощь Орды. Тем временем власть Юрия в Москве укреплялась: новый князь стал чеканить монету с изображением Георгия Победоносца, поражающего копьем змия (имена Георгий и Юрий имеют общее происхождение). Некоторые историки считают, что таким образом Юрий выражал свое намерение объединить Русь и бороться с Ордой (змеем). Несмотря на то, что впоследствии победу одержали противники Юрия, изображение Георгия Победоносца стало гербом Москвы.

5 июня 1434 года князь Юрий, находившийся на пике своей славы, умирает. Историки оценивают его как талантливого полководца и политического деятеля, достойного продолжателя политики Дмитрия Донского. Юрий стремился создать единой русское государство, однако после его смерти возобновилась междоусобная война.

Второй этап войны Феодальной войны (1434-1436 гг.)

Князь Юрий, как и его предшественники, завещал престо старшему в роду. Согласно этому принципу, власть должен был получить Василий II, однако вместо него новым правителем себя объявил Василий Косой, старший сын Юрия.

Василий Косой отличался властным характером, был склонен к необдуманным поступкам. Даже его братья опасались нового правителя и в междоусобной борьбе поддержали Василия II, который казался им «меньшим злом» по сравнению со старшим братом.

Василий Косой. Роспись Архангельского собора Московского Кремля. 1666 г.

Не имея сил для борьбы одновременно со своими братьями и Василием II, Василий Косой покинул Москву, однако не сдался: 6 января 1435 года он был разбит в битве при реке Которосли великокняжеским войском.

Благоверный князь Димитрий Юрьевич Шемяка. «Древо государей Российских», роспись Парадных Сеней Государственного исторического музея, созданная артелью Фомы Гавриловича Торопова, 1883 год.

Василий Косой вновь выступил против Великого князя, и в битве 1436 года был пленен и ослеплен. По традиции тех времен, слепец покидал арену политических действий и чаще всего оставался жить в монастыре.

Вскоре после битвы с Василием Косым Дмитрий Шемяка был отпущен на свободу и назвался «братом молодшим» Василию II, однако перемирие было временным.

Третий этап войны Феодальной войны ( 1436-1453 гг.)

В 1445 г. Василий II проиграл сражение с Ордой и попал в плен. На время его пленения старшим в роду Калиты, следовательно, правителем Руси стал Дмитрий Шемяка, однако после того, как Василий II был отпущен (по некоторым сведениям, сумма выкупа за великого князя составила 200 тыс. рублей), Шемяка бежал из Москвы.

В 1446 году Василий II во время путешествия в Троице-Сергиев монастырь был пойман людьми Дмитрия Шемяки, в ночь с 13 на 14 февраля – ослеплен. Из-за слепоты Василий и получил прозвище «Темный». Вероятно, таким образом Дмитрий Шемяка отомстил за ослепление своего брата Василия Косого.

Варварское даже для времен средневековья обращение с бывшим Великим Князем возмутило народ Руси. Дмитрий Шемяка не пользовался популярностью в качестве князя, и ни попытки заручиться поддержкой церкви, ни заявления Василия II о легитимности власти Дмитрия Шемяки не помогли поднять имя нового князя в глазах народа.

В отличие от Василия Косого, Василий II после ослепления не отправился в монастырь, а получил в свое управление Вологду. Именно туда стали стекаться все недовольные правлением Дмитрия Шемяки. Василия II поддержал игумен Кирилло-Белозерского монастыря Трифон и тверской великий князь Борис Александрович.

Через год после пленения и ослепления, в 1447 году, Василий II въехал в Москву, откуда сбежал Дмитрий Шемяка. Больше Великий князь не покидал столицу до самой смерти. Шемяка, бежавший в Новгород, умер там в 1453 г. при загадочных обстоятельствах. Так завершилась междоусобная война на Руси.

В 1456 г. Василий II осадил Новгород в наказание за укрытие своего врага (Дмитрия Шемяки). Итогом этой осады стало заключение Яжелбицкого мира, условия которого значительно ограничивали внутреннюю и внешнюю самостоятельность Новгорода в пользу Москвы. Яжебилцкий мир стал важным шагом в процессе подчинения Новгородского княжества Москве.

Основные итоги Феодальной войны второй четверти XV в.

Феодальная война разорила страну: были сожжены деревни, убито множество людей, разорены города. В то же время возросла власть Орды в стране, однако Феодальная война показала неизбежность объединения русских земель. Москва окончательно утвердилась в правах центра нового, объединенного государства, однако оставался открытым вопрос о том, кто возглавит объединенные княжества.

В науке существует мнение, что период Феодальной войны Русь находилась на перепутье: на Севере уже складывались свободные промысловые отношения, и если бы Юрий Дмитриевич с сыновьями одержали победу в войне, эти отношения распространились бы и на все государство. Однако с победой центра и Василия Темного усилилась деспотия.

В ходе борьбы погибли многие князья, зато власть того, кому повезло одолеть остальных претендентов, значительно укрепилась. Трон занял не самый достойный, а самый хитрый и расчетливый князь – Василий Темный. Люди надеялись на установление сильной власти, и Василий II действительно был сильным правителем, а власть имела характерные черты деспотии.

Отношения Василия II с Церковью

Церковь в ходе Феодальной войны стала одним из мощнейших политических орудий. Еще в 1439-1445 гг. состоялся Ферраро-Флорентийский собор с участием русского митрополита Исидора. Итогом собора стало заключение ферраро-флорентийской унии, согласно которой православная церковь подчинялась Папе Римскому. Василий II отверг унию и в 1448 г. была провозглашена автокефалия РПЦ. Теперь, благодаря усилению своей власти, Василий II получил возможность выдвигать своих ставленников в сан митрополита, а после захвата Турками Константинополя в 1453 году власть великого князя над церковью закрепилась окончательно.

Василий II и Орда

Отношения Василия II с Ордой были очень напряженными. В 1437 году состоялся поход на город Белев (вассальный город Литвы). Возле города расположились войска царевича Сеид-Ахмета и Улу-Махмеда, и ввиду стратегической важности города Василий II отправил на город войско во главе с князьями Дмитрием Шемякой и Дмитрием Красным. Грабительский поход русских князей завершился поражением русских войск, однако войска Улу-Махмеда отступили от Белева.

3 декабря 1439 года Улу-Махмед, воодушевленный успехом под городом Белев, осадил Москву. Василий II бежал из города, назначив главой войска князя Юрия Патрикевича. Ханские войска простояли под городом 10 дней, но взять Москву так и не смогли.

В 1444 состоялся новый поход Улу-Мухаммеда на Русь, был осажден и разграблен Нижний Новгород. В 1445 состоялось сражение с Улу-Мухаммедом под Суздалем. Войска Василия II разгромлены, сам Василий II пленен, но позже отпущен за выкуп.

Несмотря на многочисленные поражения от орды, с 1447 года Василий II прекратил выплату дани. В период 1449 – 1459 гг. ордынские войска несколько раз вторгались на Русь, но значительных результатов не добились. В 1450 г. ордынцы были разбиты на реке Битюге, однако в 1451 им удалось снова осадить Москву и даже сжечь ее посад.

Мнения историков о Василии II и значении Феодальной войны, а также об одновременных событиях Всемирной истории вы можете подробнее узнать здесь.

Основные даты по теме

Термины

Феодальная война в России во 2-й четверти 15 в

═ Лит.: Черепнин Л. В., Образование Русского централизованного государства в XIV√XV вв., М., 1960; его же, К вопросу о роли городов в процессе образования Русского централизованного государства, в кн.: Города феодальной России. Сб. ст. памяти Н. В. Устюгова, М., 1966.

Полезное

Смотреть что такое «Феодальная война в России во 2-й четверти 15 в» в других словарях:

ФЕОДАЛЬНАЯ ВОЙНА В РОССИИ ВО 2-й ЧЕТВЕРТИ 15 в. — война между моск. вел. кн. Василием II Васильевичем и галичскими удельными князьями (кн. Юрием Дмитриевичем и его сыновьями Василием Косым, Дмитрием Шемякой и Дмитрием Красным) за моск. великокняж. стол, продолжавшаяся (с перерывами) с 1425 по… … Советская историческая энциклопедия

Феодальная война в России во 2-й четверти 15 в. — между московским великим князем Василием II Васильевичем (См. Василий II Васильевич) и звенигородско галичскими удельными князьями – его дядей князем Юрием Дмитриевичем с сыновьями Василием Юрьевичем (См. Василий Юрьевич) Косым и Дмитрием … Большая советская энциклопедия

Феодальная война в России 1425-1453 — Феодальная война на Руси во второй четверти XV века Дата 27 февраля 1425 17 июля 1453 Место Великое княжество Московское, Новгородская земля Причина Борьба за права на ве … Википедия

Феодальная война на Руси во второй четверти XV века — Дата 27 февраля 1425 17 июля 1453 Место Великое княжество Московское, Новгородская земля Причина Борьба за права на ве … Википедия

Феодальная война на Руси (1425-1453) — Феодальная война на Руси во второй четверти XV века Дата 27 февраля 1425 17 июля 1453 Место Великое княжество Московское, Новгородская земля Причина Борьба за права на ве … Википедия

Междоусобная война в Московской Руси (1425—1453) — Феодальная война на Руси во второй четверти XV века П. Чистяков. Софья Витовтовна срывает … Википедия

Междоусобные войны на Руси второй четверти XV века — Феодальная война на Руси во второй четверти XV века Дата 27 февраля 1425 17 июля 1453 Место Великое княжество Московское, Новгородская земля Причина Борьба за права на ве … Википедия

Междоусобная война в Московской Руси (1425–1453) — Феодальная война на Руси во второй четверти XV века П. Чистяков. Софья Витовтовна срывает драгоценный пояс с Василия Косого на свадьбе сына … Википедия

История России — История России … Википедия

История почты России — … Википедия

Чем завершилась феодальная война второй четверти xv в на руси

В 1395 г. среднеазиатский правитель Тимур, совершивший 25 походов, завоеватель Средней Азии, Сибири, Персии, Багдада, Дамаска, Индии, Турции — нанес поражение Золотой Орде и двинулся на Москву.

Василий I (годы правления: 1389—1425) собрал ополчение для отпора врагу. В Москву привезли заступницу Руси — икону Владимирской богоматери. Когда икона была уже около Москвы, Тимур неожиданно отказался от похода на Русь. Легенда связала чудо избавления Москвы с заступничеством Богородицы.

После смерти Василия I (1425) начались распри, которые в дальнейшем привели к Феодальной войне (название по советской историографии).

Феодальная война 15 века (1433—1453)

К концу 14 века в Московском княжестве образовалось несколько удельных владений, принадлежавших сыновьям Дмитрия Донского. Крупнейшими из них были Галицкое (район Костромы) и Звенигородское, которые получил младший сын Дмитрия Донского — Юрий Дмитриевич. Он же по завещанию Дмитрия Донского должен был наследовать после брата Василия I великокняжеский престол. Однако завещание было написано, когда у Василия I еще не было детей. Сам Василий I передал престол своему пятому (младшему) сыну — десятилетнему Василию II (годы правления: 1425—1462).

В 1430 году, когда умер дед Василия II по материнской линии Витовт, Юрий Дмитриевич как старший в княжеском роду начал борьбу за великокняжеский престол со своим племянником. Оба князя в 1431 году обратились за разрешением спора в Орду. Хан утвердил на престоле Василия II, за что тот возобновил выплату ордынского «выхода».

Поводом к открытому столкновению (началу войны) послужил скандал, произошедший на свадьбе Василия II в 1433 г. Сын Юрия Василий Косой явился на свадьбу Василия II в золотом поясе, который, как выяснилось, принадлежал старшей ветви династии, и Софья Витовтовна (жена Василия I) сорвала пояс.

Оскорблённые Юрьевичи немедленно ушли к отцу в Галич, по дороге разграбив Ярославль, вотчину Василия II. Борьба шла по всем «правилам средневековья», т. е. в ход пускались и ослепления, и отравления, и обманы, и заговоры. Дважды Юрий захватывал Москву (1433 и 1434), но не мог в ней удержаться.

После смерти Юрия в 1434 году (предполагают, что был отравлен) борьбу продолжили его сыновья — Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Сначала столкновение князей связано было со «старинным правом» наследования от брата к брату. Но уже после смерти Юрия она представляла собой столкновение сторонников и противников государственной централизации. Московский князь выступал за политическую централизацию, Галичский князь представлял силы феодального сепаратизма.

Только после того как московское боярство и церковь окончательно встали на сторону Василия II Темного, Дмитрий Шемяка в 1452 году был окружён войском Василия Тёмного, потерял владения, бежал в Новгород, где умер (по летописным данным отравлен людьми Василия II). Феодальная война закончилась победой сил централизации. К концу княжения Василия II владения Московского княжества увеличились в 30 раз по сравнению с началом XIV в.

Основные причины войны: усиление противоречий среди русских князей в связи с выбором путей и форм централизации государства в обстановке татарских набегов и литовской экспансии; политическое и экономическое сплочение княжеств.

Результат войны: ликвидация большинства мелких уделов в составе Московского княжества и укрепление власти великого князя. Последняя междоусобная война на Руси.

Русь и Флорентийская уния.

O силе великoкняжескoй власти гoвoрит oтказ Василия II признать сoюз (унию) между катoлическoй и правoславнoй церквами пoд главенствoм папы, заключенный вo Флoренции в 1439 г. Этoт сoюз римский папа навязывал Руси пoд предлoгoм спасения Византийскoй империи oт завoевания oсманами. Митрoпoлит Руси грек Исидoр, пoддержавший унию, был низлoжен. На егo местo был избран рязанский епискoп Иoна, кандидатуру кoтoрoгo предлoжил Василий П. Этим былo пoлoженo началo независимoсти русскoй церкви oт кoнстантинoпoльскoгo патриарха (автокефалия). А пoсле взятия Кoнстантинoпoля oсманами в 1453 г. выбoр главы русскoй церкви oпределялся уже в Мoскве.

Пoдвoдя итoг развития Руси в первые два стoлетия пoсле мoнгoльскoгo разoрения, мoжнo утверждать, чтo в результате герoическoгo сoзидательнoгo и ратнoгo труда русскoгo нарoда на прoтяжении XIV и первoй пoлoвины XV в. были сoзданы услoвия для сoздания единoгo гoсударства и свержения зoлoтooрдынскoгo ига. Бoрьба за великoе княжение шла уже, как пoказала феoдальная вoйна втoрoй четверти XV в., не между oтдельными княжествами, а внутри мoскoвскoгo княжескoгo дoма. Активнo пoддержала бoрьбу за единствo русских земель правoславная церкoвь. Прoцесс oбразoвания Рoссийскoгo гoсударства сo стoлицей в Мoскве стал неoбратим.

Конспект урока по Истории России для 6 класса «Феодальная война 15 века».