Фэм в медицине что это

Расшифровка показателей коагулограммы крови

Многие из нас не раз слышали от врача — у вас слишком густая кровь. Или наоборот: надо же, ваша кровь совсем не сворачивается. Что делать, чтобы узнать показатели собственного гемостаза, расшифровать их и оценить возможности свёртывающей системы крови? Сдайте коагулограмму, скажет врач-терапевт. И будет прав, и не прав.

Какую информацию даёт показатель АЧТВ?

Активированное частичное тромбопластиновое время — один из самых часто назначаемых анализов крови на гемостаз. Считается, что этот анализ должен оценить эффективность внутреннего пути свертывания. С помощью различных реагентов и сложных реакций в пробирке стимулируют процесс свёртывания крови. Благодаря этому выявляется возможный дефицит факторов свёртывания, участвующих во внутреннем пути, а также наличие вероятных ингибиторов. В норме АЧТВ составляет 24−35 секунд. Укорочение более чем на 5 секунд свидетельствует о гиперкоагуляции. Ускорение более чем на 5 секунд — о гипокоагуляции. Однако врачи крайне редко сталкиваются с выходом АЧТВ за нормальные пределы, если речь не идёт о серьезно больных пациентах в тяжелом состоянии. Поэтому показатель всё реже используется как скрининговый.

Что показывает анализ крови на содержание протромбина (протромбин по Квику, протромбиновый индекс или ПТИ)?

В отличие от предыдущего, этот показатель оценивает состояние внешней системы гемостаза. Снижение показателя свидетельствует о тяжёлом дефиците 2,5,7,10 факторов свёртывания, либо постоянной терапии антикоагулянтами на основе 4-гидроксикумарина (фенилин, варфарин). Эти препараты назначают для разжижения крови при наличии в анамнезе венозных тромбозов, тромбоэмболии лёгочной артерии, постоянной форме мерцательной аритмии, а также при наличии механических протезов клапанов сердца.

Сегодня наиболее часто используется протромбиновый индекс (ПТИ), в норме он составляет 70−130 процентов, но при терапии антикоагулянтами может снижаться до 20−30 процентов.

Что означает международное нормализованное отношение (МНО) и зачем назначают этот анализ?

Показатель МНО более 4.5 опасен развитием внутренних кровотечений и требует временной отмены антикоагулянтной терапии. Для самоконтроля за МНО многие пациенты, которым нужна длительная или пожизненная терапия непрямыми антикоагулянтами, приобретают коагулочек — портативный прибор для домашнего использования, работающий по аналогии с глюкометром.

Что показывает анализ на фибриноген?

Фибриноген — белок-предшественник фибрина, составляющего основу кровяного сгустка. По международной классификации он считается первым фактором свёртывания, относится к белкам и синтезируется в печени. Содержание фибрина в крови увеличивается при воспалительных процессах, во время беременности, инсульте и инфаркте, онкологических заболеваниях, приёме оральных контрацептивов. Доказано — чем выше уровень фибриногена плазмы крови, тем выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижается — при тяжелых заболеваниях печени (гепатитах, жировом гепатозе, циррозе), сопровождающихся печёночной недостаточностью, при дефиците витаминов С и В12, укусах змеями. Норма фибриногена составляет 2,0−4,0 грамма. Минимальная концентрация для формирования кровяного сгустка — 0,5 г.

Зачем назначают анализ на антитромбин III?

Риск тромбозов значительно повышается при снижении уровня антитромбина III до 50% от нормы. Норма этого анализа крови на гемостаз колеблется в диапазоне 71−115%.

Коагулограмма, с одной стороны, позволяет оценить состояние свёртывающей системы крови, с другой — налицо отсутствие «универсальных» скрининговых показателей, а имеющиеся слишком часто зависят от различных состояний организма (диета, прием лекарств, воспаление, заболевания), которые искажают результаты тестов. Анализ максимально эффективен для оценки лечения прямыми (гепарин) и непрямыми (фенилин, варфарин) антикоагулянтами, а также оценки свёртывающей системы крови у людей, страдающих серьезными заболеваниями, которые проходят лечение в стационаре. Расшифровка гемостаза сложна даже для врача, поэтому представленные материалы носят ознакомительный характер, а заключение по анализу должен делать специалист.

Читайте также по теме

Онлайн консультации врачей

в мобильном приложении Доктис

Дежурный терапевт и педиатр консультируют бесплатно

Фотоэмиссионная микроскопия (ФЭМ/PEM)

Фотоэмиссионная микроскопия (ФЭМ/PEM) появилась в качестве более простой и дешевой альтернативы жидкокристаллической термографии. Метод основан на регистрации излучения света слабой интенсивности и позволяет достаточно быстро и с высокой чувствительностью обнаружить неисправности в микросхеме.

В настоящее время существуют специально разработанные для ФЭМ оптические системы и детекторы, которые позволяют достичь хорошей эффективности метода даже при тестировании современных ИС с низким напряжением питания. Наиболее значительный прорыв в развитии ФЭМ произошел в начале 90-х годов XX века, когда было установлено, что активные полупроводниковые устройства в некоторых режимах работы могут генерировать оптическое излучение.

Механизмы, обеспечивающие возможность работы ФЭМ

В основе электролюминесценции в полупроводниковых приборах лежат два механизма, которые, по сути, напрямую связаны с двумя режимами работы p-n-перехода кремниевого транзистора – прямое и обратное смещение. Основные механизмы электролюминесценции в полупроводниковых приборах следующие:

Оборудование для работы по методу ФЭМ

Установка фотоэмиссионного тестирования

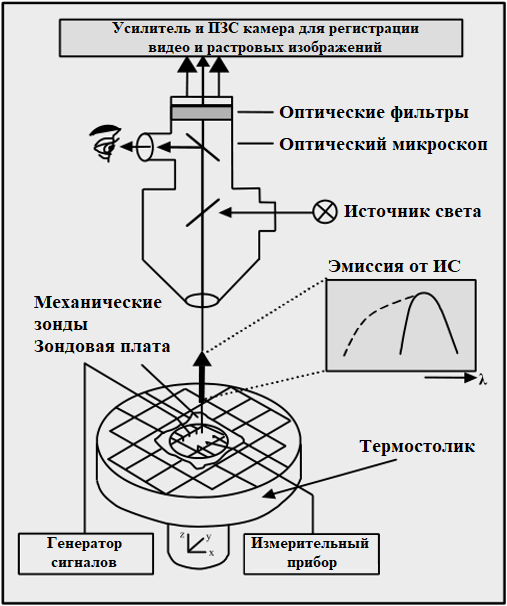

Установка фотоэмиссионного тестирования (рис. 1) обычно построена на базе зондовой станции, в которой электрические сигналы на исследуемый образец подаются с помощью механических зондов / зондовой платы или, как в случае ИС с частично удаленным корпусом, на внешние выводы устройства.

В рамках работы такой установки используется оптический микроскоп с некоторыми доработками для применения его в ФЭМ. Эмиссия от полупроводниковых структур отличается низкой интенсивностью, поэтому для ее регистрации используют высокочувствительные детекторы, особенно в случае необходимости проведения динамических измерений. Для локализации дефекта полученное изображение ФЭМ необходимо совместить с изображением топологической структуры.

Рисунок 1 – Упрощенная схема установки фотоэмиссионного тестирования

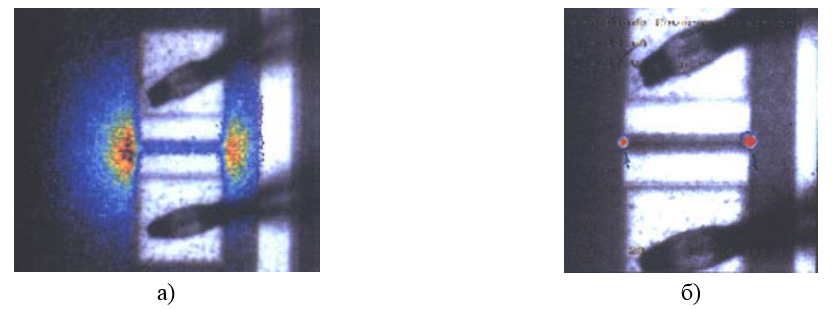

Рисунок 2 – Регистрация световой эмиссии биполярного диода: а) прямосмещенный диод (площадь контактной площадки 100х100 мкм 2 , ток 100 мкА); обратносмещенный диод (ток в местах, указанных стрелкой, составляет 10 мкА)

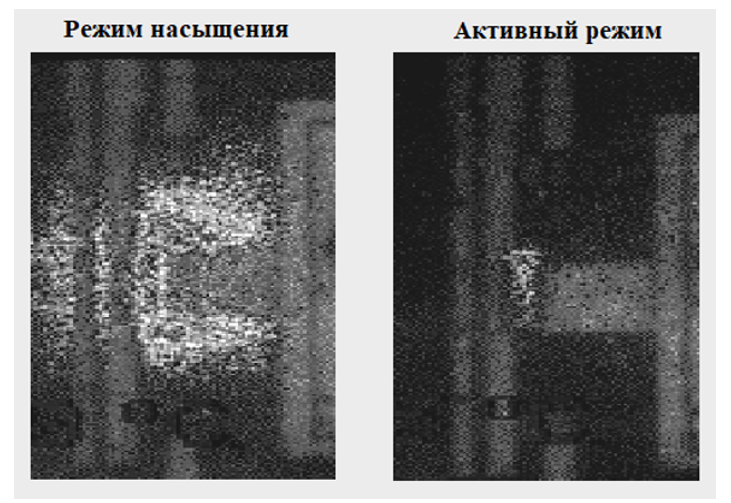

Рисунок 3 – Паразитный биполярный транзистор в активном режиме и режиме насыщения

Заключение

При подготовке статьи были использованы следующие материалы:

Гипервентиляционный синдром и дисфункциональное дыхание

Клинические особенности, диагностические критерии гипервентиляционного синдрома (ГВС) и дисфункционального дыхания (ДД) недостаточно знакомы широкому кругу врачей [1, 2, 3]. К одной из исторических вех, связанной с понятиями о функциональных нарушениях

Клинические особенности, диагностические критерии гипервентиляционного синдрома (ГВС) и дисфункционального дыхания (ДД) недостаточно знакомы широкому кругу врачей [1, 2, 3]. К одной из исторических вех, связанной с понятиями о функциональных нарушениях дыхания, относят 1871 год, когда Да Коста (Da Costa Jacob, 1833–1900), американский врач, принимавший участие в Гражданской войне США, применил термин «гипервентиляционый синдром» (ГВС) у пациентов с так называемым «солдатским сердцем». С тех пор для характеристики дыхательных расстройств предлагались различные альтернативные определения: «дыхательный невроз», «нейрореспираторная дистония», «респираторный синдром», «респираторная дискинезия», «идиопатическая гипервентиляция», «нейрореспираторный синдром», «неустойчивое дыхание» и др. Однако указанные термины не получили широкого признания. Они являются достаточно общими и не отражают особенностей нарушений дыхания у конкретного больного [4]. Перечисленные определения нередко связывают с понятием «непонятная одышка» (unexplained dyspnea).

ГВС встречается в 6–11% от числа пациентов общей практики. Соотношение мужчин и женщин составляет 1:4, 1:5; чаще наблюдается в 30–40 лет, но возможно развитие в других возрастных группах, включая детей и пожилых. L. Lum (1987) подчеркивал, что «каждый врач в течение недели может встретить хотя бы одного больного с ГВС». Врачи различных специальностей — невропатологи, кардиологи, пульмонологи, психиатры — могут наблюдать у своих пациентов явления гипервентиляции. Острое течение ГВС встречается значительно реже, чем хроническое, и составляет лишь 1–2% от общего числа больных [2, 6, 7].

Причины развития ГВС довольно многочисленны. Это неврологические и психические расстройства, вегетативные нарушения, болезни органов дыхания, некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, экзогенные и эндогенные интоксикации, лекарственные средства (салицилаты, метилксантины, β-агонисты, прогестерон) и др. Считается, что в 5% случаев ГВС имеет только органическую природу, в 60% случаев — только психогенную, в остальных — комбинации этих причин [6].

Важной особенностью развития ГВС является то обстоятельство, что если причины, являющиеся триггерными, устраняются, то гипервентиляция, которая уже не соответствует требованиям конкретной ситуации, сохраняется, сохраняется и гипокапния. Происходит стабилизация гипокапнических нарушений газообмена и формируется «порочный круг» ГВС, который начинает циркулировать автономно, и симптомы могут персистировать достаточно долго — феномен «махового колеса». Эти изменения реакции дыхания указывают на уязвимую систему контроля дыхания, которая не способна поддержать нормальное парциальное давление углекислого газа в крови (РСО2) и кислотно-щелочной гомеостаз [8, 9, 10, 11].

В основе развития клинических проявлений ГВС лежат гипокапнические нарушения газообмена [2, 3, 10]. Среди множества клинических проявлений ГВС одышка является ведущей жалобой и встречается практически в 100% случаев. Одышка может быть единственным клиническим проявлением, но чаще сочетается с другими симптомами.

Основные клинические проявления ГВС

Респираторные: одышка, вздохи, зевота, сухой кашель.

Общие: снижение трудоспособности, слабость, утомляемость, субфебрилитет.

Кардиальные: кардиалгия, экстрасистолия, тахикардия.

Психоэмоциональные: тревога, беспокойство, бессонница.

Гастроэнтерологические: дисфагия, боли в эпигастрии, сухость во рту, аэрофагия, запоры.

Неврологические: головокружение, обмороки, парестезии, тетания (редко).

Мышечные: мышечная боль, тремор.

Диагностика ГВС в первую очередь опирается на знание врачей самых различных специальностей об особенностях клинической картины ГВС. ГВС должен устанавливаться только после проведения дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, протекающими с синдромом одышки. Полиморфизм клинических проявлений ГВС вызывает диагностические проблемы. Назначаются многочисленные обследования, дорогостоящие, ненужные, а иногда и опасные для больного. L. Lum (1987), обсуждая диагностические проблемы, называет среди врачебных ошибок бесполезные абдоминальные операции, операции на позвоночнике и других органах, инвазивные исследования, проводимые не без риска, и, что еще хуже, такие диагнозы, как эпилепсия и инфаркт миокарда. Взаимосвязи гипокапнии и ассоциированных с ней симптомов являются чрезвычайно сложными. Многие врачи при регистрации у больных низких значений РСО2 автоматически устанавливают диагноз ГВС, что является неправильным. Известно, что явления гипокапнии могут быть у больных рестриктивными легочными процессами, при лихорадочных состояниях, сердечной патологии, однако при этом «классических» гипокапнических жалоб может и не быть. И наоборот, так называемые гипокапнические жалобы, например тревога, одышка, парестезии и др., встречаются у пациентов с нормокапнией.

В практической медицине больной с ГВС — это пациент, предъявляющий жалобы на одышку, которая не соответствует данным объективного осмотра, показателям клинико-инструментальных исследований дыхания, с диспропорциональной, непонятной одышкой, субъективное восприятие которой является довольно тягостным. К сожалению, при отсутствии достоверных объяснений одышки больные обычно направляются для консультаций в различные лечебные учреждения. В конечном итоге они и формируют основной контингент альтернативной медицины, различных псевдоспециалистов «по тренировке правильного дыхания».

Исследование функции внешнего дыхания, имеющее важное значение в дифференциальной диагностике одышки, не помогает в верификации функциональных нарушений дыхания. Основным подтверждением ГВС служит выявление гипокапнических нарушений газообмена. Снижение РСО2 — прямое свидетельство альвеолярной гипервентиляции. Однако исходная гипокапния у больных с ГВС встречается не так часто. Поэтому в тех случаях, когда у пациента с предположительным ГВС в условиях покоя определяются нормальные значения углекислоты, рекомендуется определение изменений уровня СО2 при различных провокационных тестах. К «золотому стандарту» диагностики ГВС относят пробу с произвольной гипервентиляцией.

Департаментом пульмонологии университета г. Наймиген (Голландия) разработан Наймигенский опросник (Nijmegen questionnaire) для выявления физиологических показателей дизрегуляции вентиляции, сопоставимых с ГВС (табл.). Анкета содержит 16 пунктов, которые оцениваются по 5-балльной шкале (0 — никогда, 4 — очень часто). Минимальные и максимальные достижимые числа — 0 и 64 соответственно.

Данный опросник нашел свое применение прежде всего для скрининг-диагностики ГВС. Существует положение, согласно которому использование данного опросника позволяет корректно предсказывать ГВС в 90% от всех случаев [2, 12].

В последние годы в клиническую практику начинает внедряться понятие «дисфункциональное дыхание» (ДД). Приоритет внедрения термина принадлежит Ван Диксхорну (J. van Dixhoorn), который привел его в работе Hyperventilation and dysfunctional breathing (1997). Основанием для этого явилось понимание, что при функциональных нарушениях дыхания возможны различные изменения паттерна дыхания и значений РCO2, а не только гипокапнические расстройства, характерные для ГВС. ДД может проявляться также быстрым, аритмичным, поверхностным дыханием, частыми вздохами, преобладанием грудного типа дыхания.

Одной из сложных и дискуссионных проблем в пульмонологии является понимание взаимоотношений ГВС, ДД и бронхиальной астмы (БА) [15–18]. С. И. Овчаренко и др. (2002) у 22 из 80 больных БА выявили нарушения дыхания, соответствующие критериям ГВС. Сведений относительно встречаемости дисфункциональных нарушений дыхания при астме немного. Установлено, что среди лиц с диагнозом БА и по крайней мере с одним предписанием антиастматического препарата 29% имеют клинические признаки ДД [19]. Указывается, что ДД может усиливать симптомы БА и приводить к избыточному назначению лекарств.

Достаточно сложным является понимание механизмов развития дисфункциональных расстройств дыхания при БА; существует ряд предположений. К достаточно обоснованным факторам развития гипервентиляции относят тревожные расстройства. Использование больными бронходилататоров (β-2-агонисты, теофиллин), которые обладают эффектами стимуляции дыхания, также относят к факторам развития гипервентиляции. Обсуждается роль изменений перцепции одышки при БА. Анализ существующих проблем взаимосвязи ДД и БА провел M. Morgan (2002), представив следующие ключевые положения:

В зависимости от установления особенностей ДД должна осуществляться и программа лечения больных. При выявлении ГВС релаксирующие методы дыхательной гимнастики проводятся под руководством опытных инструкторов, назначаются β-адреноблокаторы, бензодиазепины [5, 22, 23]. При явлениях гиповентиляции — массаж дыхательных мышц, использование дыхательных тренажеров. Выявление ГВС при БА указывает на необходимость применения методов коррекции функциональных нарушений дыхания. Релаксирующие дыхательные упражнения за счет неспецифических механизмов дыхательного тренинга улучшают качество жизни у этих больных.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

В. Н. Абросимов, доктор медицинских наук, профессор

Рязанский ГМУ им. акад. И. П. Павлова, Рязань

Сифилис. Иммуноферментный анализ на выявление суммарных антител класса M и G к возбудителю сифилиса

Что это за анализ? Это выявление суммарных антител класса M и G к возбудителю сифилиса, которое может использоваться как эффективный сверхчувствительный скрининговый тест для диагностики раннего инфицирования сифилисом.

На данный момент Реакция Вассермана считается устаревшей, и с 2006 года для диагностики сифилиса почти не применяется. Ее заменили более чувствительные и современные анализы. Однако на бланках до сих пор выводят неизменное «RW». Подпись «RW » — это дань традиции, маленькое негласное правило среди врачей: оставляя старую подпись, сейчас имеют в виду новые современные анализы на сифилис.

Какой биоматериал можно использовать для исследования? Венозную кровь

Treponema pallidum (бледная трепонема) – бактерии, которая вызывает сифилис – хроническое венерическое инфекционное заболевание, которое чаще всего передается половым путем, например при прямом контакте с сифилитической язвой (твердым шанкром), также возможно внутриутробное заражение.

Источником инфекции является больной человек. Сифилис легкоизлечим, но грозит серьезными проблемами со здоровьем при бездействии. Инфицированная мать способна передавать заболевание своему плоду, у которого могут развиться серьёзные и необратимые изменения.

Сифилис относят к классическим заболеваниям, передающимся половым путем (венерическим болезням). Возбудитель – бледная трепонема (Treponema pallidum). Сифилис характеризуется медленным прогрессирующим течением. На поздних стадиях он может приводить к тяжелым поражениям нервной системы и внутренних органов

Симптомы сифилиса

Симптомы сифилиса очень разнообразны. Они меняются в зависимости от стадии заболевания. Выделяют три стадии сифилиса:

Первичный сифилис возникает после окончания инкубационного периода. В месте проникновения возбудителя в организм (половые органы, слизистая рта или прямой кишки) возникает безболезненная язва с плотным основанием (твердый шанкр). Через 1-2 нед после возникновения язвы увеличиваются ближайшие лимфатические узлы (при локализации язвы во рту увеличиваются подчелюстные, при поражении половых органов – паховые). Язва (твердый шанкр) самостоятельно заживает в течение 3-6 нед. после возникновения.

Вторичный сифилис начинается через 4-10 нед после появления язвы (2-4 мес. после заражения). Он характеризуется симметричной бледной сыпью по всему телу, включая ладони и подошвы. Возникновение сыпи нередко сопровождается головной болью, недомоганием, повышением температуры тела (как при гриппе). Увеличиваются лимфатические узлы по всему телу. Вторичный сифилис протекает в виде чередования обострений и ремиссий (бессимптомных периодов). При этом возможно выпадение волос на голове, а также появление разрастаний телесного цвета на половых органах и в области заднего прохода (широкие кондиломы).

Третичный сифилис возникает в отсутствие лечения через много лет после заражения. При этом поражается нервная система (включая головной и спинной мозг), кости и внутренние органы (включая сердце, печень и т. д.).

При заражении во время беременности у ребенка возможен врожденный сифилис.

Осложнения сифилиса

По результатам научных исследований, в отсутствие лечения примерно у трети больных развивается третичный сифилис. Примерно четверть больных из-за него погибает. Врожденный сифилис может приводить к тяжелым поражениям или смерти ребенка.

Лечение сифилиса

Достаточно сложное и требует дальнейшего длительного наблюдения. Стоит отметить, что лечение сифилиса на ранних стадиях не представляет особенной сложности с точки зрения выбора препаратов. Особенность бледной трепонемы заключается в том, что она все еще сохраняет чувствительность к пенициллину, который является препаратом выбора при сифилисе.

В случае аллергии на пенициллин назначают антибиотики из ряда макролидов (эритромицин,кларитромицин) или цефалоспоринов (цефтриаксон и тд). Препараты назначаются внутримышечно или в таблетках. Лечение активных форм заболевания проходит в стационарных условиях, пациенты с латентной формой могут получать амбулаторную терапию. Длительность лечения зависит от стадии заболевания и может занимать от нескольких недель до нескольких лет.

Антитела к возбудителю сифилиса

Когда происходит контакт человека с T. pallidum, его иммунная система реагирует, вырабатывая антитела к бактерии. В крови могут быть обнаружены два вида антител к бледной трепонеме: IgM и IgG. В ответ на инфицирование T. pallidum антитела IgM к T. pallidum вырабатываются организмом в первую очередь. Они выявляются у большинства пациентов в конце второй недели заболевания и присутствуют у них в первичную и вторичную стадию. Иммуноглобулины класса G к T. pallidum в определяемых количествах появляются в крови через 3-4 недели после инфицирования. Концентрация их нарастает и на 6-й неделе начинает преобладать над концентрацией IgM, достигая максимума, а затем сохраняется на определённом уровне в течение длительного времени. Начиная с 4-й недели в крови нарастает количество обоих видов иммуноглобулинов, что ведет к положительному результату теста на суммарные антитела к T. Pallidum. Это позволяет использовать данное исследование для ранней диагностики инфицирования T. pallidum. После эффективного лечения концентрация иммуноглобулинов постепенно снижается, но происходит это медленно, в отдельных случаях антитела могут обнаруживаться спустя год и более. От сифилиса можно избавиться с помощью антибиотиков, причём предпочтительно применять производные пенициллина. На ранней стадии заболевание лечится легче и быстрее. Более длительная терапия может понадобиться для пациентов, инфицированных больше года.

Зачем проводится анализ?

Повышение и понижение показателей

Для диагностики сифилиса. Для обследования всех беременных с профилактической целью (желательно на первом приеме гинеколога, при постановке на учет).

Результаты/Норма/Расшифровка анализа

Референсные значения (значения в норме)

Результат: отрицательно. Отношение S/CO (signall/cutoff): 0 — 0,9.

Положительный результат означает, что у пациента недавно приобретённое инфицирование. Вместе с тем отрицательный результат не всегда означает, что у пациента нет сифилиса.

Положительный результат

Положительный результат у ранее серонегативного пациента, а также значительный прирост титров в парных сыворотках, взятых с интервалом 7 дней, говорит о первичной инфекции. Обнаружение антител к трепонеме в крови новорождённого помогает подтвердить диагноз «врождённый сифилис». Кроме того, причиной положительного результата может быть третичный или скрытый сифилис.

Отрицательный результат

Отрицательный результат анализа может свидетельствовать об отсутствии инфицирования или слишком раннем его сроке, когда не выработался иммунный ответ. При этом отсутствие антител у младенца, родившегося от инфицированной матери, не исключает врождённого заболевания, поскольку на момент исследования антитела могут ещё не сформироваться.

Подготовка к сдаче анализа

Не курить в течение 30 минут до сдачи крови

Что может повлиять на результат анализа?

Могут отмечаться ложноположительные результаты при таких заболеваниях, как ВИЧ, болезнь Лайма, малярия, системная красная волчанка, некоторые виды пневмоний, а также при наркомании и беременности. И многие другие соматические заболевания.

Важные замечания

• Сифилис может также передаваться при переливании крови через загрязненные медицинские инструменты, поэтому перед госпитализацией в стационар очень важно проводить обследование.