Формальная логика что это

Формальная логика

В истории философии — отдельный раздел или направление логики конца XIX—начала XX века.

Содержание

История

По Канту, формальная логика (в «Критике чистого разума» она названа «общей») отвлекается от содержания понятий и имеет дело только с их формой:

Сам Кант противопоставлял формальной логике (к которой относил прежде всего силлогистику, основывающуюся на «Аналитиках» Аристотеля) содержательную, трансцендентальную логику, разработка которой и составляет основной предмет «Критики чистого разума»:

Программа «логистики»

Формалистами (представителями т. н. «логистики», оформившейся на Женевском конгрессе 1904 г. усилиями Л. Кутюра, А. Лаланда и др.) конца XIX — начала XX века формальность логики связывалась с выделением значений истинности высказываний при переносе их из естественного языка в символическую нотацию. Логистики стремились дать обоснование математическому знанию (в перспективе — естествознанию) в пределах одной только формальной логики. Существенные усилия в этом направлении были приложены Д. Гильбертом, Кутюра, Б. Расселом.

Фокус на истинностном значении отличало формальную логику от других дисциплин, имеющих дело с формой, как-то лингвистика и такие математические дисциплины, как арифметика, геометрия, алгебра, математический анализ. Соответственно, к формальной логике ими относились все те разделы логики, которые удалось формализовать в символических формах, разработанных в XIX—начале XX век математиками и логиками О. де Морганом, Дж. Булем, Дж. Пеано, Г. Фреге, Расселом и другими.

«За бортом» формальной логики оставались такие логические дисциплины, как диалектика (в её средневековой версии и различных нововременных вариантах), индуктивная логика (Дж. С. Милль) и другие варианты логики науки.

Так понимаемая формальная логика переставала быть наукой о мышлении, и многими формалистами [7] [8] последнее вовсе дезавуировалось как «психологическое» понятие, не имеющее отношения к логике как таковой, которая-де должна сосредоточиться на изучении и совершенствовании языка, на структурных, а не процессуальных свойствах речевых конструкций. Эта точка зрения нашла развитие во взглядах Венского кружка, Львовско-Варшавской школы и, далее, англосаксонской аналитической философии. Однако другими формалистами (в частности, большинством российских [источник не указан 1309 дней] ) она не разделялась.

В то же время в 1910—20-х гг. претензии логистиков на обоснование точного знания убедительно критиковались А. Пуанкаре [9] и, позднее, примкнувшим к нему в этой критике Гильбертом, после чего логистическое движение сошло на нет.

Предмет и метод формальной логики

Согласно реконструкции, проведённой в ММК, логика имеет дело с «языковым мышлением» (или, «языком взятым в функции мышления»), в котором группы определённым образом связанных между собой знаков по определённым законам замещают реальные объекты и друг друга в отношении к действиям:

Формальная логика возможна, когда в качестве замещаемого содержания выступают не непосредственно объекты действия, а, в свою очередь, знаки, образующие замкнутые оперативные системы. Метод формальной логики последовательно проводит принцип параллелизма формы и содержания мышления.

Развитие символизации в формальной логике и её превращение в одну из математических дисциплин закономерны, естественны и неизбежны.

Претензии формальной логики на роль теории мышления несостоятельны, поскольку:

Утрата специфики

Распространение идей многозначной логики в различных её вариантах (в том числе, символизированных), а затем — идей абстрактных типов данных в теоретическом программировании проблематизировало «изнутри» специфику истинности как области значений логических функций, включающих лишь два возможных значения. Так, аппарат бесконечнозначной логики Лукасевича—Тарского [13] практически неотличим от аппарата теории вероятностей, а в теории типов данных логический (булев) тип ничем особенным не отличается от прочих ни с операторной точки зрения, ни с точки зрения машинной реализации.

С другой стороны, новые разделы и версии символической логики (например, интуиционистская логика, интенциональная логика, деонтическая логика) вышли далеко за пределы силлогистики и исследования истинности в узком смысле и охватили собой многие другие разделы логики.

В настоящее время термин «формальная логика» утратил специфическое значение и применяется (вне контекста истории науки) как синоним символической, или математической логики. «Традиционной» (в противоположность «современной») формальной логикой могут называть те же разделы логики, изложенные без применения математического аппарата.

Споры вокруг формальной логики в Советском Союзе

Однако вокруг этой тематики с переменным успехом продолжалась борьба «диалектиков» и «формалистов». В 1950—60-е гг. формальная логика (уже уйдя из школы) обосновалась в вузах и исследовательских институтах. Выдающуюся роль в восстановлении логических исследований и преподавания логики в стране сыграли такие представители формалистического направления, как С. А. Яновская, А. С. Есенин-Вольпин, Ю. А. Гастев, А. А. Марков и др.

Обратной стороной процесса стала контрреакция со стороны «формалистов» по отношению к логикам, стремившимся разрабатывать логику вне программы её формализации. Уже в 1960—70-е г. сложности с публикациями испытывали такие логики, как А. А. Зиновьев (вынужденный затем сменить язык и перейти на «математические» символы), Э. В. Ильенков (покинувший коллектив «Философской энциклопедии» в знак протеста против подмены логической проблематики математической) и др.

Приложения

Примечания

Литература

История логики

Судьба формальной логики в СССР

См. также

Ссылки

Логические операции с понятиями

2 константы: импликация (

Полезное

Смотреть что такое «Формальная логика» в других словарях:

ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА — наука, занимающаяся анализом структуры высказываний и доказательств, обращающая основное внимание на форму в отвлечении от содержания. Определение «формальная» было введено И. Кантом с намерением подчеркнуть ведущую особенность Ф.л. в подходе к… … Философская энциклопедия

ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА — см. Логика … Большой Энциклопедический словарь

формальная логика — наука об элементарных законах и формах правильного мышления Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007 … Словарь иностранных слов русского языка

формальная логика — — [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] Тематики электросвязь, основные понятия EN formal logic … Справочник технического переводчика

формальная логика — см. Логика. * * * ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА, см. Логика (см. ЛОГИКА) … Энциклопедический словарь

формальная логика — formalioji logika statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. formal logic vok. formale Logik, f rus. формальная логика, f pranc. logique formelle, f … Automatikos terminų žodynas

Формальная логика — наука о мышлении, предметом которой является исследование умозаключений и доказательств с точки зрения их формы и в отвлечении от их конкретного содержания. Ф. л. – базисная наука; её идеи и методы используются как в повседневной практике … Большая советская энциклопедия

Формальная Логика — или: Л о г и к а, аЧ наука, занимающаянся анализом структуры высказываний и доказательств, обращанющая основное внимание на форму в отвлечении от содержания (см.: Содержание и форма). Определение лформальная … Словарь терминов логики

ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА — наука, изучающая формы мышления в отвлечении от конкретного содержания суждений, умозаключений, понятий … Профессиональное образование. Словарь

логика (формальная логика) — (от греч. logos слово, понятие, рассуждение, разум) наука о законах и операциях правильного мышления. Согласно основному принципу Л., правильность рассуждения (вывода) определяется только его логической формой, или структурой, и не зависит от… … Словарь терминов логики

Что такое ЛОГИКА – зачем она нужна. Виды логики

Логика. Не каждый человек задумывался о том, что такое логика. Хотя логическое мышление присутствует в жизни повсеместно от простых бытовых дел до решения сложных математических задач. Оно неотделимо от науки и творчества, повседневных диалогов и решения насущных дел.

Логика – что это?

Этот термин имеет древнегреческие корни. Он образован от древнегреческого слова «логос», что понимают, как слово, рассуждение, мысль, смысл или разум. Самое простое определение логики – это наука о правильном мышлении, здравомыслии. Она зародилась примерно в V в. до н.э. благодаря трудам философа и мыслителя Аристотеля, который и считается основателем традиционной логики.

Существуют и другие толкования:

Зачем нужна логика?

Основной целью логического мышления является изучение определенной последовательности событий, явлений или действий, их взаимосвязи. То есть человек с помощью разума накапливает имеющиеся знания, аккумулируя их из разных источников, и строит причинно-следственные связи. Индивид руководствуется не своим эмпирическим опытом, а достоверными фактами.

Разобравшись с тем, что такое логика, можно сделать вывод о ее необходимости для:

Виды логики

Благодаря сохранившимся историческим документам доподлинно известно, что логика как наука о законах и формах мышления зародилась примерно 2500 лет назад. С тех пор она претерпевала определенные изменения, которые привели к выделению трех основных видов логики:

Формальная логика

Самым древним считается раздел философии под названием формальная, формально-фактическая или дискретная логика, отцом которой и был знаменитый Аристотель. Он рассматривал эту науку как возможность восприятия и оперирования формальными фактами и связями между ними без учета содержания. Выясняя, какие проблемы решает формальная логика, отметим, что она проверяет правильность рассуждений в современном мире. Важно абстрагироваться от конкретики и учитывать только общую форму суждения или вопроса.

Простым примером можно назвать констатацию факта: «на улице тепло и сухо, поэтому я пойду и прогуляюсь». Такой тип мышления заложен в каждом человеке, ведь впервые видя собеседника, индивид оценивает его внешний вид и подмечает другие особенности, складывая пазл в единую картину. Если же увиденное не соответствует принятым стандартам, то шаблон ломается.

Математическая логика

В начале XIX в. традиционная формальная теоретическая логика пополняется арсеналом математических методов с использованием искусственных языков. Так сформировалась символическая или современная логика, как ее принято называть. Математический подход позволил вывести способность к рассуждению ученых в разных областях науки на новый уровень,

Такая модель упрощает процесс познания благодаря замене слов привычного языка, которые могут нести двусмысленность и неточность, формальными символами. Многие проблемы, которые изучает математическая логика, невозможно сформулировать привычными словесными выражениями с использованием известных методов. Нередко такую науку в более широком плане причисляют к металогике или метаматематике.

Диалектическая логика

Немецкий философ Гегель и последователи марксистской материалистической теории основатели так называемую диалектическую логику, базой для развития которой стала дискретная логика. В ее основе лежит метод руководства не только формой, но и содержанием явлений, объектов и процессов. То есть такая наука о познавательной деятельности может рассматривать не отдельные противоположности, а их связь и схожесть между собой. У этого раздела философии существуют свои законы и принципы:

Законы логики

Как и в любой науке, здесь существуют определенные правила. Закон логики – это принцип, которому необходимо следовать, чтобы из истинных суждений получить правильный вывод. Их разработал и сформулировал еще Аристотель, изучая формальную логику, в которой использовались словесные суждения. Существует четыре базовых закона, нарушение которых приводит к появлению умышленных или неумышленных ложных выводов:

Закон тождества

Изучая, что такое наука логика, непременно сталкиваются с ее первым законом тождества или равенства. Некоторые именуют его принципом постоянства. Суть состоит в том, что на всем протяжении логического рассуждения изначальное понятие должно сохранять свой первоначальный смысл. Искажение, которое свойственно многим языкам и двойственность, многозначность, могут привести к ложным выводам.

Примером несоблюдения этого принципа является простой диалог:

Закон непротиворечия

Еще одним фундаментальным постулатом является закон непротиворечия. Его суть состоит в том, что два противоположных высказывания не могут быть одновременно истинными. Одно или оба из них обязательно окажутся ложными. Можно привести простой пример иллюстрации этого закона:

Закон исключенного третьего

Нередко студенты изучая, что такое наука логика, путают предыдущий закон с принципом исключенного третьего. Они схожи, но суть каждого все же отличится. Этот закон сформулирован так, что истинным может быть либо само суждение, либо же его отрицание. Третьего не дано. То есть закон оперирует не противоположными понятиями, а противоречащими друг другу. К примеру:

Закон достаточного основания

Четвертый закон – логического мышления, был сформулирован не Аристотелем, а лишь в XVIII в. озвучен Готфридом Лейбницем. Суть принципа состоит в том, что любой тезис будет иметь силу только тогда, когда будет подтвержден аргументами. Причем они должны быть такими, чтобы исходная мысль четко вытекала из них.

Самым ярким и знаменитым примером применения закона достаточного основания в жизни является принцип так называемой презумпции невиновности:

Как развить логику?

Многие философские термины и примеры могут показаться обывателю сложными и мало применимыми в обычной жизни. Однако каждый из указанных выше законов мы часто неосознанно можем встретить в любом споре или диалоге, когда собеседники, стремясь ввести друг друга в заблуждение, сознательно или неосознанно их нарушают. Навыки того, как развить логическое мышление, могут пригодиться каждому индивиду для достижения успехов в разных сферах науки и жизни.

Логическое мышление закладывается у человека в раннем возрасте, а умение мыслить абстрактно формируется примерно в 7-8 лет и развивается всю жизнь. Для качественного и полноценного его развития нейропсихологи советуют:

Логика формальная

Формальная логика — это широкая область логических исследований, изучающая идеализированные рассуждения и их системы посредством логических исчислений на основе метода формализации (см. Формализация). Метод формализации подразумевает, что логические рассуждения изучаются в отвлечении от их конкретного содержания; при этом сами логические рассуждения формулируются на некотором точном (формализованном) языке при помощи специального аппарата символов (см. Язык формализованный). Такие точные языки имеют две составляющие: синтаксис (см. Синтактика) и семантику (см. Семантика). Синтаксисом называется совокупность правил построения объектов языка (обычно называемых формулами). Семантикой называется совокупность соглашений, описывающих наше понимание формул (или некоторых из них) и позволяющих считать одни формулы верными, а другие — нет. Формализованный язык позволяет избежать двусмысленной и логической неясности естественного языка, которым пользовалась при описании рассуждений традиционная логика (см. Логика), развивавшаяся в рамках философии (см. Философия). Методы формализации дали логике такие преимущества, как высокая точность формулировок, возможность изучения более сложных, с точки зрения логической формы, объектов. Определение «формальная логика» было введено И. Кантом с намерением подчеркнуть её ведущую особенность в подходе к изучаемым объектам и отграничить её тем самым от других возможных логик.

Способность человеческого мышления к конструктивной языковой деятельности порождает возможность оперировать следующими логическими формами: понятиями, суждениями, умозаключениями, которые представляют собой пространство логических исследований. В качестве наиболее сложного вида логических форм иногда выделяют и теории (см. Теория). Часто эту последовательность воспринимают как некую структурную иерархию. Понятие объявляется наиболее простой из форм мышления, суждение представляется как система понятий, умозаключение как система суждений, а теория как система умозаключений. Эта иерархия недостаточно ясна, и её обоснования порой легко подвергаются критике, однако она часто используется в качестве удобной схемы изложения предметной области формальной логики, что, собственно, подкрепляется многовековой традицией преподавания этой дисциплины. Эти логические формы и лежащие в основе операций с ними законы и принципы, то есть так называемый логический аппарат, составляют основную область исследований формальной логики, а выработка самих эффективных логических аппаратов — её основную цель.

В связи с различием логических форм выделяют два основных направления формальной логики:

Кроме того, формальная логика затрагивает и такие вопросы, например, как формализация содержательных теорий, проблема смысла и значения, логические ошибки и парадоксы и многие другие. Самостоятельное выделение этих вопросов достаточно условно, все они погружаются в проблематику основных направлений и тесно переплетены друг с другом.

Логика возникла в Древней Греции в рамках философии (см. Философия). История её развития насчитывает около двух с половиной тысячелетий и делится на два основных периода:

Античную и схоластическую логику сейчас объединяет общее название «традиционной логики». Она, кроме историко-философского, по-прежнему имеет важное пропедевтическое значение и, будучи своеобразным стержнем интеллектуальной культуры человека, признается неотъемлемым элементом широкого гуманитарного образования.

Новый этап в развитии логики (со второй половины XIX века) был связан с её формализацией и последующей математизацией. В связи с этим новая логика получила название математической (или символической) логики (см. Логика символическая, Логика математическая). Современные логические системы в большинстве своём полностью опираются на формальные математические методы и являются логически интерпретированными исчислениями. Основные разделы математической логики — классические логика высказываний (см. Логика высказываний) и логика предикатов (см. Логика предикатов). Широкое распространение получили исследования модальной логики (см. Логика модальная). Системы логики, отрицающие те или иные фундаментальные законы логики, образовали спектр неклассических логик (см. Логики неклассические). Значительное число различных систем формальной логики обусловлено широкой сферой их приложения. Теоретическая математика, пожалуй, потеряла абсолютно лидирующее место в этом смысле, поскольку не менее интересные приложения осуществляются в областях теоретической физики (квантовая логика), прикладной математики (вычислительная математика и теория алгоритмов), информатики (компьютерные технологии, сети, программирование и исследования в области искусственного интеллекта), гуманитарного знания (лингвистика, юриспруденция, этика) и других.

Важным разделом современной формальной логики является металогика (см. Металогика), в которой исследуются различные проблемы, относящиеся к логическим теориям. Основными здесь являются вопросы о тех свойствах, которыми обладают логические теории: о непротиворечивости, полноте, наличии разрешающих процедур, независимости исходных дедуктивных принципов, а также о различных отношениях между теориями и так далее. В этом смысле металогика является своего рода саморефлексией логики относительно своих построений. Все метатеоретические исследования проводятся на специальном метаязыке, в качестве которого используется естественный язык, обогащённый специальной терминологией и метатеоретическими дедуктивными средствами.

Логика: предикатная, формальная и сентенциальная. Кванторы и возникновение информатики

1 | Введение

Логика, как эпистемологический инструмент, — исследующий знание как таковое, — изобретена независимо в трёх отдельных государствах: Греции (Аристотелем), Китае (до правления Цинь Шихуанди) и Индии. В последних двух государствах логика не распространилась настолько, чтобы получить полноценное развитие. В античной же Греции логика сформировалась в своих основах столь определённо, что дополнилась только через 2 тысячелетия.

Значительные изменения в греческую логику, помимо Буля, Моргана и Рассела, внёс Фреге — самая важная фигура основателей формальной семантики. Он разработал логику предикатов и 2 вида кванторов, попытавшись создать «логически совершенный язык» о котором мечтал Лейбниц. Значимой личностью является также Гёдель, который открыл знаменитые две теоремы о неполноте, описывающие невозможность объединения множества доказуемых утверждений со множеством истинных. Он утверждал, что доказательства математики зависят от начальных предположений, а не фундаментальной истины, из которой происходят ответы. Одна из главных идей его работ состоит в том, что ни один набор аксиом, — в том числе математических, — не способен доказать свою непротиворечивость.

На этом этапе некоторые заметят влияние платонизма на австрийского логика. Совершенно верно, ведь Гёдель не раз заявлял о влиянии метафизики Платона на собственную деятельность. Но сам Платон развитию формальной логики способствовал лишь косвенно: в истории он вносит вклад в развитие другого направления — философской логики. Платоном созданы вопросы, на которых основывается вся западная академическая философия вплоть до наших дней. Философия, в том виде, котором она известна, возникла только благодаря учителю Аристотеля.

В другие периоды в логику также вносили дополнения:

античной школой стоицизма введены термины «модальности», «материальной импликации», «оценки смысла и истины», которые являются задатками логики высказываний;

также средневековыми схоластами введены несколько понятий;

Но главное, что сами логические операции не изменились. «Органон» Аристотеля, как сборник из 6 книг — первоисточник, где подробно описаны главные логические законы. «Органон» (с древнегреческого ὄργανον), означает — инструмент. Аристотель считал, что логика является инструментом к познанию. Он объединяет методом получения информации такие науки:

Физика — наука о природе;

Метафизика — наука о природе природы;

Биология — раздел физики, наука о жизни;

Психология — раздел физики, наука о душе;

Кинематика — раздел физики, наука о движении;

2 | Терминология

У каждой из наук должен быть идентичный фундамент в способе получения гнозисов (знаний), который позволит упорядочить информацию и вывести новые силлогизмы (умозаключения). Только таким образом получится прогресс в познании истины. Без логики наука была бы похожа на коллекционирование фактов, ибо информация бы не поддавалась анализу.

Сам Аристотель находит логике как средству убеждения иное применение: в риторике, спорах, дебатах, выступлениях и т.д., описывая это в труде «Риторика». В западной философии принято давать чёткие определения перед рассуждениями, поэтому определимся с терминами. Логика — наука о правильном мышлении.

В языковой зависимости возникают трудности трактовки термина «наука», но даже в оригинальном названии труда Фридриха Гегеля «Наука логики» — «Wissenschaft der Logik», употребляется слово «наука» (Wissenschaft). Поэтому придём к консенсусу и будем считать, что научной можно назвать ту дисциплину, в которой возможны открытия, исследование и анализ. Логика в таком случае — наука, ибо внутри неё возможно совершать открытия. Яркий пример — комбинаторика Лейбница.

Слово «правильный» веет нормативными коннотациями: правильное поведение, правильное выражение лица, и т.д. Перечисленное соответствует некоторым критериям и логика выставляет их (критерии) для правильного мышления.

Слово «мышление» понимается на интуитивном уровне, но чёткое объяснение затруднительно, обширно и иногда не объективно.

3 | Формальная и неформальная логика

Первоначально, деление логики происходит на формальную и неформальную. Формальная логика отличается тем, что, в отличие от неформальной, записывается уравнениями. Неформальная же логика пишется выражениями в форме языка, поэтому она подходит для риторики, а формальная логика для абстрактных наук.

Формальная логика равным образом делится на дедуктивную и индуктивную. Они различаются тем, что в дедуктивном аргументе истинность условий гарантирует истинность умозаключения или вывода. В индукции же, при истинности условий одинаково возможен ложный и истинный вывод.

Законы формальной логики:

1. Закон тождества (А = А): эквивокация или двусмысленность недопустимы. Нельзя подменять одно понятие, другим.

2. Закон непротиворечия (А ∧ ¬А = 0): одно и то же утверждение не может быть истинным и ложным одновременно.

3. Закон исключения третьего или бивалентности (А ∨ ¬А = 1): утверждение может быть либо истинным, либо ложным — третьего не дано.

Принципы формальной логики:

1. Принцип достаточного обоснования: достаточными являются такие фактические и теоретические обоснования, из которых данное суждение следует с логической необходимостью.

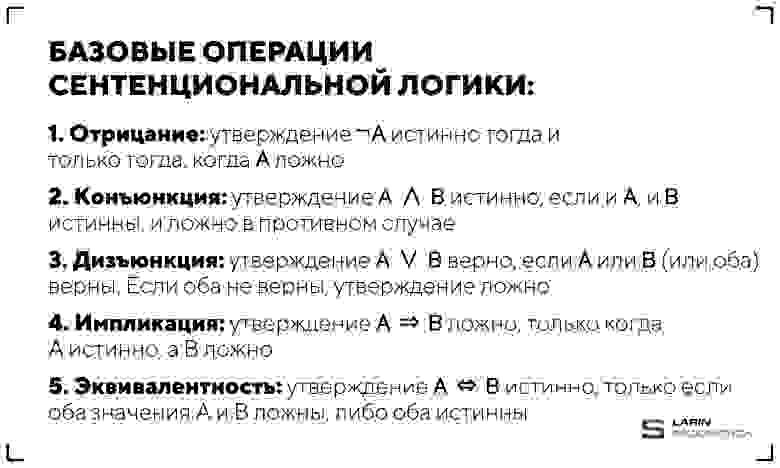

4 | Сентенциальная логика (алгебра высказываний)

Базовые операции сентенциальной логики — логики высказываний, где заглавная буква означает предложение:

Отрицание (Утверждение ¬A истинно тогда и только тогда, когда A ложно): если имеем утверждение «А» и имеем утверждение «не А», то, когда утверждение «А» будет истинным — утверждение «не А» будет ложным. Также и когда утверждение «А» будет ложным — утверждение «не А» будет истинным.

Конъюнкция (Утверждение A ∧ B истинно, если и A, и B — истинны. Ложно в противном случае): в английском языке — союз «and/&»; в русском — «и». В утверждении «А и В», между «А» с «В» стоит знак конъюнкции — «∧». Утверждение «А и В» является истинным, если «А» с «В» являются истинными одновременно. Если хоть один элемент ложен, то всё утверждение ложно. «А и В» подразумевает, во-первых: истинность «А», во-вторых: истинность «В».

Дизъюнкция (Утверждение A ∨ B верно, если A или B (или оба) верны. Если оба не верны — утверждение ложно): в английском языке — союз «or»; в русском — «или». Существует два типа дизъюнкции — включающая и исключающая (в логике используется включающее «или»). Условия таковы, что утверждение «А или В» будет истинным, когда один или оба элемента истинны, но никогда — когда оба элемента ложны. Это противоречит нашему обыденному мышлению, т.к. когда спрашивают: «Чай или кофе?» мы выбираем один элемент, но в логике подразумевается выбор не только одного, а нескольких возможных.

Импликация (Утверждение A ⇒ B ложно, только когда A истинно, а B ложно): в английском языке — «therefore»; в русском языке — «следовательно». Подразумевает истинность одного элемента при истинности другого. Потому что условия истинности соблюдаются всегда, кроме случая, когда «А» истинно, а «B» ложно. Поэтому утверждение: «А» ложно, следовательно «B» ложно — истинно. Покажется, что когда «А» ложно, а «В» истинно — не соблюдаются условия, но это не так. Если вы скажете, что после дождя промокните — это утверждение будет истинным вне зависимости от того, пошёл дождь или нет.

Эквивалентность (Утверждение A ⇔ B истинно, только если оба значения A и B ложны, либо оба истинны): если истинно утверждение «А, следовательно В» и истинно утверждение «В, следовательно А», то истинными являются выражения «А эквивалентно В» и соответственно «В эквивалентно А». Условия истинности соблюдаются в случаях, когда оба элемента истинны или оба ложны.

Значение переменных

5 | Предикатная логика первого порядка

В XX веке, после добавлений в область логики работ Лейбница и Фреге, на основе этой дисциплины создаётся новая — информатика. Программирование сохраняет преемственность с видоизменённой логикой Аристотеля — предикатной логикой, описательная способность которой выше, чем у логики высказываний (сентенциальной).

Прежде чем разобрать этот новый тип логики, поговорим об её отличии от сентенциальной. Главная особенность предикатной логики, что заглавными буквами обозначаются предикаты, а не целые высказывания. Можно сказать, что предикат — это математическая функция, которая «накладывает» множество субъектов на множество утверждений.

Высказывание «Я пошёл в зоопарк» — состоит из субъекта и предиката. В нём субъект — «Я», а предикат — то, что остаётся кроме субъекта («пошёл в зоопарк»). Субъект — тот, кто совершает действие в предложении или имеет выраженное свойство; предикат — всё оставшееся. Таким образом, если в сентенциальной логике высказывание «Я пошёл в зоопарк» выражалось бы одной заглавной буквой, то в логике предикатов использовались бы две буквы (заглавная и подстрочная): «P» — для предиката; «x» — для субъекта. Субъекты обозначаются переменной («x»), потому что в предикатной логике появляются две относительно новые операции: универсальный и экзистенциальный кванторы. Особенность кванторов заключается в том, что ими возможно записать выражение истинное при всех возможных переменных «х» или хотя бы при одном.

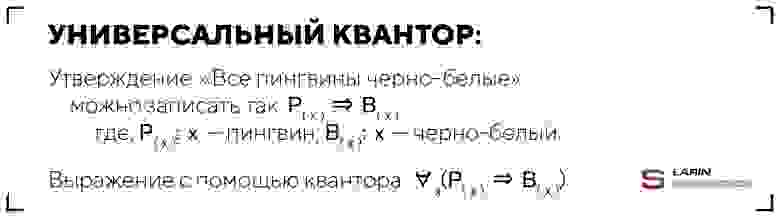

Универсальный квантор (квантор всеобщности) обозначается символом — «∀», с указанием переменной под ним. Возьмём утверждение «Все пингвины чёрно-белые». В логике высказываний оно бы выражалось как «X ⇒ P», где «X» — нечто являющееся пингвином, а «P» — нечто являющееся чёрно-белым. В предикатной логике же используются субъекты и предикаты, поэтому нечто являющееся пингвином (субъект), обозначалось бы переменной «х» снизу под предикатом. «»х» — является пингвином, следовательно, является чёрно-белым». Записывается так: P(х) ⇒ B(х), где P(х): х — пингвин; B(х): x — чёрно-белый.

Однако этого недостаточно, ведь непонятно, один субъект «х» чёрно-белый или больше одного, а может вообще все. Поэтому утверждение «»х» — является пингвином, следовательно, является чёрно-белым», берётся в скобки и перед скобками используется символ «∀» с переменной «х» под ним — которые вместе и будут универсальным квантором.

Универсальный квантор переводится как: «Для всех «х» истинно, что …». Теперь утверждение «х — является пингвином, следовательно, является чёрно-белым» с универсальным квантором перед ним, расшифровывается так: «Для всех «х» истинно, что «х» — является пингвином, следовательно, является чёрно-белым». Это означает, что чем бы ни был объект во вселенной, если этот объект пингвин — он является чёрно-белым. Полная запись будет выглядеть так:

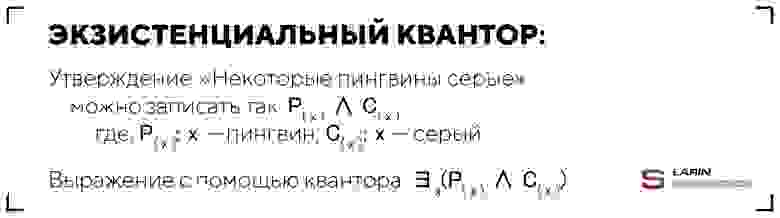

Экзистенциальный квантор (квантор существования) обозначается символом — «∃» с указанием переменной под ним. Возьмём утверждение «Некоторые пингвины серые». Как и в прошлый раз, выражение «»x» — является пингвином и «х» — является серым» возносим в скобки и ставим перед ними квантор, в этом случае экзистенциальный с указанной переменной. «»x» — является пингвином и «х» — является серым» записывается так: P(х) ∧ C(х), где P(х): х — пингвин; C(х): x — серый.

Экзистенциальный квантор можно перевести так: «Есть такой «х», для которого будет истинно, что …». Подразумевается, что есть как минимум один «х», для которого выполняются условия выражения. Если вам говорят, что ДНК не существует, достаточно показать одну молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты для опровержения этого утверждения. Также и с кванторами, если существует хотя бы один серый пингвин, то утверждение об отсутствии серых пингвинов будет ложно. Полная запись экзистенциального квантора для выражения «Есть такой «х», для которого будет истинно, что «x» — является пингвином и «х» — является серым», будет выглядеть так:

6 | Заключение

Примечательно, что есть возможность перевода одного вида квантора в другой. Возьмём утверждение «Все пингвины не являются серыми». Для универсального квантора текстовая запись будет такая: «Для всех «х», будет истинным утверждение о том, что если «х» — является пингвином, то «х» — не является серым объектом». Но утверждение изменяется и для экзистенциального квантора, используя знак отрицания: «Нет такого «х», для которого бы было истинным утверждение о том, что «x»— является пингвином и «х»— является серым».

В середине XIX века, Готлоб Фреге дополнил логику Аристотеля двумя этими операциями, которые позже сформировались в отдельную дисциплину — предикатную логику. С введением в логику экзистенциального квантора (после универсального) — предикатная логика, в основе своей, завершилась как система…

Источники:

1 — Аристотель: «Органон» — «Первая аналитика» и «Вторая аналитика»;

2 — Аристотель: «Риторика»;

3 — Готлоб Фреге: «Исчисление понятий»;

4 — «Monatshefte für Mathematik und Physik» 1931 г.: Курт Гёдель «О принципиально неразрешимых положениях в системе Principia Mathematica и родственных ей системах»;

5 — The Early Mathematical Manuscripts of Leibniz;

6 — Мельников Сергей: «Введение в философию Аристотеля»;

7 — Гильмутдинова Нина: «Логика и теория аргументации»;