Фотосинтез что это в биологии

Уроки биологии: что такое фотосинтез

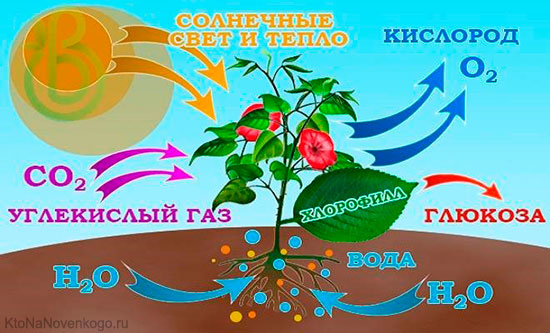

В природе под воздействием солнечного света протекает жизненно важный процесс, без которого не может обойтись ни одно живое существо на планете Земля. В результате реакции в воздух выделяется кислород, которым мы дышим. Этот процесс получила название фотосинтеза. Что такое фотосинтез с научной точки зрения, и что происходит в хлоропластах клеток растений рассмотрим ниже.

Основа жизни на земле

К таким организмам относятся растения, зеленые, пурпурные бактерии, цианобактерии (сине-зеленые водоросли).

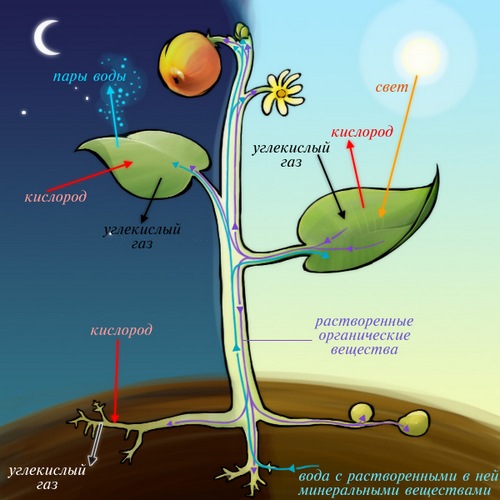

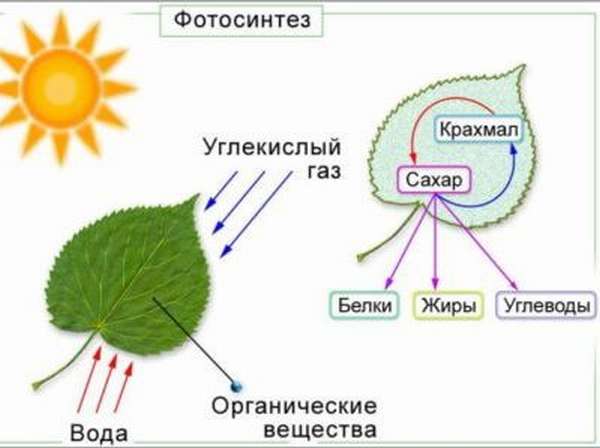

Растения фотоавтотрофы впитывают из грунта воду, а из воздуха – углекислый газ. Под воздействием энергии Солнца образуется глюкоза, которая впоследствии превращается на полисахарид – крахмал, необходимый растительным организмам для питания, образования энергии. В окружающую среду выделяется кислород – важное вещество, используемое всеми живыми организмами для дыхания.

Как происходит фотосинтез. Химическую реакцию можно изобразить с помощью следующего уравнения:

6СО2 + 6Н2О + Е = С6Н12О6 + 6О2

Фотосинтетические реакции происходят в растениях на клеточном уровне, а именно – в хлоропластах, содержащих основной пигмент хлорофилл. Это соединение не только придает растениям зеленую окраску, но и принимает активное участие в самом процессе.

Чтобы лучше разобраться в процессе, нужно ознакомиться со строением зеленых органелл хлоропластов.

Это интересно! Каково значение гомеостаза и что это такое

Строение хлоропластов

Хлоропласты – это органоиды клетки, которые содержатся только в организмах растений, цианобактерий. Каждый хлоропласт покрыт двойной мембраной: внешней и внутренней. Внутреннюю часть хлоропласта заполняет строма – основное вещество, по консистенции напоминающее цитоплазму клетки.

Строма хлоропласта состоит из:

Каждая грана имеет вид стопки с монетами, где каждая монетка – это тилакоид, а ламела – полка, на которой выложены граны. Помимо этого хлоропласты имеют собственную генетическую информацию, представленную двуспиральными нитями ДНК, а также рибосомы, которые принимают участие при синтезе белка, капли масла, зерна крахмала.

Это интересно! Биология: какие органические вещества и соединения входят в состав клетки

Полезное видео: фотосинтез

Основные фазы

Фотосинтез имеет две чередующиеся фазы: световую и темновую. Каждая имеет свои особенности протекания и продукты, образующиеся при определенных реакциях. Две фотосистемы, образованные из вспомогательных светособирающих пигментов хлорофилла и каротиноида, передают энергию главному пигменту. В результате происходит преобразование световой энергии в химическую – АТФ (аденозинтрифосфорную кислоту). Что же происходит в процессах фотосинтеза.

Световая

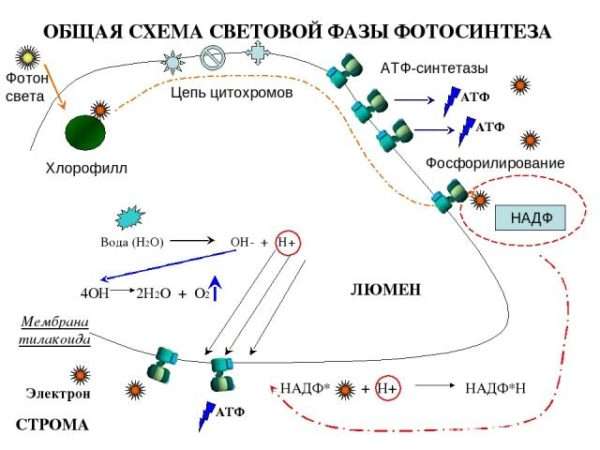

Световая фаза происходит при попадании фотонов света на растение. В хлоропласте она протекает на мембранах тилакоидов.

Подобные процессы происходят и в фотосистеме ІІ. «Возбужденные» электроны покидают реакционный центр и переносятся на внешнюю мембрану тилакоидов, где связываются с акцептором электронов, возвращаются на фотосистему І и восстанавливают ее.

А как же восстанавливается фотосистема ІІ? Это происходит за счет фотолиза воды – реакции расщепления Н2О. Вначале молекула воды отдает электроны реакционному центру фотосистемы ІІ, благодаря чему происходит его восстановление. После этого происходит полное расщепление воды на водород и кислород. Последний через устьица эпидермиса листка проникает в окружающую среду.

Это интересно! Из чего состоит нуклеотид и что это такое

Изобразить фотолиз воды можно с помощью уравнения:

2Н2О = 4Н + 4е + О2

Помимо этого, при световой фазе происходит синтез молекул АТФ – химической энергии, которая идет на образование глюкозы. В оболочке тилакоидов содержится ферментативная система, принимающая участие в образовании АТФ. Этот процесс происходит в результате того, что ион водорода переносится через канал специального фермента из внутренней оболочки на внешнюю. После чего высвобождается энергия.

Важно знать! При световой фазе фотосинтеза образуется кислород, а также энергия АТФ, которая используется для синтеза моносахаридов в темновой фазе.

Темновая

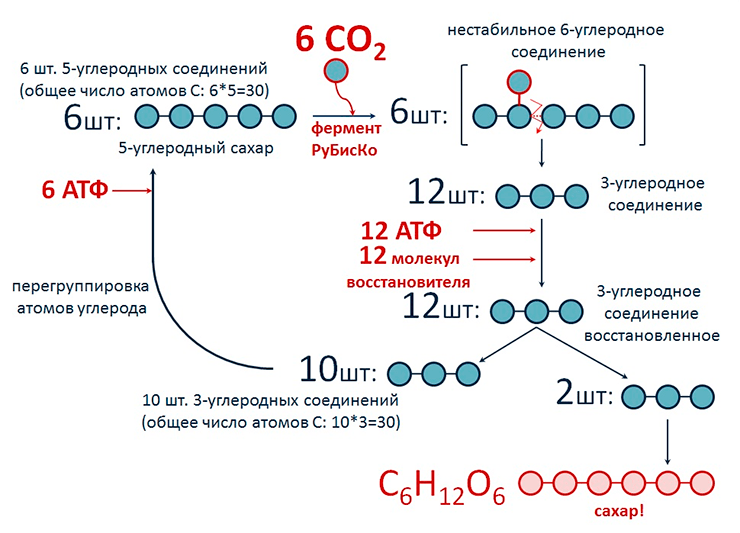

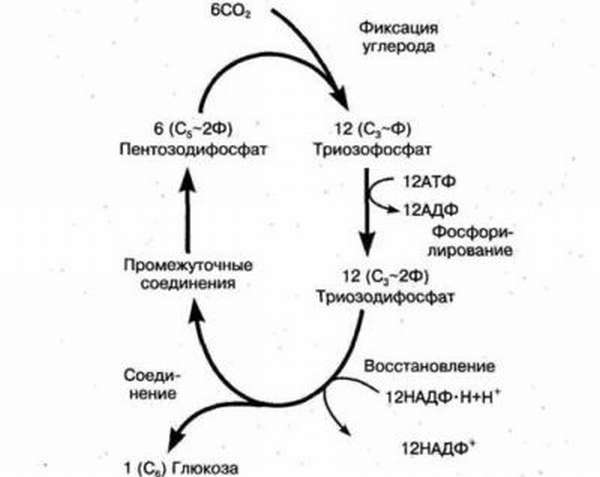

Реакции темновой фазы протекают круглосуточно, даже без наличия солнечного света. Фотосинтетические реакции происходят в строме (внутренней среде) хлоропласта. Более детально данный предмет изучал Мелвин Кальвин, в честь которого реакции темновой фазы носят название цикл Кальвина, или С3 путь.

Этот цикл протекает в 3 этапа:

Для восстановления ФГК используется энергия АТФ и НАДФ*Н2, образованных при световой фазе. При последовательных реакциях образуется триуглеродный сахар с фосфатной группой.

Во время регенерации акцепторов часть молекул ФГК используется для восстановления молекул рибулозобисфосфата, который является акцептором СО2. Далее при последовательных реакциях образуется моносахарид – глюкоза. Для всех этих процессов используется энергия АТФ, образованная в световой фазе, а также НАДФ*Н2.

Это интересно! Как устроены органеллы: строение и функции органоидов растительной клетки и животной

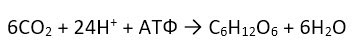

Процессы преобразования 6 молекул углекислоты в 1 молекулу глюкозы требуют расщепления 18 молекул АТФ и 12 молекул НАДФ*Н2. Изобразить эти процессы можно с помощью следующего уравнения:

6СО2 + 24Н = С6Н12О6 + 6Н2О

Впоследствии из образованной глюкозы синтезируются более сложные углеводы – полисахариды: крахмал, целлюлоза.

Обратите внимание! При фотосинтезе темновой фазы образуется глюкоза – органическое вещество, необходимое для питания растения, образования энергии.

Нижеприведенная таблица фотосинтеза, поможет лучше усвоить основную суть этого процесса.

Сравнительная таблица фаз фотосинтеза

| Особенности протекания | Световая фаза | Темновая фаза |

| Время протекание | Днем, при наличии света | Круглосуточно |

| Место локализации | Мембрана тилакоидов | Строма – внутренняя среда хлоропласта |

| Реакции фотосинтеза | Фотолиз воды. Восстановление НАДФ до НАДФ*Н2. | Карбоксилирование рибулозобисфосфата. Восстановление. Регенерация. |

| Продукты фотосинтеза | О2 (кислород), АТФ (энергия), НАДФ*Н2 | Моносахарид – глюкоза |

Хотя цикл Кальвина является наиболее характерным для темновой фазы фотосинтеза, однако для некоторых тропических растений характерен цикл Хэтча-Слэка (С4-путь), который имеет свои особенности протекания. Во время карбоксилирования в цикле Хэтча-Слэка образуется не фосфоглицериновая кислота, а другие, такие как: щавелевоуксусная, яблочная, аспарагиновая. Также при этих реакциях углекислый газ накапливается в клетках растений, а не выводится при газообмене, как у большинства.

Впоследствии этот газ участвует при фотосинтетических реакциях и образовании глюкозы. Также стоит отметить, что С4-путь фотосинтеза требует больших затрат энергии, чем цикл Кальвина. Основные реакции, продукты образования в цикле Хэтча-Слэка не отличаются от цикла Кальвина.

Благодаря реакциям цикла Хэтча-Слэка у растений практически не происходит фотодыхание, так как устьица эпидермиса находятся в закрытом состоянии. Это позволяет им приспособится к специфическим условиям обитания:

Это интересно! Этапы диссимиляции: что это такое в биологии

Значение в природе

Благодаря фотосинтезу происходит образование кислорода – жизненно важного вещества для процессов дыхания и накопления внутри клеток энергии, которая дает возможность живым организмам расти, развиваться, размножаться, принимает непосредственное участие в работе всех физиологических систем организма человека, животных.

Важно! Из кислорода в атмосфере образуется озоновый шар, который защищает все организмы от пагубного влияния опасного ультрафиолетового облучения.

Полезное видео: подготовка к ЕГЭ по Биологии фотосинтез

Вывод

Благодаря умению синтезировать кислород и энергию растения формируют первое звено во всех пищевых цепях, являясь продуцентами. Потребляя зеленые растения, все гетеротрофы (животные, люди) вместе с пищей получают жизненно важные ресурсы. Благодаря процессу, протекающему в зеленых растениях и цианобактериях, поддерживается постоянный газовый состав атмосферы и жизнь на земле.

Что такое фотосинтез

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Все живое на земле обязано своим существованием одному очень важному процессу, который проходит в клетках растений и некоторых бактерий — фотосинтезу.

Что это такое, какова история открытия процесса фотосинтеза, что он из себя представляет и что происходит в две его основные фазы — световую и темновую.

Постараюсь все это описать максимально кратко и понятно. Будет интересно, не переключайтесь.

Фотосинтез — это.

Термин имеет древнегреческие корни: «фото» — свет и «синтез» — это соединение.

Фотосинтез – это сложная химическая реакция, в ходе которой энергия солнечного света (реже – инфракрасного излучения) преобразуется в энергию химическую при активном участии фотосинтетических пигментов (у растений – хлорофилла, у бактерий – бактериохлорофилла и бактериородопсина).

Более кратко и понятно фотосинтез можно охарактеризовать как процесс, на протяжении которого происходит образование органического вещества из неорганических субстанций.

Важнейшими результатами фотосинтеза у растений являются:

У фотосинтезирующих бактерий фотосинтез проистекает несколько по-другому: там генератором кислорода является не вода, а сероводород (H2S). Однако суть явления от этого не меняется: в его основе лежит процесс, характеризующийся перенесением электронов от молекул-поставщиков (доноров) к принимающим структурам (акцепторам).

Зайдя в лес, мы сразу же ощущаем, как легко там дышится.

Причина тому – богатое содержание в воздухе кислорода, выделяемого в атмосферу зелёной растительностью (деревьями, кустарниками, травами, мхами и т.д.) в результате фотосинтеза.

В шахте или пещере нет ни растений, ни света, поэтому там мы задыхаемся, рискуя потерять сознание. На этом элементарном примере легко понять, какую огромную роль играет фотосинтез для обеспечения жизни на нашей планете. Поговорим об этом подробнее.

История изучения

Первая попытка проникнуть в тайны фотосинтеза была предпринята в XVIII веке, когда было обнаружено, что растения на свету выделяют кислород (О2), необходимый для дыхания и горения.

Дальнейшие опыты показали, что кроме выделения кислорода растения поглощают из воздуха углекислый газ, синтезируя при этом органическое вещество при участии воды и света.

В XIX веке удалось выделить хлорофиллы, а позже разделить и изучить пигменты по отдельности благодаря экспериментам по освещению листьев растений фотонами света с разной длиной волны. Выяснилось, что интенсивность фотосинтеза взаимосвязана со спектром поглощения хлорофилла.

В ХХ веке была раскрыта окислительно-восстановительная сущность фотосинтеза и механизм его отдельных стадий. Наконец, американский биохимик М.Кальвин, используя меченые изотопы углерода, подробно описал процесс усвоения растениями углекислого газа, за что был удостоен Нобелевской премии.

Фотосинтез в биологии

Фотосинтез в биологии – это выделение кислорода и органических веществ из неорганических субстанций под действием световой энергии.

Он присущ всем организмам, использующим свет для получения питательных веществ из неорганических соединений (в научном мире их называют фотоавтотрофами).

Растения-фотоавтотрпы впитывают из воздуха углекислый газ, а из почвы – воду, образуя глюкозу, которая в дальнейшем преобразуется в крахмал. Последний служит для растения питательной средой и источником энергии.

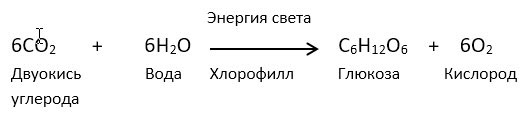

Формула фотосинтеза для зелёных растений в упрощённом виде выглядит следующим образом:

Важно ещё раз отметить, что молекулы кислорода отщепляются именно из воды, а не из двуокиси углерода.

Реакция фотосинтеза протекает на клеточном уровне в хлоропластах, содержащих главный пигмент – хлорофилл, который поглощает и трансформирует солнечную энергию. Он же придаёт растениям (в том числе водорослям) зелёную окраску.

Хлоропласты содержатся как в листьях, так и в стеблях растений (большей частью всё-таки в листьях). Их структура очень сложная и состоит из следующих основных элементов:

Даже такие примитивные растения как мхи, практически не имеющие корней и сосудистой ткани, мало приспособленные к жизни на суще, содержат хлоропласты и хлорофилл в своих клетках, что позволяет им полноценно участвовать в фотосинтезе.

Световая и темновая фазы фотосинтеза

В фотосинтезе различают две фазы: световую и темновую.

Световая фаза связана с солнечным излучением, обеспечивающим протекание химических реакций. Следующая за ней темновая фаза – светонезависимая (о чём говорит само название).

Световая фаза

На данной стадии в тилакоидах хлоропластов происходит образование высокоэнергетических продуктов: АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) и НАДФ (фермент, который используется в качестве восстановителя).

Главный пигмент фотосинтеза – хлорофилл. Его молекулы улавливают световое излучение, а входящие в состав молекул электроны «запрыгивают» на другой (более высокий) энергетический уровень, захватываются принимающей средой (акцептором) и передаются по электрохимическим цепям к мембранам тилакоидов.

Там же накапливаются и протоны водорода, что приводит к созданию электрохимического градиента (потенциала), необходимого для синтеза АТФ и образования ферментов.

На тилакоидных мембранах образуются две разновидности фотосистем, которые испускают электроны под действием света. Электроны первой системы участвуют в восстановлении НАДФ, электроны второй – в синтезе АТФ.

Именно во второй системе происходит фотолиз воды – расщепление водной молекулы с выделением кислорода и образованием протонов водорода.

Таким образом, световая фаза охватывает три важнейших процесса:

Кислород выбрасывается в атмосферу, а АТФ и НАДФ перемещаются в строму хлоропласта, где принимают участие в реакциях темновой фазы.

Темновая фаза

В темновой фазе, протекающей в строме хлоропласта, происходит восстановление углекислого газа до глюкозы. При этом используется энергия АТФ и восстановительная сила НАДФ, то есть ресурсы, накопленные в период прохождения световой фазы.

Последовательность реакций, итогом которых является выделение глюкозы, получила название «цикл Кальвина» (в честь вышеупомянутого американского биохимика). Он выражается следующей формулой:

На самом деле кроме глюкозы образуются и другие органические соединения, такие как жирные кислоты, аминокислоты, нуклеотиды, гликолипиды. Протоны водорода, полученные в результате фотолиза воды и связанные в молекулах НАДФ, участвуют в синтезе углеводов.

Поскольку для реакций темновой фазы световая энергия не требуется, они могут протекать как на свету, так и в темноте.

Заключение

Роль зелёных растений на Земле метко охарактеризовал великий русский учёный К. Тимирязев (он назвал эту роль космической):

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Нередко цветоводы-любители удивляются, что культура погибла, хотя сами же поставили ее в комнату без окон. А если бы они знали, что такое фотосинтез и какое значение он имеет для растений, то не допустили бы такой ошибки. Хотя этот процесс кажется очень сложным и непонятным, он имеет прикладное значение для людей, которые хоть как-то связаны с растениями.

Появление фотосинтеза, уж точно не меньшая загадка, чем возникновения человека на Земле!

Фотосинтез: все, что надо о нем знать

Содержание:

Определение

Процесс фотосинтеза является одним из важнейших биологических процессов, протекающих в природе, ведь именно благодаря ему происходит образование органических веществ из углекислого газа и воды под действием света, именно это явление и называют фотосинтезом. И что самое важное, в процессе фотосинтеза происходит выделение кислорода, жизненно необходимого для существования жизни на нашей удивительной планете.

История открытия

История открытия явления фотосинтеза уходит своими корнями на четыре века в прошлое, когда в далеком 1600 году некий бельгийский ученый Ян Ван Гельмонт поставил не сложный эксперимент. Он поместил веточку ивы (предварительно записав ее начальный вес) в мешок, в котором также находилось 80 кг земли. А затем на протяжении пяти лет растение поливалось исключительно дождевой водой. Каким же было удивление ученого, когда по прошествии пяти лет вес растения увеличился на 60 кг, при том, что масса земли уменьшилась всего лишь на 50 грамм, откуда взялась столь внушительная прибавка в весе, так и оставалось для ученого загадкой.

Следующий важный и интересный эксперимент, ставший преддверием к открытию фотосинтеза, был поставлен английским ученым Джозефом Пристли в 1771 году (любопытно, что по роду своей профессии мистер Пристли был священником англиканской церкви, но в историю вошел именно как выдающийся ученый). Что же сделал мистер Пристли? Он поместил мышь под колпак и через пять дней та умерла. Затем он снова поместил еще одну мышь под колпак, но в этот раз вместе с мышкой под колпаком была веточка мяты и в результате мышь осталась живой. Полученный результат навел ученого на мысль, о том, что существует некий процесс, противоположный дыханию. Еще одним важным выводом этого эксперимента стало открытие кислорода, как жизненно необходимого всем живим существам (первая мышка умерла от его отсутствия, вторая же выжила, благодаря веточке мяты, которая в процессе фотосинтеза как раз создала кислород).

Так был установлен факт, что зеленые части растений способны выделять кислород. Затем уже в 1782 году швейцарский ученый Жан Сенебье доказал, что углекислый газ под воздействием света разлагается в зеленых органоидах растений – фактически была открыта еще одна сторона фотосинтеза. Затем еще через 5 лет французский ученый Жак Бусенго обнаружил, что поглощение растениями воды происходит и при синтезе органических веществ.

И финальным аккордом в череде научных открытий связанных с явлением фотосинтеза стало открытие немецкого ботаника Юлиуса Сакса, которому в 1864 году удалось доказать, что объем потребляемого углекислого газа и выделяемого кислорода происходит в пропорции 1:1.

Значение в жизни человека

Если представить образно, то лист любого растения можно сравнить с маленькой лабораторией, окна которой выходят на солнечную сторону. В этой самой лаборатории идет образование органических веществ и кислорода, являющегося основой для существования органической жизни на Земле. Ведь без кислорода и фотосинтеза на Земле просто бы не существовало жизни.

Но если фотосинтез столь важен для жизни и выделения кислорода, то как живут люди (да и не только люди), например в пустыне, где минимум зеленых растений, или например, в индустриальном городе, где деревья редкость. Дело в том, что на долю наземных растений приходится всего 20% выделяемого в атмосферу кислорода, остальные же 80% выделяются морскими и океанскими водорослями, недаром ведь мировой океан порой называю «легкими нашей планеты».

Формула

Общую формулу фотосинтеза можно записать следующим образом:

Вода + Углекислый газ + Свет > Углеводы + Кислород

А вот такой вид имеет формула химической реакции фотосинтеза

Значение для растений

А теперь попробуем ответить на вопрос, для чего нужен фотосинтез растениям. В действительности обеспечение кислородом атмосферы нашей планеты, далеко не единственная причина протекания фотосинтеза, этот биологический процесс жизненно необходим не только людям и животным, но и самим растениям, ведь органические вещества, которые образуются в ходе фотосинтеза, составляют основу жизнедеятельности растений.

Как происходит

Главным двигателем фотосинтеза является хлорофилл – специальный пигмент, содержащийся в клетках растений, который помимо всего прочего отвечает за зеленую окрасу листьев деревьев и прочих растений. Хлорофилл представляет собой сложное органическое соединение, обладающее к тому же важным свойством – способностью к поглощению солнечного света. Поглощая его, именно хлорофилл приводит в действие ту маленькую биохимическую лабораторию, содержащуюся в каждом маленьком листочке, в каждой травине и каждой водоросли. Далее происходит химическая реакция фотосинтеза (формулу смотрите выше) в ходе которой и происходит преображение воды и углекислого газа в необходимые растениям углеводы и необходимый всему живому кислород. Механизмы фотосинтеза являются гениальным творением природы.

Также процесс фотосинтеза состоит из двух стадий: светлой и темновой. И ниже мы детально напишем о каждой из них.

Световая фаза

Эта фаза осуществляется на мембранах тилакойдов. Что же такое эти тиалакойды? Тилакойды это структуры, находящиеся внутри хлоропластов и ограниченные мембраной.

Порядок процессов световой фазы фотосинтеза выглядит так:

Темновая фаза

Эта фаза фотосинтеза протекает в стромах хлоропластов. Именно в ее ходе происходит выделение кислорода, а также синтез глюкозы. Можно подумать исходя из названия, что темновая фаза фотосинтеза происходит исключительно в темное время суток. На самом деле это не так, синтез глюкозы происходит круглосуточно, просто на этом этапе энергия света больше не расходуется и попросту она не нужна.

Видео

И в завершение интересное образовательное видео про фотосинтез.

Автор: Павел Чайка, главный редактор журнала Познавайка

При написании статьи старался сделать ее максимально интересной, полезной и качественной. Буду благодарен за любую обратную связь и конструктивную критику в виде комментариев к статье. Также Ваше пожелание/вопрос/предложение можете написать на мою почту pavelchaika1983@gmail.com или в Фейсбук, с уважением автор.

Эта статья доступна на английском языке – Photosynthesis.

Фотосинтез в образах

Автор

Редакторы

Видео на конкурс «био/мол/текст»: Много ли мы знаем про тех, кому обязаны жизнью на Земле?! Почему им так хочется занимать лучшее место под солнцем? Что происходит в недрах этих зеленых, бордовых, коричневых безмолвных существ?

Конкурс «био/мол/текст»-2018

Эта работа опубликована в номинации «Наглядно о ненаглядном» конкурса «био/мол/текст»-2018.

Генеральный спонсор конкурса — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

Спонсором приза зрительских симпатий выступил медико-генетический центр Genotek.

Поговорим о таком загадочном и важным процессе, как фотосинтез.

В чем же значимость фотосинтеза? Как мы знаем, атмосфера Земли на 78% состоит из азота, на 21% из кислорода, а оставшаяся доля приходится на другие газы, в том числе и на углекислый газ. А теперь представьте, что из воздуха изъяли весь кислород.

Все ли пострадают от такого террора? Нет, только аэробы, то есть существа способные жить и развиваться исключительно при наличии атмосферного кислорода. Мы с вами, большинство животных, все растения и многие микроорганизмы как раз относимся к числу аэробов.

Лишить аэробов кислорода относительно просто. Бóльшая часть этого газа вырабатывается растениями, мы же его потребляем и радостно бежим по дорожке. Если основной поставщик исчезнет, то пропадает и кислород. А мы будем вынуждены надеть скафандр и искать более подходящее место для пробежки.

Кислород в растениях образуется во время фотосинтеза, который представляет собой процесс производства органических веществ с использованием солнечной энергии. Некоторые бактерии также способны к фотосинтезу.

Итак, у нас есть солнышко, которое при излучении выделяет фотоны — частицы электромагнитного излучения. Попадая в клетку, эти частицы запускают синтез глюкозы из воды и углекислого газа. В дальнейшем глюкоза используются для быстрого получения энергии и строительства более сложных углеводов. И наконец, в качестве побочного продукта выделяется тот самый заветный кислород.

Познакомимся с фотосинтезирующими бактериями. Цианобактерии, как и растения, занимаются оксигенным фотосинтезом. Они используют углекислый газ и воду, а выделяют кислород.

В отличие от своих кислородолюбивых собратьев, пурпурные бактерии предпочли аноксигенный фотосинтез с участием сероводорода и образованием свободной серы. Пурпурные не то что не выделяют кислород, но даже избегают его, так как родились анаэробами. Когда в чашку Петри добавляют крошечное количество кислорода, они быстро перемещаются в ту часть, где этого губительного для них газа нет. А вот когда их лишают солнечного света, они дружно бегут на его поиски.

Мы рассмотрим оксигенный фотосинтез в зеленых частях растений. Если взглянуть на лист растения под лупой или микроскопом, то мы увидим, что он состоит из множества клеток, по форме напоминающих многоугольники, а в этих клетках зеленеют хлоропласты. В этих органоидах и происходит фотосинтез.

В хлоропласте выделяют тилакоиды — дисковидные образования, содержащие пигмент хлорофилл, который придает зеленую окраску листьям. Тилакоиды, собранные в стопочку, образуют грану. А вещество, заполняющее пространство между гранами носит название стромы.

Кстати сказать, хлорофилл очень полезен для человека. При его употреблении снижается риск сахарного диабета, артрита и даже онкологических заболеваний. Самой богатой хлорофиллом является трава люцерна. В ней содержатся витамины К, Е, С, бета-каротин, многие микроэлементы и минералы.

Фотосинтез проходит в две стадии: световую и темновую. Для световой фазы необходимо наличие солнечного света, а вот для темновой солнышко роли не играет. Поэтому темновая фаза может проходить и днем, и ночью.

Интересно, что влияние температуры на фотосинтез зависит от интенсивности освещения. Если света мало, фотосинтез идет одинаково при любой температуре. А при высокой освещенности фотосинтез наиболее активно идет в определенных температурных пределах, которые различны для разных растений.

Познакомимся с таким термином, как фотолиз. Фотолиз — это расщепление молекулы воды под действием фотонов. Если взять молекулу воды (H2O) и воздействовать на нее квантами света, то она распадется на катион водорода (H + ) и анион гидроксида (OH – ). Дело в том, что изначально молекула воды электронейтральна, но один из атомов водорода решает отдать свой электрон паре ОН. Электрон заряжен отрицательно, поэтому его потеря приводит к появлению «+» на водороде. А ОН, присоединив лишний электрон, оказывается с «–».

Световая фаза фотосинтеза проходит в тилакоиде. Здесь содержится пигмент хлорофилл, который по своему составу очень похож на гемоглобин крови человека, но вместо атома железа содержит магний.

Фотон света, попадая на хлорофилл, возбуждает электрон магния. В это же время происходит фотолиз воды. Электрон движется к катиону водорода и молекуле аденозиндифосфата (АДФ). АДФ содержит два остатка фосфорной кислоты, а при встрече с электроном присоединяет еще один остаток и превращается в аденозинтрифосфат (АТФ). Молекула АТФ — это энергетическое депо клетки, в ней запасается энергия для всех процессов жизнедеятельности.

Кроме того, электрон присоединяется к катиону водорода и делает из него нейтральный атом, который затем переходит в строму.

Гидроксид-анион жертвует своим электроном, и тот занимает место ушедшего ранее. При этом образуется нейтральный ОН.

Четыре ОН-группы в ходе химической реакции дают две молекулы воды и кислород. Обращаю внимание, что кислород является побочным продуктом.

Газообмен в растениях происходит с помощью специальных отверстий — устьиц. Устьица находятся с обратной стороны листа и, в зависимости от условий окружающей среды, способны уменьшать или увеличивать размер щели. Так выделяется кислород и поглощается углекислый газ.

Кстати, каждый год растения удаляют из тропосферы Земли 1,16×10 15 кг углекислого газа.

Интересно, что кактусы, пытаясь уменьшить испарение воды, которое также происходит через устьица, приспособились открывать отверстия и поглощать углекислый газ ночью, когда не так жарко. СО2 откладывается про запас в специальных пузырьках-вакуолях. Хранится он здесь присоединенным к молекуле-посреднику, которая потом выдерживает еще несколько превращений. В результате получается яблочная кислота. Днем от нее отщепляется СО2, который готов вступить в темновую фазу фотосинтеза.

Темновая фаза идет в строме хлоропласта. В ней участвуют атомы водорода, пришедшие из тилакоида, и молекулы углекислого газа.

Сначала к CO2 присоединяется фермент рибулозобисфосфаткарбоксилаза и преобразует его из неорганического материала в активного участника биологического круговорота. На сегодняшний день эта белковая молекула — единственный фермент на Земле, способный на подобные преобразования.

Для синтеза органического вещества необходима энергия, которая выделяется при отщеплении одного остатка фосфорной кислоты от молекулы АТФ. Та-дам! Мы получили молекулу глюкозы и воду.

Ежегодно в растениях на нашей планете синтезируется 7,88×10 14 кг глюкозы.

Для синтеза одной молекулы глюкозы необходимо 16 фотонов с длиной волны 680 нм. Но так как часть этой энергии рассеивается, для синтеза требуется 60 фотонов. Получается, эффективность фотосинтеза лишь 27,22%.

Несмотря на это, растения в год аккумулируют 1,26×10 19 кДж энергии, что в 3500 раз больше, чем ежегодно потребляют люди на всей планете.

Хлорофилл не единственный пигмент, содержащийся в растениях. Выделяют еще каротиноиды и фикобилины. Эти молекулы тоже поглощают энергию солнечных лучей, но при другой длине волны, и передают энергию этих лучей на молекулы хлорофилла.

Это очень важно для красных водорослей, которые растут на глубине больше 200 метров. В толще воды хлорофилл уже неспособен улавливать солнечные лучи, и фотосинтез идет благодаря фикобилинам. В последнее время ученые уделяют большое внимание красным водорослям, надеясь, что содержащиеся в них сульфатированные углеводы помогут в борьбе со СПИДом.

Фотосинтезом увлекаемся не только мы. Например, морской слизень Elysia chlorotica научился заводить внутри себя хлоропласты. Поедая водоросли, он не переваривает их зеленые органеллы, а ассимилирует их в клетках пищеварительного тракта. После этого начинается процесс фотосинтеза. Хлоропласты снабжают слизня глюкозой, а он, в свою очередь, синтезирует белки, необходимые хлоропластам.

А вот секвойе-альбиносу повезло меньше. Из-за генетической мутации растение оказалось альбиносом. Чтобы выжить без хлорофилла, ей пришлось паразитировать на здоровых деревьях, присоединяя свои корни к чужим.

В это сложно поверить, но большую часть кислорода на Земле вырабатывают такие маленькие существа, как фитоплактон. Они в огромном количестве обитают в океане, а флуоресцентные виды видны даже из космоса.

Комментарий специалиста

Константинова Светлана Викторовна,

к.б.н., ст. преподаватель каф. физиологии растений биологического факультета МГУ

Конкурс «био/мол/текст», цитирую, «ежегодно собирает более сотни участников, отважившихся весело, но корректно рассказать о сложнейших проблемах современной биологии для широкого круга читателей». В представленных статье и видео о фотосинтезе первый пункт выполнен замечательно — рассказ ведется весело и задорно, однако научная часть нуждается в серьезной корректировке. Основные ошибки в представлениях о фотосинтезе кочуют по разным источникам, в том числе их, к сожалению, можно отыскать и в школьных учебниках по биологии за 11 класс.

Итак, попытаемся самые грубые ошибки исправить.

«Для световой фазы необходимо наличие солнечного света, а вот для темновой солнышко роли не играет. Поэтому темновая фаза может проходить и днем, и ночью».

Световая фаза фотосинтеза действительно зависит от света, а вот темновая — это скорее историческое название. Во-первых, темновая фаза фотосинтеза полностью зависит от наличия продуктов световой фазы, и, во-вторых, в темноте ключевые ферменты темновой фазы ингибируются, а в строме хлоропласта идут совсем другие процессы.

«Если света мало, фотосинтез идет одинаково при любой температуре».

Это все же художественное преувеличение — не при любой, но в некоторых температурных пределах, приемлемых для растительного организма. Так, при низкой интенсивности света фотосинтез будет идти одинаково при температурах 15 °С и 25 °С, однако при 5 °С интенсивность фотосинтеза значительно снизится из-за снижения скорости ферментативных реакций.

«Познакомимся с таким термином, как фотолиз. Фотолиз — это расщепление молекулы воды под действием фотонов. Если взять молекулу воды (H2O) и воздействовать на нее квантами света, то она распадется на катион водорода (H + ) и анион гидроксида (OH − ). Дело в том, что изначально молекула воды электронейтральна, но один из атомов водорода решает отдать свой электрон паре ОН. Электрон заряжен отрицательно, поэтому его потеря приводит к появлению “+” на водороде. А ОН, присоединив лишний электрон, оказывается с “−”».

Термин «фотолиз» абсолютно неприемлем для описания процессов, происходящих с водой во время световой фазы фотосинтеза. «Фотолиз» означает распад вещества непосредственно под действием света, однако с водой этого не происходит, иначе фотолиз шел бы у нас в каждом стакане воды. Вода — довольно устойчивое соединение, для ее расщепления на O2 и H2 необходимо либо действие электрического тока, либо очень высокие температуры (выше 1000 °С); ни то, ни другое не характерно для биологических систем. Поэтому термин «фотолиз» при рассказе о световой фазе фотосинтеза некорректен и не должен употребляться. Фотолиз, наверное, одно из самых распространенных заблуждений, связанных с фотосинтезом.

«Здесь содержится пигмент хлорофилл, который по своему составу очень похож на гемоглобин крови человека, но вместо атома железа содержит магний».

Гемоглобин — это белок, содержащий гем, а вот гем, в свою очередь, содержит центральный атом железа. Хлорофилл по своей структуре немного похож на гем, а не на гемоглобин.

«В это же время происходит фотолиз воды. Электрон движется к катиону водорода и молекуле аденозиндифосфата (АДФ). АДФ содержит два остатка фосфорной кислоты, а при встрече с электроном присоединяет еще один остаток и превращается в аденозинтрифосфат (АТФ). Молекула АТФ — это энергетическое депо клетки, в ней запасается энергия для всех процессов жизнедеятельности.

Кроме того, электрон присоединяется к катиону водорода и делает из него нейтральный атом, который затем переходит в строму.

Гидроксид-анион жертвует своим электроном, и тот занимает место ушедшего ранее. При этом образуется нейтральный ОН.

Четыре ОН-группы в ходе химической реакции дают две молекулы воды и кислород».

К сожалению, в описании световой фазы фотосинтеза в этой части статьи нет ни слова правды. Электрон не движется ни к протону, ни к молекуле АДФ. Атомарного водорода и «нейтрального ОН» не образуется. ОН-группы не вступают в реакцию, результатом которой будет образование кислорода и воды.

«Темновая фаза идет в строме хлоропласта. В ней участвуют атомы водорода, пришедшие из тилакоида, и молекулы углекислого газа».

И еще раз повторим, атомарного водорода при фотосинтезе не образуется. Во время работы световой фазы протоны (Н + ) закачиваются во внутреннее пространство тилакоидов и выходят обратно, в строму, в результате работы АТФ-синтазы — фермента, синтезирующего АТФ.

«Сначала к CO2 присоединяется фермент рибулозобисфосфаткарбоксилаза»

Фермент рибулозобисфосфаткарбоксилаза захватывает молекулу СО2, но не присоединяется к ней, а наоборот присоединяет СО2 к молекуле пятиуглеродного сахара — рибулозо-1,5-бисфосфата.

«Для синтеза одной молекулы глюкозы необходимо 16 фотонов с длиной волны 680 нм».

Не очень понятно, откуда такая цифра и почему только фотоны с длиной волны 680 нм. По самым скромным подсчетам, на фиксацию одной молекулы СО2 необходимо затратить 8 квантов света, причем не обязательно с одинаковой длиной волны. Для синтеза одной молекулы глюкозы нужно 6 атомов углерода, то есть 6 молекул СО2, а значит, минимум 6×8=48 фотонов.

«Хлорофилл не единственный пигмент, содержащийся в растениях. Выделяют еще каротиноиды и фикобилины».

Здесь необходимо уточнить, что каротиноиды встречаются у всех фотосинтезирующих организмов, а вот фикобилины — только у некоторых водорослей и цианобактерий.

Внимательный читатель, возможно, подумает, что критиковать-то легко, а вот как же описать фотосинтез «на пальцах», без сложных терминов, чтобы было понятно неспециалистам, а еще лучше — старшеклассникам. Попробуем сделать это в рамках комментария.

Если сформулировать очень кратко, цель фотосинтеза — восстановить очень окисленное соединение СО2 до восстановленного соединения — сахара — с помощью энергии солнечных квантов и электронов от воды.

Действительно, традиционно фотосинтез делится на световую и темновую фазы, однако помним, что название «темновая» — историческое.

Световая фаза фотосинтеза происходит в мембране тилакоидов хлоропласта и полностью зависит от света, так как использует энергию фотонов. Основная задача световой фазы — обеспечить энергией (АТФ) и восстановителем (источником электронов) темновую фазу. Как это происходит?

Квант света (он же фотон) переводит молекулу хлорофилла в возбужденное состояние: это значит, что за счет энергии кванта повышается энергия одного из электронов молекулы хлорофилла, и этот возбужденный электрон может уйти (и уходит!) от хлорофилла по цепочке переносчиков. Практически весь дальнейший путь этого электрона будет связан с окислительно-восстановительными реакциями (переносчик, получающий электрон, восстанавливается, а затем отдает электрон следующему переносчику в цепочке, восстанавливая его, а сам при этом окисляется, и так далее).

Отдавший свой электрон хлорофилл (точнее, здесь совместно работает пара молекул хлорофилла, называемая димером хлорофилла) остается со знаком «+» и становится самым сильным окислителем в биологическом мире, настолько сильным, что может отнять электрон у молекулы воды. В этом процессе участвует специальная структура — водоокисляющий комплекс, в состав которого входят четыре атома Mn, связанные с белком. Четыре марганца водоокисляющего комплекса захватывают одномоментно две молекулы воды, а дальше на каждый квант света, попавший на димер хлорофилла и приведший к уходу от хлорофилла одного возбужденного электрона, от одного из атомов марганца на «димер-с-плюсом» приходит следующий электрон. Следующий квант света — еще один возбужденный электрон уходит в цепь переносчиков от димера, и один электрон приходит на димер от марганца. Так от атомов марганца по одному уходят четыре электрона, каждый из них, попадая на димер хлорофилла, получает дополнительную энергию от фотонов и уходит дальше в цепь переносчиков. Лишившиеся четырех электронов марганцы одномоментно отнимают четыре электрона у двух молекул воды, система возвращается в исходное состояние, захватывает две новые молекулы воды и снова может поставлять электроны на димер хлорофилла. Что же останется от воды? Два атома кислорода соединятся, образуя молекулу O2 — побочный продукт фотосинтеза. А четыре протона (4H + ) остаются во внутритилакоидном пространстве. Этот процесс можно назвать фотоокислением воды, но очевидно, что он не имеет ничего общего с фотолизом.

Оказывается, энергии одного кванта света недостаточно для того, чтобы сделать и восстановитель, и АТФ, поэтому электрон, путешествуя по цепи переносчиков, в некоторый момент попадает на следующий димер хлорофилла. Здесь электрон получает еще одну порцию световой энергии — еще один квант света, — чтобы в конечном итоге через несколько переносчиков попасть на молекулу-восстановителя, которая необходима для превращения СО2 в сахар.

Итак, восстановитель готов! А как же АТФ? Во время путешествия нашего электрона по цепи переносчиков при некоторых окислительно-восстановительных реакциях из стромы во внутреннее пространство тилакоида переносятся протоны (Н + ). Тут надо вспомнить два важных факта, во-первых, внутреннее пространство тилакоида — замкнутое и полностью отделено от стромы мембраной, а во-вторых, в этом же пространстве накапливаются протоны, оставшиеся от воды. Таким образом, внутри тилакоида накапливается много протонов, гораздо больше, чем в строме. И оказывается, что этот «запас» протонов — это одна из форм запасания энергии, так как каждая система стремится к равновесию, и протоны из внутритилакоидного пространства будут стремиться обратно в строму, чтобы сравнять концентрации и «восстановить справедливость». Это стремление протонов восстановить равновесие использует фермент АТФ-синтаза. Понять, как работает АТФ-синтаза, нам поможет великолепный образ — представьте себе гидроэлектростанцию: вода падает с огромной высоты и крутит турбину, энергия падающей воды превращается в механическую энергию вращения турбины, а эта механическая энергия, в свою очередь, превращается в электрическую, которую мы используем на самые разные нужды. Примерно так же работает АТФ-синтаза, только не на воде, а на протонах. Протоны, стремясь вырваться из внутритилакоидного пространства, попадают в специальный канал АТФ-синтазы и, проходя его, раскручивают вращающуюся часть фермента. Энергия, запасенная в разнице концентраций протонов между внутренним пространством тилакоида и стромой, превращается в механическую энергию вращения. Вращение передается на другую часть АТФ-синтазы, которая за счет этой механической энергии присоединяет фосфат к молекуле АДФ, образуя АТФ.

Таким образом, в результате работы световой фазы фотосинтеза благодаря энергии света получаются два основных продукта:

Оба продукта световой фазы используются на следующем этапе при восстановлении СО2. Не забудем и побочный продукт световой фазы фотосинтеза — кислород, благодаря которому жизнь на нашей планете такая, какой мы ее знаем.

Темновая фаза фотосинтеза, во время которой происходит фиксация СО2, носит также название цикла Кальвина — в честь его первооткрывателя, лорда Мелвина Кальвина, который получил за это открытие Нобелевскую премию по химии в 1961 году.

Цикл Кальвина начинается с того, что фермент рибулозобисфосфаткарбоксилаза (РуБисКО или РБФК) присоединяет молекулу СО2 к пятиуглеродному сахару рибулозо-1,5-бисфосфату. Этот цикл удобно рассчитывать сразу на шесть молекул СО2, и, соответственно, 6 молекул рибулозо-1,5-бисфосфата (см. рис). Итак, в результате реакции образуется нестабильное шестиуглеродное соединение (помним, что у нас их получается шесть штук!), которое распадается на два одинаковых трехуглеродных фрагмента (у нас их будет 2×6=12 трехуглеродных фрагментов). Эти трехуглеродные соединения необходимо восстановить — здесь используем АТФ и восстановитель из световой фазы, а затем 10 (из 12-и) восстановленных трехуглеродных соединений вернутся обратно в цикл, специальный набор ферментов сделает из них снова шесть пятиуглеродных сахаров, которые мы видели в самом начале цикла. При этом еще раз придется потратить АТФ. Оставшиеся два восстановленных трехуглеродных соединения дадут нам в итоге желанный сахар.

Цикл Кальвина в виде простейшей схемы. Кружочками показаны атомы углерода.