Фотосинтез что это 6 класс

Фотосинтез

Урок 30. Биология 6 класс

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Фотосинтез»

Растения поставляют нам кислород и органические вещества, и всё это благодаря процессу фотосинтеза.

Лист является важнейшим органом растения, в котором из неорганических веществ образуются органические. Этот процесс называется фотосинтезом (от греческих слов «фотос» — свет, «синтез» — соединение).

Для того чтобы разобраться, какие условия необходимы для протекания фотосинтеза, проделаем несколько несложных опытов.

Возьмём два одинаковых комнатных растения. Одно из них поставим туда, где оно будет освещаться ярким солнечным светом. Второе растение поставим в тёмный место, куда солнечный свет вообще не проникает.

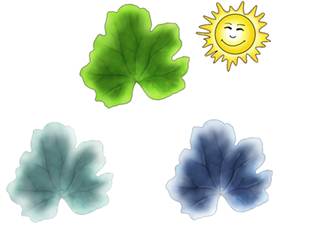

Через неделю срежем с каждого растения по одному листу. Опустим листья сначала в кипящую воду, а затем на несколько минут в горячий спирт, пока листья не обесцветятся. Промоем обесцвеченные листья, расправим их и обработаем слабым раствором йода. Известно, что от йода синеет крахмал. Тот лист, который был на свету, посинел. Второй же лист, на который не попадал солнечный свет, остался бесцветным.

Опыт показывает, что только в том листе, который был освещён солнцем, образовался крахмал.

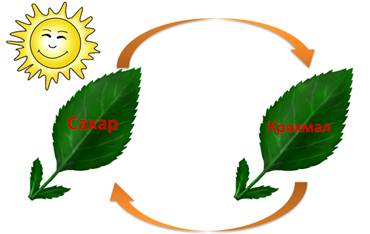

На самом деле первоначально под действием света в листьях образуется сахар. Но он быстро превращается в крахмал, который накапливается в листьях. В темноте крахмал вновь превращается в сахар, который по проводящим тканям оттекает от листьев к другим органам растений.

Органические вещества используются растением для различных целей: идут на построение его тела, откладываются в запас, используются при прорастании семян.

Далее возьмём растение, у которого на листьях есть белые участки, лишённые хлорофилла. Выдержим это растение, например пеларгонию, некоторое время на ярком свету для того, чтобы в листьях образовалось достаточное количество крахмала. После этого лист срежем и проделаем с ним то же, что и в первом опыте. Лист окрашивается в синий цвет не полностью. Те участки листа, где не было хлорофилла, остаются белыми.

Этот опыт показывает, что для образования органических веществ из неорганических в клетках листа должны быть хлоропласты, содержащие хлорофилл. Только в таких клетках будет протекать процесс фотосинтеза.

Чтобы ответить на вопрос, из каких веществ образуются органические вещества, проведём следующий опыт. Возьмём комнатное растение с крупными листьями. Один его лист, не срезая, поместим в прозрачный полиэтиленовый пакет, в который свободно проходит воздух. Второй лист тоже поместим в такой же пакет, но воздух, который будет попадать в этот пакет, предварительно пропустим через раствор щёлочи, поглощающий углекислый газ. Через несколько дней срежем оба листа и проделаем с ними то же, что и в первом опыте. Выясняется, что лист из того пакета, где не было углекислого газа, не окрасился, то есть в нём не было крахмала, второй лист окрасился в синий цвет.

Опыт показывает, что растению для образования органических веществ в процессе фотосинтеза необходим углекислый газ.

Как показали исследования, для фотосинтеза растениям необходима еще и вода.

Проведём еще один опыт. Возьмём две ёмкости и опустим в них стаканы с водой, в которые поставлены веточки с зелёными листьями какого–нибудь растения. Наполним ёмкости углекислым газом и плотно закроем, чтобы не проникал воздух. Первую ёмкость выставим на яркий свет, вторую оставим в темноте, например, поставим в тёмный шкаф.

Через сутки откроем ёмкости, опустим в них горящие лучинки. В первой — лучинка не гаснет, а продолжает ярко гореть. Значит, в этой ёмкости появился какой-то газ, поддерживающий горение. Поддерживает горение только кислород. Зелёные листья растения поглотили значительную часть углекислого газа и выделили некоторое количество кислорода. Опущенная во вторую ёмкость горящая лучинка потухнет.

Следовательно, зелёные растения выделяют кислород только на свету.

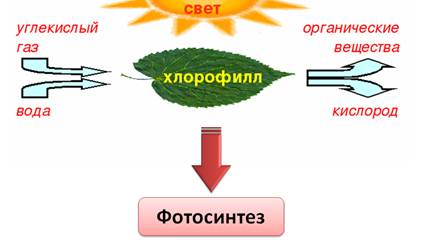

Таким образом, фотосинтез — это сложный процесс образования в живых клетках, содержащих хлоропласты, на свету органических веществ из углекислого газа и воды с выделением кислорода.

Процесс фотосинтеза можно записать так: углекислый газ взаимодействует с водой на свету с образованием органических веществ и кислорода.

Фотосинтез — важнейший процесс, благодаря которому возможна жизнь на Земле. В процессе фотосинтеза зелёные растения ежегодно образуют большое количество органических веществ, поглощают около огромное количество углекислоты, выделяют в атмосферу свободный кислород. Поэтому озеленение городов и посёлков способствует обогащению воздуха кислородом. Благодаря фотосинтезу ежегодно запасается огромное количество солнечной энергии.

Биология. 6 класс

Конспект урока

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке

Фотосинтез – процесс образования органических веществ (сахаров) из неорганических (углекислого газа и воды), который происходит в растении НА СВЕТУ.

Хлорофилл – (от др.-греч. chloros – «зелёный», phyllon – «лист») – зелёный пигмент, окрашивающий хлоропласты растений в зелёный цвет. При его участии происходит фотосинтез.

Хлоропласт – (от др.-греч. chloros – «зелёный» и от plastos – «вылепленный») – зелёные пластиды, которые встречаются в клетках фотосинтезирующих эукариот. С их помощью происходит фотосинтез. Хлоропласты содержат хлорофилл.

Основная и дополнительная литература по теме урока

1 Биология 5 – 6 классы. Академический школьный учебник. Линия жизни: учебник для общеобразовательных организаций / Под редакцией профессора В. В. Пасечника, 3-е издание. – М.: Просвещение, 2014.

2. Биология. 5 – 6 классы. Учебник. ФГОС / Г. С. Калинова, С. В. Суматохин, З. Г. Гапонюк, В. В. Пасечник. – М.: Просвещение, 2019.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Фотосинтез – процесс образования органических веществ (сахаров, или углеводов) из неорганических (углекислого газа и воды), который происходит на свету в хлоропластах растения.

Лист растения состоит из листовой пластинки, черешка и основания листа. У основания могут иметься парные выросты – прилистники. На листовой пластинке отчетливо выделяются жилки.

Форма листьев у разных растений очень разнообразна. Листья бывают простые – имеющие одну листовую пластинку, как, например, листья подорожника, березы, клена, и сложные – состоящие из нескольких листовых пластинок (лист клевера, рябины, шиповника).

Листья могут различаться также типом расположения жилок – жилкованием. Жилкование бывает сетчатым, в этом случае имеется одна или несколько крупных, главных, жилок, которые разветвляются на более мелкие, как в листе клена или дуба. У других листьев все жилки примерно одинаковы и расположены параллельно друг другу – это параллельное жилкование, как у листьев злаков и луков. Наконец, бывает дуговое жилкование, при котором одинаковые по размеру жилки располагаются по дуге, как у ландыша и тюльпана.

Поскольку задача листьев – максимально полно улавливать свет, они особым образом расположены на стебле: так, чтобы не перекрывать друг друга. Листорасположение бывает супротивным, как у клена, очередным, как у липы, или мутовчатым, как у вороньего глаза. Листья, как мы уже сказали, располагаются на растении так, чтобы как можно меньше перекрывать друг друга. Это явление называется листовой мозаикой.

Основная функция листа – фотосинтез – отражена не только на внешнем строении и расположении листьев, но и на анатомическом, то есть внутреннем строении.

Внутреннее строение листа и процесс фотосинтеза

Основная масса листа состоит из фотосинтезирующих клеток, образующих фотосинтезирующую ткань. Под палисадной фотосинтезирующей тканью лежит слой губчатой ткани, здесь клетки расположены рыхло, и между ними есть полости, заполненные воздухом – межклетники. Сверху и снизу лист покрыт одним слоем прозрачных клеток, образующих кожицу листа. Под кожицей листа расположены хлоропласты. Через устьица между листом и окружающей средой идет обмен газами.

Есть еще один путь, ведущий в лист, он пролегает внутри жилки и образован двумя видами проводящей ткани – древесиной и лубом. В совокупности луб и древесина образуют проводящий пучок. По древесине проводящего пучка в лист от корня поступает вода с растворенными в ней минеральными веществами. А по лубу из листа оттекают ко всем органам растения синтезированные в листе сахара. Вода, поступающая в лист по древесине, необходима для фотосинтеза. Хотя большая часть воды испаряется листом через устьица.

Растение, поглощая углекислый газ из воздуха, превращает его в углеводы (сахарá), которые используются для питания не только самим растением, но и животными. Для образования сахаров в процессе фотосинтеза растение использует энергию света. Кроме углеводов в результате фотосинтеза образуется кислород необходимый для жизни других живых организмов.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

Задание 1. Как происходит обмен веществ у растений? Распределите элементы по соответствующим группам.

Вещества, поступающие в организм

Вещества, образовавшиеся в ходе обмена веществ

Процессы, происходящие при обмене веществ

Что такое фотосинтез? История открытия процесса, фазы фотосинтеза и его значение.

Оглянитесь вокруг! Пожалуй, в каждом доме есть хотя бы одно зеленое растение, а за окном несколько деревьев или кустарников. Благодаря сложному химическом процессу происходящего в них фотосинтеза стало возможно зарождение жизни на Земле и существование человека. Разберем историю его открытия, суть процесса и реакции, которые протекают в разных фазах.

История открытия фотосинтеза

В настоящее время школьники впервые знакомятся со сложными процессами фотосинтеза уже в 6 классе.

Но еще 300-400 лет назад ответ на вопрос «откуда растения берут питательные вещества для строительства своих клеток?» занимал умы ученых во всем мире.

Первым и очевидным ответом было предположение, что из земли. Однако, в далеком 1600 году фламандский ученый Ян Батист ван Гельмонт решил проверить влияние почвы на рост растений и провел уникальный в своей простоте опыт. Естествоиспытатель взял веточку ивы и бочку с почвой. Предварительно их взвесил. А затем посадил отросток ивы в бочку с почвой.

Долгие пять лет ван Гельмонт поливал молодое деревце лишь дождевой водой. А через пять лет выкопал деревце, и вновь взвесил отдельно деревце и отдельно почву. Каково же было его удивление, когда весы показали, что деревце увеличило свой вес практически в тридцать раз, и совсем не походило на тот скромный прутик, что был посажен в кадку. А вес почвы уменьшился всего на 56 граммов.

Ученый сделал вывод. что почва практически не дает строительного материала растениям, а все необходимые вещества растение получает из воды.

После ван Гельмонта различные ученые повторили его опыт, и сложилась так называемая «водная теория питания растений».

Одним из тех, кто попытался возразить этой теории был М.В. Ломоносов. И строил он свои возражения на том, что на пустых, скудных северных землях с редкими дождями растут высокие, мощные деревья. Михаил Васильевич предположил, что часть питательных веществ растения впитывают через листья, но доказать свою теорию экспериментально он не смог.

И как часто бывает в науке, помог его величество случай.

Однажды нерадивая мышь, решившая поживиться церковными запасами, случайно перевернула банку и оказалась в ловушке. И через некоторое время погибла. К нашей удаче, эту мышь в банке обнаружил Джозеф Пристли, который был не просто священником, а по совместительству ученым-химиком, и очень интересовался химией газов и способами очистки испорченного воздуха. И тут церковным мышам не повезло. Они стали участницами различных опытов английского ученого.

Джозеф Пристли ставил под одну банку горящую свечу, а в другую сажал мышь. Свеча тухла, грызун погибал.

В наше время его самого зоозащитники посадили бы в банку, но в далеком 1771 году ученому никто не помешал продолжить свои опыты. Пристли посадил мышь в банку, где до этого потухла свеча. Животное погибло еще быстрее.

И тогда Пристли сделал вывод, что раз все живое на Земле до сих пор не погибло, Бог (мы же помним, что Пристли был священником), придумал некий процесс, чтобы воздух вновь был пригоден для жизни. И скорее всего, основная роль в нем принадлежит растениям.

Чтобы доказать это, ученый взял воздух из банки где погибла мышь, и разделил его на две части. В одну банку он поставил мяту в горшочке. А другая банка ждала своего часа. Через 8 дней растение не только не погибло, а даже выпустило несколько новых побегов. И он опять посадил грызунов в банки. В той, где росла мята — мышь была бодра и закусывала листиками. А в той, где мяты не было — практически моментально лежала дохлая мышиная тушка.

Опыты Пристли вдохновили ученых, и во всем мире начали отлавливать мелких грызунов и пытаться повторить его эксперименты.

Но мы же помним, что Пристли был священником и весь день, до вечерней службы мог заниматься исследованиями.

А Карл Шееле, аптекарь из Швейцарии, экспериментировал в домашней лаборатории в свободное от работы время, т.е. по ночам, и мыши дохли у него независимо от присутствия мяты в банке. В результате его экспериментов получалось, что растения не улучшают воздух, а делают его непригодным для жизни. И Шееле обвинил Пристли в обмане научной общественности. Пристли не уступил, и в результате противостояния ученых было установлено, что для восстановления воздуха растениям необходим солнечный свет.

Именно эти опыты положили начало изучению фотосинтеза.

Исследование фотосинтеза стремительно продолжалось. Уже в 1782 году, спустя всего лишь 11 лет после исследований Пристли, швейцарский ботаник Жан Сенебье доказал, что органоиды растений разлагают углекислый газ в присутствии солнечного света. И практически еще сто лет провальных и удачных экспериментов понадобилась ученым разных специальностей, чтобы в 1864 году немецкий ученый Юлиус Сакс смог доказать, что растения потребляют углекислый газ и выделяют кислород в соотношении 1:1.

Значение фотосинтеза для жизни на Земле

И теперь становится понятна важность процесса фотосинтеза для жизни на земле. Именно благодаря этому сложному химическом процессу стало возможно зарождение жизни на земле и существование человека.

Кто-то может возразить, что на Земле есть места, где не растут ни деревья ни кустарники, например, пустыни или Арктические льды. Ученые доказали, что доля кислорода, выделяемого зеленой массой лесов, кустарников и трав — т. е. растений, что обитают на поверхности суши, составляет всего около 20% газообмена, а 80% кислорода приходится на мельчайшие морские и океанские водоросли, которые потоками воздуха переносятся по всей планете, позволяя дышать животным в экстремальных, практически лишенных растительности регионах нашей удивительной планеты.

Благодаря фотосинтезу вокруг нашей планеты сформировался защитный озоновый экран, защищающий все живое на земле от космической и солнечной радиации, и живые организмы смогли выйти на сушу из глубин океана.

Подробнее о «великой кислородной революции» можно прочитать в учебнике «Биология 10-11 классы» под редакцией А.А. Каменского на портале LECTA.

К сожалению, в настоящее время кислород потребляют не только живые существа, но и промышленность. Уничтожаются тропические леса, загрязняются океаны, что приводит к снижению газообмена и увеличению дефицита кислорода.

Определение и формула фотосинтеза

Определение и формула фотосинтеза

Слово фотосинтез состоит из двух частей: фото — «свет» и синтез — «соединение», «создание». Если подходить к определению упрощенно, то фотосинтез — это превращение энергии света в энергию сложных химических связей органических веществ при участии фотосинтетических пигментов. У зеленых растений фотосинтез происходит в хлоропластах.

Схема фотосинтеза, на первый взгляд, проста:

Вода + квант света + углекислый газ → кислород + углевод

или (на языке формул):

Если копнуть поглубже и посмотреть на лист в электронный микроскоп, выяснится удивительная вещь: вода и углекислый газ ни в одной из структурных частей листа непосредственно друг с другом не взаимодействуют.

Фазы фотосинтеза

К фотосинтезу способны не только растения, но и многие одноклеточные животные благодаря специальным органоидам, которые называются хлоропласты.

Хлоропласты — это пластиды зеленого цвета фотосинтезирующих эукариот. В состав хлоропластов входят:

Сложный процесс фотосинтеза состоит из двух фаз: световой и темновой. Как понятно из названия, световая (светозависимая) фаза происходит с участием квантов света. Название темновая фаза вовсе не означает, что процесс происходит в темноте. Более точное определение — светонезависимая. Т.е. для реакций, происходящих в этой этой фазе, свет не нужен, а протекает она одновременно со световой, только в других отделах хлоропласта.

Многие делают ошибку, говоря, что в процессе фотосинтеза происходит производство растениями такого необходимого человечеству кислорода. На самом деле фотосинтез — это синтез углеводов (например, глюкозы), а кислород — лишь побочный продукт реакции.

Световая фаза фотосинтеза

Световая фаза фотосинтеза происходит на мембранах тилакоидов. Фотон света, попадая на хлорофилл, возбуждает его и происходит выделение электронов и скопление отрицательно заряженных электронов на мембране. После того, как хлорофилл потерял все свои электроны, квант света продолжает воздействовать на воду, вызывая фотолиз Н2О.

Положительно заряженные протоны водорода накапливаются на внутренней мембране тилакоида.

Получается такой бутерброд: с одной стороны отрицательно заряженные электроны хлорофилла, с другой – положительно заряженные протоны водорода, а между ними – внутренняя мембрана тилакоида.

Гидроксильные ионы идут на производство кислорода:

Когда количество протонов водорода и электронов достигает максимума, запускается специальный переносчик — АТФ-синтаза. АТФ-синтаза выталкивает протоны водорода в строму, где их подхватывает специальный переносчик никотинамиддинуклеотидфосфат или сокращенно НАДФ. НАДФ — специфический переносчик протонов водорода в реакциях углеводов.

Прохождение протонов водорода через АТФ-синтазу сопровождается синтезом молекул АТФ из АДФ и фосфата или фотофосфорилированием, в отличие от окислительного фосфорилирования.

На этом световая фаза фотосинтеза заканчивается, а НАДФН+ и АТФ переходят в темновую фазу.

Повторим ключевые процессы световой фазы фотосинтеза:

У некоторых растений фотосинтез идет по упрощенному варианту, который называется «циклическое фосфорилирование» и разбирается этот процесс в учебнике «Биология 10-11 классы» под редакцией А. А. Каменского на портале LECTA.

Урок биологии на тему «Фотосинтез» (6 класс)

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа п. Солнечный.

Учитель биологии: В.Н.Кравцова.

Тема урока: «Фотосинтез»

Цель: Познакомить учащихся с процессами, происходящими в зеленом листе растения, дать представление о фотосинтезе; показать значение зеленых растений в жизни планеты. Создать условия для осмысления новой учебной информации.

Создать условия для усвоения каждым учащимся понятия фотосинтеза, обеспечить понимание учащимися особенности строения и функции листа.

Способствовать развитию умений:

применять знания и опыт в различных ситуациях, в том числе и проблемных;

навыков работы с разнообразными источниками информации, таблицами, дополнительной литературой;

выполнять опыты, исследования, вести наблюдения, делать выводы.

Способствовать воспитанию любознательности, познавательного интереса к изучаемой теме, формирование межличностных отношений при работе в группе.

Методы: Частично-поисковый, проблемный.

Формы организации познавательной деятельности: Фронтальная, групповая, индивидуальная.

Дидактический материал для организации групповой работы.

ЭОР ООО «Кирилл и Мефодий»

Таблица “Внутреннее строение листа”.

Музыка “Шелест листьев”.

Планируемые результаты обучения:

Ученик должен знать:

что фотосинтез – воздушное питание;

что способность к фотосинтезу – важнейшее свойство зеленых растений;

условия необходимые для протекания фотосинтеза;

что в результате фотосинтеза в растениях образуются органические вещества;

что атмосферный кислород – побочный продукт фотосинтеза.

Определение темы урока.

Послушайте стихотворение И.Сельвинского:

Какое сложное явление – дерево.

Вглядитесь! В каждом облик утомлённый,

Ему на долю пало древнее:

Оно глотает солнце как лимоны.

Потом хвоей зелёной и листвой

Раздаривает это солнце.

Заснёт. Но исполинский подвиг свой

Опять свершает тут же, как проснётся.

В нём жизни вековое мастерство,

В нём бьются воды, что волны покрепче.

Оно шумит, шуршит и что-то шепчет,

И хочет, чтобы поняли его…

Учитель: Зачем дерево глотает солнце? Что за волшебство происходит в дереве? Вы хотели бы понять дерево?

Учитель показывает «таинственную шкатулку», в которой лежит кусочек каменного угля.

Тайна растения спрятана в этой шкатулке. «Здесь спрятана солнечная энергия, которая была «законсервирована» тогда, когда на Земле ещё не было динозавров».

Как может быть спрятана солнечная энергия в каменном угле? На этот вопрос мы и попытаемся сегодня дать ответ.

Один очень любознательный и дотошный Мальчик долго не мог заснуть. Мальчугану нездоровилось, и Отец начал рассказывать ему сказку про то, как Солнце людей накормило. Собственно это была не сказка – целая лекция. В ней часто упоминался Зелёный лист – посредник между Солнцем и Человеком….

На сегодняшнем уроке мы познакомимся с великой тайной растений и узнаем, как растения связывают все живое на земле с Космосом. Мы узнаем, почему человек может погреться у костра, в который сложил сухие холодные ветки или у печки, которая топится вовсе не горячими дровами или углём.

Около 300 лет многие учёные разгадывали тайну растения. Давайте и мы попытаемся проникнуть в эту тайну. У вас на столах имеется обесцвеченный лист герани обыкновенной. Определите что в нём образовалось?

Учащиеся, работая в малых группах, определяют, о каком процессе идёт речь.

Тема урока «Фотосинтез»

1. Особенности строения листа.+

2. Место протекания фотосинтеза.

3.Условия протекания фотосинтеза.

4. Результаты фотосинтеза.

Можем мы это узнать?

Где мы можем получить информацию?

Чтобы совершить даже небольшое открытие, нужно поставить вопросы и постараться ответить на них.

1.Какое условие необходимо для образования крахмала?( буква «с») рис 117, стр 149-150

Вывод: Органические вещества образуются на свету.

2.Из каких веществ образуются органические вещества? рис 118 стр.150-151.

Вывод: Для образования органических веществ нужны углекислый газ и вода.

Как углекислый газ проникает в лист?

Как вода поступает в лист?

Но если мы нальём в стакан воды, пропустим углекислый газ, поставим на подоконник и будем ждать появления крахмала, дождёмся ли мы?

К.А.Тимирязев писал: «Дайте самому лучшему повару сколько угодно солнечного света и целую речку чистой воды и попросите, чтобы из всего этого он приготовил вам сахар, крахмал, жиры и зерно – он решит, что вы над ним смеётесь. Но то, что кажется совершенно фантастическим человеку, беспрестанно совершается в зелёных листьях растений».

В чём же кроется тайна зелёного листа?

3.В каких клетках листа образуется крахмал? ( опыт с хлорофитумом), стр 150

Вывод: Органические вещества образуются в клетках с хлоропластами на свету.

«Где в клетках листа образуется крахмал?»

Неокрашенный препарат Окрашенный препарат

— Что содержат хлоропласты?

— Какую роль выполняет хлорофилл в клетке?

Хлорофилл поглощает солнечную энергию и превращает ее в химическую энергию органических веществ

Учитель: «Ловушкой солнечных лучей» назвал хлорофилловое зерно Тимирязев. С первым лучом света в хлорофилловом зерне начинаются удивительные превращения. Поймав солнечный луч, хлорофилл становится настоящим фокусником.

Фокус 1. Хлорофилл превращает воду, поступающую в листья из корней, в два газа – кислород и водород.

На экране выводится слайд № 3

Фокус 2. Из воздуха хлорофилл выбирает углекислый газ и делит его тоже на два вещества – углерод и кислород.

На экране выводится слайд № 4

Фокус 3. Углерод и водород воды в хлоропластах соединяются, и происходит настоящее чудо. От их соединения рождается совершенно новый продукт – крахмал.

На экране выводится слайд № 5. «Фотосинтез»

Ученые называют лист – лабораторией растения.

Представим себя в лаборатории растения.

На ваших столах – зеленые листы с изображением листа. Ваша задача – выбрать карточки с нужными словами на лотках и приклеить на правую часть схемы условия фотосинтеза, а на левую продукты.

— У вас осталась чистая карточка. Может быть она лишняя? А может еще какое- то вещество образуется при фотосинтезе?

— Давайте выясним.

“ Используя солнечную энергию, растение путем сложных химических превращений из простых неорганических веществ образует сложные вещества и кислород, который выделяется через устьица. Крахмал, который образуется при этом, расходуется на процессы жизнедеятельности или откладывается про запас. В ходе фотосинтеза солнечная энергия преобразуется в химическую”.

— Какое вещество, кроме названных, образуется при фотосинтезе? (кислород)

Напишите это слово на пустых карточках.

— Найдите в тексте, через что выделяется кислород? (через устьица)

Ученики заканчивают в тетрадях схему:

Как происходит почвенное питание?

и

(Учащиеся высказывают свои определения)

Фотосинтез – это процесс образования органических веществ из неорганических, проходящий в листьях под действием солнечного света. Ученики записывают его в тетрадь.

На экран выводится слайд № 6 «Фотосинтез

В ходе фотосинтеза солнечная энергия преобразуется в химическую энергию органических веществ.

На экран выводится слайд № 7 «Превращения веществ в растении».

Так, например, в семенах подсолнечника накапливаются жиры, в семенах фасоли или чечевицы – белки, а вот в клубнях картофеля сахар вновь превращается в крахмал и откладывается в лейкопластах.

На экран выводится слайд № 8 «Превращения веществ в растении».

На свету, круглый год

Очень важный процесс –

Обойтись нам нельзя.

Фотосинтез всему голова.

Воздух чист будет, свеж,

Как легко им дышать!

Будет нас защищать.

Вопрос к классу: Как сказывается загрязнённость воздуха пылью и газами на интенсивности процесса фотосинтеза? (Затрудняется газообмен через устьица). Поэтому при озеленении городов широко используются растения, устойчивые к загрязнению: тополь, жёлтая акация, черёмуха, спирея.

Вопрос классу: Так какое же значение имеет фотосинтез?( инструктивная карточка 3)

А теперь давайте вернёмся к вопросам, которые возникли у нас в начале урока после прочтения стихотворения.

«Растение глотает солнце», что это значит? (Хлорофилл поглощает солнечную энергию).

В чём заключается подвиг растения? (Энергию Солнца растения передают всему живому).

О каком волшебстве идёт речь? (О фотосинтезе).

Какая тайна спрятана в каменном угле? (Солнечная энергия).

Когда – то, очень давно растение её поглотило, очень долго хранило, а теперь отдаёт её в виде тепла.

Осмысление нового материала (рефлексия).

Учитель предлагает ребятам решить познавательные задачи.

. Хозяйка на дачном участке оборвала зеленые листья капусты на корм кроликам. Правильно ли она поступила? Почему?

Математики” Решите задачу: Корневая масса небольшого дерева 5 кг. Один кг корневой массы потребляет в сутки 1 г кислорода. Какую массу кислорода потребляют корни дерева за месяц и год? (ответ: за 30 дней – 150 г; за 365 дней – 1825 г)

В опыте лист растения смазали вазелином. Несмотря на то, что этот лист хорошо освещался солнцем, органические вещества в нём не образовались. Объясните результаты опыта.

Почему уменьшился вес зелёного растения в горшочке, когда оно простояло несколько дней в темноте?

На Крайнем Севере, в условиях полярной ночи и вечной мерзлоты, в теплицах выращивают огурцы и помидоры. Кругом снег, а в теплице зреют плоды. Каким образом создаются необходимые условия для выращивания данных овощей?

У вас на столе лежит настоящий зелёный лист, прижмём его к своему сердцу, чтобы отдать растению частицу своего сердечного тепла, доброты и пообещаем никогда ни рвать просто так веток, листьев, цветов потому что в них наша жизнь.