Фрунзе кто такой что сделал

Михаил Фрунзе

Биография

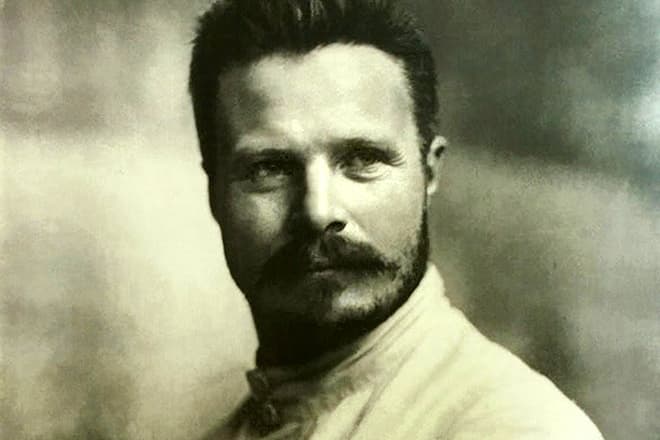

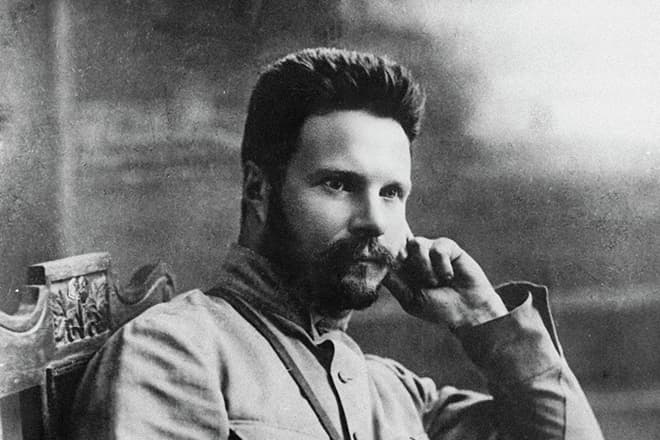

Михаил Васильевич Фрунзе – революционный деятель, большевик, военачальник Красной армии, участник Гражданской войны, теоретик военных дисциплин.

Михаил родился 21 января (по ст.ст.) 1885 года в городе Пишпек (Бишкек) в семье фельдшера Василия Михайловича Фрунзе, молдаванина по национальности. Отец мальчика после окончания медицинской московской школы был отправлен для армейской службы в Туркестан, где и остался. Мать Михаила, Мавра Ефимовна Бочкарева, крестьянка по происхождению, родилась в Воронежской губернии. Ее семья в середине 19 века переселилась в Туркмению.

У Михаила был старший брат Константин и три младших сестры – Людмила, Клавдия и Лидия. Все дети Фрунзе отучились в гимназии Верного (ныне город Алматы). Старшие дети Константин, Михаил и Клавдия после окончания среднего звена получили золотые медали. Михаил продолжил учебу в Петербургском Политехническом институте, куда поступил в 1904 году. Уже в первом семестре увлекся революционными идеями и вступил в социал-демократическую рабочую партию, где примкнул к большевикам.

В ноябре 1904 года Фрунзе был арестован за участие в провокационной акции. Во время Манифестации 9 января 1905 года в Петербурге получил ранение в руку. Бросив учебу, Михаил Фрунзе сбежал от преследования властей в Москву, а затем в Шую, где возглавил стачку текстильщиков в мае того же года. С Владимиром Лениным Фрунзе познакомился в 1906 году, когда скрывался в Стокгольме. Михаилу приходилось скрывать настоящую фамилию во время организации подпольного движения в Иваново-Вознесенске. Молодой партиец был известен под псевдонимами товарищ Арсений, Трифоныч, Михайлов, Василенко.

Целью пребывания Фрунзе в Российской армии стало распространение революционных идей среди военных. В Минске Михаил Васильевич возглавил подпольную ячейку. Со временем среди большевиков за Фрунзе закрепилась репутация специалиста по военизированным акциям.

Революция

Революцию Михаил Фрунзе встретил в Москве на баррикадах около гостиницы «Метрополь». Через два месяца революционер получил пост главы партийной ячейки Иваново-Вознесенской губернии. Занимался Фрунзе и делами военного комиссариата. Гражданская война позволила Михаилу Васильевичу в полной мере проявить военные способности, которые он приобрел за время революционной деятельности.

С февраля 1919 года Фрунзе берет на себя командование 4-й армией РККА, которой удалось остановить наступление Колчака на Москву и начать контрнаступление на Урал. После столь значительной победы Красной Армии Фрунзе получил орден Красного Знамени.

Часто генерала можно было увидеть на коне во главе войска, что позволило ему сформировать положительную репутацию в среде красноармейцев. В июне 1919 года Фрунзе получил контузию под Уфой. В июле Михаил Васильевич возглавил Восточный фронт, но через месяц получил задание на южном направлении, в зону которого входили Туркестан и территория Ахтубы. Вплоть до сентября 1920 года Фрунзе проводил успешные операции по линии фронта.

Неоднократно Фрунзе давал гарантии сохранения жизни тем контрреволюционерам, которые готовы были перейти на сторону красных. Михаил Владимирович способствовал гуманному отношению к пленным, что вызывало недовольство у вышестоящих чинов.

Осенью 1920 года началось планомерное наступление красных на армию Врангеля, которая находилась в Крыму и Северной Таврии. После разгрома белых отряды Фрунзе атаковали бывших соратников – бригады батьки Махно, Юрия Тютюнника и Симона Петлюры. Во время крымских боев Фрунзе получил ранение. В 1921 году вошел в Центральный Комитет РКП(б). В конце 1921 года Фрунзе отправился с политическим визитом в Турцию. Общение советского генерала с турецким вождем Мустафой Кемалем Ататюрком позволило укрепить турецко-советские связи.

После революции

В 1923 году на октябрьском пленуме ЦК, где определялось распределение сил между Троцким и тройкой лидеров (Сталиным, Зиновьевым и Каменевым), Фрунзе поддержал последних, выступив с докладом против деятельности Троцкого. Михаил Васильевич обвинял наркома по военным делам в развале Красной Армии и отсутствии четкой системы подготовки военных кадров. По инициативе Фрунзе с высоких военных чинов были сняты троцкисты Антонов-Овсеенко и Склянский. Линию Фрунзе поддерживал начальник генштаба РККА Михаил Тухачевский.

В 1924 году Михаил Фрунзе прошел путь от заместителя начальника, до председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и морским делам, стал кандидатом в члены Политбюро ЦК и Оргбюро ЦК РКП(б). Также Михаил Фрунзе возглавил штаб Красной Армии и Военную академию РККА.

Главной заслугой Фрунзе в этот период можно считать проведение военной реформы, целью которой стало уменьшение численности Красной Армии, проведение реорганизации командного состава. Фрунзе ввел единоначалие, территориальную систему деления войска, участвовал в создании двух независимых структур внутри Советской Армии – постоянного войска и мобильных отрядов милиции.

В это время Фрунзе разработал военную теорию, которую изложил в ряде изданий – «Единая военная доктрина и Красная Армия», «Военно-политическое воспитание Красной Армии», «Фронт и тыл в войне будущего», «Ленин и Красная Армия», «Наше военное строительство и задачи Военно-научного общества».

Личная жизнь

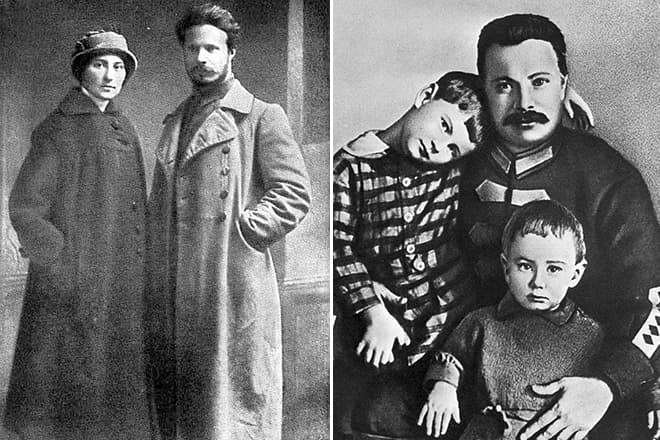

О личной жизни красного военачальника до революции ничего не известно. Михаил Фрунзе женился только после 30 лет на дочери народовольца Софье Алексеевне Поповой. В 1920 году в семье родилась дочь Татьяна, через три года – сын Тимур. После смерти родителей детей на воспитание взяла бабушка. Когда не стало бабушки, брат с сестрой попали в семью друга Михаила Васильевича – Клима Ворошилова.

После окончания школы Тимур поступил в Летное училище, во время войны служил летчиком-истребителем. Погиб в 19 лет в небе над Новгородской областью. Посмертно награжден званием Героя Советского Союза. Дочь Татьяна окончила химико-технологический институт, во время войны работала в тылу. Вышла замуж за генерала-лейтенанта Анатолия Павлова, от которого родила двоих детей – сына Тимура и дочь Елену. Потомки Михаила Фрунзе живут в Москве. Внучка занимается химией.

Смерть и слухи об убийстве

Осенью 1925 года Михаил Фрунзе обратился к медикам по поводу лечения язвы желудка. Генералу была назначена несложная операция, после проведения которой 31 октября Фрунзе скоропостижно скончался. Официальной причиной смерти генерала стало заражение крови, по неофициальной версии – гибели Фрунзе поспособствовал Сталин.

Память

Неофициальная версия смерти Фрунзе была взята за основу произведения Пильняка «Повесть непогашенной луны» и мемуаров эмигранта Бажанова «Воспоминания бывшего секретаря Сталина». Биография генерала интересовала не только писателей, но и советских и российских кинематографистов. Образ отважного военачальника Красной Армии использовался в 24 фильмах, в 11 из которых Фрунзе сыграл актер Роман Захарьевич Хомятов.

Именем полководца названы улицы, населенные пункты, географические объекты, теплоходы, эскадренные миноносцы и крейсеры. Памятники Михаилу Фрунзе установлены в более чем 20 городах бывшего Советского Союза, в том числе в Москве, Бишкеке, Алматы, Санкт-Петербурге, Иваново, Ташкенте, Киеве. Фото генерала РККА находятся во всех учебниках по новой истории.

Тайны командарма Михаила Фрунзе

Михаил Фрунзе родился в 1885 году в Пишпеке (ныне Бишкек). Далее следует идеальная для большевика биография.

В 1904 году поступил в Петербургский политехнический институт, вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. В ноябре за свои революционные идеи был впервые арестован.

В Кровавое воскресенье 9 января 1905 года участвовал в манифестации на Дворцовой площади в Петербурге, был ранен в руку. Позже Михаил Васильевич признавал, что именно это событие привело его в «генералы от революции».

За убийство полицейских 23 сентября 1910 года, как указывает Википедия, «приговорен к смертной казни, замененной под нажимом общественного мнения на 6 лет каторжных работ. После заключения во Владимирской, Николаевской и Александровской каторжных тюрьмах в марте 1914 года отправлен на вечное поселение в село Манзурку Иркутской губернии».

А вот тут-то я ничего не понимаю. При Столыпине людей казнили тысячами, часто по ерунде.

Какая же «общественность» спасла Фрунзе? Большевики? Они и пальцем не пошевелили, за что их обличают нынешние «демократические» авторы.

Михаила Васильевича спасла родная сестра Людмила, написавшая письмо профессору Максиму Ковалевскому. Его стараниями смертный приговор заменяют поначалу шестью годами тюрьмы, а всего через четыре года после вынесения приговора Фрунзе отправляется на свежий воздух в сибирскую ссылку. Любопытно, почему же «царские сатрапы» не поступали так либерально с другими террористами и злейшими врагами империи?

Я не поленился и навел справки. Максим Максимович Ковалевский оказался не только профессором, но и членом семи (!) масонских лож, включая «Капитул Астрея», «Полярную звезду», «Возрождение» и др. Он имел обширные связи с зарубежными масонствами. В июле 1906 года возглавил думскую делегацию на Международной межпарламентской конференции в Лондоне. В 1907-м избран членом Государственного совета. А вот это уже серьезно!

В августе 1915 года наш герой бежит, а может, просто уезжает (?) из ссылки в Читу.

Там инкогнито (имя до сих пор не выяснено) снабжает его паспортом на имя В.Г. Василенко.

Фрунзе работает статистиком в Переселенческом управлении и заодно редактором газеты «Забайкальское обозрение». Замечу, газета-то легальная – революционной пропаганды не поведешь.

В декабре 1915 года Фрунзе выезжает на Западный фронт. В каком качестве и с какой целью – история умалчивает. Но уже в апреле 1916 года господин Михайлов работает статистиком в Управлении Земского союза Западного фронта. Замечу, что Земской союз находился под полным контролем масонских лож. Из его функционеров готовились кадры для будущей администрации Временного правительства. Причем делалось это благое дело в основном за счет бюджета Российской империи.

Попробовал бы Фрунзе провести в Земском союзе большевистскую агитацию, его бы вмиг вытурили из земгусаров и отправили на передовую или «в места не столь отдаленные».

Советские источники утверждали, что 4 марта 1917 года большевик Фрунзе возглавил рабочую милицию г. Минска. Маленькая поправка: я сам видел фотокопию документа, где говорилось: «Служащий Земского союза Михаил Михайлов 4 марта назначается начальником милиции Земского союза (!) в городе Минске». А это «две большие разницы» – советская рабочая милиция и милиция, созданная Временным правительством и контролируемая масонами.

Интересно, что с 1910 года по весну 1917-го ни советские, ни антисоветские источники не упоминают о каких-либо контактах Фрунзе с большевиками или даже с меньшевиками. Лишь к осени 1917 года товарищ Фрунзе догадывается, где проходит «магистральная линия» российской истории.

За успехи на фронтах Гражданской войны 20 сентября 1920 года Фрунзе назначается командующим Южного фронта. Ему поставлена задача – до конца года покончить с бароном Врангелем. И вот войска Южного фронта под командованием Фрунзе прорывают линию полевых укреплений Врангеля на Крымских перешейках. Бетонные же конструкции на Перекопе существовали только на страницах советских и эмигрантских изданий.

11 ноября битва за Крымские перешейки полностью закончилась, белые бежали и более не оказывали сопротивления. Ну а что делают «красные герои»? Ведь у них были целые две конные армии и несколько отдельных кавалерийских частей. Всего 40–45 тыс. сабель, 57 броневиков и несколько сот грузовых автомобилей.

Однако после занятия позиций белых на Перекопе и Ишуни дивизии красных… исчезают из советских и нынешних «демократических» источников с середины 1930-х и до начала XXI века. Официальные советские и либеральные источники сразу переходят от штурма Перекопа к эвакуации белых. Эмигрантские же авторы писали об этом периоде коротко и неясно. Генерал Слащев писал: «Красные не наседали, и отход проходил в условиях мирного времени». Большего, находясь в СССР, он написать не мог.

Сравним с мнением современного «демократического» автора: «Однако воспрепятствовать эвакуации не удалось. Красные тоже были измучены сражением (на Перекопе. – А.Ш.), потеряв 10 тысяч человек. Они смогли начать преследование только через день. Белые оторвались от них».

На самом деле случилось невиданное в истории войн. Армия, имевшая многократное превосходство в личном составе, прорвав оборону противника и выйдя на оперативный простор, внезапно остановилась.

По данным энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (Москва, 1983), к началу штурма у Фрунзе имелось 146 тыс. штыков и 40 тыс. сабель, а у Врангеля – 23 тыс. штыков и 12 тыс. сабель.

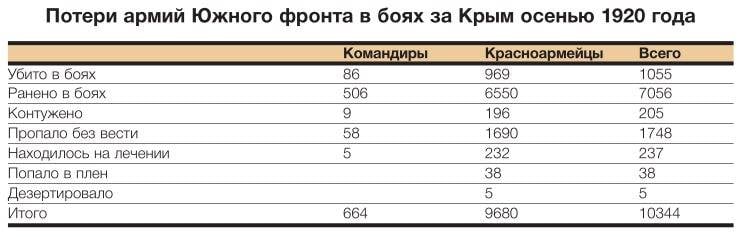

Что же касается потерь, то, согласно отчету Фрунзе, потери армий (6-й полевой, 1-й и 2-й конных) Южного фронта в боях за Крым осенью 1920 года составили всего 10 344 человек – убитых, раненых, пропавших без вести и пр. (см. таблицу).

Замечу, что это потери не только в сражении за Перекоп, но и в предшествующих боях осенью 1920 года. Махновцы в таблицу не включены.

Обратим внимание, что из 40 тыс. красных кавалеристов подавляющее большинство вообще не участвовали в боях за Перекоп. За Ишунью никаких укреплений у белых не было до самых крымских портов. Врангель, правда, собирался оборонять Севастополь по линии укреплений 1854–1855 годов, но дальше пустой болтовни дело не пошло.

Части белых бежали кто куда – в Евпаторию, Севастополь, Ялту, Феодосию и Керчь. Нетрудно догадаться, что красные конники буквально рвались в бой. У них не хватало амуниции, продовольствия, дома голодали семьи. А впереди был буквально Клондайк.

Ах, все равно все богатства белых достались бы Красной армии! Так может рассуждать лишь сидящий на диване холеный профессор истфака. А на деле добычу могли растащить другие части, крымские татары, партизаны и т.д.

Тем не менее после прорыва в степной Крым Фрунзе отдал приказ обеим конным армиям остановиться на отдых. Получается какой-то бред.

Известный эмигрантский историк Василий Павлов писал: «В 18 часов 30 октября (12 ноября) окончился последний бой частей русской армии». Ему вторит командарм 2-й конной армии Филипп Миронов: «Бой Второй конной в районе станции Курман-Кемельчи был последним боем советских войск в Крыму. И мы вправе сказать, что последними пушками, говорившими в Крыму, были пушки Второй конной армии. Последний догорающий луч солнца был свидетелем последнего артиллерийского выстрела красных 12 ноября 1920 года».

АВИАЦИЯ И ФЛОТ БЕЗДЕЙСТВУЮТ

Самое любопытное, что с 11 ноября перестала летать красная авиация. У Фрунзе в районе Перекопа имелся 51 исправный самолет, включая четырехмоторные бомбардировщики «Илья Муромец». В своих мемуарах красный военлет Алексей Туманский утверждал, что 8 сентября 1920 года на «Муромце» он залетал за Джанкой, и там на аэродроме Федоровка уничтожил четыре бомбардировщика «Де Хэвиллэнд».

Оставим уничтоженные «Де Хэвиллэнды» на совести Туманского. Главное для нас, что красные еще до штурма Перекопа летали за Джанкой. В «Истории ВВС Советской армии» (Москва, 1954) сказано: «Советские летчики совершили против войск Врангеля свыше тысячи вылетов с общим налетом более 2 тысяч часов».

Позже Фрунзе хвалился: «После того как советские дивизии ворвались в Крым, я приказал начальнику авиации фронта В.Ю. Юнгмейстеру организовать удары по судам противника в портах Евпатория, Феодосия, Ялта и Севастополь, чтобы лишить его возможности морем эвакуировать свои войска».

А «злодей» Юнгмейсетр не поднял в воздух ни одного самолета, пока Врангель благополучно не отправился в Константинополь. Да за такое – в ревтрибунал и к стенке! А Юнгмейсетр пошел на повышение. Так что товарищ Фрунзе, мягко говоря, лукавит.

Была еще одна возможность помешать эвакуации врангелевских войск. В сентябре 1920 года в Николаеве вступила в строй первая советская подводная лодка АГ-23. Лодка новейшей конструкции, изготовлена в Канаде и собрана в Николаеве. Ее вооружение: 4 носовых 457-мм торпедных аппарата и одна 47-мм пушка. Дальность хода лодки – 2700 миль, надводная скорость хода – 12,8 узла.

Таким образом, АГ-23 могла в надводном положении догнать любой врангелевский корабль, включая линкор «Генерал Алексеев», реально дававший ход 6–7 узлов. А дальность плавания позволяла ей целый месяц крейсировать в Черном море. Между тем Фрунзе отдал приказ выслать АГ-23 в море только 12 ноября! А вышла она в море лишь 13-го. 15 ноября АГ-23 уже крейсировала у Севастополя, но белых давно и след простыл.

Риторический вопрос, почему главнокомандующий Фрунзе отдал приказ о выходе лодки в море только 12 ноября, когда первые пароходы с врангелевцами уже выходили из Севастополя? Ну, проспал Михаил Васильевич! Забыл о лодке. Так 12 ноября можно было отдать приказ идти не к Севастополю, а к Босфору. Лодка гарантированно обогнала бы врангелевскую армаду и потопила бы несколько кораблей. Ну а главное – паника среди неопытных морских офицеров и матросов (среди последних было не более 10% профессионалов) неизбежно привела бы к таранам и навигационным авариям. Ну а «под шумок» какие-то суда могли развернуться в Севастополь.

В сталинские времена товарищ Фрунзе за подобное угодил бы в НКВД. А тут не было даже проведено расследование по поводу бездействия 1-й и 2-й конных армий, авиации и подлодки АГ-23.

23 октября (4 ноября) корабли красной Азовской флотилии пытались выйти в Азовское море, но не смогли из-за ледостава. Ну а 16 самолетов флотилии? Кто им мешал бомбить белых? Тоже лед?

Ширина Керченского пролива от 4,5 до 15 км. Почему авиация красной Кавказской армии не бомбила корабли белых и порты Керчь и Феодосию?

В апреле 1920 года в захваченном красными Новороссийске были созданы «Морские Силы восточной части Черного моря». В их состав входили турецкие канонерки «Айдин Рейс» и «Превеза» и несколько вооруженных торговых судов. Перехватить белый флот они, естественно, не могли, но поставить в ночное время минные заграждения в районах Керчи и Феодосии могли элементарно. Причем приказ начать минные постановки из Москвы поступил, но кто-то на местах отменил его.

А теперь я сделаю небольшое отступление, которое нам интересно как с точки зрения борьбы за Крым, так и с точки зрения возможностей авиации 9-й армии, базировавшейся на Таманском полуострове.

Май 1920 года начался с налетов красных аэропланов на Керченский полуостров. В состав 9-й Кубанской армии входили 4-й, 34-й, 35-й и 37-й разведывательные отряды, которые базировались в Екатеринодаре. Из них было выделено Сводное боевое отделение, перелетевшее в составе нескольких самолетов на аэродром под Темрюком. Эта часть имела на вооружении «Сопвичи», «Ньюпор-17» и трофейные «Де Хэвилленды».

Летом 1920 года красные военлеты регулярно бомбили город Керчь и белый броненосец «Ростислав», стоявший в Керченском проливе. Последний не имел хода и использовался как плавучая батарея. Белые газеты расписывали жуткие сцены бомбежек города «красными дьяволами».

Возникает естественный вопрос, почему крымские военлеты не бомбили порт и корабли в ходе эвакуации Врангеля в ноябре? Была длительная пьянка? Уехали в отпуск? Или получили преступный приказ Фрунзе не мешать эвакуации врангелевцев?

И вообще, произошло некое фантастическое действо. Почему в 1919–1920 годах 1-я и 2-я конные армии проявляли чудеса героизма и совершали глубокие рейды в тыл врага; красные военлеты до 11 ноября 1920 года регулярно бомбили Крым; красные военморы на Каспии, у Одессы и Очакова, а также на Азовском море поставили около 5 тыс. мин, на которых подорвались десятки кораблей белых и интервентов.

А вот после 11 ноября все они стали бездарями и лентяями.

Итак, Фрунзе и его начальник Троцкий совершили преступную ошибку. Уничтожение армии Врангеля в Крыму и захват хотя бы половины флота кардинально изменили бы дальнейший ход истории. Можно было не посылать Мустафе Кемалю 2 млн руб. золотом и тем паче не отдавать Карскую область. Англия и Франция лишились бы своей козырной карты – 60-тысячной белой армии «в изгнании» и быстрее бы нормализовали отношения с Советской Россией и т.д. и т.п.

Итак, после прорыва Перекопских укреплений 1-я и 2-я конные армии, почти не участвовавшие в боях, были поставлены на отдых. Я читал воспоминания участника боев, изданные в 1920-х годах. К Буденному где-то у Джанкоя прибегает ординарец: «Симферополь на проводе! – Что, беляки сдаваться надумали? – Да нет, Симферопольский ревком спрашивает, куда делась 1-я конная?»

За время отдыха красных врангелевцы оторвались от них на два дневных перехода. Все без исключения танки, участвовавшие в боях, были погружены на железнодорожные платформы и отправлены в тыл. Позже красные захватят пять танков в Феодосии и семь в Севастополе, поскольку белые не умели грузить танки на корабли.

10 ноября (28 октября) в Симферополе отряд партизана А. Скрипниченко и рабочие завода «Анатра» подняли восстание и захватили власть в городе. Немедленно был сформирован Ревком во главе с членом подпольного обкома большевиков В.С. Васильевым (подчиненным командующего Крымской повстанческой армией А.В. Мокроусова).

И только 13 ноября в 18.00 в Симферополь вошли части 2-й конной армии. Самое забавное, что по плану Фрунзе Симферополь должна была брать 1-я конная. В итоге Семен Буденный со своими передовыми частями пожаловал в Симферополь 15 (!) ноября и был крайне возмущен, увидев там 2-ю конную армию Миронова. Итак, в столице Крыма 3,5 дня правил ревком, потом два дня – ревком совместно с командованием 2-й конной. До сих пор историки не могут понять, чем 5,5 дней (рабочая неделя) занимался Семен Михайлович со своей знаменитой 1-й конной армией?

Характерный пример. 20 октября 1942 года под Сталинградом 4-й кавалерийский корпус был введен в прорыв. За сутки он прошел около 70 км по пересеченной местности. Причем с боями с немецкими войсками, а не преследуя бегущих врангелевцев.

Ну а в Севастополе уже 11 ноября (29 октября) началась паника. Врангель якобы отдал приказ не производить разрушения. Был ли такой приказ, но его игнорировали господа офицеры, или это очередная ложь барона, я не знаю. Во всяком случае, ведение белыми тактики выжженной земли продолжалось. Выводились из строя железнодорожные вокзалы, стрелки, эшелоны на полном ходу загонялись в тупик или сбрасывались в воду. Последнее имело место в Севастополе в Килен-бухте. Кстати, почти таким же способом немцами уничтожались паровозы и вагоны на том же самом месте в апреле 1944 года.

13 ноября (31 октября) в Севастопольской бухте встали французский тяжелый крейсер «Вальдек Руссо» и эсминец. В тот же день, 13 ноября, генералом Врангелем, верховным комиссаром графом де Мартелем и адмиралом Дюменилем была подписана конвенция, согласно которой главнокомандующий Русской армией «передает свою армию, флот и своих сторонников под покровительство Франции, предлагая Франции в качестве платы доходы от продажи военного и гражданского флота».

В порту лихорадочно идет погрузка на суда. Погрузили уже и контрразведку. А между тем в центре Севастополя в 100 метрах от Южной бухты в доме № 2 на Пушкинской улице собрались коммунисты, левые эсеры и анархисты Севастополя. После недолгого обсуждения был избран первый Севастопольский ревком в составе: Иванов (председатель), Голубев (заместитель), Козлов, Кнорус – все коммунисты, Козлов (левый эсер), Твердунов (анархист) и Кирлас (левый эсер).

А уже 14 ноября вышел первый номер газеты «Бюллетень ревкома» (под редакцией Новорецкого). Было издано всего шесть номеров газеты.

Одновременно издан приказ ревкома № 2 о назначении комендантов Севастопольской крепости и начальником гарнизона Сергея Кноруса, начальником охраны города – Пивоварова.

Приказами № 3 и № 5 предлагалось торговцам открыть магазины и лавки и возобновить нормальную торговлю.

А где все это время находится наш героический барон? Сидит на чемоданах в гостинице «Кист» буквально в 30 метрах от причала.

Лишь 14 ноября в 14 ч. 50 мин. барон Врангель поднялся на борт крейсера «Генерал Корнилов». Крейсер поднял якоря и покинул Севастопольскую бухту, конвоируемый крейсером «Вальдек Руссо» и эсминцем «Алжирец».

Ну а Красная армия пришла в Севастополь лишь 15 ноября. Любопытно, что первым въехал в город большой броневик «Гарфорд» под названием «Антихрист».

Естественно, Буденный, Ворошилов и Блюхер предпочли бы торжественной встрече хотя бы малую перестрелку с беляками. А Севастопольский ревком для них как шило в известном месте.

Вечером 3(16) ноября в городе состоялось объединенное заседание Реввоенсовета 1-й и 2-й конных армий, на котором присутствовали высшие армейские чины: Буденный, Блюхер и Ворошилов. Заслушав доклад Севастопольского ревкома, они поблагодарили его членов за проделанную работу и… распустили ревком.

Власть в Севастополе на пять дней перешла к военным, а затем появился уже новый идеологически выдержанный ревком, привезенный в город из-за Перекопа в обозе 1-й конной.

Итак, неопровержимые факты свидетельствуют о том, что Фрунзе вопреки приказу Ленина умышленно выпустил из Крыма в целости и сохранности армию и флот Врангеля. Этим был нанесен огромный вред Советской республике. Но это тема отдельного рассказа.

Но кто же руководил сделкой Фрунзе и Дюмениля? Командарм был хитер и умен, но не стратег, как его расписывали советские историки. Ну а адмирал Дюмениль – просто служака. Врангеля же обе стороны держали за «болвана».

Зато при Дюмениле состоял переводчиком, консультантом, ой, боюсь даже вымолвить, кукловодом масон Зиновий Пешков. Да-да, родной брат покойного председателя ВЦИКа Якова Михайловича Свердлова и приемный сын великого пролетарского писателя Максима Горького (Пешкова).

Позже и французские, и русские офицеры утверждали, что Дюмениль выполнял все, что ему говорил Зяма Пешков. Причем белогвардейцы обижались, что Пешков лично проводил селекцию беженцев – кого пускать на французские суда, а кого нет.

Замечу, что дипломатическую карьеру в России капитан французской армии Пешков начал еще летом 1917 года, когда был прикомандирован французским правительством к Временному правительству. Далее он был прикомандирован к Колчаку. Практически все историки считают Зяму масоном высокого градуса, а Серго Берия и некоторые историки спецслужб утверждают, что Пешков был глубоко законспирированным советским агентом.