Фуга что это такое в музыке

Фуга что это такое в музыке

Фу́га (от лат. fuga — «бегство», «погоня») — музыкальная форма, являющаяся наивысшим достижением полифонической музыки. В фуге присутствует несколько голосов, каждый из которых в соответствии со строгими правилами повторяет, в основном или изменённом виде, тему — короткую мелодию, проходящую через всю фугу.

Содержание

Строение

Вся фуга строится вокруг короткой мелодии — темы. Диапазон темы обычно не превышает октавы. Тема не должна быть длинна, чтобы её можно было легко запомнить и узнавать в течение всей фуги; длинная тема возможна только в том случае, когда она имеет характер секвенции. Для темы достаточно 3, 4 или 6 тактов, в зависимости от темпа. В скором темпе возможна тема и в восемь тактов. Начальным звуком темы обычно служит I или V ступень лада — один из звуков, наиболее ясно определяющих тональность произведения. Тема может не иметь ярко выраженного завершения; иногда же она заканчивается четким кадансом в основной или доминантовой тональности. Характерной можно назвать ту тему, которая запоминается своеобразным сопоставлением интервалов и разнообразным, но не пёстрым ритмом. В простой фуге тема должна быть одноголосной. Мелодике темы часто бывает свойственна так называемая «скрытая полифония». Это явление выражается в том, что между отдельными звуками темы возникает мелодическая связь на расстоянии. Линия одного голоса как бы разделяется на две или три мелодические линии. Это осуществляется в результате скачков, либо с возвращением к исходному звуку, либо разделяющих мелодически близкие друг к другу звуки.

Структура

Фуга состоит из трех частей: экспозиции, разработки и репризы.

Экспозиция содержит первоначальное изложение темы последовательно во всех голосах. Иногда используются дополнительные проведения, которые могут образовать и контроэкспозицию (дополнительные проведения темы по всем голосам). Мелодические построения между проведениями называются интермедиями. Они используются во всех частях фуги, в экспозиции же интермедия чаще всего используется между вторым и третьим проведением темы. Классическая экспозиция фуги заканчивается модуляцией и каденцией в параллельной тональности.

Реприза обычно начинается с проведения темы в главной тональности и может не выходить за её рамки, но иногда используется и доминантовая тональность. Нередко важное значение приобретает субдоминантовая тональность, с которой может даже начаться реприза. По размеру реприза чаще всего короче экспозиции, но не ограничивается одним проведением. Кодой называется заключительное повторение фуги, возникающее после заключительного каданса в главной тональности.

| Экспозиция | 1я часть разработки | 2я часть разработки | Реприза | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Тоника (Т) | Доминанта (D) | T | (D-дополнительное проведение) | Параллельный мажор/минор | Доминанта к параллельной тональности | Субдоминанта | T | T | ||||||

| Сопр. | Тема | Противосложение 1 | K O Д E T T A | ПС² | О | И Н Т Е Р М E Д И Я | ПС 1 | ПС² | И Н Т Е Р М E Д И Я | Т | И Н Т Е Р М E Д И Я | ПС 1 | Свободный контрапункт | К O Д A |

| Альт | Ответ | ПС 1 | ПС² | Т | ПС 1 | ПС² | Т | ПС 1 | ||||||

| Бас | Т | ПС 1 | ПС² | О | ПС 1 | ПС² | Т | |||||||

Количество голосов

В фуге обычно бывает от 2-х до 5-ти голосов (возможно и большее количество, если композитор обладает отточенным мастерством).

Четырёхголосная фуга

Чаще всего композиторами использовалась четырёхголосная фуга. 1-я часть начинается темой в одном из голосов. По окончании темы вступает другой голос, ответ, исполняя тему в другой тональности, чаще всего в доминантовой (другие тональности используются значительно реже). Ответ может вступить в момент окончания темы, сразу после окончания темы и через некоторое время после окончания. В последнем случае присутствует небольшая мелодическая связка между окончанием темы и началом противосложения — кодетта. Тема в главном строе называется вождём (dux), тема в тональности квинтой выше, или ответ, — спутником (comes). Голос, начавший фугу вождём, продолжает двигаться в то время, когда другой голос берёт спутника. Контрапункт, исполняемый первым голосом во время спутника, называется противосложением, которое часто пишется в двойном контрапункте, имея в виду в продолжении фуги помещать противосложение то ниже, то выше темы. Противосложение должно ритмически отличаться от темы, чтобы давать последней рельеф. После вступления вождя и спутника оба голоса исполняют небольшую двухголосную интермедию в ритмическом характере предыдущих тактов. После этой двухголосной интермедии или промежуточного предложения в два или четыре такта вступает третий голос, исполняющий вождя, а затем четвёртый голос, исполняющий спутника на фоне трёх других контрапунктирующих голосов. После этого проведения темы по всем четырём голосам, называемого полным проведением, следует четырёхголосная постлюдия, или заключительное предложение, в тональности квинтой выше тональности вождя. Этим заканчивается первая часть Ф. Иногда появление темы в первой части бывает следующее: вождь, спутник, спутник, вождь. Такой порядок чередования называется инверсией. При этом между спутниками нет интермедии или же она бывает очень коротка. В этой части тема является только в основной тональности фуги и в тональности квинтой выше от главной. В других тональностях тема появляется во второй части. Если тема, прошедшая по всем голосам в первой части, появляется ещё в одном из четырёх голосов, то такой приём называется проведением сверх меры.

Во второй части тема проводится в разных тональностях, находящихся с главной тональностью в первой степени родства и очень редко — во второй. Иногда соблюдается квинтовое отношение между темой и её имитацией. Кроме того, в этой части прибегают к следующим приёмам:

Между появлениями темы должны применяться интермедии. В этой же части применяется стретто. Вторая часть оканчивается органным пунктом на доминанте главной тональности. Над этим органным пунктом иногда берётся стретто из темы фуги.

Третья часть начинается темой в главной тональности. Она проводится по всем голосам в главной тональности, иногда является в тональности субдоминанты; чаще её проведение делается сжатым стретто. Фуга оканчивается органным пунктом на тонике. Во второй и третьей частях допускаются некоторые вольности относительно интервалов темы, а также укорачивание или удлинение первой ноты темы. Кроме того, она может менять место своего вступления; например, если тема вступала на сильной доле, то она может вступать на бывшей сильной доле или даже на слабой. Это тактовое перемещение называется in contrario tempore.

Точная имитация темы соблюдается в особенности в первой части фуги, но для большей мягкости в спутнике иногда делаются изменения. Эти изменения, в самом начале или конце темы спутника, основаны на том, что ноты доминантового трезвучия тональности вождя заменяются нотами субдоминантового трезвучия тональности спутника; например, когда вождь начинается тоникой и вводным тоном (терцией доминантового трезвучия), то спутник берет тонику новой тональности и её шестую ступень (терцию субдоминантового трезвучия). Когда вождь начинается с тоники и доминанты или прямо с доминанты, то спутник начинается с тоники новой тональности и субдоминанты или прямо с субдоминанты; затем следует возвращаться в спутнике к такому же чередованию ступеней, как в вожде. Когда вождь модулирует в конце темы в тональность доминанты, то спутник, приблизительно в том же месте, модулирует в тон субдоминанты тональности спутника. Фуга, в которой спутник является строгой имитацией вождя, называется реальной; если же спутник видоизменён сообразно вышеизложенным правилам, то фуга называется тональной.

Фрескобальди считается создателем правил тональной фуги.

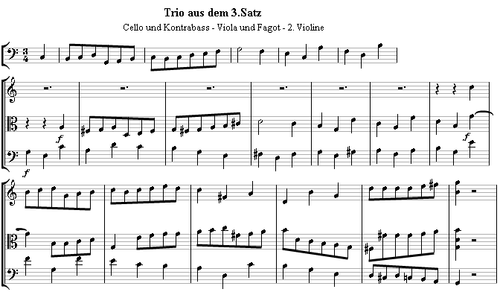

Двух-, трёх-, пятиголосная фуга

Кроме четырёхголосных, существуют двухголосные фуги, в которых тема может быть длиннее применяемой в многоголосной фуге. Для удлинения двухголосной фуги в первой части, после интермедии, первый голос берёт спутника, а второй — вождя. В такой фуге большое значение имеют интермедии. Характер трёхголосной фуги легче четырёхголосной. Пятиголосная фуга пишется в медленном темпе и отличается гармонической полнотой. Такая фуга пишется для двух одинаковых голосов и трёх различных, например для двух сопрано, альта, тенора, баса, или для сопрано, альта, двух теноров и баса. В таких фугах тема обычно пишется в пределах сексты, во избежание перекрещивания голосов. Пятиголосное сложение обычно поддерживается не постоянно; периодически совершается переход к четырёх- и даже трёхголосному сложению. Бывают фуги и с числом голосов и больше пяти, например у Сарти. Многие фуги отступают от формы изложенной выше четырёхголосной фуги; например, в них нет разграничении частей, вторая часть находится в главной тональности, причём вследствие тональной монотонности прибегают к увеличению и уменьшению темы и т. п.

Варианты формы

Фуга бывает сопровождаемой, когда аккомпанемент или подкрепляет голоса фуги, или же идёт самостоятельно, поясняя её гармоническое содержание. Есть фуга с генерал-басом (basso continuo), который двигается самостоятельно, без темы фуги, не составляя её голоса. Фугированным хоралом называется фуга, в которой строфа хорала служит темой. Композиционный принцип хорала с фугой, или хоральной фуги, заключается в том, что аккомпанементом хоральной мелодии служит фуга, причём строфы хорала появляются не непосредственно одна за другой, а с большими промежутками. Если в фуге появляются гомофонные эпизоды, но всё же преобладает строгий фуговый стиль, то последняя называется свободной фугой. Эту форму не следует путать с фугато, которое представляет собой лишь отрывок фуги, появляющийся посреди какого-нибудь гомофонного сочинения как полифонический приём для обогащения композиционной фактуры данного произведения.

Фугетта — небольшая Ф., с проведением темы в первой части и с сильно сокращёнными второй и третьей частями. Если сочинение начинается фугой и расходится свободно в гомофонию, то такой приём называется фугированным сложением. Оно часто встречается в хорах ораторий Генделя. Фуга с двумя проведёнными темами называется двойной фугой. Такие две темы пишутся в двойном контрапункте в октаве для того, чтобы они могли применяться одновременно и менять свои места, то есть верхняя тема могла бы быть поставлена внизу, а нижняя — над ней. В двойной фуге в первой части проводится первая тема, во второй — вторая, в третьей части обе темы соединяются одновременно, причём каждая тема должна быть исполнена каждым из четырёх голосов. Такая форма двойной фуги встречается у И. С. Баха в Credo его торжественной мессы h-moll. Есть двойные фуги, в которых обе темы соединяются уже в первой части, например в Kyrie из «Реквиема» Моцарта. К разряду двойных фуг относится и такая, в которой противосложение к спутнику в первой части постоянно и точно сопровождает тему. Тройная фуга имеет три темы, четверная — четыре темы. Образчиком тройной фуги может служить Kyrie в мессе g-dur Баха. В этой фуге в первой части проводится первая тема, во второй — вторая и третья, а в третьей проводятся все три соединённые темы. Такие темы должны быть написаны в тройном контрапункте.

Фуги бывают инструментальные — для фортепиано, органа, оркестра — и вокальные. В последних принимается во внимание объём голосов. Вокальная фуга более сжата, чем инструментальная, в которой гораздо больше свободы.

История

Термин «фуга» использовался уже в Средние века, но тогда им обозначался любой имитационный контрапункт (то есть произведение, в котором один голос время от времени повторяет другой), в том числе канон и другие типы произведений, которые впоследствии выделились в отдельные музыкальные формы. Техника фуги, какой мы знаем её сейчас, начала разрабатываться в XVI веке, как в вокальных, так и в инструментальных произведениях. Такая техника использовалась, например, в фантазиях, ричеркарах и канцонах.

Форма фуги выросла из техники имитации, когда один и тот же мотив повторяется несколько раз, начинаясь с разных нот. Изначально такой приём использовался при импровизации, но к середине XVI века этот приём стал использоваться в сочинении музыки. Композитор эпохи Ренессанса Палестрина, творивший в то время, писал мессы, используя тональный контрапункт и имитацию. Техника фуги стала основой и для формы мотета. Мотет отличался от фуги тем, что на каждую фразу текста в нём вводилась новая тема, в то время как в фуге темы (чаще всего это одна тема) вводятся в самом начале и проходят через всё произведение.

Эпоха барокко

В музыке эпохи барокко фуга становится центральной формой. Фуги включались в музыкальные произведения самых различных жанров. Фуги писали Фрескобальди, Фробергер, Букстехуде; Гендель часто включал фуги в оратории. Клавирные сюиты часто завершались жигой, написанной в форме фуги. Во французских увертюрах после медленного вступления присутствовала быстрая часть в форме фуги. Вторая часть церковной сонаты обычно писалась в форме фуги (как, например, у Корелли).

В эпоху барокко наблюдался подъём интереса к теории музыки. Наиболее влиятельный учебный трактат в этой области был написан Иоганном Йозефом Фуксом — это «Gradus Ad Parnassum» («Ступени к Парнасу»), опубликованный в 1725 г. Данный трактат объяснял особенности контрапункта и предлагал серию примеров для обучения технике фуги. Эта работа Фукса, в основу которой легли лучшие образцы тональных фуг Палестрины, оставалась влиятельной до XIX века. Гайдн, например, изучал контрапункт по своему конспекту трактата Фукса, считая его основой для формальных построений.

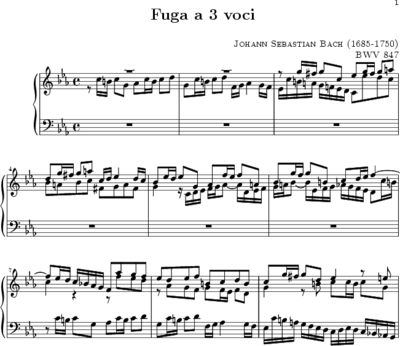

Иоганн Себастьян Бах считается величайшим сочинителем фуг. В течение жизни он часто участвовал в соревнованиях, где участникам предоставлялись темы, на которые они должны были немедленно сочинить и сыграть фуги (на органе или клавесине). Бах часто включал фуги в разные камерные произведения, например, известный Концерт для двух скрипок ре минор, BWV 1043, хотя и не контрапунктичен в целом, содержит экспозиционную часть в форме фуги.

Наиболее известными циклами фуг Баха являются «Хорошо темперированный клавир» и «Искусство фуги» для клавесина. «Искусство фуги» является циклом фуг (а также 4 канонов) на одну тему, которая постепенно преобразуется по ходу цикла. «Хорошо темперированный клавир» состоит из двух томов, написанных Бахом в разные периоды жизни. Каждый том содержит 24 прелюдии и фуги во всех мажорных и минорных тональностях. Кроме упомянутых произведений, Бах написал очень много отдельных фуг, а также включал элементы фуг в другие свои произведения.

Хотя Бах не был широко известным композитором при жизни, его влияние на музыку росло благодаря его сыну К. Ф. Э. Баху и теоретику Марпургу (1718—1795), написавшему учебный трактат «Abhandlung von der Fuge» («Руководство по фуге»), основанный на образцах полифонических произведений И. С. Баха.

Классицизм

С приходом эпохи классицизма фуга перестала быть не только центральной музыкальной формой, но и вообще характерным жанром эпохи. Тем не менее, фуги писали многие великие композиторы этого времени, такие как Гайдн, Моцарт и Бетховен. У каждого из них был период творчества, когда они открывали для себя технику фуги и часто её использовали.

Впервые Гайдн использовал форму фуги в «Солнечных квартетах» (op. 20, 1772 г.): три из них оканчиваются фугами. Этот приём Гайдн впоследствии повторил в квартете Op. 50 № 4 (1787 г.). Хотя Гайдн не использовал форму фуги в других квартетах, после того как он услышал оратории Генделя во время поездок в Лондон (1791—1793 гг., 1794—1795 гг.), Гайдн изучил и использовал мастерскую технику Генделя, которую последний применил в своих наиболее зрелых ораториях «Сотворение мира» и «Времена года».

Будучи в Риме, юный Моцарт изучал контрапункт у композитора падре Мартини. Однако наибольшее влияние на Моцарта в этой области оказал барон Готфрид ван Свитен, с которым Моцарт познакомился в Вене около 1782 года. Ван Свитен собрал большое количество рукописей Баха и Генделя во время дипломатической службы в Берлине. Он ознакомил Моцарта с этой своей коллекцией и предложил ему некоторые произведения из данной коллекции переложить для других составов инструментальных ансамблей. Моцарт был очень впечатлён этими произведениями и написал некоторое количество переложений фуг из «Хорошо темперированного клавира» Баха для струнного трио, написав прелюдии к ним самостоятельно. Впоследствии Моцарт написал несколько фуг, подражая произведениям эпохи барокко: это, например, фуги для струнного квартета, K 405 (1782 г.) и фуга до минор для двух фортепиано, K 426 (1783 г.). Позже Моцарт использовал форму фуги в финале 41 симфонии и в опере «Волшебная флейта». Несколько частей его Реквиема также содержат фуги (Kyrie и три фуги в Domine Jesu); он также оставил набросок фуги, которая должна была завершать произведение.

Бетховен был знаком с фугами с детства. Игра прелюдий и фуг из «Хорошо темперированного клавира» была важной частью его музыкального обучения. В начале своей карьеры в Вене Бетховен привлёк внимание исполнением этих фуг. Форма фуги встречается в ранних фортепианных сонатах Бетховена, в 3 и 4 частях Героической симфонии (1805 г.), в 3 части пятой симфонии (1808 г.). Тем не менее, фуга не играла заметной роли в творчестве Бетховена до позднего периода. Фуги образуют разработку последней части фортепианной сонаты op. 101 (1816 г.), а также финалы фортепианной сонаты № 29 (1818 г.) и струнного квартета № 13 (1825 г.); фуга из последнего произведения впоследствии была опубликована отдельно («Grosse Fuge», «Большая фуга»). Последняя фортепианная соната Бетховена (op. 111, 1822 г.) содержит текстуру фуги в первой части, написанной в сонатной форме. Элементы фуг также встречаются в произведении «Missa Solemnis» и в финале девятой симфонии.

В целом можно сказать, что композиторы эпохи классицизма обращались к форме фуги, но использовали её в основном внутри других музыкальных форм. Характерной чертой также является то, что фуга не занимала всё произведение: его финал почти всегда оставался гомофонно-гармоническим.

Романтизм

К началу эпохи романтизма фуга стала прочно ассоциироваться с музыкой эпохи барокко. Однако сочинение фуг оставалось важной частью музыкального образования в XIX веке, особенно после публикации собраний сочинений Баха и Генделя. Интерес к музыке этих композиторов возродился.

Примеры использования формы фуги в эру романтизма можно найти в последней части «Фантастической симфонии» Берлиоза или в увертюре к «Нюрнбергским мейстерзингерам» Вагнера. Финал оперы Верди «Фальстафф» написан в форме десятиголосной фуги. Включали в свои произведения фуги и такие композиторы, как Шуман, Мендельсон и Брамс. Финальная часть фортепианного квинтета Шумана является двойной фугой, а произведения op. 126, 72 и 60 являются фугами для фортепиано (фуга op. 60 основана на теме BACH). Фугами заканчиваются «Вариации и фуга на тему Генделя» и соната для виолончели № 1 Брамса. Рихард Штраус включил фугу в своё произведение «Так говорил Заратустра» для подчёркивания высокой интеллектуальной ценности науки. Глазунов написал очень сложную Прелюдию и фугу ре минор (op. 62) для фортепиано.

XX век

Макс Регер, композитор эпохи позднего романтизма, проявил наибольший интерес к фуге из всех своих современников. Многие его органные произведения содержат фуги или являются таковыми. Два наиболее часто исполняемых произведения Регера, вариации на тему Гиллера и вариации на тему Моцарта, заканчиваются фугами для оркестра.

Форму фуги использовали и другие композиторы XX столетия. Произведение Белы Бартока «Музыка для струнных, ударных и челесты» открывается фугой, в которой основным структурным интервалом является тритон, а не обычная квинта. Фуги встречаются и в заключительных частях его струнного квартета № 1, струнного квартета № 5, концерта для оркестра и фортепианного концерта № 3. Вторая часть сонаты для скрипки соло также написана в форме фуги. Чешский композитор Яромир Вейнбергер обучался искусству писать фуги у Макса Регера. Этот композитор обладал необычайным талантом и способностями к написанию фуг; превосходным примером его творчества может служить «Полька и фуга» из его оперы «Волынщик Шванда».

Включал фуги в свои произведения и Игорь Стравинский, например в «Симфонии псалмов» и концерте ми-бемоль мажор. Последняя часть известной сонаты для фортепиано Барбера является «модернизированной» фугой, в которой тема фуги развивается в разных контрапунктических ситуациях. Практику написания циклов фуг по образу баховского «Хорошо темперированного клавира» продолжили Пауль Хиндемит в произведении «Ludus Tonalis», Кайхосру Сорабджи в некоторых произведениях, включая «Opus clavicembalisticum», и Дмитрий Шостакович в «24 прелюдиях и фугах». Фуга для оркестра встречается в произведении Бриттена «Путеводитель по оркестру для юношества»: здесь все проведения темы выполняются разными инструментами. Фуга встречается в «Вестсайдской истории» Леонарда Бернстайна, а Франк Лёссер включил «Фугу хвастунов» в мюзикл «Парни и куколки». Джазовый музыкант Алек Темплтон написал фугу «Бах идёт в город», позднее записанную Бенни Гудманом. Несколько фуг в стиле Nuevo tango написал Астор Пьяццолла. Дьёрдь Лигети включил фугу в свой реквием (1966 г.): это пятичастная фуга, каждая часть которой последовательно делится на 4 голоса, образующие канон. Среди композиторов XX века, наиболее часто обращавшихся к фуге, следует отметить американца Алана Хованесса. При этом его фуги зачастую окрашены ярким восточным колоритом.

В XX веке композиторы развили направления, заданные «Большими фугами» Бетховена; использовался «свободный контрапункт» и «диссонансный контрапункт». Техника написания фуги, описанная Марпургом, стала частью теоретической основы двенадцатитоновой техники Шёнберга.

Музыкальные жанры: Фуга

Сотни, тысячи композиторов писали фуги. Для многих из них — в первую очередь для композиторов барокко — это был естественный способ выражать свои музыкальные идеи. Другие — композиторы-романтики в частности, — обращаясь к фуге, «желали влить новое вино в старые мехи», и было это отнюдь не ретроградством, а выражением величайшего пиетета к тому, кто вознес фугу на недосягаемую высоту, а именно к Иоганну Себастьяну Баху.

Музыкальные жанры: Фуга

Приемы сочинения фуги мы в виде намеков находим в органных ричеркарах Клавдио Меруло (ум. в 1604 г.), а также у Джованни Габриели (1557–1613), представителя венецианской школы, в его французских канцонах (Canzone alla francese).

Из композиторов, подготовивших полный расцвет фуги, замечателен Александр Польетти, умерший в 1683 г., за два года до рождения Баха. Его фуги по зрелости формы уже приближаются к фугам Баха.

Зародившаяся и сложившаяся в Италии фуга обязана дальнейшим своим развитием немецким композиторам. Никому — ни из предшественников Баха, ни из последующих композиторов — не удалось создать такие произведения, которые столь органично сочетали бы в себе решение сложнейших технических задач с изумительной красотой собственно музыкальных образов.

Серьезный разговор на серьезную тему

Фуга — музыкальная пьеса, построенная на проведении одной музыкальной темы (или нескольких) последовательно во всех голосах, из которых эта пьеса состоит. Сам факт, что в фуге непременно должно быть несколько голосов, указывает на то, что фуга — это полифоническое произведение. А то, что тема проходит в разных голосах и, следовательно, все время имитируется, указывает на то, что фуга принадлежит к разряду произведений имитационных.

Существует множество определений того, что есть фуга, и почти в каждом говорится, что это наиболее сложная форма полифонической музыки. Если мы раскроем учебник полифонии (например, профессора С. Скребкова), то обнаружим, что собственно о фуге в нем идет речь в самом конце. Следовательно, разговору о фуге предшествует разбор более простых форм полифонической музыки. Мы в нашем очерке не сможем охарактеризовать все этапы развития полифонии, приведшие к созданию фуги. Наш рассказ — о главных особенностях этого музыкального жанра и музыкальной формы.

Термин «фуга» происходит от латинского и затем итальянского fuga, что значит — бег, бегство, погоня. Название объясняется тем, что голоса с их проведениями одной и той же темы как бы бегут друг за другом, преследуют друг друга. Это, конечно, выражение образа этой музыкальной формы, а отнюдь не указание на то, что фуга — это непременно поток быстро бегущих нот. Скорее наоборот — для фуг весьма характерно спокойное, величественное движение. О многих баховских фугах можно сказать: это серьезный разговор серьезных людей на серьезную тему. Хотя, конечно, можно привести и множество примеров фуг очень живых и быстрых.

В основе любой фуги лежит определенная музыкальная мысль (мелодия), которая применительно к фуге называется темой. По ходу фуги тема последовательно звучит во всех голосах, вовлеченных в фугу. Причем проведение темы подчинено очень жестким правилам, потому фуга как музыкальный жанр при всем своем разнообразии всегда несет на себе особую печать интеллектуальной работы. Не каждому композитору удается гармонично сочетать в фуге эмоциональное и рациональное начала. Недостижимым идеалом фуги являются творения великого И.С. Баха.

Чтобы понять суть…

Необходимо пояснить самые существенные правила, по которым сочиняется фуга. Здесь очень много предписаний, ограничений и всевозможных запретов. Очень интересно разобраться в причинах, породивших их. Итак…

Первое правило сочинения фуги (его по недосмотру не упоминают учебники): тема должна начинаться с одной из двух нот данной тональности — или с тоники (например, в до мажоре это звук до), или с доминанты (то есть пятой ступени; в до мажоре — звук соль). Ни одна музыкальная форма и ни один музыкальный жанр не ограничивают композитора с выбором первого звука произведения. Но фуга делает это. Трудно найти пример из другого вида искусства (живопись, архитектура) или литературы (за исключением разве что таких специфических форм поэзии, как акростих или палиндром), где столь жестко предписывалось, каким должно быть само начало творения.

Чем вызвано это ограничение? Дело в том, что у каждой тональности два наиболее характерных для нее звука — тоника (I ступень гаммы) и доминанта (V ступень). Если же тему начать с менее характерного звука, то развитие фуги, то есть вступление следующего голоса тоже с малохарактерного для данной тональности звука, не будет в должной степени логичным и убедительным.

Примечательно, что из 48 фуг знаменитого собрания прелюдий и фуг «Хорошо темперированный клавир» Баха только две фуги имеют темы, начинающиеся не с тоники или доминанты, то есть представляют собой исключение из правила. Все остальное наследие Баха красноречиво подтверждает это правило.

Второе правило. Тема должна быть яркой и краткой. Первое не требует объяснений. Что касается второго постулата, то можно констатировать, что длинная тема не годится для фуги по той причине, что, во-первых, ее проведение надолго отдаст предпочтение тому голосу, в котором она проходит, и сделает сопровождающие голоса второстепенными, а это противоречит идее фуги, согласно которой все голоса в ней должны быть равноправными. Во-вторых, поскольку в фуге эпизоды, где звучит тема, чередуются с эпизодами, где тема отсутствует, при длинных темах чередование этих эпизодов будет слишком медленным. Эта медленность сделала бы музыку негибкой, неподвижной, тогда как слово «фуга» указывает именно на движение.

Имеется еще несколько жестких правил написания фуги, но их объяснение вовлекло бы нас в слишком уж профессиональную композиторскую дискуссию.

Ответ, противосложение, интермедия

До сих пор речь шла о теме фуги. Иногда ее называют вождем. Теперь следует рассмотреть и другие элементы фуги. Строго говоря, темой фуги считается ее проведение в первом вступившем голосе, и здесь она звучит в основной тональности. Именно последнее обстоятельство — звучание темы в основной тональности — определяет данную мелодию как тему. Второе ее проведение, всегда поручаемое другому голосу, называется ответом (спутником), и тема здесь проходит в доминанте.

В фуге очень важен также тот музыкальный материал, который звучит в первом голосе после того, как в нем прошла тема. Он является сопровождением ответа и называется противосложением. Это еще один «кирпичик», из которых строится все здание фуги.

Поскольку процедура расплетания голосов фуги (будем говорить о наиболее распространенных формах фуги — трех- и четырехголосных) — довольно сложная интеллектуальная работа для слушателя, и, только проделав ее, слушатель получит истинное удовлетворение, композиторы в своей практике заботятся о том, чтобы внимание слушателя оставалось свежим и восприимчивым. Для этого по ходу фуги слушателю дается отдых от темы. Эпизоды, в которых тема не звучит, называются интермедиями. После интермедии тема фуги воспринимается более ярко, особенно когда она проводится в другом голосе — не в том, в котором прозвучала в последний раз перед интермедией. Если фуга трехголосная, то первая интермедия, как правило, начинается после второго проведения темы и предваряет вступление третьего голоса с темой. В четырехголосной фуге интермедия обычно звучит после третьего проведения темы и, следовательно, перед вступлением четвертого голоса.

Конструкция

Формы фуги как цельного музыкального произведения могут быть разными. Предпочтение отдается трехчастным конструкциям. Но встречаются и двухчастные фуги. В любом случае первая часть (иногда ее называют экспозицией, хотя этот термин более характерен для формы сонатного Allegro) завершается только после проведения темы во всех голосах, составляющих данную фугу. Интермедия, звучащая после проведения темы в последнем участвующем голосе, также относится к экспозиции.

Следующая часть — средняя в трехчастной фуге или вторая (и одновременно заключительная) в двухчастной, — как и первая часть, всегда начинается с темы в одном из голосов. Но теперь это уже не обязательно только один звучащий голос: остальные голоса продолжают вести свои линии. Примечательно, что если правила строго регламентируют взаимоотношения темы, ответа и противосложения, то в отношении собственно формы фуги композитору предоставляется бoльшая свобода. У Баха мы встречаем необычайное разнообразие форм. Более того, можно смело утверждать, что у него нет двух одинаковых по форме фуг.

Часто композиторы, чтобы усилить интерес к фуге, по ходу ее развития видоизменяют тему. Эти приемы описаны как в старинных трактатах по фуге, так и в современных руководствах. Из возможных преобразований темы наиболее часто встречаются: тема в увеличении (то есть такое ее изложение, при котором каждый ее звук становится вдвое более долгим, чем в основном виде темы), тема в уменьшении (аналогично предыдущему, но в сторону уменьшения длительности каждого звука); тема в обращении (иногда этот способ называют зеркальным: каждый интервал в теме заменяется таким же интервалом, но в противоположном направлении). В фуге до минор из второго тома ХТК в начале ее второй части Бах дает одновременное проведение темы в первоначальном виде, в увеличении и в обращении!

Зеркальное преобразование темы

Особо следует сказать о «зеркальном» преобразовании темы. Ярчайший пример — две такие фуги (их так и принято называть — зеркальные) из «Искусства фуги» И. С. Баха. Уже само название баховского творения указывает на то, что в нем представлены сложнейшие образцы фуг.

Весь цикл написан на одну тему, которая в отдельных его пьесах проходит во всевозможных видах и в различных модификациях. Примечательно, что Бах создал это произведение именно с целью продемонстрировать возможности фуги как музыкальной формы, как «чистую» музыку — не как творение для какого-то конкретного инструмента. Потому его можно услышать в самых разных инструментальных обличиях — и на органе, и в исполнении струнного квартета, и в оркестровом виде. Что же касается именно пары зеркальных фуг, то они — исключение в этом цикле — определенно предназначены для двух клавишных инструментов (органа или клавесина).

«Спрашивается, зачем я… так долго занимался упражнениями в старинном контрапункте и извел столько бумаги на фуги с обращениями темы, ракоходные фуги и обращения ракоходных, — задает риторический вопрос Адриан Кречмар, вымышленный композитор, герой романа Т. Манна «Доктор Фаустус». — Оказывается, всем этим можно воспользоваться для остроумной модификации двенадцатитоновой системы. Мало того что последняя служит основным рядом, каждый интервал может быть заменен интервалом противоположного направления. Кроме того, композицию можно было бы начать последним и кончить первым звуком, а затем и эту форму перевернуть обратно… Главное, чтобы каждый звук без всяких исключений был на своем месте в ряду или в какой-либо его части. Так достигается то, что я называю неразличимостью гармонии и мелодии».

Может казаться, что поводом для этого рассуждения послужили именно две фуги Баха: если представить себе первую из них в виде вытянутой в длину ленты, то вторая образуется как бы в отражении зеркала, приставленного к этой ленте. Так получается, что каждый интервал оказывается заменен интервалом противоположного направления.

Поразителен не сам по себе факт вывернутости наизнанку первоначальной фуги, то есть конгруэнтное равенство обеих фуг, но та легкость, с которой Бах решает казалось бы неразрешимые проблемы, и естественность развертывания самой музыки. Слушатель может даже не догадываться об этих технических сложностях. Не случайно две эти фуги Бах поместил в свой последний opus magnum — «Kunst der Fuge» («Искусство фуги»). «Искусство фуги», — как справедливо заметил Герман Гусман, — относится к науке понимания и должно стоять на пюпитре органа перед погруженным в аналитические раздумья органистом».

Не выходя за рамки

Фуги предшественников Баха, да и многих его современников, как правило, представляют собой такую музыкальную форму, в которой после постепенного вовлечения в музыкальное действо всех голосов фуга в эмоциональном плане остается своеобразным плато: голоса до конца пьесы пребывают как бы на одном уровне.

И. С. Бах, усвоивший и переработавший музыкальный багаж своих предшественников, хотя и писал подобные фуги, однако в ряде случаев, не выходя за рамки строгих правил полифонии, находил замечательные средства интенсифицировать музыкальную мысль и саму музыкальную ткань по мере развертывания фуги. Многие его фуги, можно сказать, растут к концу, и их кульминация приходится либо на заключительную каденцию, либо на коду.

Прежде чем пояснить эту мысль, скажем несколько слов об одном из таких способов произвести своеобразное эмоциональное crescendo. Это так называемая стретта (stretto — итал. сжато). Суть этого приема в том, что тема в новом голосе возникает, не дав предыдущему голосу провести тему полностью, то есть один голос как бы нетерпеливо перебивает другой, не нарушая при этом, конечно, музыкальной гармонии. Прием в высшей степени художественный, и нужно обладать огромным мастерством, чтобы создать подходящую для использования стретты тему. Понятно, что внутри темы должны быть отрезки мелодии, сочетающиеся друг с другом, так сказать, по вертикали, то есть в одновременном звучании; а если в стретте участвуют, например, четыре голоса, то очевидно, что задача еще более усложняется.

Плюс ко всему надо найти для этого приема подходящее место: как правило, стретта помещается ближе к концу пьесы. Объясняется это именно эффектом повышения эмоционального напряжения, вызываемого стреттой, напряжения, более уместного в конце как итог развития, нежели в начале (тогда уж скорее как стимул к такому развитию).

Конечно, и до Баха композиторы прибегали к этому приему в своих композициях. Но у них стретта оставалась неким кунштюком, хитрым техническим приемом, тогда как Бах наделил его глубоким драматургическим смыслом.

Устойчивый жанр

Фуга на одну тему не предел сложности этой музыкальной формы. Известны фуги на две и даже на три темы. Такие фуги называются двойными и тройными.

В двойной фуге в первой части проводится первая тема, во второй — вторая, в третьей части обе темы соединяются, причем каждая тема должна быть исполнена каждым из четырех голосов. Такая форма двойной фуги встречается у Баха в Credo его Мессы си минор. Тройная фуга имеет, следовательно, три темы. Образцом может служить раздел Куriе в Мессе соль мажор Баха. Или его органная фуга ми-бемоль мажор. В ней в первой части проводится первая тема, во второй — вторая, а в третьей проводятся три соединенные темы.

Фуги бывают инструментальные — для клавира (клавесина, клавикорда, фортепьяно), органа, оркестра — и вокальные (хоровые). В вокальных, конечно же, учитывается диапазон голосов. Вокальная фуга более сжата, чем инструментальная, в которой гораздо больше свободы.

В тех случаях когда фуга мыслилась композитором как самостоятельное сочинение (как правило, инструментальное, чаще всего для органа или клавира), было принято предпосылать ей прелюдию. Так образовался устойчивы музыкальный жанр — прелюдия и фуга. При этом функцию прелюдии часто могла выполнять пьеса в гораздо более свободной форме, нежели следующая за ней фуга. Это могли быть токкаты или фантазии. Таковы знаменитые баховские органные Токката и фуга ре минор и Фантазия и фуга соль минор.

Введя в широкое употребление определенную систему настройки клавишных инструментов, Бах, желая продемонстрировать ее преимущества перед другими способами настройки, создал грандиозный цикл прелюдий и фуг во всех тональностях — «Хорошо темперированный клавир».

Интересно, что отнюдь не всегда прелюдия выражает то же настроение, что и следующая за нею фуга, и даже, может быть, чаще они соединяются по принципу определенного контраста. Во всяком случае, в этом грандиозном цикле можно отметить ряд моментов, когда контраст прелюдии с фугой оказывается более разительным, нежели смена настроения от одной пары пьес к другой.

На фамильный мотив

Фуга достигла своего высшего развития к середине XVIII века в творчестве Генделя (1685–1759) и в особенности И. С. Баха (1685–1750). Основу для этого расцвета заложили многие мастера предшествующей эпохи, в частности Дитрих Букстехуде (1637–1707), к которому молодой Бах специально ездил, чтобы познать тайны его мастерства, и Иоганн Пахельбель (1653–1706).

Во второй половине XVIII в. (после смерти Баха) это искусство стало угасать, и предпочтения композиторов вместе с переменами в музыкальном стиле (на смену барокко с его культом полифонии пришел классицизм, в основе которого лежат гомофонные принципы музыкальной композиции) перешли к сонатной форме. Тем не менее композиторы продолжали писать фуги в учебных целях, с тем чтобы овладеть всеми сложностями композиторской техники. (Умение написать фугу является непременным условием обучения композиторскому ремеслу и в наше время.) Но можно назвать и выдающиеся образцы фуги в творчестве Моцарта (Kyrie Eleison из Requiem) и Бетховена (Credo из Торжественной мессы, фуги в некоторых его фортепианных сонатах). Замечательные, хотя немногочисленные примеры фуги мы находим у композиторов-романтиков — Мендельсона, Шумана, Брамса, Регера.

Влияние Баха на последующих композиторов было столь значительным, что многие из них написали фуги на темы, построенные из звуков, соответствующих имени BACH. В немецком способе обозначать звуки (латинскими буквами) В — си-бемоль, А — ля, С — до, Н — си-бекар. Нужно сказать, что сам Бах знал об этой музыкальной особенности своей фамилии — он не раз использовал свой фамильный мотив: последний раз в оставшейся незавершенной фуге («Искусство фуги», 1750).

Почти столетие спустя Р. Шуман написал Шесть фуг на тему B-A-C-H для органа (1845), положив начало длинному ряду сочинений на этот фамильный баховский мотив. Он сам высоко оценивал свое произведение: «Над этой вещью я трудился весь прошлый год, стремясь, чтобы она хоть в чем-то была достойна великого имени, которое носит: думаю, что, быть может, этот труд намного переживет другие мои сочинения».

Вскоре после Шумана дань почтения великому лейпцигскому кантору приносит Ф. Лист — и опять в виде фуги. На сей раз это Прелюдия и фуга на тему B-A-C-H (1855). Выдающийся немецкий композитор Макс Регер, внесший значительный вклад в органное искусство, написал Фантазию и фугу на тему B-A-C-H (1900).

В XX в. замечательные фортепианные циклы фуг создали П. Хиндемит («Ludus tonalis» — «Игра тональностей»), Д. Шостакович (24 прелюдии и фуги). Оба эти сочинения были созданы в результате глубочайшего изучения композиторами баховского творчества и как попытка по-новому претворить идеи великого Баха.

По материалам журнала «Искусство» №24/2009

На постере: Орган церкви Св. Мариенкирхе (Church pipe organ at St. Marienkirche). Берлин, Германия. Автор фото: Jorge Royan, 2007 год