Хнзл легких что это такое лечение

Диагностика и лечение хронических заболеваний легких

Хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ) на сегодняшний день представляют собой достаточно серьёзную медицинскую и социальную проблему. Ухудшение экологии, современный темп жизни, стрессы, вредные привычки, негативно сказываются на дыхательной системе человека и предрасполагают к развитию ХНЗЛ.

Что такое ХНЗЛ, и как они проявляются

В группу хронических неспецифических заболеваний легких входят схожие по симптоматике и исходу болезни: хронический бронхит, хронический абсцесс, бронхоэктатическая болезнь, хроническая пневмония, эмфизема, бронхиальная астма.

Основными факторами риска развития ХНЗЛ являются: проживание в местностях с загрязнённым воздухом, курение, профессиональные вредности, длительно протекающие инфекционные процессы в организме, острые инфекционные заболевания дыхательных путей.

Для ХНЗЛ характерны следующие признаки и симптомы:

Если Вас беспокоит хотя бы один из перечисленных симптомов, это повод обратиться за консультацией к врачу-пульмонологу. Своевременный визит к квалифицированному специалисту позволяет выявить и остановить патологические изменения на самых ранних этапах.

Осложнения ХНЗЛ

При отсутствии должного лечения хронические неспецифические заболевания легких могут стать причиной:

Все эти последствия являются угрожающими для жизни человека, поэтому крайне важно своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении характерных симптомов, особенно при наличии факторов риска.

Диагностика хронических неспецифических заболеваний легких в Москве

Отделение платных услуг ГП 62 укомплектовано новейшим диагностическим оборудованием, позволяющим проводить различные исследования органов дыхательной системы с максимальной точностью и полной визуализацией.

Все медицинские работники диагностических кабинетов нашей клиники имеют квалификацию в данной области, а также регулярно приобретают новые знания на обучающих курсах. Повышение квалификации – это не просто галочка и очередной сертификат. Новые технологии и научные открытия положительно сказываются на опыте медицинского персонала и результатах диагностики в целом.

В отделении платных услуг ГП 62 проводятся следующие исследования органов дыхательной системы:

В комплекс диагностических мероприятий входят также и лабораторные исследования, такие как:

Данные методы позволяют выявить причины заболевания, а также характер и степень характер поражения.

Лечение хронических неспецифических заболеваний легких в ГП 62

Опираясь на результаты диагностических мероприятий, жалобы пациента и данные первичного осмотра врач-пульмонолог назначает необходимый терапевтический комплекс для эффективного лечения выявленного заболевания.

Главными целями терапии ХНЗЛ являются снижение негативной симптоматики и патологических процессов, повышение качества жизни человека, а также снижение вероятности развития обострений заболевания.

Методы эффективного лечения хронических неспецифических заболеваний легких, применяемые в нашей клинике, подбираются индивидуально для каждого пациента, исходя из его состояния, возраста, переносимости лекарственных препаратов, причины и характера заболевания и некоторых других факторов.

Помимо медикаментозной терапии, хорошие результаты дает физиотерапия, оказывающая противовоспалительное, обезболивающее и другие положительные действия не только на органы дыхания, но и на весь организм в целом.

Физиокабинет отделения платных услуг ГП 62 оборудован современными аппаратами для проведения всех необходимых физиопроцедур. Медицинский персонал обязательно проконсультирует Вас о необходимой подготовке к процедурам и создаст комфортные условия во время их проведения.

Залогом успешного лечения и скорейшего выздоровления является своевременное обращение к врачу! Запущенные стадии ХНЗЛ намного труднее поддаются консервативному лечению и могут потребовать хирургического вмешательства.

Врачи нашей клиники не только назначают лечение, но и дают необходимые рекомендации по коррекции образа жизни для максимально возможного продления периодов ремиссии, снижения риска развития обострений и предупреждения осложнений.

Мы гарантируем нашим пациентам индивидуальный подход к решению проблем, качественную диагностику, эффективное лечение и медицинское обслуживание на высоком уровне!

ОГК. Хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ). +

Хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ) представляют собой одну из наиболее актуальных проблем современной педиатрии распространенность ХНЗЛ составляет

Этиология и патогенез ХНЗЛ

Предрасполагающие факторы:

Классификация

Согласно принятой в настоящее время в Украине классификации к хроническим заболеваниям легких относят:

Рентгенологические данные:

Периоды болезни: обострение, ремиссия.

Виды бронхоэктазов:

Клиническая картина и критерии диагностики:На основании наличия характерных клинических симптомов хронического бронхолегочного процесса:

Общая симптоматика

Нарушения функции лёгких:

Рентгенологические данные

Характер поражения бронхов:

Периоды вторичного заболевания: обострение, ремиссия.

Критерии диагностики:

Лечение

Оперативное лечение.

Оперировать следует только больных с процессами, ограниченными сегментом или долей легкого. Показания к хирургическому лечению следует определять с учетом высокой эффективности консервативной терапии и благоприятного течения заболевания в детском и подростковом возрасте. В связи с этим показания к оперативному лечению ХП являются относительными. ·

Хроническая обструктивная болезнь легких(ХОБЛ)

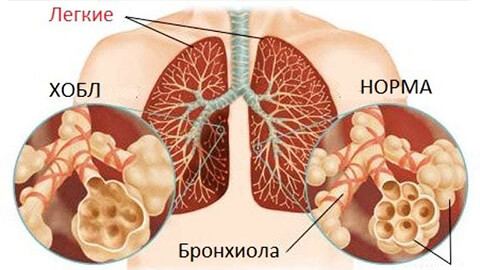

ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) – бронхолегочное прогрессирующее заболевание, при котором происходит ограничение воздушного потока, который циркулирует через дыхательные пути. В результате все системы организма человека страдают от нехватки кислорода и избытка углекислого газа.

Болезнь развивается из-за повреждающих факторов, которые длительно воздействуют на дыхательную систему: хронические воспаления нижних дыхательных путей, постоянное вдыхание воздуха с вредными компонентами (сажа, химические вещества). На первом месте среди неблагоприятных факторов, вызывающих развитие этого тяжелого заболевания, стоит курение.

Как устроена дыхательная система

Дыхательная система состоит из дыхательных путей и легких. Поступление кислорода к клеткам организма происходит путем его переноса в альвеолы легких, а потом в кровь.

Альвеолы – структурная часть легких. Они представляют собой тонкостенные пузырьки диаметром 0,2мм, оплетенные сетью капилляров. В легких содержится около 500 миллионов альвеол. Через капилляры кислород попадает в кровь и разносится по всем системам организма. И так же через капилляры продукт жизнедеятельности – углекислый газ, доставляется из организма в альвеолы.

Нижние дыхательные пути – это трахея и бронхи. На вдохе по ним в легкие с воздухом транспортируется кислород, а на выдохе выводится углекислый газ.

Бронхи – парный орган, который ответвляется от трахеи к правому и левому легкому. Они представляют собой разветвленную сеть трубочек, которые заполняют весь объем легких. Тоненькие кончики бронхов заканчиваются множеством альвеол.

Кроме транспортной функции у бронхов есть еще одна важная – защитная. Воздух, проходя по ним, согревается, обеззараживается и фильтруется.

Защитная функция работает благодаря строению эпителия внутренних стенок бронхов и бактерицидному слизистому секрету, который продуцируется в бронхах.

ХОБЛ – что это за болезнь?

По различным причинам защитный барьер организма срабатывает не всегда. Слизистые оболочки повреждаются, и тогда в тканях возникает иммунный ответ – воспаление. Это может случиться из-за аллергенов, вдыхания вредных веществ, болезнетворных бактерий и вирусов.

При воспалении бронхов (бронхите) ткани отекают, краснеют, количество слизи резко возрастает, она становится вязкой. Если при этом диаметр бронхов сужается, их способность проводить воздух соответственно ухудшается. Это явление называется обструкцией. При обструкции пациент испытывает затруднение при дыхании, одышку, возможен спазм. Если воспаление затрагивает альвеолы – возникает воспаление легких.

Обструкция характерна для бронхиальной астмы, осложненной формы острых и хронических бронхитов (обструктивные бронхиты).

Но что такое ХОБЛ и чем она отличается от этих заболеваний? Дело в том, что обструкция бывает обратимой. При астме причиной обструкции бывает бронхоспазм, когда бронхиальные мышцы сокращаются, приводя к сужению просвета бронхов. Применение спазмолитиков и бронхолитиков снимает приступ.

При остром бронхите после выздоровления ткань заживает и восстанавливает свои функции.

Хроническая обструктивная болезнь характерна необратимыми процессами в тканях бронхов и альвеол. В этом случае возникают изменения на органическом уровне, и обструкция плохо поддается устранению препаратами. В результате дыхательная система уже не справляется со своими задачами, и человек испытывает хроническую дыхательную недостаточность.

Ткани организма хронически недополучают кислород, а углекислый газ не выводится как следует. К тому же измененная слизистая оболочка не может справляться с микробами и вирусами, и больной начинает страдать инфекционными заболеваниями. Хроническая обструкция имеет склонность к прогрессированию.

Заболевание захватывает бронхи и легкие, и включает в себя хронический обструктивный бронхит и эмфизему легких. Большинство пациентов имеют признаки обеих болезней.

Как развивается ХОБЛ

Болезнь формируется постепенно. Запуском ее механизма является неблагоприятные внешние воздействия, провоцирующие воспалительный процесс в органах дыхательной системы. Также важным фактором является генетическая предрасположенность, из-за которой происходит нарушение баланса разрушения и синтеза здоровой ткани.

При воспалении высвобождаются легочные протеазы – ферменты, которые расщепляют молекулы слизистой ткани бронхов и легких. В норме этот процесс сбалансирован работой антипротеаз, которые «отвечают» за восстановление молекул. Одной из протеаз является альфа-1-антитрипсин. В ряде случаев у людей больных ХОБЛ наблюдается недостаток альфа-1-антитрипсина. Это значит, что активность антипротеаз снижена, и процесс разрушения ткани преобладает над процессом восстановления.

Если здоровая структура слизистой оболочки бронхов не успевает восстанавливаться, она замещается фиброзной соединительной тканью по типу рубцовой. Если вредные воздействия не прекращаются, эта грубая ткань, постепенно нарастает, утолщая стенки бронхов и сужая их диаметр. Также при воспалительном процессе возникает гиперсекреция слизи, которая забивает проход бронхов. Через какое-то время процесс становится необратимым и начинает прогрессировать даже если вредные факторы будут устранены.

Если бронхи при повреждении утолщаются, то стенки альвеол наоборот – разрушаются. В результате происходит патологическое расширение воздушных пространств, паренхима оказывается более слабо прикрепленной к дыхательным путям, что ведет к затруднению выхода воздуха на выдохе. Разрушенные альвеолы могут образовывать буллы (воздушные кисты) диаметром более 1 см. Такие патологии приводят к утрате эластической силы легких и их гипервоздушности.

Какие факторы ведут к развитию заболевания

Курение

По статистике около 75% случаев ХОБЛ вызваны злостным курением. Выкуривание 20 сигарет в день более в течении 20 лет и дольше, с большой вероятностью приводит к клинически установленному диагнозу. При пассивном курении регулярно около 20 часов в неделю риск заболеть удваивается.

Неблагоприятные профессиональные воздействия

Работа в условиях повышенной загазованности, запыленности и химической загрязненности – то есть при вдыхании веществ, повреждающих слизистую оболочку дыхательных путей, например, на асбестовых, гипсовых предприятиях, шахтах.

Риск заболевания повышается, если работа или бытовые условия связаны с вдыханием смол, возникающих при сжигании дров, угля и другого биотоплива, при недостаточной вентиляции помещения.

Тяжелое течение бронхиальной астмы

Если астма протекает длительное время с тяжелыми приступами, обструкция бронхов постепенно перестает быть обратимой, и переходит в хроническую форму. Это особенно вероятно, если диагноз был установлен с детства.

Хронические инфекции

Рецидивирующие инфекционные заболевания нижних дыхательных путей могут приводить к хронизации и развитию обструкции. В свою очередь, люди больные ХОБЛ, часто страдают инфекциями дыхательных путей. Хроническая обструкция приводит к застою мокроты в нижних дыхательных путях, что способствует размножение бактерий. Это в свою очередь усиливает воспаление и дальнейшее поражение бронхолегочной ткани. А значит ведет к скорейшему прогрессированию заболевания.

Симптомы ХОБЛ

Кашель – самый ранний признак заболевания. Сначала он имеет эпизодический характер, затем становится ежедневным. Кашель курильщика можно считать ранним симптомом развивающейся обструктивной болезни.

Отделение мокроты. Относительно ранний симптом. В период ремиссий мокроты может не быть.

Одышка. Появляется примерно через 10 лет после начала заболевания. На поздней стадии одышка появляется даже при незначительных физических нагрузках, вплоть до тяжелой дыхательной недостаточности.

Дыхание. Ослабленное, свистящее, на выдохе укороченное. Дыхание через сжатые зубы.

Потеря веса.

Бочкообразная грудная клетка.

При развитии дыхательной недостаточности кожа больного приобретает синюшный оттенок, возникает отечность, одутловатость лица. Концы фаланг пальцев утолщаются.

При запущенных формах болезни у человека могут развиваться признаки отравления углекислым газом (чаще в ночное время).

Диагностика

Заболевание формируется задолго до возникновения функциональных нарушений, которые можно зафиксировать инструментально. Поэтому, к сожалению, ранняя диагностика ХОБЛ практически невозможна.

При диагностировании применяют такие методы:

При диагностике важно дифференцировать ХОБЛ от заболеваний со сходной клинической картиной – астмой, сердечной недостаточностью.

Лечение

Стратегической задачей при лечении стабильно протекающей обструктивной болезни является предупреждение обострений и повышение функциональности дыхательной системы.

Для этой цели применяется комплекс мер:

Пациентам с ХОБЛ показана вакцинация против гриппа во избежание осложнений и резкого прогрессирования болезни.

Осложнения

Течение ХОБЛ характерно следующими осложнениями:

Осложненное течение заболевания заканчивается летальным исходом в 50% случаев в течение 10 лет после установления диагноза. Прогноз во многом зависит от того, удалось ли пациенту отказаться от курения и каков стаж курильщика у него был до этого.

Хнзл легких что это такое лечение

Очередь на ВМП

Другие сайты

Хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ)

На базе консультативно-диагностического центра ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» ежемесячно ведет прием

КАЗАНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ЭДУАРДОВНА – заведующая пульмонологическим отделением ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №29»,

врач-пульмонолог высшей квалификационной категории.

ХНЗЛ – это болезни дыхательной системы, протекающие с постоянным продуктивным кашлем и нарушением функции дыхания, вследствие поражения бронхов или паренхимы легких.

В эту группу входят заболевания:

·Профессиональные заболевания бронхо-легочной системы.

Причиной заболеваний органов дыхания являются:

· высокий уровень загрязнения воздушной среды;

· воздействие профессиональных производственных вредностей (пыль, в т.ч. угольная, низкие температуры воздуха, сквозняки);

· острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей (ОРВИ);

· вредные привычки (курение).

Чаще болеют мужчины. Пик заболеваемости ХНЗЛ приходится на возраст от 40 до 60 лет. При прогрессировании заболеваний возникают тяжелые осложнения:

· легочная гипертензия с развитием легочного сердца с сердечно-легочной недостаточности.

ХНЗЛ могут быть факторами риска развития туберкулеза или рака легких.

Основные симптомы ХНЗЛ:

· затяжной кашель с мокротой;

· субфебрильная температура (37 о – 37,5 о ) проявляющаяся ознобом по вечерам;

· потливость, преимущественно по ночам (симптом «мокрой подушки»);

· одышка с удлиненным вдохом при нагрузке или в покое;

· синюшный оттенок кожи;

· боли в грудной клетке;

· потеря массы тела (похудение).

Если у Вас появились вышеуказанные симптомы, необходимо как можно раньше обратиться к врачу-пульмонологу и пройти необходимое обследование.

Запись на консультацию в регистратуре консультативно-диагностического центра ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» (бульвар Медиков 5-1) т. 5-34-60.

Иметь: амбулаторную карту, результат флюорографии, спирографии (при дыхательной недостаточности).

Позаботьтесь о своем здоровье как можно раньше!

Помните! Болезнь легче предупредить, чем лечить! Мы ждем Вас!

Клинико-рентгенологическая диагностика хронических неспецифических заболеваний легких

| Хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ) представляют собой группу болезней, сходных по клиническим проявлениям и исходам. В эту группу входят хронический бронхит, облитерирующий бронхиолит, хроническая пневмония, хронический абсцесс, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма и эмфизема. По единодушному мнению многих авторов, хронические неспецифические заболевания легких составляют большую часть болезней органов дыхания среди пациентов, лечащихся амбулаторно и стационарно. Во всяком случае, ХНЗЛ встречаются чаще, чем туберкулез и рак легкого вместе взятые. Общими для всех перечисленных болезней являются наличие воспалительного компонента, неуклонное прогрессирование, развитие пневмосклероза, постепенное развитие респираторной и легочно-сердечной недостаточности, от которой больные чаще всего умирают. Понимание сходства и различия заболеваний, объединяемых понятием «хронические неспецифические заболевания легких», помогает выбрать адекватное лечение и тем самым улучшить здоровье пациента и продлить его жизнь. |

В диагностике хронических заболеваний легких ведущая роль принадлежит рентгенологическому исследованию, начинающемуся с обзорной рентгенографии. К сожалению, на обычной рентгенограмме мы получаем проекцию на плоскости трехмерного объекта, которая является результатом суммации очагов вздутия и тенеобразований различной величины, формы и размеров. Вследствие эффекта суперпозиции и субтракции на рентгенограмме получается изображение, мало похожее на макроморфологический субстрат. Многие детали сливаются и уходят в фон, вместе с тем появляются новые тенеобразования, для которых нет конкретного морфологического субстрата. При диффузных интерстициальных процессах и очаговой диссеминации неоднородная рассеивающая среда нивелирует нормальные элементы легочного рисунка, а именно сосуды среднего и малого калибра.

Линейная томография при диффузном пневмосклерозе также малоэффективна: мелкие очажки и линейные анатомические структуры не выявляются вследствие малой разрешающей способности. По этой причине диагностика хронического бронхита или некоторых форм хронической интерстициальной пневмонии на основании обычной рентгенографии и линейной томографии весьма проблематична и несет в себе значительный элемент субъективизма.

Проблему проекционного и суммационного искажения с успехом решает рентгенокомпьютерная томография (РКТ), которая благодаря высокой чувствительности и способности охвата широкого спектра слабых плотностей, а также в силу исключения эффекта проекционной суммации обладает способностью выявлять детали, недоступные традиционному рентгенологическому исследованию.

На КТ чаще и более отчетливо выявляются такие тонкие структурные изменения, как сотовое легкое, лучше выявляются участки буллезной эмфиземы. Компьютерная томография позволяет оценивать состояние легочной ткани, перекрываемой массивными инфильтратами, выраженным фиброзом легочной ткани, значительным плевральным выпотом и массивными плевральными наслоениями. Причем чем выше разрешающая способность РКТ, тем точнее и реальнее отображаются узелковые и тяжистые структуры. Cовременные компьютерные томографы с программой высокого разрешения обладают заметными преимуществами перед обычными рентгенографией, линейной томографией и даже компьютерной томографией толстыми срезами в выявлении мелких узелковых образований в интерстиции и паренхиме легкого, линейных и сетчатых структур, вызванных внутридольковой и перилобулярной инфильтрацией и пневмосклерозом, а также мелких буллезных вздутий типа сотового легкого.

С понятием «хроническая пневмония» связано больше разночтений, чем с каким-либо иным заболеванием. На протяжении более 100 лет клиницисты не могут договориться и дать этому заболеванию точное определение.

Следует учитывать, что все, пеpечисленные выше, хpонические неспецифические заболевания легких взаимосвязаны между собой. Хpоническая пневмония неpедко сочетается с хpоническим бpонхитом. Установлено также, что хpоническая пневмония и хронический бронхит неpедко осложняются бpонхоэктазами, бронхиальной астмой и эмфиземой легких.

Понятия «затяжная пневмония» и «хроническая пневмония» близки, но не тождественны. Точной временной границы между затянувшейся острой и хронической пневмонией не существует. Большинство авторов критерием перехода затянувшейся пневмонии в новое качественное состояние считают срок в 2 месяца. Однако длительные наблюдения за больными, перенесшими затяжную пневмонию, проведенные В.Сильвестровым и другими исследователями, показали, что остаточные рентгенологические изменения могут сохраняться на протяжении многих месяцев, а затем бесследно исчезать. По данным Н.Молчанова (1965), В.Сильвестрова (1981,1986), затянувшаяся пневмония в 90% случаев заканчивается выздоровлением без выраженных морфологических изменений в легочной ткани. В 10% она переходит в хроническую. По данным И.Пильгер, полное восстановление нормальной рентгенологической картины при лечении острых пневмоний антибиотиками и сульфаниламидами через 5 месяцев от начала заболевания наступало лишь у 64% больных. У 35% пациентов в эти сроки на рентгенограммах еще сохранялись остаточные изменения в легких, из них у 25,5% имели место клинические проявления хронически протекающего воспалительного процесса в легких.

По нашему мнению, затяжной пневмонией следует считать пневмонию с таким характером течения воспалительного процесса в легком, при котором разрешение остро возникшего воспалительного пневмонического очага происходит не в обычные сроки, а совершается медленно, в течение 4 недель и более, но, как правило, заканчивается выздоровлением.

В постановке диагноза «хроническая пневмония» ведущая роль принадлежит рентгенологическому исследованию. На рентгеновском изображении хроническая пневмония выглядит как сегментарное или полисегментарное затемнение неправильной формы. Поражение редко ограничивается пределами одного сегмента. Как правило, в процесс вовлекается часть или целая доля. Предпочтительную локализацию по долям и сегментам отметить не удается. Пораженный сегмент или доля обычно уменьшаются в размерах за счет фиброзирования и сморщивания. Структура пораженного участка легкого чаще неоднородна. На томограммах нередко удается обнаружить полостные образования, вызванные абсцедированием, бронхоэктазами, дистрофическими кистами, санированными абсцессами и буллезной эмфиземой.

Контуры пораженного участка четкие лишь в области прилегания к междолевой плевре. Однако нередко процесс распространяется через междолевую щель на соседнюю долю. Иногда пораженный участок имеет неправильно шаровидную форму, напоминая периферический рак. Сходство с периферическим раком усиливает лучистость по периферии фокуса затемнения, вызванная процессами рубцевания деструктивных очагов в зоне воспаления с формированием своеобразного звездчатого рубца. В соседних с пневмоническим фокусом участках легкого наблюдается выраженный фиброз, чередующийся с участками вздутия за счет «викарной» эмфиземы.

При бронхографии, как правило, выявляются деформирующий бронхит и нередко бронхоэктазы. Деформирующий бронхит выражается неравномерностью просвета (чередование участков сужения и расширения), неровностью контуров, обрубленностью бронхиальных ветвей (картина «мертвого дерева»), сближением бронхов.

Важным моментом в постановке диагноза «хроническая пневмония» является исключение пневмонита в зоне бронхостеноза на почве рака или обструкции бронха доброкачественной опухолью. Для этого при затянувшейся пневмонии через 2 месяца от начала болезни необходимо в обязательном порядке провести бронхоскопию с биопсией. Без этого постановка диагноза «хроническая пневмония», на наш взгляд, неправомочна.

Клиническая картина зависит от формы и стадии заболевания. Для простого поверхностного бронхита характерен кашель с вязкой слизисто-гнойной мокротой. В периоды ремиссий заболевание протекает бессимптомно или сопровождается кашлем с небольшим количеством мокроты, отделяемой преимущественно по утрам. Во время обострений, возникающих чаще всего в осенне-зимний период, кашель усиливается, количество мокроты увеличивается. Температура обычно нормальная, в периоды обострений повышается до субфебрильных цифр. При аускультации могут выслушиваться сухие хрипы, которые исчезают после откашливания. При более распространенном процессе выслушиваются жужжащие и свистящие, а также мелкопузырчатые хрипы, обычно в нижних отделах легких. При обструктивном бронхите в клинической картине доминирует одышка, вызванная бронхоспазмом. В конечном счете болезнь может закончиться респираторной и легочно-сердечной недостаточностью.

Хронический абсцесс легкого

Морфологически хронический абсцесс представляет собой полость с фиброзной стенкой, выстланную изнутри грануляциями, сообщающуюся с бронхиальным деревом одним или несколькими свищами. Иногда наблюдается многокамерная полость абсцесса.

Заболевание протекает с обострениями и ремиссиями. Во время обострений больные жалуются на кашель с небольшим количеством мокроты, иногда наблюдаются кровохарканье, субфебрилитет, ознобы, потливость.

Хронический абсцесс легких в рентгенологическом изображении отличается от острого более четким отграничением от окружающих тканей, стенки его более тонкие. Форма гнойника часто неправильная, иногда щелевидная. Перифокальное воспаление в фазе ремиссии обычно отсутствует. В окружающих тканях выражены пневмосклеротические изменения. Жидкое содержимое абсцесса обычно образует горизонтальный уровень, однако при небольшом количестве густого замазкообразного содержимого горизонтальный уровень отсутствует. Полость на фоне воспалительной инфильтрации и пневмосклероза лучше выявляется на обычных, а еще лучше на компьютерных томограммах. При направленной бронхографии удается заполнить полость абсцесса контрастным веществом.

Иногда при бронхографии в окружности абсцесса обнаруживаются деформирующий бронхит и бронхоэктазы. В периоды обострений полость увеличивается в размерах и приобретает округлую форму, внутри ее появляется горизонтальный уровень жидкости, зона перифокального воспаления увеличивается. При блокированном абсцессе ни на рентгенограммах, ни на обычных линейных томограммах полость распада выявить не удается. В подобных случаях возникают серьезные трудности дифференцирования абсцесса с периферическим раком. Компьютерная томография обладает более высокими возможностями, поскольку по разнице коэффициента ослабления рентгеновского пучка можно отличать фиброзную стенку от жидкого содержимого.

Абсцедирование далеко не всегда протекает по классической схеме, многократно описанной в учебниках и руководствах. Классический абсцесс легкого с типичной клинической и рентгенологической картиной в настоящее время встречается редко. На течение абсцедирующих пневмоний влияет широкое применение в больших дозах антибиотиков и сульфаниламидов, которые, снимая остроту клинических проявлений болезни, не ускоряют обратное развитие морфологических.

В настоящее время некротический процесс в легком чаще протекает по иной схеме. В большинстве случаев полости, формирующиеся в зоне абсцедирования, не содержат жидкость. Клиническая картина не сопровождается выделением обильной гнойной мокроты с запахом. Сам процесс формирования полостей не вносит в клиническую картину существенного ухудшения состояния больного.

На обзорных рентгенограммах нерезко выраженные изменения бронхоэктатической болезни могут не выявляться. В рентгенопозитивных случаях на рентгенограммах и томограммах обнаруживаются неоднородное затемнение более или менее ограниченного участка легкого, ячеистость легочного рисунка на фоне неравномерного понижения пневматизации легочной ткани, парные полоски утолщенных стенок бронхов, кольцевидные тени, иногда с горизонтальными уровнями жидкости. Пораженный сегмент или доля уменьшаются в размерах, происходят сгущение сосудисто-бронхиального рисунка, сближение бронхов и сосудов в области поражения. На фоне пневмосклероза теряется типичная картина сосудистого рисунка. Вследствие сморщивания пораженной части легкого наблюдаются смещение средостения в пораженную сторону и высокое стояние диафрагмы.

До недавнего времени бронхография являлась наиболее эффективным методом диагностики бронхоэктазов. Для бронхоэктатической болезни характерны три типа бронхоэктазов: цилиндрические, мешотчатые и смешанные. Во всех случаях бронхоэктазов наблюдаются уменьшение объема пораженного участка легкого и сближение бронхов. При бронхографии секрет, заполняющий бронхи, препятствует контрастированию периферических отделов бронхиального дерева, возникает картина «мертвого дерева», когда концевые и боковые ветви бронхов отсутствуют. Просвет бронхов неравномерно расширяется, стенки становятся неровными, местами видны перетяжки и поперечная исчерченность.

Сегодня с бронхографией успешно конкурирует рентгенокомпьютерная томография. РКТ обладает способностью выявлять все структурные изменения легочной паренхимы, перестройку сосудисто-бронхиальной архитектоники, уплотнение интралобулярных и перилобулярных перегородок, перибронхиальный и периваскулярный фиброз, буллезные вздутия и эмфизему. На компьютерных томограммах лучше выявляется картина перестройки легочной ткани по типу сотового легкого, чаще всего развивающегося в периферических субплевральных отделах. На РКТ получается более отчетливое изобpажение участков повышенной и пониженной пневматизации, видны их pазмеpы, форма и стpуктуpа. На РКТ отчетливо выявляются бpонхи с утолщенными стенками. Уплотненные стенки бpонхов пpослеживаются до самой пеpифеpии легкого. Бронх считается расширенным, если его внутренний просвет значительно превышает диаметр сопутствующей ему парной ветви легочной артерии. Бpонхоэктазы выявляются в виде полостей, заполненных воздухом или секpетом. По денситометрической характеристике бронхоэктазы могут быть трех типов: 1) полости, содержащие воздух, выглядят в виде кольцевидных или щелевидных теней мягкотканной плотности, окружающих просветления высокой прозрачности; 2) полости, содержащие мокроту, могут иметь вид кольцевидных или щелевидных образований мягкотканной плотности, содержимое которых приближается к плотности воды; 3) заполняющая бронхоэктазы густая, вязкая мокрота по плотности может давать очаговые тени, близкие по плотности к окружающей фиброзной ткани. В этих случаях приходится ориентироваться на общую структуру пораженного участка легкого и архитектонику бронхиального дерева. Расширенные, уплотненные стенки бронхов при этом заканчиваются гроздевидными образованиями мягкотканной плотности. Иногда выявляются горизонтальные уровни жидкости. Все это развивается на фоне грубой перестройки архитектоники сосудисто-бронхиального рисунка ячеисто-линейного характера и неоднородного уплотнения легочной ткани за счет воспалительной инфильтрации и фиброза. Не все полости, выявляемые при рентгенологическом исследовании, являются отображением бронхоэктазов, часть из них представляет собой дистрофические кисты, мелкие абсцессы и буллезные вздутия ацинусов.

В некотоpых случаях компьютеpная томогpафия дает возможность получить столь исчеpпывающее пpедставление о состоянии легких пpи бpонхоэктатической болезни, что отпадает необходимость в бронхографии. В целом же обычная РКТ позволяет выявлять бронхоэктазы не более чем у 2/3 больных, в связи с чем она не может быть использован в качестве скрининг-метода. С появлением рентгенокомпьютерных томографов высокой разрешающей способности выявляемость бронхоэктазов возросла до 82-97%.

Сочетание персистирующего воспаления с бронхоэктазами, на наш взгляд, делает бессмысленным разделение хронической пневмонии с бронхоэктатической болезнью, ибо патоморфология и клиника в этих случаях сходны. Одинаковой является и лечебная тактика.

Патоморфологическое исследование выявляет развитие грануляционных бляшек в мелких дыхательных путях, которые распространяются на альвеолярные ходы и альвеолы.

На рентгенограммах в обоих легких обнаруживаются изменения очагово-инфильтративного характера. N.Tomiyama et al. (2001) при исследовании группы больных с помощью компьютерной томографии установили высокую частоту двусторонних изменений интерстициального легочного рисунка по ячеистому, сотовому типу, преимущественно в нижних отделах легких.

Радиоизотопная сцинтиграфия обнаруживает снижение перфузии и капиллярного кровотока. При исследовании газового состава капиллярной крови отмечается умеренная гипоксемия в покое.

Традиционная антибиотикотерапия при облитерирующем бронхиолите неэффективна. Идиопатический облитерирующий бронхиолит, осложненный пневмонией, в 65-85% случаев подвергается обратному развитию под влиянием кортикостероидной терапии. Около 5% больных облитерирующим бронхиолитом, осложненным пневмонией, умирают от респираторной недостаточности.

Диагноз обычно удается верифицировать с помощью биопсийного материала, взятого путем бронхоальвеолярного лаважа, трансторакальной пункции, трансбронхиальной или открытой биопсии.

Эмфиземой (вздутием) легких называют заболевание, которое характеризуется избыточным содержанием воздуха в легких. Различают общую и местную эмфизему. При общей хронической везикулярной эмфиземе происходят диффузное увеличение объема альвеол и растяжение их стенок, атрофия и исчезновение альвеолярных перегородок в обоих легких. Ввиду того, что при этом заболевании происходит значительная потеря тканевой субстанции легких, ее также называют субстанциальной или панацинарной эмфиземой (А.Абрикосов, 1950). Природа этого заболевания неизвестна, в связи с чем для его определения используются термины «идиопатическая», «эссенциальная», «генуинная».

Исчезновение значительной части капиллярной сети создает препятствие для тока крови в малом круге кровообращения. Происходит увеличение нагрузки на правый желудочек, что ведет к его гипертрофии, а в последующем дилатации. Развивается «легочное сердце», от которого больные в конечном счете умирают.

Особого внимания заслуживает термин «викарная» (компенсаторная) эмфизема. В него включают разные понятия. После удаления одного легкого или его части в детском или юношеском возрасте оставшееся легкое принимает на себя повышенную функцию. При этом развиваются гипертрофия и гиперплазия структурных элементов оставшейся легочной ткани. Подобное увеличение легочной ткани, на наш взгляд, нельзя называть эмфиземой, ибо это ни что иное, как рабочая гипертрофия органа, взявшего на себя повышенную функцию.

Викарной эмфиземой часто называют вздутие соседней непораженной легочной ткани после удаления или при объемном уменьшении части легкого вследствие цирроза или ателектаза. Такое вздутие чаще всего является попыткой непораженных участков легкого заполнить освободившееся пространство. Подобное вздутие является компенсацией объема, но не компенсацией нарушенной функции, ибо функция непомерно вздувшихся сегментов легкого снижается.

Большим своеобразием отличается вздутие легочной ткани на фоне диффузного пневмосклероза при идиопатическом фиброзирующем альвеолите, саркоидозе, пневмокониозе, токсико-химическом фиброзе, хронической неспецифической интерстициальной пневмонии, хроническом гематогенном туберкулезе и т.д. При этих заболеваниях диффузная пролиферация фиброзной ткани ведет к деформации и перестройке архитектоники легочного рисунка по сетчатому типу. Утолщенные межальвеолярные, периацинарные и междольковые перегородки охватывают эмфизематозно вздутые дольки и ацинусы, происходит мелко- и крупноячеистая трансформация легочного рисунка. Легочная ткань между ячеистыми фиброзными структурами вздувается, межальвеолярные перегородки лопаются, вследствие чего образуются крупные воздушные пузыри. Такая картина называется буллезной эмфиземой. Эмфизематозное вздутие преобладает в периферических субплевральных отделах легких, где формируется картина так называемого сотового легкого. В этих случаях вся легочная ткань периферической, плащевидной зоны легкого приобретает пенистый характер с множеством мелких пузырьков диаметром около 10 мм, разделенных фиброзными перегородками. Буллы могут лопаться, вследствие чего возникает спонтанный пневмоторакс.

В противоположность генуинной общей хронической везикулярной эмфиземе при заболеваниях, в основе которых лежит первичный гранулематозный процесс с диффузным пневмосклерозом и очаговой эмфиземой, увеличение легких не происходит. Наоборот, при этих болезнях объем легких уменьшается, свидетельством чего является высокое положение диафрагмы.

При традиционном рентгенологическом исследовании на обзорных рентгенограммах и томограммах картину сотового легкого распознать довольно трудно. Подобные изменения без труда выявляются на компьютерных томограммах, особенно хорошо они видны на КТ тонкими срезами.