Холодноплазменная абляция коленного сустава что

Радиочастотная коленная денервация

Если Вы страдаете от артроза коленных суставов (гонартроза) и

Этот передовой метод лечения может Вам помочь.

Коленная денервация (абляция) – это новый инновационный метод лечения боли в колене без хирургической операции. Этот метод относится к передовым технологиям лечения в мировой медицине. Путем точечного приложения сложной комбинации волн электрического тока к нервам, окружающим коленный сустав, можно значительно уменьшить боль в колене, независимо от ее причины.

Коленная денервация – максимально деликатная процедура. Ее отличие от распространенных блокад коленных суставов в том, что при ее проведении мы не только не применяем гормоны, но по сути, за исключением местного обезболивания, мы вообще не применяем лекарств. Стоит отметить, что радиочастотная денервация за пределами капсулы сустава, вследствие чего может выполняться как до операции, не создавая для нее проблем, так и после протезирования, не теряя при этом своей эффективности.

Показания

Возможно, самое главное преимущество коленной денервации в том, что вся процедура выполняется вне капсулы коленного сустава. Это обеспечивает успех лечения в тех случаях, когда другие процедуры – инъекции гиалуроновой кислоты, гормональных препаратов и даже операции на колене были безуспешны.

Денервация коленного сустава применяется при различных заболеваниях:

В то время как операция эндопротезирования коленного сустава считается общепринятым стандартом лечения многих заболеваний сустава, многие люди страдают сопутствующими заболеваниями, которые могут значительно осложнить выполнение хирургического лечения. Другие просто хотят избежать операции, так как не могут позволить себе оторваться от работы для длительного пребывания в стационаре и последующего восстановительного периода. В этих случаях радиочастотная денервация является безопасной альтернативой операции в отношении избавления человека от боли.

Несмотря на эффективность эндопротезирования коленного сустава, многие пациенты жалуются на то, что боль в колене сохраняется после эндопротезирования. С появлением коленной денервации пациенты могут рассчитывать на облегчение боли без каких-либо дополнительных операций.

Преимущества

Это малоинвазивная нехирургическая процедура, способная облегчить боль, когда другие методы лечение оказываются малоэффективными.

По сравнению с тотальным эндопротезированием коленного сустава

| Тотальное эндопротезирование коленного сустава | Коленная денервация |

|---|---|

| Необходима госпитализация в стационар | Выполняется амбулаторно |

| Требуется общая или регионарная анестезия | Выполняется под местной анестезией |

| Риск послеоперационной или внутрибольничной инфекции | Минимальный риск инфицирования |

| Требуется длительный (не менее 4 недель) прием антикоагулянтов | Не требует применения антикоагулянтов |

| Длительный период реабилитации, часто в стационаре | Практически отсутствует период реабилитации |

| Несколько недель или месяцев до возвращения к работе | Часто возвращение к работе и активной жизни в тот же день |

| Иногда значительный болевой синдром после операции | Практическое отсутствие боли после процедуры |

Для многих пациентов, которые вынуждены ожидать операции несколько месяцев, коленная денервация может значительно уменьшить болевые ощущения и сделать период ожидания комфортным и безболезненным.

После процедуры степень обезболивания может значительно варьироваться в зависимости от причины и источника боли. В большинстве случаев обезболивающий эффект длится от 6 до 12 месяцев, в других случаях жизнь без боли может продолжаться в течение многих лет.

Как это действует?

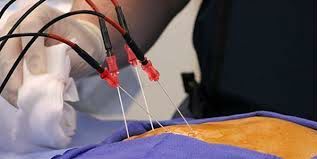

Для выполнения коленной денервации мы используем технологию радиочастотной абляции (РЧА) нервов. Радиочастотная абляция – это метод, когда через особенные иглы к болезненным нервам проводится специальным образом модулированный электрический импульс, «оглушая» нерв и прерывая проведение боли.

Для этого нам не нужно делать разрезов и проводить общую анестезию. Наиболее привлекательным является то, что при выполнении РЧА нет необходимости делать инъекции стероидных гормонов, что делает эту процедуру идеальной для пациентов с высоким артериальным давлением или сахарным диабетом.

Как мы это делаем?

Эта процедура выполняется в два этапа:

Оба этапа лечения выполняются амбулаторно под контролем высокоточного рентгеновского аппарата.

Холодно-плазменная коблация

Новая эпоха радиочастотной хирургии началась в 1980 году, когда американские ученые Hira Thapliyal и Phil Eggers разработали многоконтактные радиочастотные электроды, способные создавать эффект плазмы при температуре 45-65 0 С. В основе этого эффекта лежал процесс денатурации белка, а глубина воздействия на хрящ не превышала 2 мм. Этот способ обработки тканей, получивший название холодно-плазменная коблация (происходит от английских слов cold ablation – холодное разрушение) стал широко использоваться в артроскопической хирургии коленного сустава, в частности, для удаления разорванных менисков, обработки суставного хряща, гофрирования капсулы сустава, связок и др.

Этот метод нашел как активных сторонников, так и противников. Сторонники холодно-плазменной коблации объясняют свой подход тем, что в режиме коагуляции происходит перестройка волокон коллагена, приводящая к образованию плотного рубца, что, по их мнению, может быть использовано для «сваривания» разрывов менисков и гофрирования передней крестообразной связки при её растяжении.

Экспериментальные исследования, изучающие влияние холодно-плазменной коблации на суставной хрящ человека показали, что при повреждениях хряща 1-2 стадии холодно-плазменная коблация способна вызывать положительный эффект за счет создания прочной покровной плёнки из денатурированного коллагена, которая предотвращала дальнейшее разрушение хряща.

Противники холодно-плазменной коблации основывались на спорности и противоречивости биологических процессов, протекающих во время коблации, а также на отрицательных исходах лечения больных с разнообразными повреждениями хряща. Были описаны случаи некроза хряща. Одни исследователи видели причиной этому воздействие на хрящ высокочастотного радиочастотного излучения, другие – тепловой эффект, создаваемый в результате нагрева тканей.

Исследование воздействие высокачастотных полей на хрящ в различных режимах показало, что холодно-плазменная коблация способна вызывать серьёзные повреждения суставного хряща даже при минимально допустимых режимах использования.

Мы призываем с крайней осторожностью использовать холодно-плазменную коблацию при повреждениях хряща коленного сустава! С нашей точки зрения, при повреждениях хряща 1-2 стадий, холодно-плазменная коблация может быть применена только для поверхностного моделирования хряща. При 3-4 стадиях повреждения хряща (полнослойных повреждениях хряща) холодно-плазменная коблация показана для обработки краев хрящевого дефекта.

Холодноплазменная абляция коленного сустава что

Задача лечения пациентов с посттравматической внутрисуставной патологией крупных суставов до настоящего времени является важной и одной из самых сложных в травматологии. Значение проблемы многократно возрастает при изменениях в суставах, особенно у лиц, молодого возраста, занимающихся спортом. Особенностью повреждений суставов у спортсменов и артистов балета является хроническая микротравматизация хрящевой ткани и мягкотканых структур, связанная, в первую очередь, с повышенными нагрузками. Это объясняется трудностью диагностики микротравм и, соответственно своевременным назначением и проведением адекватного лечения. Повреждения и заболевания суставов не редко приводят к нарушениям, ограничивающим двигательные возможности спортсменов, что свидетельствует о чрезвычайной важности совершенствования лечебных мероприятий при данной патологии.

В результате накопления не леченых микротравм наступают местное нарушение трофики и структурные изменения в тканях, которые приводят к так называемой “микротравматической болезни” Миронова З.С.(1983г.), Орлецкий А.К.(1998г.), (Миронов С.П.(1999г.), Lu Y, Edwards RB III, Nho SJ (2002г.), Romeo AA, Cole BJ, Mazzocca AD (2002г.). Особенность микротравм заключается в том, что при крайне слабо выраженных клинических и рентгенологических признаках постепенно возникают боли, нарушается функция органа, что в последующем приводит к снижению спортивной трудоспособности. Вероятность повторных микротравм тем выше, чем меньше реакция спортсмена на первую, казалось бы незначительную травму и чем позднее оказана ему медицинская помощь.

При хронической микротравматизации возникает предрасположенность к последующим более серьезным травмам из-за хронических процессов, развивающихся в систематически повреждаемых тканях.

Возникновению микротравм способствуют также утомление спортсменов, перетренированность, перенесенные заболевания, плохая организация и неправильное оснащение занятий физической культурой и спортом.

На основании анализа полученных данных (Орлецкий А.К.,1998г., Миронов С.П., Архипов С.В.,2002г.) было установлено, что возникновение повреждений и заболеваний мышц и сухожилий является проявлением нарушений адаптационных возможностей соединительной ткани к значительным по интенсивности и продолжительности нагрузкам, сопровождающимся хронической микротравматизацией и перенапряжением, с последующим развитием воспалительных, трофических и структурных изменений.

Консервативное лечение данных патологических состояний не дает, как правило, полноценного восстановления функции суставов, а открытые оперативные вмешательства (артротомии) травматичны, требуют длительной реабилитации и не всегда приводят к желаемым результатам.

Исходя из этого, в настоящее время многие травматологи стали отказываться от хирургических вмешательств, отдавая предпочтение малоинвазивным артроскопическим операциям.

Цель работы: цель настоящего исследования – совершенствование результатов лечения внутрисуставной патологии крупных суставов при помощи высокочастотной аблации[1] и холодноплазменной коблации[2].

Задачи исследований

1.Определить показания и противопоказания к применению высокочастотной аблации и холодноплазменной коблации при артроскопических операциях;

2.Определить особенности режима выполнения операций при различной внутрисуставной патологии;

3.Определить особенности воздействия аблации и коблации на пораженные внутрисуставные структуры;

4.Провести сравнительную характеристику исходов оперативного лечения пациентов с использованием высокочастотной аблации и холодноплазменной коблации;

5.Изучить результаты лечения внутрисуставной патологии методами температурного воздействия.

Научная новизна

Научная новизна работы состоит в разработке комплексно-дифференцированного подхода к применению высокочастотной аблации и холодноплазменной коблации на основании анализа данных клинических и инструментальных методов исследования.

Основные положения, выносимые на защиту

Практическая ценность работы

1.Выявлена наиболее часто встречающаяся внутрисуставная патология у спортсменов и артистов балета, которая включает различные формы нестабильности, артрофиброз, остеоартроз, хондромаляции, повреждения менисков и другие.

2.Определены показания и противопоказания к применению артроскопической аблации и холодноплазменной коблации;

3.Определены особенности оперативной тактики (режимы сжатия или разрезания) в зависимости от внутрисуставной патологии;

4.Установлено, что методом выбора является холодноплазменная коблация, как более физиологичный и тонко сфокусированный способ воздействия на патологические ткани;

5.Уточнены вопросы технологии послеоперационной реабилитации больных в зависимости от вида внутрисуставной патологии с определением сроков нагрузки на оперированную конечность;

6.Внедрение в клиническую практику разработанных методов позволило улучшить результаты, сократить общие сроки лечения, добиться возвращения к активной спортивной и профессиональной деятельности 97,4% наших больных.

Апробация работы

Основные положения и результаты диссертации включены в материалы, доложены и обсуждены на VIII Российском съезде травматологов и ортопедов, Саратов, 2006г., на научно-практической конференции «Современные методы лечения больных с травмами и их осложнениями», г. Курган, 2006г., на Азиатском конгрессе по спортивной медицине, Индия, г.Ранчи, 2007г., на конгрессе Российского артроскопического общества, Москва, 2007г., на международной конференции «Спортмед», Москва, 2008г.

Публикации и внедрение результатов исследования

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из них 1 в центральной медицинской печати.

Предложенная тактика лечения методами высокочастотной аблации и холодноплазменной коблации больных с посттравматической внутрисуставной патологией внедрена и используется в работе отделения спортивной и балетной травмы и детского травматологического отделения ЦИТО им. Н.Н.Приорова и РМАПО.

Содержание работы

Анализ наших исследований показал, что в основном поражается коленный (101 больной или 50,5%) и плечевой (50 больных или 25%) суставы. Причину этого мы видим в том, что именно эти суставы испытывают наибольшие физические нагрузки и имеют сложную конфигурацию с функцией движения в трех взаимно перпендикулярных плоскостях (коленный сустав) или анатомическое несоответствие между составляющими сустав ингредиентами (плечевой сустав).

Всем больным осуществлялось лечение по поводу последствий различных видов травм крупных суставов и некоторых заболеваний коленного сустава (киста Бейкера, болезнь Кенига). Заболевания включены в исследуемый материал из-за схожести изменений внутрисуставной патологии и возможности эффективного использования данных методик.

В данной работе при лечении 110 больных использовали высокочастотную аблацию и при лечении 90 больных – холодноплазменную коблацию.

Показаниями для аблации и коблации были:

Противопоказаниями к применению данных методик являются наличие у пациента электрокардиостимулятора и хронического воспалительного процесса в области предполагаемой операции (рубцы, раны и т.д.).

С целью объективизации полученных данных проводилась статистическая обработка полученного материала методом определения средних величин с использованием понятий взвешенной средней арифметической, дисперсии, среднего квадратического отклонения, средней ошибки средней арифметической.

Достоверность различий между показателями оценивалась с помощью коэффициентов Стьюдента (t).

Анализируя данные, следует отметить, что большинство патологии суставов у спортсменов и артистов балета приходится на травму капсульно-связочного аппарата и хондромаляцию на почве микротравматизации хрящевой ткани – 111 пострадавших или 55,5% от общего числа больных.

В процессе изучении клинического материала были использованы клинико-лабораторные методы, лучевая диагностика (рентгенография, компьютерная томография, магнитно-ядерная томография, ультразвуковое исследование), диагностическая артроскопия.

Для объективизации оценки клинических данных обследования перед операцией нами была разработана шкала оценки состояния поврежденного сустава. Согласно критериям, приведенным в данной шкале, оценка функции суставов проводилась по следующим параметрам: жалобы на боль, наличие синовита, ограничение движений, гипотрофия мышц, нестабильность сустава, возможность полноценной нагрузки на сустав.

При анализе клинических данных было установлено, что большинство наших больных (152 человека или 76%) имели неудовлетворительный результат предыдущего лечения, 48 человек (24%) – удовлетворительный. У последних, несмотря на оценку «удовлетворительно», функция сустава была снижена настолько, что не соответствовала уровню притязаний спортсмена или артиста балета. При «хорошем» результате предыдущего лечения, понятно, что у больных не было причин обращаться к нам, поэтому таких пациентов в нашем материале нет.

Боль занимает ведущее место при патологии суставов. По нашему мнению, болевой синдром у больных обусловлен двумя причинами:

1.Нестабильностью сустава

2.Наличием дегенеративно- дистрофических изменений. В обоих случаях при увеличении нагрузки боль усиливается.

При осмотре сустава синовит различной интенсивности определялся у 104 (52%) человек. У 64 (32%) больных без признаков синовита на день осмотра выпот в суставе, по данным анамнеза, отмечался ранее после различных физических нагрузок. И лишь у 32 человек (16%) выпота в суставе не было ни при поступлении, ни в анамнезе.

Контрактуры суставов различной степени определяли у всех больных. Причем, контрактуры с ограничением движения более 35 градусов имели место у 98 (49%) пострадавших. Наиболее выраженные ограничения движений, влияющие на функцию, отмечены при поражении суставов нижней конечности.

Оценка степени нагрузки на конечность имеет определенное значение у больных с патологией суставов нижней конечности она произведена у 123 пациентов. При этом полная нагрузка на конечность определялась при возможности передвижения без дополнительной опоры. Такая нагрузка отмечена у 22 (17,8%) больных с патологией суставов нижней конечности) больных. При частичной нагрузке больные при ходьбе пользуются тростью – 101 (83,2%) пациент с патологией суставов нижней конечности. Полного отсутствия нагрузки, т.е. передвижение на костылях, не было ни у одного больного.

Нестабильность суставов различного вида и различной степени отмечена у 167 (83,5%) пациентов. У остальных 33 (16,5%) больных нестабильность отсутствовала. Это касалось в основном пациентов с микротравмами и с заболеваниями сустава, т.е. без повреждения капсульно-связочного аппарата. Наиболее тяжелой является комбинированный вид нестабильности, наблюдающийся при множественной травме связочного аппарата, в основном коленного и плечевого суставов.

В работе использованы дополнительные методы обследования, такие как рентгенография в 2-х проекциях, КТ, МРТ, УЗИ.

Важное значение имеет диагностическая артроскопия, которая выполняется под местной анестезией, как правило, непосредственно перед операцией, с целью полноценного определения сочетанной внутрисуставной патологии для оптимального хирургического лечения.

В зависимости от характера патологии при артроскопических вмешательствах на крупных суставах с помощью специальной, указанной ниже аппаратуры, используются режим коагуляции и сжатия (Set Coag) или режим разрезания (Set Cut) мягких тканей.

При высокочастотной аблации создается тепловой эффект, зависящий от уровня энергии, продолжительности применения, характера тканей и типа используемого устройства. Высокая температура, например, в режиме коагуляции, приводит к денатурации коллагена на уровне его микроструктуры, что вызывает гофрирование и уплотнение растянутых связок и капсулы.

Для выполнения процедуры необходимы: высокочастотный генератор и электрод. Различают монополярную и биполярную высокочастотную систему. В нашей клинике используется биполярная высокочастотная система VULCAN фирмы Smith & Nephew.

Различные типы тканей обладают различным электрическим сопротивлением, что определяет метод, глубину и температуру воздействия на них. Начиная с 2007 года, артроскопическое лечение внутрисуставной патологии проводилось в дополнении к аппарату «VULCAN» с помощью аппарата «Atlas», позволяющего осуществить холодноплазменную обработку (коблацию) пораженных тканей.

При холодноплазменной обработке интраоперационная температура снижается до 50-550С. Формирование плазмы происходит между контактами электрода, выполненными по биполярной схеме. Благодаря этому глубина повреждения ткани не превышает 100 мкм.

В настоящее время наиболее распространенной моделью для коблации является аппарат «Atlas», который имеет 17 новейших электродов, не имеющих аналогов по эффективности и безопасности.

Скорость удаления ткани у последних моделей электродов более 4-х раз превосходит показатели ранних образцов. Аппарат «Atlas» совместим также со всеми образцами электродов (27 моделей), выпускавшихся ранее.

Особенностью блока «Atlas» является определение модели подключаемого к нему электрода. В соответствии с этим, перед началом работы блок самостоятельно выставляет значение мощности, оптимальное для подключенного в данный момент электрода.

Артроскопические операции выполняются под местной анестезией с использованием стандартных внутрисуставных доступов.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо подчеркнуть, что в результате температурной артроскопической обработки патологических тканей при поражении крупных суставов происходят следующие элементы воздействия:

1.Уплотнение, гофрирование, поврежденного связочного аппарата или растянутой капсулы сустава при его нестабильности относится к наиболее частым термическим воздействиям в артроскопической хирургии.

2.Удаление пораженной хрящевой ткани способствует восстановлению формы суставных поверхностей. Данная методика используется также при удалении менисков, кисты Бейкера.

Современные способы дебридмента основаны на устранении патологических участков хрящевой ткани аккуратным сглаживанием неровностей, разволокнений с удалением свободно отделяющихся и не фиксированных фрагментов хряща, препятствующих нормальной функции сустава и поддерживающих воспалительный процесс. Биологическим результатом термического воздействия на гиалиновый хрящ являлось уплотнение структуры коллагенового матрикса за счет его аморфного склеивания.

3.Рассечение внутри сустава рубцовой ткани, образованной в результате микротравматизации или послеоперационных осложнений.

При обширном распространенном рубцовом процессе после удаления рубцовых тканей артроскопически выполняются стандартные методы внутрисуставной пластики.

В стационаре под наблюдением врача пациент находится в среднем в течение 10 дней, а затем выписывается на амбулаторное лечение, где он продолжает восстановительную терапию. Каких-либо осложнений в ближайшем периоде после операции (гипостатических, воспалительных, тромбоэмболических и т.д.) не отмечено ни в одном случае.

После операции на суставах верхней конечности накладывается брейс на четыре недели. Все это время пациент должен активно заниматься лечебной физкультурой, направленной на укрепление мышечного корсета и сохранение амплитуды движений в интактных близлежащих суставах. С пятой недели пациенты выполняют пассивные движения в поврежденном суставе, а с шестой недели начинается активная разработка движений в суставе, направленная на укрепление мышц плечевого пояса, предплечья, кисти.

Адекватное послеоперационное лечение (лечебная гимнастика по специальной методике, повторные курсы внутрисуставной озонотерапии с хондропротекторами) позволяет добиться почти 100 % успеха при восстановлении объема движений в локтевом суставе.

Спортивные нагрузки и физический труд разрешаются не ранее 12 недель после операции.

Со вторых суток выполняли изометрические упражнения, направленные на укрепление мышц бедра и голени, и больному разрешали пользоваться костылями, без опоры на оперированную конечность. Костыли использовали в течение 4-х недель с постепенным дозированным увеличением нагрузки на оперированную конечность (по 25% в неделю). С пятой недели пациент переходит на трость и продолжает лечебную физкультуру. Полноценную нагрузку разрешали не ранее, чем через 4 месяца после операции. После операции на тазобедренном суставе для его разгрузки назначали строгий постельный режим в положении конечности на шине Белера в течение 3-4 недель. Пассивные движения в пораженном тазобедренном суставе начинали на 10-14 день после операции. Активизируют больных с помощью костылей без опоры на оперированную конечность через 4 недель после операции. Костыли используются в течение 6 недель после операции на мягких тканях и в течение 8 недель после дебридмента костно-хрящевой ткани с постепенным дозированным увеличением нагрузки на оперированную конечность (по 50% в неделю). Затем пациенты переходили на трость и продолжали занятия лечебной физкультурой, направленной на укрепление мышц.

Во всех случаях полноценная нагрузка на нижнюю конечность разрешали не ранее, чем через 4 месяца после операции.

Как показали наши исследования, преимуществом высокочастотной аблации и холодноплазменной коблации перед механической обработкой и стандартной электрокоагуляцией является простота применения, эффективное воздействием на внутрисуставные структуры в сочетании с надежным гемостазом.

Критерием оценки различных методов лечения является анализ результатов. При этом мы встретились с определенными трудностями, что объясняется различными функциональными требованиями к изучаемым суставам. Так, если при оценке результатов лечения суставов нижних конечностей (при прочих равных условиях) основным критерием были возможность безболезненного передвижения при нагрузке на них веса тела, то при оценке результатов лечения суставов верхних конечностей, где вес тела практически исключен, основное внимание уделялось восстановлению безболезненных движений в сочетании с максимальными физическими нагрузками.

Оценка функционального состояния и эффективности воздействия основаны как на клинических, так и на инструментальных методах обследования. Нами для объективизации результатов лечения была разработана специфическая балльная система оценки (таблица 3), при которой основными критериями оценки были наличие или отсутствие болевого синдрома, синовита, гипотрофия мышц, темпы восстановления функции суставов и степень активизации больных.

Результат лечения оценивали, как хороший при сумме баллов от 30 до 35 удовлетворительный – от 25 до 29 и неудовлетворительный – 24 балла и менее.

Следует подчеркнуть, что хороший результат отмечен лишь в тех случаях, когда больные возвращались к активной спортивной деятельности или к занятию балетом без ограничений.

При удовлетворительном результате спортивная и профессиональная деятельность были ограничены, но ограничений в бытовом отношении не было.

При неудовлетворительном результате имел место рецидив клинической симптоматики.

Ближайшие результаты в сроки от 6 до 9 месяцев после операции изучены у 190 (95%) наших больных путем личного осмотра или анкетирования. Из них хороший ближайший результат отмечен у 180 (94,6%), удовлетворительный у 8 (4,2%), неудовлетворительный – у 2 (1,05%) больных. У 10 больных результаты не известны.

Отдаленные результаты лечения в сроки от 1 года до 2,5 лет после операции изучены у 156 (78%) наших больных.

Хорошие отдаленные результаты получены в 91%, удовлетворительные – в 6,4% и неудовлетворительные – в 2,6% случаев.

Анализ клинико-рентгенологической картины и особенностей выполнения артроскопической операции позволил установить следующие причины снижения оценки результатов лечения:

1. Недостаточная степень уплотнения («гофрирование») растянутых связок с частичным рецидивом нестабильности;

2. Рецидив рубцового процесса после рассечения спаек, синовиальных складок, капсулорафии с возникновением контрактуры;

3. Повреждение здоровых участков хрящевой ткани и субхондральной кости при дебридментной аблации с развитием остеоартроза – 3 больных.

Таким образом, применение аблации и коблации при артроскопических операциях по поводу посттравматической патологии суставов является малоинвазивным методом, позволяющим улучшить результаты лечения, снизить продолжительность операции, уменьшить сроки послеоперационной реабилитации, сократить время восстановления профессиональной работоспособности.

Выводы

Практические рекомендации

Список публикаций по теме диссертации

1.Тимченко Д.О., Езеев А.Р., Буткова Л.Л., Ефимочкин С.А. //Современные методы лечения больных с травмами и их осложнениями// 22-23 марта 2006г., г. Курган, стр.87-88. «Ревизионная артроскопия после пластики передней крестообразной связки коленного сустава у спортсменов».

2.Тимченко Д.О., Езеев А.Р., Буткова Л.Л., Ефимочкин А.С. // Материалы VIII Российского съезда травматологов и ортопедов «Травматология и ортопедия XXI века», Саратов, 6-8 июня, 2006, С.632-633. Осложнения и их коррекция после артроскопической статической стабилизации коленного сустава аутотрансплантатом кость-сухожилие – кость.

3.Орлецкий А.К., Езеев А.Р., Буткова Л.Л., Тимченко Д.О. // Материалы VIII Российского съезда травматологов и ортопедов «Травматология и ортопедия XXI века», Саратов, 6-8 июня, 2006, С.588. Применение высокочастотной аблации при посттравматической внутрисуставной патологии крупных суставов нижних конечностей у спортсменов и артистов балета.

4.Орлецкий А.К., Езеев А.Р. Медицинская технология «Использование высокочастотной аблации при артроскопических операциях по поводу посттравматической нестабильности плечевого и коленного суставов», 20 апреля 2007г., 12 страниц.

5.Получено регистрационное удостоверение на медицинскую технологию, авторы Орлецкий А.К., Езеев А.Р. «Высокочастотная аблация при артроскопических операциях по поводу посттравматической нестабильности плечевого и коленного суставов». От 20 апреля 2007 года. Действительно до 03 февраля 2015 года.

6.Орлецкий А.К., Езеев А.Р. Материалы Азиатского конгресса по спортивной травматологии 20-26 ноября 2007 год г.Ранчи, Индия, стр.1. «Использование высокочастотной аблации при артроскопическом лечении посттравматической внутрисуставной патологии крупных суставов у спортсменов».

7.Орлецкий А.К., Езеев А.Р. Материалы Азиатского конгресса по спортивной травматологии 20-26 ноября 2007 года, г.Ранчи, Индия, стр.1. «Артроскопический латеральный релиз надколенника с использованием высокочастотной аблации».

8.Орлецкий А.К., Езеев А.Р. «Использование высокочастотной аблации при посттравматической внутрисуставной патологии кистевого и голеностопного суставов у спортсменов» // Материалы конгресса Российского Артроскопического Общества// 17-19 декабря 2007 года, Москва, стр.83.

9.Орлецкий А.К., Езеев А.Р. Статья «Сравнительная оценка использования высокочастотной аблации при повреждении капсульно-связочного аппарата коленного сустава у спортсменов» в журнале «Медицинская помощь» 2008г. №4, стр. 22-27.

10.Орлецкий А.К., Езеев А.Р. //Материалы международной конференции «Спортмед»//, 07-09 октября 2008г. Москва, стр.14. Возможности использования холодноплазменной коблации при повреждении капсульно-связочного аппарата коленного сустава у спортсменов.