Хронический неспецифический эндометрит в стадии ремиссии что это

Хронический эндометрит

Естественная защита матки от инфекции

Как уже было сказано, матка хорошо защищена от попадания инфекции. Защита эта многоуровневая и состоит из следующих элементов:

Причины развития хронического эндометрита

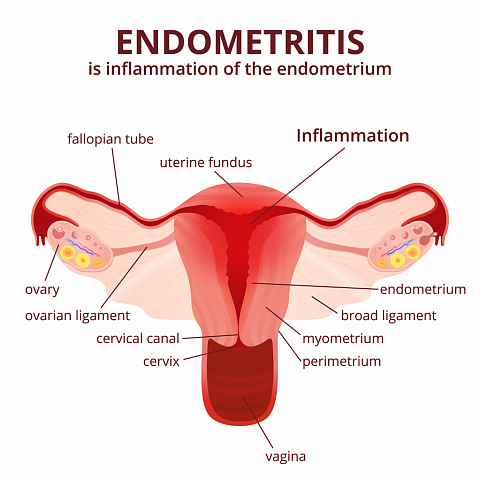

Эндометрит – воспалительный процесс, который вызван тем, что в слизистую оболочку матки попал некий патоген (бактериальный или вирусный). Это могут быть условно-патогенные микроорганизмы влагалища, например, Streptococcus spp., Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus spp., Corynebacterium и Mycoplasma/Ureaplasma spp. или изначально патогенные микроорганизмы, такие как Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae. Инфекция активирует клетки иммунной системы, которые и находят в эндометрии матки при диагностировании хронического эндометрита.

Иммунные клетки матки в норме и при патологии

На поверхности иммунных клеток находятся различные специфические молекулы, которые позволяют их классифицировать. Эти молекулы обозначаются аббревиатурами, которые начинаются с английских букв CD (claster of determination). Дальше идет число. В зависимости от того, какие молекулы присутствуют на поверхности иммунной клетки, ее можно отнести к той или иной субпопуляции, например, лимфоцитов, или же к тому или иному функциональному состоянию.

При возникновении воспалительного процесса в матке обнаруживаются плазматические клетки, то есть высоко специализированные лимфоциты, которые являются конечной точкой развития В-лимфоцитов. Эти клетки синтезируют антитела. Маркером активности плазматических клеток, который не обнаруживается на других клетках в значимых количествах, является синдекан-1. Эта молекула относится к классу так называемых протеогликанов группы трансмембранного гепаринсульфата. По международной номенклатуре синдекан-1 обозначается кодом CD138.

Таким образом, простого обнаружения клеток иммунной системы в слизистой оболочке матки без типирования совершенно недостаточно для постановки диагноза хронический эндометрит. Такой подход привел в свое время (в начале 2000-х) к гипердиагностике этого заболевания, что, в свою очередь, приводило к ненужному лечению, ослабляя организм и задерживая момент наступления беременности.

Антигенпрезентирующими являются 3 вида клеток: В-лимфоциты, макрофаги и дендритные клетки. HLA-DR-положительные клетки присутствуют в норме в эндометрии и передают информацию иммунной системе, необходимую для образования клонов Т-регуляторных клеток, которые формируют иммунологическую толерантность к будущему эмбриону. Поэтому концентрация HLA-DR клеток зависит от частоты половых контактов женщины, общего количества спермы, поступающей во влагалище, времени последнего полового акта, особенностей иммунной системы и других факторов.

Особенно же специалисты нашей клиники предостерегают о диагнозе аутоиммунный эндометрит. Чаще всего при постановке такого диагноза врач-гистолог не располагает данными о наличии аутоиммунных маркеров или специфических антител. Мы считаем, что данных для подтверждения достоверности такого диагноза в клинической практике недостаточно.

Анализ нескольких факторов при постановке диагноза

Диагноз хронический эндометрит ставит врач-клиницист, а не врач-гистолог. При этом он должен учитывать несколько факторов.

Да, данные, полученные при биопсии эндометрия, очень важны, в частности, о наличии CD138 и CD56 клеток. Однако этого недостаточно. По результатам исследований, не менее, чем в 5% случаев у абсолютно здоровых женщин с нормальной фертильностью и без каких-либо признаков воспалительного процесса имеется наличие маркера CD138.

Поэтому при постановке диагноза учитываются все данные анамнеза:

Помочь в постановке диагноза также может гистероскопия. При осмотре эндометрия обращают внимания на признаки воспаления, такие как гиперемия (чрезмерное снабжение кровью сосудов матки), белые пятна на фоне гиперемии (картина похожа на поверхность клубники), отек и микрополипы.

Все большую роль приобретает идентификация изначального патогенного микроорганизма. Микробиологическое исследование может не только помочь в диагностике, но и в выборе лечения.

Трансвагинальное УЗИ при постановке диагноза не считается специфичным. Обычно УЗИ участвует в диагностике хронического эндометрита только при наличии кист. Однако заподозрить это заболевание можно и по другим признакам, таким как локальные дефекты эндометрия, неравномерность толщины базального слоя эндометрия, его зазубренность или изрезанность, утолщение стенок матки или увеличение ее размеров и т.д. Признаки эндометрита, видимые на УЗИ, различаются в зависимости от вида и тяжести заболевания. Однако, как и говорилось раньше, однозначно поставить диагноз благодаря одному только УЗИ нельзя.

Эпидемиология

Из-за маленьких выборок и использования разных методов диагностики в различных исследованиях, ученые не могут прийти к единому мнению, насколько же распространен хронический эндометрит. Обычно приводят цифры от 8% до 72% для женщин репродуктивного возраста.

Влияние на здоровье женщины и репродуктивную функцию

Существует много исследований на тему связи хронического эндометрита и бесплодия. К сожалению, у этих работ существует та же проблема, что и при изучении эпидемиологии, поэтому разброс значений очень велик. Приводят данные, что 2.8-56.8% женщин с бесплодием, 14-67.5% женщин с рецидивирующей неудачей имплантации и 9.3-67.6% женщин с привычным невынашиванием страдают от хронического эндометрита. Большинство специалистов согласны, что это состояние нельзя игнорировать при поисках причины бесплодия.

Даже если на данный момент не ставится цель забеременеть, хронический эндометрит все равно нужно пролечить. Часто это заболевание сопровождается болью в области таза при менструации или во время полового акта, что ухудшает качество жизни. Могут появиться функциональные проблемы с кишечником или хроническая усталость. Хронические воспалительные процессы вредны для организма в целом. Пожалуйста, не игнорируйте поставленный диагноз или свои подозрения о наличии у вас хронического эндометрита. Наша клиника всегда готова предоставить вам помощь.

Лечение

Так как эндометрит обычно имеет бактериальную или вирусную этиологию, в первую очередь нужно убрать первопричину.

После подтверждения диагноза проводится курс антибактериальной и противовоспалительной терапии.

Согласно нашему клиническому опыту, эта терапия (обычно один курс антибиотиков) позволяет более чем в 70% случаев убрать активность воспалительного процесса. Если первый курс не сработал, то, как правило, у подавляющего большинства женщин срабатывает второй курс.

Хронический эндометрит – заболевание, которое зачастую сложно диагностировать. Но при правильной терапии до наступления беременности оно хорошо лечится и в будущем не препятствует наступлению беременности и рождению здорового ребенка.

Хронический эндометрит

Эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки (эндометрия). Под действием инфекции во внутреннем слое матки начинается воспалительный процесс. Образуются очаговые уплотнения в зоне желез и крупных сосудов. При осложнении воспаление распространяется на мышечную ткань матки (миометрит).

Причиной заболевания является инфекция, которая проникает в полость матки с током крови или через шейку из влагалища. Развитию эндометрита способствуют роды, абортивные и диагностические манипуляции путем выскабливания.

Травмирование матки, плохое сокращение ее мышц после родов, плацентарные остатки, застои крови приводят к снижению ее защитных функций, а также развитию воспалительных процессов.

Хронический эндометрит: код по мкб 10.

Имеется в мкб код эндометрита. Код по мкб 10 эндометрита N71.1

Стоимость лечения эндометрита

| Процедуры и операции | ||

|---|---|---|

| Первичная консультация гинеколога | от 2300 руб | Подобрать ценуМы подберем для вас максимально выгодное предложение и сразу предоставим его ВамМы подберем для вас максимально выгодное предложение и сразу предоставим его ВамМы подберем для вас максимально выгодное предложение и сразу предоставим его ВамМы подберем для вас максимально выгодное предложение и сразу предоставим его ВамМы подберем для вас максимально выгодное предложение и сразу предоставим его ВамМы подберем для вас максимально выгодное предложение и сразу предоставим его ВамМы подберем для вас максимально выгодное предложение и сразу предоставим его ВамМы подберем для вас максимально выгодное предложение и сразу предоставим его ВамСтоимость лечения эндометритаРазличают две формы заболевания: Данная патология также подразделяется на: Координатор ответит на все интересующие Вас вопросы и запишет на прием в удобное для Вас время. Симптомы эндометрита маткиСимптомы острой стадии проявляются через несколько дней после попадания инфекции в полость матки. У пациентки наблюдается высокая температура, озноб, общая слабость организма, болезненные ощущения в нижней части живота, патологические выделение из влагалища, иногда с примесью крови. При гинекологическом обследовании матка увеличена и болезненна. Основной симптом хронического эндометрита – сбой менструального цикла. Он может проявляться нерегулярными скудными месячными или кровотечениями, постоянными кровянистыми выделениями или в средине цикла, при хроническом эндометрите боли, преимущественно, в животе при физических нагрузках, болезненность полового акта. В некоторых случаях наблюдается обильная менструация при хроническом эндометрите. В некоторых случаях встречаются боли при хроническом эндометрите. Морфологически процесс подразумевает гиперплазию эндометрия при хроническом эндометрите. В некоторых случаях болезнь протекает бессимптомно. Условно,по степени активности хронического эндометрита можно выделить: хронический умеренный эндометрит, выраженный хронический эндометрит, а по распространенности процесса, следует различать: хронический очаговый эндометрит и распространенный. С целью профилактического осмотра следует не реже одного раза в год посещать врача-гинеколога. Бесплодие при хроническом эндометрите Хронический эндометрит матки может быть одной из причин бесплодия. Хронический эндометрит и беременность с помощью ЭКО. 15% бесплодных женщин, перенесших экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), имели в анамнезе д. 42% пациенток с хронических эндометритом прошли через неудачную имплантацию. Как лечить эндометрит матки: клинические рекомендации при хроническом эндометрите.Диагностика заболевания состоит из посещения гинеколога, сдачи общего анализа крови (общий анализ крови при хроническом эндометрите покажет лейкоцитоз) и мочи, а также исследования органов малого таза аппаратом УЗИ (эхопризнаки хронического эндометрита). Выскабливание при хроническом эндометрите в стадии обострения категорически запрещено. При острой форме эндометрита гинеколог назначает антибиотики, с учетом выявленного возбудителя и его чувствительности к препаратам. При обнаружении группы микробов, применяют несколько антибактериальных средств. В схему лечения включают иммуномодуляторы, комплекс витаминов, антигистаминные и противогрибковые средства, пробиотики с целью укрепление защитных функций организма. После устранение болевых симптомов, температуры и слабости назначают курс физиотерапии для восстановления нормальной работы яичников, улучшение кровообращение в органах репродуктивной системы. Лечение хронического неспецифического эндометрита. При хроническом эндометрите лечение комплексного характера. Очень частый вопрос: как лечат хронический эндометрит? Сначала устраняют инфекцию антибактериальными средствами, после чего терапия направлена на восстановление эндометрия с помощью гормонов и метаболических препаратов, которые вводятся непосредственно в полость матки, эта процедура имеет название внутриматочный диализ при хроническом эндометрите. Физиотерапия при хроническом эндометрите помогает восстановить функционирование органов малого таза и укрепить общую устойчивость организма. Важно основательно подойти к лечению: даже «минимальный» хронический эндометрит необходимо полностью разрешить, не останавливаясь на ремиссии хронического эндометрита. Чем опасен хронический эндометрит? Последствия хронического эндометрита могут быть весьма серьезными. По данным центра фертильности Новой Англии, хроническое воспаление эндометрия может препятствовать нормальной имплантации эмбриона и его последующему развитию. В случае прерывания беременности на фоне хронического эндометрита требуется проведение курса лечения. Лечение состоит из удаления источника инфекции с последующим коротким курсом антибиотиков. В некоторых случаях требуется повторная эндометриальная биопсия после завершения курса антибиотиков. Прием антибиотиков часто используется во время переноса эмбриона, чтобы исключить любую форму эндометрита во время имплантации. Только своевременное и правильно лечение заболевания женской репродуктивной системы обеспечит возможность зачать и родить здорового ребенка. Эндометрит: симптомы и лечение у женщинЧто такое эндометрит матки?Эндометритом называется воспаление слизистой оболочки матки, которое начинается из-за паразитирования микроорганизмов: они повреждают слизистую, активируют иммунную систему и мигрируют в область воспаления. Есть несколько видов таких «вредителей»: Симптомы и лечение эндометрита связаны со сложностью заболевания. При тяжелом течении эндометрита (помимо стандартного воспаления) развивается гнойный процесс. Гной образуется из погибших «бойцов» в борьбе за здоровье организма — микроорганизмов и лейкоцитов — и значительно утяжеляет течение заболевания. Иногда у больных проявляется пиометра — состояние, при котором полость матки заполняется гноем. Возбудители проникают в матку двумя путями: восходящим и нисходящим. В первом случае бактерии попадают в полость из влагалища через шейку матки. Нисходящий путь бывает гематогенным или лимфогенным: иными словами, если в организме уже запущен какой-то воспалительный процесс, возбудитель попадает в матку через кровь или лимфу. На развитие и течение воспаления влияет ряд провоцирующих факторов: Другие, не менее опасные факторы — появление в полости матки остатков плаценты после кесарева сечения или родов, а также наличие там децидуальной (отпадающей) ткани, сгустков крови, плодного яйца. Поэтому аборт (особенно в нестерильных условиях) и выскабливание могут привести к воспалению. Симптомы эндометрита маткиЛейкоциты — клетки иммунной системы — вырабатывают медиаторы воспаления простагландины. Этот процесс проявляется в ряде симптомов: При эндометрите проявляется острое либо хроническое воспаления: первое характеризуется яркой симптоматикой, второе нередко протекает бессимптомно. Острый воспалительный процесс чаще связан с воздействием сразу нескольких микроорганизмов. Реже слизистая оболочка поражается изолированно: обычно воспаляется мышечная оболочка матки наравне с развитием миоэндометрита. При остром эндометрите симптомы проявляются на 3-4 день: повышается температура, наблюдается слабость, головная боль и боль внизу живота, гнойные и (или) кровянистые выделения. Острая стадия длится от 8 до 10 дней и полностью проходит при правильном и своевременном лечении. Если же этого не произошло, острая форма может перетечь в хроническую. Хронический эндометрит легко не заметить: часто женщины узнают о заболевании только на приеме у гинеколога или при планировании беременности. Наиболее яркий симптом заболевания — нарушение менструального цикла. Температура у пациенток обычно нормальная, иногда бывают ноющие боли в пояснице и внизу живота. Поэтому окончательный диагноз ставится только на основе гистологического исследования эндометрия. При обсуждении репродуктологии важнее говорить о хроническом эндометрите (ХЭ). Острая патология замечается почти сразу и потому оперативно устраняется. А вот хроническая фаза требует долгого лечения в течение нескольких месяцев, ведь при такой форме заболевания эндометрий сильно видоизменяется, не может трансформироваться и обновляться. Чаще всего болезнь проявляется у женщин от 26 до 35 лет. Национальный центр контроля заболеваемости сообщает, что каждый год в США регистрируют около 1 млн воспалительных заболеваний органов малого таза. В России такие диагнозы ставятся от 28 до 34 % пациенток гинекологии. При хроническом эндометрите часто развивается бесплодие или привычное невынашивание беременности: до 65 % и до 70 % случаев соответственно. Плодное яйцо не может прикрепиться к измененному эндометрию, из-за чего беременность не наступает или протекает неудачно. Клинические проявления хронического эндометрита таковы:Однако единого мнения насчет клинической картины хронического эндометрита не существует. Даже при явных симптомах невозможно понять, какова глубина функциональных и структурных изменений эндометрия. Лечение эндометрита у женщин разного возрастаСимптомы и лечение эндометрита у женщин мало связаны с возрастом. После 40 лет острый эндометрит обычно проявляется более ярко: на это влияют изменения гормонального фона из-за предстоящего климакса. Переход острой формы в хроническую в этом возрасте происходит намного быстрее, однако формат лечения в 25 и 45 лет не различается. Борьба с заболеванием — сложная, но важная задача, особенно у женщин, переживших выкидыш или неудачное ЭКО. Чтобы поставить точный диагноз и подобрать индивидуальное лечение, врачи МЦРМ собирают детальный анамнез. Необходимо выяснить информацию о менструальной функции, течении и исходе беременностей, абортах и выкидышах. Это позволит верно диагностировать патологию и подготовить эндометрий к беременности с помощью специально подобранных препаратов. В комплексное лечение входят антибиотики широкого спектра с высокой способностью проникновения в клетку, а также (в зависимости от вида возбудителя) противогрибковые (антимикотики) и противовирусные препараты, местные комбинированные лекарства, системная энзимотерапия (применение ферментов) и физиотерапия в момент реабилитации. Для профилактики кандидоза на фоне антибиотиков назначаются противогрибковые препараты. Следующий этап — гормональная терапия: комбинированные оральные контрацептивы. Во вторую фазу цикла при планировании беременности врач назначает прогестерон. Лечение начинается с первого дня менструации. Перед назначением препаратов в нашей клинике проходит комплексная диагностика: После диагностики мы подбираем индивидуальное лечение. На первом этапе необходимо уничтожить инфекционного агента, на втором — восстановить функционал эндометрия: благодаря лечению устраняются повреждения, завершается регенерация, восстанавливается локальная гемодинамика (движение крови в сосудах) и активность рецепторов эндометрия. В стенах клиники мы много лет разрабатывали схемы, которые помогают наиболее эффективно бороться с заболеванием. Прежде всего на весь период лечения (два-три менструальных цикла) прописываются следующие препараты: Препараты в первый месяц лечения:1. При обнаружении патогена по результатам фемофлор-скриннинга с первого дня менструального цикла назначается антибактериальная либо противовирусная терапия — в зависимости от вида возбудителя. Если в результате фемофлор-скрининга патоген не найден, антибиотики пить не нужно! 2. Также важна поддержка нормальной флоры желудочно-кишечного тракта и влагалища, поэтому: Препараты во второй месяц лечения:1. Активная иммунотерапия: 10 дней после менструации принимается Генферон — 250 тыс. ед. два раза в сутки интравагинально. 2. Препараты, которые активируют обмен веществ в тканях, улучшают трофику (питание клеток) и стимулируют процесс регенерации: Актовегин — одно драже 3 раза в сутки перед приемом пищи на протяжении 30 дней. 3. Физиотерапевтические методы благоприятно влияют на пораженные ткани, помогают снять воспалительные процессы, улучшить состояние сосудов и эндометрия. В третий месяц лечения важно закрепить результат: лучше всего отправиться на санаторно-курортное лечение. Можно поехать в «Балтийский Берег» в Зеленогорске (50 км от центра Санкт-Петербурга): там работают врачи-партнеры, сопровождающие наших пациентов на месте. Специалисты будут знать всё о вашем диагнозе и дадут своевременный совет. Стоимость индивидуальной программы составляет от 2060 рублей в сутки. Хронический эндометрит и беременностьКак уже было сказано ранее, при хроническом эндометрите часто наблюдается бесплодие или привычное невынашивание беременности. Необходимо, чтобы слой эндометрия постоянно регенерировался: только тогда зародыш будет успешно имплантирован в матку. При хроническом эндометрите регенерация невозможна из-за воспалительного процесса, поэтому плодное яйцо не может закрепиться на эндометрии. Даже если это происходит, беременность редко оказывается успешной: риск выкидыша сохранится на протяжении вынашивания. Такую беременность сопровождают нарушения и осложнения: в частности, возбудители заболевания могут поразить ткани плода, что приведет к его гибели. Нарушение развития эмбриона — еще одно возможное последствие беременности при эндометрите. Поврежденному эндометрию не хватает поступления крови из-за застоя: ткань не получает кислород, витамины, питательные вещества и не передает их эмбриону. Из-за этого ребенок может родиться с патологиями. Кроме того в несколько раз повышается вероятность рождения раньше срока, может нарушиться формирование плаценты, так что при планировании беременности следует немедленно начать лечение этого заболевания. В общей сложности выкидыши и бесплодие из-за хронического эндометрита связаны сразу с несколькими причинами: Поэтому перед планированием беременности необходимо пройти полный курс лечения от эндометрита: в таком случае вероятность забеременеть может возрасти до 100 %. В случае с ЭКО основная проблема связана именно с закреплением половых клеток в матке, поэтому для эффективности стоит сделать несколько попыток подсадить оплодотворенную яйцеклетку. Помимо приема препаратов необходимо поберечь себя: постараться исключить стрессы, ограничить физическую нагрузку и не поднимать тяжести. Хронический эндометрит: этиопатогенез, диагностика, клиника и лечение. Роль антифиброзирующей терапии |

| Сочетание приема антибиотиков и препарата на основе конъюгата гиалуронидазы в комплексном лечении больных хроническим эндометритом приводит к повышению клинической эффективности терапии вследствие увеличения биодоступности антибактериальных средств и нив Combination of antibiotic dosage and a medication based on hyaluronidase conjugate in complex therapy of patients suffering from chronic endometritis leads to increase of clinical efficiency of the therapy, due to increase of bioavailability of antibacterial medications and leveling of endometrium fibrosis and sclerosis. Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ), регистрируемые у 60–65% женщин репродуктивного возраста, чрезвычайно неблагоприятно влияют на их репродуктивную функцию, обусловливая развитие синдрома хронической тазовой боли — в 24%, бесплодия — в 40%, невынашивания беременности — в 45% и эктопической беременности — в 3% случаев [15]. Среди ВЗОМТ важная роль отводится хроническому эндометриту (ХЭ) [18, 25]. По данным разных авторов, распространенность ХЭ варьирует от 10% [1] до 85% [22], что обусловлено определенными трудностями диагностики, клинической и морфологической верификации этого заболевания. Частота встречаемости ХЭ имеет тенденцию к неуклонному росту, что связано с широким использованием внутриматочных средств контрацепции, а также с ростом числа абортов и различных внутриматочных вмешательств [19, 20, 27]. В 80–90% случаев ХЭ выявляется у женщин детородного возраста (средний возраст заболевших — 36 лет) и обуславливает у них нарушения менструальной и репродуктивной функций, приводя, в конечном итоге, к развитию бесплодия, неудачам в программах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и переноса эмбриона (ПЭ), невынашиванию беременности и осложненному течению гестационного процесса и родов [16, 31]. Большую роль в развитии ХЭ играют инфекционные агенты. На сегодняшний день ХЭ рассматривается как клинико-морфологический синдром, при котором вследствие персистирующего повреждения эндометрия инфекционным агентом возникают множественные вторичные морфологические и функциональные изменения, нарушающие циклическую биотрансформацию и рецептивность слизистой оболочки тела матки [20]. В 95% случаев ХЭ является первичным, развиваясь непосредственно в эндометрии за счет внедрения экзогенных штаммов микроорганизмов, передающихся половым путем, или размножения условно-патогенной микрофлоры в эндометрии после внутриматочных лечебных и диагностических манипуляций. Лишь в 5% случаев эндометрит носит вторичный характер, развиваясь при попадании инфекции в эндометрий из экстрагенитальных очагов гематогенным, лимфогенным или нисходящим путями [14]. Согласно современным представлениям, факторами риска развития ХЭ являются инвазивные манипуляции в полости матки (аборты, гистероскопия, диагностическое выскабливание, биопсия эндометрия, гистеросальпингография, введение внутриматочных контрацептивов, внутриматочная инсеминация, ЭКО и др.), послеродовые инфекционно-воспалительные осложнения, заболевания мочевыводящей системы, хронический сальпингоофорит в анамнезе, наличие какой-либо иной гинекологической патологии (миома матки, гипер- и гипопластические процессы эндометрия, полипы эндометрия и цервикального канала, чаще всего, железисто-фиброзные), а также перенесенные операции на органах малого таза [13, 20]. В основе современной классификации ХЭ лежат различные этиологические факторы этого заболевания, с учетом которых принято выделять неспецифический и специфический ХЭ [22]. В первом случае специфическая микрофлора в клетках слизистой оболочки тела матки не выявляется, а к развитию неспецифического воспаления в эндометрии предрасполагают длительная внутриматочная контрацепция, длительно нелеченый вялотекущий бактериальный вагиноз (восходящий путь инфицирования эндометрия), лучевая терапия органов малого таза, а также ВИЧ-инфекция. Специфический ХЭ может быть хламидийной, вирусной (вирус простого герпеса — ВПГ, цитомегаловирус — ЦМВ, энтеровирусы), бактериальной (возбудители туберкулеза, гонореи, менингита, сифилиса), микоплазменной, грибковой, протозойной (токсоплазма, шистосома) и паразитарной этиологии, а также может развиваться на фоне саркоидоза. По данным В. И. Краснопольского и соавт. (2004), спектр генитальной инфекции, выявленной при ПЦР-диагностике отделяемого из цервикального канала и полости матки у пациенток с ХЭ, включает в себя: хламидиоз — в 14,9% случаев, генитальный герпес — в 33,6%, уреаплазмоз — в 37,8%, микоплазмоз — в 11,6%, ЦМВ — в 18,9% случаев [9]. Важная роль в развитии ХЭ на сегодняшний день принадлежит облигатно-анаэробным микроорганизмам — бактероидам и пептострептококкам — в сочетании с микроаэрофилами — микоплазмами и гарднереллами, а также факультативно-анаэробным микроорганизмам, таким как эшерихии, энтерококки, стрептококки группы В [2, 13]. Так, при невынашивании беременности, ассоциированной с ХЭ, вирусно-бактериальная контаминация эндометрия выявляется у 55,8% женщин, тогда как чистая бактериальная обсемененность эндометрия верифицируется только у 12,3% пациенток, а моновирусная контаминация эндометрия, преимущественно ВПГ или ЦМВ, — у 31,9% женщин. Среди персистирующих вирусов в генезе ХЭ наибольшее значение имеют герпес-вирусные (ВПГ, Herpes zoster и ЦМВ), энтеровирусные (вирусы Коксаки А и В) и аденовирусные инфекции. По данным Л. С. Лазоревской и соавт. (1992), вирусы Коксаки А выявляются у 98%, Коксаки В — у 74,5%, энтеровирусы — у 47,1%, ЦМВ — у 60,8% и ВПГ — у 56,9% женщин с привычным невынашиванием беременности (ПНБ) [12]. К основным клиническим симптомам, выявляемым у пациенток с ХЭ, относятся маточные кровотечения циклического характера и/или перименструальные кровянистые выделения из половых путей, болевой синдром, диспареуния, серозные и гноевидные выделения из половых путей, значительно снижающие качество жизни женщин с этим заболеванием [1, 22]. Кроме того, длительное мало- или асимптомное течение ХЭ может привести к нарушению репродуктивной функции в виде ПНБ и бесплодия. Важно отметить, что при изолированном ХЭ без сочетанной гинекологической патологии в клинической картине заболевания преобладают нарушения менструального цикла и периодические тянущие боли в низу живота [16]. С другой стороны, при сочетании ХЭ с простой типичной гиперплазией эндометрия ведущими в клинической картине симптомами являются нарушения менструальной функции и невынашивание беременности, а у пациенток с ХЭ и железисто-фиброзным полипом эндометрия наиболее часто встречаются кровотечения по типу метроррагии и болевой синдром [16]. Болевой синдром при ХЭ выявляется у 33–89% женщин в виде периодических, реже постоянных, тянущих болей внизу живота и диспареунии [13, 16, 25]. Учитывая современные особенности течения ХЭ с преобладанием стертых форм заболевания, в последнее время все чаще основным клиническим признаком ХЭ является нарушение репродуктивной функции в виде бесплодия, включая неэффективность ЭКО, и ПНБ [1, 7, 23, 30]. Л. Н. Кузьмичев (2002) указывает на корреляцию ХЭ с высокой частотой неудач программ ЭКО и репродуктивных потерь в циклах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) [11]. По данным разных авторов, частота ХЭ у женщин с бесплодием колеблется от 12,3% до 60,4% [7, 8, 16, 23, 30], являясь единственной причиной бесплодия в 18,8% случаев [19]. Соотношение первичного бесплодия к вторичному у женщин с гистологически подтвержденным ХЭ составляет от 1:1,5 до 1:2,4 случая. У пациенток с несколькими неудачными попытками ЭКО в анамнезе частота выявления ХЭ достигает 80%, причем среднее количество неудач в программах ВРТ равно 3,1 ± 0,4 на одну женщину [19]. По данным Г. Т. Сухих и А. В. Шуршалиной (2010), ХЭ является единственной верифицированной причиной невынашивания беременности в 47,4–52,1% случаев [19], тогда как при ПНБ, по данным разных авторов, частота выявления ХЭ колеблется в диапазоне от 33% до 86,7% случаев вне зависимости от клинической картины прерывания беременности [15]. На начальных этапах течения ХЭ за счет наличия определенного компенсаторного механизма параметры рецептивности эндометрия сохраняются на достаточном для реализации репродуктивных задач уровне. Эффективность функционирования этого механизма определяется активностью иммунной системы, адекватностью стероидной регуляции, наличием сочетанной гинекологической патологии, а также характеристиками самого повреждающего агента. Длительная персистенция микробных агентов в эндометрии вызывает изменение антигенной структуры инфицированных клеток как за счет собственно инфекционных антигенов, включаемых в структуру поверхностных мембран, так и за счет образования новых клеточных антигенов, детерминированных клеточным геномом [10]. В результате развивается иммунный ответ на гетерогенизированные аутоантигены по типу реакции гиперчувствительности замедленного типа, приводя к появлению аутоантител и развитию хронической формы ДВС-синдрома [28]. Последнее вызывает возникновение локальных микротромбозов и инфарктов в области плацентации с последующей отслойкой плодного яйца/плаценты, что в совокупности с повреждающим действием самого инфекционного агента, гормональным дисбалансом и воздействием аутоантител приводит к срыву механизмов локальной резистентности, что клинически проявляется в виде патологии репродукции [15]. Нарушение механизмов локальной резистентности способствует персистенции микробных агентов в эндометрии, инициируя хроническое течение воспалительного процесса. Таким образом, причинами хронического течения (хронизации) воспалительного процесса в эндометрии являются: Важно подчеркнуть, что длительное течение ХЭ сопряжено с развитием вторичных морфофункциональных изменений эндометрия, заключающихся в активации склеротических процессов с повреждением экстрацеллюлярного матрикса, нарушением медиаторных межклеточных взаимодействий, изменением ангиоархитектоники ткани и развитием ее ишемии [19]. При этом в большинстве случаев при гистологическом исследовании эндометрия выявляется «неполноценная морфологическая картина ХЭ», а вследствие нарушенного иммунного барьера со временем часто происходит смена ведущего микробного агента в сторону преобладания условно-патогенной микрофлоры. Подобные особенности создают определенные трудности в решении вопроса о необходимости назначения антибактериальной терапии, особенно в тех случаях, когда выявление патогена в полости матки затруднительно. Остается актуальной и требует дальнейшего совершенствования с учетом современных знаний и возможностей проблема научно обоснованной терапии заболевания. Лечение ХЭ должно быть комплексным, этиологически и патогенетически обоснованным, поэтапным и базироваться на результатах максимально тщательного и точного обследования состояния эндометрия. Большинство ученых сходятся во мнении о целесообразности проведения комплексной терапии ХЭ в два этапа [20, 21]. Сущность первого этапа заключается в элиминации повреждающего эндометрий микробного фактора и/или снижении активности вирусной инвазии посредством проведения этиотропной терапии антибиотиками широкого спектра действия, анаэробными средствами и/или противовирусными препаратами. При стерильных посевах эндометрия или невозможности проведения микробиологического исследования у пациенток с признаками ХЭ допустимо проведение эмпирической антибактериальной и противовирусной терапии препаратами широкого спектра действия со сменой групп препаратов в течение нескольких курсов в случае необходимости. Цель второго этапа лечения ХЭ заключается в восстановлении морфофункционального потенциала эндометрия путем устранения результатов вторичных повреждений ткани — коррекции фиброзирующих и склеротических процессов, последствий ишемии, восстановлении гемодинамики и активности рецепторного аппарата эндометрия. Характер терапии ХЭ на данном этапе зависит от морфологического состояния эндометрия и наличия сочетанной гинекологической патологии. Первый аспект сводится к выраженности воспалительной реакции и наличию обширных участков склероза и/или атрофии в эндометрии, что определяется длительностью течения ХЭ и приводит к нарушению рецептивности эндометрия при продолжительности заболевания более 2 лет [20]. Несмотря на разнообразие предлагаемых вариантов фармакологической коррекции, лечение ХЭ сопряжено со значительными методическими и практическими трудностями. ХЭ характеризуется нарушением ангиоархитектоники эндометрия, в частности, имеет место склерозирование стенок сосудов и образование периваскулярного склероза вокруг спиральных артерий и в базальных отделах эндометрия, что приводит к развитию ишемии эндометрия. По данным ряда авторов [21], в патогенезе нарушения ангиоархитектоники при ХЭ имеют значение хроническое воспаление с повреждающим действием воспалительного инфильтрата, патологическая регенерация и склероз, связанный с действием провоспалительных цитокинов [17]. Одним из грозных осложнений ХЭ является синдром Ашермана. Синдром Ашермана — комплекс симптомов нарушений менструальной и детородной функций, обусловленных внутриматочными синехиями. Внутриматочные синехии образуются вследствие травматизации слизистой оболочки матки, чаще при лечебно-диагностических выскабливаний стенок полости матки, аборте, особенно на фоне ХЭ. Выраженный спаечный процесс приводит не только к деформации полости матки, а иногда облитерации всей полости, при этом эндометрий подвергается атрофическим изменениям и, как следствие, развиваются вторичные аменорея и бесплодие. Появление вышеуказанных симптомов у женщин, перенесших внутриматочное вмешательство, позволяет предположить синдром Ашермана, для которого характерна отрицательная проба с эстрогенами и прогестероном — отсутствие менструальноподобного кровотечения. Эффективным диагностическим методом исследования является гистероскопия, позволяющая четко визуализировать внутриматочные синехии, деформацию или облитерацию полости матки. Лечение больных с синдромом Ашермана оперативное, проводят рассечение синехий под контролем гистероскопа с последующим введением в полость матки внутриматочного контрацептива, далее назначается антифиброзирующая и циклическая гормональная терапия с тем, чтобы подавить патологический рост соединительной ткани и провести стимуляцию функциональной активности эндометрия. После 3–6 месяцев консервативной терапии внутриматочный контрацептив удаляется. С целью повышения клинической эффективности комплексной терапии ХЭ необходимо четкое понимание механизмов нарушения иммунного гомеостаза, патологического роста соединительной ткани, фиброзирования и склерозирования при хроническом воспалительном процессе эндометрия с целью осуществления терапии, направленной на коррекцию указанных процессов, являющихся одним из ключевых звеньев патогенетической цепи, приводящих к нарушению репродуктивной функции при ХЭ. Главные компоненты внеклеточного матрикса рыхлой соединительной ткани — протеогликаны, гликопротеиды, волокна соединительной ткани и другие гликоконъюгаты. Наиболее широко представленным компонентом в составе внеклеточного матрикса соединительной ткани из гликоконъюгатов является гиалуроновая кислота, которая синтезируется в основном фибробластами. Гиалуроновая кислота — несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной ткани и являщийся одним из основных компонентов внеклеточного матрикса. Гиалуроновая кислота деградируется семейством ферментов, называемых гиалуронидазами — термин был впервые предложен еще в 1940 г. Karl Meyer. В организме человека существуют, по меньшей мере, семь типов гиалуронидазоподобных ферментов, некоторые из которых являются супрессорами опухолеобразования. Гиалуронидазы обладают способностью увеличивать проницаемость тканей за счет снижения вязкости мукополисахаридов, входящих в их состав, так, например, тестикулярная гиалуронидаза, содержащаяся в сперматозоидах, способствует процессу оплодотворения яйцеклетки. Следует отметить, что компенсаторное повышение активности гиалуронидазы происходит при воспалении, отеке, а потеря активности гиалуронидазы приводит к накоплению гиалуроновой кислоты, что в свою очередь приводит к фиброзу и склерозу. Фиброз представляет собой универсальный процесс, основу которого составляет накопление протеинов внеклеточного матрикса и уплотнение соединительной ткани с появлением рубцовых изменений, возникающее, как правило, в результате хронического воспаления, а склероз — замена паренхимы органов плотной соединительной тканью, то есть уплотнение органов, вызванное гибелью функциональных элементов и заменой их фиброзной тканью. Среди наиболее распространенных причин патологического фиброза и склероза главное место занимают воспалительные процессы, особенно те, которые связаны с хроническим воспалительным процессом, обусловленным как инфекционными, так и неинфекционными факторами. Ключевым механизмом формирования продуктивной фазы воспаления является стимуляция фибробластов, как продуктами деструкции соединительной ткани, так и цитокинами, синтезируемыми макрофагами и другими продуктами деструкции соединительной ткани. Хронический воспалительный процесс приводит к нарушению функции клеток и межклеточного вещества соединительной ткани и в итоге гиперплазии (патологический рост) соединительной ткани. Следует отметить, что воспаление, завершающееся гиперплазией соединительной ткани, всегда протекает на фоне нарушения функций иммунной системы — ослабления или гиперактивности иммунного ответа. При гиперактивности иммунной системы активированные фагоциты усиленно продуцируют провоспалительные цитокины — мощные стимуляторы функции фибробластов. Фагоцитирующие клетки «выбрасывают» в окружающую среду и свободные радикалы, которые, уничтожая инфекцию, повреждают также и нормальные ткани. В случае ослабленной иммунной системы развивающееся хроническое воспаление также сопровождается повреждением тканей, что активирует продуктивную фазу воспаления и ведет к развитию патологического роста соединительной ткани. Вызванный иммунными нарушениями системный воспалительный процесс составляет общий и главный стержень диффузных болезней соединительной ткани. Большую роль в воспалении играет процесс оксиадтивного стресса и перекисного окисления липидов, возникающих с самого начала и сопровождающих постоянно воспалительный процесс. Мембраны иммунокомпетентных клеток повреждаются при активации перекисных процессов в первую очередь. В частности, лимфоциты, включенные в воспалительный процесс, меняют свои функции и начинают активно продуцировать фактор роста фибробластов, благодаря которому происходит усиленная пролиферация фибробластов, активируется продукция коллагена (Серов В. В. и соавт., 1981). Таким образом, становится очевидным, что подавление фиброзообразования — одна из первоочередных задач терапии фиброзирующих процессов при хроническом воспалительном процессе эндометрия, помимо коррекции иммунитета и микроциркуляции. Коррекция иммунитета и микроциркуляции, усиление антиоксидантной защиты, в свою очередь, также оказывают непрямой антифиброзирующий эффект. Антиоксиданты способны приводить к торможению активации и пролиферации фибробластов, снижая активность реакции пероксидации в клеточных мембранах, уменьшая накопление фибриллярных коллагенов 1-го и 3-го типа и протеинов внеклеточного матрикса. Среди прямых антифибринозных средств основными ферментными препаратами являются коллагеназа и гиалуронидаза, активность которых может быть подавлена тканевыми ингибиторами металлопротеиназ. Гиалуронидаза является основным ферментом, гидролизующим крупномолекулярные компоненты внеклеточного матрикса, включая не только гиалуроновую кислоту, но и другие крупные молекулы внеклеточного матрикса соединительной ткани. Анализ данных литературы подтверждает, что наиболее распространенным способом воздействия на соединительную ткань с целью предупреждения ее гиперплазии является деполимеризация внеклеточного матрикса ферментами типа гиалуронидазы. Одной из главных причин низкой эффективности при назначении гиалуронидазы является наличие в организме большого количества ингибиторов фермента. Филогенетически в организме выработалось большое количество ингибиторов гиалуронидазы. Продукты гидролиза матрикса (протеогликаны и гликозаминогликаны) и структурных элементов соединительной ткани — коллагеновых волокон — являются стимуляторами синтеза этих же соединений. В связи с тем, что гиалуронидаза (препараты) имеют ряд серьезных недостатков, а именно: реактогенность, термолабильность, быструю инактивацию в крови многочисленными ингибиторами, необходимость назначения длительными курсами, развитие аллергических реакций, назрела необходимость создания препарата, лишенного указанных недостатков. Решение проблемы стабилизации фермента, блокирования ингибиторов гиалуронидазы и развивающейся воспалительной реакции было найдено А. В. Некрасовым (2006) путем создания полифункционального фармакологического средства Лонгидазы, представляющего собой конъюгат гиалуронидазы с высокополимерным носителем — азоксимера бромидом (сополимер N-оксида 1,4-этиленпиперазина и (N-карбоксиметил)-1,4-этиленпиперазиний бромида). Благодаря химической связи гиалуронидазы с азоксимера бромидом препарат становится защищенным от действия ингибиторов, образующихся в воспалительном очаге, в течение длительного времени сохраняется его ферментативная активность, уменьшается число побочных реакций при ведении Лонгидазы. Лонгидаза по механизму действия существенно отличается от всех аналогичных препаратов, имеющих в своей основе гиалуронидазу. Эффективность Лонгидазы на всех стадиях, начиная от воздействия на организм повреждающего фактора и заканчивая стадией развития фиброза, доказана экспериментальным путем (Иванова А. С. и соавт., 2008). Лонгидаза инактивирует цитотоксические свойства химических агентов, защищая тем самым клетки от повреждения. Положительное действие Лонгидазы на этом этапе заключается в следующем: Описанные свойства Лонгидазы обуславливают ее высокий терапевтический эффект, способность препарата не только тормозить развитие продуктивной фазы воспаления, но и вызвать обратное развитие сформировавшейся патологической соединительной ткани (фиброза, спаек, склеротических образований). Важно отметить, что Лонгидаза не повреждает нормальную соединительную ткань, а вызывает деструкцию измененной по составу и структуре патологической соединительной ткани. Лонгидаза не обладает антигенными свойствами, митогенной, поликлональной активностью, не оказывает аллергизирующего, мутагенного, эмбриотоксического, тератогенного и канцерогенного действия. При клиническом применении Лонгидазы не отмечено местных и системных пробочных реакций. Лонгидаза рекомендуется к применению в составе комплексной терапии для лечения заболеваний, сопровождающихся ростом соединительной ткани, для воздействия на гранулематозно-фиброзный процесс. Рекомендуемые дозировки 3000 МЕ суппозитории для вагинального и ректального применения курсом от 10 до 20 введений. Схема ведения корригируется в зависимости от тяжести, стадии и длительности заболевания: свечи вводятся через день или с перерывами в 2–3 дня. Лонгидаза имеет выраженные преимущества по сравнению с ферментативным аналогом — препаратами на основе гиалуронидазы. Полученные данные свидетельствуют о том, что Лонгидаза является принципиально новым полифункциональным фармакологическим средством, способным подавлять острую фазу воспаления, останавливать реактивный рост соединительной ткани и вызывать обратное развитие фиброза, то есть проявляет целый комплекс фармакологических свойств, направленных на коррекцию сложнейших ауторегуляторных реакций соединительной ткани. Как известно, транспорт антибактериальных препаратов и других лекарственных средств в эндометрий при его хроническом воспалении значительно затруднен, прежде всего, вследствие гиперплазии соединительной ткани, а также гемодинамических и микроциркуляторных нарушений в эндометрии (венозный стаз). Увеличение биодоступности лекарственных средств, в частности при ХЭ, возможно при применении протеолитических ферментов, в частности гиалуронидаз. Сочетание приема антибиотиков с препаратом Лонгидаза в комплексной лечении больных с ХЭ приводит к значительному повышению клинической эффективности проводимой терапии, вследствие как увеличения биодоступности антибактериальных средств, так и нивелирования фиброза и склероза эндометрия, которые являются основными причинами нарушения репродуктивной функции у данной категории пациенток. Таким образом, проведение комплексной патогенетически обоснованной терапии ХЭ способствует повышению клинической эффективности лечения. К критериям эффективности лечебных мероприятий при ХЭ относятся: полное купирование клинических симптомов заболевания в сочетании с элиминацией патогенной микрофлоры из полости матки на фоне нормализации в эндометрии уровней иммунокомпетентных клеток, провоспалительных цитокинов; восстановление микроциркуляции эндометрия; улучшение реологических свойств крови; снижения интенсивности процессов фиброзирования, склерозирования и стабилизации компонентов экстрацеллюлярного матрикса. Заключительным успехом лечения ХЭ является восстановление репродуктивной функции с последующим наступлением беременности и нормальным течением гестационного процесса. Литература А. Л. Унанян, доктор медицинских наук, профессор ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, Москва

| |