Как сделать диораму с машиной

Технология диорам Часть 1

Доброго времени суток, уважаемые пользователи проекта МоделистЪ — Путь к Мастерству.

С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!

Диорама по своей сути является квитэссенцией модельного мастерства. И не только модельного строго говоря. Чтобы сделать хорошую диораму нужно обладать широким спектром теоретических знаний: от художественных до материаловедения.

Именно поэтому диорама дает наиболее масштабное удовольствие от работы. Как от процесса, так и от законченного результата.

Но как правильно строить диораму? С чего начинать построение композиции? На что нужно обращать внимание в первую очередь?

Обо всем этом можно узнать из учебного пособия «Технология диорам». Это Тамиевская книга, переведенная Оксаной Дубининой специально для журнала стендового моделизма «Стендмастер». Журнал насколько я понимаю, уже не издается. А жаль…

Хорошее было начинание. Но как и любое дело оно требует финансовых вложений. А их наверно и не нашлось.

Но как бы там ни было, уважаемые коллеги, я предлагаю вам ознакомиться с первой частью этого очень интересного учебного пособия.

| Журнал: Стендмастер №1 |

| Статья: Технология диорам |

Мир диорамы

Диорама — это мир, созданный великолепными, мастерски выполненными моделями.

Сначала диорама представляла собой изображение в перспективе, расположенное в ящике. Смотреть на нее можно было только с одной стороны. Это центр симметрии, взятый из панорамы, но ее можно рассматривать с любого угла, при условии нахождения в центре панорамы. К диорамам также можно отнести экспозиции чучел животных в музеях.

Современная диорама отличается от диорамы в ящике тем, что на нее можно смотреть с любой стороны. Поэтому при ее изготовлении нужно с большим реализмом делать все элементы, которые будут видны зрителю. К тому же при фото- или киносъемке этот принцип является залогом достоверности изображения.

Замысел диорамы

Когда речь идет об изготовлении диорамы, что является самым важным? Технология изготовления? Умение моделировать человеческие фигуры? А, может быть, это хорошее знание истории и накопленный фактический материал?

|

Разумеется, чем выше мастерство и больше знаний, тем совершеннее диорама. Однако нельзя не отдать должное и самому замыслу. Что может получиться при его осуществлении в ограниченном пространстве?

Вначале образ очень расплывчат и неясен, но когда он обретает определенные черты, для его осуществления необходимы всевозможные инструменты и материалы. Только при их помощи можно реализовать замысел и изготовить настоящие произведения искусства, способные удивлять. И, конечно же, не обойтись без исследований эпохи, воссозданной в моделях. Ведь только диорама с ее трехмерным пространством заключает в себе информацию, которую нельзя получить по плоским фотографиям и иллюстрациям.

План диорамы

Наверное, многие не знают, с чего начинать изготовление диорамы. Некоторые начинают воплощение замысла с готовых макетов, пытаясь построить диораму путем их комбинирования. Однако если присмотреться к превосходным произведениям в жанре диорамы, то становится понятно, что они выполнены путем тщательных расчетов.

Определение пространства, выбор транспортных средств, их размещение, мимика и жесты человеческих фигур, аксессуары, деревья, здания — все это тщательно подбирается для того, чтобы воссоздать законченную сцену, имеющую единый смысл.

|

|

|

Важно все существующие факторы привести во взаимное соответствие. Это можно сравнить с постановкой сцены в спектакле или фильме, и, наверное, это самый прекрасный момент в изготовлении диорамы.

Однако как же сделать эту постановку по-настоящему хорошей? Сначала составляется план. В первую очередь надо четко определить, что именно мы собираемся изготовить, зная при этом, что возможности, касающиеся времени, безграничны.

|

|

|

Эпоха? Место? Событие? Если уже есть эскиз, то мы имеем дело с конкретным решением, а если нет, то очень часто тему можно найти во время просмотра альбомов с фотографиями или сборника с накопленным материалом.

Итак, если тема найдена, то, начиная изготавливать диораму, важно придать законченную форму идее и сделать необходимые заметки и эскиз. Это и можно считать стартом в построении диорамы.

Для выполнения ориентировочной расстановки возьмем в качестве примера изготовления диорамы события на линии фронта во Франции в последние месяцы второй мировой войны. Здесь основной темой выступает «напряжение». Точно схватим изображение на эскизе и еще раз тщательно изучим незаконченную пока еще схему.

Это — начало операции.

Изготовление деталей диорамы

После того как определены тема и детали диорамы, необходимо решить, в каком пространстве она будет заключена. Для этого соединим все детали диорамы: здания из картона и транспорт, по мере необходимости меняя их местами. Нужно правильно ухватить плотность трехмерного пространства и расстояние, чтобы получилась конкретная композиция с четко обозначенной темой.

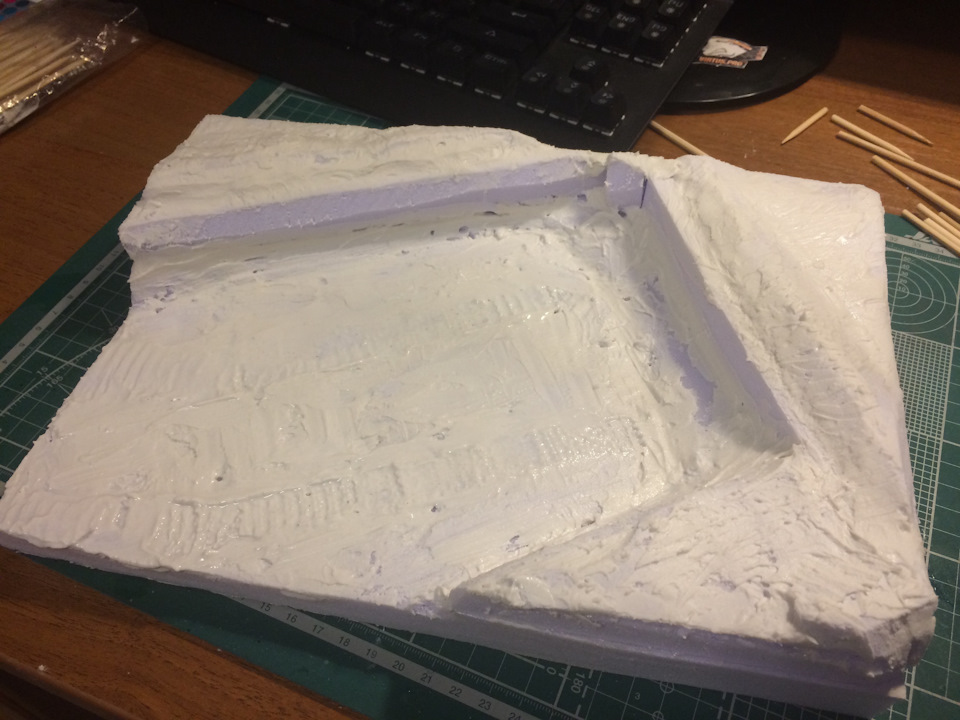

Важным моментом во встрече «Хорьха» и «Пантеры» является напряженность ситуации, передающая замысел диорамы. Для этого нужна минимальная поверхность под здания и деревья. Осуществляем все это на практике, расположив детали на пенопласте толщиной 8 см, как показано на фотографии 2. В общих чертах сделаем наклон поверхности так, чтобы корпуса «Хорь¬ха» и «Пантеры» наклонились навстречу друг другу. Резать пенопласт удобнее всего ножом с длинным гибким лезвием. На этом этапе примерьте машины к поверхности еще раз в полном соответствии с эскизом.

Покроем глиной пенопласт для создания поверхности земли. Пока покрытие не успело высохнуть, придадим поверхности земли нужную выразительность. Надавливая рукой на гусеницы и катки, делаем колею, как показано на фотографии 3. Но перед этим надо закончить с расположением катков «Пантеры». Когда детали подвески танка и автомобиля приведены в нужное положение, необходимо проверить, насколько хорошо все прилегает к земной поверхности.

|

Что касается хода подвески, то его нужно делать одновременно с устроением поверхности земли. Это делается наложением гусениц «Пантеры» на поверхность пенопласта, уже покрытого слоем глины. Собственный вес настоящего танка сорок пять тонн, и поэтому изрядное погружение гусениц в грунт выглядит очень естественно. Наложив глину, попробуйте установить машину еще раз. После этого пульверизатором разбрызгиваем воду и медленно сушим, во избежание трещин нужно следить, чтобы воды было не слишком много.

До полного высыхания глины набросайте сверху щебня. После ее затвердения, чтобы предохранить от возможного осыпания, необходимо воткнуть несколько булавок, отступив на несколько милли-метров от края пенопласта. Наждачной бумагой соскоблим лишнюю глину. Если с поверхностью земли закончено, то теперь самое время посадить покрашенные заранее траву и деревья. Трава сделана из распущенной веревки, порезанной на отрезки длиной около 1 см, как на фотографии 6.

|

Чтобы прикрепить траву к земной поверхности непосредственно на пенопласт налить клей, распределив его слой по поверхности. Проделав отверстия в пенопласте, пучками воткнем туда кусочки веревки. Затем верхний край травы можно постричь ножницами для более достоверного вида.

Что касается деревьев, то нужно подобрать корень настоящего дерева и в таком виде использовать. После прямого попадания снаряда деревья ломаются вместе с постройками. В соответствии с эскизом устанавливаем деревья, а вокруг корней подсыпаем земли, закрепляя все это клеем. Излишек земли удаляем воздухом из пульверизатора.

Конструирование «Пантеры»

Установив первоначальное положение «Пантеры» и «Хорьха» и определив план в целом, как показано на фотографии 1, можно начинать их доработку. Сначала это может вызвать ощущение дискомфорта, но надо снова и снова подгонять все детали транспортных средств и неровности поверхности друг к другу. Попытаемся сконструировать «Пантеру» в диораме с такой же достоверностью, как в музеях и на выставках.

Чтобы придать серьезное значение происходящему действию, в нашем случае хорошо бы внешний вид машин сделать потрепанным. Это придаст диораме исторический реализм. Корпуса машин покрываются камуфляжной краской последних месяцев второй мировой войны.

|

Схема сборки подвески «Пантеры» показана на рисунке внизу. Теперь перейдем к установке гусеницы. В местах естественных провисов надо прижать ее к каткам с помощью лески или булавок.

Вмятины на маске пушки, свидетельствующие о боевых повреждениях, можно сделать, надавив горячим ножом. Поверхность надо выполнить в металлическом цвете, сделав акцент на ржавчине красноватого цвета. Повреждения также получали и крылья танка, которые легко гнулись.

|

Чтобы получить нечто подобное листовой стали, нужно соскоблить ножом обратную сторону крыльев до толщины наждачной бумаги, нагрев сушильным прибором и согнув пальцами. Чтобы не было отпечатков пальцев, воспользуйтесь тонкими перчатками. Затем сделаем отверстия в выхлопных трубах с помощью сверла. Масляный нагар вокруг решетки мотора покажем с помощью красно-коричневой краски. В заключение покрасим катки в темно-желтый цвет.

Сообщества › Клуб Моделистов › Блог › Это вы можете: диорама в масштабе 1:35

Доброго дня, эксперты!

В былое время на центральном телевидении транслировалась такая вот передача «Это вы можете». Рассказывалось в ней о различного рода народных умельцах, которые выделывали разные штуки, коих не выпускала промышленность. Но слоган был именно такой: «Это вы можете». Именно под этим слоганом решил я сотворить диораму. До того диорамы «по-большому» не делал. Вообще. Так что — это мой диорамный дебют. Но, могу сказать: «Это вы можете».

Попробую пошагово показать, с чего всё начиналось:

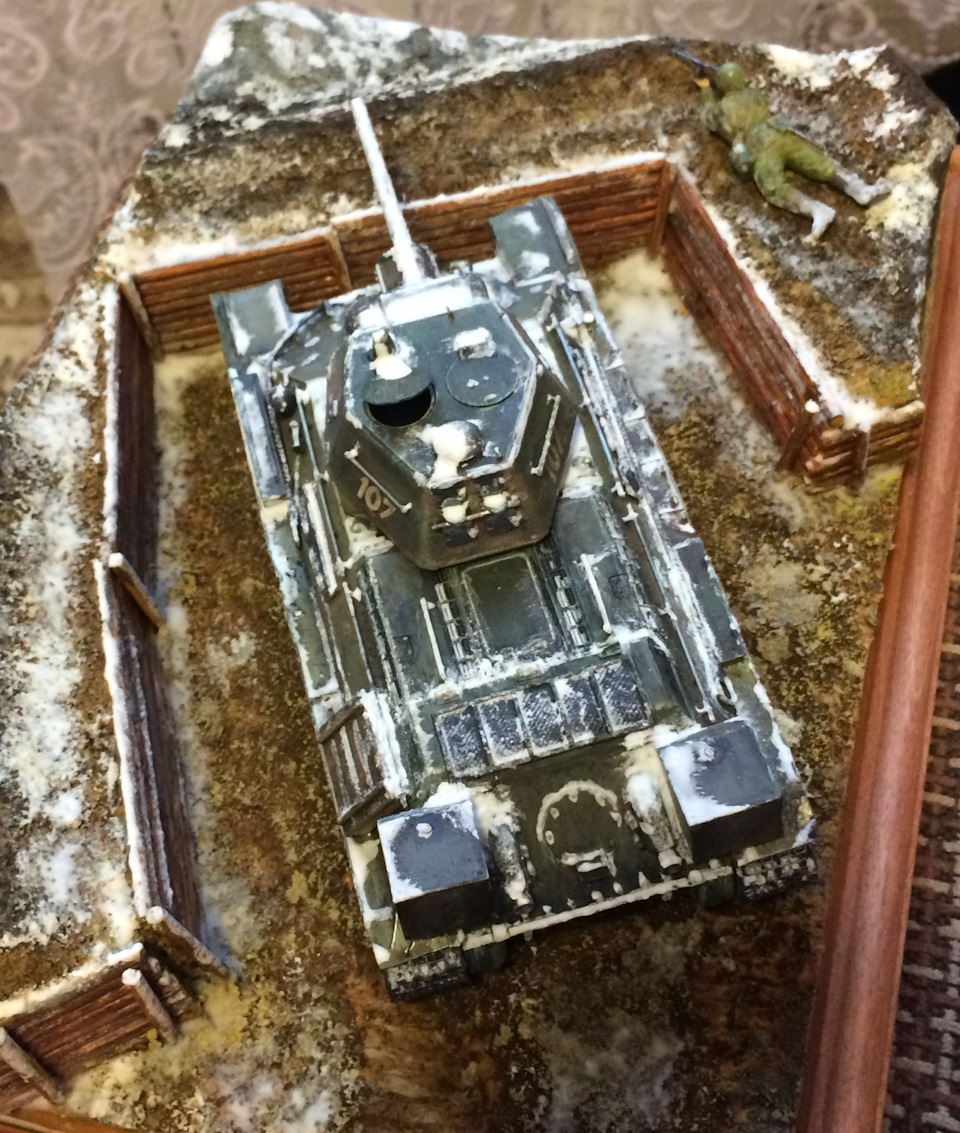

1. В очередной командировке в Якутск — дело было вечером, делать было нечего. Со скуки зашёл в магазин и прикупил модель танка Т-34/76 от «Звезды». Да-да, на виниловых гусеницах. В масштабе 1:35. Аэрографа тогда у меня не было. Красить решил кистями. Получилось что-то такое:

Но я был доволен: сто лет не брался за модельки. Нет, я, конечно, помогал ребятёнку делать итоговую работу. Но мой вклад в неё был минимальным и на тутошний результат не оказывал никакого влияния. Скорее, даже мне пришлось консультроваться у ребятёнка об этапах моделирования.

Так вот, идея с танком была проста: сделать «уставшую» машину, пережившую не один экипаж. Потыкал в неё иголками. Погнул надгусеничные полки. Гусеницы оставил виниловые — лень было возиться с наборными. Да и вообще, решил всё оставить, что называется «изкоробки». Вот только с принятой концепцией — следовало сделать башню иного тона. Ну, как если бы она менялась на исправную, но с другого танка. Тогда же перевёл декали.

Благодаря советам мудрых гуру я смог поверить своим глазам, что декали выглядят чужими. Слишком ярко на замызганной модели. Нашёлся добрый человек, который вместо критики дал дельный совет, как их состарить. Но тут события так закрутились, что два года даже думать о моделях некогда было, не то, чтобы их дорабатывать.

За это время я обзавёлся аэрографом. И вволю поупражнялся на этой модельке, решив: «Да и Фердинанд с нею»!

Затёр яркие пятна декалей. Залакировал. Добавил смывки. Перекрасил гусеничные траки на лобовой плите. Покарсил гусеницы. Оказалось, они хоть и виниловые, но акрилом окрашиваются.

И затолкал модель на полку. По непонятной случайности там же оказались танкисты из другого набора. Разумеется, решил похохмить: танкисты — с «Калашниковыми», а танк, явно, более ранний. Но, видимо, это меня и навело на мысль «Негоже модели одной прозябать».

С тем и взялся думать о диораме.

Просмотрел не одну сотню снимков. Не один вечер провёл за чтением мудрых споров на форумах. А потом плюнул и со словами: «Я художник, я так вижу» — поехал в строительный магазин за пенополистиролом и деревянной рамкой для основания. Акриловых красок, ПВА и акриловой же шпаклёвки у меня имелось в избытке — после ремонта оставались.

В первую очередь понял, что на диораме обязательно должны быть люди — это оживляет композицию. И число их должно быть нечётным.

Пришлось ехать за пехотинцами. Тут, как оказалось, тоже подвох: нужных наборов не оказалось — пришлось выбирать из того, что есть. Из «набора-что-есть» выбрал автоматчика. Но тут возник очередной вопрос: до каких пор выкатывать детализацию фигурки? Пошёл на улицу — рассматривать людей. Выяснил, что с расстояния в 35-40 метров уже не видно ни цвет глаз, ни бровей. Видны только пятна в глазных впадинах, на щеках, блики на скулах. Кстати, пальцы — если не растопырены — тоже не видны. (Если что — у меня дальнозоркость, на такой дистанции я вижу хорошо). Значит, обойдёмся без мелких деталюшек — обозначим всё игрой света и тени.

Теперь осталось придумать: куда ж того автоматчика пристроить?

Ну, если так, то возле танка стрелку нечего делать. Хотя, если его, танк, спрятать в окоп, то почему бы рядом не пристроить автоматчика? Типа, такая оборона.

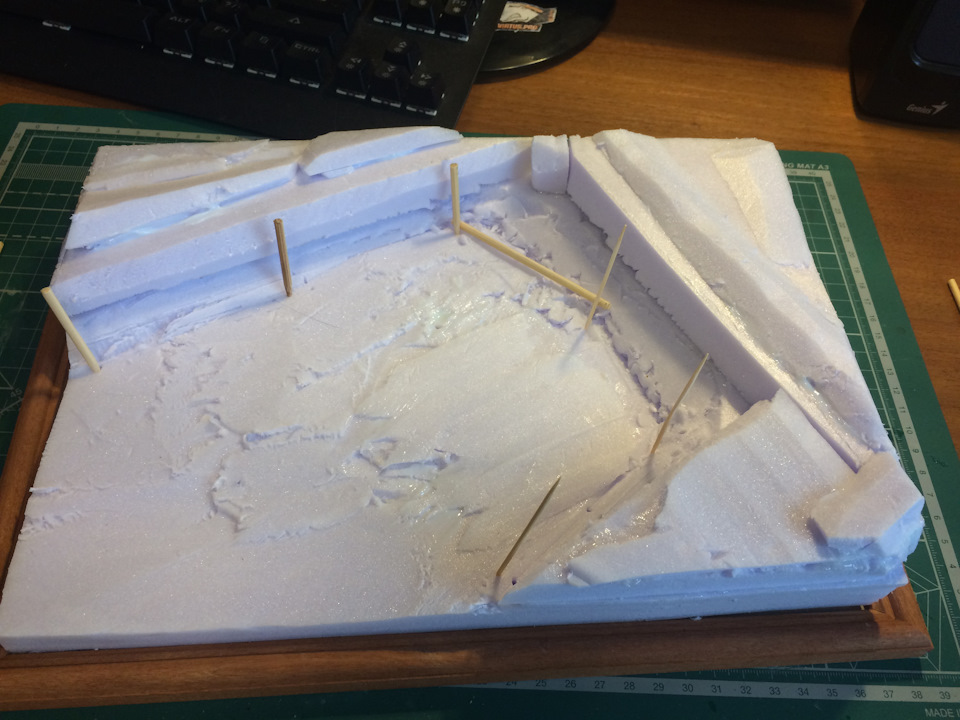

Вырезал из пенополистирола подходящее по размерам основание. Понял, что впадины на нём делать — ещё тот геморрой. Лучше формировать из гипса. Но ведь то, что нельзя вырезать — можно нарастить. Сформировал контур окопа. Из обрезков — вылепил бруствер. Пришлось перечитать воинское наставление по окапыванию в бою и на отдыхе. Узнал много про брустверы.

Понял, что взял маленькую рамку: для масштаба 1:35 формата А4 хватает впритык. Учту на будущее. Искал фото вкопанных танков. Нашёл буквально вкопанных — одна башня из земли торчит. На глаза попалось фото долговременной оборонительной линии. Много думал.

Решил попробовать то же самое — но в масштабе. Сделал разбивочный план. Понял, что зубочистки для жердей — короткие, а для брёвен слишком тонкие.

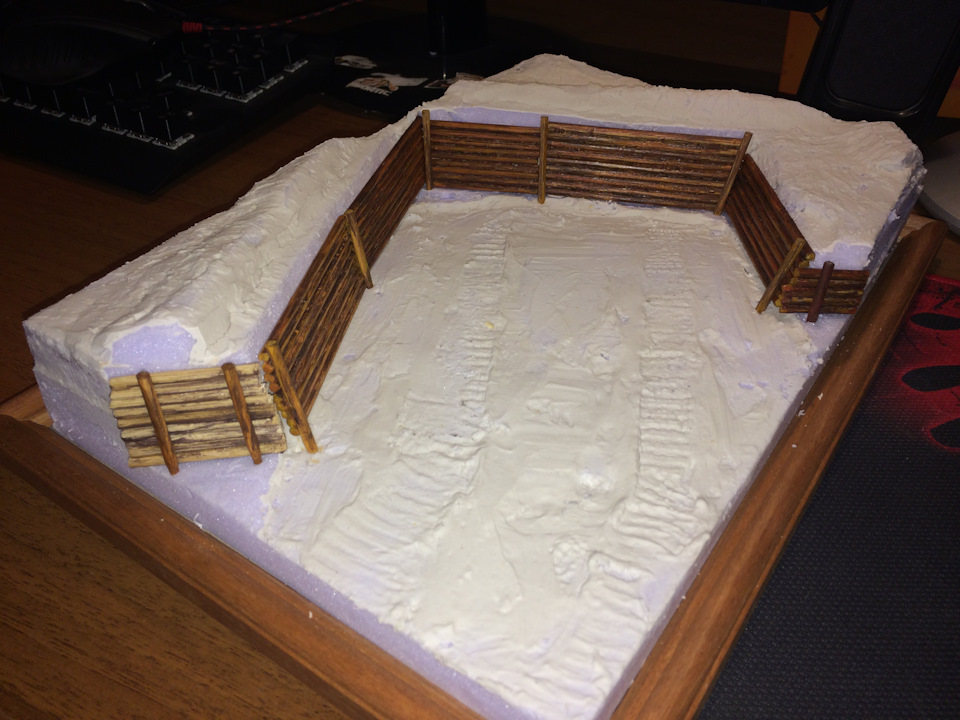

Утащил у супруги набор кулинарных шпажек. Оказалось, трёхмиллиметровые шпажки хорошо походят на молодые сосенки. Собрал щиты из «брёвен».

Разглядел, что солдат — в валенках, ватных штанах и фуфайке. Где были мои глаза, когда я покупал этот набор? Зимнюю диораму мне делать не хотелось. Решаю сделать позднюю осень.

Основание зашпаклевал акриловой шпаклёвкой. Пока она не высохла — «прошагал» по ней танком, чтобы оставить следы от гусениц. Вроде, правдоподобно. Но шпаклёвка, высыхая, усаживается коромыслом. Да ещё и трескается. Да и ладно! Я с работы натаскал жмыха от кофе-машины. Засыплю основание жмыхом — под землю, никто и не увидит.

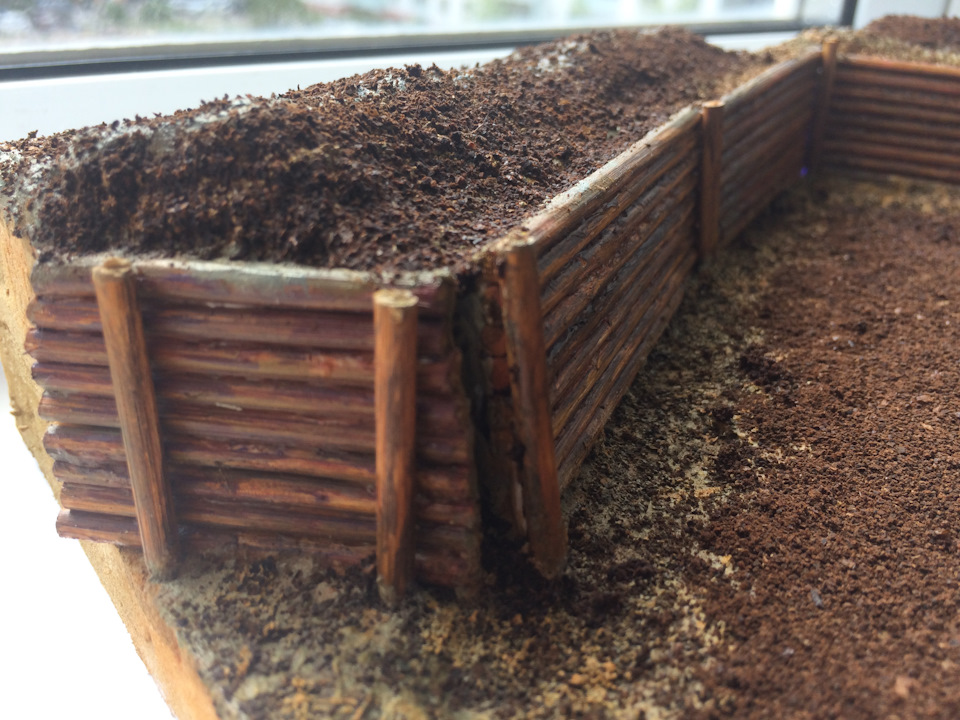

Кстати, красить дерево под-дерево — та ещё веселуха. Приходится делать несколько слоёв, иначе имитация коры не получается.

Покрасид основание акриловыми красками. Хорошо — под окнами развернулась стройка: роют котлованы, грунт складывают в кучи. Можно бегать от модели к окну и сравнивать степень реалистичности. Для пущего эффекта посыпаю основание молотым кофе.

Очередная засадиловка: кофе не желает окрашиваться акрилом — после высыхания проступает коричневый цвет жмыха. Приходится красить очень насыщенной краской.

В качестве образца для подражания служило вот это фото:

Но, повторюсь, тут выкатился вопрос: чего пехотинец в валенках лежит на земле? Да, в октябре выдают зимнее обмундирование. Но хотелось бы ясности сразу при взгляде на композицию. Добавление жёлтого и пепельного цветов в окраску основания эффекта не возымело. Оставалось только запорошить основание, словно ночью прошёл первый снег, который слегка сдувал ветер.

Снег имитировал по классической схеме: ПВА + сода. Кстати, хороший снег получается. Для зимних диорам — самое то. С лёгким снегом — позёмкой — немного сложнее: там края должны быть очень тонкими, да ещё и выходить косами, по ветру.

Экспериментировал и с клеем, и с количеством соды. Оказалось, всё дело в диаметре кисти. Ну, и пигменты, как оказалось, могут неплохо помочь.

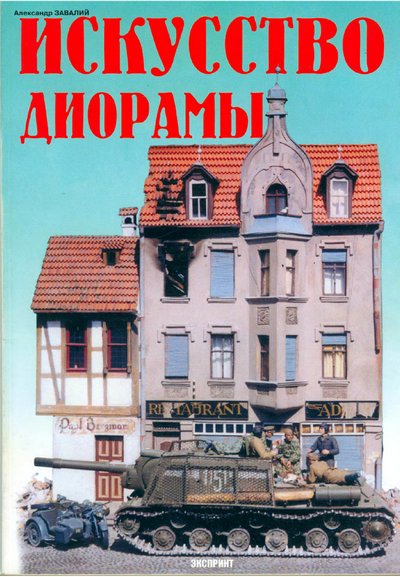

Искусство Диорамы. Часть 2

Автор: Александр Завалий

Как сделать основание для диорамы?

Содержание:

Выбор композиции

Если диорама, как вид искусства, существует давно, то её младшая сестра, мини-диорама или то, что мы, моделисты, понимаем под этим словом, родилась, развивается и «взрослеет на наших глазах». И ту и другую мы называем одним термином, а между ними существует весьма существенное принципиальное отличие. И дело не в размере. В «макро»-диораме сданным художественным объектом является живописное полотно, а в «мини» непосредственно сама объемная композиция, наличие же живописного или фотозадника не предполагается! Те редкие случаи, когда он все-таки применяется, не являются, на мой взгляд, убедительными и обоснованными. Чтобы написать хороший живописный фон надо иметь незаурядный, художественный талант и профессиональное образование. В живописи неграмотность ничем не замаскируешь, и любое дело надо делать или хорошо, или никак!

Науке построения произведения из отдельных частей (компонентов) и соотношении их между собой, т.е. композиции, учат, и не один год, в художественных и архитектурных институтах, но можно начать хотя бы с нескольких простейших правил. Следуя им, вы избежите характерных ошибок, которые порой колют глаз даже на солидных выставках, а потом еще и тиражируются в печати.

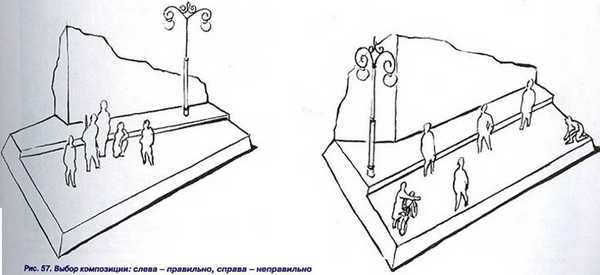

Правило первое: ни один объект нашей диорамы не должен повторять направлении сторон основания подставки (рис. 57.57а).

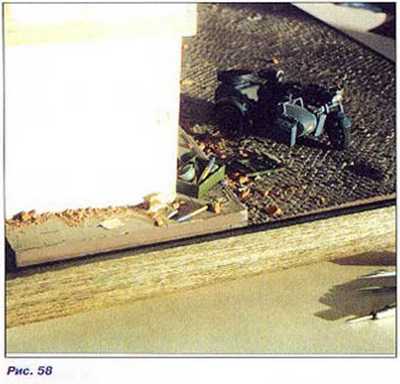

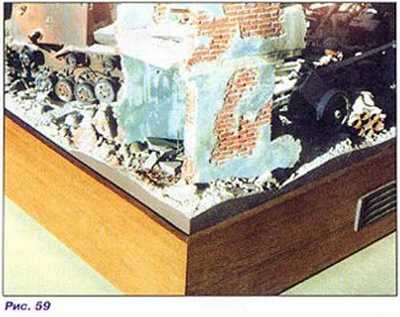

В соответствии с ним следует избегать таких вариантов размещения, когда какое-либо сооружение «выходит» точно из угла основания (рис. 58,59). Одиноко стоящий объект, имеющий доминирующую высоту (башня, дерево.столб), нельзя располагать в геометрическом центре (на пересечении диагоналей). Такую «математическую правильность» следует нарушать, смещая предмет в ту или другую сторону. Не привязываться к геометрии подставки важно потому, что вы, во-первых, избегаете, таким образом, нарочитости, искусственности, во-вторых, даете понять, что наша диорама часть пространства, как бы случайно выхваченная из действительности (делая окоп параллельным раме, вы тем самым как бы включаете и саму раму в линию оборонительных сооружении).

Исключением из этого правила могут быть лишь случаи, строго говоря, не являющиеся диорамой, когда подставка играет роль своеобразного пьедестала, например: танк-памятник, танк или автомобиль на фрагменте дороги.

Выбирая размер основания, вы должны учитывать, какая техника, какие сооружения будут на ней находиться для того, чтобы содержимому на ней не было «тесно» (если только «теснота» не является самостоятельным художественным приёмом.

Не бойтесь в диорамах пустых пространств. Наоборот, они необходимы, поскольку, и это еще одна особенность нашего восприятия, глазу надо «отдыхать». Ему для комфорта нужен контраст объема и плоскости.

Композиция с людьми, объединенными каким-то общим сюжетом, называется жанровой. Остановимся на этом чуть подробнее. Строя жанровую сценку вы должны использовать нечетное количество персонажей.

Это правило распространяется и на технику, и на другие объекты в диораме. Взаиморасположение действующих лиц между собой не должно быть монотонным нельзя располагать их на одинаковом расстоянии друг от друга, даже если они идут в цепи.

Группа людей должна выглядеть живописно, сочетать фигуры стоящие и сидящие, компонуйте их между собой, используя свой вкус и художественное чутье (рис. 60).

Продумывая общую композицию диорамы, в зависимости от того, какую роль в ней будут играть персонажи, главную или второстепенную, соответствующим образом их располагайте. (В нервом случае предпочтительно поместить их в ближней четверти основания, если условно рассечь сто по диагоналям.

Главное действие диорамы не обязательно должно происходить на переднем плане. Возможно и на среднем, тогда какие-то предметы на переднем подчеркнут глубину, появится плавность, а наша-то задача как раз и состоит в том, чтобы, кроме всего прочего, создать иллюзию пространства: минимум средств максимум выразительности.

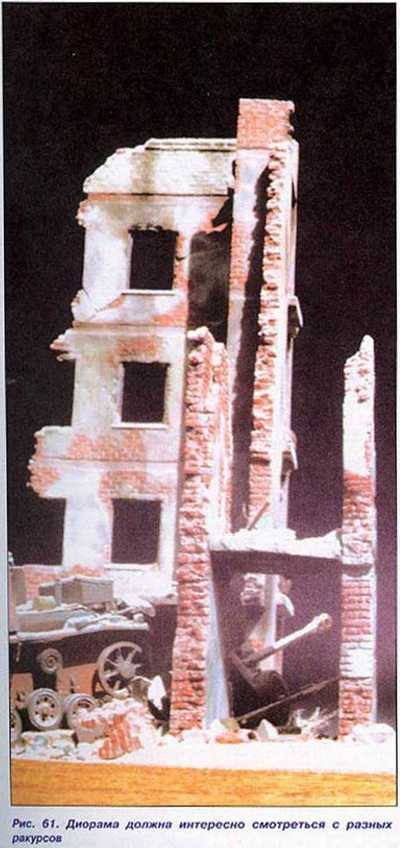

Даже у памятника, предназначенною для кругового обзора, есть одна-две наиболее эффектных точки. Поэтому и вам также надо определиться, где «зад», где «перед», и, исходя из этого, главному подчинить второстепенное (рис. 62).

В силу психологии нашего восприятия, движение, направленное справа налево, воспринимается происходящим с сопротивлением, с трудом, с усилием. Наоборот, слепа направо с легкостью, со скоростью. Это также стоит принимать в расчет во имя большего психологического воздействия. Например, «мчащийся» транспорт скорей будет казаться движущимся, если вы расположите его слева направо, а чтобы подчеркнуть трудность солдатских дорог, колонну пехоты, предпочтительнее сориентировать справа налево.

Правда, в нашем восприятии не все так однозначно. К сказанному следует добавить, что в диораме право-лево может ассоциироваться еще со сторонами света: запад-восток. Поэтому, например, «гитлеровским армадам», переходящим границы СССР 22 июня 1911 года, возможно, стоит придать направление на «восток» слева направо.

Так и вертелось на языке сказать: «Вот и все.

Но нет, это, конечно, далеко не нее. лишь какие-то общие начальные понятия. Важно понять, что проблема существует, ее не перепрыгнешь. Зачет ставится по всем дисциплинам. Хуже нет, когда ваш промах виден всем, кроме вас.

Изготовление основания для диорамы

Гипс для наших целей подходит идеально: он доступен (в магазинах стройматериалов можно приобрести хоть фасованным в пакеты, хоть мешками); прочен, отливается в любую форму. легко обрабатывается, красится, при сушке почти не дает усадки.

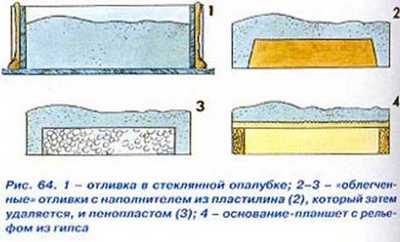

Вначале надо детально продумать композицию: какой рельеф почвы будет на вашей диораме, где будет располагаться техника, «человечки», растительность. Вычертите план и натуральную величину на листе бумаги и в соответствии с ним, на листе стекла выгородите нужный вам периметр стеклянными же полосками, скрепляя их пластилином. Проверьте перпендикулярность стенок между собой и к основанию.

Для разведения гипса, нам понадобится емкость из гибкой пластмассы, например пластиковая бутылка со срезанным горлом (рис. 63). Так как отливки из чисто белого гипса требуются в модельном деле довольно редко, то целесообразно разводить гипс не и прозрачной воде. а в подкрашенной черной гуашью. В этом случае отливка получется уже цвета почвы и в дальнейшем готовой диораме не страшны будут случайные сколы, предательски сверкающие белизной.

Разбираем стеклянную опалубку. Обратите внимание, что отливка на торцах имеет почти зеркальную поверхность и не нуждается в дополнительной обработке, что является еще одним достоинством данной технологии.

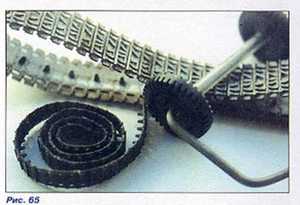

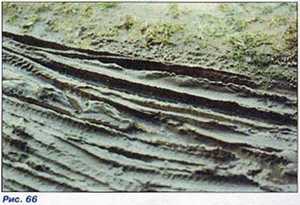

Если вам нужно сымитировать грязную, разъезженную дорогу, со следами колес и гусениц, то эта работа вынолняется и один прием на уже подготовленном ландшафте. Заранее заготовьте штампы: гусеничные ленты, колеса с протекторам, надетые на ось (рис. 65). Затем выливаете разведенный гипс в колею и быстро раскатываете ею колесами. Конечно, в данном случае быстрая схватываемость гипса нам не на руку, но приходится с этим мириться и работать споро. Сноровка нужна, но задача выполнима (рис. 66). Следы гусениц лучше всего получаются, если в свежий раствор притопить полоски виниловых гусениц и удалить только после полного схватывания гипса.

Грязь можно поддуть потом из аэрографа краской подходящего «мокрого» оттенка и покрыть лаком (можно лаком для волос).

Велик соблазн залить в колеи эпоксидку для имитации луж, но практика показала, что после полимеризации поверхность такой «воды» приобретает вогнутую линзообразную форму, а значит, мы теряем в достоверности (рис. 67). И я сам раньше, и коллеги-моделисты, для имитации луж часто используют эпоксидку.

Лучше поступить по-другому: вначале вмуровать и почву кусочек оконного пекла. Чтоб снизу не просвечивал планшет, окрасить изнанку стекла укрывистой «болотной» краской. Вмуровать его в почву, сделать неровные края. Рябь на поде имитировать масляным покрывным лаком для живописи, замутнёным масляной краской. Нанести 2-3 слоя и при подсыхании, в стадии вязкости, оттиснуть «волны» деревянной палочкой. Можно «притопить» в лужу каски, процарапать вокруг них концентрические полны и рябь. Высыхая, лаковый слой чуть оплывет, царапины достоверно сгладятся, не потеряв рельефа. Краски, конечно, должны быть предварительно подготовленными: купол срезан на «глубину погружения» (рис. 68-70).

Фактуру сухой почвы можно имитировать натуральными песком и пылью. Для этою летом, в сухую погоду, на обочине проселочной дороги надо собрать придорожную пыль. Выбирайте мелкую фракцию, почти текучую, как цемент. Берите впрок это один из редких случаев, когда платить не надо.

Основание под диораму может быть также изготовлено в виде планшета из реек и ДВП на клею. Рельеф местности к этом случае также либо гипсовый, либо из нового материала, не так давно появившегося в магазинах стройматериалов «Пластинила» (рис. 74). Он представляет из себя волокнистую массу с водоимульсионным связующим. т.е. похож ни старый добрый папье-маше. Достоинства: позволяет вылепить любой рельеф, после высыхания подает усадки, растрескивания, коробления. Полное высыхание и течение недели, что позволяет как угодно долго работать с нанесением следов протекторов на дороге. Недостатки: ярко выраженная волокнистая структура, которую можно исправить, добавив изрядное количество порошкового мела без видимого влияния на прочность.

В пластиниле рельеф получается сглаженным, невозможно добиться эффекта скажем, свежей жирной дорожной грязи, но ее можно имитировать густо замесив цемент с клеем ПВА и, раскатав потом колесами вокруг луж. Одним словом, «Пластинил» материал, на который стоит обратить внимание моделистам.

Нельзя не упомянуть и о таком виде «покрытия», как снег. Диорама, отражающая зимний период обладает особым психологическим настроем. Снег, ощущение холода, может стать дополнительным средством выражения, подчеркивающее тяготы войны. Или же, наоборот, в контрасте с оптимистическим сюжетом, сильнее выявит героизм и несгибаемую волю наших персонажей в преодолении трудностей. В любом случае кусочек зимы очень эффектно смотрится в квартире, особенно если за окнами июльский зной.

Вначале поверхности, которые будут покрываться снегом, смачиваем водой. Наносим ее из аэрографа строго сверху вниз (или под углом, в соответствии с вашим замыслом, если хотите, скажем, показать, что мела метель). С этого же направления сыплем соду через мелкое сито. Она прилипнет к влажной поверхности, впитает ее и высохнув, сохранит ту же форму и объем. Во влажном состоянии на покрытии можно оттиснуть следы ног и колес. Чтобы «снег» искрился на солнце, можно притрусить его сверху через то же сито толченым стеклом.

Толщина такого содового покрытия относительно невелика: 2-4 мм. А если вы хотите изобразить глубокие сугробы и снежные заносы, то их объем вначале стоит выполнить из гипса.

Продолжая тему, следует сказать, что снег редко имеет вид только что выпавшего, особенно на войне. Он загрязняется пороховом гарью, землей, выброшенной из воронок, на дорогах в морозы имеет вид грязного леденца, а в оттепели перемешивается с грязью. Крыши домов часто обрамлены сосульками, их можно имитирован, из тянутого прозрачного литника.