Как сделать доспех самурая

сент. 17, 2008

04:53 pm

Вот такой доспех сделал я к игре «Знамёна самураев», проходившей в Саратове 30.07-03.08 сего года.

Вот как это смотрелось на людях

И вот как всё это произошло.

Шаг первый. Теория

Шаг второй. «Из чего же, из чего же, из чего же. «

Выбор материалов не слишком велик: кожа, сталь или пластик. Поскольку игра собиралась быть суше, на воде и на кораблях, то выдвинулось требование хотя бы небольшой, но положительной плавучести доспеха, иначе его применение было бы ограничено сушей. Таким образом, остановился я на пластике.

Но это всё после. Главная проблема была еще не решена: шнур. В том варианте доспеха, на котором я остановился, шнура нужно много (порядка 100-150 метров). И шнур должен быть плоским и широким. Чем шире, тем лучше. Дело в том, что я выбрал доспех в стиле «хон-кодзанэ», то есть из маленьких чешуек. Вся поверхность такого доспеха покрыта шнуром.

За основу шлема была взята советская стальная каска 1948 года выпуска, купленная по случаю.

Тут я отошёл от требования плавучести, решив, что голова дороже, а если буду тонуть, то успею сдернуть шлем с головы.

Лёха пошёл другим путём, чтобы мы могли в конце сравнить результаты. Он с самого начала решил делать доспех из больших полос и пластин, и шнуровать экономичным методом «сугакэ одоси», требующим гораздо меньше шнура. В основе лёхиного шлема тоже была каска, но пластиковая.

Шаг третий. Медленно и печально

Когда все необходимые материалы были собраны, началось самое главное. А именно: изготовление 650-ти чешуек размером 16 х 51 мм, с 13-ю отверстиями в каждой. Вот такого вида.

Для начала я сделал сотню, просверлил, покрасил, сплёл её, посмотрел, что получилось, потом сделал вторую и т.д. Это занятие пожирает время вагонами, несмотря на попытки автоматизировать отдельные стадии. Я купил настольные гильотинные ножницы для первичной нарезки чешуек, станину для дрели, чтобы сверлить как на станке, сделал специальное приспособление, чтобы удобнее было резать, и приспособление для того, чтобы сверлить по чешуйки стопкой по пять штук. Но всё равно это оказалось довольно муторным занятием.

Очнулся я только тогда, когда до игры осталось меньше месяца. Чешуек в разной степени готовности хватало еле-еле на кирасу. Остальное было еще в стадии выкроек. А ещё нужно было успеть доделать лук, меч, колчан, сделать стрелы и многое другое. Это была катастрофа. Чтобы избежать окончательного краха (в одной кирасе ехать глупо), я принял решение все остальные элементы делать не из чешуек, а из больших пластин, то есть в совершенно другом стиле. Я стараюсь рассказывать здесь всё как есть, чтобы другие не повторили моих ошибок.

Лёха же спокойно скроил всё за пару вечеров весь доспех и неторопливо начал сверлить дырки. Кроме того, он в Саратове (!) умудрился найти шнур шириной 20 мм (. ), какую-то пробную партию, которой никто потом никогда больше не видел. Это был знак судьбы. Волшебный шнур пошла на лёхин доспех и на оставшиеся элементы моего.

Шаг четвёртый. Марафон доспешного безумия или девочки-дебилки

В общем, почти успели.

Ошибки и работа над ними

Вне всякого сомнения, любой японский реконструктор или просто разбирающийся в вопросе человек увидит кучу ошибок и недоработок в том, что у нас получилось. Многие ошибки вижу и я сам, поэтому перечислю их еще раз:

1) Выбор материала. Пластик отношения к реконструкции не имеет, но с успехом может и должен использоваться на играх. Возможно, когда-нибудь я сделаю лучший доспех из металла.

2) Не были сделаны многие необходимые части доспеха: защита рук «котэ», бедёр «хаидатэ» и коленей «кикко». То есть доспех неполный. (Лёха успел сделать себе очень красивый «котэ» и отличную маску «мэнпо»).

3) Большинство японских шлемов делается из отдельных полос, а не из цельного купола, как каска.

4) Допущено смешение стилей. Кираса сделана в стиле «хон-кодзанэ», остальные элементы из сплошных полос со шнуровкой «сугакэ одоси».

В своё оправдание могу сказать лишь то, что это был первый опыт. Но мне не кажется, что он провалился. Несмотря ни на что, это всё было ужасно интересно.

Благодарности

На этом прощаюсь. Давно не писал столько букв.

Доспехи самураев и знаменитый японский лак

Не так давно на ВО в который уже раз зашел разговор о японском оружии и японских доспехах. И вновь было весьма удивительно читать про доспехи из дерева и вопросы о «японском лаке». То есть кто-то где-то явно слышал звон, но… не знает, где он. Однако, если есть вопрос, чем все-таки японские доспехи отличались от всех других, то должен быть и ответ. И вот об этом-то и пойдет речь в данной статье. Поскольку материалы о японских доспехах на ВО уже публиковались, повторять их смысла нет. А вот сосредоточить внимание на некоторых интересных деталях, вроде того же знаменитого лака, то почему бы и нет?

Когда смотришь на японский доспех вблизи, то первое, что ты видишь – это цветные шнуры. Пластинки под ними воспринимаются как фон. (Токийский национальный музей)

Итак, начнем с главного отличия. А оно было таково: если европейские доспехи эпохи кольчуги состояли из кольчуги и «металлической чешуи», то японские доспехи в то время собирались из пластинок, которые соединялись между собой при помощи цветных шнуров. Далее, и у китайцев, и у тех же европейцев в доспехе все они имели примерно одинаковый размер. Их обычно приклепывали на кожу или ткань, как снаружи, так и изнутри, при этом головки заклепок, выступающие наружу, золотили или же украшали декоративными розетками.

Японский меч V – VI вв. (Токийский национальный музей)

Японские классические доспехи эпохи Хейан (как о-ерой, харамаки-до и до-мару) состояли из пластинок трех видов – узких с одним рядом отверстий, более широких с двумя рядами, и совсем широких – с тремя. Пластинок с двумя рядами отверстий, называвшихся о-арамэ, было в доспехе большинство и это было главным отличием древних доспехов. В пластинке было 13 отверстий: пять сверху (большого размера – кэдатэ-но-ана) и 8 снизу (сита-тодзи-но-ана – «маленькие отверстия»). Когда доспех собирали, то пластинки накладывали друг на друга таким образом, что каждая из них наполовину закрывала бы ту, что находилась у неё с правой стороны. В начале, и затем в конце каждого ряда добавляли ещё по одной пластинке, имевшей один ряд отверстий, так что «броня» оказывалась двойной толщины!

Если же применялись пластины сикимэ-дзане с тремя рядами отверстий, то при этом накладывались друг на друга все три пластинки, так что в итоге давало тройную толщину! Но и вес такой брони был значительным, поэтому в этом случае пластинки старались делать из кожи. Хотя кожаные пластинки, сделанные из прочной «подошвенной кожи», да к тому же ещё и наложенные одна на другую в два три-три ряда, обеспечивали очень хорошую защиту, при весе доспеха намного меньше, чем собранного из пластинок, сделанных из металла.

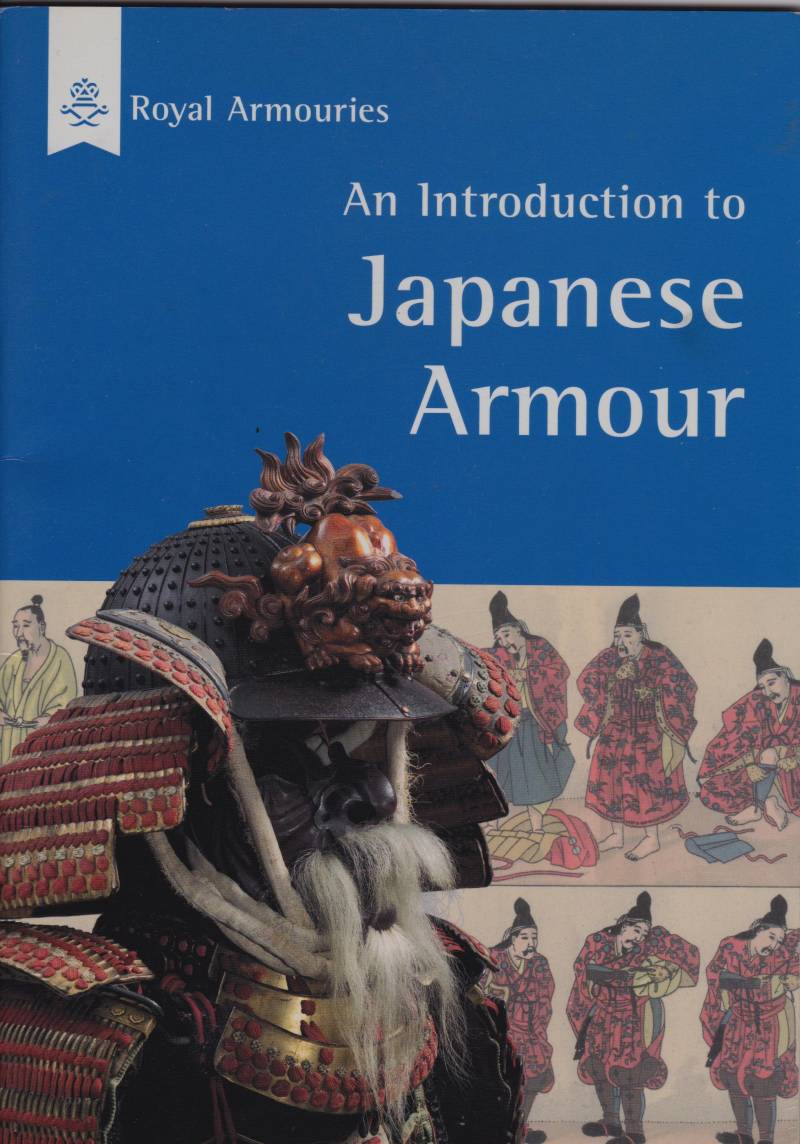

Сегодня за рубежом выходит довольно много интересной литературы на английском по японским доспехам, причем не только одного лишь Стивена Тернбулла. Вот эта брошюра, например, несмотря на то, что в ней всего лишь 30 страниц, дает исчерпывающее описание японских доспехов. А все потому, что делали ее специалисты Королевского Арсенала в Лидсе.

В XIII веке появились более тонкие пластинки кодзанэ, имевшие все также по 13 отверстий. То есть отверстий для шнуров в них было столько же, сколько и в старых о-арамэ, но сами они сделались намного уже. Вес доспехов из таких пластинок сразу уменьшился, ведь теперь в них было меньше металла, чем раньше, но зато необходимое количество пластинок, которые требовалось отковать, проделать в них отверстия, а главное – покрыть защитным лаком и связать шнурами между собой, намного увеличилось.

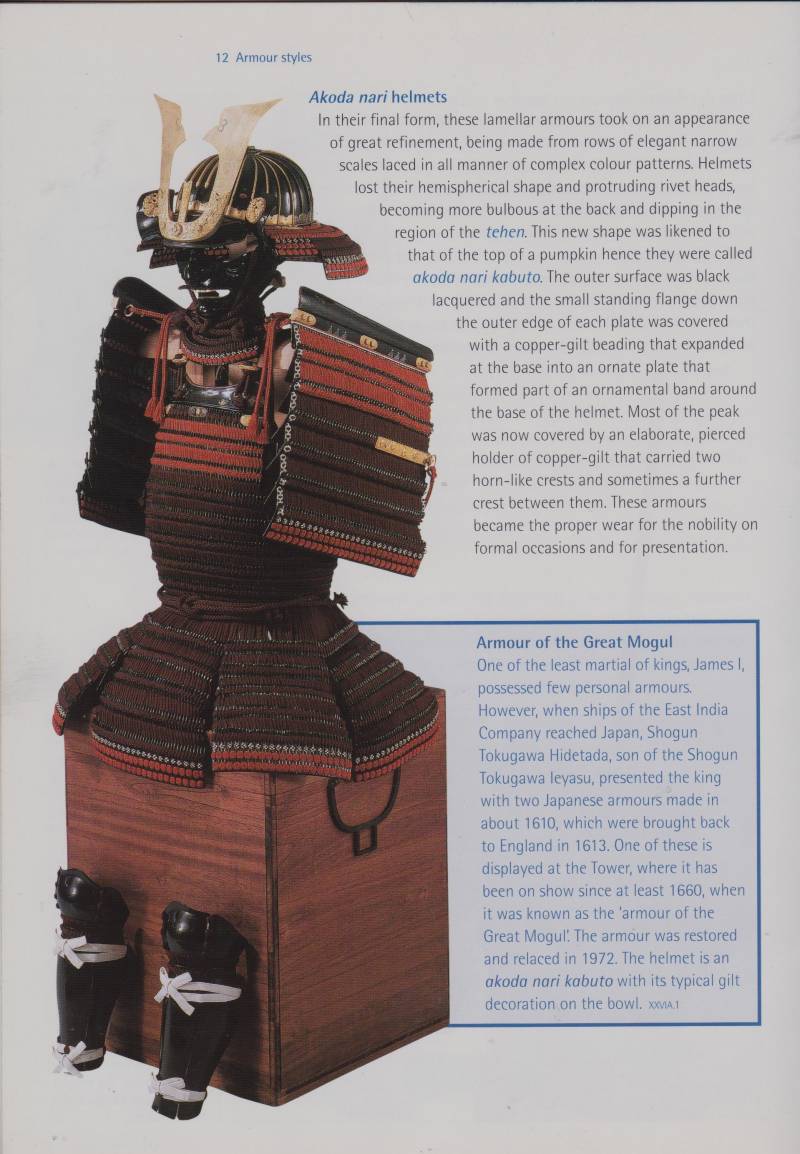

Страница из этой брошюры. На ней показаны доспехи, подаренные английскому королю Якову I сёгуном Токугава Хидетада в 1610 году.

Впрочем, технология сборки таких доспехов тоже была усовершенствована и несколько упрощена. Если, например, каждую из пластинок до этого лакировали по отдельности, то теперь из них сначала собирали полосы, и только теперь покрывали лаком все одновременно. Процесс изготовления доспехов ускорился, а сами они пусть и ненамного, но стали дешевле. Затем уже в XIV веке появились новые пластинки иёдзанэ, которые были шире, чем прежние кодзанэ.

Доспехи харамаки-до с наплечниками от доспеха о-ёрой. Эпоха Момояма, XVI в. (Токийский национальный музей)

В любом случае технология соединения пластинок при помощи шнуров была очень трудоемкой, хотя на первый взгляд в ней не было особо ничего сложного – сиди себе, да продергивай шнуры в отверстия так, чтобы одна пластинка была пришнурована к другой. Но это было настоящее искусство, имевшее свое название – одоси, потому что связывать пластинки требовалось так, чтобы их ряды не провисали и не смещались.

Реконструкция доспеха о-ёрой. (Токийский национальный музей)

Разумеется, провисания, как и растяжения шнуров, будь они из кожи или шелка, избежать полностью никогда не удавалось, поскольку они просто не могли не растягиваться под весом пластинок. Поэтому у мастеров-доспешников в Японии всегда было много работы. Повысить жесткость доспехов пытались, пришнуровывая пластинки иёдзанэ на кожаную полосу. Но… в любом случае кожа – это кожа, и стоило ей намокнуть, как жесткость она теряла, растягивалась, и ряды пластинок расходились в стороны.

Еще одна реконструкция доспеха эпохи Эдо, XVII в. (Токийский национальный музей)

Наплечники о-содэ от этого доспеха несут на себе эмблему клана Асикага – цветом павлонии. (Токийский национальный музей)

То есть до встречи с европейцами ни кольчуги, ни цельнокованые доспехи в Японии не применялись. Но зато в отделке этих пластинок фантазии мастеров не было предела! Но прежде всего нужно отметить, что пластинки японского доспеха всегда в обязательном порядке покрывались знаменитым лаком уруси. Европейцы свои кольчуги чистили от ржавчины в бочках с песком. Доспехи из цельнокованых пластин подвергались воронению, золочению, серебрению, окраске. А вот японцы предпочитали всем этим приемом сбережения лакировку! Казалось бы, чего в этом сложного? Взял кисточку, обмакнул в лак, намазал, просушил и готово! Но только на самом деле этот процесс был куда более трудоемким и сложным, и знают об этом за пределами Японии далеко не все.

Кираса до с имитацией пластинок и шнуров, полностью залитая лаком. (Токийский национальный музей)

Начнем с того, что сбор сока лакового дерева дело совсем непростое, поскольку сок этот очень ядовит. Далее – лаковое покрытие нужно наносить в несколько слоев, а между каждым нанесением лака следует самым тщательным образом шлифовать все поверхности лакированных изделий с помощью наждачных камней, древесного угля и воды. Все это хлопотно, но… привычно и понятно. Сушка изделий, покрытых японским лаком, производится тоже совсем не так, как если бы вы использовали масляный либо нитролак.

Редкая шнуровка японских доспехов, применявшаяся на более поздних доспехах типа тосей гусоку, позволяла уже значительно лучше видеть пластинки доспеха. (Токийский национальный музей)

Дело в том, что лак уруси для полного высыхания нуждается в сырости (!), влажности и. прохладе! То есть, если сушить изделия из него под солнцем, из этого ничего не выйдет! Японскими мастерами для сушки лакированных изделий использовались в прошлом специальные шкафы, устроенные так, чтобы по их стенкам струилась вода, и где таким образом поддерживалась идеальная влажность порядка 80-85% и температура не выше 30° градусов. Время сушки, а правильнее будет сказать – полимеризации лака, при этом было равно 4-24 часам.

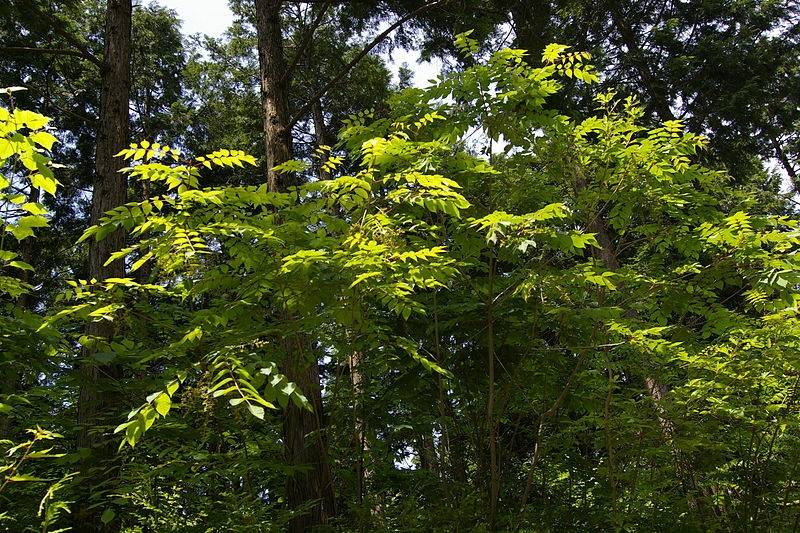

Вот так выглядит знаменитое лаковое дерево летом.

Проще всего, конечно, было бы взять металлическую пластинку, покрасить её, скажем, в черный, красный или коричневый цвет, либо позолотить и покрыть ее лаком. И зачастую именно так японцы и делали, избегая лишних хлопот и получая вполне приемлемый во всех отношениях результат. Но… японцы не были бы японцами, если бы не пытались создавать еще и текстурированную отделку пластинок, которая равным образом не портилась бы от ударов и к тому же была бы приятной на ощупь. Для этого в несколько последних слоев лака мастера-доспешники вводили, например, обожженную глину (из-за этого даже возникло совершенно неверное мнение, будто бы пластинки у японских доспехов имели керамическое покрытие!), морской песок, кусочки затвердевшего лака, золотую пудру, или даже обыкновенную землю. Окрашивали же пластинки перед лакировкой очень просто: в черный цвет при помощи сажи, в красный – киноварью, для коричневого цвета использовали смесь красной и черной красок.

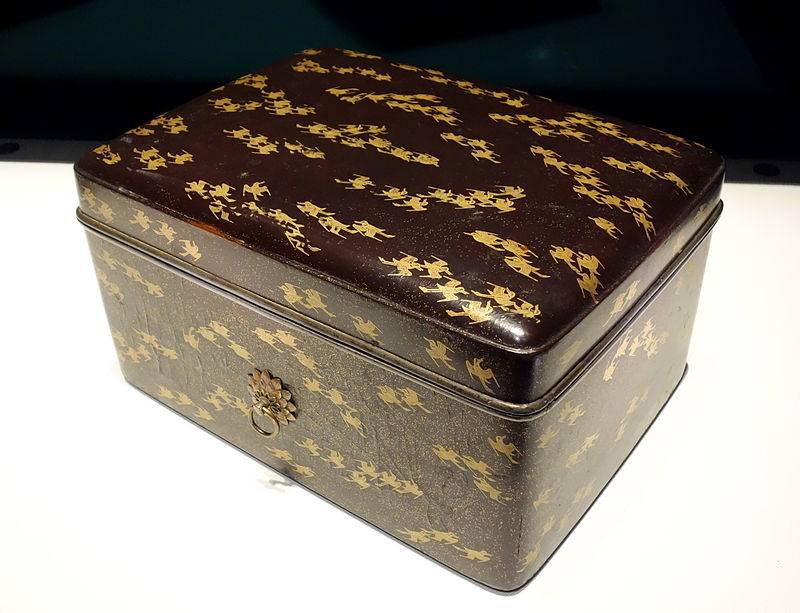

При помощи лака японцы делали не только свои доспехи, но и массу красивых и полезных вещей: ширмы, столики, подносы для чая и всевозможные шкатулки, ну, вот, например, такие, как эта «косметичка», изготовленная в эпоху Камакура, XIII в. (Токийский национальный музей)

«Косметичка» – «Птицы», эпохи Камакура XIII в. (Токийский национальный музей)

Для большего декоративного эффекта после 2-3 первых покрытий лаком мастера посыпали пластинки металлическими опилками, кусочками перламутра или даже рубленой соломой, и вновь затем покрывали лаком в несколько слоев, причем использовали как прозрачный лак, так и цветной. Работая таким образом, они производили пластинки с поверхностью, имитирующей сморщенную кожу, кору дерева, тот же бамбук, ржавое железо (мотив, кстати, в Японии очень популярный!) и т. п. Отделка именно под красно-коричневое ржавое железо была популярна в более поздних японских доспехах. Причина – распространение культа чая, ведь хороший чай имел насыщенный коричневый цвет. К тому же покрытие красно-коричневым лаком позволяло создать вид железа, изъеденного ржавчиной. А японцы буквально бредили (и бредят!) «стариной», обожают старинную утварь, так что это совсем неудивительно, не говоря уж и о том, что самой ржавчина там не было в принципе!

Шкатулка эпохи Муромати, XVI в. (Токийский национальный музей)

Японский лак настолько прочен и устойчив к нагреванию, что им покрывали даже чайники! Эпоха Эдо, XVIII в.

Не удивительно, что пластинки, отделанные столь сложным образом, были действительно очень красивы и могли выдерживать все капризы японского климата. Но можно себе представить и весь тот объем труда, который нужно было затратить, чтобы покрыть лаком несколько сотен (!) таких вот пластинок, нужных для доспехов традиционного типа, не говоря о десятках метров кожаных либо шелковых шнуров, которыми требовалось их соединять. Поэтому красота – красотой, но и технологичность, прочность и надежность доспехов тоже следовало принимать во внимание. К тому же такие доспехи было тяжелые в носке. Стоило попасть в них под дождь, как они намокали и вес их возрастал очень сильно. Не дай бог в мокрых доспехах оказаться на морозе – шнуровка смерзалась и снять их становилось невозможным делом, нужно было отогреваться у костра. Естественно, что шнуровка пачкалась и ее периодически приходилось распускать и стирать, а потом собирать доспехи заново. В них также заводились муравьи, вши и блохи, причинявшие хозяевам доспехов немалые неудобства, то есть высокие качества самих пластинок обесценивал сам способ их соединения!

Так уж получилось, что мне повезло родиться в старом деревянном доме, где было много старых вещей. Одна из них – вот эта китайская лаковая шкатулка (а в Китае лаковое дерево тоже растет!), отделанная в китайском стиле – то есть с росписью золотом и аппликациями из перламутра и слоновой кости.

Торговля с португальцами привела и к появлению доспехов намбан-до («доспехи южных варваров»), которые делались по образцу европейских. Так, например, хатамунэ-до представлял собой обыкновенную европейскую кирасу с выступающим спереди ребром жесткости и приделанной к нему традиционной юбкой – кусадзури. Причем, даже в этом случае полированным металлом, как «белые доспехи» в Европе, эти латы отнюдь не блистали. Чаще всего их покрывали все тем же лаком – чаще всего коричневым, что имело как утилитарное значение, так и помогало ввести сугубо иноземную вещь в японский мир восприятия формы и содержания.

Вьетнамцы переняли мастерство работы с лаком, и сами начали делать вот такие шкатулки, в 70-ые годы прошлого века поставлявшиеся в СССР. Перед нами образец инкрустации яичной скорлупой. Ее наклеивают на бумагу, вырезают узор, а уже его бумагой вверх наклеивают на лак. Потом бумагу зашлифовывают, изделие опять покрывают лаком и вновь шлифуют, пока скорлупа не перестает выделяться над основным фоном. Тогда кладется последний слой и изделие готово. Такая вот неброская, скупая красота.

Одним из проявлений упадка в оружейном деле было возрождение старых стилей вооружения, тенденция, получившая значительный стимул благодаря вышедшей в 1725 г. книге историка Араи Хакусэки «Хонто гункико». Хакусэки обожал старые стили типа доспехов о-ёрой, и кузнецы того времени пытались воспроизводить их на потребу публики, порой создавая причудливые и невероятные смеси старых и новых доспехов, никакого практического значения не имевших. Кстати, самые забавные самурайские доспехи, попавшие даже во многие музеи и частные коллекции, были сделаны… после окончания Второй мировой войны и оккупации Японии американскими войсками. Тогда японские города лежали в руинах, заводы не работали, но так как жизнь продолжалась, японцы начали производить сувениры для американских солдат и офицеров. Это были, прежде всего, искусно сделанные макеты храмов, джонок и японские самурайские доспехи, поскольку те же мечи оккупационными властями делать запрещалось. Но не делать же сувенирные латы из настоящего металла? Его же ковать надо, да и где его возьмешь?! А вот бумаги кругом сколько угодно – и именно из неё, покрытой все тем же самым знаменитым японским лаком, эти-то доспехи и делали. Причем ещё и уверяли своих покупателей, что это самая настоящая древность и так у них было всегда! Отсюда, кстати, и пошли разговоры о том, что доспехи у самураев были рекордно легкими по весу и делались из прессованной бумаги и бамбуковых пластин!

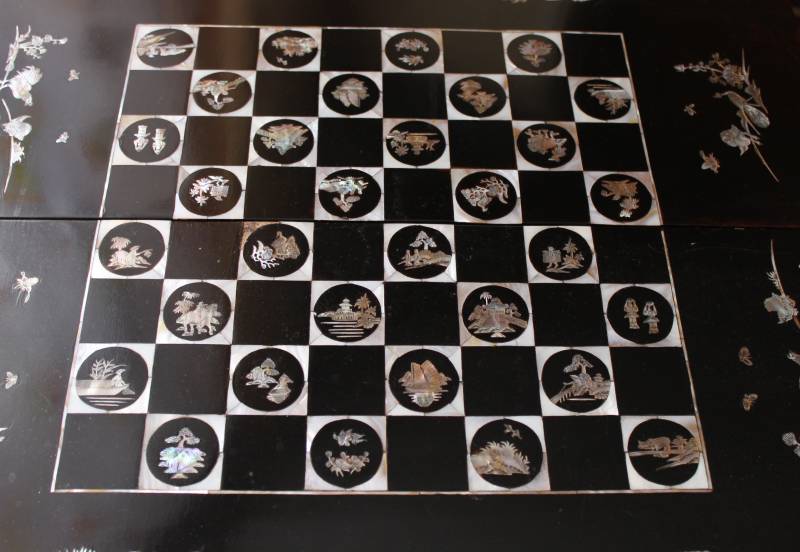

Вьетнамские шахматы, инкрустированные перламутром тоже из той эпохи.

Впрочем, необходимо подчеркнуть, что у японцев никогда не было бы никаких доспехов вообще, ни из металла, ни из бумаги, если бы не… да-да, естественно-географические условия, в которых они жили на своих островах, и именно благодаря которым там росло знаменитое лаковое дерево, дававшее столь нужный им лак уруси! И именно поэтому в качестве эпиграфа к этой главе и было выбрано хайку о лете. Ведь собирают его только в начале лета (июнь-июль), когда рост листвы наиболее интенсивен…

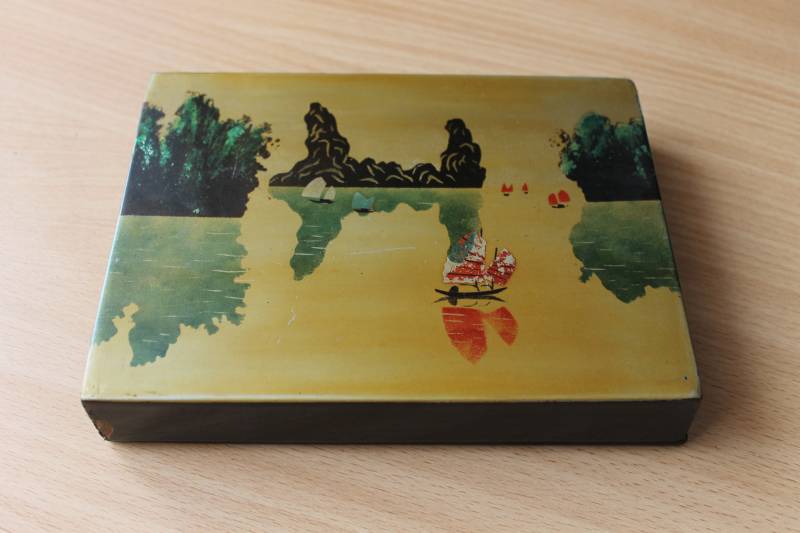

Еще одна шкатулка «оттуда» с изображением островов Южно-Китайского моря. Очень простое и безыскусное изображение, но пользоваться этой коробочкой приятно.

Кстати, все-таки так и непонятно, каким образом предки сегодняшних японцев додумали использовать сок лакового дерева в качестве именно лака. Что им в этом помогло? Природная наблюдательность? Счастливый случай? Кто знает? Но как бы там ни было, именно этому лаку Япония обязана тем, что очень многие из сделанных её мастерами доспехов сохранились до наших дней, несмотря на все превратности её климата, и даже и сегодня радуют наш взор.