Как сделать дышащие стены

«Дышащие» стены — правда или вымысел?

Для людей, мечтающих хотя бы на выходные вырваться из пыльного душного города, вопрос «Зачем нужны летние домики?» вообще не стоит. Конечно же, для отдыха. Конечно же для того, чтобы пообщаться с природой и восстановить силы

Для домашнего уюта нам необходимы в первую очередь комфортная температура в комнатах и соответствующая влажность — воздух не должен быть ни слишком сухим, ни слишком влажным. Так должны ли стены «дышать», участвуя во влагообороте в доме? Ответ однозначен: нет! Тобиас Шелленбергер, директор промышленного объединения «IVPU» объясняет, как возник предрассудок о «дышащих» стенах, почему проветривание должно осуществляться через окно и из-за чего может возникнуть плесень.

Как возник предрассудок о «дышащих» стенах?

Предрассудок о том, что стены должны «дышать», возник в результате банальной ошибки измерения. Доктор Макс фон Петтенкофер, основавший в Мюнхенском университете первый Институт гигиены, около 150 лет назад исследовал процесс воздухообмена в зданиях. Предполагается, что при своих измерениях он забыл уплотнить камин, и в 1928 году возникла гипотеза «дышащих» стен.

Однако физик Эрвин Райш установил, что только через замочную скважину проходит в 50 раз больше воздуха, чем через один квадратный метр стены. Обмен воздуха может происходить через неплотно подогнанные окна и двери, но не через толстые оштукатуренные стены.

Как возникает повышенная влажность в комнате и как с этим можно бороться?

Семья из четырех человек высвобождает от 10 до 15 литров воды в день. Будет ли эта влага конденсироваться, зависит от температуры внешних стен. Если здание старое, плохо утепленное, то на холодных внешних стенах будет образовываться конденсат, из-за которого стены станут промерзать. Образуется замкнутый круг: конденсат осаждается на холодных стенах, из-за влаги стены промерзают еще больше. Решение следующее: хорошее утепление удержит тепло в доме и не позволит остыть стенам и полу.

Но даже с хорошим утеплением могут возникнуть проблемы. Первая — необходимость проветривания, потребность в свежем воздухе. Для этого будет достаточно чуть приоткрытого окна. Вторая возможная проблема — слишком высокая влажность в помещении. Решений может быть несколько. Самое простое: откройте окно! Весьма существенная часть влаги уйдет на улицу. При больших масштабах проблемы поможет вытяжка.

Что делать с плесенью в квартире?

Предпосылкой для размножения плесневых грибов становится все та же повышенная влажность воздуха. Если разница температур в помещении и на улице слишком большая, как это бывает зимой, теплый влажный воздух остывает вблизи стены и отдает свою влагу. В результате образуется конденсат — идеальный субстрат для развития плесени в квартире. Правило здесь все то же: хорошо утепленная с внешней стороны стена не будет сильно остывать внутри дома. При этом изнутри помещение должно хорошо прогреваться. Кроме того, обратите внимание на то, не нарушена ли в комнате циркуляция воздуха. Например, большой шкаф будет мешать проветриванию проблемной стены, что может усугубить ситуацию.

Узнать, какова влажность в комнате, можно с помощью гигрометра. Идеальная относительная влажность воздуха — от 40 до 60%. При влажности выше 65% появляется опасность образования плесени. Значения ниже 40% могут плохо сказаться на здоровье, так как слизистые носа и горла пересыхают, что может вылиться в простудные заболевания.

Гидроизоляция: как уберечь различные конструкции здания от воды

Одним из главных «врагов» различных строительных конструкций является вода – для влажных помещений в доме это протечки, для балкона, осадки, для цоколя, подвала или бассейна, грунтовые и талые воды. Для защиты от влаги используют гидроизоляцию: как на этапе строительства, так и в ходе ремонтных работ или реконструкции, когда возникают проблемы. Учитывая многообразие видов гидроизоляции, пользователям достаточно сложно определиться с выбором оптимального материала и способа. В этой статье специалист компании GLIMS ответит на типовые вопросы участников портала. Чтобы на конкретном примере каждый мог разобраться в ситуации и подобрать правильную технологию гидроизоляции.

Содержание

Виды гидроизоляции

По области применения вся гидроизоляция делится на две больших категории – для внутренних работ и для наружных работ. По времени использования гидроизоляция бывает первичная, выполняемая на этапе строительства, и вторичная, ремонтная, когда возникла проблема подсоса влаги или протечка. По принципу действия различают несколько видов гидроизоляции.

Но самой распространенной является классификация гидроизоляции по способу устройства.

На выбор того или иного вида влияет специфика и техническое состояние конструкции, стадия работ, материал основания и другие факторы. Рассмотрим, как и чем выполняют гидроизоляцию при различных условиях.

Как избавиться от воды в цоколе?

Есть таунхаус с цокольным этажом на уклоне. Цоколь монолитный, высота где-то 4 метра. Одна стена полностью в земле, а противоположная полностью на поверхности. Проблема в том, что на расстоянии 2-2.5 метров от стены (что в земле) мокнет пол, вода скапливается в ямках. Пробовали расшивать и заполнять гидроизолирующим составом шов и углы примыкания плиты к стене. Делали инъектирование, но результата пока особо нет. Сам таунхаус стоит не в самой низкой точке склона, ниже есть овраг, куда уходит ливневка с дороги и домов. Субъективно, влага стоит постоянно, независимо от того есть дождь или нет. Есть версия, что влага поступает именно через сам пол, а не через швы. Пол – монолитная плита 40 см, бетон М200. По проекту с утеплением и гидроизоляцией, как на самом деле – неизвестно. Подскажите, какой правильный алгоритм действий, чтобы определить и решить проблему?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— При условии, что выполнили ремонт швов и примыканий правильно, а появление воды не остановилось, остается только два варианта появления воды. Первый – стена, которая полностью находится в земле и второй – сама бетонная плита. Стена (в земле) – проверить на возможные протечки через тело стены, если стена сухая (не влажная) тогда проверяем примыкание данной стены к двум боковым стенам фундамента и к плите фундамента, если все сухо, остается пол (плита). Если выполнена стяжка на полу – стяжку удалить и просушить плиту от присутствующих луж и проверять в течение 24 часов на проявление намоканий и появления луж на основании, так мы выявим очаги появления воды.

Поступление воды через плиту пола – расшить отверстия (капилляры) через которые поступает вода на глубину от 5 до 10 мм (вода может продолжать поступать). Подготовленные отверстия заполнить (замазать) гидропломбой и оставить на 15–20 минут. Если капилляров с водой очень много и они маленькие, тогда прямо на сырое основание с водой рассыпать гидропломбу и жесткой губчатой теркой втереть в основание круговыми движениями (по необходимости повторить). Если остановили поступление воды – оставляем на 24 часа для проверки поступления воды в других местах. Вода всегда будет искать другие места прохода, тем самым мы убедимся в отсутствии других мест протечек.

По истечению 24 часов – вода не появилась, теперь можно приступать к нанесению цементной обмазочной гидроизоляции в два слоя с промежуточной сушкой каждого слоя 24 часа. Толщина нанесения каждого слоя – 1,5-2,0 мм, два-три слоя по всей площади пола и стен выше уровня грунта на 50 см. Тем самым мы с вами получим полноценную гидроизоляцию с высоким обратным давлением. После полного высыхания выполненной гидроизоляции можно выполнять любые отделочные работы без применения армирующих сеток (не пробивая слой гидроизоляции).

Если все-таки протечки по примыканиям стены (в грунте) и плиты, тогда выполняем штробу в примыкании стена/пол и стена/стена не менее 20×20 мм по всей длине примыканий, заполняем шовной гидроизоляцией и даем полностью высохнуть (примерно 3 суток). После чего выполняем нанесение обмазочной гидроизоляции, как описано выше.

Альтернатива – полностью откопать фундамент дома до плиты и выполнить новую гидроизоляцию (только не на основе битума и не рулонную), в идеале цементную или полимерную, уложить дренаж с выводом воды из-под стены, которая полностью в грунте, засыпать фундамент. Но этот способ не ликвидирует протечки через плиту фундамента, если проблема в ней.

Как защитить кладку от намокания сквозь швы?

Посоветуйте как решить проблему. Фасад дома выполнен отделочным кирпичом 8 см. Роза ветров в нашем районе такова, что во время дождей ветер дует всегда в одну стену практически под прямым к ней углом. Кирпич сильно замокает, даже обои изнутри сыреют. Сейчас будем обрабатывать гидрофобом, но это лишь часть проблемы. В швах кладки есть микро щели, в которые ветер под давлением забивает воду. Чем обрабатывать эти швы? И ляжет ли герметик после гидрофоба?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— Просто обработать стену гидрофобизирующим грунтом будет не достаточно в данном случае. Так как гидрофобизирующие грунты могут запечатывать поры в основании до 0,2 мм. К данной проблеме необходимо подходить комплексно:

Такая система применения материалов позволит вам защитить стену от намокания и напитывая ее водой. При этом гидрофобизатор не придется наносить каждый год, достаточно будет обрабатывать стены раз в 3-5 лет в зависимости от интенсивности дождей в сезон.

Отличие нашего гидрофобизатора глубокого проникновения на силиконовой основе от аналогов:

Как предотвратить подмокание подвала, если изначально гидроизоляция выполнена с ошибками?

Построил фундамент 6×10 м из блоков ФБС, стоящих на 30 см плите, под которой песок и 14 кубов щебенки. Заглубление 170 см. Сделали плохо рулонную гидроизоляцию. Весной воды было 40 см. Снова откапал, все ободрал, кроме 25 см гидроизоляции выходящей из-под плиты. Сейчас все чистят от мастики. После этого хочу заделать все швы гермобутилкаучуком, потом нанести путем распыления в несколько слоев жидкую резину. И закрыть все это дело экструдией. И сделать пристенный дренаж. Вопрос: у меня получиться сделать сухой подвал таким образом?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— На данный момент существуют более современные материалы без растворителей и специально разработанные под решения конкретных задач. На пример по вашей задаче можно предложить следующую систему.

Швы между блоками ФБС:

Шовная гидроизоляция – разработана как раз для герметизации швов, стыков, трещин и мест сопряжений. Отличается безусадочностью, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО и ВЫСОКОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ, более 7W. Применение данного материала позволит правильно подготовить основание под нанесение основной гидроизоляции на фундамент.

Возведение дома и отделочные работы еще впереди и нагрузки на фундамент будут только расти, а, как следствие, возникнут и усадка, и просадка фундамента и дома в целом, по этой причине целесообразней использовать эластичную гидроизоляцию.

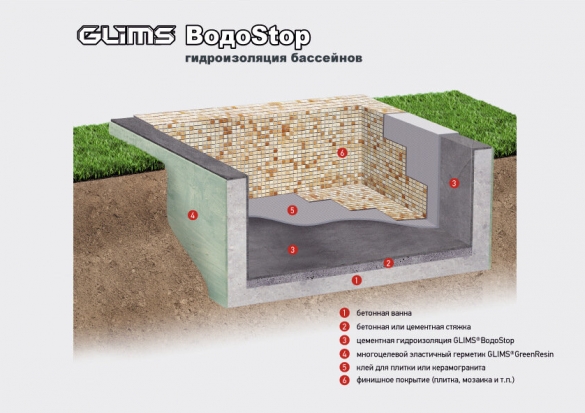

Как выполнить гидроизоляцию бассейна с утеплением?

Возник вопрос по гидроизоляции бассейна: есть бетонная чаша, буду утеплять экструдированным пенополистролом и стены, и пол. Крепить к стенам с помощью клея полиуретанового. Далее думаю сетку под шпатлевку пластиковую и по ней гидроизолировать. Вопрос, чем лучше? Можно водостопом цементным, а можно мастикой. После хочу клеить мозаику. Переплачивать не хочется. Или все же стоит?

Ответ эксперта компании GLIMS.

-Если я правильно понял, то утепление планируется выполнять внутри чаши бассейна, в таком случае пирог материалов будет следующий.

В данной системе нет вопросов, чем и как делать, здесь больше вопросов к ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Технология – наносим первый слой шпатлевки, толщиной 2-3 мм и укладываем в него сетку, сразу же заглаживаем выступившую через ячейки шпатлевку, так чтобы сетка полностью была закрыта шпатлевкой (сетки не видно). При укладке сетки соблюдаем перехлест полотен – не менее 100 мм. Оставляем сохнуть на 24 часа. Через 24 часа приступаем к нанесению второго слоя шпатлевки толщиной не менее 2-3 мм. Таким образом, получаем толщину шпатлевки в два слоя 4-6 мм. Между слоями шпатлевки не грунтуем, а просто увлажняем водой. Даем высохнуть трое суток.

Теперь главный вопрос – выбор утеплитель ЭППС! Данный материал должен иметь допуск от производителя на использование в бассейнах, в системах такого рода как прописано выше. Соответственно, ЭППС должен выдерживать нагрузки (не менять свою геометрию) от давления воды.

Как сделать гидропломбу?

А вот из чего ее сделать, вопрос. Думаю, из смеси портландцемента, плиточного клея и жидкого стекла до нужной густоты. Но может, есть другие отработанные рецепты, более эффективные?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— Ваши мысли по системе выполнения работ правильные, но могут носить временный характер. Давай по порядку:

Вопрос к гидроизоляции (гидроизол) которая выполнена на фундаменте – если вода пошла по шпильке, значит, внешняя гидроизоляция уже нарушена. Заделав одну шпильку и перекрыв воде возможность проходить, не решение проблемы, вода будет искать другое место для выхода и возможно, это будет соседняя шпилька.

Для проверки качества гидроизоляции на фундаменте – перекройте доступ дождевой воде сверху. Например, укройте свой фундамент прочной пленкой по периметру, так чтобы вода не могла затекать только сверху. Таким способом мы поймем, откуда вода – дождевая или все же грунтовая.

Вывод

Подобрав оптимальный вид гидроизоляции на этапе строительства, и правильно выполнив ее устройство, реально избежать проблем в дальнейшем. Если же необходимость возникла, для защиты конструкций существует масса современных гидроизоляционных материалов, характеризующихся высокой степенью надежности.

По теме можно ознакомиться с опытом участников портала по отделке влажных помещений в деревянных домах. А если хочется чего-то необычного, попробуйте влагостойкую штукатурку таделакт. В видео – необычная мойка для деревянного дома.

Вы здесь

«Дышащие» стены

До 60-х годов среди городского населения царило практически единодушное мнение о том, что стены жилых помещений должны «дышать» в том очень наглядном «городском» смысле, что на стенах не должны появляться явно увлажнённые, а тем более откровенно мокрые пятна, капли росы (конденсата), стекающие в виде ручейков на пол. Помещение с мокрыми стенами считалось сырым, неблагоприятным не только в чисто житейском и климатическом плане, но и в смысле технической опасности для электропроводки, отсыревания и обрушения стен, ржавления и гниения конструкций и оборудования.

Считалось, что нельзя красить стены (а тем более потолки на кухнях и ванных комнатах) масляной краской, которая «не дышит». Более того, было время, когда даже к появившимся в продаже обычным бумажным обоям на стенах относились с предубеждением, предпочитая привычные «дышащие» известковые побелки либо в крайнем случае минеральные (с жидким стеклом) или клеевые (с казеином) краски.

Подразумевалось, что если капли конденсата и образуются, то они должны тотчас впитываться, и поверхность стены будет оставаться якобы сухой. Видимо, предполагалось, что впитывающаяся влага будет быстро выводиться через стену на улицу. Но в то же время мастерами косвенно признавалось, что влага внутри стен тоже опасна, и вывести влагу из стен, тем более зимой, не так-то просто. Так, например, кухонные потолки перед побелкой обязательно «купоросили» (обрабатывали медным купоросом в целях антисептирования) и грунтовали (читай, пароизолировали) олифой или масляными белилами, чтобы влага в потолок всё-таки не проникала.

Предубеждения о необходимости «дышащих» стен были настолько сильны, что население крайне настороженно относилось к новым водопаронепроницаемым синтетическим отделочным стройматериалам, несмотря на их несомненные декоративные достоинства. До 60-х годов столь привычные ныне абсолютно «недышащие» материалы, как виниловые обои, натяжные потолки, пластиковые панели, не взял бы в работу (во избежание нареканий) ни один «разбирающийся» домашний мастер. И всё это несмотря на то, что профессиональные строители-проектировщики многоэтажных городских зданий давно уже знали о необходимости ограничения (или даже полного предотвращения) проникновения влаги в стены зданий, особенно банных.

Ещё большая путаница наблюдается в области «дышащих» банных стен, столь любимых знатоками банного дела. До сих пор редкий дачник сможет вразумительно объяснить, почему в паровой бане не применяют пароизоляцию стен и потолка (хотя это, казалось бы, следовало делать для предотвращения намокания древесины), а в сухой сауне, где потолок не намокает ни при каких условиях, финны всё же используют надёжную пароизоляцию, а шведы, тем не менее, во встроенных саунах (басту) ни стены, ни потолок не пароизолируют, но зато надежно ветроизолируют.

Сразу отметим, что пароизоляция стен не является самым главным элементом изоляционного модуля ни в банях, ни в жилых помещениях. Во всяком случае и без пароизоляции любая баня не потеряет свою работоспособность. А вот обив потолок паровой бани паронепроницаемым листом стали, любой дачник тотчас убедится, что первая же приличная поддача приводит к появлению на потолке горячих капель росы, при падении неприятно обжигающих кожу. Поэтому в целях предотвращения «дождя из кипятка» пароизоляцию поверхности потолка в паровых банях не применяют, а это уже обеспечивает иной ценный эффект: сухость «пара» в паровой бане за счёт гигроскопичности древесины.

Вот эти возникающие на потолке капли росы и являются общей отправной точкой при анализе проблемы «дышащих» стен и в банях, и в жилых помещениях. А возникают эти капли потому, что температура потолка оказывается, меньшей чем точка росы воздуха в помещении. Для наглядности приведём численные оценки сначала для жилых помещений, а затем и для банных.

Термическое сопротивление наружных стен домов основного жилого фонда в России преимущественно составляет примерно 1 м² град/Вт, что соответствует кирпичной кладке в 2,5 кирпича или деревянному брусу толщиной 15 см. Это значит, что зимой тепловой поток через стены должен быть обеспечен на уровне порядка 60 Вт/м² (при температуре на улице минус 40°С). При таком тепловом потоке перепад температур на пристеночном пограничном слое достигает 6°С, то есть при температуре воздуха в помещении 20°С температура внутренних поверхностей стен составляет 14°С (а в углах реальных зданий ещё ниже вплоть до температур промерзания).

Давление насыщенных водяных паров при температуре 20°С равно 2338 Па, а при 14°С — 1599 Па. То есть при относительной влажности воздуха в помещении выше 68% (или, что одно и то же, при точке росы воздуха в помещении выше 14°С) происходит выделение конденсата в виде росы на стенах помещения. В нормальных условиях эксплуатации жилого фонда относительная влажность воздуха ниже 68% безусловно обеспечивается проектными решениями за счёт вентиляции. Но в том-то и дело, что города и рабочие посёлки в довоенный и послевоенный период до 60-х годов практически везде были заселены с крайне большой сверхпроектной плотностью (1-5 м² на человека).

Системы вентиляции (форточки) просто не справлялись с удалением воздуха, увлажнённого дыханием людей (и особенно от варки и стирки), тем более, что в условиях нехватки тепла (а также для предотвращения распространения бытовых грызунов и насекомых) вентсистемы и продухи блокировались самими проживающими.

Особенно тяжёлое положение складывалось в зданиях барачно-казарменного типа, подвальных помещениях, в кухнях коммунальных квартир. В этих условиях большой скученности проживания во влагообмен включаются стены: днём стены кухонь увлажнялись, ночью подсыхали, а жилые помещения наоборот, ночью увлажнялись, а днём подсушивались. Фактически стены являлись невольными осушителями воздуха и «работали» точно на том же принципе, что и нынче работают специальные сушители воздуха в помещениях бассейнов: на конденсации паров воды на холодных теплообменных поверхностях (только без вывода воды за пределы помещения).

Конечно же, возникновение капель воды (росы) на стенах и потолках (особенно при залповых выбросах пара при варке и стирке) было крайне нежелательным явлением, смывающим побелку и отслаивающим обои. Поэтому и предпочитали впитывающие стены, которые и назывались «дышащими». Становится ясным, что в принципе впитывающий слой может и не затрагивать всю толщу стены. Для поглощения залповых выделений пара вполне достаточен и тонкий слой штукатурки, нанесённой на пароизоляционный слой. Кстати, именно такой тонкий впитывающий слой ворсистого материала и наносится на антиконденсационные дождеветрозащитные подкровельные плёнки.

Если же вся стена здания является влагопроводящей, то она в какой-то степени способна выводить излишнюю влажность из помещения в атмосферу за счёт всех трёх факторов: распространения воды по смачивающимся стенкам капилляров, перемещений по капиллярам масс воздуха вместе в водяным паром, а также за счёт диффузии водяного пара в воздухе капилляров. Так что процесс удаления влаги через стену также является многофакторным. Кстати, и современные строительные нормы и правила допускают увлажнение внутренности стен зданий зимой, но только в той степени, которая позволяет стенам избавиться от влаги летом за счёт естественного высыхания. Но в целом в современных условиях, когда плотность проживания людей в городах снизилась в десятки раз, а степень утепления домов возросла, прежнее бытовое понятие «дышащих» стен (как стен без капель) стало забываться.

Сейчас горожане смело используют моющиеся виниловые обои и пластиковые натяжные потолки даже на кухнях, и если где-то в углах появляется конденсат, то уже не кивают на «плохое дыхание» стен, а приводят в порядок системы вентиляции (устанавливают локальные и общеобменные вытяжки) и кондиционирования (устанавливают осушители и обогреватели воздуха) или же утепляют стены. При нормальном утеплении стен и нормальном кондиционировании человек не может органами чувств установить, «дышат» ли стены помещения или нет.

Напомним, что современное нормативное значение термического сопротивления наружных стен жилых домов в центральных областях (с 6000 градусосутками отопительного сезона) достигло 3,5 м²/Вт (то есть утроилось). Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции составляет при этом не более 4 °С, что снимает проблемы намокания стен.

Вместе с тем, необходимо сознавать, что мокрые стены вовсе не означают, что воздух в помещении тоже «мокрый» (влажный). Действительно, холодные мокрые от росы пластины кондиционера вовсе не указывают на то, что воздух «мокрый». Наоборот, это указывает на то, что кондиционер забрал влагу из воздуха и осушил его. Так и мокрые стены помещения означают, что воздух осушился за счёт холодных стен.

Влажностный режим помещений в холодный период года классифицируется следующим образом: суховоздушный режим соответствует относительной влажности воздуха ниже 50%, нормальный — (50-60) %, влажный — (60-75) %, мокрый — свыше 75% (СНиП 23-02-2003). Это значит, что при температуре воздуха 20 °С в помещении, полностью лишенном общеобменной вентиляции, мокрый воздух может существовать при температурах стен (15,4-20)°С, влажный — при (12,0-15,4)°С, нормальный — при (9,2-12,0)°С, а сухой — при температурах стен ниже 9,2°С.

Иными словами, низкие температуры стен невентилируемого помещения вызывают конденсацию паров и намокание стен, но зато обеспечивают сухость воздуха. Поэтому в многолюдной палатке с печкой зимой стены всегда мокрые (или даже мёрзлые), но зато воздух сухой. А в тёплом доме стены теплые и сухие, но воздух может стать влажным и даже мокрым, а мокрый (сырой) воздух при высоких температурах воспринимается человеком как душный, а при пониженных — как промозглый и даже затхлый.

Но есть такой тип сухих тёплых стен, при которых не может быть душно даже в отсутствии вентиляции. Это гигроскопические стены, в частности, деревянные. Они способны сорбировать (поглощать) пары воды из воздуха и в случае своей массивности (точнее, высокой потенциальной влагоёмкости) могут держать относительную влажность воздуха на фиксированном уровне (в зависимости от собственной влажности и температуры).

Именно такие стены называются «дышащими» в деревенском и дачном быту, именно они важны в белых банях. Но если такие «дышащие» гигроскопические стены намокнут до уровня (25-30) % относительной влажности древесины, то они перестают «дышать» в дачно-деревенском смысле, поскольку сверхмелкие капилляры оказываются заполненными водой и древесина превращается в обычный впитывающий материал. Ни глазами, ни касаниями рукой невозможно отличить древесину 4%-ной влажности от 12%-ной влажности, и только при влажности 20-30 % древесина начинает ощущаться влажной.