Как сделать тиснение на бересте

Чеканы

Пока есть время, сделал себе чеканы для тиснения по бересте. Чтобы украшать кузовки и туески орнаментом. Оккупировал угол в кухне, приспособил на табуретке маленькие тиски, и до ночи пилил, шлифовал.

Инструмент – надфили, напильник, да ножовка по металлу. А заготовок набрал в селе: всякие болты, гвозди, куски металлической шины.

Из болта на 10 мм получился равносторонний треугольник.

Латунный стержень от старого водопроводного крана. У него квадратный хвостовик. Два пропила ножовкой и получается вот такой чекан для орнамента.

Латунный стержень на 14 мм. Чуть пильнуть, немного шлифануть – и готов цветок.

Поколдовал над болтом 8 мм – цветочек с шестью лепестками.

А это проволока диаметром 6 мм – цветок на 4 лепестка.

Ну, и сделал несколько чеканов попроще – лучи для солнышка прямые и в виде полумесяца. Фоткать уже не стал.

Испытал свои самоделки на практике. Нужно, конечно, немного приноровиться, чувствовать силу удара.

Сделал берестяное ведерко и украсил его тиснением.

Объем ведерка 3,7 литра, дно вставное, из вербовой дощечки.

Два дня занимался, забывал поесть. Когда делаешь, такое чувство – не передать словами… И азарт, и возбуждение, и радость, от того, что понимаешь – получается! Растуды тебя, Серега!

У нас наладилась хорошая зимняя погода. Сегодня целый день шел снег, минус 9 мороза. Слушал на пасеке ульи через летки. Похоже, две семьи погибли – никаких звуков. Открывать не стал. У остальных иней в верхних летках, можно и не слушать – там живы, пар выходит.

PS Если есть желающие купить ведерко – пишите через обратную связь, цена 300 гривен.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Способы декорирования изделий из бересты

Тиснение. Способ украшения изделий из пластевой бересты с помощью чеканов и штампов. Чеканы изготавливают из различных материалов: дерева, металла, кости. На рабочем конце формируют рисунок. Тисненые орнаменты наносят на изделие с определенным ритмом, надавливая на чекан рукой или ударяя молотком.

Применяют еще горячие тиснение, когда перед запрессовкой чекан или штамп нагревают, при этом отпечаток в местах соприкосновения с берестой будет иметь коричневый оттенок, насыщенность которого будет зависеть от температуры штампа, времени выдержки и толщины бересты, тут главное не переусердствовать, береста может сгореть.

Гравировка выжиганием

Наносить рисунок на бересту можно выжиганием. Для этого используют электрический выжигательный прибор, главное при выжигание на бересте использовать минимальный нагрев выжигательного пера.

Выжигание можно подразделить на контурное, силуэтное и живописное (см. раздел выжигание).

Выскабливание или Процарапывание

Рисунок на бересту наносят шилом прокалыванием кальки с изображением или обводя трафарет. Затем бересту слегка смачивают и острой стороной ножа-резака выскабливаю элементы орнамента, убирая темный слой. Можно делать наоборот выскабливать фон оставляя черным орнамент или изображение.

Крышка короба с изображение лебедей, выполненная выскабливанием. XIV в.

Аппликация. Аппликация это украшение из вырезанных из бересты узоров, которые приклеивают на изделие из бересты или другого материала.

Стеклянная ваза с наклеенной прорезной берестой (работа С.В. Иванова)

Резьба. Резьбу обычно выполняют на бересте снятой с молодых берез. На кусок пластевой бересты нужного размера переносят шилом рисунок, через кальку или трафарет. С помощью ножа-резака удаляют участки фона. Резьбу выполняют на деревянной доске обычно из липы. Однотипные элементы можно вырезать пробойником соответствующей формы. Прорезная береста может дополнительно украшаться тиснением.

Изготовление прорезного орнамента. Туес украшенный прорезной берестой

Роспись. Древний способ украшений изделий из бересты, очень часто применялась для украшения берестяных туесов или бураков. Основные цвета красный, зеленый синий и их оттенки при смешении с белым. Иногда весь туес покрывал фоновой краской, а потом наносили рисунок. Перед росписью поверхность грунтуют, это может быть смесь мела со столярным клеем, а можно использовать клей ПВА. Для росписи можно использовать гуашь, темперу и масляные краски. Для закрепления роспись покрываю масляными лаками.

Готовые берестяные изделия смазывают льняным или подсолнечным маслом, это придает блеск изделию.

ЛУБОК

Лубо́к (лубочная картинка, лубочный лист, потешный лист, простовик) — вид графики, изображение с подписью, отличающееся простотой и доступностью образов. Первоначально вид народного творчества. Выполнялся в технике ксилографии, гравюры на меди, литографии и дополнялся раскраской от руки.

Для лубка характерны простота техники, лаконизм изобразительных средств (грубоватый штрих, яркая раскраска). Часто в лубке содержится развернутое повествование c пояснительными надписями и дополнительные к основному (поясняющие, дополняющие) изображения.

Самые древние лубки известны в Китае. До VIII века они рисовались от руки. Начиная с VIII века известны первые лубки, выполненные в гравюре на дереве. В Европе лубок появился в XV веке. Для раннего европейского лубка характерна техника ксилографии. Позже добавляются гравюра на меди и литография.

Благодаря своей доходчивости и ориентированности на «широкие массы» лубок использовался как средство агитации (например, «летучие листки» во время Крестьянской войны и Реформации в Германии, лубочные изображения времён Великой французской революции).

Русский лубок XVIII века отличается выдержанной композиционностью.

В России XVI века — начала XVII века продавались эстампы, которые назывались «фряжские листы» или «немецкие потешные листы». В России рисунки печатались на досках особого пиления. Доски назывались луб (откуда палуба). Чертежи, рисунки, планы писали на лубу ещё с XV века. В XVII веке большое распространение получили раскрашиваемые лубяные коробы. Позднее бумажные картинки получили название лубок, лубочная картинка.

В конце XVII века в Верхней (Придворной) типографии был установлен фряжский стан для печати фряжских листов. В 1680 году мастер Афанасий Зверев резал для царя на медных досках «всякие фряжские рези».

Изначально сюжетами для лубочных картин были рукописные сказания, житейники, «отеческие сочинения», устные сказания, статьи из переводных газет (например, «Куранты») и т. д. Сюжеты и рисунки заимствовались из иностранных Альманахов и Календарей. В начале XIX века сюжеты заимствуются из романов и повестей Иоганна Вольфганга фон Гёте, Анны Радклиф, Софи Коттен, Франсуа Рене де Шатобриана и других писателей. В конце XIX века преобладали картинки на темы из священного писания, портреты императорской семьи, затем шли жанровые картинки, всего чаще нравственно-поучительного характера (о гибельных последствиях обжорства, пьянства, жадности), лицевые издания «Еруслана Лазаревича» и других сказок, изображения в лицах народных песен («Ехали бояре из Нова-города», «Била жинка муженька»), женские головки со вздорными надписями, изображения городов (Иерусалим — пуп земли).

Духовно-религиозные, Философские.Юридические — изображения судебных процессов и судебных действий. Исторические — «Умильные повести» из летописей. Изображение исторических событий, битв, городов. Топографические карты.Сказочные — сказки волшебные, богатырские. Праздники — изображения святых.Конница — лубки с изображением всадников.Балагурник — потешные лубки, сатиры, карикатуры, побаски.

Изготовлялся лубок следующим образом: художник наносил карандашный рисунок на липовой доске (лубе), затем по этому рисунку ножом делал углубление тех мест, которые должны остаться белыми. Смазанная краскою доска под прессом оставляла на бумаге черные контуры картины. Отпечатанные таким способом на серой дешевой бумаге назывались картины-простовики. Простовики отвозили в специальные артели. В XIX веке в подмосковных и владимирских деревнях существовали специальные артели, которые занимались раскраской лубка. Занимались раскраской лубков женщины и дети. Позднее появился более совершенный способ изделия лубочных картин, появились художники-граверы. Тонким резцом на медных пластинах они гравировали штриховкой рисунок, со всеми мелкими подробностями, чего невозможно было сделать на липовой доске. Способ расцветки картин оставался тот же. Артельщики принимали от издателей-лубочников заказы на раскраску сотен тысяч экземпляров. Один человек за неделю раскрашивал до одной тысячи лубков — за такую работу платили один рубль. Профессия называлась цветальщик. Профессия исчезла после появления литографских машин.

Рисованный лубок — одна из разновидностей народного изобразительного искусства. Его возникновение и широкое бытование приходится на сравнительно поздний период истории народного творчества — середину XVIII и XIX век, когда многие другие виды изобразительного народного искусства — роспись по дереву, книжная миниатюра, печатный графический лубок — уже прошли определенный путь развития.

В историко-культурологическом аспекте рисованный лубок представляет собой одну из ипостасей народного изобразительного примитива, стоящую в близком ряду с такими видами творчества, как живописный и гравированный лубок, с одной стороны, и с росписью на прялках, сундуках и искусством украшения рукописных книг — с другой. В нем аккумулировались идеальные начала фольклорного эстетического сознания, высокая культура древнерусской миниатюры, лубочная изобразительность, базирующаяся на принципах наивно-примитивного творчества.

Техника исполнения рисованного лубка своеобразна. Настенные листы исполнялись жидкой темперой, нанесенной по легкому карандашному рисунку, следы которого заметны только там, где он впоследствии не был стерт. Мастера пользовались красками, разведенными на яичной эмульсии или камеди (клейкие вещества различных растений). Как известно, живописные возможности темперы весьма широки и при сильном разведении она позволяет работать в технике прозрачной живописи с просвечивающими слоями, подобно акварели.

В отличие от массового печатного лубка рисованный лубок исполнялся мастерами с начала и до конца от руки. Нанесение рисунка, его раскраска, написание заглавий и пояснительных текстов — все производилось ручным способом, придавая каждому произведению импровизационную неповторимость. Рисованные картинки поражают яркостью, красотой рисунка, гармонией цветовых сочетаний, высокой орнаментальной культурой.

Местами производства и бытования лубочных картинок нередко были старообрядческие монастыри, северные и подмосковные деревни, сберегавшие древнюю русскую рукописную и иконописную традиции.

Производство рисованных настенных листов было сосредоточено по большей части на севере России — в Олонецкой, Вологодской губерниях, в отдельных районах по Северной Двине, Печоре. Одновременно рисованный лубок существовал в Подмосковье, в частности в Гуслицах, и в самой Москве. Имелось несколько центров, где в XVIII и особенно в XIX веке процветало искусство рисованного лубка. Это Выго-Лексинский монастырь и прилегавшие к нему скиты (Карелия), район Верхней Тоймы на Северной Двине, Кадниковский и Тотемский районы Вологодской области, Великопоженскоеобщежительство на реке Пижме (Усть-Цильма), Гуслицы в Орехово-зуевском районе Подмосковья. Возможно, были и другие места производства рисованных картинок, но в настоящее время они неизвестны.

Начало искусству рисованного лубка положили старообрядцы. У идеологов старообрядчества в конце XVII — начале XVIII века существовала настоятельная потребность в разработке и популяризации определенных идей и сюжетов, обосновывавших приверженность «старой вере», удовлетворить которую можно было не только перемиской старообрядческих сочинений, но и наглядными способами передачи информации. Именно в старообрядческом Выго-Лексинскомобщежительстве были сделаны первые шаги по изготовлению и распространению настенных картинок религиозно-нравственного содержания.

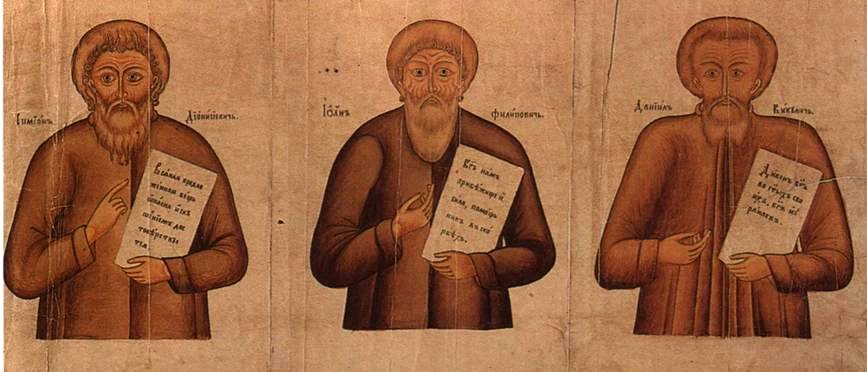

Денисов, И. Филиппов, Д. Викулов. Середина XIX в. Неизвестный художник Чернила, темпера. 35×74,5

Другой старообрядческой общиной, игравшей сходную культурно-просветительскую роль на Севере, был Великопоженский скит, возникший около 1715 года на Печоре, в районе Усть-Цильмы, и просуществовавший до 1854 года. Внутреннее устройство Великопоженскогообщежительства основывалось на поморско-выговском уставе. Оно вело довольно значительную хозяйственную деятельность, основой которой были хлебопашество и рыбный промысел. Монастырь являлся средоточием древнерусской книжности и грамотности: крестьянских детей обучали чтению, письму, переписке книг. Здесь занимались и рисованием настенных листов, что было, как правило, уделом женской части населения.

Палитра художников рисованных листов значительно разнообразнее, цвет в картинках, как правило, делается более открытым, сочетания — более контрастными. Мастера прекрасно учитывали декоративное назначение картинок, их связь с плоскостью стены. В отличие от рассчитанной на индивидуальное общение с книгой на близком расстоянии, привычной для рукописей дробности и фрагментарности иллюстраций, лубочные художники оперировали уравновешенными и законченными построениями больших листов, воспринимаемыми как единое целое.

Но в манере письма, в отдельных приемах создатели рисованных картинок зависели и от высокого искусства иконописания, процветавшего на Выгу. Мастера лубочных картинок заимствовали у иконописцев праздничное звучание колорита, склонность к чистым прозрачным краскам, любовь к тонкой миниатюрной живописи, а также отдельные характерные приемы рисунка почвы, растительности, архитектурных деталей.

Немало мест, державшихся «старой веры», существовало в Прибалтике, Поволжье, Сибири, в средней России. Одним из центров сосредоточения старообрядческого населения, давших русской культуре интересные художественные произведения, были Гуслицы. Гуслицы — старинное название подмосковной местности, получившей наименование по реке Гус-лице, притоке Нерской, впадающей в Москву-реку. Здесь в конце XVII — начале XVIII века селились беглые старообрядцы поповского согласия (т. е. признававшие священство). В гуслицких деревнях в XVIII—XIX веках были развиты иконописный, меднолитейный, деревообрабатывающий промыслы. Широкое распространение получило искусство переписки и украшения книг, здесь даже выработался свой особый стиль орнаментации рукописей, значительно отличающийся (как и содержание книг) от северного поморского. В Гуслицах сложился своеобразный очаг народного изобразительного творчества, большое место в нем заняло производство рисованных настенных картинок.

Тематика рисованных картинок весьма разнообразна. Есть листы, посвященные историческому прошлому России, например, Куликовской битве, портреты деятелей раскола и изображения старообрядческих монастырей, иллюстрации к апокрифам на библейские и евангельские сюжеты, иллюстрации к рассказам и притчам из литературных сборников, картинки, предназначенные для чтения и песнопений, настенные календари-святцы.

УФТЮЖСКАЯ РОСПИСЬ

Эта роспись была создана специально под бересту и прославила уфтюжские туеса не только в Архангельской губернии. Происходит уфтюжская роспись примерно из тех же местностей, что и весьма схожая с нею ракульская — из местностей по Северной Двине, лежащих чуть ниже устья Вычегды.

Происхождение уфтюжской росписи, как и другой схожей с ней ракульской, бытовавшей также на правом берегу Двины чуть выше по течению, принято связывать со старообрядческими промыслами — книжной миниатюрой и иконописью.

Роспись была создана специально под материал, гармонично сочетаясь с формой берестяного изделия. Ритмичный и плавный орнамент, гармоничное сочетание красок, виртуозность свободного кистевого письма — отличительные особенности уфтюжской росписи.

Большая часть поверхности остаётся не покрытой орнаментом и сохраняет красоту материала. Фон часто подкрашивается тонким слоем краски, при этом сохраняется заметна красивая фактура бересты.

Наиболее распространённый цвет светлый, солнечный, оранжевый, розовый, красноватый, но строгих канонов нет и встречаются коричневый, зелёный и другие цвета.

Композиция всегда одна и та же — гибкая веточка, несущая лёгкий цветок. Всё взято из окружающего мира — лунники, тюльпаны-лилии, репей, ромашки, раскинувшиеся, опушённые ресничками листья, несколько ягодок.

Встречаются и птички, здесь их называют «кутеньки». Они в различных позах: важно расхаживающие, охорашивающие пёрышки, готовые взлететь. Встречаются и сказочные птицы-сирины.

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ

Во второй половине XIX в. появляются столярные изделия. Формирование хохломского орнамента также относится к XIX в. И свои изделия мастера переносили мотивы окружающей природы: траву, цветы, кусты и деревья с пышной кудрявой листвой. Одним из основных элементов травного узора становится смелый кистевой мазок. Растительный орнамент росписи «под фон» и рисунки «Кудрина» в XIX в. исполнялись гораздо реже, чем травное письмо («травка»), в связи с их большей трудоемкостью.

Рисунки «Кудрина» получают более широкое распространение с середины, а роспись «под фон» во второй половине XIX в. Тогда же значительно расширяется ассортимент хохломских изделий. Мастера расписывают огромные артельные, или бурлацкие, платковые блюла, чашки и тарелки, поставцы, солонки, кандейки. совки для муки, дуги, прялки, лукошки для ягод и грибов. В это время промысел приобретает характер крупного мануфактурного производства. Происходит разделение труда: в одних деревнях заготовляли древесину, в других вырабатывали посуду, в третьих — вырезали ложки, в четвертых — расписывали изделия.

В конце XIX — начале XX в. промысел угасает. Деревянную посуду с ручной росписью вытесняет фабричная посуда. Большой ущерб промыслу нанесли русско-японская и первая мировая войны.

Возрождение промысла началось после Великой Октябрьской социалистической революции. Хохломские мастера активно участвовали в создании кооперативных артелей. Уже в марте 1919 г. были организованы Новопокровская, Хрящевская, Семинская, Мокушинская и Бортновская артели. В начале 20-х годов действовало и много небольших семейных мастерских.

К середине 50-х годов в хохломских изделиях появляются новые мотивы растительного орнамента: спелые колосья, ветки, отягощенные плодами, грозди винограда, пышные цветочные гирлянды. Кроме того, художники вводят в орнаме1гг изображения памятников архитектуры, гербов, эмблем, портретов. В 50—60-е годы расширяется также ассортимент хохломских изделий, появляются новые вещи утилитарного назначения: комплекты посудных изделий для салата, компота, ягод, орехов, блинов; изделия для украшения интерьеров; различные предметы сувенирного характера. В это время в хохломском промысле начинают отчетливо проявляться два самостоятельных направления: одно — в Ковернинском районе, другое — в г. Семенове.

Особенность этих изделий — живописность ярких сочных полевых трав, ягод, цветов, непосредственность и простота рисунка. Характерные для ковернинских мастеров росписи «травка», орнаменты с ягодами земляники, рябины, крыжовника стали уже традиционными. Но есть среди мастеров семинской фабрики и любители росписи «под фон» и «Кудрина».

Возникновение промысла в г. Семенове Горьковской области связано с открытием здесь в 1918 г. школы художественной обработки дерева. Через семь лет из выпускников школы была создана артель «Кустарь-художник». Очень много изделий артели шло на экспорт, в связи с чем в 1931 г. она была преобразована в артель «Экспорт», затем в «Хохломскую роспись», а в 1960 г. реорганизована в фабрику с тем же названием. С 1970 г. предприятие называется производственным художественным объединением «Хохломская роспись».

Особенность техники золотой окраски хохломских художников — получение золотистого цвета без применения золота. Процесс производства включает следующие этапы: получение заготовки. грунтовку, роспись, закалку.

Из хорошо просушенной древесины липы, осины, березы или ольхи вытачивают на токарном станке или выдалбливают изделие, которое называется заготовкой, или «бельем», «Белье» еще раз тщательно просушивают и грунтуют.

При грунтовке в изделие втирается глина, оно покрывается несколько раз олифой с просушкой при температуре 60—70 °С. Затем его подвергают лужению: на липкую поверхность наносят тампоном тонко перетертый порошок олова или алюминия. Цель этой операции — получить серебристую окраску. После этого изделие вновь сушат, и оно готово к росписи.

Расписывают изделия беличьими или колонковыми кисточками масляными красками: красной (киноварью), черной (газовой сажей), желтой, коричневой и зеленой. Хохломская роспись делится на два основных вида: «верховое» письмо и фоновое. Особенность «верховой» росписи состоит в нанесении рисунка мазками поверх золотистого фона. Фон, просвечивающий сквозь легкий ажурный рисунок, делает изделие похожим на золотое. К

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.