Low life high tech

Low life high tech

High Tech, Low Life или киберпанк глазами российского художника

Подборка артов Владимира Манюхина

Это вообще просто неон

Светится? Светится. Значит киберпанк.

Тут явно вдохновение «Горец», контекст сцены слишком очевиден.

Например этот бред

буддисты + технологии. Да-м правдоподобно, хотя это мог быть референс на то, что обе или оба отрицают личность, но это слишком глубоко

А что не так? Добро пожаловать в киберпанк.

На второй картинке не факт, что верующий, а на первой. Больше на культ похоже. В артах именно буддизм и шива

Буддизм отлично сочетается и перекликается с киберпанком, что отлично демонстрирует Кибербуддизм. Можете почитать про него на досуге)

Может ещё и христианство отлично сочетается с технологиями? В храмах типа вайфай будут раздавать, ха ха ха, не смеши автор, oh wait a minute

Кстати о религиях в игровой вселенной Cyberpunk)

Реквестирую подробный пост ;>

Мне бы о Корпорациях успеть написать до выхода игры+ таймлайн) Если и буду писать о экономической ситуации в мире Cyberpunk, строительстве Найт-Сити, религии и политике, то только после выхода игры.

Да ладно, до весны ещё куча времени, успеешь)

А вы об этом. Ну я не разбираюсь как буддисты относятся к технологиям. Но мне кажется художник просто хотел изобразить что технологии настолько глубоко вошли в повседневную жизнь, что такие вот ситуации никого не удивляют и ничему не противоречат в их сознании.

@Eudialyte, вопрос года: вам нравится что-то ещё, помимо киберпанка? (И в плане какие игры, и в плане стилистики)

Уже создаётся ощущение, что вы и есть киберпанк.

Конечно)

Из игр я очень люблю RPG(Ведьмак,TES, Shadowrun, Dragon Age, Mass Effect и т.д), шутеры(Titanfall, Apex, Destiny, Warframe, Doom, и т.п), Immersive sim (System Shock, Deus Ex, Bioshock, Dishonored и Prey), а ещё я уважаю игры Supergiant Games(музыка, атмосфера и история у них великолепны), Playdead, Dennaton Games, 11 bit studios, Larian Studios,

Mooneye Studios, Campo Santo, Frictional Games, Annapurna Interactive.

Топ 3 моих любимых студий:

CDPR

Rockstar Games

Respawn Entertainment

Ещё я люблю фильмы и сериалы(из жанра фантастиски, фэнтези и взрослой супергероики(Пацаны, Сверхспособности, Джессика Джонс и т.д)), музыку( рок,металл и электронщину (AC/DC, Led Zeppelin, Dirty Honey, Guns N’ Roses, The Glorious Sons, The Fallen State и Celldweller)) и читать книги( научная фантастика, фантастика, фэнтези, исторические произведения и научные труды).

История жанра Киберпанк. Ах, мы, несчастные людишки.

История жанра Киберпанк. Ах, мы, несчастные людишки.

Время, время, что же ты делаешь с нами? Многое изменилось в этом мире, практически все возможные мечты человека поистине сбылись, технический и информационный век наступил в нашей с вами жизни. Но с другой стороны, на фоне прогресса происходят просто ужасные вещи. Во многих людях теряются такие понятия, как «человек разумный» и «культура», ведь наше общество давно стало потребительским, «что подсунут», как говорится. Многие людишки играют в совершенно бездушные и глупые игры, в которых совершенно нет каких-нибудь частичек искусства, постепенно становясь «отбитыми дегенератами». Мы ходим на тупые фильмы, при этом молясь, чтобы они когда-нибудь перестали выходить на большие экраны. У людей ныне отсутствует какая-то своя жизненная философия, ведь их разум давно поглотили машины. Я уже молчу про то, что многие люди перестали читать книги и попросту общаться. «А зачем, ведь у нас есть дрянные социальные сети, без которых и секунду прожить не можем!!” Но есть вещи, куда страшнее всего того, что я только что перечислил. Ожесточённая экономическая ситуация во многих странах и процветание терроризма уже давно стали нормой. А ведь раньше мы думали, что это просто выдумки писателей-футуристов, но все их описания сбылись, словно пророчество. Ведь не зря жанр Киберпанк называют пророческим. Ну хватит тянуть, давайте же копнём глубже и узнаем много интересного об этом пророческом жанре. «Поехали» — говорю я с грустью. Но киберпанку грусть неведома.

Зарождение Киберпанка в литературе, характерные особенности.

Давайте начнём с самого простого, с определения. Киберпанк — жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. В мире Киберпанка высокое технологическое развитие соседствует с глубоким социальным расслоением, нищетой, бесправием, уличным беспределом в городских трущобах. Данный термин является этакой «игрой слов» cybernetics «кибернетика «и punk «мусор». Впервые данный термин использовал американский писатель Брюс Бетке в качестве названия своего рассказа «Киберпанк». Этот рассказ был напечатан в Ноябрьском номере журнала «Amazing Science Fiction Stories» за 1983 год. Киберпанковые сюжеты часто построены вокруг конфликта между хакерами, искусственным интеллектом и мегакорпорациями. Киберпанковские миры, как правило, являются постиндустриальными антиутопиями и описывают общество, находящееся на пороге бурных социальных и культурных преобразований, где новые технологии используются способами, не предусмотренными их создателями («улица найдёт собственное применение вещам»). Многие отмечают схожесть атмосферы жанра с нуаром.

Мрак. Один сплошной Мрак.

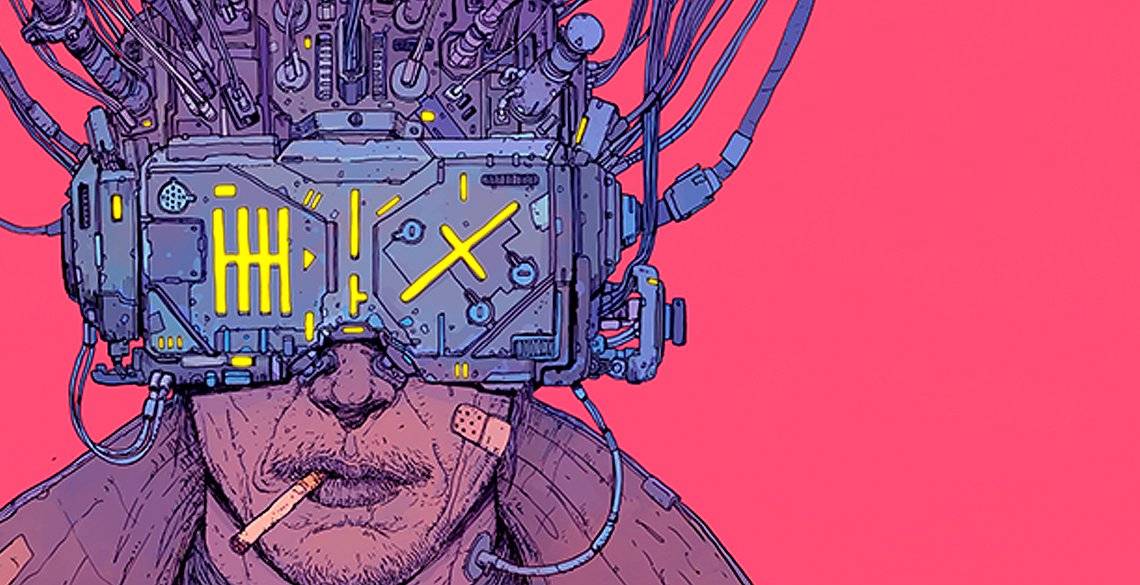

«Персонажами классического киберпанка были отчуждённые, нелюдимые одиночки, живущие на задворках общества, как правило, в дистопическом будущем, где повседневная жизнь подвергается ошеломительному влиянию стремительных технологических перемен, всеобъемлющей компьютеризованной инфосферы и распространяющейся модификации человеческого тела».

Лоренс Персон (редактор журнала Nova Express)

Одним из ярчайших протагонистов этого жанра, является Кейс из легендарного романа Уильяма Гибсона «Нейромант» (1984). Кейс — это ковбой киберпространства, блистательный хакер, который крадёт деньги у своего криминального босса, что не проходит для него безнаказанно. Его жестоко карают, поражая центральную нервную систему микотоксином, что ставит крест на его карьере успешного киберковбоя. И вот, когда жизнь окончательно лишается какой-либо ценности для него, он неожиданно получает предложение, которое бывает только раз в жизни — восстановить утраченные способности и вернуть свою жизнь. Но, как диктуют законы жизни — всему есть своя цена. И стоит признать, что именно «Нейромант» считается первым полноценным произведением. В СЮЖЕТЕ КНИГИ СОБРАНО БОЛЬШИНСТВО ХАРАКТЕРНЫХ ЧЕРТ ЖАНРА. А ИМЕННО: ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА, ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, БИОИМПЛАНТАТЫ, КОРПОРАТИВНЫЕ ВОЙНЫ И ТАЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, ПРЕСТУПНОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА.

В дальнейшем, определение «Киберпанк» было использовано редактором Гарднером Дозуа в его рецензии на романы Уильяма Гибсона. Позднее именно это слово и именно в том смысле, в котором Дозуа обобщил стилистику Гибсона, и стало определением киберпанка как жанра. Оно известно, как критерий Дозуа: «High tech. Low life» («Высокие технологии, низкий уровень жизни»). Затем к киберпанку обратилось немало одарённых и весьма различных по стилю американских писателей-фантастов, среди которых можно выделить Брюса Стерлинга, Руди Рюкера, Филипа Дика и Майкла Суэнвика. Своеобразный пост-киберпанковский стиль характерен также для футуристических романов Нила Стивенсона.

Брюс Стерлинг стал основным идеологом и оратором нового направления. В 80-х он, под псевдонимом Винсент Омниверитас, был главным редактором бесплатной газеты «Дешёвая Правда». Это издание являлось неофициальным органом группы авторов, именовавших себя «Движение». В нём Стерлинг яростно критиковал закостеневшее состояние популярной научной фантастики того времени и проповедовал новый взгляд на мир, будущее и место человека в нём.

«Всё, что можно сделать с крысой, можно сделать и с человеком. А с крысой мы можем сделать почти всё. Об этом тяжело думать, но это правда. И это не исчезнет, если мы закроем на это глаза. Вот что такое киберпанк.» (Брюс Стерлинг, эссе «Киберпанк в девяностых»)

Авторы произведений киберпанка становились лауреатами премий «Хьюго» и «Небьюла». В связи с интересом массовой аудитории к альтернативной истории в последнее время свои позиции укрепили авторы стимпанка. В наши дни некоторое распространение получили такие ответвления жанра, как кибертреш и нанопанк, а также биопанк. Да и ещё, со своей субъективной колокольни, я бы хотел затронуть творчество польского писателя Станислава Лема.

В своём философско-футурологическом трактате «Сумма технологии» он предвосхитил создание виртуальной реальности, искусственного интеллекта, а также развил идеи автоэволюции человека, сотворения искусственных миров и многие другие.

Станислав Лем писал о часто выглядящих непреодолимыми трудностях общения человечества с далёкими от людей внеземными цивилизациями, о технологическом будущем земной цивилизации. Более поздние его работы посвящены также идеалистическому и утопическому обществу и проблемам существования человека в мире, в котором нечего делать из-за технологического развития. Его сообщества внеземных миров включают рои механических самоорганизующихся «насекомых» («Непобедимый»), разумный Океан («Солярис») и другие. Проблемы технологической утопии рассматриваются в романах «Возвращение со звёзд», «Мир на Земле», «Осмотр на месте» и немного в цикле рассказов «Кибериада».

Я также хотел бы упомянуть первую антиутопию в мире, роман «Мы» Евгения Замятина.

Не смотря на то, что данное произведение больше относится к классической антиутопии, я могу приписать роману «Мы» характерные элементы киберпанка. Не забывайте, что антиутопия и киберпанк очень тесно связаны друг с другом. Действие разворачивается приблизительно в тридцать втором веке, технический прогресс достиг нереальных высот, люди строят первый в мире космический корабль, назвние которого «ИНТЕГРАЛ», сами жители живут в хрустальных домах. Также описывается, что люди, живущие в Едином Государстве, подверглись механическим аугментациям. Этот роман описывает общество жёсткого тоталитарного контроля над личностью (имена и фамилии заменены буквами и номерами, государство контролирует даже интимную жизнь). А главный герой является обычным рабом системы, которому со временем доведётся встретиться с революционерами, а дальше вам следует почитать самим. Ну чем не Киберпанк?

Хватит, не потерпим тоталитаризм.

Ярчайшим феноменом культурной среды в стиле киберпанк можно считать современную Японию. Современные индустриально-коммерческие центры Японии, такие как Чиба-сити и Шибуйя, будто сошли со страниц произведений Уильяма Гибсона и Филипа К. Дика. Киберпанк нашёл отражение и развитие во множестве популярных здесь аниме- сериях и манге, на которых выросло целое поколение японцев.

Киберпанк вторгся в кинематограф.

Первым фильмом, жанровое направление которого было определено как киберпанк, стала экранизация того же Гибсона — «Джонни-мнемоник» (1995), сразу ставший классикой, но провалившийся в прокате. Сюжет фильма приблизительно таков: Джонни (Киану Ривз) зарабатывает в сложном будущем тем, что переносит засекреченную и закодированную информацию в собственной голове. Несложная работенка: до последнего заказа у Джонни все шло гладко, он даже сообразил звучный слоган (явная тавтология), сигнал к началу «закачки», совместивший в себе лучшие традиции как киберпанка, так и голливудского антуража: «Врежь мне!» Имеются, конечно, профессиональные издержки, причем, весьма досадные: чтобы уместить в голове донорную информацию, носителю приходится жертвовать кое-какими воспоминаниями, зачастую приятными. Но фильм не о грусти расставания с лучшими моментами жизни, которые приятно было бы извлечь в глубокой старости. Всем известно, что киберпанкам грусть неведома. Ожидалось видеть хороший результат, Гибсон всё- таки, но фильм восприняли негативно.

Норман Джейден из Heavy Rain явно был фанатом этого фильма.

НО С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ СНЯТЫЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКИ РАНЬШЕ КАРТИНЫ ТОЖЕ МОЖНО ОТНЕСТИ К НАПРАВЛЕНИЮ КИБЕРПАНК. НАПРИМЕР, БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ (1982), СОЗДАННЫЙ ПО РОМАНУ ФИЛИПА ДИКА «МЕЧТАЮТ ЛИ АНДРОИДЫ ОБ ЭЛЕКТРООВЦАХ?».

По истине, великое кино.

ОХ, уже который раз я говорю про этот фильм. Ну, блин, я его просто люблю. Как я говорил раннее, за основу фильма взята повесть Филипа К. Дика «Снятся ли андроидам электрические овцы», но в реальность «Бегущего» перенесена не полностью: нет ни закона о необходимости иметь в доме хоть одно искусственно созданное животное, ни постоянного запугивания общественности угрозой репликантов. И атмосфера, и концепция фильма — целиком заслуга режиссера, отмеченного впоследствии премией фантастики «Хьюго». Действие кинофильма разворачивается в Лос-Анджелесе недалекого будущего (как позже выяснится, в киберпанке все — «недалекое»). Офицер полиции Декард (Харрисон Форд) получает задание по уничтожению группы репликантов. Отличить человека от репликанта можно только по одной характерной особенности: последние не умеют сочувствовать. Во всем остальном они идентичны: едят, как люди, спят, как люди, ходят, бегают… Разве что сильнее, красивее и порой сообразительней своих прототипов. И, выполняя возложенное на него задание, Декард погружается сам, — в одночасье увлекая за собой зрителя, — в мрачные глубины Лос-анджелесского мегаполиса.

Мой милый и мрачный Лос-Анджелес.

Город, который построил Скотт, вне всяких похвал: вдохновленный отец киберпанка Уильям Гибсон, практически без изменений перенес его атмосферу на страницы своего «Нейроманта». Первый закон киберпанка блистает здесь этаким черным жемчугом: улицы погружены в вечный сумрак, разгоняемый лишь огнями фар да плавящимся неоном вывесок, даже за границей экрана ощутим запах прелости, исходящий от миллионов аутентичных особей, спокойно движущихся в своем направлении. Иногда камера поднимается вверх, где с высоты мы наблюдаем за огромными небоскрёбами и бесцветным небом.

Данный фильм, к сожалению, провалился в прокате. Но со временем он приобрёл статус культового, ведь сэр Ридли Скотт продолжал над ним корпеть после выхода на большие экраны, поскольку для режиссёра данный фильм является по-настоящему личным. Ридли интересовали не деньги, как у нынешних режиссёров это принято, а само признание других людей. Он хотел, чтобы этот фильм стал легендой, и у него это получилось. Если, честно, я больше не знаю таких фильмов, которые «с колен» поднялись на самую вершину, как это сделал «Бегущий по лезвию». По мнению Карло Каваньи, обозревателя сайта AboutFilm.com, данный фильм стал первой кинокартиной, которую можно отнести к жанру киберпанк. И именно «Бегущий по лезвию» считается лучшим научно-фантастическим фильмом в истории.

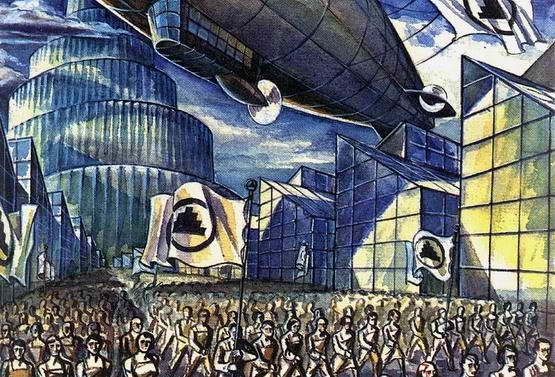

Также стоит признать, что многие люди ОТМЕЧАЮТ ПРИЗНАКИ ЖАНРА В ФИЛЬМЕ «ТРОН» (1982 Г.) И ДАЖЕ В ЧЕРНО-БЕЛОЙ КАРТИНЕ «МЕТРОПОЛИС» (1927 Г.).

Фильм Фрица Ланга «Метрополис«, ставший высшей точкой и завершением развития немецкого киноэкспрессионизма, поначалу был воспринят как очередная дешевая картина, годящаяся лишь для развлечения масс, охваченных социалистической заразой. Фильм не пользовался особой популярностью и был вскоре забыт как критиками, так и зрителями. Вспомнили о нем лишь в 80-х, когда выяснилось, что это чуть ли не первая кинематографическая антиутопия. Стоит отметить, что это одна из великих немых кинокартин в истории. Фильм «Метрополис» вобрал все черты той ужасной эпохи: страх и одновременно восхищение перед техническим прогрессом, ощущение глобальных социальных перемен во всем мире.

Фильм «Трон» Стивена Лисбергера не снискал особой славы, но именно он вызвал к жизни серию сверхпопулярных игр. Одноименная аркада (в то время — на игровых автоматах) заработала больше денег, чем сама картина. В Диснейленде появился «Суперскоростной тоннель» по мотивам гонок на световых мотоциклах.

Фильм стал вехой в развитии CGI в кинематографе, открыв дорогу к созданию полностью смоделированных на компьютере фильмов. По словам создателя первого такого фильма «История игрушек» Джона Лассетера, «без „Трона “не было бы мультфильма „История игрушек “

Также фильм повлиял на музыкальный стиль коллектива Daft Punk который, в свою очередь, записал саундтрек ко второй части фильма — «Трон: Наследие», который вышел на экран в 2010 году (режиссёр Джозеф Косински).

В 1992 году вышел «Газонокосильщик», отвоевав место под солнцем благодаря невероятным по тем временам спецэффектам. Помните анекдот про строителей, которые сняли леса, не поклеив обоев, и здание развалилось? Так вот «обои» у создателей «Газонокосильщика» получились замечательные: трехмерная компьютерная графика, долго впоследствии мелькавшая в заставках областных телеканалов, закрыла все бреши в сюжете и хорошенько так напугала кинозрителя. Но всё-таки, фильм оценили с негативом. А потом в 1996 году вышел сиквел, окончательно похоронивший эту проблемную франшизу.

Теперь нужно осветить личности тех, чья жизнь и профессия неотрывно связаны с компьютером в самой романтической форме. «Хакеры» с молодой Анджелиной Джоли вышли на экраны кинотеатров в 1996 году и сразу же всем приглянулись. Хакеры у Голливуда получились живые, модные, энергичные и… зеленоволосые. Боролись они, как водится, против монополистических корпораций и совсем не в традициях киберпанка спасли мир. Само собой, создатели фильма на спасении тоже подзаработали. Кто-то намного позже назовет эти фильмы «псевдокиберпанком». Насколько адекватен термин, судить сложно. Сказать честно, выдумывать термины последнее дело… Но всё-таки, настоящим киберпанком фильм назвать сложно, но в нём есть множество характерных элементов для жанра. Данное творение получило весьма смешанные отзывы, критики хвалили кинокартину за её стильный видеоряд, но критиковали неубедительный взгляд на хакеров и их субкультуру.

В 1997 году Габриель Сальваторес снимает киберпанк по-итальянски под названием «Нирвана», причём с Кристофером Ламбертом в главной роли. Перенаселенный индусами-кришнаитами морозный Лос-Анджелес (в нем-то все и начиналось в далеком 1983-м), виртуальные бои «за закрытыми шлемами», легализованные наркотики и биологические имплантанты, сексапильная синеволосая хакерша в коротком платьице и с пси-портом во лбу, постоянное погружение в виртуальность, которая ровным счетом ничем от реальности не отличается — всем этим и хороша «Нирвана». Кроме того, в фильме впервые используется «эффект матрешки» (этакие «сон внутри сна», «рассказ в рассказе», «спектакль в спектакле», «фильм в фильме» или «картина в картине», «уснули столько-то раз, а проснулись на один раз больше».), продиктовавший киберпанковскому кино новые традиции. Программист Джимми надевает виртуальный шлем энное количество раз, словно забывая его снимать, а при «выходе из программы» перед глазами зрителя в мгновение проносятся все накопленные в оперативке оболочки. Действия в многослойной реальности перемежаются с эпизодами из реальности «Нирваны» — игры, которую Джимми создал и на протяжении всего фильма пытается уничтожить.

Теперь поговорим о фильме, по концепции похожего на «Нирвану», но в разы круче её. На этот раз пойдёт речь о кинокартине американского производства: «Тринадцатый этаж», выполненной в стиле старого доброго sci-fi, а также Неонуара. Четко расставленные акценты, детективный сюжет (с настоящим чернокожим детективом, пытающимся выяснить, что же происходит на самом деле) и неотъемлемая любовная линия. Дуглас Холл, сотрудник проекта по созданию электронной копии Лос-Анджелеса 1937 года (знакомое местечко, не правда ли?) становится основным подозреваемым в деле об убийстве начальника проекта и владельца многоэтажного здания (на тринадцатом этаже которого находится сервер-мир) Хэнона Фулера. Как выясняется, покойный Фулер до официальных испытаний проекта погружался в виртуальный мир и узнал некую тайну, за которую и был впоследствии убран. Чтобы отвести подозрения, Дуглас отправляется в «электронное прошлое». Очутившись в мире бежевых тонов старой кинопленки, герой узнает, что Фулер вселялся в тело своего виртуального двойника, чтобы спать с молоденькими девушками. Есть в том мире и аналог коллеги Дугласа бармен Уитни, который узнал секрет Фулера и самую малость двинулся рассудком. Созданный программистами 1998 года город, в лучших традициях романов Филипа Дика, имеет свои границы. Если пересечь черту города и ехать автомобилем достаточно долго, не обращая внимания на заграждения и запрещающие указатели, то можно достигнуть «края земли», области, которая процессорами сервера-мира не обсчитывается. «Тринадцатый этаж» в 2000 году был номинирован на премию «Сатурн» как лучший научно-фантастический фильм, но большее предпочтение отдали фильму «Матрица». Крайне рекомендую данную картину.

Просто фантастически-сногсшибательный постер.

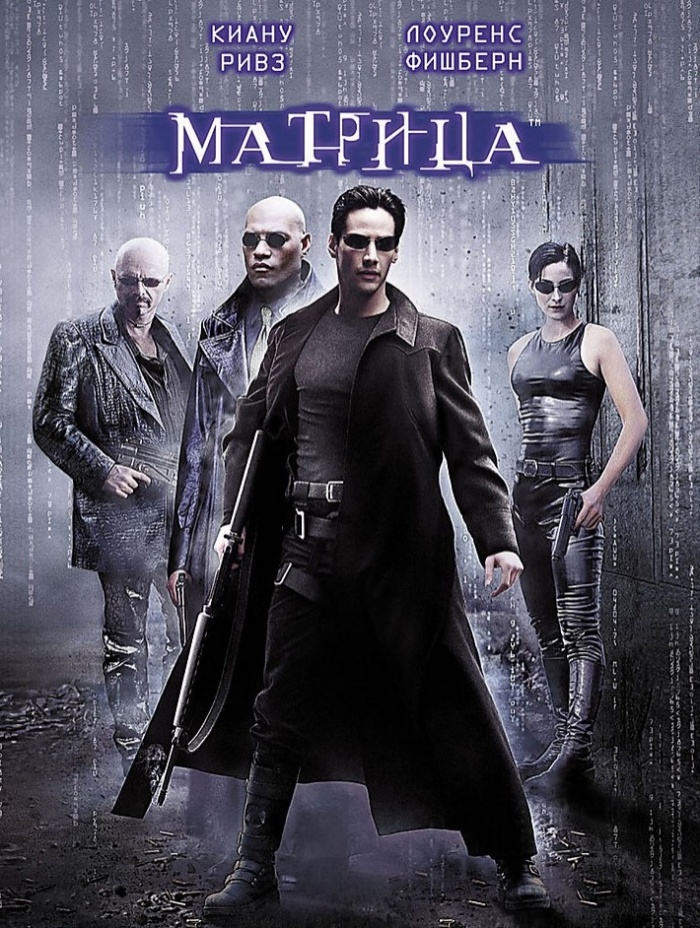

Вот теперь о ней, всем известной кинокартине братьев (или сестёр) Вачовски «Матрица» (1999).

Фильм изображает будущее, в котором реальность, существующая для большинства людей, есть в действительности симуляция типа «мозг в колбе», созданная разумными машинами, чтобы подчинить и усмирить человеческое население, в то время как тепло и электрическая активность их тел используются машинами в качестве источника энергии. По короткому описанию сюжета вы подумаете: «Ой, снова спасение мира, борьба с могущественном внеземным врагом, кучу раз видели!!» Так и есть, но «Матрица» гораздо глубже, чем кажется, ведь в данной кинокартине режиссёры заложили очень серьёзные темы, связанные с философией и религией. А многие фанаты до сих пор строят различные теории, касательные запутанного сюжета «Матрицы». Да, в этом фильме есть все каноны жанра киберпанк: крутые хакеры, кожаные одежды и тёмные очки, всемогущая программа и её безжалостные защитники- агенты (ох, Смит просто крут) и…… Правильно, просто потрясающие спецэффекты и экшн, которые являлись просто революционными для жанра «боевик». Я думаю ни для кого не секрет, что в фильме присутствует знаменитый эффект «замедления времени». И какая вам на ум сейчас приходит игра? До сих пор идут споры, связанные с первым появлением этой механики: то ли в «Матрице», то ли в «Max Payne». Многие люди, именно различные киноманы и критики, согласны с первым вариантом, а вот мы с вами, небольшая геймерская аудитория, считаем иначе, ведь «Max Payne» разрабатывался в те времена, когда «Матрицы» ещё не было в помине даже.

Вкуси и выкуси, «Матрица», мы первые.

Ну что сказать, фильм не просто выстрелил, а громыхнул. Он получил множество наград, его в миг признали культовым. «Матрица» положила начало трилогии фильмов, а также комиксам, компьютерным играм и аниме по мотивам.

Вскоре, в 2003 году, на экраны вышла вторая часть франшизы: «Матрица: Перезагрузка».

В фильме не было ничего кардинально нового, он продолжил историю предшественника в узнаваемом для франшизы стиле и антураже. Сиквел, хоть и не дотягивал до уровня первой части, получился хорошим, критики хвалили постановку сцен действия и интеллектуальность фильма. А некоторые вообще уверены, что «Перезагрузка» получилась в несколько раз лучше первой «Матрицы». А вот восприятие третьего фильма далось многим негативно. Оу, в рифму получилось. Встречайте: «Матрица: Революция» (2003).

Фильм снимался одновременно с предшественником — «Перезагрузкой». Основным местом съёмок была студия Fox в Сиднее (Австралия). Стоимость спецэффектов, как и в «Перезагрузке», составила 100 миллионов долларов. Продюсер Джоел Силвер в одном из интервью упоминал про 14-минутную сцену войны между людьми и машинами, которая была снята за 40 миллионов долларов. Эта сцена является «одной из наиболее сложных сцен, когда-либо снятых для фильмов экшн, а также самым дорогим эпизодом во всей трилогии». Финальная битва между Нео и агентом Смитом стоила продюсерам 15 миллионов долларов.

Но критики были крайне недовольны, что философию, присутствовавшую в предыдущих картинах, в третьей части заменили на красочные экшн-сцены, а противостояние Нео и Смита было превращено в банальную борьбу «хорошего» и «плохого». На сайте RottenTomatoes фильм имеет рейтинг 36 %. На Metacritic фильм получил оценку 48/100, оценка пользователей 5.2/10, основанная на 256 голосах.

Зрители приняли этот фильм положительно. На сайте Кинопоиск рейтинг фильма: 7.60, а на сайте IMDB: 6.60. Стоит также отметить, что православный священнослужитель дьякон Андрей Кураев увидел в фильме христианский подтекст. Это, по его мнению, сильно отличает третью часть «Матрицы» от предыдущих. Анализу фильма посвящена глава в его книге «Кино: перезагрузка богословием». Несколько ранее христианские мотивы трилогии проанализировала в серии эссе католичка Ольга Чигиринская. Но тем не менее, по моему мнению, фильм является достойным завершением всей трилогии. Вот непонятно только одно, на кой чёрт нужен ещё один фильм по франшизе, который должен выйти в 2017 или в 2018 году?

Я и Нео уже поставили жирную логическую точку. Чую, чую, хрень получится. А автору спасибо за просветление.

Сразу после выхода «Матрицы

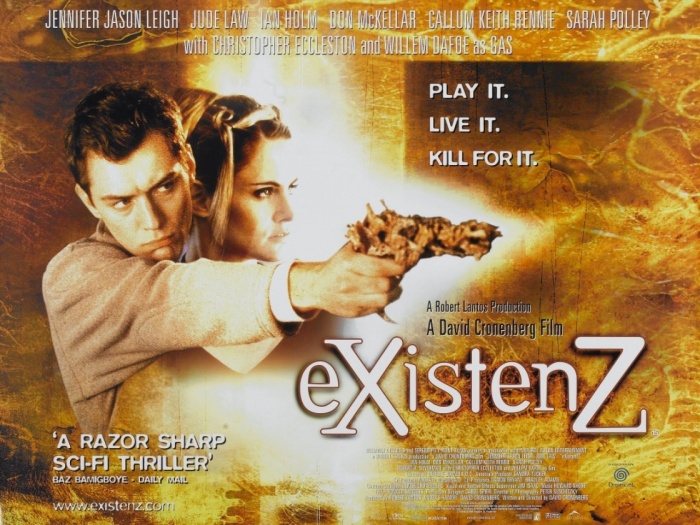

» в 1999 году на Каннском фестивале режиссер Дэвид Кроненберг («Муха», «Стерео», «Терминальный человек») представляет фильм «эКзистенциЯ», который «элитарными кинокритиками» воспринимается как клон творения Вачовски, проваливается в прокате и даже не доходит до кинотеатров России.

Сюжет. Очаровательная биопрограммистка Аллегра Геллер (Джениффер Джэйсон Ли) создает игру, аппаратным носителем которой служит живая, теплая и шевелящаяся игровая «приставка», к которой, через отверстие в позвоночнике, может напрямую подключаться человек — и входить в виртуальный мир. Игра называется «Экзистенцией» (сущность). Науськанные заботливыми матерями противники игры совершают на Аллегру покушение прямо во время презентации. Бежав со своим охранником, Тэдом Пайкулем (Джуд Лоу), Аллегра заставляет его сыграть с ней в игру. Фильм не ограничивается умопомрачительным и совершенно сбивающим с толку «эффектом матрешки». В «эКзистенциИ» уйма непонятного и обворожительного, из-за чего киберпанк предстаёт перед нами немного в другом виде. Похотливое животное-игра, манипулирующая игроками на манер Джуманджи, оранжевые двухголовые ящерицы-дракончики, которых используют в пищу; собранные из костей животных и стреляющий коренными зубами пистолеты; компьютерный вирус, заражающий человеческую плоть… Виртуальная реальность страшного мира, созданного без единого компьютерного спецэффекта. И вопрос, заданный героям, когда они «выгружаются» на один раз больше, чем «загрузились», суть экзистенциалистического киберпанка: «Скажите, а это еще игра?»

Спросите, где сложившиеся традиции? Перенаселенный Лос-Анджелес, корпорации, киберпофигист? Да любые традиции за двадцать лет превратятся в забитые штампы, а то, что «эКзистенциЮ» не приняли ни критики, ни толпы пожирателей попкорна — разве это не показатель истинности киберпанка? Гибкость, революционность, отход от штампов. Этого в «эКзистенциИ» предостаточно, и этим она ценна.

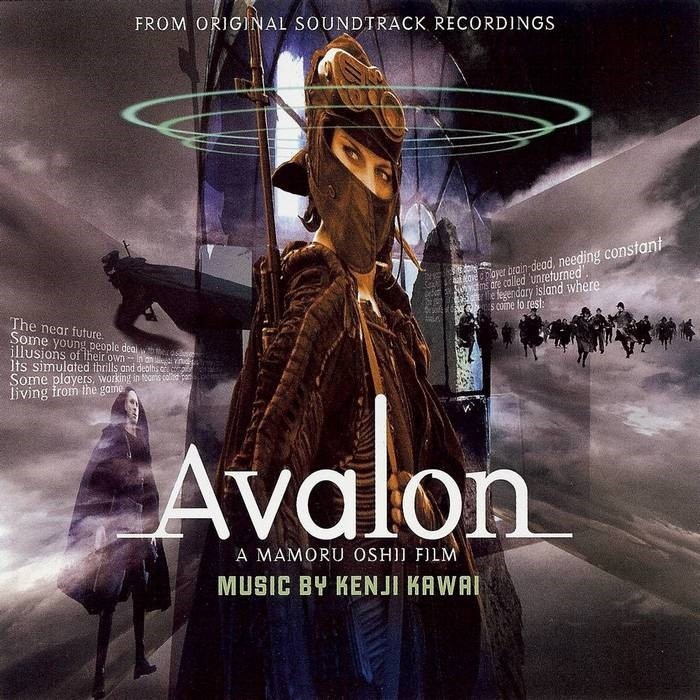

А вот из славянских фильмов я хотел бы упомянуть «Авалон» от режиссёра Мамору Осии (2001), снятый в Польше.

Так почему же славянский, если снял его японец? Фильм не случайно был снят в Польше. Чтобы добиться эффекта новизны, японский режиссер искал как можно более экзотическую (на его взгляд) страну, культуру и традиции. По замыслу Осии выбранная им страна не обязательно должна была быть Польшей. Например, как варианты он рассматривал Англию и Ирландию. Однако желание представить придуманный им мир как мир тьмы, а не света, привел его в Восточную Европу. Соответственно, и команда актёров тоже была из Польши.

Ну что сказать про этот фильм, это киберпанк, само собой, в чем-то схожий с «Матрицей». Но если «Матрица» — киберпанк попсовый, с погонями, драками и прочей горой спецэффектов, посреди которой выложена аппетитно приготовленная Главная Философская Мысль, то «Авалон» — набор контуров, мазков, полутеней, заставляющих задуматься самому.

Отзывы данный фильм имеет смешанные, но всё же попробуйте посмотреть «Авалон», может вдохновитесь им.

Музыка в стиле Киберпанк.

Сегодня на самом деле очень сложно понять какую музыку все-таки стоит относить к киберпанку и вообще существует ли подобное направление. Что это: та музыкальная продукция, которая хотя бы каким-то образом связана с киберпанком, либо музыка, которую будут слушать в будущем, когда, возможно, эпоха киберпанка наступит?

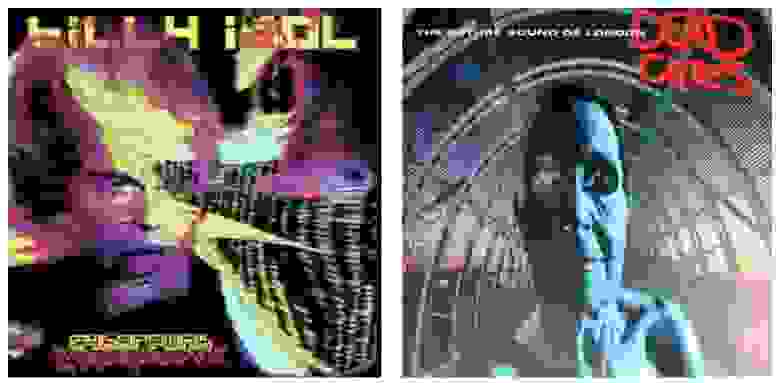

Понятие «музыка в стиле киберпанк» — странное, эфемерное, практически как Фата Моргана: кто-то о ней слышал, но как именно она выглядит (в нашем случае звучит) — никто не знает. Вот те, кто вроде бы слышал, относят к ней всю имеющуюся на музыкальном пространстве быструю, синтезированную, уникальную музыку, такую как индастриал, рейв, техно. В 1993 году прославленный исполнитель Билли Айдол издал свой альбом, который назывался «Киберпанк», сразу же все решили: вот, наконец-то, нашелся человек, который действительно расскажет и продемонстрирует, что это за музыка такая. Но, «король оказался голым» — Билли просто понравилось красивое слово, таким образом он решил стать «королем киберпанковской сцены».

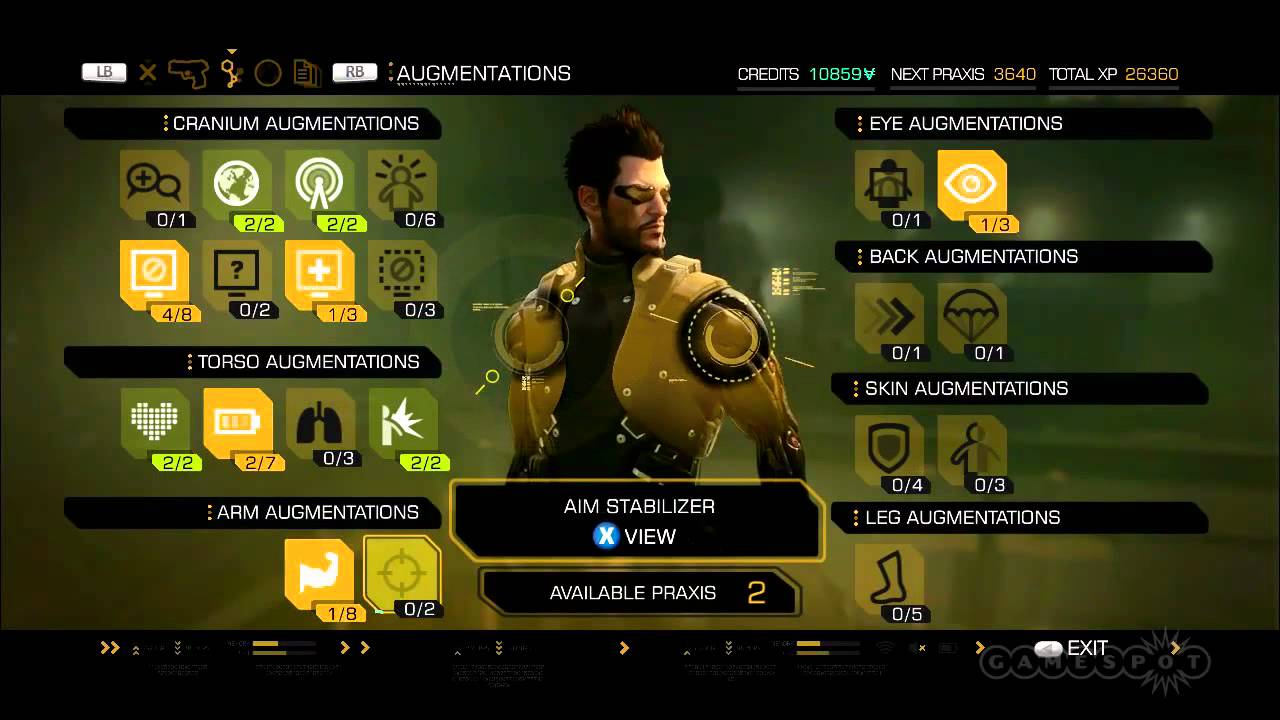

Например, многие композиции из саундтрека к игре Deus Ex, созданные Александром Брэндоном (а также Михиль ван ден Босом и некоторыми другими), выдержанные в основном в стилях эмбиента и техно, можно отнести к киберпанку. Также к нему можно отнести и композиции из саундтрека к игре «Deus Ex: Human Revolution», созданные музыкантом Майклом МакКэном (Michael McCann), которые сохраняют некоторые музыкальные мотивы из предыдущих игр серии и сочетают в себе такие стили, как «высокотехнологичный» эмбиент и брейкбит. Я долго выбирал подходящую музыку и в итоге наткнулся на один классный плейлист, всем приятного прослушивания.

Киберпанк 2020: как развивался жанр с появления до наших дней

Обычно в этом блоге появляются посты про наши конференции, но ничто айтишное нам не чуждо — и в эту пятницу, когда весь мир обсуждает Cyberpunk 2077, захотелось отвлечься.

Выход этой игры вызвал новый всплеск интереса ко всему жанру киберпанка, поэтому захотелось отрефлексировать: что произошло с жанром за всё время его существования? Как он взаимосвязан с IT, и как на нём сказалось развитие IT? Почему громких киберпанк-произведений так давно не появлялось?

Я люблю киберпанк уже почти двадцать лет (с тех пор, как в школе попался в руки журнал «Навигатор игрового мира» с текстом про него), когда-то зачитывался Уильямом Гибсоном — поэтому теперь захотел собрать воедино всё, что знаю и думаю по теме.

Что такое «киберпанк»?

Для начала надо определиться с терминологией. Что мы вообще понимаем под словом «киберпанк»? И тут мы сталкиваемся со сложностью: строгого определения нет, люди десятилетиями спорят, что является им и что не является.

Есть распространённое определение, которому вторит и Википедия: это субжанр фантастики с сочетанием «high tech, low life». Технологии стали более развиты, но счастья всем даром это не принесло. Наоборот, социальный договор сломался, и получился мрачный мир, где выживает сильнейший.

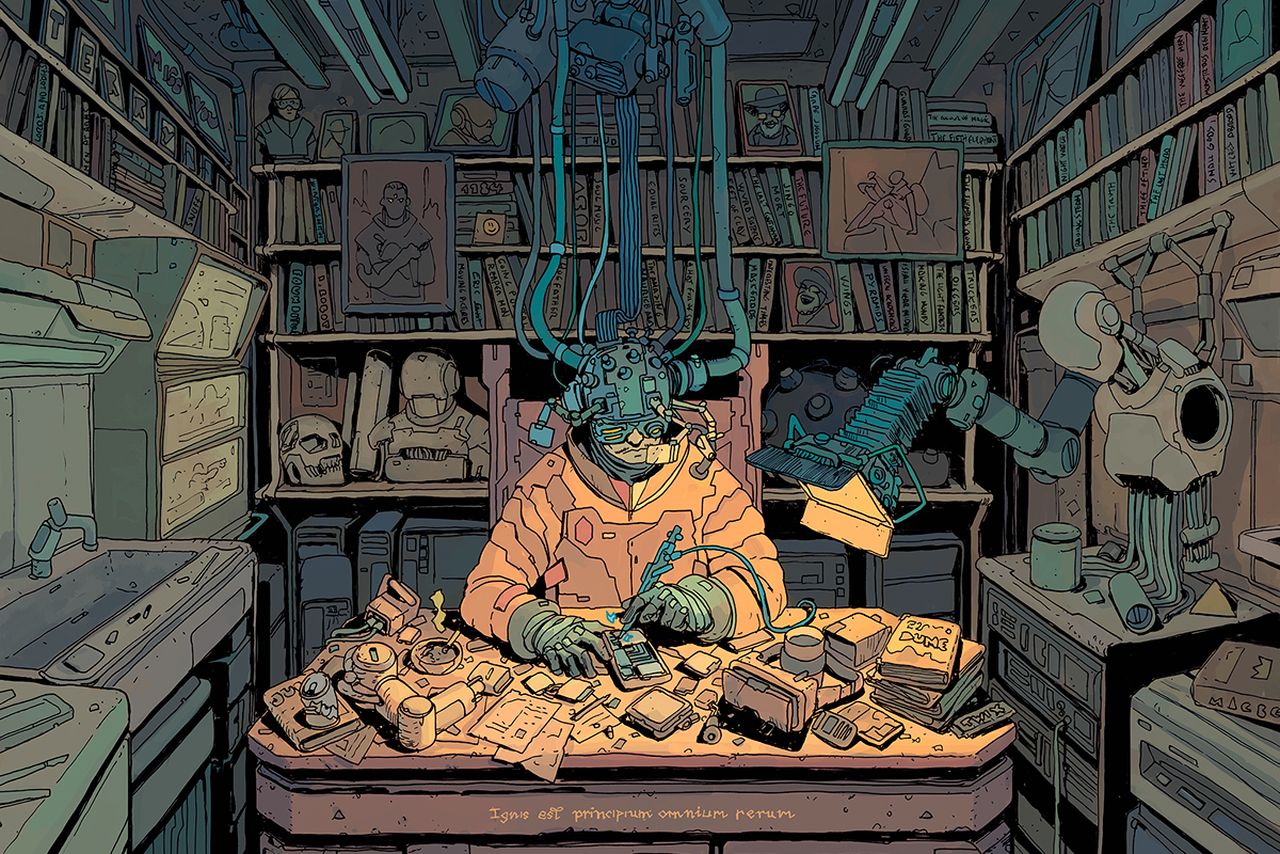

Определение хорошее, но всё-таки неполное. Например, киберпанк — это ещё и узнаваемая визуальная эстетика: урбанистические картинки, где в полутьме сияют вывески с иероглифами, и всё выглядит одновременно футуристичным и трущобным.

Эстетику иллюстрирует сайт cyberpunk.ru (не обновлявшийся уже 17 лет)

Интересно, что эту эстетику порой вспоминают при виде обычных спальных районов в формате «ночь, улица, фонарь, аптека»: вроде тут и особых технологических прорывов не видно, и социальный договор как-то по-новому не ломался, а слово всё равно так и вертится на языке:

Вот, например, киберпанк района Западное Дегунино

Думаю, есть и ещё одна важнейшая составляющая, которую часто забывают упомянуть (например, в словах «high tech, low life» про неё ничего напрямую не сказано): киберпанк плотно связан с IT.

Вот смотрите. Слова «high tech» означают вообще любые развитые технологии. И тогда, скажем, «Футурама» с её космическими полётами или «Довод» с поворотами времени вспять — это тоже про хайтек. Но никто не увязывает космос с киберпанком. С ним ассоциируются другие понятия, так или иначе связанные с компьютерами: «хакеры», «киберпространство», «виртуальная реальность», «искусственный интеллект». Его герои не бороздят космические просторы, зато часто сидят за клавиатурой (или подключены к виртуальным мирам напрямую, так что клавиатура уже не нужна). Они не в старой аналоговой фантастике с инопланетянами и механическими роботами, а в цифровой, где можно за пару секунд загрузить себе в голову навык пилотирования вертолёта.

По-моему, весь киберпанк возник как попытка человечества осмыслить компьютерную революцию. В 80-х было очевидно, что происходит что-то большое, и по всему миру на мониторах возникает новый мир, способный составить конкуренцию «реальному» — но совершенно непонятно было, к чему это приведёт. Что произошло в итоге спустя десятилетия, когда мы уже знаем, к чему привело? Давайте посмотрим на то, как это развивалось.

В 1982-м вышло сразу два основополагающих фильма, которые ещё не были полностью киберпанком в его нынешнем понимании, но многое для него сделали: «Бегущий по лезвию» (Blade Runner) и «Трон» (Tron). Ни один не оказался суперуспешным в кинопрокате, но оба стали культовыми и впоследствии на многое повлияли.

Один из самых известных кадров «Бегущего по лезвию»

«Бегущий по лезвию» довольно далеко ушёл от исходного романа Филипа Дика — и соединил фантастику с эстетикой нуар-фильмов, где никому нельзя верить. Получилось мрачное будущее, где автомобили научились летать, но приземляются они на тёмных улицах среди азиатских забегаловок. Все люди поудачливее уже сбежали с Земли, а оставшиеся живут в опустевших небоскрёбах, на стенах которых светится гигантская реклама. В этом мире, где не найти человеческого тепла, рассчитывать на историю с хеппи-эндом особо не приходится. Этими образами активно вдохновляются до сих пор — в том числе в «Cyberpunk 2077», где есть прямые отсылки.

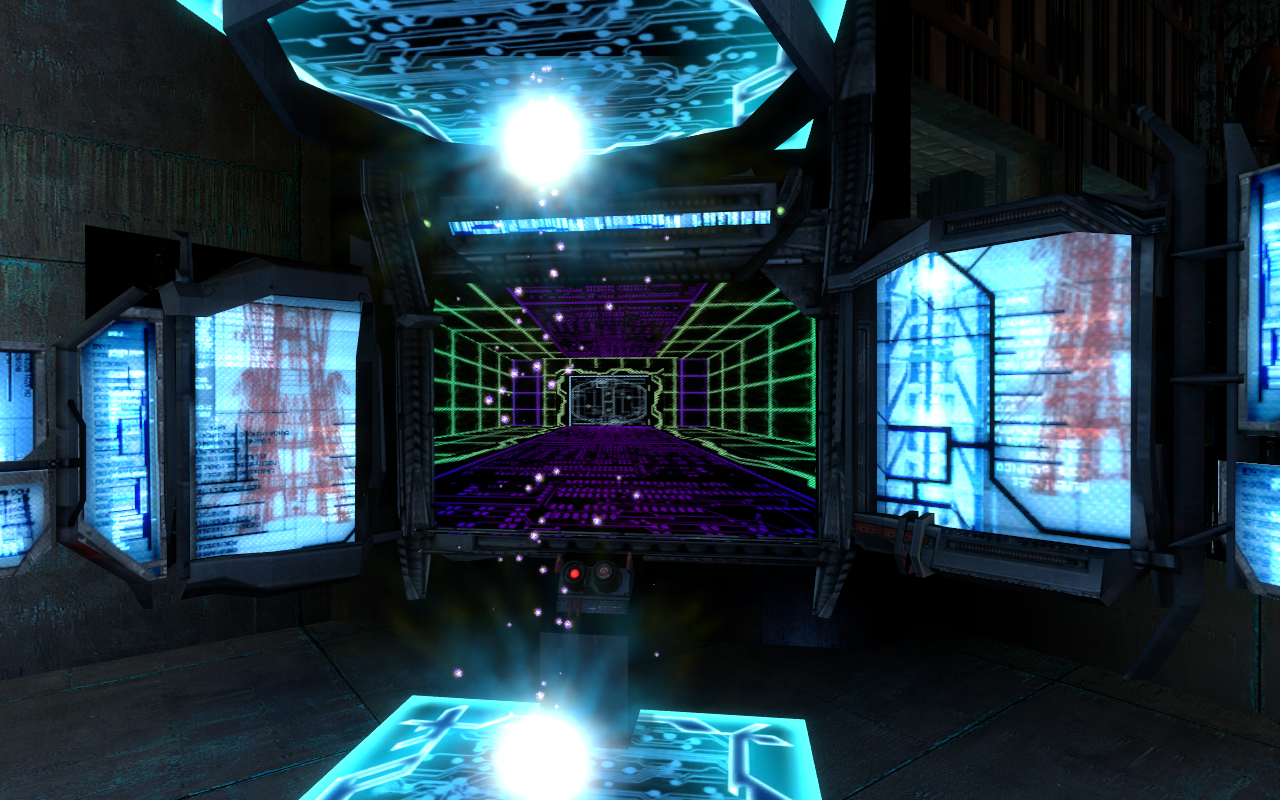

«Трон» не был настолько мрачным, здесь сразу можно понять, что всё закончится хорошо. Но он важен в другом отношении. Во-первых, здесь заходила речь о взломе компьютерной системы, причём во имя благих целей, и возникал образ «хорошего хакера». (Стоит вспомнить, что слово «хакер» тогда вообще было лишено нынешних негативных коннотаций «взломщика-злоумышленника» и означало нечто вроде «компьютерный умелец».)

Во-вторых, здесь героя затягивало внутрь компьютерного мира. Стирание грани между реальным и виртуальным мирами — это позже на разный лад будет в «Матрице» и «Газонокосильщике», «Нирване» и «Лабиринте отражений». И хотя по сегодняшним меркам здешний виртуальный мир выглядит нарисованным в Paint, в нём есть свои яркие образы: сцена со световыми мотоциклами так запоминается, что из неё позже выросла отдельная игра Armagetron Advanced.

Годом позже, в 1983-м, возникает само слово «киберпанк» благодаря писателю Брюсу Бетке, назвавшему так свой рассказ. Он целенаправленно захотел соединить в одном слове два корня, первый из которых был бы про технологии, а второй — про подростковое наплевательство на правила. Его мысль была в том, что на смену хулиганам-байкерам должно прийти поколение бунтарей, владеющих компьютером с детства — и их родители совершенно не будут знать, что с ними делать.

В середине 80-х вообще происходит расцвет «книжного» киберпанка. Писатель Уильям Гибсон после рассказов вроде «Джонни Мнемоника» берётся за дебютный роман «Нейромант», и он становится главной киберпанк-книгой всех времён.

Я прочитал её в начале нулевых, когда ей было около 18 лет, и уже тогда её собирались экранизировать. С тех пор прошло ещё 18, а фильм так и не снят, но вроде бы по-прежнему собираются. Может, хоть хайп вокруг Cyberpunk 2077 на это сподвигнет? В любом случае, если «Бегущий по лезвию» был ещё «про андроидов», а не «про компьютеры», то вот тут IT-специфика развернулась во всю ширь: этот роман популяризировал слово «киберпространство».

А ещё в 80-х происходит заход на территорию с другой стороны. В Японии появляются «Акира» и «Призрак в доспехах», сначала в формате манги, а позже обе получат аниме-экранизации — тут возникает свой киберпанк.

Если в 80-х происходило становление жанра, а интересовалась им нишевая аудитория, то в 90-х жанр уже зрелый и более мейнстримовый.

Взять, например, фильм «Джонни Мнемоник» о человеке, который перевозит данные в своей голове.

Оригинальный рассказ Гибсона в 80-е читали гики, а вот экранизация 1995 года получила ощутимый бюджет и звёздного Киану Ривза, так что вышла на более широкую аудиторию, хоть и не понравилась критике. (Любопытная маленькая деталь: у героя Киану Ривза объём для хранения данных составлял 80 гигабайт, и тогда казалось, что это безумно много. А теперь Cyberpunk 2077, где в числе прочего есть новый персонаж Киану, требует скачать больше 100 гигабайт.)

В том же 1995-м вышли «Хакеры» с первой заметной ролью Анджелины Джоли. Они не оправдали кассовых ожиданий, но показали, что само слово «хакер» пришло в массы. И что массы однозначно увязывали его со взломом, а не просто с компьютерными способностями.

Но пик популяризации киберпанка — это 1999 год и «Матрица». Фильм об искусственной реальности осмыслял, кажется, сразу всё сделанное до него — узнаваемые зелёные символы позаимствовал из «Призрака в доспехах», на главную роль взял того же Киану. А в итоге стал и суперпопулярным (так что сейчас готовится к выходу уже третий сиквел), и культовым, и высоко оцененным критикой.

Любопытно, что в том же 1999-м появился ещё и «13-й этаж», где герой тоже с удивлением обнаруживает себя внутри виртуального мира, годом ранее их предвосхитил «Тёмный город», а ещё на год раньше Сергей Лукьяненко опубликовал «Лабиринт отражений». Вопрос о «настоящести» мира и способности заметить подмену в то время явно владел умами.

И параллельно жанр развивался как раз в «ненастоящих мирах» — компьютерных играх. На рубеже веков вышли две игры, которые связывают с киберпанком в первую очередь: System Shock 2 и Deus Ex.

Если уже поговорили о фильмах, книгах, аниме и играх — а бывает ли киберпанк-музыка? Сложно сказать, что это такое: понятно, что тут напрашивается электроника, но её есть много всякой, не всю же в киберпанк определять. Поэтому в первую очередь вспоминаются случаи, когда музыкант сам прямо обозначает связь — например, Билли Айдол, который сначала был просто панком без всяких кибер-приставок, в 1993-м выпустил концептуальный альбом «Cyberpunk». Но у меня лично с киберпанком ассоциируется в первую очередь альбом The Future Sound of London «Dead Cities» (1996). По-моему, вот так и должен звучать мир, который напичкан инновациями, но при этом разваливается.

XXI век

В 90-х жанр активно развивался — а вот потом как отрезало. За последние 20 лет мы не видели, кажется, ни одного по-настоящему значимого киберпанк-произведения. (Update: в комментариях неоднократно отметили сериал «Видоизменённый углерод» — каюсь, вот его не смотрел.)

Были сиквелы («Бегущий по лезвию 2049», «Призрак в доспехах 2», две «Матрицы»), ни один из которых не сравнился с оригиналом. Были какие-то фильмы, которые можно причислить к киберпанку со скрипом: «Википедия» включает туда «Район 9» и «Робота по имени Чаппи» Нила Бломкампа, где показана южноафриканская low life, но инопланетяне и роботы появились в фантастике задолго до 80-х и персональных компьютеров.

Можно ещё вспомнить, что в начале нулевых были заигрывания с компьютерной/хакерской тематикой у далёких от неё людей: году в 2001-м я увидел клип «Жора хакер» поп-певицы с псевдонимом «НАСТЯ.da.ru» и до сих пор пытаюсь отойти от него.

В 2010-х тему хакерства развивала игра Watch Dogs, тему искусственного интеллекта — фильмы «Her» и «Ex Machina», а пугать людей технологиями стал сериал «Чёрное зеркало». Но в связи с ними всеми слово «киберпанк» особо не звучало.

Так что, кажется, главное заявление за эти годы пришло не из кино или книг, а из автопрома. Cybertruck Илона Маска — это киберпанк-автомобиль во всём, начиная с названия и заканчивая тем, какие время и место выбрали для его премьеры («ноябрь 2019-го, Лос-Анджелес» — это вступительный титр из «Бегущего по лезвию»).

Зато, пока реальный киберпанк в дефиците, возникло ироничное ВК-сообщество «киберпанк, который мы заслужили» с примерами того, как технологии вписываются в наши реалии («уважаемые соседи, просьба не занимать место у дерева, я тут заряжаю электромобиль»).

В сообществе закреплена запись «Киберпанк умер. Не потому, что жанр плохой — наоборот, великий жанр, пророческий. Просто он перестал быть фантастикой. Мы уже живём в киберпанке. «High tech, low life» — это наша жизнь, все эти смартфоны и дополненная реальность вперемешку с жареным супом и отклеивающимися обоями».

А теперь вот у нас есть Cyberpunk 2077 — первое за долгое время большое высказывание. Но в обзорах замечают, что при всём масштабе оно вторичное: использует уже сложившийся киберпанк-канон, а не добавляет к нему что-то принципиально новое. Причём канон за эти годы успел устареть (появились те же смартфоны, толком не предсказанные в классическом киберпанке), а ему продолжают следовать. Получается уже не «будущее», а «будущее, каким его представляли в прошлом».

И аудитория воспринимает это соответственно. Если когда-то неоновые вывески ассоциировались с будущим, то теперь для людей это эстетика 80-х. Сейчас никто уже не считает, что хакеры завтра захватят весь мир — зато можно повспоминать времена, когда это казалось реальным. Отчасти на подобном основан музыкальный феномен vaporwave/synthwave, тоже переосмысляющий 80-е и использующий киберпанк-образы.

То есть, хотя в название Cyberpunk 2077 вынесен год из будущего, интерес людей к нему — это во многом ностальгия по прошлому.

Что всё это значит

Почему жанр, активно развивавшийся в XX веке, зачах в XXI? Могу ошибаться, но мне видятся следующие причины.

Во-первых, в 80-х было ясно, что развитие персональных компьютеров даст человечеству много нового, но было совершенно непонятно, что именно. И это давало богатую пищу для фантазии: можно было представлять любые виртуальные миры, неотличимые от настоящих, и в них легко было поверить. А сегодняшние новости уже не будоражат воображение. Переход Apple на ARM-процессоры — очень впечатляющая техническая работа, но не меняющая принципиально жизнь конечного пользователя. О каких новых киберпространствах мечтать в связи с ARM?

А во-вторых, я вижу принципиальное изменение в следующем. Чтобы эффективно пользоваться компьютером в 80-х, требовалось быть гиком-«хакером». Появились новые устройства, обещающие какие-то принципиально новые возможности (мгновенно общаться с людьми по всей планете!), но подвластны эти возможности только части людей. Это создавало вокруг них романтический флёр, возникал образ «всесильного хакера». И поэтому, скажем, в мире «Матрицы» ключевое умение — способность читать код. Главный герой, ещё находясь внутри Матрицы, связал свою жизнь с кодом, а потом вышел на новый уровень, научившись видеть код самой Матрицы. Даже номер его квартиры, 101, можно считать числом в двоичной системе.

Теперь же всё иначе. Главные возможности (вроде того же мгновенного общения) попали в руки всем и уже не требуют каких-то особых умений: бери да пиши в мессенджере, делов-то. Айтишник может получать root-права на телефоне, чтобы «выжимать из него больше», но с точки зрения простого пользователя что от рута изменится, кроме того, что «Сбербанк Онлайн» откажется работать? «Хакерство» и умение читать код стали чем-то вроде умений автомеханика: ну, круто разбираться в том, что под капотом, но большинство людей может спокойно ездить на машине и без этого, а когда что-то сломается, есть автосервисы. Где в чистке карбюратора романтика и будущее?

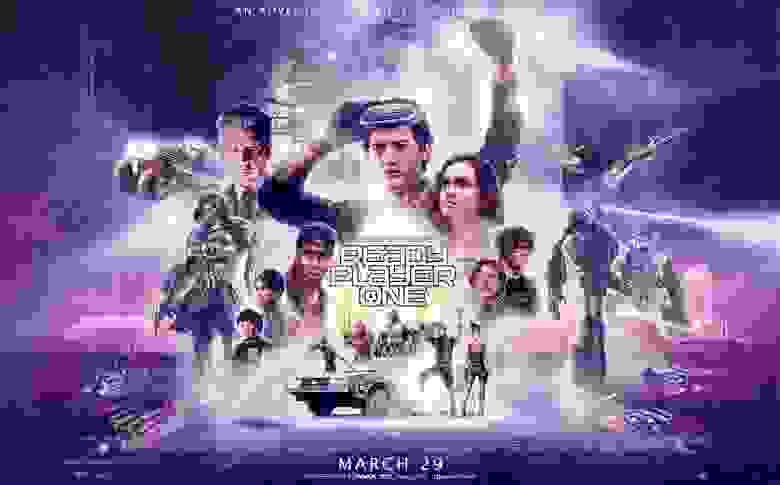

Интересно, что фильм 2018 года «Первому игроку приготовиться» по формальным критериям вроде как киберпанк. Развитие технологий? Да. Люди живут в трущобах? Да. Герой со шлемом на лице шляется по виртуальным мирам? Да. Почему тогда слово «киберпанк» к этому обычно не применяют? Помимо оптимистичности Спилберга, мне кажется, дело вот в этой разнице: герой не хакер, а геймер. Не программист, а пользователь. В настоящем мире VR сейчас тоже развивается и шлемы всё лучше, но купить и использовать Oculus Quest 2 может кто угодно, тут нет никакого хакерства — в чём тогда киберпанк?

Водораздел около 2000 года, после которого новый важный киберпанк перестал появляться — это, по-моему, массовое распространение интернета. Всё главное, что можно получить от компьютера, стало доступно рядовому пользователю, ничего не понимающему в номерах пойнтов FIDO. И можно прямо заметить, как вместо гиков осмыслять особенности интернета тогда принялись «обычные люди»: например, Земфира в 2002-м выпустила песню «Webgirl», где интернет играет важную роль для пользовательницы. А сегодня и такая песня не нужна — интернет стал слишком привычным и само собой разумеющимся.

В общем, Хабр, время нашей романтики прошло, теперь IT — не обещание удивительного будущего для избранных, а просто индустрия сродни любой другой.

Но мы можем в последний раз как следует прикоснуться к этой романтике, запустив Cyberpunk 2077.

Памятка для геймера: «Заблуждения о киберпанке»

Практически любой материал о киберпанке содержит в себе кучу ошибок. Связано это с тем, что киберпанк тема очень сложная и многозначная. Но многие авторы используют уже готовые ликбезы и статьи из Википедии, вместо того, что бы читать первоисточники. Так и появляются заблуждения и ошибки. В этом блоге я постараюсь развеять часть популярных заблуждений.

«Киберпанк появился как поджанр фантастики»

Тогда такие произведения называли “новая научная фантастика” и термин «киберпанки» для её писателей впервые применил тот самый Гарднер Доуз. Их также называли «нейроромантиками» и много еще как. Вот только все эти названия забылись, остался лишь термин «киберпанки», который и дал название будущему жанру.

«Киберпанк писали еще Лем, Хайнлайн и д.р.»

«Киберпанк пришел из Японии»

Нет. Япония вдохновляла некоторых авторов (Например, Гибсона) но прямого влияния на американский киберпанк не имела. Потому что киберпанк был ответом закоренелой и застрявшей в развитии научной фантастике. Его двигали новые идеи, развитие технологий и видение будущего, а не японская культура.

«Весь трушный киберпанк мрачный»

Это не совсем так. Поскольку авторов было много, то и произведения были разные. И далеко не все персонажи были маргиналами. Просто для удобства деления киберпанка и пост-киберпанка появилась такая условность, основанная, вероятно, на ранних работах. В любом случае, классический киберпанк и правда кажется мрачнее последующих работ, особенно современных, таких как “Первому игроку приготовится”.

«Киберпанк это боязнь технологий»

Киберпанк это ода технологиям. Они важны для жанра, поскольку меняют общество, мир, жизнь каждого человека. Желает ли человек меняться? Как технологии помогают корпорациям? Сотрут ли технологии границы морали и нравственности? Это и была елка идей, на которые развешивали игрушки неона, киберспейса, вечного дождя и двухуровневых-городов муравейников. Герой киберпанк произведений любили технологии, использовали их и видели в них важную часть своей жизни. А вот читателей все это и правда могло напугать.

«Киберпанк это поджанр ретрофутуризма»

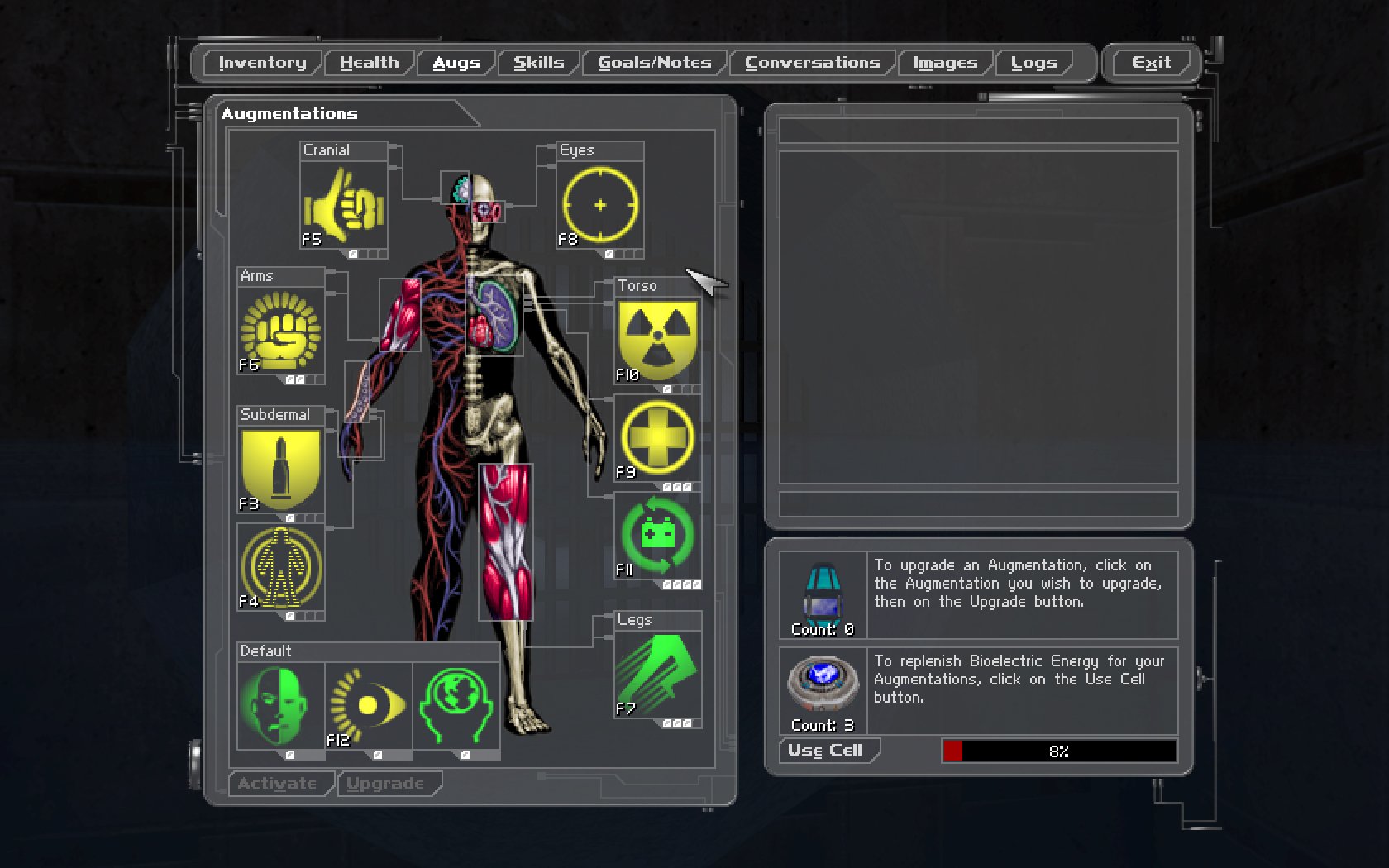

«Первой киберпанк игрой была Deus Ex»

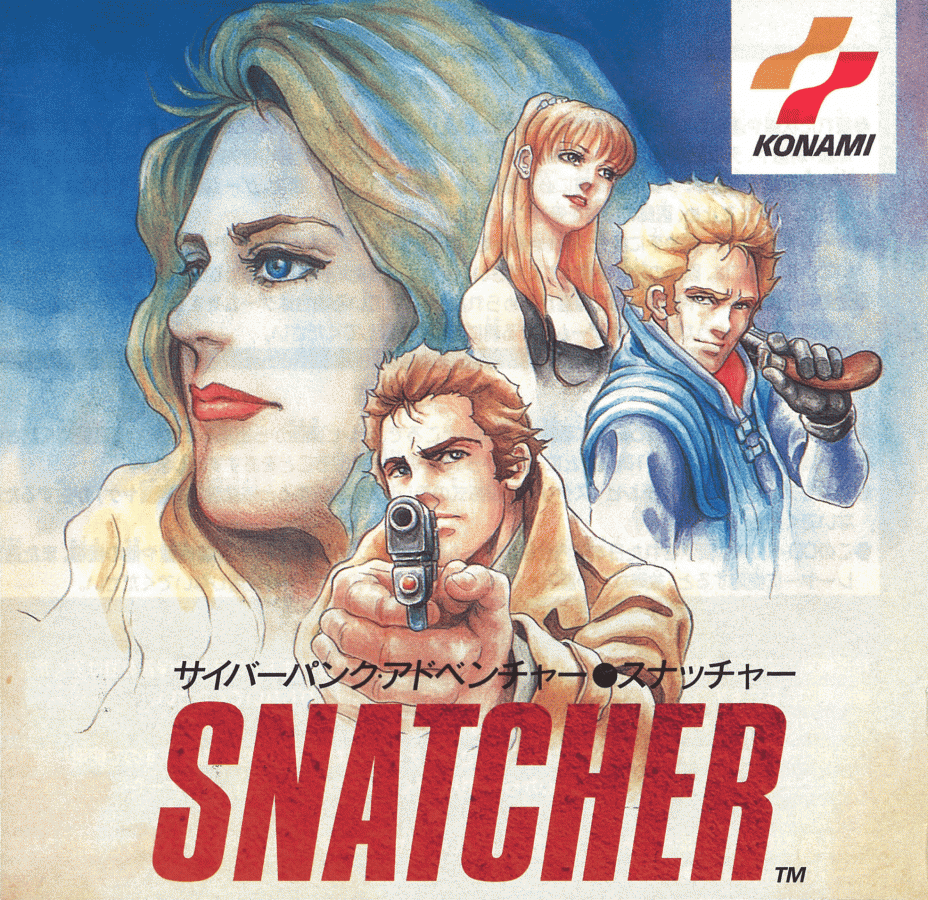

Есть две игры, которые можно считать первым киберпанком: Neuromancer 1988 года для DOS от Interplay и Брайана Фарго и Snatcher 1988 года, вышедшей для PC-8801 и MSX2 в Японии от Хидео Кодзимы и Konami. Но. есть мнение что даже это были не первые киберпанк игры и ранее выходило что-то еще. Это что-то еще я искал довольно долго, но ничего не нашел

«Far Cry 3:Blood Dragon это киберпанк»

“Бегущий по лезвию” и “Трон” это киберпанк

Как ни странно, нет. Это просто хорошая голливудская фантастика, появившаяся в то же время, что и киберпанк литературный. Подсматривали ли авторы идеи в фильмах? Возможно. Как я уже писал выше, киберпанк был “брендом” группы писателей, поэтому принято считать, что “Бегущий по лезвию” и “Трон” это не киберпанк. Тем не менее, эти фильмы дали визуальный стиль почти для всех будущих киберпанковских игр и фильмов. Почему? Вероятно из-за схожести.

Тем не менее, далеко не все киберпанк фильмы выглядят так. В фильме “New Rose Hotel” снятом по рассказу Уильяма Гибсона в 1998 вообще нет спецэффектов. А в хорроре One Point 0 2004 года мы видим практически обычный европейский город.

«Киберпанк это поджанр нуара»

«Киберпанк жив, ведь он так популярен!»

Ты описываешь скорее «Кибердеревню», нежели киберпанк, в котором такой плотности технологий никогда не было.

киберпанк как раз про то, как технологии влияют на человека, а не только про сами технологии. это про процессы, а не про декорации.

Как человек варившийся в этом жанре еще на ранних форумах, что уже забыты и стерты в веках, поделюсь интересностью про данный жанр, что поможет взглянуть на некоторые вопросы по другому.

1. Ранний Киберпанк. Это сеттинг высоких технологий при высоком уровне жизни. Т.е. время. когда эти технологии разрабатываются и внедряются. Логично, что не может быть хайтек-лоулайф, чтобы в этот «лоулайф» все и разрабатывалось и производилось. Любое произведение про недалекое будущее, про яркий и чистый мир с хайтеком, с небольшим уровнем преступности, относится к данному «поджанру». Даже произведения про сегодняшний день можно считать ранним киберпанком. С натяжкой. И произведения про далекий космос можно приплести сюда. Чем «Star Trek» не ранний киберпанк?

2. Поздний Киберпанк (он же «истинный, тру КП»). Затрагивает время, когда на фоне хайтека происходит тот самый лоулайф. Не обязательно, что это будет на переднем плане. Подразумевается, что есть огромный слой населения с низким качеством жизни, а технологии не просто обыденность, а создается впечатление, что были всегда, и даже кажутся рухлядью. Атмосфера в таких произведениях тяжелая, в серых тонах. неонуар. Дождь же не обязателен и навеян фильмом «Blade Runner» и той самой нуарностью.

3. Переходный Киберпанк. Самый «трудноуловимый». Про времена, когда технологи давно уже за чертой обыденности, преступность нарастает, а слой населения с лоулайф только зародился, либо еще не является заметной частью.

При такой классификации жанр киберпанка даже не думал умирать. Разве что тот самый «трушный истинный» киберпанк далеко не в моде.

Blood dragon больше лазер-панк)

Автор молодец, хорошо отразил мысль об ошибочности восприятия такого жанра как киберпанк.

Японский киберпанк из аниме, ведь именно в аниме японцы этому уделяют много внимания, я воспринимаю точно также как старый фильм «бегущий по лезвию» 1982 года. Для меня, повторюсь, это просто разные вариации киберпанка. Все вариации я считаю правильными. Классического киберпанка не существует. Есть просто вариации. И да, киберпанк это фантастика точно также, как фантастика это фэнтези. Ведь разницы между фэнтези и фантастикой я также не вижу. Считаю фэнтези=фантастика=киберпанк, ведь в любой сказке всегда есть немножко правды. И вообще все эти жанровые или поджанровые деления какая-то ересь, я считаю. Не должно быть так много делений. А они есть! Однако странно всё это.

Я понимаю, что люди любят все вещи делить на правильные и неправильные. Чёрное серое белое и т.д. Тут у нас классика, а тут у нас нечто новое и вообще неправильное, ведь в классике всё было иначе. Знаете что я людям на такое говорю? Всё это полная Е Р У Н Д А. Кто вообще придумал, что классика главнее всего того, что будет после? точка.

Автор, спасибо за статью, но. такие вещи нужно на worldart публиковать или где-то еще, где публика адекватная а не на пэгэ. Из 14 коментариев 2 вменяемые.

ПГ мегаппопулярен, а значит большее число геймеров прочитает это

Адекватные просто молчат и не лезут в болото, поэтому их не видно, а неадекваты везде лезут сл своим «авторитетным» мнением

Мы уже живем в киберпанке, а будет ли он мрачным, зависит от всех нас.

Он уже мрачный, включи вечернего мудозвона или 60 минут Скабеевой.

Интересные взгляды, хотя где-то и категоричные

Мы живём в киберпанке, если кто не заметил.

Статья офигенная, с удовольствием прочитал, спасибо)

Насчет Лема и Хайнлайна.

Очень часто «Нейромант» Уильяма Гибсона называют первым произведениям в жанре киберпанк. Но это вообще не так. «Нейромант» был частью одной вселенной, первые рассказы в которой Гибсон написал еще в конце 1970-х, и вот их уже можно отнести к первым произведениям жанра, как минимум, у самого Гибсона. А впервые критики назвали «киберпанком» рассказ «Кибарпанк», вышедший в 1979-м. И таким образом, этот рассказ впоследствии дал название всему жанру.

Поэтому все что было до, киберпанком не является, хотя вне всякого сомнения на него повлияло.

Вот это ооооочень смелое заявление. Во-первых, когда жанр определяется как жанр, получает свое уникальное имя, к этому моменту он уже готов и сформирован. Это все равно, что сказать, что до того, как Малевич и Пикассо не популизировали кубизм, не было художественного жанра кубизм. (Слово «кубизм» появилось в 1907 году, а первые картины в этом жанре написаны за несколько лет до этого). То есть, к этому времени он уже существует какое-то время. В случае с киберпанком, очень часто к его первым произведениям причисляют «Мечтают ли андроиды об электороовцах» Филипа Дика, который был написан почти за 20 лет до «Нейроманта» Гибсона. Даже можно копнуть еще дальше в прошлое. Все признаки киберпанка есть в пьесе Карела Чапека «РУР», там есть мегакорпорация, там есть расслоение общества, там есть пресловутое «хай-тех лоу лайф». Но, я, конечно, не думаю, что «РУР» надо дружно считать киберпанком. Но киберпанк как жанр к концу 1970-х был уже полностью сформирован.

Как по мне, это был просто пиар ход, который сработал.

Так и есть. Поэтому и говорят что киберпанк мертв.

Теперь кратко и четко что такое Киберпанк.

Спасибо за проделанную работу

Есть две игры, которые можно считать первым киберпанком: Neuromancer 1988 года для DOS от Interplay и Брайана Фарго и Snatcher 1988 года

Но Деус Екс всегда будет для меня лидерем жанра.

Киберпанк был «о будущем» в 70-х и начале 80-х, да и то больше эксплуатировал страхи перед будущим выглядевшим как экстраполяция американского настоящего(загаженные города с войнами банд, засилье азиатов, всевластие мегакорпораций), страхи перед зловещими компьютерными чудесами итп. Сейчас же вся эта писанина малообразованных людей компьютеры видевших только по телевизору выглядит как махровый ретрофутуризм, нечто вроде «кочегар закинул лопату радия в топку реактора и сверкающий королевский звездолёт взревев синхрофазотронами понёсся к Ганимеду» из фантастики 30-40-х.

Отличный ликбез, хороший подход и доступное изложение. Плюсую не люто, но уверенно.

Было очень интересно. Искренняя благодарность автору.

В киберпанке им дали куда большую роль. Если взять рассказ «Киберпанк» Брюсса Бетке, то там подросток хакер мстит родителям удаляя их важные данные из сети и за это попадает в военную школу. В обычной фантастике он наверное бы из лазера подполил занавески, то есть сделал что-то такое, что легко можно представить и без высоких технологий.

Но сейчас все чаше киберпанк используют лишь как фон, особенно это заметно в играх.

Первый Систем Шок вышел из чата.

Дочитал до “Бегущий по лезвию” и “Трон” это киберпанк.

и там сказано что нет.

можете заминусовать, но “Бегущий по лезвию” это и есть киберпанк во всей красе, и родоначальник в кинематографе как жанра или поджанра. До него не было его (киберпанка) в кино.

В кино такие вещи уже были. Например, World on a Wire 1973 года, а еще раньше был «Колосс», хотя это тоже не киберпанк. Потому что такого термина на момент выхода Blade Runner не существовало. К киберпанку его стали относить критики, которым лень было придумать новый поджанр, а влияние кино на массовую культуру и схожеть идей подарило киберпанку этот киношный стереотипный визуал.

Это просто хорошая фантастика.

Кто хочет понять что такое классический киберпанк и как он выглядит, то пусть посмотрит трилогию Робокоп.

киберпанк это скорее ретрофутуризм потому что он ассоциируется с конкретными шаблонами и клише заданных ранними его произведениями, определившими его направление. темы его сложна сказать устарели или нет. главная тема это наверно технофобия, всякая боязнь технологической сингулярности, когда общество развивается медленнее чем технологии и это выглядит крипово как промышленная революция для современников и всякие чих-пых механизмы и ваще это ад на земле начался и штамповка бездушная. то же самое с современными темами машинного интеллекта и всякого размышления о человеческой сути.

а ваще наверно это просто ответвлении от фантастики, которая предсказывала что все будут не очень хорошо потому что обычная фантастика 19-20 века считала что с развитием технологий на экстраполяции уровень жизни будет лучше и жить стало лучше, жить тсало веселей а после 2й мировой когда уровень жизни в целом вырос и продолжал в общем тоу рости появилась естественная потребность в том что в этом какой то подвох а так же в том что научно технический прогресс стал пробуксовывать и утопити сменись антиутопиями в 70-80 годах в общем тоу. и объяснений почему стало множество разных, это и экологические проблемы и ресурсные, последствия какой нибудь крутой войны. и вот тут киберпук со своими киборгами всякими и машинами, репликантами человеков.

но чтобы сказать что некая фантастика киберпук у нее должны быть определенные маркеры. потому как просто какая то фантастика некоторого отдаленного будущего, в котором человечество находится в процессе преодоления какой то проблемы, и в таком будущем в котором бы нам не очень хотелось возможно оказаться как селянину в 19 веке возможно не очень бы хотелось поменять свой жизней уклад что он по свисту каждый день бегает на работу и спать и все какое то стремное вокруг и сажевое то же самое есть картины некого понятного осязаемого будущего, которого мы бы хотели как то избежать или сгладить его. а приятное будущее таково где можно бездельничать, заниматься интересной деятельностью, исследовать космос там, чаек попивать либо то будет некой позитивной экстраполяций нашего текущего жизненно уклада но в условиях изобилия.

поэтому кирпук это когда значит дождь все время идет набегают корпорации у всех там нелепые киберимпланты и какой то кибер хакер деку из кармана достает и киберноги сами в пляс пугаются потому что челик себе уже не принадлежит и он не челик уже и киберпсихозы всякие. все в онлайн шутеры играют. это сразу понятно что киберпанк в общем то. а чета там в 50-60 когда типа челики на веществах сидят и думают что хорошо живут а если отрезвин принять то не хорошо как то это не киберпунк ходя может показаться что он схожие идеи и страхи эксплуатирует.

Киберпанк: история жанра, расцвет в играх

На протяжении всей истории человека интересовал вопрос: что ожидает цивилизацию дальше? В связи с этим всегда имели огромную популярность произведения, показывающие возможные варианты развития научных технологий и социальных явлений.

Ещё Олдос Хаксли в своем романе «О дивный новый мир» 1932-го года говорил о процессах, которые позже назовут генной инженерией, а тенденции навязывания внешних врагов, переписывания истории и тотальной слежки за народом освещались ещё в творчестве Джорджа Оруэлла, а то и раньше.

Видеоигры уже давно теснят литературу, став сравнимыми по охвату аудитории с киноиндустрией. По-настоящему достойные проекты, помимо убийства времени, ставят себе за цель донести до игрока высказывание автора, мысль, заставляющую задуматься о чём-то серьёзном, или даже содержат в себе призыв к действию.

Другие же проекты, вроде «Metal Gear Solid», показали систему контроля над СМИ и развитие частных военных корпораций. Не остался без внимания и военный конфликт на Ближнем Востоке — в 2003-м году армия США вторгается в Ирак. В том же году «Electronic Arts» выпускает стратегию в реальном времени – «Command & Conquer: Generals», в которой одна из фракций именуется Global Liberation Army.

Тем самым сценаристы Генералов предвосхитили появление на Востоке в 2013-м году другой запрещённой организации схожего типа. Наиболее ярко представлено будущее в проектах жанра киберпанк, который рассказывает буквально о завтрашнем дне, где «завтра» отнюдь не так прекрасно, как нам хотелось бы. Почему?

В этом мы попробуем разобраться в сегодняшнем материале, а также расскажем, как развивался жанр киберпанка, от литературы до компьютерных игр. Узнаем, как его основатели видели будущее, что они предсказывали и что из этого на самом деле сбылось.

Киберпанк и его истоки

Резко выросли налоги, кредитные ставки, безработица и преступность. Такая ситуация в стране породила множество общественных движений за гражданские права. Молодые люди отказывались идти в армию, а по улицам прокатилась сексуальная революция и вторая волна феминизма.

В поддержку активистов выступили панки, противопоставляющие себя мейнстриму и привилегированным кругам общества. Свой протест они выражали с помощью творчества, что особенно ярко проявлялось в рок-музыке.

Эстетика панков выделялась своей непристойностью: в мужской одежде фигурировали армейские ботинки и кожаные косухи, а женщины могли сочетать в стиле те же косухи вместе с балетными пачками.

Приветствовался яркий макияж, обилие шпилек и шипов, метафорично разрывающих одежду, что вновь олицетворяло непринятие устоявшегося общества и нежелание становиться его частью.

Контркультура панков проникала во все жанры, в том числе и литературу, где некоторые авторы начали ощущать упадок в научной фантастике. Для повышения её качества с 1973-го года в Техасе начали проводиться семинары среди молодых писателей. Благодаря им свой творческий путь начали Брюс Стерлинг, Льюис Шайнер и Джон Ширли, критикующие «богему» научной фантастики за техническую малограмотность и её неспособность описать ближайшее будущее.

Появление понятия Киберпанк

Позже с именами названных авторов и будет ассоциироваться жанр киберпанк, но само название родилось лишь в 1980-м году, благодаря одноимённому роману Брюса Бетке о жизни молодых хакеров.

А приживаться и активно входить в обиход термин начал лишь в 1982-м году, когда на конвенте в Остине, Брюс Стерлинг, Льюис Шайнер, Джон Ширли и Уильям Гибсон устроили дискуссию на тему «Зеркальные Очки: взгляд на панковскую научную фантастику». Происходило всё это на стенде со звучным названием “Киберпанк”.

Через четыре года под редакцией Стерлинга выходит сборник «Зеркальные Очки: Антология Киберпанка», в содержание которого входят такие фундаментальные произведения жанра, как «Континуум Гернсбека» Гибсона, «Истории Гудини» Рюкера, «Солнцестояние» Джеймса Келли, «Свободная зона» Джона Ширли и «Моцарт в зеркальных очках» Стерлинга.

Эти произведения выражали протест против мейнстримной научной фантастики с её наивными представлениями о далёком и светлом будущем. В «Континууме» Гибсон отмечает бессмысленность фантастики начала двадцатого века, «Истории Гудини» и «Солнцестояние» затрагивают конфликт религии и технологий, а «Свободная зона» и «Моцарт» несут в себе антивоенный подтекст.

Также авторы активно поднимали вопросы трансгуманизма, где технологии использовались как краеугольный камень в сфере лечения болезней и достижения бессмертия.

Героями киберпанка становятся люди, опустившиеся на социальное дно, готовые пойти на преступление ради очередной дозы наркотиков. Зачастую они не собираются менять мир вокруг себя, как и становиться его частью, что и относит классический киберпанк к «панку».

Самым известным классическим героем является Кейс – персонаж романа Уильяма Гибсона «Нейромант», не способный войти в киберпространство и берущийся за самые грязные задания в реальном мире.

Он промышляет торговлей органами и крепко сидит на синтетических наркотиках, из-за чего его собственный организм приходит в негодность.

Очень кратко, но ёмко ситуацию с повсеместной нищетой и передовыми технологиями в мирах киберпанка описал сам Брюс Стерлинг в предисловии к сборнику «Сожжение Хром» 1986 года за авторством Уильяма Гибсона.

Сейчас это выражение считается чуть ли не лозунгом всего киберпанк-движения. Помимо нового подхода к созданию персонажей, жанр обладает и уникальным визуальным стилем.

Математик и писатель Руди Рюкер сформировал его, будучи вдохновленным романом «Помутнение» Филипа Дика. Рюкер взял элементы «сай-фай» и интегрировал их в натуралистический реализм, обозначив новый стиль как «трансреализм» в своем манифесте 1983-го года.

Основным отличием трансреальности является её противопоставление реальности общепринятой, или же консенсусной. Здесь технологии зачастую служат лишь гиперболизированными, сюрреалистичными образами, через которые выражается мироощущение авторов. Так мегаполисы, с лёгкой руки трансреалистов, превратились из мест со множеством возможностей в неуютные ульи, уничтожающие идентичность каждого человека.

С этим связан следующий принцип – каждый персонаж должен быть основан на условном реальном человеке, со всеми его плюсами и минусами. Руди Рюкер отрицал деление людей на нормальных и ненормальных, ведь у каждого есть странности, что и должно отражаться в произведении.

Но вскоре киберпанк сам становится мейнстримом и на нём начинает паразитировать множество авторов, не придерживающихся принципов, изначально туда заложенных. Льюис Шайнер в интервью «Зэ Нью Йорк Таймс» отметил, что «писатели превратили форму в суть». Ведь кожаных курток, кибернетических имплантов, наркотиков и виртуального мира недостаточно.

Киберпанк должен рассказывать о стремительно изменяющемся мире, в котором не существует границ, защищающих человека от себя самого.

Влияние «Бегущего по лезвию» в 80-е годы

80-е года выдались самыми продуктивными для жанра. Ярким событием становится выход фильма Ридли Скотта «Бегущий по Лезвию», который являлся адаптацией романа всё того же Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?».

Стилистически «Бегущий по Лезвию» использовал элементы, присущие нуару: множество ночных сцен, дождь, игра со светом, персонажи в длинных плащах. Ощущается некоторая преемственность с детективами образца 40-х годов.

Лос-Анджелес «Бегущего» соответствует всем представлениям трансреалистов, смешивая элементы таких течений, как футуризм и реализм. Взять хотя бы дизайн окружения.

Среди команды, работавшей над фильмом Ридли Скотта, стоит отметить американского дизайнера интерьеров и футуриста – Сида Мида. Смешивая футуристические концепты с существующими вещами, он придерживался тезиса, что любая технология будущего вырастает из аналогичных технологий прошлого.

При проектировании мегаполиса «Бегущего», Мид ориентировался на Нью-Йорк и Чикаго – города, отстроенные после изобретения транспорта. При этом стилистически здесь был задействован и американский модерн, и архитектура Майя.

Восточные же мотивы были навеяны воспоминаниями о службе в Окинаве и последующими поездками в Гонконг. Дополнительно Мид увеличил высоту зданий и разделил город на два слоя, где уровень улиц имитировал подвал, куда якобы «порядочные люди не имели желания заходить».

Таким образом Лос-Анджелес Сида Мида сопутствовал популяризации восточных элементов в сеттинге киберпанка.

Кроме того, исторически это было связано с процессом глобализации и технологическим взлётом «Страны восходящего солнца», резкий рост которой был спровоцирован в том числе недальновидностью западных стран, продававших ей научные патенты за бесценок.

Ранние игры в жанре киберпанк

Snatcher

Первая игра в жанре киберпанк принадлежит также японской компании. В 1988-м году из-под крыла студии Конами выходит «Снэтчер: Сайберпанк Адвенчэр», во многом отсылающая к фильму Ридли Скотта. Она представляла из себя приключенческий квест с большим уклоном в визуальную новеллу.

Основным сценаристом выступал ныне широко известный Хидео Кодзима, что объясняет присутствие в проекте размышления о человеческом менталитете, наличие сложных моральных вопросов, щепотку псевдонаучных теорий и драму, тесно соседствующую с японским сюрреалистическим юмором.

Фантасты часто используют подобные конфликты в своих произведениях, как толчок к постройке нового общества. Зачастую это приводит к увеличению пропасти между богатыми и бедными, ведь получать выгоду из такой ситуации могут лишь люди, уже имеющие капитал.

За счёт своих средств они помогают восстанавливать уничтоженную цивилизацию, в обмен на увеличение своего влияния в правительстве.

Так в Снэтчер после «Катастрофы» отстраивается целый мультинациональный остров Нео-Кобе, в котором существует феномен добровольного отказа от жилища среди людей, исходящих из желания не быть облагаемыми огромными налогами со стороны государства.

Сюжет игры рассказывает об агенте организации, выслеживающей андроидов – Гиллиане Сиде. Сам по себе Сид не является типичным героем для классического киберпанка: он в разводе, но поддерживает отношения с женой, имеет хорошую работу и занимал достаточно высокую должность до начала событий игры.

Его заданием становится выяснение причин появления неких биороидов – роботов, убивающих людей и занимающих их место.

Вселенная Ceberpunk 2077

Параллельно с Хидео Кодзимой, начал работать над первым сводом правил для своей настольной вселенной Майкл Пондсмит. Майкл, как и многие, также испытал на себе мощное влияние фильма Ридли Скотта.

На момент 1990-го года основным противником в сюжетах настольной игровой серии «Сайберпанк» стала японская корпорация «Арасака», всем своим видом отсылающая к идеологии Страны восходящего солнца периода Второй мировой войны.

Из редакции в редакцию она старалась поглотить остальные корпорации в Найт-Сити – главном месте действия вселенной Пондсмита. Темы трансгуманизма и страха перед машинами отошли на второй план – вперёд вышла борьба обычных уличных парней против корпоративных тиранов, мешающих привычному социальному укладу.

Если Снэтчер стилистически старался придерживаться классического киберпанка, то во вселенной Пондсмита панк-культура независимости и отрицания устоявшихся норм сменилась социальной репрезентацией образа жизни и последующим общественным одобрением, а мрачные представления о будущем из 80-х уступили место максимальной эстетизации яркой и пёстрой действительности.

Во время разработки «Сайберпанк 2077», ребята из «Си Ди Проджект» пересмотрели видение технологий будущего из 90-х. По словам руководителя Краковского отделения студии, Джона Мамаиса, ближайшим аналогом в жанре киберпанка является «Призрак в Доспехах» Масамунэ Сиро, нежели «Бегущий по Лезвию».

Мрачный и хмурый нуар отправился за борт, а основной темой обещают вновь сделать технологии.

Но солнечные улицы Найт Сити вызвали недовольство среди общественности во время презентации «Сайберпанк 2077» на выставке E3. Трейлер даже получил нелестный отзыв от одного из основателей жанра – Уильяма Гибсона:

«Сайберпанк 2077 производит впечатление GTA, на которую натянули типичные декорации ретрофутуризма 1980-х».

В защиту разработчиков из «Си Ди Проджект» на Рэддит высказался сам автор сеттинга:

«Кто угодно может сделать мрачный, дождливый и заполненный неоном киберпанк. Нам хотелось доказать, что будущее может быть тёмным в любое время дня и ночи».

Вселенная SHADOWRUN

Но вновь вернёмся в конец восьмидесятых. Тогда на рынке настольных развлечений конкуренцию «Сайберпанк» составило детище издательства настольных игр “ФАСА”.

Его глава, Джордан Вейсман, создаёт на тот момент ещё одну жанровую игровую вселенную, назвав её «Шэдоуран» или «Бег в Тени». Нам дают примерить на себя роль «Бегущих» – людей вне закона, которые выполняют задания корпораций, политиков, или тех, у кого просто есть достаточно денег.

Чаще всего «Бегущими» становятся люди с преступным прошлым, выросшие на улицах, но бывают среди них и исключения.

Главным отличием «Шэдоуран» от других проектов было совмещение элементов классического фэнтези и киберпанка. Причиной такого необычного решения послужил старт вселенной Пондсмита, первой занявшей нишу киберпанка в мире настольных игр. Но Вейсману удалось органично внедрить в научно-фантастический сеттинг эльфов, магию и драконов.

По сюжету, в 2011-м году произошло «Пробуждение», вернувшее в мир волшебство. У женщин начали появляться дети с отклонениями: кто-то рождался ловким и грациозным эльфом, а кто-то – не по годам сильным дворфом.

Во главу же мегакорпораций встали драконы, имеющие каноничную тягу к богатству.

Это послужило причиной для очередной порции критики со стороны Уильяма Гибсона:

«Когда я вижу подобные вещи, единственное негативное чувство, которое я испытываю – это изначальная сиюминутная неприязнь от созерцания того, как само ДНК моего творчества смешивается, простите, с эльфами».

Он явно недооценил вселенную «Шэдоуран». Магия в этом мире помогает развивать тему трансгуманизма, люди повсеместно используют её вместе с кибернетическими имплантами, в том числе для выхода в «Матрицу» – сетевой мир, в котором может перемещаться аватар человека. Но при этом, чем больше имплантов, тем слабее связь с магией.

Со временем из настолок проект перекочевал на экраны телевизоров. Первым видеоигровым представителем стала Shadowrun 1993-го года для «Супер Нинтендо Энтертеймент Систем», основанная на сюжете рассказа «Никаких сделок с драконами». Затем одноимённые игры серии посещали «Сегу» и «Мега Си Ди» в 94-ом и 96-ом годах, но в каждой из них киборгизация влияла на использование магических способностей.

Не является исключением и последняя трилогия, включающая в себя игры с подзаголовками «Ретёнс», «Драгонфолл» и «Хон Кон». Для отражения такой трансгуманистической концепции, в рамках которой импланты влияли на связь человека с природой, разработчики вводили параметр эссенции, отвечающий за использование магии. Кибернетические улучшения уменьшают этот параметр, увеличивая тем самым время восстановления способностей.

Deus Ex

Киберпанк 80-90-х годов успел полюбиться публике, завоевать популярность и поднять множество серьёзных вопросов, не свойственных видеоиграм тех лет. Снэтчер размышлял на тему эмпатии, вселенная «Сайберпанк» обличала жадность корпораций, а «Шэдоуран» задавался вопросами трансгуманизма. Но окончательно жанр освоился в сфере виртуальных развлечений в 2000-м году с выходом самой популярной киберпанк-франшизы «Дэус Экс».

Началось всё в 1994-м году с успеха научно-фантастической игры Систем Шок американского разработчика Уоррена Спектора. Проект оказался жанрообразующим, ознаменовав рождение иммёрсив сим.

Геймплей предоставлял игроку возможность взаимодействовать со множеством деталей на уровнях, формируя новые ситуации при каждом прохождении. Дэус Экс строился по тому же принципу, вокруг геймплея, дополнительно объединившему в себе элементы стелса, шутера и RPG.

Уоррен Спектор ставил перед собой задачу дать игроку полную свободу выбора. Мир игры строился на анализе реальной политической картины, развития технологий и существующих теорий заговора, основными фигурами в которых выступают иллюминаты. Вдохновителями вновь послужили классики киберпанка: Руди Рюкер и Уильям Гибсон.

Если использование концепций теорий заговора в мире киберпанка было явно позаимствовано у произведения «Софт» Рюкера, то «Нейромант» Гибсона принес как в Систем Шок, так и в Дэус Экс размышления на тему технологического взрыва – феномена, при котором самообновление искусственного интеллекта может привести к его доминированию над человеческим видом.

Но в своих идеях Уоррен идёт заметно дальше страха перед этим феноменом. Официальным окончанием истории является слияние главного героя «Дэус Экс» Джей-Си Дентона и Искусственного Интеллекта Гелиос, что приводит к последующему объединению сознания всех людей с сохранением их индивидуальности.

О подобном исходе в реальном мире уже говорил футурист Рэй Курцвейл, ныне технический директор «Гугл». Он предполагает, что человек станет одной из форм сверхразумного искусственного интеллекта благодаря технологиям киборгизации. В диалектике эта концепция называется «Снятием». Она была разработана философом Георгом Гегелем и предполагала синтез мнений с сохранением положительных сторон тезиса и антитезиса.

По мнению самого Гегеля, «Снятие» является необходимым условием для эффективного развития общества. Авторы прибегали к данной концепции не один раз. В проектах жанра киберпанк тезисом выступает сам человек, а антитезисом – искусственный интеллект. Синтезом же является некая новая форма жизни, новый этап эволюции.

И наиболее подробно эта тема раскрывается в аниме-адаптации «Призрак в Доспехах» 1995-го года. Ещё один из основных конфликтов серии Дэус Экс – противостояние «чистых» людей и людей, использующих аугментации. Эту проблему особенно ярко демонстрируют нам разработчики из «Эйдос Монреаль» в приквелах «Хьюман Революшн» и «Мэнкайнд Дивайдед».

Причиной ксенофобии тут становятся не только инциденты, в которых ауги могут причинить вред людям, но и внешние различия, выражающиеся в механических улучшениях. Отчасти решением данной проблемы становится универсальный конструктор, способный создавать различные проекты в области генной инженерии и нанотехнологий.

Такие открытия позволяют аугментированным не отличаться внешне от «чистых» людей, но вместе с этим Дэус Экс показывает, что технологии служат не только на благо человечества.

С помощью универсального конструктора был создан вирус «Серой Смерти». Спровоцированная иллюминатами пандемия стала способом манипуляции вакциной в их руках – давление на лидеров стран становится основным средством управления курсом развития мировой политики.

В мире «Дэус Экс» это вылилось в полное уничтожение среднего класса и возникновение оппозиционных группировок, чьи действия приравниваются к терроризму.

Из интервью Харви Смита, сценариста Айрон Шторм, порталу Ай Джи Эн:

«Когда мы делали горизонт на заднем плане, у нас были части с башнями близнецами. Но память текстур была слишком высока, поэтому я сделал Нью-Йорк только из одной половины города. Когда люди жаловались, мы просто объясняли, что башни были уничтожены террористическими атаками. И это было до 9-11. Это немного пугает».

Современный киберпанк

Технологии развиваются, и мы с вами живем во время того самого будущего, которое изображали классики. Вместо огромных машин и человекоподобных андроидов нас теперь окружают карманные компьютеры и роботы-пылесосы.

Само собой, это не могло не повлиять на современный вид киберпанка. Во вселенных, опирающихся на этот жанр, стали появляться биоимпланты и нанотехнологии, что уже можно было видеть в Дэус Экс.

Старым произведениям пришлось адаптироваться, примером чему служит изменение в изображении взлома сети в «Шэдоуран»: в старых версиях хакинг происходил непосредственно у цели с помощью ряда разномастного оборудования, теперь же хакерам во вселенной Вейсмана достаточно иметь датаджек – небольшое устройство, помещающееся в голову носителя, для выхода в сеть.