Цефтриаксон или цефотаксим что лучше при бронхите

Стратегические подходы к выбору цефалоспориновых антибиотиков при инфекциях дыхательных путей

Проблема рациональной антибиотикотерапии остается одной из самых сложных в клинической практике. Если ранее врач в вопросе выбора лекарственного препарата ориентировался на его эффективность, переносимость и безопасность, то сегодня этого оказыва

|

Проблема рациональной антибиотикотерапии остается одной из самых сложных в клинической практике. Если ранее врач в вопросе выбора лекарственного препарата ориентировался на его эффективность, переносимость и безопасность, то сегодня этого оказывается недостаточно. Фактор удобства приема препарата и, что особенно непривычно для нашего понимания, вопросы цены и стоимости лечения в условиях серьезного ограничения финансирования здравоохранения часто могут оказаться определяющими. На приобретение лекарственных средств лечебные учреждения тратят 15–20% своего бюджета, причем 50–60% этих расходов приходится на долю антибактериальных препаратов, что заставляет пересмотреть существующие и искать новые подходы к их применению.

Путаница, возникающая при использовании различных антибактериальных препаратов, в том числе и цефалоспориновых антибиотиков (ЦА), связана с недопониманием или просто незнанием основных принципов клинической химиотерапии. В связи с этим мы хотели бы остановиться на некоторых ошибках и «заблуждениях» практикующих врачей, возникающих при назначении антибактериальных препаратов, на примере ЦА, а также определить их место в лечении инфекции дыхательных путей.

Часто от практикующих врачей приходится слышать о безусловных преимуществах IV поколения препаратов перед III, III поколения перед II и т. д. Это абсолютно неверно. Такая точка зрения приводит к использованию «резервных» и мощных препаратов при лечении банальной инфекции, способствует развитию резистентности, а значит, лишает возможности применять препараты первых поколений и, наконец, вызывает значительное и неоправданное увеличение стоимости курса лечения.

ЦА занимают одно из важных мест в лечении инфекций верхних и нижних дыхательных путей. Наиболее ответственным этапом в антибактериальной терапии данной категории пациентов является выбор первоначального препарата. От адекватности выбора зависит эффективность и безопасность лечения, а также его комфортность, переносимость, стоимость, эпидемиологическая ситуация.

Анализ имеющихся данных об использовании ЦА в России за 1997–1998 гг. позволяет выявить предпочтения врачами того или иного препарата (группы препаратов) и определенных методов его введения. Как видно из рис. 1, при назначении цефалоспориновых антибиотиков подавляющее большинство врачей выбирают парентеральные препараты.

|

Данный факт лишь подтверждает, что в нашей стране пероральные лекарственные средства, и особенно пероральные цефалоспорины, очень мало популярны и практически не используются. Такое отношение к таблетированным формам отражает некоторый консерватизм практических врачей, связанный с тем, что еще 15-20 лет назад существовавшие тогда пероральные средства не выдерживали сравнения с парентеральными препаратами ни по эффективности терапии, ни по ее переносимости. Лишь последние десятилетия с момента создания первого перорального цефалоспорина — цефалексина и появления новых пероральных бактерицидных препаратов эта лекарственная форма несколько укрепила свои позиции не только в амбулаторной, но и в стационарной практике. Однако радикально на положении дел это не сказалось.

Очевидно, что такая форма назначения препаратов имеет безусловные преимущества. Это проявляется и в возможности амбулаторного ведения больного, и в удобстве приема препарата, и в снижении риска постинъекционных осложнений и длительности пребывания в стационаре, и даже в избавлении от психологического дискомфорта, связанного с инъекциями.

Наличие антибактериальных препаратов в двух формах — для парентерального и перорального применения — делает возможным их использование для проведения так называемой ступенчатой терапии. Суть такого лечения состоит в назначении внутривенного или внутримышечного препарата и в последующем, через двое-трое суток после достижения клинического эффекта, переводе на пероральный прием. Возможность проведения ступенчатой терапии одним и тем же препаратом является существенным преимуществом данного лекарственного средства перед его аналогами. Ступенчатая терапия предоставляет клинические и экономические преимущества как пациенту, так и лечебному учреждению.

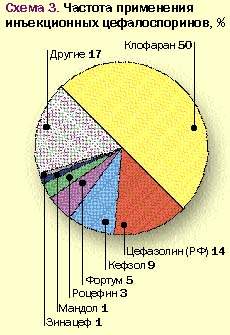

На основании приведенных данных трудно понять логику выбора цефалоспоринового антибиотика того или иного поколения и принципы, которыми руководствуется врач при назначении препарата. Анализ использования цефалоспориновых антибиотиков по поколениям (см. рис. 2 и 3) свидетельствует о предпочтительном назначении препаратов I и III поколений, причем из препаратов III поколения (61%) половина приходится на цефотаксим, а из препаратов I поколения большая часть приходится на цефазолин.

|

В клинической практике врач начинает проводить антибактериальную терапию, в большинстве случаев не имея результатов микробиологической верификации инфекционного агента, а зачастую и без перспектив получения такого рода данных. Поэтому при выборе антибактериального препарата по-прежнему приходится ориентироваться на сведения, полученные из литературы, данные микробиологического мониторинга, а также на особенности клинической ситуации. Все это позволяет с большей или меньшей долей вероятности определить этиологический инфекционный агент с учетом клинической формы инфекции дыхательных путей (пневмония, хронический бронхит, синусит и т. д.), возраста (дети, старики), сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, хроническая алкогольная интоксикация, лечение глюкокортикоидами и цитостатиками). Необходимо также иметь в виду особенности развития инфекции в амбулаторных условиях или в стационаре (лечение по поводу другого заболевания, пребывание в реанимации) при соответствующей эпидемиологической ситуации. Следует отметить, что при выборе препарата важно отличать «госпитальную», или нозокомиальную инфекцию, возникшую спустя двое суток после поступления в стационар, от «амбулаторной» инфекции, долечиваемой в стационаре. В последнем случае тактика антибактериальной терапии должна существенно отличаться.

Таким образом, ориентировочная этиология бронхолегочной инфекции служит основанием для выбора среди ЦА конкретного препарата (или поколения препаратов) с соответствующей антимикробной активностью.

У больных с амбулаторной инфекцией верхних и нижних дыхательных путей, основными возбудителями которых являются стрептококки, Н. influenzae, Moraxella catarrhalis, — препаратами выбора могут быть ЦА I или II поколения. В амбулаторных условиях предпочтение следует отдавать оральным цефалоспоринам (цефаклор, цефуроксим аксетил, цефтибутен). В то же время необходимо иметь в виду недостаточную активность ЦА в целом в отношении атипических бактерий (8–35% в этиологии «домашней» пневмонии) и некоторых анаэробных микроорганизмов, вероятность влияния которых увеличивается у больных с хроническими синуситами и отитами.

При обострениях хронического бронхита особое значение приобретают препараты, высокоустойчивые к действию b-лактамаз, продуцируемых как грамотрицательными, так и грамположительными микроорганизмами (цефуроксим аксетил), и обладающие высокой активностью против Н.influenzae (цефтибутен).

|

При выявлении показаний для госпитализации больных с «домашней» инфекцией, подразумевающих более тяжелое течение, чаще обнаруживаются Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, Н.influenzae и Еntеrobacteriacea. В этом случае более обосновано назначение парентеральных цефалоспоринов II поколения (цефуроксим, цефамандол). Однако именно в таких ситуациях чаще всего и допускаются ошибки: при госпитализации больного в стационар с «домашней» пневмонией нередко назначают бензилпенициллин, аминопенициллины и ЦА I поколения (малоэффективные ввиду высокой резистентности патогенной флоры), либо, для «перестраховки» и при наличии в стационаре, ЦА III поколения (цефотаксим, реже цефтриаксон). Однако более обосновано — и это определяется спектром активности препарата — назначение ЦА II. Среди больных, получающих терапию в стационаре по поводу инфекций нижних дыхательных путей, преобладают нетяжелые случаи. Поэтому идеология назначения ЦА II поколения в качестве «стартовых» препаратов должна доминировать как с позиции адекватной клинической эффективности, экономической целесообразности, так и с позиции сохранения резерва в более тяжелых ситуациях.

Выбор ЦА в качестве первоначального антибиотика при внебольничной пневмонии у больных моложе 60 лет без сопутствующей патологии следует считать, по-видимому, не всегда оправданным. Это обусловлено этиологически широким спектром пневмоний в данной ситуации, который может включать не только пневмококки и Н.influenzae, но и так называемые атипичные возбудители — Мусорlаzma pneumоniaе, Legionella, Chlamidia pneumоniaе, которые не чувствительны к цефалоспоринам всех генераций. Между тем рациональная эмпирическая антибактериальная терапия бронхолегочных инфекций, в том числе пневмоний, должна предусматривать выбор препарата, по возможности активного против всех вероятных в данной ситуации возбудителей. К сожалению, сегодня трудно назвать препарат, полностью удовлетворяющий этим требованиям, за исключением нового поколения фторхинолонов или «респираторных» фторхинолонов. Некоторые из них — например, грепафлоксацин — проходят сейчас в нашей стране регистрацию. В случаях назначения ЦА при данном варианте пневмоний предпочтение следует отдавать ЦА I и II поколения. Применение в подобных ситуациях ЦА III поколения нерационально ввиду высокого риска развития резистентности. Выбор конкретного препарата среди ЦА I–II поколения должен осуществляться исходя из преимущества лекарственных форм, фармакокинетических свойств, стоимости и др. При нетяжелых пневмониях возможно назначение оральных цефалоспоринов. При этом необходимо иметь в виду их различную противомикробную активность по отношению к различным микроорганизмам. Так, например, цефтибутен обладает наибольшей активностью в отношении Н.influenzae, а цефуроксим аксетил — в отношении S.аureus.

Общие принципы выбора первоначального ЦА сохраняются и у больных пневмонией на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний (ХОЗЛ, сердечная недостаточность, сахарный диабет, алкогольная интоксикация и др.) и в возрасте старше 60 лет. Этиологическое значение в данной клинической ситуации приобретают Н.influenzae, S.аureus, некоторые грамотрицательные микроорганизмы (Е.соli, Сlebsiella), возрастает частота бета-лактамазопродуцирующих бактерий. В связи с этим возрастает значение препаратов, активных в отношении названных возбудителей. Известно, что противомикробное действие ЦА при переходе активности от первого поколения к последующим характеризуется снижением противостафилококковой активности и преобладанием активности против некоторых грамотрицательных микроорганизмов. Ценным свойством является устойчивость ЦА II поколения к b-лактамазам. В связи с этим врач должен ориентиро-ваться в данной ситуации на цефалоспорины II или по крайней мере III поколения.

Иной подход, определяющий выбор ЦА для лечения бронхолегочной инфекции, наблюдается у больных с «госпитальной» инфекцией. Госпитальные пневмонии занимают особое место среди всех внутрибольничных инфекций из-за тяжести течения и трудностей терапии. Основными возбудителями госпитальных пневмоний являются грамотрицательные микроорганизмы семейства Еntеrobacteriacea — Сlebsiella, Protei, Enterobacter, Providencia, Serracia, а также Staphylococcus аureus, как чувствительный, так и устойчивый к метициллину. Вероятность этиологической роли того или иного инфекционного агента при госпитальных пневмониях определяется особенностями клинической ситуации (послеоперационный период, пребывание в реанимации, искусственная вентиляция легких и т. д.). У больных реанимационных и ожоговых отделений, с иммунодефицитами и муковисцидозом основным микроорганизмом бактериальных осложнений является синегнойная палочка, выявляемая в 70–95% случаев. Наряду с ней у таких больных высевается золотистый стафилококк или гемофильная палочка, устойчивая к ЦА II–III поколения. Основное место в лечении госпитальных пневмоний среди ЦА занимают препараты III (цефтазидим, цефоперазон) и IV поколений (цефпиром, цефепим). С учетом вероятности этиологической роли Pseudomonas aeruginoza в соответствующих ситуациях (ИВЛ, наличие трахеостомы, предшествующая глюкокортикоидная терапия) назначаемые ЦА должны обладать антисинегнойной активностью. Среди имеющихся в распоряжении врача ЦА наибольшей активностью в отношении Pseudomonas aeruginoza обладают цефалоспорины III поколения (цефтазидим, цефоперазон) и IV поколения (цефпиром), которые, однако, не имеют серьезных преимуществ в отношении синегнойной палочки перед цефтазидимом. Появление в терапевтическом арсенале ЦА IV поколения расширяет возможности антибактериальной терапии госпитальных пневмоний с высокой вероятностью грамотрицательной флоры, в том числе золотистого стафилококка, и могут рассматриваться как препараты ургентных ситуаций.

| Цефалоспорины, открытые более 50 лет тому назад, продолжают занимать прочные позиции в лечении различных бактериальных заболеваний, несмотря на появление новых антимикробных средств. Цефалоспориновые антибиотики подразделяются на четыре поколения, отличающиеся по спектру действия, антибактериальной активности, стабильности в присутствии b-лактамаз, фармакокинетическому профилю. Все это наряду с многообразием лекарственных форм и стоимостью определяет их различные показания. Очевидно, что по мере появления новых поколений цефалоспориновых антибиотиков в клинической практике возникает немаловажная проблема дифференцированного назначения препарата с учетом свойств как самого антибиотика, так и особенностей инфекционно- воспалительного процесса у конкретного больного |

Таким образом, рациональный выбор первоначального ЦА для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей определяется в первую очередь вероятностью этиологической роли того или иного микроорганизма в конкретной клинической ситуации. Такой подход требует от практического врача (а именно от него зависит адекватный выбор препарата) умения выявлять особенности каждого случая пневмонии (эпидемиологическую обстановку, фоновую патологию, факторы риска и др.) и ориентировки в антимикробном спектре назначаемого антибиотика. Однако в клинической практике при выборе ЦА, как, впрочем, и других антибиотиков, приходится наряду с ориентировочной этиологией бронхолегочной инфекции учитывать и другие факторы. Среди последних имеет значение фармакокинетика препарата, наличие разнообразных лекарственных форм, риск развития побочных эффектов, стоимость и др.

В настоящее время не окончательно определено место пероральных препаратов III поколения в клинической практике, так как их сравнительная клиническая и бактериологическая эффективность мало отличается от препаратов II поколения. Более того, как было сказано выше, преимущество цефалоспоринов III поколения состоит в их высокой активности в отношении b-лактамазопродуцирующих бактерий, наиболее часто вызывающих серьезные стационарные инфекции. Но поскольку в этом случае больные находятся в стационаре, то уже более обоснованно получают парентеральную терапию. В то же время ввиду сниженной активности в отношении грамположительных бактерий, часто являющихся причиной именно амбулаторной инфекции, назначение препаратов III поколения имеет меньше преимуществ перед препаратами II поколения.

Цель антибактериальной терапии состоит не только в достижении клинического эффекта, но и в полной эрадикации возбудителя, т. е. бактериологической эффективности. Это в основном определяется адекватным дозированием препарата для достижения необходимой концентрации в очаге инфекции. Высокая степень накопления препарата в тканях является необходимым требованием к лекарственному веществу.

ЦА первого поколения хуже проникают в ткани, что уменьшает степень бактериальной эрадикации.

Данные о биодоступности оральных ЦА следует иметь в виду при дифференцированном назначении их больным с сопутствующей патологией кишечника, связанной с нарушением всасывания, а также при одновременном приеме антисекреторных препаратов, антацидов, с учетом влияния пищи на всасывание ЦА.

Знание путей элиминации ЦА наряду с оценкой функционального состояния печени и почек (возраст, сопутствующая патология) также может определять выбор более адекватного для данной ситуации препарата. Выбирая ЦА для лечения тяжелых госпитальных пневмоний, например, у новорожденных и стариков или у больных с патологией почек, при наличии почечной недостаточности предпочтение следует отдать цефоперазону с учетом его преимущественно билиарной экскреции.

При дифференцированном выборе ЦА необходимо учитывать риск развития побочных эффектов. Наиболее типичны реакции гиперчувствительности (лихорадка, кожная сыпь), гематологические синдромы (цитопения, эозинофилия), нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея), печени (повышение активности трансаминаз), почек (повышение уровня креатинина), ЦНС (головная боль), флебиты при внутривенном введении. Поэтому анамнестические и клинико-лабораторные данные о наличии у больных какой-либо патологии должны влиять на выбор соответствующего препарата.

Флебиты часто возникают при введении цефалотина, цефотаксима, цефепима. Цефуроксим, цефоперазон, цефтибутен могут вызывать анемию (чаще гемолитическую), а при назначении цефалотина, цефамандола, цефотаксима, цефтазидима иногда выявляются фиксированные на эритроцитах антитела. Повышение активности печеночных ферментов возможно на фоне лечения цефоперазоном, цефтриаксоном, цефтазидимом, цефуроксимом. Уровень креатинина может повышаться при лечении цефалексином и цефподоксимом. Оральные цефалоспорины чаще всего вызывают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея). При лечении парентеральными ЦА отмечено увеличение протромбинового времени, за исключением цефтазидима, не влияющего на синтез факторов протромбинового комплекса и показатели свертываемости крови. Возможны реакции гиперчувствительности (кожная сыпь, лихорадка, эозинофилия) на фоне применения почти всех ЦА III поколения.

Таким образом, дифференцированный выбор ЦА для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей должен базироваться на учете и адекватной оценке многих факторов, включающих как особенности клинической ситуации, так и антимикробную активность и фармакокинетические характеристики назначаемого препарата.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Препараты выбора для лечения бактериальных инфекций.

Преферанская Нина Германовна

Ст. преподаватель кафедры фармакологии ММА им. И.М. Сеченова

В предыдущих статьях (МА №№11-12) рассматривались препараты выбора, используемые при острых воспалениях вирусного происхождения.

В настоящее материале вниманию читателей предложено описание основных лекарственных средств, используемых при гнойно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей бактериального происхождения. Антибактериальные лекарственные средства не оказывают действия на вирусы и их нельзя использовать при таких вирусных заболеваниях, как грипп, ОРВИ и др.

Бактериальные возбудители отличаются большим разнообразием и изменчивостью видового состава. Наиболее часто возбудителями инфекций дыхательных путей являются грамположительные кокки: стафилококки, стрептококки, пневмококки. Среди других возбудителей следует выделить: грамотрицательные бактерии, гемофильные бактерии, микоплазмы, хламидии и анаэробы. Микроорганизмы вызывают инфекции дыхательных путей любой локализации – это синусит, фронтит, гайморит, фарингит, трахеит, тонзиллит, ангина, бронхит, плеврит, пневмония и др. Возбудители инфекций дыхательных путей отличаются разной природной чувствительностью к антибактериальным лекарственным средствам; кроме этого, некоторые из них обретают лекарственную устойчивость. Рациональный выбор препарата может осуществлять только лечащий врач. Провизор может, только при отсутствии требуемого препарата в аптеке, посоветовать пациенту замену. Подобрать по синониму адекватный заменитель или аналогичный препарат из той же фармакологической группы, обладающий одинаковыми фармакологическими характеристиками. В связи с тем, что номенклатура антибактериальных препаратов постоянно пополняется и появляются более эффективные препараты со специфической активностью, провизор может порекомендовать пациентам проконсультироваться с лечащим врачом о применении нового более эффективного препарата, недавно поступившего в аптеку.

При бактериальных инфекциях дыхательных путей применяются различные антибактериальные препараты — антибиотики, сульфаниламидные средства, фторхинолоны и препараты других групп.

Среди антибиотиков используются в основном следующие подгруппы: пенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды, тетрациклины и макролиды.

Антибиотики пенициллинового ряда применяют при лечении заболеваний, вызванных чувствительными к нему микроорганизмами, — острой и хронической пневмонии, эмпиемы плевры, ангины, при лечении гнойно–воспалительных заболеваний в клинике уха, горла, носа. Бензилпенициллин, антибиотик из группы биосинтетических пенициллинов, активен в отношении грамположительных микроорганизмов (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.), а также в отношении Actinomycetaceae. Устойчивы к действию бензилпенициллина штаммы стафилококков, образующие пенициллиназу, так как этот фермент разрушает молекулу антибиотика. Бензилпенициллин хорошо всасывается при парентеральном введении, не оказывает кумулятивное действие, быстро выводятся из организма с мочой. При внутримышечном введении максимальные концентрации препарата в крови создаются через 30–60 минут, через 3–4 часа в крови обнаруживаются следы антибиотика. Уровень концентраций и продолжительность циркуляции бензилпенициллина в крови зависит от величины вводимой дозы. Антибиотик хорошо проникает в ткани и жидкости организма. В 1 флаконе содержит 600 мг бензилпенициллина натриевой соли для инъекций, что соответствует 1000000 МЕ.

Раствор препарата для внутримышечного введения готовят непосредственно перед введением, добавляя к содержимому флакона 1–3 мл воды для инъекций или раствора натрия хлорида изотонического 0,9 % или 0,5 % раствора новокаина. В настоящее время большинство штаммов стафилококков устойчивы к бензилпенициллину.

При инфекционно–воспалительных заболеваниях, вызванные чувствительными к данному препарату микроорганизмами: инфекции уха, горла, носа, полости рта, бронхолегочные инфекции, применяют ампициллина тригидрат. Доза препарата устанавливается индивидуально, в зависимости от тяжести течения и локализации инфекции, а также чувствительности возбудителя к нему. Внутрь взрослым и детям старше 10 лет назначают по 250 мг — 500 мг каждые 6 час. Суточная доза составляет 2–3 г. При необходимости доза может быть увеличена в 2 раза. Лекарственная форма: капсулы, суспензия по 250 мг. Широким спектром действия обладает также амоксициллин. Пища не влияет на биодоступность препарата, при приеме внутрь хорошо всасывается и создает терапевтические концентрации в тканях бронхо–легочной системы. Амоксициллин обладает более высокой активностью в отношении стрептококков и пневмококков по сравнению с ампициллином. Однако, оба препарата разрушаются β-лактамазами и не действуют на пенициллинрезистентные стафилококки и грамотрицательные бактерии. Для лечения неосложненных форм острого среднего отита препаратом выбора является амоксициллин внутрь в течение 7–10 дней. Амоксициллин для перорального применения – флемоксин солютаб характеризуется наиболее высокой частотой достижения эрадикации S.pneumoniae (в том числе пенициллинорезистентных штаммов). Поэтому в последнее время получены не только антибиотики, устойчивые к действию β-лактамаз, но также соединения, необратимо ингибирующие эти ферменты. Эти соединения обладают высоким сродством к β-лактамазам II-V типа и образуют с ними стабильный комплекс, предотвращая ферментативную деградацию антибиотика. Антибиотик ингибирует транспептидазу пептидогликана, необходимого белка клеточной стенки в период деления и роста, вызывая лизис микроорганизмов. При совместном их комбинировании повышается антимикробная активность и фармакотерапевтическая эффективность. Из существующих ингибиторозащищенных пенициллинов применяют при инфекциях дыхательных путей: амоксициллин + кислота клавулановая и ампициллин + сульбактам.

Комбинированный препарат амоксициллин + кислота клавулановая выпускается под торговыми названиями — Амоксиклав(Словения), Аугментин (Великобритания), Медоклав (Кипр), Ранклав (Индия); Амоксиклав выпускается в виде таблеток по 375 мг/625 мг, суспензии 156 мг/5 мл, суспензии форте 312 мг/5 мл и порошка для приготовления инъекционного раствора во флаконах 0.6 г, 1.2 г. Детям от 3 месяцев до 1 года назначают 1/2 дозированной ложки суспензии через каждые 8 часов, детям от 1 года до 7 лет 1 дозир. ложка (5 мл) суспензии каждые 8 часов, взрослым и детям старше 14 лет по 5 или 10 мл суспензии каждые 8 часов или по 375 мг 3 раза в день. Комбинированный препарат ампициллин + сульбактам выпускается под торговыми названиями Сультамициллин (США) и Уназин (США, Италия, Турция), Сулациллин иСультасин (Россия). Применяют при инфекциях дыхательных путей и ЛОР-органов (бронхит, пневмония, ангина, отит, синусит). Препарат не оказывает действия на оксаллинрезистентные стафилококки. Действие Сультамициллина развивается через 15-20 минут после введения и длится 8 часов. Применяют внутрь, взрослым — по 375-700 мг 2 раза в день; детям — 25-50 мг/кг/сутки за два приема. Парентерально (в/в, в/м) от 1,5 г до 12 г каждые 6-12 часов в сутки, детям 150 мг/кг/сутки.

Препараты антибиотиков пенициллинового ряда хорошо переносятся, и побочные эффекты выражены слабо. Как правило, это аллергические кожные высыпания и различные диспептические проявления (тошнота, рвота, диарея). При проявлении нежелательных эффектов прием препарата следует отменить.

Цефалоспорины — бактерицидные антибиотики, обладающие широким спектром антимикробного действия, в т.ч. на пенициллинообразующие стафилококки, энтеробактерии. К группе цефалоспоринов относятся препараты, полученные на основе 7-аминоцефалоспориновой кислоты. Их подразделяют на IV поколения, а по применению — на препараты для парентерального и перорального введения.

Все цефалоспорины характеризуются единым механизмом действия, однако отдельные представители существенно отличаются по фармакокинетическим показателям, выраженности антимикробного действия и стабильности к бета–лактамазам.

В случае проявления аллергических реакций на пенициллин цефалоспорины являются антибиотиками резерва первой очереди, однако, у 5–10 % больных наблюдается перекрестная аллергическая чувствительность.

Цефалоспорины 1-го поколенияобладают узким спектром действия, наиболее активны в отношении грамположительных бактерий и невысоким уровнем активности на грамотрицательные бактерии. Первым и наиболее широко применяемым цефалоспорином является цефалотин. Основным показанием к его назначению являются инфекции, вызванные стафилококками. Цефалотин превосходит препараты пенициллина при средней тяжести инфекций дыхательных путей и инфекций других локализаций. Цефалотин превосходит группу оксациллина по способности проникать в лимфатические узлы. Цефалексин — используется для приема внутрь. При пероральном введении быстро и полно всасывается (независимо от приема пищи). Максимальная концентрация достигается через 1–1,5 часа. По спектру действия близок к цефалотину, однако эффективность цефалотина, применяемого парентерально, превосходит цефалексин. Цефазолин обладает устойчивостью к бета–лактамазам микроорганизмов и широким спектром действия в отношении грамположительных микроорганизмов. В ЖКТ разрушается, при внутримышечном или внутривенном введении создает высокие концентрации в крови, проникает в различные органы и ткани и хорошо переносится. Режим дозирования и продолжительность приема препарата определяется индивидуально в зависимости от чувствительности возбудителя и тяжести течения инфекции.

Цефалоспорины 2-го поколенияблагодаря устойчивости к бета-лактамазам имеют более широкий спектр действия и обладают активностью не только в отношении грамположительных, но и грамотрицательных бактерий. К этой группе относятся: Цефамандол (Мандокеф) и Цефуроксим (Зинацеф, Кетоцеф) и др. Для перорального применения из цефалоспоринов 2-го поколения используют Цефаклор (Альфацет), Цефуроксим аксетил (Зиннат). Основные представители цефалоспоринов 2-го поколения показаны при лечении верхних и нижних дыхательных путей. Цефамандол высокоэффективен при инфекциях, вызванных гемофильной палочкой. Его можно сочетать с пенициллинами и аминогликозидами. Цефуроксим в отличие от цефаклора обладает более высоким уровнем активности в отношении стрептококков и стафилококков. Пневмококки проявляют перекрестную устойчивость к цефалоспоринам 2-го поколения.

Цефалоспорины 3-го поколенияотличаются высокой активностью в отношении большинства грамотрицательных бактерий, в том числе резистентных к другим антибиотикам. Они активны в отношении стрептококков, менее активны в отношении стафилококков, высоко устойчивы к действию бета-лактамаз. Некоторые цефалоспорины 3-го поколения активны в отношении синегнойной палочки (Цефоперазон,Цефтазидим, Цефтриаксон). К этой группе относятся многие антибиотики, часть из которых действительно обладает значительными клиническими преимуществами: Цефотаксим (Клафоран), Ццефтриаксон (Азаран, Лонгоцеф, Роцефин, Цефаксон), Цефтазидим (Фортум, Тизим), Ццефоперазон (Цефобид). Для перорального применения используют Цефиксим (Супракс, Цефспан). Цефотаксим (Клафоран) — важнейший представитель цефалоспоринов 3-го поколения. Характеризуется высокой антимикробной активностью, широким спектром действия, включая зеленящие стрептококки, пневмококки, анаэробные бактерии, энтеробактерии, клебсиеллы, синегнойную палочку, протеи. В организме до 30% антибиотика инактивируется, чем объясняется наблюдаемое иногда несоответствие между высокой активностью in vitro и эффективностью в клинике. Показаниями к применению являются инфекции верхних и нижних дыхательных путей (острый синусит, бронхит, пневмония).

Цефтриаксон (Роцефин), идентичный по антимикробной активности, но отличается от цефотаксима длительностью достигаемых в организме больного концентраций (8 часов и более после однократного введения), что позволяет вводить его 1–2 раза в сутки. Препарат отличается высокой стабильностью при хранении; 40–60 % антибиотика выводится с желчью и мочой.

Цефтазидим (Фортум) и Цефоперазон (Цефобид) по своим антимикробным свойствам сходны с другими препаратами 3-го поколения. Они отличаются существенно меньшей активностью в отношении стрептококков. Как и все цефалоспорины, действуют бактерицидно. Применяются при инфекциях органов дыхания.

Цефалоспорины 4-го поколения Цефепим (Максипим), Цефпиром близки к цефалоспоринам 3-го поколения по активности в отношении грамотрицательных бактерий, но обладают повышенной способностью проникать через их внешнюю мембрану. Кроме того, они активны в отношении некоторых грамположительных микроорганизмов. Более высокоустойчивы к гидролизу бета-лактамазами и обладают иммуностимулирующим действием. Применяются в тех же случаях, что и препараты 3-го поколения, особенно показаны при инфекциях у больных с ослабленным иммунитетом.

Как правило, цефалоспорины хорошо переносятся, их аллергизирующее действие выражено относительно слабо. Побочные явления при применении цефалоспоринов: аллергические реакции, лейкоцито- и тромбоцитопения, боли в месте внутримышечного введения. Передозировка цефалоридина (а иногда и цефалотина) и их комбинации с потенциально нефротоксическими веществами может приводить к поражению почек. Желудочно-кишечные расстройства при пероральном введении наблюдаются редко и носят преходящий характер. При одновременном введении цефалоспоринов и алкоголя наблюдаются антабусподобные (тетурамоподобные) реакции.

Антибиотики аминогликозиды — все препараты этой группы обладают нефротоксичностью и оказывают токсическое действие на слуховой нерв (ототоксичность). Учитывая побочные эффекты этих антибиотиков, они редко назначаются и применяются при данных заболеваниях.

Гентамицин — основной и наиболее применяемый из аминогликозидов препарат, обладает широким спектром действия, подавляя рост большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий. Наиболее важное значение имеет его активность в отношении стафилококков, устойчивых к бензилпенициллину. Резистентность микроорганизмов к Гентамицину развивается медленно. Бактерицидное действие гентамицина связано с угнетением синтеза белка на рибосомах. Связываясь с 30S субъединицей рибосом, Гентамицин нарушает считывание иРНК, при этом теряется способность образовывать функциональные белки и нарушается бактериостаз.

Из желудочно-кишечного тракта всасывается недостаточно, поэтому препарат назначают в основном внутримышечно и местно. Максимальное количество Гентамицина в плазме крови при введении в мышцы накапливается через 60 минут. Антимикробные концентрации сохраняются в организме 8-12 часов. Выделяется почками преимущественно в неизменном виде. Гентамицина сульфат (Гарамицин) применяют главным образом при инфекциях, вызванных возбудителями, устойчивыми к другим антибиотикам. Активен при инфекциях дыхательных путей (пневмонии, плевриты, абсцессы легкого). Аналогичным действием и применением обладает препарат III поколения Амикацин (Хемацин).

Фрамецитин — антибиотик из группы аминогликозидов для местного применения при инфекционно-воспалительных процессах в верхних дыхательных путях и ЛОР-органах. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывает быструю гибель микроорганизмов. Применяют при ринитах, синуситах, ринофарингитах интраназально до 7 дней, закапывая в каждый носовой ход по 1-2 капли 4-6 раз в сутки с интервалом 2-3 часа. При применении возможны кожные аллергические реакции, системных побочных эффектов не проявляет.

Антибиотики тетрациклинового ряда всасываются в желудочно-кишечном тракте хорошо, Метациклин (рондомицин) сохраняет активную концентрацию препарата в крови 12 часов, Доксициклин (вибрамицин) назначают 1 раз в сутки, т.к. медленно элиминирует. Для инъекций применяют хорошо растворимые в воде гидрохлориды тетрациклина, окситетрациклина, а также морфоциклин. Тетрациклины хорошо проникают в ткани, но биодоступность природных тетрациклинов в 2 раза снижается под влиянием пищи. Рекомендуется принимать тетрациклины натощак или через 2 часа после приема пищи. При лечении тетрациклинами не следует принимать пищу, богатую кальцием или железом, так как образуются трудно всасывающиеся комплексы. Активные концентрации этих препаратов после однократного приема наблюдаются в легких, печени, почках, селезенке, а также сердце, стенке кишечника, костях. В легких, они накапливаются в количествах, превышающих концентрацию в крови, что объясняет высокую эффективность тетрациклинов при лечении легочных заболеваний. После повторных приемов происходит накопление тетрациклинов в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, печени, костях и зубах. Накапливаясь в слизистой оболочке кишечника, тетрациклины нарушают процессы переваривания и усвоения пищи, всасывания жирных кислот, солей железа, кальция, с которыми тетрациклины образуют нерастворимые комплексные соединения. Гепатотоксическое действие тетрациклинов чаще замечают у детей младшего возраста и беременных. Тетрациклины накапливаются в костной ткани (замедляется линейный рост костей), зубах и их закладках (зубы окрашиваются в желтый или коричневый цвет и происходит дефект эмали зубов), так как способны образовывать комплексные соединения с кальцием. Это приводит к нарушению развития зубов у детей. Поэтому их нельзя назначать детям до 8 лет. Тетрациклинам присущ фототоксический эффект (фотосенсибилизация: под влиянием солнечного света происходит поражение кожи и ногтей). Тетрациклины оказывают тератогенное действие (вызывают уродства плода) и противопоказаны беременным.

Антибиотики макролиды/азалиды содержат в молекуле макроциклическое лактонное кольцо, связанное с углеводными остатками — аминосахарами. На сегодняшний день из всех существующих антибиотиков макролиды являются самыми безопасными, не угнетают иммунитет и поэтому широко применяются. Антибиотики-макролиды делят на две большие группы: природные — Эритромицин (Синэрит, Эритран), Джозамицин (Вильпрафен), Спирамицин (Ровамицин) и полусинтетические – Рокситромицин (Рулид, Брилид), Кларитромицин (Клацид, Криксан), Азитромицин (Азивок, Сумамед, Зитролид, Хемомицин), Мидекамицин (Макропен). Антимикробный эффект обусловлен нарушением синтеза белка рибосомами микробной клетки. В зависимости от вида микроорганизма и концентрации препарата макролиды оказывают дозо- и времязависимое бактериостатическое или бактерицидное действие.

Антибиотики-макролиды угнетают главным образом грамположительные бактерии, подавляют развитие большинства штаммов грамотрицательных и активны в отношении некоторых простейших. Особенностью их действия является бактериостатическое действие в отношении форм бактерий, устойчивым к таким широко применяемым антибиотикам, как пенициллины, стрептомицины, тетрациклины. Это имеет важное практическое значение. Основные побочные эффекты — желудочно-кишечные нарушения, риск которых не превышает 5%. В редких случаях развиваются аллергические реакции, реже — холестатический гепатит. Пища не влияет на всасывание полусинтетических макролидов и значительно снижает биодоступность при приеме природных макролидов. Полусинтетические препараты также реже вызывают побочные эффекты.

Эритромицин продуцируется актиномицетами (лучистыми грибами). Механизм его антимикробного действия заключается в угнетении синтеза белка в клетках микроорганизмов. Из желудочно-кишечного тракта всасывается хорошо. В кислой среде желудка частично разрушается, поэтому вводить эритромицин следует в кислотоустойчивых капсулах или в форме кишечнорастворимых таблеток. Препарат легко проникает в различные ткани, в том числе преодолевает плацентарный барьер. После однократного приема внутрь максимальная концентрация в крови достигается через 2–3 часа. Для поддержания терапевтического уровня в крови эритромицин следует вводить 4 раза в сутки. К Эритромицину быстро развивается устойчивость микроорганизмов. Назначается внутрь (основание эритромицина), внутривенно (эритромицина фосфат) и местно. Эритромицин в таблетках и капсулах наиболее широко используется в амбулаторной практике, особенно в педиатрии, для лечения пневмоний, бронхитов различной этиологии, скарлатины, ангины, гнойных отитов и др. инфекций. При тяжелом течении инфекционного заболевания препарат вводят внутривенно. Местно (в виде мази) применяют для лечения гнойных заболеваний кожи, инфицированных ран, пролежней и ожогов. Эритромицин малотоксичен и редко вызывает побочные явления. Иногда возникают диспепсические нарушения (тошнота, рвота), аллергические реакции.

Выпускаются комбинированный препарат Олететрин (препарат, состоящий из смеси 1 части олеандомицина фосфата и 2 частей тетрациклина).

Новые макролиды — Кларитромицин, Рокситромицин, Азитромицин, Джозамицин — сходны с эритромицином по спектру действия, хотя между ними имеются некоторые различия. Важным преимуществом полусинтетических макролидов является более длительный период полувыведения, что позволяет их назначать 1–2 раза в сутки. Период полувыведения Эритромицина составляет 2 часа при нормальной функции почек, короткий — у Джозамицина, 10 часов у Рокситромицина, а у Азитромицина — от 35 до 50 часов. Через 24–96 часов после приема Азитромицина в дозе 500 мг его концентрации в слизистой оболочке бронхов в 200 раз, а в жидкости, выстилающей эпителий, в 80 раз превышают сывороточные. Локализуются макролиды/азалиды за счет высокой липофильности, преимущественно внутриклеточно, накапливаясь в больших количествах в макрофагах, нейтрофилах, моноцитах, фибробластах, образуя стабильное депо и повышая активность естественного фагоцитоза. Высокая концентрация в различных бронхолегочных структурах, селективное распределение в инфекционном очаге воспаления, низкая резистентность S. pneumoniae и H. influenzae к препаратам и высокая активность против основных возбудителей инфекций дыхательных путей (S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, S. aureus, Enterobactericae), выраженный противовоспалительный эффект, позволяет отнести эту группу препаратов к препаратам выбора, что приобретает первостепенное значение и выдвигает их на первое место по частоте применения. Высокая активность макролидов нового поколения, особенно Азитромицина и Кларитромицина, против атипичных возбудителей значительно повышают их роль в лечении инфекций дыхательных путей. Азитромицин — пока единственный антибактериальный препарат, рекомендуемый для 3-дневного курса лечения при инфекциях верхних и нижних дыхательных путей.

Антибиотик из группы гликопептидов Ванкомицин. Действует бактерицидно. Нарушает синтез клеточной стенки микроорганизмов, проницаемость цитоплазматической мембраны и синтез РНК. Влияет на грамположительную флору. Активен в отношении стафилококков (включая пенициллиназообразующие и метициллинорезистентные штаммы), стрептококков, коринебактерий, энтерококков, актиномицетов. Не имеет перекрестной резистентности с антибиотиками других групп. Инфекционно-воспалительные заболевания тяжелого течения, вызванные чувствительными к препарату возбудителями при неэффективности или непереносимости пенициллинов и цефалоспоринов. Вводят в/в капельно. Взрослым — по 500 мг каждые 6 часов или по 1 г каждые 12 час. При быстром в/в введении возможны артериальная гипотензия, покраснение лица, шеи и верхней части туловища. Во избежание коллаптоидных реакций продолжительность инфузии должна составлять не менее 60 мин. Детям назначают в суточной дозе 40 мг/кг, каждая доза должна вводиться не менее 60 мин. У больных с нарушением выделительной функции почек дозу уменьшают. При псевдомембранозном колите Ванкомицин назначают внутрь в виде раствора: взрослым в суточной дозе 500 мг — 2 г (в 3-4 приема), детям — 40 мг/кг (в 3-4 приема). После в/в введения возможны флебит, лихорадка, сыпь, тошнота, нейтропения, эозинофилия, иногда – анафилактоидные реакции. Возможны также кожный зуд, крапивница, озноб. В редких случаях – ототоксичность и нефротоксичность.

Фторхинолоны. Введение одного или нескольких атомов фтора, а также различных радикалов, в молекулу хинолона позволило не только усилить антибактериальные свойства препаратов, но и расширить спектр действия и изменить продолжительность развития их эффектов. В зависимости от числа атомов фтора фторхинолоны классифицируют: монофторированные: Ципрофлоксацин (Цифран, Ципробай), Офлоксацин (Таривид, Заноцин), Пефлоксацин (Абактал), Гемифлоксацин (Фактив), Гатифлоксацин (Гатиспан); дифторированные: Ломефлоксацин (Максаквин, Таваник, Флорацид), Спарфлоксацин (Респара, Спарфло), Моксифлоксацин (Авелокс); трифторированные: Флероксацин, Тосуфлоксацин, Тровафлоксацин. Механизм действия фторхинолонов объясняется способностью этих препаратов ингибировать жизненно важный фермент микробной клетки ДНК-гидразу. В результате нарушается стадия деления клетки микроорганизмов и она теряет способность размножаться. ДНК-гидраза отвечает за суперспирилизацию – раскручивание ДНК, в результате ее ингибирования, ДНК превращается в ковалентную – закрытую циркулярную структуру. Приостанавливается рост и размножение микробной клетки, приводящее к ее гибели. Фторхинолоны – препараты широкого спектра действия, охватывающие как грамположительную (стрептококки, стафилококки и др.), так и грамотрицательную микрофлору. К фторхинолонам умеренно чувствительны пневмококки, внутриклеточные микроорганизмы (хламидии, микоплазма), а также быстрорастущие атипичные микобактерии. К недостаткам ранних фторхинолонов следует отнести незначительную активность в отношении грамположительных бактерий, прежде всего пневмококков и стрептококков, что ограничивает их применение при внебольничных инфекциях дыхательных путей. Новые препараты Моксифлоксацин, Тровафлоксацин обладают высокой активностью в отношении клинических штаммов грамположительных бактерий — стрептококков, пневмококков, стафилококков, коринебактерий и умеренной активностью в отношении энтерококков. Активность Моксифлоксацина в отношении стафилококков, пневмококков в 4-16 раз выше, чем Ципрофлоксацина и Офлоксацина. Период полувыведения Моксифлоксацина составляет 12-14 ч., применяют внутрь в дозе 400 мг 1 раз в сутки. На основании контролируемых исследований установлены эффективные сроки терапии: 10 дней при внебольничной пневмонии и остром синусите, 5 дней при обострении хронического бронхита.

Могут давать редкие побочные эффекты, характерные только для фторхинолонов, например, нарушение развития хрящевой ткани, разрыв сухожилий или миалгия. Довольно часто развивается кандидоз слизистой оболочки полости рта, что зависит от способа введения препаратов в организм. Фторхинолоны противопоказаны беременным, в период лактации; детям до 15–16 лет (до полного формирования скелета), дифторированные и трифторированные — до 18 лет.

Сульфаниламидные средства. Антимикробное влияние сульфаниламидных препаратов объясняется их конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой (ПАБК). Известно, что ПАБК входит в состав фолиевой кислоты – витамина, необходимого для синтеза нуклеиновых кислот и белков. Благодаря сходству ПАБК с сульфаниламидными веществами они вытесняют ее из процесса синтеза фолиевой кислоты. Сульфаниламидные препараты угнетают фермент дигидроптероатсинтетазу, нарушая синтез дигидрофолиевой кислоты, это приводит к нарушению синтеза пуриновых и пиримидиновых оснований и синтезу белков в микроорганизмах. Рост и размножение микроорганизмов приостанавливается. По эффективности сульфаниламиды значительно уступают современным химиотерапевтическим средствам, так как к ним быстро развивается устойчивость микроорганизмов. Спектр антимикробного действия сульфаниламидов достаточно широк: подавляют рост и размножение бактерий (стрептококков, пневмококков, кишечной палочки), крупных вирусов и др. При пероральном приеме хорошо всасывающиеся из кишечника, которое происходит преимущественно в тонком кишечнике.

Распределение сульфаниламидов в организме после всасывания происходит равномерно. В зависимости от вида действия и скорости выделения сульфаниламиды резорбтивного действия различают: короткого, среднего, длительного и сверхдлительного действия. За критерий продолжительности действия принимают период полуэлиминации, это время, в течение которого концентрация препарата в крови снижается наполовину (Т1/2). Сульфаниламиды часто применяют в сочетании с антибиотиками. Прием сульфаниламидов угнетает кишечную флору, вследствие чего в кишечнике уменьшается синтез витаминов группы «В», поэтому, рекомендуется дополнительно назначать эти витамины с профилактической целью. Используют для лечения болезней, вызванных чувствительными к сульфаниламидам возбудителями: пневмонии, стафилококкового и стрептококкового сепсиса, ангины.

Сульфадиметоксин (Мадрибон) сульфаниламид длительного действия. Применяют для лечения острых респираторных заболеваний, пневмонии, бронхитах, ангине, гайморите, отитах. Назначают один раз в сутки. Интервал между приемами 24 часа. При легких формах заболевания назначают в первый день 1 г, в последующие дни по 0,5 г; при среднетяжелых формах — в первый день 2 г, в последующие по 1 г. После нормализации температуры тела в поддерживающих дозах применяют еще 2-3 дня. Детям — из расчета 25 мг/кг. Курс лечения 7-14 дней.

Значительно усиливается противомикробное действие сульфаниламидов при сочетании их с производным диаминопиримидина — триметопримом, который тормозит превращение дигидрофолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую кислоту вследствие ингибирования дигидрофолатредуктазы. Триметоприм оказывает бактериостатическое действие в течение 12 час. Перспективным является комбинирование двух действующих веществ, каждое из которых оказывает антимикробное бактериостатическое действие, приводящее к синергизму, увеличению антибактериальной активности, вызывающей гибель микроорганизмов и бактерицидное действие. Эффект сохраняется около 12 часов при приеме 2 таблеток в день — утром и вечером. Комбинированные препараты: Ко–тримоксазол (Бактрим, Бисептол) содержит 5 частей сульфаметоксазола и 1 часть триметоприма; лидаприм (сульфаметрол + триметоприм).

Ко–тримоксазол применяют для лечения инфекций: дыхательных путей (бронхит, пневмония, абсцесс легкого, эмпиема плевры, отит, синусит). При приеме внутрь оба компонента, входящие в препарат, полностью всасываются из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация активных компонентов препарата наблюдается через 1-4 часа. Триметоприм отличается хорошим проникновением в клетки и через тканевые барьеры – в легкие, почки, слюну, мокроту, ликвор. Связывание триметоприма с белками 50 %, период полувыведения его в норме от 8,6 до 17 час. Основной путь выведения триметоприма — через почки, 50 % в неизмененном виде. Наиболее частыми побочными эффектами являются диспепсические явления и кожные аллергические реакции. Возможны угнетение кроветворения и нарушения функций печени и почек.

В организме сульфаниламиды подвергаются ацетилированию (водород аминогруппы замещается остатком уксусной кислоты). Степень ацетилирования для различных препаратов сильно колеблется. Ацетилирование приводит к утрате химиотерапевтической активности, поэтому для лечебных целей наиболее пригодны те препараты, которые в меньшей степени подвергаются ацетилированию. По сравнению с исходными препаратами ацетильные производные менее растворимы в воде и выпадают в осадок. Выделение сульфаниламидов из организма происходит главным образом почками. При несоблюдении пациентами рациональных условий применения сульфаниламидов может развиваться кристаллурия (осаждение ацетилированных сульфаниламидов в почечных канальцах), в моче появляются белок и кровь. Наиболее часто это осложнение вызывают плохо растворимые сульфаниламиды длительного и сверхдлительного действия. Это побочное явление можно предупредить, если запивать сульфаниламиды обильным щелочным питьем.

Препараты других групп

Мупироцин (Бактробан) применяют при стафиллококковых инфекциях полости носа, проявляет активность в отношении стрептококков. Оказывает бактерицидное действие путем обратимого и специфического связывания с тРНК-синтетазой. Выпускается в виде мази, применяют наружно, интраназально наносят 3 раза в сутки в течение 7-10 дней.

О Фюзафюнжине (Биопароксе) и Граммицидине С (Граммидин) было рассказано в предыдущей статье.