Церковь происхождения честных древ креста господня что на городу

Церковь Спаса на Городу – храм возле границы древнего города

Адрес: Россия, Ярославская область, Ярославль, ул. Почтовая, д. 3

Дата постройки: 1672 год

Координаты: 57°37’21.1″N 39°53’43.8″E

В центре старинного Ярославля, неподалеку от берега реки Коротосль, стоит храм, имеющий очень древнюю историю. Церковь эта построена в 1672 году. Композиционно она асимметрична, и очень красиво смотрится со всех сторон. Белоснежный храм с двумя шатрами и зелеными куполами является настоящим украшением города и привлекает много паломников и туристов, путешествующих по «Золотому кольцу» России.

История церкви Спаса на Городу

Сохранились сведения, что деревянная церковь на этом месте существовала еще в XIII века. Это были времена, когда Ярославль обладал статусом удельного княжества, еще не независимого от Москвы. Река тогда служила одной из границ посада или Рубленого Города, укрепленного поначалу оградой из бревен, в а XVI-XVII веках – насыпным Земляным валом. Получается, что по местоположению храм находился возле самой городской границы.

Вид церкви с Которосльной набережной

Долгое время здесь была сосредоточена вся торговля в Ярославле. Торговые лавки и ряды, разрастаясь, постепенно занимали улицы от Земляного вала к Ильинской площади, а потом протянулись еще дальше и превратились в настоящий торговый город, где жизнь кипела круглый год. Потому и возникло название церкви – «на Городу».

Деревянные постройки, как водится, быстро ветшали, но чаще – уничтожались пожарами. Так, в 1658 году, когда выгорел почти весь Ярославль, была утрачена последняя сделанная из дерева Спасская церковь.

Ко второй половине XVII века, когда город окончательно восстановился после польско-литовского вторжения и разбогател, ярославцы приняли решение строить вместо деревянных храмов каменные. Были собраны необходимые средства, и с благословения ростовского митрополита Ионы Сысоевича в 1672 году жители посада возвели новый кирпичный храм, прообразом для которого стала церковь Иоанна Златоуста в Коровниках. Самые весомые пожертвования были сделаны ярославским купцом Игнатием Кисловым.

Вновь отстроенный храм посвятили православному празднику Происхождения (Изнесения) Честных Древ Креста Господня, который начали отмечать с IX века в Константинополе, а с конца XIV века – уже в русских приходах, называя его Медовым (или Первым) Спасом. Однако старое название церкви – «на Городу» прочно вошло в обиход всех жителей Ярославля и закрепилось за ней на все времена.

Вид на церковь с ул. Почтовой

Через 21 год после открытия храм расписала артель из 22 ярославских мастеров, которую возглавляли известные далеко за пределами города иконописцы-знаменщики Лаврентий Севостьянов, по прозвищу Башка, и Федор Федоров. Изографы трудились над фресками несколько летних недель. Запись об этом сделана в летописи на южной стене храма. Во фресках, разбитых на семь узких ярусов, легко угадываются признаки зрелого «ярославского стиля».

До наших дней дошло описание храма, сделанное в 1781 году. В то время он был крыт тесом, а пятиглавие – зеленой керамической черепицей. Полы внутри храма и двух его приделов были кирпичными. С севера и запада церковную территорию окружала кирпичная стена. Когда в 80-90-е годы XVIII века стали проводить плановую регулярную застройку городских улиц, по распоряжению генерал-губернатора А.П. Мельгунова эту стену разобрали. В 1807 году кирпичные полы заменили на чугунные плиты, а спустя 9 лет подзакомарную кровлю переделали на четырехскатную.

В 1831 году в церкви произошла вторая капитальная перестройка. Южный придел переделали в стиле классицизма, накрыв его куполом. Кроме того, разобрали крыльцо с южной стороны, с запада к храму пристроили паперть и растесали оконные проемы главного четверика. В это же время в южном приделе сделали накатный потолок и установили там новый иконостас. После чего церковь повторно освятили. Из-за этих переделок, которые внесли явный стилевой диссонанс, храм преобразился и утратил облик, характерный для культовых зданий XVII века.

В середине XIX века обветшавшую черепичную кровлю заменили листовым железом, и покрасили ее яркой медянкой. А в 1858 году – подновили масляными красками храмовые фрески.

В 1918 году, в дни белогвардейского восстания против советской власти церковь сильно пострадала от артиллерийских обстрелов. К сожалению, те или иные разрушения получили все здания в историческом центре города. Шатровый придел был разрушен примерно на треть. Стены церковного придела с юга имели огромные дыры от сквозных пробоин. И, кроме всего прочего, значительно пострадало пятиглавие.

Вид на церковь с юга-запада

Восстанавливать архитектурные памятники в городе поручили известному реставратору и искусствоведу Петру Дмитриевичу Барановскому. И именно благодаря его усилиям, удалось спасти старинные церковные фрески. Реставрационные работы, проходили здесь в 1919-1920 гг. и позже – в 1925-1926 гг. Финансировались они за счет денег, собранных прихожанами.

Спустя 8 лет церковь закрыли, и ее взял на баланс городской краеведческий музей. Здесь поочередно размещались клуб водников, трикотажно-текстильный союз и военно-железнодорожный лагерный сбор. В 1930 году, когда советская власть вела активную борьбу с религией, с храма сняли кресты.

В середине 30-х годов прошлого века культовое здание было взято государством под охрану, а его арендаторами сделали отделение Союзутиля, а позже – Яроблторга, которые использовали полученные помещения под склад. И даже в 1960 году когда церковь передали на баланс городскому управлению культуры, ее использовали как место для складирования книг.

За все эти годы за фресками никто не следил, и их состояние сильно ухудшилось. Не лучше обстояло дело и с самим зданием. На его стенах появились глубокие трещины, кровля проржавела и местами была сорвана, иконостас отсутствовал, а внутри церкви стояло несколько уродливых межстенных перегородок.

Вид на церковь с востока

Верующим храм передали только в 2003 году. После чего реставрационно-восстановительные работы здесь продолжались еще в течение нескольких лет.

Архитектура и внутреннее убранство церкви Спаса на Городу

Четырехстолпный крестовокупольный храм не имеет подклета и не очень велик по размеру. Он увенчан пятью главами, поддерживаемыми массивными световыми барабанами. Примечательно, что центральный барабан с куполом без креста равен высоте храма, что придает ему монументальность. Первоначально, когда храм имел еще подзакомарное покрытие, это впечатление было еще более сильным.

С северо-запада к церкви пристроена шатровая колокольня. Между ней и приделом в форме шатра расположена невысокая галерея. Основной декор расположен на северном, «праздничном» фасаде здания, обращенном к торговой площади. И барабаны декорированы даже более роскошно, чем стены. Заслуживают внимания также нарядные кокошники, которые окружают шатер церковного придела.

Современное состояние храма и режим посещения

Церковь действующая и открыта ежедневно. Богослужения начинаются в 8.30 и 16.00. Престольный праздник отмечают здесь 14 августа. Особо почитаемыми святынями считаются старинный фресковый образ Спаса и Большой серебряный крест с частицами мощей святых.

При церкви работают воскресные школы – для взрослых и для детей. На колокольне, начиная с середины 2000-х годов, постепенно установили новые колокола. Самый большой из них весит 1600 кг.

Вид на южный фасад церкви

Как добраться до церкви Спаса на Городу

Церковь расположена в Ярославле возле Коротосльской набережной, на Почтовой улице, 3.

На автомобиле. Со стороны Москвы в Ярославль ведет федеральная трасса М8. В городской черте она носит название Московского проспекта. По нему нужно переехать реку Коротосль, а за автомобильным мостом – повернуть направо на Коротосльскую набережную, которая и выводит к храму Спаса на Городу.

На поезде. От Москвы до Ярославля железнодорожные экспрессы доходят за 3 ч. 16 мин. Дорога на обычном поезде занимает от 4 до 5,5 часов. От Московского вокзала в Ярославле расстояние до церкви Спаса на Городу составляет 3 км. До нее можно пройти пешком, а также подъехать на автобусе или маршрутном такси.

Что такое Честные Древа Креста Господня?

14 августа — праздник Изнесения Честны́х Древ Животворящего Креста Господня

Что такое Крест Господень?

Крест Господень — деревянный крест, на котором распяли Иисуса Христа. После того как тело Спасителя сняли, Его Крест сбросили в старый колодец для дождевой воды. В 70 году по Р. Х. Иерусалим разрушила до основания римская армия, а место нахождения Креста было утеряно. Через 300 лет, когда во главе Римской империи станет Константин I, его мать Елена отыщет Крест на Святой Земле — в честь этого события Церковь установила праздник Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня.

Как узнали, что это тот самый крест? Были же и другие

Верно, вместе с Христом распяли еще двух разбойников, и все три креста лежали в одном месте. Понять, какой из них принадлежал Спасителю, по внешним признакам было невозможно. Поэтому ко всем крестам приложили мертвеца и во время прикосновения к одному из них он воскрес (по другой версии, к крестам приложили тяжелобольную женщину, и та исцелилась). Поэтому Крест Господень и называют «Животворящим».

Что такое «Честные Древа Креста Господня»?

Это часть Креста Спасителя, которая хранилась в сокровищнице Константинопольского правителя. Святая Елена после обретения Креста Господня разделила его на несколько частей и одну увезла с собой в столицу. «ЧестнЫми» они называются в честь особого почитания среди верующих.

Праздник называется «Изнесение Честных Древ». Их куда-то выносили?

Да. В Константинополе сложилась традиция в августе нести святыню крестным ходом по городу, так как в это время года болело много людей. Вот что о возникновении праздника говорится в греческом часослове 1897 года:

«По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне (31 июля), износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь Святой Софии — Премудрости Божией). С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предъисхождение Честного Креста».

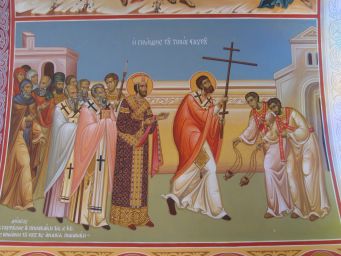

В названии праздника вместо слова «изнесение» иногда встречается «происхождение». Это неправильный перевод греческого слова, которое означает церемонию или процессию — во время праздника часть Креста торжественно несли по городу. Праздник перешел в Русскую Церковь из византийской традиции после Крещения Руси. В этот день на середину храма из алтаря выносится для поклонения украшенный крест.

Ярославль. Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня при доме Нелидовой.

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Домовая церковь в одноэтажной кирпичной пристройке в дому А.И. Нелидовой. Сооружена в 1899-1902 гг., была приписана к Воздвиженской церкви. Здание дома сохранилось, занято парикмахерской, венчания сняты.

Строительство каменной холодной церкви Воздвижения Креста Господня было начато на средства прихода в 1675 году на месте деревянного храма, первое упоминание о котором относится к XVI веку (в записи чудес 1515-1563 годов от иконы святителя Николая Чудотворца из Успенского собора). Освящена в 1688 году. В храме имелись два придела — во имя Казанской Богоматери и преподобных Онуфрия и Петра Афонских (в 1865 г. последний придел перенесли из летней церкви в дьяконник теплого храма). В 1735 году артель ярославских мастеров во главе с Алексеем Сопляковым украсила церковь росписями на средства купцов Викулиных (живопись сохранилась частично под побелкой). Иконостас центрального храма был увенчан Распятием, в котором помещались 50 частиц мощей разных святых. В 1860-1865 годах церковь Воздвижения значительно поновили: к западному фасаду храма пристроили большую трапезу, сделали новые иконостасы, вновь прописали настенную живопись и значительную часть икон.

Теплая церковь Косьмы и Дамиана сооружена в 1722 году на средства прихожан. Стены и своды ее украшали отдельные живописные композиции, выполненные в 1843 году на средства купцов Крохоняткиных ярославским мастером Ф.И. Телегиным. Чтимыми иконами летнего храма были образа Богоматери «Утоли мои печали» (написана поручиком Сергеем Ивановым Наброцким в 1777 г.) и Боголюбской Богоматери (написана по заказу прихожан в 1771 г.). В теплом зимнем храме особо почитали икону Печерской Богоматери (копия чудотворного стенописного образа из ярославского Спасского монастыря, выполненная по заказу протоиерея Алексея и церковного старосты Е.Е. Мушникова) и икону «Распятие Христово» с «46 ликами угодников Божиих», с частью Креста Господня и частицами мощей святых при каждом из ликов. Кроме того, в Крестовоздвиженской церкви имелись два ковчега с частями от Гроба Господня и частицами мощей, два серебряных креста с частью камня с горы Синайской, частями Креста и Гроба Господня, а также Гроба Богоматери. В ризнице хранился антиминс, освященный митрополитом Димитрием Ростовским. К Крестовоздвиженскому приходу в 1903 году была приписана церковь Происхождения Честных древ Креста Господня при доме госпожи А.И. Нелидовой. Церкви Воздвиженского прихода закрыли в 1930 году. Здания сохранились в искаженном виде, в настоящее время используются предприятием.

Строительство каменной холодной церкви Воздвижения Креста Господня было начато на средства прихода в 1675 году на месте деревянного храма, первое упоминание о котором относится к XVI веку (в записи чудес 1515-1563 годов от иконы святителя Николая Чудотворца из Успенского собора). Освящена в 1688 году. В храме имелись два придела — во имя Казанской Богоматери и преподобных Онуфрия и Петра Афонских (в 1865 году последний придел перенесли из летней церкви в дьяконник теплого храма). В 1735 году артель ярославских мастеров во главе с Алексеем Сопляковым украсила церковь росписями на средства купцов Викулиных (живопись сохранилась частично под побелкой). Иконостас центрального храма был увенчан Распятием, в котором помещались 50 частиц мощей разных святых. В 1860—1865 годах церковь Воздвижения значительно поновили: к западному фасаду храма пристроили большую трапезу, сделали новые иконостасы, вновь прописали настенную живопись и значительную часть икон.

Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня при доме Нелидовой

Сооружена в 1899 г. на средства дворянской дочери девицы А.И. Нелидовой. Каменная, однопрестольная с каменной колокольней располагалась на углу Голубятной и Благовещенской улиц. Согласно Указу Ярославской Духовной Консистории от 4 июля 1903г. № 6735, домовая церковь была приписана к Крестовоздвиженскому храму.

В 1910 г. церковный капитал составлял 100 руб. в билетах Госбанка, кружечные сборы в 1915г. приносили около 300 руб. дохода. От ежегодных взносов на духовно-учебные заведения церковь была освобождена.

Согласно завещанию храмоздательницы А.И. Нелидовой 1899 г., со временем планировалось открытие церковно-приходской школы.

ГАЯО. Ф. 230. Оп.2. Д.4785. Л. 150-158, Д.5134. Л.165-170, Д.5232. Л.219-226, Д.5523. Л.236-242.

Происхождение честных древ Креста Господня (Медовый Спас)

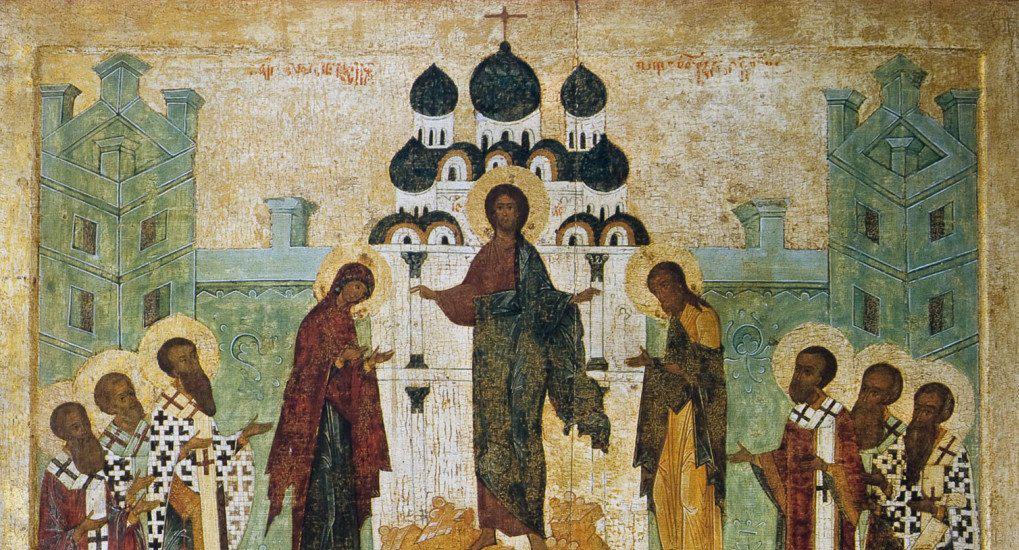

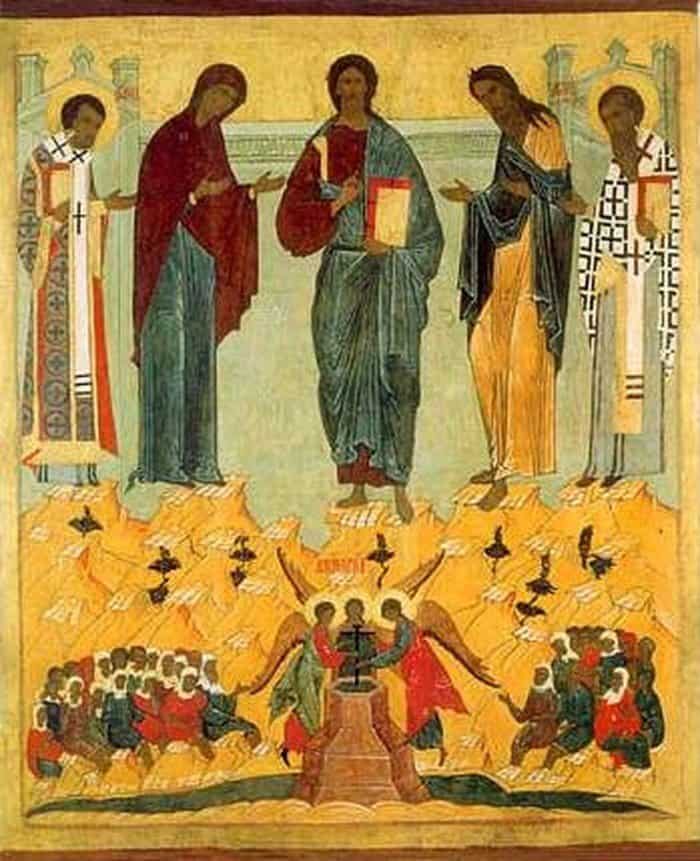

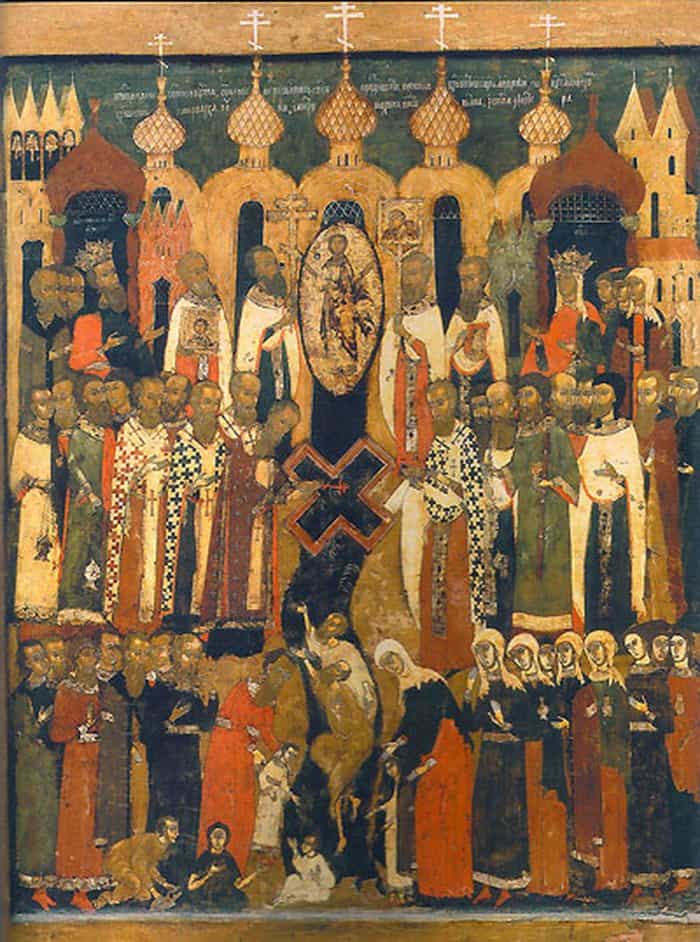

Иконография праздника

Приблизительное время чтения: 7 мин.

День происхождения честных древ Животворящего Креста Господня имеет очень сложную иконографию. Связано это с некоторой двойственностью самого праздника. С одной стороны, он посвящен реальному историческому событию, но, с другой стороны, Церковь говорит еще и о некоей идее, которая и выражена в иконе.

Происхождение иконографической композиции

Что же именно изображено на иконе?

Существует два основных типа икон праздника.

Существует еще более многоплановый вариант, о котором стоит рассказать подробно. Он появился в то время, когда Московское государство уже в значительной мере окрепло и превратилось в мощную евразийскую державу. Поэтому икона не только передает прежние идеи праздника, но и транслирует некую дополнительную философию. Что это за философия?

— Христос и другие небожители отделены от нижнего плана вставкой, которая проходит посередине иконы. Здесь изображены епископы, цари, знатные люди и крестный ход, который с Крестом и иконами выходит из городских ворот и направляется к берегу реки. Смысл этой композиции не только исторический. Она говорит о той особой роли, которую в сознании русского человека играет та самая сакральная идея, о которой говорилось выше. Икона как бы намекает на ту особую функцию, которую несет церковная иерархия и христианская светская власть в деле спасения.

Таким образом, второй тип икон является более развитым в композиционном плане и представляет собою изображение того идеала государства, который зародился в Римской империи и Византии, а после развился у нас в России. Идеи того, что вся земная жизнь есть проекция жизни небесной, ее преддверием и отражением. А также идеей того, что Небо и земля неразрывно связаны между собою, и что над обоими мирами владычествует Христос.

О празднике «Происхождения Древа Честного и Животворящего Креста Господня»

В некоторых месяцесловах празднование «Происхождения Древа Честного и Животворящего Креста Господня» отождествляется с «Празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице Марии». Этим самым дается повод думать, что оба празднества не имеют никаких своих особенностей и представляют в сущности одно и то же празднование, известное под двумя различными наименованиями. Но подобная мысль совершенно неправильна. Это для нас станет ясным и несомненным, если мы рассмотрим сущность и повод установления этих двух различных празднеств.

Первого августа совершается также празднование Всемилостивому Спасу, Христу Богу нашему, и Пресвятой Богородице Марии, Матери Его, установленное в 1158 году в России при митрополите Киевском Константине, а в Греции — при Царьградском патриархе Луке. Поводом к установлению этого празднования в России послужила победа, одержанная при великом князе Андрее Боголюбском русскими войсками над волжскими болгарами 1 августа, а в Греции — победа в один и тот же день греческого императора Мануила над магометанами-арабами или сарацинами.

Всякий раз, когда только приходилось благочестивому русскому князю Андрею Боголюбскому отправляться в поход на неприятелей, он брал с собой икону Пресвятой Богородицы и Честный Крест Господень. Был у него и другой благочестивый обычай, тесно связанный с только что указанным. Прежде чем вступить в кровавую битву, он выносил св. икону Богоматери с Честным Крестом к своим войскам и вместе с ними, пав на землю, возносил к Богоматери слезную молитву:

После этой молитвы сам князь Андрей, а за ним и все его воины лобызали святую икону Богоматери и Честный Крест Господень. Потом только с твердой надеждой на помощь Божию и заступничество Пречистой Богоматери они дружно устремлялись на врагов.

Так было и первого августа 1158 года. Войска князя Андрея Боголюбского, одушевленные молитвой своего любимого предводителя и поддерживаемые небесной помощью, отважно бросились на волжских болгap и скоро одержали над ними полную победу. Вид погибших соратников не омрачал их радостных мыслей, вызываемых столь благоприятным исходом кровавого столкновения. Когда русские воины возвратились с поля битвы в свой стан, они были поражены дивным видением: огненные лучи, исходившие от Честного Креста и св. иконы Божией Матери, своим блеском озарили все войско. Тогда русские полки, обрадованные этим чудесным знамением, еще с большим мужеством и отвагой стали преследовать своих врагов: они сожгли и опустошили до пяти их городов, оказавших сопротивление и не пожелавших добровольно сдаться, наложили на жителей дань, обычную в то время, и после этого возвратились с торжеством на родину.

С этим довольно крупным событием в жизни Руси совпало другое не менее важное событие в Греции. В том же 1158 году греческий император Мануил принужден был выступить со своими войсками против сарацин, намеревавшихся покорить под свою власть Грецию. Осуществление этого их намерения повело бы за собой многочисленные бедствия для греков: помимо того, что они потеряли бы свою политическую самостоятельность, они понесли бы еще и большую утрату — лишились бы своей святой христианской веры, вместо которой должны были бы исповедывать магометанскую веру своих победителей. Первого августа император Мануил видел от Честного Креста и иконы Богоматери, которые он брал с собой в поход, чудо подобное вышеописанному — огненные лучи, озарявшие своим блеском все войско. И когда после этого была одержана победа над неприятелем, греческий император Мануил всецело приписал ее чудесной помощи Божией.

Между греческим царем и русским князем в то время не прекращались письменные сношения. Поэтому князь Андрей Боголюбский скоро узнал о чудесном событии в Греции, а греческий император Мануил — о подобном же чуде в России. Оба они прославили Бога за одновременно явленное над ними обоими чудодейственное промышление Его, а потом после совета со своими архиереями и сановниками решили установить 1-го августа празднество Господу и Пречистой Его Матери.

Итак, из сделанного нами краткого описания повода и содержания совершаемых первого августа двух празднеств ясно видно, что оба они различны по своему характеру и установлены по совершенно различным причинам: одно празднество установлено в связи с распространившейся смертоносной эпидемией, а другое — по поводу чудесного видения и победы над врагом. Поэтому-то в «Житиях», составленных митрополитом Московским Филаретом, не отождествляются эти два празднества, но одно из них называется «Происхождением Древа Честного и Животворящего Креста Господня», а другое «Празднеством Всемилостивому Спасу, Христу Богу нашему, и Пресвятой Богородице Марии, Матери Его».

Из книги «Сказания о чудотворных иконах Богоматери». Публикуется с сокращениями.