Церковь спасение что это такое

Церковь «Спасение» (Барановичи): христианство и современность

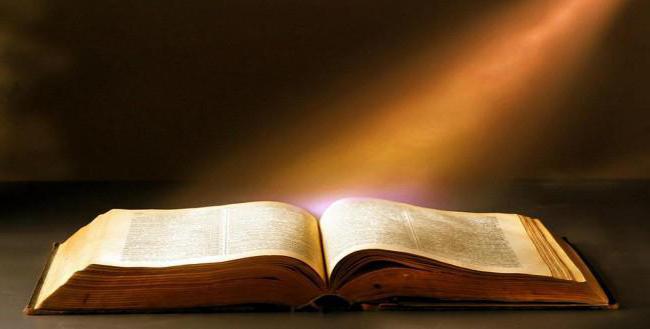

Религиозное христианское движение пятидесятничества зародилось в самом начале прошлого столетия в США. Основоположником его считается священник Чарльз Фокс Пархэм. Внимательно изучая деяния Апостолов, он убедился, что первые христиане знали какой-то особый секрет общения с Богом, позволяющий им совершать чудеса.

В поисках вечных истин он открыл Библейскую школу, где нашёл много приверженцев своих идей среди студентов. Со временем движение пятидесятников начало распространяться по всему миру, в чём большую роль сыграли пламенные проповеди Пархэма. Идеи вскоре нашли сторонников в Западной Европе, а потом достигли и восточной части континента, в том числе охватив Беларусь.

В этой стране и по сей день живёт и активно действует церковь «Спасение» города Барановичи, подарившая многим людям надежду и свет истинного Евангелия.

Ранние пятидесятники

В Беларуси город Барановичи входит в десятку самых крупных центров. Находится он в Брестской области, а до границы в Польшей оттуда всего 250 км.

Этот край имеет богатые религиозные традиции. Так, на этом месте ещё в XVII веке нашёл себе пристанище орден иезуитов. А с 20-х годов прошлого века здесь ведётся активная евангелизация. Именно она дала толчок к возникновению позднее церкви «Спасение» в Барановичах.

Подобная деятельность тесно связана с именем Онуфрия Мазало. Этот преданный сторонник протестантских идей родился в 1906 году в белорусском селе Щорсы. В юные годы на него произвели огромное впечатление речи проповедника Григория Красновского, вернувшегося из поездки в Америку с именем Христа на устах.

Объединение евангелистов и баптистов

Проникшись идеями евангелистов, Мазало с первых дней обратил свою энергию к библейским проповедям. Он крестил людей в воде, согласно своей вере, оберегал последователей от ошибок и заблуждений. Он не жалел сил и времени, чтобы нести свет Бога людям в Барановичах. И этот город в послевоенные годы оказался центром Христиан Веры Евангельской в Беларуси. Вдохновителем движения вскоре стал И. К. Панько. В августе 1945 года он активно участвовал в объединении евангелистов разных направлений, ХВЕ и баптистов в единый союз.

Но окончательного согласия между представителями разных протестантских течений достичь не удалось. После многолетних споров в 1989 году было принято решение выхода из состава союза и создания нового ХВЕ Белоруссии. Результатом этого шага явилось образование церкви «Спасение» г. Барановичи, что стало началом её плодотворной деятельности.

Стремление двигаться вперёд

В настоящее время духовные лидеры церкви стремятся к объединению всех верующих христиан и прекращению между ними разногласий. Пастор Сергей Позднякович считает, что единство в Божьей семье – самое главное. Он убеждён: для руководителя важно не заразиться вирусом гордыни и себялюбия, а следовать по жизни вместе со своей паствой.

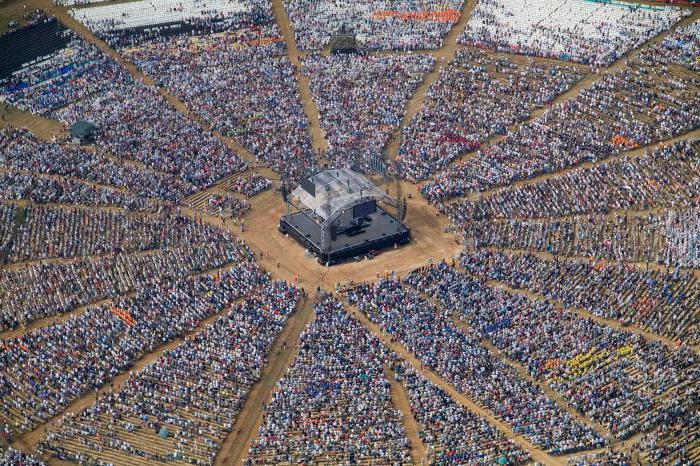

Христиане осуществляют активную деятельность, внедряя множество программ по евангелизации населения. В духовную жизнь вовлекаются неверующие люди разных возрастов. Они приходят на собрания в дни праздничных богослужений, с ними ведутся разъяснительные беседы. Многие имеют возможность познакомиться с полезными истинами на проповедях в церкви «Спасение» г. Барановичи. Прямые трансляции при этом значительно увеличивают объём целевой аудитории.

Христиане подают пример колеблющимся в вере богобоязненностью и благочестием, поддерживают людей в трудные моменты мудрыми словами.

Принять Христа

Евангелисты убеждены, что для спасения человеку мало просто бездумно выполнять религиозные обряды, быть высокоморальным человеком и вести праведную жизнь. Важнее всего с искренностью принять Христа. Мало кто из посторонних делает это без колебаний, лишь только один раз выслушав проповедь и побывав на служении в церкви «Спасение» в Барановичах. Отягощённые мирскими заботами люди чаще находятся на распутье, не хотят привносить перемены в свою жизнь, месяцами и годами сомневаются. Выбрать нужный путь помогают молитвы и душевные беседы верующих.

Жизнь с Богом

В настоящее время у церкви более тысячи прихожан. Организована воскресная школа, которую посещают около 400 детей. Энергичные люди с удовольствием принимают участие в молодёжных служениях.

Ещё в раннеапостольской церкви возникла необходимость в наведении порядка в среде прихожан, об этом можно узнать из книги Деяний. Урегулировать организационные моменты и возникающие конфликты должны мудрые верующие лидеры с хорошей репутацией. В церкви «Спасение» в Барановичах этим занимаются пастор и 15 дьяконов, проводя регулярные ашерские служения. Совместные молитвы и собрания обычно имеют музыкальное сопровождение. В связи с этим организовано семь музыкальных групп и четыре церковных хора.

Семейные служения

Супружеские пары должны скрепляться не только Божьим благословением, но и взаимным уважением, почитанием и любовью. В помощь молодым в Барановичах церковь «Спасение» проводит специальные мероприятия. Члены христианского братства придерживаются взглядов, что библейские принципы в отношениях мужа и жены выражены Богом в самом акте творения. Создатель запланировал тесные взаимоотношения между супругами во всех смыслах этого понятия.

В Библии, при желании и внимательном изучении, можно найти ответы на любые сложные вопросы по теме семьи. В результате проводимой планомерной и терпеливой работы служителями церкви «Спасение» в Барановичах многие юноши и девушки нашли друг друга и создали крепкие союзы. В посланиях Нового завета ясно говорится, что подобные узы призваны представлять нечто большее, чем обычные кровные отношения. Здесь должно быть родство по духу.

Почему спасение возможно только в Церкви?

Ответы пастырей

От людей, называющих себя православными, нередко можно услышать самонадеянное: «Я и без Церкви обойдусь! Бог всех спасает». Понимают ли они, как и чем Бог спасает, да и что такое Церковь? Мы попросили пастырей Русской Православной Церкви объяснить, почему спасение возможно только в Церкви.

Церковь устроена Господом

именно как место нашего спасения

Совершенно очевидно, что неотделимой частью этого пути ко спасению и домостроительства нашего спасения является устроение Церкви. Неслучайно мы каждый день слышим в Церкви эти слова: «Юже стяжал еси честною Твоею кровию». Господь устроил Церковь именно как место, как средство нашего спасения. Если бы она не была нужна, то Господь не стал бы ее устраивать. Я думаю, что именно это имел в виду священномученик Киприан Карфагенский, когда говорил свои знаменитые слова: «Для кого Церковь не является матерью, для того Бог не может быть Отцом».

Мы объединены Евхаристией

– Церковь – источник благодати Святаго Духа. Для новоначальных это вопрос веры, для верующих это живой опыт спасения души.

Церковь и начинается с создания первой христианской общины. 12 учеников, потом – 70 учеников, потом – еще несколько сотен людей, которые составляли эту общину. И Господь Сам говорит: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16: 18).

Господь не дает нам возможности спросить, для чего нужна Церковь. Все, что мы имеем, – это наше вероучение, наши таинства, наша иерархия, которую так не любят либералы. Либералы ополчаются в первую очередь на кого? На Патриарха, на епископов, на священников. Но эти хулители не знают церковной истории, да и Евангелие, видимо не прочли ни разу. Потому что в Евангелии сказано: Церковь установил Сам Господь! Для нас эталон – первая христианская община, созданная Христом. И там были и Таинства, был и епископат, было и священство, было и диаконство.

Для чего нужна Церковь? Церковь – это Тело Христово. Мы все – клеточки этого Божественного организма, Христос – глава Церкви. В нас во всех, в этих клеточках, течет Кровь Христова, которую мы получаем в Евхаристии. Мы объединены главным Таинством – Евхаристией. Причастие может быть только в Церкви. Это не мои слова, это слова Христа. Церковь – это и семья. Ни один человек не спасается поодиночке. Даже схимники, уходя от мира, с Церковью не порывали, но они молились за весь этот мир, они молились за нашу Церковь, просто они на своем посту служение несли. Потому и наша семья: мама, папа, детки – это тоже Церковь, Малая Церковь – конечно, если в семье совершается молитва, а не каждый сидит у своего телевизора и Церковь отрицает, ну, иногда, может быть, «Отче наш» прочтет… Именно в Церкви спасаются, потому что задача человека – любить Бога, любить ближнего, то есть реально ему служить и вместе с ним молиться в Церкви.

Святые отцы говорят нам, что Церковь нас спасает подобно Ноеву ковчегу, поэтому она иногда и выглядит, как корабль – Ноев ковчег. В волнах моря житейского мы спасаемся именно в этом корабле спасения, который создал Сам Господь. И как вне Ноева ковчега все погибли, а спаслись только те люди и животные, которые в ковчеге находились, так и мы с вами вне Церкви если не погибнем физически, то духовно уж никак не спасемся.

Господь создал Церковь, потому что нужно оградить верных стенами духовными, вполне реальными, но неосязаемыми, от того зла, которым движим этот мир. И чтобы мы изменили мир, выйдя за ограду церковную. Вот такая задача у Церкви.

Всем известны слова священномученика Киприана Карфагенского: «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец», – и слова священномученика Илариона (Троицкого): «Вне Церкви нет спасения, вне Церкви нет Таинств». Церковь совершенно необходима. И как мы верим в Троицу, так верим и в Церковь. Ты не можешь быть христианином, если ты отрицаешь Церковь. Это – не христианство вообще, это какое-то самоизмышленное лжеучение.

И, собственно, спасение в Церкви мыслится нами не только как благоденствие. Многие люди, к сожалению, воспринимают спасение и пребывание в вечной жизни как некое улучшенное земное состояние. Вот, думают они, на земле хорошо, а в раю-то ведь еще лучше. В их представлении рай – это такой суперотель, где «всё включено». Там солнце светит, там пальмы растут, море плещется да еще и ангелы на струнных инструментах исполняют Вивальди. Такой, знаете, санаторий высшего класса. Но так только в карикатурах, наверное, можно изображать Царство Небесное.

Царство Небесное – это жизнь общая человека и Бога

А вообще-то вечная жизнь и Царство Небесное – это жизнь общая человека и Бога. Когда Бог и человек живут вместе единой общей жизнью любви. И Бог стал Человеком для того, чтобы человек воспринял возможность слышать Бога, видеть Его и как-то хорошо Его понять, сродниться с Ним. И это родство Бога с человеком осуществляется через Церковь, через Его святые Таинства. И, конечно, прежде всего через Таинство Божественной Евхаристии, когда человек и Бог настолько близки, что в человеке течет Божественная кровь. Как пишет апостол Петр: всем нам надлежит «стать причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1: 4) – Божественной природы.

И вот это единство, это родство, это соединение человека и Бога возможно только в Церкви, потому что Господь Церковь ради этого на земле и утвердил. И Дух Святой сошел с неба на землю из недр Святой Троицы именно для того, чтобы здесь пребывать вместе с нами и возводить бесконечно нас в Царство Небесное. Нигде в другом месте этого не найдешь.

Только Православие является хранилищем истины

В чем состоит спасение? В сущностном изменении человека. Именно в изменении самой его душевной, духовной природы, а потом и в воскресении. Потому что Христос есть глава Церкви, и Он есть спаситель тела, как говорит апостол Павел. Никто другой этого не обещал и, понятно, не мог исполнить.

Спрашивают: «А почему спасение только в Православной Церкви? Почему в других нельзя?» А в каких других? В протестантских? Так сейчас это Содом и Гоморра. Это язычество чистой воды. Ярко осуществленное их богословие смерти Бога. И добавлю: смерти человека. Если в Норвегии отбирают из семьи детей за «религиозную пропаганду» – за то, что девочка спела в школе песню с религиозным подтекстом, чего же еще ждать?! Такого у нас и в советские времена не было. Христа у протестантов просто нет. «Несть зде!» Понятно, что есть сотни тысяч, даже миллионы несчастных людей, которых воротит от этого богомерзостного тоталитарного порядка, но которые ничего с ним сделать не могут. Но так же понятно, что та «церковная жизнь», которая этот порядок сформировала, не является церковной.

А что в Римо-католической церкви? Казалось бы, тут всё есть: и сакраментальная жизнь, и монашество, и нравственные правила, и иерархия… Всё чинно, в порядке. Но… на самом деле ничего этого реально нет, потому что, как точно сказал А.С. Хомяков: «Протестантизм есть законное, хотя и мятежное чадо римо-католичества». Соответственно, всё непотребство протестантизма вырастает из католичества. В известном смысле и догматика, и духовная жизнь католического мира – это антимир, антисистема: она противоположна православной жизни. Безусловно, есть много искренних и честных католиков, которые стремятся жить по Евангелию, которые стремятся жить по отцам и спасаться, но я бы сказал, что это люди, плывущие на обломках корабля. А сам римо-католический «Титаник» в духовном плане пошел ко дну.

О монофизитских церквях и говорить не стоит. Те определения Вселенских Соборов, которые об этих церквях в свое время были приняты, до сих пор сохраняют свою силу.

Вот и остается только Православие, которое является хранилищем истины, хранилищем благодати Святого Духа и в котором вся полнота спасения. Естественно, в виде потенциальном. В Церкви мы можем встретить много всяких людей – как и великой, святой и высокой жизни, так и людей грешных, неадекватных, а временами и развращенных, а временами просто информационных циников. Но это ничего не говорит об онтологической природе Церкви. «Всё это было, было». Как писал святитель Григорий Богослов: «Иуда был предатель, одиннадцать – светила». В Церкви всегда было много людей очень разных. Неслучайно еще святитель Киприан сравнивал ее с Ноевым ковчегом, в котором есть чистые и нечистые животные, животные благородные и различные гады и пресмыкающиеся. Поэтому смущаться не стоит, потому что требование чистой Церкви означало бы немедленное требование Страшного суда, к чему мы, понятно, не готовы.

Православная Жизнь

От чего христиане спасаются? Что нужно для того, чтобы спастись? Помилует ли Бог всех? Можно ли воцерковиться, но не встретиться со Христом? Нам ответил протоиерей Александр Хворост, настоятель храма святого мученика Иоанна Воина г. Дружковки.

Нам надо понимать, что Господь нас создал не для такой жизни. Церковь учит, что мы созданы для другого — для радостного бытия без смерти и страданий. Это возможно только в формате богообщения, то есть тогда, когда мы вернёмся к Богу. Человек должен знать, что есть Бог, и стремиться попасть в Царствие Небесное. Что такое Царствие Небесное? Это проект исправления бытия: нам обещано, что там будут новое небо, новая земля и новый человек. Господь всё исправит, всех воскресит и призовёт к вечной жизни. Он ведёт нас через Воскресение к новой жизни, где человек будет всецело счастлив, и ничто не будет омрачать его существования.

Что надо делать, чтобы спастись?

Прежде всего — надо этого захотеть. Спасение можно обрести только добровольно, при жизни, пока душа в теле и человек может что-то изменить. Что изменить? — покорить свою волю воле Божественной. Это очень важно: отдать свою волю в руки Божии. Мы каждый день по нескольку раз в молитве «Отче наш» произносим слова: «Да будет воля Твоя». Почему важно, чтобы была воля Божия? — потому что Он знает, что для нас лучше и как нам надо жить. Потому мы должны всецело положиться на Его волю. Надо нашу внутреннюю свободу отдать Христу, и тогда Он Сам поведёт нас дальше. И парадоксальным образом от этого свободы у нас станет не меньше, а больше.

Как мы спасаемся?

Первое: человек спасается верой во Христа как Сына Божия, Спасителя, воплотившегося Господа — а не просто в какого-то бога, который где-то далеко и нас не видит. Нет, мы должны уверовать всем сердцем в Бога, Который стал Человеком.

Второе: надо жить так, как учит Христос, Евангелие и Святая Церковь. Человек должен соблюдать заповеди и придерживаться религиозных норм. Полностью исполнить их человек не может, и когда он это поймёт, тогда ещё больше начнёт полагаться на Бога, ему ещё больше нужен будет Спаситель. Он станет ближе ко Христу.

Третье: спасение — это процесс встречного движения нас к Богу и Бога к нам. Мы спасаемся милостью Божией, это великий дар. С другой стороны — от нас тоже требуются и вера, и усилие — тот максимум, который человек может дать. Это называется принципом синергии (или соработничества): человек и Бог совместно трудятся для того, чтобы человек достиг Царствия Небесного.

Всё спасительно во Христе — и сама Его личность, и всё, что с Ним связано. Он воплотился, чтобы освятить человеческую природу — и душу, и тело. Как говорил святой Афанасий Великий, Господь человеческую природу поднимает до уровня Божества. Христос — посредник между Богом и людьми, дверь, входящий через которую спасается: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» (Ин. 10:9). Он Сам воскрес, не для спецэффектов или чуда, а прошёл через Воскресение, и всех христиан фактически ведёт к нему — полному обновлению человека. Воскресение — это следующий этап человеческой жизни, физической и духовной, который каждый из нас должен пережить. Кто жил со Христом и ради Христа, тот воскреснет с Ним и пойдёт в Царствие Небесное в первую очередь.

Почему православные так беспокоятся о своём спасении? Разве они сомневаются в безграничности милосердия Божия? Разве добрый Бог может не помиловать людей, которых любит? Убеждение, что Господь милостив и всех простит, и верующих, и неверующих, поэтому можно жить как хочешь — это ересь. Всё упирается в свободную волю человека. Если при жизни ему не нужен был Христос, он не встретил Его, не прочувствовал Его любви — ему Он не будет нужен и после смерти. Более того: такой человек не захочет и не сможет быть со Христом, не поймёт Его, даже если Спаситель лично станет перед ним, покажет Свои кровоточащие раны и скажет: «Я за тебя страдал!» Господь подарил нам величайший дар — свободу воли, мы распоряжаемся своей жизнью, и человек, не желающий знать Бога, не захочет узнать Его и после смерти. Клайв С. Льюис писал, что человек, искренне желающий радости и счастья, не попадёт в ад, ад люди выбирают добровольно.

Главное — захотеть встретиться со Христом. Почему некоторые люди уходят из Церкви? Они не встретились там со Христом. Воцерковились, молились, причащались, но не поняли, не почувствовали главного. Тот, кто встретился в Церкви с Господом, остаётся там навсегда, как святые апостолы: «многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого» (Ин. 6:66-69).

Если человек по глупости возводил хулу на Духа Святого, спасётся ли он?

В утешение могу сказать: слова о том, что возводящий хулу на Духа Святого не спасётся, были сказаны церковным, глубоко образованным людям — фарисеям, законникам, саддукеям. Это была религиозная элита. Эти люди видели явное действие Божие, но говорили, что Христос делает всё силой князя бесовского. Вот это была хула на Духа Святого. Если же далёкий от Церкви человек говорит какие-то глупости на Бога, это полбеды: как правило, он просто не понимает, не знает многого о Боге. Таким людям, если они поняли, что поступали неправильно, не надо отчаиваться — лучше искренне покаяться, попросить прощения у Бога как у любящего отца. Господь на них зла точно не держит и не обижается. Если они осознали свои ошибки, то от этого только большая радость на небесах.

Чем глубже человек воцерковляется, тем больше понимает, что недостоин спасения. Однако бояться не стоит. Если бы мы могли спастись сами, своими силами, то зачем нам Христос? Чем глубже мы осознаём своё недостоинство, тем больше Он нам нужен, тем мы ближе к Нему — и тем ближе наше спасение. Это нормальный процесс — осознание правды о себе: кто ты есть, из чего слеплен, что из себя представляешь. Любой верующий человек должен понимать, что без Христа и Его любви он из себя не представляет практически ничего. Я глубоко убеждён, что состояние, когда человек чувствует глубокое недостоинство, — это самое лучшее духовное состояние. Первыми в Царствие Небесное войдут те, кто считал себя последним.

Записала Екатерина Щербакова

Спасение

Спасе́ние (от греч. «σωτηρία» — избавление, сохранение, целение, спасение, благо, счастье) —

1) Промыслительное действие Всесвятой Троицы, направленное на соединение человека и Бога, избавление его от власти диавола, греха, тленности, смертности, приобщение к вечной блаженной жизни в Царстве Небесном ( Пс.23:5 );

2) деятельность Сына Божьего, воплотившегося ради воссоединения человека и Бога, Искупления его от греха, освобождения от рабства диаволу, тленности, смертности; создавшего Церковь, непрестанно заботящегося о ней как её неизменный Глава ( Лк.2:11 );

3) деятельность человека, осуществляемая при содействии Отца и Сына и Святого Духа, направленная на уподобление Богу и духовное единение с Ним, приобщение к вечной блаженной жизни ( Тит.3:5-7 );

4) действия святых, направленные на оказание той или иной помощи грешникам.

Спасение есть исцеление от греха и его последствий. Своими силами человек не мог избавиться от греха, для спасения нужен был Новый Родоначальник человечества, Который должен быть человеком, но и совершенно безгрешным Существом. А таковым Существом является только Сам Бог. Поэтому Сам Творец берет на Себя миссию спасения людей. «Мы стали побуждением к Его воплощению; для нашего спасения показал Он столько человеколюбия, что принял человеческое тело и явился в нем» (св. Афанасий Великий).

Воплощение Слова Божия – основание спасения человечества. Через Воплощение Бог возжелал самого павшего показать победителем, ибо Он делается человеком, чтобы посредством подобного восстановить подобное (св. Иоанн Дамаскин).

Иисус Христос спасает человечество Своим учением, жизнью, смертью и Воскресением. В искупительном подвиге все эти четыре этапа присутствуют в нераздельном единстве.

Если Воплощение Слова – основание спасения, то условием спасения является участие свободной человеческой воли, ибо Бог не желает спасать людей насильно. Добровольная вера и подвижническая жизнь христианина в непрестанном сотрудничестве с Богом позволяет ему стать причастником Божественной благодати, освятить свое естество соединением со Всесвятым Богом, победить грех, обрести вечную жизнь в Боге.

Насколько категорично изложил Бог условия спасения?

Возможны ли экстраординарные случаи спасения отдельных людей?

Возможны и исключительные случаи, но все они, начиная со случая с Благоразумным разбойником, являли веру Христу и покаяние спасаемых.

Насколько люди взаимосвязаны и свободны в спасении?

Очевидно, что ребёнок, воспитываемый в неблагополучной семье, например, в семье наркоманов или просто безбожников, изначально имеет меньше возможностей познать Бога, чем ребёнок из сравнительно благополучной христианской семьи. Люди влияют друг на друга, например, мы видим в окружающем мире многочисленные примеры, когда один человек убивает или калечит другого. Тем не менее, спасения может достичь каждый, ведь Бог даровал каждому из нас внутренний ориентир — совесть — и призывает каждого человека в Свою Церковь. «…И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут» ( Лк.2:48 ).

Возможно ли, чтобы Бог Своей категоричностью лишь подталкивал людей к большему усердию в деле спасения, использовал строгость лишь в качестве педагогического приёма, но в итоге спасёт всех и каждого?

Нет, спасутся не все. Более того, мы видим, что достаточно часто Господь призывает людей не в жесткой, угрожающей форме, но в мягкой форме, но когда человек не слышит этого возвышенного призыва, то даёт ему пожинать плоды своего неверия через тяжёлые испытания, трагические обстоятельства. Люди, не вразумившиеся в течение земной жизни, пожнут соответствующие своей жизни плоды. Одним из следствий их попадания в ад будет их личная неспособность жить по нормам Царства Бога.

Кто более категоричен в вопросе возможности спасения всех людей: Апостолы, святые отцы прежних веков или современные богословы?

Апостолы и святые отцы более категоричны. За редким исключением, общий взгляд святых отцов Церкви сводился к буквальному пониманию Евангельского свидетельства об отделении грешников от праведников на Страшном Суде и о вечности адовых мук.

Почему исключают возможность покаяния на Страшном Суде атеиста или закоренелого грешника, увидевшего Бога во славе? Неужели он мгновенно не предпочтёт наслаждаться общением с Богом, войти в Царство Бога? Разве Бог ему не поможет?

Самый краткий ответ на этот вопрос прост: если у человека за чертой земной жизни пусть даже затеплится покаяние, то Господь ему поможет, недаром мы именуем Христа Спасителем. Остаётся понять, насколько реально будет атеисту по мировоззрению или по жизни покаяться и обратиться к Богу после смерти.

Ведь атеисты же не считают себя грешниками, не желают и не имеют опыта покаяния и богообщения. Во время земной жизни происходит глубокое внутреннее самоопределение человека; без опыта покаяния в этом мире, как атеист сможет явить его в мире ином? Если некто не желает учиться плавать, то какова вероятность, что он научится этому при крушении лодки? Если человек скрывался от солнца, то каково ему будет на солнечном пляже после полудня?

На Страшном Суде Бог явится в сиянии святости и силе благодати, для христиан она желанна и радостна — у них есть опыт богообщения и соединения с Богом в Таинствах. Атеисты же отчуждены от Бога, у них нет опыта жизни в Боге, для них эта энергия мучительна, ведь грех и святость несоединимы. Если человек не искал Бога, не знал Его, то с чего мы можем считать, что он сможет вместить Его благодать в вечности?

И увидят ли атеисты Бога, как Того, кто желанен для них? Или для них Его явление будет невыносимо, как невыносимо для лжеца услышать о себе правду?

Принадлежащих к Церкви Христовой в мире немного, неужели Царство Небесное обретут так мало людей?

Христос предупреждал об этом: “Входите тесными вратами, потому что широки́ врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны́ врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их” ( Мф.7:13-14 ).

Во-первых, не будем забывать, что в грехопадении потенциально погибло всё человечество.

Во-вторых, некоторые будут спасены по молитвам Церкви.

В‑третьих, спасение — дело добровольное, невозможно заставить кого-то любить Бога и ближних, а ведь Царство Небесное можно назвать Царством Любви.

Вспомним данный нам Богом библейский прообраз спасения – Ноев ковчег, в котором пожелали спастись лишь 8‑мь человек.

Мы не знаем и не должны решать за Бога, кого Он спасёт, а кого нет. Из этого можно сделать вывод, что могут спастись и не христиане, и не православные. Почему же Святые отцы говорят о спасении только в лоне Церкви?

Сознавая себя служителями Бога, Святые отцы, конечно же, не стремились давать наставления, противоречащие Божественной воле. Указывая на то, что спасение грешника достижимо через веру во Христа, при условии приобщения его к Церкви, они как раз и опирались на Божественное Откровение — на те истины, которые были открыты Богом, в частности:

Заметим, что приведенные выше слова, а также иные библейские свидетельства, располагают к убеждению, что спасение достижимо не через веру вообще, а именно через правую веру, через приобщение к истинной Церкви. Такой верой является лишь Православная, а такой Церковью — лишь Вселенская Православная Церковь.

Что касается ответов на частные вопросы о том, кто конкретно наследует Царство Божье, а кто нет, это ведомо Богу (во множестве случаев, но далеко не во всех, Вселенской Церкви, в некоторых случаях становится известно, кто именно удостоился Царства Небесного).

Итак, Бог не дал нам права определять загробную участь людей, но дал главные принципы, по которым она определяется. Исходя из них у нас нет ни теоретических, ни практических оснований утверждать о возможности спасения неправославных христиан.

Допустимо ли в в рамках богословия употреблять слово «спасение» применительно к частным случаям оказания помощи одними членами Церкви другим?

В богословии, как и в обычном, народном словоупотреблении, термин «спасение» может нести различные смысловые оттенки.

По большей части в богословской литературе Спасителем именуется Господь Иисус Христос, а спасением — деятельность Христа как Спасителя.

В более расширенном богословском применении Спасителем именуется Бог вообще, то есть не только Сын, но Отец и Сын и Святой Дух.

Вместе с тем богословская практика допускает использование термина «спасение» в более частном звучании.

Так, в Книге Судей Израилевых спасителем назван Гофониил, избавивший (при содействии Божьем) Израильтян от власти Хусарсафема ( Суд.3:9 ).

Текст одной из наиболее распространенных молитв к Пресвятой Богородице содержит обращение к Ней, как к Владычице, с просьбой о спасении: Пресвятая Богородица, Спаси нас!

В этом случае под спасением может подразумеваться близкое к обиходному пониманию значение: избавление от опасности, бедствия, болезни, смерти и пр. С другой стороны, смысл, вкладываемый в просьбу о спасении, может быть и более глубоким.

Таким образом, просьба спасти бывает уместна и в условиях обыкновенной житейской опасности, и в условиях угрозы, возникающей в рамках религиозной жизни. Например, верующий может просить Богородицу (или других святых) о спасении от нападок нечистых злых духов, избавлении от их лукавых воздействий.

В рамках регулярных молитв к Божьей Матери прошение о спасении может употребляться и относительно избавления от вечных адовых мук. Ведь Пресвятая Дева имеет особое дерзновение к Богу, как Матерь Единородного Сына по человеческому естеству, как Пренепорочная, Пречистая, Пресвятая Небесная Царица.

Разумеется, понятие «Спасительница» не приложимо к Ней в том же значении, что и понятие «Спаситель», используемое в отношении Её Божественного Сына.

Два монаха беседовали о спасении. Один говорил: «Душа моя не может примириться с мыслью, что кто‑то погибнет на веки. Я думаю, что Господь всех как‑нибудь спасет». Другой ответил: «Святые отцы говорят, что создать человека без содействия человека Бог мог, но спасти человека без содействия и согласия самого человека нельзя. Спасение и гибель — в свободе человека». Первый: «Думаю, что Бог множеством любви Своей преодолеет сопротивление твари, не нарушая ее свободы». Второй: «Мне кажется, не должно забывать, что свобода человека настолько велика потенциально, что он и в плане вечного бытия может отрицательно определиться к Богу. Те, кто не знает этого или забывает об этом, питаются оригеновским молоком». Первый: «Но ведь это же безумие!» Второй: «Да, безумие». Первый: «Что же делать?» Второй: «Бог хочет всем спастись, и мы должны всем промышлять спасение и молиться за всех, но ни откровение, ни опыт не дают оснований полагать, что все спасутся. Свобода — великий дар, но страшный».

архим. Софроний (Сахаров)

На вопрос книжников, когда откроется Царство Божие, Христос ответил, что оно «не придет приметным образом, и не скажут: вот оно здесь, или вот оно там, ибо Царство Божие внутри вас» ( Лук.17:20 ). Этим Господь указал, что спасение связано самым тесным образом с внутренним состоянием человека. Оно – не просто «переселение» из нынешних жизненных условий в другие, лучшие, но нечто более глубокое и замечательное. «Если нечестивый будет помилован, – говорит Писание, – то не научится он правде, – будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа» ( Ис.26:10 ) – т.е. по-прежнему он будет завидовать, враждовать, ссориться и томиться жаждой чувственных удовольствий – т.е. будет носить в себе ад. Ведь истинная радость, мир и блаженство – это внутренние состояния, которые приходят в результате общения с Богом, которого грешник не имеет. Праведный же человек, где бы он ни находился, всюду будет наслаждаться общением с Богом и как бы носить в себе рай.

епископ Александр Милеант

«Что такое спасение? Богопознание. На религиозном языке это означает не что иное, как единение человека с Богом.

Церковь настойчиво утверждает: человек, помни, не забудь, время идет, и ты идешь к последней точке и никуда ты от этого не денешься, никуда. Ни слава, ни богатство, ни знание, ни сила — ничто тебя не спасет. Время идет только в одном направлении, и коль скоро предназначен ты к вечной жизни, следовательно, вся твоя деятельность, на какую бы сторону она ни распространялась, должна вся проходить под знаком того, что по латыни хорошо звучит так – sub specia aeternitatis (с точки зрения вечности). Вот как предполагает Церковь смотреть на любую область человеческой жизни. Мы должны на все смотреть с точки зрения подготовки к вечной жизни. Что это означает? Это означает правильный взгляд на саму эту вечную жизнь, на то, что делает человека причастником этой вечной жизни. Что же его делает? Его делает приобщение Тому, Кто есть Любовь.

Это следует даже из самой элементарной логики, из понимания Бога. Если в Нем и все из Него и все Им, и раз само наше бытие обусловлено бытием Божьим, то наше благо, конечно же, только тогда может иметь место, когда мы пребываем в Боге, т.е. живем согласно Богу, т.е. являемся теми людьми, которые осуществляют нормы человеческой жизни, соответствующие Божественным свойствам. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть».

Цель жизни человека, по учению Отцов Восточной Церкви, есть «обожение» (theosis). Уподобление Богу и обожение – это одно и то же: «Наше спасение возможно только через обожение. А обожение есть, насколько возможно, уподобление Богу и соединение с Ним» (Дионисий Ареопагит) Апостол Павел называет это соединение с Богом «усыновлением» Богу ( Рим.8:15 ), апостол Петр – «причастием божеского естества» ( 2Пет.1:4 ). Единение с Богом, являющееся конечной целью существования человека, не есть слияние с божественной сущностью и растворение в Божестве (как у неоплатоников), не есть, тем более, погружение в небытие-нирвану (как у буддистов), а есть жизнь с Богом и в Боге, при которой личность человека не исчезает, но остается самой собой, приобщаясь к полноте Божественной любви».

Один святой отец говорит, что начало нашего спасения есть познание самого себя. Но ведь познание самого себя есть дело всей жизни, это и есть то, к чему человек стремился в течение всего своего существования. Святые отцы раскрывают смысл этого изречения, говоря, что до тех пор пока ты не познал, кто ты, пока ты сам в себе не ощутил образа Божия, пока ты, живя среди земных граждан, не почувствовал, что ты гражданин неба, и поработился «чуждым гражданам», пока ты, живя среди грязи своей собственной души, не познал в себе образа Божия, – до тех пор ты не вступил на путь спасения, не начинал еще своего спасения. Оно начинается с того момента, когда я познал свою Божественную природу.

Так было и с блудным сыном. Он в один момент почувствовал, что есть иная жизнь в Отце и с Отцом, он почувствовал, что живет порабощенный в стране чуждой и не имеет подлинной, настоящей жизни. Начав с познания самого себя, человек, идя дальше по этому пути, противопоставляет в самом себе то, что есть в нем от образа Божия, хотя и покрытого язвами согрешений, и то, что внесено им, человеком, как растление своей души чуждыми обычаями: «Поработихся гражданом странным, и в страну тлетворную отъидох…» – говорит служба этого дня. И с этого момента он начинает жаждать жизни в Боге и очищения себя от язв согрешений во имя образа Божия.

К великому подвижнику – преподобному Антонию – пришел один инок и стал просить, чтобы он простил и помиловал его. Антоний же отвечал ему: «Ни я, ни Бог тебя не помилует, если ты сам себя не помилуешь». С первого взгляда этот ответ кажется странным. Как же так? А для духовной жизни это величайшая истина. Пока я сам в себе не обрету образа Божия, сам не помилую этого человека, находящегося в бездне греховной, но имеющего образ Божий, до тех пор пока я сам не помилую в себе создание Божие, в своей совести не помилую себя грешного, скверного и блудного, – до тех пор и Бог не помилует меня, до тех пор тщетна и моя мольба.

священномученик Сергий (Мечев)

— Спасение предначертано или у человека есть право выбора?

…на уровне практики ответ есть. Его сформулировал Фома Аквинский: «Мы должны молиться так, как если бы все зависело только от Бога, а работать мы должны так, как если бы все зависело только от нас». Христианин должен уметь работать с противоречиями.

Надо заметить, что это не признак идиотизма. Замеченное и осознанное противоречие – это признак высокой культуры мышления. Я знаю, что верно это; знаю же, что верно другое; и знаю, что первое и второе противоречат друг другу. Но еще я знаю, что другой модели, которая помогла бы сохранить все многообразие известных фактов и непротиворечиво их все (все – без цензуры!) объяснить, пока еще нет. Что в такой ситуации делать? Хотелось бы жить в трехэтажном особняке, но раз это невозможно, то надо поддерживать в порядке и свою обычную блочно-панельную малометражку.

В современной физике тоже есть нескрываемые противоречия, о которых знает каждый физик. Например, теория корпускулярно-волнового дуализма. Верно и то, что свет есть волна, и то, что свет состоит из частиц. Как это совместить? Надо признать и то и другое. Христианство давно научилось работать с этой логической моделью. Оно состоит из противоречий, которые соединены благодатью. Надо уметь принять их во всей полноте. Нельзя сказать, что я на 80% свободен, а на 20% зависим от Бога. Ничего подобного: я на 100% свободен и я на 100% завишу от Бога. И Христос на 100% Бог и на 100% человек, а не так – частичка того, частичка другого.

– Известно, что с принятием крещения человек получает отпущение старых грехов. Предположим такую ситуацию: некто, на протяжении всей своей жизни много и долго грешивший, незадолго до смерти принимает крещение и таким образом как бы получает «фору» перед человеком, крещенным в детстве, но за свою долгую жизнь много раз оступавшимся.

– Этот вопрос заставляет обратиться еще и к теме различия Православия и западного христианства. Перед западным богословием (и в католичестве, и в протестантизме) вопрос, поставленный вами, возникает вполне естественно. И этот вопрос не получает убедительного ответа. Но для Православия такого вопроса не существует. Потому что в Православии спасение не просто прощение греха, а соединение с Богом.

И если для протестантского мышления спасение – это некое отрицательное понятие, то есть избавление от чего-то, от греха, от наказания за грех, то в Православии спасение есть позитивное понятие – соединение во Христе, соединение с Богом. Да, на человека, прожившего всю жизнь вне заповедей, вне благодати Христовой и лишь на смертном одре принявшего крещение, Господь не будет гневаться за грехи. Но дело в том, что человек своими грехами все равно свою душу изуродовал. Представьте себе инженера, по вине которого произошла какая-то серьезная технологическая катастрофа, та же чернобыльская авария. И вот на смертном одре на тюремной койке он получает помилование. Его вина прощена, но последствия этой вины он несет в себе. Он уже отравил свою душу и сжег свое тело. Он умирает от радиации и болезней. Так и человек, проживший всю жизнь во грехе.

Если его душа при жизни так и не смогла встретить Христа, насытиться Светом, то будет ли ему в радость встреча и вечное Предстояние перед Христом, – перед Тем, от Кого он всю жизнь убегал? Да, своим предсмертным покаянием он спас себя от вечного безбожия, но и полноту духовных даров Христа он в себя не вместит (по крайней мере на первых шагах своего возрастания в вечности).

Я заплатил бы любую цену за право сказать: «Все спасутся», но разум спрашивает меня: «По своей воле или насильно?». Я отвечаю: «Насильно», и впадаю в противоречие: может ли высший акт воли – предание себя Богу – совершаться так? Я отвечаю: «По своей», – и разум мне возражает: «А если кто-нибудь не захочет?».

Гибель человека не в приговоре ему, а в том, что он остается таким, как есть. Погибшие души «отвергают всё, кроме себя».

Клайв Льюис

Сознание исходит из идеи о Боге, как Любви. Любовь не может творить, чтобы губить, – созидать, зная о гибели. Любовь не может не простить… Под углом зрения вечности все прощается, все забывается: будет Бог всяческая во всех ( 1Кор.15:28 ). Одним словом, невозможна невозможность всеобщего спасения. Так с высоты идеи о Боге. Но… исходя не из Божией любви к твари, а из любви твари к Богу, то же самое сознание приходит к прямо противоположному заключению. Теперь сознание не может допустить, чтобы могло быть спасение без ответной любви к Богу. А так как невозможно допустить и того чтобы Бог принудил тварь к любви, то отсюда неизбежно следует вывод: возможно, что любовь Божия останется без ответной любви твари, то есть возможна невозможность всеобщего спасения. Тезис – невозможна невозможность всеобщего спасения – и антитезис – возможна невозможность всеобщего спасения – явно антиномичны… Отрицание антитезиса отрицает и тезис; утверждение антитезиса утверждает и тезисы наоборот. Тезис и антитезис неразлучны. В пределах рассудка нет и не может быть разрешения этой антиномии. Оно лишь в фактическом преобразовании самой действительности…

Спасение – понятие не количественное, а качественное. Некоторые с иронией высчитывают процент христиан из всего человечества, но мало кто вспоминает, что прообразом Страшного Суда был Всемирный потоп, во время которого из всего человечества спаслось лишь восемь верных Богу людей.

священник Павел Флоренский. Из книги «Столп и утверждение истины»:

Не говорите, что невозможно принять Божественный Дух,

Не говорите, что без Него возможно спастись,

Не говорите, что кто-нибудь причастен Ему, сам того не зная,

Не говорите, что Бог невидим людям,

Не говорите, что люди не видят Божественного света

Или что это невозможно в настоящие времена!

Это никогда не бывает невозможным, друзья!

Но очень даже возможно желающим.

Пр. Симеон Новый Богослов. Гимн 27-ой

«Часто слышится от них вопрос: “Отчего не спастись язычникам, магометанам, лютеранам и всем подобным… Между ними много самых добродетельных людей”. Очевидно, что вопросы и возражение являются от совершенного незнания, в чем заключается погибель и спасение человеческие. Очевидно, что таким вопросом и возражением унижается Христос, выражается мысль, что Искупление и Искупитель не были необходимостью для человеков, что человеки могут удовлетворить своему спасению собственными средствами. Короче, этим вопросом и возражением отвергается христианство».

святитель Игнатий (Брянчанинов)

«Спасения нет вне Спасителя, а Христа Спасителя нет вне Богочеловеческого тела Его, Церкви. Поэтому нет спасения вне Церкви.»

Прп. Иустин Попович

Спасение – понятие не количественное, а качественное. Некоторые с иронией высчитывают процент православных христиан из всего человечества, но мало кто вспоминает, что прообразом Страшного Суда был Всемирный потоп, во время которого из всего человечества спаслось лишь восемь верных Богу людей.

К. Борисов