в какие дни года солнце достигает зенита для наблюдателя находящегося на земном экваторе

Осеннее равноденствие

Да — это сегодня — 22 сентября.

Равноденствие — особенная дата. Вблизи неё день и ночь сравниваются по продолжительности на всей Земле — на всем Земном шаре. И уже на следующий день что-то одно — день или ночь — в разных районах планеты вновь начинают различаться по продолжительности. И чем дальше, тем сильнее. Но здесь есть два значимых исключения.

На экваторе планеты продолжительность дня и ночи всегда равны — в любой день календаря. На полюсах в момент равноденствия наступает полярный день, либо полярная ночь — до следующего равноденствия.

Есть смысл помнить, что 22 сентября осеннее равноденствие только для северного полушария. А в южном оно — весеннее. То есть в Австралии, Южной Америке, Южной оконечности Африки и Антарктики после 22 сентября день будет длиннее ночи, Солнце будет подниматься над горизонтом выше, погода будет все теплее (в среднем по полушарию). Если говорить совсем просто, там наступает весна. Ну, а у нас — осень.

Существует несколько условных сезонных разграничений.

Общепринятое — календарное — подразумевает, что осень наступает 1 сентября. В астрономии началом осеннего сезона считается именно осеннее равноденствие. И до этого дня у астрономов все еще продолжалось лето. Но большинство людей предпочитают жить по погоде, и правильно делают. Ни календарные даты, ни звезды не дадут вам правильной рекомендации относительно того, в чем выходить на улицу и брать ли с собой зонт. Хотя стоит отметить, что именно астрономические причины (положение Земли на орбите вокруг Солнца) являются основными в объяснении смены сезонов.

Из-за чего наступает осень?

Вопреки тому, что Земля обращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, разность расстояний от Земли до Солнца на погоде практически не сказывается, и причиной смены сезонов быть не может. В действительности, за год дистанция между Землей и Солнцем меняется незначительно — в пределах 3%.

В июле Землю и Солнце разделяют 152 миллиона километров, а в январе — 147. Обратите внимание на то, что зимой мы к Солнцу ближе. Хотя стоит отметить, что речь о той зиме, которая в северном полушарии. А в южном полушарии Земли в это время лето.

И вот сейчас мы вроде бы немного приближаемся к Солнцу, а за окном холодает. Как это можно объяснить?

Объясняется смена сезонов на нашей планете наклоном её оси вращения по отношению к плоскости земной орбиты.

Я прекрасно понимаю, насколько заумным кажется предыдущее предложение. Именно поэтому в школах на уроке природоведения использовали не словесное объяснение, а демонстрацию явления смены сезонов с помощью несложного прибора — теллурия. Лучше один раз увидеть.

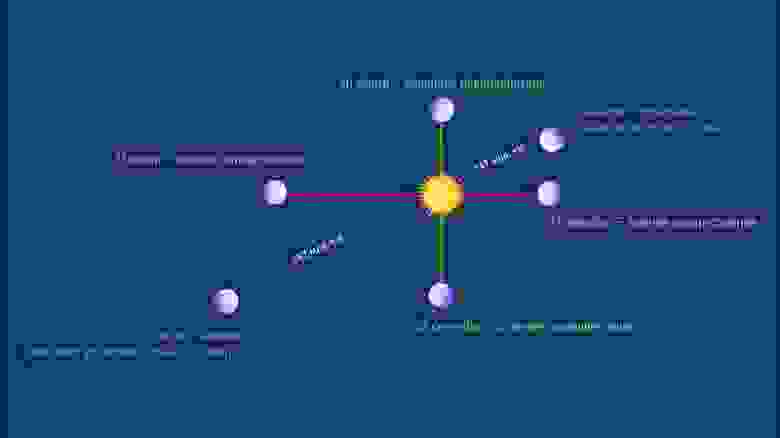

Теллурий — модель системы “Солнце — Земля”. Он показывает, каким образом Солнце освещает Землю, какое из полушарий Земли — северное или южное — освещается интенсивнее. Поскольку использовать этот прибор во время чтения статьи не представляется возможным, нам придется ограничиться рисунками. Надеюсь, они будут достаточно наглядными.

Первое, что надо уяснить — ось суточного вращения Земли направлена в сторону Полярной звезды, расположенной в созвездии Малой медведицы. А ось земной орбиты направлена в сторону головы Дракона в одноименном созвездии. Между этими направлениями 23,5 градуса.

Полюбуйтесь

Обращаясь вокруг Солнца Земля сохраняет направление оси вращения в пространстве. И в течении года — за счет упомянутого наклона — наша планета как будто поочередно подставляет солнечным лучам то северное полушарие, то южное. В промежуточные моменты — таких два — оба полушария освещаются одинаково.

В чем разница?

В величине угла падения солнечных лучей.

Лучи падающие перпендикулярно поверхности Земли, нагревают её сильнее, а падающие вскользь, едва ли способны нагреть что-то. И дело тут не в свойствах лучей, или их нежелание делиться энергией с косо подставленными поверхностями, а в количестве этих лучей.

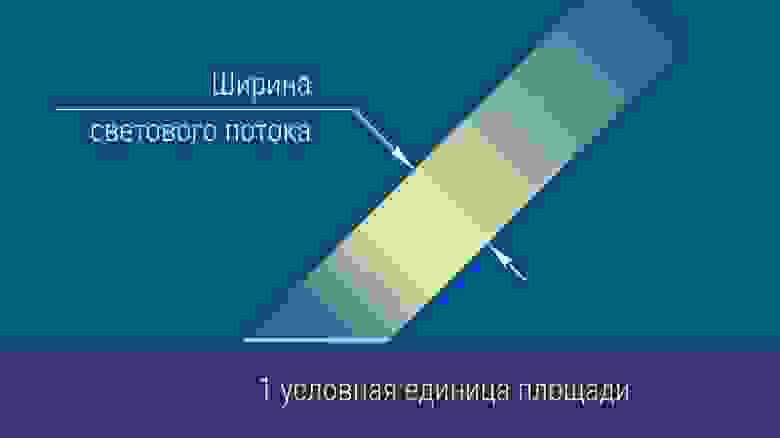

Лучи считать мы не будем.

Само слово “лучи” — фигура речи.

Вместо них правильно говорить и световом потоке. Чем шире поток, тем больше в нем энергии.

Давайте посмотрим, сколько (сравнительно) энергии достается единице площади, на которую поток падает перпендикулярно, и — под некоторыми углами. Примем ширину потока, падающего на нашу эталонную площадку перпендикулярно за 100%. Тогда на ту же площадку, но под углом, например, 45 градусов падает поток в полтора раза более узкий. Разница заметная — это не те 3%, в пределах которых меняется интенсивность солнечного излучения для самой близкой и самой дальней точек орбиты Земли.

Примечание: на самом деле не 3% — зависимость от расстояния квадратичная и обратная. То есть, в наиболее удаленной точке своей орбиты Земля получает от Солнца не на 3% тепла меньше, а на 6,5%.

100 х ( 1 — ( 147 / 152 )^2 )

Но дальше мы увидим, что сезонные различия интенсивности получаемой от Солнца энергии, вызванные разницей угла падения солнечных лучей, гораздо более существенные.

Солнце бывает в зените только в экваториальной полосе Земного шара, ограниченной северным и южным тропиком. Сами эти линии на глобусе Земли — северный и южный тропик — обозначают широту, на которой Солнце может наблюдаться в зените (точно над головой, и на высоте 90 градусов над горизонтом) в дни зимнего и летнего солнцестояний.

К северу или к югу от этой зоны, ограниченной линиями тропиков солнце в зените не бывает. А поскольку территория России лежит вне линии тропиков, то нигде в нашей стране (и даже на территории бывшего СССР) Солнце не поднимается в зенит. Увы, мы довольно северная страна. И хотя люди иногда говорят (особенно во время летнего зноя), что “Солнце в зените”, но это не более, чем преувеличение.

В каких же пределах изменяется высота Солнца в течении года в разных районах России?

Самая южная точка России расположена на границе с Азербайджаном, в горах Кавказа — вблизи вершины Базардюзю (4466 метров). Широта этих мест составляет приблизительно 41 градус. Небесный экватор здесь поднимается над точкой юга на высоту 49 градусов. А Солнце в день летнего солнцестояния еще на 23,5 градуса выше. Получается 72,5 градуса. До зенита не хватает еще 17,5. Но для большинства людей такая высота над горизонтом — Солнца или Луны — любого небесного объекта — будет восприниматься как “прямо над головой”. Неподготовленные наблюдатели не способны измерять зенитное расстояние точно.

В самых северных районах России и акватории Северного Ледовитого Океана (она тоже значительной своей частью — вплоть до Северного полюса — принадлежит нашей стране) может не взойти вовсе. Это называется полярной ночью. Вопреки распространенным заблуждениям, длится полярная ночь полгода лишь точно на полюсе. А в остальных районах внутри полярного круга — значительно меньше. На самом полярном круге (широта 66,5 градусов) полярная ночь длится лишь одни сутки. И то — определенной долей условности. Но её продолжительность возрастает по мере приближения к полюсу.

Летом на Северном полюсе Солнце поднимается на высоту 23,5 градуса (в день летнего солнцестояния), а в день осеннего равноденствия оказывается точно на горизонте, после чего прячется за него, чтобы появится вновь в день весеннего равноденствия — через те самые полгода.

В городах, расположенных за полярным кругом — например, в Мурманске (расположенном на широте 69 градусов) — Солнце уходит в зимнюю спячку чуть более, чем на полтора месяца — с конца ноября до середины января. И летом солнце в этих суровых краях не поднимается выше 45 градусов.

Но это — экстремальные примеры. Для большинства городов России и их жителей высота солнца и интенсивность солнечного тепла меняется в иных пределах. И наиболее характерные значения соответствуют столице России — Москве.

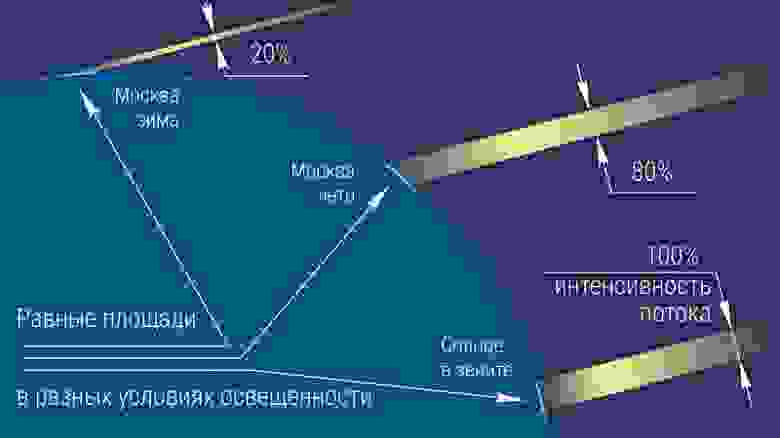

В Москве 21 июня — в день летнего солнцестояния высота Солнца над горизонтом достигает 57,5 градусов. И именно об этом некоторые москвичи говорят “Солнце в зените”, хотя до зенита ему еще довольно далеко.

Зимой же — в день зимнего солнцестояния — 21 декабря высота солнца не превышает 11 градусов. Разница существенная.

Давайте теперь сравним, сколько солнечной энергии (в процентах, конечно), получает столица России в сравнении с теми местами, где Солнце в зените, и его лучи падают совершенно отвесно — перпендикулярно поверхности Земли.

Оказывается, в самый солнечный день поток солнечного излучения на широте Москвы (56 градусов) составляет 80% от максимально возможного. Летом мы почти на экваторе, если применимо такое сравнение. Но только вблизи дня солнцестояния.

Зимой же жители средней полосы России получают что-то около 20% от “экваториального тепла” — в 5 раз меньше!

И вот это существенно. Это не 6% разницы за счет расстояния. Это более чем в 5 раза меньше солнечного тепла за счет наклона оси вращения. Прибавьте к этому короткую продолжительность зимнего дня — всего 6 часов против 17 часов летом, и частую густую облачность.

Вот теперь вы понимаете, почему сезонные изменения столь значительны.

Впрочем, не везде они таковы.

В упомянутой уже экваториальной зоне Земного шара никаких сезонных изменений нет. Там Солнце каждый день поднимается на значительную высоту над горизонтом. И день практически равен ночи в течении всего года.

Давайте теперь посмотрим на ситуацию со стороны. Ведь, до этого момента мы принимали различные высоты Солнца над горизонтом как данность. Но за счет чего это происходит?

Обратимся к нашему “теллурию” вновь, и рассмотрим подробно каждое из его сезонных положений.

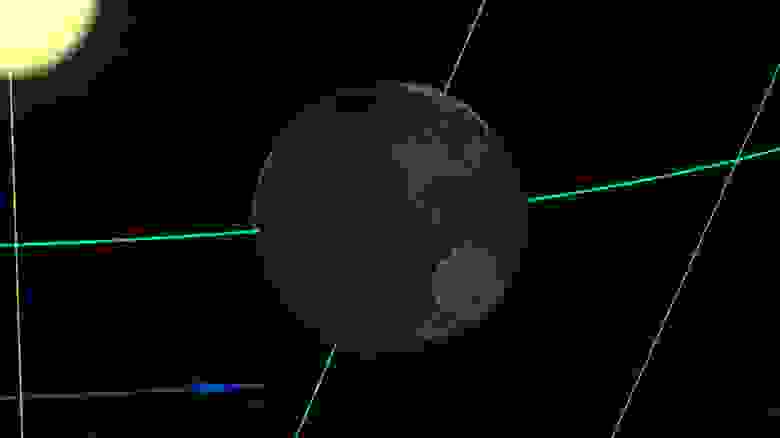

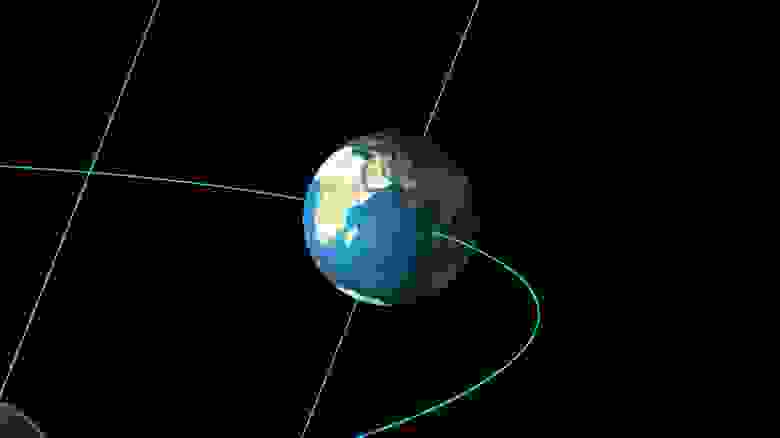

Вот, день осеннего равноденствия, который мы встречаем сегодня. Мы видим Землю со спины, но даже так заметно, что она полюса — северный и южный — несмотря на наклон оси вращения Земли, имеют равнозначное положение по отношению к световому потоку, идущему от Солнца — он касается того и другого полюса вскользь, северное и южное полушария освещены равнозначно.

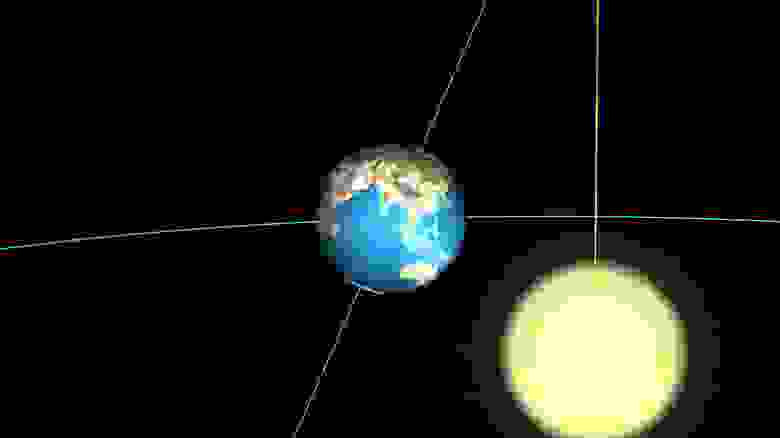

Через три месяца, двигаясь по орбите, наша планета достигнет точки зимнего солнцестояния. На этом изображении видно, что северное полушарие отвернуто от Солнца, а вместе с ним и территории России располагается так, что солнечные лучи касаются её вскользь. Нетрудно догадаться, что согреть её солнечным лучам не удастся. Зато прекрасно видна освещенная солнцем Антарктида — у пингвинов самые разгар антарктического лета. Между прочим побережье Антарктиды лежит в тех же широтах, что и средняя полоса России, только — в южном полушарии. И можно даже предположить, что в нашем климате пингвины чувствовали себя просто замечательно.

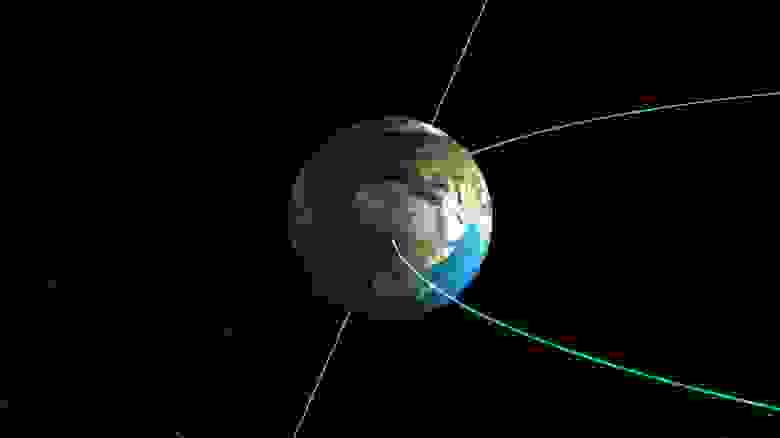

Три месяца спустя день вновь догоняет ночь по продолжительности — наступает равноденствие, но на этот раз весеннее. Вновь отчетливо видно, что северное и южное полушария освещены Солнцем примерно одинаково. Солнце одновременно освещает и Северный ледовитый океан, и Антарктиду. Но в Антарктиде наступает полярная ночь, а в акватории Северного ледовитого океана — полярный день.

И вот мы добрались до лета — Земля оказалась в той точке своей орбиты, в которой наклон оси вращения способствует интенсивному освещению солнечными лучами северного полушария планеты. Видна европейская часть России, обращенная к солнцу — его лучи падают на поверхность в направлении близком к перпендикулярному. Это день летнего солнцестояния, который для астрономов является и началом астрономического лета.

По календарю лето наступает 1 июня, но земная атмосфера инертна — она успевает прогреться лишь к июлю месяцу. А в августе, увы, она уже начинает остывать. Хотя даже в октябре еще случаются довольно теплые дни, ведь нередко в наши северные широты залетают ветры из южных стран, принося с собой приятные сюрпризы.

Ведь в южном полушарии нашей планеты сезоны полностью противоположны. Когда к нам приходит осень, по ту сторону экватора наступает весна. А когда у нас сугробы и метель, в Австралии и Аргентине царит жаркое лето.

И все это — благодаря наклону оси вращения нашей планеты — 23,5 градуса.

Будь он чуть меньше, и никакой ярко выраженной смены сезонов на Земле не было бы — всюду была бы примерно одинаковая погода. И если бы при этом жизнь на нашей планете появилась и достигла в своем развитии интеллектуальных высот, это были бы совсем другие — непохожие на нас — существа.

А если бы наклон оси вращения был бы — наоборот — чрезмерно большим, как у планеты Уран?

Тогда одно из полушарий практически полгода освещалось отвесными лучами Солнца, в то время как другое находилось бы полгода в тени. Климат был бы очень жесткий, с высоким контрастом температур — испепеляющая жара сменялась бы лютым холодом, а сокрушающие все на своем пути ветры в короткое межсезонье устремлялись через экватор в противоположное полушарие, порождая чудовищные штормы планетарного масштаба.

Но мы имеем то, что имеем. И — хоть это и удивительно — Вселенная создала для нас очень благоприятные условия. Бывает, что осенью мы грустим из-за затяжных дождей, но наша грусть в полной мере компенсируется мягкостью искрящегося на Солнце снега, весенним щебетанием птиц и летним теплом и благоуханием природы.

В Солнечной системе есть только одна планета, на которой в некоторой степени происходят похожие на земные сезонные изменения. Это планета Марс. И хотя сейчас она непригодна для жизни, но по ряду своих особенностей она похожа на Землю. Сутки на Марсе длятся лишь на полчаса дольше земных, а наклон оси вращения составляет 25 градусов. Благодаря этому на Марсе есть смена сезонов — тают полярные шапки, меняется цвет ряда областей, очевидно под влиянием высвобождения из грунта углекислоты и воды. В атмосфере появляются облака — они, как и на земле состоят из микроскопических кристаллов водяного льда. Температурный амплитуды на Марсе в разы больше земных. И если на Земле между жарким летним днем и морозной зимней ночью может быть разница в 60 градусов (что само по себе уже немало), то на Марсе это будет все 120. Но даже в этом суровом мире холодных красных пустынь летом на экваторе температура может достигать вполне земных +30.

Глядя на Марс в телескопы, изучая его с помощью автоматических станций, мы видим очень много процессов родственных земным. Смена сезонов на красной планете — одна из тех параллелей, которые сближают наши миры. Увидев, как это происходит на Марсе мы можем быть уверены, что причины смены сезонов на Земле мы разгадали правильно.

Теперь на очереди понять, что привело марсианский климат к практически непригодному для жизни состоянию. Это для нас тоже важно, ведь при всей стабильности космических орбит и умеренности солнечной активности, климат на Земле в последние годы заметно меняется. И это уже не только сезонные изменения. Узнать причины этих изменений для человечества очень важно. Без этих знаний мы рискует однажды оказаться в положении гипотетических марсиан, не сумевших сохранить равновесие своего мира.

Но пока мы имеем перед собой два примера — пример равновесия природных процессов на Земле, и пример некогда нарушенного равновесия на Марсе, — нам есть из чего выбирать.

Музыкальное приложение

Времена года — не моя музыкальная тема. И все же у меня есть есть очень осенний альбом, который полон созвучных шелесту рыжей листвы настроений. Я писал его осенью 2015 года, но завершить работу смог только ближе к осени 2020.

Альбом называется «AMBER 2015». Янтарь — очень осенний по смыслу минерал — символ впадания в анабиоз или спячку. Какая-то часть земной жизни засыпает осенью. И отходящие ко мну живые существа не знают, удастся ли им пробудиться. Примерно об этом эта странная музыка.

Но независимо от этих философских раздумий и по-осеннему печальных настроений, в мир обязательно придет весна.

В какие дни года солнце достигает зенита для наблюдателя находящегося на земном экваторе

Подробное решение Параграф Итоговые задания по географии для учащихся 6 класса, авторов Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 2015

Вопрос 1. В состав Солнечной системы входит:

Вопрос 2. Следствием взаимного притяжения Земли и Луны является:

б) возникновение приливов и отливов.

Вопрос 3. Выберите верное утверждение о географических координатах.

г) Значение географической широты изменяется от 0 до 90°.

Вопрос 4. Выберите верное утверждение.

а) Географическая долгота отсчитывается от Гринвичского меридиана. б) Значение географической широты уменьшается от экватора к полюсам.

Вопрос 5. Установите соответствие между датой и положением Солнца.

1) 21 марта – в) Солнце в зените над экватором;

2) 22 июня – а) Солнце в зените над Северным тропиком;

3) 23 сентября – в) Солнце в зените над экватором;

4) 22 декабря – б) Солнце в зените над Южным тропиком.

Вопрос 6. Установите соответствие между особенными днями года и утверждениями, их характеризующими.

1) день весеннего равноденствия – в) оба полушария одинаково освещены;

2) день летнего солнцестояния – б) Северное полушарие получает больше солнечного света и тепла;

3) день осеннего равноденствия – в) оба полушария одинаково освещены;

4) день зимнего солнцестояния – а) в северной полярной области полярная ночь.

Вопрос 7. Установите соответствие между условными линиями на карте и значениями географической широты.

1) Северный тропик – в) 23,5° с. ш.

2) Северный полярный круг – а) 66,5° с. ш.

3) Южный тропик – б) 23,5° ю. ш.

4) Южный полярный круг – г) 66,5° ю. ш.

Вопрос 8. Дополните утверждение.

Количество солнечного тепла и света, поступающего на земную поверхность, уменьшается при движении от экватора к полюсам.

Вопрос 9. Дополните утверждение.

Северный умеренный пояс освещённости на севере ограничен полярным поясом освещенности, а на юге — тропическим поясом освещенности.

Вопрос 10. О каком поясе освещённости говорится в описании?

Данный пояс освещённости в течение всего года получает большое количество солнечного тепла и света. На параллелях, ограничивающих пояс, солнце бывает в зените по одному разу в год, а между данными параллелями — по два.

В какие дни года солнце достигает зенита для наблюдателя находящегося на земном экваторе

5. Эклиптика. Видимое движение Солнца и Луны

В данной местности каждая звезда кульминирует всегда на одной и той же высоте над горизонтом, потому что ее угловое расстояние от полюса мира и от небесного экватора остается неизменным. Солнце же и Луна меняют высоту, на которой они кульминируют. Отсюда можно сделать вывод, что их положение относительно звезд (склонение) изменяется. Мы знаем, что Земля движется вокруг Солнца, а Луна вокруг Земли. Проследим, как меняется вследствие этого положение обоих светил на небе.

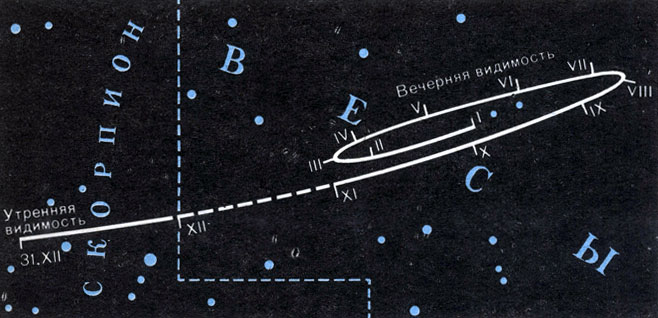

Рис. 17. Эклиптика и небесный экватор

Так как Луна совершает один оборот настречу вращению неба за месяц и потому проходит за сутки не 1°, а примерно 13°, то ее кульминации запаздывают ежесуточно уже не на 4 мин, а на 50 мин.

Определяя высоту Солнца в полдень, заметили, что дважды в году оно бывает на небесном экваторе, в так называемых равноденственных точках. Это происходит в дни весеннего и осеннего равноденствий (около 21 марта и около 23 сентября). Плоскость горизонта делит небесный экватор пополам (рис. 18). Поэтому в дни равноденствий пути Солнца над и под горизонтом равны, следовательно, равны продолжительности дня и ночи.

Каково склонение Солнца в дни равноденствий?

Двигаясь по эклиптике, Солнце 22 июня отходит дальше всего от небесного экватора в сторону северного полюса мира (на 23°27′). В полдень для северного полушария Земли оно выше всего над горизонтом (на эту величину выше небесного экватора, см. рис. 17 и 18). День самый длинный, он называется днем летнего солнцестояния.

Большой круг эклиптики пересекает большой круг небесного кватора под углом 23°27′. На столько же Солнце бывает ниже кватора в день зимнего солнцестояния, 22 декабря (см. рис. 17 и 18). Таким образом, в этот день высота Солнца в верхней кульминации уменьшается по сравнению с 22 июня на 46°54′, и день самый короткий. (Из курса физической географии вы знаете, что различия в условиях освещения и нагревания Земли Солнцем определяют ее климатические пояса и смену времен года.)

Обожествление Солнца в древности породило мифы, описывающие периодически повторяющиеся события «рождения», «воскресения» «бога-Солнца» в течение года: умирание природы зимой, ее возрождение весной и т. п. Христианские праздники носят в себе следы культа Солнца.

Понятно, что в полночь верхнюю кульминацию проходит зодиакальное созвездие, противоположное тому, в котором находится Солнце. Например, в марте Солнце проходит по созвездию Рыб, а в полночь кульминирует созвездие Девы.

Итак, мы убедились, что видимое движение Луны, которая обращается вокруг Земли, и Солнца, вокруг которого обращается Земля, обнаруживается и описывается одинаково. И на основе только этих наблюдений нельзя решить, движется ли Солнце вокруг Земли или Земля вокруг него.

Планеты перемещаются на фоне звездного неба более сложным образом. Они движутся то в одну, то в другую сторону, иногда медленно выписывая петли (рис. 19). Это обусловлено сочетанием их истинного движения с движением Земли. На звездном небе планеты (в переводе с древнегреческого «блуждающие») не занимают постоянного места, так же как Луна и Солнце. Поэтому на карте звездного неба положение Солнца, Луны и планет можно указать лишь для определенного момента.

Рис. 19. Пример видимого пути планеты по небу за год

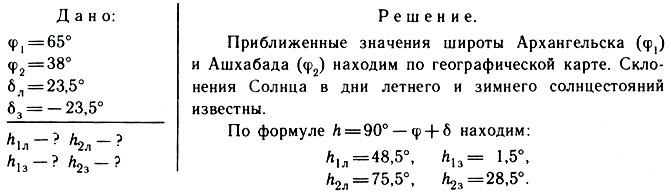

Пример решения задачи

Задача. Определите полуденную высоту Солнца в Архангельске и в Ашхабаде в дни летнего и зимнего солнцестояния.

Обратите внимание на то, как связана разность полуденных высот Солнца в дни солнцестояний (для каждого города) с различием его склонения в эти даты.

Сравните различие высоты Солнца в один и тот же день в этих двух городах с разностью их географических широт. Сделайте вывод.

Как, зная в день летнего солнцестояния высоту Солнца в полдень в одном из городов, можно вычислить его высоту в другом городе?

Упражнение 4

1. На какой географической широте Солнце в день летнего солнцестояния кульминирует в зените?

2. В какие дни года Солнце достигает зенита для наблюдателя, находящегося на земном экваторе?

3. Определите географическую широту пункта, в котором в день зимнего солнцестояния кульминация Солнца происходит в точке юга.

Задание 3

1. Найдите 12 зодиакальных созвездий на звездной карте. Пользуясь подвижной картой звездного неба, определите, какие из них будут видны над горизонтом в вечер наблюдения.

2. По «Школьному астрономическому календарю» найдите координаты планет в данное время и определите по карте, в каком созвездии они находятся. Найдите их вечером на небе.