в каких военно политических блоках на сегодняшний день состоит рф

Страны, входящие в военно-политические блоки

Страны, входящие в военные блоки, обеспечивают безопасность на подведомственных территориях. Это достигается благодаря большому количеству каналов связи и объединению политических лидеров.

Первые коалиции держав

Военные блоки — понятие далеко не новое. Еще до нашей эры государства Древнего мира объединялись для борьбы с общими врагами.

В средине 600-х годов до н. э. между Спартой и другими древнегреческими полисами было заключено соглашение о сотрудничестве. Союз стал называться Пелопоннесским. Данный блок славился тем, что просуществовал целых два века.

Спартанцы решили заключить союз с целью получения лидерства в своем регионе. Племена илотов готовились к крупному восстанию, что угрожало Спарте. Союзники помогли избежать раскола державы.

В то же время другие полисы ощущали себя в безопасности, имея поддержку сильной армии спартанцев. В случае нападения врагов 2/3 армии отправлялось воевать, но командование осуществляли воины Спарты.

Главным достижением союза была победа в Пелопонесской войне, которая продлилась 27 лет.

В этот период география блока была расширена. Было образовано общегреческое объединение во главе со Спартой.

Пелопонесский союз распался в 362 году до н. э. после поражения от города Фив.

Фокидский союз существовал в V–II вв. до н. э. В объединении не было доминирующей стороны. Крупнейшим древнегреческим городом союза была Элатея.

Насчитывалось свыше восьми сотрудничающих городов. Перестал существовать союз в 146 году до н. э. Греческие объединения постепенно захватили римляне.

Греко-персидская война, которая шла в V веке до н. э., привела к организации Делосского союза. Он был создан для морской безопасности греческих краев, до этого не было морских объединений.

Афиняне считали себя выше своих союзников, облагали большими налогами и жестоко обращались с их жителями. Поэтому союз долго не просуществовал. Сотрудничество длилось с 477 по 426 г. до н. э.

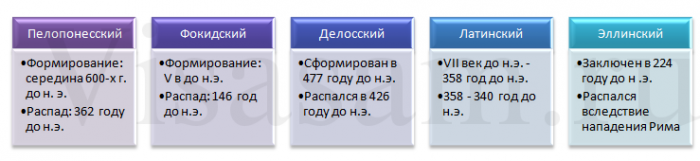

Хронология первых коалиций

Латинский союз насчитывал свыше 30 римских общин. Их объединяли не только войны. Древние жители праздновали общие религиозные праздники, имели общий уклад жизни. Столицами данного союза были Альба-Лонга и Рим.

Жители латинских городов объединялись дважды. Первоначально союз существовал с VII века до 358 года до н.э. А второй раз с 358 до 340 года до н.э.

В 337 году до н. э. король Филипп II Македонский победил объединенное войско Фив и Афин и получил власть над регионом. Новый союз был назван Коринфским. Целью создания была защита от неприятелей.

В Коринфе проходило регулярное собрание представителей городов. В случае нападения Филипп II был главнокомандующим армией.

Крупнейшим объединением Древнего мира по праву считается Эллинский союз. Был заключен в 224 году до н. э. География членов соглашения впечатляет. Туда входили Македония, Фессалия, Эпир, Акарнания, Беотия, Фокида, Локрида и города Ахейского союза.

Союзники не могли вести внешнюю политику. В то же время границы и влияние каждого члена не должны были изменяться. Во многом управляющей стороной служил Ахейский союз.

Группа представителей решала, с кем воевать и как отвечать на атаки. Эллинский союз раскололся вследствие нападения Рима на Македонию. После войны весь Балканский полуостров отошел к римлянам.

Средневековые союзы

Как и в древнее время, в Средневековье организовывались политические блоки. Если союзы древности обычно возникали в Греции, то спустя много лет объединялись разные страны Европы. В то время уже не было городов-государств, поэтому военные блоки занимали большую часть территории.

Средневековые союзы и их параметры

Одним из самых известных союзов того времени является Кёльнская конфедерация. Она была создана в 1368 году.

В конце XIV века был заключен союз между Данией, Норвегией и Швецией. Он назывался Кальмарской унией. Управление странами взял на себя датский король.

Союзникам не слишком нравилось кому-то подчиняться, но права автономий соблюдались. Конфликт Швеции и Дании привел к распаду огромного государства в 1523 году.

В средине ХII века был организован Германский союз, известный также как Ганзейский. В него входило 130 городов северо-западной части Европейского континента. Кроме того, еще около 3000 населенных пунктов подчинялось Ганзе.

Многие города были портовыми, поэтому цель союза была не только в объединении военных сил, но и в свободных торговых отношениях. Управление вели купцы, имевшие рыцарские ордена. Союз прекратил свое существование в XVII веке.

Союзы Нового времени

Немало военных блоков организовалось с XVI столетия.

Союзы нового времени

Современная история

Одним из самых известных соглашений ХХ века является Антикоминтерновский пакт. Был заключен в 1936 году между фашисткой Германией и Японской империей для совместной борьбы против коммунизма.

Год за годом к Антикоминтерновскому пакту присоединялись другие мировые державы, такие как Италия, Венгрия, Испания, Финляндия, Румыния, Болгария, Хорватия, Дания, Сальвадор и Словакия.

Страны должны были принимать совместные решения в случае агрессии со стороны красных. Партнеры предупреждали друг друга о надвигающейся опасности. Время от времени собирался конгресс для обсуждения целей блока.

Соглашение заключалось на несколько лет. Союз действовал до капитуляции Германии во Второй мировой войне.

Эта война содействовала организации противоборствующего союза – Антигитлеровской коалиции. Участники вели совместную войну против Третьего рейха и его союзников.

Первоначально в нее входили Польша, Великобритания и Франция. Позднее вошли Советский Союз, США и Китай. В 1942 году против фашизма уже боролись 26 стран, а к окончанию войны союз поддержали 53 государства.

С 1948 по 2011 год функционировал Западноевропейский союз. Целью было создание единого военного блока для всей Европы. Союз насчитывал 28 стран.

Члены могли иметь статус наблюдателя, члена, ассоциированного члена, ассоциированного партнера. Однако со временем функцию союза стал исполнять ЕС.

В 1949 году появился новый военно-политический блок — Организация Североатлантического договора, Североатлантический Альянс (более известен как НАТО). Первоначально союз создавался, чтобы защитить Европу от советского влияния.

В первый состав НАТО входило 12 стран, а сейчас их уже 29. Организацию поддерживают большинство стран Европы и США с Канадой.

Прежде всего, НАТО рассматривает вопросы безопасности. Цель организации — урегулирование военных конфликтов, на какой бы территории ни происходила агрессия. Страны НАТО тратят 70 % от всемирных расходов на военные потребности.

До 1991 года функционировал союз Организация Варшавского договора. Была создана в ответ на объединение НАТО. Членами союза являлись Албания, Болгария, Венгрия, Польша, ГДР, Румыния, СССР и Чехословакия.

После распада Советского Союза и последовавших перемен в Восточной Европе ОВД перестала существовать.

С 1955 до 1977 существовала Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). В военный блок входили такие страны: Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Пакистан, США, Таиланд, Филиппины, Франция.

Подробно о военных блоках Европы разъясняется в видео.

Ныне действующие военные блоки

На сегодняшний день страны продолжают объединяться с целью обезопасить себя. География НАТО с каждым годом расширяется.

Крупные международные военные блоки

Военно-политический блок АНЗЮС заботится о трех странах: США, Новой Зеландии и Австралии.

Россия, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Беларусь объединены Организацией Договора о коллективной безопасности.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) включает в себя несколько стран Азии: Китай, Россию, Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан.

Выше перечислены крупные международные военные блоки стран. В мире есть также несколько региональных объединений.

Образован военно-политический блок Антанта

(18) 31 августа 1907 года завершился процесс оформления военно-политического блока России, Великобритании и Франции, ставшего одной из противоборствующих сторон в Первой мировой войне, известного как Антанта.

Формирование военно-политических альянсов происходило и ранее, но Франко-прусская война 1870-1871 годов серьёзно изменила баланс сил в Европе. Победа Пруссии завершила объединение разрозненных германских государств в Германскую империю, создание которой было провозглашено прусским королём Вильгельмом I и канцлером Бисмарком (он и был собственно идеологом и двигателем процесса объединения германских земель) в январе 1871 года.

Авторитет Франции, как сильнейшей в военном отношении европейской державы, был серьёзно подорван. Растущее влияние Германии в Европе и колониальном пространстве неизбежно становилось камнем преткновения в её отношениях с Великобританией. Балканы становились местом столкновения интересов Российской империи и Австро-Венгрии, а Ближний Восток и Средняя Азия – Великобритании и России. К этому следует добавить и растущие реваншистские настроения во французском обществе после поражения в войне с Пруссией.

Жёсткое экономическое и политическое противостояние наряду с набиравшей обороты гонкой вооружений (особенно гонкой военно-морских сил между Англией и Германией), в конце концов, должны были вылиться в крупное военное противостояние, которое и разразилось в 1914 году, войдя в историю, как Первая мировая война.

Предчувствуя рост противоречий между европейскими державами, первый шаг на пути формирования военно-политических блоков сделал канцлер Германии Отто фон Бисмарк. В 1879 году был заключён Австро-германский союз, положивший начало образованию блока, известного как Тройственный союз или Союз Центральных держав. Он сложился в 1882 году после присоединения к Союзу Германии и Австро-Венгрии Италии, у которой обострились отношения с Францией.

Сознавая опасность, исходящую от образовавшейся и быстро набирающей силу Германской империи, а также в противовес Тройственному союзу, Франция начала искать возможных союзников, гарантировавших поддержку на случай войны с Германией. Аналогичную поддержку оказала бы своему союзнику и Франция. На этом фоне в 1891 году был создан Франко-русский союз, ставший началом для формирования блока Антанта. Этот Союз был подкреплен дополнительными секретными конвенциями и договорами, подписанными между странами в 1892-1893 годах.

Рост противоречий и отрытое соперничество между Германией и Великобританией вынуждали последнюю также искать союзников на случай военного конфликта. Первым таким союзником стала Франция. Этот союз, известный как англо-французское соглашение, был подписан в 1904 году. Он получил название Антанта (от французского «l’Entente cordiale» – сердечное согласие). Подписав соглашение, Англия и Франция разграничили свои колониальные интересы и притязания, решив многие спорные вопросы.

Окончательное оформление Антанты произошло (18) 31 августа 1907 года, когда в Санкт-Петербурге было подписано англо-русское соглашение. По условиям этого документа Великобритания и Российская империя разграничили свои интересы на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Фактическое существование Антанта прекратила после Первой мировой войны с началом работы Лиги Наций.

Крупнейшие военные и политические организации мира

Военно-политические блоки

Самые масштабные объединения государств в военно-политические блоки происходили на фоне Первой и Второй мировых войн, в период Холодной войны, а также в связи с распадом СССР. Антанта была создана в противовес Центральным державам во время Первой мировой войны; Коминтерн был призван объединить коммунистов всего мира; антигитлеровская коалиция противостояла странам «Оси» во время Второй мировой войны; Организация Объединённых Наций была создана как гарант справедливого миропорядка и недопущения повторения Мировой войны; Организация Варшавского договора стала ответом на создание НАТО в эпоху противостояния СССР и США; после распада СССР ряд бывших советских республик объединились в СНГ; для защиты Содружества от внешних угроз была создана ОДКБ.

Антанта

Антанта — военно-политический блок России, Франции и Великобритании, созданный в противовес «Тройственному союзу» Германии, Австро-Венгрии и Италии. Окончательно сложился в 1907 году и объединил в ходе Первой мировой войны (1914-1918) против коалиции Центральных держав более 20 стран включая США. После Октябрьской революции 1917 года члены Антанты приняли решение о поддержке сил, не признавших власть Советов в России. Интервенция Антанты в Россию ограничилась незначительным военным присутствием. Активная материальная и экономическая помощь Белому движению продолжалась до заключения Версальского мира, оформившего поражение Германии в войне. После чего помощь западных союзников Белому движению постепенно прекратилась.

Центральные державы

Центральные державы (Четверной союз) — военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарии, противостоявших странам Антанты и их союзникам в Первой мировой войне 1914—1918 гг. Центральными державы назывались потому, что страны-основатели этого блока (Германия и Австро-Венгрия) располагались в центре Европы. Предшественником блока Центральных держав был Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии. Во время Первой мировой войны к союзу присоединились Османская империя (1914) и Болгария (1915). В 1915 году Италия перешла на сторону Антанты. Блок Центральных держав прекратил своё существование с поражением в Первой мировой войне осенью 1918 г. В результате войны Австро-Венгрия и Османская империя распались.

Коминтерн

Коммунистический интернационал (Коминтерн, III Интернационал) — международная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран в 1919-1943 гг. Основан 2 марта 1919 г. по инициативе РКП(б) и её руководителя В. И. Ленина для развития и распространения идей революционного интернационального социализма, в противовес II Интернационалу, разрыв с которым был вызван различием позиций относительно Первой мировой войны и Октябрьской революции в России. В 30-х годах многие деятели Коминтерна оказавшиеся в СССР были репрессированы. Коминтерн был формально распущен 15 мая 1943 года. Роспуск Коминтерна фактически являлся требованием союзников для открытия второго фронта. Вместо Коминтерна после войны был образован Коминформ.

Лига Наций

Лига Наций — международная организация, основанная в 1920 г., после окончания Первой мировой войны. Основателями организации выступили Великобритания, Италия, Франция и Япония. В 1920-1946 гг. в общей сложности 63 страны стали членами Лиги. Целями Лиги провозглашались разоружение, предотвращение войн, обеспечение всеобщей безопасности, урегулирование споров между странами, улучшение качества жизни на планете. Лигой Наций были достигнуты успехи в социальной, гуманитарной и др. областях, однако она не смогла предпринять действенных мер по обеспечению международной безопасности на кануне Второй мировой войны. Лига Наций прекратила своё существование 20 апреля 1946 г. по решению участников Генеральной Ассамблеи. Все полномочия были переданы в ООН.

Страны «оси»

Страны «оси» (по термину «ось: Берлин — Рим — Токио»), известные как нацистский блок, гитлеровская коалиция, — агрессивный военный и экономический союз Германии, Италии, Японии и других государств, которому противостояла во время Второй мировой войны антигитлеровская коалиция. Союз стран «оси» полностью оформился 27 сентября 1940 года, когда Германия, Италия и Япония подписали Тройственный пакт о разграничении зон влияния при установлении «нового порядка» и военной взаимопомощи. Позднее к пакту присоединились Венгрия, Румыния, Болгария и Таиланд, а также марионеточные государства, созданные Германией и Японией. После свержения режима Муссолини в 1943 году Италия капитулировала. В 1945 году капитулировали Германия (с 8 на 9 мая) и Япония (2 сентября).

Антигитлеровская коалиция

Антигитлеровская коалиция — объединение государств и народов, сражавшихся во Второй мировой войне 1939-1945 гг. против стран нацистского блока, иначе называемых странами «оси» — Германии, Италии, Японии и их союзников. Предшественницей антигитлеровской коалиции была коалиция «Западных союзников», сложившаяся после вторжения Германии в Польшу в 1939 г. и вступления в войну Великобритании, Франции и др. СССР вошёл в коалицию после нападения Германии в 1941 г. После нападения Японии на США в 1941 г. к коалиции присоединились США и Китай. По программе ленд-лиза США оказали СССР и др. воюющим странам значительную военную и экономическую помощь. Коалиция оказала большое влияние на послевоенное мироустройство, на её основе была создана ООН.

Организация Объединённых Наций

Организация Объединённых Наций (ООН) — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами. ООН официально существует с 24 октября 1945 г. Основы её деятельности были разработаны в годы Второй мировой войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции. Членами ООН являются большинство стран мира. Главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности несёт Совет Безопасности ООН, состоящий из 5 постоянных (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай) и 10 непостоянных членов. В целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путём совместных операций действуют миротворческие силы ООН.

Лига арабских государств

Лига арабских государств (ЛАГ) — межправительственная региональная организация, объединяющая арабские (а также некоторые дружественные неарабские) государства. Создана 22 марта 1945 г. в Каире на конференции арабских государств. Согласно уставу ЛАГ, целью организации является укрепление связей и сотрудничества между странами-членами, координация их политической деятельности, защита суверенитета. Высшим органом организации является Совет Лиги, в котором каждое из государств-членов имеет один голос. Штаб-квартира Лиги находится в Каире. Внутри Лиги существуют ряд серьёзных разногласий: по вопросу отношений с Израилем и Ираном; в оценке военного вторжения сил западной коалиции в Ирак (2003) и Ливию (2011); в оценке событий т.н. Арабской весны 2010-2011 гг.

НАТО — Организация Североатлантического договора (NATO — North Atlantic Treaty Organization) — военно-политический блок основанный 4 апреля 1949 г. в США с целью защиты Европы от советского влияния. Первыми членами НАТО стали США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Одной из главных целей НАТО заявлено обеспечение сдерживания агрессии в отношении государств-членов НАТО или защиты от неё. Во время Холодной войны НАТО была ориентирована на противодействие СССР и Организации Варшавского договора. Войска НАТО участвовали в конфликтах в Ираке (1991, 2003-2011), Югославии (1999-2003), Афганистане (2001-2014) и др. В 2016 г. сдерживание России было официально провозглашено новой миссией НАТО.

Организация Варшавского договора

Организация Варшавского договора (ОВД) — военно-политический союз социалистических стран Европы, созданный на основе и в соответствии с Варшавским Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Заключён Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией 14 мая 1955 г. в Варшаве в целях обеспечения своей безопасности и поддержания мира в Европе. Кроме того, заключение договора явилось ответной мерой на создание НАТО и присоединение к этому блоку ФРГ. В рамках ОВД осуществлялись совместные учения и маневры. В августе 1968 г. в рамках операции «Дунай» войска ОВД использовались для смещения политического руководства в Чехословакии. 1 июля 1991 г. в Праге был подписан протокол о прекращении действия Варшавского Договора.

Содружество Независимых Государств

Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная межгосударственная организация, включающая в себя часть бывших республик СССР. Соглашение о создании СНГ подписано 8 декабря 1991 г. руководителями Белоруссии, России и Украины (Беловержские соглашения). В настоящее время членами СНГ являются: Россия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Кыргызстан, Азербайджан, Молдова, Туркменистан (ассоциированный член). Основные цели СНГ — формирование общего экономического пространства; свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной и иных областях. СНГ имеет статус наблюдателя в ООН. Высшим органом организации является Совет глав государств СНГ.

Организация Договора о коллективной безопасности

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация, учреждённая 14 мая 2002 г. с целью защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, объединившая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 г. подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте. Задачей ОДКБ является защита интересов стран-участниц договора совместными усилиями армий и др. подразделений от внешних агрессоров, международных террористов, а также от масштабных природных катастроф. В рамках ОДКБ функционируют Коллективные силы оперативного реагирования, силы быстрого развёртывания и миротворческие силы.

Россия в системе военно-политических отношений в мире

Современный этап мирового развития характеризуется острейшими социально-экономическими конфликтами и политическими противоречиями. Несмотря на то что проблема глобальной и региональной безопасности все больше смещается к вопросам политическим, финансово-экономическим, этнонациональным, демографическим и т.д., роль военной силы по-прежнему остается эффективным сдерживающим фактором в стабилизации международных отношений.

Современную военно-политическую ситуацию в мире можно охарактеризовать следующими основными тенденциями.

этническая нестабильность; деятельность радикальных религиозных сообществ и группировок; наркоторговля; организованная преступность.

Со всеми этими проявлениями невозможно эффективно бороться в рамках отдельных государств. Поэтому в мире повышается важность международного сотрудничества силовых структур, включая спецслужбы и вооруженные силы.

ВО-ВТОРЫХ, становится реальностью осуществление международных операций по применению силы вне традиционных военно-политических организаций. Военная сила все чаще применяется в рамках коалиций, сформированных на временной основе. Россия же выступает за строгое соблюдение норм международного права и будет вступать в подобные коалиции только в том случае, если этого потребуют ее внешнеполитические интересы.

В-ТРЕТЬИХ, происходит дальнейшая экономизация внешнеполитических приоритетов государств. Экономические интересы становятся более важными по сравнению с политическими и военно-политическими. Кроме того, возникает более сложное сочетание экономических интересов отдельных государств и интересов крупных транснациональных компаний. В результате существенно изменилось понимание условий для применения вооруженной силы. Если раньше основанием для этого чаще всего служило наличие прямой военной угрозы безопасности или интересам того или иного государства, то сейчас военная сила все чаще применяется для обеспечения экономических интересов той или иной страны, что объективно расширяет сферу ее внешнеполитической востребованности.

Сегодня государства СНГ в силу их геополитического положения оказались на переднем крае борьбы с международным терроризмом, что подтверждают события на Северном Кавказе и в Центрально-Азиатском регионе. Ситуация может значительно осложниться в связи с крахом далеко идущих планов экстремистов на Северном Кавказе и сосредоточении основных сил джихада на Центрально-Азиатском направлении. Это не виртуальные сценарии, а вполне конкретные замыслы радикальной «перекройки» политической карты целого региона.

В-ПЯТЫХ, существенно повысилось значение негосударственных участников системы международных отношений для определения характера внешнеполитических приоритетов различных государств мира. Неправительственные организации, международные движения и сообщества, межгосударственные организации и неформальные «клубы» оказывают широкое, порой противоречивое воздействие на политику отдельных государств. Россия стремится к активному участию в основных межгосударственных и международных организациях для обеспечения различных аспектов своих внешнеполитических интересов и интересов в сфере безопасности.

Анализ военно-политической ситуации в мире позволяет сделать вывод, что для России существуют реальные угрозы ее национальным интересам: внешние, внутренние и трансграничные.

К внешним угрозам относятся:

— развертывание группировок сил и средств, имеющих цель военного нападения на Россию или ее союзников;

— территориальные претензии к Российской Федерации, угроза политического или силового отторжения от России отдельных ее территорий;

— вмешательство во внутренние дела Российской Федерации организаций, поддерживаемых иностранными государствами;

— демонстрация военной силы вблизи границ России, проведение учений с провокационными целями;

— наличие вблизи границ Российской Федерации или границ ее союзников очагов вооруженных конфликтов, угрожающих их безопасности;

— нестабильность, слабость государственных институтов в приграничных странах;

наращивание группировок войск, ведущее к нарушению сложившегося баланса сил вблизи границ Российской Федерации или границ ее союзников и прилегающих к их территории морских водах;

— расширение военных блоков и союзов в ущерб военной безопасности России или ее союзников;

— ввод иностранных войск (без согласия Российской Федерации и санкции Совета Безопасности ООН) на территории сопредельных и дружественных Российской Федерации государств;

— вооруженные провокации, включая нападения на военные объекты Российской Федерации, расположенные на территории зарубежных государств, а также на объекты и сооружения на государственной границе Российской Федерации или границах ее союзников;

— действия, затрудняющие доступ России к стратегически важным транспортным коммуникациям;

— дискриминация, подавление прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации в зарубежных государствах;

К внутренним угрозам относятся:

— попытки насильственного изменения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России;

— планирование, подготовка и осуществление действий по нарушению и дезорганизации функционирования органов государственной власти и управления, нападений на государственные, народнохозяйственные, военные объекты, объекты жизнеобеспечения и информационной инфраструктуры;

— создание, оснащение, подготовка и функционирование незаконных вооруженных формирований;

-широкомасштабная деятельность организованной преступности, угрожающая политической стабильности в масштабах субъекта Российской Федерации;

— деятельность сепаратистских и радикальных религиозно-националистических движений в Российской Федерации.

К понятию трансграничные угрозы относятся политические, военно-политические или силовые угрозы интересам и безопасности Российской Федерации, которые совмещают в себе черты внутренних и внешних угроз. Будучи по форме проявления внутренними, по своей сути (источники возникновения и стимуляции, возможные участники и т. д.) являются внешними.

К таким угрозам относятся:

— создание, оснащение, обеспечение и подготовка на территории других государств вооруженных формирований и групп с целью их переброски для действий на территории Российской Федерации или территориях ее союзников;

— деятельность прямо или косвенно поддерживающихся из-за рубежа подрывных сепаратистских, национальных или религиозных экстремистских группировок, направленная на подрыв конституционного строя РФ, создание угрозы территориальной целостности государства и безопасности ее граждан;

— трансграничная преступность, включающая контрабандную и иную противозаконную деятельность в масштабах, угрожающих военно-политической безопасности Российской Федерации или стабильности на территории союзников России;

— ведение враждебных по отношению к Российской Федерации и ее союзникам информационных (информационно-технических, информационно-психологических и т.д.) действий;

— деятельность международных террористических организаций;

— деятельность наркобизнеса, создающая угрозу транспортировке наркотиков на территорию РФ, или использование территории России для транспортировки наркотиков в другие страны.

Нейтрализация внешних угроз, а также участие в нейтрализации внутренних и трансграничных угроз является задачей Российских Вооруженных Сил и осуществляется совместно с другими силовыми структурами, а также с соответствующими органами стран — союзников РФ.

Действия по пресечению такого рода угроз осуществляются с учетом положений международного и гуманитарного права, исходя из интересов национальной безопасности России и ее законодательства. Учитывая изменения геополитической обстановки в мире, необходимо констатировать, что обеспечение безопасности России только за счет политических возможностей (членство в международных организациях, партнерские отношения, возможности влияния) не является эффективным.

Сильная, профессиональная и хорошо вооруженная армия необходима нам для благополучного и мирного развития страны. Она должна быть способна защитить Россию и ее союзников, а также эффективно взаимодействовать с вооруженными силами других стран в рамках борьбы с общими угрозами.

В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, для вооруженной зашиты целостности и неприкосновенности территории России, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Более детально задачи Вооруженных Сил определены Военной доктриной Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 706 от 21 апреля 2000 г.:

1. В вооруженных конфликтах и локальных войнах перед Вооруженными Силами Российской Федерации стоит задача локализации очага напряженности и прекращения военных действий на возможно более ранней стадии в интересах создания предпосылок для урегулирования конфликта мирными средствами на условиях, отвечающих интересам Российской Федерации. Вооруженные конфликты и локальные войны могут при определенных условиях перерасти в крупномасштабную войну. При необходимости Вооруженные Силы Российской Федерации будут развернуты для применения всех имеющихся у них сил и средств.

Для предотвращения войн и вооруженных конфликтов и обеспечения сдерживания агрессоров от развязывания любых войн на Вооруженные Силы Российской Федерации возлагаются следующие задачи:

— своевременное вскрытие совместно с силами и средствами других федеральных органов исполнительной власти готовящегося вооруженного нападения или угрожающего развития ситуации и предупреждение о них высшего руководства государства;

— поддержание состава и состояния стратегических ядерных сил на уровне, обеспечивающем гарантированное нанесение заданного ущерба агрессору в любых условиях;

— поддержание боевого потенциала группировок войск общего назначения мирного времени на уровне, обеспечивающем отражение агрессии локального (регионального) масштаба;

— обеспечение в рамках государственных мероприятий по переводу страны с мирного на военное положение стратегического развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации;

— охрана государственной границы в воздушном пространстве и в подводной среде.

2. Отдельные формирования Вооруженных Сил Российской Федерации могут привлекаться для ликвидации внутренних вооруженных конфликтов, которые угрожают жизненно важным интересам Российской Федерации и могут быть использованы как повод для вмешательства других государств в ее внутренние дела. Задачей применения войск и сил, привлекаемых для локализации и пресечения таких конфликтов, являются скорейшая нормализация обстановки, пресечение вооруженных столкновений и разъединение противоборствующих сторон, а также зашита стратегически важных объектов.

3. При участии в операциях по поддержанию мира, проводимых по решению Совета Безопасности ООН или в соответствии с международными обязательствами России, на контингент ее Вооруженных Сил могут возлагаться следующие задачи:

— разъединение вооруженных группировок конфликтующих сторон;

— обеспечение доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и ее эвакуации из зоны конфликта;

— блокирование района конфликта с целью обеспечения выполнения санкций, принятых международным сообществом.

С учетом изменившейся ситуации в мире и появлением новых угроз безопасности России изменились и задачи, которые возлагаются на Вооруженные Силы Российской Федерации. Их можно структурировать по четырем основным направлениям:

1. Сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности или интересам Российской Федерации.

2. Обеспечение экономических и политических интересов Российской Федерации.

3. Осуществление силовых операций мирного времени.

4. Применение военной силы.

Особенности развития военно-политической обстановки в мире обуславливают возможность перерастания выполнения одной задачи в другую, поскольку наиболее проблемные, с точки зрения безопасности РФ, военно-политические ситуации носят комплексный и многоплановый характер.

Характер задач, стоящих перед Вооруженными Силами России с учетом особенностей вооруженных конфликтов и войн, в которые они могут быть вовлечены, требует формулирования новых к ним подходов.

Основные приоритеты строительства Вооруженных Сил РФ определяются характером задач в сфере национальной безопасности и геополитическими приоритетами развития страны. Можно говорить о существовании нескольких принципиальных требований к Вооруженным Силам Российской Федерации, которые будут определять основные параметры военного строительства:

— способность осуществить стратегическое сдерживание;

— высокая степень укомплектованности хорошо обученным и подготовленным личным составом;

— высокая техническая оснащенность и ресурсообеспеченность.

Реализация этих требований позволяет выбрать приоритеты реформирования и укрепления Вооруженных Сил РФ в настоящее время и в перспективе. К основным из них можно отнести:

1. Сохранение потенциала Стратегических сил сдерживания.

2. Наращивание количества соединений и частей постоянной готовности и формирование на их основе группировок войск.

3. Совершенствование оперативной (боевой) подготовки войск (сил).

4. Совершенствование системы комплектования Вооруженных Сил.

5. Выполнение программы модернизации вооружения, военной и специальной техники и поддержание их в состоянии боеготовности.

6. Совершенствование военной науки и военного образования.

7. Совершенствование систем социального обеспечения военнослужащих, воспитания и морально-психологической подготовки.

Конечной целью этих мероприятий являются ликвидация дублирующих звеньев и обеспечение в случае необходимости комплексного применения Вооруженных Сил и воинских формирований силовых министерств и ведомств РФ.

Из вышеизложенного можно сделать вывод:

1. Несмотря на позитивные перемены е международной обстановке, резкое сокращение военного противостояния между государствами, военно-политическая обстановка в мире остается сложной и противоречивой.

2. Россия в силу геополитического положения остро ощущает на себе воздействие негативных факторов и особенностей современной военно-политической обстановки.