в первые же дни войны была объявлена тотальная демобилизация

Презентация была опубликована 8 лет назад пользователемЗахар Карпушин

Похожие презентации

Презентация по предмету «Русский язык, Литература, Чтение» на тему: «Подготовка к ЕГЭ Часть 1. А 2. (Лексические нормы) Подготовила учитель русского языка и литературы высшей категории МОУ СОШ 2 г.о.Звенигород Кузьмина Виктория.». Скачать бесплатно и без регистрации. — Транскрипт:

1 Подготовка к ЕГЭ Часть 1. А 2. (Лексические нормы) Подготовила учитель русского языка и литературы высшей категории МОУ СОШ 2 г.о.Звенигород Кузьмина Виктория Юрьевна

2 Правильность и точность словоупотребления Употребляя слово, нужно хорошо знать его значение, сочетательные возможности, временнУю приуроченность и стилистическую окраску, понимать, выражает ли оно отношение к высказываемому и каково это отношение.

3 Найдите лексические ошибки 1. Зал был освещён красивыми плафонами, закреплёнными на потолке. (плафон не светильник, а только часть его, абажур) 2. Большое сборище видных учёных… (слово сборище имеет негативный оттенок, неуместный в данном случае) 3. Его крепостной слуга был одет в рваную дублёнку. (слово дублёнка появилось только во второй половине XX века и обозначало далеко не крестьянскую одежду)

4 Различайте оттенки близких по значению слов или смежных понятий МОЖНОНЕЛЬЗЯ быть свидетелем происшествия быть свидетелем премьеры в театре поднять бокалподнять тост или выпить тост за именинника расширить кругозорувеличить и улучшить кругозор

5 Исправьте ошибки 1.В первые же дни войны было объявлена тотальная демобилизация. 2.Артикуляция у этого старинного струнного инструмента прекрасная, звук чистый и нежный. 3.К террористам были посланы парламентарии – старики из местных деревень – с предложением отпустить взятых в заложники женщин и детей.

7 Паронимы Паронимами называют слова, имеющие сходство в морфологическом составе, а следовательно, в звучании, но различающиеся по значению. Паронимы – один из источников речевых ошибок: смешения и образования словосочетаний типа следующих: одену пальто, бродяжий цирк, бродячий посох и т.д.

9 Употребите нужное определение с каждым существительным бывший былой авторитет, артист, величие, военный, времена, годы, друг, могущество, слава гигиенический гигиеничный меры, мероприятия, навыки, средства, одежда, условия труда, помещение, жилищные условия, требования, правила гуманистический гуманный закон, идеалы, культура, книга, принципы, традиции, отношение, обращение, профессия жилищный жилой вопрос, дом, законодательство, квартал, комиссия, комната, помещение, проблемы, строительство, условия

10 Проверь себя бывший артист, бывший военный, бывший друг былой авторитет, былое величие, былые времена, былые годы, былое могущество, былая слава гигиенические меры, гигиенические мероприятия, гигиенические навыки, гигиенические средства, гигиенические требования, гигиенические правила гигиеничная одежда, гигиеничные жилищные условия, гигиеничные условия труда, гигиеничное помещение гуманистические идеалы, гуманистическая культура, гуманистические принципы, гуманистические традиции гуманный закон, гуманная книга, гуманное отношение, гуманное обращение, гуманная профессия жилой квартал, жилая комната, жилое помещение, жилой дом жилищный вопрос, жилищное законодательство, жилищная комиссия, жилищные проблемы, жилищное строительство, жилищные условия

11 Плеоназм Этот термин связан с греческим словом «излишество» и означает употребление в речи близких по смыслу, а потому логически лишних слов. Это могут быть два русских слова: в мае месяце, главная суть, познакомиться в первый раз, повторно переизбрать. Нередко русское слово соединяется с заимствованным: памятный сувенир, свободная вакансия, промышленная индустрия, своя автобиография.

12 Тавтология Представляет собой повтор в пределах предложения одного и того же слова или родственных слов: облокотиться на локоть, рассказчик рассказал, ответил в ответ, у нас в гостях гости, понизиться ниже, отметить различительные отличия.

13 Речевая недостаточность Ошибка, противоположная по характеру первым двум: в речи пропущены слова, которые необходимы по смыслу и для построения структуры. Примером могут служить следующие предложения: «На консультацию должен придти, кто ещё не сдал зачёта по физике», «Необходимо обратить также на проблему организации досуга школьников».

14 Объясните характер ошибки 1.Он возвратил книгу обратно в библиотеку, даже не прочитав её. Он возвратил книгу в библиотеку, даже не прочитав её. 2. Мы стали свидетелями странного парадокса. Мы стали свидетелями парадокса. 3. Я отдаю отчёт, что победу одержать будет нелегко. Я отдаю себе отчёт в том, что победу одержать будет нелегко.

15 Ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов 1.Замена одного из слов во фразеологизме паронимом: Он смутился и вошёл в себя (вместо: Он ушёл в себя). 2.Отход от грамматической формы, закреплённой традицией: Остаётся тайной, как такую махину смогли воздвигнуть четыре человека, пусть даже семи пядей во лбах и косых саженях в плечах. 3.Соединение элементов различных фразеологизмов: Гроша выеденного не стоит (яйца выеденного; гроша ломанного).

16 Ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов 4. Употребление фразеологизма без учёта его значения: Поняв, что убедить его ездить туда невозможно, мы махнули на него рукой и сказали: «Пусть земля тебе будет пухом». 5. Употребление фразеологизма без учёта его образного значения: Приступая к работе на дрейфующей станции, наш коллектив поначалу не чувствовал почвы под ногами.

17 Исправьте ошибки 1.Язык не поднимается говорить об этом. 2.Эти люди крепко стоят на ногах, поэтому вам не удастся подрезать им крылья. 3.Поди разберись, кто из них прячет топор за пазухой. 4.Решение собрания чёрным по белому гласит, что необходимо привлечение к управлению более квалифицированных менеджеров. 5.Он любого способен провести вокруг пальца.

18 Исправьте ошибки 6. Мы найдём язык с любым обратившимся к нам клиентом. 7. После концерта продюсер разбирал выступление дуэта по полочкам. 8. Эта собака прекрасный охотник, она никогда не вернётся к хозяину с пустыми руками. 9. Авиаторы на своих крыльях всегда вовремя приходят на помощь. 10. А принять хорошо гостей вовсе не означает до упаду накормить их.

19 Проверь себя 1.Язык не поворачивается говорить– рука не поднимается делать (соединены элементы двух фразеологизмов) 2.Эти люди крепко стоят на ногах, поэтому вам не удастся сбить их с ног (выбить из- под них почву. (употребление двух фразеологизмов без учёта их образного значения) 3.Точить топор – прятать камень за пазухой (соединены элементы двух фразеологизмов)

20 Проверь себя 4. «Чёрным по белому» может быть только написано (не учитывается образное значение фразеологизма) 5. Обвести вокруг пальца – любого может провести (замена паронимом) 6. Найти общий язык (отход от формы, закреплённой традицией) 7. Разбирать по косточкам – разложить по полочкам (соединены элементы двух фразеологизмов, не учитывается их значение)

22 Готовимся к ЕГЭ В каком предложении вместо слова ЗЛОЙ нужно употребить ЗЛОСТНЫЙ? 1)Здесь было так неуютно и страшно, как в заколдованном царстве, где всё уснуло по прихоти ЗЛОЙ феи. 2)Не по ЗЛОЙ воле он допускал промахи и ошибки. 3)Имейте в виду, что ЗЛЫЕ браконьеры являются уголовными преступниками. 4)Человек он был ЗЛОЙ: ему непременно нужно было кого-то мучить.

23 Готовимся к ЕГЭ В каком предложении вместо слова ПРАКТИЧЕСКИЙ нужно употребить ПРАКТИЧНЫЙ? 1)Важное значение для дальнейшей жизни имеют ПРАКТИЧЕСКИЕ навыки, приобретённые в раннем детстве. 2)Вихрев в ПРАКТИЧЕСКОЙ жизни отличался редкостным простодушием. 3)Система ПРАКТИЧЕСКИХ занятий широко распространена в высшей школе. 4)Марина очень взволновалась, но всё-таки прислушалась к мудрой и ПРАКТИЧЕСКОЙ своей приятельнице.

24 Готовимся к ЕГЭ Значение какого слова определено НЕВЕРНО? 1)КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ – осуществляемый группой лиц; 2)ПРЕСЛОВУТЫЙ – широко известный, заслуживающий положительной оценки; 3)РЕЗЮМИРОВАТЬ – кратко обобщить; 4)КОМФОРТ – бытовые удобства; то, что создаёт удобства.

25 Готовимся к ЕГЭ Какое из перечисленных слов имеет значение «вялый, равнодушный, находящийся в состоянии глубокого безразличия»? 1)аскетичный; 2)скептический; 3)хладнокровный; 4)апатичный.

26 Использованная литература 1. ЕГЭ Русский язык. Сдаём без проблем!/И.А.Кузнецова.-М.:Эксмо, Русский язык. Большой справочник для подготовки к Единому государственному экзамену/Л.Ф.Коновалова.- 3-е изд.-М.: Айрис-пресс, Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2010:Русский язык / авт.-сост. И.П.Цыбулько, А.Ю.Бисеров и др. – М.:АСТ:Астрель, 2010.

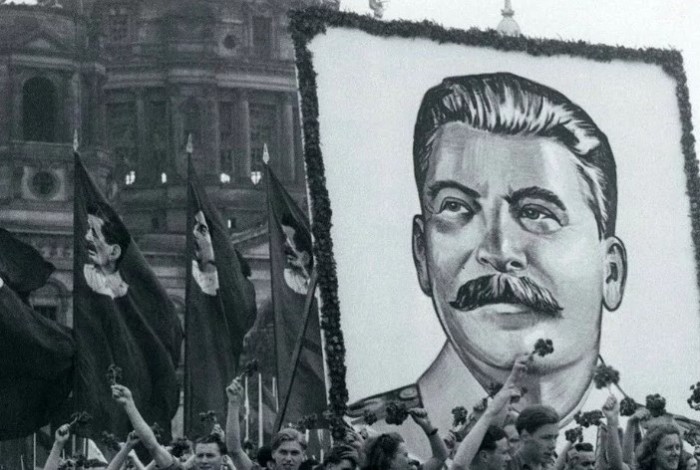

Почему Сталин запретил отправлять некоторые народы на войну

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

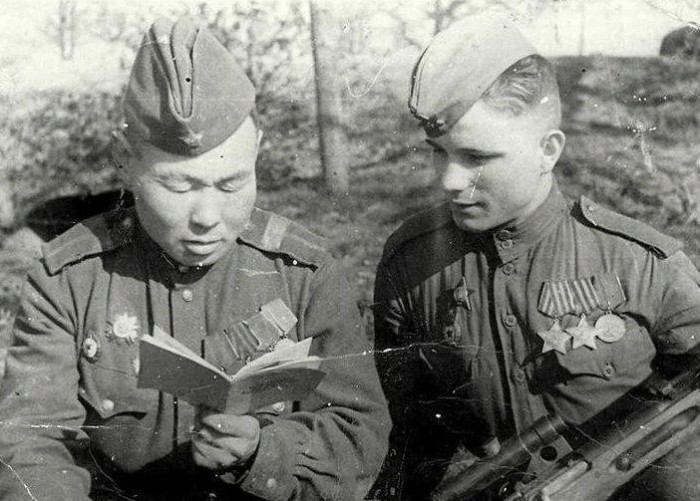

Мнение о том, что все народы равнозначно отстаивали свою общую страну и прикладывали равные условия для победы над фашизмом широко распространено и абсолютно верно. Но даже если не подвергать сомнению это утверждение, то можно утверждать, что национальная политика СССР разделяла народности на тех, кто более подготовлен к войне, а кто менее, исходя из исторических сложившихся различий и культурных ценностей, а порой и по факту поведения на данном временном отрезке.

В первую очередь запрет на призыв действовал по отношению людей, которые имели привязку к другим государствам: немцы, которых хватало в СССР и до войны, японцы, болгары, румыны, венгры и т.д. Однако из их числа формировались части, задействованные для строительных работ военного назначения в тылу. Но и это правило имело исключения, поэтому среди указанных национальностей есть люди, которые не просто участвовали в сражениях, но и получили ордены и медали. В любом случае, их допуск на линию фронта решался в индивидуальном порядке и был разрешен только в случае уверенности в их политической благонадежности. Последнее подтверждалось членством в партии, комсомоле, в том числе и членами их семьи.

При этом, словаки, хорваты и итальянцы в этот список не попадали. Хорваты и словаки считались пострадавшими от фашистских действий, поскольку их государства оказались оккупированными территориями, а потому из их числа даже формировались отдельные части. На втором году Великой Отечественной была собрана чехословацкая воинская часть, со временем она разрослась в корпус. Во время гражданской войны в их государствах, многие итальянцы и испанцы бежали из своих стран в СССР и их призывали в первых рядах, более того, среди них было очень много добровольцев.

Почему некоторые национальности не призывались на войну?

Однако уже в ходе войны был издан указ, согласно которому призыв некоторых национальностей был не отменен, но отсрочен. В октябре 1943 года был приостановлен призыв (который уже был начат) молодежи, представляющей национальности Средней Азии, Закавказья, Казахстана, Северного Кавказа. Призыв был приостановлен на год, то есть начать призывать их должны были в ноябре 1944 года, но не в армию, а в резервные части.

Причиной такого решения в указе значится два фактора:

• политическая неблагонадежность;

• невысокая боеспособность призывников.

Кстати, этот указ касался только молодежи определенных годов рождения (в данном случае речь идет о молодых людях 1926 года рождения), призывников старшего возраста это ограничение не касалось. Да и много ли потеряла советская армия без 17-летних мальчишек этих национальностей?

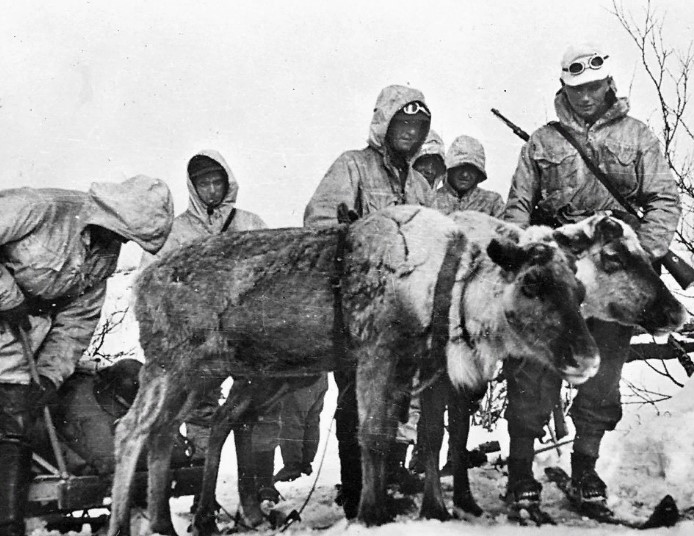

Народы Крайнего Севера, Востока и Сибири до 1939 года, когда был принят закон о всеобщей воинской обязанности, вообще не призывались даже в армию. То есть когда в мире разгоралась Вторая мировая, представители этих национальностей впервые пошли в армию.

В ряде источников встречаются данные о том, что эти народности призывались с остальными наравне с первых дней Великой Отечественной. Однако постановление Государственного комитета обороны, датированное еще первыми неделями войны, освобождает жителей этого региона (речь о коренных народах) от призыва на войну. Тем не менее, в этих регионах формировались оленно-транспортные батальоны.

Добровольческое движение активно поддерживалось, однако для того чтобы попасть на фронт, необходимо было пройти специальную комиссию в военкомате по месту проживания. В числе обязательных условий было владение русским языком, как минимум начальный уровень образования, хорошее здоровье. Охотники из числа коренных жителей часто попадали в снайперы, благодаря природной меткости и большому опыту. Многие представители «непризывных» национальностей награждены орденами и медалями за отвагу и героизм, проявленные в бою.

Сталинская депортация народов

Традиционно считается, что депортация народов – это один из видов репрессий, месть Сталина за пособничество немцам, слишком лояльному к ним отношению. Их называют третьей категорией жертв репрессий, причем одной из самых массовых, ведь речь идет о целых народностях, которые были насильно отправлены в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию.

Если одни были высланы в годы войны как потенциальные пособники врага, среди их числа были немцы, корейцы, греки, то других, проживающих на оккупированных территориях, обвинили в помощи врагу (крымские татары, кавказские народы). Общее число людей, которые были вынуждены покинуть родные места составило 2,5 млн человек.

Кавказцы наглядно выразили свое отношение к призыву в Красную Армию уровнем дезертирства. При первой же объявленной демобилизации десятая часть призывников не просто не явилась на пункт призыва, но и сбежала, примкнув к бандам, которые формировались в горах. Примерно такой же процент был и во время остальных призывных кампаний. Бандитские группировки неоднократно были замечены в пособничестве немецкой разведке.

Массовое дезертирство на постоянной основе, помощь немецкой стороне – все это процветало в этом регионе в самой середине военных действий. Полковник Губе Осман, задержанный НКВД, в своих показаниях рассказал, что он легко находил себе пособников среди чеченцев или ингушей. Что толкнуло представителей этих народов к подобному поведению историками так и не объяснено, но наиболее подходящей остается версия о желании сохранить уровень своего благосостояния, который в этот период был на очень высоком уровне, особенно по сравнению с другими регионами СССР. Закрывать глаза на подобное руководство страны не могло. Поэтому если говорить о том, что месть – это наказание, то выселение депортация народов, возможно и была местью Сталина.

После проверки подлежало выселению около 500 тысяч человек из горных районов, причем вывезти их должны были в течение 10 дней. Как и предполагало верховное командование страны, горцы, исходя из их менталитета, стоило проявить силу и твердость, немедля проявили уважение к приказу и стали являться на пункты отправки. Было зарегистрировано всего 6 случаев сопротивления. Всего за время переселения умерло около полутора тысяч горцев.

Еще некоторые данные, подтверждающие факт того, что свободолюбивые горцы вовсе не стремились защищать Родину в широком смысле этого слова. Если в мобилизации участвовало около 40-50 тысяч чеченцев и ингушей, то с войны вернулось только 9 тысяч. Причина такой огромной разницы в цифрах не только в гибели солдат, а скорее в их дезертирстве, порой оно превышало 90%.

Статус спецпоселенца снимался за боевые заслуги, но проживать на Кавказе все равно было нельзя, также девушки этих национальностей, находящиеся в браки с представителями других народностей, также не получали этого статуса и не переселялись.

В период военного времени дезертирство каралось расстрелом или штрафбатом, однако жителей Кавказа это не останавливало, а мера, избранная Сталиным в качестве наказания, историками нередко называется исключительно мягкой, тем более для самого жесткого вождя в истории нашей страны.

Некоторые историки называют депортацию превентивными мерами, переселение неблагонадежного населения со стратегически важного участка, богатого нефтью, на которое рассчитывала Германия, было стратегически продуманным решением. Единственная тогда дорога в Грузию шла через Осетию, а железнодорожная ветка на Баку через Дагестан, оттуда перевозилась нефть Азербайджана в Грозный, затем она использовалась для нужд фронта. Спокойствие в этом районе являлось основой безопасности обеспечения фронта топливом. Диверсанты и бандитские группировки могли выйти из под контроля и требовали бы для зачистки военные силы, которые бы пришлось снять с фронта. Потому озвученная населению «за пособничество немцам» а это хоть и справедливая, но не полная причина того, что люди покинули родные места.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

75 лет назад Верховным Советом СССР был принят закон «О демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии»

Память Великая Победа

Мы привычно характеризуем понятием «тотальная война» действия гитлеровского руководства на заключительном этапе войны, но на самом деле тотально, с напряжением всех возможных людских и материальных сил, воевал Советский Союз. Всего в годы войны под ружьё поставили 34,5 млн человек – практически полностью был выбран весь призывной ресурс. В войне участвовали граждане 27 возрастов – с 1895 по 1927 год рождения включительно.

В течение первой недели войны из числа граждан, чей год рождения пришёлся на период с 1905 по 1918 г. включительно и проживавших на территории 14 военных округов из 17 (Ленинградском, Прибалтийском, Западном, Киевском, Одесском, Харьковском, Орловском, Московском, Архангельском, Уральском, Сибирском, Приволжском, Северо-Кавказском и Закавказском), в строй встали почти 5,4 млн человек. Это позволило вдвое увеличить численность Красной армии и Военно-морского флота. К 1 декабря 1941 г. численность призванных военнообязанных составила свыше 14 млн человек.

К 23 июня 1945 г. cоветские вооружённые силы насчитывали 11 млн человек – это было и избыточно для мирного времени, и непосильно для подорванной войной экономики, ждавшей возвращения людей к восстановительному труду.

Увольнение военнослужащих шло в несколько очередей. Первыми подлежали демобилизации 13 старших возрастов, домой они должны были возвратиться не позднее конца 1945 года. В соответствии с законом, перевозка демобилизуемых производилась за счёт государства непосредственно до места их жительства, в пути следования они обеспечивались питанием. Это было очень важно в условиях острейшего дефицита товаров широкого потребления: все демобилизованные обеспечивались полным комплектом обмундирования и обуви. Каждый получал также единовременное денежное вознаграждение за службу в период войны: рядовой состав – по годовому окладу за каждый год службы; сержантский состав – по полугодовому окладу по должностным ставкам в пределах до 900 рублей и не ниже 300 рублей за каждый год службы; офицерский состав, прослуживший в период войны один год – двухмесячный оклад, два года – трёхмесячный оклад, три года – четырёхмесячный оклад, четыре года – пятимесячный оклад.

Забота о защитниках Отечества предусматривалась и по месту жительства демобилизованных. Закон обязал правительства союзных и автономных республик, исполнительные комитеты краевых и областных Советов депутатов трудящихся, руководителей предприятий, учреждений и организаций в городских районах предоставлять работу вчерашним воинам не позднее месячного срока со дня прибытия их к месту жительства с учётом приобретённого ими опыта и специальности в Красной армии, а также обеспечить демобилизованных жилой площадью и топливом. Возвращавшимся в село исполнительные комитеты районных и сельских Советов депутатов трудящихся и правления колхозов должны были оказывать всемерную помощь в устройстве на работу и обзаведении хозяйством.

В районах, пострадавших от оккупации, местные власти отводили демобилизованным, нуждавшимся в постройке или ремонте жилищ, лесосечный фонд для заготовки строительного леса (бесплатно). Всесоюзный банк финансирования коммунального и жилищного строительства выдавал нуждающимся демобилизованным ссуды на строительство и восстановление жилых домов в сумме от 5 до 10 тыс. рублей и сроком погашения ссуды от 5 до 10 лет.

За месяц до сессии Верховного Совета СССР, принявшей закон «О мобилизации…», 20-21 мая И.В. Сталин провёл с командующими войсками фронтов и командующими родами войск совещание, материалы которого позволяют судить, сколько многоплановых решений потребовала акция, затрагивавшая судьбу миллионов советских людей. От настроений «армию распустить – и вся недолга» не было и следа. Выступая на совещании, вождь заявил: «Мы считаем, что демобилизация не может быть всеобщей, не только потому, что этого не позволяет современная обстановка, но и потому, что транспорт выполняет другие большие задачи. Задачи транспорта: вывезти репатриируемых советских граждан и бывших военнопленных, во-вторых, отвезти в тыл страны немецких пленных и, наконец, в-третьих, перевезти демобилизованных».

По этому поводу в дни упомянутого совещания И.В. Сталин вызывал маршала Г.К. Жукова. Возможно, собеседники и не знали, что не позднее апреля 1945 г. У. Черчилль дал Объединённому штабу планирования военного кабинета Великобритании указание разработать план экстренной операции, цель состояла в том, чтобы «принудить Россию подчиниться воле Соединённых Штатов и Британской империи». Разработчики плана должны были исходить из срока начала военных действий против СССР, определённого британским премьером 1 июля 1945 г. В советских верхах предполагали такой возможный вариант развития событий, и одной из мер реагирования стало решение придержать увольнение в запас части действующей армии.

Ко второй половине 1945 года, по мнению Сталина, обстановка разрядилась, и процессу демобилизации был дан старт. В июле были уволены все солдаты и сержанты старше 45 лет и офицеры старше 50 лет. С сентября началось увольнение в запас солдат и сержантов старше 30 лет, а также солдат, сержантов, офицеров, имевших ценные для восстановления народного хозяйства специальности (строители, шахтёры, металлурги, станочники и т. п.), вне зависимости от возраста.

Масштабные мероприятия в вооружённых силах имели целью не только возвращение трудовых ресурсов в народное хозяйство. На совещании в Кремле Сталин подчеркнул, что «при оставлении войск, которые нам необходимы на Западе, постараемся учесть план усовершенствования войск, а не просто провести демобилизацию». Увольнение в запас затронуло личный состав прежде всего частей ПВО и кавалерии; демобилизация, как подчеркнул Сталин, «не должна коснуться танковых частей и Военно-морского флота. Она коснется в некоторой степени ВВС, почти не коснется артиллерии… Танковые соединения предполагаем не только не уменьшить, а увеличить».

Особую заботу проявили о цвете армии – офицерах и генералах («мы имеем избыток командного состава, такого положения нет ни в одной армии, и в этом наше счастье»). Часть командного состава с богатым практическим опытом направили в военные академии и на курсы переподготовки, другая часть пополнила аппарат военных округов, численность которых возрастала более чем на 10 единиц.

Не были забыты и уходившие в запас. «При демобилизации, – дал прямое указание Сталин, – не отпускать бойцов и офицеров с пустыми руками, раздать радиоприемники, велосипеды и другие вещи, кроме того, организовать через хозяйственный аппарат полка продажу различных товаров».

Итог: к началу 1948 года численность советских вооружённых сил снизилась до 2,8 млн человек. В этот период новое пополнение в армию не призывалось.

Дочитали статью до конца? Пожалуйста, примите участие в обсуждении, выскажите свою точку зрения, либо просто проставьте оценку статье.

За каждой повесткой на фронт кроется подвиг

От призыва до демобилизации прошли войну оргмоборганы и военкоматы.

Евгений Бурдинский.

– Евгений Владимирович, на днях наша страна отметит 75-летие Великой Победы. Каков вклад в её достижение организационно-мобилизационных органов, как они функционировали в годы войны, какие задачи им приходилось решать для фронта?

– За годы Великой Отечественной войны организационно-мобилизационными органами различных уровней военного управления была проделана поистине колоссальная работа, причём в кратчайшие сроки, поскольку уже 22 июня 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР в 14 военных округах из 17 была объявлена мобилизация военнообязанных четырнадцати возрастов – с 1905 по 1918 год рождения. В оставшихся трёх округах она началась уже через месяц.

В целом по стране явка военнообязанных была организованной, своевременной и составила 97,4 процента. Всего же за годы войны было призвано на фронт более 34 миллионов граждан, из народного хозяйства мобилизовано порядка 335 тысяч автомобилей, 39 350 тракторов, более 2,5 миллиона лошадей и свыше 550 тысяч повозок с упряжью. В Заполярье для обеспечения боевых действий в суровых зимних условиях было направлено 10 тысяч оленей и 2 тысячи нарт с упряжью.

Важнейшей задачей оргмоборганов стала также организация подготовки резервов для действующей армии. Активно взаимодействуя с Осоавиахимом, уже в сентябре 1941 года было создано Главное управление всеобщего военного обучения при Наркомате обороны СССР, и всевобуч совместно с военкоматами стал руководить всей системой военной подготовки населения. Благодаря этому удалось наладить регулярное обеспечение фронтовых воинских частей пополнением, прошедшим военную подготовку. Общая численность обученных резервистов, в том числе в системе всевобуча и в учебных подразделениях Осоавиахима за годы Великой Отечественной войны составила почти 18 миллионов человек.

Офицеры и генералы организационно-мобилизационных органов, военных комиссариатов сумели в сложнейших условиях военного времени организовать формирование 29 фронтов, 127 армий, 455 дивизий, подготовить и направить для них вооружение и военную технику. На фронт было поставлено 98 тысяч танков и САУ, 122 тысячи самолётов, 70 боевых кораблей, 525 тысяч орудий и миномётов и более 10 миллионов тонн снарядов.

Следует отметить, что оргмоб-органы нашли оптимальную форму организации своей деятельности – чтобы структура, функции, режим и методы работы в максимальной степени соответствовали нуждам фронта. Благодаря этому удалось обеспечить мобилизационное развёртывание армии военного времени, наладить её регулярное пополнение подготовленным резервом и материально-техническими средствами, постоянно совершенствовать организационно-штатную структуру Вооружённых Сил Советского Союза. Всё это, вне всякого сомнения, стало весомым вкладом оргмоборганов в достижение Великой Победы.

– А какая роль отводилась военным комиссариатам? Готовы ли они оказались к суровым реалиям военного времени?

– К началу Великой Отечественной войны местные органы военного управления уже имели стройную организационную систему и накопили определённый опыт работы. В своей деятельности они большое внимание уделяли организации учёта приписного состава и допризывной подготовке населения. Особый акцент делался на развитие военно-оборонной работы в школах, других учебных заведениях и предприятиях. Было налажено тесное взаимодействие с Осоавиахимом.

Но, конечно, война стала суровой проверкой системы. Основной критерий её соответствия своему предназначению заключался в обеспечении высокой боеспособности Вооружённых Сил. Для этого от военных комиссариатов требовалось в полном объёме провести мобилизацию и организовать поставку людских ресурсов, транспортных средств и конского состава в войска, обеспечить восполнение потерь в ходе ведения боевых действий, содействовать формированию стратегических резервов. Объёмы проделанной работы лучше всего характеризуют цифры: на 1 января 1941 года на учёте состояли 22,4 миллиона человек рядового и младшего начальствующего (сержантского) состава запаса. И для полного отмобилизования Вооружённых Сил необходимо было призвать 8,9 миллиона человек.

Как я уже говорил, мобилизационные мероприятия начались в первый день войны. Они сопровождались трудностями, вызванными быстрым продвижением войск противника. Провести отмобилизование воинских частей и соединений войск прикрытия, расположенных в западных военных округах, не удавалось.

Первая волна мобилизации завершилась к началу июля 1941 года. Но, несмотря на все сложности, благодаря огромному напряжению сил местные органы военного управления смогли выполнить стоящие перед ними задачи. К 1 июля 1941 года было мобилизовано 5,3 миллиона человек.

В ряде случаев на военные комиссариаты возлагался не только призыв пополнения, но и формирование частей и соединений, что обуславливалось сжатыми сроками и напряжённой обстановкой первых месяцев войны. И здесь уместно вспомнить имя Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Он, будучи военным комиссаром Киргизской ССР, сформировал 316-ю стрелковую дивизию. Под его командованием эта дивизия отличилась в битве за Москву, а подвиг героев-панфиловцев стал достоянием истории.

Приходилось военным комиссариатам заниматься и призывом командно-начальствующего состава, находящегося в запасе и состоявшего у них на учёте. Ими осуществлялся и отбор кандидатов для отправки на учёбу в военные училища, готовившие командные кадры для армии.

Приходилось военным комиссариатам заниматься и призывом командно-начальствующего состава, находящегося в запасе и состоявшего у них на учёте

Всего же за годы войны было призвано на фронт более 34 миллионов граждан, из народного хозяйства мобилизовано порядка 335 тысяч автомобилей, 39 350 тракторов

– Действительно, и спустя 75 лет со Дня Победы не прекращается работа по увековечению памяти воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, организация, розыск и вручение ветеранам и их родственникам своевременно не вручённых по различным причинам государственных наград.

В поисках задействованы не только военные комиссариаты. Им помогают ветеранские организации, поисковые отряды, юнармейцы и обычные граждане. Всего с 2013 года, когда эта работа была возобновлена по поручению Президента Российской Федерации, разыскано и вручено свыше 260 государственных наград самим ветеранам и более 3800 удостоверений к ним родственникам фронтовиков. Работа довольно сложная, но главное – это, конечно, результат: слова благодарности, слёзы радости и неподдельная гордость на лицах ветеранов и их потомков.

Нечасто награды находят самих героев, но такие случаи, хотя они и редки, есть и в наши дни. Этим летом свою фронтовую медаль «За боевые заслуги» из рук военного комиссара Москвы получил Анатолий Сивков, который ушёл на фронт, когда ему исполнилось восемнадцать, в декабре 1944-го. Воевал в должности автоматчика на Ленинградском фронте.

В преддверии 75-летия Победы произошло ещё одно, можно сказать, уникальное в своём роде вручение, когда удостоверение к награде Героя Советского Союза в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе было передано дочери майора Дмитрия Кузнецова. Его полк преградил дорогу фашистским танкам под Смоленском, прорвавшим фронт и вышедшим на пути, ведущие к Москве. Руководя боем по отражению атак противника, он был ранен в плечо, но вернулся на передовую. Даже получив второе ранение, продолжал командовать полком. Так на передовой и погиб.

Долгое время родные не знали, где и при каких обстоятельствах оборвалась жизнь Станислава Георгиевича Мироненко. Для восстановления его боевого пути внук обратился в военный комиссариат одного из районов Белгородской области, где помогли выяснить, как погиб его дед, а также то, что за героические действия в боях за село Кызбурун и высоту «910» он был посмертно награждён медалью «За оборону Кавказа».

В сражениях за города Александрия, Знаменка и Кировоград под артиллерийским и миномётным огнём оказывал первую медицинскую помощь и эвакуировал раненых ефрейтор Нургали Галиуллин. Всего с поля боя он вынес 105 бойцов Красной Армии. Удостоверение к медали «За боевые заслуги», которой, как выяснили сотрудники военкомата Республики Татарстан, он был удостоен ещё 19 января 1945 года, но так и не награждён, было вручено его дочери, Фагиме Тухфатуллиной.

Свой орден Красного Знамени за мужество, проявленное в боях, так и не получил командир стрелковой роты 6-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии лейтенант Георгий Зеренков. Благодаря усилиям сотрудников военного комиссариата Ставропольского края спустя десятилетия справедливость была восстановлена – в его семью были переданы наградные документы. Убеждён, они займут своё достойное место в семейном архиве и станут тем наследием для потомков, которое бережно хранят, передавая из поколения в поколение.

И таких историй, заслуживающих отдельных рассказов, по всей стране большое количество. И мною упомянутые – лишь малая их часть.

– Евгений Владимирович, наш священный долг сохранить память о каждом из тех, кто внёс свой вклад в Победу. Именно этому посвящена мультимедийная галерея «Дорога Памяти», в сбор данных для которой также включились военные комиссариаты страны.

– Поиск и систематизация достоверных материалов об участниках Великой Отечественной войны были организованы в 83 военных комиссариатах субъектов Российской Федерации и в 1381 военкомате муниципальных образований, где созданы специальные пункты по обработке и оцифровке фотографий. К данной работе по линии военных комиссариатов привлечено более трёх тысяч человек. В настоящее время собраны материалы на более чем 17 миллионов участников Великой Отечественной войны, причём 1,2 миллиона из них – с фотографиями.

Хочу отметить, что личный состав ГОМУ, среди офицеров которого немало продолжателей военных династий, сложившихся в годы Великой Отечественной войны, также добавил в галерею данные о своих родственниках.

– А какая ещё работа по увековечению и сохранению героического наследия фронтовиков в преддверии 75-летия Победы была организована среди личного состава ГОМУ?

– В первую очередь мне бы хотелось отметить, что мы свято чтим подвиг наших ветеранов, стараясь окружить их повсеместной заботой и вниманием не только в канун праздничных дней. Для поддержания их здоровья в феврале–марте этого года было организовано медицинское обследование на дому, и при необходимости они были направлены в стационарные медицинские учреждения.

К великому сожалению, тех, кто встретит с нами этот светлый праздник, осталось совсем немного. Это Владимир Михайлович Андроников, Андрей Ефимович Демченко, Юрий Андреевич Листов, Юрий Сергеевич Поляков, Марат Иванович Шаломов, Юрий Петрович Чуркин, Лев Алексеевич Кузнецов, Евстафий Алексеевич Уланов. Для увековечения подвига каждого из них и сохранения памяти нами был систематизирован материал и изготовлен фотоальбом о жизни и боевом пути наших ветеранов.

Личный состав Главного организационно-мобилизационного управления принял активное участие в патриотической акции «Герой в моей семье». На основании подготовленного материала разработаны эскизы и изготовлены баннеры «Бессмертный полк ГОМУ Генерального штаба».

Немаловажное значение в этой работе мы отводим воспитанию подрастающего поколения, прививая ему чувство гордости и передавая наследие победителей. Специально для них, наших потомков, был организован конкурс творческих работ, посвящённый Дню Победы, а по его итогам – выставка.

В преддверии главного праздника страны офицеры ГОМУ Генерального штаба с семьями посетили памятные места, чтобы отдать почести павшим в боях за Родину подо Ржевом и под Волоколамском, где проходили ожесточённые сражения.

Как вы уже заметили, наш долг – хранить память о героях, а также передавать её из поколения в поколение. И крайне важно, чтобы наши дети, которым предстоит продолжать Вахту памяти, беречь и умножать наследие победителей, не забывали о великом подвиге, который совершил их народ.